|

胡可,著名剧作家,满族人,1921年2月出生于山东青州,自幼受到进步思想的鼓舞,1937年8月加入抗日游击队,长期在北平西北郊以及晋察冀参加抗日文艺宣传工作。战争年代,他曾创作多幕儿童剧《清明节》、多幕话剧《戎冠秀》、独幕话剧《喜相逢》等。新中国成立前后,他又创作出《战斗里成长》《英雄的阵地》《战线南移》《槐树庄》等多部反映部队和农村生活的作品。进入老年,胡可先生依然笔耕不辍,著有《战斗集》《习剧笔记》《胡可论剧》《胡可剧作选》《走过硝烟》《烽烟·戏剧·人生—胡可自述》《文艺老兵记忆》等作品,他一生都在用手中的笔讴歌英雄、积极宣传,为推动军事文艺工作的发展发挥积极的作用。他曾任解放军总政治部文化部副部长、解放军艺术学院院长,并在2007年被授予“国家有突出贡献话剧艺术家”称号。

胡可先生的一生是传奇而精彩的一生。他16岁在北平西北郊开始参加抗日游击队,加入到革命的队伍中,1937年底加入八路军,进入晋察冀军区干部学校学习,毕业分至抗敌剧社,与戏剧结缘。胡可先生最初是参与话剧演出工作,随着敌后战斗的残酷与加剧,为了更好的反映敌后战斗的情况,抗敌剧社需要自己创作剧本。在这样的环境下胡可先生的戏剧创作生涯应运而生,1940年胡可先生创作出人生的第一部作品《五十九个殉难者》,随后又创作出《前线》《子弟兵和老百姓》《清明节》等一系列反映敌后斗争的精彩戏剧作品。

1944年春节过后,一场持续了三个月的反“扫荡”斗争刚刚结束,为了鼓舞战士们的斗志,晋察冀北岳区开展了一次“群英会”,在这次大会上,胡可第一次见到了被授予“子弟兵的母亲”光荣称号的戎冠秀大娘,他深深地被戎冠秀大娘掩护和抢救八路军的事迹所打动。为了宣传她的事迹,抗敌剧社指定胡可编写话剧《戎冠秀》,胡可便陪同戎冠秀大娘回到她的家乡,在对大娘的拥军事迹进行深度采访后,以戎冠秀大娘为原型,胡可先生在小油灯下创作出优秀的戏剧作品《戎冠秀》。1944年夏天,这部剧在敌后根据地上演,1946年又在张家口公演,这部作品极大地激发了战士们的战斗热情,也点燃了胡可先生的创作激情,之后,反映解放军革命英雄主义精神的作品《英雄的阵地》,反映农民子弟踊跃参军的作品《战斗里成长》以及胡可先生通过亲历战争,反映朝鲜战场上志愿军英勇作战的作品《战线南移》一一问世。

笔者曾多次拜访胡可先生,即使在98岁的高龄,他依然思想活跃,反应灵敏,热情而和蔼,令人敬重。他说:“我没有上过高中,没有上过大学,但是我在军队经历了战争,接受了党的教育,在敌后环境下我们和人民群众密切接触,经历了劳动人民的洗礼。”党的教育、战争的洗礼、人民群众的影响,胡可先生将自己的成就归功于此,也用他的作品回馈党和人民的培养,他是一位经历过血雨腥风,扎根于人民群众,真正在战斗里成长起来的人民剧作家,用他的人生经历和作品诠释了“真正革命的文艺产生在斗争激烈的地方,产生在前方,产生在敌人的碉堡下面。”

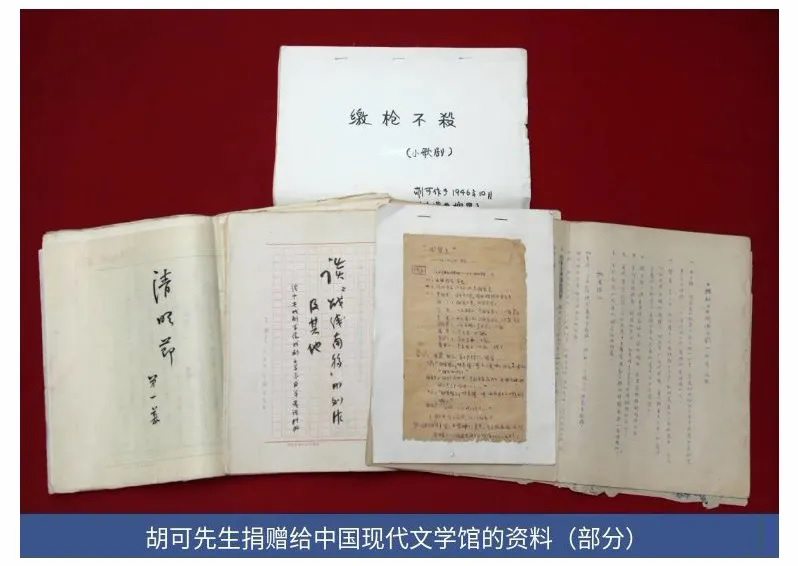

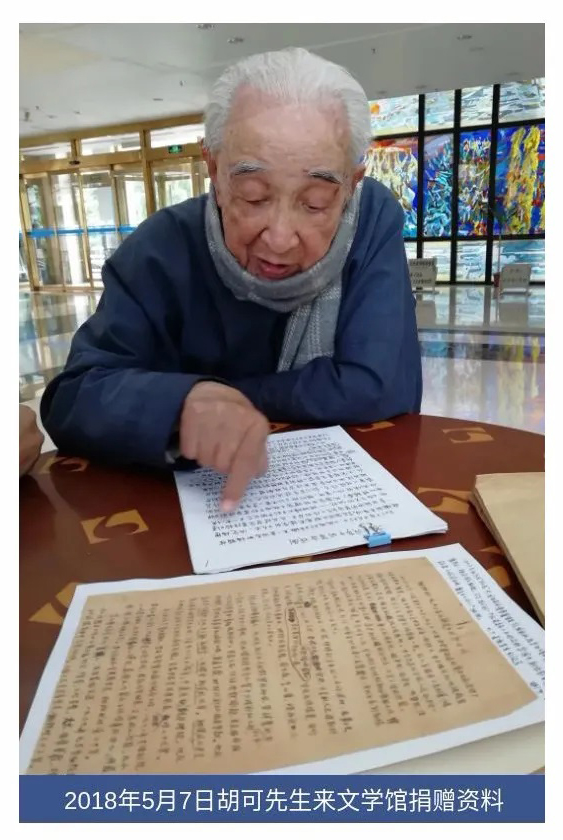

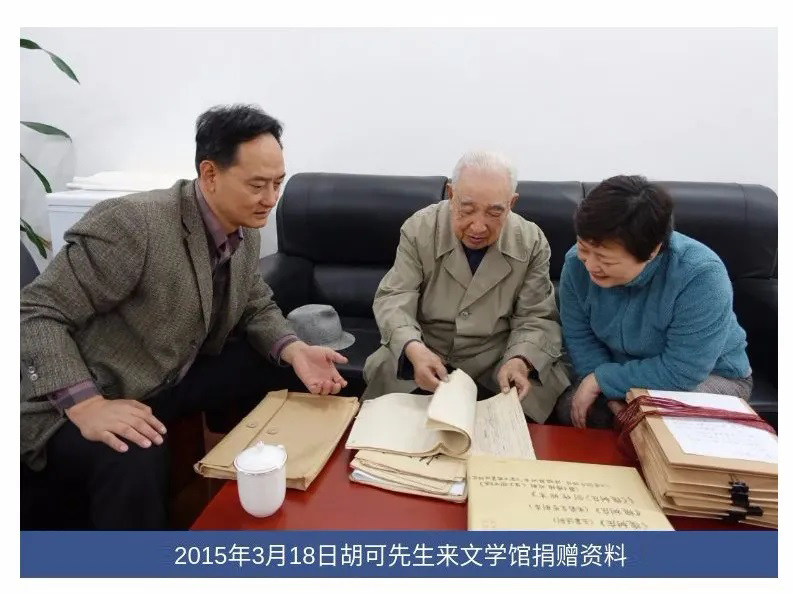

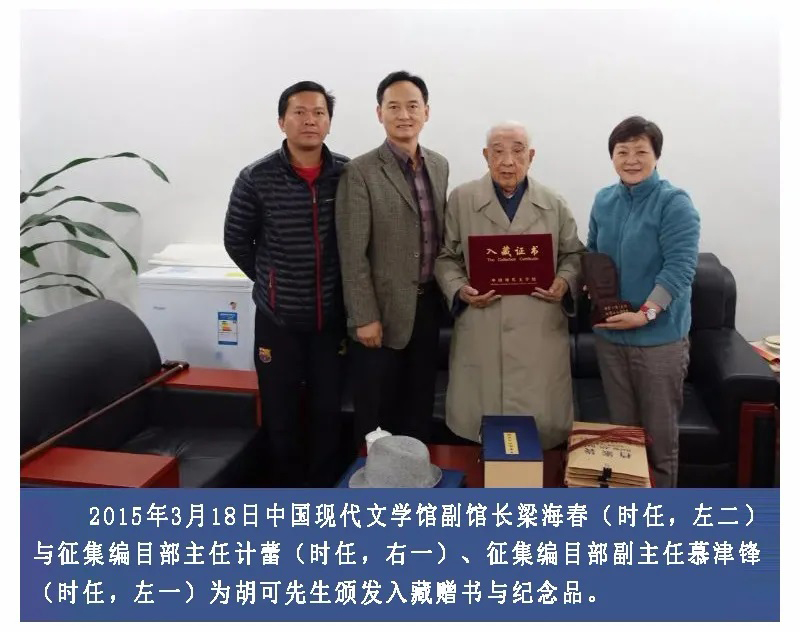

2013年3月至2018年5月,年过九旬的胡可先生曾多次亲自前往中国现代文学馆,将保存了几十年的《戎冠秀》《槐树庄》《清明节》等珍贵手稿以及照片、著作和相关文学资料捐赠给中国现代文学馆。每一页手稿承载的都是这位年近百岁老人走过的峥嵘岁月,字里行间挥洒着这位老人一生都在为革命事业和戏剧事业所做出的奋斗之气。2016年12月20日,中国现代文学馆在北京安德里北街的胡可寓所拍摄了“中国现代文学馆文学名家资料片”之《战斗里成长——胡可访谈录》,为胡可先生留下了珍贵的晚年影音资料。

2021年2月28日,是著名剧作家胡可先生的百年诞辰日,斯人已逝,但军魂犹存,这位文艺老兵宛如一棵青松,永远树立在他曾经为之奋斗过的革命大地上,永远活在人民的心中。

|