|

他是中国现代话剧的奠基人,其代表作标志中国话剧走向成熟,也彰显着中国现实主义话剧的高峰。今年是剧作家曹禺诞辰110周年,北京人民艺术剧院、中央戏剧学院等相关单位相继举办纪念活动。曹禺原名万家宝,自23岁写成处女作《雷雨》,人们对他的关注和研究从未停止。

现代文学馆藏有曹禺赠书218册,除他自己作品外,里面还有很多中国古典戏剧和诗词著作以及翻译过来的西方戏剧作品,从中可见他的阅读趣味。本文为曹禺秘书所写,由一封书信开始,解密曹禺晚年戏剧人生中的三件大事,为读者奉献出一个血肉丰满的曹禺。

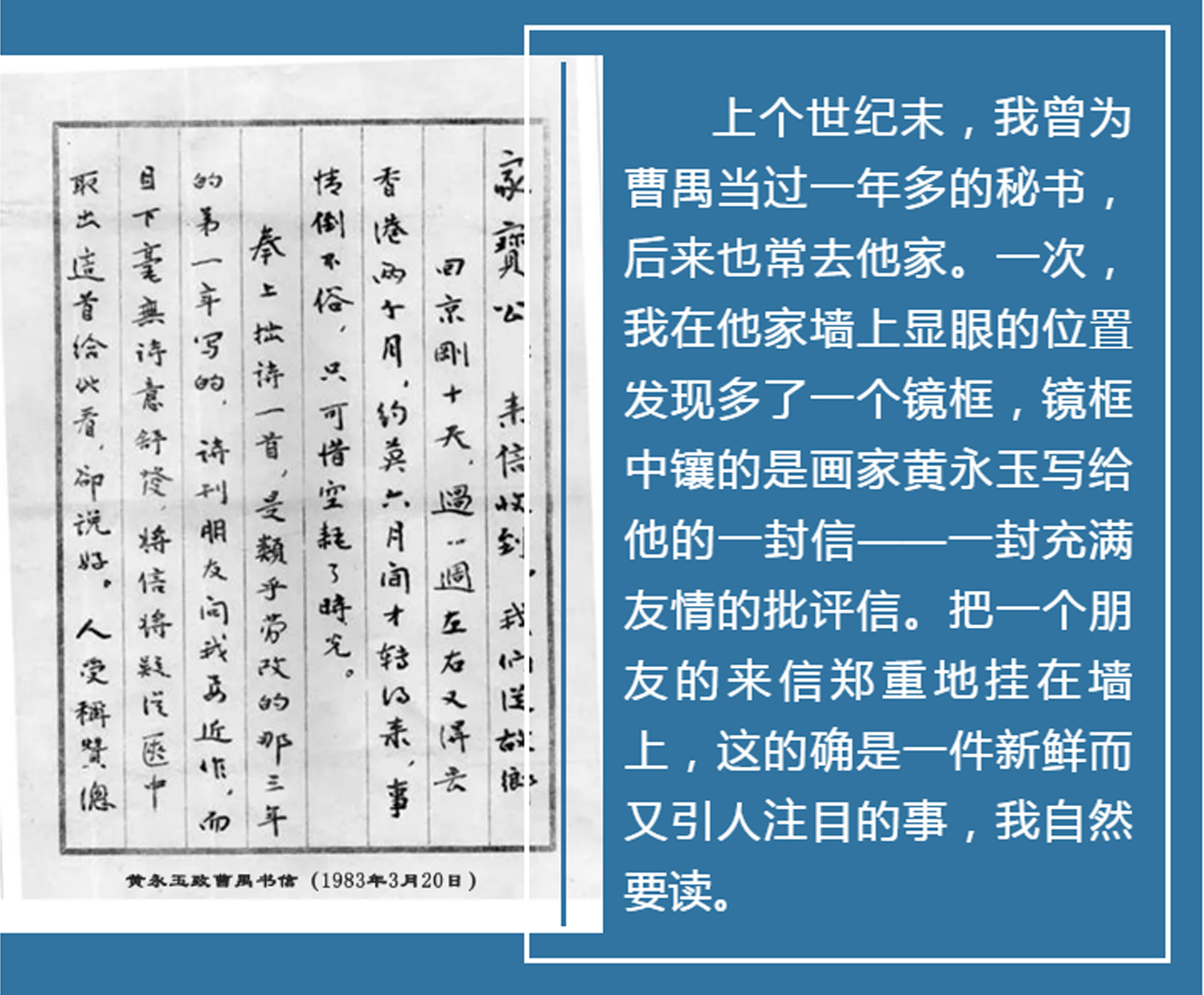

上个世纪末,我曾为曹禺当过一年多的秘书,后来也常去他家。一次,我在他家墙上显眼的位置发现多了一个镜框,镜框中镶的是画家黄永玉写给他的一封信——一封充满友情的批评信。把一个朋友的来信郑重地挂在墙上,这的确是一件新鲜而又引人注目的事,我自然要读。

信中有这样的话:

你是我极尊敬的前辈,所以我对你严!我不喜欢你解放后的戏。一个也不喜欢。你心不在戏里,你失去伟大的灵通宝玉,你为势位所误!从一海洋萎缩为一条小溪流,你泥溷在不情愿的艺术创作中,像晚上喝了浓茶清醒于混沌之中。命题不巩固、不缜密、分析得也不透彻。过去数不尽的精妙的休止符、节拍、冷热、快慢的安排,那一箩一筐的隽语都消失了。

谁也不说不好。总是“高!”“好!”这些称颂虽迷惑不了你,但混乱了你,作践了你。写到这里,不禁想起莎翁《马克白》中的一句话:“醒来啊马克白,把沉睡赶走!”

你知道,我爱祖国,所以爱你。你是我那一时代现实极了的高山,我不对你说老实话,就不配你给予我的友谊。

如果能使你再写出20个剧本需要出点力气的话,你差遣就是!艾侣霞有两句诗,诗曰:“心在树上,你摘就是!”

信,快写完了,回头一看,好像在毁谤你,有点不安了。放两天,想想看该不该寄上给你。

祝你和夫人一切都好!

晚 黄永玉 谨上

这的确是一封充满了友情、充满了爱,但言词又很中肯、很犀利的信。

那么黄永玉所说的曹禺解放后所写的戏是哪几个戏呢?即《明朗的天》《胆剑篇》和《王昭君》。这三出戏的首演都是由北京人艺完成的。当时演出的效果都还可以,但黄永玉不喜欢,原因何在呢?我想,我说完了这三出戏的产生背景,您大约就能明了了。

我先说《明朗的天》,该剧诞生于1954年,首演于当年的12月12日。次年又参加了由文化部组织的第一届全国话剧观摩演出会演。并一连荣获演出、导演、舞美设计、制作管理、舞台(灯光)创造发明等五个一等奖,主演刁光覃获表演一等奖。《明》剧上演至今已有56年!今天大约70岁以下的人是不大可能看过该剧的,太遥远了,我不得不简介一下该剧的剧情:

故事发生在解放前的1948年底至1952年的七八月份。

北京解放前夜,知识分子聚集的由美国创办的燕仁医学院的大夫教授们人心浮动,状态复杂。以中共地下党员何昌荃为首的进步人士欢欣鼓舞地准备迎接解放,而更多的教授们却陷入了为前途担忧的思考中,当然也还有美国人贾克逊和他的代理人教务长江道宗等极少数反动势力企图维护“美国传统”。还有的人想跑到美国去。细菌学者凌士湘不愿离开自己的祖国,继续埋头科学研究,但另一方面,他又答应了帮助贾克逊把细菌实验品运到美国去。

解放后,医学院回到了人民手中。贾克逊在逃回美国之前,为了得到一个软骨病人的骨头作标本,用残忍的手段杀害了一个中国工人的妻子。不久贾克逊是走了,但他的影响依然存在。为了争取、教育和改造这些知识分子,党做了许多工作,但并不顺利。

抗美援朝战争爆发后,经过两年多的事实教育和党的帮助,医学院里的大夫和教授们大都认清了美国侵略者的真面目,但凌士湘仍不相信,直到美国在朝鲜使用了细菌武器,使他看到自己的研究成果被敌人利用了的时候,他才和一些人真正看清了敌人的反动本质。他决心要到朝鲜前线去参加反细菌战的斗争。

这样的一个故事梗概,内行人一看便知《明朗的天》是一出“说教戏”。它也的确是一出配合党对知识分子进行思想改造的说教戏。也可以说这是一出“主题先行”的戏,是从概念出发的戏。

要写自己熟悉的东西。这是曹禺的一贯主张,自认为熟悉知识分子的曹禺选择了写医务界的教授们,他的这个选题被周恩来肯定了,于是他的创作热情被燃烧起来,但当他深入生活、采访结束后,却又感到有些茫然了,感到无从下笔,他觉得他似乎又不太熟悉知识分子了。创作给他带来的不是兴奋而是痛苦。苦就苦在创作方法与过去不同。过去写剧本,出现在他脑海中的首先是一些人物、一些动人的场景,至于整部戏是什么样子,他似乎都还想不成熟。比如他写《雷雨》,他首先想到的是鲁妈在暴风雨的夜晚逼着女儿四凤“起誓”的那场戏,然后他再构思这场戏的前因后果,他也并未明确地想到要写一出“反封建”的戏。主题是在观众看过演出后悟出来的。但他写《明朗的天》可就不同了,写之前曹禺就明确了自己的创作意图——要写党对知识分子的改造。其所有的构思都要服从这一总的意图。说白了,就是要编造紧贴这个主题的人物和故事。而当时的时代背景又是什么情况呢?1954年,思想战线正在开展批判胡适思想的运动。这之前的4年里还有“三反”“五反”运动、批判电影《武训传》运动、整风运动、“肃反”运动等等。可以说运动一个接着一个。在这样的大背景下,知识分子还敢说真话吗?曹禺对知识分子的所谓“采访”能得真正的收获吗?他真的熟悉包括他自己在内的知识分子吗?因此他说:“我写《明朗的天》时觉得很难写,我在协和(医院)搜集了不少素材,但是怎样提炼这一大堆材料,很吃力。要知道,我当时也是要思想改造的,我也是个‘未改造好的知识分子’嘛。那么我写别的知识分子怎么改造好了实在是捉摸不透彻。”“尽管我当时很吃力,但仍然是很想适应社会主义现实主义创作方法,是硬着头皮去写的,但现在看来,是相当的被动的,我那时也说不出是怎样的一种味道。”

听了曹禺的自述,我们自然就会明白这出戏为什么没写好。尽管这出戏得了那么多的一等奖,但最终还是没有保留下来,自1954年12月到1955年4月初,北京人艺将该剧一共演出81场,此后北京人艺就再没演过这个戏。

曹禺在新中国成立后写的第二出戏,也是他“文革”前写的最后一出戏是《胆剑篇》。这出戏是他和梅阡、于是之共同创作,由他执笔完成的。剧情是家喻户晓的越王勾践卧薪尝胆的故事。创作于1961年,那正是我国最困难的时期,中苏关系破裂,几天的时间里,他们的专家全部撤走,许多重点工程陷于瘫痪,再加上天灾人祸,粮食欠收,遍地饥荒,饿死的人有几千万!在这样严峻的形势下,那个时代历来不向外国求援的党中央提出了自力更生、艰苦奋斗,奋发图强的口号。在这一口号的感召下,戏剧界出现了许多以卧薪尝胆为题材的戏,话剧《胆剑篇》便是其中之一。但是政治热情无论如何替代不了艺术创作。1959年的庐山会议,由反左而反右,反右倾的扩大化又把一大批敢于讲真话的仁人志士吓回去了,直到1961年的“新侨会议”,文艺界的知名人士才算出了一口气,胆子稍微大了一点儿,这才有了短暂的文艺繁荣。事实上包括曹禺在内的艺术家们的心仍有余悸。在这样的大背景下,《胆剑篇》虽取得一定的艺术成就,但它不是也不可能是完美无缺的。周总理看完戏说:“《胆剑篇》有它的好处,主要方面是成功的,但我没有那样受感动。作者好像受了某种束缚,是新的迷信所造成的。”周恩来的话虽切中了要害,但他的心里也是明白的,束缚和迷信是不那么容易摆脱的,中国的知识分子实在是被整怕了。《胆剑篇》前后演出57场后宣告结束。全国的卧薪尝胆热也大降其温。

第三出戏是《王昭君》。这又是一部命题剧作,出题者仍是周恩来总理,他希望曹禺能写一部歌颂民族团结的戏,而且就写王昭君。

“昭君出塞”的故事在戏曲舞台上有多个版本。曹禺有一个创作原则:别人用过的写法决不借用。于是1961年他在乌兰夫的邀请下,深入内蒙古自治区体验生活,搜集民间素材。许许多多凝聚着蒙汉两族人民友谊和美好愿望的富于幻想的传说,大大激发了曹禺创作的想象力和创作激情,他很快就写完了剧本的前两幕。正当他想继续往下写的时候,政治气候又变了,阶级斗争的弦儿又绷紧了,紧到要年年讲、月月讲、天天讲的程度。以“千万不要忘记阶斗争”为主题的话剧《千万不要忘记》(又名《祝你健康》)应运而生,而且全国的各个剧种的院团几乎无一不上演或移植该剧,在这样的政治形势下,曹禺感到再写历史剧是不合时宜的,他将未完成的交响曲——《王昭君》的前两幕锁进了抽屉(尽管锁了,“文革”中还是被造反派抄走了)。

“四人帮”粉碎后,时任科学院院长的胡耀邦同志会见了曹禺,希望他能写一部科学家与“四人帮”斗争的剧本。曹禺允诺了。当时北京人艺的领导考虑到他的身体状况,便选派了于是之、梁秉堃和笔者本人协助他工作。由于曹禺在“文革”开始后不久,就被周总理保了一下,所以自1971年后他基本上处在与世隔绝的状态,对外界的情况了解不多,所以对科学界的真实情况知之甚少,体验生活的任务就落在了我们三位的头上。我们先后去了沈阳、大连、烟台、青岛、徐州、杭州、苏州等地,搜集了大量的素材,回京向他汇报,然后我们又一起参加了“全国自然科学大会”和“全国科学大会”,访问了众多的知名科学家,这些人都是曹禺的老朋友,有的还是清华的校友,多年不见,十分亲热。但是真的写起剧本来的时候,曹禺又遇到了“怎么写”的困难,具体的就不在篇这文章中详述了。但是停顿下来也不是个办法呀。忽然有一天,我们在曹禺家研究创作时,他对我们说:“剧院的专案组前两天把我在‘文革’前写的《王昭君》前两幕退还给我了,我念给你们听听?”我们几位一听,说:“好哇!”梁秉堃忙从曹禺手中拿过剧本说:“曹老,您岁数大了,我来读吧。”曹禺同意了。梁秉堃读了没一会儿,我们在场的所有人都被孙美人的形象迷住了,接着又被王昭君、盈盈、戚戚的形象所吸引,两幕戏读罢后,我们不由得鼓起掌来!心说:这才是曹禺啊!大作呀!此时的于是之早以明白了曹禺的意思立即挥笔写下十个大字递给曹禺(因曹耳聋),上书:“不要避己之长,就己之短。”我们大家也随之说:“您老别写科学家了,就接着写《王昭君》吧,这才是您的强项。”这样曹禺顺理成章地丢弃了写科学家的苦脑,改而继续《王昭君》的创作。上述这些虽是题外话,但确也反映了曹禺当时的创作状态。

1978年,曹禺已68岁,但他不顾年事已高,在女儿万方的陪同下奔赴新疆体验生活,进一步搜集素材。为完成这部剧作,昭君诗、昭君戏、昭君的事迹和传说,他想尽一切办法找来读。经过一番思索,他决定要写一个有新意的王昭君,他说:“我要擦掉王昭君脸上的泪水,让她焕发出真正的光彩。”“我写的王昭君不再是哭哭啼啼了。她有志气,有胆识,愿意为民族和睦和当时汉朝百姓的安乐贡献自己一生。”“她嫁到匈奴,就爱上草原,她嫁给了呼韩邪单于,就真心地爱他,并且也得到了他的爱。她刚毅,又温柔;她耿直,然而明事理,有耐性。我希望我们的人民因为有王昭君这样一位有胆有识的汉家女儿感到骄傲。”

《王昭君》首演于1979年7月31日,连演100余场!该剧还是大陆话剧首访香港的剧目,也轰动了香港。舆论界、媒体好评如潮。搁笔十余年之久的曹禺又写出了新作,一时传为佳话。对《王昭君》赞许的评论,我在这里就不重复了,有资料可查。在一片赞扬声中,有的专家也对该剧提出了中恳的意见,认为曹禺把王昭君的形象“写的太高了,不真实”,写得太“理想化”了,有点像维护民族团结的形象大使,像外交家。有评论这样说:“(《王》剧)的美中不足则在于:第一是剧中的戏剧色彩不够浓厚,‘出塞’一段情节空白;第二剧本缺少匈奴人和游牧民族的生活气息;第三虚构有时距离历史真实较远。”

曹禺的王昭君之所以写的“革命”了一点,是有其历史原因的。剧本完成并发表于1978年11月,那时党的十一届三中全会还没有召开,大规模的拨乱反正工作也尚未开始,极“左”思潮还严重地存在于人们的头脑之中,曹禺的创作思想不可能完全解放,他对王昭君形象的所谓“拔高”是完全可以理解的,甚至是在所难免的。但无论如何《王昭君》也应算是曹禺比较好的剧作,我们不能苛求曹禺的所有剧作都像《雷雨》《日出》《原野》和《北京人》那样精彩,那样久演不衰。实际上任何一位作家的作品(哪怕是文学巨匠的作品)都不可能部部精彩,部部不朽。

黄永玉说曹禺“你泥溷在不情愿的艺术创作中,像晚上喝了浓茶清醒于混沌之中。命题不巩固,不缜密,演绎、分析得也不透彻。”等等这些话虽然中肯,但他却忽略或是不太了解曹禺所处的环境。再者写戏和画画可不一样啊,触及意识形态的严重性要比画家危险的多!从另一个角度说,曹禺在解放后(尤其是改革开放后),他不知担任了多少社会工作,他头上的官衔恐怕连他自己也数不清,像中国剧协主席、中国文联副主席、全国人大常委委员等这些职务,使他不得不经常参加政务活动和社会活动,有些是根本推卸不掉的。晚年,他住进了北京医院,一住就是8年多!就是在医院里他也很难安静下来,找上门来求他题字或出席各种活动的人不知有多少。他的心态一直处在矛盾中。这大约就是黄永玉所说的:“你心不在戏里,你失去伟大的灵通宝玉,你为势位所误!”吧。巴金也对曹禺说过类似的话:“希望你丢开那些杂事,多写几个戏,甚至一两本小说……你比我有才华,你是一个好的艺术家,我却不是。你得少开会,少写表态文章,多给后人留一点东西,把你心灵中的宝贝交出来,贡献给我们社会主义祖国。”巴、黄二位老友的意见都是对的,但他们是站在旁观者的位置上说这些话的,他们没有设身处地的想想曹禺的处境和心态,不客气地说:有点儿站着说话不腰疼的味道。好了,不再多说了。

总之,曹禺之所以那么看重黄永玉的信,并把它悬挂于厅堂之中,说明他自己的心里还是明白的,是敢于承认自己的弱点的。

曹禺在解放后新创作的三出戏虽不是北京人艺像《雷雨》《日出》《北京人》《原野》那样可以随时轮换上演的保留剧目,但在北京人艺的演出史上,也是比较优秀的剧目。对于艺术,仁者见仁,智者见智。还是宽容一点为好。

作者:张帆

文章选自中国现代文学馆编《现代作家研究(2011年卷)》

(作家出版社2018年版)

部分图片来源于网络

|