|

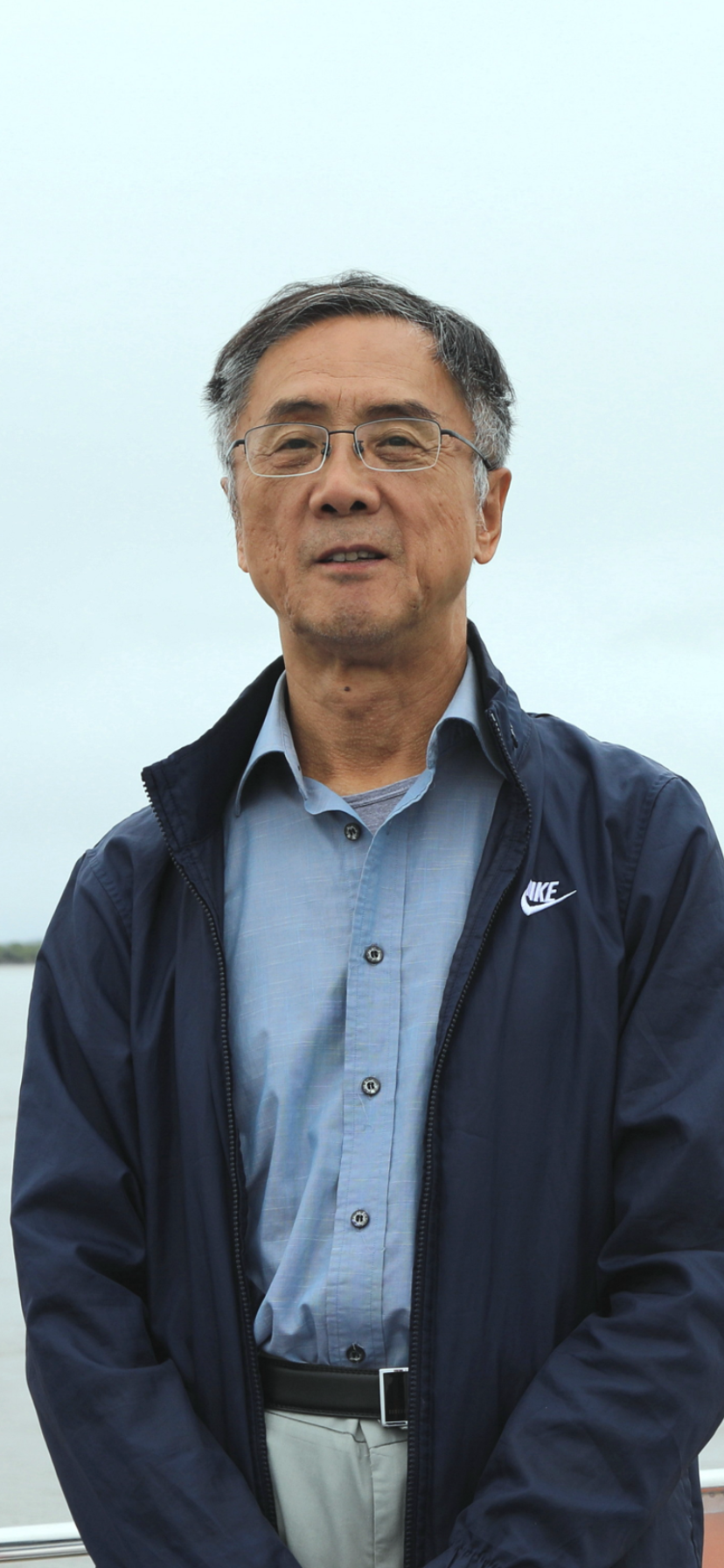

李向东(王增如摄影,2023)

不该忽略这篇未完稿

李向东

本文原刊于《文艺理论与批评》2024年第4期。

我很早就读到这篇小说,却一直没有引起重视,觉得只是一篇配合政治形势的应景之作。但是冷嘉老师把它全部录入之后,我仔细阅读了电子文本,一下对《杜秀兰》有了新的认识和感受,纠正了原先的错觉。

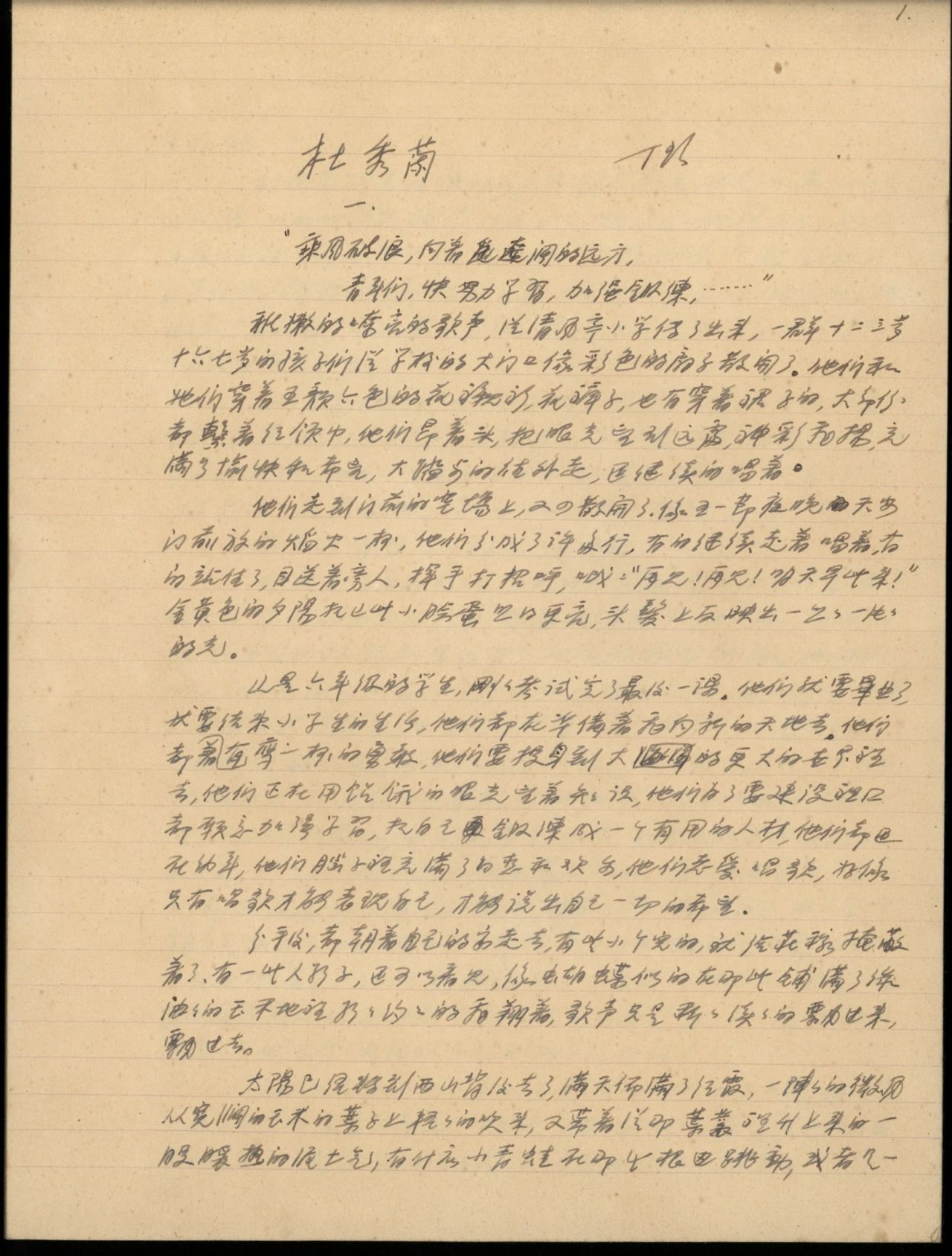

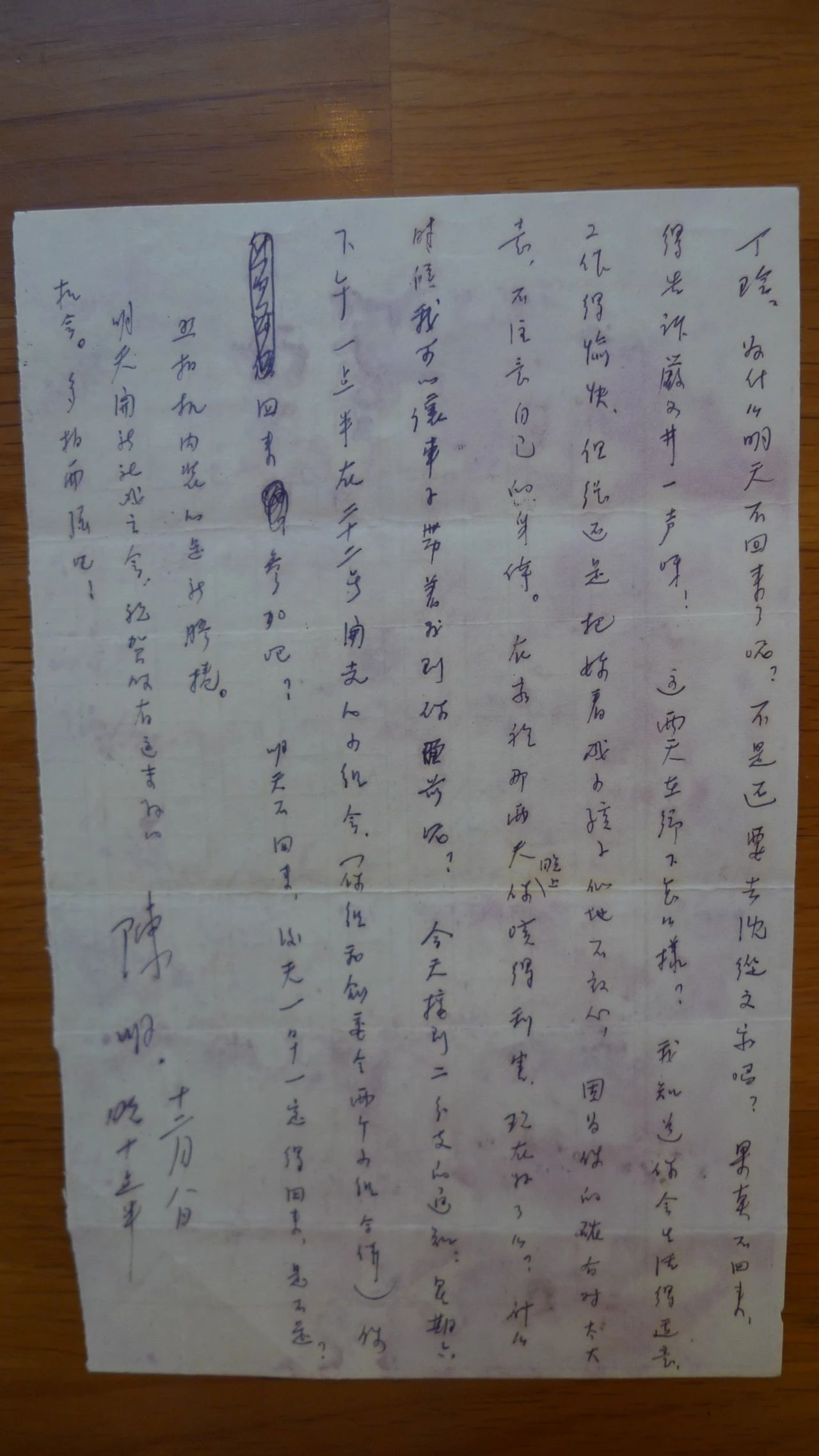

《杜秀兰》手稿

我最突出的感觉是,丁玲当时虽然遭受冤屈,身处逆境,却以乐观昂扬的格调,刻画、描写了一位健康、美丽、淳朴、听党的话、积极向上的好姑娘,小说里看不到一点悲观、颓丧、消沉的阴影。丁玲在《杜秀兰》身上倾注了赞美的情感,小说里有一段梳辫子的描写:“晨风跟着梳子在她的发上滑走,她的手一上一下,梳通了她的长发,也梳走了适间引来的一些不快。”[1]文字很形象,很美,我觉得这是丁玲从蒋祖慧梳辫子的动作中得来的灵感,蒋祖慧就有两条长辫子。丁玲把对于女儿的情感,倾注到杜秀兰身上了。

杜秀兰只有16岁,在学校里处处走在前头,是少先队队长,一心想到北京城里去念中学。但是当老师和校长动员她留在农村参加生产劳动和文化建设时,她几番犹豫,经过激烈的思想斗争,还是听从了,这将改变她的前途,是一种个人牺牲。她没有想那么多,也没有豪言壮语,只是听老师、校长的话,觉得有道理,信服他们。她很快就学会干农活,教农民学文化,和他们愉快相处,成为新农村建设的骨干力量。农村里有了这样一批年轻人,才能提升农民的思想觉悟和文化水平,才能更快地改变贫穷落后的面貌,所以杜秀兰身上实际担负着一种历史使命。她是普通的,又是高尚的。这是丁玲想要表现的。

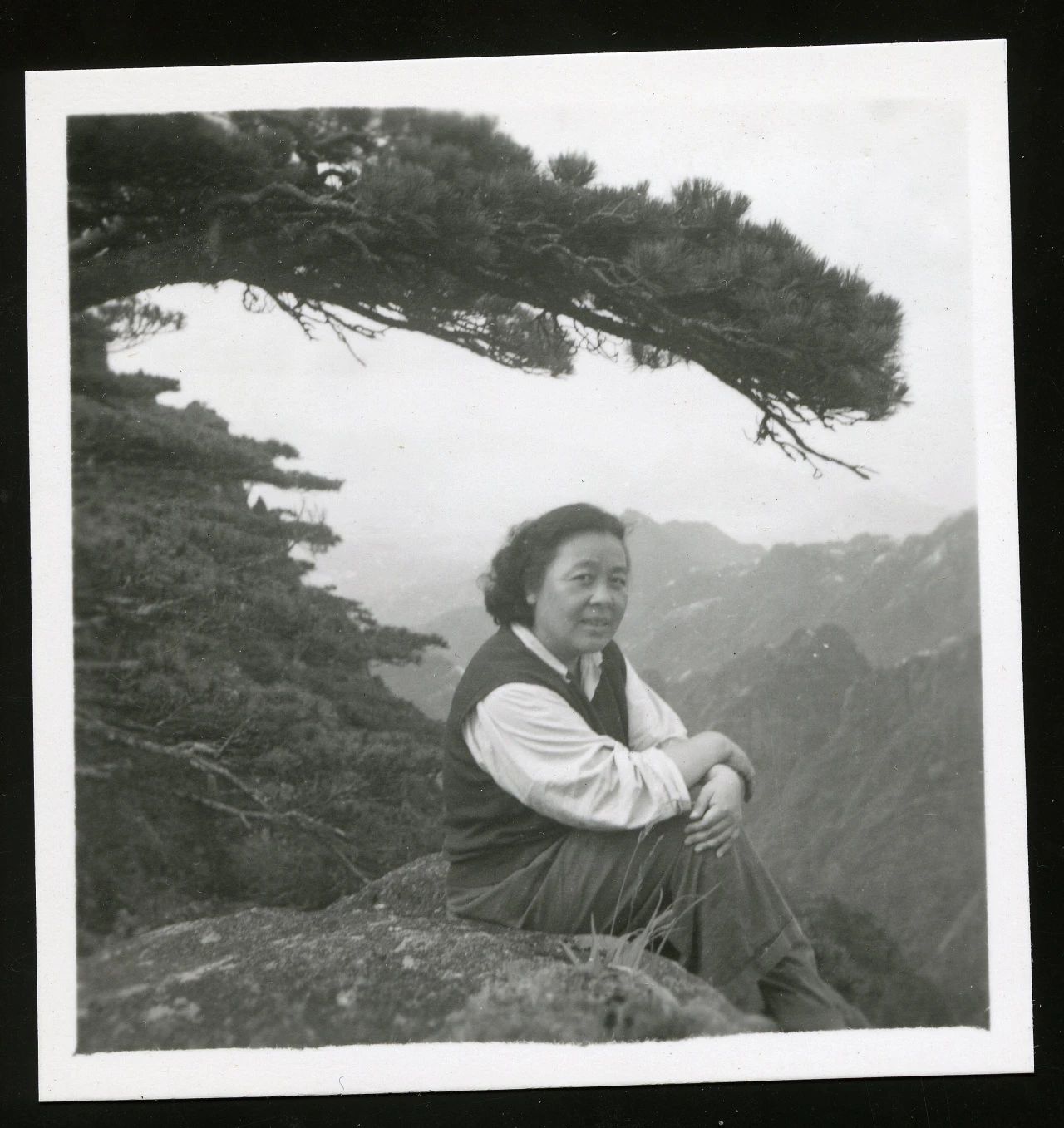

丁玲1954年在黄山

杜秀兰不像杜晚香,丁玲不是以某个人为模特,而是把采访中听来的素材凝集到一起,塑造出一个新人物。丁玲在20世纪40年代末期访问苏联之后,曾经深有感触地写道:“苏联文学中慢慢出现了新人物了,不特不是陀斯妥也夫斯基的痛苦的人物,也不是高尔基小说中的人物……已经不是阴沉的人物,不是有些忧虑的人物,也不是《铁流》里面的郭如鹤,而是一种明朗的、新鲜的、单纯的、活泼的自然极了的人物。这些人物给我们新的启示,我们看出一个国家变了,人民的品格也随之而更可爱了。”她遗憾地继续写道:“这些人物在当前的中国的作品里还不能找到。”[2]丁玲作为中国作家协会负责人和著名作家,她一定非常想写出中国文学里的社会主义新人形象。但是直到1955年底,她写的大多是讲话、报告、访欧散文。两篇文学创作《粮秣主任》和《记游桃花坪》都是第一人称,写“我”的观感,实际上应该算作散文[3],《在严寒的日子里》是描写解放战争时期的斗争故事。所以,《杜秀兰》应该是丁玲笔下第一个新中国社会主义新人的文学形象,她要赞美她,但又没有使用她那一时期常用的抒情笔调,而是用描写手法,还采用了很多对白。1955年8月,北京青年杨华等人成立志愿垦荒队,去黑龙江开荒种地、增产小麦,在全国引发巨大反响,这些有志青年的豪迈举动,对于丁玲写这篇放弃升学回乡务农的小说是会有影响的。

1958年3月陈明去北大荒之前在家合影

但是,《杜秀兰》真的就是一篇写知识青年回乡务农的小说吗?我觉得这并非丁玲想要写的主题。1955年10月,中央通过了《关于农业合作化问题的决议》,合作化运动日益高涨;12月8日,陈明给在四季青的丁玲写信说:“明天开新社成立会,祝贺你有这末好的机会”。[4]这是当时全国农村的外部大环境。合作化是土地改革之后农村的又一次剧烈变动,丁玲作为参加过土改、写过土改,又那么敏感的人,一定会有强烈的感受。她曾经对徐光耀说过,她经不住生活的引诱,“一挨近生活,便有创作的冲动”[5]。外部环境氛围和内部思想情感交织在一起,我认为丁玲是要写一部反映合作化题材的小说。陈明1987年写过一篇《一九五五年至一九七九年有关丁玲的重要记事》,里边有一条:1955年9月到12月期间,“丁玲到西郊海淀区农村采访建立高级合作社的进展情况,并着手写短篇小说《杜秀兰》(未完稿)”[6]。他把采访合作化和写作《杜秀兰》这两件事连在一起说,并且中间用的是一个逗号,就是说二者是相关联的。

陈明1955年12月写给丁玲的信

但是,目前丁玲完成的文本里几乎没有涉及合作化,只有种瓜老汉说,成立了合作社,土地连成片,才有了几百间暖洞子,又成立了西瓜队,这是说合作化的好处。丁玲说她跟白刃一起听取区乡干部介绍情况,同模范人物谈经验,还在一户顽固的老农家里做思想工作,这些都没写进小说里面。我想这是因为,目前的文本只是“未完稿”,丁玲接下去就会转入合作化的主题,而杜秀兰会在推广合作化成立高级社中间,发挥积极作用。

丁玲在四季青合作社与种瓜能手交谈

当然这只是一个推测,毕竟丁玲没有写完。为什么没有写完?这就要说到丁玲写作时的处境和心情了。我很长时间都不理解:丁玲在八九月份挨批判,被捏造了一大堆罪名,还戴上反党集团的帽子,年底12月份竟然有心情下去采访,写小说?现在我是这样理解的:九月开完批判丁玲、陈企霞的会之后,作协党组给中央写了报告,丁玲在等候中央的处理意见。她知道那个报告里面绝大部分材料都不属实,经不起调查,况且好几位中央高层领导人都熟悉她,了解她的一贯表现,她以为中央不会认可、不会通过这个报告。她对“反党集团”冤案的处理结果抱有幻想。陈明12月8日写给丁玲的信里说,我知道你这两天在乡下“会生活得适意,工作得愉快”。[7]她在四季青农村时应该心情很好。

陈明12月底听完中央报告的传达回到家里,丁玲要给他念自己写的小说,陈明记述的那个情节很有意思。陈明心里是沉甸甸的,而丁玲则是兴冲冲的,她一定对自己写的文字很满意,要与陈明分享。转过年,丁玲得知中央批发了作协党组关于“丁玲陈企霞反党小集团”的报告。这时她的精神垮了。1956年2月她跟陈明躲到勤务员夏更起的老家曲阳去过年,她说:“我就是一具活尸”,“有时很痛苦,有时也很麻木”。[8]这样,《杜秀兰》注定写不完了。

1955年7月31日,毛泽东在中央召开的省、市、自治区党委书记会议上作《关于农业合作化问题》的报告。同年10月,中央通过了《关于农业合作化问题的决议》。

初稿写毕,我忽然想起与《杜秀兰》写作时间贴近的丁玲的另一篇文章,找出《丁玲全集》第七卷,翻到《学习第一个五年计划草案的一点感想》,果然有与《杜秀兰》相似的话语。

1955年7月,丁玲出席了第一届全国人民代表大会第二次会议,会议最主要的议程是决定发展国民经济的第一个五年计划。丁玲发言说:“我曾经到过工厂”,“我看到过那像无底洞的大炉,它无休止的吞食着铁块,钢水在里边翻滚沸腾。开炉了,整个现场紧张起来,展开了一场新的斗争。工人严肃地把守在各自岗位上。火光刺眼,火花四迸,火的洪流,钢铁的溶液,瀑布似的奔流出来。它走过小沟道,走到车箱,走过许多地方,它变成红的砖,然后变成板,变成条”。[9]

在《杜秀兰》里,这个钢水浇注作业的场景,通过林健老师之口,成为教育、鼓励杜秀兰的话语:“我们西南方是石景山,石景山有大的钢铁厂、发电厂,烟囱像树林子那样,高压电线像大的琴弦似的,那些大高炉呵!呵!我一定要带你们去参观,那才伟大咧,火红的铁水,像瀑布似的,像浇麦地的水似的就那样后浪推前浪的流在一道小沟里,还流到车箱里,一会儿就变成钢,就变成钢板、钢条,或者是机器的零件。”[10]

由第一个五年计划激发起来的对于国家经济建设成就的欢欣鼓舞,在丁玲心中从7月延续到12月,这应该也是她写作《杜秀兰》的原动力之一。即便身处逆境,但一深入生活中,一接触底层劳动人民,一想到国家建设的美好前景,丁玲就会暂时抛弃个人的忧怨,焕发起创作热情。她在《学习第一个五年计划草案的一点感想》中谈完经济建设的成就之后说:“我更深刻地感到是人改变了这一切;而改变了的社会又促进人的改变,而且变得更快。……人在清洗自己身上遗留的个人主义的肮脏,人把为人民服务当做天职,人在以劳动为幸福,人们都团结在一起,为人类为后代辛勤劳累,献出自己一切力量。人们付出了,却把这付出当做光荣、当做人生的目的。”[11]这也是《杜秀兰》所要传达给广大读者的。

1981年7月,丁玲(左二)、陈明(左三)与王增如(左一)、李向东在黑龙江省宝泉岭农场招待所

注 释

[1]丁玲:《杜秀兰》,整理稿刊于《中国当代文学研究》2024年第4期。

[2]丁玲:《西蒙诺夫给我的印象》,张炯主编:《丁玲全集》第5卷,河北人民出版社2001年版,第358、359页。

[3]丁玲在1979年8月为《丁玲短篇小说选》写的后记里说:“全国解放后,为了工作需要,我写了一些散文、评论。这本集子里选取了其中的两篇,一篇是五十年代写的《粮秣主任》,一篇是七十年代末写的《杜晚香》。有的同志认为,从文学体裁上看,这两篇都可以说是小说;另外有同志建议,把这两篇放进去,可以从中看出几十年来我走过的创作道路,‘从莎菲到杜晚香’。我同意这种见解,就把这两篇选进来了。”参见丁玲:《〈丁玲短篇小说选〉后记》,《丁玲全集》第9卷,河北人民出版社2001年版,第110页。

[4]据笔者收藏的原信复制件。

[5]徐光耀1952年2月23日日记,《徐光耀日记》第5卷,河北教育出版社2015年版,第155页。

[6]陈明:《一九五五年至一九七九年有关丁玲的重要记事》,《我说丁玲》,湖南文艺出版社2004年版,第36页。

[7]据笔者收藏的原信复制件。

[8]丁玲:《致陈明(1956年2月16日)》,《丁玲全集》第11卷,河北人民出版社2001年版,第128页。

[9]丁玲:《学习第一个五年计划草案的一点感想》,《丁玲全集》第7卷,河北人民出版社2001年版,第439页。

[10]丁玲:《杜秀兰》。

[11]丁玲:《学习第一个五年计划草案的一点感想》,《丁玲全集》第7卷,第440页。

|