|

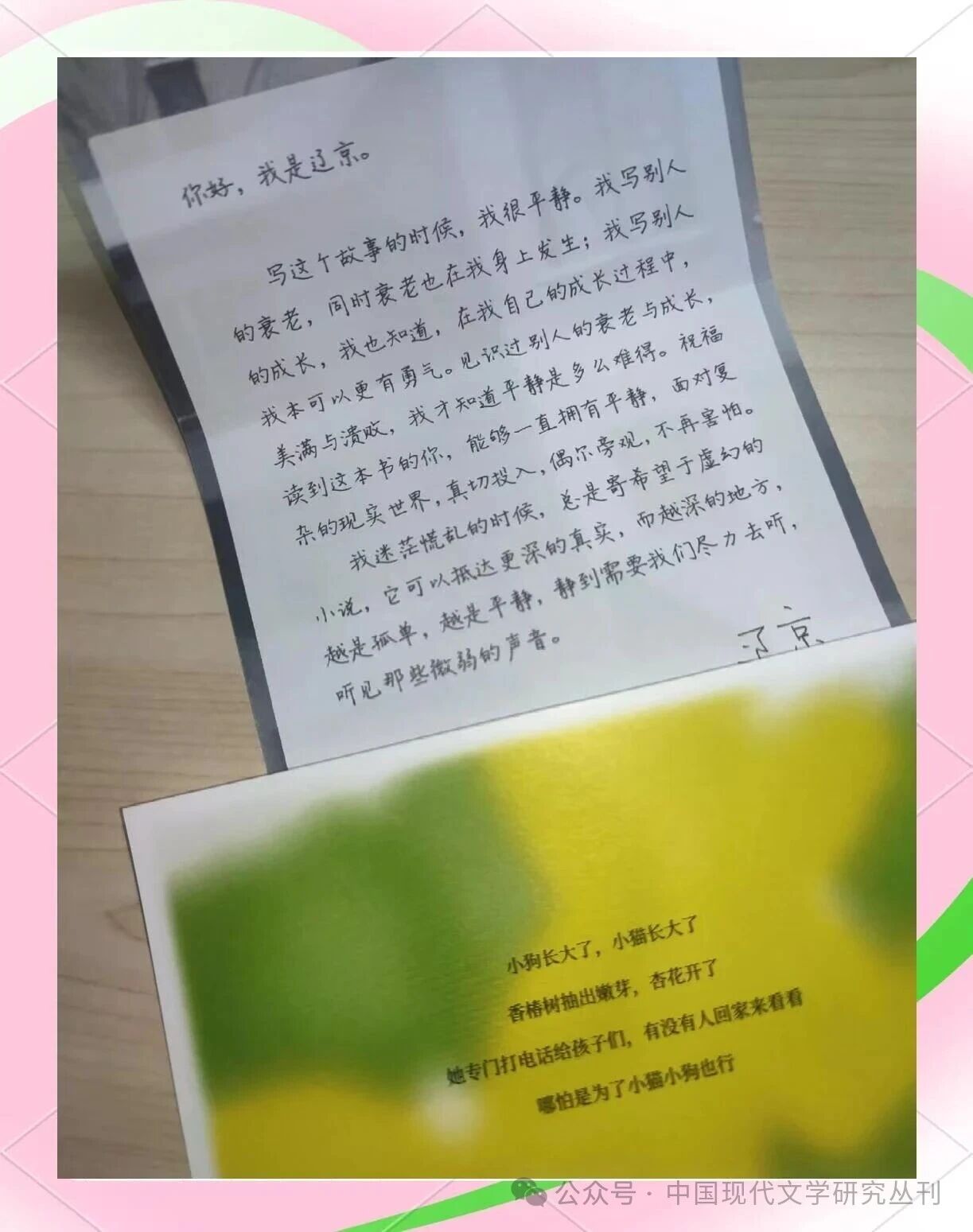

辽京手书

《白露春分》是一个家庭故事,在动笔之前,有些情景和声音已经存在,我要做的是把它们相互联系起来,形成一条路径,走进这些经验的深处,扰动起来,在其中寻找规律。在一个传统的大家庭中,几十年内有许多事件发生,然而事件并不等于故事,写小说也不是对现实的忠实摹写,我需要在经验中砍斫出道路,写这部小说是一个不断做减法的过程。

小时候,我住在一个工厂大院,跟爷爷奶奶生活在一起,大概可以算作“留守儿童”。我对家庭最初的印象,不是爸爸、妈妈和我,而是爷爷奶奶维持的那个大家庭,人来人往,远近亲疏,流言蜚语,磕磕碰碰,典型的传统家庭情景。那时候,我仰望他们,听他们聊天,讲家长里短,大院里的住家平常都不锁门,夏天只有一道门帘,串门的人掀开门帘就进来,坐下来说话,一坐几个小时,东家长西家短,一直说到太阳偏西。我在旁边玩,或者看电视,我想她们并不知道我在认真听。

我特别喜欢听这些聊天,用现在的眼光来看,大概可以归作“长舌妇”一类,绘声绘色讲述别人家的闲事, 谁是好的,谁是坏的,有时候坏人在另一个故事里又扮演了好人的角色,全凭一张嘴褒贬。有的事情传了又传,已经失掉原来的面貌,有的则是零散破碎的,要靠大家把各自知道的一点碎片拼凑起来,才有个差不多完整的前因后果,然后大家一起哄笑,原来如此,或者拍着大腿,感叹几句,比如“人还是要长好心眼儿”。

这些老人掌握着何为“好心眼儿”的定义,她们自己非常笃信这一点。这些议论当然不完全是公正的,更不一定符合真实情况,常有谣言,但是讲得很有韵律,有点像戏剧,我奶奶可以扮演好多角色,不同的人,或者她对这个人有不同的看法,她模仿这个人的声调和神气就会变化,是脸谱化的,又很有意思,像听评书一样,语气有时候高昂,有时候瑟缩绵软,有时候又显得很奸猾。提到的名字很多,但是大部分人我都不认识,或者有些人见面是认识的,但是我不知道他们叫什么,也不知道他们原来有那么好,或者那么坏——有的看起来很慈祥的邻居老爷爷,在年轻时原来是个混蛋,整起人来毫不手软,批斗会上扇人耳光;很温柔的阿姨,见到小孩总要热情地塞零食,原来在家用脏话骂她的婆婆……诸如此类,通常小孩子不了解也不能评判大人,但是小孩会一字不漏地听完,哪怕是痛苦的、受委屈的、不堪的往事,只要是陌生的,小孩子听着都觉得津津有味。对我来说,讲故事不是从阅读,而是从听故事开始的,就像人类学习语言的过程。

这些故事总是戛然而止,因为要回家做饭了,下次见面,又有更新的新鲜事,或者更旧的旧闻。时间也混杂,昨天和几十年前,可以一瞬间切换,从活人聊到死人,又从死人说到活人,在这个大院里,所有人都互相认识,知根知底,随便一件小事牵扯出的人,都不是独立个体,而是一张关系网或者一棵家庭树上的人,谁的爹妈,谁的儿女,谁的兄弟姐妹姑嫂妯娌,谁的侄男弟女,这样的人际关系在当代年轻人的都市生活里很少,比如她们不会说谁是谁的同事,因为大家住在这里,全是同事,也很少说谁是谁的同学,因为她们对学校不熟悉。她们熟悉的就是家庭邻里关系,一些细碎的,不重要也不够明朗的小事。

《白露春风》书影

写《白露春分》的时候,我想复制这种流言八卦的节奏感,有快有慢,有远有近,好像所有事情都像一盘棋摆在眼前,可以随意移动棋子,掌握全盘,一种平淡的叙述语气,最好是作者自己有耐心,同时也相信读者有耐心的讲述方式,一点点牵扯着渐渐展开。豆瓣有评论说,家庭里发生的事都像案件,形容小说中的牵扯感,实际上生活也确实是一重重的谜案,因为不同视角相互掩映,看到不一样的现实,或者每个人看到的只是现实的一片倒影,需要推理、猜测和解读它原来的样子,我选择了佳月和佳圆作为两个主要的叙事视角,她们的目光分别照亮不同的部分,拼在一起,构成一个答案。

她们是紧密联系,又不能完全理解彼此的。在佳月看来,佳圆是爱冒险的,满不在乎的,胸有成竹的,仿佛能够掌控自己的生活,从小她只是姐姐身后的一片“虚影”,这个视角使她成为一个天真的观察者,她留意许多细节,暗暗地比较,偶尔也暗自神伤。秀梅偏爱的是佳圆,在这个三角关系里,不被偏爱的那个成了安静的旁观者。而佳圆的目光则是向外的,始终不朝向这个家庭的内部,她一直在与外界缠斗,向外界求索,受伤害,她的前男友可以说是一个具体的人,也可以说是一个模糊的象征,带给她无尽的压抑和恐惧。她用逃进一段婚姻的方式来逃避良晨和他代表的黑暗过往。

写她们的时候,我觉得好像在写一个人的两面。选择两个女性作为小说的主角和主要的讲述者,在之前的《默然记》中已经使用过,凌青和婉丝在性格、家境、人生选择以及命运上相互映衬,结局生死相隔。她们也是一个人的两面,凌青代表着婉丝向往而得不到,得到了也无法自处的那部分生活。我希望她们看起来截然不同,形成对比,故事的张力或者叫推动力就在这样的对比中产生。

佳圆和佳月并不是面对面的镜像关系,在小说中她们是背靠背,朝着不同的方向,体会不同的困境和痛苦。我喜欢写不同女性的生活,就好像我自己也在面对她们的选择,有些是自身的体验赋予她们的,有些是她们反过来给我的反馈,人物一旦动起来,他们就会主动地领着作者去看风景。在这本小说里,她们各自走向相反的方向,像拉开一幅卷轴的两端,画面由此展现出来。

在《白露春分》之前,我写短篇小说居多,短篇小说不需要太多人物,我经常用两三个人讲完一个短故事,必须精简地刻画人物。长篇小说则有更多的空间,读者也有更多耐心,而面对一个人从衰老到死亡的漫长过程,也需要一种近乎痛苦的耐心。秀梅的结局从一开始就是注定的,她是一个活泼外向的人,有她善良热心的一面,也有她封建保守的一面,当她变得越来越无奈,也就越来越安静,可是她原来是那样一个热爱生活的人,四季时令,都不虚度,最后她的生活里只剩下等待,一边等着有人来看她,一边等死。

人变老了,不光身体皱缩,世界也随之变小,我奶奶去世之前就像秀梅一样,来个人陪她聊天,她就特别开心,她熟识的那些老太太有的去世,有的随儿女搬走了,大院里的老人越来越少。天气好的时候,她会拄着拐棍到路口去,坐在那里,有人路过就跟人家搭话,有的人会停下来陪她说几句,因为那地方没什么重要的事情值得急匆匆走过,到处都是退休的、下岗的,靠退休金或者买断工龄的一笔钱过日子,日子又闲又长。这种环境,或者说现状,其实是一个很大的背景,可以写更宏大的故事,时代变迁,人事兴衰,国营工厂几十年变迁,但是我只想把秀梅写得更清楚一些,读者不一定爱她,多半不会,但是可以了解她。她的存在不是为了诠释某个时代背景,时代只是偶尔从她身后闪过一角,我更想写的还是她个人的生活和命运。

整部小说完成之后,我翻回去修改开头。在第一稿里,我让主要人物和他们各自的性格一起出场, 结果造成了一种混乱,我意识到必须有个清晰的线头。在最后的定稿里,先出来的是佳月和秀梅,佳圆只存在于佳月的印象和秀梅的话语中,好像酝酿着一个王熙凤似的出场,其实也没有,佳圆也是平平淡淡地出现。这不太像小说,一般情况下,如果前面铺垫一个人的形象,后面这个人应该有个不平凡的亮相方式,浓墨重彩一番,我没有这么做,我希望这本书看起来像真实的生活,没有剧烈涌出的高潮,有铺垫不一定有爆发,有前因不一定有后果,善恶有报是传说,是故事情节,不是生活本来的样子。

立远和立民的死倒像是报应,写完了再回看,好像他们死得很草率。其实不死也可以,就此放过不提也可以,秀梅的死放在小说最后已经足够,放到现在再写,说不定我会给他们一条生路。立民死的时候,立远感叹,说不知道他妻儿流落在何方,立生说这死人才是流落,点出男人不再是家庭的中心,并不是离开了他便是流落在外头,这个以男性为中心的视角随着立远和立民的死亡,也包括秀梅的死亡,一道消失了,再也不成立了。

在网络上有关于这本书的评论,许多读者提到一点,说看见了自己家的人和事,有认识的人,有相同的时刻与感受。大家庭总有相似的地方,就像听合唱团,无论歌手怎么更换,合唱的音色总是相似。中国的传统家庭,无论东西南北,大概有一些相同的底色,一代又一代年轻人总在思考同样的问题。我从小在一个大家庭里看人来人往,被人视作乖巧懂事,按大人的期望去表现,偶尔得到表扬也很高兴,觉得自己做对了。后来长大,发现他们也不过如此,也会装假,也会虚伪地讲话、糊弄人、骗人,骗到别人都不忍心戳破,谎言说多了,人就变成了一个薄薄的人皮气球,戳破就要爆炸,所以当一个人一开口便是全套假话的时候,反而没人去揭穿了。

以前我觉得,这样的人擅于伪装,不然为什么年轻时好好的,年老了变成满嘴胡言,现在我不这么想了,因为人确实会变,三十多年,一个幼童都长成大人了,凭什么以为别人几十年不会变呢?人的变化是贯穿一生的。立远们遇到的坎坷,中年失业、离婚、下岗,身无长技,还要面对一个剧烈变化的时代,自己偏又不够老,不够老到可以名正言顺地休息,他们是盼着变老,盼着有一天光明正大地说,我退休了——游手好闲的表象之下藏着恐慌。我见过许多这样的人,他们在一个标榜勤劳的家庭里长大,父母都工作了一辈子,干体力活儿,用传统的那一套标准要求自己,也要求孩子,同时,他们也不了解自己的孩子。几十年前,许多家庭都是如此,忙着谋生,养家糊口,喂养许多孩子,无暇去过一种“真正的生活”。

我奶奶曾经对我说,你爸爸从来不会讲脏话,我听了,在心里“哇”了一声,因为讲脏话被爷爷听见会挨打,所以他没在爷爷奶奶面前骂过人,也仅止于此。男女老少,一大家子,只满足于逢年过节聚在一起吃顿饭,以为亲情就是如此,忍住了不把经年积攒的仇怨发泄出来,没有大吼和尖叫,就已经算是爱了。

他们把“不说”看作一种宽容甚至是爱,这是我后来才懂得的,因为痛苦和恨意其实很多,兄弟姐妹之间有亲有疏,父母有偏心,所有这些都掩藏在热热闹闹的节日气氛和一杯又一杯的酒里,用不重要的话盖住那些重要的,用假的盖住真的,用大道理盖住真实的现状,永远仗义,永远做个好人。

开始动笔的时候,许多疑问都平息了,但是还未凝固。我希望这本小说呈现出来的效果,不是凝固的、定型的东西,不是个人看法,更不是盖棺论定,而是打开一扇门,它可以向内通向储藏记忆的房间,也可以向外朝向远处的风景。无论向外还是向内,总归要伸出手去,从写下第一个字开始。豆瓣有位读者说我的小说有“诉说”的感觉,确实是这样,我想把搞不懂的、想不通的事情全部说出来,说着写着,也许会忽然明白一点点。

辽京

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2025年第12期)

|