|

《月界旅行》鲁迅译本扉页

内容提要

中国本土科幻批评是根植于本土经验并逐步发展起来的理论脉络,其在不同的历史阶段呼应中国的时代语境,反映特定时期的文化诉求。本文选取三种具有代表性的批评范式进行系统分析:一是以科学知识为核心、以普及为导向的科普批评,该范式强调科学准确性、知识传播性与意识形态正确性;二是科幻现实主义批评,该范式立论于科幻与现实的关系,借鉴纯文学中的现实主义理论,结合科幻文类特有的想象机制,建构出一种以文学性和社会性而非科学成分为中心的批评路径;三是“后革命”批评,该范式将中国科幻视为审视中国独特现代性经验的重要思想文本,体现出强烈的理论自觉与文化政治关切。这三种批评范式不仅深植于中国本土的时代经验,亦具备全球视野下的理论普适性,既为研究中国科幻文学提供了必要路径,也为建构具有世界意义的批评理论提供了有效依据。

关 键 词

中国科幻批评 本土话语建构 科普批评 科幻现实主义批评“后革命”批评

引 言

任何一种文学类型在特定国度的生发,皆深植于本土文化的独特诉求。在这方面,中国科幻文学的产生与发展为这一论断提供了极具阐释力的例证。纵观其演进历程——从晚清面对“三千年未有之大变局”到共和国提倡“向科学技术进军”;从“实现四个现代化”目标的确立到改革开放和拥抱全球化,中国科幻文学始终立足于彼时的社会文化需求,进行着持续不断的创新与建构。正是这种文学实践与社会语境之间的深刻互动,为其“扎根时代、扎根现实”奠定了坚实基础。进入21世纪以来,科幻文学在本土文学中热度渐增,并在国际范围内引发关注,促使众多研究者聚焦于此。以王瑶、李广益和海外的宋明炜等学者为代表,其研究旨在从理论上发掘中国科幻的中国特征,并借此阐释其当代意义。另如笔者的团队,则试图从实证中探寻这类文学的轨迹独特性。这些研究不仅推动了学界对中国科幻本土性问题(如史料发掘、本土议题分析)的纵深探讨,还为有效理解民族文化个性、探索中国科幻的海外传播路径提供了积极助力。我们认为,尽管挪用域外理论、术语及热点能在一定程度上分析与解析中国科幻作品,但也不免削足适履,遮蔽中国科幻创作与西方模式的许多差异。以当前盛行的赛博朋克批评为例,陈楸帆等人已多次指出,中国科幻中所谓“赛博朋克”作品实则呈现“有赛博无朋克”的特征。[1]究其原因,这是因为赛博文化在不同国家都存在着自身创生的土壤。对缺乏朋克文化的中国科幻场域,作品的内容自然跟西方当代作品之间存在差异。简单套用国外理论会缺乏对本土生成作品中的一些独特方面的技术性目盲。可以肯定地说,仅仅用赛博朋克批评不能很好地解读包括王晋康、星河、杨平、陈楸帆、夏笳、阿缺、王诺诺、鲁般等人的赛博题材作品。本土科幻研究必须立足更为开放的理论高度,挣脱既有西方热点批评的束缚,才能构建起兼具本土价值与世界意义的文学理论与批评视角。

2022年,笔者在《中国科幻未来主义:时代表现、类型与特征》等一系列文章中提出了中国本土科幻的历史发展,可以从科普、科幻现实主义和科幻未来主义三个创作方向进行统观。[2]本文旨在进一步整合中国科幻发展史中由作家、读者反复申明的批评观念,将其提炼、汇聚为具有本土特质的科幻批评理论丛系。我们发现,针对本土科幻的批评实践自该文类诞生之初便已存在。而在不同历史时期,作家和读者所表达的创作理念、文学用心和阅读感受的走向,确实也呈现出时代共性。一旦这个整体的理念、用心和感受方式发生改变,主导性的批评流派亦随之转向。这种颇似库恩提出的范式转移,映射着行业内主流文化的发展走向。本文尝试从文学批评的角度,汇总中国科幻不同发展阶段涌现的、具有群体性的批评观念,并精要阐释其核心主旨及所承载的哲学思想。

一 科普批评

科普批评是在中国出现最早、持续时间最长、使用范围最广,也最有影响力的科幻批评方式。这种批评的根源性文献是鲁迅先生1903年发表的《〈月界旅行〉辨言》。1943年王冶秋在《民元前的鲁迅先生》一文中指出鲁迅翻译这部作品的初衷是普遍传达科学思想。[3]1949年,王世菁也在《鲁迅传》中认同这个观点,指出译者是想借小说力量传播科学智识。[4]新中国成立之后,凡尔纳的作品被系统化译介并广泛传播,对《〈月界旅行〉辨言》的解读也继续发展。1959年,杨宪益在《世界文学》5月号发表文章《儒勒·凡尔纳的科学幻想小说》。在这篇文章中作者指出,诸如凡尔纳这样的科幻小说,对我国青少年读者大有益处,可以增加许多科学知识,又可以提高对学习科学的兴趣。他还说:“党号召我们要学点科学,凡尔纳的科学幻想小说应该是我国青少年所欢迎的读物。”[5]20世纪70年代末到80年代初是中国科幻文化兴起的年代。此时,随着创作的兴起,之前没有被系统化阐述过的科幻文学的性质、作品特征、社会意义等问题被提上了议事日程。此时,极端需要评论的支持。1981年5月,黄伊主编了《论科学幻想小说》,其中收入的论文中有多篇提到《〈月界旅行〉辨言》。[6]他还主编了未能正式出版只在私下传播的《作家论科学文艺(两卷本)》[7],均有对鲁迅跟科学小说之间关系的论述。在这些文章中,以郑公盾的文章最为重要。郑公盾时任中国科普作协科学文艺委员会主任,他在《科学文艺史上永不凋谢的鲜花:读鲁迅编译的儒勒·凡尔纳的两本科学幻想小说》中写道:“鲁迅一开始就十分赞赏这样一种通过文艺形式来普及科学知识的途径。……在鲁迅看来,自然科学知识对于人类来说,如同空气与阳光一样,是不可欠缺的东西。只有知识,尤其是科学知识,才能开天辟地,改造大自然,造福于人类。”[8]为了呼吁大家关注鲁迅先生的科幻及其对科幻的看法,他还发表了《为少年儿童写出更多优秀的科普读物》[9]、《为儒勒·凡尔纳的科学幻想小说恢复名誉》[10]、《让科学幻想更高地展翅飞翔吧(代发刊词)——祝〈科幻世界〉——科学幻想作品选刊的诞生》[11]、《重视科学文艺——进一步发展和繁荣科学文艺》[12]等多篇文章或讲演,基本观点大致一样,即凡尔纳的科幻作品是很好的科学知识和思想的源泉。1983年9月,受中国科普作家协会委托,章道义、陶世龙、郭正谊等主编了《科普创作概论》。中国科普作协副理事长卞毓麟近年来在一篇文章中认为,该书是在科普创作领域具有持久影响力的著作。[13]在这本专著的第七章《科学文艺》(文艺体科普读物)中,作者进行了如下论述:“在我国,科学幻想小说是在科学普及的旗帜下发展起来的。”[14]随后,在评价《〈月界旅行〉辨言》一些段落时,作者写道:“这就已经明确指出,提倡科学小说是为了传播科学知识,破除迷信。但是在解放前,鲁迅先生的愿望并未得到重视,只是在解放后,由于社会主义建设的需要,以普及科学技术为目的并具有这方面功能的科学幻想小说在党和人民的关怀下才在我国得到了发展。”[15]《科普创作概论》还对科幻小说聚焦科普的方法进行了论述。

《科普创作概论》扉页

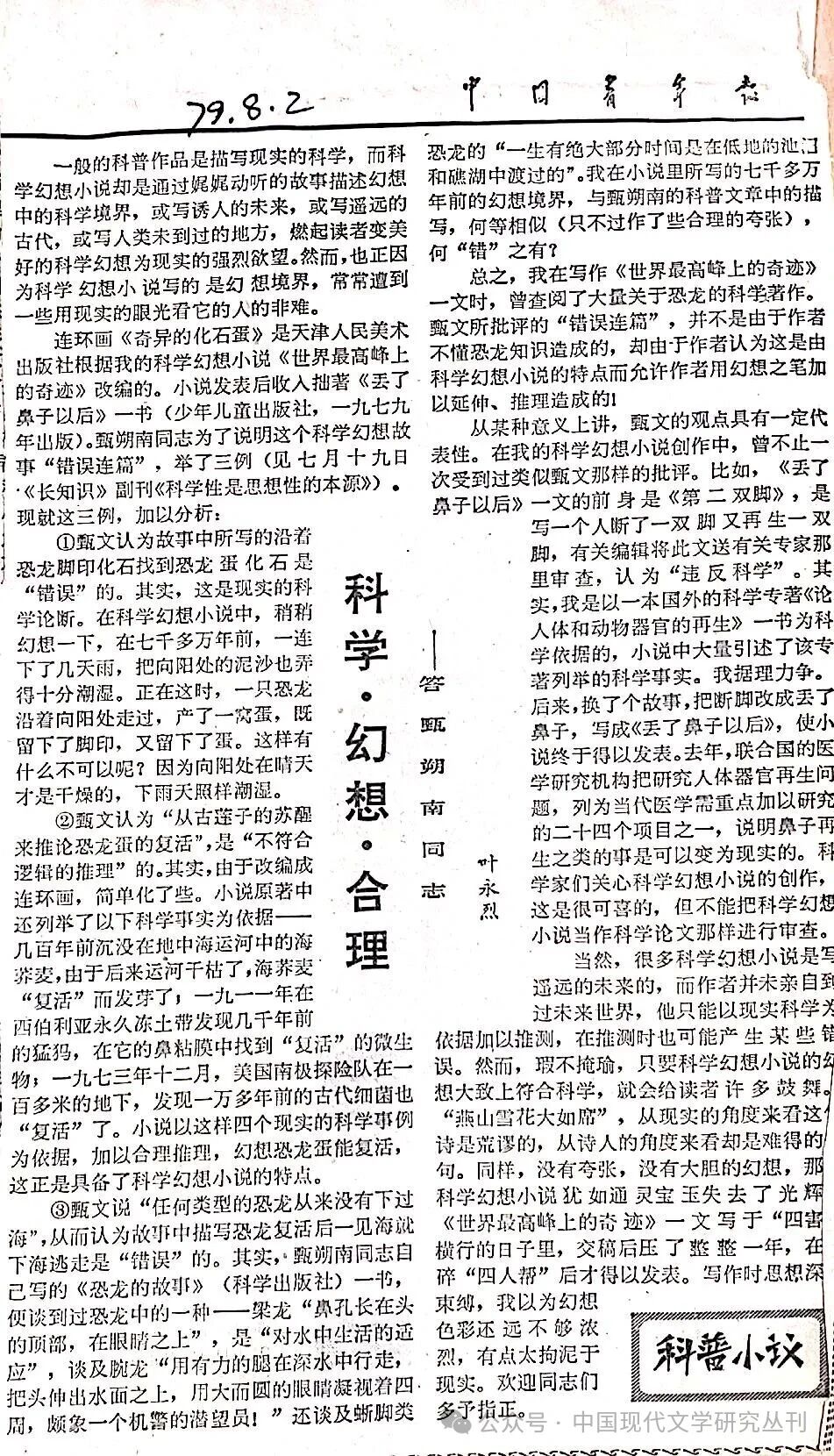

在通过《科普创作概论》建构科幻小说的科普批评原则的同时,一系列有关科普批评的实践通过《中国青年报》和《科普创作》这一报一刊得以展开。1979—1984年,两者发表约二十篇文章,对人民文学出版社出版的《五万年以前的客人》、童恩正的《珊瑚岛上的死光》、叶永烈的《奇异的化石蛋》《酷肖其人》、郑文光的《太平洋人》、魏雅华的《温柔之乡的梦》等进行评论,除此之外,还对包括童恩正的《谈谈我对科学文艺的认识》等科幻作家的创作观点进行了评论。[16]这些批评家包括赵之、赵世洲、石工(陶世龙)、郭正谊等。此外,曾经创作过科幻小说的蔡景峰也在《多给孩子们写些好的科学故事——兼评一些科学幻想作品》中采用了科普批评方式。[17]上述文章的主要观点可以完整地抽取出科普批评的主要方法。大致包括:第一,科学是科幻小说的灵魂,没有科学的科幻等于灵魂出窍。《珊瑚岛上的死光》这样的作品没有关于激光的知识陈述,是值得批评和反思的。第二,科学性是思想性的本源。准确的科学性是科幻小说的核心。没有科学内容或不符合科学原理和当前成果,科幻小说等同于伪科学作品。《奇异的化石蛋》及其母本小说《世界最高峰上的奇迹》违背化石埋藏规则、违背海洋里不存在恐龙的知识,是拙劣的科幻作品,是伪科学的标本。《太平洋人》把已经被否定的通过地球表面的爆炸形成新天体的假设重新进行科幻写作,是不负责任的。此外,伴随高速飞行的碎块升入天空的原始人不会散架是不正确的。故事中在对原始人类相貌和物品的描写中把新石器和旧石器时代混淆是错误的。这样的小说属于神话而不是科幻。《五万年以前的客人》封面把恐龙和大象放在一起,违背古生物和当代生物生存的年代限制,因而必须批评。第三,科幻小说必须是通俗、易懂、喜闻乐见的。这一点应该是从鲁迅先生那里直接继承下来的。第四,科幻小说中的知识含量必须恰当。太多和太少都是不正确的。知识成为衡量科幻小说的重要标准。第五,对国外认定的科幻名家作品,如阿西莫夫的作品,必须持有尊重的态度。《温柔之乡的梦》这类质疑阿西莫夫机器人三定律的作品,是不恰当的。[18]与此同时,还发表过这些批评家中的一部分人对阿西莫夫的直接访问。[19]

《中国青年报》1979年8月2日影像副本

以上我们简单介绍了科幻文学中科普批评在中国的生成过程、主要观点和一些主要批评实践。简单地说,这种批评将知识问题当成了科幻小说评论的核心问题。应该肯定的是,科普批评作为本文三种批评范式的一种,对中国科幻文学的发展还是起到了一定积极作用的。20世纪80年代,中国科幻文学领域一度发展出一系列跟流行文化结合的作品,这些作品不关心科幻构思的独特性,仅仅在普通的凶杀、惊悚、社会生活故事中加入一点新发明,这类作品确实不算上乘之作。而科普批评有效地给这类作品的蔓延画上了句号。但必须指出,这种批评范式无论从理论上还是实践上,都存在很多问题。

首先,对知识准确性的批评,特别是成熟期被定型为所谓科普批评的理论与实践,极大地偏离了鲁迅先生在《〈月界旅行〉辨言》中对科幻文学和其代表作家凡尔纳代表作品《月界旅行》给出的比较全面的认知。这些认知当然包含着对科学知识的引入,但更多是从社会变革、文化演进、人类发展、民族振兴等角度讨论科幻的价值。《〈月界旅行〉辨言》还对优秀科幻作品的结构方式进行了一些考察。抛弃这些重要的思想,仅仅从知识准确性角度去批评科幻,有以偏概全,甚至偏离主旨的危险。事实上,鲁迅先生在这篇文章中,一直采用智识来描述相关的问题。智识是否等同于知识?在某些时候是可以的。但当你读到鲁迅1907年发表的《人之历史——德国黑格尔氏种族发生学之一元研究诠解》里同时出现“智识”和“知识”的时候,两者之间的差异就可以明显地看出。在那里,知识指具体的、可积累的事实、信息、理论体系,如科学定律、历史事件、实验数据等;智识强调理性的思考能力、批判精神、智慧的运用。换言之,知识是“知道什么”(如“地球绕太阳转”),智识是“如何知道”(如“通过观察和推理发现真理”)。[20]把智识简化为知识,已经极大压缩了鲁迅先生对科幻作品认知价值的范围,而摒除《〈月界旅行〉辨言》中的尚武精神、逻辑精神、启蒙精神,根本无法实现后世文化革命旗手跨越“智识”藩篱、达成思想觉醒、推动文明进程的目标。其次,科普批评忽视了鲁迅在《〈月界旅行〉辨言》中给优秀科幻文学确立的“经以科学,纬以人情”的标准,而这些标准对一个叙事文学来讲,具有非常重要的意义。正是利用经纬交织的意向,鲁迅为科幻文学如何把艺术方式和思想内容相互结合提供了榜样。在这样的编织构造之中,缺乏经纬都是不恰当的,即便有经有纬,也还要有出色的编织才行。

事实上,早在杨宪益、郑公盾、郑文光等人评论鲁迅的《〈月界旅行〉辨言》的文章中已经可以看到要求全面认识凡尔纳作品和鲁迅先生思想的声音。例如,郑文光以《科学和民主的赞歌》为题在《读书》杂志发表文章指出,“儒勒·凡尔纳的主角们的主导思想是还处于资本主义上升历史阶段中的人文主义和民主主义思想,因此,他们代表了当时历史上的前进的方向”[21]。可见,从历史前进角度定位的科幻批评,才是从鲁迅科幻思想中提取批评观念的合理模式,也是建构具有中国特色科普批评的正确道路。

二 科幻现实主义批评

在20世纪80年代中期之前,科普批评范式占据主导地位。坚守这个批评范式的主要评论家基本来自科学普及和科学研究方向。他们把科普的基本原则,转移到科幻文学中虽然具有很大的创新性,但这种批评范式显然忽略了叙事文学本身所具有的更多的文本性和社会性。此时,中国的文化场域和科幻文学创作实践都在发生剧烈变化。作家们普遍希望自己的作品能够具有时代气息并在社会文化层面起到更重要作用。在科幻创作革新实践的内部需求和伤痕文学兴盛的外部影响之下,科幻现实主义创作方法应运而生。随之,科幻现实主义批评范式也崭露头角。这一批评范式的立论起点,是将科幻跟现实的关系作为批评的主体,借鉴纯文学领域中已有的现实主义理论,结合科幻特有的想象和叙事方式,建构一种以文学而不是科学元素为主体的科幻批评方法。

1980年,郑文光在刚刚创刊的《科学时代》杂志发表对于金涛科幻小说《月光岛》的评论。该评论指出,这篇小说既是科幻小说又是社会小说。立论者还假设性地担心人们对其中科学内容太少、社会问题太尖锐抱有可能的疑虑,并对这种疑虑进行了抚慰。他指出,科幻不只是描写新奇器械,而是去反映时代的情绪;不只是写未来如何美好,而是提供人们思索真实方面的思想启发。他还对标性地提出,《月光岛》是《珊瑚岛上的死光》之后“仅见”的优秀作品。《珊瑚岛上的死光》是童恩正1978年发表在《人民文学》杂志上讲述海外科学家怎样跟资本的贪婪性搏斗、保护科学的纯真性和向善性为主题的小说。在该小说发表之前,童恩正删除了其中本来具有的对激光和原子电池的科普讲解。该小说获得巨大成功,荣获第一届全国优秀短篇小说奖。在随后发表的获奖感言《谈谈我对科学文艺的认识》中,童恩正直接对以往的科普批评进行质疑,他指出科幻小说的内在形式导致它无法完成进行科普的外部任务。[22]这一大逆不道的言论虽然被科普批评家指责为“灵魂出窍”[23],却彰显了那个时代科幻作者对创作和批评转向的心情。由于童恩正的说法过分婉转,仅仅用“普及科学的人生观”去替代普及科学知识,因此,建构新批评的任务并没有完成。几乎与此同时,郑文光从金涛的小说评论找到机会。在题为《要正视现实》的评论中,郑文光指出,科幻小说在成为科普作品的同时,还应该是一种“社会小说”。这个提法显然让他自己非常激动。他似乎找到了建构新的科幻创作起点的机会。一年以后,在参加一个文学创作座谈会时,他直接把社会小说的观点上升到创作理论,指出“科幻小说也是小说,也是反映现实生活的小说,只不过它不是平面镜似的反映,而是一面折光镜……采取严肃的形式,我们把它叫作科幻现实主义”[24]。就此,一场酝酿了三年,两次更改描述的新的创作理论和批评方向被提出。姜振宇在总结郑文光科幻现实主义思想时认为,这一观点包括两个核心:一是科幻小说虽然畅想天外但终归是当前社会的反映;二是这种反映不应该是直接的而是通过变形或幻化方式完成的。[25]两个核心中第一个强调科幻小说创作和批评要向传统或“主流”文学转向,第二个强调在转向过程中要保持自身的独特性。正是在这面科幻现实主义的旗帜下,一系列创作开始发生。这其中最重要的作品包括金涛的《月光岛》、魏雅华的《温柔之乡的梦》《我决定跟我的机器人妻子离婚》《温柔的瞳孔》、郑文光的《地球的镜像》《星星营》《命运夜总会》、叶永烈的《腐蚀》《酷肖其人》等,而郑文光、叶永烈等也充当了这个方向最早的批评者,对一系列作品进行鼓吹。

郑文光一代人的思考只是肯定了科幻跟现实的关系应该成为科幻创作和批评的主要内容,但在具体怎样完成这一任务方面还没来得及进行有效总结之时,科幻低潮就大规模袭来。刚刚提出的全新的方向未能发展就仓促终止。但行业之内对科幻文学未来发展方向的基本共识已经达成。新一代作家进入文坛,必然会在这个方向上继续前行。20世纪80年代末,韩松遵循科幻现实主义的方法发表了《超越现实》《宇宙墓碑》《没有答案的航程》《逃出忧山》《回避真实》等作品。2000年他还出版了科幻批评杂文集《想象力宣言》。在这部文集中,他把郑文光等人没有真正展现出的科幻现实主义的运作方法进行了独特运用。韩松的方法归纳起来,核心就是科幻小说应该重塑民族性格。而这恰好就是他自己所说的对“鲁迅遗产的继承”:“中国科幻的先行者都是当时的思想先驱,文学旗手。他们的出发点,无不致力于改造中国人的梦。”[26]韩松还指出:“在科幻界,郑文光是鲁迅遗产的继承者。”[27]这样,对郑文光的肯定就是对科幻现实主义的肯定,而科幻现实主义应该继承五四精神,是韩松发展科幻现实主义理论而创建的第二个里程碑。就此,一条从鲁迅到郑文光再到韩松的通路被成功地勾画出来。

有趣的是,科幻现实主义批评强化了科幻跟环境,特别是同政治和文化环境之间的关系,但强化这种关系又在很大程度上放松了对科技发展本身的重视。到21世纪,人类生活的主体已经从传统的工农业生产转移到推进科技进步,科技文化对生活的迅速改变成为现实的一个重要组成部分,科幻现实主义再不能忽视科技的影响力而仅仅考虑社会关系与意识形态。敏锐地看清这一点的人是作家陈楸帆。2012年陈楸帆在全球华语星云奖颁奖典礼上高调重提科幻现实主义。此后,他连续发表文章和讲演,反复陈述他自己的科幻现实主义观点。有趣的是,陈楸帆没有站在郑文光等试图跟科普批评构成对立的一边,而是站在跟主流文学的批评观点拉开距离的位置上。陈楸帆指出,科幻现实主义是一种“话语策略”,是关于真实性的探索。“科幻是当下最大的现实主义。科幻用开放性的现实主义,为想象力提供了一个窗口,去书写主流文学中没有书写的现实。”[28]“科幻现实主义不同于现实主义”,其是对现实主义向前推进的一步,是逻辑自洽与思维缜密的产物。[29]此时,他发表了代表作《荒潮》。《荒潮》从标题上就具有科幻现实主义的特色。是谁在制造荒潮?荒潮的性质到底是怎样的?一场跨国资本主义利用科技改变全球生态和创制后人类文化的企图,通过电子垃圾和智能设备独霸世界的进程被勾画出来。资本、科技、社会、国际体系和人的发展之间的关系,是这部长篇小说的核心。故事中自然而然地谈到跨国资本主义时代的族群对立,谈到全球化带给每一个地区普通人生活的改变,其中隐含有“本土—世界”“边缘—主流”等多重哲学观念的二元对立,也自然而然地谈到对抗雾霾和环境污染,谈到智能设备和虚拟现实等科技变革。在陈楸帆看来,现实正被科学的强势介入而改变。这个观点跟海外学者朱瑞英提出的“高密度的现实主义”观点不谋而合。[30]而恰好是面对这种改变,科幻创作和批评必须恰切地嵌入对现实的思考。简单地说,科幻现实主义要提供一种解读当前现实的工具。这种工具无论在过去的科幻批评工具箱还是主流文学现实主义工具箱中都从未存在过。

《中国科幻研究》扉页

2016年,笔者之一(吴岩)在自己主编的《中国科幻研究》中组织了一场“圆桌会议”,邀请5位作家和批评家对科幻现实主义进行理论阐述,发表了一批重要观点。其中姜振宇指出,“科幻现实主义”是一个不容易把握的概念。这一概念的内涵随技术发展而演变,当下技术产品已深度重塑现实,使个体难以把握其复杂性。他呼吁一种“科学式认知”,借鉴赛博朋克以技术形态划分社会阶层的历史观,将科幻中的科学精神与宏大叙事引入对现实的理解。这形成了一种独特的辩证逻辑:越科幻则越现实,而现实自身越发需通过科幻文本来阐释。[31]此后,科幻现实主义继续在批评文本中出现。例如,2021年付昌义在文章中指出,陈楸帆重提科幻现实主义,是因为意识到“现实”在科技影响下已非常态,科幻应帮助“重新确立坐标系”。[32]2022年,刘希引入C . W . 米尔斯“社会学的想象力”,强调科幻应揭示个人困境背后的社会结构。[33]2023年,李广益从马克思主义文论出发,将科幻现实主义定义为以陌生化手法揭示现实深层法则、以想象替代未来的创作范式。他还强调应超越符号化的“中国性”,更多汲取全球南方经验,激活对技术文明出路的想象。[34]

总体来看,科幻现实主义批评倡导将科幻批评的方法纳入文学批评的范畴,这一做法是正确的。虽然在前期和后期对科幻现实主义的内容和意义的理解有所差异,但总体看,这种批评对多数科幻作品的确是非常适用的。但也产生了几个问题。第一,一些人觉得现实主义是一个放之四海而皆准的批评理论,安放到科幻批评中也是自然的事情。这类批评缺乏对科幻现实主义的内涵独特性的认知,常常给人一种戴大帽子或装样子的感觉。第二,由于现实主义的批评不重视科学技术本身的内容与结构,常常会把科技环境化或隐喻化。这种做法其实已经改变了现实的构成。第三,由于不同国家地区科幻文学也有很强的在地性,加上不同历史时期人们对现实问题的认知差异显著,因此,科幻现实主义还不能解决各民族文化作品中的特殊问题。

三 “后革命”批评

跟其他批评者充分肯定科幻现实主义的做法不同,在“科幻现实主义圆桌会议”的文字对谈中,作家兼批评家王瑶明确表现出对科幻现实主义的警惕态度。在王瑶看来,过分强调现实主义背后隐含着削弱科幻文类多样性的风险。她甚至怀疑这种借鉴主流和靠近主流文学的批评方法有把现实主义设置成科幻创作“玻璃天花板”的危险![35]事实上,王瑶思考这个问题已经不止一年。[36]时间回溯到2012年,王瑶参加芝加哥世界科幻大会,在会上她聆听了包德珍(Janice Bogstad)担任主持,陈楸帆、郝景芳、江明(Emily Jiang)和笔者之一(吴岩)担任对谈人的一场研讨中国女性主义科幻文学的活动。活动之后一位美国听众询问:让我们阅读你们的作品,你们中国作品的中国性(Chineseness)在哪里?这引发了王瑶的深度思考。如果说我们已经走向了世界,我们的文学也会成为世界文学的一个组成部分,但怎么定位我们的特征呢?以往的批评理论仅仅注意到东西科幻文学国际共性的侧面,即科学内容和现实主义,而本土科幻的个性又在哪里?一种从普遍现代性到中国特殊性之间的张力成为建构新的批评观念的起点。

2012年芝加哥世界科幻大会中国科幻专场现场照片

2015年,王瑶在研究中指出,科幻小说深刻反映了现代资本主义工业化、城市化与全球化进程对人类情感与价值观的塑造,是一种处于文化、社会与知识交汇的“边疆文学”。它通过不断挑战大众常识,随“边疆”推移而自我更新,维持其激进性,从而连接了“革命”与“后革命”之间的断裂与延续。[37]“后革命”是土耳其裔美国汉学家阿里夫·德里克(Arif Dirlik)1999年在其学术著作《后革命氛围》中提出的观点。借鉴中国当代发展的经验,德里克用这个术语分析了全球化时代中国的文化现象后,提出了一种具有全球性解释力的批判话语。[38]这一批判话语很好地将改革开放和实现现代化启动之后的中国的历史转型和社会重构表述成具有可以从中汲取经验的独特过程。考察这一过程中政治经济结构的变化、文化生产、社会心理与个体身份认同的变化、剧烈变迁中涌现的文化矛盾与主体性的困境,尤其是民族国家与个体如何在断裂与延续并存的历史进程之中与现代化(特别是科技进步)展开的复杂互动,完全可以成为当代中国科幻批评的核心。“后革命”批评可以定义为从全球化和动态的视角,通过科幻小说去重新理解中国现代性进程中的独特经验的批评范式。这一范式的基本做法,就是把握中国作为“后发现代性”国家的特殊语境,聚焦科幻文学与全球化条件下中国坐标和时代症候之间的互动,并通过文化政治的批评方法捕捉科幻文本中潜藏的革命历史、记忆与想象,进而诊断并阐释中国在现代性进程中的时代经验。例如,作品怎样通过“田园”与“丛林”的二元空间隐喻映射出全球化背景下农业文明与工业文明、封闭与进化之间的张力。这一点在刘维佳的《高塔下的小镇》和刘慈欣的《三体》系列中有明显的表现。这些作品常常会以种族形象和世界想象为叙事核心,隐含着民族情绪与对全球资本主义秩序的反思,揭示出中国在被迫卷入现代性进程中的焦虑,以及其在“零道德”宇宙论中对自我与他者关系的主体性建构。[39]通过后革命视角去观察飞氘的《苍天在上》,能发现作者通过神话故事重塑具有行动力的崇高主体,试图在现代性困境中呼唤支撑民族精神的做法,其实跟鲁迅《故事新编》是一脉相承的。[40]王瑶还分析了刘慈欣《三体》中“黑暗森林”法则与自我牺牲的乌托邦冲动之间的辩证关系,认为这种“向上超越”的伦理姿态,与韩松“向下超越”的幽暗叙事形成对照,共同构建出一种“认知陌生化”的批判空间,旨在对后革命时代被压抑的另类可能性进行追问。[41]后革命方法不仅能揭示文本的表面现象,也能深入到作者的隐喻和推论。在2017年的一篇文章中,王瑶提出,20世纪中国科幻文学的兴衰与社会的历史变迁是紧密相连的。作家在一定程度上确实借鉴了西方现代性的话语,但又由本土的需求而构造出形式独特的“中国梦”。这在一定程度上反映了中国革命兼具社会革命与文化革命的双重面向,而科幻文学借助认知重构让现实关系成为陌生化的来源。于是,新时期以后的科幻作品在建构现代性激情的同时亦暴露其内在矛盾,看到了革命的多重面向。[42]

必须指出,“后革命”批评不只是王瑶一人的想法,许多当代科幻批评家也从这个角度提出了类似的看法。例如,在2016年召开的“刘慈欣科幻小说与当代中国的文化状况”研讨会上,戴锦华指出,20世纪历史被文化工业与意识形态遮蔽,刘慈欣的创作虽表现出某种“滞后性”(如延续克拉克式的传统风格),却借此形成跨时空的后发优势,为穿透被文化工业遮蔽的20世纪历史,尤其是社会主义中国50—70年代的潜在经验提供了新的视角。[43]再如,2018年,李广益也在与张泰旗合著的文章中指出,1970—1980年代的中国科幻“黄金时代”并非去政治化,而是受到“现代化”意识形态的深刻塑造,其科学家形象的重构实则呼应了国家主体从工农向技术人才的转型。[44]

以上我们简要梳理了“后革命”批评范式的产生过程和主要发展历程。对这个理论,我们有如下几点总结。

首先,“后革命”批评致力于剖析科幻文本中本土人民主体和民族国家主体遭遇现代性的独特经验,对中国科幻批评如何更好解析中国作品、发现其中的本土特色创造了条件。例如,在对比两个时代的重要作家叶永烈和刘慈欣时,王瑶发现,叶永烈的《小灵通漫游未来》通过描绘一个全面取消体力劳动、全员从事知识职业的未来图景,消解了劳动的政治性,并将“中国人民”呈现为非政治化的自明范畴。相反,刘慈欣在《中国太阳》中则借助水娃等“蜘蛛人”凭借身体技艺由底层劳动者成长为太空清洁工的叙事,强调体力劳动在建构“人民”政治主体性与激发其能动性方面的作用。[45]上述差异既展现了中国科幻小说中相关问题的探索广度,也从某种意义上挖掘了内容深度。再如,李广益通过对阿缺的科幻短篇小说集《忘忧草》分析指出,小说中CAD设计师与“半尸”劳工的结合可被视为信息时代知识分子“下乡”的隐喻,在一定程度上象征了“IT民工”与体力劳动者的联结。然而现实中,此类群体往往陷于消费主义与中产幻象,难以与体力劳动者形成实质性的团结与行动——这一困境与汪晖所述“两种新穷人”在身份认同与政治联结层面所面临的结构性难题相呼应。[46]在民族国家方面,王瑶认为,20世纪90年代以来的中国科幻将全球资本主义危机转化为灾难叙事,既以此映现日常的荒诞与焦虑,也暴露出另类想象的结构性匮乏,最终折射出当代中国面对全球困境时的复杂情感政治。[47]“后革命”批评热衷于发现普世的现代性和中国性的差异。譬如,通过“后革命”批评,可以发现科幻电影《十三陵水库狂想曲》经由特定空间(水库)、未来时间与“新人共同体”的缔结,构建出区别于资本主义逻辑的另类现代主体。[48]又如,发现了《小灵通漫游未来》中现代化对农村空间的消除与技术主义的全面胜利,但这种胜利是以消除了传统农业中具有文化特色的内容为代价的。上述研究对我们认识和展现中国科幻小说中有关中国问题的特殊性创造了条件。

其次,“后革命”批评更多聚焦科幻小说中与革命相关问题的表述,乐于分析其中的观念流变。而这种分析恰恰符合国际上对科幻文学本质是一种关于变化的文学这一点认知,因为革命无疑是最彻底和最迅速的变化。“后革命”批评探索了表面的变化的深层含义。例如,王瑶在一篇文章中就分析了郑文光《共产主义畅想曲》怎样将“革命”从生产关系变革转向改造自然,此举消解了“革命之后”与“继续革命”的张力。[49]同样的方法也可以用于对王瑶(夏笳)自己作品的分析。在《童童的夏天》中,技术使老龄低收入者(童童外公)重获远程诊疗能力,其效应重塑了劳动关系,挑战了资本的权力。[50]李广益提出,《小灵通漫游未来》的家庭化技术想象(私家车、机器人保姆)应该被纳入进步时间观,其中隐含了个人主义逻辑并用于激励当时的民众。[51]

最后,“后革命”批评作为一种在地的批评实践,以一种文化政治批评的路径模式,试图从中国科幻文学文本中挖掘在中国现代化进程中,从作为劳动者和人民的主体,到作为民族国家的大的主体在这一进程中的实践、诉求、愿景以及相互的互动关系。该批评范式突破了长期以来主宰中国科幻研究的“科普”范式与将其视为单纯“类型文学”的局限,转而将中国科幻提升至一种具有深刻文化政治意涵的理论高度,使其成为反思中国独特现代性经验的重要思想载体。在此基础上,该批评范式首次实现了与创作活动的分离,确立了批评自身作为一种独立、自足的主体性活动,从而建构起一套具备方法论自觉和理论自治性的学术话语体系。值得探讨的是,该批评范式在聚焦“人民主体”/“民族国家”等建构时,其分析视野相对集中于特定维度,对其他主体性面向的关照尚存拓展空间。若能引入性别研究、生态批评等多维度视角,或将使该理论框架更具包容性与解释张力。

近期汪晖在《二十世纪、全球南方与中国历史位置》中指出,20世纪中国政治叙事呈现“位移”与“连续性”的辩证统一。“位移”体现为国家、阶级等欧洲概念经中国革命实践重构;“连续性”则表现为多民族统一体的历史延续及社会主义体制通过自我革新实现的动态接续。[52]这一革命经验不仅为中国科幻文学探讨现代性、技术垄断与后革命秩序等议题提供了深层思想资源,也凸显了中国作为全球南方关键代表以边缘突破重塑世界格局的独特性。基于此,“后革命”批评凭借其内向性的批判视角与对民族国家主体性的聚焦,在当代中国科幻批评中展现出显著阐释力。该批评范式依托后殖民与解殖话语,既实现了对西方中心叙事的在地性质疑,也通过第三世界认识论转向,为全球南方的文化主体重构提供了方法论路径。

《未来的坐标》扉页

结 语

纵观国际研究界与国内科幻研究学界,科幻文学批评的理论话语大都来自西方学术界,所研究的文本与文化现象也大都聚焦于欧美。而中国科幻研究学界也面临着建构本土批评话语体系的问题——当批评的理论话语资源大都来自西方,“我们在中国科幻研究学界这一‘被殖民的’的文学理论批评领域里还能有何建树?我们如何才能克服中国文学批评的‘失语’现象并建立自己的批评话语?”[53]而在全球化的浪潮之下,从中国的文化语境出发,关注中国实际的批评路径不但对于建构中国科幻文学批评主体性有着至关重要的意义,也有着世界性的意义,这一点在2015年《三体》第一部获得雨果奖之后显得更为重要,既然中国的科幻实践已经成为世界科幻创作历史的一个组成部分,中国的科幻批评也自然而然地必须在世界科幻批评的版图上占据相应的位置。在这个意义上,本文所梳理的这三种本土科幻批评流派虽然聚集于“边缘”的中国经验,但也具有全球普适性。科普批评关注科学以及更为抽象和广博的学理,与当下的科学教育、人工智能等议题切实相关,并且这一批评范式也更能从跨学科的研究角度出发,结合计算机科学、心理学等自然科学前沿性的研究,这一批评范式事实上为新的科学范式的变革提供了话语与资源。科幻现实主义批评让科幻文学的关注点回归社会,甚至回归到人类跟现实或自然之间的关系这一主题,这种批评范式不但成功地将科幻文学跟主流文学共同置于相同的空间和批评手段,也让我们更多认知了科幻自身确实具有非主流性或独特性,涵盖了主流文学所不能包容的许多议题。“后革命”批评既展现了国际认可的科幻是“变化的文学”的观念,抓住了革命这一变化的典型方式,又强调关注本土文化的政治经验,这一批评范式为国际学术界反思现代性、寻找一种不同于西方的“另类现代性”(alternative modernity)提供了新的视角。因此,我们认为,从中国本土科幻文学的发展历程中提取有效的经验,不但是研究中国科幻文学的必要路径,也是建构具有世界意义的文学批评理论的合理方式。

吴岩 李锦华

南方科技大学人文科学中心

南方科技大学人文科学中心、香港

理工大学中国历史及文化学系

518055

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2025年第12期)

注 释

[1]陈楸帆:《中国赛博朋克:从写作实践到现实建构》,《我们能否改变潮水的方向》,深圳出版社2024年版,第106~118页。

[2]详见吴岩《中国科幻未来主义:时代表现、类型与特征》,《中国文学批评》2022年第3期;《蓝图未来主义科幻小说:滥觞、发展和性质》,《中国比较文学》2023年第4期;《运演未来主义科幻小说及其与神话和科学的关系》,《孔学堂》2022年第4期;《体验未来主义科幻小说:类型和手法》,《新疆艺术》2024年第4期。

[3]王冶秋:《民元前的鲁迅先生》,峨嵋出版社1947年版,第78页。

[4]王士菁:《鲁迅传》,新知书店1949年版,第45页。

[5]杨宪益:《儒勒·凡尔纳的科学幻想小说》,《世界文学》1959年5月号。

[6]包括公盾《科学文艺史上永不凋谢的鲜花:读鲁迅编译的儒勒·凡尔纳的两本科学幻想小说》,第2~7页;萧建亨《谈谈我国科学幻想小说的发展——兼论我国科幻小说的一些争论》,第15~16页;公盾《优秀的科学文艺遗产永放光彩——为儒勒·凡尔纳的科学幻想小说恢复名誉》,第296~307页;徐知免《凡尔纳和他的著作(年谱)》,第308~321页。载黄伊主编《论科学幻想小说》,科学普及出版社1981年版。

[7]包括马识途《祝科学与文艺的结合——代发刊词》,第65~66页;郑文光《科学文艺杂谈》,第92页,载黄伊主编《作家论科学文艺》(第一辑),江苏科学技术出版社1980年版。

[8]郑公盾:《科学文艺史上永不凋谢的鲜花:读鲁迅编译的儒勒·凡尔纳的两本科学幻想小说》,载黄伊主编《论科学幻想小说》,第2~7页。

[9]公盾:《为少年儿童写出更多优秀的科普读物》,《出版工作》1978年第18期,第56~59页。

[10]公盾:《为儒勒·凡尔纳的科学幻想小说恢复名誉》,《出版工作》1979年第3期,第34~37页。

[11]公盾:《让科学幻想更高地展翅飞翔吧(代发刊词)——祝〈科幻世界〉——科学幻想作品选刊的诞生》,《科幻世界》第1期,科学普及出版社1982年版,第1~7页。

[12]郑公盾:《中国科学文艺史话》,知识产权出版社2014年版,第3~14页。

[13]卞毓麟:《中国科普创作的百年时间线》,《科学》2023年第4期 。

[14][15]章道义、陶世龙、郭正谊主编:《科普创作概论》,北京大学出版社1983年版,第174、157页。

[16]《中国青年报》《长知识》副刊编辑室:《科普小议》,科学普及出版社1981年版。

[17]蔡景峰:《多给孩子们写些好的科学故事——兼评一些科学幻想作品》,《科普创作》1980年第1期。

[18]生平:《阿西莫夫的三定律何罪之有?》,《科普创作》1982年第1期。

[19]饶忠华、赵之、珠葆琛:《和阿西莫夫谈科幻》,《科幻海洋》(第三辑),海洋出版社1981年版,第2~8页。

[20]鲁迅:《人之历史——德国黑格尔氏种族发生学之一元研究诠解》,《鲁迅全集》第1卷,人民文学出版社2005年版,第9页。

[21]正文光:《科学和民主的赞歌》,《读书》1979年第1期。

[22]童恩正:《谈谈我对科学文艺的认识》,《人民文学》1979年第6期。

[23]鲁兵:《灵魂出窍的文学》,《中国青年报》1979年8月14日,第4版。

[24]郑文光:《在文学创作座谈会上关于科幻小说的发言》,中国科普作协科学文艺委员会编:《科幻小说创作参考资料》(第4期),1982年5月版(内部印行),第5~7页。

[25]姜振宇:《贡献与误区:郑文光与“科幻现实主义”》,《中国现代文学研究丛刊》2017 年第 8 期。

[26][27]韩松:《想象力宣言》,四川人民出版社 2000年版,第382、127页。

[28]陈楸帆:《以科幻创作为镜:返照、预见与超越》,《上海文化》2023年第6期 。

[29]陈楸帆:《对科幻现实主义的再思考》,吴岩、姜振宇主编:《中国科幻文论精选》,北京大学出版社2021年版,第 266~269页。

[30]Seo-Young Chu, Do Metaphors Dream of Literal Sleep? A Science-Fictional Theory of Representation, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010, pp. 3-8.

[31]吴岩主编:《中国科幻研究》,湖北科学技术出版社2016年版。

[32]付昌义:《对“科幻现实主义”的再思考·导读》,吴岩、姜振宇主编:《中国科幻文论精选》,第271页。

[33]刘希:《社会学的想象力:当代中国科幻的一种读法》,《信睿周报》第14辑第81期,中信出版社2022年版。

[34]李广益:《非洲、第三世界、全球南方: 再论“科幻现实主义”的可能面向》,《文艺理论研究》2023年第5期。

[35]王瑶:《在“科学主义”与“现实主义”之外》,吴岩主编:《中国科幻研究》,第201~204页。

[36]“后革命”这一术语源自阿里夫·德里克,具有“之后”(after)与“反对”(anti)双重意涵。在用于分析中国自“后革命”时代以来科幻文学与文化政治实践关系时,形成所谓“后革命”批评。其历史分期与汪晖提出的“短二十世纪”概念相呼应——不同于霍布斯鲍姆以1914—1991年为界的“极端的年代”,汪晖在《短二十世纪:中国革命与政治的逻辑》中将中国“短二十世纪”划定为1911—1976年,视“文革”结束为革命的终结与“后革命”的开端,二者构成“连续中的断裂”。科幻文学的“后革命”批评更贴近戴锦华在演讲《后革命的幽灵》中提出的“后革命的幽灵”视角。她强调“后革命”之“后”对应post而非after,意味着它并非单纯时间上的“革命之后”,而是指向革命虽已远去却仍以历史、记忆与想象等形式滞留现实,并在持续被幽灵化、债务化的过程中扭曲显现的时代状况。改革开放后,革命能指在市场经济中被消解与挪用,而革命遗产的代码仍不断再生产。正因如此,“后革命”视角成为理解中国历史与现实之间复杂关系的重要路径。

[37]王瑶:《百年科幻“中国梦”——从梁启超到韩松》,载李婷主编《离线·科幻》,广西师范大学出版社2015年版,第104~105页。

[38]阿里·德里克:《后革命氛围》,王宁等译,中国社会科学出版社1999年版,第2~10页。

[39]王瑶:《全球化时代的民族寓言——当代中国科幻中的文化政治》,《中国比较文学》2015 年第3期。

[40]王瑶:《火星上没有琉璃瓦吗——当代中国科幻与“民族化”议题》,《探索与争鸣》2016年第9期。

[41]王瑶:《铁笼、破壁与希望的维度——试论刘慈欣科幻创作中的“惊奇感美学”》,《现代中文学刊》2016年第5期。

[42][45]王瑶:《从“小太阳”到“中国太阳”——当代中国科幻中的乌托邦时空体》,《中国现代文学研究丛刊》2017年第4期。

[43]戴锦华:《“刘慈欣科幻小说与当代中国的文化状况”会议闭幕词》,石晓岩主编:《刘慈欣科幻小说与当代中国的文化状况》,社会科学文献出版社2018年版,第252~257页。

[44]张泰旗、李广益:《“现代化”的憧憬与焦虑:“黄金时代”中国科幻想象的展开》,《文艺理论与批评》2018年第6期。

[46]李广益:《忘忧之人》,《读书》2021年第2期。

[47]王瑶:《全球化时代的民族寓言——当代中国科幻中的文化政治》,《中国比较文学》2015 年第3期。

[48][49]王瑶:《从“小太阳”到“中国太阳”——当代中国科幻中的乌托邦时空体》,《中国现代文学研究丛刊》2017年第4期。

[50]王瑶:《“美丽新世界”还是“大同世界”?——当代中国科幻小说中的数码革命》,《跨文化对话》第36辑,商务印书馆2016年版,第145~148页。

[51]张泰旗、李广益:《“现代化”的憧憬与焦虑:“黄金时代”中国科幻想象的展开》,《文艺理论与批评》2018年第6期。

[52]汪晖:《20世纪、全球南方与中国的历史位置》,三大洲社会研究所,https://thetricontinental.org/dossier-the-twentieth-century-the-global-south-and-chinas-historical-position/。

[53]王宁:《文化身份与中国文学批评话语的建构》,《甘肃社会科学》2002年第1期。

|