|

赵海虹《宝贝宝贝我爱你》

内容提要

中国当代科幻文学以其独特的想象力和前瞻性,深刻介入并重构了关于生育问题的叙事与思考。本文以《宝贝宝贝我爱你》《这一刻我们是快乐的》《2127年的母系氏族》《永生之后》四部新世纪科幻小说为核心文本,在科技人文的交叉视角中,系统考察了生育责任、生育替代、单性生育、生育选择等前沿议题。这些作品不仅折射出技术演进下个体、家庭与社群的情感与伦理困境,更在宏观层面上回应了人口变迁所引发的文明存续之忧。科幻文学以思想实验的形式,揭示生育既是人口再生产的技治问题,更关涉生命尊严、性别平等、代际正义与文明愿景。面对低生育与老龄化的时代挑战,迈向伟大复兴的中华民族,必须以开阔的胸襟驾驭生命科技,建设既尊重个体选择又承载群体希望的生育文化,方能在生命长歌的纷乱、新声渐起的变奏中保持定力,迎来真正的生生不息。

关 键 词

科幻文学 人口 生育 辅助生殖 生命政治

引言:人口、生育与文学想象

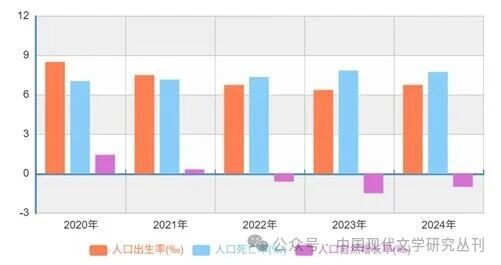

2025年1月17日,国家统计局发布最新数据。2024年末,全国人口140828万人,比上年末减少139万人,连续三年负增长。其中,出生人口954万人,较上年有所增长,但由于生育率长期走低、生育堆积效应逐渐消失、育龄妇女规模持续下滑等因素,出生人口下降趋势依然显著。[1]《中国2025—2100年人口预测与政策建议》直言中国正面临“超低生育的挑战”:“出生人数的急剧下降将导致人口年龄结构失衡和劳动人口萎缩,加剧人口老龄化,并引发劳动力人口减少与失衡。人口下降将减少一个国家的生产、消费能力及整个经济的动能。”[2]少子化、老龄化、不婚化三大趋势叠加向前,引发全社会对人口问题的高度关注,国家政策亦予以积极回应。党的二十大报告提出“优化人口发展战略,建立生育支持政策体系,降低生育、养育、教育成本”,国务院出台若干措施,推动建设生育友好型社会,促进人口高质量发展。三孩政策、普惠托育、生育补贴……人口和生育的保卫战已经打响,鼓励生育渐成社会主旋律。

2020-2024人口出生率、死亡率和自然增长率

世情有变,文学何为?在“重返现实”的今天,当代文学如何见证乃至介入“新生育时代”?20世纪以来中国文学当中为数众多的生育书写,如女性在生育中的痛苦、欣悦和困窘,家族/家庭与个体、两性之间在生育上的张力乃至冲突,国家生育政策与民众生育诉求的落差及其艰难弥合或由此造成的创伤纠葛,为我们基于现代社会语境,尤其是从个体自由和生命尊严的角度出发把握生育问题,提供了丰厚的精神资源。[3]但无论是以萧红、苏青为代表的女性生育叙事,还是莫言的计划生育小说,都少有将生育上升为宏大主题的思考。[4]这与作家的个性气质、知识背景和思想视野,以及有争议的“基本国策”造成的写作难度有关;[5]而在更为根本的层面上,浸润、主导新文化运动以来生育叙事的个人主义价值理想,成就了同时也束缚着文学家在生育这个关键议题上的思辨和创造。[6]在中国人口形势的“百年未有之变局”中,文学的再出发需要不同过往的视角和观念。

在这方面,科幻文学的文类特质使之别开生面、富有启发。早在晚清,《新野叟曝言》即积极设想如何借“格致之功”摆脱“过庶之患”,《女娲石》放言摒弃情欲与交合的人工授精技术,《电世界》更以“世界人类,增添得这样的快”驱动小说主人公一步步节制生育、殖民海底、探索宇宙。其后的科幻作家亦时有生育想象,尤其擅长联动人口问题的推演。作为一个对变化高度敏感的文类,科幻文学既长于在进化论、人口学、优生法的时代思潮中展望族群的未来命运,又善于感知、描述和前瞻科技发展对生育行为、过程和主体的影响,从而成为一头连接“人”的生命经验和生存体验,一头关联“人类”的种族繁衍和文明传承的社会观照。本文以《宝贝宝贝我爱你》《这一刻我们是快乐的》《2127年的母系氏族》《永生之后》四部科幻小说为核心,旁及若干相关文本,尝试借由科技人文的视野释放中国当代科幻文学的生育想象中的认知和实践能量。

一 《宝贝宝贝我爱你》:“监视经济”的双胞胎

赵海虹的《宝贝宝贝我爱你》(2002,以下简称《宝贝》)写于21世纪初,至今仍是一部深具时代感的作品。[7]作者在写这部小说时尚未生育,但对于夫妻在生育和抚养孩子过程中的曲折心理有非常精彩的呈现,并很好地驾驭了男性视角,多有讽刺而不失温情。故事的主人公小胡在一家游戏开发公司工作,老板让他设计一个“养宝宝”的全息游戏,一方面许诺奖金、升职及技术干股,另一方面提醒他没有真实经验就做不好这个游戏。小胡本来是丁克族,但在丰厚利益的诱惑下,想方设法蛊惑妻子蓝子生了一个女儿贝贝。女儿出生之后,小胡不断将养育她的经验应用于游戏设计。在妻子辛苦照料女儿的时候,他把自己关在全息电脑房里设计游戏中的“宝宝”。

这样的行为造成了“各怀其胎”的家庭奇观。生育会给女人带来成就感,而男人与这样的成就感往往是隔膜的。小胡的成就感来自“数码造人”:他要让这个孩子像现实中的婴儿一样慢慢长大,拥有与真正婴儿一样的外表、触感和气味;这就像他在“生”孩子,在创造一个活生生的婴儿,同时成为父亲和母亲。于是,女人十月怀胎,男人也在电脑里面“怀胎”。由于小胡不断将婴儿出生前后的真实数据转化为游戏中的生动细节,产品开发非常成功,游戏大卖,老板给他发了大笔奖金。他知道自己怀的到底是个“鬼胎”,想方设法隐瞒虚拟婴儿的存在,但纸包不住火,妻子终于发现了这个秘密,意识到自己和孩子都沦为丈夫的“工具人”,愤而携女出走。

《宝贝》反映了三个层面的问题,其中每一个层面都与当代中国生育危机息息相关。第一个问题是无法置信的生育承诺。生育经济学家指出,家庭内的不可置信承诺是低生育率的重要原因。“一方面,子女难以对父母做出可置信承诺,父母育儿成本得不到足额回报,致使父母不愿多生,即代际间承诺难题。另一方面,男性难以对女性做出可置信承诺,女性过多承担育儿成本,致使女性不愿生育,即父母间承诺难题。”[8]可以推断,《宝贝》中的城市中产阶级夫妇小胡和蓝子之所以起初“共同约定不要孩子”,一方面是因为,在不断健全的社会保障制度下,没有“养儿防老”的期许;另一方面则是虑及,在女性承担主要育儿责任的传统社会规范和家庭分工下,母亲要付出更多的身心和时间成本,而婚姻并不能保证这种负累得到有效分担和补偿。小胡和朋友精心设计,以天伦之心诱使蓝子改变心意、怀孕生女,但蓝子很快就感到了懊悔:

“你这是算什么?成天躲着我,一钻进你的电脑房就舍不得出来了!”蓝子一边说话一边发抖,“我告诉你,姓胡的,我怀的孩子不是我一个人的!”

……

“我想是我错了,”蓝子说,“你还没有准备好做一个父亲,而我只顾自己的感受,就冲动地做了母亲。”[9]

在小胡感到良心有愧的时候,他是这样自我排解的:“我是一个庸俗的男人,要为生计和前程着想,如此而已。”[10]他半心半意对待亲生女儿,倾尽全力造就电子宝宝,后者为他也为小家庭带来了丰厚收入。然而,女性所需要的补偿,远非经济收入所能涵盖。怀孕时缺少陪伴,生育后未获温言,辛苦带娃时丈夫遁形……这都造成了对于现代女性而言过重的育儿负担。她们越是具备良好的教育水平和工作能力,越是有志于在社会舞台实现自我价值,越不愿在这样的重担下挣扎,从而倾向于否决生育行为,社会生育率随之每况愈下。

第二个问题是文明内向与个体疏离。在小说中,夫妻早就三天两头吵架,原因是小胡“赖在公司的全息网景房里迟迟不归”。后来家里有了公司资助的全息电脑,小胡同样把自己关在电脑房里自得其乐。不难想见,如果不是忙于开发“养宝宝”游戏,他大概率也会沉浸在别的什么游戏中,寻求虚拟世界的感官刺激。从前,无论是操持家务还是休闲娱乐,夫妻都不乏面对面的交流沟通,但如今互联网尤其是移动互联网对家庭生活越来越深刻地渗透,不断造就疏离的个体和内向的文明。共处一室却各自沉迷于网络世界的情况与日俱增,以致两口子同桌吃饭也因为全程各看各的手机而说不上几句话。这不利于亲密关系的维持,进而会妨碍生育。“因为要共同抚育儿女,两性间需要有能持久的感情关联”[11]。在核心家庭掌握生育自主权的时代,倘若预见的是冷漠、疏远、任性,而不是情投意合、共同进退,则正如赵海虹的另一篇作品《我们结婚吧》所推演,不但生育不会发生,甚至婚姻家庭本身都难以成立。进而言之,若是本来就因为工作压力和生活方式低落的儿女念想,还能通过数字消费得到替代性满足,“趋苦避乐”的人势必进一步减少。“养宝宝”游戏刻意降低难度、凸显欢乐,旨在“让没有孩子但又想拥有亲子之乐的人体会到养孩子的乐趣”[12],隐然成为一个低生育社会自我麻醉的症候。

第三个问题是市场法则对家庭空间的侵蚀,这也是《宝贝》最为触目惊心和发人深省之处。作为社会再生产的基本场所之一,家庭本应与生产场所有所区隔,但在公司为小胡家里配置全息电脑这一生产设备之后,工作和生活的边界便被彻底打破了。携程联合创始人、董事局主席梁建章近年来积极呼吁推行居家或混合办公,认为这有助于提高生育率,并得到了国家政策的呼应。[13]然而,中外研究证明,居家办公有节省通勤时间、兼顾家庭需求、便利职业女性等诸多好处,却给企业或组织带来了沟通不畅、团队涣散、员工懈怠等若干问题。在个体层面,虽然免于路途劳顿,日程更为灵活,但随时待命的状态以及工作/非工作界限的模糊往往导致更长的工作时间和更大的工作量,反而更为疲惫。[14]再者,由于传统的性别分工,同样是居家办公,女性往往会承担更多的家务和儿童照护,男性则仍然将工作放在首位。[15]《宝贝》中的小胡正是以居家办公为由逃避育儿责任的:“后来我索性就搬到网景房里去过夜,也正好可以加班赶制新游戏的程序。网景房隔音效果好,外头哭成什么样也听不见。”[16]对于不少人来说,侵入家庭的工作是工作与生活失衡、家庭关系变质的重要原因,进而导致生育受挫。

倘若这种侵入并非单纯的“挤占”,而是无所不在的“渗透”,情况又会是怎样的?沿此设问,赵海虹的细腻想象彰显了科幻文类的预见性。当本应是爱情结晶的孩子作为“生产资料”诞生,家庭陷入深刻的异化。小胡说服自己接下游戏开发任务后,便兢兢业业地盘算如何把生活经验转化为游戏设计。于是,小女孩访客摇摇摆摆的步态,女儿贝贝娇嫩脸颊的触感,微笑、哭闹、吐奶、吃手……都会引发小胡写程序的冲动。他对女儿观察入微,实际上是在隐秘地汇集可量化的指标和不可量化的感受,进而有选择地移植到游戏中。开发者和玩家心态的叠合,使他对真实的孩子缺乏耐心,调试虚拟婴儿时却不厌其烦。由此,小胡不仅诠释了何为“天命打工人”,还成为监视资本主义的人格预言。[17]在妻女无知无觉中,小胡监控、保存她们的个性化行为,为商业上野心勃勃的“养宝宝”游戏提供数据基石,这正是晚近科技巨头通过网络交互和传感器收集海量个人数据并据此牟利的先声。

监视资本主义

蓝子本可使用机械子宫代孕,却毅然选择了影响体形和工作的自然生育,这体现了高度重视亲子血肉关联的母性意识。为了“建功立业”而当爸爸的小胡则在掩藏真实意图之余,陷入自我质疑:“如果蓝子生孩子是因为她想要,那么我呢?我是发自内心地想要一个孩子,还是仅仅把他当成工作需要的一个仿制样本?”[18]不知情的蓝子和贝贝卷入生产,沦为成日从事“情感劳动”[19]而不取分文的女工和童工,始作俑者却把这样的剥削视为恩赐:“我老板经常自夸说是他让我拥有了这样的家庭。”[20]事实上,这个以信息不对称为前提建立的三口之家并不像表面看起来那么幸福,最终走向了富有“五四”气息的结局:蓝子拒绝成为技术封建主义的笼中雀,做出了和娜拉一样的选择;小胡的忏悔和自辩则有如涓生,时而强词夺理,时而自怨自艾。他对女儿并非没有关爱,但又陷溺“事业”而无力自拔。对于这样的困境,作者一定程度上予以理解和同情,并将个体幡然醒悟、冲决网罗的希望寄托于发自内心的本真情感。蓝子出走三年后,小胡偶遇母女,对女儿的舐犊之情瞬间爆发,尽管他知道一切已经无法挽回:

我一生中都没有感受过如此动人的温暖,生命的温暖,因为在那之前的一瞬间,我才真正发自内心地想要一个孩子。[21]

二 《这一刻我们是快乐的》:“后婴儿”挑战生殖伦理

《宝贝宝贝我爱你》是一篇内涵丰富、耐人寻味的作品,不过赵海虹的灵感源于个体生活经验,为文时或未寄托遥深,其见微知著的直觉是在二十年来的社会发展中逐渐得到印证的。相比之下,《这一刻我们是快乐的》(2019,以下简称《这一刻》)的创作雄心可谓跃然纸上。在小说中,陈楸帆运用“伪纪录片”的形式、多视角叙述、遍及世界的人物和场景设定,探讨全球化时代科技如何改变人类生育,以及这样的改变对个体乃至整个人类社会的影响。[22]《这一刻》的开阔视野,以及善捕捉、重呈现而轻判断的“纪录文体”,为我们瞻望和思考即将甚至已经到来的后人类时代提供了丰富的思想素材。

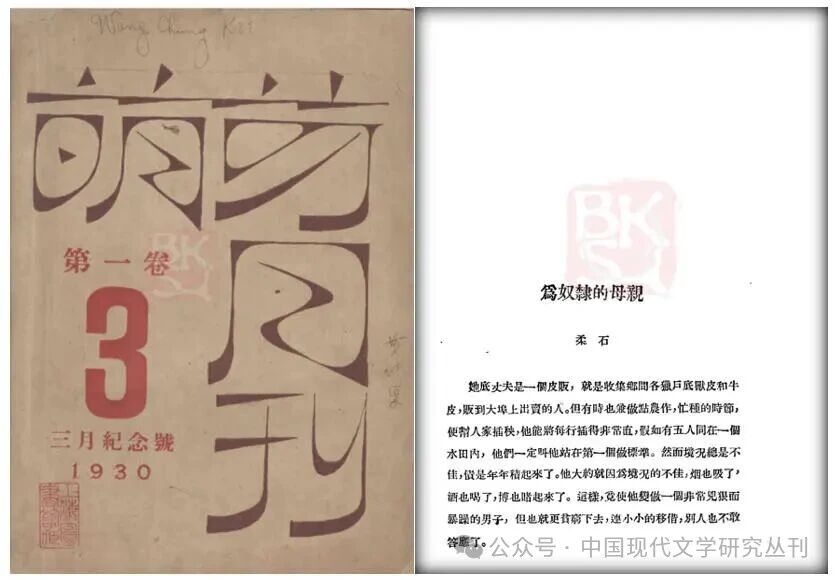

作为“科幻现实主义”的代表性作家,陈楸帆以跨国代孕产业的现实写照开篇。中国企业家吴英冕因事业压力选择代孕,她精心挑选代母并严格规范合同,以确保孩子完全属于自己;印度代孕妈妈Neha为生计多次代孕,尽管深知孩子一去不返,仍对腹中生命产生深厚情感。这令人想起中国历史上悠久的“典妻”婚俗,以及古今文学对这一现象的叙写。[23]以《为奴隶的母亲》为代表的现代典妻题材小说,或聚焦被典女性的身心创伤,或侧重贫贱夫妻的哀苦无告,或着力揭露民生凋敝、批判阶级压迫,对挣扎于“封建陋俗”中的底层人民抱以深切同情。[24]新中国成立后,国家颁布了《中华人民共和国婚姻法》,实行一夫一妻制,提倡妇女解放、男女平等、婚姻自由,禁止买卖婚姻,典妻随之淡出历史。但是,内在于典妻风俗的“借腹怀胎,传宗接代”这一诉求,却并未就此消失,而是随着科技的发展造就了新的人际关系和伦理问题。1985年,四川作家万焕奎在《科学文艺》发表了一篇科幻小说,题为《代人怀孕的姑娘》。小说中,年轻女子任娴为了报答表姐高慧的抚养之恩,毅然在自己的子宫中植入大龄表姐的胚胎,代为妊娠。在各种非议中,她承受住巨大的身心压力,最终迎来了中国历史上第一个IVF(体外受精)婴儿。对于“典妻”和“代孕”的形似,作者心知肚明,但他借任娴之口表示,后者出于高尚的志愿:

柔石先生曾写过一篇小说叫《为奴隶的母亲》,说的是一个贫苦农民为生活所迫,将自己的妻出租给地主生儿育女的故事,我们都曾为其凄惨而落泪。然而,时代不同了,我和作品里的女主人公没有丝毫的共通点。或许有些人认为我是为了报恩而在作着自我牺牲,如果硬要这么牵强的话,那么,我以为这种牺牲是崇高的,美丽的,值得我追求。[25]

柔石《为奴隶的母亲》

在万焕奎笔下,任娴的行为是亲人之间的守望相助,既非压迫导致,又与金钱无涉,所要挑战的只是世俗观念,因此,当事人凛然而倔强。然而,任娴代孕一事传开后,既有“摩登少奶奶”登门拜访,希望雇请她出租子宫,还“启发”了秘密开展、收费昂贵的胎儿移植手术,这不仅在任娴的圣洁光辉中投下一片阴影,更使《代人怀孕的姑娘》成为越发整全的时代预演——小说问世一年后,世界上第一个完全代孕婴儿吉尔·鲁德尼茨基出生;二十四年后,莫言长篇小说《蛙》中,公司化运作的代孕让主人公老来得子,代母陈眉痛苦而疯狂;四十年后,65个国家允许某种形式的代孕,这一方面使任娴式的利他代孕成为广受认可的义举,另一方面也造就了以商业代孕为主、规模高达近200亿美元并还在快速攀升的全球代孕产业。[26]

《这一刻》正是写于代孕已经蔓延全球、在不同社会的土壤上长出无数或苦涩或甜美的果实这样一个时刻。面对聚讼纷纭,陈楸帆审慎地通过人物设置寻求新的角度和深度。和高慧一样,吴英冕是事业有成、“错过了好时候”而又念念不忘为人之母的职业女性,但她同时还是商务精英,惯于商业逻辑。在高度发达的国际代孕市场上,吴英冕像招聘员工一样浏览众多代母的简历、为自己的胚胎挑选宿主,而Neha每生一个孩子都能拿到相当于丈夫好几年收入的酬劳,全家住进了新房子,孩子也上了好学校。一方迎来后嗣、另一方改善生活,自然人性、科学规律和市场理性似乎完美契合:“我们都是女人,只是在这份契约中身处的位置不同。科学把自然繁衍变成一项工程,那我们就应该遵守规矩,每个人扮演好自己的角色。”[27]然而,吴英冕担心的抚养权归属、代母反悔风险、孩子出身困扰,Neha因怀多胞胎几乎丧命的余悸、对某些客户“存男杀女”的不满和一次又一次骨肉分离的痛苦,不断警示代孕这个跨国灰色地带的混乱、风险乃至黑暗,促使我们沿着Neha下意识的质疑,思考包含而又不局限于父权制的“文明社会的规矩”[28]。“契约”可以规定代母的社会学定位以及法律上的权利义务,却无法回避她们是孕育和分娩孩子的生物学母亲这一事实;因此,代母永远不会是简简单单的服务提供者,她们与自己所生孩子及其遗传学父母的纠葛将成为长久的社会现象和人文议题。从人口经济、生育权等角度主张代孕合法化,固然言之有据,但代孕者所遭受的剥削压榨以及身心健康和人格尊严的损害,社会伦理与法律关系因代孕而发生的混乱,也是不争的事实,并通过小说人物得到了生动呈现。[29]

印度代孕母亲

自古以来,生育便和伦理密切相关。在辅助生殖技术日新月异的今天,众多前所未有的生育方式成为可能,伦理问题随之陡增。与之相应,进入真正的想象空间后,《这一刻》的笔触开始奔放。多媒体艺术家大野敬二立志做一件“本世纪以来最伟大的事情”:以男性身份,尽可能接近自然状态,完整经历从怀孕到分娩的全过程,生下一个孩子。[30]为此,他甘冒极大风险,接受一系列的手术和激素治疗,在自己的体内进行腹腔妊娠。文学中的男性生育题材源远流长,但无论是神话时代的观念隐喻,还是笔记小说中的奇闻逸事,抑或是晚近蔚为大观的网络文学中的女尊男育、男男生子和ABO[31],对于实现男性生育的技术路径都少有细致推演。如果说,主要由女性创作和阅读的“网络文学中蓬勃生长的男性生育文学,更多地反映了众多女性在生育观念上的追求和理想,以及在男女生理性别和社会性别上实现最终的全面的平等的希望”[32],《这一刻》表达了男性借由技术获得生育具身经验,并在此基础上共情女性、平等尊重的主张:“我们讨论所谓的平权几十年了,但除非从身体上去感受另一种性别,才谈得上真正的认同。”[33]

同一时期的科幻小说《“海马爸爸”的日记》中,丈夫通过高科技模拟装置完整体验包含孕吐、感官混乱、羊膜穿刺、剖腹产等孕期挑战的生育过程后,理解了妻子的痛苦和幸福。[34]不同于这个轻松幽默的故事,也不同于《袋鼠男人》《魔鬼二世》《代孕爸爸》等一众将男性生育作为喜剧噱头的影视作品,《这一刻》让大野敬二经历了远超普通孕妇的危险乃至残酷。他一方面“有无数种可能中途死掉,并发心脏病、内出血、感染、栓塞、肠系膜破裂,应有尽有,更别提各种药物副作用和荷尔蒙紊乱导致的情绪波动”[35];另一方面要面对无数人的侧目和非议,最后在全世界直播观众的众目睽睽下,死于生产过程中的大出血。尽管他在生死关头牺牲了自己换取孩子活下去,多数人仍然反对甚至痛斥他的“作秀”。这样一个不名誉的悲剧结局,既重申了生育的艰险,又在召唤严肃的追问。大野敬二的体验、创作或献身,除了促进男性对孕育“感同身受”的积极意义,还牵涉着更加复杂的问题:如果男性生育有一天不再是需要赌上性命的行为艺术,而是技术上切实可行的选择,对于人类社会意味着什么?千百年来“男女构精,万物化生”的婚姻、家庭和两性关系,将会发生怎样的变化?世界性的低生育率问题能够因此得到缓解吗?女性权益是会因为男性在生育层面的理解和分担得以增进,还是由于丧失对文明延续关键环节的垄断而遭受损害?

与大野敬二相比,德国教授Hanna Kühn和叙利亚难民后裔Fatima Kühn这一对同性伴侣“要个孩子”的诉求表面上看并没有那么惊世骇俗。女性同性伴侣以“A卵B怀”[36]的方式,生育和双方不同程度“血脉相连”的孩子,这在现实中并不鲜见;小说往前走的“科幻一步”,只是通过基因编辑和辅助生殖技术成就无须雄性精子的“双雌生殖”,这也早已在实验室里成为现实,不过尚未应用于人类。[37]在“镜头”前,身为电影史教授和摄影师的Kühn“夫妇”显得知性、细腻甚至柔弱,言谈举止充满彼此的爱意,并因为执着寻求“爱情结晶”而饱受暴力冲击、死亡威胁、商务损失等社会排斥,由此陷入受迫害妄想和精神创伤。这似乎是典型的“恐同”故事,其中的“被侮辱和被损害者”将会得到多元文化主义的真切共情和坚定支持。

然而,《这一刻》在这对同性伴侣自我申张的同时,又不动声色地提示了硬币的另一面。文本中所有对Kühn“夫妇”行为的反对意见,或因其显而易见的保守立场(受访的老年男子认为女人和女人生小孩亵渎了自己的宗教信仰),或由于核心论据被颠覆(受访的年轻男子指出遗传多样性弱化最终将导致恶果,但“双雌生殖”可以避免),或纯属咒骂甚至恐袭,而陷入自我消解。但赞成一方也经不起严格审视。受访的中年女子试图用“自然界很多动物可以,那么人也可以”来论证,这显然是轻易取消了人类社会与动物世界的边界。更重要的是,Fatima对“第三方”“杂质”的拒斥,Hanna对“雄性技术”的质疑,都隐隐约约透露出对男性的憎厌。因此,当Hanna宣称“科技能够让我们成为想要成为的人”,解构这种自信的除了被她轻描淡写的“潜在的缺陷和遗传病”(可能被后代继承并进入整个人类的基因池),还有社会层面的必然隐忧:“女女生子”会鼓励“男人无用论”吗?科技让个体成为“想要成为的人”,与此同时,会不会动摇社会伦理,妨碍公共利益?

所有潜滋暗长、如影随形的困惑、忧虑乃至恐惧,在《这一刻》从城市转向丛林,从摇摇欲坠的伦理勉力约束着的现代社会转向丛林深处“无法无天”的激进组织的那一刻,终于如同火山般爆发。此前“出镜”的所有人物虽然都不免争议,但都承接着运镜者或多或少的同情,呈现为在系统和传统中挣扎求自由和解放的形象;到了中南半岛上的SHIVA Lab(调谐人类体外孵化加速器实验室),一切的描述都合乎“科学狂人”的刻板印象:热带雨林中的“失落宫殿”,神秘、诡异的宗教氛围,代号MOW45的组织联络人“怪异的金色眼睛”“半人半机械的头颅”……纪录片制作者乃至其背后小说作者的“失态”,源于SHIVA掀桌子式的技术大跃进。这个组织开发了可以使用的人造子宫。仅此一项便可缓解小说此前情节牵涉的诸多技术和伦理困境,抑或使之加剧;仅此一项便引起文中若干自我追问:“人造子宫会否导致女性地位下降?母子间基于妊娠的情感纽带是否依然存在?会否引起婚姻制度崩塌?让阶层更加固化?……”[38]但SHIVA走得更远。用人造子宫孵化胚胎,由遗传物质直接合成受精卵,SHIVA在伦理上全然不设限,声称其技术“能够让人类真正抛弃血缘、家庭、族群乃至意识形态的沉重包袱,作为整体踏入全新的纪元”[39]。MOW45口中的“新人类”遵循三大设定而生:

“没有父母,完全由算法决定基因组合”。

“被取消了低效的有性繁殖能力,个体可以自由选择性别,或者无性别”。

“不再承担着延续基因的使命,个体基因数据都会入库,参与制造后代”。

这显然不再是人类的“辅助生殖技术”,而是新人类或后人类的基本生殖方式。人类经由实验室的“湿婆”之名预示的“生殖与毁灭”“创造与破坏”进入了新世界,一个实践而又超越了从《理想国》到《大同书》的公养公育思想的美丽新世界。SHIVA拟制或戏仿了对其自身最严厉、最不出意外的批判(“毫无人性的邪恶组织,滥用技术挑战伦理底线,财阀政治的畸形产物”),但如果我们停留于这种坦然自污的陈词滥调,就会忽略SHIVA的宣言中更为重要的信息。正如气候变化这样的全球危机会导致前所未有的国策(如碳达峰)、激发前人未闻的民变(如生态恐怖主义),SHIVA的激进科技也是对“世界性生育崩溃”这一末日状况的回应。更进一步说,SHIVA所主张的拯救,并不是旧制度的存亡续绝,而是创造新社会的大革命:拒绝“从生理上制造区隔的极端教派”“设计完美婴儿的超人类主义者”以及企图通过“超强繁殖力”“弯道超车”的“特定政权或种族”,批判奴隶制度、器官工厂、社会歧视、种族纷争,强调“人类命运共同体”和“截然不同的个体”这“两端”,主张“每个人都是为自己而活,每个人都是为全人类而活”——这是呼应着实验室名称中的“加速器”、以“基因共产主义”为理想、否定民族国家行动主体意义的左翼加速主义,尽管与之匹配的政治—经济制度和意识形态尚付阙如。[40]

因此,并置于《这一刻》末尾的所有新生儿——Neha再次孕育的孩子、吴英冕借腹而得的亲子、大野敬二舍命生下的女儿、Kühn一家轻轻摇晃的宝宝以及在SHIVA Lab同时出生的49个新人类——都是以其诞生而催生后人类时代的“后婴儿”。当下的后人类研究过分偏重于人机融合的赛博格,甚至将其直接等同于哈拉维笔下的“控制论有机体”[41],但事实上,从辅助生殖技术到基因编辑技术的生物科技进展,更现实、更直接地改变着人类生存和绵续的方式,挑战着我们的生殖和社会伦理,在与日俱增的量变中酝酿着朝向后人类的“惊险的一跃”:“自然选择的法则开始被打破,而由智慧设计(intelligent design)法则取而代之。”[42]

三 《2127年的母系氏族》:单性生育与父权制的终结

2010年,今何在、潘海天牵头编写了两卷本的《2050年的母系氏族》《0000年的母系氏族》。封二赫然写着:“这是一批男性作家对女权主义社会的狂想曲。强调男作者对女性所有幻想的虚诞和狂欢。”著名科幻作家韩松在前言中肯定了这种超越“黄金时代”风格——“大批的男人动不动就开着尖硬无比的宇宙飞船,高傲地完成他们对异星虫族的征服,或者击败地球另一侧的帝国主义侵略”——的题材创新,但又敏锐地感受到字里行间的不安:“这或许并不是女权主义的兴起,却意味着男权主义以另一种方式的回归?如幻想小说中暗示的,是新的一场角力,相爱不如拔剑。而这或许是一种新的身份焦虑。”[43]在这部杂糅各种幻想文体的选集中,多数作品停留于浅表戏谑,但也有一部分具备编者追求的“寻求人文沉淀”“导致思维碰撞”的笔力。其中尤值探讨者,是王晋康所作《2127年的母系氏族》(以下简称《母系氏族》)。[44]《这一刻》中引而不发的性别冲突,在《母系氏族》中围绕生育彻底炸裂,造成了中国科幻文学中少有的、女性主导的恶托邦。

“母系氏族”系列

让我们回到《这一刻》中Fatima在接受心理辅导时讲述的“裂缝人”寓言:

裂缝人生活在海边,长得像人和海象的混合体,她们全靠单性繁殖,但偶尔也会生下一些长着管子的怪物。裂缝人会把这些怪物丢进开满红花的巨大裂缝中,没想到,巨婴叼走了怪物,他们在陆上活下来,由野兽抚养成喷射族……

……

喷射族和裂缝人视对方为怪物,互相对抗、谋杀、强奸。

为了繁衍后代,他们走在一起,又为了孩子,他们走向分裂。[45]

虽然其中不无悖谬,但Fatima的母亲经常给她讲的这个“远古寓言”显然是性别冲突的隐喻,其世代传承影射着两性之间漫长的合作与斗争,同时反映了近代以来女性意识的觉醒。而在《母系氏族》中,这种冲突“浮出历史地表”,发展为公开对抗。这部作品的蓝本《最后的爱情》(1999)涌现于克隆羊“多利”的诞生引发的克隆题材写作热潮之中,王晋康彼时已经敏锐地意识到克隆繁殖对雌性的依赖及其对两性关系的潜在影响,但故事结束于人与人工智能的矛盾,这个更大的危机淡化了性别冲突。及至《母系氏族》,生命科技的发展对性别问题的影响终于成为主题。小说始于一场不伦之恋:博士生田倩爱上了已有家室的导师戈雄。两人的解决办法是把田倩和戈雄的克隆胚胎植入田倩体内,让这一代人“没能结出果实的爱情”到下一代人去开花结果。世界上第一对无性繁殖的男女田倩A和戈雄A诞生了,且如父母所愿相爱结婚,其后田倩B和戈雄B、田倩C和戈雄C以同样的方式诞生、成长、结合。至此,代代相传的爱情似乎走到了尽头,因为人类社会已经由田倩和戈雄开创的生育方式而发生了彻底改变,成为女性主导的新社会。

这是一个怎样的社会呢?首先,它是父权或男权社会的某种翻版。女性是“母系社会中的高等种姓”,享受人口规模和社会地位上的优势。由于高“男”一等,也由于不需要男性也能生育(相反,男性使用克隆技术自我复制仍然需要卵子和子宫),女性甚至不乐意与男性结婚,社会上广为流行的是女性之间的同性婚姻,异性之爱日渐消亡。不仅如此,“雌性沙文主义”甚嚣尘上,“愤雌”横行无忌。她们的招牌打扮是“一色的锃亮光头,穿高领无袖黑色风衣,裸露的双臂上满是刺青,没有使用任何化妆品或首饰”,很容易唤起对激进暴力组织“光头党”的记忆。其次,它是通过叙事建立和巩固身份认同的“想象的共同体”。在小说中,“愤雌”反复播放一部宣传片,讲述母系社会的起源神话:“人类历史上,母系社会延续了十万年以上,而男权社会仅仅一万年。”“由于女性的母爱天性,那个社会一定非常温馨和平。后来,男性篡夺了权力,他们卑劣的天性便立即得以张扬。”片中浓墨重彩地展现了历史上男性对女性的诸多暴行:从割礼到缠足,再到贞洁锁,现代的高跟鞋、美容术,以至女性的暴露狂和恋物癖,都被归咎于“男人病态的审美情趣”。在“男权社会的罪恶”面前,女性观众同仇敌忾,男性观众羞愧难当。这一历史叙事建立的优越感,又得到了科学叙事的强化:女性和男性科学家反复确认,雌性是神设定的缺省配置,无性繁衍最为高效而可靠。

“颠倒乾坤”,中国科幻文学早已有之。《母系氏族》中女人为男性“高雅的色情表演”一掷千金,与晚清小说《新纪元》中国人在欧美的中国租界里享受治外法权,本质上都是“以彼之道,还彼之身”的“同态复仇”。这样的叙事想象性地实践了现实中求索不得的正义,却往往继承了压迫性的结构和制度。[46]如果说以压制女性的经济地位或性机能为物质基础的父权制是不义的,那么压制男性的经济地位(“在这个社会上,有钱的男人已经不多”)和繁衍机会(由于得不到卵子和子宫,“男性正从世界上飞快地消亡”),让男性像从前的女性一样自轻自贱、卑琐畏缩的“母权制”,实则重蹈覆辙。[47]不过,真正的母系氏族并非简单的女性统治男性,只是依母系来确认亲属和继承关系。母舅有接受姊妹虔敬、管教甥男甥女的权威,是母系社会中的男家长。[48]《母系氏族》和同一部文集的其他小说一样,实质上都是对“女权社会”的戏拟。在凤凰的《5555年的母系氏族》中,男性被驯养和奴役,女性也分为“半女”“标准女性”“中性”等社会阶层,其中“半女”对作为伴侣的“伴妻”或“孕妻”享受生杀予夺的家长权威。遍及全球的“母城”因缺乏适应力的闭锁式自我繁衍而遭遇进化危机。七月在《2438年的母系氏族》中描绘的木星城邦卡尔罗,则很像是《使女的故事》中的男权恶托邦基列国的镜像:男性屈服于“女性统治的暴政”,从小被教化为女性的奴仆,任由女性颐指气使、索求无度。当这些充满解构意味的想象停留于缺乏技术深度的现实反转,不免沦为类似“黄祸”的“女祸”,折射出韩松所批评的男权主义复归。相比之下,王晋康的阴郁故事拥有相对坚实的内核,从而超越男权维度,进入对高技术社会两性关系走势的沉思。

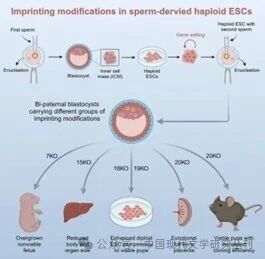

《母系氏族》中的戈雄C面对女性压制,选择迎难而上,从生育破局。他和少数同道顶着“愤雌”们的干扰破坏,艰难地研发人造卵子和人造子宫技术,希望借此帮助男性在繁衍后代方面摆脱对女性的依赖。一百年前,始作俑者跨越了伦理红线,如今的人类在这个方向上已经走得太远,无法回头,戈雄C想做的是改变技术所造成的不平等,把整个社会拉回到“中道”上来。就两性关系而论,他的工作无疑是在重新建立平衡,但从人类的长远发展来看,并未解决这条路线的根本问题。王晋康借小说人物之口指出:在进化视角下,有性繁殖明显优于无性繁殖,因为它容易造成后代的变异,因而更容易适应环境的变化。如果男性和女性分别通过无性繁殖开枝散叶,这固然使得两性可以分庭抗礼,甚至平等地老死不相往来,但整个人类种群却不免持续劣化乃至消亡。因此,当沉浸在成功喜悦中的戈雄C得知“噩耗”——生殖技术权威圣·玛丽亚正在研发让女性干细胞转化为精子的技术时,他别无选择,只能跟进,因为玛丽亚开创的是一条全新的“正道”:“既是纯雌性生殖,又是有性生殖;既有孤雌生殖的高效,又有两性生殖的适宜环境能力。”[49]如果不能对男性干细胞如法炮制,使之转化为卵子,技术的天平又会倾斜。最后,戈雄C陷入作者巧妙地布下的逻辑死局,穷途末路,自杀殉道:

女性性染色体是XX,这是“天然纯粹”的结构,即使使用玛丽亚的新技术,让两个女人实现本性别内的交配,所产生的受精卵仍是XX,即正常女性,不会出现什么悖误。而男性性染色体是XY,是“天然不纯”的结构,如果两个男人实现本性别内交配,按照排列组合规律,将会出现XX、XY和YY。前两种当然没关系,那就是正常的女性和男性。但第三种呢?你叫它什么性别?超纯男性?自然界从没有这种怪物——反过来说,就是神绝不允许有任何可以实现它的途径。[50]

富有戏剧性的是,来自科技前沿的讯息证实,“双父生育”并不会受制于“YY困境”。[51]科学研究超越科幻作家的想象力,于今多有,不足为奇;又或者,王晋康未必认为“男男交配”在生物学层面完全不可行,只是从叙事需要出发,以这一构想惨遭失败来成全一个悲剧英雄的形象,正如刘慈欣抛开他对球状闪电的想象中自己认为最接近真实的一种,而去演绎瑰丽雄奇的“宏原子”。[52]真正的问题在于,如果小说中的技术推想整体而言并非可以一笑了之的天方夜谭,而是正在被科学家大踏步实现,我们将会面对的究竟是怎样的未来?小说中的田倩C对此评论道:

先是单性克隆,再是双雌有性生殖,然后是双雄有性生殖。人类不想放弃有性生殖,但男人不再需要女人,女人也不再需要男人。也许十万年后,男人和女人会干脆分化为两个物种?……我觉得——别怪我说话难听,我觉得科学家们,尤其是早期的男性科学家们,都是些无事生非的家伙。世界走到今天这个样子,都是你们——他们——害的。搬起石头砸自己的脚。[53]

日本大阪大学林克彦团队通过编辑特定的基因,培育了“双雄”小鼠

这段沉重的感叹可以代表王晋康本人的看法,因为他在小说题记中提到现实世界的技术最新进展(把女性干细胞转化为男性精子)时,同样将取得突破的研究者称为“某些惯于无事生非的所谓的科学家们”。这或许是戏谑,或许是随口臧否,但一位资深科幻作家对于新技术的社会影响的直观,或许不容轻忽。1895年,威尔斯在《时间机器》中描绘了八十万年后的可怖情景:工人阶级和统治阶级分化为莫洛克和埃洛伊这两个物种,前者像野蛮人一样每天晚上出来捕食柔弱退化的后者。同样是预见于社会趋势的“物种分化”,威尔斯尚且放在遥远未来,而王晋康已经在现实中仿佛看到了作为“生殖隔离”前奏的、技术上逐渐支持的“生殖分离”。费孝通曾经如是展望:“人类总会有一天,不必用自然方法去怀孕和抚育胎儿,这终究是一件痛苦的事,人类有这责任去为妇女免除这痛苦,以人工的方法使生殖细胞结合,在机器里把胎儿养大。这时候,无疑的,我们现有的生育制度的形式会完全改观。”[54]我们离这样的时代已经不远,但当它真的到来,截然不同的并不仅仅是生育制度,举凡婚姻家庭、两性关系、伦理观念、人口形势、政治构架都将为之一新,而我们显然尚未做好准备。[55]

四 《永生之后》:何以生生不息

2020年,“圈外人”梁建章也提笔创作了自己的科幻处女作《永生之后》。这部小说虽然文学功底有限,却并非财富自由者的玩票。除了创业有成的精英企业家,梁建章的另一重身份是在国内外顶尖学术期刊上多有发表的著名人口经济学家,他创作《永生之后》与梁启超写《新中国未来记》、蔡元培作《新年梦》相似,都是借小说“专欲发表区区政见”,只是前者意不在政体政制,而是聚焦人口政策。早在2011年,梁建章便与李建新合著《中国人太多了吗?》(第二版更名为《中国人可以多生!》),引领了中国大陆对计划生育政策的正面批评;2021年,他又联合多位专家,成立育娲人口研究智库,持续发布《中国生育成本报告》等人口研究成果。十余年来,梁建章孜孜不倦地推动人口政策的调整:在携程,他为员工创造各种生育福利,打造“生育友好”的试验田;对政府,他撰写内参、出版著作、发表演讲,联合其他知名人士发起建议,积极建言献策;向公众,他除了著书立说,还演小品、录音频、说脱口秀、拍纪录片,不遗余力地宣传自己的积极人口思想,于是也就有了2023年上海首演、2024年全网上线的《永生之后》话剧版。由此可见,《永生之后》是一位颇具社会影响的学者型企业家思考和参与国策的系统工程的有机组成部分。在这个意义上,其得失不仅值得探讨,还需要结合中国人口形势快速变化及其社会应对的背景来分析。

沉浸式互动影音剧《永生之后》

为什么选择科幻文学?这首先是因为,梁建章的人口研究与科幻文学在思想实验方法的运用上高度契合。人口规模萎缩与结构失衡在中长期才会造成较为明显的后果,因而梁建章及其同道的很多工作,都是以对现今人口状况的量化和质性认知为基础的外推。这与科幻文学的思维方式和文类特性如出一辙。[56]其次,在积极游说决策者并取得成效的同时,梁建章显然意识到面向公众尤其是作为生育主体的青年群体进行有效传播的重要性。“一些评论认为,梁建章传播人口问题道理时,有着身份、认知和表达上的局限。……(他)是全球化精英的代表,无法完全共情复杂中国社会民众的困境;他的知识结构偏向理工科和经济学,但大众往往没有那么理性,喜欢听故事,而非数据、逻辑和道理;表达上,他有时说话太简单直接,易被曲解。”[57]与之相应,《永生之后》可谓梁建章尝试收敛“爹味”、探索超越“直男”的游说文学。[58]相应地,这部小说有两个主要的看点:第一,作者作为社会科学家,是否通过对人口问题所涉诸变量的提炼和设置,构造了一个有意义的思想实验?第二,小说作为文化创作,是否以柔性叙事而非刚性说理,在公共传播中发挥了启发思考乃至潜移默化的作用?

梁建章的故事在“强设定”基础上展开。随着生物医药技术的不断进步,人类终于发明了能够延缓身体衰老、大幅提升寿命到10000岁的“延生药”,并在2120年步入“长命纪元”。100年后,地球人口突破250亿人,资源枯竭问题引起普遍焦虑,控制着“延生药”的国际联合决策委员会遂出台“生替法”,规定全人类在“延生药”和生育权之间必须二选一:如果选择需要不断服用才能维系长生的“延生药”,就必须放弃生育;如果选择生儿育女,就会丧失获得“延生药”的资格,寿命缩短到“长命纪元”之前的水平。地球上大部分国家决定服从“生替法”,在境内实施严控生育的制度,形成“长生区”;只有7个国家抵制“生替法”,宁可回到人均“生年不满百”的时代,组成“生死区”。这两个区域从此走上了截然不同的发展道路。“长生区”几乎没有新生儿(除非其父母放弃长生),活力不足,厌恶风险,许多科技领域都停滞不前甚至倒退,外太空探索更是被彻底搁置;“生死区”则因恐惧死亡、珍惜时间,整个社会“只争朝夕”,欣欣向荣,代价是工作压力沉重,贫富差距明显。在国际竞争中,朝气蓬勃的“生死区”相对于“长生区”表现出越来越多的比较优势,这引起了后者的担忧甚至恐慌,于是操纵决策委员会出台了一系列打压“生死区”的措施。围绕“长生”和“生育”的理念和制度之争愈演愈烈。

至此,小说凸显了推进情节、制造张力的核心矛盾。由于“长生区”的威逼利诱(如开放移民配额,大力吸收“生死区”精英),“生死区”逐渐萎缩,最后仅剩下“尚实国”。该国脑科学家黛玛临危受命,肩负着影响“长生区”政策走向的任务,加入了决策委员会首席科学家杰德博士的研究团队。在小说中,“延生药”和“生替法”构成了生产力和生产关系的“宪制”,成为模拟人口极端情境——极致老龄化和少子化的基石,而黛玛和杰德这两个观念性人物的思想碰撞和情感纠葛,进一步引出对这种情境的预警和反思。其中对于生育的捍卫,大体可以归纳为三方面。首先是生存竞争中的优势:

在“生死区”,只要孩子还在不断降生,就意味着整个社会的发展会出现各种变数,任何领域都会因新鲜血液的注入而充满竞争,进而形成生机盎然的整体效果。在此过程中,或许社会和家庭都会付出不小的代价,甚至令人担心新生人口是否会占据太多的资源,但把时间拉长来看,一个正常新陈代谢的社会,必定会比人为压制生育意愿的社会更具竞争力。[59]

在这里,梁建章把生物学层面遗传变异的适应性优势,类推为社会学层面传承创新的竞争力优势。这既合于对年轻人创新能力的经验认知,又得到社会科学实证研究的支撑。[60]他认为,工业时代的技术创新是打破“马尔萨斯陷阱”的关键,而为了维持较高水平的创新,需要大量受过良好教育的年轻人。[61]第二层辩护立足代际正义。“如果我们的祖先只顾自己享受不考虑后代,哪来我们这些后代?我们又哪有资格讨论是否要后代的问题?”[62]反之,一项伟大事业,譬如愚公移山,虽然在一代人手中难竟全功,但“只要新生儿不断诞生,新生儿会有新的基因和新的创意,那么祖辈、父辈由于各种局限而无法实现的梦想,子孙就可能用意想不到的创新方式完成”[63]。在绵延至今的人类文明当中,承前启后是每一世代必须直面的伦理责任。最后,提出安全警告:

地球未来有可能面临不可预知的风险,诸如小行星撞击之类的意外,会严重威胁到地球文明。所以,即便现在每个人看似都很安全,可在更长的时间尺度里,整个人类的延续却并不安全。如果选择继续发展科技,移民太空,就可以把文明的鸡蛋放在更多的篮子里。分散的人口,可以减少人类作为一个整体被灭绝的风险,如果有更多的人移民太空,这样人类就可以有多个延续的种群,不至于因为地球的意外毁灭而彻底灭绝。[64]

从“向死而生”的生存竞争到“开枝散叶”的太空拓殖,梁建章显然深受《三体》和刘慈欣的启发,与之时时投契、不断对话。更准确地说,他着眼于生育,丰富了刘慈欣的不少思考和创意。例如,刘慈欣同样认为,基于可以想到的资源环境约束和难以预见的宇宙尺度灾难,人类必须走出地球摇篮,向太空进军,并对行星际和恒星际航行做了诸多技术推想。《永生之后》指出,探索太空需要源于繁衍的进取意识乃至牺牲精神。又如,刘慈欣批评道,人类陷入迅速发展的信息技术尤其是虚拟现实营造的“安乐窝”,科幻想象也“由克拉克的广阔和深远,变成赛博朋克的狭窄和内向”[65]。梁建章进而感叹,人类社会在发展到衣食无忧的阶段后,“时间延伸”(如延长寿命、虚拟世界、意识上传等)和“空间延伸”(如太空探索、地外殖民等)这两个发展方向或模式之间的冲突将成为基本矛盾,前者的优势使得“人类很可能在突破太空旅行之前,就会异化成一个因永生而内向的文明”[66]。他由此挑战广为人知的“黑暗森林”假说,提出了自己对费米佯谬的理解:“我的猜测是外星人可能在很多星球上存在,但最后都变成了内向的文明,也就是宅在了狭小的行星上,他们实现了永生,而代价却是沦为空间上的囚徒,所以始终没有被我们遇到。”[67]

携程集团董事局主席、人口经济学家梁建章

物竞天择、居安思危、继往开来,梁建章从生存底线和道德高义双管齐下的论述,在社会和族群的宏观视角下可谓义正辞严。对此,一个批评是他对于技术进步考虑不足:“永生药已经发明,但是人造子宫和社会抚养机制却还没有被发明出来,甚至连地外行星都没登陆上去。”[68]据实而论,相较于“延寿万年”这样的旷世发明,其他技术突破或制度改革尽管也会遇到阻碍,难度相对较小。当然,比较“软性”的社会科学思想试验,的确容易顾此失彼,而《永生之后》的有限篇幅也局限了对新社会的全景想象;真正的问题在于,梁建章的精英视角仍然在很大程度上遮蔽了生育这项社会事业中普通人的感受。在小说中,“尚实国”出台的鼓励生育政策,如大规模兴建幼托机构,向多子女家庭发放补贴,减免教育、医疗费用和税收,了无新意且一笔带过,针对个体的劝导重心放在了新生儿为生命带来的“情趣”和“光芒”。自有闻者为之动容,但即便梁建章自己也承认,总体而言,生育是对社会的贡献,个体收益则可能小于成本。[69]在科幻文类构造的“希望空间”中,如果更多地展望辅助生殖技术对孕育之苦的克服,鼓吹社会抚养机制对养育之难的化解,可能比陈说高义和哲思更有亲和力和说服力。与之相对,《永生之后》把梁建章的人口和生育思想中固有的长板表达得更为生动和雄辩,却没能在短板上有所增益、更加设身处地地理解和宽慰育龄群体的诉求,从而不可避免地遭遇嘲讽甚至抨击。[70]

如果跳出梁建章的思维路径和话语方式,我们会看到更为严峻的结构性问题。令刘慈欣感到遗憾的赛博朋克大流行,并非技术或审美误入歧途,而肇源于它作为全球化时代整体性的社会症候所表征的,持续进化、不断强大的新自由主义。[71]它使男欢女爱、结婚成家、生儿育女都成为生意和算计,使刘慈欣念念不忘的太空探索举步维艰,也使梁建章忧心忡忡的生育危机愈演愈烈。有许多因素造成当代中国生育率低迷,如家庭观念的变化、个体意识的发展等,但首当其冲的还是梁建章等诸多论者都意识到的“钱跟时间”。“每天两小时左右的通勤时间,无休止的加班与24h工作软件在线待命,医疗教育两座大山,攒钱买房遥遥无期……”[72]这是城市育龄群体普遍的困窘。各个社会领域尤其是教育的高度市场化,以及“996”(每日从早9点工作至晚9点、每周工作6天)所代表的、市场化逻辑主导或渗透的各种企事业单位对劳动者时间的侵占,严重压抑了青年人的生育意愿。少生或不生,既是经济层面反复计算后的理性选择,也会演化为群体性的“阶级无意识”,甚至沦为“时日曷丧?吾与汝偕亡”的悲情。看到问题的梁建章,在个人能够掌控的范围内,做出了值得赞赏的努力。携程的“3+2”(每周到岗上班3天,自由择地办公2天)混合办公制,为员工提供的生育补贴和子女陪护假,乃至陷入风波半途而废的“携程亲子园”,都为建设生育友好的企业文化做了有益的探索。他因应人工智能的发展,主张适当减少工作时间,让人们有更多的时间生育后代、从事创新或享受生活,这也是站在民众利益和社会可持续发展立场上的建言。然而,如果对“房间里的大象”始终视而不见,回避作为“一种无处不在的氛围”[73]的新自由主义对生育的压抑,甚至把外部性全部交给国家和社会承担,其结果很可能事倍功半,甚至缘木求鱼。梁建章主张的一系列生育福利,要么都由国家财政承担(如建设普惠托育机构、减免育儿家庭税收、报销辅助生殖费用等),要么对企业缺乏约束力(增加的法定节假日仍会被无休止的加班吞噬),绕开了享受“人口红利”多年的资本应当普遍承担的社会责任。因而,《永生之后》和刘慈欣的晚近作品《黄金原野》缺乏足够感召力的原因是类似的:两位作者各自主张全世界普遍致力于人类未来命运攸关的事业(繁衍生息和太空探索),却没有针对阻碍人们放眼长远的社会现实,展现真正具有建设性和吸引力的技术和制度想象,而仅仅是诉诸共同的但对挣扎着生活的人而言可能过于渺远的责任和情怀。[74]

Paul J.Crutzen 提出“人类世”概念

在近年来围绕“人类世”的论争中,有学者指出,“人类世”的概念和叙事将全人类在环境变化中发挥的作用等量齐观,从而掩藏了罪魁祸首。是资本主义及其与殖民主义、帝国主义相结合的扩张主导了全新地质时代的形成,而不是笼统的工业化或“人性”。[75]这与国际社会在应对全球气候变化时广泛认可的“共同但有区别的责任”这一原则是相通的。同样地,如果人口和太空是共同的未来,对个体的激励或动员也不能流连于社会/民族/国家/人类/文明等宏大话语,而必须在思想和行动中体现“共同而有差别的责任”,如此才能成就梁建章在《永生之后》末尾所期待的,与“新的基因,新的星球,新的技术”同样重要的“新的故事”。

结 语

中国当代科幻文学用其独特的想象力和前瞻性,深刻介入并重构了关于生育的叙事与思考。本文重点探讨的四部作品,从虚拟育儿、孕育替代、单性生育到“长生”与“生生”的终极抉择,不仅折射出技术变革中个体与家庭的情感和伦理困境,更在宏观层面上回应了人口变迁所引发的文明存续之忧。在这些作品中,既有人类文明百代相传的生命长歌在当代的纷乱,又如古乐之“乱”,随着纷繁复杂的变奏,旧章渐终、新声将起——新时代乃至后人类时代的生育秩序正在技术与文化的激荡中初现轮廓。

面对低生育与老龄化等时代挑战,科幻文学以富有张力的思想实验,不断彰显和拓展我们对生育可能与人类未来的理解。《不能共存的节日》中,人类实现脑机接口技术突破、打开虚拟世界大门、背向星海而行的那一天,被外星观察员命名为“流产节”。刘慈欣借由生育挫败的隐喻表达的忧惧,在费舍笔下凝练为“一种更加深刻、更加无处不在的枯竭感,文化和政治的不育感”[76]。这提示我们,中国在当代语境中围绕生育展开的想象、思辨和实践,不仅关涉民族未来,更关联着人类的道路选择,具有深远的世界意义。生育既是社会再生产的技术和治理问题,更是关乎生命尊严、性别平等、代际正义与文明愿景的文化实践。走向复兴的中华民族,必须以开阔的胸襟与坚定的意志,驾驭不断演进的生命科学与生物技术,创造既尊重个体选择,又承载群体希望的生育文化与生活方式。唯有如此,方能奏响生命之歌的全新乐章,生生不息,繁荣昌盛。

李广益

重庆大学中文系

400044

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2025年第12期)

注 释

[1]《中国人口形势报告:2025》,微信公众号“泽平宏观展望”,2025年8月6日。吴帆、李建民指出,长期的低生育率、低于更替水平的生育意愿、普遍存在的生育赤字,预示着中国面临陷入生育危机的重大风险。《中国面临生育危机风险的三个信号:低生育率、低生育意愿和生育赤字》,《山西师范大学学报(社会科学版)》2022年第1期。

[2]西南财经大学统计交叉创新研究院:《中国人口研究专题报告:中国2025—2100年人口预测与政策建议》,2025年1月,

https://dsbi.swufe.edu.cn/info/1131/3821.htm。

[3]参见刘媛媛《面对疼痛的自己:女性文学视域下的女性与生育》,《妇女研究论丛》2011年第1期;乔琬婷《论当代小说的“计划生育”书写》,吉林大学硕士学位论文,2019年。

[4]杜昆指出,书写计划生育的“作家思想力匮乏主要表现在对历史及政策的反思未能有效触及制度和权力层面,他们对计划生育以及相关社会问题的理解和把握总体上与读者的期待不相符,即思想资源的供给远落后于时代需求,更与人口学界对计划生育展开反思的广度、深度形成了巨大反差”。《双面的“中国故事”——试论新时期计划生育题材小说的叙事形态和策略》,《文艺争鸣》2019年第10期。

[5]沈杏培:《“计划生育”的叙事向度和写作难度》,《社会科学》2017年第3期。

[6]姜瑀:《“五四”新文化知识分子的生育叙事》,《南开学报(哲学社会科学版)》2021年第2期。

[7]赵海虹(1977— ),科幻作家、翻译家、艺术史博士,现执教于浙江工商大学外国语学院,被誉为“中国科幻界的公主”,曾6次获得银河奖,并凭借《伊俄卡斯达》获得中国科幻小说“银河奖”特等奖,是首位获得这项殊荣的女性作家。其作品情感细腻丰富,又不失对人性的冷静认识。《宝贝宝贝我爱你》初刊于《科幻世界》2002年8月号,2003年获第十四届银河奖读者提名奖。初刊本收入《桦树的眼睛》(浙江少年儿童出版社2011年版)时有个别细节改动,本文以初刊本为准。

[8]张俊森、郭汝飞、易君健:《中国生育率变化:挑战与对策》,北京大学中国经济研究中心讨论稿系列,2023年2月,第3页。

[9][10]赵海虹:《宝贝宝贝我爱你》,《科幻世界》2002年第8期。

[11]费孝通:《生育制度》,生活·读书·新知三联书店2021年版,第75页。

[12][16]赵海虹:《宝贝宝贝我爱你》,《科幻世界》2002年第8期,第2、7页。

[13]梁建章:《人口战略:人口如何影响经济与创新》,中信出版集团2023年版,第394~395页。基于持续6个月的随机对照试验,梁建章及其合作者认为,混合居家办公提升了携程网的工作满意度和员工保有率,同时并未影响员工的工作表现和职业发展。Bloom, N., Han, R. & Liang, J . “Hybrid Working from Home Improves Retention without Damaging Performance”. Nature 630 (2024): 920–925. 国务院办公厅2024年10月28日发布的《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》亦提出:“鼓励用人单位结合实际采取弹性上下班、居家办公等方式,营造家庭友好型工作环境。”

[14]Kangas, Hilpi, Heini Pensar, and Rebekah Rousi.“I Wouldn't Be Working this Way if I Had a Family-Differences in Remote Workers' Needs for Supervisor's Family-supportiveness Depending on the Parental Status”. Journal of Vocational Behavior 147 (2023): 103939; 李中、杨书超:《居家办公为何很累:基于边界理论的解释》,《前沿》2020年第6期。

[15]“研究发现,在家办公不会自动实现工作—生活的平衡及性别平等,反而可能让在家办公者,尤其是女性承受因为工作和生活活动相互冲突而导致的更大压力,影响个人的同时也会逐渐累积成为社会风险。”聂晨:《在家办公:性别视角下青年群体工作——生活平衡的议题的讨论》,《中国青年研究》2020年第6期。

[17]监视资本主义(Surveillance Capitalism)是指平台公司通过信息技术持续监视公众生活并大量提取数据,借以预测和改变人们行为的资本主义新阶段,具有数据附身性和数码资本错位等特征。参见Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, London: Profile Books, 2019; 陈本皓《大数据与监视型资本主义》,《开放时代》2020年第1期。

[18][20]赵海虹:《宝贝宝贝我爱你》,《科幻世界》2002年第8期。

[19]这实际上是双重的情感劳动:再生产层面上,蓝子孕育、抚养女儿,为整个家庭提供了情感支持;生产层面上,蓝子和女儿的情感表达生成了游戏开发不可或缺的原材料。蓝子自愿付出的是前者,但小胡真正需要、秘而不宣的却是后者,这种“错付”暴露之后引发的震怒可想而知。

[21]赵海虹:《宝贝宝贝我爱你》,《科幻世界》2002年第8期。

[22]陈楸帆(1981— ),科幻作家、翻译、策展人及未来学家,中国作协科幻文学委员会副主任、中国科普作协副理事长、耶鲁大学访问学者、北京大学博古睿研究中心研究员,著有《荒潮》《人生算法》《零碳中国》《山歌海谣》《AI未来进行式》(与李开复合著)等十余部作品,被翻译成多个语种,曾获茅盾新人奖、全球华语科幻星云奖、中国科幻银河奖、《亚洲周刊》年度十佳小说奖、德国年度商业图书奖、法国想象文学大奖等国内外诸多奖项。《这一刻我们是快乐的》初版于《人生算法》(中信出版社2019年版),多次再版,2021年获第十一届华语科幻星云奖最佳短篇小说金奖。本文以初版本为准。

[23]典妻婚是指将妻子作价并约定期限典(雇)给他人的临时性婚姻形式,形成于宋,后世屡禁不止。关于典妻风俗的流变,参见叶丽娅《典妻史》,广西民族出版社2000年版。

[24]赵丹:《中国现代文学中“典妻”题材作品的主题流变》,《汕头大学学报(人文社会科学版)》2015年第1期。

[25]万焕奎:《代人怀孕的姑娘》,《科学文艺》1985年第4期。

[26]Kirsty Horsey,“The Future of Surrogacy: A Review of Current Global Trends and National Landscapes”, Reproductive BioMedicine Online, 48.5 (2024): 1-16.

[27]陈楸帆:《这一刻我们是快乐的》,《人生算法》,中信出版社2019年版,第14页。

[28]徐海燕指出:“无论是贞女烈妇,还是被典押被出租的妻女,她们都是以父权、夫权利益的需要而存在,服务于男权社会。这就是典妻习俗在封建社会得以流行千百年的最根本的原因之一。”《略论中国古代典妻婚俗及其产生根源》,《沈阳师范大学学报(社会科学版)》2005年第4期。《这一刻》中代孕产业链两端的出场人物都是女性,选择代孕主要出于自身意愿(甚至遭到丈夫反对),对孩子性别则未做要求。这一设置有助于凸显女性在代孕过程中的感受和挣扎,同时又在提示:在父权削弱甚至不占主导地位的情况下,“后继无人”和“生计窘迫”仍可一拍而合。

[29]关于中国代孕立法规制引起的争议,参见梁建章、黄文政《代孕需规范而非禁止》,财新网,2015年12月26日;刘长秋《代孕立法规制的基点与路径——兼论〈人口与计划生育法〉为何删除“禁止代孕条款”》,《浙江学刊》2020年第3期。

[30]此前国内外媒体报道的“男性生育”基本保留了女性生殖系统的跨性别男性所为。参见Hassan, Ayesha et al., “Pregnancy in a Transgender Male: A Case Report and Review of the Literature”, Case Reports in Endocrinology vol. 2022 6246867. 29 Jun. 2022, doi:10.1155/2022/6246867。

[31]由欧美传入中国并流行于耽美网文的社会性别设定。在这一设定中,人类拥有第一性别和第二性别。第一性别分为男、女,第二性别分为Alpha、Beta、Omega。Alpha拥有较强的体力、较高的身高,基本不拥有生育哺乳后代的能力,类似于男性角色;Beta的体力和生育哺乳后代能力介于两者中间;Omega拥有生殖腔和生育哺乳后代能力,类似于女性角色。男Omega和女Alpha的设定类似于双性人。

[32]贾舒:《因何而生:从性别文化视角看网络文学中的男性生育题材》,中国社会科学出版社2019年版,第71页。

[33][35]陈楸帆:《这一刻我们是快乐的》,《人生算法》,第35、35页。

[34]韩荣蓉:《“海马爸爸”的日记》,《科幻世界》2017年第9期。

[36]由伴侣一方提供卵子,与第三方的精子体外结合成为胚胎,再植入伴侣另一方体内,由其孕育。以这种方式诞生的孩子,与孕育一方没有遗传学意义上的血缘关系。

[37]Kono, T., Obata, Y., Wu, Q. et al. “Birth of Parthenogenetic Mice That Can Develop to Adulthood.” Nature 428.6985 (2004): 860-864. 中国科学家的工作进一步证实了仅用单个未受精卵母细胞培育出哺乳动物后代的“孤雌生殖”的可能性。Wei, Yanchang, Cai-Rong Yang, and Zhen-Ao Zhao. “Viable Offspring Derived from Single Unfertilized Mammalian Oocytes.” Proceedings of the National Academy of Sciences 119.12 (2022): e2115248119.

[38][39]陈楸帆:《这一刻我们是快乐的》,《人生算法》,第49~50、53页。

[40]关于左翼加速主义,参见Nick Srnicek and Alex Williams, “#Accelerate: Manifesto for an Accelerationist Politics” , in Joshua Johnson ed., Dark Trajectories: Politics of the Outside. [Name], 2013, pp. 135-155. 中译文见蓝江所译《加速主义政治宣言》,张一兵主编:《社会批判理论纪事》(第15辑),江苏人民出版社2023年版。斯尔尼塞克和威廉姆斯认为,“加速”是资本主义社会体系的基本特征,但这种“加速”仅仅是资本主义内部的不断增长;应当打破藩篱,释放技术进步的解放潜能:“加速主义的基本信念是,通过超越资本主义社会所强加的限制,这些技术能力能够且应当得到释放。走向超越我们界限的运动,不仅仅只是纯粹为更理性的全球社会的斗争……它号召智人超越大地和我们当下身体形式的极限。”

[41]例如,在最新出版的一部年鉴性质著作中,“后人类文化”聚焦于大语言模型、生成式AI、人机协同等,对同一年的生命科技进展则无所措意。王峰编:《2023中国后人类文化年度发展报告》,上海三联书店2025年版。在AI领衔的第四次工业革命浪潮中,像福山那样以生物技术革命为切入点讨论“后人类”的论者为数不多,但人们忽略的是,相比AI,生物工程对人的本体性挑战有过之而无不及。弗朗西斯·福山:《我们的后人类未来:生物技术革命的后果》,黄立志译,广西师范大学出版社2017年版。

[42]尤瓦尔·赫拉利:《人类简史:从动物到上帝》,林俊宏译,中信出版社2014年版,第390页。

[43]韩松:《相爱不如拔剑》,今何在、潘海天编著:《2050年的母系氏族》,万卷出版公司2010年版。

[44]王晋康(1948— ),中国当代著名科幻作家,全球华语科幻星云奖、中国科幻银河奖终身成就奖得主。发表短篇小说90多篇,出版长篇小说《生死平衡》《十字》《蚁生》《与吾同在》《逃出母宇宙》《古蜀》等20余部,共计600余万字。善于追踪20世纪最新的科学发现尤其是生物学发现,其作品常表现人类被更高级形式生命取代的主题。《2127年的母系氏族》改写于同一作者所著《最后的爱情》(收入查羽龙等《光明之箭——现代科幻作品精选》,海洋出版社1999年版),初版于《九州幻想·九月风华》(今何在主编,二十一世纪出版社2007年版),此后有多个版本。2010年后,除四川人民出版社版沿用原标题外,其余版本均改为《2127年的母系社会》。详参“中文科幻数据库”,https://csfdb.cn/works/925,2025年8月17日访问。相较于初版本,万卷出版公司版仅在个别字词和情节上有变更,且这一版本所在文集中的其他作品与《2127年的母系氏族》为同主题写作、有明显的互文关系。因此,万卷版对于本文而言更为理想,以下讨论以该版本为准。

[45]陈楸帆:《这一刻我们是快乐的》,《人生算法》,第42页。

[46]参见李广益《中国电王:科学、技术与晚清的世界秩序想象》,《中国比较文学》2015年第3期。

[47]关于父权制的界定,参见上野千鹤子《父权制与资本主义》,邹韵、薛梅译,浙江大学出版社2020年版,第45~49页。

[48]马林诺夫斯基:《两性社会学——母系社会与父系社会的比较》,李安宅译,上海人民出版社2022年版,第15~17页。

[49]王晋康:《2127年的母系氏族》,今何在、潘海天编著:《2050年的母系氏族》,万卷出版公司2010年版,第53页。

[50][53]王晋康:《2127年的母系氏族》,今何在、潘海天编著:《2050年的母系氏族》,第61、56页。

[51]2023年,大阪大学研究团队从雄性小鼠提取皮肤细胞,将其转化为诱导性多能干细胞,再删除Y染色体、复制X染色体,使细胞从XY染色体变为XX配对,进而将其培养成具受精能力的卵子,结合另一雄鼠精子后,植入雌鼠体内产下健康小鼠。2025年,上海交通大学研究团队先提取两只雄鼠的精子,分别进行去印记处理,然后将两者的染色体植入一枚已经去除细胞核的卵细胞中,并精准重写特定印记基因,模拟来自卵子的遗传印记,再将此受精卵体外培养成胚胎后植入雌鼠子宫,诞下健康小鼠。Murakami, Kenta, et al. “Generation of Functional Oocytes from Male Mice in Vitro”. Nature 615.7954 (2023): 900-906; Wei, Yanchang, et al. “Fertile Androgenetic Mice Generated by Targeted Epigenetic Editing of Imprinting Control Regions”. Proceedings of the National Academy of Sciences 122.27 (2025): e2425307122.

[52]刘慈欣:《最糟的宇宙,最好的地球:刘慈欣科幻评论随笔集》,四川科学技术出版社2015年版,第124~125页。

[54]费孝通:《生育制度》,第71页。

[55]1923年,进化生物学家霍尔丹(J.B. Haldane)创造了“体外发育”(ectogenesis)一词,用来构想通过人造子宫进行的人类妊娠。近年来,对人造子宫的研究进展迅速。这项技术投入使用后,能够救护早产儿,减轻女性妊娠负担,提升人类健康福祉。当人造子宫发展到足以支持完全体外发育的程度,女性将彻底摆脱孕育的痛苦和风险,获得更好的职业发展前景,男性则会得到独立于女性生育孩子的重要工具。James Hughes, “Artificial Womb: A Short History,” Orbis Idearum vol.9.2 (2021): 13-23. 人造子宫引起的伦理争议主要有妊娠体(gestalting)的模糊地位、亲子关系遭到损害、女性被贬低和奴役、优生学的滥用。Felix R. De Bie et al., “Ethics Considerations Regarding Artificial Womb Technology for the Fetonate”, The American Journal of Bioethics vol. 23.5 (2023): 67-78. 可以想见,人造子宫与基因编辑等其他生物技术的联合使用将造成更大的社会冲击。

[56]参见托马斯·斯科提亚《作为思想实验的科幻小说》,陈芳译,《科学文化评论》2008年第5期;陈颀《未来法学:作为法学思想实验的科幻》,《法律和社会科学》第19卷第2辑,法律出版社2022年版。育娲人口研究智库和其他研究机构对中国未来人口常见的高中低三档预测,都是在回答不同人口政策下的“如果……那么……”(what if)问题。

[57]曾梦龙:《对话梁建章:是时候正视年轻人的生育困境了》,《财经》2023年6月10日,https://news.caijingmobile.com/article/

detail/494544,2025年8月28日访问。

[58]瓦格纳认为,新时期初科幻文学可以看作科学家剖明心迹、表达承诺并“游说”官方给予相应支持的文化形式。Rudolf G. Wagner, “Lobby Literature: The Archaeology and Present Functions of Science Fiction in China”, in Jeffrey Kinkley ed., After Mao: Chinese Literature and Society, 1978-1981, Cambridge: Harvard University Press, 1985, pp. 17-62. 考诸中国科幻文学史,这种“游说”功能在不同时期都有所体现。

[59][62]梁建章:《永生之后》,浙江文艺出版社2020年版,第84~85、100页。

[60]参见梁建章《人口战略:人口如何影响经济与创新》,第52~64页。

[61][63][64]梁建章:《创新主义:国家、企业和个人如何实现创新与传承》,中信出版集团2024年版,第50~51、95、94页。

[65]《刘慈欣获克拉克奖致辞:那些没有太空航行的未来都是暗淡的》,2018年11月9日,

https://www.thepaper.cn/news

Detail_forward_2617797,

2025年9月2日访问。

[66]梁建章:《我为什么要写人口寓言小说〈永生之后〉》,2020年7月30日,

https://book.douban.com/review/12763686/,2025年9月1日访问。

[67]《阑夕:我和梁建章聊了聊人口问题》,2022年2月16日,

https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/

1560906700/5d098bcc0190105mh,

2025年9月2日访问。

[68]王诺诺:《〈永生之后〉:教我如何想生娃?》,微信公众号“星云科幻评论”,2020年9月21日。

[69]《携程集团联合创始人兼董事局主席梁建章:经济发展的目的是让民众过得更轻松、更体面》,2025年2月14日,

https://finance.sina.com.cn/roll/2025-02-14/

doc-inekmitk7551705.shtml,

2025年9月2日访问。

[70]截至2025年9月18日,《永生之后》在豆瓣网站获评5.8分。在直接体现读者观感的短评中,不乏“光洗脑生子的虚假繁荣”“他的生育主张本打工牛马共情不了”之类批评。

[71]韩志杰:《赛博朋克热背后的“历史终结”危机》,李广益主编:《科幻人文》(第一辑),重庆大学出版社2024年版,第23~35页。

[72]赵皓阳:《大家不是不愿生二胎、三胎,只是生活太难,已经用尽全身力气了》,微信公众号“牛娃成长记”,2021年3月16日。

[73]马克·费舍:《资本主义现实主义:私人情绪与时代症候》,王立秋译,南京大学出版社2024年版,第33页。

[74]刘慈欣曾经指出,“今天占压倒性地位的资本主义和市场经济意识形态,以及重新抬头的国家重商主义政策,根本不足以成为太空移民的思想和政治基础”。《最糟的宇宙,最好的地球:刘慈欣科幻评论随笔集》,第264页。《黄金原野》(收入《十二个明天》,北京联合出版公司2018年版)收敛了社会批判的锋芒,寄望于个别理想主义者的献身对大众的鼓舞,可以说是一种倒退。

[75]Andreas Malm and Alf Hornborg, “The Geology of Mankind? A Critique of the Anthropocene Narrative” , The Anthropocene Review Vol. 1.1 (2014): 62-69.

[76]马克·费舍:《资本主义现实主义:私人情绪与时代症候》,王立秋译,第14页。

|