|

2021年新版《鲁迅手稿全集》78册

内容提要

从1933年刘半农编纂《初期白话诗稿》,到2021年新编《鲁迅手稿全集》出版,再到2024年“鲁迅手稿数据库”上线开通,影印鲁迅手稿先后经历了九十多年。手稿如何新编,是一个实践问题,也是一个理念问题。编纂鲁迅手稿的问题,其实也是形塑鲁迅的问题。对鲁迅的形塑与定位,决定着手稿的容纳量与承认度。要解放鲁迅所有的书写文献,首先要将鲁迅从传统的手稿学概念中解放出来,扬弃旧的形式限制,拓展手稿外延与边界。在这个意义上,“杂编”成为新版《鲁迅手稿全集》的最大亮点。从影印出版到数字平台,鲁迅代表了中国作家手稿编纂的新高度,也代表了中国手稿学建设的新起点。

关 键 词

鲁迅手稿 数据库 大手稿 中国手稿学

2021年9月28日,在鲁迅诞辰140周年之际,新编《鲁迅手稿全集》影印出版,并在国家图书馆举行了隆重的首发仪式。这是迄今为止收集最全面、最大型的一套中国作家手稿全集,共78册,3.2万余页。2024年5月,国家图书馆同步建设的“鲁迅手稿数据库”开通试用。鲁迅是中国唯一一个出版过手稿全集、实现数字化建设的作家。作为参编《鲁迅手稿全集》的专家委员会成员,笔者结合编纂实践过程中的内部讨论与意见,试图从中国手稿学的长时段、大视野来回顾、探索鲁迅手稿编纂的成败与得失、理论与问题。

一 鲁迅手稿:未曾止息的“奥德赛”之旅

1936年10月19日凌晨,鲁迅在上海寓所病逝,作为肉身与写作的生命虽告结束,其文字生涯所留下的巨大遗产如手稿文献及整理工作,则刚刚开始。在一周后的10月26日,鲁迅挚友许寿裳就致信许广平:“其余未完成之稿如汉造像,如中国文学史,都是极贵重文献,无论片纸只字,务请整理妥为收藏,择其较易者先行出版。”[1]和现代科学之父牛顿身后数百万字的手稿被家族拍卖获利而流散世界各地不同,鲁迅的幸运在于,这位中国现代文学之父的手稿在蔡元培、许寿裳、许广平、钱玄同、刘半农、曹靖华、李霁野、台静农、赵家璧、萧军、萧红、黄源等前辈、亲友、学生那里,获得了视若生命的悉心爱护。

许广平在鲁迅生前对鲁迅手稿就注意保存、极为珍视,在鲁迅去世后则是有了一种更加自觉、更为强烈的使命感与紧迫感。1937年1月至4月,许广平接连在《中流》《热风》《良友》《文学》《译文》等几大刊物上,先后两次发出征集鲁迅手稿的启事,亦即《许广平为征集鲁迅先生书信启事》和《许广平为征集鲁迅先生书信紧急启事》。战乱与动荡的岁月里,为保护鲁迅手稿,许广平曾将其隐藏在上海霞飞坊寓所三楼堆煤的小灶间。抗战期间又在极为艰难的情况下,耗费租金存放在英商麦加利银行的大保险柜里。1941年太平洋战争爆发后不久,许广平就遭遇日本宪兵队搜捕,正在抄录的鲁迅日记部分手稿也因此流失。同样,为保存鲁迅手稿,1933年准备从苏联回国的曹靖华也想尽办法,以“二仙传道”的方式,将鲁迅书信夹在洋装书的书脊夹缝中,从遥远的俄罗斯绕道比利时,闯过国民党审查森严的海关封锁。七七事变爆发后,曹靖华逃出北平沦陷区,先是将鲁迅手稿藏在旧衣服里,打包裹寄存罗山岳母家,此后又几经曲折,转往重庆。在日军的狂轰滥炸中,曹靖华随身携带装满鲁迅手稿的小手提箱,跑防空洞,寸步不离。[2]

更为零散的民间收藏,也更有各自动人的故事。这些散落的手稿,曾被遗忘在绍兴祖屋落满灰尘的书柜里,遗落在从八道湾搬出之后的书房里,偷藏在南方发霉潮湿的地板下;也曾被精心装裱,收藏在台湾大学台静农的书橱里、日本医生冈本繁博士秘密设计的石屋夹墙里,悬挂在北京大学王瑶先生的客厅墙壁上。在此后的和平岁月里,鲁迅手稿曾由捷克汉学家普实克转请中国大使馆带回北京,也曾由美国学者伊罗生捐赠给哈佛燕京图书馆。

1949年新中国成立后,鲁迅手稿的收藏与出版,获得国家力量的动员与支持。随着鲁迅的大量手稿先后捐赠并入藏国家图书馆、北京鲁迅博物馆、上海鲁迅纪念馆、绍兴鲁迅纪念馆等馆藏机构,鲁迅手稿在国家资源大力支持下得到更为精心、更为专业的保护与收藏。据统计,目前收藏的各种形式的鲁迅手稿已达三万多页,是中国现代作家中保存手稿最多、规模最大的一位。不过,这并不意味着鲁迅手稿收藏、整理与研究工作的最终完成。

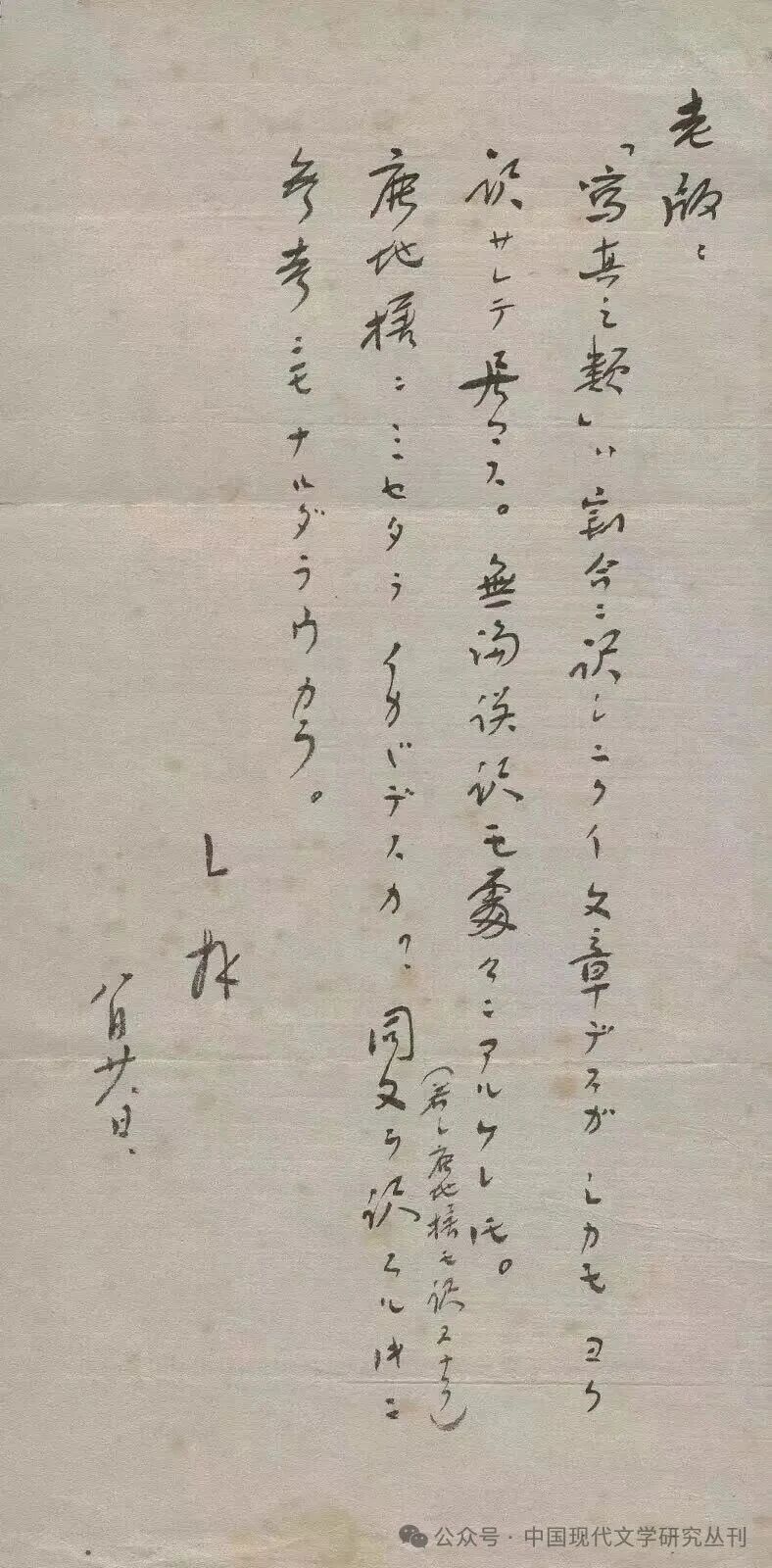

近年来一些海外、民间所藏的鲁迅手稿陆续出现。如在2023年发现的一批日本左翼作家鹿地亘家藏书信中,就有一封鲁迅在1936年写给内山完造的亲笔信。又如,在2024年发现的一幅鲁迅书赠增田涉的条幅,为1935年3月22日所书的郑思肖作《锦钱余笑》第十九首,也是前所未见。再如2025年3月,有学者在周作人的日记原稿中,发现了夹存的鲁迅所书周氏兄弟诗文草目两叶和眉批九处。[3]实际上,和已经出版的鲁迅著作相比,鲁迅手稿仍有大量散佚,不知所踪。或毁于战火,如不少书信为了安全被烧掉;或遭遇劫掠,如1922年日记被日寇查抄。在有幸找回的日记稿本中,《壬子日记》还有日本宪兵队在封面上所标记的“宪兵队”字样。就此而论,鲁迅手稿的“奥德赛”之旅永远在路上。

1936年鲁迅致内山完造亲笔信

二 影印鲁迅:从手稿编纂到数字建设

无论怎样的收藏,是官方还是民间,是机构还是个人,对鲁迅手稿最好的保护是出版与传播。对手稿影印出版,有学者总结为四个优点:“一、保持手稿原貌;二、给研究者提供更为直观和真实的研究资料;三、原件可避免多次翻阅造成的损坏;四、即便天灾人祸,也不妨更广泛的流传。”[4]所谓“纸墨寿于金石”,即是如此。

从征集鲁迅书信开始,许广平就深知手稿的重要性和影印出版的必要性。在征集启事中,许广平这样写道:“鲁迅先生给认识和不认识的各方面人士所写的回信,数量甚大,用去了先生一部分生命,其中或抒写心绪,或评论事像,或报告生活事故,不但热忱不苟的精神和多方面的人事关系,将为制作先生传记时之必要材料,而且,不囿于形式地随想随写的思想讨论和世态描画,并将为一代思想史文艺史底宝贵文献。故广平以为有整理成册,公于大众的必要。”[5]在之后另一份“紧急启事”中,许广平更明确提出,要编一部“真迹影印纪念版”[6]。这就是第一部鲁迅手稿影印集《鲁迅书简》,1937年6月由上海三闲书屋、文化生活出版社出版,距许广平发布“紧急启事”仅两个月的时间,可谓是立竿见影、雷厉风行。这本影印手稿以时间为序,收录1923年9月至1936年10月鲁迅信札69封。有甲、乙、丙三种版本,甲种本为铜版精装,乙种本为宣纸线装,丙种本为道林纸精印。

《鲁迅书简》,上海三闲书屋1936年

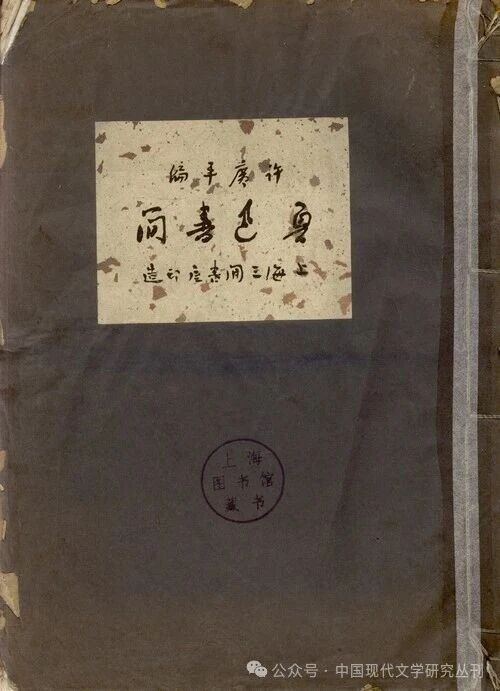

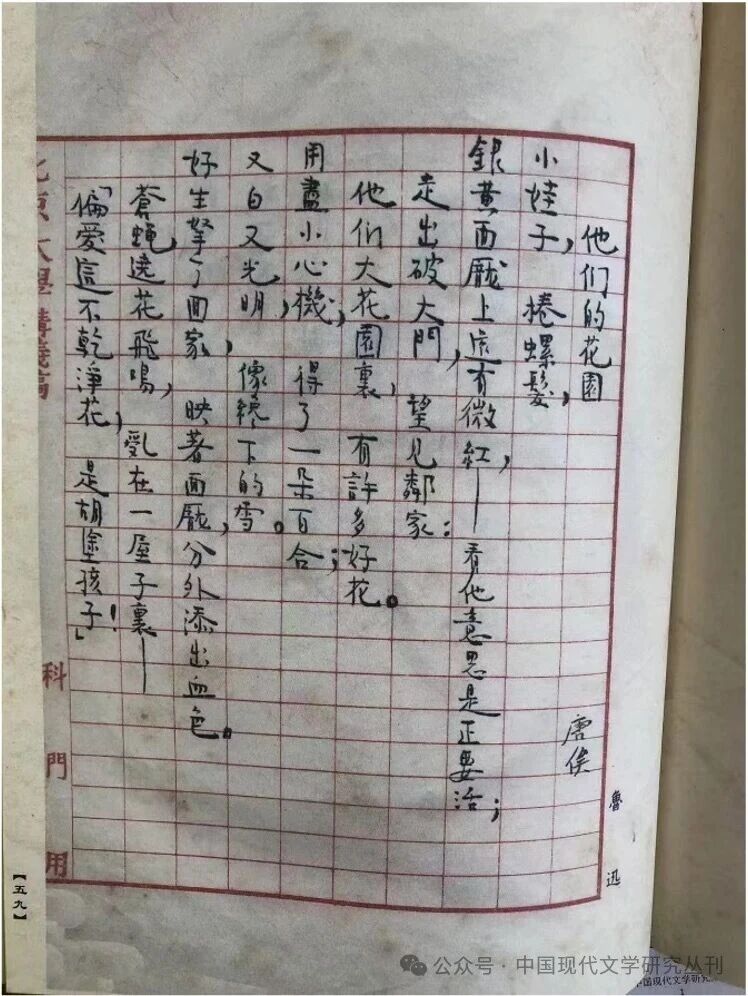

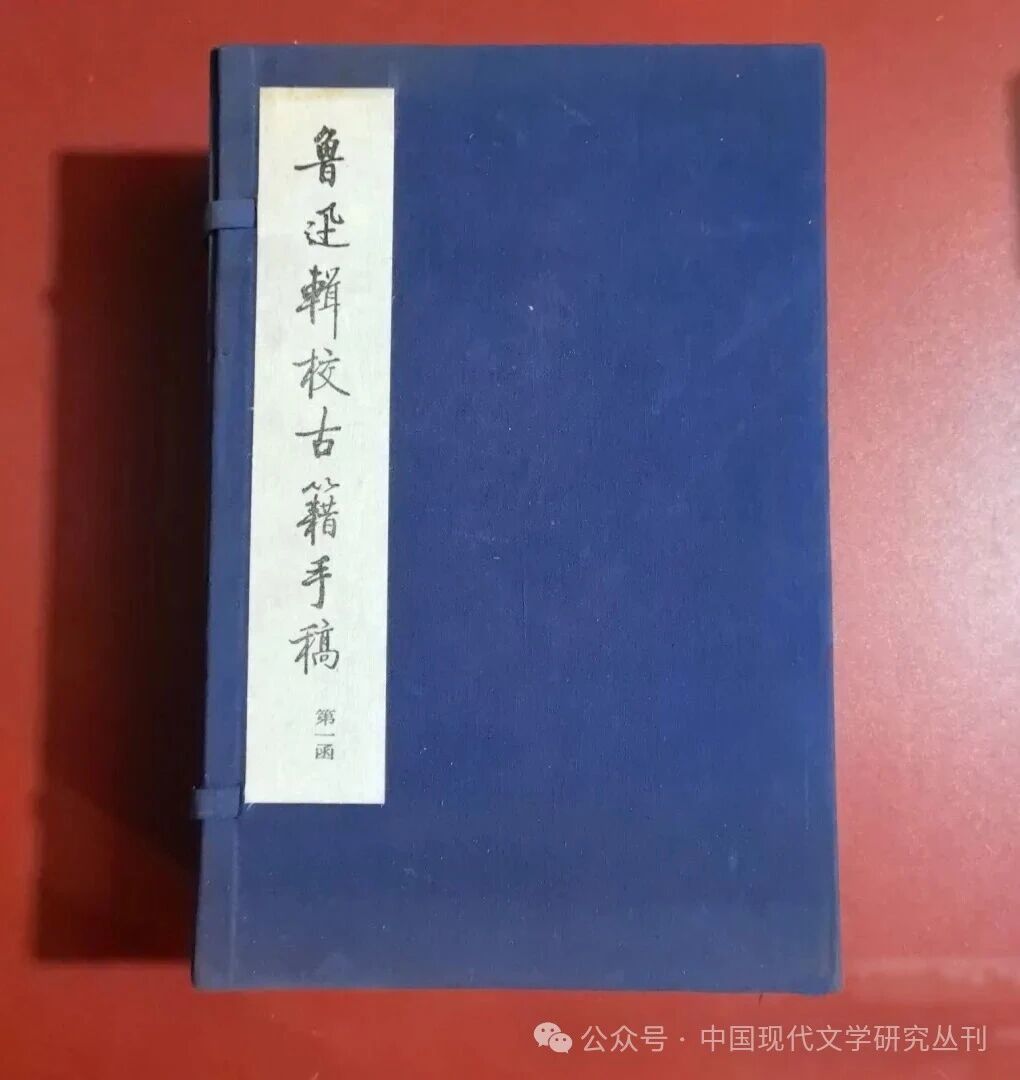

1933年,刘半农所编的《初期白话诗稿》由北平星云堂书店出版,书中收录了鲁迅在《新青年》时期最早的两首白话诗稿《人与时》《他们的花园》,这应该是中国现代作家手稿影印出版的第一部。如果从1933年的这部诗稿算起,鲁迅手稿整理与影印出版迄今已有九十多年的历史。据统计,不同时期影印出版的鲁迅手稿目前已有三十种左右,如《鲁迅书简》《鲁迅日记》《鲁迅诗稿》《鲁迅增田涉师弟答问集》《鲁迅手稿选集》《鲁迅辑校石刻手稿》《鲁迅辑校古籍手稿》《鲁迅著作手稿全集》《鲁迅手稿丛编》等。

周作人代抄《他们的花园》,《初期白话诗稿》诗末署名“唐俟”为鲁迅自己所写

对《鲁迅手稿全集》编纂来说,其所涉学科之广、篇目之繁、难度之大、收藏之博、资费之巨,绝非个人一己之力或单一学术机构所能为。有幸的是,鲁迅手稿与著述已成为中国现代文学的重要遗产和坐标式象征,得到了国家力量从收藏、整理、编纂到出版的全方位重视与投入。自新时期以来,《鲁迅手稿全集》已先后经历了三次全国大规模的整理与编纂。

第一次动用全国之力编纂《鲁迅手稿全集》,始于周海婴1975年10月28日上书中央。信中就鲁迅著作、手稿的出版与研究等问题作了汇报与请示,并提出建议:“将一九五八年下放北京市文化局的鲁迅博物馆重新划归文物局领导,在该馆增设鲁迅研究室,调集对鲁迅研究有相当基础的必要人员,并请一些对鲁迅生平了解的老同志作顾问,除和出版局共同负责鲁迅全集的注释外,专门负责鲁迅传记和年谱的编写工作,争取一九八一年鲁迅诞生一百周年时能把上述几种(即全集注释本、年谱、传记)以及全部鲁迅手稿影印本出齐。”[7]在三天后的11月1日,毛泽东对周海婴来信作了重要批示:“我赞成周海婴同志的意见,请将周信印发政治局,并讨论一次,作出决定,立即实行。”[8]根据中央指示,国家文物局组织北京鲁迅博物馆和文物出版社成立了《鲁迅手稿全集》编辑委员会,具体由以吕福堂为组长的鲁迅研究室手稿组和以韩仲民为主任的革命文物编辑组负责执行。编辑委员会于1976年2月21日拟定了《鲁迅手稿全集》编纂计划:“遵照毛主席、党中央已批准的国家文物局、国家出版局报告中规定的原则,《鲁迅手稿全集》均系手稿影印,不加注释”;“各类手稿原则上分类、按写作年代或时间顺序编次。其中经鲁迅生前编入文集者,按原文集的顺序编次”。出版计划与安排则是:“全集收入现存全部鲁迅手稿,1981年鲁迅诞辰一百周年时出齐”,“此外译文和古佚书、古诗文、古碑的辑录手稿,准备于1981年后陆续出版”。[9]从1978年至1986年,文物出版社陆续出版了《鲁迅手稿全集》六函60卷,其中文稿两函、书信两函、日记两函。这套书原计划出版十函,后四函为辑录与译文,但因资金、人员等各方面原因,最终未能完成。

1986年版《鲁迅手稿全集》共6函60册

第二次大规模的鲁迅手稿全集编纂,是为了落实唐弢、严文井等七位先生在1984年全国政协六届二次会议上的434号提案。为纪念鲁迅逝世50周年,提案建议影印出版鲁迅收藏的汉魏六朝碑刻、造像、墓志及亲笔抄校古籍。在国家文物局安排下,由北京鲁迅博物馆和上海鲁迅纪念馆负责合编。拟订的编纂与出版计划主要包括五类:古籍手稿、金石编著手稿、抄录碑文手稿、其他有研究价值的手稿、金石拓片,总计4121种,手稿5082页。[10]在1987年,上海书画出版社影印出版了《鲁迅辑校石刻手稿》三函18卷。从1986年到1993年,上海古籍出版社陆续影印出版了《鲁迅辑校古籍手稿》六函49卷。辑校古籍手稿集收入了《嵇康集》《唐宋传奇集》《岭表录异》《说郛录要》《古小说钩沉》等鲁迅整理古籍的大部分手稿。从规模与篇目可以看出,第二次编纂其实是对第一次未完成的辑录部分的接力与续编。

《鲁迅辑校古籍手稿》,上海古籍出版社

第三次大规模的鲁迅手稿全集编纂,始于2016年12月。为落实中宣部批示,由文化部前后两任部长担任编委会主任,由国家图书馆具体负责实施,组织召集了国内各方面的机构与力量。2017年6月,《鲁迅手稿全集》编辑委员会与专家委员会在国家图书馆召开项目启动会议。经过编委会和专委会的多次讨论与表决,全套书最后设计为“文稿编”“译稿编”“书信编”“日记编”“辑校古籍编”“辑校金石编”“杂编”七编。从设计理念到整体编排,可以看出,第三次鲁迅手稿全集的编纂借鉴了前两次的成果与经验,但并不是一种简单的重复与延续,而是在新理念、新思路下的一种重新整合。2021年,新编《鲁迅手稿全集》由国家图书馆出版社影印出版,顺利实现了以“全”“精”“真”“新”为目标的编纂计划。

新版《鲁迅手稿全集》最大的飞跃,不仅在于规模更大、编纂更全,还在于借助新媒介时代的技术条件与信息功能,实现了影印手稿的数字化转型。新版手稿全集原件高清扫描,原稿彩色影印,不仅精装精印,而且建设了一套向全社会开放、方便随时查阅的“鲁迅手稿数据库”。“鲁迅手稿数据库”在2024年5月上线开通,共完成4538条标题数据、33065张高清图片的整理与审核,并按手稿类别与书写时间有序排列。对每份手稿图片,都详细记录了其年份、尺寸、收藏等信息,以确保数据的完整性和可追溯性。在技术层面,数据库配备了强大的数据存储与处理能力,提供多样化的检索与浏览功能。据报道,“鲁迅手稿数据库”最近又迎来了全新升级。支持书信编、日记编全文检索功能,用户只要在书信编、日记编类别下输入与鲁迅手稿内容相关的关键词,全文检索,即可迅速定位并筛选出所有包含该关键词的手稿记录。

鲁迅手稿的数字化建设,不仅仅是技术手段的飞跃,也不仅仅是数据平台的跨越。手稿电子化的低成本与高利用率,让手稿的阅读与研究更为便宜,也让手稿的开发与应用更为开放。无论对鲁迅手稿还是中国手稿学来说,这都是一个值得铭刻与纪念的新里程碑。

三 “新编”鲁迅:手稿之选与手稿之辨

借用英国学者莎拉·德里的话来说,透过那些反复修改的手稿,我们和作者的关系,“恰如他手中的纸和笔”[11],无限接近,也无限亲密。手稿如何新编,是一个实践问题,也是一个理念问题。这首先取决于我们如何形塑鲁迅,或者说要形塑一个什么样的鲁迅像。如果将鲁迅定位为一位纯粹的作家,那所选取的手稿就是他的全部文学创作手稿,而其他的如翻译稿、辑校古籍与金石稿就会排除在外。最经典的人文版《鲁迅全集》只收文学创作与文学史著作,就是按这样的理念编排的。名为全集,实为文集。这意味着,手稿编纂的问题,其实也是形塑鲁迅的问题。有什么样的鲁迅,就有什么样的手稿。有多大规格的鲁迅形塑,就有多大规格的手稿编排。如何理解鲁迅,如何形塑鲁迅,直接制约着鲁迅手稿的取舍与辨识。

鲁迅是一位作家,同时也是一位学者、翻译家、思想家。作为一位百科全书式的文化巨人,除了文学创作,鲁迅在翻译、文学史、古籍整理、金石碑刻、美术鉴赏、科学普及等方面都取得了很大成就。如果要完整展现他一生的业绩,《鲁迅手稿全集》就应该在收录鲁迅所有文学创作手稿的基础上,收录他在翻译、著述、辑校等方面反映其学术成就的各种手稿。另外,作为“人之子”,鲁迅是一个伟大的人,也是一个普通的人,有成长、学习、工作、生活的不同阶段与不同经历;有作为儿子、学生、老师、恋人、朋友、丈夫、父亲等人生的各种角色与多重身份。这有血有肉、有爱有恨的旧日时光与生活气息,反映在他的日记、书信、题赠、收据、课堂笔记一类的书写里。这些人间烟火、细碎琐屑,虽不是什么光辉业绩,也非伟大成就,但并非毫无价值。用鲁迅的话来说,“删夷枝叶的人,决定得不到花果”[12]。因为“这也是生活”,是人生的记录与写照。对于这些手书文献,新编手稿全集如果要全面呈现作为“人之子”的鲁迅像,就要考虑如何扩大鲁迅手稿的收录范围,打破人为限制。

《壬子日记》

新编《鲁迅手稿全集》新增1.5万余页,最可观的创新是“应收尽收”。这看似简单的扩容增量、增加篇目,其背后有一个如何呈现鲁迅书写原貌的编纂意旨与总体框架问题。如果突出创作,手稿选择就局限在所有文稿上;如果突出成就,手稿选择就集中在所有的著述手稿上。《狂人日记》有言:“难见真的人!”如果全面呈现鲁迅这一个“真的人”形象,手稿选择就要完整呈现鲁迅那些“难见”的所有书写文字。由“专”到“全”,正是新编的新意所在。

对鲁迅的形塑与定位,决定着手稿的容纳量与承认度。只有呈现全面的鲁迅像,才可能容纳鲁迅所有的手写文字。而要容纳鲁迅所有的手写文字,手稿的传统概念势必要做相应调整,从狭义的限制中解放出来。在这个意义上,要解放鲁迅所有的书写文字,首先要将鲁迅从传统的手稿学概念中解放出来。解放手稿学,就是根据新形势、新需求,应对新问题、新挑战,与时俱进,扬弃旧的形式限制,拓展手稿外延与边界。换言之,手稿新编,不是手稿之新,而是理念之新。

何为“手稿”?《辞源》《汉语大词典》《现代汉语词典》分别解释为“作者手写的原稿”“亲手写成的底稿”。词典提供的是一种最基本也最简单的定义,无法揭示概念背后复杂的历史与文明演变脉络,也无法及时应对新时代、新媒介的各种挑战。

从长时段、大视野来看手稿学的历史演变,手稿的概念其实是开放而流动的。现在一般意义上的“手稿”,是19世纪以来印刷术发明之后的产物。不同于前印刷时代的“写本”或“抄本”,手稿与印本相对,是指发表或出版之前作者手写的原稿。“手稿”重心在“手”,在英文世界里,“Manuscript”来自中古拉丁文“Manuscriptum”,字面意思即为“用手书写”。在造纸术发明之前,人类的书写行为是在甲骨、竹帛、莎草、羊皮上进行的。进入印刷时代,书写载体为纸,书写工具为笔,手写即为笔写。如今随着数字化、智能化的新媒介时代的到来,手稿的形式与外延都发生了革命性的转变,“以笔为旗”的手写形式,早已转向了电脑键盘,乃至AI。

如果说“手”为重心,“稿”又何解?《辞海》释为“诗文的草稿”,特指文学创作。这是手稿学最常用也最狭义的一种理解。从这个意义上讲,作家手稿就是文学创作手稿,作家手稿就只有一种文学创作手稿。这种严格意义上的文学手稿学,至少有四个核心要素:“作者”“手写”“纸质”“文稿”,缺一不可。因为“手稿”即“文稿”的严格限制,又催生了“手稿”与“手迹”的区别和分化。

“手迹”是不是“手稿”,有何关系?其实,这两个概念在中国历史上经历过一个漫长且反复的演变过程。“手迹”最早见于《汉书》卷二十五上《郊祀志上》:“杀视得书,书言甚怪。天子识其手,问之,果为书。”颜师古注曰:“手谓所书手跡也。”[13]到了南北朝时期,《搜神记》《后汉书》对“手迹”均有记载。如《后汉书》卷七十六《循吏列传》:“其以手迹赐方国者,皆一札十行,细书成文。”[14]“手迹”亦有“成文”之义,涵盖了后来出现的“手稿”概念。“手稿”一词最早出现于宋,如《蒙川遗稿》卷四:“原有录览十二册,论语类五册,本朝事实十册,杂文诗稿、手稿各二十卷。”[15]含义与现代手稿相近。由此可见,手迹在概念上早于手稿,手迹本来就是一种手稿。只不过在“手稿”一词出现之后,这两个概念在用语上开始相互分化,在内涵上也相互窄化。“手迹”本来是一个囊括所有书写形式的更为广泛的范畴,在后来的用语中似乎沦为一种没有意义、并非文稿的零散字迹或笔迹,而“手稿”则成为“文稿”的唯一代名词。如此一来,两个本来相互联系的概念走向相互对立,彼此之间有了界限:手迹是手迹,手稿是手稿,两个概念,互不隶属。

回到手稿学史,“手迹”意义在用语上被萎缩与被分化,乃至与“手稿”对立,实在是一种严重的误读。辩证来看,“手迹”与“手稿”是一种广义与狭义的关系。《图书情报词典》对此的解释是:“广义的手稿又称‘手写文献’,指任何形式的手工书写或复写的文献。包括手写的原稿、日记、书信、账簿、公文,以及古代抄本等。”[16]科技部重大研究项目“我国数字图书馆标准规范建设”之下的“手稿元数据规范现状与发展趋势研究”,对手稿亦有重新定义:“人类在生活过程中所产生的一切有一定人文价值的手书文字记录,如信函、日记等都可纳入手稿的范畴。”[17]“手迹”作为“手书文献”,本来就是一种广义的手稿,和狭义手稿学的“手稿”概念不存在对立,是包含与被包含、泛指与特指的关系。

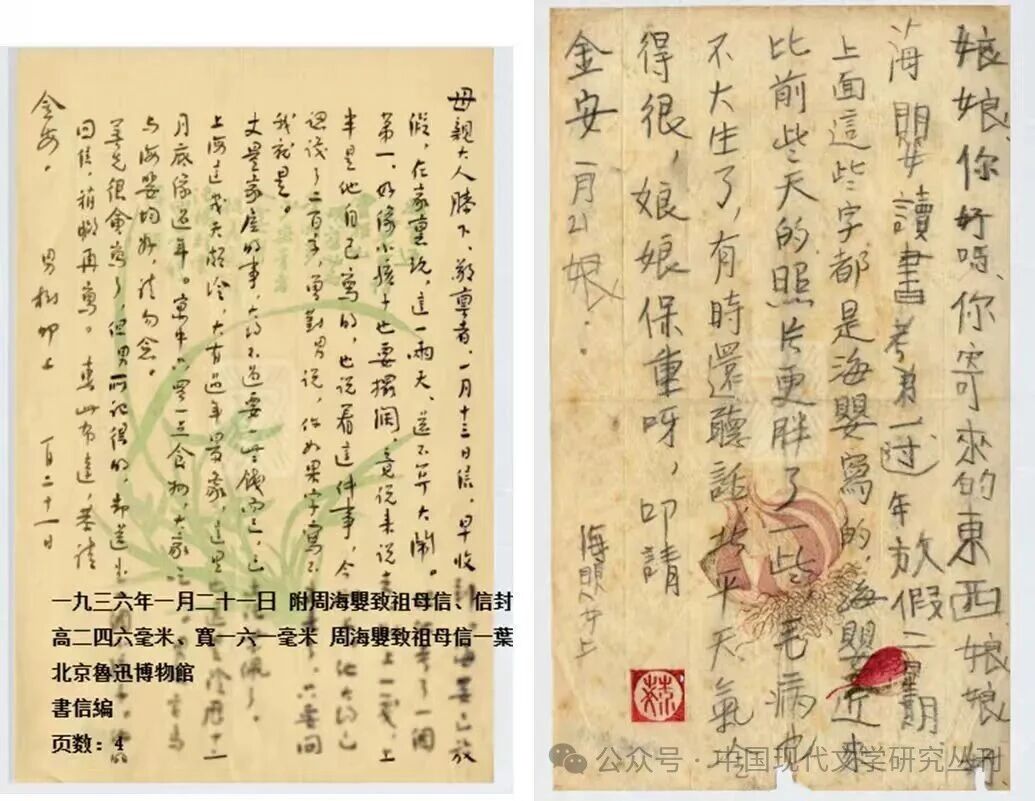

1936年鲁迅致母亲信(附周海婴致祖母信)

之所以为“手迹”正名,为广义手稿学正名,一是因为狭义手稿学对“手稿”的排他性界定,对文学创作之外的手稿概念造成了不应该、不必要的干扰和对立。二是因为狭义手稿学在日新月异的新媒介时代,无法应对新形势的变化,暴露出了日益严重的局限性。

文学手稿学是一种狭义手稿学,特指作者亲笔书写的文学创作手稿。一方面,文学手稿学在法国等西方学界已建立了一种文本生成学的学术体系,对研究作家创作的隐秘世界与写作个性,具有不可否认的重要影响。另一方面,如果局限于此,我们就无法面对文学手稿之外数量可能更为庞大、更为复杂的其他手稿。对像鲁迅、雨果、歌德这样百科全书式的文学家、思想家来说,尤其如此。就像面对牛顿的科学手稿时,我们无法回避这位伟大的科学家所留下的大量讨论炼金术、神学与宗教的手稿一样,鲁迅手稿的巨大遗产,也绝不仅仅局限于文学创作。事实上,在总共78册的新编《鲁迅手稿全集》中,文稿只有5册,占比不到16%。这意味着,如果我们固守文学手稿学的狭义概念,我们就无法承认、接纳鲁迅在翻译、古籍、金石、抄碑等其他方面的手稿文献,也无法完整呈现一个全面而丰富的鲁迅书写原貌。

如果要破除狭义手稿学给作家手稿研究带来的障碍与限制,就需要在手稿学历史与前沿问题的探讨中,重建一种面向新时代、新问题的广义手稿学或大手稿学。一方面,大手稿学需要正本清源,在空间上破除手迹与手稿的对立,打破手稿与非手稿的绝对界限,更加开放,更加包容。从文学手稿学出发,又不局限于文学手稿学。对于像鲁迅这样的大作家,只有跨学科、多视角整合,才能全方位面对其在创作、翻译、古籍、金石及其生活记录等多方面、多形态的手稿文献。另一方面,大手稿学需要在时间上与时俱进,开发、拓展手稿学的边界与范围,及时应对新媒介时代的新问题与新挑战。麦克卢汉将媒介定义为“人的延伸”,如果说笔写是手写的延伸,键盘是笔写的延伸,那么手稿电子化、电子化手稿,也必将是传统手稿学的延伸。尽管鲁迅手稿大部分是用自称“金不换”的中国毛笔书写的,但数字化建设与电子赋能,同样助力实现了经典作家在新时代的一种伟大跨越。

四 “杂编”之争:现代大手稿学的开放与分歧

鲁迅手稿编纂,既是如何形塑鲁迅的实践问题,也是如何开放手稿的理论问题。秉持一种什么样的手稿理念,决定着手稿全集编纂的一系列实际问题。如果坚持传统的文学手稿学概念,手稿新编就是按照旧理念补充新篇目,做法类似于《集外集》及其“拾遗”与“补编”。如果要突破概念壁垒,就要以更为开放的大手稿视野,解除不合理限制,解放文学手稿之外的所有书写文字,并赋予其与文学手稿一样的合法而平等的地位。新编《鲁迅手稿全集》与之前最大的不同,就在于收录了传统手稿之外大量的手书文献,包括课堂笔记、批校、题签、题赠、设计、绘画、自制剪报以及家用账、票据、便条、签名等。这一部分归入“杂编”,是突破最大,也是争议最大的。

鲁迅留日时期中文剪报

因为鲁迅手稿在前两次大规模的编纂中已经突破“文稿”限制,延伸到了日记、书信、翻译与辑校,对于这部分手稿,大家已经接受,并无异议。而当“杂编”再往前一步,继续突破时,就引起了激烈的争议。在全集凡例中,“杂编”和其他六编统称为“鲁迅手稿”,但专家委员会内部的意见当时并不一致。尽管手稿概念随着手稿扩容不断向前突破,但并不意味着更加开放的大手稿理念能一下子被所有人认可与接受。于是,在有限的承认与妥协中,一部分狭义手稿之外的手书文献被纳入全集,另一部分如鲁迅编写的生理学讲义稿《人生象斆》,则以非手稿理由被排除在外,这就导致手稿全集在编纂过程中,遗留了一些不彻底、不一致的问题。

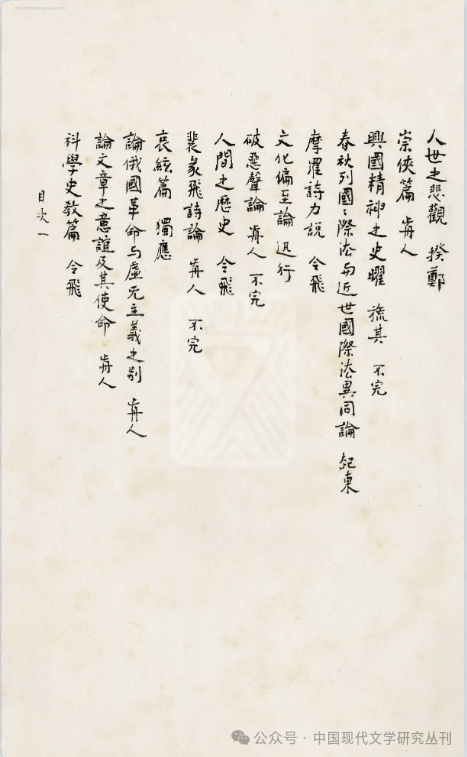

《人生象斆》(1909年鲁迅在浙江两级师范学堂任教时编写的生理学讲义)

反对“杂编”的专家普遍坚持“手迹”不是“手稿”的狭义理解,意见主要有两种,一种是不承认、不接受,另一种是不承认、可接受。鲁迅博物馆的前辈专家叶淑穗先生就坚持认为,“手迹”价值不高,与“手稿”名实不符:

“手稿”只限于鲁迅的著作、翻译、辑录、书信、日记等等反映鲁迅创作的稿本。而“手迹”则是凡有鲁迅所书写的文字均可列入,它的范围可说是无比宽泛。更何况是要“力图展现鲁迅手写活动的全貌了”。“手迹”的价值与“手稿”是决不可等同起来的。此种编辑“设想”与《鲁迅手稿全集》的命名是不相符的。[18]

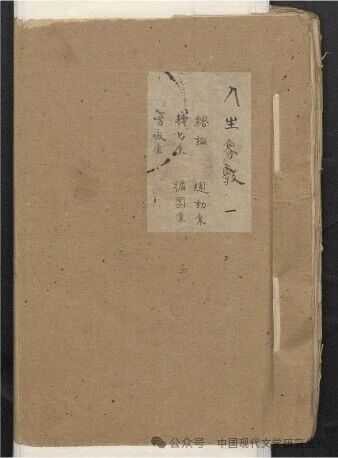

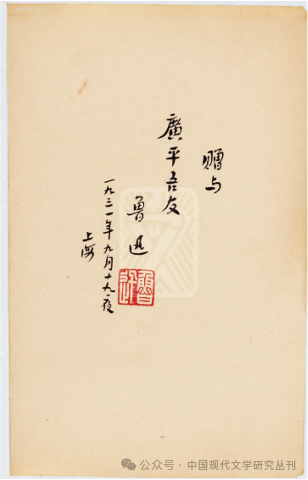

《中国小说史略》题赠

将“手稿”与“手迹”严格区分,这是狭义手稿学很有代表性的一种观点,因此有专家建议将书名改为“鲁迅手稿手迹全集”或“鲁迅手迹全集”。可以看出,叶先生所代表的手稿理念也有与时俱进的开放性,比如翻译、辑录、书信、日记等不属于“著作”一类的,现在也有了和“著作”平起平坐的地位。不过同时也可以看出,这种有限的开放理念仍秉持着过去以“创作”为中心的文学手稿本位主义,亦即,手稿只限于“反映鲁迅创作”。问题在于,这种创作中心论虽然做了有限开放,但翻译、辑录、书信、日记,毕竟不是“创作”,如果承认这些非创作的手书文献为“手稿”,是和创作中心论相悖的。再如,鲁迅日记里有持续24年的书账记录,如果日记里的书账可以纳入手稿,可以“反映鲁迅创作”,那日记之外的家用账之类,为什么不可以?另外,我们也不能绝对说,鲁迅手书的课堂笔记、读书笔记,就不如他的书信、日记有价值。其实,按照大手稿学的广义理解,手迹就是手稿,如果“力图展现鲁迅手写活动的全貌”,必然是要纳入的。

还有一类意见,是同意将题赠、签名、便条、合同、账目、收据等纳入手稿全集,但并不认为这些是手稿,也不认为都应该收,只是因为“求全”而“杂收”。编委会副主任黄乔生的意见也是部分专家的意见:

新编《鲁迅手稿全集》编纂原则中有一条是“应收尽收”,在“全”字上做文章,本是题中应有之义,所以就有了第七编“杂编”。关于这一编的命名,专家委员会意见颇不统一,先后拟出综合编、附编、杂稿编、杂编等几种名目。有人说,既然书名叫手稿全集,收入其中,就等于承认是手稿,但因为品种繁多,不好分类,所以叫“杂稿编”或杂编;但也有一种意见认为,零散的手迹不能算是手稿,只能作为附录,所以应该叫“附编”。

我主张用“附编”,就是觉得这些信手写来便条之类不是“稿”,既不成稿,也不能称为未定稿。稿有各种形态,有的是草稿,有的是修改稿,有的是未定稿,有的是成稿,应加以区别。例如,杂编中占较大比重的课堂笔记,虽然成形成块,却只是一种记录,并非鲁迅自己起草的稿子,也不是原创文稿或译稿。自然,鲁迅的片言只字都有价值,为了展现他的书写工作的全貌,所有字迹都不妨收录。不过,附骥尾可矣,何必称“稿”?故应称作“附编”,以区别于其他整编或正编,因为那些才是手稿全集的本体和主体。[19]

这类意见认为,“杂编”不是“手稿全集的本体和主体”,有别于“其他整编或正编”,是不属于“本体和主体”的一个另类。这样,“杂编”在手稿全集中实际上处于一种“在而不属于”的尴尬境地:既在“手稿全集”之内,也在“手稿全集的本体和主体”之外;既被吸收在内,又被排斥在外。这说明,部分专家即便勉强同意收入,也不认可其手稿地位。与其说是理念开放,不如说是爱惜鲁迅。列入“杂编”不是基于手稿自身的理由,而是基于手稿之外的其他理由。比如为了方便,为了研究:“专家委员会成员大多数是鲁迅研究专家,不但不反对多收,反而都一致认为越多越好,因为这样可以省却研究者检索的工夫。”[20]多多益善的主张,并非都认可大手稿理念,也并不认为“杂集”里的都是手稿。换言之,“杂编”不过是借手稿之名编入的“非手稿的手稿”。无论最后是称为“附编”还是“杂编”,都不能改变其不被认可的性质。

“杂编”的矛盾与悖论,其实就是手稿学建设中的矛盾与悖论。手稿全集和作家全集不同,编纂原理是手稿本位而非创作本位。比如上百个“鲁迅”签名的稿费单据并非创作,对收入《鲁迅全集》毫无意义,但对手稿全集来说则具有特殊意义。因为它和课堂笔记、题赠、便条、家用账等其他亲笔手稿一样,是作家文化生活的一部分,是无法取代的文字见证。在这个意义上,鲁迅的课堂笔记、入学申请书,鲁迅的家用账、房屋设计图,鲁迅的题赠、稿费单签名、收据、便条等,或是体现他作为学生的读书生活的一面,或是体现他作为市民的日常生活的一面,或是体现他作为作家的文化活动的一面,都具有不可替代的特殊价值。这些手稿和鲁迅的其他手稿如文稿、译稿一样,都很重要。其实,退一步说,手稿的界定,是在其有无作者手书的属性问题,而不在于价值高低的问题。手稿价值不能等同于手稿属性。不能因为被有些意见认为没有价值或价值不高,就剥夺其手稿属性。从这个意义上说,不应该有正与附之分,也不应该有价值高低的等级、秩序问题。这类手稿之所以收入“杂编”,主要考量有以下两方面原因:

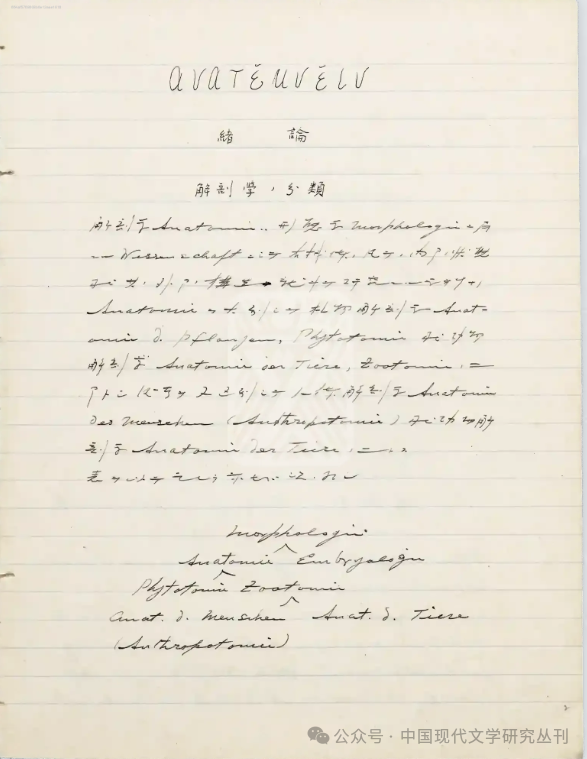

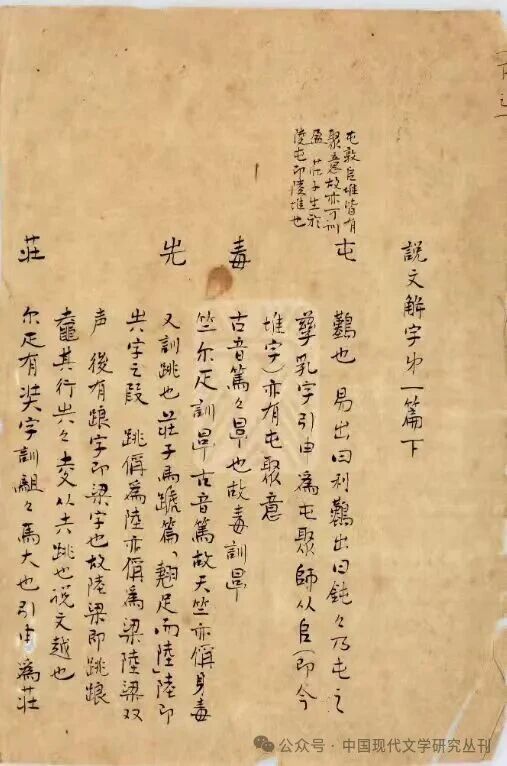

一是由于体量小,无法单独列编,如收据、题赠、账目等。不过,“杂编”中的“课堂笔记”数量相当可观,足以独立成编。鲁迅的“课堂笔记”现存14部,共计2598页,其中,鲁迅在江南水师学堂的课堂笔记有1种,《水学入门》手稿54页。在江南陆师学堂附设矿务铁路学堂的课堂笔记有5种,其中《开方》手稿8页、《开方提要》手稿121页、《几何学》手稿124页、《八线》手稿9页、《金石识别》批校本394页。在日本仙台医学专门学校的医学笔记6册,鲁迅在包封上题为“仙台医专讲义录”,有《组织学》手稿349页、《解剖学》手稿306页、《有机化学》手稿296页、《五官学》手稿325页、《血管学》手稿334页、《病理学》手稿193页。1908年夏在日本东京听章太炎讲文字学课的笔记两种,《说文解字札记》手稿33页、《说文解字》手稿52页。“课堂笔记”在《新编鲁迅手稿全集》中列为第64—70册,共7册。相较而言,鲁迅的文稿编有5册,译稿编有4册,日记编有5册,课堂笔记编体量更为庞大,却没有列入“正编”,获得独编的地位,究其根因,恐怕还是根深蒂固的狭义手稿学的执念。

《水学入门》手稿

《解剖学》笔记

《仙台医专讲义录》

《说文解字》笔记(一)

二是因为在传统的文体分类之外,鲁迅的其他手稿无法统一命名,不好分类。“杂编”之名,是受到鲁迅编杂文集的启发。鲁迅的杂文集多是编年体的文集,所收文章并非都是杂感,其中有时事批评的小杂感,有关于小说史料考证的小论文,有类似被日本学人视为小说的《阿金》,也有和《朝花夕拾》一样的回忆性散文《我的第一个师父》《女吊》等。所谓“杂”,是指按写作时间不分文体的编年整理,而非以“杂感”的文体来界定。正如鲁迅自言:“凡有文章,倘若分类,都有类可归,如果编年,那就只按作成的年月,不管文体,各种都夹在一处,于是成了‘杂’。”[21]同理,“杂编”内容丰富,囊括众多,除了课堂笔记、题字、设计、题签、批校、剪报、账目、票据等,还有不少难以判定体裁、不好归类的各种手书文献,归入“杂编”,也是一个相对合适的选择。

《<近代美术史潮编>出版合同》签名,《鲁迅手稿全集·杂编》

新编鲁迅手稿,一方面是在调整新的理念来指导实践,另一方面又是在用新的实践改写旧的理念。大手稿的理念是在新的编纂实践中倒逼出来的,并在实践中不断调适而得以检验与修正。尽管并不是所有专家都认可大手稿学,甚或排斥这个概念,以致全集编纂留下不少遗憾。不过从积极一面看,大手稿的开放理念拯救了一大批列入“杂编”的手稿文献,使其有机会从封闭幽暗的库房角落里解放出来,从此走入烟火缭绕、阳光普照的大众视野和公共生活。最有争议的“杂编”,恰恰也是最有创造性的亮点。

结 语

从1933年刘半农编纂《初期白话诗稿》,到2021年新编《鲁迅手稿全集》出版,再到2024年“鲁迅手稿数据库”上线开通,从纸媒印刷到数据平台,影印鲁迅手稿先后经历了近百年。是历史的力量、现实的力量、理念的力量、技术的力量,也是鲁迅精神的力量,让数万页支离流散、复杂难辨的鲁迅手稿在新媒介时代实现了伟大的聚合与广泛的传播。这是中国作家手稿编纂的一个新高度,也是中国手稿学建设的一个新起点。其中的经验与教训,设想与可能,值得深思,也值得期待。

符杰祥

上海交通大学中国作家手稿研究中心

200240

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2025年第11期)

注 释

[1]转引自叶淑穗、杨燕丽《从鲁迅遗物认识鲁迅》,中国人民大学出版社1999年版,第8页。

[2]参见叶淑穗《鲁迅文物经手录》,生活·读书·新知三联书店2024年版,第162~163页。

[3]秦硕:《新见鲁迅早期手迹二叶——兼及周氏兄弟在周作人日记中的文字互动》,《鲁迅研究月刊》2025年第3期。

[4]肖振鸣:《鲁迅手稿出版史略》,《新文学史料》2008年第4期。

[5]许广平:《许广平为征集鲁迅先生书信启事》,《中流》1937年第1卷第9期。

[6]许广平:《许广平为征集鲁迅先生书信紧急启事》,《译文》1937年第3卷第2期。

[7]《周海婴同志给毛主席的一封信》,《读点鲁迅丛刊》1977年第1辑,第6页。

[8]《毛主席对周海婴同志信的重要批示》,《读点鲁迅丛刊》1977年第1辑,第3页。

[9]参见叶淑穗《几部鲁迅手稿影印出版的缘起及其历程》,《上海鲁迅研究·鲁迅与翻译》第82辑,2019年6月。

[10]参见叶淑穗《几部鲁迅手稿影印出版的缘起及其历程》,《上海鲁迅研究·鲁迅与翻译》第82辑,2019年6月。

[11]《“鲁迅手稿数据库”全新升级》,“历史文献平台”微信公众号,2025年5月16日。

[12]莎拉·德里:《牛顿手稿漂流史》,王哲然译,湖南科学技术出版社2022年版,第324页。

[13]鲁迅:《且介亭杂文末编·“这也是生活”》,《鲁迅全集》第6卷,人民文学出版社2005年版,第624页。

[14]班固:《郊祀志上》,《汉书》卷二十五上,中华书局1962年版,第1219~1220页。

[15]范晔:《循吏列传》,《后汉书》卷七十六,中华书局1965年版,第2457页。

[16]刘黻撰:《蒙川遗稿》卷四,清同治光绪间瑞安孙氏诒让善祠刻塾永嘉丛书本。

[17]转引自徐强《手稿的概念:一种开放的理解模式》,《南方文坛》2024年第1期。

[18]参见科技部科技基础性工作专项资金重大项目“我国数字图书馆标准规范建设”研究成果《手稿元数据规范现状与发展趋势研究》。

[19]叶淑穗:《对“新编〈鲁迅手稿全集〉设想”的一点意见》,《鲁迅研究月刊》2014年第12期。

[20]黄乔生:《一个字,一篇文,一卷诗——新编〈鲁迅手稿全集〉识小》,《文艺争鸣》2021年第11期。

[21]鲁迅:《且介亭杂文·序言》,《鲁迅全集》第6卷,第3页。

|