|

张志新演奏留影

内容提要

1979年的张志新时刻标示着新时期文艺的历史叙事的原初创伤,即叙述者不可能在历史中把握并言说历史。寻根文学是持续直面、回应这种原初创伤的探索方式,在1980年代中期的起步中,其关键词“民间”和“传统”指称着“非规范”的边缘历史叙事,“非规范”一旦转为象征秩序,便即刻成为反讽对象。以王安忆在其漫长创作历程中对“寻根”的不定期重启为中心线索,可以发现,这种自反的书写在叙事边界的拓展中,不断更新着自己的历史互文性。循此观之,当代文艺史的张志新时刻是寻根文学在本雅明论述意义上的“起源”。

关 键 词

寻根文学 张志新时刻 起源 王安忆

21世纪20年代第一个春天的末尾,王安忆完成了她的第十五部长篇小说《一把刀,千个字》,关注其往复多姿的写作历程的研究者注意到,她又开始“寻根”了。王德威认为,“我从哪里来,要到哪里去”式的起源和归宿问题,“是王安忆不断书写的主题”,《一把刀,千个字》以别样的回响延续着《纪实与虚构》“探讨母系家族的来龙去脉”的工作。[1]张琳则把王安忆的“寻根”书写划分为三个阶段:1985年《小鲍庄》“文化寻根”;1992年《纪实与虚构》“家族寻根”;2020年《一把刀,千个字》“精神寻根”。[2]无论这些阶段的划分和命名(它们的所指显然相互交织)是否准确,王安忆在其持久文学生涯的若干时间节点,一次次重新开掘“寻根”书写的可能性,无疑是一个引人注目的现象。这种开掘往往具有元小说或元书写的性质,既是有关个人写作的探讨,也是对文学史上一代人的表意实践的省思。《纪实与虚构》直接讨论了20世纪80年代中期兴起的寻根文学运动,而《一把刀,千个字》则为“寻根”的“小说者”钩沉起一个更早的起源时刻,在这部小说台湾麦田版自序中,王安忆将作者和主人公的主体位置具有历史意味地合而为一:

那还是上世纪七十年代末期,初进上海《儿童时代》杂志社,这一年暑期,我们几个年轻编辑分头赴各地夏令营采访。……

夏令营结束,各路汇集报告,去北方营地的同事有一点奇遇,她营里的一位同学是英雄母亲的孩子。要知道,全国上下正兴起追缅和反思,众人皆睡我独醒而付出生命代价的牺牲者,就像鲁迅先生的小说《药》,义士夏瑜清冷的坟头,如今堆满了鲜花。但是,对我们激动的询问,同事反应平淡,听她意思,那孩子似乎性格乖戾。显然,她并没有接近到他,莫说收获事迹的材料,连表达热情都不得机会。是社会急剧变革的缘故,还因为处在青春的勇进阶段,时间在加紧节奏,翻过一个又一个年头,事件接事件,浪潮赶浪潮,迎面扑来,转眼即成追溯。激流奔涌中,这从未谋面的孩子,一直藏在深潜处,偶尔地,蹿上来,冒一个水泡。岁月积累,想他已经长大成人,越过少年青年,行走漫长中年,于是,有一天,我想着,为他撰写一部传。这话有些言过其实,这孩子又不是阿Q,承当国民性的化身,寄予了思想者的失望,成为启蒙的对象。我也不是启蒙者,孩子他母亲才是。我和孩子都没有大的抱负,小说者的怀抱就是小的。这个“小”不尽是渺小的意思,而是缺乏一个庞大的基数,可供归纳成类型。文学史上有许多人物后来成为名词,……并不能改变文体的世俗本质。[3]

如评论者们已经认出的,这里所说的“众人皆睡我独醒而付出生命代价的牺牲者”,即“文革”中取义、改革初期获平反并被追认为烈士的张志新(1930—1975)。[4]张志新的遭际与事迹是1979年全国舆论的中心话题之一,也为彼时的文学艺术所聚焦,在伤痕文艺思潮的形象塑造中闪现出一道另类光芒。但瞬间闪光的令名很快被新时期的“事件接事件,浪潮赶浪潮”所淹没,沉潜在包括文学史在内的当代史的深处。王安忆从历史深处打捞有关这位“英雄母亲”的记忆,借此将已成为常识的——从“伤痕—反思”到“寻根”的文学变迁过程中形成的——小说家立场与一种陌生化的身份认同结合在一起:像张志新的“孩子”一样,告别上一代的社会介入职能。这其中的吊诡在于,如果说,寻根文学是新时期文学“向内转”和“从‘干预生活’到‘日常生活’的转变”的标志[5],那么,当对“文体”和“世俗”的重申与对一位独异的“生活干预者”的记忆密不可分地彼此交织时,关于上述转变的常识性理解已经被问题化。这种问题化的意义不局限于狭义的文学领域。20世纪80年代中期,从以“知青”世代为主的寻根小说家,到电影第五代导演、美术“85新潮”艺术家,各领域的“新浪潮”一代作者纷纷走出“伤痕—反思”文艺,由直接的社会干预转向层次复杂的“文化传统”表述,同时展现专业领域的本体(如语言、形式、审美等)自觉。钩沉被淹没的历史时刻和被潜抑的能指,正是探究这种普遍的“新浪潮”主体的生成机制:对另类母亲之名的认同,如何成为告别既有象征秩序,开始全新创作的前提?在这个意义上,王安忆在21世纪20年代开端的元书写,是重新理解“寻根”起源的前文本。

王安忆《一把刀,千个字》,人民文学出版社2021年版

一 “字”与“物”:父名之外的书写/技艺

《一把刀,千个字》将张志新“孩子”的成长想象为一位淮扬菜厨师的养成。生于东北知识分子和干部家庭的他,在母亲蒙难之际被送往南方民间埋名避祸,整个少年时期与现代学校教育绝缘,上海弄堂的嬢嬢和扬州乡下的舅公分别用《红楼梦》和黄历教他断字识文,而厨艺正是这个民间文教及生活世界的内在构成:

说起学厨的经历,和黑皮有关。黑皮的爷爷,即舅公,是一名厨子。当然,不是扬州城里有门有派的名厨,而是串村走乡,替人办红白事的手艺人。这样的大司务,江北一带不晓得有多少,俗话说“扬州三把刀”,菜刀剃刀修脚刀,这是头一把。……曾经在无名镇的集市听评话,说书先生讲得细致,单单“狮子头”一节,足足一壶茶工夫。选料、备料、调味、和馅,最后团在掌心,左右倒手,嘴里木鱼般“的笃的笃”,百十个来回,听客纷纷叫好,又是百十来回。这也是扬帮菜,响亮结实![6]

尽管主人公后来又拜沪上淮扬菜大师单先生为师,并在纽约法拉盛成为名厨,但究其根底,厨刀是与剃头刀、修脚刀同列的民间手艺。主人公跟着嬢嬢初见单先生时,后者以“孔老二都打倒了,何师之有”的笑谈拒绝收徒,嬢嬢则回应:“孔老二与我们有什么干系,又不读圣贤书,只求薄技在身,挣碗饭吃。”[7]“扬州三把刀”显然代表着比精英大传统更为稳定的民间物质生活。与此同时,厨刀在小说里又反身指涉着讲故事的艺术,淮扬厨艺与民间语文——从舅公讲古的黄历到集市上的评话——同构互文,彼此喻指,而“手艺人”也是王安忆常用来描述自己小说家身份的修辞。因此,“一把刀”成了“千个字”——构造《一把刀,千个字》这部小说的文字——的同位语,如作者所说,“一刀剁下,四溅起来的不是火花,而是‘字’”[8]。

“字”(书写、叙述)与民间技艺、物质生活的互文性,既凸显着《一把刀,千个字》自身的元小说特征,也将其与寻根文学的原初意蕴密切关联起来。在被追溯为寻根文学元典的阿城小说《棋王》(1984)中,叙述主人公王一生的“吃”(物质)与“棋”(技艺)的过程,同时是“出身于知识分子家庭”的叙述者“对‘民间’凡俗生活意义的发现与认同”的过程。[9]尽管“吃”与“棋”常被评论者二分为“物质”和“精神”维度,但这两个维度在小说里是有机交融的:“一方面,是将精神、文化因素赋予最基本的物质生存层面;另一方面,则是在人伦日用每日荷锄之中,发现、体认到‘真人生’的文化价值层面。”[10]就分类和参照系而言,寻根文学所书写的“物质生活”不是“精神”或“文化”的区分项,而是更接近法国年鉴学派历史学家布罗代尔(Fernand Braudel)的相关界定。在对近代世界历史的考察中,布罗代尔将社会经济划分为“物质生活”(或称“物质文明”)、“市场经济”和“资本主义”三层结构。其中,“物质生活”是基底,即衣、食、住、行等日常生活领域的生产和消费;“市场经济”位于中层,即连接生产和消费的商品交换;“资本主义”则是操控市场的上层垄断领域。在对“物质生活”做一般讨论时,布罗代尔格外强调自给自足形态(尽管绝非具体考察中的唯一形态)的生产和消费,因为其历史最为悠久,换言之,“市场经济”和“资本主义”都是特定历史阶段的产物,而“物质生活”则是“亘古至今的生动现实,犹如流入大西洋的亚马逊河一样,滔滔浊浪,千古不尽”[11]。尽管布罗代尔的“市场经济”和“资本主义”论述明显以近代欧洲经验为中心,其建立在日常基底之上的历史性结构分层,却具有某种普遍性的启示意义。具体到20世纪50年代至80年代前期的中国,在国家计划和有限的商品经济之下,同样有一个古老的“物质生活”领域,这个领域正是“寻根”作家着笔的空间。

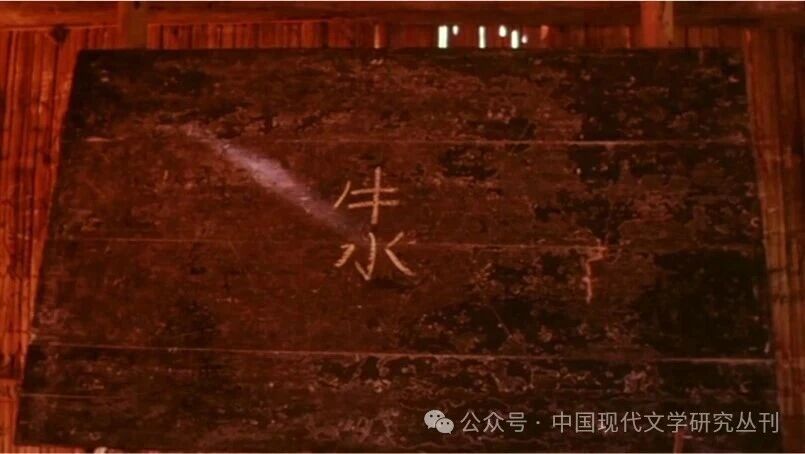

阿城的另一篇“寻根”代表作《孩子王》(1985),表面描写国营农场组织下的学校语文教育与生产劳动,实际是从中还原“亘古至今的生动现实”,王安忆在评论这篇小说时,特别注意到文字或书写意象(“造字”和“抄字”)与物质生活的转喻关系:

没有课本,由老师将课文抄写在黑板上教学,这名知青老师在黑板上抄着抄着,听见窗外传来牛叫,思绪走开,想到放牛的日子,撒一泡尿,牛聚拢来吃,不自觉就写下一个自创的字,上面一个“牛”,下面一个“水”——这个细节仿佛只是闲笔,但我却觉得颇有意味,它暗示文字的起源,从生活和劳动中来……这名知识青年试图让字回到最本来的意义,这就有了一个重大的情节,王福抄字典。王福是个有心的孩子,他像拾庄稼一样,将课文上识得的字一个一个积起来,积到三千四百五十一个字,另外还有四百三十七个字是从课本以外学来的,但是,这依然只是天地一角,于是,王福决定抄字典。这真是壮阔的一幕,简直好比夸父追日。我觉得这个故事其实讲的是文字,文字在使用中如何变形变质,然后再如何返璞归真。[12]

文字起源于劳动的命题,是经过阶级论改造的“民间文学”论述在文字学领域的拓展。胡适等人在五四时期建构了以民间口头语言为源泉、以白话文为中心的中国文学发展史,中国马克思主义学者则从生产关系角度将“民间”界定为“劳动人民”,进而书写了与上述文学发展史逻辑相同的文字发展史。如郭沫若在《古代文字之辩证的发展》一文中,将文字源于“劳动生活”看作是文学源于“民间”的“平行现象”:“文学起源于民间的口头文学。在阶级社会中,文学为统治阶级服务,逐渐脱离群众,逐渐‘雅’化,因而也逐渐僵化。到了一定的阶段,由民间文学吸取新鲜血液而再生;但又逐渐脱离群众,逐渐再‘雅’化,因而逐渐再僵化。如此循环下去,呈现出螺旋形的发展。中国书法的发展也正是这样。”[13]阿城和王安忆关于“文字在使用中如何变形变质,然后再如何返璞归真”的叙述,一方面延续着这种向民间/劳动寻求源泉活水的文学/文字观,另一方面将阶级论作为已经“僵化”的语言予以扬弃,试图直接呈现纯粹的物质生活。然而,如布罗代尔所指出,物质生活“并非纯属物的领域,而是属于‘物和词语’的领域”,后者意味着“人面对饭碗或者面包,不知不觉间成为语言的俘虏”。[14]如何使“字”成为“词”——掌握物质生活的恰如其分的语言,正是“寻根”书写的核心疑难。

电影《孩子王》

就这个疑难而言,小说《孩子王》只是表达了“返璞归真”的愿望,陈凯歌改编拍摄的同名电影(1987)则直接以再现本真的语言难题作为主题。电影《孩子王》保留了小说中“造字”和“抄字”的情节,但字符与字典都成了“天书”般失落所指的能指,与此相对应的是电影语言的自我问题化,即周蕾所说的“关于‘缝合’的问题”,影片贯穿着主人公知青老杆注目凝望的镜头,配接镜头却常常阙如,以致追踪其目光的研究者不能不追问:“他看到了什么?如果个人的眺望是对集体注视的反应,他的眺望究竟是对什么的反应?究竟什么是连结这一注视的更大的领域?”[15]主体目光中最终缺失了拉康意义上的象征秩序,张旭东将此看作中国“新浪潮”导演(作为知青一代的第五代导演)的电影语言的“前语言”特征,“它始终带有‘初学者’和‘伟大的业余者’的激情”,“尚不足以以一种成熟老到的符号语言服务于既定的、异化的意识形态”。[16]戴锦华则在上述缺失中看到了20世纪80年代历史文化反思运动(跨越媒介和文艺类别的广义“寻根文学”)的普遍困境的自反呈现:反思者寻求新的语言,创造新的表达,以期真切有效地表述历史,但新的语言表达又恰恰是他们“失语与无语”的表征。[17]这种自反呈现,也出现在同一时期的新潮美术运动的同一代“文字”艺术家的作品中,从谷文达的“非陈述文字”系列水墨(1985)到徐冰的《析世鉴——天书》(1987),《孩子王》的主人公仿佛走出了小说和电影,把一次偶然“造字”变成了自觉书写“非汉文的汉字”和“非古文的古书”的艺术。尤其值得注意的是,谷文达阐述创作理念的美术宣言,本身就是一种“寻根”的“文学”文体:

我们称其为“审美过程”的语言文字,它是对于人,类,无,法,穷,其,究,竟,的,大,自,然,的,“内,在,其,实”,的,某,种,宗,教,般,狂,热,地,执,迷,不悟,的,解释;从这一点上来讲,古代寓言、希腊神话与科学并无两致。[18]

该宣言文本以汉语文的能指断片消解了古今中外不同范畴元话语(“寓言”“神话”“科学”)的表意功能及其等级关系,这与寻根文学旗手韩少功的小说代表作《爸爸爸》(1985)如出一辙。《爸爸爸》书写一个叫“鸡头寨”的边缘社群,围绕鸡头寨的起源,小说呈现了两种叙事,即社群内部的唱古和外来的史官叙事,前者是以少数民族古歌为喻体的本土话语,后者则喻指“现代化”语境中的强势他者话语,二者碰撞抵牾,皆被质询或反讽为失效表征。小说的主人公丙崽是这种话语失效的中心形象,生而无父的他始终只会说两句话——“爸爸爸”和“×妈妈”。王安忆在《纪实与虚构》中从“人的存在繁衍”角度回顾寻根文学运动,把丙崽的两句话看作“这场运动内容的总概括”[19]。父亲不仅是人口再生产这种物质生活的主体,也是生活语法(母亲角色从属于该语法)的象征。然而,丙崽口中的“爸爸爸”并不是父亲的名称,一方面,他不分男女老幼见谁都叫“爸爸”,使之成为无意义的噪音;另一方面,对于鸡头寨来说,“爸爸”是个外来新词,按照当地传统叫法,丙崽从未见过的那个生他的男性是他的“叔叔”——一个他从不会说的词。“爸爸爸”由此同时意味旧父名的失落和新语言的消解。[20]

王安忆《小鲍庄》,上海文艺出版社1986年版

在新旧父名之外言说“失语”,也是王安忆20世纪80年代中期的寻根小说代表作《小鲍庄》的元书写主题。黄子平从解构主义角度将《小鲍庄》的叙述读解为一场“语言洪水”,在这场“洪水”中,新旧“理水”(缝合能指)神话的符码象征——“碑”与“坝”,皆暴露出虚幻造作的性质,与之形成对照的是“贯穿作品诸段落的坠子曲”,这些“神秘的汉字、语言游戏、真假难辨的信史野史等等杂乱无章的连缀”,显现了“历史叙述的真相”:“人们用语言之网与时间之流纠缠不休。”[21]这一具有洞见的解构批评以方法为目的,却未将论题着落于“寻根”作家(中国“新浪潮”一代艺术家)本身的书写,后者难以认同任何既定的符码,只能在错杂的能指之“网”或“洪水”中漂荡。[22]王安忆为《一把刀,千个字》做的题解——“一刀剁下,四溅起来的……是‘字’”——正与此互文。小说主人公在学厨出师后常曲折地回想起,扬州个园里层层叠叠的竹叶影子构成千万“个”字,这本来是清人袁枚所写楹联“月映竹成千个字,霜高梅孕一身花”中的意象,小说将其改写为孩子的辨字游戏,在主人公回忆里,句法不规范的辨字童声“一个字,一个字……”已“茫茫然不知其意”。[23]和其他具有元书写特征的“寻根”文本不同的是,《一把刀,千个字》展现了这种“字”的艺术的起源:父名之外的书写/技艺源自母亲缺席的创伤。

二 作为起源的张志新时刻

我这一生,庸庸碌碌,无所作为,勉强可称道的唯两桩事——父亲说,革命和儿女。……

……妈妈呢?妈妈在哪里呢?……姐姐扭转身子,对父亲的背后嚷:你的两桩成就里面,妈妈属于哪一桩?已经离开饭桌,向卧室走去的父亲,又回来,脸上呈现一种可怕的笑容,将面貌毁坏了。对着姐姐,回答道:两桩都是,既革命,又儿女!姐姐暴怒起来:伪君子!你和妈妈离婚,背叛革命,背叛儿女!父亲眯缝眼睛,露出一种类似无赖的表情:你呢?你为什么和妈妈划清界限!姐姐从椅子上跳将起来,向父亲扑过去。[24]

这是《一把刀,千个字》上部结尾爆发的冲突。小说分为上下两部,其中,上部是两种生活空间的交叉剪辑,一是主人公凭淮扬厨艺安身立命的美国纽约华人社群,另一是他当初获得这种传统技艺的中国长江下游民间世界。主人公成年立身和少年教养的交错呈现,同时是他的家族亲属关系的迤逦展现:妻子、嬢嬢、姐姐、父亲、祖父、祖母、舅公……这体现了小说对王安忆所理解的寻根文学运动的完整赓续:“这场寻根运动是由前后两个部分组成的,一是文化传统上的,一是家族史上的。”[25]完整的“寻根”以显豁的缺失为前提,小说上部不时回荡“妈妈在哪里”的问题;下部是对这个问题的尝试回答,即以张志新为原型的“纪实与虚构”;上部向下部的过渡之处则是主人公日常生活秩序的解体——间歇性到大西洋城颓废放纵,直接引起这一解体的是上面引述的姐姐与父亲的冲突,从中可以发现,由于独异的母亲的缺席,子一代无法认同象征秩序,也无法认同“自我”。这也表现在主人公名字的叙述上,他在小说里有多个名字——化名“陈诚”,昵称“弟弟”,诨号“兔子”,却无真名实姓。而从文学史角度看,第一部的结尾从“寻根”退回到了“伤痕”叙事,不被儿女认同的“革命和儿女”正是后者的典型主题。换言之,作为元书写的《一把刀,千个字》在这里叙述的是,寻根文学这种父名之外的书写,如何起源于伤痕文学象征化失败的时刻,即当代文艺史的张志新时刻。

按照一般的文学史叙述,广义的伤痕文学包含两个阶段,即“伤痕文学”与“反思文学”,后者与前者没有清晰界限,却往往被视为前者的“深化”,“‘深化’指的是超越暴露、控诉的情感式宣泄,引入思考、理性分析的成分”[26]。但实际上,“思考、理性分析的成分”从一开始就内在于伤痕文学,如标志这一文学潮流开端的刘心武的小说《班主任》(1977),“班主任”本身即为理性思考者角色。真正的问题在于,这种“思考”和“理性”是症候过于明显的后见之明:

快到谢惠敏家的门口时,一个计划已在张老师心中初现轮廓:他今天要把书包中的那本《牛虻》留给谢惠敏,说服她去读读这本书,允许她对这本书发表任何读后感,然后,从分析这本书入手,引导谢惠敏运用马列主义、毛泽东思想的立场、观点、方法去解答一系列互相关联的问题:应当怎样认识生活?应当怎样了解历史?应当怎样对待人类社会产生的一切文明成果?应当怎样批判过去文化遗产中的糟粕而吸取其精华?应当怎样全面地、辩证地看问题?应当怎样辨别香花和毒草,识别真假马列主义?应当使自己成为一个什么样的人?应当怎样去为祖国的“四化”,为共产主义的灿烂未来而斗争?……[27]

1977年春天,年近中年的张俊石老师试图引导学生回答一系列问题,这些问题似乎只是到了这个春天才被这位班主任想到,他此前十年的所思所言皆不可闻。理性主体或独立思考者在历史劫难中缺席,这在伤痕文学的另一篇发轫作——卢新华的《伤痕》(1978)中显现为叙事的实在界:

……推开门,见妈妈正趴在写字台上写着什么,见她回来,惊奇地喊了声“晓华”便朝她扑过来。她也百感交集地扎在妈妈的怀里。好久,她挣出头。擦着眼泪问:“妈,你在写什么?”“没,没写什么。”妈妈脸上忽然一阵惊慌,忙去掩桌上的纸头。于是,她疑惑地一步抢过去。夺在手上看时,上面却分明写着几个大字:“关于我的叛徒问题的补充交代。”她两眼盯住她,忿忿地骂了声:“可耻!”转身便往外走。“哪里去?”“你管不着!”可是,妈妈已经抢先一步披头散发地拦在门口了。“啊!”她惊叫一声,从梦中猛醒,蓦地坐起在铺上,止不住双手按着怦怦乱跳的心。[28]

在从母亲来信中得知其平反的当夜,王晓华梦见了妈妈当初伏罪自供和自己“误认”妈妈所认之罪的情景,惊醒后不久返家探亲,但只见到母亲遗体,在痛苦中决心牢记受害者“伤痕”,向着前方的光明阔步行进。《伤痕》中的梦是拉康意义上作为实在界的梦,显影着悖论式的原初创伤——受害者作为驯服工具配合制造了历史灾害;从创伤之梦回到用“伤痕”叙事编码的现实,则是小说正在参与的意识形态修复,“用来结构我们有效、真实的社会关系,并因此遮掩不堪忍受的、实在界的、不可能的内核”[29]。而只有从实在界的角度,才能理解张志新在二十世纪七八十年代之交带给人们的冲击和震撼。

《作品》1979年第11期封面——唐大禧为纪念张志新而创作的雕塑《猛士》

1979年3月末,中共辽宁省委正式为张志新平反,并追认其为革命烈士;4月22日,辽宁省委机关刊物《共产党员》月刊第四期专题纪念张志新;5月25日,《人民日报》转载辽宁《共产党员》记者采写的长篇通讯《要为真理而斗争》,在头版加编者按,召唤“每个共产党员都应以张志新同志为镜子”反躬自问;6月5日,《光明日报》发表独家通讯《一份血写的报告——记党的好女儿张志新》;6月11日,《人民日报》发表张志新狱中答辩摘录和读者来信……是年夏天,勃然兴起王安忆后来回忆的全国“追缅和反思”高潮,其中的重要构成是张志新题材的文艺创作热潮,从报告文学、诗歌、歌曲、绘画、雕塑、连环画、话剧、戏曲(如京剧、评剧、越剧、沪剧等),到彼时刚刚出现的“新媒体”形式——电视剧,各种媒介和体裁的作品井喷一样涌现。就控诉(“文革”中的人道灾难)主题而言,张志新题材的作品属于广义的“伤痕”叙事,但主人公孤绝不屈的战士和思想者形象(“文革”初期即公开、系统地质疑这场运动,在孤立无援的处境中毫不妥协地抗争和表达,直至牺牲),却正是当时的伤痕文艺所匮乏的,尽管这一形象常被习惯性地与50—70年代文艺所塑造的革命史中的英雄典型联系在一起,但在最能引起读者和听众共鸣的诗篇中,张志新的感召力恰恰在于她的“当代”非典型性:

我们有八亿人民,/我们有三千万党员,/七尺汉子,/伟岸得象松林一样,/可是,当风暴袭来的时候,/却是她,冲在前边,/挺起柔嫩的肩膀,/肩起民族大厦的栋梁!/……/如丝如缕的小草哟,/你在骄傲地歌唱,/感谢你用鞭子/抽在我的心上,/让我清醒!/让我清醒!/昏睡的生活,/比死更可悲,/愚昧的日子,/比猪更肮脏![30]

如果说,雷抒雁的《小草在歌唱》获得普遍认同之处是“诗的叙述者在历史反思中自省的真诚态度”[31],那么在1979年的“反思”视野中,张志新几乎是独一无二的——“八亿”和“三千万”中只有“她”。此即王安忆在《一把刀,千个字》自序中所说的“众人皆睡我独醒而付出生命代价”,在四十年后写作的这部小说里,主人公母亲被直接讲述时,唯一的名字是“她”,这种把代词当名词使用的方法,呼应着《小草在歌唱》中“她”的所指——是“母亲”,是“女儿”,更是独自取义的“战士”,在彼时的“追缅和反思”中,除了张志新,没有同时代人可以承当这个“她”。而作为性别表述,“她”映照出了平时貌似“伟岸”的“七尺汉子”在历史关头的不堪,男性诗人或叙述者“我”成了无地自容地自惭自省的主体位置。在“向张志新烈士学习”朗诵演唱会(诗刊社、中央人民广播电台举办)上,现场情绪的高潮正出现在朗诵者读到让听众如感“鞭子抽在心上”的诗句——“让我清醒!让我清醒!昏睡的生活,比死更可悲,愚昧的日子,比猪更肮脏!”——时[32]。

而就在上述“追缅和反思”高潮的侧畔,伤痕文艺开始发生新变化——遮掩实在界的新象征化。1979年7月,《清明》创刊号发表了鲁彦周的小说《天云山传奇》,这篇小说被不同的文学研究者划入“伤痕文学”或“反思文学”,而据其改编拍摄的同名电影(鲁彦周编剧,谢晋导演)则成为谢晋“反思三部曲”的第一部(另外两部为根据张贤亮小说《灵与肉》改编的电影《牧马人》和根据古华小说《芙蓉镇》改编的同名电影)。这种命名差异既表明“伤痕文学”与“反思文学”界限模糊,也显影了前者向后者过渡的关键角色——作为“归来者”的作者和主人公。20世纪50年代中期以来在历次政治运动中落难、下放的作家们,于“文革”后陆续复起,其中一批作者从70年代末开始讲述和自己有类似经历的主人公的故事,将其书写为清醒而独立的知识分子,使历史反思成为塑造历劫归来的理性主体或启蒙者典型,因而,“反思文学”也被称为“归来者文学”[33]。戴锦华以电影《天云山传奇》(1980)为例分析这种“归来者”叙事,发现它同时是建构男性文化英雄的性别书写方式:“影片结尾处的一座新坟、葬埋在坟中的女人,载去了当代史中的灾难,乃至当代史本身;而一个年轻充满活力的女人取代了死去(或干脆称之为历史献祭)的女人在男主角身边留下的空位,映衬或印证着其男性主体的位置;在其侧畔,一个被放逐、或自我放逐于婚姻秩序之外的女人则用以背负大时代逝去后的忏悔、反思的重负。”[34]这种性别角色模式的故事,显然与人们追悼张志新时所反思的历史经验截然相反。随着“反思文学”书写潮流和张志新悼念热潮的此涨彼落,一批载历史苦难之誉归来的“他们”取代无法复归的“她”,凸显于新时期中国文化的前景,但后者也预先构成了反讽前者的背景。

王安忆《叔叔的故事》(1990)是反讽“归来者文学”最著名的元小说,“叔叔”的称谓指称着作家间的代际关系:“像他这类人,年长的可做我们的父亲,年幼的可做我们的兄长,为了叙述的方便,我就称他为叔叔。”[35]“归来者”不仅是知青一代作者的父兄辈,而且为其最初的写作提供了“父兄之名”,二十世纪七八十年代之交的知青写作是在“伤痕—反思”的名义下进行的。因此,《叔叔的故事》既是对“反思文学”的反讽,也是对作者自己这一代作家的“自我理想”的反省。王安忆曾将这篇80年代结束后写作的小说称为“对一个时代的总结与检讨的企图”[36],事实上,在这种自觉的整体省思之前,实践中的自反早已展开,最为突出的表现即寻根文学的反象征秩序书写。

参照1980年代中期寻根小说的象征符号,李振声将创作时间比这些小说稍早的一批后朦胧派诗歌命名为“文化寻根诗”[37];贺桂梅在此基础上更具体地指出,以指涉历史文化共同体的古代符号(文本或地理“古迹”)为核心,80年代前期兴起的“文化寻根诗”可以看作寻根文学思潮的前奏,其中,连接符号能指与所指的关键是“游走于两者之间、事实上也是建构两者‘必然’关联的抒情主体(“我”)”[38]。“文化寻根诗”的代表诗人杨炼、江河和寻根小说家一样属于知青一代,但值得注意的是,以抒情主人公或叙述者“我”阐发古代符号、代言民族历史文化,也是“叔叔”的主体建构方式。

电影《巴山夜雨》

在1981年第一届中国电影金鸡奖的评选中,同为“归来者”叙事的《巴山夜雨》(叶楠编剧,吴永刚、吴贻弓导演)和《天云山传奇》共享最佳故事片奖,前者最受瞩目之处在于,它是当代中国第一部“诗电影”。影片中,男主角诗人秋石蒙难、脱险和作为叙述、抒情主体启蒙人心的历程,与展现历史文化地理的长江航程融为一体,情节的转折和情绪的高潮同时出现在雨夜三峡,当代诗人由此和古诗意象“巴山夜雨”互为化身,共同指涉历劫而绵延不息的中国文化。这种诗人人格、古代符号和文化共同体命运的交融,同样是“文化寻根诗”的基本配置。最为典型的当属杨炼的《大雁塔》(1981),一方面,抒情主人公“我”就是“墓碑似的一动不动/记录下民族的痛苦和生命”的大雁塔;另一方面,历史文化的纪念碑被赋予了启蒙者的形象:

沉默/岩石坚硬的心/孤独地思考/黑洞洞的嘴唇张开着/朝太阳发出无声的叫喊/也许,我就应当这样/给孩子们/讲讲故事[39]

从“孤独地思考”“朝太阳发出无声的叫喊”等诗句来看,这个启蒙者的塑造明显借重了张志新悼念热潮中传播最广的叙事元素,这些元素也曾出现在“文化寻根诗”的另一位代表诗人江河1979年纪念张志新的诗篇中:

英雄的痛苦变成石头/比山还要孤独/……/我又一次来到这里/反抗被奴役的命运/用激烈的死亡震落墙上的泥土/让默默死去的人们起来叫喊[40]

在这篇《没有写完的诗》中,抒情主人公以张志新本人的身份讲述“英雄”一次次经历“古老的故事”,这个身份被想象为幽长历史中前赴后继的主体位置,叙述者(诗人)和被述者(张志新)之间的差距由此得以消弭。诗人想象性地占据张志新式“英雄”的位置,以此作为缝合点,汇集历史能指,编制民族神话。这个缝合点是“文化寻根诗”象征秩序的建构基点,也是其解构者敏锐捕捉到的不可能的视点:

有关大雁塔/我们又能知道些什么/有很多人从远方赶来/为了爬上去/做一次英雄/也有的还来第二次/或者更多/那些不得意的人们/那些发福的人们/统统爬上去/做一做英雄/然后下来/走进这条大街/转眼不见了/也有有种的往下跳/在台阶上开一朵红花/那就真的成了英雄——/当代英雄/有关大雁塔/我们又能知道些什么/我们爬上去/看看四周的风景/然后再下来[41]

在韩东的《有关大雁塔》(1983)中,历史能指的缝合点是一个不可能抵达的位置,每一次爬上高塔,俯瞰四方,都不过是对“英雄”的滑稽模仿和对自己的盲瞽、无知的证明。韩东的《有关大雁塔》对杨炼的《大雁塔》的反讽,对“文化寻根诗”的解构,素为评论者所乐道,而鲜有论及的是,这种解构的关键前提是对张志新位置的不同感知:

当黑暗围拢的时候/唯一发白的/是你那失血的脸庞/这是冰凌/是岩石构成的月亮/封冻着潮水般的感情和思想/沉重的夜/把你挤碎/每一块碎片/都化作一颗星光/从此/天空布满了冷峻的眼睛/大地回荡着爆裂的声响[42]

在张志新纪念落潮和“归来者文学”盛行的1980年,韩东写作了《无题——献给张志新》,仍将张志新视为无可替代的“唯一”,诗人没有幻想在“唯一”者的位置上缝合“碎片”,建构用以投射“自我”的整体性历史主体(在韩东1980年前后的诗歌中,英雄主义的“我”是引人注目的标志,但在书写张志新时,这个“我”耐人寻味地消隐了),而是从一颗颗“星光”——“冷峻的眼睛”里寻求启示,同时记录“大地”上的回音。这种呈现距离——大地与星空的距离——的纪念,显然迥异于杨炼、江河诗中抒情主人公与历史纪念碑的合体。而在《一把刀,千个字》里,“星空”和“纪念碑”这两个关键意象,同时出现于主人公父亲对自己和已成为烈士的孩子母亲(以张志新为原型的“她”)关系的感悟中:

他想起寒夜里,女同学从天而降,一把裹起儿子,说走就走!女同学抱着儿子,站在当地,说了这么一句话:她的真理在星空,我们的,在日复一日之中。……事情也不在儿女,而是母亲,那个她!也是纪念碑,他,他们,都是驮碑的龟。[43]

相比于“唯革命与儿女”的自我抚慰,“驮碑的龟”是主人公父亲更真切的体认,父亲并不承当父名——历史主体之名,而是同儿女一样,作为世俗男女的一员在“日复一日”的生活里,与唯一的“她”(主人公母亲)的“星空”遥遥相对。这正是寻根文学的起始位置。尽管与“文化寻根诗”分享相似的象征符号,但正像《有关大雁塔》对《大雁塔》的解构,寻根文学在80年代中期的正式展开,恰恰始于对“纪念碑”隐喻的象征秩序的反讽。在阿城的《棋王》里,王一生母亲留给他的“无字”棋,相当于民间生活史的“无字”碑,“这历史从不曾在主流意识形态中获得讲述,似乎也没有过讲述它们的语言”[44]。在此前提下呈现民间语言、经验和历史,是寻根文学创作的初衷,而诚如前述,韩少功、王安忆等人具有元书写性质的“寻根”文本,悖论式地消解了以自在的民间语言讲述民间社群本身的经验和历史的“寻根”神话。王安忆的《小鲍庄》书写了时间和媒介形态各异的“纪念碑”——从古老的“鲍家坝”到铭写“永垂不朽”的新墓碑,从报纸上的“小英雄”报道到乡邻口耳相传的“仁义”口碑,乃至唱古的坠子曲,都无法真正呈现被“纪念”的事与人。

三十多年后的《一把刀,千个字》延续着对“纪念碑”的“异化”书写——“铺天盖地的烈士母亲的照片,家里是不陈列的”[45],与此形成富于张力的对照,“真理在星空”的母亲同时又是家庭日常生活描写的对象。这种日常生活描写具有显著的历史地理特征,从属于王安忆此前从未尝试的东北叙事,借助“东北”,《一把刀,千个字》不仅拓展了“寻根”作家笔下的物质生活,而且深化了张志新时刻对于寻根文学“起源”的意义。

三 “寻根”地理与东北叙事

《一把刀,千个字》对主人公的亲缘/地缘关系的叙述,从美国纽约写起,在上海和淮扬城镇、乡村间闪回,最终抵达东北——整个故事的起源地。这种叙述顺序再现了寻根文学的地理表征的漫长展开。

在自述《小鲍庄》的创作缘起时,王安忆多次追溯1983年的美国之行,大洋彼岸的游历让她对自己作为上海知青获得的江淮乡村经验“有了截然不同的生活作为参照”[46],并由此形成视野更加开阔的“写中国”意识[47]。与这种个人创作经验相契合的,是韩少功对寻根文学兴起的语境的整体回顾:在中国“改革开放”初期面对西方文化潮流,属于“泛知青群体”的一批作家试图在西方中心的单一现代化模式之外,探寻“多重现代化”的本土资源和动力,对于这批拥有城乡双重生活经历的作家而言,“都市总是成为西方文化最先抵达的地区”,乡村“与都市相比有一个时间差,会更多积淀和储存一些传统文化遗产,就像一个活的博物馆”[48]。不无矛盾的是,在先于冷战结束而到来的后冷战情境中,以“传统文化”的“博物馆”再现当代中国,本身就是西方中心主义的东方学表述,这与韩少功在“多重现代化”立场上所说的“‘寻根’不是要建立博物馆”[49],恰好构成背反。作为这种背反在创作上的表现,前述具有自反性的“寻根”文本,一方面讲述以“传统乡村”为喻体的中国寓言,另一方面自我消解或问题化叙述语言。在1992年创作完成的《纪实与虚构》中,王安忆明确检讨了1980年代中期寻根文学对乡村(被等同于“民间”)的过度聚焦:

这段时间里,我们大家都有些痴痴迷迷的,纷纷来到民间,采集各种传说民谚,再逐字逐句分析,演绎出无穷的内容。我们还有些坐地分赃似的,你是西北王,我是东南王,我写这条河,你写那条江。城市变成落寞的地方,只剩下几个形单影只的驻守者,孤独而行。[50]

曾拟取名“上海故事”或“茹家楼”的《纪实与虚构》,从当代上海城市生活和作者母亲(茹志鹃)的姓氏出发,以一条“蠕蠕(柔然)入中国为茹氏”的史料为线索远溯漠北草原,调用各种文献,建构从中古游牧到近代江南工商业的家族史和以之为中介的历史共同体想象。向华夏边缘“寻根”,是寻根文学最具区分性(区别于1990年代以来的“传统文化热”和现代史上的各种文化民族主义)的特质的体现。在被称为“寻根派宣言”的《文学的“根”》(1985)一文中,韩少功一方面针对西方中心的“现代化”语境强调中国文化传统,另一方面则将中国历史中的“非规范”边缘文化突出论述为另类现代化的主要资源。[51]除了体现地理和族群意义上的边缘取向的草原祖源叙事,《纪实与虚构》通过以上海为出发点的母系“寻根”,为寻根文学的边缘书写开辟了一个新的维度——性别意义上的边缘。正是在这个新的维度上,现代叙述者(城市生活中的现代女性)有机承接了多元融合的历史谱系,使寻根文学的“多重现代化”从抽象立场趋近具体书写实践。但这种承接和书写也呈现出明显的困境:在现代女性叙述者建构的母系家族史中,几乎没有女性的位置。如戴锦华所指出,“王安忆对母系家族以及家族中的女性的寻根,一旦超离了生者的记忆,超离了口头的流传,而必须进入文字的历史,它便只能演化成经典的男性与权力的历史……在这文字的历史中,不论是正史还是稗史,其中心舞台上,都不再有女人的身影”[52]。

就克服这种困境而言,王安忆2010年创作的《天香》是最为突出的女性寻根小说,作者将这部取材于上海顾绣(作品中命名为“天香园绣”)历史的小说的主题明确界定为“女性独立自主,走上历史舞台”[53]。小说中“天香园绣”的发展传播史就是女性主体性具体化的历史,“绣阁”里的活动不只是衰败家族得以存续的经济基础,也不只是独立于男性的女性情感经验的表达和交流方式,还是女性视角下的物质文明史的表述媒介:

小绸冷笑:什么不是古物?咱们吃的用的,哪一件不是从古到今,不过就是越制越精!就说稻米,最初是鸟耕,风吹来些野种子,然后就人力替代,将地做成田畈,选种,育苗,再选苗,育种,循环往复……镇海媳妇向闵解释道:姐姐的意思,每一件东西都是有来历的,不会凭空生出。既已开头,闵便不肯罢休,紧着追问:那么头一件是从哪里来的呢?这一句有些把两个问倒了,怔忡一下,小绸道:天工造物!话说到天,就不好再往下追了,三个人心里都有些怅然,因感到了天地的久远。[54]

起初因男人结怨的小绸和闵女儿在镇海媳妇撮合下共创“绣阁”,在其中“感到了天地的久远”而渐消嫌隙。从书香名园的“绣阁”到后来坊间杂院的“绣幔”,小说中的女性情谊空间与生产空间相融,犹如“天工造物”一般广阔。这并非单纯由小说家想象力构造的象喻,而是依托于真实的物质生活史。《天香》故事起讫时间为明嘉靖三十八年到清康熙六年,根据作者的解释,其中的重要参数是《天工开物》成书的时间,“《天工开物》是关于工匠工艺的典籍,那时候,真有点文艺复兴的意思,工艺农艺兴旺发达,生产力的发展突然到了一个飞跃性的时刻”,小说广泛描绘了相关生产图景,“天香园绣就在这样的背景里发生了”。[55]《天香》标志着王安忆的城市/女性寻根小说的一种新变,日常生活不再孤立呈现于私人空间,而是被展现为整个物质文明体系的一部分。在《一把刀,千个字》的结尾,因为嬢嬢去世,主人公从纽约重返少年时生活的上海,尽管他当年和嬢嬢蛰居于弄堂,这座阔别数十载的城市真正触发他回忆心潮的空间,却是不期然重逢的已改造为创意园区的旧钢厂:

这地方他来过,就是爷叔带来洗澡的钢厂。可不是吗?那行车里,招娣在向他挥手。隆隆的机器声遍地响起来,只看见招娣拢着嘴对他说话,却听不见声音。火星子四溅,烟花似的,绚烂极了。眼泪像决堤的洪水,倾泻而下。……他不敢乱动,也不敢擦拭眼睛。那里面的液体不晓得蓄了多少时日,又是怎样的成分,滚烫的,烧得心痛。止也止不住,越触碰越汹涌,几成排山倒海之势。[56]

带主人公到钢厂澡堂洗澡的工人爷叔是他在弄堂里的邻居,而带他在钢厂食堂吃饭的女工招娣则扮演了嬢嬢的角色。物质生活史和人类史一样古老,但衣食住行的形态、空间和符号体系却是持续流变的,20世纪六七十年代的上海弄堂深嵌于以重工业为主导的生产和消费体系,《一把刀,千个字》将寻根文学的民间物质文化书写拓展到了重工业时代的日常生活,在这个意义上,小说结尾主人公排山倒海之痛的对象,不只是他曾经避难蛰居的上海,更是他真正的故乡——作为中国重工业文化元空间的东北。

就区域地理的局部而言,东北在1980年代中期已经是寻根文学的叙述对象,乌热尔图和郑万隆书写兴安岭山林和鄂温克、鄂伦春等边疆少数民族的小说享誉一时。在《一把刀,千个字》中,主人公曾短暂地到黑龙江呼玛林场谋生,与鄂伦春人生活在一起,这延续着书写东北华夏边缘的寻根文学线索,但真正具有拓展/溯源意义的叙述在于呈现使东北成为“东北”的空间和媒介:

一九三四年,她出生于哈市道里一户基督教家庭。……排行居中的她,继承父母的音乐禀赋,变声期渡过,母亲专请一位白俄女老师教她声乐。……中华人民共和国成立,新朝开元,朗朗乾坤,人心都昂扬向上。……她没有应众人期待报考音乐学院。母亲因及早成家,走入相夫教子的主妇生活,放弃深造,一直心存遗憾,将梦想寄予女儿身上,不想她却上了工业大学电气机械系。

学校起源于中东铁路培训人才的需要,一度名为“中东铁路工业大学”,是中苏友好的象征,也显示走苏联道路的基本国策。……政治信仰也影响着生活方式,女学生穿布拉吉,男学生流行垫肩铜扣的军用大衣。星期天到苏联外教的俱乐部里,喝红酒,大列巴加蒜泥肉肠。[57]

真实的张志新生于天津的一个音乐世家,1950年代前期在中国人民大学俄语系读书和工作,1957年从北京俄语学院调至沈阳市委工作,后任辽宁省委宣传部文艺干事,直至在“文革”中取义。《一把刀,千个字》将人物原型分散各地的生平要素(音乐素养、俄苏文化熏陶、在重工业城市工作生活)集中于东北,并从沈阳北移至哈尔滨,这是以城市“寻根”叙事,来凝聚塑造“东北”区域和中国重工业文化的历史脉络。不同于沈阳的古代城市基础,哈尔滨是因19世纪末修建中东铁路而诞生的城市,正是铁路这种工业化交通媒介将农耕和草原游牧、森林渔猎的分殊地理整合成作为区域整体的“东北”[58];在1950年代新中国“优先发展重工业”的总体战略中,哈尔滨由号称“东方小巴黎”的东北亚商贸中心被重塑为重工业城市。从城市的诞生到城市的转型,哈尔滨的历史与区域和民族国家的整体性相关塑造若合符节,也更直观地体现了欧洲文化尤其是俄苏文化的影响。韩少功曾在《文学的“根”》中列举中国文化中的跨国文化因素,特别提及俄罗斯族“带来了欧洲的东正教文化”[59],《一把刀,千个字》显然推进了这方面未能充分展开的“寻根”书写。小说将“她”读书的学校设定为“起源于中东铁路培训人才的需要”的哈尔滨工业大学(成立于十月革命后的1920年),则是工业化和社会主义这两条历史线索的有机结合的再现,国际社会主义运动在20世纪初由俄国社会民主工党传入哈尔滨中东铁路职工当中,于1920年前后达到高潮,构成哈尔滨及东北在1950年代成为社会主义工业现代性前沿的前史。但王安忆东北叙事的落脚点并不是政治经济史,而是以之为背景的日常生活。

中东铁路俱乐部旧址

从城市特色饮食,到工业大学校园生活,再到单位制厂区里的婚房和育儿方式,乃至东北知识女性到扬州婆家探亲时的装束行止对比,《一把刀,千个字》从日常生活角度重写了张志新故事。这在很大程度上回应了四十年前塑造英雄典型的大叙事的象征化失败,无论是按照50—70年代文艺的革命英雄主义典型来塑造,还是按照新时期叙事的文化英雄典型来塑造,都无法接近非典型的“她”。在《一把刀,千个字》中,日常生活不仅是“她”作为思想者的外部物质环境,而且是促成其孤异的英雄之举的内在环节:“文化大革命”初期,“她”在公开发表质疑这场运动的灼见之前,经过了相当长时间的缄默、观察和沉思,在此期间,家庭内部的对话——上小学的女儿让“现成理论”显出“诡辩术嫌疑”的诘问、丈夫“现象即本质”的经验主义表达——参与推动了“她”的质疑。但“她”在历史关头的抉择又完全是以外部聚焦来呈现的,其内心世界在小说里付诸阙如。这种阙如是叙事限度的诚实自指,叙述者承认自己像主人公及其亲友一样,终于还是无法理解“母亲”,如果说“她的真理在星空,我们的,在日复一日之中”——说这句话的女同学事实上正在执行“母亲”世俗意义上的托付——那么“她的真理”已然包含了“我们的”,“母亲”和“我们”在“在日复一日之中”经历着同一种历史,“我们”对覆盖自己的“星空”感到陌生,意味着无力像“她”一样在历史中把握并言说历史。这是《一把刀,千个字》追溯到的寻根文学的创伤性起源,而四十年后在“张志新的孩子”的位置上尝试讲述“母亲”的故事,又使原初创伤显现为重新探寻的欲求动力。

参照上述以东北为叙事空间的追溯与探寻,可以发现近年备受关注的所谓“新东北文学”与寻根文学的密切关联。2024年3月,以“铁西区的故事”为题的东北叙事论坛在复旦大学举行,被称作“铁西三剑客”的“80后”东北作家双雪涛、班宇、郑执自然成为主要讨论对象,王安忆在论坛中提出:“是不是还有些东西在当下热议里是被忽略的?”[60]这次论坛缘起于王安忆近年对东北的兴趣,而值得玩味的是,以中国现当代文学研究者为主的与会者们完全没有将王安忆本人的东北叙事——与“新东北文学”的代表作有显著互文关系的《一把刀,千个字》——纳入讨论。[61]这种忽视暴露了主流“新东北文学”研究的视野盲区:对所谓“铁西三剑客”作品中的历史做偏狭断代,仅关注1990年代的国企工人下岗,而舍弃更为丰富的历史叙事。在此文本阅读盲区的基础上,“新东北文学”又往往被反过来批评无视1990年代之前,尤其是1979年之前的历史,将总体性的历史过程片切为“‘去头去尾’的段落形态”[62]。这类批评所忽略的不但是文本内部的事实,而且是文本所承接的文艺史脉络:像寻根文学的反象征秩序书写一样,“新”东北叙事的历史探寻是以反讽僭称“总体”的历史神学为前提的。

就作家代表作而言,郑执的《仙症》是人云亦云的命名与实际历史地理书写反差最大的“新东北文学”文本,作者因为这篇小说而蜚声文坛,成为以写“下岗”著称的“铁西三剑客”之一,然而,小说不仅没写铁西区,对于“下岗”也仅仅是一笔带过:“1998年夏天,我爸妈双双下岗”,“1998年的夏天结束,我爸跟发小儿的饭馆开张,意外地红火。我妈也有了新的工作……”[63]父母下岗的困境只一个夏天便被克服,但正是在这个夏天,叙述者“我”和主人公精神病人王战团建立了紧密联系,他的精神病是“文革”造成的创伤,这意味着1990年代经验是叙述者进入更长时段历史的入口。而同年秋天发生的一件事,既是小说的中心情节,也是寻根文学式的反象征秩序的叙述的自指:叙述者“我”和主人公王战团一起吃了一只烤刺猬。刺猬肉对于王战团是根据土方治腿疮的药材,对于“我”则是前所未尝的美食:

一股奇香追随着热气升涌而出,萦绕住一团粉白色的肉球,没有刺,没有四肢,更辨不出五官,它只是一团肉。……嚼了一下,两下,第三下时,刚刚那股奇香从我的舌根一路蔓延至喉咙,胸肺,腹肠,最终暖暖地降在脐下三寸,返回来一个激灵,从大腿根儿抖到脑顶。[64]

陌生化的色、香、味、形也是咀嚼文字的感觉。这种药/食/文字感觉凸显的前提是消解象征秩序——以叙事停顿为代价使“字”脱离“词”。讲精神病人(当代史症候)王战团故事的叙述者“我”是口吃患者,“我”和他有一位共同的“医生”即规训者——以“龙首山二柳洞白家三爷”为父名的铁岭女出马仙赵老师,而“白家三爷”就是刺猬,被当作食(药)物“吃”(消解)掉的父名集双重规范符码于一身,既规范当代史叙事,也规范地方民间生活。在双雪涛的代表作《平原上的摩西》中也出现了这两种意识形态符码,小说以广场雕塑的替换来表现二者的竞争性关系;郑执的《仙症》则写出了它们的耦合。赵老师为王战团诊断出病根后,令其家中供起高矮两块牌位,矮的一块写着“文革”罹难者的名字,高的一块写着“龙首山二柳洞白家三爷”,显然,前者从属于后者,后者不再只是民间信仰的符号,而已成为大历史的神主。神主的消解发生在另一种历史能指的空间里,该能指不附属于任何偶像,也不充当任何规范,而是提示历史的否定的总体性,驱动突破象征秩序的陌生化探知。“我”和王战团吃刺猬是在沈阳青年公园的小山坡上,山脚以南百余米处,矗立着青年公园最著名的历史地标——张志新纪念雕塑。

沈阳青年公园张志新纪念雕塑

《仙症》写青年公园里的故事,并未提及张志新雕塑,但就小说的历史叙事而言,后者却是理解前者的必要参照。这种缺席的在场,可以看作张志新对于1979年之后的中国文学艺术的共时意义。1979年的张志新时刻标示着新时期文艺的历史叙事的原初创伤:无法成为“她”,对叙述者来说,意味着不可能在历史中把握并言说历史。寻根文学是持续直面、回应这种原初创伤的探索方式,在1980年代中期的起步中,其关键词“民间”和“传统”指称着“非规范”的边缘历史叙事,“非规范”一旦转为象征秩序,便即刻成为反讽对象。以王安忆在其漫长创作历程中对“寻根”的不定期重启为中心线索,可以发现,这种自反的书写在叙事边界的拓展中,不断更新着自己的历史互文性。21世纪20年代,《一把刀,千个字》出人意料地“寻根”于东北,“新东北文学”这一新兴论域的视野盲区被一道奇异的光束照亮,作者下一次向异地追溯根源的旅程因而更令人期待。循此观之,当代文艺史的张志新时刻是寻根文学在本雅明(Walter Benjamin)论述意义上的“起源”:“起源所指的不是已生成者的变化,而是在变化和消逝中正待生成者。”[65]

刘岩

对外经济贸易大学文学与国际传播学院

100029

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2025年第11期)

注 释

[1]王德威:《请客吃饭,做文章——王安忆〈一把刀,千个字〉》,《当代文坛》2021年第2期。

[2]张琳:《将寻根进行到底——王安忆近作的内在化转向》,《当代作家评论》2024年第1期。

[3]王安忆:《史诗的罅漏里——〈一把刀,千个字〉自序》,《史诗的罅漏里》,上海文化出版社2024年版,第227~229页。

[4]在学术期刊发表论文的评论者中,王德威最早明确指出,《一把刀,千个字》主人公母亲的原型是张志新。参见王德威《请客吃饭,做文章——王安忆〈一把刀,千个字〉》,《当代文坛》2021年第2期。

[5]旷新年:《“寻根文学”的指向》,《文艺研究》2005年第6期。关于“从‘干预生活’到‘日常生活’的转变”,阿城的说法更为明确:寻根文学打开了“世俗之门”。参见阿城《闲话闲说:中国世俗与中国小说》,江苏凤凰文艺出版社2016年版,第143页。

[6][7]王安忆:《一把刀,千个字》,人民文学出版社2021年版,第83~84、105页。

[8]王安忆、钟红明:《一个写作者,很可能终身都在写一本书——关于长篇小说〈一把刀,千个字〉的对谈》,《作家》2021年第3期。

[9]李杨:《没有“十七年文学”与“文革文学”,何来“新时期文学”?》,《文学评论》2001年第2期。

[10]杨宸:《“寻根”的“歧路”:论寻根文学对知青经验的转化——以〈棋王〉和〈北方的河〉为例》,《中国现代文学研究丛刊》2019年第11期。

[11]布罗代尔:《资本主义的活力》,《资本主义论丛》,顾良、张慧君译,中央编译出版社1997年版,第66页。

[12]王安忆:《小说六讲》,上海人民出版社2021年版,第125~126页。

[13]郭沫若:《古代文字之辩证的发展》,《考古学报》1972年第1期。

[14]布罗代尔:《十五至十八世纪的物质文明、经济和资本主义》第1卷(上册),顾良、施康强译,商务印书馆2018年版,第404页。

[15]周蕾:《原初的激情:视觉、性欲、民族志与中国当代电影》,孙绍谊译,远流出版公司2001年版,第183页。

[16]张旭东:《社会风景的寓言:中国电影文化1988—2015》,上海人民出版社2021年版,第63页。

[17]戴锦华:《雾中风景:中国电影文化1978—1998》,北京大学出版社2000年版,第38~43页。

[18]谷文达:《非陈述的文字》,高名潞主编:《’85美术运动:历史资料汇编》,广西师范大学出版社2008年版,第260页。

[19]王安忆:《纪实和虚构——创造世界方法之一种》,人民文学出版社1993年版,第411~412页。《纪实与虚构》最初发表时题名为“纪实和虚构”,按王安忆的解释,“和”字系编辑之误。参见王安忆、张新颖《谈话录》,广西师范大学出版社2008年版,第290页。本文正文叙述小说名称时从作者本意,而引文注释保持文献原貌。

[20]关于《爸爸爸》的细读,参见拙著《华夏边缘叙述与新时期文化》,知识产权出版社2011年版。

[21]黄子平:《灰阑中的叙述》,北京大学出版社2020年版,第149~164页。

[22]韩少功在回顾“寻根”作家们的创作时指出,作品的“多义性”和“自我矛盾”是比“捕捉古村、古镇现实中的历史基因”更为重要的寻根文学的普遍特征。参见韩少功《文学寻根与文化苏醒——在华中师范大学的演讲》,谢尚发编《寻根文学研究资料》,百花洲文艺出版社2018年版,第115页。

[23][24]王安忆:《一把刀,千个字》,第244、129~131页。

[25]王安忆:《纪实和虚构——创造世界方法之一种》,第411页。

[26]洪子诚:《中国当代文学史》,北京大学出版社2007年版,第259页。

[27]刘心武:《班主任》,《人民文学》1977年第11期。

[28]卢新华:《伤痕》,《文汇报》1978年8月11日。

[29]齐泽克:《意识形态的崇高客体》,季广茂译,中央编译出版社2017年版,第50页。

[30]雷抒雁:《小草在歌唱》,《诗刊》1979年第8期。

[31]洪子诚、刘登翰:《中国当代新诗史》,春风文艺出版社2022年版,第153页。

[32]柯岩:《为新诗和文艺队伍说几句话》,《诗刊》1979年第12期。

[33]蔡翔:《1980年代:小说六记》,生活·读书·新知三联书店2024年版,第299页。

[34]戴锦华:《性别中国》,麦田出版公司2006年版,第98~99页。

[35]王安忆:《叔叔的故事》,《香港的情与爱——王安忆自选集之三》,作家出版社1996年版,第2页。

[36]王安忆:《经验的检讨》,《独语》,湖南文艺出版社1998年版,第128页。

[37]李振声:《“文化寻根”诗的意义与命运》,《复旦学报》1991年第3期。

[38]贺桂梅:《“新启蒙”知识档案:80年代中国文化研究》,北京大学出版社2010年版,第185页。

[39]杨炼:《大雁塔》,北岛、舒婷等:《朦胧诗精编》,长江文艺出版社2014年版,第208页。

[40]江河:《没有写完的诗》,《太阳和他的反光》,人民文学出版社1987年版,第39~40页。

[41]韩东:《有关大雁塔》,《悲伤或永生:韩东四十年诗选(1982—2021)》,北京联合出版公司2022年版,第8页。

[42]韩东:《无题——献给张志新》,《诗刊》1981年第7期。

[43]王安忆:《一把刀,千个字》,第290~291页。

[44]贺桂梅:《“新启蒙”知识档案:80年代中国文化研究》,第180页。

[45]王安忆:《一把刀,千个字》,第235页。

[46]王安忆:《我写〈小鲍庄〉——复何志云》,《独语》,第203页。

[47]王安忆:《〈小鲍庄〉后记》,《小鲍庄》,上海文艺出版社1986年版,第453页。

[48][49]韩少功:《文学寻根与文化苏醒——在华中师范大学的演讲》,谢尚发编:《寻根文学研究资料》,第114、119页。

[50]王安忆:《纪实和虚构——创造世界方法之一种》,第412页。

[51]韩少功:《文学的“根”》,《作家》1985年第4期。

[52]戴锦华:《涉渡之舟:新时期中国女性写作与女性文化》,陕西人民教育出版社2002年版,第328页。

[53]王安忆:《小说家的第十四堂课:在台湾中山大学的文学讲座》,河南文艺出版社2016年版,第124页。

[54]王安忆:《天香》,人民文学出版社2011年版,第93页。

[55]王安忆:《小说家的第十四堂课:在台湾中山大学的文学讲座》,第125页。

[56]王安忆:《一把刀,千个字》,第324~325页。

[57]王安忆:《一把刀,千个字》,第167~169页。

[58]拉铁摩尔:《中国的亚洲内陆边疆》,唐晓峰译,江苏人民出版社2005年版,第70~71页。

[59]韩少功:《文学的“根”》,《作家》1985年第4期。

[60]许旸:《东北叙事,不仅仅是景观符号》,《文汇报》2024年3月25日。

[61]感谢金理教授邀请笔者参加论坛,笔者因故未能与会,感谢李昌懋博士介绍论坛实况。

[62]辜玢玢:《可疑的“新”与走向碎片的历史总体性——“新东北作家群”的审美范式及限度》,《文艺理论与批评》2025年第1期。

[63]郑执:《仙症》,张悦然主编:《鲤·时间胶囊》,九州出版社2018年版,第117~118页。

[64]郑执:《仙症》,张悦然主编:《鲤·时间胶囊》,第121~122页。

[65]本雅明:《德意志悲苦剧的起源》,李双志、苏伟译,北京师范大学出版社2013年版,第55页。

|