|

徐志摩

内容提要

徐志摩的浪漫并不限于个性自由,其后实有深切的民族情结和文化关怀,从而呈现出文化民族主义形态。他念兹在兹中华民族的自觉与复兴,强调传统文化精神的现代延续和发扬,抨击国民性丧失儒家人格,呼吁以“心的革命”重铸国魂,而以艺术为民族之声的观念则贯穿其新文艺论述。基于自由尽性的生命本体信仰,徐志摩秉承的民族人文精神与来自欧西的浪漫诗学相交融,不宜割裂。

关 键 词

徐志摩 文化民族主义 国魂 心的革命

诗人徐志摩给人的鲜明印象是浪漫、洋气、时髦、西化,但这些可能只是表象。当我们全面审视徐志摩的成长历程及其各类文字,则不难发现:他的浪漫理想,远不限于个人和艺术的自由、爱与美的张扬,他对民族再生、民族文化重振的追求同等强烈,并呈现为文化民族主义的情结。他据此展开的大量论述,绝非其文学创作的花边点缀,而是其公共批评的核心,并溢出了政治自由主义的范畴,而贯穿着中国“心的革命”的道德理性精神,由此展现出对有机的民族生命图景的信仰,对包括儒家在内的中国传统精神的肯定,对国民性的激烈批判,对“五四”西化潮的反思,以及对文艺引领民族之声的期盼。所以,在徐志摩那里,民族理想、个人理想并不互斥,而统一于“生命尽性”的人文理想和艺术想象。这就要求我们对徐志摩形象和思想做更高程度上的整合——他在文艺与政治、审美与伦理、个人与民族、中国与西方、传统与现代之间,究竟如何协商,形成自洽理想?尤其需要就他的政治意识、民族观、传统观、文艺观,他对西方文化文明的态度,以及他的“性灵”“自由”“生命”等关键词的内涵外延,和隐含其中的民族文化精神,做出精准辨析和整合。于此引入文化民族主义的视点,也就是题中应有之义。

一 “经营中国之大梦”与“重新发见国魂”

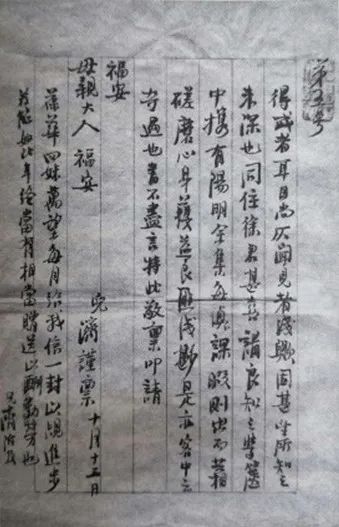

《旧史之一页》

徐志摩自称一生周折大都寻得出感情线索,[1]而民族正是重要的一条。早年的《致南洋中学同学书》“满怀凄怆”抒发留学心迹,“今弃祖国五万里,违父母之养,入异域之俗”,出身“华夏文物大邦”,却要“跋涉间关,乞他人之糟粕,作无缪之幻想”,他誓言“以天下为己任”,“善用其所学,以利导我国家”,内外兼修,集结同志,“而后可以有为于天下”。[2]他的留美日记中赫然写有“志摩经营中国之大梦”。[3]实际上,这个梦萌芽在他少年时代,明显受到清末民族革命风气感染。他1911年5月3日的中学日记写道:

今阅报章悉革命军已败,不禁为我义气之同胞哭,为全国同胞悲,痛羽翼之已成,而中道摧阻,是天不使吾汉族伸气也。夫何言,吾惟愿有血性、有义气之同胞,奋其神武,灭彼胡儿,则中国其庶几乎有称雄于世界之一日矣。同胞同胞,易闻吾言而兴起乎。[4]

5月28日则记录“美人爱逖演说”对他的巨大刺激。他听其指陈国人弱点、奴隶瓜分之说,“可惊、可警、可耻、可憎之心齐起于脑中”,对基督教化的敏感反应,尤其表现出强烈的文化危机意识:

彼总以基督宗教为主,几以为一切饮食、起居、动作皆基督赋我之能也。中国欲其国之发达,必须以基督教普及为莫大之希望。听其言,苟有言曰,彼言诚善也,是真狼其心而狗其肺,我国之希望绝而余将哭矣;所可怪者,一般之陆军学生皆顺其旨而起立,若善其说者,呜呼,余心碎矣![5]

徐志摩日记中抄录了不少旧诗词,包括自己的创作,主调也是英雄志士情结。如5月21日的《滚绣球》写道:“小丑亡,大汉昌。天生老子来主张,双手扭转南北极,两脚踏破东西洋,白铁有灵剑比光,杀尽胡儿复祖邦。一杯酒,洒大荒。”[6]他欣赏英雄之士,喜欢缅怀有节气者。5月19日即抄录岳飞《满江红》。[7]革命、英雄、中国,已在他心中形成意义链条——中国需要民族革命英雄,恢复荣光,而少年徐志摩还不无汉民族主义狂热。

《社会主义之沿革及其影响》

《合作底意义》

英雄报国情结延续到了他的留美时期,并在“五四”文化新潮中获得了新的表达。他和室友“六时起身,七时朝会(激耻发心),晚唱国歌”[8],很快在波士顿加入留学生组织“国防会”[9]。“五四运动”后,他撰文赞扬蔡元培、胡适推动文学革命,欣见国内“革新之帜,流风广被”,大量译介西方学说,保守思想溃不成军,“嗟我青年,缧绁已解,阻碍全消,神州大地,由我腾骧”。他既感到“破坏伊始,建设大难。渺此双肩,实负巨任”,也深信“中华一月未灭、新潮一日不衰”。[10]无论是他的哥伦比亚大学硕士论文《论中国妇女的地位》(1921),还是专题论文《社会主义之沿革及其影响》(1920),还是有关国际联盟[11]、苏联[12]的书评,还是参与发起以“消弭阶级竞争,发展平民经济”为宗旨的中华合作协进社,在在回应着国内新文化运动的社会改造热潮。特别是关于成立合作社,他认为,现值“思潮解放劳工神圣的时代”,希望全国青年“来做一番新时期底新事业,打出一条新生路,造成新国家底新生命”。他还强调,合作运动是“国民全体的运动”,是“实际社会改组的先声”。[13]这些热情实践都出自他的信念:中国百凡待举,只有“明史乘之变迁,人心之运化,学说之源流,兴衰之微恉”的学者,才是“理纲之人”,而“今日之学者,当悉心社会科学”。[14]

留学英伦后,徐志摩的志向转向文艺,其“经营中国之大梦”也随之浪漫转向,聚焦于民族精神、文艺复兴,并流露在他回国前创作的新诗作品之中。他召唤新青年自由奋发,“力挽民族精神之狂澜”。[15]在1922年底评论罗素的文章中,又提出“我国正当文艺复兴”,盼望“新青年的潮流中,涌出无量数理想的人格,来创造新中华的文明”。[16]归国后第一篇公开演讲《艺术与人生》,即是一篇文艺复兴宣言。在1925年苏俄仇友大讨论中,他以“重新发见国魂”作为中国变革的终极目标。1928年《新月》杂志创刊,他从民族文化生命的角度批评文坛的病态与混乱。同年底,他环球旅行归来后密集演讲,批评全盘西化,呼吁复活传统精神。尤令人惊讶的是,他还热衷于阅读王阳明,提倡“心的革命”。他援引孟子对国民性痛下针砭,去世后,友人的追忆中竟然浮现出他的孔子情结。

参照德国思想家、文化民族主义之父赫尔德(Johann Herder,1744-1803)的有机体民族论述,可以肯定:一,民族精神决定民族个性,是有机体生长的力量之源,这是徐志摩的国魂追求;二,民族生命的统一性、生长性、连续性,这是徐志摩对传统精神的看法;三,文艺作为民族之声,这是徐志摩的文艺复兴愿景。[17]以下分而论之。

二 “古家邦的重光”与“心的革命”

苏雪林评论徐志摩新诗时,曾注意到他在《留别日本》一诗中抒发宏愿,“对着那承继古唐壮健精神的岛国,追慕祖国过去的光荣”[18]。这是值得注意的观察。而且,尽管徐志摩羡慕日本,怀念古唐,但他在诗的末节祝福日本,已不见了少年时的民族狂热,呈现出和平主义的开阔心胸——“我不敢不祈祷古家邦的重光,但同时我愿望——/愿东方的朝霞永葆扶桑的优美,优美的扶桑!”[19]这里进一步界定,徐志摩祈祷家邦重光,想象“美的民族”,即是典型的文化民族主义,出发点和归宿都是华族的自觉与自我实现。

首先在思维图景上,徐志摩经常运用有机主义(organicism)及其植物隐喻。他以此评论诗歌、人生,[20]也以此说明民族“天限的寿命”和“永生”。“一种树只能青多少年,过了这期限就得衰,一种花也只能开几度花,过此就为死”,但是“它们的种子还是有机会继续发长”。他特别指出,华族是人类树林的一棵“寿命极长”的老树,同时“我们的血统比较又是纯粹的”。[21]

其次,徐志摩热衷于点评民族特性——拉丁民族“是根性生成的荡族”,他们的国民性只是醇酒美人,巴黎的堂皇名胜——玻璃房子,“最表现拉丁民族的创作天才与淫荡天才”。[22]“斯拉夫伟奥可怖的灵魂之发现,是百年来人类史上最伟大的一件事迹”。印度虽然亡国,却存在民族的“心灵活动”,政治束缚反而激发了其“潜伏的天才”。[23]对于物质主义的现代传染病,“中国人的血液里”未必有天生的免疫力。[24]对各国重大事件,法国大革命、俄国革命、日本东京大地震复建等,他都从民族精神的角度评议。[25]

然则,民族生命如何自我实现呢?徐志摩认为最重要的是国魂,他又称之为民族性灵或者精神生命。他坚信这一大生命是“永生不灭”的,[26]但也需要一时一地的国民去感通、去体现,特别是当中国国势不振,政坛混乱,文化上陷入认同危机之际。这也是为什么他认为中国人是“一个品德兼备、聪明智慧的种族,但我们从没有如希腊、罗马人那样完全的自我实现与自我表达”[27]。所以,他在1925年的苏俄仇友争论中,明确提出以重新发见国魂来选择中国变革之道:

不论是谁,不论是什么力量,只要他能替我们移去压住我们灵性的一块昏沉,能给我们一种新的自我的意识,能启发我们潜伏的天才与力量来做真的创造的工作,建设真的人的生活与活的文化——不论是谁,我们都拜倒。列宁,基督,洛克佛拉,甘地;耶稣教,拜金主义,悟善社,共产党,三民主义;什么都行,只要他能帮我们实现我们所最需要最想望的——一个重新发见的国魂。[28]

《列宁忌日——谈革命》

所谓“重新发现国魂”之道,就是发扬民族精神的“心的革命”。徐志摩认为“从心灵底里解放了然后发动出来的伟大势力”,相信“所有的革命都是心的革命”,初起于心,也终归于心。革命的真成功,“不在政体之换面目,不在经济之改组织,不在教育之有系统,而在从心灵自由的母胎里十月满足了的宁馨儿之产生──那才是文化,那才是革命!”[29]他寄望于中国的国民性、国魂经受“广义的文化的革命”而重新造就。[30]革命的内涵,是从“穿衣服说话做文章娶亲一类事情革起一直革到狭义的政府”,既要“革我们生活里思想里指点得出的恶根性奴性”,也要“革一切社会性道德性不公道不自然的状况”。革命“含有全体国民参加的意义”,“普及国民生活的全体”。革命的动力则源于“内心的不安,一种灵性的要求”。[31]

徐志摩的国魂诉求渗入了强烈的民族认同心。他说:“西方人根本看不起我们东方人,我们必须发扬我们自然生活的真实性,同时把本真的同外来的文化,普遍地把他混合起来,造成一个独特的人格。”[32]他呼吁华族自觉、有意识的努力,以心灵革命的方式,奔赴自我实现——也就是老大中国的现代再生。

三 “文化有根”与“传统精神”的发扬

然则,作为一位富有民族革命激情的浪漫诗人,徐志摩如何看待民族文化传统,尤其是儒家思想呢?这是我们必须讨论的问题。

与通常的“五四”新文人与传统剧烈断裂的现代意识不同,徐志摩认为“传统”根本延续在“现代”之中,建设“现代”的新文化离不开传统的“本”与“根”,所以他对“五四”西化潮有很大保留。事实上,徐志摩虽属“五四”新青年,但很早就自觉培养“评判和鉴别”[33],对待传统乃能有一独立的理性眼光。在他眼中,传统不是黑暗、不是负担,也不仅是一份新文人的旧涵养,亦非骸骨迷恋的感伤对象。徐志摩的学生方玮德,就敏锐地发现“志摩是旧气息很重而从事于新文学事业的一个人”,在心灵和感官上对过往富于“虔敬与嗜好”——

虽则他狂喜青春,爱好新奇,窥探将来,但他也同样爱好典型,抚摩陈迹,欢喜庄凝的不朽。我们略略接近志摩生活的人,不难知道他这一生的嗜好往往多沉浸在这思古的幽情里面。他崇拜太戈尔,他崇拜哈代,这因为(他自己说)他欢喜他们以长久的经验与观察,而传给我们一种极纯厚极古老的灵珠子。他从这古老的珠子里,思索出许多人生的蕴味与结晶的智慧。以此智慧,他砌成他自己平日生活的墙壁。他的思想如同爬山虎,就爬住这墙壁向上长……他的生活不论是好是坏,可是他一直有向往古人的意味。无一时一刻不给他自己放在古人的灵魂里,也无一时一刻不凭借古人去发展自己。[34]

方玮德感受到的正是徐志摩的尚古情结。徐志摩既把“自己放在古人的灵魂里”,也“凭借古人去发展自己”。他把时间沉淀的智慧看作“极纯厚极古老的灵珠子”,砌入个人的“生活”和“思想”。他在文艺和文化批评之中,多次使用“传统精神”一词,对传统与时代的辩证理解,显出稳健和慧心。

他反感艺术批评上的断代风气,认为“把一个作者生生的装进一个瓶子塞上软木贴上标签放上分类架”,形成种种主义(isms),不过是“唈死木死”的穿凿小慧。因为“文艺的作品究竟不是药房的产品,它那特点是和不是异,是一致不是分歧,是不变的传统精神,不是一时间一运动浅薄的乖癖。运动就比如水闸,它那一拦激起水的下流的动力,使平流变成急瀑,溅起无穷的珠沫,但水的性质,河的本体却并不因此改变”。[35]在这篇为刘海粟将特拉克洛洼(即德拉克洛瓦,Delacroix, 1798-1863)定义为欧洲浪漫主义画家代表的文章所写的按语中,他提请读者注意:时代的艺术天才往往暗自追随传统精神:“特拉克洛洼,虽则在当时画界里是一个‘叛徒’,但他自己是极谦恭的学生,他最尊重传统精神,他的灵感的远源是米格朗其罗,铁青,鲁彭斯几位大师。”[36]

徐志摩颇为排斥二元思维,因为“两极端往往有碰头的可能”,哲学上最新的唯物主义和最古的唯心主义彼此紧邻,文学上最极端的浪漫派往往暗合古典派的模型;一般思想上的激进与保守往往结成联合防御。这些绝非偶然的现象中“有深刻的消息”,启发了他对传统精神的感悟——“运动有不同,但传统精神是绵延的”。他进一步描述时代与传统的辩证关系:

一个时代的特征,虽则有,毕竟是暂时的,浮面的;这只是大海里波浪的动荡,它那深渊的本体是不受影响的;只要你有胆量与力量没透这时代的掀涌的上层你就淹入了静定的传统的底质。要能探险得到这变的底里的不变,那才是攫着了骊龙的颔下珠,那才是勇敢的思想者最后的荣耀。[37]

必须注意,徐志摩虽然也是“五四”后崛起的新文学作家,却不像陈独秀、鲁迅等人持极端反传统态度;他虽然也热心到现代欧美世界学习,却不像胡适那样主张全盘西化。他同样意识到现代有其“源流”,却又和周作人在传统中投射现代主张不同。徐志摩的传统观,是有机体民族观的必然产物,认为个体活动在民族的大生命里,后者的活力和自我实现,要求自身的连续性。隔绝于“传统精神”的民族,既掐断了内在生机,生命也就歧出而不在其自身了。

《现代中国文艺界》

在1920年代末期,徐志摩又提出“文化有根”的观念。1928年6月至11月上旬,他与友人王文伯游历日、美、法、英、印等十一国,回国后即在南北五所大学演讲。[38]他认为,民族有其文化之根,一个文化“自然的具备一个大原则。这个原则要永远的保存,也要永远的革新”。如此文化才会有“蓬勃的气象”。不过“文化的真精神,要自己产生去,发扬去,创造去,要有一个鲜明的特质”,因此“改革是需要的,却不能全盘的放弃了而模仿”。[39]他列举新文化运动以来,中国政治、社会、经济、思想、文学、教育各方面所受西方影响,除了怀疑物质-机械的“大宝贝”能否改良中国社会,更不满对西方“盲目或半盲目的崇拜”,明确说中国文艺“不当纯粹的采用西方文化”。[40]他抱怨“文学艺术一切也都跟着西方跑了,真不晓得民族的命运伊于胡底”[41]。为此,他批评国人忽视现代印度面对“过渡的时代”[42]、发扬传统精神的经验,以及泰戈尔、甘地领导民族心灵革命的成就。“印度的文明,代有消长,不过他自有他成长的元素和特有的品格,绝非遭际的迍邅,所可动摇分毫”。面对西方军事和文化压力,“始终保存印度文化的本真”,还能容纳外来势力,表现出健康的新的精神。他呼吁中国“回过头来找一找我们光明之路”,改良和发展“本真”,用“现在的目光,用新的精神,把旧文化复活起来”。总之——“重新估计自己精神的价值!”[43]

徐志摩呼唤传统精神,并非对现实危机无感。他甚至觉得现时的中国文化已沦为“活死人”[44]。此前预告泰戈尔访华,他既以泰山日出想象“东方之复活”所发的光明,[45]也哀叹华族文化生命低迷,持续实已千年:

可怜华族,千年来只在精神穷寠中度活,真生命只是个追忆不全的梦境,真人格亦只似昏夜池水里的花草映影,在有无虚实之间。谁不想念春秋战国才智之盛,谁不永慕屈子之悲歌,司马之大声,李白之仙音;谁不长念庄生之逍遥,东坡之风流,渊明之冲淡?我每想及过去的光荣,不禁疑问现时人荒心死的现象,莫非是噩梦的虚景,否则何以我们民族的灵海中,曾经有过偌大的潮迹,如今何至于沉寂如此?孔陵前子贡手植的楷树,圣庙中孔子手植的桧树,如其传说是可信的,过了二千几百年,经了几度的灾劫,到现在还不时有新枝从旧根上生发;我们华族天才的活力,难道还不如此桧此楷?[46]

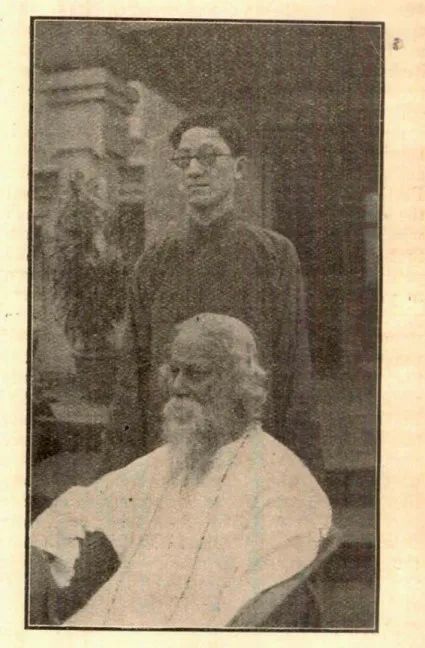

徐志摩与泰戈尔

只是,徐志摩的危机感关乎民族活力,而非民族的文化价值,在他眼里,中国文化传统并无劣根性,而只需旧根生发新枝——也即内在、内发的自我革新,以重焕活力。在人生最后一次重要演讲《秋》中,他提出民族生命“重新过根”的构想。他认为,中国社会的种种病灶,从思想混乱到情感变态到价值颠倒,病根在于民族生命“本原”的血气两亏,不再强健。这又因为中国是“老得不堪的一个民族”,现在又“到了一个活力枯窘的时期”,所以需要重新过根,回春再造。[47]

四 钻研儒学与心学,“力挽民族精神之狂澜”

徐志摩推崇传统精神,就势必涉及传统主干的儒家,而这也是在“五四”反儒的流行意识中特别值得讨论的话题。他固然尖锐批评礼教压抑自然人情,传统教育没有充分培育国人的感性、激情和想象力,[48]也用过“孔二爷”的俏皮字眼,[49]然而,他从未对儒家道德精神有任何轻佻之词,反而浸淫于阳明心学,援引孟子为其人道理想张本,又对孔子大发思古之幽情。他主张心灵革命,激烈批评国民性,然儒家道德学说并非其对象,而是其后盾。

长于清末的徐志摩自然熟读儒家经典,他1918年拜入梁启超门下,信中有“虑下驷之不足,以充御厩而有愧于圣门弟子”的话。[50]如果这分属平常,那么不平常的是:徐志摩在留学西方途中,学习儒家渐入佳境,不无热狂。他克拉克大学的同学室友李济在给父亲信中写道:

月来观察所及,儿以为最痛心者,则此间留学生之自私自利、卑鄙龌龊,实不减于国中之政党也。几于求一忠义愤发之士而不可得,或者耳目尚仄,闻见者浅欤,固甚望知之未深也。同住徐君甚喜讲良知之学,箧中携有阳明全集,每值课暇则出而共相磋磨,心身获益良匪浅尠,是亦客中之奇遇也。[51]

李济致父亲李权信

这封珍贵信件说明,留学生徐志摩居然是阳明信徒,他箧中的阳明全集想必是从国内带去的。在赴美的《致南洋中学同学书》中,他即已严肃提出,留学生务必“内有所确持,外有所信约”,回国后才能免于社会恶流的裹挟,真正学以致用。[52]旅美期间,他还阅读梁启超所著《新民说》、所编《德育鉴》、所译《意大利解放三杰传》,正正将英雄血性嫁接在阳明心学之上。他引用孔子“我欲仁斯仁至矣”,说明英雄可以后天成就,“向使志摩能持读三杰之意气,而奔迅之前也:则玛志尼志摩也,加里保的志摩也,加富尔志摩也”。他更领悟到,“千古英雄圣贤能治其业”的凭借,乃是“天之能造,地之能化”的“至诚”,故而“志摩不敏,请致其诚”,“故愿于此沧海横流之日而揭橥致良知之说,以为万物先”。[53]

1919年8月12日日记尤是一份“以诚合群”的修身档案,对《德育鉴》所列“辩术、立志、知本、存养、省克、应用”的要求,亦步亦趋。他写道:“我一向信心,是在‘合群’。按中国情形,我们留学生,都是将来的先锋领袖。”这事业的最大敌人“就在吾们自己心里,这是一种破坏的,摧残的,塞绝的大力”。此种“恶性”的积极表现是为自利,消极表现则为自私。自私自利,就是荀子所说的“性恶”,而“恶性幸亏也有一个克星,就是至诚”。他最终总结道:“所以,我的大志就在(一)光大自己的诚心,克制恶性;(二)用我的诚心,感动大家的诚心来克制恶性;(三)然后可以合群大成。”他还感觉到第二关不易,常常致人消极,根本原因则是第一关“没有过透”,所以决心“在第一关上苦下功夫。到了纯洁的时候,自然是从心所欲,不怕阻拦了”。[54]可见,当时的徐志摩追随阳明学说,努力修炼内圣以期抵达纯洁晶莹的境界,扩充外王的事业,以“经营中国之大梦”。

抵达英伦特别是剑桥后,基于阳明学的修习,加之浪漫诗歌的洗礼、个人的爱欲觉醒、康桥风光的熏陶,他经历了一次“心灵革命的怒潮”[55],决意以诗的方式追求与宇宙真生命合体的活泼光明人格,同时深信性灵觉悟后爆发的心力心能,意在将其引向公共领域——“力挽民族精神之狂澜”[56]。职是之故,以新诗人身份回国的徐志摩,伊始就热衷于从国民性角度介入社会文化评论,经年不辍,成为其批评文字之大宗。这些批评,带有儒家道德-人格主义的浓厚色彩,而国民性改造的心学路径,更是历历分明。

《就使打破了头,也还要保持我灵魂的自由》

1923年1月,蔡元培为抗议教育总长彭允彝干涉司法,请辞北大校长,在北京教育界引发抗议风潮。徐志摩连发《大家要实行不合作主义》(1月26日《晨报》)、《就使打破了头,也还要保持我灵魂的自由》(1月28日《努力周报》)二文支持。他认为此次风潮的本质是一个道德事件,蔡氏辞职表现了“仁勇的精神”,所以他敦促教育部职员保持“我们民族独有的美德——读书人的节气”,实行不合作主义。民国社会政治卑污苟且,“全靠国民人格里放出净化的圣火去烧一个痛快”。[57]他认为“我们从前是儒教国,所以从前理想人格的标准是智仁勇”。国民应该同情蔡元培“拿人格头颅去撞开地狱门的精神”,这是“我们的责任,我们良心的负担”。[58]

《读桂林梁巨川先生遗书》

1925年,他评价梁济自杀事件,继续鼓吹读书人节气,更把孟子道德学说和民族性、国民性连接起来。他读到刚印行的梁济遗书,以及此前北大社会学教授陶孟和关于梁济事件的评论《论自杀》,深受触动而写下长文。他摘抄了梁济1918年11月10日自尽前的部分自述——梁氏承认殉清,但并非出自以清朝为本位,而是以幼年所学道德节义为本位。目及民国政坛堕落,各方背信弃义,假公济私,势必演至“全国人不知信义为何物”,“人既不成为人,国焉能成为国”,他决意“捐此区区,聊为国性一线之存也”。而在陶孟和看来,梁济自杀虽然可佩,却缺乏实在的社会意义。徐志摩难以苟同这种“社会学者的看法”,认为它混淆了“个人躯壳的生存”和永生不灭的“民族或社会全体灵性的或精神的生命”。在他看来,梁济的自杀正是一种“精神性的行为”,思想的远源是孟子,范例的前导是宋末的文天祥,明末的黄梨洲。[59]

这里有两点值得注意。首先是徐志摩对孟子的现代解读。他认为梁济非死不可,并非“旧礼教的迷信束缚”下的“尽忠”,而是他“全体思想的背后还闪亮着一点不可错误的什么”,不管称之为“天理”“义”“信念”“理想”,或是“康德的道德范畴”,也都“就是孟子说的‘甚于生’的那一点”。“甚于生”典出《孟子·告子上》——“是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者”。这是孟子舍生取义的经典教导。徐志摩将它和“康德的道德范畴”相提并论,居然显出新儒家的色彩——此后的新儒家宗师牟宗三毕生致力于汇通孟子和康德。其次,徐志摩接受了梁济“唤起国性”的自我说明。他认为,梁济和文天祥、黄宗羲一样,他们的行为脱卸了忠君爱国的肤浅字面意义,而是“为民族争人格”,争“人之所以为人”。梁济的“烈迹”绝妙地印证了他对于一民族之国民性的看法——到了非常时刻,“它的伟大的不灭的部分,就在少数或是甚至一二人的人格里,要求最集中最不可错误的表现……在一个最无耻的时代里往往诞生出一两个最知耻的个人”。梁济正是“一个完全的现成的例证”。[60]

徐志摩对蔡、梁人格的赞美,更可衬托出他的国民性批评不同于鲁迅之处。在徐志摩看来,国民性堕落的根本正在于儒家人格失落,国民丧失了儒家最宝贵的人格——知耻有节,可以轻松寻到“一百万个大篓子装得满的怯懦,或是三千部箱车运不完的卑鄙”,却不易寻到“指头上捻得出或是鼻管里闻得出的一点子勇敢,一点子耻心,一点子节!”[61]而当徐志摩思考“怎样做一个人”[62]的问题时,孟子-阳明一系的道德主体性思想,显然对他影响颇深。他正是引用“人之所异于禽兽者几希”(《孟子·离娄下》),说明道德对于人生的意义——“我们一讲到人道,就不能脱离相当的道德观念”,人类生活的条件和“真生命的寄托”绝不在“单纯的衣食间”。道德是无形的空气,它的新鲜是“健康生活的必要条件”,道德也是“渺茫的人生道上给悬着几颗照路的明星”。可悲的是,民国社会“普遍的人格的破产”,“一个个道义的标准,都叫丑恶的人格给沾上了不可清洗的污秽!”[63]也因此,徐志摩以当年日记中“致良知”之道呼吁国人决断,知耻后勇,革心自救:

我们是与最肮脏的一样的肮脏,与最丑陋的一般的丑陋,我们自身就是我们运命的原因。除非我们能起拔了我们灵魂里的大谎,我们就没有救度;我们要把祈祷的火焰把那鬼烧净了去,我们要把忏悔的眼泪把那鬼冲洗了去,我们要有勇敢来承当罪恶;有了勇敢来承当罪恶,方有胆量来决斗罪恶。再没有第二条路走。[64]

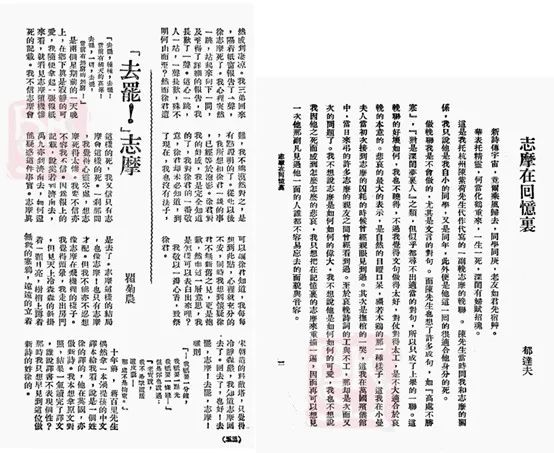

瞿菊农:《“去罢!”志摩》;

郁达夫:《志摩在回忆里》

徐志摩此类言论颇多,表现出浓厚的儒家特色和对良知力量的深信不疑。

除了反复致敬孟子和王阳明,徐志摩还有很深的孔子情结。据瞿菊农回忆,他和徐志摩1923年曾同游曲阜,二人同到孔子墓前致敬,徐志摩忽然伸开两臂,向天高呼,“I am proud to be a Chinese”[65]。1927年泰戈尔从美、日演讲归国途经上海,徐志摩和郁达夫一齐相送,再次流露出对孔子的敬意。看到不辞老迈辛劳,向世人宣讲人道的泰戈尔,此次出行受挫,途生重病,身心俱创,令徐志摩深为触动。郁达夫回忆,徐志摩“静静呆呆”地对他说,“诗人老去,又遭了新时代的摈斥,他老人家的悲哀,正是孔子的悲哀”。[66]徐志摩为泰戈尔感到孔子式的悲哀,有一个重要背景——他认为泰戈尔其实是激烈的、革命的。“他一生所遭逢的批评只是太新,太早,太急进,太激烈,太革命的,太理想的,他六十年的生涯只是不断的奋斗与冲锋。”[67]二十世纪的浪漫派徐志摩,在周游列国、累累如丧家犬的孔子身上找到了现代人道理想主义者“心灵革命”失落的共鸣。而1928年10月10日却是徐志摩关于孔子“美妙的一天”。当时他途经印度圣迪尼克坦(Santiniketan)拜访泰戈尔,10日正好是孔诞日、国庆节,也是他和陆小曼的结婚纪念日,主人请他以孔子为题向国际大学学生演讲,他欣然从命。[68]归国后,他继续为孔子抱不平:“孔子在过去的时代中,他的功德是不可磨灭的。”[69]

要之,儒家道德学说一直活跃在徐志摩的思想意识中,是他追慕的“传统精神”的核心。他不认为儒家应该为中国的现状负责,毋宁说民国人心的沉溺正折射出儒家真精神的失落,激发了他对“孔家理想生活”[70]的文化乡愁。他着意发扬读书人的革命血性和人格主体性,背后闪动着孟子、阳明学说的影子。他推崇泰戈尔的人道理想未尝不是出自对孔子仁学的敬意。西方“工业文明资本制度所产生的恶现象”[71],也是他为儒家人格招魂的背景(人兽之辨、义利之辨)。徐志摩甚至将儒家视为现代中国的前定命运——“中国是儒教国,这是逃不了的事实”[72]。在1928年底海外归来的演讲中,他认为忠孝节义是中国“最宝贵的文化”,有其“不朽的精神”,他感叹“不幸趋势”却是中国人“完全抛弃他的特性”,去欧美的人“那一个不是欧洲化,美国化?”[73]徐志摩的不满反照出深刻的文化民族主义情结。

五 新文艺与民族之声

最后要讨论的,是徐志摩文艺观的文化民族主义追求及其审美教育理念。

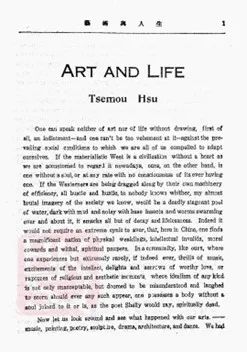

早在1913年,徐志摩即撰文《论小说与社会之关系》赞扬“伟哉小说之能力也”[74],登上文坛后执笔的多个新文艺宣言,都将文艺与民族的本体、精神、精神革命相关联。后来人蔽于“新月派自由主义”的标签,忽视了他一发再发的民族之声——从1922年归国清华首讲《艺术与人生》,到《诗刊》和《新月》创刊,乃至《诗刊》复刊。而清华演讲首开其端,不仅表达文艺复兴愿景,且将之建立在人生论美学之上,后者正是群己连通联动的桥梁。他在《艺术与人生》的讲演中,鞭笞民国艺术全面衰败,病根是华族“从没有完全认识和表达自己——通过那作为生命自觉的艺术”,而“我们没有艺术,正因为我们没有人生”。[75]中国人是优秀民族,生命的激情和想象力却长期受到阉训,怠于“精神冒险”。他相信,“只要将生活丰富、扩大、增殖、强化,特别是精神化,艺术繁荣也就水到渠成”。为此,他主张借鉴希腊的审美文化和意大利文艺复兴的人文精神,投身近世大潮——“以人道为依归、以艺术为宗教”的新理想主义,[76]以此想象中华民族的复兴:

中国如果尚未耗尽她的活力,窒息她的天才,我们相信她将携带一颗欢喜的心和觉醒的灵魂,投身这一运动,并终将自证无愧于其古老遗产。如此则无需太久,我们就能摆脱那些中国文化标志性的陈规陋习,在长期的消歇之后,就像“黑暗年代”过后出现文艺复兴,我们又将欣喜的发见理想的人格——虽然我们得承认目前迹象微茫——以及象征、展示普遍人性和民族特性之根本的艺术作品。[77]

“ART AND LIFE”

他同时寄望于艺术打开民族生命之门——“常常幻想出现一位伟大的音乐家或作曲家,不仅能使我们丧失的过去复活,还能奏出我们伟大民族长久长久压抑的声音,并很好的表明当下萌动的精神正迈向成熟结果。”[78]

徐志摩此次演讲艺术的民族视野、人生视角,延伸在他此后的文艺批评中。他不懈地宣扬艺术对于民族精神的表达和表征——“艺术所示是一个时代最集中的精神”[79],艺术家“代表一民族一时代特具的天才”[80],时代的艺术创作“往往是与民族的精力成正比”[81]。他肯认艺术家的民族性,“只有俄罗斯可以产生郭郭儿(Gogol),只有法兰西可以产生法朗司(Anatole France),只有英吉利可以产生奥斯丁(Jane Austen),只有意大利可以产生丹农雪乌”[82]。他特别强调,“没有真伟大的艺术家可以鄙弃他所从来的乡土”。哈代令人印象最深的是其作品“乡土的色彩”,他让卫萨克士这个小地方“取得了不朽的生命”。正是以此为参照,徐志摩从沈从文《市集》中发现了一个中国乡土作家的天才。[83]

此后,徐志摩也一再在其主笔的发刊词中表达民族文艺观念。首先是创于1926年的《诗刊》。为了纠偏早期新诗抒情和形式上的泛滥,徐志摩、闻一多等新月派诗人起而追求形式建设。过往评论对此中寄寓的“民族”内涵关注不足,[84]而它恰恰主要是徐志摩的观点。在他操刀的《诗刊》发刊词中,不但宣布“要把创格的新诗当一件认真事情做”,更将诗体问题上升到“民族本体”层面。他明确宣称:新文艺的形式,就是为民族性灵的时代表达创造相应的“躯壳”和“形体”:

我们信我们这民族这时期的精神解放或精神革命没有一部象样的诗式的表现是不完全的;我们信我们自身灵性里以及周遭空气里多的是要求投胎的思想的灵魂,我们的责任是替它们创造适当的躯壳,这就是诗文与各种美术的新格式与新音节的发见;我们信完美的形体是完美的精神唯一的表现;我们信文艺的生命是无形的灵感加上有意识的耐心与勤力的成绩;最后我们信我们的新文艺,正如我们的民族本体,是有一个伟大美丽的将来的。[85]

在1928年《新月》杂志发刊词中,徐志摩把文艺思想市场上的十三派全部认定为生命变态的表象,偏离了人道的根本原则:尊严与健康。[86]然后,他从民族文艺复兴“精神联合”(unity of spirit)[87]的立场出发,对治文坛的精神分裂,从而提出,不应容许此种病态乱象继续存在,现实即便令人绝望,也要在“绝望的边缘搜索着希望的根芽”,而依据就在于民族文化史——

但记忆与想象!这就是一个灿烂的将来的根芽!悲惨是那个民族,它回头望不见一个庄严的已往。那个民族不是我们。该得灭亡是那个民族,它的眼前没有一个异象的展开。那个民族也不应得是我们。

他主张通过记忆和想象“庄严的已往”,去开拓出民族光明的未来:“我们对我们光明的过去负有创造一个伟大的将来的使命;对光明的未来又负有结束这黑暗的现在的责任。”[88]1929年《诗刊》复刊,徐志摩重申其信念:

我们共信诗是一个时代最不可错误的声音,由此我们可以听出民族精神的充实抑空虚,华贵抑卑琐,旺盛抑销沉。一个少年人偶尔的抒情的颤动竟许影响到人类终古的情绪;一支不经意的歌曲,竟许可以开成千百万人热情的鲜花,绽出瑰丽的英雄的果实。[89]

同一年的演讲中,他还提出,一个民族的存续发展靠着“王道不离乎人群”的永恒原则,“文学宗教的创造伟大力量,使民族彻底的统一”。[90]

另一方面,徐志摩同样不懈宣扬他的人生论美学,并努力与发扬民族精神相沟通。他认为艺术的创造、批评和欣赏,都围绕人生展开,最终助人实现“一种特异品格”,那是“心灵的权力能够统制与调和身体,理智,情感,精神种种造成人格的机能以后自然流露的状态”。[91]这样的理想人格,正是民族文艺复兴的基础和目标。正因为坚信“艺术的问题,就是生命的问题。艺术与生命是互为因果的”[92],徐志摩一再通过文艺来勘测和批评民族的精神生活。1922年他巡视雕刻、音乐、绘画、建筑、戏剧、诗歌诸门类,认为旧文艺高峰已过,新文艺蹒跚学步。[93]1926年,他讽刺中国文艺尚未复兴便已复衰——新诗“早没了”,绘画“有几张,野狐禅属多”,雕刻和建筑是“零分”,音乐是“零分又零分”,而文章是“谁也不愿意写,多半是不能说实话”,戏剧则“勉强一个未入流”。[94]1929年冬他前往苏州女中演讲,看到栖霞山一带雄踞雪地草田里的石狮精神健壮,古塔的建筑雕刻分属“第一流的美术”,联想到南北分治的六朝时代,尚不失“生活的从容,气魄的伟大,情绪的俊秀”,他不禁忧从中来:华族如再活千年,后世子孙是否以今人为傲?今人如何自证其历史的存在、文化的价值?究竟“我们书写了哪些伟大诗篇文章?建筑与雕刻,能否留存一百年乃至十年五年而值得一看?画家怎样描写宇宙的神奇?音乐家可有解释民族的性灵奥妙?”[95]

结 语

以往学界大都认为徐志摩全盘接受了欧风美雨的洗礼而无关民族文化精神。李欧梵的解读颇有代表性。他认为徐志摩的“使命感是他在西方的途中萌芽出来的”,尤其是到了剑桥,他“才真正认识自己的个性和能力,从前那种以国家意识为重心的使命感,逐渐为个人主义所取代”。[96]在他看来,浪漫个人主义是最独特的“五四”遗产,[97]也充满悲剧感。“五四”一代在浪漫情感的烈火、旋风和冲动下解放自我,随即陷入文化畸零的境地,他们成功打倒传统,却难以成为西方。[98]现在看来,这种近乎盖棺论定的看法,遮蔽了徐志摩思想情感的复杂性。本文努力揭示徐志摩的文化民族主义观念,并不会抵消、冲淡他那世人熟知的浪漫个性,而是为了更完整地理解徐志摩——他是一个秉承了民族文化之心的浪漫诗人。

欧阳开斌

清华大学外文系

100084

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2025年第3期)

注 释

[1]徐志摩:《我所知道的康桥》,韩石山编:《徐志摩全集》第三卷,商务印书馆2019年版,第309页。

[2]徐志摩:《致南洋中学同学书》,《徐志摩全集》第一卷,第51~53页。

[3]徐志摩:《零散日记》(1918年12月15日),《徐志摩全集》第六卷,第391页。

[4]徐志摩:《府中日记》,《徐志摩全集》第六卷,第201页。

[5][6][7]徐志摩:《府中日记》,《徐志摩全集》第六卷,第212~213、208~209、207~208页。

[8]徐志摩:《志摩杂记(一)》(1918年10月),《徐志摩全集》第一卷,第54页。

[9]吴宓:《徐志摩与雪莱》,《宇宙风》1936年第12期,第585页。

[10]徐志摩:《社会主义之沿革及其影响》,《徐志摩全集》第一卷,第97~98页。

[11]徐志摩:《〈自由国家之社会〉〈国际联盟之要义及其实施〉》,《徐志摩全集》第一卷,第127~129页。

[12]徐志摩:《乐土康庄》,《徐志摩全集》第一卷,第125~126页;《罗素游俄记书后》,《徐志摩全集》第一卷,第87~92页;《评韦尔思之游俄记》,《徐志摩全集》第一卷,第93~96页。

[13]徐志摩:《合作底意义》,《徐志摩全集》第一卷,第131、133、140页。

[14]徐志摩:《社会主义之沿革及其影响》,《徐志摩全集》第一卷,第101页。

[15]徐志摩:《青年杂咏》,《徐志摩全集》第五卷,第44页。

[16]徐志摩:《罗素与中国——读罗素著〈中国问题〉》,《徐志摩全集》第一卷,第255页。

[17]巴纳德(Frederick M. Barnard):《赫尔德的社会政治思想——在启蒙运动与政治浪漫主义之间》,李柯译,华夏出版社2023年版,第74~78、79~102、153~169页。

[18]苏雪林:《徐志摩的诗》,收入《徐志摩评说八十年》,文化艺术出版社2008年版,第244~245页。

[19]徐志摩:《留别日本》,《徐志摩全集》第五卷,第162页。

[20]其一,他认为“一首诗应分是一个有生机的整体,部分与部分相关联,部分对全体有比例的一种东西”。其二,他1927年拜会英国诗人哈代,即以organic一词评其诗作,得到哈代嘉许:“Yes, organic, yes, organic: A poem ought to be a living thing. ”其三,他认为应“把人生看成一个整的”,正如“树木有根有干有枝叶有花果”,童年播种栽培,壮年开花成萌,老年结果收成。童年尤为重要,因为“the child is the father of the Man”。徐志摩:《〈诗刊〉放假》,《徐志摩全集》第四卷,第90页;《谒见哈代的一个下午》,《徐志摩全集》第四卷,第232~233页;《罗素与幼稚教育》,《徐志摩全集》第四卷,第42页。

[21]徐志摩:《秋》,《徐志摩全集》第四卷,第203页。

[22]徐志摩:《生命经济》,《徐志摩全集》第二卷,第110页。

[23]徐志摩:《太戈尔来华》,《徐志摩全集》第二卷,第91页。

[24]徐志摩:《国际关系——太戈尔在东京讲演》,《徐志摩全集》第九卷,第68页。

[25]徐志摩:《落叶》,《徐志摩全集》第二卷,第268~275页。

[26]徐志摩:《读桂林梁巨川先生遗书》,《徐志摩全集》第三卷,第174页。

[27]徐志摩:Art and Life,《创造季刊》1923年第2卷第1期,第3~4页。

[28][31]徐志摩:《列宁忌日:谈革命》,《徐志摩全集》第二卷,第353、357页。

[29]徐志摩:《教育里的自由──反抗机械主义》,《徐志摩全集》第七卷,第5页。

[30]徐志摩:《从小说讲到大事》,《徐志摩全集》第三卷,第146页。

[32]徐志摩:《徐志摩的漫谈》,《徐志摩全集》第四卷,第326页。

[33]徐志摩:《合作底意义》,《徐志摩全集》第一卷,第140页。

[34]方玮德:《志摩怎样了》(1932),收入《新月诗魂》,第163页。

[35][36]徐志摩:《唈死木死》,《徐志摩全集》第三卷,第159~160、163页。

[37]徐志摩:《守旧与“玩”旧》,《徐志摩全集》第三卷,第243~244页。

[38]12月底在四所高校演讲:南京中央大学(题不可考)、天津南开大学(《精神的山水》)、清华大学(《徐志摩的漫谈》)以及燕京大学(《现代中国文艺界》)。次年3月25日在上海大夏大学讲《关于印度》。参考金传胜《诗心一颗归何处——关于徐志摩的两篇佚文》,收入陈建军、徐志东编《远山——徐志摩佚作集》,商务印书馆2018年版,第375~379页。

[39]徐志摩:《关于印度》,《徐志摩全集》第四卷,第367~368页。

[40][42]徐志摩:《现代中国文艺界》,《徐志摩全集》第四卷,第316~320、319页。

[41][43]徐志摩:《徐志摩的漫谈》,《徐志摩全集》第四卷,第324、322~325页。

[44]徐志摩:《海滩上种花》,《徐志摩全集》第四卷,第124页。

[45]徐志摩:《泰山日出》,《徐志摩全集》第二卷,第106页。

[46]徐志摩:《太戈尔来华》,《徐志摩全集》第二卷,第90~91页。

[47]徐志摩:《秋》,《徐志摩全集》第四卷,第199~206页。

[48]徐志摩:Art and Life,《创造季刊》1923年第2卷第1期,第4~7页。

[49]徐志摩:《致王统照》(1924年4月12日),《徐志摩全集》第七卷,第14页。

[50]徐志摩:《致梁启超》(1918年8月×日),《徐志摩全集》第八卷,第189页。

[51]引自岱峻《李济传》,江苏文艺出版社2009年版,第14页。

[52]徐志摩:《致南洋中学同学书》,《徐志摩全集》第一卷,第51~53页。

[53]徐志摩:《志摩杂记(一)》(1918年10月),《徐志摩全集》第一卷,第55~56页。

[54]徐志摩:《留美日记》,《徐志摩全集》第六卷,第263页。

[55]徐志摩:《康桥再会罢》,《徐志摩全集》第五卷,第64页。

[56]徐志摩:《青年杂咏》,《徐志摩全集》第五卷,第44页。

[57]徐志摩:《大家要实行不合作主义》,《徐志摩全集》第二卷,第3~5页。

[58]徐志摩:《就使打破了头,也还要保持我灵魂的自由》,《徐志摩全集》第二卷,第7~8页。

[59][60]徐志摩:《读桂林梁巨川先生遗书》,《徐志摩全集》第三卷,第172、174~176,173~174页。

[61]徐志摩:《从小说讲到大事》,《徐志摩全集》第三卷,第147页。

[62]徐志摩:《太戈尔来华》,《徐志摩全集》第二卷,第93页。

[63]徐志摩:《秋》,《徐志摩全集》第四卷,第201~202页。

[64]徐志摩:《落叶》,《徐志摩全集》第二卷,第263~264页。

[65]瞿菊农:《“去罢”!志摩》,收入北平晨报社编《北晨学园哀悼志摩专号》(1931年12月),第43页。

[66]郁达夫:《志摩在回忆里》,《新月》1932年第4卷第1期,第230页。

[67]徐志摩:《泰戈尔》,《徐志摩全集》第二卷,第250页。

[68]徐志摩:《致恩厚之》(1928年10月10日),《徐志摩全集》第八卷,第127页。

[69]徐志摩:《关于印度》,《徐志摩全集》第四卷,第367页。

[70]徐志摩:《罗素与中国——读罗素著〈中国问题〉》,《徐志摩全集》第一卷,第255页。徐还指出,中国人生活品性的好处,如乐天自然、气概宏大、不趋极端等,主要得自“孔子一家的思想”,老庄的影响不足为训。

[71]徐志摩:《罗素与中国——读罗素著〈中国问题〉》,《徐志摩全集》第一卷,第254页。

[72]徐志摩:《从小说讲到大事》,《徐志摩全集》第三卷,第146页。

[73]徐志摩:《徐志摩的漫谈》,《徐志摩全集》第四卷,第233页。

[74]徐志摩:《论小说与社会之关系》,《徐志摩全集》第一卷,第7页。

[75][76][77][78]徐志摩:Art and Life,《创造季刊》1923年第2卷第1期,第1~4、4~11、11、11~12页。

[79]徐志摩:《得林克华德的〈林肯〉》,《徐志摩全集》第二卷,第53页。

[80]徐志摩:《太戈尔来华》,《徐志摩全集》第二卷,第90页。

[81]徐志摩:《美展弁言》,《徐志摩全集》第四卷,第340页。

[82]徐志摩:《丹农雪乌》,《徐志摩全集》第三卷,第29页。

[83]徐志摩:《志摩的欣赏》,《徐志摩全集》第三卷,第247页。

[84]奚密曾指出,《诗刊》复刊序语给出了诗歌与“国民精神”的关联。不过,徐志摩的用词为“民族精神”,且此一关联先已出现在1926年的《诗刊弁言》。奚密:《现代汉诗:1917年以来的理论与实践》,上海三联书店2008年版,第167页。

[85]徐志摩:《诗刊弁言》,《徐志摩全集》第三卷,第380~381页。

[86]徐志摩:《〈新月〉的态度》,《徐志摩全集》第四卷,第213~217页。

[87]徐志摩:Art and Life,《创造季刊》1923年第2卷第1期,第10~11页。

[88]徐志摩:《〈新月〉的态度》,《徐志摩全集》第四卷,第217页。

[89]徐志摩:《〈诗刊〉序语》,《徐志摩全集》第四卷,第396页。

[90]徐志摩:《徐志摩的漫谈》,《徐志摩全集》第四卷,第323页。

[91]徐志摩:《话》,《徐志摩全集》第四卷,第114~115页。

[92]徐志摩:《看了〈黑将军〉以后》(1923),《徐志摩全集》第二卷,第32页。

[93]徐志摩:Art and Life,《创造季刊》1923年第2卷第1期,第1~3页。

[94]徐志摩:《托尔斯泰论剧一节(附论“文艺复衰”)》,《徐志摩全集》第三卷,第166页。

[95]徐志摩:《关于女子——苏州女中讲稿》,《徐志摩全集》第四卷,第292页。

[96]李欧梵:《徐志摩:伊卡洛斯的欢愉》,收入氏著《现代中国作家的浪漫一代》,新星出版社2010年版,第159~161、167页。

[97]李欧梵:《现代中国文学中的浪漫个人主义》,收入氏著《中国现代文学与现代性十讲》,复旦大学出版社2002年版,第20~23、44页。

[98]李欧梵:《五四运动与浪漫主义》,收入陈少廷编《五四新文化运动的评价》,寰宇出版社1973年版,第96~104页。

|