|

长期以来,对于中国现代文学学人之研究,侧重于道统、学派和具体的研究成果。相对而言,教学与学科建设和学术生产之关联,得到的关注较少。中国现代文学学人,名师辈出,但着力凸显的,主要是其学术成就以及对硕博士研究生的指导,而非日常的课堂教学。衡量学人的学术贡献和历史地位,主要依据其撰写了哪些重要的学术著作,培养了哪些优秀的硕博士研究生。事实上,作为学科的中国现代文学,拥有教学、科研和人才培养等一系列的制度性保障,使学科得以确立,使从业者的地位得以稳固。其中,教学的作用不可或缺。如果说学术研究(包括研究型教学[1])标志着一个学科所能达到的上限,那么课堂教学,特别是面向本科生的课堂教学,无疑坚守着这一学科的底线。本文以中国现代文学教学为切入点,关注学人的教师身份,以考察教学对于学科建设和学术生产的促进作用。在具体的论述过程中,首先以李何林先生为例,进而关注以他为代表的中国现代文学教学工作者作为学人或学人群体的意义和贡献。

一

在公认的中国现代文学学科的三大奠基人中,王瑶先生本来是中国古代文学研究者,唐弢先生是作家,李何林先生曾经的革命者身份一直受到关注,被视为其从事中国现代文学教学与研究事业的灵魂与生命底色。[2]表面上看,三大奠基人的知识结构、文化趣味和学术宗尚,各不相同而又各有所长,但事实上三位先生的共同点在于,都是曾经的左翼青年,具有革命者的经历。这一经历使他们成为开创中国现代文学学科的恰当人选,既符合设立这一学科的政治、思想和文化意图,又进一步强化了这一学科的基本属性——新民主主义背景下革命的进步的文学。同时,中国现代文学对于他们而言,并非客观的研究对象,他们首先是中国现代文学的亲历者和参与者,而非旁观者和研究者。中国现代文学研究对于他们而言,并非职业化的学术生产,而是一种行动方式。中国现代文学学科不是书斋里的学问,而是沟通革命与时代、历史与现实、学术与人生,借助研究凸显参与现实、对话现实的意识和能力。

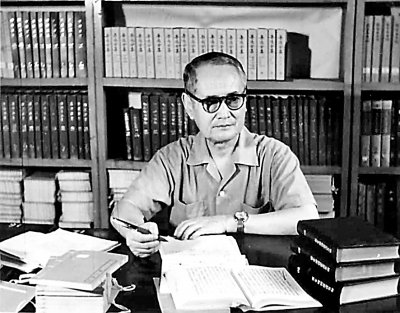

李何林先生

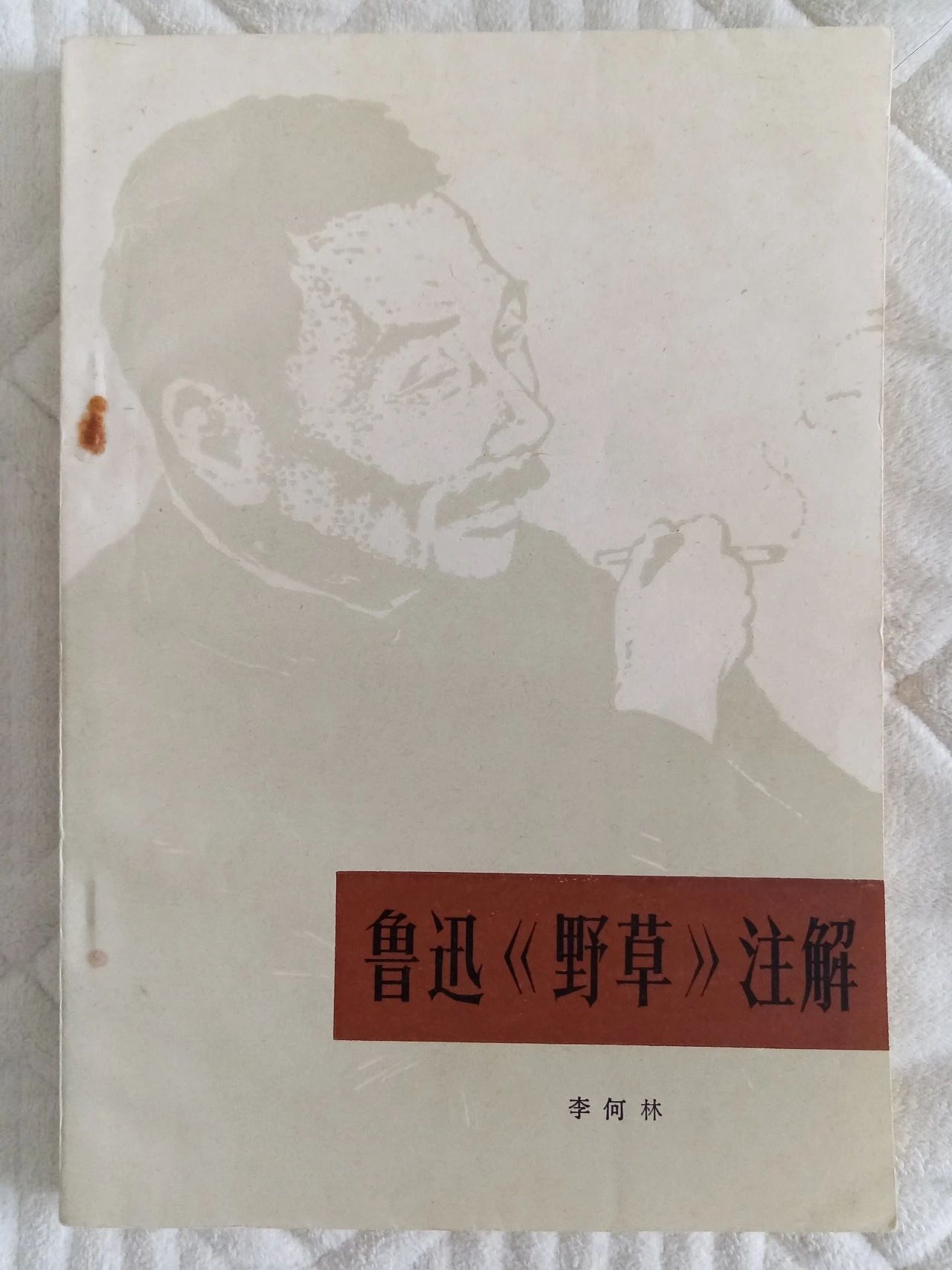

相对而言,李何林先生不以学养深厚见长,他在东南大学所学的专业是生物学,没有从事过文学创作,也没有受到过系统的学术训练。他是为了生计而辗转各地任教。因为向往革命,崇拜鲁迅,李何林先生在课堂内外矢志不渝地讲授鲁迅和革命文学,亦因此不断遭到解聘。直到1948年5月任教于北方大学(同年6月北方大学与华北联合大学合并为华北大学),以及1950年10月任教于北京师范大学中文系,才获得了相对稳定的教职。1952年9月,由于院校调整,李何林调入南开大学中文系,担任教授兼系主任,开启了在同一所高校任教24年的经历,直到1976年2月调任北京鲁迅博物馆馆长兼鲁迅研究室主任。从1929年初执教鞭到1976年离开高校(调入鲁迅博物馆后,又从1979年起应聘为北京师范大学中文系兼职教授,招收硕博士研究生),李何林的一生中从事时间最长的工作,就是教师。[3]他编撰的《中国文艺论战》《鲁迅论》《近二十年中国文艺思潮论》《〈狂人日记〉注解》《鲁迅〈野草〉注解》《〈故事新编〉讲义》等史料集、著作和讲义,均为教学的产物。可见,教学是李何林从事中国现代文学研究的出发点和源动力,还促成其学术生产的基本形态。

李何林《鲁迅〈野草〉注解》

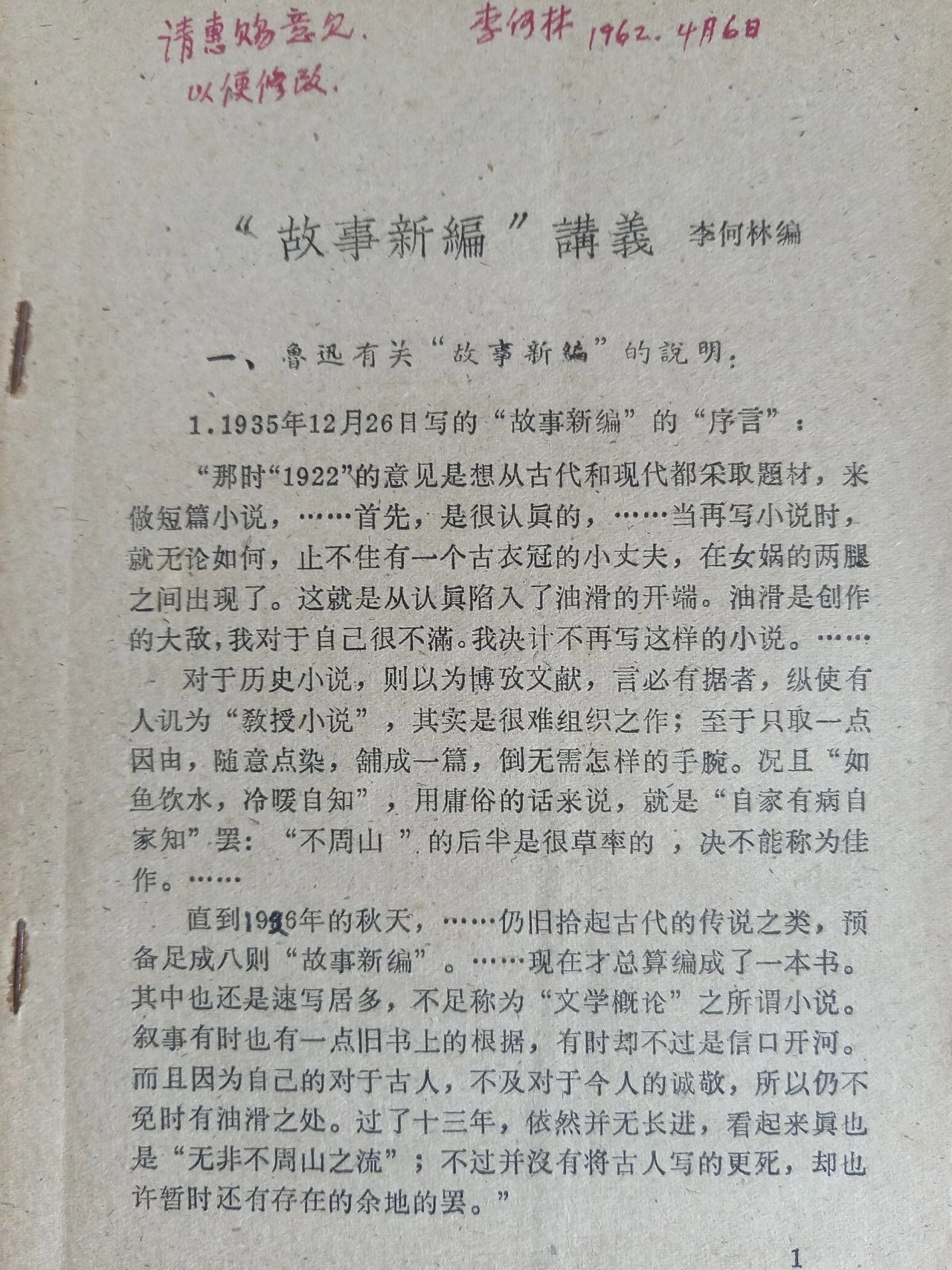

与王瑶、唐弢、任访秋、田仲济、贾植芳、钱谷融等相比,同为中国现代文学学科第一代学人的李何林,在知识结构和学术素养上有欠缺,这是不容否定的事实。但他一生坚守教师底线,为中国现代文学学科做出了重要贡献。学科建设在某种程度上倚仗的不仅仅是学术研究,还有高校的教学。现有的文艺学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学这几个二级学科,是由高校的教学体制所支撑的,在学科层面招收硕博士研究生,但面向本科生的教学则落实于各个教研室。学科建设,特别是普及在很大程度上取决于本科生教学。王瑶先生撰写的《中国新文学史稿》、唐弢先生主编的《中国现代文学史》(第三卷由唐弢和严家炎共同主编),都是高校教材,后者还作为全国统编教材。前文列举的李何林先生的著述,都曾用作各类课程的教材,或者是在教材的基础上修订而成的学术著作。1952年,李何林调任南开大学中文系教授,当时南开没有开设中国现代文学课程,李何林带领一批年轻教师以及自己指导的第一批研究生,如刘家鸣、陈鸣树、田本相等,成立了中国现代文学教研室,讲授中国现代文学课程和鲁迅研究课程。为了讲授鲁迅研究课程,李何林编写了多部讲义,有些后来成为正式出版的著作,如《〈狂人日记〉注解》《鲁迅〈野草〉注解》,有的则始终以讲义的形态存世,如《〈故事新编〉讲义》。可见,李何林的学术生产是与教学紧密相关的,他几乎没有教学以外的纯学术的写作,这其实代表着一类中国现代文学学科的从业者的宗尚。

从李何林先生的几部鲁迅研究课程讲义看,他采用的是中国古代经师的授课方式,述而不作,即紧密围绕原典,逐字逐句地讲解,不作发挥,不呈现自家的独创性认识。这可能造成学术含量的不足,却能保障基本的教学。例如《〈故事新编〉讲义》,有注有解。注释是在人民文学出版社1958年版《鲁迅全集》的基础上增补而成。在注释的基础上,对文本进行细致的解读,一个意象、一句话都不放过。而且采用以鲁注鲁、以鲁解鲁的方式,即引用鲁迅对于某一文本、现象和问题的阐释,作为解读《故事新编》的主要依据,寻找鲁迅的诸多文本内在的相互印证、相互启发的可能性,而尽量避免讲授者的主观发挥。尽管李何林先生的讲义大多完成于二十世纪六七十年代,但偏重知识性的事实判断,较少时代性的价值判断,使他的注解并没有多少意识形态色彩和时代话语的印痕。尽管在今天看来,他的知识结构较为陈旧,也缺乏学术创见,但在特殊年代对于鲁迅进行了较为客观的解读,实属难能可贵。李何林先生对于鲁迅作品的解读,可能无法实现对于学术的有效推进,但却能守住最基本的底线。通过教学实践,他引领学生进一步探索和延展,实现学术的薪火相传。

李何林《故事新编》讲义

与《鲁迅〈野草〉注解》不同,李何林先生的《〈故事新编〉讲义》没有正式出版,主要原因是他离开了高校,不再从事教学,也就失去了撰写讲义和著作的基本动力。可见他的学术生产与教学密切相关。

二

李何林先生这样的中国现代文学学人,并非个例。

中国的高校可大体划分为研究型、教学研究型和教学型三类。前者以学术研究为主,注重研究生培养,但对于本科生教学也颇为重视。后两者,特别是教学型高校则主要承担教学职能,尤其是本科生(专科生、高职生)教学。教学研究型和教学型高校,如果设置汉语言文学专业,都会开设中国现代文学课程。课程面向本科生,不以培养研究型人才为目标,也不太强调授课内容的前沿性,甚至有些教师以知识的归纳为主,很少演绎。但这些课程和这些教师,对于中国现代文学的传播和中国现代文学学科的建设,对于学术的传承,仍做出了不可忽视的重要贡献。很多从事中国现代文学教学的教师,可能终其一生也没有写过一部学术著作,甚至很少发表论文,即使有论文,也是在讲义的基础上修订而成,但他们却把自己毕生的精力投入中国现代文学教学,而且教学不是随随便便的照本宣科。他们为了教学而自编讲义,为了一个作家、一篇作品、一种思潮,会把全部史料和本文梳理一遍,认真读原典、读原始报刊、读史料,花费大量的时间用于备课。青岛大学的刘增人教授曾经对我说过,现在有些教师在编写讲义和授课过程中,不看原典,不看原始报刊,而使用后来出版的文集。他们那一代人当年毕业留校任教时,前辈教师要求他们必须从原典和原始报刊入手,否则无法从事中国现代文学教学。他们为了教学编写的讲义,比今天的许多学术著作扎实得多也厚重得多,但编写这些讲义的初衷,并不是为了出版。很多前辈教师从来没有想过通过发表论文、出版著作实现所谓的安身立命,从中获得巨大的学术威望或丰厚的经济利益,就是一辈子专心教学,把自己研究心得和对中国现代文学学科的理想与情怀融入日常教学之中。这种理想和情怀,却能在课堂内外触动、感染很多本科生,使他们热爱并选择深入学习中国现代文学,成为中国现代文学学科的新生力量。众多中国现代文学学科的从业者,都是在本科阶段的课堂教学中受到教师的学养与人格的感召,从而选择了这一学科。因此,中国现代文学学科的意义不仅在于学术研究,教学也承担了其使命和价值。前文提到唐弢先生和严家炎先生联合主编的《中国现代文学史》第三卷,这一卷出版于“文革”结束后的新时期,撰稿人包括全国各高校的数十位教师,强调术有专攻,即根据每位撰稿人的学术专长确定其执笔的章节,而且作为全国统编教材,尽可能辐射全国各地区的高校,从而把中国现代文学学科的观念和道统传播开去。中国现代文学的传播和中国现代文学学科的传承,就是这样一点一滴地实现的。对于一些教学科研型和教学型高校,对于一些地方院校,更是如此。例如地方师范院校,以培养中小学语文师资为目标,在本科生教学中,注重基础知识,注重文本分析,相对而言不特别强调学术的前沿和理论的高深(当然也不应该忽视),教学在这类高校的中国现代文学学科建设中,占有举足轻重的地位。

唐弢、严家炎主编《中国现代文学史》三

中国现代文学学科经过70余年的发展,出现了众多杰出的学人,也产生了众多优秀的学术成果,代表着这一学科的最高成就,成为学术大厦屋顶上最为闪耀的存在。但70余年来专心中国现代文学教学,以另一种方式投入中国现代文学学科建设的众多学人和教师,不能被忽视和遗忘。他们往往不以卓越的学术个体的形式,被写入学科史和学术史,却以群体的面貌出现,成为学术大厦坚实的地基,无疑是值得关注和敬佩的群体。从1950年代中国现代文学学科创立开始,每一所拥有中文系(文学院)的高校,都有中国现代文学学科,都有中国现代文学教研室,从事中国现代文学教学和学科建设的学人和教师,迄今为止可能有数万人,但有多少能被写入学科史和学术史。他们中的许多人一生默默无闻,也不求名垂青史,而是以群体的面貌,隐入学科的背景深处。这样的学人和教师在今天还有很多,特别是一些偏远地区院校的教师,他们可能没有机会参加各类学术会议,没有机会出国访问交流,没有机会获得硕士和博士学位,但仍然兢兢业业地在一些普通地方院校,在一些二本、三本院校传播中国现代文学。这些教师同样值得尊敬,因为他们用自己的无名状态,为中国现代文学学科提供了无形的价值,做出了难以量化的贡献,延续了中国现代文学学科的道统。对于任教于高校的中国现代文学学科从业者而言,守住了作为一名教师的底线,也就守住了学科的底线。没有教学和学科建制,中国现代文学如何能与中国古代文学并列?就是因为在高校设立了中国现代文学二级学科,建立了中国现代文学教研室,才支撑起中国现代文学研究的学术大厦。

今天的中国现代文学学科的从业者,特别是年轻学人和教师,被“内卷”所困扰,充满了焦虑情绪,但“内卷”的是论文、著作、项目、荣誉和头衔,很少有人感受到教学的“内卷”。在日常交流中,谈学科、谈学术(这自然是题中应有之义),但很少有人谈教学(这是不应忽视的)。这固然受到某些外在因素的影响,身不由己。但“内卷”带来学术成果的高量(而非高质)产出,对教学有哪些促进,本科生能从中获得多少收益,久而久之,对于中国现代文学的传播和中国现代文学学科的发展又有哪些积极意义,这是我真正感到焦虑的。因此,借助这篇笔谈,试图呈现教学之于中国现代文学学科建设和学术生产的重要价值,也借此向李何林先生和他之后的几代注重教学、发扬道统、尊重道心的中国现代文学学科的从业者致以崇高的敬意。

鲍国华

天津师范大学文学院

300387

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2025年第2期)

注 释

[1]这里的研究型教学指对于研究生的指导,包括面向研究生的课程、讲座以及师生之间的日常交流、论文指导、开题、答辩等。这类教学通常以研究为旨归,注重学术方法的训练和学术视野的拓展,而不像本科生教学,更偏重于知识的传授。

[2]孙郁《布道者李何林》一文指出:“李何林是个革命者出身,因政治受挫而转向学术,立人与立学系于一种社会情怀。他在南昌起义失败与家乡暴动失败后,流亡北平,思想深处是些社会变革的渴望。青年李何林面前的难题是社会改造而非书斋里的沉思,这个背景几乎影响了他一生。”孙郁:《布道者李何林》,《当代作家评论》2006年第5期。

[3]李何林的任教经历,见朱红编《李何林年谱》,北京鲁迅博物馆编《李何林先生纪念集》,天津人民出版社1996年版,第440~486页。

|