|

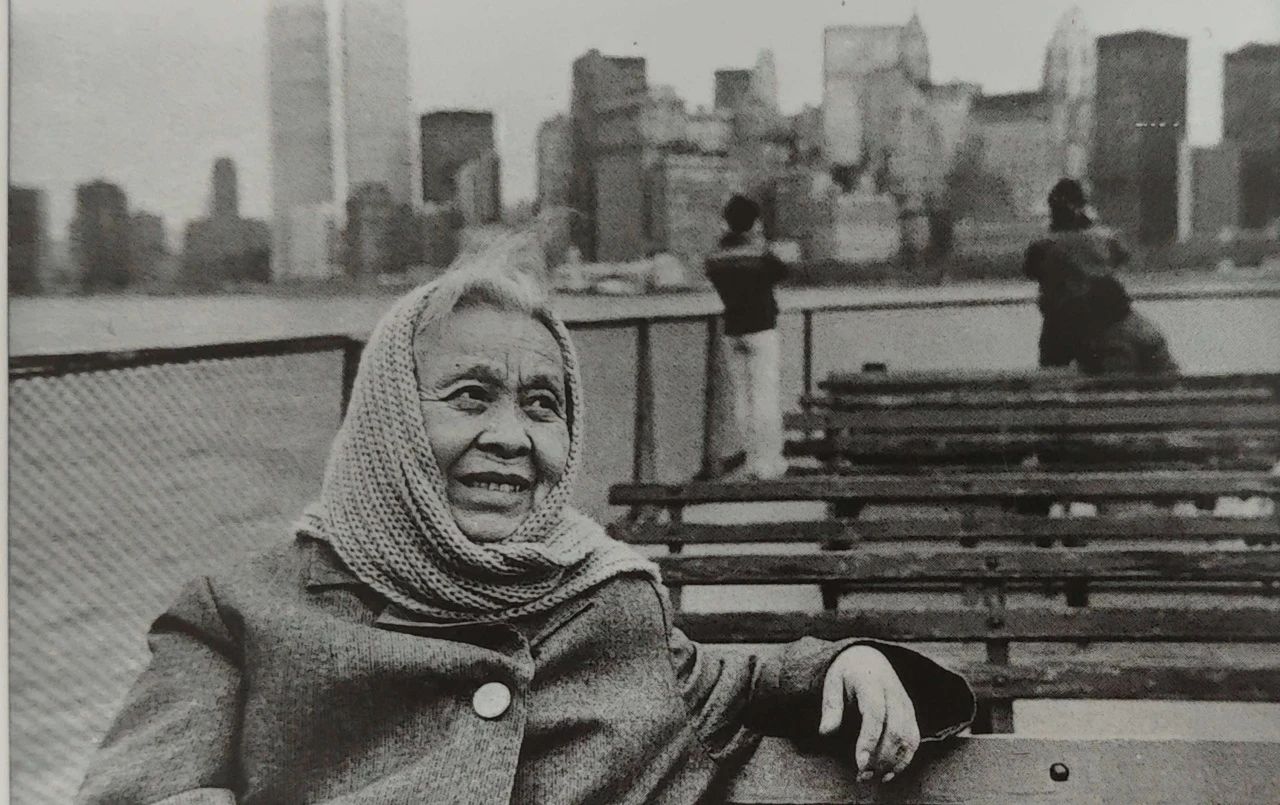

1981年,丁玲在纽约

内容提要

作为最受国际关注的中国作家之一,丁玲自1979年开始的全面复出自然也包括其在国际上的复出:1981年,丁玲受到聂华苓夫妇的邀请赴美。1985年,丁玲亲自参与选编的短篇小说集《莎菲女士的日记》由外文局翻译成了法语和英语。丁玲的国际复出正值中美关系趋于正常化但美苏冷战并未在全球范围内结束之时,因而冷战范式在文学和文化研究领域仍未完全结束,方兴未艾的全球化的浪潮也将进入中国。此时,丁玲在不同场合重述自己“日益接近人民”的立场。这一表述也和她同一时期的另一个重要概念“人情”结合在了一起,表达她既具包容性又具政治性的立场,以及她对于国内外文学史叙述中重大问题的回应。

关 键 词

丁玲晚年 文化冷战 《访美散记》 爱荷华 熊猫丛书

1979年1月,丁玲获准回到北京,同年10月,她的党籍和组织生活得以恢复,至此,丁玲开始了十一届三中全会后的缓慢复出。丁玲晚年的创作和活动以及她的艰难复出近来已得到了不少研究的注意。[1]然而,丁玲除了是一名中国现代作家外,还是一名受到世界关注的国际作家。当中国于1970年代末、80年代初重新加入世界时,像丁玲这样的作家自然会引起广泛的国际注意。一时间,拜访丁玲的国际学者络绎不绝,海外访学的邀请不断,丁玲的文学作品也被翻译介绍到了海外。因而,丁玲的复出自然也包括较少为人关注的国际复出的一面。

从时间上看,丁玲的国际复出是在中美关系趋于正常化之后。此时,文学和文化领域内,对抗性的冷战话语正在发生变化。例如,在中美关系正常化之前,台湾曾是爱荷华写作中心招募作家的重点地区。然而,中美关系趋于正常化后,聂华苓夫妇于1978年、1980年两度来到大陆,向丁玲、王蒙等作家抛出橄榄枝。在海外对于1980年代初中国所持的期待中,丁玲也尝试着通过出访和作品外译传递自己对于中国文学与历史的意见。不过,丁玲的哪些作品被译介到了海外?这期间又经历了怎样的经典化过程?站在1980年代初国内外急剧变化的潮流中,面对自己尚未完全解决的政治问题,回顾二十年来“下放”的历史,丁玲如何在国际读者和研究者面前叙述自身及现代中国的历史呢?为了回答上述这些问题,本文聚焦于丁玲1981—1985年的国际复出,集中讨论丁玲1981年在美国爱荷华写作中心的活动、丁玲出访归来后所写的《访美散记》,以及1985年丁玲文学作品的外译这三项内容,并重点考察丁玲如何在对外文化交流中提出自己的“人民话语”来阐释现代中国的革命历史。

一 丁玲的国际复出

1979年1月,借着十一届三中全会的春风,丁玲以看病的名义回到了北京。此时虽然仍未彻底平反,但仍有大批的海外作家和研究者慕名而来。例如,美国华人作家於梨华与日本的中国现代文学研究者田畑佐和子早在1979年8月就到北京采访了丁玲。1980年4月,丁玲又迎来了美籍华人作家聂华苓夫妇。他们邀请丁玲夫妇赴爱荷华大学参加“国际写作计划”交流项目。

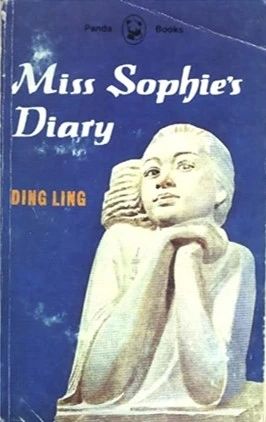

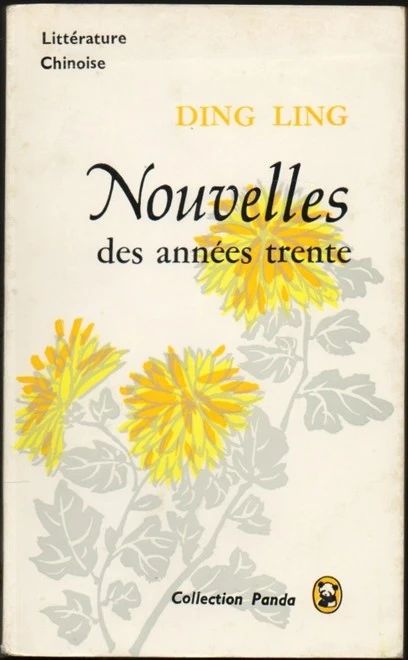

爱荷华大学“国际写作计划”是聂华苓和安格尔夫妇于1967年共同创办的,每年邀请一些世界各地著名作家来写作、讨论和旅行。1970年代后期开始,中国大陆作家也开始参与“国际写作计划”,作为第三批受邀的大陆作家,丁玲于1981年8月出访美国。[2]丁玲美国之行的成果是二十五篇访美散文,从1981年11月起,陆续在《新观察》《文汇月刊》等报刊登出,后结集为《访美散记》。四年后,丁玲作品集的英文版以《莎菲女士的日记》(Miss Sophie’s Diary)为题出版了,收录了《莎菲女士的日记》《一九三〇年春上海(之二)》《从夜晚到天亮》《田家冲》《某夜》《奔》《团聚》《我在霞村的时候》《夜》共九篇作品。同一年,还出版了丁玲小说的法文版,题为《丁玲:三十年代小说选》(Ding Ling:Nouvelles des années trente),由法国作家苏珊·贝尔纳(Suzanne Bernard)翻译并撰写序文。[3]法文版和英文版篇目完全一致。据英文版《莎菲女士的日记》的译者詹纳尔(William John Francis Jenner)所说,这些篇目都是丁玲亲自选定的。[4]从1979年复出开始到1985年为止,丁玲已经出访过美国与法国,她的《访美散记》也已经出版,她对“熊猫丛书”中篇目的选择以及对自己作品的解说,可以说是基于充分了解国内外文坛和思潮的情况下所作的判断。

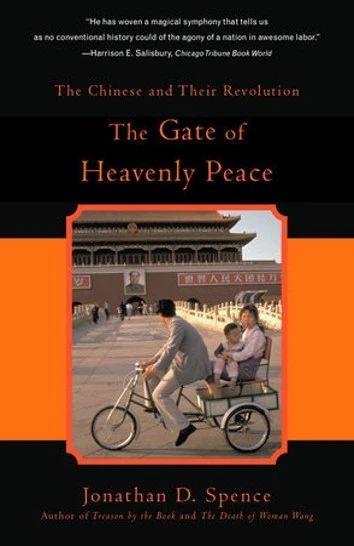

Miss Sophie’s Diary(1985)

DING LING:Nouvelles des années trente(1985)

和丁玲的赴美一样,丁玲英文版和法文版作品集的出版也是政府行为。翻译、编辑并出版英文版《莎菲女士的日记》和法文版《丁玲:三十年代小说选》的是外文局下属的《中国文学》编辑部。1980年代,受英国“企鹅丛书”的启发,外文局在恢复《中国文学》杂志出版的同时,也推出了“熊猫丛书”,由杨宪益负责,意在满足中国文学和文化对外译介的需求,促进世界了解中国文学。[5]丁玲文集的英文版和法文版都列于1985年的“熊猫丛书”。

可见,当丁玲在国内慢慢恢复文学活动时,通过与外国作家和青年学者的对谈、出访以及外文作品选的出版,丁玲也在1980年代初期的国际文坛上慢慢复出,恢复其作为国际作家的身份。丁玲的国际复出,一方面是源于其早年的国际声誉。美籍华人於梨华和聂华苓1946年以前都在中国大陆生活,她们都熟悉丁玲的作品。另一方面也是中国作协和外文局的官方行为。无论是外文局的“熊猫丛书”,还是当时的译者,都竭尽所能地希望丁玲能被世界更好地理解和阅读。例如,在英文版《莎菲女士的日记》选集中,詹纳尔非常巧妙地将《田家冲》翻译为“The Hamlet”(村子)。这一翻译消除了可能成为英美读者阅读障碍的地方性。对于英国读者来说,或许“Hamlet”能让他们想起莎士比亚的名著《哈姆雷特》。而对美国的读者来说,“The Hamlet”则会让他们想起福克纳1940年出版的同名小说。不能不说詹纳尔是煞费苦心的。“熊猫丛书”法文版的译者苏珊·贝尔纳也曾对丁玲许诺过,她作品中的主人公苏菲、美琳、三小姐、贞贞都要到法国去了。她们会认识法国朋友,法国人会欢迎她们,喜欢她们的。[6]

不过,丁玲似乎对外译的反响并没有那么乐观。丁玲曾将信将疑地问过苏珊·贝尔纳:“这些是真的吗?是可能的吗?”[7]与“熊猫丛书”法文译者的自信与期待不同,对于自己的作品能走向欧美的读者,丁玲似乎有一些没有直言的疑惑。事实上,正如后文所要指出的,丁玲的外译并没有再版。鉴于丁玲对英美学界的情况是了解的,而且这些作品是她亲自挑选的,因而需要进一步追问的是,丁玲为何要选择这些作品,以及国外的期待和丁玲自身的想法之间有何落差?

二 女性主义浪潮的期待

丁玲的外译小说选集以其名篇《莎菲女士的日记》来命名在今日看来似乎是顺理成章的事情,不过其中所包含的历史颇为曲折。《莎菲女士的日记》最初收录于丁玲1928年的小说集《在黑暗中》,是她“痛感苦闷无可排遣而不得不借文学聊为抒发的产物”[8]。1980年代之后,小说逐渐经典化:“‘莎菲’所表现的青年女性漂泊无助、苦闷荒凉的心境以及由此发出的绝叫,引起了当时的人们的心灵共鸣”,而这些读者主要是城市知识层。[9]当时国内对《莎菲女士的日记》的阅读,主要是基于个人对集体的反抗。不过,对于外译,同时还需要考虑的是海外市场的偏好。其中,很重要的便是1970年代以来海外蓬勃发展的女性主义思潮以及海外对中国女作家的普遍兴趣。

丁玲刚复出不久,就吸引了大量对女性主义问题与女性文学感兴趣的访问者。1980年代的早期访问者中,日本的田畑佐和子,美国的聂华苓、梅仪慈、於梨华和蒂莉·奥尔森(Tillie Olsen),法国的苏珊·贝尔纳,意大利的维尔玛·科斯坦蒂妮等,她们无一不对中国的女性问题感兴趣。[10]例如,只身在美求学、结婚、为母的经历曾让於梨华深深感到,一位华人,特别是华人女性,在海外生活着实不易。[11]1975年第一次访问中国后,於梨华便写作了题为《新中国的女性》的报告文学,描写了中国的各式女性人物,有在来华过程中遇到的工作人员、与自己分别多年的妹妹和姨妈,以及现代作家冰心。[12]

Tillie Olsen 1984年访问丁玲

田畑佐和子于1979年9月访问丁玲

二十世纪七八十年代正是美国女性主义文学理论大行其道的时候。法国更是女性主义思潮的重镇。早在1955年9月,法国女性主义理论家西蒙娜·德·波伏娃就和萨特一起访问过中国,不过,波伏娃当时对丁玲早期作品《莎菲女士的日记》《梦珂》等并没有兴趣,而是对长篇小说《太阳照在桑干河上》中所描写的“土改”和农民的生存状态比较感兴趣。1983年,丁玲受法国政府邀请出访法国时,还曾将自己描写农场女工的小说《杜晚香》的法文译本赠送给法国朋友。[13]就在丁玲1983年访法时,巴黎的信使出版社(Mercure de France)出版了《中国女作家》(La Chine des femmes: Nouvelles)一书,收录了丁玲、冰心、宗璞、谌容、张洁、茹志鹃六位作家的作品,由法文版《丁玲:三十年代小说选》的译者苏珊·贝尔纳作序。她在序中称:“这些文字向我们揭示了当今中国现实的某些方面,以及今日中国女性文学创作的某些趋势。昨天爱情在中国还是禁忌的话题,今日已进入了文学的殿堂。在这些收录的小说中,我们将见识到非常美丽的女性形象和极其动人的爱情故事。”[14]

La Chine des femmes:Nouvelles(1983)

丁玲对爱情的坚贞,和陈明富有浪漫色彩的婚姻也是吸引聂华苓的部分原因。与安格尔的第二段婚姻中重获幸福的聂华苓,看到的是一位无论何时都要拉着陈明的手、敢爱敢恨、勇于选择自己新的人生的“莎菲女士”,是自由和纯真的象征。[15]聂华苓在丁玲身上看到了同为女性,为妻、为母的精神共通性。在聂华苓的自传《三生三世》中,描写丁玲的那一节的标题就是“莎菲女士——丁玲”。对于丁玲的描写也以她和陈明深厚的感情为主线,场景则是聂华苓和安格尔、丁玲和陈明两对夫妇在树林里的一次漫步。

聂华苓的爱荷华国际写作中心,也曾巧妙地安排国际女作家的讲演活动。丁玲到访的1981年,聂华苓和安格尔邀请了美国著名的女作家、女权主义者苏珊·桑塔格。极有可能,邀请之初就有展开女性作家对于女性问题讨论的考虑。事实上,据丁玲介绍,她所在的那一年也的确举行了“世界女作家和爱荷华群众见面的讲话会”,“被邀请来美国参加写作中心活动的世界各国,包括中国、挪威、丹麦、希腊、波兰、匈牙利、巴勒斯坦、印度、菲律宾、墨西哥、阿根廷、美国的作家共十三人”,面对一百多位听众进行了讲演。[16]

不过,据1983年访问爱荷华的茹志鹃和王安忆母女回忆,中国作家对于当时的女性主义思潮有所保留。在茹志鹃访问爱荷华期间,聂华苓也曾特别安排了题为“革命和美”(Revolutionary and Beautiful)的女作家报告讨论会。茹志鹃认为“妇女问题,离开整个民族的解放、国家的独立,是很难谈的”[17]。即便年轻的王安忆,也认为像巴勒斯坦这样的地区面临着更为重大的男女共同的问题——被以色列占领的问题。[18]此时,欧美1970年代兴起的第二波女性主义浪潮还没有进入中国。1985年以后,强调性别差异,关注女性个体权益的女权主义理论才会正式登场。

欧美之外的学术圈,如日本也受到第二波女权主义思想的影响。1979年8月访问丁玲的田畑佐和子早就知道丁玲“在很久以前就是以写‘反抗的女性’而在中国近代文学史上飒爽地登场的”作家,而“从她的作品来看,无疑地,她自己就是一位带有强烈的自我(意识)的‘反抗的女性’”[19]。1970年代初期,受到美国等经济发达国家和地区发起的“第二次妇女解放运动”的启发,田畑佐和子的朋友秋山洋子翻译了丁玲的《“三八节”有感》并发表了题为《20世纪70年代日美女性运动与丁玲》的论文。受到时代思潮以及身边朋友的影响,田畑佐和子是带着有关女性的问题去访问丁玲的。她想探明资本主义社会的“核心家庭”中的妇女问题和北大荒农场的问题是不是有共通的地方。[20]当然,正如下文将要谈到的那样,她的女性问题并没有得到丁玲正面回答。

1985年,也即外文局“熊猫丛书”《莎菲女士的日记》出版的同一年,香港三联书店也出版了一本《中国女作家:二十与三十年代中国女作家小说选》(Chinese Women Writers: A Collection of Short Stories by Chinese Women Writers of the 1920s and 1930s),收录了两篇丁玲的作品:《庆云里中的一间小房里》和《新年》。译者特蕾莎·芒福德(Theresa Munford)和珍妮弗·安德森(Jennifer Anderson)都曾于1979年在南京大学留学,也都对社会主义时期的女性主义问题充满了兴趣[21]。在她们的译者序言里提到,五四之后的男作家可以跳出自身的感情,来书写更广阔的现实时,女作家们却只能继续写和她们自身的主体身份相关的内容,如描写作为孩子、情人、女人和受害者的女性形象。她们经常写作带有自传性或半自传性的作品,例如丁玲的《新年》就是这样的作品。[22]序言显然想要从谱系学上为丁玲早期的“女性文学”寻根定源,并把丁玲当作纯粹的“女”作家来看待。

Chinese Women Writers(1985)

在这样的时代气氛中,“熊猫丛书”大约也看准了女性主义思潮所带来的读者市场。1983年1月20日,外文局在《进一步加强外文书刊出版发行工作,开创对外书刊宣传新局面》中,回顾了近三年的工作、提出要在“清除‘左’的流毒和影响”外,“敞开贸易和非贸易发行渠道,扩大书刊对外发行量,争取每年平均增长10%左右”,并认为贸易发行而非原有的政治手段才是主要的发行形式。[23]至于如何扩大贸易发行,詹纳尔曾在1990年总结自己的经验,“如果我们要销售某样顾客所不熟悉的中国物品,我们不能一开始就认定顾客喜欢什么并在不久后抱怨其实他们并不喜欢。相反,我们要找到现有的哪些资源可能让人们感兴趣,然后向不同的顾客群推荐不同的产品”[24]。海外的第二次女性主义运动的浪潮正意味着潜在的海外市场,女性作家的作品正是那些可能让人们感兴趣的产品。

事实也证明,在“熊猫丛书”中,销售最好的正是女作家的作品选。1981年法文版的“熊猫丛书”就曾推出过《六位女作家作品选:丁玲、冰心、张洁、谌容、宗璞、茹志鹃》(Six femmes écrivains : Ding Ling, Bing Xin, Zhang Jie, Shen Rong, Zong Pu, Ru Zhijuan),由苏珊·贝尔纳作序。[25]同一年,“熊猫丛书”出版了英文版的《中国当代七位女作家选》,收录了茹志鹃的《草原上的小路》、谌容的《人到中年》、黄宗英的《大雁情》、宗璞的《弦上的梦》、张洁的《爱,是不能忘记的》、张抗抗的《空白》、王安忆的《小院琐记》。[26]到1990年,《中国当代七位女作家选》再版了五次。由于女作家的作品在国外的畅销,1990年后,“熊猫丛书”又连续出版了六本不同内容的《中国当代女作家选》。或许是出于这样的考虑,“熊猫丛书”的编辑也将丁玲的外译作品集命名为《莎菲女士的日记》。

Six femmes écrivains(1981)

可惜的是,英文版《莎菲女士的日记》销量一般,并未重版。自1981年始,“熊猫丛书”就秉承《中国文学》的传统,在古典、现代和当代三大板块上译介中国文学。现代作家沈从文、巴金、老舍、萧红、艾青的作品都在丁玲之前就已得到了译介。其中,沈从文、巴金、老舍、萧红的作品都在后来再版。[27]在詹纳尔在向英美读者推荐现代作家的作品时,他是这样说的:

鲁迅无论如何都应列在吸引读者的作家列表上。至于其他1949年前的作家,我会推荐沈从文,尤其是他有关湘西的描写,这些描写营造了丰富的氛围,与众不同。他的文学作品不仅有别于现代西方作家的作品,同时也和西方长久以来对于中国的一贯认识不同。与沈从文笔下的山山水水相比毫不逊色的是老舍作品中的城市居民。其次是萧红的《呼兰河传》和《生死场》,它们有着独特的紧张感和作家所捕捉到的特殊氛围,这些也都在翻译中得到了保存。1940年代的作品,我会推荐路翎的《财主底儿女们》。[28]

这其中没有丁玲的作品——尽管詹纳尔自身是丁玲作品的英译者。詹纳尔所列举的作品恰好正是“熊猫丛书”中不断再版的现代文学作品。也就是说,无论从女性作家的角度还是从现代经典作家的角度来看,尽管有着种种和女权主义思潮的亲缘优势,英文版的《莎菲女士的日记》都成绩平平。

英文版《莎菲女士的日记》没有在国际市场中获得成功,部分原因可能就在于丁玲既没有回应国际文坛对于其作品进行的女性主义解读,也没有将其早期描写上海女性的作品看作是女性主义文学的代表。到了美国,丁玲对自己碰到的“女权”问题不断给予阐释性的回复:“现在中国没有你们那样的‘女权’问题”[29]。日本的田畑佐和子在采访时,想与丁玲谈论美国的妇女解放运动,丁玲明显并不感兴趣,田畑佐和子不无遗憾地说“关于这个问题的解答始终以离题而告终”[30]。田畑佐和子认为可能是由于自己提问方式比较笨拙,没有能力驾驭这样一个相当复杂的问题。事实上,导致田畑佐和子与丁玲有关妇女问题的谈话没有展开的原因,可能更多地在于两人所持观点的不同。

丁玲曾在与苏珊·贝尔纳的谈话中坦率地强调,自己虽然“主张妇女解放,但我反对性解放和轻率的离婚,更反对在文学作品中宣扬这些”[31]。在这次谈话中,她们谈到了贝尔纳在《中国女作家》序言中谈论的“爱情”问题。丁玲说自己是主张写爱情的,因为“爱情对于人生的幸福是非常重要的”,中国的文学中也有许多美好的爱情故事。[32]不过,对丁玲而言,爱情并不仅是男女之爱,而是更广阔的人类感情。她曾在1985年致大连丁玲创作研究座谈会的信中说:“我曾是被打入另册的人。我在社会上曾非常孤立但却又拥有多数善良人的感情;我常常在一些仇恨的眼光中挣扎,但却又基本上是在爱情中生长。”[33]她所表达的,是对于超越个体和男女关系的、普通大众的善良感情的坚定信念。

《我在爱情中生长:丁玲晚年作品选》(1988)

1980年代丁玲曾通过一些短文集中阐述对于女性主义乃至自身早年女性观的看法。例如,在1980年8月题为《给女青年作者》的短文中,丁玲追述了自己当年是如何拒绝了当时上海海派期刊《真美善》的“女作家”专号的邀请。[34]丁玲不是单纯从女性性别的角度来谈论女作家问题的,而是从培养写作的感情、多读书以及和群众在一起等一般作家养成的角度来谈论女作家问题的。1980年反观自己当年所写的《“三八”节有感》,丁玲说,“不过我自己想来,这篇文章也确实有一个大毛病,它有点仅从妇女本身来谈问题,说妇女要奋斗,要独立,要有见解,就不怕男同志离婚了,这是不足为法的”[35]。她认为妇女运动的成功离不开整个社会和制度的改变。可见,虽然身为中国女性作家的代表,丁玲在1980年代国际复出的时候,与当时欧美最新的女权主义理论刻意保持了一定的距离。

三 “向昨天的飞行”

除了女性主义问题外,丁玲对于中国历史的认识也不同于当时一部分的海外读者,这也可能影响跨文化翻译和阅读的效果。细心的读者可能会发现,“熊猫丛书”英文版《莎菲女士的日记》所收的篇目中,除了有《莎菲女士的日记》《我在霞村的时候》这些广受喜爱并且也成为日后女性主义文学研究的经典篇目外,更有一些后来各类研究与选集中不常见的篇目,如《田家冲》《奔》《团聚》。《田家冲》是丁玲重要的“农村小说”。它处于丁玲从早期“革命+恋爱”的模式向农村土地改革小说转变期中。[36]丁玲在这篇小说中创造了一个新的女性形象。《田家冲》的主人公三小姐不同于《韦护》及《一九三〇年春上海》(之一、之二)中的丽嘉、美琳、玛丽等被动参加革命的小资产阶级知识分子,她是一个从自身的地主阶级身份中反叛出来的女性角色。[37]她穿男人衣服,一点不骄矜、不华贵,而且不美好。总之,她不像一个小姐,或是一个仙女,但她却有点迷人,她的迷人不再归因于女性特质,而是由于她参与革命后的坚强、乐观、平易近人。在收录在“熊猫丛书”前,《田家冲》曾先单独刊载于1984年第2期《中国文学》的法文版。[38]作为对《田家冲》的解说,同期还刊登了丁玲与苏珊·贝尔娜的谈话。丁玲对这篇小说十分重视。

《中国文学》法文版(1984年第2期)

借着《田家冲》和三小姐的形象,丁玲表述了自身与人民在一起的经历。据丁玲自述,《田家冲》描写的是她童年最熟悉的佃农。虽然他们不是农村最穷、最受压迫的人,但是丁玲说,“一有战乱,我们就逃到这种人家,以躲避兵”,军阀混战时期,社会动荡,有很多人像作品中的三小姐那样逃难到农村。[39]这大约是丁玲自身在“文化大革命”时期,在人民中寻求庇护的投影。

在爱荷华中国周第三次发言中,丁玲一再强调自己二十多年来的“遭遇”无非是“日益接近人民并且成为人民中间的一个”的历史。[40]她说自己被开除了党籍后,想的是“应该到老百姓那里去。老百姓是不会开除我的。我应该,从那个地方来的就回到那个地方去。只要和老百姓在一起,我就什么都不在乎”。[41]在与苏珊·贝尔娜的谈话中,丁玲也谈到她自己着重写了《田家冲》中的这位地主“小姐”“怎样自然地和农家打成一片,怎样参加劳动,学干农活,她不摆架子,他们互相学习,取长补短,因而她受到农民的爱戴,他们对她言听计从。消除了阶级隔阂”[42]。这与同一时期丁玲对自身的认识,即她在爱荷华国际写作中心所总结的自身是“出身于破落地主家庭”的作家,但几十年来在革命队伍里,在革命根据地,在曲折复杂的斗争环境里,接受党和人民的教育,最终日益接近人民并且成为人民中间的一个的自述非常接近。[43]借着《田家冲》,丁玲所表述的正是她在复出后不断表述的内容,即她发现了人民之于自己的意义,强调了自己和群众在一起的生活。

对于国际复出,丁玲是谨慎的。丁玲很清楚,到美国去,很多人都关心她是怎样被打成右派的,希望从她的发言中“捞一点”。丁玲说,“我不能让美国人看笑话,这是我们党内的问题”[44]。她在包括爱荷华国际写作中心的很多场合都表达自己“决不能沉湎于昨天的痛苦而呻吟叹息,也不能为抒发过去的忧怨而对现今多所挑剔”的决心。[45]这当然是丁玲对于自己身份以及在对外交流中如何发言的自觉。外国作家和学者对于丁玲的访谈以及丁玲的出访都事先经过了中国作协的安排和批准。例如,聂华苓夫妇的来访就是作协党组副书记冯牧致信丁玲,建议她接受采访的。[46]又例如,聂华苓夫妇邀请丁玲访美的信函是发到中国作协并得到中国作协党组书记张光年复函表示同意的。[47]可以说,丁玲的出访除了代表个人,也带有官方的性质。

不过,这样的发言也不完全是纯粹政治的发言,多少也是丁玲在表达自我。正如《丁玲传》的作者们所说的那样,丁玲对自己北大荒12年的反思和总结,重新确认了自身和“劳动者”的关系,即通过劳动融入广大的“劳动者”。[48]这是丁玲在劳动中获得的新认识。1949年以后,虽然丁玲也强调作家与群众的关系,例如,第一次文代会的发言题目是《从群众中来,到群众中去》,第二次文代会的发言题目为《到群众中去落户》,但丁玲仍不免以站在“上面”的领导者身份自居,“只有1958年失去了‘领导’和‘作家’头衔到了北大荒,她才对‘到群众中去落户’有了切肤之感”[49]。1980年代复出以后,丁玲并非以老干部的身份重复革命话语,而是抒发自身在下放劳动中的真实感悟。在丁玲看来,“莎菲也好,美琳也好,她们的出路都只有一条”,那就是“深入到人民群众中去,为人民辛勤劳作,和人民一同斗争,一同享受欢乐”。[50]丁玲复出后发表的《杜晚香》与《“牛棚”小品》表达的也是类似的意思。因而,和外文局从国际销售角度的考虑不同,丁玲最为看重的并不是其早期的作品《莎菲女士的日记》,而是作为其正式复出标志的、发表于1979年7月《人民文学》上的《杜晚香》。不过,《杜晚香》的法文译本已经于1983年译出,因此到1985年“熊猫丛书”的外译出版时,丁玲似乎想用另一篇《田家冲》来表达相同的观点。

很自然,丁玲的上述发言在美国的反响一般,她曾在《中国周末》一文中写道,自己在九月中旬写作中心第一次座谈中国文学的会上的发言“被认为太官气了”,不受欢迎,听众希望她更多地讲讲自己。[51]于是丁玲便分别做了第二次《我的生平与创作》与第三次讲话。丁玲第一次讲话谈的是“中国作家协会的情况”,也许是由于选题原因,并不受欢迎。在第二、第三次谈话中她反复强调自身和人民相结合的生平,强调自己是自愿去劳动的。丁玲讲述这样的“自己”,美国听众对此又会做何反应呢?对此我们不得而知。

《访美散记》(1983年)

丁玲这种表面上看起来似乎是“落后于时代”的整体倾向或许可以用《访美散记》的第一篇《向昨天的飞行》的标题来作为隐喻。丁玲“从北京起飞的时间是八月二十九日十点半。整整飞行了一天,应该是三十日了”, 可是由于中国与美国之间存在着十五小时的时差,到美国的旧金山时仍是八月二十九日星期六,虽然走了一天,“然而时间好象停滞了”。[52]丁玲因而说道:“从航程上看,我们飞行了一万多公里,但从时间上看,我们象是向昨天飞行。”[53]丁玲开玩笑地说自己仿佛是孙悟空,一个跟斗翻十万八千里,“几乎在同一个时候,就飞到了一万多公里外的美国,地球的另一面来了”[54]。丁玲用轻松有趣的文字描写着中美交通的“时差”。

《向昨天的飞行》充分地反映了1980年代重回文学舞台的作家们是如何身处于不同的时区。洪子诚曾谈到过1980年代不同的作家对于“新时期文学”的含义和对“文学复兴”有着各自不同的想象:

对一些人来说,“转折”意味着离弃“文革”的极端化而恢复“十七年”文学的“主流”状况,即坚持毛泽东所开启的“人民文学”(工农兵文学),在矫正激进派的“歪曲”之后的正当性,并继续确立其主导地位。对另一些人而言,则是复活“十七年”中受到压抑的“非主流文学”线索,建立与五四“人的解放”的启蒙文学的关联。“转折”的最具影响力的诉求和实践,是表现为强烈地离弃现代中国“左翼”文学、毛泽东的“工农兵文学”的倾向。[55]

可以说,1980年代似乎验证了所谓的“后现代空间”,明明是飞向明天的旅程,但大多数人却不得不先向着昨天飞行。不同历史感的人并存一堂,但大家又是为了怎样的现在与未来重述过去呢?

四 上海:经典的内外博弈

丁玲对上述革命话语的执着,长期以来都困惑着海内外学者。例如,海外的研究者王晓珏最近提出,丁玲对革命话语的坚持把她束缚于过往的极“左”政治的魔咒之下,1980年代的她仿佛前行在“自己的尸体上”[56]。事实上,1980年代的政治和文化环境绝无重蹈历史的可能。“向昨天的飞行”最终也是为了能够飞向明天。

丁玲在下放劳动中获得的体会与反思直接体现在她1980年代的一系列发言与写作中。作为一名国际作家,丁玲1980年代复出时的论述和写作不能仅仅被限制在中国的语境之内。丁玲对自身文学和人生经历所做出的解释都与她的美国之行有关系。正是1981年的访美之旅,让她有机会了解到自己的作品在美国是如何被阅读,如何经典化。而这又成为1984年她挑选自身作品外译的重要参照,为她进一步解说自身的作品提供依据。因而,她在国际复出中的发言和实践,至少应该恢复其跨文化和跨国的语境。

首先,在丁玲外译小说集的作品所勾勒的历史图景中,上海具有举足轻重的地位。陈明曾抱怨过,1978年间,国内正在编写的文学史只能提《太阳照在桑干河上》,而“30年代的左联时期和抗战时期就都不见丁玲了”[57]。这一时期,丁玲也出版了一些作品集,包括《作家的怀念》(1979年9月四川人民出版社)、《到前线去》(1980年6月四川人民出版社)、《丁玲近作》(1980年8月四川人民出版社)、(《丁玲散文集》1980年11月人民文学出版社)等。不过,正如陈明所言,这一时期得以出版的丁玲作品集中的篇目中没有其1930年代上海时期的小说作品。例如,《到前线去》收录的便是与丁玲西北战地服务团相关的篇目。当时,丁玲并未得到全面的平反,其作品的发表也因此受到了限制。丁玲计划用来作为复出代表作的《杜晚香》原本也只能发表在1979年第3期的《十月》上,而无法在《人民文学》和《人民日报》上刊出。[58]

《杜晚香》发表于1979年第7期的《人民文学》

不过,情况自1980年起慢慢有了改观。新时期的文化工作很重要的一项内容便是对于中国革命史的重新评述,如何重新讲述革命史关系到“新时期”能否唤起社会全体的情感和思想认同,能否统一思想,团结一致向前看。其中自然不得不涉及对于左联时期若干问题的再评述。周扬等人复出后的首要工作之一便是重新回忆和评述1930年代的左联。在周扬的倡议下,以梳理左翼文学乃至现代文学历史为己任,以抢救经历了“文革”的老同志的回忆为主要任务的《新文学史料》于1978年创刊,计划在发表作家的回忆录、传记外,“也刊登这个时期有关文学论争、文艺团体、流派、刊物、作家和作品研究等文学史资料”。[59]在当时的语境下要抢救的“遗产”、要恢复的“记忆”中很重要的一部分便是关于“左联”和左翼文艺运动的历史。[60]所以,《新文学史料》很快于1980年3月第1期出版了左联专辑。

《新文学史料》(1978年第1期)

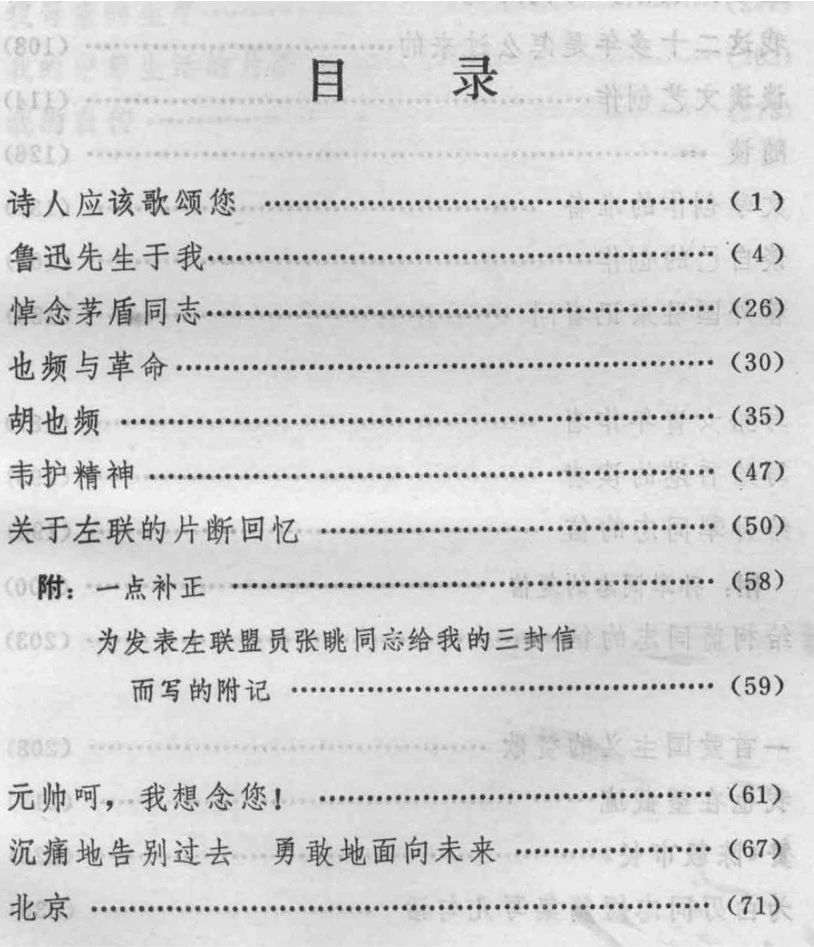

在这种背景下,与左联关系密切、曾担任过左联党团书记的丁玲也抓住机会撰写了一些悼念同志的散文,其中关于冯雪峰、瞿秋白、胡也频、鲁迅、史沫特莱的文章都是直接和上海的左联生活有关。1980年2月,丁玲在《文汇增刊》上刊登了《我所认识的瞿秋白同志》,杂志发售当天即抢购一空。在1981年7月湖南人民出版社出版的《生活·创作·时代灵魂》中,丁玲放入了《也频与革命》和《关于左联的片段回忆》,回忆其自身从1930年5月参加左联到1933年被捕为止的工作和人事。

《生活·创作·时代灵魂》 (“目录”,1981年)

不过,这并不意味着丁玲1930年代的文学作品就能够顺利发表,1980年第1期的《十月》重新发表了《莎菲女士的日记》,袁良骏所撰写的《褒贬毁誉之间——谈谈〈莎菲女士的日记〉》也一并发表,但编辑部由此便被质问为何要发表这一作品并被要求作出检讨。[61]直到1981年1月,由人民文学出版社出版的《丁玲短篇小说选》才全面收录了丁玲在上海及延安时期各个阶段的短篇小说,其中自然包括她的名作《莎菲女士的日记》。

其次,英译本中的上海时期的篇目也构成了丁玲关于中国现代历史的叙述,并与冷战时期形成的海外现代中国文学研究构成了对话。丁玲外译选集中所收录的九篇,从整体来看,勾勒了发生在北京的新文化运动到上海左联时期,再到农村革命、抗日战争以及延安生活的历史画卷。其中,《田家冲》《奔》和《团聚》三篇共同描绘了到1936年为止,中国城市和乡村溃败的过程。正如英文版《莎菲女士的日记》的译者詹纳尔所言,《奔》中所描写的在上海拼命谋生的男人们抛置身后的乡村生活并非田园般美好,但“上海也没有什么可以提供给人们的”[62]。写于1936年的《团聚》也显示了中国农村的彻底崩溃,即便乡绅家庭也被最后压垮了。出路在哪里?最后两篇《我在霞村的时候》《夜》提供了答案:延安。九篇整体构成了丁玲对中国革命的理解。

在丁玲所勾勒的这幅中国革命的广阔图景中,上海的意义在于它曾是革命的中心,而非现代性的都市。正如詹纳尔所言:“在上海期间,丁玲比以前更加致力于革命政治了。在1930年10月的《一九三〇年春上海(之二)》中,这种皈依者的热情显而易见。而在《某夜》中,她试图以想象的方式重构其丈夫胡也频短暂生命的最后时刻,这是为了革命不得不付出的代价。”[63]从《莎菲女士的日记》到《一九三〇年春上海(之二)》,再到《田家冲》《某夜》和描写工农斗争的《奔》,这其中无疑有着一条革命意识不断生成的主线,见证丁玲作为革命作家成长的过程。上海是和延安对照中形成的一个具有结构性意义的重要节点。

夏志清《中国现代小说史》(1961)

丁玲上述的构思与美国的中国现代文学的研究——以夏志清1961年出版的《中国现代小说史》为代表——形成了截然相反的论述。夏志清在“发掘了”张爱玲与钱锺书的同时也边缘化了丁玲和郭沫若等与中共关系密切、有鲜明左翼政治立场的作家。他认为1940年代的延安作家只不过是宣传者,无法自由描写周围世界。[64]与此同时,像丁玲这样的作家“基本上写的都是宣传口号的废话”[65]。因而,与1940年代延安和1930年代上海都不同的是1940年代的上海。这也是他所看重的张爱玲所活跃的场域。作为自身小说史的一种补充,夏志清于1971年又出版了《二十世纪中国小说选》(Twentieth-Century Chinese Stories)。在这本选集中,丁玲的《莎菲女士的日记》被认为是非常落后的,因而没有被选入。[66]

夏志清编选《二十世纪中国小说选》(1971)

夏志清的《中国现代小说史》于1961年在美国以英文首次出版。正如王德威所指出的那样,它的出现是冷战意识形态对抗的结果。[67]但它的影响是持久的。罗福林曾指出,夏志清1950年代末开始在大学任教,当时中国文学的博士学位只有古典文学的专业,美国没有中国现代文学的研究。[68]因此,自1950年代开始任教的夏志清对此后北美现代文学研究的范式影响很大。1980年代初,当《中国现代小说史》在台港的繁体版经翻译出版时,海外中文世界又掀起了重新评价中国现代文学的潮流。唐弢曾在1982年发表的《中国现代文学史的编写问题》中不无忧虑地谈到,“国外现在风行夏志清写的《中国现代小说史》,许多大学采为教材或学生参考书。研究中国现代文学的大学生把这本书奉为经典。国外研究中国现代文学的,非读夏志清这本书不可。这个人成为研究中国现代文学的权威”[69]。

夏志清的《中国现代小说史》对于张爱玲与钱锺书的重新评价是一方面,但与此同时也带来一个问题,即如何整体评估现代上海的历史和文化。例如,上文所提到的香港三联书店出版的《中国女作家:二十与三十年代中国女作家小说选》的序言中,编译者就谈道,“对于想把自己的想法和感情诉诸于纸端的那些受过教育、具有反抗精神的年轻女性来说,上海提供了各种出版的可能性,其中就有拥有与日俱增的读者群的大众杂志以及一大群和她们自己一样不满和困惑的年轻人。上海不仅吸引了受过教育的年轻人,对于未受过教育的农村女孩来说,上海也意味着可以从乡村生活的不安和贫困中逃向日益工业化的都市,她们能在上海获得财富与现代性”[70]。而小说选中所收录的《庆云里中的一间小房里》则被认为是丁玲在1927年左翼运动失败后,传达了“人必须及时享受当下,忘了任何有关未来的希望”这样的信息。[71]译者们认为,女主人公阿英认为自己的妓女生涯远比嫁给一个农民并从此过着贫困和艰辛的生活要来得好。尽管编译者非常清楚“丁玲现在住在北京,她现在偶有的发表仍显示出对于社会主义以及女性主义的极端乐观”[72]。但他们没有选择丁玲自身所看重的《杜晚香》或《田家冲》,而是只选择了丁玲早期作品,甚至都没有选择丁玲早期的代表作《莎菲女士的日记》,而只是选择了《庆云里中的一间小房里》。《中国女作家:二十与三十年代中国女作家小说选》的编选和阐释清楚地反映出了1980年代开启并影响未来很长时间的对于都市、女性等众多问题叙述的新潮流,即由工业化和殖民地所带来的现代性有解放女性、打造殖民都市的市民空间,以及通过出版和消费提升现代文化的可能。

对于这种重新评估上海及其相关文学的潮流,丁玲应该是能感受到的。《中国现代小说史》的繁体版在台湾和香港的出版正是中美建交后的1979年,即丁玲赴美前不久。聂华苓在1979年开始举办中国周末,第一年的主题便是“中国文学创作的前途”,列会名单中就有夏志清。[73]在爱荷华大学“国际写作计划”交流的丁玲肯定有机会听到美国和中国台港的最新消息。来到爱荷华后,想必丁玲应该会从聂华苓那里了解到当时海外中国文学研究的动态。在美国期间,丁玲在美国各大知名学府都有讲演,还与夏志清本人见过一次。[74]丁玲和夏志清见面具体聊了什么不得而知,不过通过各种走动,丁玲应当对海外中国现代文学研究的最新动向非常清楚。丁玲从爱荷华回来后就对唐弢谈起了夏志清。唐弢曾在文章中说:“我这次在大连碰到丁玲,她就说你们为什么不批一下夏志清呢?”[75]

当时正在进行文学史重写工作的唐弢在1981年底写作了《四十年代中期的上海文学》一文。在文中,他用“红色的三十年代”重新定义了上海。他说,“红色的三十年代”是在“共同抵御法西斯侵略、广泛结成民族联合阵线的形势下结束的”,上海也不例外。[76]而1940年代留居上海的作家,几乎每一个人都经历了民族大义与民主情感的考验。原来只是商业性刊物、发表鸳鸯蝴蝶派文章的《万象》也转向了新文艺,“发动留居上海的作家,使他们重新提起笔来”[77]。唐弢想要表达的是,上海从来就有文艺,无需等到夏志清重新发掘,而上海文艺中,很重要的内容便是抵御法西斯侵略和广泛的民族联合阵线。只是到了1940年代初期,在外国入侵者监禁、追捕下,上海才没有了文艺。到1940年代末期,当国内统治者以迫害、暗杀的手段禁锢民主生活的时候,上海也没有了文艺。唐弢重新赋予1940年代上海文坛以政治和历史背景,使其成为1930年代上海的延长线,而不是中国现代史上的“异时空”。和唐弢的努力相似,丁玲在为外译选集挑选作品时所做的也是重新绘制中国二十世纪三四十年代的文学版图。

五 冷战的终结与现代文学研究模式的转换

正如上文所述,在夏志清1971年编选的《二十世纪中国小说选》中,并没有收录丁玲的作品。但是,这样的情况在中美开始再接触的1972年之后慢慢发生改变。根据古耜的研究,1974年5月至6月,张爱玲忽然一连三次致函当时也住洛杉矶的华人学者庄信正先生。张爱玲在信中反复谈到同一件事——她准备研究丁玲。[78]这是由于张爱玲在美国新闻处担任编译部主任的朋友宋淇的提议。宋淇的计划最后因为在香港中文大学立项失败而搁浅,张爱玲的丁玲研究也没有实现。[79]不过,张爱玲的信似乎也透露出了某种端倪,1974年后丁玲在美国冷战文化中的禁忌可能正在慢慢被打破。

夏志清认为丁玲的写作不过是共产主义的宣传因而毫无文学价值可言的论述,到了1980年代初逐渐受到了一些挑战。例如,梅仪慈在其1982年由哈佛大学出版社出版的丁玲研究专著中,首先就挑战了意识形态必然意味着文学性丧失的论断。她首先抗议了“这些年来出版的现代中国文学史,对这位最杰出和多产的女作家的存在和创作,竟一字不提”的现象。[80]梅仪慈所采用的研究方法是文本细读。她认为尽管“在丁玲的作品里,政治永远是一种明显地起着主导作用的因素”,但政治自身不能成为取消丁玲文学价值的理由。梅仪慈对于意识形态的理解更为宽泛。在她看来,“作为一个术语,意识形态本身已是‘完全意识形态化’了”[81]。这一观点用丁玲的话来说便是:“只要是生活着的人,就脱离不了政治”,而“创作本身就是政治行动,作家是政治化了的人”。[82]在梅仪慈看来,丁玲的杰出正在于,即便在被开除党籍的日子里,丁玲也并没有像西方观点所倡导的那样,仅仅把问题看作艺术自由与政治限制之间的矛盾,而是“不断地探索革命文学的界限,不断地探索如何能在现行政治的制约下创造性地写作”[83]。这样的认识也使得梅仪慈研究的重点转向丁玲的“创造性地写作”,即丁玲“写作上的许多表现——题材与主题的选择,人物的构想,结构与因果关系的安排,比喻与背景的使用,语言风格及文体的选用,还有叙述方式”等问题。[84]

梅仪慈《丁玲的小说》(1982)

与梅仪慈相似,丁玲对于政治的参与以及其不断创新和自我突破的精神也获得了美国历史学家史景迁的同情。“集作家和政治活动家于一身,对自己的创造天赋同国共两党相继制定的艺术标准之间的巨大不和谐有着深切的感受”的丁玲成为史景迁写作的《天安门:中国知识分子与中国革命》一书的主角。她和康有为、鲁迅一起向西方读者展示了,“明知政治行动充满危险却义无反顾,明知希望没有结果仍一如既往。生活在一个四分五裂、险象环生的世界上”的非凡的生存能力和勇气。[85]史景迁认为,这有助于清除西方主流意识中长期存在的关于中国人“冷漠”“狭隘”的陈词滥调”[86]。和梅仪慈一样,在史景迁的中国研究中也可以看到他对于冷战时期美国主流话语进行的有意识的反思。

史景迁《天安门:中国知识分子与中国革命》(1981)

在1980年代初整体趋于缓和的东西关系中,1940年代的延安文学也得到了新的研究。1980年,在巴黎召开了“中国抗战文学国际座谈会”。来自中国、美国、加拿大、意大利、东德、西德和中国香港的30位中国学者参加了这次会议,夏志清也位列其中。有意思的是,有关延安文学的那场讨论竟然变成了对于丁玲文学的讨论。德国的顾彬分析了丁玲在短篇小说《夜》中的卓越写作技巧。他认为《夜》充分利用了中国传统文学的技巧,是一篇相当现代的作品,“这不仅从故事限制从晚上到早晨这个特定的时间上,而且也从小说中对人物的刻画上体现了出来”。顾彬甚至认为,1949年以后的文学中,除了王蒙《组织部新来的年轻人》以外,没有作品可与之媲美。[87]

夏志清意识到了这些新变化,他也不能再像从前那样直接忽视丁玲。在他1981年与李欧梵、刘绍铭(Joseph S. M. Lau)等一起合作编译的《现代中国中短篇小说选》(Modern Chinese Stories and Novellas)中,收录了《我在霞村的时候》和《在医院中》。有趣的是,《现代中国中短篇小说选》同时也刊登了多位作家的照片。这些照片有的是向作者本人征求的,或者是通过中国作协向作者征求的。[88]《现代中国中短篇小说选》上所刊登的丁玲照片是一幅1950年代早期的照片,照片中的丁玲正在坐在沙发上阅读,样态和神情都显示出一名文艺干部的样子,与《现代中国中短篇小说选》中所要呈现的受到政治迫害的丁玲形象迥然不同。这幅照片是人民画报社的摄影师宋学广为丁玲拍摄的系列照片中的一张;另一张相同背景的照片刊于《人民画报》1953年11月号《桑干河畔的一个村庄》的专题文章内。照片中丁玲正在看的是《人民画报》的记者交给她的关于桑干河人民生活的照片。同时刊登的还有丁玲写给温泉屯党支部书记曹永明的一封信。

刊登于Modern Chinese Stories and Novellas的丁玲照片

1953年11月号《人民画报》上的丁玲照片

1952年丁玲的《太阳照在桑干河上》荣获斯大林二等文学奖的消息传到国内,当时的摄影记者宋学广萌生了采访温泉屯的念头。1953年9月,为配合中华人民共和国成立四周年,宋学广选定了桑干河畔的温泉屯,想通过摄像机反映温泉屯村在土地改革之后的变化。[89]10月15日,宋学广将自己拍摄到的许多照片带给了丁玲,并由此拍摄了“在看本报记者交给她的关于桑干河人民生活的照片”的丁玲照片。[90]收到了宋学广的照片和一些文字材料后,丁玲便开始构思《太阳照在桑干河上》的姊妹篇《在严寒的日子里》,1954年开始着手,在创作了前八章后由于个人命运的变迁而被迫中断。1970年代末,丁玲又修改和续写了部分章节,回到北京后,她仍然想要完成这部著作。丁玲生命的最后阶段甚至想要再次住到桑干河畔的蔚县去完成这部作品,但因病未能成行。[91]可以确定的是,当夏志清等人所编辑的《现代中国中短篇小说选》向丁玲或通过他人向丁玲征求照片时,丁玲魂牵梦绕的正是桑干河上的故事。尽管夏志清等人并不愿意在自己所编选的选本里提到《太阳照在桑干河上》以及丁玲1950年代的文学成就,丁玲的《太阳照在桑干河上》却以这样一种复杂而曲折的方式进入了1981年在美国出版的这本《现代中国中短篇小说选》。

1980年代海外文学史和文学选集中的这种变化和中美关系缓和、全球范围内的冷战接近尾声有很大的关系。梅仪慈曾在她的《丁玲的小说》中提到,自己的研究得到了美中学术交流委员会的资助,由此得以在1981年3月到8月这段时间在中国逗留了六个月,曾有幸与丁玲多次交谈。梅仪慈所提到的美中学术交流委员会成立于1966年。美国政府曾期望该委员会能在尼克松1972年访华之后进一步促进美中之间的交流。[92]从1979年至1982年,美中学术交流委员会曾对美国17位从事中国文学研究的学者给予过资助。[93]梅仪慈对丁玲的采访和她对自身丁玲研究的介绍发表于1982年6月的《美中交流通讯》的文学交流特辑上,这正是美中学术交流委员会的官方杂志。丁玲1981年访问爱荷华国际写作计划时在美国拍摄的照片成为这期特辑的封面。

《美中交流通讯》封面上的丁玲

六 全球化的预警与“人情”的提出

丁玲访美的1981年,当时除了冷战的对抗结构正在消融外,还处于一个全球化的浪潮正在形成的关键历史时期。丁玲在美国的现状中看到了中国未来城市化和全球化的缩影。8月29日,丁玲满怀着对大洋彼岸的期待,坐上民航波音客机。丁玲在《访美散记》中这样描写当时的情景:“轰轰的声音,象在大海中的船只,我们驾驭着风云飞行。想回到心头,充满了豪情,心在随着飞呀飞呀。我不是飞向上海,不是飞向太平洋,也不是飞向美国,我是飞向天外,飞向理想的美的世界。”[94]不过,她到达美国后不久就看到了这个“理想的美的世界”的种种弊端。

在访美期间,丁玲来到纽约,这是“美国最大的城市”“美国的金融资本的中心”,“世界上有钱人羡慕的地方,也是世界上许多穷人向往的地方”。[95]然而,当她在美国纽约最繁华的曼哈顿时,她只感到“曼哈顿是大亨们的天下,他们操纵着世界股票的升降,有些人可以荣华富贵,更多的人逃不脱穷愁的命运。是幸福或是眼泪,都系在这交易所里电子数字的显示牌上。我徜徉在这热闹的街头四顾,灿烂似锦,似花,但我却看不出它的魅力”[96]。纽约的街头“高楼耸立夜空,象陡峻的山峰,墙壁是透明的玻璃,好象水晶宫。五颜六色的街灯闪闪烁烁,远远近近,高高低低,时隐时现,走在路上,就象浮游在布满繁星的天空。汽车如风如龙,飞驰而过,车上的尾灯,似无数条红色丝带不断地向远方引伸。这边,明亮的橱窗里,陈列着铮铮发亮的金银餐具,红的玛瑙,青翠的碧玉,金钢钻在耀眼,古铜器也在诱人。那边,是巍峨的宫殿,门口站着穿制服的巡警,美丽的花帘在窗后掩映。”[97]然而,就是在这样的人行道上,她感到不同肤色的人群,“他们走在通衢大道,却似在险峻的山路上爬行,步步泥泞”[98]。丁玲问道:“美国既然那样富有,那样容易赚钱,怎么还会有那末多无家可归,只能露宿街头的人?”丁玲在曼哈顿感到的只是格格不入。美国人,“做的是今天的工作,用的是明天的钱,还的是昨天的债”[99]。她预感到人的命运为数字货币所掌控,很接近于我们对当代全球电子金融时代的描述。这样的纽约和曼哈顿,让丁玲“实在无心久留”[100]。

《访美散记》中的部分篇目连载后,曾有青年读者对丁玲的表述表示不满,认为丁玲只不过是配合政治宣传,丁玲那些具有超前意识的文章因而看起来非常“生不逢时”。[101]尽管“全球化”一词于1961年进入了韦氏词典,但身在21世纪的我们今天如此深切体会到的全球化现象在丁玲访美的1980年仍没有明确的定义。我们今天所知道的“全球化”概念直到1990年代才进入社会学的主流讨论。2000年以后,有关全球化的反思才变得司空见惯起来。例如,在2004年报告中,世界全球化社会维度委员会(World Commission on the Social Dimensions of Globalization)宣布,“当前的全球化过程正在产生不均衡的结果——不仅在国家之间,在国家内部也是如此。财富正在被创造,但太多的国家和人民没有分享到这些利益”[102]。萨米尔·阿明甚至认为全球化只不过是帝国主义的代名词。[103]然而,在1990年代,人们仍然对全球化的远景满怀希望。安东尼·吉登斯在1990年代末英国工党的胜利中写道,一个和平的世界的可能性要依赖于由经济全球化产生的文化多元主义、世界民主和全球治理。[104]与这些关于经济和社会全球化的讨论不同的是,1981年,丁玲似乎已经敏锐地预测到未来即将发生的对于全球化的反思。1985年,在首个完成工业革命的国家,雷蒙德·威廉姆斯曾警告过,我们生活在一个未来充满危险的世界,面对核战争的威胁、大规模结构性失业的可能性以及生态危机的持续恶化。可以成为“希望之源”的只能是“倒退着走向未来”(walking backwards into the future)。[105]不同于已经经历了现代世界各种工业化问题的威廉姆斯,丁玲站在中国改革开放的十字路口,预感着未来的危机。

正是在对这种全球化的预警和反思中,丁玲在她的《访美散记》的首篇提出了“人情”的概念。丁玲在赴美的飞机上遇到两位华人,其中一位是姓苏的生意人:

我问他愿意住在美国,还是在中国?他有点为难的样子。我便说“生活可能是美国方便,条件好些。”他自然地笑了。我又问:“人情呢?”他不等我说下去,赶忙道,“还是中国,还是中国人嘛!”他笑得更舒适了。苏先生! 我们生活都很忙。我们匆匆相遇匆匆分手,我们很容易彼此忘却,然而你这舒适的笑容,却将长久留在我的记忆中。人情是中国好,还是中国人呵![106]

丁玲用寥寥几句简短的对话点出了面对经济全球化她心目中的中国人形象。那就是守信、重人情的中国商人。丁玲还遇到一位姓沈的带团到中国演出的业余交响乐团的团长。这位沈先生说:“美国的生活是紧张的活跃的,我在这里学着,忙碌着,我学到一些东西。可是我看啊,看啊,大家都学习,都忙碌,为什么呢?为了生活,为了日子过得好些,为了花钱而赚钱。许许多多人生活不错,可是空虚,一片空虚。许多美国朋友,也有同样的感受。”[107]因而,他组织了一支业余交响乐团到中国演出,让美国的年轻人亲自感受中国。这位沈先生想的是“要学中国人不是为个人生活而生活,而是为人民服务”[108]。《访美散记》开篇中提出的人情一直贯彻着丁玲的出版,并影响了她后续的许多发言。

七 人民话语的“人情”维度

人情,不为个人而生活,而是为人民服务。这些品质也正是丁玲在埃德加·斯诺的前妻尼姆·威尔士以及许多像她那样曾经生活在中国的美国人身上所看到的。访美期间,丁玲访问了尼姆·威尔士位于康涅狄格州麦迪逊的小木屋。丁玲从美国返回后,将自己1981年10月31日在爱荷华大学国际写作中心中国周末的发言修改为《我的生平与创作》,发表在1982年5月的《时代的报告》上。这一期恰是埃德加·斯诺逝世十周年的纪念号。

海伦·福斯特与埃德加·斯诺

1931年来到中国的尼姆和斯诺一起向世界介绍中国革命。丁玲对于尼姆·威尔士有着非比寻常的感情。1936年,尼姆·威尔士曾帮助斯诺编译《活的中国:现代中国短篇小说选》(Living China: Modern Chinese Short Stories)。编选了鲁迅、茅盾、丁玲、沈从文、郁达夫、郭沫若、张天翼、柔石、巴金等人的作品。收录其中的丁玲作品是《水》和《消息》。尼姆·威尔士在附录中撰写了《现代中国文学运动》。在这篇文章中,尼姆·威尔士描述了1930年以后的左翼文学运动,左联的成立以及许多左翼刊物的出版,其中提到鲁迅主编的《萌芽》以及丁玲主编的《北斗》。尼姆·威尔士还提到了1932年以后由于国民党的围剿,左翼文学转入新写实运动,开始客观地、带有分析地描述生活和社会情况,很少做露骨的宣传,她认为这是迄今在现代中国文学上出现的最有前途的发展,而茅盾和丁玲也是这一新写实运动突然崛起的领导人。尼姆·威尔士还提到了左翼作家的牺牲。例如,1931年2月7日被处决的柔石、胡也频、冯铿、李伟森和殷夫以及1933年5月被捕的丁玲。[109]丁玲被捕后,各种谣言四起。尼姆·威尔士的这篇文章给予丁玲客观而公正的评价。

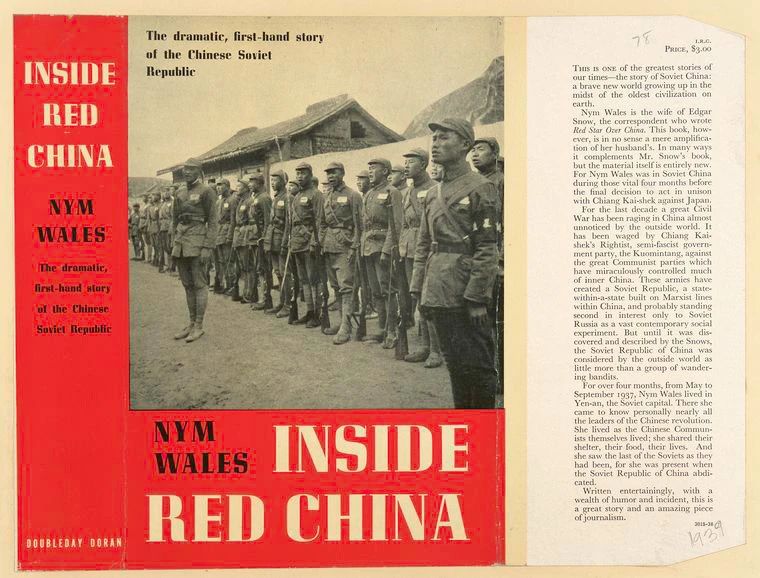

丁玲1936年从南京逃到延安后,首次全面、公正披露丁玲经历的又是斯诺和尼姆·威尔士。梅仪慈曾在《丁玲的小说》中写道:“介绍丁玲早年生活的最全面的材料,是她通过口译亲口告诉一九三七年访问延安的海伦·斯诺(即尼姆·威尔士)的。”[110]梅仪慈所说的便是尼姆·威尔士的《续西行漫记》(Inside Red China)中对丁玲的采访。《续西行漫记》较早地驳斥了文坛一些对于丁玲1933年被捕后的不实传闻。

《续西行漫记》首版(图源:纽约公共图书馆)

不过晚年,尼姆·威尔士在美国的生活非常拮据,每月靠150元的社会保险金过活,暖气费有一部分靠老年人补助金支付,每个月只能勉强刚刚能够生活。[111]丁玲是这样描写和她所漫步的纽约街头形成巨大反差的尼姆·威尔士的家:

一群人把我们拥进一间朝院子的小房间,也就是这栋房子的前厅,通常是作为客厅的一间屋子。走进了这间屋,才发现这里实在太小,而又太拥挤。屋中间靠窗户摆了一个长沙发。我以为会让我坐在这里,这张沙发似乎就是这间屋子里最高贵的地方,但我却被主人让在沙发对面的一张床上坐下来,主人便坐在我身边。我的同伴都挤在那张沙发上。原来这里没有什么别的地方可坐了。进门处,那里还有一张小桌子和一把椅子,那是就餐的地方,旁边有没有炉子,我就无法看见了。主人的床头有个小柜子,柜头挂着一个药用瓶子,后来才知道这是一个氧气瓶,是主人须臾也不能离开的、救命的宝贝。[112]

不过,当丁玲将尼姆·威尔士贫困的生活窘境告诉保罗·恩格尔和聂华苓时,他们都认为她与埃德加·斯诺离婚后,已经不再与斯诺有关。他们认为,威尔士从未工作过,“人人得有工作。没有工作过的人,就只有那么一点点社会保证金了”[113]。保罗的回答在丁玲看来过于冷酷。丁玲曾经批评过美国的经济体系,认为这个体系计算的是工作时间而不是个人价值。她说:“美国本身就好象是个大的超级市场,拥有从全世界各地搜罗来的新鲜的、五颜六色的、应时的,有利可图的商品,但同时它每天也要制造丢弃许多垃圾”,“一旦被认为过时了,陈旧了,无利可图了,便都无情地扔掉,毫不可惜。”[114]这是将人看作物的物化逻辑。丁玲认为:“这样对待商品货物,还可以无足厚非,但对待人才,使用人力,也是这样,那就未免过于残酷了。”[115]尼姆·威尔士的个人价值显然无法用商品经济的规律来衡量。

基于这样一种对于人的认识,对于曾经的国际主义友人,丁玲并没有使用意识形态话语,而是使用了能同时避免意识形态对抗和将人物化为商品这两种弊端的“人情”概念。丁玲动情地写道:“四十多年来,我们中国人民、中国的革命事业在漫长的历程中,走过那么多曲折、艰辛的路程,这曾使外国朋友们为我们担忧,而且也影响到一些朋友们为我们承担风险。我们如果真正做到实事求是,谦虚谨慎,戒骄戒躁,能常替朋友设想,我们内心会感到歉意,会更多更深地体会无产阶级国际主义的情谊”[116]。丁玲谈的是“情谊”。面对为了中国革命付出了美好的青春和美好的心灵的美国朋友们,丁玲有着感激和歉意。在离开美国之前,丁玲向尼姆·威尔士送上了一份圣诞礼物——丁玲在美国巡回演讲后的酬劳500美元。这是丁玲用“人情”的方式回报一位美国朋友。

“人情”是中国文化中的一个重要概念,而且具有多重的意思。《礼记·礼运》将人情解释为人之常情的喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲。儒家的政治秩序也尤为讲究情与礼、特殊主义与普遍主义的融合。[117]丁玲的人情概念自然不是简单地对儒家概念的复活,而是将这一概念延伸到政治生活中,在1980年代的语境中给予其新的政治意义。

丁玲在1980年代与尼姆·威尔士的交往除了个人层面的情谊外,也有政治的考量。尼姆·威尔士、史沫特莱和斯诺等也是在1980年代展开的重新抢救有关左联的记忆时,重点梳理的上海左联时期的国际主义历史的一部分。左联后期,1933年到1935年,上海的地下党组织遭受了三次不断升级的破坏。据夏衍后来回忆,1935年2月19日“文委”遭到了大破坏,和中央失去了联系,在“得不到一星一点党中央和红军的消息,内外反动派通讯社和报章宣传的是‘剿共大捷’之类的谎言,连遵义会议这样的大事我们也一无所知”的情况下艰难地开展工作。此时的“文委”一方面通过与胡愈之、章乃器、沙千里等通晓国际形势的人交谈从而了解了世界性的反法西斯战线正在酝酿成熟,另一方面则仰仗第三国际机关报《国际通讯》及巴黎出版的《救国报》来了解当前的革命形式。也就是说,“文革”中周扬被指责的国防文学口号的提出正是因为他依靠了共产国际的文件与纲领,服从了共产国际的指示。因而,有关共产国际与中国左翼作家和左联的关系的史料也得到了重点的清理。尼姆·威尔士和斯诺编辑的《活的中国》目次,包括尼姆·威尔士撰写的《现代中国文学运动》在内的附录、参考书目、编辑序言等也刊登在《新文学史料》1978年第1期的创刊号上。因而,丁玲在美的一系列交往——与尼姆·威尔士、伊罗生、罗伯特·佩恩等美国友人的交往无论从国内还是国际两个层面来看都符合当时的“时代精神”。丁玲在访美期间向尼姆·威尔士投去的人情关怀,既有个人交往层面的因素,也有政治因素。在1970年代后期和1980年代初期,当中国市场还没有完全开放时,真正连接中美两国的是他们共同的历史记忆,特别是两国所共享的共同对抗日本帝国主义和法西斯主义的记忆。在美国,这段历史被麦卡锡主义打断,而在中国,这段记忆则被极“左”政治运动所中断。当丁玲讲述中国革命时,她也讲述了很容易被经济全球化的历史所掩盖的另一种美国形象。现代中国文学的历史,乃至丁玲的文学成就并不仅仅属于丁玲——它也属于中国和美国所共享的过去。如何重新点燃两国之间积极的关系成为一个紧迫的问题、一个政治问题。

但是,“人情”所起的连接作用并不局限于左派圈子;相反,它还连接了不属于共产主义世界的聂华苓和保罗·安格尔。对于聂华苓,丁玲的评价依然是基于人情的。她说:“聂华苓虽然入了美国籍,是爱荷华大学的一个教授,但实际是一个非常中国式的中国人,一个讲究人情、殷勤能干、贤惠好客的中国妇女。有时她好象一个干练的工作人员,一个善于应对的交际家,但实际她还是一个作家。她有作家的敏感,有作家的坦率与热情。”[118]丁玲并非不知道安格尔是个“对共产主义是不感兴趣的”人,然而,她也知道“他热情、坦率,正直、平等待人”。[119]人情话语也让丁玲和聂华苓都突破了意识形态的束缚,开启了不同阵营之间的交往新方式。

丁玲所使用的人情概念并不限于特定的阶级,也不限于一定的国籍,正呼应着她在国内外多次谈话中所提到的自己在孤立无援时所得到的“多数善良人的感情”以及在困难中得到的来自人民的“爱情”。[120]丁玲的所作所为正是对于自己所说的深入群众和生活的践行。丁玲曾说过,真正的深入生活指的是“你得爱人家,你为他们工作,替他们做事,你想的是他们的生活,想的是他们的问题”[121]。这也是丁玲所谓的“人情”的真正含义,即真正地走入他者的一种深厚的感情——无论是面对美国左翼朋友还是自己下放时期的乡民,无论是在跨越国籍还是跨越阶级的场景。正是丁玲所身体力行的那种“人情”将生活在左翼国际主义世界中的丁玲、史沫特莱、尼姆·威尔士与保罗·安格尔所在的自由主义世界联系在了一起。

列文森曾提到过1950年代中国的世界主义精神洋溢时所使用的“人民”一词,认为“存在着一种民族意义上的‘人民’——中国人、美国人以及所有一定地域范围内的其他人——也存在作为一个国际阶级的‘人民’(the people)”[122]。列文森认为,1950年代社会主义时期所使用的人民(the people)虽然指向了“一种集体的抽象”,但“它不是单称性的,也不是自足的,而是世界主义式的”[123]。可以说,世界主义一直是现代中国赋予人民这一概念的特殊品质。到了1980年代,丁玲在国内外不同语境中重复的“人情”也并非简单地对1950年代历史话语的重复,而是用“人情”概念再一次激活了“人民”,赋予它以政治能量,使它成为冷战与全球化转换期内一个具有包容性和政治性的新概念。

小 结

丁玲在国际层面的复出,用现在时髦的话来说是1980年代中国走向世界的代表,是中国重回国际社会的缩影。一方面,正如我们所看到的那样,丁玲的访美,她在爱荷华国际写作中心的活动,以及她在美国的文学交流已经成为中美之间政治与经济之外的非正式外交的一部分。此时,在中国文学研究的领域内,冷战范式并未真正过去——尽管新的研究范式正在慢慢出现。另一方面,就在这一时刻,不久即将席卷世界的全球化也悄然开始。在这种两难的境遇里要如何讲述现代中国的历史,讲述自身的个人经历,显然是一项挑战。丁玲并没有迎合1970、1980年代海外所盛行的女权主义思潮,也没有沦陷在伤痕文学的叙事中,而是在不同场合讲了很多“不合时宜”的话,她再次重申了中国自1930年代开始的革命逻辑,既回应了海内外文学史经典化的变迁,也重新讲述了一个易被经济全球化的历史所掩盖的另一种美国形象,用人情概念提供了一种更好的与未来和世界相连的方式,代表了一个与经济全球化迥异的愿景。丁玲对势不可挡的经济全球化有着清晰的预感,因此,她不断地重申她的无产阶级价值观,并想起了上海的“红色三十年代”。丁玲在各种场合的发言,她对外译文集的选择,都是在这一特殊时期中的创造性实践。

熊鹰

清华大学中文系

100084

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2025年第2期)

注 释

[1]参见王中忱《“新时期”文学体制的建构与丁玲的复出》《“新时期”的文艺与政治:重读晚年丁玲》,收《作为事件的文学与历史叙述》,台湾人间出版社2016年版。

[2]李向东:《她让丁玲触摸美国——聂华苓与丁玲的交往》,《书城》2008年第8期。

[3]Ding Ling, Nouvelles des années trente, Beijing, Litterature Chinoise, collection Panda, 1985.

[4]“Translator' s Note”, in Ding Ling, Miss Sophie' s Diary, Beijing: Chinese Literature, 1985, p. 9.

[5]耿强:《中国文学:新时期的译介与传播——“熊猫丛书”英译中国文学研究》,南开大学出版社2019年版,第52页。

[6][7]丁玲:《为法文版〈丁玲短篇小说选〉写的前言》,《丁玲全集》第9卷,河北人民出版社2001年版,第213、213页。

[8]王中忱:《导读》,崔琦、蔡钰凌校订:《莎菲女士的日记》,台湾人间出版社2015年版,第16页。

[9]王中忱:《导读》,崔琦、蔡钰凌校订:《莎菲女士的日记》,第16页。

[10]具体的访谈内容参见孙瑞珍、王中忱编《丁玲研究在国外》(湖南人民出版社1985年版)第三辑中的印象记。

[11]参见於梨华《於梨华自传:人在旅途》,江苏文艺出版社2000年版。

[12]参见於梨华《新中国的女性及其他》,七十年代杂志社1976年版。

[13]王中忱:《丁玲:与世界文学同行用行动回答世界文学重要命题》,《人民日报》(海外版)2021年6月17日。

[14]Ding Ling et al., La Chine des femmes, Paris, Mercure de France, 1983, couverture du livre. 转引自梁海军、尹鹏凯《女权主义视域下的法国丁玲研究》,《中国现代文学研究丛刊》2022年第1期。

[15]聂华苓:《三生三世》,百花文艺出版社2004年版,第313页。

[16]丁玲:《中国周末——我看到的美国之十》,《丁玲全集》第6卷,河北人民出版社2001年版,第193页。

[17][18]茹志鹃、王安忆:《母女同游美利坚》,中信出版社2018年版,第234、236页。

[19]田畑佐和子:《丁玲会见记》,孙瑞珍、王中忱编:《丁玲研究在国外》,湖南人民出版社1985年版,第408页。

[20]王中忱:《女性视线:跨越时空的交错》,秋山洋子、江上幸子、前山加奈子、田畑佐和子:《丁玲探索:日本女性研究者论集》,台湾人间出版社2017年版,第18页。

[21]Jennifer Anderson, “Writing Transcultural Memoir: Ganyu—Moving Encounters in Early Post-Mao China”, A thesis submitted for the degree of (Doctor of Philosophy)at Monash University in 2017, p. 90.

[22]Jennifer Anderson and Theresa Munford, eds. and trans, Chinese Women Writers: A Collection of Short Stories by Chinese Women Writers of the 1920s and 1930s, Hong Kong: Joint Publishing Co., 1985, p. xv.

[23]戴延年、陈日浓:《中国外文局五十年大事记》,新星出版社1999年版,第2页。

[24]W.J.F.Jenner, “Insuperable Barriers? Some Thoughts on the Reception of Chinese Writing in English Translation,” in Howard Goldblatt ed., Worlds Apart: Recent Chinese Writing and its Audiences, M. E. Sharpe, Inc., 1990, p. 179.

[25]梁海军、尹鹏凯:《女权主义视域下的法国丁玲研究》,《中国现代文学研究丛刊》2022年第1期。

[26]耿强:《中国文学:新时期的译介与传播——“熊猫丛书”英译中国文学研究》,第85页。

[27]参见耿强《中国文学:新时期的译介与传播——“熊猫丛书”英译中国文学研究》(南开大学出版社2019年版,第227~245页)所附的“熊猫丛书”出版目录。

[28]W.J.F.Jenner, “Insuperable Barriers? Some Thoughts on the Reception of Chinese Writing in English Translation,”in Howard Goldblatt ed., Worlds Apart: Recent Chinese Writing and its Audiences,p. 179.

[29]丁玲:《一九八一年的新问题——我看到的美国之十五》,《丁玲全集》第6卷,第248页。

[30]田畑佐和子:《丁玲会见记》,孙瑞珍、王中忱编:《丁玲研究在国外》,第406页。

[31][32]苏珊娜·贝尔娜:《会见丁玲》,孙瑞珍、王中忱编:《丁玲研究在国外》,第464、465页。

[33]丁玲:《我是在爱情中生长——给大连丁玲创作研究会座谈会的一封信》,《我在爱情中生长:丁玲晚年作品选》,漓江出版社1988年版,第26页。

[34]丁玲:《写给女青年作者》,《丁玲全集》第8卷,河北人民出版社2001年版,第125页。

[35]丁玲:《解答三个问题——在北京语言学院外国留学生座谈会上的讲话》,《丁玲近作》,四川人民出版社1980年版,第182页。

[36][37]李坤霖:《重读〈田家冲〉——论其在丁玲三十年代初文学转向中的过渡性》,《新纪实》2021年第10期。

[38][39]苏珊娜·贝尔娜:《会见丁玲》,孙瑞珍、王中忱编:《丁玲研究在国外》,第459、459页。

[40][41]《丁玲在爱荷华第三次(中国周末)的讲话》,中国现代文学馆藏丁玲手稿。

[42]苏珊娜·贝尔娜:《会见丁玲》,孙瑞珍、王中忱编:《丁玲研究在国外》,第464页。

[43]《丁玲在爱荷华第三次(中国周末)的讲话》,中国现代文学馆藏丁玲手稿。

[44]丁玲在一次作家支部会上的发言,引自李向东、王增如《丁玲传》下,中国大百科全书出版社2015年版,第690页。

[45]丁玲:《我的生平与创作》,《丁玲全集》第8卷,第234页。《我的生平与创作》实际为1981年10月31日在美国爱荷华大学国际写作中心举行的中国周上的一次发言。

[46]李向东:《她让丁玲触摸美国——聂华苓与丁玲的交往》,《书城》2008年第8期。

[47]见李向东、王增如编《丁玲年谱长编》下,天津人民出版社2006年版,第579页。

[48]李向东、王增如:《丁玲传》下,中国大百科全书出版社2015年版,第670页。

[49]李向东、王增如:《丁玲传》下,第670页。

[50]丁玲:《为法文版〈丁玲短篇小说选〉写的前言》,《丁玲全集》第9卷,第213页。

[51][52][53]丁玲:《访美散记》,湖南人民出版社1984年版,第65、5、5页。

[54]丁玲:《访美散记》,第5页。

[55]洪子诚:《中国当代文学史》(修订版),北京大学出版社2007年版,第187页。

[56]Wang Xiaojue, Modernity with a Cold War Face: Reimagining the Nation in Chinese Literature Across the 1949 Divide, Leiden: Brill, 2020, p. 147.

[57]李辉:《他们眼中的丁玲》,邵燕祥、林贤治主编:《散文与人》第6辑,贵州人民出版1996年版,第221页。

[58]王中忱:《作家生活史与文学史的交集——从几封作家书简谈起》,《作为事件的文学与历史叙述》,台湾人间出版社2016年版,第249页。

[59]《〈新文学史料〉丛刊即将出版》,《出版工作》1978年第16期。

[60]吴自强:《〈新文学史料〉的创办和意义》,《当代文坛》2021年第5期。

[61]陈明:《我说丁玲》,湖南文艺出版社2004年版,第202页。

[62]“Translator’s Note”, in Ding Ling, Miss Sophie’s Diary, Beijing: Chinese Literature, 1985, p. 10.

[63]“Translator's Note”, in Ding Ling, Miss Sophie’s Diary, Beijing: Chinese Literature,1985, p.9.

[64][65]C. T. Hsia, A History of Modern Chinese Fiction: 1917-1957, New Haven: Yale University Press,1961, pp. 322,279.

[66]C. T. Hsia, Twentieth-Century Chinese Stories, New York: Columbia University Press, 1971, pp. x,xi.

[67]Wang Der-wei David,“Introduction.”, In Hsia, C T·A History of Modern Chinese Fiction, Indiana University Press, 1999,p.viii.

[68]Charles A. Laughlin & Zhang Fang, “The Revolutionary Imagination in Chinese Studies in America: An Interview with Charles A. Laughlin,” Chinese Literature Today Vol. 8, no. 2, 2019, p. 105.

[69]唐弢:《中国现代文学史的编写问题》,《唐弢文集》第9卷,社会科学文献出版社1995年版,第375页。

[70][71][72]Jennifer Anderson and Theresa Munford, eds. and trans. , Chinese Women Writers: A Collection of Short Stories by Chinese Women Writers of the 1920s and 1930s, p. xii, xvii, 3.

[73]《访聂华苓——谈爱荷华中国文学前途讨论会》,美国爱荷华大学“国际写作计划”编印:《中国周末:爱荷华一次海内外华人作家的盛会》,天地图书有限公司1980年版,第11页。夏志清因故未参加讨论。

[74]李向东、王增如:《丁玲传》下,第685页。

[75]唐弢:《中国现代文学史的编写问题》,《唐弢文集》第9卷,第375页。

[76][77]唐弢:《四十年代中期的上海文学》,《唐弢文集》第9卷,第276、278页。

[78][79]古耜:《张爱玲与丁玲的无缘之“缘”》,《文汇报》2014年10月5日。

[80][81][83]梅仪慈:《丁玲的小说》,沈昭铿、严锵译,厦门大学出版社1992年版,第5、24、24页。

[82]丁玲:《漫谈文艺与政治的关系》,《丁玲全集》第8卷,第121、122页。

[84]梅仪慈:《丁玲的小说》,沈昭铿、严锵译,第7页。

[85][86]史景迁:《天安门:中国知识分子与中国革命》,尹庆军等译,中央编译出版社1998年版,第5、5页。

[87]沃尔夫根·顾彬:《丁玲延安时期的短篇小说〈夜〉》,孙瑞珍、王中忱编:《丁玲研究在国外》,第270页。

[88]该书前言中称书中所登作者照片由夏志清负责收集。其中张爱玲、钱锺书、凌淑华的照片是由个人向文选编撰者寄送的,而作协的秘书孔罗荪则为他们找到了已经去世或仍然在世的多位作家的照片。不过,丁玲的照片是由孔罗荪代为挑选还是由她自己在美期间给予夏志清的并不清楚。见Modern Chinese Stories and Novellas, 1919-1949前言。

[89]李兆生:《丁玲在桑干河上》,《涿鹿县文史资料选辑(八)》,中国人民政治协商会议涿鹿县委员会文史资料征集委员会2017年编印,第253页。

[90]《丁玲年谱长编》也记载了当日的情形,说丁玲看到照片异常兴奋,曾约宋学广来家里吃晚饭,并给当时的战友、现温泉屯主任曹裕明写信。见李向东、王增如编《丁玲年谱长编》上,天津人民出版社2006年版,第307页。

[91]毕文君:《文学体制与文学生产——以未完成的〈在严寒的日子里〉为中心》,《中国现代文学研究丛刊》2015年第2期。

[92]Peter Millwood, Improbable Diplomats: How Ping-Pong Players, Musicians, and Scientists Remade US-China Relations, Cambridge: Cambridge University Press, 2022, pp. 11-12.

[93]“Rebirth of a Discipline: An Update on Literature in China”, China Exchange News Vol.2, no.10, 1982, p. 2.

[94][95]丁玲:《访美散记》,第1、80页。

[96][97][98][99][100]丁玲:《访美散记》,第77~78、77、77、84、79页。

[101]《致一位青年·附:这位青年的来信》,《丁玲全集》第12卷,河北人民出版社2001年版,第190页。

[102]World Commission on the Social Dimensions of Globalization, A Fair Globalization: Creating Opportunities for All, Geneva: International Labour Office, 2004, p. x.

[103]Samir Amin, “Capitalism, Imperialism, Globalization”, The Political Economy of Imperialism: Critical Appraisals, Ronald H. Chilcote ed., Boston: Rowman & Littlefield Publishers, 2000, p.161.

[104]Anthony Giddens, The Third Way: The Renewal of Social Democracy, Oxford: Polity Press, 1998.

[105]Raymond Williams, Resources of Hope: Culture, Democracy, Socialism, Robin Gable ed., London:Verso, 1989, p. 281.

[106]丁玲:《访美散记》,第3页。

[107][108]丁玲:《访美散记》,第4、4页。

[109]尼姆·威尔士:《〈活的中国〉附录一——现代中国文学运动》,文洁若译,《新文学史料》1978年第1期。

[110]梅仪慈:《丁玲的小说》,沈昭铿、严锵译,第8页。

[111][112]丁玲:《访美散记》,第124、121页。

[113]聂华苓:《三生三世》,第333页。

[114][115][116]丁玲:《访美散记》,第32、32、109~110页。

[117]翟学伟:《中国人的日常呈现:面子与人情的社会学研究》,南京大学出版社2016年版,第188页。

[118]丁玲:《访美散记》,第23页。

[119]丁玲:《保罗·安格尔和聂华苓——我看到的美国之三》,《丁玲全集》第6卷,第157页。

[120]丁玲:《我是在爱情中生长——给大连丁玲创作研究会座谈会的一封信》,《我在爱情中生长:丁玲晚年作品选》,第26页。

[121]丁玲:《延边之行谈创作》,《丁玲全集》第8卷,第226页。

[122][123]列文森:《革命与世界主义:中西舞台之间》,何吉贤译,《中国现代文学研究丛刊》2020年第4期。

|