|

1928年,巴金同桂丹华(中)、詹剑峰(右)在法国沙多·吉里(Château-Thierry)

内容提要

1920年代前中期,“国家”作为无政府主义者巴金意欲超克的强权构造,被视为民众革命的首要对象。然而,巴金的第一部小说《灭亡》,恰恰创生于中国无政府主义运动的低潮时分,构成了这一政治挫折的创伤症候。1930年代初,民族危机的骤然加剧,特别是“一·二八”事变的爆发,促使巴金在中国革命的“时势”中,重新考虑“民众”与“国家”关系,力图将“国家”视野带回对民众革命图景的构想中。以《海底梦》为中心的战争书写不再是对固有革命理念或真理系统的文学图解,而在文学实践的意义上,介入了其时的民族危机和特定政治局势。在“民众”与“国家”之间,巴金的文学实践与左翼文坛产生结构性的连带和张力关系,并就此拉开了两者在中国革命中持续性互动的幕景。

关 键 词

巴金 无政府主义 《灭亡》《海底梦》左翼文学

1920年代前中期,尽管作为“舶来品”的“民族国家”在“半殖民地半封建”中国仍面目模糊,但对倾心于无政府主义宣传的巴金而言,“国家”已先在地濡染了“怪兽”色彩,被明快地视为民众革命亟待超克的强权构造。然而,理论联系实际而不得的历史境况和民族危机的持续加剧,促使巴金在“民众”与“国家”之间重新考虑社会革命的实际路径,进而展开与各条革命道路之间持续性的互动图景。

一 政治挫折与巴金文学的发生

1936—1937年,巴金陆续写作一批回忆文章,借此小结既往的生活、信仰和创作。在《我的幼年》中,他记叙了1921年参加成都《半月》社、与刊物同人创办无政府主义团体的过程:

我的生活方式渐渐地改变了,我和那几个青年结成了亲密的友谊。我做了那个半月刊的同人,后来也做了编辑。此外我们还组织了一个团体:均社。我自称为“安那其主义者”,就是从那时候开始的。[1]

自此,巴金“办刊物、通讯、散传单、印书”[2]以投身无政府主义的政治实践。1925年,巴金前往上海参与民众社的发起,由此更大规模地结识了一批无政府主义者,并在这一信仰的鼓舞下,开始大量写作无政府主义宣传文章[3],翻译、创作各国无政府主义革命者传记。可以说,巴金1920年代的社会活动紧紧围绕无政府主义的研究和宣传展开,并主要以政治和思想论说的方式,介入无政府主义与其他革命道路的理论论争,用他的话说:“那时我仍然走着直线的路”[4],文学尚未成为此时巴金倾心的志业选择。

重返上海当年,巴金连续写下两篇对列宁的批判文章,指责列宁为“俄国革命的叛徒”“无产阶级的大敌”[5],认为“布党的革命不过夺取政权的革命罢了”[6],这一批判最终指向马克思最早提出并由列宁在“十月革命”后领导实践的无产阶级专政理论。在巴金看来,无产阶级革命应当促成无产阶级以自由联合的方式直接行使对社会的管理职权,这一职权不应被新的政党、政府和国家“垄断”,即不应产生新的专政形式,因此,苏联“在‘劳工专政’的名义下,而实行共产党专政”[7],违背了列宁自己提出的“无国家的社会”的愿景。

沿着这一基本论断,巴金在1925—1926年连续对马克思的阶级斗争学说和无产阶级专政理论展开激烈批判,并正面陈述其“无政府主义者的阶级斗争”学说[8]。事实上,在关于资本主义社会阶级斗争的不可调和性,及其最终通向“无国家社会”等基本论点上,主张“革命的无政府主义”[9]的巴金与马列主义之间存在明显的连带关系,两者的分歧则集中于无产阶级革命的组织原则,及其通向“无国家社会”时应当经历怎样的中间环节。这一分歧也是自马克思和巴枯宁的斗争以来,国际共产主义运动中两条道路的结构性纠缠在20年代中期中国语境中的逻辑和历史延伸。

无论如何,此时,作为无政府主义者的巴金与1920年代以马列主义为指导思想的革命道路之间的张力结构是以思想和理论论争的形式“直接”展开的,而论争的“直接”展开归根结底依托了1920年代前中期中国无政府主义运动的短暂高扬,巴金这一时段的政论写作构成了以工团主义为核心组织原则的无政府主义运动在意识形态战线上与马列主义展开拉锯的具体环节,正是“工联”和继起的“自联”等标举无政府主义口号的劳工组织在城市无产阶级壮大过程中短暂占据的得以与其他政治力量抗衡的特定位置,为巴金标举“革命的无政府主义”理论,并对马列主义展开激烈批判提供了政治和社会基础,在这个意义上,所谓“直线的路”,本身是特定时段的阶级斗争局势在意识形态领域的表征。

然而,巴金到达上海后,无政府主义运动的高昂态势已在外部高压和政治格局的剧烈分化下趋于瓦解,尽管意识形态战线上的斗争仍因其保有某种“相对独立性”而一度延续此前的“激进”面貌,但巴金已基本错失实际介入劳工运动的历史契机。也就是说,1925年后,巴金对无政府主义的正面阐发和在论争中的昂扬声调逐渐失却实际运动的支撑,中国“第三代无政府主义者”一方面因其“获得可与西方的运动比肩的同时代性”而得以“通过‘批判’的形式”“主张自己的前卫性、纯粹性、正统性”,另一方面又在力量对比的消长过程中丧失了将其“前卫”“纯粹”“正统”的理念重新注入现实政治斗争的能力。[10]

巴金及其“同时代”无政府主义者面临的上述境况在“北伐”开始后进一步显露。1927年1月,巴金远赴法国,在后来的回忆中,他着意记叙这一个人史和政治史的交汇时刻:

等我办好手续上船的时候,正在北伐中的国民革命军已经逐渐逼近上海,全国革命浪潮一天天在高涨,孙传芳血腥统治的白色恐怖也越来越猖狂。[11]

紧要关头的去国赴法,透露出无政府主义者巴金面对中国革命的复杂态度。1927年4月,巴金在与卫惠林、吴克刚合著的《无政府主义与实际问题》中陈述了对“北伐”和“中国革命问题”的看法。他指出,无政府主义的基本“原理”应由“实际”加以证明,“假若原理不能解释实际问题时,我们也不妨修正它”;同时,他将国民党领导的“北伐”和“中国的革命运动”加以区隔,指出“中国现在的革命运动已不是国民党的运动,而是民众的革命运动”;在这个意义上,他认为无政府主义者应当“投身到中国革命的漩涡里去”,“把革命的潮流引向无政府主义的海里流去”,即主张无政府主义者加入民众运动以争夺革命“领导权”。[12]

然而,巴金随即意识到自身行动与观点的乖离,坦言“自己在中国革命的时期中像个逃兵一样的跑了出来”,“而且这篇文章的性质又是鼓吹别人去做事,但自己却置身事外,在良心上说是不应该的”。[13]一年后,他再次谈及赴法一事,申述“心里的苦痛”:面对既成的无政府主义理念难以作用于“正发生革命的中国”,巴金转而通过与实际运动的区隔和理论研究保持信仰的“纯粹性”,却难以在“原理”层面安置自身,最终只能将介入的冲动消化为对“实际问题”的纸面探讨。

区别于1925年前后巴金得以经由政论写作干预实际运动的情形,尽管他在《无政府主义与实际问题》中展现的理论思辨远为繁复,但由于作为政治力量的无政府主义在彼时中国的边缘位置,这一理论已无法像此前那样“写在它希望产生作用的政治形势当中”并“完全从属于由那个形势和规定了形势的力量对比所引起的政治实践”[14],在这个意义上,巴金在文本层面的“理论联系实际”和事实上与实际运动的脱离,恰恰症候式地反映了这一时段中国无政府主义运动理念上的“纯粹性”与其在实际“力量对比”中所处位置之间的巨大落差。

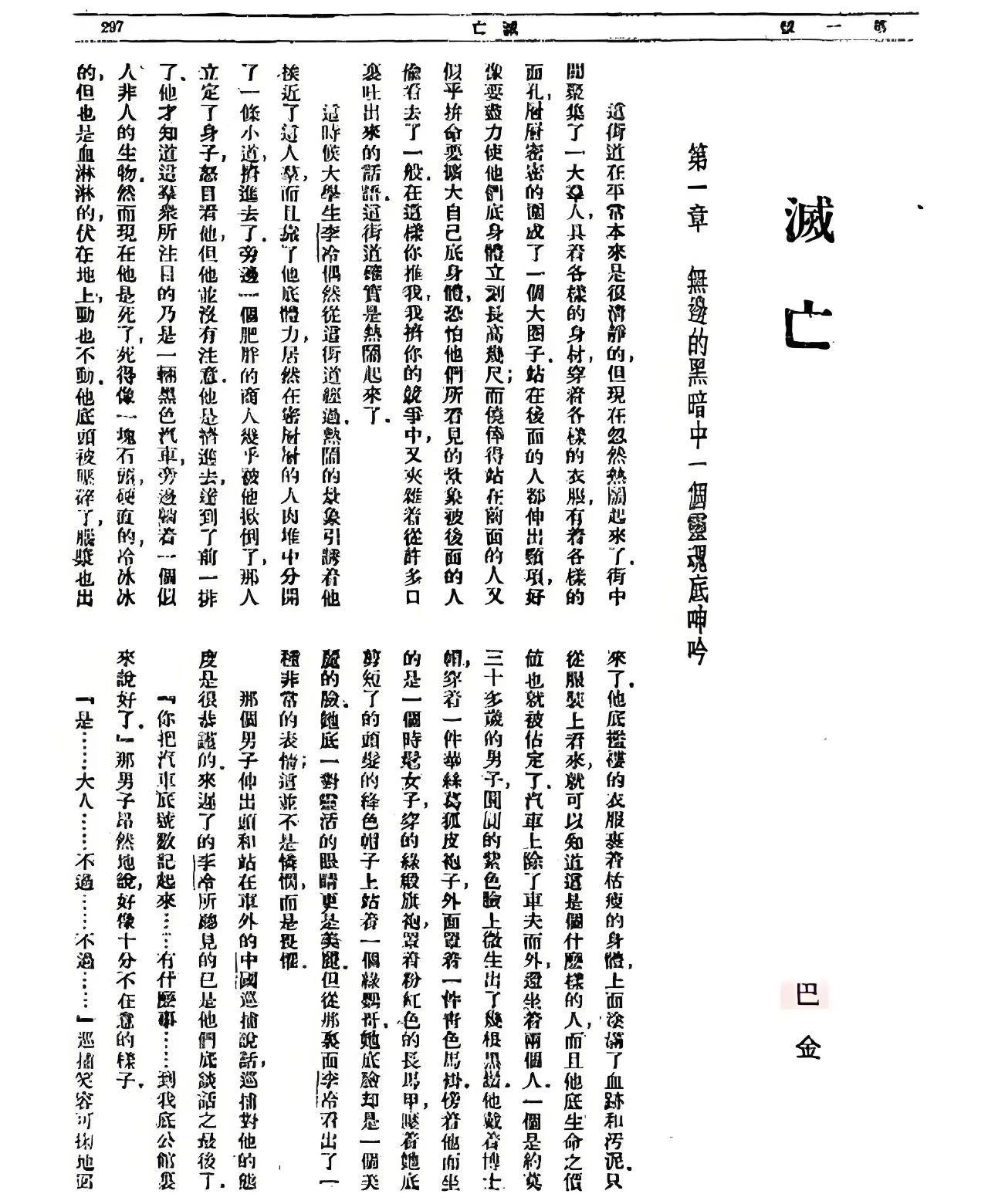

巴金的第一部小说《灭亡》就创生于上述境况中。旅居法国期间,巴金起初“并没有写小说的心思”[15],但在远离中国革命现场的巴黎旅馆,“过去的回忆”不断“折磨”他,“在上海的活动的生活”“过去的爱和恨”[16]迫使他通过写作来“发泄”“感情”和“倾吐”“爱憎”。因此,巴金最初写的“不能说是小说”,只是一些“适合”“当时的心情”的“场面或者心理的描写”,后来才用杜大心这一人物把“并不连贯的片段”“贯串起来”。[17]小说完成后,巴金的初衷是“自己筹点钱把它印出来给我的两个哥哥翻阅”[18],但办理此事的好友周索非将小说介绍给叶圣陶,最终促成其发表,直至1928年底返回上海,巴金才得知小说被采用的消息。但巴金也并未因此决心将文学作为长久的志业选择,回国后,他接手江湾自由书店的出版工作,主持《自由月刊》《时代前》等无政府主义宣传刊物,并继续积极译介和写作无政府主义的理论文本。

巴金:《灭亡》,初刊于《小说月报》1929年第20卷第1-4号

1930年代中期,在对文学发生阶段的频频反顾中,巴金申述自己往往被“一种痛苦的回忆驱使”,进入“不能制止”的写作状态[19],同时,这种被“难以忍受的生活”所催生的“自动写作”又不断生产出对无政府主义实际运动的疏离,并在这一矛盾感受的挤压下再次不可遏止地涌现新的文学文本。换句话说,由于无政府主义实际运动的低迷,巴金文学的发生无法为无政府主义既有的政治构想生产相应的文学形态,或者说,无政府主义者巴金此时的文学文本,其中包含的“不能制止”而又难以完满的结构性张力及其矛盾运动,本身是被无政府主义在政治上的阙如所根本规定了的无政府主义文学“难产”的创伤记录。在这个意义上,民族危机的骤然加剧,特别是“一·二八”事变的爆发,促使巴金将无政府主义理念重新坐落回现代中国的“时势”中,并将“民族国家”范畴带入其理论和文学视界,从而在“民众”与“国家”的往复运动中,恢复并释放其文学实践的政治与情感动能。

二 “一·二八”事变与《海底梦》的革命图景

1932年1月下旬,巴金应好友陈范予约请前往南京,顺道拜访同在南京的好友吴克刚、卫惠林。在他随身携带的“一小叠稿纸”上,此时已有“不到三页的字”,包括“一篇小说的开头”和题目《海底梦》,这是巴金在“去南京的前两天写的”,但“当时并没有考虑过什么题材,写怎样的故事”,更“不曾想过要写一篇抗日的小说”。[20]1月28日夜晚,巴金按预定计划返沪,火车行至丹阳后折返南京下关车站,由此传来日军侵入闸北的消息。2月5日,巴金赶回上海,此时,原闸北宝光里住宅已成“一片火海”,他暂住两位朋友于步高里租住的“客堂间”中,“继续了将近一个月的痛苦生活”。3月2日夜晚,得知“日军完全占据闸北”并“看见大半个天空的火光”后,巴金找出原稿,决定把这个“未完的短篇改写成中篇小说”[21]。

巴金:《海底梦》,开明书店1936年重排版

“一·二八”事变的切身经验构成了《海底梦》最直接的创生语境。1980年代,巴金在回忆文章中再次提及这一历史节点:“愈之也是我的责任编辑,一九三一年他几次到闸北宝山路我的住处来约稿,除了中篇小说《雾》以外,他还要我在第二年的《东方杂志》上发表连载文章。我只写好一篇《杨嫂》,‘一·二八’事变就使我改变了写作计划。”[22]这一写作计划的变更过程也在小说序言里被组织进了关于“海”、“陆地”和“梦”的象征系统中。巴金在序言开篇首先记述了“重温‘海底梦’”这一创作初衷,这“海底梦”来自“几年前”“在地中海上”所做的“奇异的梦”,梦里是“想在海岛上建立free state的女郎”。这一表述关联着1927年初巴金乘坐“昂热号”赴法时途经地中海的经验,因此,这里的“梦”应当与无政府主义者巴金关于理想社会的辽远想象及其在中国现实政局中的挫折经验有关,在这个意义上,他构造了与“海”对峙的“陆地”:“这梦又屡屡被陆地上的残酷的现实摧毁了。”随后,巴金笔锋一转,记述了“上海的炮声”使他“睁起眼睛做了一个梦”的过程,由此,“陆地上的梦和海上的梦”“旧的梦和新的梦”“融合在一起”,最终,梦境中“想在海岛上建立free state的女郎”也转变为“在陆地上建立她底free state”。[23]

上述“题解”中,象征系统内部的意义错动呈现了“一·二八”事变触发的“海上的梦”/“陆地上的现实”这一二元结构的裂解,巴金无法再借由无政府主义信仰的自我证成占据一个超脱于“现实”并与其对峙的“梦”的位置,而不得不在直面“血和泪”的过程中重新界定“海”与“陆地”、“梦”与“现实”之间的关系。换句话说,巴金开始自觉因应实际问题,尝试将无政府主义理念转化为“在地”的文学表达。

小说《海底梦》始于“我”和陌生女性里娜在轮船上的相遇,巴金把“我”设置成犹太人席瓦次巴德家族的成员,通过讲述席瓦次巴德的英雄故事,“我”得以和里娜搭建情感联结,并由此引发她的叙述,小说主体部分即由里娜的叙述和“日记”构成。里娜讲述的故事发生在太平洋上“一个叫做利伯洛的岛国”,小说清晰地指示出“利伯洛”所倚赖的“酋长”、“贵族”对“奴隶”的压迫结构,同时,将主人公里娜设置为外商女儿,进一步落实了统治阶级的跨国连带。随后,里娜叙述自己脱离家庭,与奴隶后代杨结合,共同传布“新宗教”的过程,这一“新宗教”意在“改善奴隶们的生活”,“使他们更加亲爱”,“只知道共同的利益,大家底幸福”,“然后用全体的力量来谋这利益,求这幸福”。[24]“亲爱”“全体”等语汇是巴金无政府主义理论表述中的习见范畴。交代上述状况后,里娜着重叙述了“另一个大的事变”:

原来在那些高等人物中间起了纠纷。其中有一种自称为高族的人竟然乘着奴隶们全体陷在苦海里的时机,勾结他们底本国的酋长和贵族派兵来占领这岛国的奴隶区域。[25]

尽管采用“酋长”“贵族”“奴隶”等已被“终结”的历史范畴,以规避对中国社会性质的直接判断[26],但小说在跨国视域中把握侵略战争背后的压迫结构及统治阶级内部关系的意图是清晰的,其现实指向也毋庸赘言。在这一时段的各类战争表述中,巴金始终明确把作为阶级统治工具的国家机器和“民众”“人民”“平民”等范畴所指涉的大多数被压迫者区隔开,从阶级统治的跨国连带及统治阶级内部矛盾出发,理解日本侵华的动机和国民政府“不抵抗”的内在逻辑,从而寄望于民众联合以“保卫自己”的可能。

也因此,“我”不只作为功能性人物而出现,小说开头的席瓦次巴德故事也不只承担着引起里娜叙述的功能。这一故事以真实历史事件为本:1926年,流亡巴黎的无政府主义者席瓦次巴德用手枪打死乌克兰反犹大屠杀主使者彼特留拉,1927年10月,席瓦次巴德在巴黎接受审判,最终被宣告无罪释放。当时身在法国的巴金极为关注这一事件的审理经过及其引发的声援活动,读报、写信询问,为之激动不安。写于1930年的小说《复仇》同样以席瓦次巴德为原型。在《复仇》中,巴金设置了“我”和律师、医生、新闻记者、中学教员一同度假、闲谈的情境,小说主体部分为医生转述主人公福尔恭席太因自杀前写下的自白。福尔恭席太因叙述了反犹运动对其家业的摧毁,及由此开始的“为复仇而生活”的经历。在最初和最后的陈述中,他写道:

我现在要把我底生命结束了。我想这是我现在唯一的出路,因为不能忍受的生活应该把它毁掉。[27]

完成复仇后,退居日常生活,资本主义制度下的结构性压迫才真正显影,当对特定压迫者的复仇成为主体完满的唯一遵循,面对弥散性的霸权关系及其带来的倦怠体验,福尔恭席太因难以在别种意义上重构与之抗衡的革命路径,最终只能以主体的终结面对欲望对象的骤然匮缺。医生转述完毕后,几位听众纷纷发表意见,面对以宽恕代替复仇和除了复仇别无他法等议论,叙述者“我”写道:“路,我想是有的,不过他们不想走罢了。至于路是什么呢?在我也只有含糊的概念。”[28]对话情境的设置最终在小说中带入了反讽结构,“我”无法全然认同上述行为和观点,但小说就此收束,隐含作者并未赋予文本某种统摄性的意义图景。

乌克兰社会主义者沙洛姆·席瓦次巴德(Shalom Schwartzbard)(1886.8.18-1938.5.3)

事实上,关于如何对待暗杀等恐怖主义行为及其与无政府主义之间的关系,巴金曾在1920年代与太一的商榷文章中做过相对细致的阐发。针对太一把无政府党等同于恐怖党,标举“暗杀或爆裂弹”等观点,巴金认为“主义的运动”最要紧的仍是从根本上推翻“现社会的制度”。[29]巴金此处的态度似乎相当明快,也符合他对“有组织的民众运动”的一贯激赏。但在此后答复太一的另一封长信中,巴金却流露出不无矛盾的姿态,他一方面将恐怖主义与无政府主义切割;另一方面,又以大量篇幅列举历史上著名的恐怖主义事例,讨论恐怖主义“本身”的价值,并赞颂他们“崇高的人格,血和泪结晶的心情”。[30]这种对无政府主义原则的执守和向恐怖主义倾斜的张力,本身也是巴金彼时难以将“纯粹”的无政府主义理念重新注入现实的症候,综观巴金早期小说的革命图景,其中也不乏革命者在顿挫中走向恐怖主义行为和自毁的例证。值得注意的是,历史上的席瓦次巴德并非自杀身亡,也就是说,巴金在《复仇》中更动本事,着意呈现复仇而自毁的逻辑,并在将其对象化的同时悬置价值判断,这种暧昧姿态同样应当在上述问题结构中加以把握。

然而,到了《海底梦》中,“我”首先在掌握“交通机关”和“宣传的利器”的统治者与“和平的民众”的对峙结构中定位席瓦次巴德事件,把叙述重心从复仇行动本身转向事件所引发的连锁反应,从“一个白发老人”“一个青年”的叙述写起,最终推展到对“全体犹太人的支持”这一场景的渲染,并反复强调“各国人士”“所有的人”与席瓦次巴德之间连带感的建立。换句话说,从《复仇》到《海底梦》,历史上的席瓦次巴德不再被表现为难于召唤集体反抗的个人英雄,而被着意呈现为某种“有组织的民众运动”的缩影,某种程度上,正是“一·二八”事变激起的民众义愤,唤醒了巴金对革命形势再起的想象和借此“把革命的潮流引向无政府主义”[31]的夙愿,他在“九一八”事变后关于“黑暗时代正给我们”“一个可以表现我们的力量的机会”[32]的判断,也就此落实为席瓦次巴德形象的嬗替,在对跨国统治结构的把握和对“民众”力量的瞩目中,“我”与里娜的故事也构成了小说《海底梦》中一组结构性的对位关系;另外,“一·二八”事变所重唤的民众革命愿景,始终内在包含民族革命这一中间环节,在小说提供的意义图景中,侵略行径背后的统治结构和反抗路径的构拟,也始终在“民众”与“国家”的张力关系中被界定和表述,在这个意义上,小说不再是对某种既成革命理念或真理系统的文学图解,而构成了干预1930年代初民族危机和特定政治局势的初步的文学实践,也因此,它所展现的文化政治潜能或症候随即引发左翼文坛与巴金的初次交锋,并就此拉开了两者持续性互动的幕景。

三 “第三种人”或“同路人”

1951年2月,上海文艺界举办纪念“左联”五烈士殉难二十周年纪念会,巴金为此撰文,谈及早年的写作生活:“我跟文艺界接触,还是一·二八以后的事。以前我只是关在亭子间里写文章。”[33]巴金把“跟文艺界接触”的起点与“一·二八”事变勾连,大概就与《海底梦》“被动”卷入的一段论争有关。

1932年底,胡风在《文学月报》发文,系统阐发“第三种人”论争中的“现实”问题,并据此对《现代》杂志第一卷做分类述评。其中,就以相当篇幅触及《海底梦》。胡风认为,《海底梦》与巴金此前的小说《罪与罚》共享“人道主义安那其主义的观点”,并将后者对这一观点的“表示”进一步“观念地发挥了”,作者把“自己的人道主义的‘热情’”灌注于“本事”,而没有“在实践的社会关联里”表现革命者的牺牲,导致一方面把革命理想描述为“新宗教”,把里娜写成“救苦救难的‘基督’”,从而“只有抽象的‘对于自由、正义以及一切的合理的东西的渴望’”,“没有从现实生活出发的统一了感情与理智的实践情绪”;而在民众方面,又缺乏对“‘自为的’大众”力量的发掘,“所有的尽是照字义直解的‘奴隶’”,“顶多只能来一次突然的‘抵抗’,顶多只能找到几个‘同情者’”。因此,《海底梦》“用政治上的术语讲,是错误,用艺术上的术语讲,是失败”,这“错误”和“失败”归根结底源于其“现实性”的薄弱。[34]

胡风对《海底梦》的批评植根于他对“现实”问题的总体把握。文章开宗明义地提出,左翼和苏汶的“根本分歧”在于对“现实”问题的不同看法,苏汶的理论谬误则源于对“现实”和“现象”的混同。在胡风看来,表现、干预“现实”,就是从作为感性直观的纷繁“现象”中把握矛盾对立统一的认识和实践过程。由此,他把“政治”视为“一个特定阶段的历史要求的最高形态”,在这个意义上,“新兴文艺”离不开对“现实”的“政治”把握。胡风就此拆解“关于艺术和政治的二元论的看法”,把苏汶的观点指斥为“对于新兴文艺的历史内容的否定”。[35]

因此,在作品述评中,胡风尤其强调应当把人物放在“一切动的矛盾的现实”中去把握,注重“现象”和“动的现实”的“关联”。在对巴金小说《罪与罚》的评论中,胡风指出,小说着力构造了“法律”和“抽象的‘人性’”的矛盾,而没有表现出“以一个特定的阶级的要求为基础的法律和别的阶级的要求的冲突”。[36]换句话说,由于作者没有把握住这一“现象”背后的阶级内容,小说着力呈现的矛盾恰恰不够“现实”,因而也就难以把对“法律”的控诉统摄到现实的政治斗争中。胡风对《海底梦》的批评也在这个意义上展开,无论是革命者围绕抽象信仰展开的心灵“苦斗”,还是民众缺乏“自为”力量的“自在”状态,都意味着巴金在对革命图景的构想中,未能对“新兴的代表未来而斗争的力量”作具体分析,未能在文学中把握和构造出这股力量成长、壮大的可能。

1933年2月,徐懋庸发文,记述当年冬天在台州偶遇巴金的见闻:

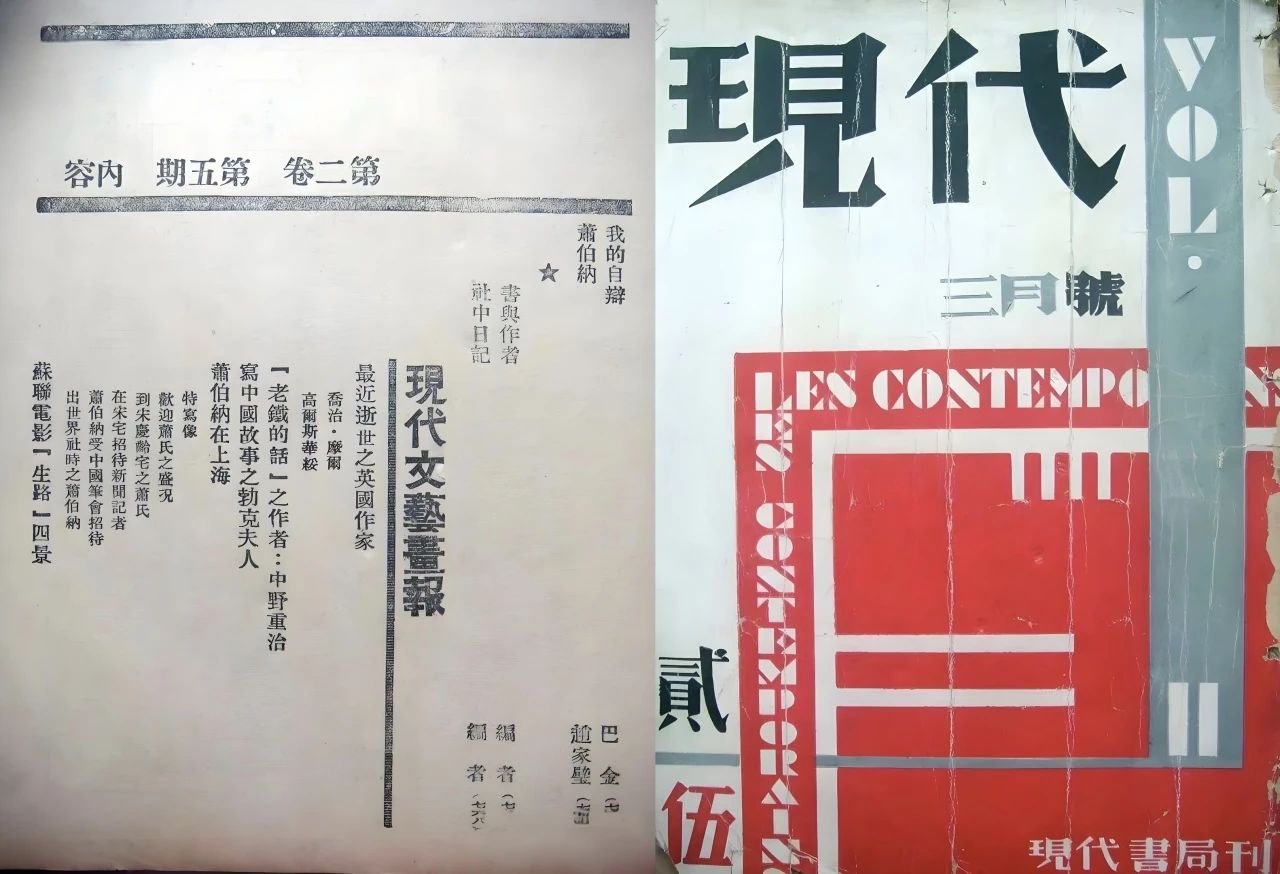

我说中国的批评界实在太糟,他说中国根本无所谓批评,但有两个人很有希望,就是苏汶和韩侍桁,因而又谈到“自由人”运动和左翼文坛。[37]

徐懋庸并未标明谈话时间,因而无从得知巴金此时是否已读到胡风的批评文章,但对苏汶和韩侍桁的推崇,隐约透露出他在“第三种人”论争中的大致倾向及其与左翼文坛之间的张力。1933年3月,巴金和苏汶的回应文章同时发表于《现代》杂志第2卷第5期。巴金的回应主要沿三个面相展开:他认为胡风的批评“来自一个政党的立场”,并明确指出“我的政治主张和这政党的主张就不是一致”;随后,他转而谈道,“我的作品的立场常常不一定就与安那其主义相合”,《海底梦》“只表现了‘对于自由、正义以及一切的合理的东西的渴望’”,因此,不应无视“构成一个作品的艺术上的诸条件”,用“政治纲领的模子”衡量作品的契合度;同时,他承认,《海底梦》中将革命者表现为救世主的倾向背后是“无意地流露”出的“小资产阶级的意识”,但与马列主义者将安那其主义本身视为小资产阶级的意识形态不同,他所说的“小资产阶级意识的克服”,恰恰为了通向“纯正安那其主义的立场”。[38]

巴金:《我的自辩》,初刊于《现代》1933年第2卷第5期

事实上,胡风对巴金的批评尽管构成中国共产党总体政治斗争的组成环节,但其论述首先不是在“政党的立场”这一界面上展开的,因此,后续回应中,他对双方“政治纲领”层面的分歧未予置评,而着重关注了巴金对“作品的立场”和作家政治立场加以区隔的表述,这一表述也是30年代初巴金面对各路批评声音时,常常采用的回应方式。1932年秋,巴金在回应施蛰存对《复仇》集的批评时谈道:

我的短篇小说的另一个缺点应该是:结局常常很阴暗,没有给读者指示一条出路。有几个朋友常常因此责备我。我承认这个过失。但是我也想在这里分辩一下。我虽然有信仰,但我并不是说教者,我不愿意在每篇文章的结尾都加上一个光明的尾巴。而且实际上那些真实的故事往往结束得很阴暗,我不能叫已死的朋友活起来,喊着口号前进。我只是把一个垂死的制度的牺牲者摆在人们的面前,指给他们看:“这儿是伤痕,这儿是血,你们看!”也许有些人会憎厌地跑开,但是聪明的读者就不会从这些伤痕遍体的尸首上看出来一个合理的制度的新生么?[39]

在巴金看来,“如实”表现“真实的故事”,本身就足以暗示出“合理的制度的新生”,刻意构造“光明的尾巴”,则意味着作家以“说教”侵犯了文本的“真实”性。在这个意义上,苏汶关于“艺术家是宁愿为着真实而牺牲正确”[40]的观点,确与巴金构成更强的连带关系。

此后,胡风同样撰文讨论“暴露黑暗”的问题,认为“黑暗”与“光明”是现实“矛盾关系”中“两个相互依存的范畴”,在这个意义上,“‘暴露’和‘主张’不过是一个目的的两种手段”[41]。胡风就此把巴金的表述转化为“‘黑暗’是由站在怎样立场的人去暴露”的问题,也就是说,“合理的制度的新生”不是由“聪明的读者”“自然”“看出来的”,对黑暗的暴露方式本身就包孕着对远景问题的某种判断,反过来说,对它暗示出的合理制度的具体讨论也无法被暴露本身的正当性所取消,认为小说可以止于对“现象”的“如实”表现,透露出巴金对“现象”与“现实”关系的非辩证看法。[42]既然“政治”是在“刻刻变动的客观运动”中把握并介入“现实”的认识和实践活动,那么把文学的政治性理解为“说教”成分的加入,本身就是对“政治”范畴的窄化。

1930年代初,特别是“一·二八”事变以来,巴金对日本侵华战争的把握始终在“民众”与“国家”的双重视野中展开,小说《海底梦》则可以看成巴金在“一·二八”事变激起的革命形势下,通过文学写作构拟和推衍在反帝斗争中开展革命运动的初步尝试,而绕过特定政党或先锋队组织,基于“互助”“亲爱”等“普遍”情感组织起来的民众运动的消长构成了《海底梦》的核心线索。在这里,不是要不要“政治”“信仰”“说教”,或遵从怎样的“政治纲领”的问题,而是巴金所构拟的“有组织的民众运动”在现实政治中的阙如,从根本上决定了他始终难以顺利地为这一政治构想创造出相应的文学形象,用胡风的话说,巴金依据“阶级的主观”演绎出的文学“现象”不得不始终与“历史的客观”所规定的“现实”运动发生结构性的纠缠和张力,因而总是面临着或堕入“经验主义”、或堕入“公式主义”的危险。

这种张力结构同样内在于巴金关于无政府主义的理论表述中。在阐释超越本阶级利益的革命者的出现时,他一方面把“感情”“思想”理解为“利益支配”的产物,另一方面又相信“正义的意识”“根深蒂固地”存在于“人类的精神”中[43],巴金最终把革命者的涌现归结为某种精神性的追求,而没有把革命意识的产生放回各阶级力量对比的动态关系中去把握。也就是说,他一方面强调资本主义社会“人性”危机的现实基础,另一方面又始终在理论起点上放置了一个无须论证的人性论假设。这种张力结构塑造了《海底梦》的两重革命图景——要么仰赖群众“自发性”,把“有组织的民众运动”理解为基于“人类天性”的自发联合,要么把被压迫者写成“无能自助,甚至没有表现出任何力图自助的企图”[44]的受动的大众,反过来把革命者视为能够脱离具体形势而存在的抽象理念的道成肉身。

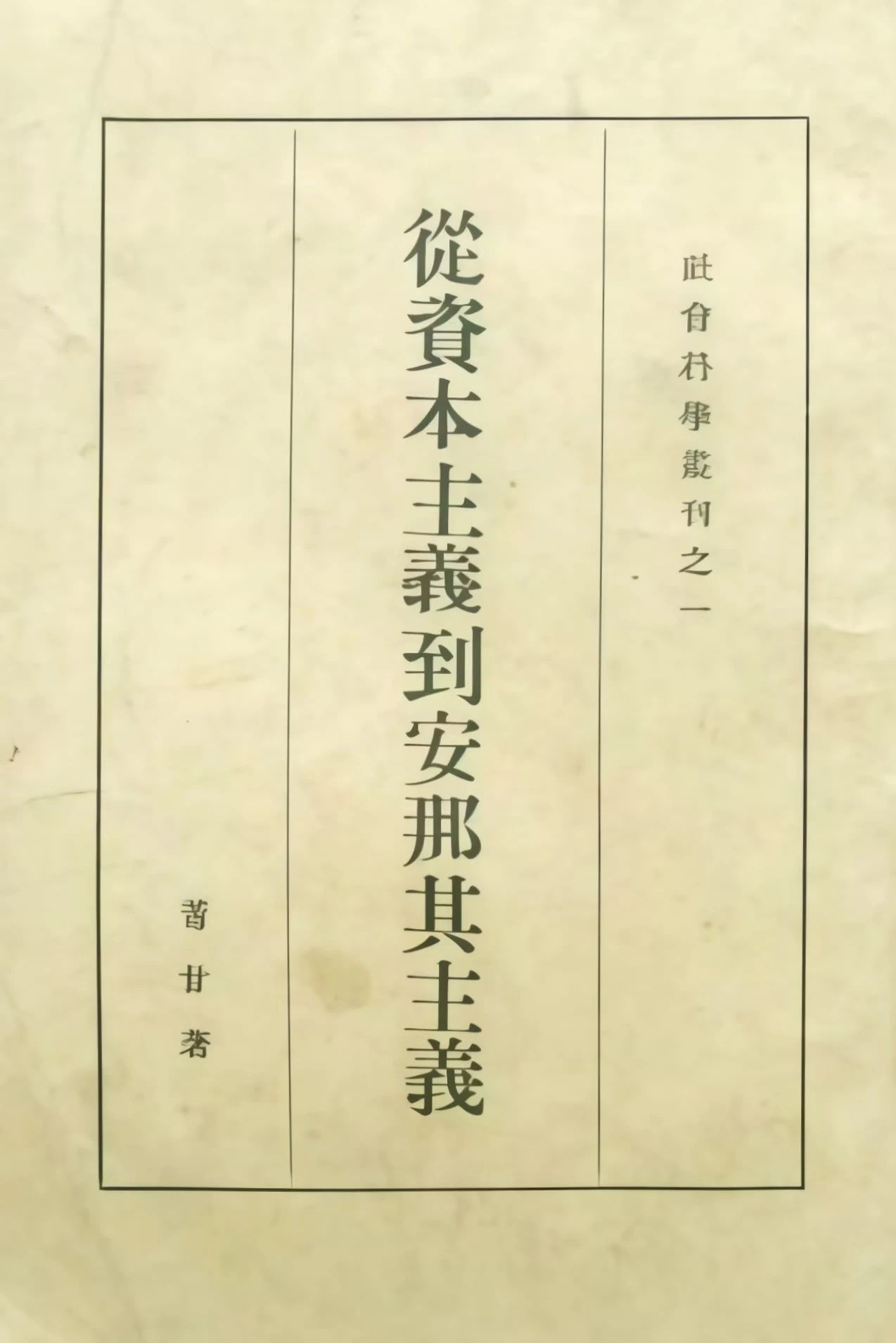

巴金:《从资本主义到安那其主义》,上海自由书店1930年版

进一步看,两重革命图景之间的张力结构也症候式地显影了既成的无政府主义理论的内在缝隙。巴金一方面强调阶级斗争的不可调和性,另一方面又在“人性”危机的意义上展开资本主义批判,旨在恢复某种普遍的良善本性,借此构想超越资本主义社会的生产组织形态。由于始终无法在生产力和生产关系的矛盾运动中辩证对待资本主义这一历史阶段,生产和交换领域的“自由联合”最终只能重新被资本主义的生产和交换制度收编,而难以构造出真正促使生产者组织和管理社会化大生产,从而向共产主义社会过渡的有效的中间环节。在这个意义上,无政府主义的政治和经济路线恰恰在其最激进的论点上难以避免地暴露出“小资产阶级”性质。换句话说,巴金自觉到的“小资产阶级意识”,本身是和无政府主义的“政治纲领”相互生产的,因而也难以在这一“政治纲领”内部得到根本克服。

而在“第三种人”论争中,“小资产阶级”问题同样构成了颇为重要的讨论界面。1933年初,韩侍桁撰文回顾这场论争,他对左翼的批评和对“第三种人”的“同情之理解”,就基于对“小资产阶级”与中国革命关系的判断。在他看来,现阶段的中国革命是由小资产阶级领导的小资产阶级革命,因此,“第三种人”所代表的文艺路线最能帮助小资产阶级完成这一阶段的革命任务,从而客观上构成无产阶级革命的预备。

事实上,胡风、周扬等左翼理论家的批评工作同样作为“革命”的具体环节而展开,因此,其理论表述的“政治性”也总是生产出革命工作在特定时段的“策略性”面相。在对《现代》第一卷展开述评时,胡风着重分析的是“多少表现了一点‘同路人’的倾向的”作品,在为“同路人”所加的注释中,胡风强调,在“第三种人”论争中,“只有‘同路人’的立场,没有第三种人的立场”[45]。所谓“第三种人的立场”,指的应当是某种超脱于政治立场的“中立”地带,这是胡风在理论上予以根本否定的,而“同路人”则意味着以无产阶级革命为基本道路的政党,在具体的阶级斗争局势中,对其革命道路与各类政治力量所构成的关系结构的认识方式。

此后,在关于“主题积极性”的阐发中,胡风再次着重提出争取“同路人”的问题,他引述恩格斯给明娜·考茨基的信,一方面看到了争取“布尔乔亚层的读者”对于现阶段中国革命的重要性,因此,对于“小资产阶级作家”,应当在批判的同时将他们争取到革命队伍中来,或将“同路人”文学所造成的客观效果“进一步”引向革命道路的具体环节;另一方面,胡风又强调“现在与那时候已经不同”,这“不同”在于“小说已经不仅是对于布尔乔亚层的读者的了”,而应当更多地服务于“劳苦大众”“创造自己的文学”的历史进程,“尽最大的限度尽‘变革世界’的任务”[46]。胡风和韩侍桁对“第三种人”及“小资产阶级”作家的不同态度,根本上来自他们对中国革命的性质、阶段和领导力量的不同判断,对胡风而言,彼时中共革命的任务并非静静等待小资产阶级革命和无产阶级革命的“自动”发生,而是如何在带有资产阶级或小资产阶级性质的革命中保持无产阶级的“领导权”,胡风上述观点中的“经”与“权”,因而也都是被这一具体的政治任务所生产出来的互有张力又相互配合的面相。

《海底梦》不期然置身的,是30年代初中国革命各条道路及其各阵营内部在政治、文学主张上聚合、分化、论辩、连带的动态图景。不同于20年代“直接”介入无政府主义与其他革命道路、思想脉络的理论论争,当无政府主义的实际运动趋于低迷,巴金“后撤”至文学领域,在因应局势变化的同时“持存”革命理想,并在民族危机的“时势”中,尝试将“国家”视野带入对民众革命图景的构想中,从而在文学实践的意义上,介入了30年代初的民族危机和特定政治局势,并由此再度与中国共产党的政治和文学路线产生结构性的连带和张力。在对胡风的回应中,苏汶在“进步的罗曼谛克”的意义上为《海底梦》辩护:“这样的作品,目的绝对不是在表现什么‘现实’,而是用作者的‘热情’去使人感动。”[47]对此,胡风认为,“罗曼主义”的特征之一,的确在于对“现实的某种特殊性的‘特写’”,而“对于某种特殊性的夸张同时也就是观念论哲学的特征”,他最终指出,“解决这个矛盾的是历史的实践问题”[48]。正是在此后巴金和中国共产党不断展开的“历史的实践”中,不同时段的政治斗争局势也将在他们的交错时刻被再度显影与赋形。

顾甦泳

上海大学文学院

200444

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2025年第1期)

注 释

[1][2]巴金:《我的幼年》,《巴金全集》第13卷,人民文学出版社1990年版,第10、10页。

[3][4]巴金:《断片的记录》,《巴金全集》第12卷,人民文学出版社1989年版,第439、439页。

[5][7]芾甘(巴金):《列宁——革命的叛徒》,《国风日报·学汇》第477期,1925年2月20日。

[6]芾甘(巴金):《“欠夹”——布尔雪维克的利刀》,《民钟》第1卷第10期,1925年1月1日。

[8]巴金:《无政府主义的阶级性》,《巴金全集》第18卷,人民文学出版社1993年版,第104页。

[9]巴金:《我们现在怎样做呢?——给CA同志的一封信》,《巴金全集》第18卷,第183页。

[10]坂井洋史:《二十年代中国无政府主义运动与巴金》,《巴金论集》,复旦大学出版社2013年版,第51页。

[11]巴金:《谈〈灭亡〉》,《巴金文集》第14卷,人民文学出版社1962年版,第303页。本文初刊于《文艺月报》1958年4月号,此处引文仅在《巴金文集》中出现,不见于初刊本和《巴金全集》第20卷。

[12][13]巴金:《无政府主义与实际问题》,《巴金全集》第18卷,第111~121、121页。

[14]阿尔都塞:《马基雅维利的孤独》,葛兰西:《现代君主论》,陈越译,上海人民出版社2006年版,第118页。

[15][17]巴金:《谈〈灭亡〉》,《巴金文集》第14卷,第303、304~305页。

[16][18][19]巴金:《写作生活的回顾》,《巴金全集》第20卷,人民文学出版社1993年版,第546、548、550~55页。

[20][21]巴金:《写作生活的回顾》,《巴金全集》第20卷,第552、599~602页。

[22]巴金:《我的责任编辑》,《巴金全集》第20卷,第679页。

[23]巴金:《海底梦》,新中国书局1932年版,第1~2页。

[24][25]巴金:《海底梦》,新中国书局1932年版,第28、30~31页。

[26]巴金在《关于〈海的梦〉》中解释了1935年小说由开明书店“改版重印”时加上副标题“给一个女孩的童话”,并在《改版题记》中说“它不大像童话,又不大像小说”的原因。在1935年5月的“闲话皇帝”事件中,国民党当局在日本的外交压力下查封《新生》周刊,并判处主编杜重远一年两个月的徒刑,巴金担心小说遭查禁,也为避免给出版商带来麻烦,便故意“给小说戴上一顶‘童话’的帽子”。由此可见巴金创作时需在明确的现实指向和规避书籍审查制度中求取平衡的状况。参见巴金《关于〈海的梦〉》,《巴金全集》第20卷,第603~606页。

[27][28]巴金:《复仇》,《巴金全集》第9卷,人民文学出版社1989年版,第9、14,15页。

[29]巴金:《杂感》,《巴金全集》第18卷,第99~100页。

[30]巴金:《无政府主义与恐怖主义》,《巴金全集》第21卷,人民文学出版社1993年版,第252~256页。

[31]巴金:《无政府主义与实际问题》,《巴金全集》第18卷,第118页。

[32]巴金:《给一个中学青年》,《巴金全集》第13卷,第48页。

[33]巴金:《他们活在每个站起来的中国人民的心里》,《巴金全集》第14卷,人民文学出版社1990年版,第33页。

[34]胡风:《粉饰,歪曲,铁一般的事实——用〈现代〉第一卷的创作做例子,评第三种人论争中的中心问题之一》,《胡风全集》第5卷,湖北人民出版社1999年版,第138~139页。

[35][36]胡风:《粉饰,歪曲,铁一般的事实——用〈现代〉第一卷的创作做例子,评第三种人论争中的中心问题之一》,《胡风全集》第5卷,湖北人民出版社1999年版,第126~129、132页。

[37]徐懋庸:《巴金到台州》,《社会与教育》第5卷第13期,1933年2月25日。

[38]巴金:《我的自辩》,《巴金全集》第12卷,第258~261页。

[39]巴金:《我的自剖——给〈现代〉编者的信》,《巴金全集》第12卷,第243~244页。

[40]苏汶:《论文学上的干涉主义》,吉明学、孙露茜编:《三十年代“文艺自由论辩”资料》,上海文艺出版社1990年版,第205页。

[41]胡风:《关于“主题积极性”及与之相关的诸问题》,《胡风全集》第5卷,第182页。

[42]胡风:《关于现实与现象的问题及其他——杂谈式地答苏汶巴金两先生》,《胡风全集》第5卷,第153页。

[43]巴金:《从资本主义到安那其主义》,上海自由书店1930年版,第80~81页。

[44]恩格斯:《致玛·哈克奈斯》,《马克思恩格斯书信选集》,刘潇然等译,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局校,人民出版社1962年版,第446页。

[45]胡风:《粉饰,歪曲,铁一般的事实——用〈现代〉第一卷的创作做例子,评第三种人论争中的中心问题之一》,《胡风全集》第5卷,第133页。

[46]胡风:《关于“主题积极性”及与之相关的诸问题》,《胡风全集》第5卷,第187页。

[47]苏汶:《批评之理论与实践》,吉明学、孙露茜编:《三十年代“文艺自由论辩”资料》,第406页。

[48]胡风:《关于现实与现象的问题及其他——杂谈式地答苏汶巴金两先生》,《胡风全集》第5卷,第162页。

|