|

1924年11月5日,鹿钟麟(左2)奉命驱逐溥仪出宫

内容提要

鲁迅、周作人、钱玄同等章门弟子与胡适关于驱逐溥仪出宫事件的分歧,不仅牵涉法律问题、人权问题,更涉及反文化殖民问题。站在西方价值立场的胡适与带有辛亥革命体验的章门弟子,对“驱逐溥仪出宫”的合法性有着完全不同的理解。二者虽然共同塑造了自愿“离家出走”的溥仪形象,但胡适借此指责“驱逐溥仪出宫”中的暴力,而章门弟子却用此表明“驱逐出宫”是对溥仪的拯救。章门弟子还发现溥仪事件背后的“帝国的眼光”,揭示帝国主义报刊征用“法律”“人权”等现代符号,借口为溥仪“主持公道”以干涉中国内政。因对文化帝国主义的警惕,章门弟子否定胡适在殖民语境中用“民主制度”来解决“民族问题”的思路,强调中国“法律”“人权”等等的实现须建立在民族独立的基础之上。

关 键 词

溥仪 出宫 章门弟子 胡适 反文化殖民

1924年驱逐溥仪出宫事件是五四新文化史不可回避的话题。虽然关于此事件的研究成果斐然,可仍有开掘的空间:一是当下研究者多关注此事件的法理手续问题、人权自由问题[1],却忽视其中的“帝国的眼光”;二是一些研究者站在“胡适的立场”为溥仪鸣不平[2],并阐释“胡适立场”的合理性[3],但忽略了“胡适立场”在殖民语境中的历史风险。本文以钱玄同、周作人、鲁迅等章太炎门下弟子[4]与胡适关于驱逐溥仪出宫事件的分歧为中心,从“法律”“人权”“帝国的眼光”三方面来重新认识此事件,展示“现代民主立场”与“反殖民立场”相互纠缠的多维历史空间。

一 “驱逐溥仪出宫”的合法性与“宽容”的限度

民国成立后,以溥仪为核心的逊清皇室暂居紫禁城中,其法律依据是1912年中华民国南京临时政府参议院通过的《关于大清皇帝辞位后优待之条件》(以下简称《优待条件》)。1924年正值直奉战争进行的关键时期,直系阵营的冯玉祥在同年10月23日班师回京,发动政变,囚禁总统,组成以黄郛为总理的摄政内阁。不久,此摄政内阁以大总统名义向溥仪展示《修正清室优待条件》,宣告永久废除皇帝尊号,将皇室优待费由原定每年400万元改为50万元,并在11月5日逐溥仪出宫。章太炎称“清酋出宫,夷为平庶,此诸君第一功”[5],其弟子延续其师思路,认为此举是“咱们‘荡涤旧污’的纪念”[6]。可与章门弟子交往颇深的胡适对此不满,致信外交总长王正廷道:

我是不赞成清室保存帝号的,但清室的优待乃是一种国际的信义,条约的关系。条约可以修正,可以废止,但堂堂的民国,欺人之弱,乘人之丧,以强暴行之,这真是民国史上的一件最不名誉的事。[7]

胡适视清室优待条件为国际的信义,认为民国有遵守的义务,对此的修正需经过一系列的步骤、流程、手续等来完成,如果缺乏程序条条框框的限制,所谓的“修正”只是披着法律外衣的以强凌弱。章太炎却认为1917年张勋复辟时溥仪的“妄行复辟”已使“优待条件自消”,而他“强行篡逆,坐以内乱”的行为应受惩罚,可此次《修正清室优待条件》只令其出宫,“贷其余命,仍似过宽”。[8]钱玄同亦指出此次修正免除了溥仪的叛逆之罪,可见“民国对于满清,岂但是‘仁至义尽’,简直是‘以德报怨’”。[9]马叙伦也强调此次修改使溥仪“无形许免其叛乱之罪”,其所得赡养之费“过于民国总统之岁费”。[10]周作人更反问:“难道清室可以无故破约而复辟,民国却不能修改对待已经复过辟的清帝的条件么?”[11]

在章太炎及其弟子看来,契约本在共守,如溥仪方已破弃,就不可强行他方遵守。胡适却认为张勋复辟时溥仪只是被胁迫的“棋子”,不存在违约的动机与行为,况且溥仪早有“取消帝号,不受优待费”之心,并已让相关人员清理财产,同时他身边的庄士敦等人也“没有什么复辟谬论”,且主张取消优待条件。[12]按胡适思路,溥仪已有取消帝号之心,如果民国政府依据相应的制度程序与之协商,肯定能让其自愿退出宫禁。这是从法律角度消除“民国”中的“清帝”,其结果比依靠暴力更科学。

胡适的着眼点是“法的程序”,并设定了溥仪有“自愿出宫”的前提,可见“溥仪有无复辟之心”成为“驱逐溥仪事件”中的焦点。由吴承仕、沈兼士、钱玄同、马裕藻等章门弟子加入的清室善后委员会,回应了此棘手问题。吴承仕1925年7月31日在清点故宫物品时发现康有为、升允、金梁、江亢虎等人的复辟函件。为此,吴承仕在同年8月1日致信章门弟子沈兼士等人道:

昨检阅养心殿,发见康有为、升允、金梁、江亢虎等阴谋复辟函件数事。其事皆在癸、甲之际。可知溥仪自复辟失败以后,了无悔祸之意。此次驱逐出宫,待遇已为宽大,而论者颇多误会,如胡适之辈,且表同情于废帝,尤足淆乱观听。[13]

在同年8月4日,章门弟子吴承仕、沈兼士、马裕藻等人参加的清室善后委员会,支持公布新发现的秘密文件。不久,清室善后委员会致函京师地方检察厅,要求起诉溥仪。章太炎肯定其弟子对溥仪复辟阴谋的揭示,1925年8月9日致信吴承仕道:

得书,道检查清宫事,发奸擿伏,为功不细。金梁之奏,康有为之书,已载朝纸矣。此事虽起于溥仪出宫之前,然今溥仪反得自由,阴谋恐未有艾。如以法论,金、康二子皆应由检查厅密行逮捕,致之囹圄,依律惩治,处以极刑,然后谋逆者有所忌惮。[14]

康有为等人的奏折证明,在张勋复辟时溥仪并非无辜者,存有违约责任,并且失败后,溥仪毫无悔过之意,仍妄图复辟。钱玄同指出溥仪1917年“已经造过一次反了”,而之后“他又唆使他的底下人图谋不轨,事虽未成,而种种谋逆之文件今已搜获。伪奏昭昭,魑魅魍魉原形尽露”。[15]此种论述凸显了《修正清室优待条件》的正义性,使得“驱逐溥仪”具有法理上的说服力。

确认溥仪有违约责任后,章门弟子对《优待条件》的性质进行了定性。此条约到底是“清廷”与“民国”签订的国际合约呢,还是“民国”给予“清廷”的单方面恩惠?如果是国际合约,溥仪一旦违约,就需“清廷”与“民国”再次进行协商修订条约。可如果是“民国”给予溥仪的单方面恩赐,溥仪只要违约,“民国”有权力单方面地收回此恩惠。章门弟子马叙伦认为:

优待条件,从名词上观察,已可确定为辛亥革命之际,民国以清帝能及时让出政权,许予一份优越之礼品。此礼品有无停予时期前提,当然以清室之行为有无违背许予礼品之意思为断。民六复辟,事实具在,明明违背民国许予礼品之意思。[16]

在马叙伦看来,《优待条件》并非国际条约。它是“民国”在新旧交替之际,作为政治善后的权宜方法,给予溥仪等人的“特典”,属于片面的恩惠;并且《优待条件》中的主体为“民国”,拥有修改、取消之权利,而“清室”作为“义务方”,一旦违背“义务”,那么这份“礼品”就会被取消。马叙伦的“特典”说,是辛亥革命者较一致的认知。孙中山在1913年指出“优待皇室之条件”是“不外革命时能行人道之主义”,况且“皇室之经费”并非“永世要民国之供应”。[17]“人道主义”是强者对弱者的赠与。这表明《优待条件》只是“民国”之于“前清”的人道式同情(特典)而已,隐含着等级高下的秩序。

对《优待条件》“特典”说的认定,使“民国”拥有了修改此条件的主动性。加上溥仪的违约复辟,也让“民国”具有修正《优待条件》的合法性。可是具有主动性与合法性的“民国”,却没有按照具体的制度程序,仓促且暴力地驱逐溥仪出宫。故而胡适指出,对待溥仪的问题应“从容提议,多保存一点‘绅士的行为’”。[18]周作人1925年所发表的《忠厚的胡博士》对此回应道:“以忠厚待人可,以忠厚待害人之物则不可:古人有言,养虎自贻患,愿胡君留意。……宽容宽容,几多罪恶假汝之名以行!提倡宽容之“流弊”亦大矣哉!可不戒欤?”[19]

周作人点出了“宽容”的限度,一味“宽容”只会纵容“罪恶”。当民国根基尚未稳定之际,“宽容”会成为脱罪的借口,而对溥仪复辟的“宽容”,只是养虎为患而已,故而处理清室问题“以直报怨最为不错”[20]。章太炎就提醒对溥仪的宽容会使“虎兕出柙”[21]。鲁迅也认为“不打‘落水狗’是误人子弟的”[22],并解释了要警惕所谓“宽容”的原因在于:“这虽然不是我的血所写,却是见了我的同辈和比我年幼的青年们的血而写的。”[23]

鲁迅写出了与章太炎等人共通的辛亥体验。章太炎作为辛亥革命的领导者之一,在清末为革命而奔走,有着摩顶放踵的牺牲精神。其弟子周作人、钱玄同、鲁迅等人多具有辛亥革命经历,深受其师革命精神之影响。可在革命成功后,他们绝望地看到由革命者用生命换来的“民国”,一步步地走向他们革命理想的反面,更见了许多师辈、同辈、青年们的“血”。这些“血”的“踏灭”,多与革命党的“宽容”有关。民国元年的革命党讲“文明”“绅士”,未打“落水狗”,“听凭它们爬上来罢。于是它们爬上来了,伏到民国二年下半年,二次革命的时候,就突出来帮着袁世凯咬死了许多革命人,中国又一天一天沉入黑暗里,一直到现在”,所以革命时的“宽容”只是“鬼蜮的慈悲”,会耗费“更多更多的气力和生命”。[24]这些切实的革命挫折体验,强化了章太炎及其弟子对“宽容”的厌恶。正如周作人所讲,“没有受过民族革命思想的浸润并经过光复和复辟时恐怖之压迫者,对于我们这种心情大抵不能领解,或者还要以为太旧太非绅士态度”[25]。

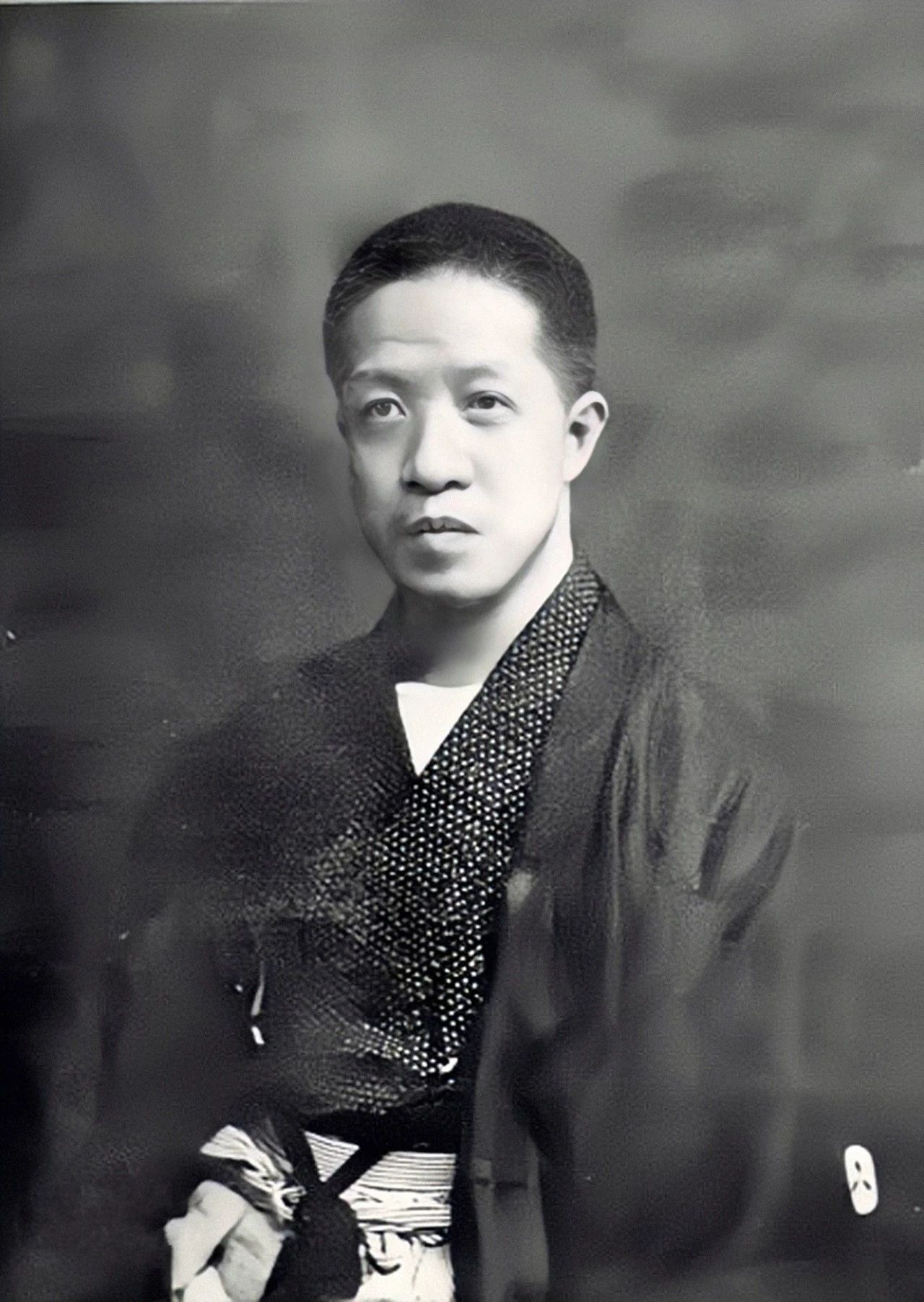

章太炎照片

这些辛亥革命的挫折体验,促使章太炎及其弟子在思考溥仪被逐问题时,明显区别于胡适。胡适在辛亥革命时,正在美国留学。查阅其留美日记,他对辛亥革命的记录甚少。他对辛亥革命的理解不具有本体性、原发性,更多是以一般法理逻辑去认识辛亥革命在中国历史变革中的重要意义。并且,他在美国留学亲历的现实,对程序正义的体验远远超越对辛亥革命的斗争体验。因此在处理溥仪事件时没有沉痛的革命情感偏向,而是想通过此事件来引起“民国”对程序正义的重视。在胡适看来,“文明不是笼统造成的,是一点一滴的造成的”[26],要通过一套合理的程序来对执法者进行限定,养成一种制度性的习惯,以实现真正的公平,所以强调对溥仪问题的处理要遵守程序正义。

胡适期盼一点一滴的改革。可“恶势力”如果无法容纳这一点一滴的改革,又应如何处理?“溥仪”是复辟的精神凭依。野心家“利用溥仪的帝号以济其私”,而中国民众“守旧性特别大”,其复辟思想很难绝迹,如果保存帝号会助长此思想。[27]同时溥仪年已渐长,“常常勾连一些人,作复辟的运命”,并典卖宫内文物,以做复辟之资。[28]所以“民国”保存着一个复过辟且有皇帝尊号的“逊帝”是极为危险的事。此种“危险”不是一步步地改良而能消除的。如果不将此“危险”摊在“阳光”下,它就会滋生繁衍,继而毁掉“民国”。故而按照周作人的说法,驱逐溥仪出宫虽非绅士的行为,也不是历史上的荣誉,但“决不是污点”。[29]

二 离“家”出走的溥仪想象与“驱逐溥仪出宫”的正义性

对“合法性”建构的同时,章门弟子又以“青年溥仪”的形象为支点,赋予溥仪出宫事件在人道上的正义性。辛亥革命后,对溥仪的处理依据是《优待条件》。对此生成过程,可通过孙中山1912年的两次通电窥出:1月18日致伍廷芳电,“名号定为宣统皇帝,删去‘世世相承’四字”[30];1月19日复伍廷芳电,“‘相传不废’当改为‘终身不废’”。以上通电由“世世相承”到“相传不废”再到“终身不废”[31],可知孙中山期盼以溥仪肉体生命的自然终结,使帝制永泯灭于中国之内。章太炎及其弟子不认同对溥仪帝号的保留,讽刺这是“纪元有两号,奉事有两主”的“国家失统”[32],为“咱们‘人’世界无上的大耻辱”[33]。所以章门弟子放弃了孙中山的策略,塑造自愿放弃帝号的溥仪形象,希望从“人权”角度弭灭“皇权”。钱玄同讲:

这几年来,我常常对人家说,我很希望这位十九岁的青年肯力图向上,不甘永沦帝籍,自动的废除帝号,刻这样一个名片:“爱新觉罗溥仪京兆”,以表示超出帝籍,上厕于民国国民之列。[34]

“自己觉悟不该做皇帝”的溥仪,他的叛逆,他的离“家”出走,可釜底抽薪地宣告皇权的消亡。不只钱玄同,周作人也用翻译小说《皇帝之公园》展示了溥仪式的末代皇帝形象:这位“王”住在“大众公议”给他建造在公园的房屋中,其衣食“统由人民公捐”。在公园里,这个“王”犹如特殊时代的“展览品”,过得寂寞。最后他被一位小女孩的温情感动,放下执念,走出公园,告别了“王”的生活。[35]周作人借“走出公园”的“王”,劝告溥仪走出紫禁城。时人评价,此文应寄到清宫里“给满洲皇族读读”[36]。

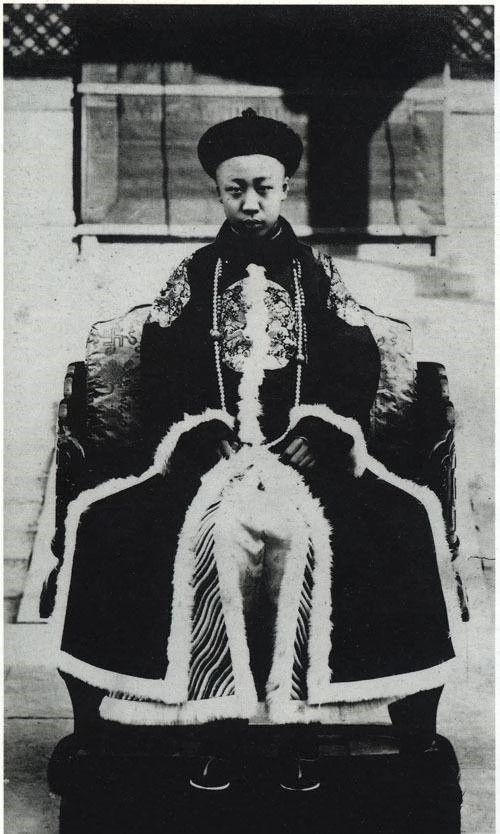

拥有皇帝尊号的少年溥仪

可钱玄同等人期盼的自愿出走的君主形象,缺乏真实的素材与证据,只是一厢情愿的革命幻想而已。溥仪到底愿不愿离“家”出走?这本身就是一个疑问。直到胡适受邀于1922年5月30日与溥仪见面后,溥仪的“出走”成为可能。胡适在日记中记下他对溥仪的印象:“他问起白情、平伯;还问及《诗》杂志。他曾作旧诗,近来也试作新诗。他说他也赞成白话。他谈及他出洋留学的事,他说,‘我们做错了许多事,到这个地位,还要糜费民国许多钱,我心里很不安。我本想谋独立生活,故曾要办皇室财产清理处。但许多老辈的人反对,因为我一独立,他们就没有依靠了’。”[37]

胡适的记录,呈现了一个渴望自由、独立的青年形象,强化了溥仪的无辜、无奈、挣扎。在胡适看来,溥仪本是一名有希望的青年,却被“帝王”身份所累,遭受“宫城”的束缚、压抑,并且他早已觉醒,愿意走出“宫城”。虽然“宫城”及其周边的旧势力死死抓住溥仪,让其一同陪葬,使得“这一位十七岁的少年,处的境地是很寂寞的,很可怜的”[38],可“百尺的宫墙,千年的礼教,锁不住一个少年的心”[39]。“百尺的宫墙”“千年的礼教”“锁不住”“少年的心”等用语刻画,让一个叛逆者的形象油然而生。

胡适与溥仪的见面,使得钱玄同等人期盼的离“家”出走的君王形象有了实际支撑。但溥仪所宣扬的独立,无法判断其历史真实性。他与胡适只是初见,二人只交谈了二十分钟。他可能是出于礼貌,碍于胡适作为新文化领袖的身份,说了一些迎合的客气话。二十分钟的见面无法彻底了解一个人。胡适却因这二十分钟的初次见面,塑造了一位符合现代民主期待的溥仪形象。在1924年驱逐溥仪出宫时,胡适借助他建构的溥仪形象,表明溥仪早已厌倦“宫城”生活。在他看来,如果“民国”能让溥仪慢慢地处理清室财产与旗人生计等问题,等到时机成熟,溥仪会主动放弃帝号,可如今猝然以强力迫令其离开“宫城”的行为,违背了“民国”的法治精神。

1922年《星期》第23期刊发胡适自述的《宣统与胡适》一文

在1924年驱逐溥仪事件中,钱玄同、周作人等也利用了自愿离“家”出走的君主形象,却得出了与胡适相反的结论。在他们看来,深宫的生活犹如囚犯的生活,驱逐溥仪出宫,实际是在拯救他;况且溥仪早有独立之心,那么对他的驱逐就是实现了他的愿望。钱玄同认为溥仪虽处于“很不幸的环境里”,但“居然爱看《新青年》、《晨报副镌》、康白情的《草儿》和俞平伯的《冬夜》之类”,是一位“有希望的青年”。[40]周作人也强调就溥仪个人而言,“把一个青年老是监禁在城堡里,又觉得心里很是不安”[41],因为“被优待即是失了自由了。你被圈禁在宫城里,连在马路上骑自行车的自由都没有,我们虽然不是直接负责,听了总很抱歉,现在你能够脱离这种羁绊生活,回到自由的天地里去,我们实在替你喜欢”[42]。

钱玄同等人的处理,将驱逐溥仪事件变成一个人道主义的解放话题。自由为人最基本与最重要的权利,是人一切权利的本源。自由的真义就是人权的实现,而这种权利本应是与生俱来。溥仪蛰伏深宫,势等囚禁,是自由的丧失,“驱逐溥仪出宫”的正义性由此产生。这从“人”的角度,控诉皇权的不合理,展示《优待条件》只会让溥仪沦为傀儡,抑制了一位青年的生命力。正如钱玄同所讲,“人,总应该堂堂地做一个人,保持他的人格,享有他的人权,这才是幸福”[43],其他青年可以自由住居、自由行动、自由进入学校、自由恋爱、自由选择自己的人生,可溥仪却没有。所以对溥仪的驱逐,是对他的解救,使其从傀儡变成了自由的人。

但具有辛亥革命体验的钱玄同等章门弟子,不可能如胡适一样相信末代君主的觉悟。他们不断强化自愿离家出走的溥仪形象,只是“以子之矛,攻子之盾”的革命策略而已,以实现“覆溥仪以弭皇权”之目的。钱玄同等人对溥仪的策略性处理,是借用、反用了胡适关于溥仪的塑造。当时的官方也对此进行了利用。1924年11月8日国务院针对各方意见发表通电,凸显溥仪“愿为民国一公民,不愿为禁宫一废帝”[44]的愿望。不仅官方,查看1922—1925年的报刊发现,自愿出走的“溥仪”几乎成了溥仪的“本质”,而溥仪在宫禁中的可怜、可悲也被反复宣扬。

可胡适迷信于自己所建构的溥仪形象,坚信溥仪有自愿出宫之心,故而他在法理程序上谴责驱逐溥仪出宫时的暴力。胡适对溥仪的想象有很强的主观性。他在理论上抽取了“溥仪”的社会阶级内容,抽象地将他视为被囚禁的傀儡,忽略溥仪作为皇权继承者的权力欲望与家族荣耀。而溥仪自愿成为平民的意愿,只是胡适的单方面空想,带有文学上的修辞性。鲁迅指出“中国向来的老例,做皇帝做牢靠和做倒霉的时候,总要和文人学士扳一下子相好”,“做牢靠的时候是‘偃武修文’,粉饰粉饰”,而“做倒霉的时候”只是“病笃乱投医”,所以“当‘宣统皇帝’逊位逊到坐得无聊的时候,我们的胡适之博士曾经尽过这样的任务”。[45]换言之,溥仪作为末世君主,他所表达的平民意愿,只是自我修饰、自我保护的手段,属于“病笃乱投医”的无奈而已。

钱玄同等章门弟子借用“自愿出宫”的青年溥仪形象,只为展示驱逐事件在人权上的合理性。他们实则认为不可将出宫后的溥仪当作真正的平民。按章太炎的说法,出宫后的溥仪犹如“虎兕出柙”,应对他加以防范。[46]1924年溥仪出宫后,一些帝国主义报刊不断宣扬溥仪在人权上的自由,指出溥仪有自由出入的权利,不可对其进行监禁。当时民国政府也“大打外国官话”,以为“溥仪系一平民,有居住自由之权”。[47]周作人却认为“这是很高明的理论,但事实上究竟他是否是一个普通平民?陈宝琛、郑孝胥以及罗振玉辈不是还在对他碰头叫皇帝么?倘若民主国的平民都可以称皇上,那么穿了戏袍在城隍庙即位自称孤家的愚民算不算犯法?十足的大平民也会因事而失了资格,何况复过辟的所谓小皇”[48]。由此可知,章门弟子所塑造的自愿出走的青年溥仪形象并非真实的溥仪,故不可对其迷信。

三 殖民语境中“容忍异己”思想的危害

在驱逐溥仪出宫事件后,胡适因对溥仪的辩护而遭遇很多谩骂。据其日记记载,当时一些青年或讽刺他是“教溥仪皇帝的太傅”;或嘲笑他是“参见溥仪叩头称帝,感怀圣德”的国故大家。[49]其北大同事李书华等人也批评胡适“是根本错误了”[50]。胡适对此回应道:“人各有所见,不能强同。……我并不主张王室的存在,也并不赞成复辟的活动,我只要求一点自由说话的权利。我说我良心上的话,我也不反对别人驳我。但十几日来,只见谩骂之声,诬蔑之话,只见一片不容忍的狭陋空气而已。”[51]在胡适看来,“异己”并非“反动”,现代民主社会应承认他人之自由,以杜绝“非朋友即仇敌”的思维。与胡适相比,章太炎及其弟子对“容忍异己”的思考更为深刻,他们追求“以不齐为齐”[52],强调对异己的包容,但他们又认为不顾历史语境的“容忍异己”会“反给恶势力占便宜”[53]。

在章门弟子看来,对溥仪事件的思考不能脱离当时的殖民语境。在1924年溥仪被驱逐出宫后,《顺天时报》《正报》等帝国主义报刊不断地宣扬民国对信约的违背。具体来看,《顺天时报》在1924年11月6日以来刊发《耐人寻味之逼宫事件》《对于宣统被逼之评论》《修改清室优待条件之影响》等文宣扬“民之优待条件,乃通过参议院之法律案,万不能轻易改变”[54],认为“若政府与清室双方,共派代表,和衷商议修改民元之优待条件,亦有充分之可能性。不意政府,事前不预告,突然遣派军队,复藏匿机关枪,用武力强迫,不予以充分考量商议之余地,立时逼其修改,其手段之野蛮,不亦于民主共和之法治精神有背离乎”[55],并反复强调:

命令不能变更法律,乃法律上之通则。优待条件,附在宪法上,即宪法不变更时,优待条件永无变更之可能,亦即任何命令之能力所不能变更,故以命令修改优待条件,无异以命令变更宪法,如是凡一切法律,均可以命令变更。[56]

《顺天时报》上的文章大肆渲染民国政府“不顾信义蔑视法律”,认为《优待条件》“非经法律,不得变更之”,可如今竟以命令变革法律,此种不经法律手续的威逼行为如“盗贼入室劫财”,玷污了“中华民国以法治号于天下”的原则。[57]不仅《顺天时报》,其他帝国主义报刊也指出“新政府敢行废号迁宫,是即指示民国末路愈甚之现象也,即至于不得不以武力威吓废号迁宫,更是对中外之大信丧失之左券也”[58]。

《顺天时报》1924年11月6日对“溥仪出宫事件”的讨论

以上言论“无一不用了帝国的眼光,故意地来教化我们”[59]。这些文章对民国政府“越权违宪”行为的谴责,看似为溥仪“主持公道”,实则征用“法律”“人权”等现代民主符号,干涉中国的内政,鼓煽复辟思想,从而以溥仪的名义来挑拨是非,制造中国的内乱。这是用现代文明认同感来消解民族国家概念的伎俩,属于文化侵略中最隐蔽最阴险的方法。此方法极易欺饰世人耳目,具有捣乱蛊惑的危险性,能从文化上腐蚀普通人的精神意识,达到“阴行奴化之实”[60]的目的。更严重的是,中国普通老百姓“认贼作父地争先购读”[61]《顺天时报》等帝国主义报刊,认为《顺天时报》等“仗义执言”,是“我们仗义、打不平的好朋友”[62]。

《顺天时报》1924年11月7日对“溥仪出宫事件”的讨论

章门弟子无法容忍“帝国的眼光”,认为溥仪出宫事件与日本等国没有什么关系,“即使是外国人,也不应该来公然主张复辟,公然宣言‘废号迁宫’是民国灭亡的预兆”[63],如果对这些谬论“不略示极反对之意”,“未免有点‘昏愚’了”[64]。在周作人看来,《顺天时报》等报刊上的“荒谬的议论”只是对中国内政“幸灾乐祸”而已,“他们所幸所乐的事大约在中国是灾是祸”,不可“上他们的当”。[65]鲁迅也十分警惕帝国主义报刊,认为“日本人学了中国人口气”的《顺天时报》对于中国的诸事“故意淆乱黑白”,其“居心可谓卑劣”。[66]所以对于那些帝国主义报刊上谬论的容忍只会助长帝国主义的迫压。为此,周作人1924年11月9日致信胡适,提醒他要注意溥仪事件中的“帝国的眼光”:

我怕你不免有点为外国人的谬论所惑。在中国的外国人大抵多是谬人,不大能了解中国(当然是新的中国),至于报馆中人尤甚。例如《顺天时报》曾说优待条件由朱尔典居中斡旋而议定的,这回政变恐列国不能赞同云云,好像言之成理,其实乃是无理取闹的话。倘若那条件真是由朱尔典与列强担保,那么复辟的时候他们为什么不出来说话,难道条件中有许可复辟的明文么?那时说这是中国内政,不能干涉,现在怎么可以来说废话?总之,这些帝国主义(这里模仿一句时髦的口吻)的外国人都不是民国之友,是复辟的赞成人,中国人若听了他们的话,便上了他们的老当。[67]

由上可知,溥仪出宫事件不能局限在法律问题与人权问题之中,应涉及反文化殖民问题。《顺天时报》等帝国主义报刊以“法律”“人权”为借口,指责民国政府不合法,宣扬复辟思想。虽然胡适是站在现代民主的角度质疑溥仪出宫事件的暴力、不合法,但胡适这抽去了殖民语境的现代民主概念,极易成为抽象的“口号”,会被帝国主义利用。由此可理解钱玄同等章门弟子为何不能容忍胡适的观点。在胡适看来,他对溥仪的辩护,只是说了几句不时髦的话,是他作为独立知识分子对社会现实作出的判断,是个体言论自由之体现。可在章门弟子的眼里,“胡适”这一姓名所代表的象征性意义是巨大的,他那不合时宜的“观点”,反会配合《顺天时报》等报刊中的“帝国的眼光”。

章门弟子强调溥仪事件背后的帝国主义眼光,而胡适则关注它引发的“不容异己”现象。二者的不同,在于他们在回答“辛亥革命之后,民国是否还需要民族革命”问题的差异。在胡适看来,辛亥革命推翻了满清的统治,已完成清末的民族主义革命,故而当下应进行民主主义建设,提倡“容忍异己”的民主自由之精神。胡适认为,辛亥革命后,世界列强对中国的态度已经明显改变了,在清末列强还想征服统治中国,可因日本在远东的扩张与中国的民族觉醒让“远东局面再变”,使得“现在中国已没有很大的国际侵略的危险”;并且外国投资者非常希望中国和平与统一,那么中国人不仅不必担心国际帝国主义,而且是应同心协力地将中国弄上“政治的轨道上去”。只要民主主义革命成功,政治进入轨道,“国际帝国主义的侵略已有一大部分可以自然消除了”。[68]

胡适企图用“民主制度”来解决“民族问题”,认为中国只要成为文明包容的现代国家,便会自然成为独立的国家。但胡适“忽略了一个非常重要的基本因素,即外国在华势力已成中国权势结构的一部分。即使是纯粹内部的‘把自己的国家弄上政治的轨道’的努力,只要含有对既存权势结构挑战之意,就不可避免地要涉及帝国主义列强的利益”,所以“入侵的帝国主义既是中国秩序紊乱的造因之一,又是中国既存权势的一部分”,“这样一种内外因素的特殊结合”使中国问题的解决不可能只依赖于“民主制度”的完成。[69]章门弟子则对此有着清晰的认识,认为在帝国主义势力已全面侵入中国权势结构的殖民语境中,“民主制度”无法彻底解决“民族问题”,“民族主义”更不能让位于“民主主义”,反而要继续推行辛亥的民族革命。辛亥的民族革命分成两步:一是对内推翻满族的统治,改变满、汉不平等的民族压迫状况;二是对外反抗帝国主义的侵略,获得民族独立。

钱玄同认为帝国主义者对中国的侵略“真可谓无所不用其极了”[70],在溥仪出宫后外国侵略者与本国遗老联合起来,“唆使溥仪不许他高升为平民,非保持伪帝的丑态不可”,又“包围段祺瑞,叫他恢复已废之优待条件”,所以当下仍需进行反殖民的民族主义革命。[71]周作人哀叹,辛亥的民族革命“实在没有完成”[72],中国的腐败扰乱正是帝国主义的好机会,所以清室迁宫后“遗老遗小以及日英帝国的浪人兴风作浪,诡计阴谋至今未已”,使民国根基更为衰微,故“现在须得实事求是,从民族主义做起才好”。[73]鲁迅也悲叹,辛亥革命虽宣扬“手执钢刀九十九,杀尽胡儿方罢手”的民族主义,可“当时的‘胡儿’,不但并未‘杀尽’,而且还受了优待,以至于现在还有‘伪’溥仪出风头的日子”。[74]

章门弟子反殖民主义的民族革命立场,带有老师章太炎的影响。清末以来,章太炎就发现文化侵略的危险在于能以文明认同感消解民族国家认同感,故而他批判帝国主义利用“文明”“公理”“进化”等现代口号来侵略他国的行为是“饰此良誉”的“为枭为鸱”。[75]章太炎对文化帝国主义的批判,是其战斗性的重要体现。钱玄同等人延续其师对文化帝国主义的警惕,这使他们对溥仪出宫事件的处理明显异于胡适,并高于同时代的人。1924年以来关于“驱逐溥仪出宫”的诸多讨论几乎封闭在法理手续、人权自由、手段暴力等话语框架之中。胡适对溥仪的辩护也遭到李书华、李宗侗、周鲠生、王世杰、宁协万等人的批判,可李书华等人对胡适的反驳也是固守在“法律”“人权”的逻辑之中。只有章门弟子发现,这些“人权”“法律”等话语背后有文化帝国主义的风险性。后来胡适也感受到溥仪事件背后的“帝国的眼光”,1931年9月在景山俯视故宫时,他沉重地感慨:“东北情况严重,如果当年冯玉祥不把溥仪驱逐出宫,今天北平不知怎样了,那时我反对把溥仪驱逐出去,我错了!”[76]

驱逐溥仪出宫事件的历史语境极为特殊。当时帝国主义势力已全面入侵中国权势结构,而《顺天时报》等帝国主义报刊又利用“法律”“人权”等现代民主符号深入侵略中国人的精神结构。这注定了驱逐溥仪出宫事件所牵涉的“反文化殖民问题”,比“法律问题”“人权问题”更为重要。换言之,缺乏民族独立的“法律”“人权”只是好听的“名号”。同时由溥仪出宫事件可知章门弟子这一师门群体的独特性。章门弟子深受其师章太炎的影响,带着辛亥革命体验来进行现代思想革命:一方面对内反奴性,倡导启蒙主义;另一方面对外反殖民,尤其对文化帝国主义保持高度的戒备。在新文化运动时,章门弟子与胡适等人合作,用现代民主思想进行启蒙,强调人的个性与自由。可在反文化殖民的视域下,章门弟子立足于中国本土经验思考现代民主问题,与胡适照搬西方现代民主的“治世”法来医治“乱世”的中国[77],形成鲜明对照。

王小惠

西南大学文学院

400715

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2025年第1期)

注 释

[1]王晴飞《溥仪出宫与北京知识界》(《社会科学》2015年第4期)、杨天宏《“清室优待条件”的法律性质与违约责任》(《近代史研究》2015年第1期)等文讨论了“驱逐溥仪出宫”中的违约责任。

[2]喻大华《〈清室优待条件〉新论》(《近代史研究》1994年第1期)认为对溥仪问题应在法治范围内妥善解决。

[3]林建刚《我的朋友胡适之》(江苏凤凰文艺出版社2019年版)站在胡适的立场,认为对溥仪的驱逐违背契约精神与法治理念。

[4]本文所涉及的钱玄同、周作人等人皆进入章太炎亲订的《弟子录》。章太炎编订《弟子录》时,凭记忆所及,漏掉了一些弟子。鲁迅未入《弟子录》,可他尊章太炎为“吾师”“章师”,钱玄同等人也视鲁迅为“同门”。故本文将鲁迅纳入章门弟子。

[5]马勇编:《章太炎书信集》,河北人民出版社2003年版,第843页。

[6]钱玄同:《十一月五日是咱们第二个光荣的节日》,《钱玄同文集》第2卷,中国人民大学出版社1999年版,第221页。

[7]胡适:《1924年11月5日致王正廷》,《胡适全集》第23卷,安徽教育出版社2003年版,第387页。

[8]马勇编:《章太炎书信集》,第843页。

[9]钱玄同:《告遗老》,《钱玄同文集》第2卷,第103页。

[10]马叙伦:《清室优待条件之我见》,《晨报六周年增刊》1924年第12期。

[11]周作人:《清朝的玉玺》,《周作人散文全集》第3卷,广西师范大学出版社2021年版,第518页。

[12]胡适:《1924年11月12日致周作人》,《胡适全集》第23卷,第388~389页。

[13]吴承仕:《1925年8月1日致沈兼仕、陈垣》,《陈垣来往书信集》,生活·读书·新知三联书店2010年版,第186页。

[14]马勇编:《章太炎书信集》,第349~350页。

[15]钱玄同:《十一月五日是咱们第二个光荣的节日》,《钱玄同文集》第2卷,第220页。

[16]马叙伦:《清室优待条件之我见》,《晨报六周年增刊》1924年第12期。

[17]孙中山:《在横滨国民党支部欢迎会的演说》,《孙中山全集》第3卷,中华书局1981年版,第40页。

[18]胡适:《1924年11月12日致周作人》,《胡适全集》第23卷,第389页。

[19]周作人:《忠厚的胡博士》,《周作人散文全集》第4卷,广西师范大学出版社2021年版,第264页。

[20]周作人:《与胡适书二通》,《周作人散文全集》第3卷,第510页。

[21]马勇编:《章太炎书信集》,第350页。

[22][24]鲁迅:《论“费厄泼赖”应该缓行》,《鲁迅全集》第1卷,人民文学出版社2005年版,第288、289页。

[23]鲁迅:《写在〈坟〉后面》,《鲁迅全集》第1卷,第299页。

[25]周作人:《元旦试笔》,《周作人散文全集》第4卷,第10页。

[26]胡适:《新思潮的意义》,《胡适全集》第1卷,安徽教育出版社2003年版,第699页。

[27]幼石:《我以为这才是对溥仪的彻底办法》,《共进》1924年第72期。

[28]李玄伯:《驱逐溥仪的理由的证明》,《京报副刊》1925年第319期。

[29]周作人:《与胡适书二通》,《周作人散文全集》第3卷,第510页。

[30]孙中山:《致伍廷芳电二件》,《孙中山全集》第2卷,中华书局1981年版,第27页。

[31]孙中山:《复伍廷芳电》,《孙中山全集》第2卷,第28页。

[32]马勇编:《章太炎书信集》,第350页。

[33]钱玄同:《十一月五日是咱们第二个光荣的节日》,《钱玄同文集》第2卷,第221页。

[34]钱玄同:《恭贺爱新觉罗溥仪君迁升之喜并祝进步》,《钱玄同文集》第2卷,第92页。

[35]Aleksandr Jvanoviteh Kuprin:《皇帝之公园》,周作人译,《新青年》1918年第4卷第4期。

[36]朱经农:《新文学问题之讨论》,孙郁主编:《新文化运动史料丛编·文学改良卷》,人民文学出版社2019年版,第204页。

[37]胡适:《1922年5月30日日记》,《胡适全集》第29卷,第636页。

[38]胡适:《宣统与胡适》,《胡适全集》第21卷,第273页。

[39]胡适:《1922年6月6日日记》,《胡适全集》第29卷,第645页。

[40]钱玄同:《恭贺爱新觉罗溥仪君迁升之喜并祝进步》,《钱玄同文集》第2卷,第94页。

[41][42]周作人:《致溥仪君书》,《周作人散文全集》第3卷,第538、539页。

[43]钱玄同:《恭贺爱新觉罗溥仪君迁升之喜并祝进步》,《钱玄同文集》第2卷,第90页。

[44]记者:《修改优待清室条件之经过》,《国闻周报》1924年第1卷第16期。

[45]鲁迅:《知难行难》,《鲁迅全集》第4卷,人民文学出版社2005年版,第347页。

[46]马勇编:《章太炎书信集》,第850页。

[47][48]周作人:《一个求仙者的笔记抄》,《周作人散文全集》第4卷,第89、89页。

[49]胡适:《1925年2月1日日记》,《胡适全集》第30卷,第200~203页。

[50]李书华、李宗恫:《李书华、李宗恫致胡适》,中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室编:《胡适来往书信选》,中华书局1979年版,第276页。

[51]胡适:《致李书华、李宗侗》,《胡适全集》第23卷,第390~391页。

[52]章太炎:《齐物论释》,《章太炎全集》第5卷,上海人民出版社1985年版,第449页。

[53]鲁迅:《论“费厄泼赖”应该缓行》,《鲁迅全集》第1卷,第292~293页。

[54]《某氏对于清室事件之谈话》,《顺天时报》1924年11月11日。

[55]《对于宣统被逼之评论》,《顺天时报》1924年11月7日。

[56]《对于修改清室优待条件以后办法论》,《顺天时报》1924年11月29日。

[57]《蒙人对清室问题之疑虑不顾信义蔑视法律》,《顺天时报》1924年12月3日。

[58]日本的东洋文化协会机关报《东洋文化》第11号转载上海春申发行的日文报《上海》所登的《清室之废号迁宫》一文。转引自周作人:《介绍日本人的怪论》,《周作人散文全集》第4卷,第6~7页。

[59]周作人:《日本浪人与〈顺天时报〉》,《周作人散文全集》第4卷,第327页。

[60]周作人:《日本人的好意》,《周作人散文全集》第5卷,第221页。

[61]周作人:《再是〈顺天时报〉》,《周作人散文全集》第5卷,第289页。

[62]《〈顺天时报〉为民仗义执言,强人勿阅是何理由》,季啸风、沈友益编:《中华民国史史料外编——前日本末次研究所情报资料》第87册,广西师范大学出版社1997年版,第330页。

[63]周作人:《日本人的怪论书后》,《周作人散文全集》第4卷,第13页。

[64]周作人:《日本浪人与〈顺天时报〉》,《周作人散文全集》第4卷,第327~328页。

[65]周作人:《李佳白之不解》,《周作人散文全集》第3卷,第543页。

[66]鲁迅:《公理的“把戏”》,《鲁迅全集》第3卷,第177页。

[67]周作人:《与胡适书二通》,《周作人散文全集》第3卷,第509~510页。

[68]胡适:《国际的中国》,《胡适全集》第2卷,第491~494页。

[69]罗志田:《帝国主义在中国:文化视野下条约体系的演进》,《中国社会科学》2004年第5期。

[70]钱玄同:《关于反抗帝国主义》,《钱玄同文集》第2卷,第177页。

[71]钱玄同:《三十年我对于满清的态度的变迁》,《钱玄同文集》第2卷,第118~119页。

[72]周作人:《孙中山先生》,《周作人散文全集》第4卷,第103页。

[73]周作人:《元旦试笔》,《周作人散文全集》第4卷,第10页。

[74]鲁迅:《诗和预言》,《鲁迅全集》第5卷,第239页。

[75]章太炎:《国家论》,《章太炎全集·太炎文录初编》,上海人民出版社2014年版,第491页。

[76]罗尔纲:《师门五年记·胡适琐记》,生活·读书·新知三联书店2014年版,第159页。

[77]罗志田:《北伐前数年胡适与中共的关系》,《近代史研究》2003年第4期。

|