|

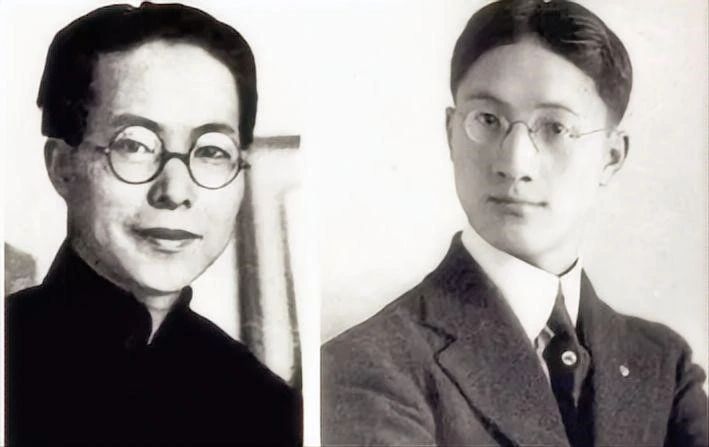

沈从文与徐志摩

内容提要

《水云》在沈从文二十世纪四十年代创作的整个文本序列中占据着非常重要的地位,其具体的展开过程颇为隐晦和周密。一方面,《水云》关涉着复杂的互文网络,其中尤为重要的是对徐志摩文本的频繁指涉。另一方面,除了直接借鉴徐志摩诗歌、散文、书信文本的主题、意象之外,沈从文还进一步对徐志摩习用的“偶然”概念做了大规模的改写和深化,并将私人性的“偶然”体验抽象化为玄虚的思辨概念。在将私我经验上升为抽象化的公共表达的过程中,沈从文四十年代绝大多数文本存在的种种无法消解的悖谬于此显现,而这也是四十年代沈从文在创作过程中曾真实遭遇的文学困境的深层原因。

关 键 词

沈从文 四十年代 《水云》 偶然性 创作困境

《水云》是二十世纪四十年代沈从文创作的较为重要的一篇自传,它处于沈从文自传系列中的过渡位置:一方面给其之前的《从文自传》中曾以“主题”形式出现的“感性话语”——《自传》以巨细靡遗的枚举法展示了沈从文收编、表征感性细节的能力——集中赋义,并在此过程中将“偶然”“美”“神性”等环绕沈从文整个四十年代创作的核心概念集中提出;另一方面以其分析性、内省的语调开启了其后“转折的年代”沈氏自传的“自剖”模式,也就是沈从文所说的“内部生命的活动形式”。[1]除此之外,《水云》中所写到的“我”与“偶然”之间的那些“越轨的情欲经验”,与沈从文四十年代的短篇代表作《看虹录》《摘星录(绿的梦)》等文本形成明显的互文关系,因而对《水云》所作的阐释本身也是重读《看虹录》等沈从文小说的关键环节。

回顾已有的关于《水云》的分析,大体都是循沈从文的自我阐释路径,将一个带有明显情欲色彩的文本去性化为“形而上”的抽象思索。这种亦步亦趋的认同式读法往往将沈从文的“创作意图”无限神秘化、抽象化,而忘记文本本身之为表意策略的生成过程。在很多研究者那里,《水云》都是解读四十年代沈从文文学创作的核心文本,对《水云》的论述本身也透露着研究者对沈从文四十年代文学创作性质的整体判定。循此论述理路,显然无法解释沈从文在四十年代或曾遭遇的真实的文学困境,而只能将其读作一个现代作家在彼时语境之下所能达至的思考极限。

本文则有别于此论述脉络,将阅读现象学层面的完满之作还原为一系列复杂的文本生产过程,对《水云》展开症候式阅读。首先,钩沉《水云》潜隐的互文网络,将其从沈从文个人的文本系列中提出并重新放置在其与同代作家共同厕身其中的、作为“装置”的“现代文学”之中。其次,还原为沈从文及其研究者所共享的核心概念“偶然”由具象的生命体验抽象化为本质概念的演化过程。在此基础之上,揭露在繁难的文本生产过程之中沈从文无法统合的诸多矛盾,并进一步分析沈从文在将私人的、内面化的体验形而上化并最终将其纳入民族国家的宏观框架之时的限度和困境。本文对《水云》的讨论以《沈从文全集》(以下简称《全集》)中收录的1947年沈从文的校订稿为主。

一 繁密的指涉与《水云》的互文网络

《水云》初刊于《文学创作》1943年1月第1卷第4期和1943年2月第1卷第5期(以下简称“原始文本”)。1947年,沈从文拟将其收入开明书店印行的单行本《王谢子弟》之中(以下简称“修订文本”)。在这个版本中,沈从文对原始文本进行了明显的修改。其中,最具有象征意义的修改在于作者对“美不能在风光中静止”一句的处理。在原始文本中“美不能在风光中静止”只是散落在大段文字中一句不甚明显的议论。由于《水云》中存在大量的“引用标记”,无法确证这些引号标记的内容究竟是明确的“征引”,还是作家将主观言说客观化的权宜之计。因此,出现在引号中的“美不能在风光中静止”并没有将文本指向外部。而在修订文本中,作者则直接点明该句出自一位诗人之口。这里所说的“诗人”是徐志摩,该句出处则为《云游》。[2]

《云游》一诗戏剧性地描述了你/云在空际不经意间拂过地表的涧水/他,倏忽将他惊醒,并使他产生了“要”的渴望的全过程。但是云过无影,他抱紧的只能是“绵密的忧愁”和枉然的“盼望”。诗中与“你”相对的并不是“我”,而是性别化的“他”;“你”因拥有“倩影”也带有明显的女性特质。由此,所谓“云游”并非单单是对一个自然事件的拟人化/戏剧化再现,更为重要的是其本身的性别化修辞所喻指的欲望的流动。[3]

《云游》并非徐志摩记叙云水之间情欲周流的唯一文本。1926年5月27日发表的《偶然》中,诗人同样描绘了云与水相“交会”的戏剧场景,诗名《偶然》更是直接将“云水情缘”的性质和盘托出,云水邂逅的戏剧本身变成了“偶然”这个概念的一则示例——而“偶然”恰恰是《水云》中与“我”具有情感关系的女性的代称;沈从文显然接受了徐志摩对于两性关系“偶然”性质的预设,只不过《水云》深化了《云游》的自然寓言并具体而微地将男女两性的情感纠纷进一步戏剧化。[4]

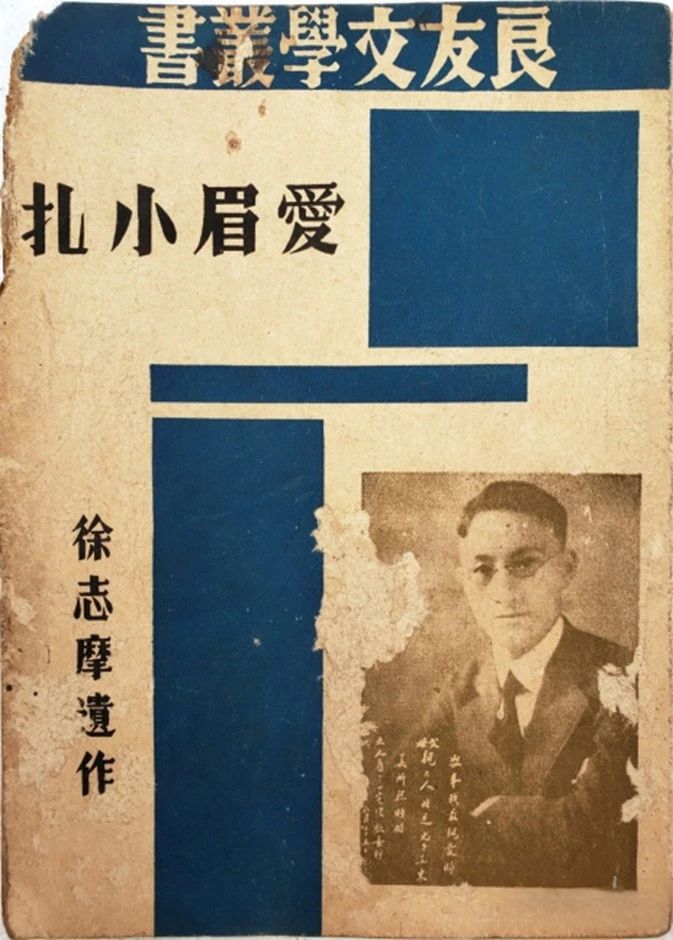

由此可见,《水云》并非一个封闭自指的文本,沈从文对徐志摩诗歌的直接引用指明了《水云》本身可能关涉的互文网络。1941年4月14日沈从文在《爱眉小札》书边上题下这样一段话:“只觉人生可悯。桌上有小小蓝花一撮,象征此生命在表面上的静,和内部的燃烧。一切都将成为过去,生命亦复相同。”[5]而在《水云》的结尾,同样出现了对灯沉思,看着油灯兀自燃烧的情景。“题词”所在的位置提示了《水云》结尾的“缘起”:《水云》和题词本身都应被读作对《爱眉小札》的阐释和基于《爱眉小札》所作的引申。

《爱眉小札》1939年普及本

在题词中,油灯的燃烧本身隐喻着《爱眉小札》中非死不止的极端情欲体验,而徐志摩的死亡也在事实上加剧了沈从文对“一切都将成为过去”的感受。与此相似,《水云》中油灯的明灭也直接被沈从文转喻为生命/热情/欲望的消长。《爱眉小札》将徐志摩的情欲体验乃至徐志摩之死的事实性悲剧凝固为永恒不变的“文本”,《水云》结尾蜡烛燃烧的“结果”也即被剔掉的“灯花”同样是“我”的情欲体验被转写为文本/作品之后的物质形态——它的最终形态就是《水云》。就此而言,《水云》本身是对《爱眉小札》的“创造性改写”。

《爱眉小札》式的“内部燃烧”启发了沈从文:它本身将一个无法言说的道德困境(徐志摩、陆小曼的“婚外恋”)合理化为一套掷地有声的浪漫主义美学方案;徐志摩的其余诗歌、散文文本则为《水云》储备了大量的隐喻原型和转义策略。除了上文分析到的以“云水”隐喻情欲周流之外,“虹”本身也带有明确的情欲指涉意味,其最明显的体现是沈从文的小说《看虹录》,而在《水云》中,“虹”作为关联云、水的自然隐喻也极为显豁。文中写道“偶然”之一走后,天空悬垂一道霓虹,而霓虹转瞬即逝,之后久久悬停在“我”的记忆中。[6]徐志摩在《她怕他说出口》中,同样借“雌雄的双虹”的出现和破碎来构设男女二人潜在的欲望对话。[7]

综上所述,《水云》中或隐或显的对徐志摩文本的频繁指涉实际上体现了四十年代初的沈从文对徐志摩以爱欲抒发为主题的文本的“集中重释”。就此而言,徐志摩之于沈从文的重要性就并不单单限于“交游考”的事实,而毋宁说,徐志摩文学的主题营构和隐喻策略在文本生成的层面直接影响了四十年代的沈从文。

四十年代的沈从文曾专门对徐志摩进行过一次整体性的“重读”。除了上述分析过的《云游》《爱眉小札》等文本之外,1940年,沈从文为“各体文习作”这门课程撰写了《从徐志摩作品学习“抒情”》一文。[8]该文从“抒情”的角度综述了徐志摩各体文的创作成果。这篇论文性质的文章连同三十年代分析徐志摩诗歌创作的文章《论徐志摩的诗》共同构成了沈从文对于徐志摩文学的接受和阐释。

整体来看,《论徐志摩的诗》在文本生产过程的层面将徐志摩的诗歌(包括其散文)分作两类。一类“恣纵”“热情”,只显示作者“青年的血,如何为百事所燃烧”;另一类则从炽烈的情绪“反回沉静”,并“在静止中凝眸”。尽管有着风格层面的分殊,徐志摩的诗文却都统一于沈从文所谓“被抑制的欲望”[9]及其升华这一共通的动力学原理。

与《水云》大体同期创作的《从徐志摩作品学习“抒情”》基本延续了《论徐志摩的诗》的论述脉络。只不过在这篇文章中,沈从文推进了对于徐志摩创作第二个、同时也是更被沈从文推崇的风格(“凝静”)的论述,从文本生产的层面具体分析了“凝静”的生成过程,对创作来说尤为重要的是创造“一个比较清虚寥廓,具有反照反省能够消化现象与意象的境”[10]。沈从文征引徐志摩的《我所知道的康桥》中的文字,来佐证“单独的境”之于文本风格生成的重要性。所谓“单独的境”其实就是柄谷行人在《日本现代文学的起源》中提到过的“风景的生产”。柄谷行人的“风景论”附属于其对“现代文学装置”进行还原的庞大工程,在论述中刻意强调了“风景”本身的“主观性基底”:“风景”乃是由“主观性形式”和“范畴”预先设定的,作为“装置”的“风景”同时生产出了“主观”和“客观”。[11]而沈从文所谓的徐志摩作品的“抒情性”(“凝静”)在某种程度上来看也建立在“心”与“物”/主观性与“风景”的交互过程之中:“以‘我’为主,就官能感觉和印象温习来写随笔。或向内写心,或向外写物,或内外兼写,由心及物由物及心混成一片。”[12]在沈从文的徐志摩论里,所谓的“向内写心”“向外写物”,其实是一而二二而一的;“心”与“物”归根结底统一于柄谷行人所说的“风景装置”,也即现代主体的“象征形式”。

柄谷行人:《日本现代文学的起源》,赵京华译,生活·读书·新知三联书店2019年版

就此来看,徐志摩的“第一种风格”,是原始爱欲滔滔不尽的“直接抒发”;而“略返凝静”的第二种风格则是经由主客观合题之后的“单独的境”的“中介”生产出来的。从根本上说,沈从文自始至终认同徐志摩文学的爱欲基底,连同徐志摩在爱欲、生命、美、真实之间建立的转喻关系。爱欲——就《爱眉小札》和《水云》而言,尤其指被压抑的爱欲——之于文学是生成动力,而其隐喻的机动性、概念的延展性更能够敷演出一个完整的文化方案:以强调感性杂多性的感觉主义反对机械的理性主义,以美学判断置换道德评价。这些概念的迁移轨迹在《水云》中历历可考。但是,爱欲本身的辩证法,也就是力比多本身的不稳定性决定了其可能从激发生命的活力转向危及主体自身的存在,届时“主体”和“文本”将变得支离破碎。沈从文曾在另一处对此作了描述:(徐志摩的诗)“也许是诗兴太热烈了,下笔不能自已似的,总是倾筐倒匣的,尽量将所想到的写出……他的句子正因为太累赘,所以许多句子徒美,反而无一点生命。”[13]

沈从文对于徐志摩风格分歧的论述,其实自始至终都没有逸出徐志摩自述的范畴。徐志摩在《自剖》一文中借一位“真知我的朋友”描述了自己创作的“动力机制”:“正为是你生活不得平衡,正为你有欲望不得满足,你的压在内里的Libido就形成一种升华的现象,结果你就借文学来发泄你生理上的郁结。”[14]除此之外,徐志摩也颇为客观地反思了自己诗歌创作的分期,这种分期标示着同一文本发生学原理之下书写模式的差异。在《〈猛虎集〉序》中,徐志摩将自己前《猛虎集》时代的《志摩的诗》描述为“情感的无关阑的泛滥”。而在经受闻一多影响之后,“最不受羁勒的一匹马”在“一多的谨严”的启示之下“憬悟到我自己的野性”。[15]

沈从文在《论闻一多的〈死水〉》一文中,以近乎同样的措辞论述“一多的谨严”,而其闻一多论的潜在对照对象同样是徐志摩:“作者在诗上那种冷静的注意,使诗中情感也消灭到组织中。”[16]这种结构力(“组织”)也就是经由“风景装置”的中介最终“超克”了原始欲望的漫无恣肆,由此生成了徐志摩“凝静”的风格。

徐志摩风格学的转移原理在《水云》中被象征性地戏剧化为“我”内在两个声音的对话,沈从文在这两个声音之间设置的辩驳预演了其四十年代几乎所有文本(包括《水云》)的生成原理和论辩格局。就此而言,《水云》可被视作沈从文四十年代文学创作的“总纲”。

《水云》中的两个声音一个是感性的,充满偶然性;另一个则是“理性”的,带有“规划性”。因此,《水云》中“我”的两个声音的战争,可以读作徘徊于徐志摩的“两重风格”之间的左支右绌。一方面,借着徐志摩的浪漫主义诗歌和《爱眉小札》的文本启示,“我”为自己不容于道德秩序的“偶然情感”找到了文学乃至文化层面的合理性依据:不可抑制的欲望是生命力的彰显,这种生命力的满溢本身是对现代文明机械性和道德秩序的惰性的反动;而作为文本的动力来源,“偶然”、感性的丰沛又确保了创作主体体验的深度及其文本创造能力。另一方面,通过徐志摩风格分析的例证,其由“恣纵”向“凝静”的转变,沈从文克服了以“偶然”喻指的“自身的某个方面”,从而避免了力比多的不可抑制所引发的主体自毁和文本失效。

易言之,沈从文的徐志摩论整体性地建立在其对文本发生学原理的梳理之上,他一方面强调了徐志摩文本的“爱欲动力学”,另一方面又通过风格学的分殊暗示了力比多的不稳定性。通常的研究片面地强调了沈从文文学在现代文学版图中的独异性,包括其对现代文明“阉寺性”的批判,其基于“神性”“美”等概念敷衍而出的美学方案等。但必须强调的是,凡此种种文学、文化构想,并非沈从文一人孤独致思的结果。即便不能说徐志摩完全影响了沈从文的创作,那么起码可以将这种共通性视为新月派、京派,乃至现代文学中的浪漫主义一翼所共享的思想氛围的自然逻辑延伸:《水云》中种种或隐或显的对于徐志摩文本的指涉,再明确不过地显示了其本身源自的互文网络。当然,《水云》本身并非对徐志摩文学亦步亦趋的搬演,它本身还有着远比徐志摩文学更为机动和复杂的文本策略。

二 “偶然性”及其克服

如上所说,《水云》的开篇预示着一个“内在分裂”的世界的出现。《水云》中存在的诸多二元对立(偶然/必然、感性/理性、溃散/结晶)都可以看作是开篇这个戏剧化场景中两个声音的转喻。性质不同的两个声音之间戏剧性的张力使得“我”/主体变得不再像一个固定的“地点”,而是变成两个力量之间不间断的博弈、交涉过程;“我”就辩证地生成于这两个力量互相“铭刻”对方的过程中。在此期间,主体为了防止被消解而不断地进行着“再主体化”的艰难尝试。

就此来看,《从文自传》讲述的是“我”如何成为一个作家的故事,而《水云》则意求探明经过怎样的“文本操作”才能最终说出这个“我”字——此也即《水云》的副标题“我怎么创造故事,故事怎么创造我”的真正读法。进而言之,《水云》与《从文自传》根本的分歧在于二者“话语性质”的差异:《从文自传》基本属于“陈述性”话语,而《水云》则通篇是“分析性”话语。因此,《水云》较之《自传》带有更明显的“元自传”性质:如果说《从文自传》在提到“我”字时从未感到任何疑惑,那么《水云》则显然明确意识到“我”/自我的建构性;人称代词“我”的出现依赖的不是并无异议的文本话语与现实之间的“透明”关系,而是出于叙述方便的某种“权宜之计”。也就是说,“我”随时可能被叙事的力量肢解而变得无形无据。因此,《水云》作为自传的努力就在于不断地加强“我”的权威性和稳固性。为了达到这一目的,沈从文在《水云》中给出的终极解决办法是把“我”当作一件作品/一个文本来设计。

从全篇的布局来看,《水云》由“我”与被“我”命名为“偶然”的三个女子的情感经历为主线,辅之以对每段“感情危机”时期“我”的写作活动的分析阐释;两个系列的对应条分缕析地演示了沈从文的不同小说文本与自己私人的情感体验之间复杂缠绕的互生关系。

整篇文章最富有意味的一点在于,尽管文本中提到的女子并非一人,但她们却同样地被沈从文以“偶然”命名。也就是说,在叙事者那里,各各不同的女性仅仅是同一个“抽象语词”的不同变体:在文本的呈述层面,这些女性并不显现为“自足”的差异性个体,她们能够在文本中出现并且被赋予意义仅仅由于作者的“表述权威”。换言之,她们只能“被表象”。被表象的女性没有自己的专名而只能被“形容词”以“特征”/细节的形式捕获;以至于如果想要厘清沈从文的几段感情经历并将之复述出来,我们只能策略性地将三位女性命名为“偶然一”“偶然二”“偶然三”。

巴赫金曾就“小说”的“话语”展开分析。在他看来,小说话语具有众声喧哗的杂语性质:每一个小说人物都可以在文本之内平等自由地发声;叙述者的声音与小说人物声音之间存在着明显的间隔。每一个声音的独立存在都标明一个“人物领区”,叙事者的声音无法侵入这些自足自洽的领地并将其“消音”。[17]我们可以以此叙事者—人物关系的视角来策略性地分析《水云》中写到的三个女性。从这点来看,三个女性在文本中无一例外地是“喑哑无声”的。举例来说,尽管偶然一在文本中与“我”展开过一场对话,但是我们能够很明显地看到,二人之间并不是平等的对话关系。毋宁说他们之间更像是启蒙者/教师与被启蒙者/学生之间的关系。当“偶然一”提到“我”的小说写得很美但不真时,“我”立刻就展开了一段关于真伪、美丑的议论。戏剧性的是“偶然一”瞬间像是被我“说中”而“轻轻的叹了一口气”[18]。

并非巧合的地方在于,“我”与“偶然一”之间的这段对话在实质上几乎完全是文章开篇提到的“我”内在两个声音之间的对话的直接搬演:“我”回答“偶然一”质疑的策略是用“文本态度”取代“事实判断”,即“文学艺术只有美和不美”而无关真与不真。[19]而上文中“自我”内部的两个声音的辩驳也同样是关于事实与理想/感性之间矛盾的。因此可以说,“偶然一”的观点并不一定就是她自己的“心声”。这个观点的提出究其实际只不过是沈从文借“偶然一”之口来“外化”自己内心的矛盾。“偶然一”突然的骄矜微笑再明确不过地显示了她实际上的“失语”状态。

除此之外,叙事者能够自由侵入人物领区还表现在,“我”能够轻易地“读解沉默”。“偶然一”离开“我”时“一句话不说”,“我”却能够从她的沉默中“听到”完整的、长篇大论的申诉。可见,“偶然”在“我”的眼里从来都是保持透明的可见、可读解状态的。她们都能够毫无阻拒地被“我”文本化。

可以通过《水云》和玛格丽特·杜拉斯的《死亡的疾病》作对比,来明确“偶然”之于“我”的价值。《不可言明的共同体》中,布朗肖分析了《死亡的疾病》中女性的性质。在布朗肖看来,《死亡的疾病》中的情人——女性是“绝对的女性”:她的“绝对”体现在她之于他的“陌异性”。换言之,她永远“拒绝”他的任何阐释与索求,而始终保持“缺场”,反对自己被置身于“可见性”之中。布朗肖阐释中的男女两性的情欲经验因其“不对称性”而始终拒绝任何一方将对方“据为财产”,从而宣示自己的特权——主体性。[20]而《水云》中——“我”总是“在自己说完话之后,在对方回答之前,事先揣摩对方的回答,并为了否定这种回答而继续说下去。在通常意义上,这不是对话,而是一方面的独白”[21]。这种“一方面的独白”使得“我”永远无法意识到“不对称性的他者存在”,而只能不断地将自己封锁在内心世界——主体性的链条之内。

莫里斯·布朗肖:《不可言明的共通体》,夏可君、尉光吉译,重庆大学出版社2023年版

“偶然”们在事实上的喑哑状态除了体现在语词层面的“失语”外,还表现在以下方面,即每一个“偶然”在文本中都非常具体地显明为一系列的“细节”,整体存在的她们都被观看者/“我”透明的目光消解成了巨细无遗的“视觉符号”。叙事者让“偶然”在文本中显影的根本方法是描述其外形、穿戴。比如,“偶然一”离开时,留给作者的印象只是“一排插在头上的玉簪花”[22]。完整的人裂解为无数的细节,这些散碎的细节甚至可以被直接当作某个偶然的“化身”。

作者曾在一处点明了这些细节,或者也可以说这些“偶然”的性质。在对“偶然一”进行了一番长篇大论的“教育”之后,“我”感到了内心的芜杂甚至是某种被偶然困扰、支配的危机感。于是即刻展开了又一次的内心独白,这次独白虽看似是针对社会性质而发,但由于跟“偶然”事件的距离过近,因此可以看作是因应“偶然”危机的一次自我纾解:“我”在一番措辞激烈的批判中将社会的性质描述为“充满脂粉气”的,毫无深远理想的,纯然装饰性的。[23]果不其然经过这一番将社会“女性化”的思索之后,“我”立刻感觉“安全”了,“偶然”引发的危机感也随之被成功化解了。从中我们不难推测,只要将“偶然”整体地界定为“装饰性”的、有缺陷的、无内在深度的,“自我”就可以以必然性/深度/自为的反面形式成功地超克“偶然”所可能带来的任何“自我认同危机”。

周蕾在《妇女与中国现代性:西方与东方之间的阅读政治》中,对“女性—细节”与“国族建构”的观念论图示之间的矛盾展开过精彩的分析。她认为,传统意义上的女性与细节的阴性特质相近似,二者都反对目的论、观念论的知识建构。因而往往会腐蚀掉男性知识分子远景构建的野心。吊诡的是,在《水云》中我们发现,散碎的细节非但没有危及男性知识分子的整体论野心,反而帮助他重新“巩固”了关于整体/必然性的信心。女性在被细节化的同时,反而可以更轻易地被从事实的层面“擦除”。[24]男性——知识分子的权威集中表现为他的“叙事能力”,也即将细节/女性予以结构、形式化的能力。

周蕾:《妇女与中国现代性:西方与东方之间的阅读政治》,蔡青松译,苏州大学出版社2008年版

因此,不同的“偶然”在沈从文的文本计划中都只具备“形式的空壳”而几乎毫无实在性。三个“偶然”的“形式”被沈从文依次概括为:微笑然后是沉默、以对话性起始而以独白结束、无一个文字而只具备艺术性。[25]沈从文界定这些“偶然”形式的话语同样是富含“文学色彩”的,他在《水云》中将这些女性一视同仁地读作某种“文本”而非具体的个人。这些文本之于写作主体的意义集中表现为自我教化“功能”:“我在用人教育我。”[26]因此“偶然”们最终非但没有像沈从文预料的那样侵蚀自己的理性,反而培养了“我”“纤细”的感受力,从而“证实”了“我”作为小说家“理解人心”的能力。[27]由此来看,不同的“偶然”是构成“我”这个核心文本的不同“材料”,她们被一视同仁地视作一个写实主义小说家完成自我教化工程的某一环节。

应该说在将真实的女性文本化为“抽象形式”的时候,沈从文不是毫无疑虑的。他明确感受到了文字在“摄取”事实存在方面的不足:个人对事实存在的“印象”“无从用文字保存”[28]。除此之外,沈从文也明确地意识到同一事件之于不同个人的意义也不尽相同。这就意味着他的写作、他的“读心术”不是毫无疑义的。“视角”的意识带来了客观性的某种可能,当这种客观性程度足够时,它甚至能帮助沈从文发现自己言行之间的乖离:“你口口声声说是一个乡下人,却从不用乡下人的坦白来说明友谊,却装作绅士。”[29]此处我们恰恰能看到“乡下人”与“绅士”并不完全是互不相容的,二者有时甚至可能悖谬地结合在同一个人的身上。因此“乡下人”的自我认定完全可以视为沈从文的某种“话语策略”:它有时被用作将自我和他人(城市人和现代知识分子)区分开来的标记,有时又可以作为自我保护的自欺的“托辞”。

在《从文自传》中“自然”和“人事”统统被沈从文用来作自我教育的课本,在丰富个人感性体验的意义上二者完全等同。可是《水云》却暴露出这种人为的均等性被用在他人身上时是多么的自负,这种自负显示了主观性赤裸裸的掠夺倾向,以至于人际关系被彻底简化为主人公喋喋不休的自说自话。在主观性达到巅峰之际,主体与世界的互动全面暂停,人生丰富驳杂的可能性就缩略为“我创造故事/故事创造我”的不间断的循环。“我”用尽全力将“偶然”编码为一个个物/细节/意象,这些意象仅仅因为跟“我”感官的亲和性而被“我”径自当作“异己”的“他人”的象征。在将具体的他者存在化约为“意象”的过程中,“我”不无自反性地看出了这种“表意活动”的“抽象”性质。[30]

除了以“我”与“偶然”之间的情感纠葛设置主线外,《水云》还附带一条沈从文夫子自道的“创作谈”副线。在这条线索中,沈从文同样运用“精神分析学”的阐释模式对《八骏图》《边城》《长河》等作品的创作缘起进行了集中解读。

在文本的主线(“我”与“偶然”之间的情欲经验)部分,沈从文完整地铺演了弗洛伊德精神分析学的欲望剧本,其关于“偶然”及其“超克”过程的叙述表明,通过人为的“克制”(包括对“克制”的形而上学化解读),人摆脱了原人无限制地追求欲望直接满足的“快乐原则”而“主体化”为理性的主体。[31]当沈从文接受并主动采用心理分析的基本“语法”对自己展开分析的时候,他的“自我”也就随即转变为一种“人工制品”。真正的“自我”从此之后再也不会自发、偶然地显露于外(肉体),只能通过将那些幻想、妄念以意象的形式撰写为文本,“自我”的图像才能显影。这也就是沈从文所说的“故事创造‘我’”的真正内涵。同时,接受弗洛伊德的文本经济学还意味着他同时认可了主体“永恒的内在的不幸”状态[32],因为内驱力/欲望是永无终结的,主体随时可能变成内驱力的俘虏从而降格为客体。被“粘合”起来的“自我”时刻面临“溃散”的危机。

在《水云》中,书写“自我”文本和解释自己作品的缘起是一个过程的两方面,二者统一附属于将“事实”置换为“价值”、将“偶然”转化为“必然”的庞大文本化工程。沈从文在阐释自己的创作发生学时,同样频频征引带有弗洛伊德心理分析学性质的经济学词汇(“消耗”“归纳”“平衡”)。如同将“偶然”转写为一系列去性欲化的细节能指,沈从文将自己的文本全部解释为将偶然的、对主体造成冲击和威胁的心理能量转移、升华之后的结果。由此,作品成为必然性/理性和偶然性/感性等一系列二项对立式的“合题”。文本的已完结状态完全遮掩了其创作过程的种种复杂和悖谬,以结果来看它代表着对于创作过程的无尽抉择的澄清和超克。就这一点而言,沈从文依托作品在阅读现象学层面的必然性特质,以精神分析学方案完成了自己“经典之作”的“溯源”活动。

在将自己被压抑的梦密织进文本中之后,沈从文说自己获得了“排泄与弥补”[33]并且得回了“安全”[34]。这里的“安全”显然指必然性超克了偶然性,事实性的律令打败了感性的空幻。从此之后,那些具体的发生学方面的因果关系被隐于意象和能指之后。事实性的危机经由心理分析学的“能量转移”之后成功地被封锁在“文本表象”之下;作为作家的沈从文也取得了相应的、世俗层面的成功,他准确客观地将这一“成功”视为“一个胆小而知足且善逃避现实者的最大成就”[35]。

结语:反讽之“我”的限度

如上文指出的那样,《水云》在沈从文的自传系列文本中占据着一个极为醒目的位置,它连同《从现实学习》《一个人的自白》《关于西南漆器及其他》等文本共同构成了四十年代沈从文诠释自我的庞大工程。早在《从文自传》时期,沈从文就在自传中确立了一个游离于强势话语的顽童形象。四十年代之后,沈从文进一步强调了自己对种种话语中心的有意偏离。

为了回应对于自己“不懂现实”的指摘,沈从文在1946年写下了著名的《从现实学习》一文。在这篇文章中,沈从文将“现实”整体性地理解为种种意识形态的虚构之物,明确“现实”的建构性、策略性因而“游离于杨墨之外”[36]的沈从文显然无法获得任何一个明确的“现实”位置(“无固定性的小点”[37])。与各种“现实”的象征秩序之间的距离使得沈从文只能将现实整体性地理解为异于本己的否定性强力和非真实。

正是因为“现实”秩序本身存在着种种断裂和悖谬,沈从文才开始有意识地重建连续性和真实性的私人尝试,四十年代的自传系列文本就是这种尝试的集中体现,而《水云》则是沈从文重建“内在真实”的文本中最具系统性的一篇。沈从文将以《水云》为代表的书写界定为“人我关系的情绪历史”[38],对沈从文来说,真实不在于以“现实”为代表的“客观律令”,而存在于私人的历史之中。或者毋宁说,“真实”仅只存在于个人对自我历史的理解和书写之中。[39]

《水云》在沈从文的理解中,是“‘偶然’势力各以不同方式陆续浸入一个乡下人生命中所具有的冲突与和谐程序”[40]。沈从文在写作中一再强调“现代性”应许的偶然性质,他的人生嬗变轨迹再明确不过地显示了现代性是如何以一种无法揣度的戏剧性展开自身的。文本领域给作家沈从文带来一个吸纳现代性以及种种偶然性造成的隐痛的全新空间,弗洛伊德式的艺术论也让沈从文深谙将偶然性转化为必然性的辩证法。《水云》的独创性就在于沈从文在他的书写中将现代性的种种悖谬展开感性地体验为“人我关系的情绪历史”。由此,现代性和现代历史的偶然性质就被“转写”为个人惶惑的情感体验,历史被沈从文官能化了。

《水云》中,创造个人历史(或者说创造私人性的连续性)与作为作家的沈从文的文学实践活动是一个过程的两个方面,作家创作文本的过程本身也是将自我文本化的过程。正如沈从文否认外在现实之于自己的效能,他同样抗拒语词和已被固化的表意秩序的惰性(“霉斑”)。沈从文意欲通过文字实验来重建自己的“词汇库”和隐喻体系(诸如沈从文在四十年代对其一再重申的“美”“神性”“偶然”等概念的重新赋义),并用全新的表意体系“重新安排”个人历史。

就这一点而论,沈从文就接近了理查德·罗蒂笔下的反讽主义者。罗蒂的反讽主义者是一群规避强制性概念和必然性律条的人,这个群体最典型的代表是诗人。而衡量一个反讽主义者是否成功的唯一标准,就是“过去——不是要遵照过去的标准生活,而是要用他自己的语言把过去再描述一番,然后让自己有能力说‘我曾欲其如是’”[41]。同样地,环绕《水云》的核心概念也是“偶然”,《水云》的作者所一再致意的世界也同样是“过去”的世界。小说家沈从文除了在自传性的文本中重构过去,也在虚构文本中密织过往的行踪并在故事的“重新安排”中实现现实中未曾满足的欲望。

在《偶然、反讽与团结》中罗蒂特别区分了作为反讽主义者的小说家和作为反讽主义者的理论家,普鲁斯特和尼采分别是两者的代表。尽管共享反讽主义者“重构历史”的方案,小说家和理论家的“反讽主义”还是有着本质的差异。具体来说,理论家“想要看到而非重新安排,想要‘超越’而非‘操作’”的旨归使他们势必面临“自我指涉”的问题。[42]也就是说,反讽主义理论家从来不会满足于重构自我的历史,他们总是不可遏制地想要将私我的语汇本义化为能够喻指“真理”的公共表述。在这个过程中,反讽主义理论家不断将其前辈的真理表达解构为悖谬重重的建构。而当他们质疑一切“现实”都是虚构的时候,必须考虑到自己的方案本身也是一种文本。如此来看,反讽主义理论家如何能确信“自己为真”就成了一个悬而未决的问题。与此相反,小说家则不会为此所困。他只需将自己的过去重新“塑造成一个形式”,其任务就算结束。与此相应地,当尼采深陷“最后的哲学家”的“幻想角色”时,普鲁斯特则可能希望自己扮演“后继之人”眼中的“他人美”,也就是他将甘愿成为美的“词库”中的一个“元素”,而这个元素绝非“最后一个”。[43]

理查德·罗蒂:《偶然、反讽与团结》,徐文瑞译,商务印书馆年2003版

以此来看,《水云》就徘徊于反讽主义的诗学方案和理论方案之间。一方面,沈从文通过将徐志摩的“偶然”剧本进一步细化,具体而微地将“偶然”落实为各不相同的女性,而后将“偶然”们一一吸纳为作为整体性存在的“我”这一文本的构成环节;“我”的历史由此转变成将偶然文本化/内化的历史。另一方面,沈从文并没有止步于重写个人史的私我方案,他在文章中频频提及的“时代”这一语词说明其本身对于公共话语的参与热情。这种将私我的体验升格为公共议题的策略显然是某种内外交困状况的结果:沈从文既意欲通过文本操作合理化自己极端的情欲经验,也有抗战以来沈从文不合时宜的写作姿态与文艺观念所招致的外界批评话语压力的因素。如前所述,徐志摩的《爱眉小札》给沈从文带来了非常明确的方法论指引,《水云》循《爱眉小札》的理路继续深化,并将之进一步理论化。

《水云》中充满了“最后一个”式的定性表述,诸如“最后一个浪漫派”“行将消灭”“最后一首抒情诗”[44]。这种关于“终结”的表述将沈从文从一个有限的个人拔擢为时代的坐标,沈从文个人性的文体实验和隐喻策略也随之变成事关时代“本质”的宏大命题。沈从文渴望通过新的话语方案,通过将私人性的隐喻本义化来取代那些自命为时代精神的主流概念。而沈从文在将时代的各种意识形态建构统统化约为“简单空洞口号”[45]时,并没有意识到自己念兹在兹的“美”“神性”本身也是一种抽象建构。自此之后,沈从文越来越困缚于抽象概念的纠葛之中(“思索继续思索”[46])不能自拔。

随着沈从文在他的文本中越来越多地谈论抽象概念,其小说创作状况则日见委顿。《水云》中已有表露的“阐释一切”的激情同样明显地渗透到了沈从文的小说创作之中;其小说创作成熟期的《边城》等作品中不疾不徐的叙述流逐渐转变为难以抑制的分析和阐释。如果说曾经的沈从文是普鲁斯特式的小说家,其小说是“关于人的,而不是关于普遍的概念或终极语汇,故它的题材理所当然是受到时间限制、牵连在种种偶然所构成的网络中的事事物物”(《边城》中充满了由偶然的错失和误解引发的矛盾);那么自《水云》开始有意识地阐释“偶然”,将“偶然性”一步步消解为“必然性”之后,沈从文的小说日渐逼近托马斯·曼的《浮士德博士》一类的小说,“其中的角色其实只是普遍性概念的伪装”(如《芸庐纪事》中的大先生等等)。[47]因此可以说,正是由于在反讽主义理论家和反讽主义小说家之间的左支右绌,使得沈从文迎来了他创作生涯中最为艰难的一段时期。如果说在《水云》《看虹录》等作品中“美”“神性”等概念的语义展开本身伴随着叙事的推进,因此在阐释沈从文的“过去”和“历史”时尚能自圆其说,那么沈从文在将它们进行无条件的语义延伸并一步步拔擢为体现时代本质的核心概念之时,这些概念则显得越发刻板而近于“物神”式的强迫性重复。沈从文也由此走向他个人的文体实验本来欲求超克的东西。

牛煜

苏州大学文学院

215123

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2024年第12期)

注 释

[1]沈从文:《题〈黑魇〉校样》,《沈从文全集》第14卷,北岳文艺出版社2002年版,第471页。

[2]本文对徐志摩《云游》和《偶然》两诗的关注受启发于丁茜菡的发现,下文对于《水云》与徐志摩文本互文关系的探讨在丁文发现的基础上有进一步的阐发和推进。详见丁茜菡《自我抒情与干预现实——从“他者”看沈从文〈水云〉的内外诉求》,《南方文坛》2020年第3期。

[3]参见徐志摩《云游》,《诗刊》1931年第3期。

[4]参见志摩《偶然》,《晨报副刊·诗刊》1926年第9期。

[5]沈从文:《题〈爱眉小札〉》,《沈从文全集》第14卷,第475页。

[6]沈从文:《水云》,《沈从文全集》第12卷,第126页。

[7]参见徐志摩《她怕他说出口》,《晨报副刊·文学旬刊》1925年第68期。

[8]参见沈从文《从徐志摩作品学习“抒情”》,《沈从文全集》第16卷,第258页。

[9]参见沈从文《论徐志摩的诗》,《沈从文全集》第16卷,第99、102、107、108页。

[10][12]参见沈从文《从徐志摩作品学习“抒情”》,《沈从文全集》第16卷,第257、251页。

[11]关于作为“象征形式”的“风景”的讨论,参见柄谷行人《日本现代文学的起源》,赵京华译,生活·读书·新知三联书店2019年版,第11~15页。

[13]参见沈从文《北京之文艺刊物及作者》,《沈从文全集》第17卷,第21页。

[14]参见徐志摩《自剖》,《晨报副刊》1926年4月3日。

[15]徐志摩:《猛虎集·序》,《猛虎集》,新月书店1942年版,第8页。

[16]沈从文:《论闻一多的〈死水〉》,《沈从文全集》第16卷,第113页。

[17]对“小说话语”的分析参见巴赫金《长篇小说的话语》,见巴赫金《小说理论》,白春仁、晓河译,河北教育出版社1998年版,第37~214页。

[18][19]沈从文:《水云》,《沈从文全集》第12卷,第107页。

[20]布朗肖对《死亡的疾病》的探讨参见法莫里斯·布朗肖《不可言明的共同体》,夏可君、尉光吉译,重庆大学出版社2023年版,第80~90页。

[21]柄谷行人:《探究(二)》,王钦译,西北大学出版社2023年版,第77页。

[22][23]沈从文:《水云》,《沈从文全集》第12卷,第126、109页。

[24]周蕾:《妇女与中国现代性:西方与东方之间的阅读政治》,蔡青松译,苏州大学出版社2008年版,第134~135页。

[25][26][27][28]沈从文:《水云》,《沈从文全集》第12卷,第116~117、118、118、123页。

[29][30]沈从文:《水云》,《沈从文全集》第12卷,第124、119页。

[31]参见赫伯特·马尔库塞《爱欲与文明》,黄勇、薛民译,上海译文出版社2012年版,第6页。

[32]特里·伊格尔顿:《美学意识形态》(修订版),王杰、付德根、麦永雄译,中央编译出版社2013年版,第258页。

[33][34][35]沈从文:《水云》,《沈从文全集》第12卷,第111、113、113页。

[36]沈从文:《从现实学习》,《沈从文全集》第13卷,第373页。

[37]沈从文:《一个人的自白》,《沈从文全集》第27卷,第11页。

[38][40]沈从文:《水云》,《沈从文全集》第12卷,第127、128页。

[39]参见沈从文《从现实学习》,《沈从文全集》第13卷,第373~396页。

[41][42]理查德·罗蒂:《偶然、反讽与团结》,徐文瑞译,商务印书馆2003年版,第146、156页。

[43]参见理查德·罗蒂《偶然、反讽与团结》,第158、159页。

[44][45]沈从文:《水云》,《沈从文全集》第12卷,第127、129页。

[46]沈从文:《绿魇》,《沈从文全集》第12卷,第151页。

[47]参见理查德·罗蒂《偶然、反讽与团结》,第162页。

|