|

《黑神话:悟空》宣传海报

内容提要

本论文将《黑神话:悟空》视为借助3A技术性文化想象进行的一次民族文化表达,该表达的症候性显现为其结构性“矛盾”:在游戏形态-故事层面为形塑民族文化主体的“传统”拟真与反叛之矛盾,在叙事机制层面为传统-现实的解谜主体与意识形态受控客体之矛盾,在玩家行动层面为顺应的天命人与逆反的改命人之矛盾。它们的共同结构在于显示了“系统”主体反叛之悖论,即主体对“系统”的反叛却基于主体对该“系统”的依赖。《黑神话》由此成为对当前后人类式技术性总体“系统”中新主体“矛盾”僵持存在状态的隐喻。同时《黑神话》也经由孙悟空新形象对现实语境的民族性(再)文本化指出了新主体可能的希望所在:以抉心自食的方式与“天命”游戏来实现否定并超越“系统”的潜能。

关 键 词

《黑神话:悟空》 3A游戏 碎片化叙事 主体 拟真 结构性矛盾

国产电子游戏《黑神话:悟空》(以下简称《黑神话》)的发售无疑已经构成了2024年的一场重要文化事件。8月20日上线当天,该游戏销量便突破了450万份,同时在各大社交平台迅速火爆出圈,不仅招来各路媒体争相报道,而且吸引了大量不玩游戏的路人群体热切关注、讨论。截至10月上旬,《黑神话》仅在Steam游戏平台就已售出超过2000万份,营收逾70亿元。[1]

《黑神话》制作人冯骥接受央视新闻《面对面》栏目专访

仔细观察不难发现,《黑神话》的成功主要得益于以优质精良的制作实现了对国民认知度极高的经典作品《西游记》及以孙悟空为代表的诸多重要文化符码的再文本化与再媒介化,而由此唤起的强烈民族认同与自豪感也成为《黑神话》现象的关键助力。也正因为这一原因,《黑神话》早在宣传阶段就已备受关注,甚至连常与电子游戏保持距离的官方媒体此次都罕见地提前下场为其站台助威。[2]各地文旅部门积极与之合作,自然也不在话下。

詹明信

不过,热潮之外,我们仍须冷静而认真地审视《黑神话》的文化意义。随着玩家游戏的深入,相关的争议也开始出现,除了技术问题外,争论往往涉及《黑神话》的游戏表现形态、故事表达等。应该说,不能简单将有关批评视为个人偏见。笔者认为,《黑神话》之所以会引发一些互相对立的观点,恰恰是因为它本身呈现了一种结构性“矛盾”,这种“矛盾”并非缺陷,反而是其症候性价值所在。因此,从文化政治批评的角度上说,要理解《黑神话》之于今日现实的重要意义,就必须拆解缠绕其上并作为一种结构显现的种种矛盾。

博格斯特《说服性游戏》

当然,需要强调的是,尽管我们仍可将《黑神话》视为一个文化文本,但同时也要考虑到其作为电子游戏的媒介属性。博格斯特认为电子游戏是使用程序性修辞来表意的重要媒介,但他过于强调游戏规则、选择等程序设置层面的表意[3],而忽视了游戏同样也调用文本、图像来实现一种整体表意。在笔者看来,程序设置(如规则、选择等)、文本、图像与玩家行动及其交互共同构成了游戏的整体性表意实践。在此意义上,我们仍然可以用詹明信式(再)文本化的政治无意识阐释路径来理解《黑神话》,但必须意识到它对各层面表意元素的运用及其耦合或矛盾本身亦是其无意识显现之处。

一 制作模式还是文化想象?

《黑神话》一直被媒体和玩家视为“中国首款3A游戏”而受到空前期待,但这一名称的内涵至今仍暧昧不清。我们有必要先进行初步的分辨。按照伯恩维加和盖克的说法,对游戏的3A评价挪用自美国的债券信用分级系统,即用AAA来表示制作游戏的庞大团队、高预算以及可预期的高回报。[4]但该定义无法解释为什么许多符合上述条件的网络游戏、手机游戏并不被大众看作3A。一个可能的回答是:3A游戏孕育于1990年代的买断制主机游戏。[5]从这一角度出发,基奥将3A游戏与大型游戏公司经过长时间的资本、渠道(主机平台)与技术积累形成的市场主导地位联系了起来,他认为3A标签实际上代表了一种资源和技术密集型的标准化商业电子游戏制作模式,但同时也是“狭义的、顶尖的、霸权的模式”[6],因为它垄断了大众对电子游戏的想象,也就遮蔽了游戏制作的多样性。虽然随着独立游戏和网络游戏、手机游戏等多种游戏制作模式和平台类型的兴起,3A模式的地位已经被削弱,但其对游戏想象的霸权至今仍在起作用。基奥对3A的论述带有明显的政治经济学色彩,这实际上也是西方游戏研究界理解3A的主流思路。[7]但它仍然不能说明为什么诞生于大型公司主机游戏平台的制作模式不能应用于网络游戏和手机游戏,比如中国许多占有市场主导地位的大型公司以资源-技术密集方式制作的手机游戏就并不被中国玩家看作3A。而一些不太符合此种制作模式的单机游戏(如《旺达与巨像》)却会被不少玩家认为是3A。

常被误认为3A游戏的《旺达与巨像》

显然,西方学者因为过分重视对3A游戏的政治经济学批判,忽略了作为文化制品的电子游戏超逸于其经济基础的半自律性。换言之,3A游戏虽然只是被制造出来的一种营销话术,但随着电子游戏近三十年来越发嵌合于社会整体机制的发展,3A表述已然成为一套话语装置,并以其游戏产品基础生产着特定的大众文化想象。因此,重要的不仅是摸清3A的生产与运作机制,还需要对其文化想象进行探寻。

3A游戏《战神》

就此而言,基奥的一段论述值得注意。在谈到3A话语出现的1990年代主机游戏“军备竞赛”时,他指出当时因为各大厂商互相比拼软硬件技术实力而催生了一种对电子游戏质量的主导理解,它“基于技术而非美学标准:屏幕上的多边形数量、图像分辨率、世界的绘制距离、脚本中的对话总数、可用的游戏时间”[8]。很明显,这种理解正是3A表述出现的基础。不过,基奥将它看作了单纯的技术标准,他忘了依赖特定技术的媒介,恰恰是某种文化想象生成的前提。在这个意义上,笔者认为3A游戏这一话语装置实际上生产出了一种关于电子游戏的合法性叙事,它将电子游戏视为可以进行艺术表达的媒介,而这种艺术性建立在特定技术支持下游戏各元素一定量级的呈现之上,因此它包含一套不严格限定但其量级要求会随技术革新而改变的要件:庞大的世界观、丰富但可穷尽的故事线、较长的游戏流程、多元的画面呈现、拟真的视觉效果等。其中最直观也最不可或缺的要件便是拟真的视觉效果。

3A游戏《最后的生还者2》

《黑神话》美术总监杨奇曾用《战神》来谈论3A游戏:“例如推一扇很古老的门,奎托斯力气这么大,推门的速度也很慢,门上掉下灰尘,配合着音效,给人感觉这是一扇很重很陈旧的门……对我们来说这就是制作标准,3A游戏的标准。”[9]《黑神话》制作人冯骥也以3A大作《最后的生还者2》来说明他感受到的巨大技术差距,因为该游戏中人物不管从什么角度去拿东西,“动作都特别自然”[10]。这些表述无疑皆指向了视效的拟真性,而这种拟真不止意味着视觉外形上的相似,更是一种知觉的拟真,即要求游戏模拟的运动逻辑、物理交互反馈、细节质感等都构成对现实经验的逼真再现。换言之,这是以人类在现实世界中的具身感知经验为基础的虚拟视觉表达。如此说来,它不但是一种技术实力,尤其是数字技术实力的彰显,更重要的是,它展露了一个正在形成中的新视觉体制,这种体制在去身体化的暗箱视觉、孤立化的主观视觉之后还视觉以真正的“肉身”,试图以此召唤出新的具身化视觉主体。[11]而电子游戏相对于电影等也不乏数字拟真的媒体之优势便在于,它能藉由交互性使知觉的拟真与游戏中玩家拟真的知觉形成反馈循环,生成后人类式游戏-者经验[12],从而在参与性网络中将新视觉主体推向更深远的变革。如此,视效的知觉拟真不仅能通过再媒介化直接挪用电影已然确立的艺术合法性[13],还能在其中楔入电子游戏的独特经验表达,于是顺理成章地被想象为了当下电子游戏作为艺术这一合法性叙事中至关重要的一环。

中国手机游戏“出海”的代表《原神》

如基奥所言,3A制作模式或许遮蔽了电子游戏表达的多样性,但以知觉拟真为关键要件的3A话语装置却在大众传播中提供了电子游戏继承艺术“衣钵”的重要接口,其技术性文化想象因而能相对独立地在公共话语中承担起将电子游戏艺术化的功能,所以与其说它是一种经济霸权的想象残留,不如说文化的半自律性决定了3A话语装置今天仍在很大程度上生产着对电子游戏合法性的认知——这就是为什么它在中国会具有超乎寻常的感召力:一方面,中国游戏产业的发展几乎直接越过了孕育3A话语的主机游戏阶段[14],而中国游戏公司崛起弄潮的网络游戏、手机游戏既不天然具备相应的文化地位,又因其收费模式(道具收费或氪金)、运维模式和媒介载体不必也不能去追求知觉拟真等3A要件,也就无法挪用更具文化协商能力的3A话语,使得电子游戏在中国社会并未有效确立起合法性;另一方面,电子游戏虽然自90年代起便在中国培育了数代大批玩家,却长期被视为“电子海洛因”而受到诋毁,这就让已经成长起来的中国玩家越发需要通过3A话语装置为电子游戏在本国赋予一种艺术合法性。在此意义上,《黑神话》的出现恰逢其时,更让中国玩家和社会振奋的是,它直接更进一步,借助3A的技术性文化想象实现了颇具时代症候性的民族文化表达。

二 “传统”拟真还是反叛“传统”?

关于《黑神话》的诸多评论中,对中国传统文化的有力呈现是被提及最多的一条。然而,这并非中国游戏第一次展现传统文化,单机游戏时代的《傲世三国》《秦殇》,网络游戏时代的《梦幻西游》《剑侠情缘网络版》都与中国历史和传统文化结合紧密,甚至《黑神话》的制作公司游戏科学团队成员在2010年就曾参与推出过能让玩家扮演“猴哥”的网游《斗战神》。那么,为什么偏偏《黑神话》对传统文化的呈现引起了如此巨大的反响?

国产单机游戏《秦殇》

事实上,《黑神话》项目成员很少说到传统文化一词,更多出现的是“中国文化”“中国故事”。这意味着他们是在与国外横向比较的文化视野中理解这一表达。不过,当冯骥表示希望“让中国故事能够以一种很潮、很现代方式呈现”“让中国文化能够以更现代的方式征服世界”[15]时,这个“中国”的传统指向已经不言自明。而所谓传统的现代化,在冯骥看来首先意味着“用这个时代最先进的技术,符合这个时代的工具、图形技术、讲故事方式以及媒介……在技术和图像标准上,用世界级的水准讲一个中国故事”[16]。这些表述都指向了前述3A游戏的技术性文化想象。

国产网络游戏《梦幻西游》与三星堆博物馆联动

正是在这方面,《黑神话》做出了远超此前中国游戏的成绩。无论是冯骥强调的最先进的技术和图像标准,还是放弃制作了20%的游戏、采用模拟真实效果更好的游戏引擎虚幻5重头再来[17],都展现了《黑神话》对3A视效拟真性的极端重视。从最终呈现上来看,尽管仍有瑕疵,但灵虚子等人物逼真的毛发质感,虎先锋等兽类自然流畅的运动形态,踏在水面和雪地上产生的不同光影与物理效果,还有对森林、荒漠等多种环境充满细节的塑造及其带来的真实沉浸感……这些就如游戏第一回开篇镜头特写的桃子那般,以其绒毛质地的细腻表现印证了《黑神话》无可置疑的3A标准。因此,《黑神话》的成功某种程度上正在于它以优异的品质回应了空缺中的期待,既填补了市场空白,也经由3A的文化想象提供了一种电子游戏艺术的明证。

《黑神话》中的妖王灵虚子

然而,这还不能完全解释其“传统现代化”。事实上,与3A游戏类似,许多论者也对数字虚拟技术表示过忧虑。哈吉奥阿努就曾以数字转描和动作捕捉为例指出,这些数字技术虽然都想要通过知觉拟真来“复刻”现实,但因为它们都基于无身体性的数字代码与程序逻辑,所以最终都只是“渲染一种现实感,不能物质性地指示现实”。因此它们真正完成的只是对现实世界的“破碎化和抽象”,而失去了与之的血肉关联,相应地,现实世界也彻底沦为了奇观化的空洞。尽管哈吉奥阿努将改变的一大希望寄托于了媒介的交互性,但他却没有以最能展现交互性的电子游戏深化这一论述。[18]就此而言,可以说《黑神话》从另一角度提供了对数字时代现实空洞焦虑的“解法”,因为它不仅完成了对现实的知觉拟真,更是实践了朝向现实的“传统”拟真。

《黑神话》中的身外身法

在《黑神话》中,所谓“传统”并非简单的奇观贴图,而是以知觉拟真为前提构成的整个游戏体验的根本。《黑神话》的类型为ARPG(动作角色扮演),一般这种游戏类型都会设置比较丰富的武器和技能系统来增强玩家的可玩性。《黑神话》对此的创新在于根据《西游记》原著对孙悟空的刻画,摒弃了差异巨大的多样化武器,只在孙悟空使用的棍子和以传统武术套路打底的棍法种类上下功夫,又将技能系统依原著重写,再现了身外身、聚形散气、铜头铁臂、七十二变等孙悟空特有的本事,而每一回打败关底妖王的方法也都能在《西游记》中找到答案(比如用定风珠能克制黄风怪)。如此一来,通过让玩家能够自由搭配不同属性的棍棒、棍法和悟空本事并以原著的方式历难通关,《黑神话》既在当代成熟的游戏类型中创造了极具中国传统特色的玩法体验,更唤起了广大玩家关于那个从“传统”中走来的《西游记》与孙悟空的民族记忆。

《黑神话》中的身外身法

此外,《黑神话》还经由《西游记》辐射相关的传统文化元素,在知觉拟真的基础上营造了独特的中式美学。比如第二回中,创造性地引入传统民间艺术陕北说书串联整个剧情,将其与怪诞奇异的无头菩萨、残破苍凉的黄风谷场景相结合,一面用传统文化赋予了整个故事鲜活的生命力,一面以电子游戏重新激活了传统艺术已然不被年轻人感知的巨大魅力。而游科团队另一相当重要的举措则是花费四年时间扫描了全国上百处古代寺庙建筑和造像艺术,将其一比一复现在了游戏之中。[19]这些拟真的建筑和造像或密集或零散地布置于游戏场景各处,渲染了一种自中国厚重历史积淀而成的古典美学,它们与颇具匠心的场景设计一起共同营造了既可冲淡自然又劲健雄浑的中式传统意境,让玩家在以“传统”方式闯关行进的同时又得以沉浸、陶醉于“传统”美学境界之中。游戏甚至在特定地方专门设置了“打坐”这一环节来中止玩家行动,使其能静观、体验多机位展现的“中式意蕴”。电子游戏对“传统”的这种再媒介化反过来推动了玩家从线上走向线下、从虚拟走向现实——《黑神话》发售后,众多取景地都迎来了以年轻人为主的客流高峰。

《黑神话》中无头菩萨演唱陕北说书《黄风起兮》串联故事

可见,如果说哈吉奥阿努忧虑数字虚拟会切断与现实的关联乃至抽空现实,那么《黑神话》则展现了电子游戏的数字虚拟可以更独特的方式“回到现实”。由《西游记》连带辐射而出的整个“传统”本身是我们所居“现实”之一部分,但某种程度上这部分“现实”在社会时间的沉积中却是不易被“看见”的。它们就在那里,但却不被“知觉”。《黑神话》提供的正是重新激活这一传统-现实之路径。对《黑神话》来说,真正重要的不是终于达到了包括知觉拟真在内的3A标准,而是以3A的技术性文化想象为基础实现了一种“传统”拟真。在这里,“传统”并非由技术披上的奇观皮肤,而是经由游戏体验和美学表达而被重新激活的、内化于游戏的“现实”。前面我们说电子游戏能够将新的视觉主体推向变革,《黑神话》的例子则显示出这种变革的推动不仅关涉到游戏的交互性机制,更奠基于塑造了特定电子游戏程序性修辞的文化想象本身——内化了的“传统”形塑了《黑神话》的游戏表达,由此将在能量的耗散与生成中沉浮的新主体引向了“现实”。这便是传统的现代化,即对“传统”进行交互式拟真再现,通过3A游戏话语装置所展布的机制使之再媒介化,进而将其陌生化而重新激活为一种可参与的当下经验,同时也为可能空洞的新(视觉)主体赋予了民族文化的指向。

《黑神话》中拟真的佛教造像

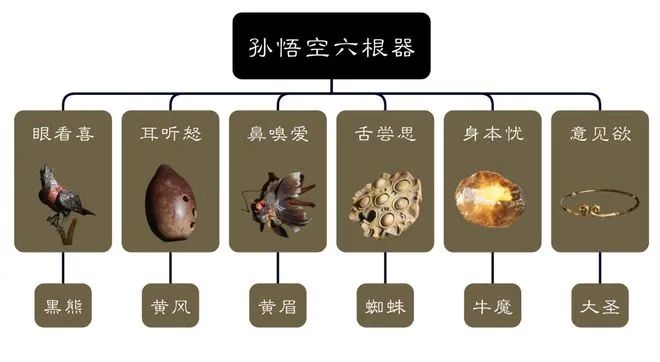

但是,这并非传统现代化的唯一面向。按照冯骥的说法,它还意味着“内核具有某种现代性”,即“现代人也能在这些故事里找到一些共通的东西”。[20]这就使得《黑神话》必然会对“传统”的故事和精神内核进行当下化的改编与呈现。此种现代化改编的指向在游戏的整体性赋义上表现得最为明显:整个《黑神话》的结构基本上可被视为ARPG式闯关游戏,玩家需要通过六个箱庭式关卡(故事层面的六个回目)才能完成全部流程。而《黑神话》为玩家行动赋予的叙事意义是搜集成佛后反抗天庭而死去的孙悟空之六根来使其复活。值得玩味的是,这六根的名字(眼看喜、耳听怒、鼻嗅爱、舌尝思、身本忧、意见欲)却是取自《西游记》原著中孙悟空刚拜入唐僧门下准备踏上西行之路时打死的“六贼”。毋庸置疑,这六贼的名字具有明显的象征意义,历代《西游记》评本无论证道或谈禅都将这一回视为关键,李卓吾就大赞孙悟空打死六贼,称“世人心都要杀六贼者,只是没手段”[21],悟元子更是直接将“六贼猖狂”视为“人心用事”的表现,而孙悟空的行为则是“道心发现”,使“六贼自灭”,由此反照唐僧的妇人之仁才是“六贼纵横”,“上不的西天”[22]。换言之,“六贼无踪”意味着“心猿归正”,“灭六贼”正是“取真经”的前提。但在《黑神话》最后重要角色老猴子对孙悟空经历的回顾中,“取真经”路上的孙悟空仍被阐释为“六贼纵横”,而且游戏还对孙悟空的西游经历做了不少改编(如与白骨精的爱情[23])以使其符合这种解读。如此看来,《黑神话》实际上反写了《西游记》,因为孙悟空早已打死的“六贼”正是玩家要寻找的、由孙悟空自身散落出去的“六根”,等于说取得真经的孙悟空依然六根不净,而玩家的所有行动无异于复活“六贼”。从这个整体结构上看,《黑神话》对“传统”的现代化改编具有鲜明的反叛内核。

《黑神话》中拟真的建筑

除此以外,《黑神话》在游戏中还布置了足够的反叛踪迹供玩家捕捉:从开篇回到花果山的孙悟空仍不见容于天庭而被屠杀猴子猴孙,到“灵山造的恶业”“灵山那些血债”,又像是小故事中天兵天将在天庭官僚系统中的无望轮回或被杀湮灭……《西游记》原著中天庭尽管不堪,但并不被直接书写为恶,更遑论持有真经大道的灵山诸佛,而在游戏中天庭灵山则皆成恶之代表,这正是《黑神话》之“黑”。也因此,所谓的反叛也就具有了肉眼可见的合法性。于是乎自然地,游戏结局被划分为了两个:戴或不戴金箍,即“取经记”与“闹天宫”的对立,而只有后者才被赋予了真值(唯有这个结局玩家才能获得全部六根)。这就使得《黑神话》的反叛内核明确凸显了出来。

《黑神话》中孙悟空的六个根器

将神佛彻底黑化并以此强调孙悟空反叛的正义与决绝,这在许多《西游记》的当代改编和解读中并不少见。但《黑神话》的“矛盾”在于,它一面在人物形象、台词、游戏方式上精细再现《西游记》原著,一面则在游戏的故事表达上反写了原著;一面一比一还原式拟真了上百佛教寺庙,一面又将不少佛教符号直接书写为恶;一面营造了动人的中式传统美学意境,一面又对孕育了此种意境的“传统”表现出了激烈的反叛……这就使《黑神话》遭到了部分玩家的质疑。那么,我们该如何理解这种既拟真“传统”又反叛“传统”,既内化了“传统”又力图出离“传统”的矛盾呢?是根据《西游记》原著本身包含的“闹天宫”与“取经记”的冲突将反叛视为“传统”的一部分,还是将“传统”拟真视为暗度陈仓的现代“反传统”之掩护?如果说形态层面的“传统”拟真为可能的新主体赋予了民族文化指向,那么故事层面的“传统”反叛又会将这一新主体带向何方?

游戏结局事关金箍

要回答这些问题,就必须将《黑神话》的“矛盾”视为一种结构性症候,事实上,这种症候作为政治无意识贯穿于其整个游戏表达之中。因此,我们必须认识到尽管《黑神话》的核心魅力在于直接指向了传统-现实,但它作为一种电子游戏媒介更是在以隐喻的方式表征着现实。一种游戏-者现实主义的理解方式正是在游戏的互动戏剧中索解“矛盾”之隐喻的潜在指向。[24]

三 破局者还是局中人?

詹明信(詹姆逊)《政治无意识》

詹明信曾将文本与现实的关系视为一种“事先的(再)文本化”,即可把文本看作对现实潜文本的重构,但这种潜文本并非客观存在,因为它根本上是非叙事和非再现的。詹明信用拉康的真实(the Real)来描述这种现实(历史)。[25]换言之,现实的真实是被压抑的空洞,文本的意义即在于通过(再)文本化使我们得以“触碰”真实的现实。这一阐释学论断在电子游戏中仍然适用。就此而言,我们可将《黑神话》的传统-现实进一步理解为通过对《西游记》(“传统”)的再文本化实现对当下语境(“现实”)的(再)文本化。故而要破解《黑神话》隐喻的现实(真实),就必须先在故事层面拆解其对《西游记》的再文本化,这就涉及它基于交互性的叙事方式。

游科团队关于《黑神话》的共识之一是做“有神秘风格的碎片化叙事”[26]。所谓碎片化叙事是被电子游戏发扬光大的一种叙事方式,其典范代表正是影响《黑神话》制作颇多的《黑暗之魂》等魂类游戏。在这类作品中,玩家只会被告知故事的大致框架和走向,而更多的故事背景和细节则需要玩家通过所得物品中只言片语的描述,物品的来源、用途乃至相关的周围环境等推测而出。有些“碎片”能够共同导向一个比较确定的结论,有些则不能。玩家根据游戏体验程度的不同对碎片式线索做出各自的解读,因而在故事的理解上往往会产生不少差异。魂类游戏创始人宫崎英高就非常喜欢阅读玩家对游戏内容做出的各种解释,他认为游戏不应该“剥夺玩家开放阐释的空间”[27],他的叙事模式正是为了激发玩家的想象力,让他们可以根据线索“碎片”发挥想象去解开故事,进而“融入故事”[28]。可见,碎片化叙事充分利用了电子游戏的交互性,通过在游戏中留下诸多细微线索和更多的故事空洞,表面上可为续作提供空间,其实更关键的是吸引玩家主动参与故事补完、创造独属于玩家个人的游戏理解。《黑神话》很明显地实践了碎片化叙事的共识,但却又表现出症候性的潜在差异。

魂类游戏创始人宫崎英高(中)

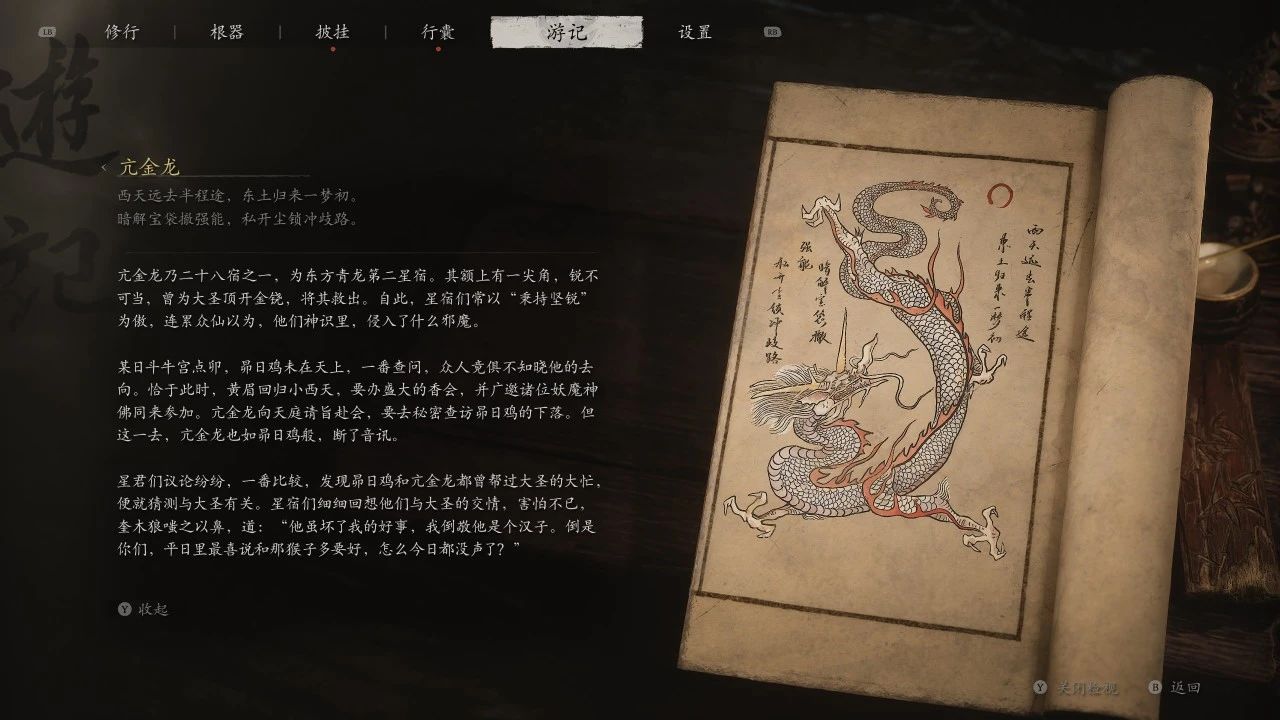

与一般碎片化叙事最直观的不同是,《黑神话》为它的“碎片”赋予了大量文本:在游戏中,玩家通常每击败或遇到一个新的妖怪/人物,都会在游记图鉴《影神图》中解锁相关条目,条目包含角色画像、一首关于该角色的判词和一篇模仿中国传统志怪笔记小说风格的角色小故事。这些条目经由其文本的细微叙述,一方面步步为营地勾勒出了游戏的世界观,另一方面也埋伏了诸多索解故事中隐晦空洞的线索碎片。可以说,《影神图》正是玩家理解《黑神话》的文本基础。

《黑神话》中争论最多的当属留白不少的第二回。该回改编自《西游记》的黄风怪故事,玩家可以通过《影神图》相关条目拼凑出情节的大致脉络:古国斯哈哩曾以崇佛为尚,后来沙国王下令灭佛,不久斯哈哩即遭巨虫蝜蝂侵袭。路过的鼠妖黄风怪出手相助,平定蝜蝂之乱并被拜为国师。后来斯哈哩全国臣民皆变为鼠怪,黄风怪选择离开,去到黄风谷成为唐僧师徒西行路上一难,最终被灵吉菩萨收服为徒。多年后天庭征剿重回花果山的斗战胜佛,黄风怪参与其中并分得了大圣六根。为炼化此根,黄风怪砍下灵吉菩萨头颅重回黄风谷,便成了搜集六根的玩家必须打败的妖王。故事看上去没什么问题,但《影神图》却同时提供了不同解读的线索,“灵吉菩萨”条目中如此记录:

灵吉缘何被砍了头,此事众说纷纭。

……

沙国王似是知晓更多底细:“昔年,大王替我那小国消灾解难时,我曾见过一眼那大虫子。它背上有个佛头,与大王砍的那脑袋,一模一样哩。哎,后来我那城中,人人都变了老鼠,大王只说是他引来的祸事,就带着手下都走了。我知道,大王其实不想走的,他一直想让妖怪们,过些体面日子……”

沙二郎言简意赅:“大王,不坏。大鸟,活该。”

路经此地的马天霸如此叹道:“偷油的老鼠上高台,定是有人架梯来。”

黄风大圣对此事只有一句话:“灾人者,人必反灾之。不是我,也会有别人。”

这段话看似辑录了各人物的不同议论,但这些议论其实都共同指向对灵吉的负面评价。其中最关键的一条是确认了当年蝜蝂背上的佛头正是后来黄风怪砍下的灵吉佛头,这意味着灵吉与为祸一方的蝜蝂之乱有着脱不开的关联。而灵吉的判词“因空见色色生灾,因慈生欲欲如海”似也暗示了他曾犯下过“错误”。《影神图》虽然提供了倾向明显的线索,但灵吉的经历却是游戏中的故事空洞,这就使得玩家可以根据《影神图》和游戏中的其他“碎片”去推断“历史真相”:有的结合第二回卷轴解说和回末动画灵吉发言分析蝜蝂就是灵吉坐骑,灵吉则是持有严格等级观念的恶佛;有的引用“无头僧”条目记录和灵吉对玩家的帮助认为灵吉不坏;还有的质疑上述沙国王证言的真实性并依据“黄风大圣”条目中的话推测灵吉并未作恶,只是卷入了仙佛斗争……

《黑神话》中的《影神图》

《黑神话》里如灵吉一般的“历史谜团”还有许多,玩家进行的各种解读虽结合了《影神图》和游戏中的其他线索,但也混杂了不少出于个人观念的臆断。谁的分析更接近“真相”并不重要,游戏实际上以其留白指涉了詹明信提示的内容:故事空洞中的“历史”本身是非叙事和非再现的。因此真正关键的是,无论结论为何,玩家都经由《黑神话》的碎片化叙事从一个故事的体验者变为了一个故事的解谜者,由“历史棋局”的局中人被召唤为了这一棋局的破局者。换言之,《黑神话》实际上构成了一个意识形态游戏机器,它不仅通过3A的知觉拟真、“传统”拟真将玩家形塑为新视觉体制中的民族文化主体,更在碎片化叙事中将游戏者询唤为了传统-现实的解谜主体,这一主体的实践意义不在于补完故事,而在追逐故事空洞的过程中实现着对传统-现实之反思。不过,《黑神话》还不止于此,它与其他碎片化叙事游戏的重要区别更在其展露了缠绕着这一主体的矛盾。

《西游记》中有一算命先生袁守诚,曾与泾河龙王打赌自己能准确算出降雨细节。泾河龙王没想到他真能算准。为羞辱袁守诚,龙王私改了降雨的天时点数,因此触犯天条被斩。龙王死后阴魂袭扰唐太宗,由此引出整个西游故事。袁守诚在此后故事中再未出现,但作为开启西游的关键一环,给人留下了无限遐想空间。《黑神话》由是将他设置为了游戏中的核心角色之一,在五个回目中玩家都有机会与袁守诚相遇并获得他的帮助,而且袁守诚还具有更重要的身份:当玩家解锁《影神图》中所有条目之后,方能解开最后一个条目——袁守诚。结合游戏中他携带的物品,基本可以推断袁守诚便是《影神图》的作者或主要关系人。这意味着,《影神图》不仅是角色故事和碎片线索的松散集合,还可以被理解为按照一定的作者思路编纂起来的数据库。如果说一般游戏的碎片化叙事只是让“碎片”自在散落,那么《黑神话》的差异则在于将“碎片”明确地数据库化,由此提示了主导性/作者性的读取路径。这一路径是什么呢?

《黑神话》中充满争议的角色之一黄风怪

玩家在四个回目都可去完成四渎龙神支线剧情。四龙为泾河龙王的孩子,原著中他们在龙王死后镇守四渎,安然无恙,《黑神话》则改为他们因恐惧前途,在袁守诚示意下逃离了四渎,但最终仍难逃横死(被玩家打死)。四龙未犯天条,为什么也必须死?袁守诚告诉小黄龙,舍身成仁是龙族世世代代的天命。在“小黄龙”条目中,袁守诚也说:“前因既定,后果难改,又有几人能胜过天命?”玩家在打死四龙后可将他们掉落的物品合成为一柄战斗力极强的飞龙宝杖,这在原著中是如来赐给灵吉制服黄风怪的法器,在游戏中是如何与四龙联系起来的?这目前仍是可由玩家补完的故事空洞。但无论如何,四龙必须死正是因为他们背负了为玩家搜寻大圣六根做出牺牲的天命。那么,什么是天命?袁守诚对弥勒说:“天命,即因果,前因既定,谁也逃不脱后果。我算不出来,无非前因知道得还不够多。”这句话直接道出了袁守诚的逻辑,也是读取碎片叙事数据库的主导性逻辑。而它实质上是一处交互式隐喻,因为这里的天命-因果并无法指向中国传统的天命观和佛教因果论[29],它很明显地被“比作”了作为现代技术逻辑的大数据算法。换言之,袁守诚代表了一种“天命”系统的算法运作,只要知道足够多的因(数据),就能算出更准确的果。

《黑神话》中的袁守诚与弥勒

正是在这里,《黑神话》显示出了其碎片化叙事的自我指涉。袁守诚正是玩家被询唤为的那个解谜主体,玩家关于灵吉或四龙的“真相”莫衷一是,只是由于他们跟袁守诚一样还不知道足够多的因(数据)。在关于“天命”的交互式隐喻中,玩家越过传统天命去拥抱了现实中大数据算法的技术性“天命”,在游戏-者经验中将自己的主体行动暴露为“天命”系统运作的一部分。主体的矛盾由此显现:《黑神话》的碎片化叙事在将玩家询唤为一个传统-现实的解谜主体的同时,把这种询唤本身展露为一种系统赋予的“天命”。如果这是一种意识形态运作,那么它的成功正在于它必须不成功。该意识形态运作的有效性正在于它必须自我暴露为一种有效运作的意识形态,而当如此自我指涉时,它的有效性也变得可疑了。《影神图》中袁守诚的一句话形象地道出了这种矛盾:“看破棋局,有何用?不入棋局,又有何用?”

如果说《黑神话》的碎片化叙事是再文本化《西游记》的一种方式,那么这种(再)文本化便经由《西游记》暴露了今天我们作为“天命”系统运作中的“矛盾”主体之现实。这里主体的矛盾和《黑神话》形态-故事层面的“传统”矛盾是同构的,而它们最终都反馈到了游戏再文本化《西游记》的另一种方式——它的结局表意之中。

四 天命人还是改命人?

《黑神话》的结局引起了不少争议,原因在其“反转”:玩家在游戏中一直被告知自己要打倒各个妖王,搜集大圣六根,以此复活孙悟空。而当玩家终于来到决战地点时,却发现大圣根本复活不了——自己要打倒的最终对象正是孙悟空死后留下的僵尸残躯。有玩家认为不应该让作为重要精神象征的孙悟空死亡,大圣是不会死的;另一些玩家则以为“以肉身之死,换意念永续”,结局是要让游戏者继承大圣遗志,“历代人人皆属此,称王称圣任纵横”。这些看法各有道理,但一种游戏-者现实主义式理解却还需要考虑这一结局所处的游戏的结构性“矛盾”。

游戏最后老猴子告知玩家“惊人真相”

玩家在《黑神话》中扮演的猴子角色被称为天命人。老猴子说孙悟空虽死,但他的根本并没有消失,所以天地会再生出“一个合适的后辈,把那根本连同名号,一起传下去。这天选的后辈,便是天命人”。天命人乃是天命所归继承孙悟空者,这难道不等于说玩家的复活/继承行动本身就是“天命”系统运作的一部分?

二郎神的“最后致意”

然而,游戏中还存在一条暗线:玩家只要完成每个回目中的重要支线任务,便能开启二郎神支线剧情,这正是达成不戴金箍此一“真结局”的前置条件。通过这条暗线可以解锁《影神图》中“翠笠武师”“弥勒”“二郎显圣真君”等条目,从这些条目的碎片线索可推知,终战前老猴子告知玩家的孙悟空六根之首意根已经消失一事并不为真。孙悟空的意根其实保存在二郎神处,所以玩家若不击败二郎神通关,进入游戏第二周目便不会获得意根。而与此事有密切关联的正是弥勒和袁守诚,弥勒质疑天命(“这命若由了天,还有什么意思呢”),袁守诚虽按天命行事,但也想“再赌一把”(“生死已定,何妨一试”)。这里又是一处故事空洞,但已足够提供对玩家行动的第二种理解:二郎神、弥勒、袁守诚暗中策划帮助玩家改写结局,天命人实乃改命人。

孙悟空必须以某种方式主动“死”去

尽管游戏结局有明确导向,但我们在整体上仍不能确定哪种理解更“真”。一方面,从“百眼魔君”条目可知,天命人的行动还有天庭势力插手,而且其中可能还分玉帝和王母两派,于是既有弥勒一方暗策,又有天庭两派密谋,还有游戏中隐约暗示的灵山势力,虽然存在正邪之别,但这事实上依然意味着天命人或许只是各派势力斗法的一枚棋子,他的战斗依赖于不由他掌控的斗争规划。由此反映到更大层面——“真结局”不戴金箍的反叛并不能够摆脱“天命”系统运作的嫌疑。袁守诚让四龙受诛以助玩家的依据在于天命,他的赌也是以“前因知道得不够多”为前提,并不反对“天命”的运作。如此,矛盾再次出现:玩家既可能是顺应的天命人也可能是逆反的改命人,因为我们无法确知这场复活/继承行动究竟是对“天命”系统的彻底造反还是这一系统的自我更新。

周星驰《大话西游》

此处的矛盾是《黑神话》结构性“矛盾”的最终显现:在结局揭示的玩家行动层面,它是顺应的天命人和逆反的改命人之矛盾,在叙事机制层面,它表现于作为传统-现实解谜主体的破局者与作为意识形态受控客体的局中人之矛盾,在游戏形态-故事层面,它是形塑民族文化主体的“传统”拟真与反叛“传统”之矛盾。它们的共同结构在于显示了系统主体反叛之悖论,即就算意识到系统存在缺陷,但主体对系统的反叛本身却只能基于主体对这一系统的依赖。这种结构植根于更大的现实,这一现实在《黑神话》借助3A的技术性文化想象进行民族文化表达时便有所显示——正如克拉里和哈吉奥阿努指出的,一种新主体形态在新媒介技术中的生成,同时意味着该主体受到更深的技术控管和权力作用;世界利用技术系统的数字显现,同时潜藏着世界化为技术功能之元素的可能。[30]那么,对一种“传统”的技术性激活,是否也就是对这一“传统”及其文化想象的技术性改写乃至制约?在这个意义上,无论是游戏的“传统”还是“天命”实际上都构成了一种对当前现实的后人类式技术性总体系统的隐喻,由此,《黑神话》便展现为对现实语境的(再)文本化。不过,更关键之处在于,这种(再)文本化虽是现实结构性的,但更是本土民族性的,而且恰恰是后者才真正提供了对前者“矛盾”的有力回应。也只有从这个角度出发,我们才能理解《黑神话》中的大圣之“死”。

今何在《悟空传》

孙悟空为什么必须“死”?《影神图》“大圣残躯”条目中写道:

悟空叹了口气,道:“八戒,不若我们辞了果位,告老还乡罢。我回花果山,你回高老庄。”

八戒一愣,没想明白为何大师兄突然换了话头。

“要回你自己回,我可不回!回了高老庄还得自己种地收菜,现在啥都不用做,就有吃不完的供品。要多少花样,有多少花样。”

“这供品,本该给那种地收菜的人吃。我们吃了,他们就少吃一点。”

国产网络游戏《斗战神》

孙悟空成为斗战胜佛后仍然闷闷不乐,原因在于他意识到了自己身处的这一系统存在本质性缺陷,即根本上的不平等。这种不平等正是“天命”系统的一部分:第二回末卷轴评价黄风怪为“没天命又不认命”,四龙的天命是舍身成仁,但小黄龙说“我信,但我不认,但愿你的命不是在为这老天做嫁衣”。黄风怪和小黄龙的“不认”皆源于对“天命”的质疑,为什么天命人的天命是继承孙悟空,而黄风怪和小黄龙的天命就只能是充当天命人的垫脚石?答案就在于因果,之所以有此怀疑,正是“前因知道得不够多”。换言之,所谓“天命”正是以技术性的算法系统来为既成的不平等结构保驾护航。然而,孙悟空并不能真正改变或反抗这一系统,不仅因为他会遭到系统的主导性力量——天庭或灵山的压制,更由于他自己就是“天命”系统的因果孕育、历练出来的,他本身就是与这系统血肉关联的一分子,他头上那消不掉的金箍——“成了佛又如何?那道箍,一直都在你头上”——就是证明与象征。因此,为了摆脱反叛缺陷系统之悖论,孙悟空必须以某种方式主动“死”去。

詹明信《地缘政治美学》

《黑神话》的这一孙悟空形象必须放到中国大众文化对《西游记》的持续再文本化脉络中才能理解。尽管不少学者并不认同《西游记》原著中的“闹天宫”和“取经记”存在矛盾[31],但在大众文化中二者却一直被生产和强化为一种矛盾结构。因此,每一次大众文化对《西游记》的重要征用都涉及对这一矛盾的处理。1961年动画《大闹天宫》和1986年电视剧《西游记》分别凸显了“闹天宫”和“取经记”两个面向,正是回应了社会主义革命年代和改革开放建设时期不同的现实精神诉求。而在1990年代的后现代文化表达中,周星驰的《大话西游》将五百年前的反叛呈现为一种实在界的“创伤”,五百年后至尊宝的所有行动皆为修复这一“创伤”,为此他必须以永远失去欲望对象为代价进入神佛的象征秩序(取经)。由是孙悟空降落为“大时代终结时刻的个人”[32],“对象不在,记忆犹存,新的孙悟空只能朝向现实的荒漠做着意义重大或荒诞虚妄的驱动”[33]。《大话西游》在中国社会转轨进入后现代消费社会的语境中将“取经记”建构为“闹天宫”的压抑性父法,进而使得二者都虚无化。这种思路直接影响了2000年代今何在的《悟空传》。在《悟空传》中,压抑性的神佛父法被具象化为一场精心编织的阴谋,天地不仁,神佛皆恶,取经纯是彻头彻尾的骗局,只为诱使孙悟空自己杀死自己。于是“闹天宫”的决绝想象成为已承担起象征秩序的曾经叛逆者之自我安慰。[34]在这个角度上,《悟空传》和后来周星驰“魔怪西游”的自我驱魔可谓一体两面。而《悟空传》的另一大意义在于开启了对《西游记》的阴谋论叙述风潮,其最极端的后继者便是今何在参与编剧的网游《斗战神》。《斗战神》建构了一个暗黑至极的世界观,神佛都是为求长生不择手段鱼肉人类的恶魔,西游五人都是被操弄折磨的棋子。玩家的游戏目的之一便是要去破毁这些“阴谋”。

宫崎英高《艾尔登法环》

詹明信对这类阴谋论文本持有一种辩证看法,即虽然它们都是简单化的妄想性叙述,但同时也症候性地显示了去表征超越人类自然与历史感知经验的、晚期资本主义庞大系统之努力。[35]这可为我们理解《黑神话》提供参考——作为《斗战神》一定程度上的“延续”,从上文论述中可见出《黑神话》多少也受到阴谋论叙述的影响。但正如冯骥所言,它的重要区别在于,“我原来做《斗战神》,主要感觉是爽,打妖怪爽,揭穿一些阴谋很爽,他是一个孤胆英雄。到《黑神话:悟空》,我觉得众生皆苦,人人都有自己羁绊、烦恼、执念……这种有一点暧昧、复杂与灰色的呈现,比直接告诉你正义战胜邪恶更综合一些”[36]。换言之,如前所说《黑神话》将暧昧复杂的矛盾把握为基本的精神结构,这使得它一方面继承了阴谋论叙述表征“系统”的努力;另一方面,它也明白无法将主体与“系统”彻底撇清,也就不可能用简单的反叛想象来掩盖主体与“系统”血肉关联的事实。这种“矛盾”的僵持正是《黑神话》最大的游戏隐喻,也是它不同于此前《西游记》改编之处:在某种想象性的挣扎之后,被迫承担起象征秩序的一代人终于真正地正视了自己所处的“位置”及在当前时代的境遇,新的孙悟空也就如此(再)文本化了现今身处技术性“系统”之新主体的存在状态。从这里我们方能理解《黑神话》中孙悟空之“死”——它不是《悟空传》中被动的自戕,而是主动的金蝉脱壳,是以金蝉脱壳的“死”来实现对“系统”本身的逃逸游戏。那么,逃逸有何意义呢?

白惠元《英雄变格》

这种主体的“矛盾”僵持,这种意识到“系统”的缺陷,但作为“系统”之一部分又无力改变的逃逸似乎展示了当今世界一种普遍的情感结构。2022年宫崎英高主导制作的3A游戏《艾尔登法环》讲述了类似的故事:女王玛莉卡发觉其执掌的黄金树“系统”存在重大缺陷,但自己并没法直接改变,所以她选择砸碎作为“系统”核心的艾尔登法环,从此逃逸消失,将世界推向纷乱,以期实现对“系统”的颠覆与再造。玩家需要努力搜集法环碎片,成为新的艾尔登之王,担负起重建“系统”的责任。游戏提供了几个可选择的平行结局,但无论何种结局重建的“系统”都存在着不同的缺陷,这是更悲观的对反叛“系统”之不可能性的表述。《黑神话》的区别也在这里,它不提供选择(结局的真假赋值意味着其实只有一种选择)。游戏对选择的囊括或排除本身便是其程序性修辞的表意方式[37],而当《黑神话》将金蝉脱壳之“死”与反叛做唯一连接时,其意义也就昭然若揭——白惠元用竹内好评价鲁迅的“回心”一词来解释《西游记》的矛盾[38],颇有启发性,沿用这一思路,我想面对今日结构性的“矛盾”,可能应该重提鲁迅的“中间物”意识[39],或许只有抉心自食式的自我解剖、自我否定才能在逃逸的游戏之中激发出超越“系统”的潜能。

抉心自食,游戏“天命”

在此意义上,《黑神话》的结局既不表现为虚无主义的反叛,也不是简单化的精神传承,而是以一种抉心自食的巨大魄力将自身显示为对甚至不可想象能被超越的“系统”本身之否定。这种否定表意,需要游戏者调用关于孙悟空的民族文化和大众文化想象才能彻底完成,由是,《黑神话》在另一层面指向了传统-现实,它的潜能寄望于在游戏与玩家合力的游戏-者现实主义中得到理解:

对自身所属“天命”之怀疑,在这一“天命”之中抉心自食的挣扎,与“天命”的逃逸-否定游戏,比作为“天命”系统自我更新的反叛想象更有意义,这正是《黑神话》独特的文化表意,或许也是处在“系统”结构性“矛盾”中的新主体可能的希望所在。

杨宸

华东师范大学中文系

200241

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2024年第12期)

注 释

[1]见VG Insights,

https://vginsights.com/game/black-myth-wukong。

[2]新华社B站账号在《黑神话》发售前两天至当日连续发布了三则对其制作人的部分视频专访,见

https://space.bilibili.com/473837611/

search/videokeyword=%E5%86%AF%E9%AA%

A5。完整版专访《张扬对话〈黑神话:悟空〉冯骥:完成比完美更重要》在游戏发售一周后放出,见https://v.qq.com/x/cover/mzc

00200bo9alfh/m4100ozich6.html?

ptag=bing.com。游戏发售近两个月时,央视新闻频道也发布了对《黑神话》制作人的专访《[面对面]专访冯骥:重走西游》,见

https://tv.cctv.com/2024/10/13/VIDEppslo4m

03DJEwb1i22Ih241013.shtml。

[3]Ian Bogost, Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames, The MIT Press, pp. 29, 48-52.

[4]Alexander Bernevega and Alex Gekker, “The Industry of Landlords: Exploring the Assetization of the Triple-A Game”, Games and Culture, 2022, Vol. 17(1).

[5]主机指的是游戏公司研发的专用于玩游戏的设备,俗称游戏机,如任天堂的Famicom(红白机)、Nintendo Switch(NS),索尼的PlayStation(PS)等。针对某个主机平台开发的游戏即主机游戏。

[6]Brendan Keogh,“Triple-A Games”, see Mark Wolf and Bernard Perron ed, The Routledge Companion to Video Game Studies(Second Edition), Routledge, 2023, p.115.

[7]至少在十几年前,西方就已经开始了对3A游戏产业模式的政治经济学式批判与反思,参见David B. Nieborg, Triple-A: the political economy of the blockbuster video game, PhD thesis, University of Amsterdam, 2011。

[8]“Triple-A Games”, The Routledge Companion to Video Game Studies(Second Edition), p.114.

[9]多边形:《〈黑神话:悟空〉爆红之后,我走进了游戏科学》,《IGN中国》公众号,2020年9月11日。

[10]祝佳音:《如今我风华正茂:游戏科学如何制造〈黑神话:悟空〉》,《触乐》公众号,2020年8月21日。

[11]视觉体制变革的分析参见乔纳森·克拉里《观察者的技术》,蔡佩君译,华东师范大学出版社2017年版。

[12]相关论述见杨宸《游戏-者的三重界面——论电子游戏的交互性及其政治》,《中国现代文学研究丛刊》2023年第5期。

[13]关于电影中数字技术的运用对摄影传统合法性的继承,见Stephen Prince, Digital Visual Effects in Cinema, Rutgers University Press, 2012, pp. 95,224-225。

[14]这段历史参见王亚晖《中国游戏风云》,中国发展出版社2018年版,第137~159页。

[15]张明萌:《对话〈黑神话:悟空〉制作人冯骥:你在自信之巅时,也在愚昧之渊》,《南方人物周刊》2024年第26期。

[16]赵挪亚:《〈黑神话:悟空〉制作人冯骥对话观察者网:用世界级的水准,讲一个中国故事》,2020年8月25日,观察者网,https://www.guancha.cn/fengji/2020_08_25_562779_S. shtml。

[17]张明萌:《缔造黑神话——独家专访〈黑神话:悟空〉制作团队》,《南方人物周刊》2024年第26期。

[18]Markos Hadjioannou, From Light to Byte: Toward an Ethics of Digital Cinema, University of Minnesota Press, 2012, pp. 93-95,123,136-140.

[19]见张明萌《缔造黑神话——独家专访〈黑神话:悟空〉制作团队》。

[20]见张明萌《对话〈黑神话:悟空〉制作人冯骥:你在自信之巅时,也在愚昧之渊》。

[21]吴承恩:《西游记(李卓吾评本)》,上海古籍出版社1994年版,第178页。

[22]刘一明:《西游原旨》,中央编译出版社2014年版,第65~67页。

[23]这一情节实际上来自充满遗憾的《斗战神》。

[24]关于游戏的交互式隐喻和游戏-者现实主义的论述参见杨宸《游戏-者的三重界面——论电子游戏的交互性及其政治》。

[25]Fredric Jameson, The Political Unconscious: Narrative as a socially symbolic act, Routledge Classics, 2002, pp.66-67.

[26]见祝佳音《如今我风华正茂:游戏科学如何制造〈黑神话:悟空〉》,《触乐》公众号,2020年8月21日。

[27]见“Drained of Blood - An Interview with the director of Bloodborne Hidetaka Miyazaki”, http://soulslore.wikidot.com/bb-future-press-guide-interview。

[28]出自宫崎英高播客访谈,文字版见http://soulslore.wikidot.com/das1-game-no-shokutaku。

[29]中国的天命观和佛教因果论可参见方立天《中国佛教哲学要义》,宗教文化出版社2015年版,第93~95、107~112页。

[30]见乔纳森克拉里《观察者的技术》,蔡佩君译,第28~31、224~225页;Markos Hadjioannou, p.35。

[31]古代《西游记》评本的证道谈禅思路皆不认为二者存在矛盾,当代林庚先生的“童心说”也否定了此种矛盾,见林庚《西游记漫话》,商务印书馆2017年版,第93~118页。

[32]戴锦华:《后革命的幽灵》,见《跨文化对话》第38辑,商务印书馆2018年版,第29页。

[33]杨宸:《“碎片”再生产与“情怀”的耗散——谈谈〈大话西游〉的电影IP化》,《艺术评论》2019年第2期。

[34]白惠元:《英雄变格:孙悟空与现代中国的自我超越》,生活·读书·新知三联书店2024年版,第215~216页。

[35]Fredric Jameson, “Cognitive Mapping”, in Marxism and the Interpretation of Culture, ed. C. Nelson and L. Grossberg, University of Illinois Press,1988, p. 356; Fredric Jameson, The Geopolitical Aesthetic: Cinema and Space in the World System, Indiana University Press, 1995, pp. 2-3.

[36]见张明萌《对话〈黑神话:悟空〉制作人冯骥:你在自信之巅时,也在愚昧之渊》。

[37]Ian Bogost, p. 45.

[38]见白惠元《英雄变格:孙悟空与现代中国的自我超越》,第21页。

[39]相关论述见汪晖《反抗绝望:鲁迅及其文学世界》,生活·读书·新知三联书店2008年版,第181~189页。

|