|

王瑶

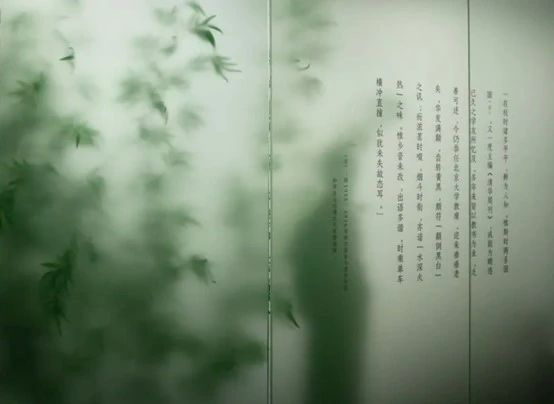

无论谁来设计王瑶学术文献展,都不会错过王瑶1987年5月为《清华十级(1934—1938—1988)纪念刊》所撰《自我介绍》,此短文不仅文字简洁俏皮,且内容高度凝练,意蕴宏深。北大校史馆只是陈列文本,中国现代文学馆则将全文打印在磨砂玻璃上,旁边翠竹掩映,灯光下王先生的剪影若隐若现,视觉效果很好,只可惜字体偏小,很少有人仔细阅读。

中国现代文学馆“魏晋风度与五四精神——王瑶和他的世界”专题展

请记得,那可是王瑶先生晚年最得意的文字,不断念给访客听。一般人关注的是文体的幽默诙谐,即“迩来垂垂老矣,华发满颠,齿转黑黄,颇符‘颠倒黑白’之讥;而浓茗时啜,烟斗常衔,亦谙‘水深火热’之味”;我更看重的是其左翼记忆:“在校时诸多平平,鲜为人知。惟斯时曾两系囹圄,又一度主编《清华周刊》,或能为暌违已久之学友所忆及。”[1]

稍微了解现代中国史的人都明白,1935年的“一二·九运动”,是抗日救亡的关键一环,也是大批北平青年学生积极参与政治且迅速成长的重要契机。为纪念该事件一周年,王瑶曾撰长文《一二·九与中国文化》,论证“一二·九是五四在中国历史中的一发展”,“因了一二·九而使中国文化推动了一步,也因了一二·九而使中国文化人也迈进了一步”。[2]半个世纪后,已成为著名文学史家的王瑶,追忆往事,对自己没有错过这个绝好的历史机遇,明显地十分自豪。

可以这么说,年轻时曾积极参与“一二·九”学生运动,并在第二年加入中国共产党,这是王瑶先生生命的底色。虽然日后脱党,不再从事实际政治,已成为古典文学及现代文学研究第一流学者的王瑶,内心深处,依旧认为自己是“左翼”——很可惜这与北大党委及上级机构的判断截然不同。[3]

北京大学校史馆的“魏晋风度与五四精神——王瑶先生诞辰110周年”学术纪念展

北京大学校史馆的“魏晋风度与五四精神——王瑶先生诞辰110周年”学术纪念展,将“一二·九”学生运动的诸多照片与文献资料安排在临窗的位置,以便参观者将其与窗外那两座为纪念四位“三一八”惨案中遇难学生而立的纪念碑对照阅读,这当然是极好的主意。参观者若能兼及王瑶先生当年刊登在《清华周刊》上的诸多论政文字[4],应更能体会这位左翼青年的热血与激情。

不久前,因读我若干怀念王瑶先生的文章,《读书》前主编吴彬来信,告知她在编辑《钱锺书杨绛亲友书札》时,读到王岷源1989年12月写给钱锺书的信,其中提到王瑶先生:

昨天又去朗润园为陈占元兄送行,他今晨乘机赴美探亲。他今年已满八十一岁,还能做长途行,实在不错。也就在他那里听说王瑶兄已在上海辞世了。他在清华比我晚三四班,大概今年只有七十四五,照现在的“标准”也算是去得较早的了。1935年3月,国民党军警开了卡车到清华逮捕学生十一人,王瑶兄和我和柳无垢等同学被捕入拘留所,住了三天三夜,才沾了柳的光,由梅贻琦校长亲自来把我们保释返校,所以我同王兄曾一度是难友。这次听说他是在杭州现代文学讨论会上发病的,送到上海医院治疗了些时候,终于不起。[5]

王岷源先生(1912—2000)早年毕业于清华外文系和清华研究院,后赴耶鲁大学学习语言学,1947年回国后,一直在北大西语系任教。对于这位国内英语教学领域屈指可数的著名学者,与王瑶先生到底有何交往,此前我一无所知。翻查杜琇编、《王瑶全集》编辑小组补充审订的《王瑶年谱》,终于发现1935年则有这么一段:

3月某日清晨,北平市军警到学生宿舍搜捕学生,先生与张新铭、柳无垢、王岷源等十人被捕,押送公安局拘留,衣服上带上政治犯第××号的条子,还用油墨留下十指指纹,并照了像。拘捕后共审讯两次,主要追问与“中国社会科学家联盟”的关系和活动情况。第四天由清华大学校长梅贻琦领回学校。[6]

这是王瑶第一次入狱,那年他二十二岁,清华大学中国文学系二年级学生。

在《钱锺书杨绛亲友书札》开篇的“整理者言”中,吴学昭称,杨绛先生晚年亲手销毁了钱锺书先生和她本人的日记,以及不少亲友书信。但某天话别之际,杨绛从橱柜里捧出一个大布袋,对她说:“这都是我看了又看、实在下不去手撕毁的亲友书信。我近来愈感衰弱,自知来日无多,已没有心力处理这些信件,现在把它们全部赠送给你,由你全权处理,相信你一定不会让我失望。写信人中,不少你都熟识,哪怕留个纪念也好!”作为该书的整理、翻译、注释者,吴学昭不辱使命;即便有这样那样的缺憾,其正式刊行依旧值得庆贺。全书收入各方致钱杨夫妇信函277封,以及钱杨二位的若干复函,其中存信超过10封的四位中国人,分别是宋淇(28通)、胡乔木(17通)、王岷源(17通)、许景渊(10通)。王岷源先生能与钱杨夫妇保持半个多世纪的友谊,可见其学养及趣味非同一般,难怪有评论者称“他写给钱杨的信,量大好看,是全书的亮点之一”。[7]

此乃王瑶第一次入狱;至于第二次入狱,《王瑶年谱》是这么记载的:1936年3月31日,“先生参加抬棺游行示威,被捕,送入陆军监狱,戴上镣铐,两个星期后被释放回学校”[8]。这一回的入狱与出狱,“文革”中备受追问与审查,总算有惊无险,相关细节,参见王先生女儿王超冰所撰长文《父亲王瑶:“文革”期间的一个案例》[9]。

两次入狱中间,还有这么一个插曲:“(1935年)12月16日,参加反对成立‘晋察政务委员会’的示威游行。游行队伍在离开宣武门时被军警阻拦,先生也挨了打。”[10]这次游行挨打,不像被捕入狱那样记录在案,当初未见专门报道,事后也只是个人追忆。也正因此,王瑶先生特别挂念。

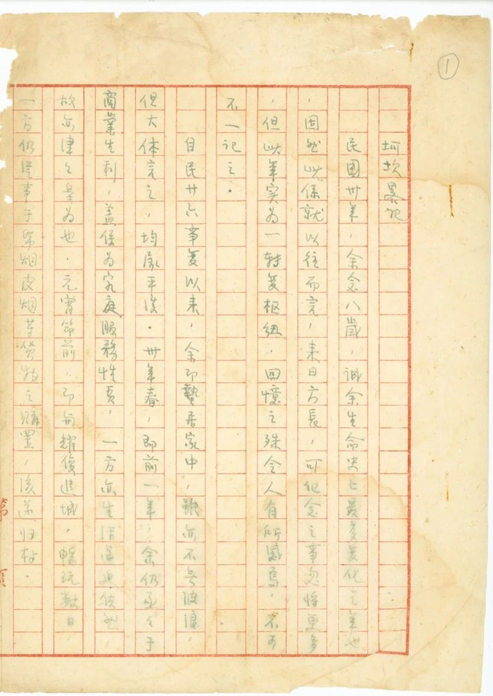

北京大学图书馆藏《坷坎略记》手稿

1989年11月21日,王瑶先生抱病出席在上海举办的巴金学术研讨会开幕式,致辞时体力不支,当即送医,第二天转华东医院治疗。26日病情危急,从鼻腔插管,此后不能说话,只能简单书写。12月4日情况较好,王先生给妻子杜琇写纸条:“1216我确实挨了一刀,请您相信。”[11]这里的“1216”,说的是1935年12月16日的示威游行,估计是“文革”期间多次被质疑,去世前不到十天(王先生13日晚8点40分去世),已经处于昏迷状态,偶尔清醒时,王先生还在纠结此事。到底是唯恐后人误解,还是担心被抹杀,反正记忆深处,这一刀极为重要,乃左翼青年王瑶的精神印记——本人确信无疑,旁人不见得承认与理解。[12]

不管是两本图文书(《王瑶画传》《风雨读师》),还是两个文献展(中国现代文学馆、北京大学校史馆),都特别展示了王瑶1942年4月20日所写《坷坎略记》手稿。此手稿现藏北京大学图书馆,作者生前没有公开发表,那明显是写给自己看的,详记一年来的坎坷经历,以及摆脱所有羁绊南下求学的强烈愿望。五个月后,王瑶如愿以偿,在西南联大正式复学,从此走上了学术之路。

1989年底王瑶先生去世,第二年8月,天津人民出版社刊行《王瑶先生纪念集》。众多追怀文章中,有两篇对于后人理解学者王瑶特别重要,一是赵俪生的《宛在的音容》,一是季镇淮的《回忆四十年代的王瑶学长》。

赵俪生(1917—2007)是王瑶的清华同学,当初在校时志同道合,关系极为密切,且都积极参加“一二·九运动”。全面抗战爆发后,各自颠沛流离。1941年秋冬,王瑶与在陕西乾州中学任教的赵俪生多次相聚[13],其中有一次夜谈的内容如下:

当时既有枪炮战场,也有思想战场,还有精神战场,其中再夹杂着若干人际战场。经过几个昼夜的畅谈,我们认为,进《宰辅传》压根没有门;进《忠烈传》也未必有资格;进《货殖传》根本没有那本领;到头来还是进《儒林传》吧。这就是我们的路线。可是道路又各有不同,他辗转自宝鸡,而汉中,而重庆,而昆明,拿大学文凭和研究生文凭去了,我则边教边读,自力苦苦营生,且不懈于学业的上进。[14]

二人都是聪明人,也都曾是激进青年,此时判明形势,决心走学术之路,争取入《儒林传》——这个大判断很有远见,日后果然如愿。

季镇淮(1913—1997)是王瑶在西南联大(准确说是清华大学研究所中国文学部)读研究生时的同学,后又一起任教清华大学以及1952年院系调整后的北京大学。除了是长期同事,更因念研究生时,季的导师闻一多与王的导师朱自清合作无间,学生自然是两位导师的课都选。[15]可以这么说,了解/谈论1940年代的王瑶先生,没有比季先生更合适的人选了:

1946年上半年,他在清华研究所继续写研究生论文。这时清华、北大的研究生,或在城内,或在东郊的龙头村、司家营,大概也有人在写论文,但据我所见,如王瑶学长那样胸有成竹,那样有计划、不急不忙、一篇一篇地在写,我不知还有什么人;而写成之后,能在解放初出版有王瑶所写《中古文学史论》似的成绩,我不知还有什么人的著作。就这点说,王瑶学长的研究生论文是卓越的,独高一等的。但当时我是不知道的,没有听他夸过口,只见他有信心地在写。[16]

如此心无旁骛、专心致志撰写研究生论文的身影,在漫天烽火的映照下,显得不太合时宜。这与他此前经历五年坎坷,已经立志走学术道路有关。正因此,清华大学复员北京后,王瑶竟然会对同事季镇淮说:“我相信我的文章是不朽的。”[17]

这种学术自觉,作为一种人生选择,必定关闭了好些时事/时势的频道,这在当年的进步青年看来,当然属于“落伍”。季镇淮先生晚年多次聊天时提及:还是你导师聪明,很早就确定志向,且一步一步走过来,步步不落空。当年战火纷飞,不是每个研究生都能顺利完成学业的;即便完成学业,也不见得此后能再接再厉,成就一部不朽名著的。

我感兴趣的是,精明的王瑶先生,把这“一步一步走过来”,通过证书的形式全都坐实了。这就说到中国现代文学馆主办的“魏晋风度与五四精神——王瑶和他的世界”专题展,策展方最后关头在馆里的王瑶文库发现三张上世纪四十年代的证书/聘书。如此压箱底的宝贝,没能插入《王瑶画传》与《风雨读师》,自然十分遗憾。有鉴于此,我发朋友圈时,特别提醒友人及学生关注。没想到很快有老友来信,询问“王瑶”是否又名“王遥”?仔细一看,王先生的研究生毕业证明书上,确实写着“王遥”。这么严肃的文件,为何出现明显错字呢?再仔细看,我明白了,这文件是事后补办的。因为,国立清华大学发给王瑶教员聘书署的时间是1946年5月,而发给王瑶本科毕业证书的时间是1947年1月9日,发给研究生毕业证书时间是1947年1月15日。为何已经在清华大学任教了,王瑶还要补办本科及研究生毕业证书呢?那是因为他知道,既然走学术的路,这些东西很重要。这三张宝贝搁在证书墙的最上面,若非拍照放大,不会发现此秘密的。

这种对于学问的长期执着,以及成名成家的强烈愿望,日后成了王瑶不断检讨的主要问题。在王先生历年所写众多检讨书中,我以为最能体现其真实想法的,是1952年2月26日在清华中文系教师会上宣读的那一份。既然是检讨书,当然以自我批判为主,比如“‘一二·九’学生运动时,我是一个共产党员,在表面上看起来,当时工作很积极,但我并没有从思想、从立场上解决问题,这就成了后来脱离革命的根源”;我的志向是“要在中国古典文学的研究方面成一个第一流的学者”,因为,“我以为中国念马列主义的人多半不念古书,就是念也只念中国历史或中国哲学,绝没有人念中国文学,因为他如果喜欢文学就念新文学了。而一般大学学者又只懂古书,绝不会懂马列主义。我狂妄地以为这三方面我都有些基础,如果有时间条件,一定能一举成名的”;基于这一设想,埋头读古书,专心钻研学问,“三年以来,我把主要精力都放在追求个人名利的写文章方面,对于教学工作采取了一种敷衍塞责的不负责任的态度”。[18]以上检讨,虽有自我辩解成分,但基本属实,不像以后诸多检讨书之刻意逃避或逢场作戏。[19]

文献展之不同于图文书,最大特点在于,可根据论述/展出需要,随意放大图像的尺寸。这取决于主办方的立场以及策展人的趣味。比如那张在北京万寿寺中国现代文学馆旧址的合影,一同出镜的有胡乔木、周扬、曹禺、艾青、贺敬之、刘白羽、孔罗荪、朱子奇等,事情及人物都很重要,可王瑶并非关键角色,因此图片没有放大。相反,那张王先生在北京大学中关园住所前院与妻子杜琇的合影,放大到一米开外,且置于展览的重要位置。那是我事先交代的——展览主角当然是王先生,但抚育子女、抄写书稿的师母,在展览中必须有突出的呈现。

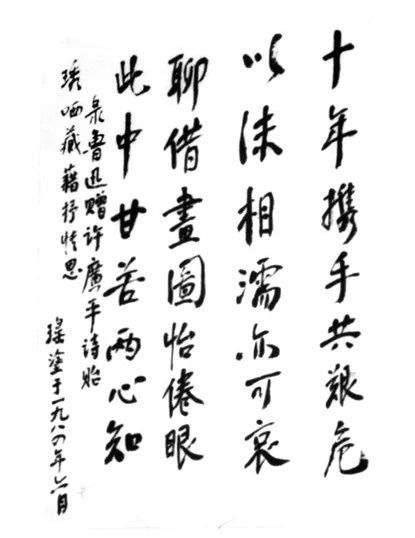

与此相配合的,是王瑶那张抄录鲁迅“十年携手共艰危”诗的手迹[20],后面的款识云:“录鲁迅赠许广平诗,贻琇哂藏,藉抒情思。瑶涂于一九八四年六月。”这一年,王先生七十寿辰,弟子及友人纷纷庆贺,一个月后,王先生题赠相濡以沫的老妻。这只是借用鲁迅的诗句,还不太算数;第二年,王先生终于吟诗题赠:“五华白首盟,屈指四十春。甘苦相与共,絮絮话平生。老来有感,口占数句,书赠小琇。昭琛,一九八五年七月十一日夜。”可惜的是,这幅书法作品没能在两个文献展上露面。

王瑶书赠杜琇鲁迅诗手迹

其实,我也没看过这幅书法的原件,有的只是中国台湾何创时书法艺术基金会主办的《恋恋红尘:七夕情诗·书信大展》的宣传折页。那个展览2000年8月6日至10月1日在台北市何创时书艺馆展出,说明书上写着:“展出清末林觉民《与妻诀别书》,民初文学家巴金、朱自清、罗家伦、曹禺、王瑶……等人情诗、书信”,折页上有王瑶夫妇照片以及这幅书法作品。去年四月,我赴香港中文大学开会,王得后先生委托我将友人辗转送回的展品,带到香港交给王瑶先生的孙女。上面开列的清单,没有这幅作品,照片之外,主要是三封七页书信。

第一封写于1966年11月23日中午,那时“文革”刚开始,校园还比较安静,妻子杜琇及儿子小默在外大串联,王瑶写信告知:“我的情况如旧,看来是挂起来了,在批斗前,不会有甚么变化。”第二封写于1968年10月21日,已经住了两个月牛棚,不准外出,冬天将到,要求妻子送寒衣,顺便探望。最后的“又及”是:“小默如分配离开北京,务请来此要求我回家一次。因为对我来说,很可能是不容易再见面的。”第三封写于1969年11月1日夜,告知下放到北京郊区平谷县,住贫下中农家,通讯地址为“平谷县山东庄公社鱼子山大队北大中文系教改队七班”,每天劳动、大批判,还有领导谈话等,但比在校时气氛宽松些。此三信均已收入《王瑶全集》第八卷的《王瑶书信选》[21],内容并不新鲜,但以书信原稿形式展出,从一个侧面描述王先生的“文革”遭遇,还是很有震撼力的。

当然,最重要的还是那“老来有感,口占数句”,因这牵涉夫妻双方最为隐秘的感情生活。事情还得从起首的“五华白首盟”说起。1943—1946年,在读研究生王瑶,为应付物价上涨、生活拮据的困境,与同学朱德熙、季镇淮、汪篯、吴征镒、李赋宁等,在昆明的五华中学兼课。老同学朱德熙日后在悼念文章中提及:

1943年,云南耆宿李根源先生创办了五华中学,昭琛和我都去那里任教。五华中学是一所很有特色的学校,因为管理得好(校长是根源先生哲嗣希泌先生),教员阵容整齐(全都是联大青年教员和研究生,朱自清先生也在那里兼过课),培养出不少优秀的人才。昭琛在五华任教三年多,参与学校筹划,功劳很大。五华中学还有一个特点,就是师生之间特别融洽,昭琛那时住在学校,跟同学的关系尤其亲近。[22]

王瑶先生跟五华中学同学的关系可不是一般的好,后来甚至与高中三年级学生杜琇谈起恋爱。那年王瑶33岁,杜琇20岁。困难在于,王必须处理前妻的问题,杜则是家长坚决反对。好在双方意志坚定,1946年5月,趁着西南联大奉命结束,师生分批复员,王瑶与杜琇先后离开昆明,在曲靖县会合,然后搭乘大卡车经由贵阳、重庆、广元、西安,过黄河再坐大马车到达太原。这段经历,杜琇在王瑶去世后的追忆文章中有详细的描述:

我和先生是偷偷地离开昆明的,时间是46年5月中旬,先生提前两天坐火车到曲靖县等我;我给家里人扯了个谎,出门坐上预先准备好的吉普车到曲靖跟先生会合(这完全是先生靠着朋友的帮助设计安排的)。然后搭了一辆装着货物捎带搭几个旅客的大卡车,奔向通往贵阳的盘山公路,开始过我们旅行结婚的生活。[23]

四十年后,回首往事,夫妇俩“絮絮话平生”,于是有了这首写在彩笺上的五绝。

很可惜,这幅很能体现夫妻情感的书法,最后两个展览都没能用上。一开始是担心根据印刷品重新制作,效果不好,犹豫是否跟远在英国的师母申请电子版;考虑到师母年事已高,不好意思麻烦她。因只是示意图,不必过分追求清晰度。没想到,最后是策展人与我的学生商议,决定弃之不用,原因是书写这首五绝的红色彩笺,上面题有“西门庆观戏动深悲”,怕无意中泄露当事人的隐私。等汇报到我这里时,木已成舟。办学术文献展,作品多一张少一张无所谓,关键是不能出错——当初选择照片及文稿时,我确实是这么嘱咐的。

其实问题没那么复杂,我也保存有一页同样的彩笺,那是近现代著名藏书家、小说戏曲研究专家马廉“不登大雅堂”的专用信笺,根据明崇祯本《金瓶梅》第六十三回“西门庆观戏动深悲”插图复刻。二十多年前,我在《看图说书——小说绣像阅读札记》中提及此事:

至于马先生本人对这二百幅插图的喜爱,从一件小事不难看出:选择若干图像,请人复刻,作为自家“不登大雅堂”的专用信笺。二十世纪二三十年代的北平学者,生活比较悠闲,经济上也还宽裕,不必如今日大学教授之急功近利,方才有此纯属个人兴致的雅事。信笺刻成后,曾分赠友人,只是数量不会太多。以致博雅如黄裳先生也都感慨:“我还保存着一张沈尹默先生五十年代寄给我的信,就用的是这笺纸,可惜不能复制。”(《翠墨集》第250页)如此别致的信笺,我倒是保存了一枚,那是孙玉石先生的惠赠;而孙先生又得之于曾受鲁迅委托协助搜集有插图的版刻书籍的章廷谦(川岛)先生。据说,那是因章先生借阅《知堂回想录》,看到“二马之余”节提及马廉“又别有一种画笺,系《金瓶梅》中插图,似刻成未印,今不可得矣”,很不服气,当场就拿出实物并分赠友人。[24]

记得那天孙玉石老师带几页“不登大雅堂制笺”到王先生家,主要是赠送王先生,顺便也分给我一枚。至于马廉复刻《金瓶梅》插图,为何选择这一幅而不是别的著名场景,我当初略有评说[25],这里不便展开。只是想说明一点,王瑶先生“书赠小琇”时,选择此“不登大雅堂制笺”,既没“观戏”,也非“动深悲”,应该是随手拿来,没什么特别的含义。

对于学术文献展来说,有图不等于有真相,无图不等于不存在。观众如何观看,何处合影,怎么阅读,是个值得认真推敲的话题。有幸参与规划与制作两个学术文献展,对其中涉及政治、学术与爱情的几幅作品略有感悟,于是铺展成文,就教于方家。

陈平原

河南大学文学院

475001

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2024年第11期)

注 释

[1]王瑶:《自我介绍》,《王瑶全集》第八卷,河北教育出版社2000年版,第103页。

[2]昭琛:《一二九与中国文化》,《清华周刊》1936年12月16日第45卷第7期;第6期还有王瑶用笔名“达忱”撰写的《一二九一周年》,参见《王瑶全集》第七卷,河北教育出版社2000年版,第45~60、157~159页。

[3]参见陈徒手《文件中的王瑶》,《故国人民有所思——1949年后知识分子思想改造侧影》,生活·读书·新知三联书店2013年版,第178~193页。

[4]参见王瑶《竟日居文存》,《王瑶全集》第七卷,第3~200页。

[5]吴学昭整理、翻译、注释:《钱锺书杨绛亲友书札》,生活·读书·新知三联书店2024年版,第218页。王瑶先生是1989年11月13日至19日在苏州(而非杭州)参加现代文学研究学会第五届理事会第二次会议及相关活动时感染风寒,20日转上海,21日上午参加巴金学术研讨会致辞时病倒送医。

[6]《王瑶年谱》,《王瑶全集》第八卷,第365~366页。

[7]参见张修智《书札里的钱杨世界——读〈钱锺书杨绛亲友书札〉》,《经济观察报》2024年6月11日。

[8][10][11]《王瑶年谱》,《王瑶全集》第八卷,第366、366、400页。

[9]参见王超冰《父亲王瑶:文革期间的一个案例》,收入陈平原编《王瑶与现代中国学术》,北京大学出版社2017年版。

[12]虽因“七七事变”后滞留老家平遥,因而脱党,日后转为相对平静的学院生活,内心深处,王瑶先生始终不忘其早年的左翼立场,这在其《中国新文学史稿》《鲁迅作品论集》中明显可以看出。

[13]王瑶《坷坎略记》中不止一次提及与赵俪生聚会,其中一段:“后又至乾县住一周,冯夷少年气盛,思想颇不融洽,结果不欢而散。”参见《王瑶全集》第七卷,第205页。赵俪生原名赵甡,字俪生,曾用笔名冯夷。

[14]赵俪生:《宛在的音容》,《王瑶先生纪念集》,天津人民出版社1990年版,第15~16页。

[15]参见陈平原《六位师长和一所大学——我所知道的西南联大》,初刊《21世纪经济报道》2007年11月12日,收入陈平原《抗战烽火中的中国大学》,北京大学出版社2015年版。

[16][17]季镇淮:《回忆四十年代的王瑶学长》,《王瑶先生纪念集》,第18、22页。

[18]参见王瑶《在思想改造运动中的自我检讨》,《王瑶全集》第七卷,第263~264、265、268页。

[19]参见钱理群《读王瑶的“检讨书”》(《中国现代文学研究丛刊》2014年第3期),该文仔细辨析“洗澡运动”中的王瑶检讨书(1952)、反胡风运动中的王瑶检讨书(1955)、“拔白旗运动”中的王瑶检讨书(1958),以及“文革”期间的王瑶检讨书(1969)。

[20]“十年携手共艰危,以沫相濡亦可哀。聊借画图怡倦眼,此中甘苦两心知。”这首诗写于1934年,当时鲁迅与许广平相识十周年,鲁迅将一套《芥子园画谱》赠予许广平,并在扉页上提笔写下这首诗,以示纪念。

[21]收入《王瑶书信选》,《王瑶全集》第八卷,第265~266、267~268、269~271页。

[22]朱德熙:《哭昭琛》:《王瑶先生纪念集》,第11页。

[23]蕴如(杜琇):《无题》,《王瑶先生纪念集》,第319页。

[24][25]陈平原:《看图说书——小说绣像阅读札记》,生活·读书·新知三联书店2003年版,第41、43页。

|