|

《发刊词》,《歌谣周刊》第1卷第1号,1922年12月17日

内容提要

在1923年发表的《歌谣与方言调查》一文中,周作人提出在以音韵为主的调查方法之外,也可以开展“以词为主”的调查,围绕这个提议,歌谣研究会、方言调查会内部展开讨论,其中林玉堂等强调以音韵为中心的系统研究,并因此对周作人提议的非学术性和文艺底色感到不满;同样地,在科学性和系统性的标准下,不仅扬雄《方言》过时,且章太炎的《新方言》只是有“语原学”价值。这意味着,传统训诂学、语言文字之学的文化建构实践,在现代语言学学科化进程中已无处安放。有意思的是,这种被学术逻辑排斥在外的文化实践,恰被彼时更具开放性的新文学所吸纳——受英国语言文化和文化人类学启发,周作人的提议真正指向的是“词的文化史”(区别于辞书意义上的“词义”),而他在提议受挫后的美文写作,正是对这一思路的展开:拣选边缘文化关键词如野菜(乡土风物)、喝茶(日常生活)、苍蝇(草木虫鱼)等,其美文书写由此展开了“改造生活”和重构文化史的尝试。作为将意义最小单位的政治能量从既定框架中解放出来的尝试,与文体创新同步地打开“词的文化史”的可能性,正是1920年代周作人美文与鲁迅杂文共享的自觉。到了1930年代,“五四”新文化人不再是唯一具有革新合法性的群体,谁能够强力介入“约定俗成”的生灭,就意味着谁是历史创造的主体,历史可能性如何在实践中展开,以及文化史与政治的关系,成了新的问题。

关 键 词

《歌谣周刊》 周作人 章太炎 鲁迅 美文 杂文

1923年到1924年,歌谣研究会、方言调查会内部围绕周作人提出的“以词为主”的方言调查方案,展开了一场争论。关于这场争论的经过,彭春凌在《分道扬镳的方言调查——周作人与〈歌谣〉上的一场论争》一文中做了详细的梳理,得出二者的矛盾在于“方音”还是“方言”的结论,也提到了专业化与非专业化的差异。[1]而本文关注的是语言学系统性追求下,被逐渐遮蔽的语言文字之学的文化取向问题,“以词为主”的调查方案(趣味)牵引出了“词的文化史”这一面向,关系到语言学对训诂学的文化意图的排斥,以及中国现代散文如何吸纳这一在学术中无法安置的层面,在字词层面展开文化建构或批判。

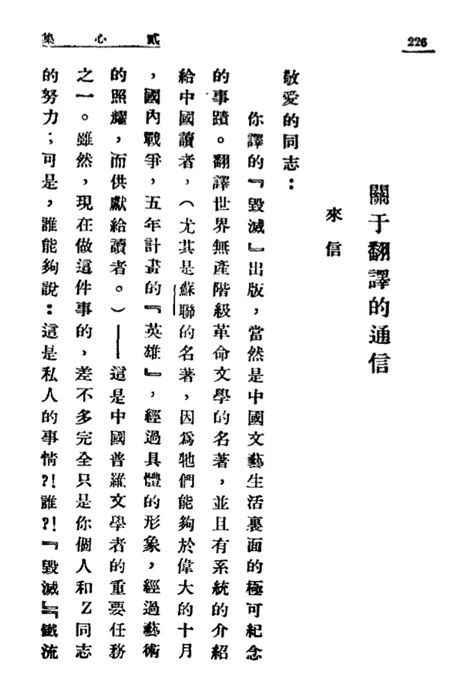

这场关于方言调查的讨论首先需要放在《歌谣》创刊时提出的“学术”与“文艺”的框架中考量。据《歌谣》第一卷第一号(1922年12月17日)上沈兼士所作《歌谣周刊缘起》,歌谣征集工作原定由刘半农负责,刘半农赴欧留学后,拟让周作人负责,但周作人中途生病,事遂中断,此时重启,“仍请周作人先生主持其事”,编辑为周作人和常惠。在同期的《发刊词》中,作者(因没有署名不能确定,一说是周作人)谈了搜集歌谣的两个目的,“一是学术的,一是文艺的”[2],《歌谣》在诞生之初,就兼有学术和文艺两种“基因”,日后关于方言调查方案的争论,也未曾离开两者构成的框架。

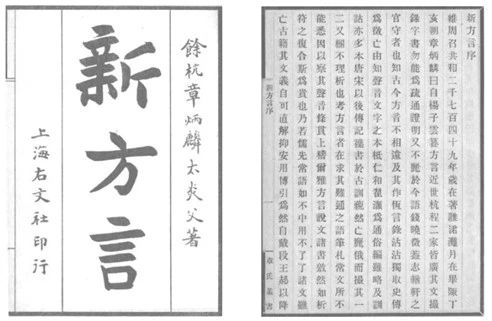

1923年《歌谣》诸人围绕方言调查工作的讨论,以及不久之后方言调查学会的单立,昭示着两种思路的分离。其中林语堂等语言学家强调以音韵为中心的系统研究,并因此对“以词为主”提议的非学术性和文艺底色感到不满;同样地,在科学性和系统性的标准下,不仅扬雄《方言》过时,且章太炎的《新方言》只是有“语原学”价值。这意味着,在现代语言学的学科建设过程中,传统训诂学、语言文字之学的文化建构实践,在现代语言学学科化进程中已无处安放。

民国四年(1915年)上海右文社《章氏丛书》版《新方言》

这种被学术逻辑排斥在外的文化实践,恰被彼时更具开放性的新文学所吸纳——受英国语言文化和文化人类学启发,周作人的提议真正指向的是“词的文化史”,而他在提议受挫后的美文写作,正是对这一思路的展开:以其所拣选的边缘文化关键词如野菜(乡土风物)、喝茶(日常生活)、苍蝇(草木虫鱼)等为中心,并置比较古今中外各类资料,在此基础上展开“改造生活”和重塑文化史的尝试。作为将意义最小单位的政治能量从既定框架中解放出来的尝试,与文体创新同步地打开“词的文化史”(区别于“词义”)的可能性,正是1920年代周作人美文与鲁迅杂文共享的自觉。到了1930年代,“五四”新文化人不再是唯一具有革新合法性的群体,谁能够强力介入“约定俗成”的生灭,就意味着谁是历史创造的主体,历史可能性如何在实践中展开,以及文化史与政治的关系,成了新的问题。

一 文艺与学术的分道扬镳:“词的文化史”在语言学之外的展开

在《歌谣》发刊近一年后,也就是1923年11月4日的周刊上,周作人发表了《歌谣与方言调查》一文,讨论在歌谣搜集之外,增加方言调查的问题,表示“参照钱玄同先生的意见,用罗马字注出”各地歌谣,是“日益迫切”之事;文末,他还提出了一种“以词为主”的调查方案:

方言调查的事业……普通的方法,大约是分别门类,把一地方特别的言语记录下来,注音释义,务求详尽,这是以地域为主的。但我觉得还有一法似乎也颇适用,便是以词为主的,举出名物疏状动作多少字,征求各地不同的名称,总结起来,仿佛是扬子云的《方言》似的。……我曾说起绍兴凡遇小儿跌磕能忍痛不很叫喊者称曰“大皮牛”(Doobiniu形容词),马夷初先生说广东亦有此语,云“大皮仔”,常维君先生说北京则曰“皮实”。这样的搜集比较起来,也是很有趣味的。[3]

《歌谣与方言调查》,《歌谣》第31号,1923年11月4日

所谓“普通的方法”,即“分别门类,把一地方特别的言语记录下来,注音释义,务求详尽”,是现代语言学的主流研究范式,随着一批专业学者归国,学科建立迫在眉睫,研究范式是否科学成为关系学科立足的关键问题。在这个背景下,周作人提出的调查方案看起来多少有些简单和随机,征求殊名,相互比较,“举出名物疏状动作多少字”则似乎完全出于趣味。换言之,周作人的提议延续了《歌谣》发刊词中“文艺”一路,只是对象从歌谣转移或者说细化到了方言字词。这里有必要回顾一下《歌谣》“发刊词”中关于“文艺”路径的解说:

……从这学术的资料之中,再出文艺批评的眼光加以选择,编成一部国民心声的选集。意大利的卫太尔曾说“根据在这些歌谣之上,根据在人民的真感情之上,一种新的‘民族的诗’也许能产生出来”。所以这种工作不仅是在表彰现在隐藏着的光辉,还在引起未来的民族的诗的发展。[4]

正如杨世清所说,彼时以“文艺”为目标是歌谣研究的主流,是大部分人的选择。[5]但同样以此为目标去研究方言,则很快受到了刚从德国修习语言学博士课程归来的林玉堂(林语堂)等语言学者的反对。[6]1923年底,也就是周作人发表《歌谣与方言调查》后一个月左右,《歌谣周刊》两周年纪念增刊上发表了一批文章,集中讨论方言调查的方法论问题。与《歌谣与方言调查》一文相关的,主要是林玉堂《研究方言应有的几个语言学观察点》、沈兼士《今后研究方言之新趋势》、杨世清《怎样研究歌谣》,以及周作人自己的《猥亵的歌谣》等几篇。讨论部分围绕《方言》和《新方言》展开。

林语堂与他发明的中文打字机

首先值得注意的是,讨论引出了以语音为中心的系统官方整理与以词汇/训诂为中心的非系统性的私人整理两条路径。在晚清小学家如章太炎、刘师培等的追溯中,前一路径的趋势是从戴震开始的,小学研究以音韵为中心便是其体现。沈兼士肯定章太炎以声韵为枢纽的方向,即所谓“本着声韵变迁的定律,去推寻其意义的范围,意义弄得很清楚了,就算能事已尽”[7];更重要的是,沈兼士看到,《新方言》虽然继承了扬雄《方言》的“耳治”传统,但在系统性阐释的追求上,《新方言》恰恰是对《方言》前现代范式的更迭。

不过对于《新方言》的范式意义,林玉堂并不满意。沈兼士在《今后研究方言之新趋势》中谈到扬雄《方言》是一种“私人研究”,其研究出于个人的动机,[8]但还是将其奉为方言调查的鼻祖;而林玉堂则认为,如国文门方言调查这样规模的工作,应另认“鼻祖”。1924年1月26日,北京大学研究所国学门方言调查会成立,方言调查工作从歌谣研究会中独立出去,由林玉堂任主席。在《北大研究所国学门方言调查会宣言书》中,林玉堂在扬雄《方言》之外,总结出一条“官式方言调查”的脉络,即从“三代周秦轩车使者遒人使者以岁八月巡路,寀代语僮谣歌戏”到孔子“使子夏等十四人得百二十国宝书”的系统性调查,以此为“方言调查历史上的最有趣味的先例”。至于私人方言调查一脉,林玉堂的批评直接针对周作人“重于词汇”的提议和沈兼士对《新方言》的肯定:

“重于词汇而略于方音,斤斤于殊方的别语,《旧书雅记》的解释:所谓方言研究,实不过是训诂学之一部分。”看起来说的是语音和词汇的侧重不同,实际上乃是强调系统性搜集整理的重要性。而在现代语言学的系统性标准下,章太炎的《新方言》虽然“难能可贵”,然而仅此语原学的考证,决不足以当方言研究的自身。[9]

林玉堂认为,系统的现代汉语研究方案分内事务繁多:“按方言调查,除去研究词汇同异之外,还有种性迁移的历史,苗夷异种的语性,古今音变的系统,方言语法的进化等连带问题,都是方言研究分内的事。”其中也包括“杨雄式的词汇研究”,只是“诸如此类,难以枚举”,正如林语堂自己所标举的,“在现代语言学的系统性标准下”,《新方言》的意义只在于“语原学的考证”。[10]

相较“现代语言学的系统性标准”对于训诂学文化层面的删削,沈兼士对于《新方言》的文化意图有着明确的认知。沈兼士认为,章太炎著作优点,一是自《新方言》始,以声音流变,推定本字:“较之杨雄《方言》之但列同训,不辨本字者为澈底,其他诸家更无论矣。”[11]二是将作为经学附庸的小学,提升为有“独立精神”的语言文字之学:

章氏以为小学不但可以考古,亦可以通俗致用,向来只用以考证死文字,现在却拿他来整理活语言,经学附庸之小学,一跃而为一种有独立精神之语言文字学,这是文字学史上的一个重要关键,乾嘉时代的小学家所以不及他者,也就在这一点。[12]

章太炎北平追悼会合影,右起第三为周作人,右起第二为沈兼士

这里所说的“独立精神”是对《新方言》文化价值的判断,沈兼士评价,语言文字之学在章太炎这里摆脱了经学的束缚,正是因为太炎“拿他(方言)来整理活语言”,用“整理活语言”与“通俗致用”,置换了“考证死文字”和经学。无论是“通俗致用”,还是“经学”,章太炎的语言文字之学始终还是有某种现实的文化与政治诉求。

清儒小学虽然也在音韵层面追求系统性,在训诂层面求实,看起来是一种“科学主张”,但“训诂”的目的在于“正名”,后者本就带有强烈的文化建构性和政治参与性。[13]在《新方言》序言末尾,章太炎很明确地表达了所谓“求古字”的文化意图:“读吾书者,虽身在陇亩,与夫市井贩夫,当知今之殊言,不违姬、汉。既陟升于皇之赫戏,案以临瞻故国,其恻怆可知也!”[14]由方音逆料古音,仿若“临瞻故国”,其“求古字”并非只是为了科学考虑,更期由此通达周、汉的“故国之思”——无论其具体主张是否“落伍”,章太炎的小学工作始终服务于一个更大的整体性的文化目标。随着现代语言学的发展,训诂学的文化建构实践(字词研究的文化意图),逐渐被主流语言学所排斥,尽管根据《北京大学日刊》,北大国文系一直开设有文字学、训诂学相关课程,但因与经学所代表的文化建构实践相剥离,故不可能再产生大范围的文化影响了。

与现代语言学的科学性和系统性追求相比,周作人的方言调查趣味更接近传统训诂学,也就是在“学术”目的之下,包含着明确的文化意图;尽管具体主张是与训诂学家完全相反的,如沈兼士所说是以俗文化和白话为取向的。这一时期直接启发周作人思考的,是英国语言文化[15]和文化人类学。同样写于1923年的小文《日本语典》中,周作人描述1920年代初的英国语言学主要有两个特点,一是实用主义倾向,另一则是有文化研究的趣味,他明确排斥前者,却对后者兴趣浓厚。文中,周作人谈到自己阅读的英文文法书籍,主要是斯威特(Henry Sweet)的《新英文法》和惠特尼(Whitney)、巴斯克威耳(Baskerville)以及纳思菲耳(Nesfield)等人的著作,可以看出大多是普及读物,而非专业的语言学著作。周作人表示,最后一位虽然“几乎成为英语学者的枕中鸿宝”,但他却不感兴趣,原因是“他只辑录多少实用的条例”,“但是在‘文化教育’上的价值可以说几乎等于零”。[16]

到了1925年的《文法之趣味》中,周作人大段抄录了1923年的这篇文章,并将重心完全转移到英语上,说自己主要阅读了“德伦支主教(Archbishop Trench)的《文字之研究》,威克勒教授(Ernest Weekley)的《文字的故事》《姓名的故事》,斯密士(L. P. Smith)的《英国语言》(The English Language)”等书,指出,“文法的三方面中,讲字义的一部分比讲声与形的更多趣味”。[17]周作人明确地关注字词承载的文化信息,他在这些书中最为看重斯密士的《英国语言》,正是因为这本书能让读者知道“一个字里会隐藏着怎样奇妙的故事”,所谓“故事”即词语承载的文化背景及其变迁,也可以称为文化史,“末章则专论言语与思想之关系,表示文词之发生与意义之变迁皆与时代相关,以文化为背景,如读文化人类学的一部分”。[18]在《我的杂学》中,周作人自述由安特路朗而知道文化人类学,入门书是“光绪丙午在上海买到一部,不知何故改名为《进化论》”[19]的泰勒的《人类学》,文化人类学对于周作人有着极深刻的影响[20]。在周作人这里,文化人类学的语言学关注,首先是落实在比较上。1924年周作人谈到文化史,便是强调“比较和研究”,而且指认诗的文化史还并非科学,而属于文艺:

文化的比较与研究是一种科学……做文化史的人应该是一个科学家,尊重事实证据而没有教旨或灵感之科学的史家。诗的文化史还只是属于文艺的,倘若文章做得很好。[21]

E. B. 泰勒

安特路朗

所谓属于文艺的文化史,并不以科学性为第一位,而以文章为准。尽管这里是对“诗的文化史”的调侃,但周作人对于作为学术的文化史,和文艺领域的文化史,显然有自觉的意识和区分。“文艺”路径的优势首先在于可以容纳各类学术和知识,正如沈兼士所指出的,方言研究的一个趋势就是对既有学科的超越和联合:“(方言研究)向来只是孤立的研究,现在须利用与之有直接或间接关系之发音学,言语学,文字学,心理学,人类学,历史学,风俗学……等科学以为建设新研究的基础。”[22]杨世清在《怎样研究歌谣》中虽然谈论的是歌谣研究,但也总结了彼时同人中的不同趋势,其中包括方言研究,也包括文艺的兴趣,指出二者方向不同。[23]指向包括人类学、历史学、风俗学在内多种研究方向的“方言”,进而言之,这个层面上的一切语言文字相关研究,都是语言学一科无法涵盖的,而这恰是彼时新文化、新文学可以而且急需容纳的。

如果说“学术”要总结过去(“表彰现在隐藏着的光辉”),那么“文艺”更要发展出新文化和新事物(“引起未来的民族的诗的发展”),在这个意义上,所谓文艺正是对以历史总结为主要手段的学术的超越。现代语言学处理的是历史的、既定的语言现象,“五四”新文学更关注建设性和能动性,而“词的文化史”则是将这种建设性细化到了字词的层面,是对意义最小单位乃至书写最小单位所负载的文化历史和可能性的关注与改造:与语言学相比,“词的文化史”不具有历史封闭性,而是一种开放的比较、评价的状态。也正是从“词的文化史”搜集比较的兴趣和方法出发,周作人走向了真正具有文体和形式意味的现代散文写作。

二 介入约定俗成:作为“词的文化史”改写机制的美文与杂文

木山英雄指出,“章炳麟反对把文学从文字文化的整个体系中剥离出来的‘过于宽泛’的定义……如果游离于‘文学’定义之前的传统,读书人便只有沦为权力的奴隶”[24]。章太炎试图重启国权主义者韩非“称儒者之特技为‘文学’”之前的文之传统,也就是对“文学”作出基于无句读文的特殊定义,将文从意识形态和工具性中解放出来,同时也是将读书人从权力结构的工具性中解放出来,由此最大限度地释放“文”的政治可能性。在这个意义上,周作人美文和鲁迅杂文从字词的文化内涵之改写入手,即在最小单位的、约定俗成的物质层面冲击和塑造“文化史”,也正是与其文体创新相一致的、对于意义最小单位能量的解放。对于“五四”新文学作者而言,知识分子的创制必然与“约定俗成”构成某种对话,但这种意识是否具体落到字词这一微观但基石性的层面,有赖于作者对自己的书写是否有足够明确的自觉。在这个意义上,鲁迅的杂文完全可以与周作人的美文共同作为接续正名传统政治性和文化意图的代表,或者也可以大胆地说,正是因为吸纳了训诂学对于字词承载的制度文化的高度敏感和建构意识,二者的文章才能有我们所见的密度和品质。

尽管在《歌谣与方言调查》中,周作人希望语言学能为文学革命提供的支持是“一部同英国Roget所编的相似的词典,收罗着各种方言成语,可以供我们的选择”[25],但词汇的“词典”释义,也就是一定时间内约定俗成的结果,于新文化人而言,更多是参考,而非标准。相较于“词义”而言,“词的文化史”即使是在短时间内也并非一个封闭的、僵化的历史意义集合,而是一个更为开放的、可以容纳私人化内涵(尚未得到大众肯定)的开放性范畴。换言之,从“经学”到“文化史”,追求的不再是单一而精确的释义,而是面向更广阔社会文化现实与可能性的书写、阐释和建构。

正是在“以词为主”的调查方案受挫后,周作人的文章逐渐呈现出新貌,诸如我们熟悉的《北京的茶食》(1924)、《故乡的野菜》(1924)、《苍蝇》(1924)、《苦雨》(1924)、《喝茶》(1924)等美文,就出现在这一时期——虽然1921年周作人就撰文提倡“美文”[26],但真正有文体和形式意味的实践,却是从这时候开始的。延续“以词为主”调查方案中所述的方法,这批文章围绕名物向古今中外种种相关记录敞开,并通过对笔记、野史、辞书、百科、外国文学等相关材料的并置和比较,使其成为塑造现代生活的基础和支点。

所谓“野菜”“喝茶”“苍蝇”等物事,看似就是“以词为主”的调查方案中随机“举出名物疏状动作多少字”,实则都是周作人自己所关心的核心文化问题,也就是性道德、地方文化、草木鱼虫等边缘文化中的关键词。以此为切入点,加以文化比较的方法,目的是对社会文化进行重新审视和建构。

发表于1923年12月17日《歌谣周刊》纪念增刊上的《猥亵的歌谣》一文,正面提出“违碍字样”的问题,这是周作人始终关注的问题,此时落到了“字样”上,也有着方法论的意味:“……在习惯上要怎样说才算是逾越范围,成为违碍字样呢,这一层觉得颇难速断。有些话在田野是日常谈话而绅士们以为不雅驯者,有些可以供茶余酒后的谈笑,而不能形诸笔墨者,其标准殊不一律,现在只就文艺作品上略加检查,且看向来对于这些事情宽容到什么程度。”[27]至于如何操作,周作人也给出了说明,依旧是围绕“字样”也就是词汇展开的:

推想一定还多有各样的歌谣,希望大家放胆的采来,就是那一项“违碍字样”的东西,我们虽然不想公刊,也极想收录起来,特别编订成书,以供专家之参考。[28]

当然,我们更熟悉的是这一时期周作人围绕名物写作的一批文章。1924年3月前后周作人参加了国立北京大学研究所国学门歌谣研究会常会,之后不久就写作了《北京的茶食》(1924年3月),其谈论“茶食”的背后是对希腊式的整全性的期许,讨论人的正当生活,以及如何建构更合理的现代生活等问题。而《故乡的野菜》(1924年4月)则是以个人乡土经验为引子,以荠菜、黄花麦果和草紫等名物为中心,文章带入《西湖游览志》《清嘉录》《俳句大辞典》等书籍的相关记载,以及作为民俗和方言调查对象的童谣、民谚,还有日语中对应的说法,正可说是对自己在《歌谣与方言调查》中提出的“以词为主”的方言研究方法和趣味的实践。此时他使用的主要是各类书籍材料,加上他自家的绍兴方言,日语的相关涉猎,或许还有友人的语料。看起来通篇写的是“浙东的事”,实则在周作人的笔下成为客居城市之人思乡的现代性寓言。而从1924年写作的《苍蝇》一文我们可以看出,周作人是先看到了与苍蝇相关的文本,如他在文中引了希腊Muia的传说,诃美洛思将勇士比作苍蝇,以及法布尔《昆虫记》中将蝇的暴行比作狡狯的阿迭修斯,《诗经》和小林一茶的俳句等等,而他自己关于苍蝇的记忆反而是后置的。虽然他自述本文的写作是受到路吉亚诺思《苍蝇颂》(Muias Enkomion)的影响,但二者的文体并不相同,后来周作人翻译了《苍蝇赞》,也说这里并没有什么知识,只是辩士可以说好也可以说坏的习作。通过古今中外人们对苍蝇的感情,来扩展感知苍蝇的维度和层次,从“不是一件很可爱的东西”中看出其“可爱”和“可恶”来,并衡量自己的心情是否“能达到那一步”,同情作为小生命的苍蝇。在同年发表的《喝茶》中,尽管名物考据仍旧占据很大篇幅,譬如“茶食”“干丝”“茶干”,还有意为茶泡饭的“茶渍”等,原文都加了引号,尽管依旧显示出以词为主的民俗调查、方言调查思路的影响,但书袋气已冲淡了许多。周作人的这些散文至今影响着我们对野菜、苍蝇、苦雨、喝茶等的文化感觉和想象。同一时期他提出“生活之艺术”,就是对这一尝试的总结,从“茶酒之间”到“爱之术”,所谓“艺术”,正是对于现有社会文化生活的超越和改造。

小林一茶

美文的目的在于“改造生活”。早在1918年《人的文学》中,周作人用与动物的关系来重新定义“人”是什么,他给出的答案是:“(一)‘从动物’进化的,(二)从动物‘进化’的”,进化论打破了人与动物的截然区别,伴随对本质主义的“人”的概念的消解,肯定动物性,也就是肯定人的自然特质、自然本能,用周作人的话是“相信人的一切生活本能”;而超越性就是不满足于既有的自然本能,要求人能够“逐渐向上”,“有能够改造生活的力量”。[29]于是,人以及人之“上下四旁”的知识、思想、文化等,都处在一种始终未完成、需要被审视和评估的状态,不仅需要调查,更要求在此基础上有所选择和创制。到了1924年的《生活之艺术》中,“生活”又一次作为“改造”的对象被提出来。对于与一个时代文化有重大关联的词语的发现和再解释,或是淘汰与替换,是一个文化中非常重要的部分。在这个意义上,“喝茶”“茶食”“野菜”“苍蝇”等话题看似边缘、无用、具有趣味性,实则有着极强的现实革命性。

如果将冲击和改造“词的文化史”定义为某种指向历史的革命性要素,那么鲁迅的杂文或许更为鲜明。篇幅所限,这一话题须另文讨论,在此先将鲁迅与周作人做一个简单的比较。鲁迅在肉搏现实的过程中,清楚认识到了字词所因袭的文化重担,或是遮蔽的现实真相,相较周作人,鲁迅的态度更为直接,在文本层面他往往越过并置和比较,直接将字词所背负的暗面“文化史”暴露出来。这一时期,在鲁迅杂文中,字词并不是温情脉脉的观察对象,或者是稳定性的社会想象,鲁迅试图揭露词汇在“约定俗成”和“习焉不察”背后的东西,对于鲁迅来说,这些词汇是必须回溯社会成因、揭示其无意识的使用机制、击破其既定褒贬色彩等的对象。

可以说,在“词的文化史”意义上,1920年代的周作人和鲁迅是一人写“正题”,一人做“反题”,而到了1930年代,鲁迅需要面对的问题有了很大的变化。这一时期的鲁迅基于以大众为对象变革文化的需要,生成了关于语言文字的系统性阐述,包括《答曹聚仁先生信》和《门外文谈》,都是可以与章太炎系统性的语言文字观对话的大文章。《答曹聚仁先生信》连续谈到“大众语”的当下是各地方言,未来则是一种混杂的语言,“但,在交通繁盛,言语混杂的地方,就只好采用白话,欧字,又有一种语文,是比较普通的东西,它已经采用着新字汇,我想,这就是‘大众语’的雏形”,以至于对章太炎式的语言的“精密”的要求,对彻底而不实用(“太僻的土语,是不必用的”)的方案否定,对口语和书面语的区分,对当下拼音方案和未来拉丁化的时段划分等,都是系统性的建设意见;至于《门外文谈》就更加明确了,从“字”开始谈,这一时期鲁迅重新密集地谈起章太炎,恐怕也是因为这几篇大文章的写作,重新使他更加鲜活地忆起乃师之故。在此我们将聚焦于鲁迅与瞿秋白的相关讨论。在字词的“约定俗成”与“己制”框架中,鲁迅不仅仍坚持“五四”时期的立场,而且在这个基础上摸索新的路径——在实践的层面,知识分子的“己制”真正成为民众语言的一部分如何可能。

鲁迅《门外文谈》1935年“天马丛书”版

1930年代,判断中国乃至世界已经进入“转换时代”,鲁迅以一种承历史之势的姿态,重新思考写作与受众的关系。1932年在谈大众文艺问题时,瞿秋白着眼于文学对于民众的影响,认为:“‘五四’的新文化运动对于民众仿佛是白费了似的!”要求以大众口语为标准,来检验文学者的书面创作。在1932年关于《毁灭》译本的来信中,瞿秋白聚焦于普罗文学翻译的口语化问题,在口语与书面语的二元框架中展开论述。为了让普通群众有“容纳的可能性”,瞿秋白要求普罗文学的翻译做到“绝对的白话”:“所谓绝对的白话,就是朗诵起来可以懂得的。”他认为,口语是经过“中国白话的文法公律”检验的实存,因此书面语应该顺应口语的习惯,即使是翻译也不应该容忍“不顺”,而应依据“口头上可以讲得出来的白话”,虽然范围可以较广,“从一般人的普通谈话,直到大学教授的演讲的口头上的白话”。[30]

鲁迅:《关于翻译的通信(并JK来信)》,《二心集》第1版,1932年

瞿秋白认为,即使是反映新的现实的新“字眼”,也须看它是否能够“容纳到群众的口头的言语里”:

这里,讲到你最近出版的《毁灭》,可以说:这是做到了“正确”,还没有做到“绝对的白话”。……现在的文学家,哲学家,政论家,以及一切普通人,要想表现现在中国社会已经有的新的关系,新的现象,新的事物,新的观念,就差不多人人都要做“仓颉”。这就是说,要天天创造新的字眼,新的句法。实际生活的要求是这样。难道一九二五年初我们没有在上海小沙渡替群众造出“罢工”这个字眼吗?还有“游击队”,“游击战争”,“右倾”,“左倾”,“尾巴主义”,甚至于普通的“团结”,“坚决”,“动摇”等等等类……这些说不尽的新的字眼,渐渐的容纳到群众的口头上的言语里去了,即使还没有完全容纳,那也已经有了可以容纳的可能了。[31]

因为有新的现实,所以“要天天创造新的字眼,新的句法”,“人人都要做‘仓颉’”,这是一个人人发声、人人参与到“约定俗成”中,且后者的结果可以迅速反映现实的语言乌托邦。语言文字的“约定俗成”几乎可以等同于自然历史的生成,那么谁能够改造和介入这种“约定俗成”,谁就是历史创造者。瞿秋白主张的特色,正在于看到了这一点,要将挑战“约定俗成”的权力从新文化人那里,转移到“大众”或者说五方杂处的都市工人处[32],根本上是阶级论指导下历史主体的转移。因此,“约定俗成”的口语成为一个动力机制,古今一切精英创制的语言要素,不再具有自上而下“启蒙”的伟力,而仅仅是被选择的对象和资源。

而鲁迅的回应更为精彩,他在瞿秋白提出的历史创造主体之外,创造性地反向召唤出受众群体,消解了幻想中发声而能被迅速察觉的无产阶级群体:

但我想,我们的译书,还不能这样简单,首先要决定译给大众中的怎样的读者。将这些大众,粗粗的分起来:甲,有很受了教育的;乙,有略能识字的;丙,有识字无几的。……至于供给甲类的读者的译本,无论什么,我是至今主张“宁信而不顺”的。自然,这所谓“不顺”,决不是说“跪下”要译作“跪在膝之上”,“天河”要译作“牛奶路”的意思,乃是说,不妨不像吃茶淘饭一样几口可以咽完,却必须费牙来嚼一嚼。[33]

鲁迅的主张较之瞿秋白以口语为唯一标准的彻底性,显然有着更大的腾挪空间,在资源层面绝不故步自封,更因考虑到“约定俗成”自然生灭的机制,将筛汰的工作交给大众、自然和历史,对“约定俗成”自然过程的调用,反而获得了“博采”和“注入”的自由。鲁迅反对仅仅采用现成的口语(“各处各种的土话”),或将古文排斥在外,而是强调博采“古的,外省外府的,外国的”[34],认为由文人创造出来的书面词汇,也可以反过来“注入”民众:“这白话得是活的,活的缘故,就因为有些是从活的民众的口头取来,有些是要从此注入活的民众里面去。”至于“注入”是否成功,则由历史来筛选,“渣滓就听他剩落在过去里”。[35]

在坚持书面语和知识分子主体能动性的同时,鲁迅始终没有放弃作为“反题”的杂文,在1936年的《写于深夜里》一文中,鲁迅作了非常老辣的表述:

出版有大部的字典,还不止一部,然而是都不合于实用的,倘要明白真情,必须查考向来没有印过的字典。这里面很有新奇的解释,例如:“解放”就是“枪毙”;“托尔斯泰主义”就是“逃走”;“官”字下注云:“大官的亲戚朋友和奴才”;“城”字下注云:“为防学生出入而造的高而坚固的砖墙”;“道德”条下注云:“不准女人露出臂膊”;“革命”条下注云:“放大水入田地里,用飞机载炸弹向‘匪贼’头上掷之也。”[36]

对于一个真正肉搏现实的人来说,凝滞的字典意义已经完全无法传递字词所负载的时代信息了,杂文的意义正在于揭破这种“约定俗成”的词义之伪,并去写一部永远在书写中、永远无法完成的“合于实用”“明白真情”的“字典”,在这个意义上,“向来没有印过的字典”也可以说是鲁迅杂文本身的隐喻。

木刻《鲁迅与瞿秋白》

只是,在“反题”的意义上,“揭破”的前提是对于名实关系有深刻的体认,但是语言文字所负载的历史文化太过沉重,以至于要体认这种关系是身处黑暗之中才能办到的,鲁迅不希望后来者依旧“酱”在其中。因此,不论是支持拉丁化还是“不看中国书”,都是对于自然历史强有力的干涉,甚至是切断历史,另起炉灶,看起来没有涉及历史主体问题,其实所指都是“青年”,终究是进化论的延续,而非阶级论的结果。同样地,鲁迅与施蛰存的论战,关注的还是青年。因此,鲁迅的坚持就有了另一重意味:在阶级论之外,进化论依旧是鲁迅的底色。

三 余论:光谱两端的“语言乌托邦”与中间地带的展开

从“词的文化史”的角度来说,“五四”新文学是以文化比较,温和地指向文化的改造,又或是将肉身搅入现实,具体而微地一一认清字词之本义,进而击破积淀下来的种种伪饰。到了1930年代,也就是第二部分提到的瞿秋白大众文艺的思路,对“约定俗成”这一动力机制的提出与强调,与其说是尊重语言变化的自然生灭逻辑,不如说是一种对历史进程的人为掌控和加速,是更强有力的历史介入。

如果说后者这样的语言乌托邦是一种现实政治视野下的“齐不齐”,那么另一种语言乌托邦则是摆脱政治的“不齐而齐”。从“五四”时期美文和杂文通过对词义的建构来“改造生活”,到1930年代左翼文艺试图用生活的标准来“规范词汇”,其实都没有脱出二元的纠葛:无论是用语言启蒙、改造现实,还是以现实标准来规范语言,语言与社会文化或政治之间的关系始终是高度紧密的,在不同的社会条件下,走向正面,或走向反面,都并不令人意外。反而是章太炎又一次为我们提供了参照的资源,其于“正名”俗谛之外别有真谛,在《齐物论释》中,章太炎用“原型观念”打通“名”与“相”,以语言和物质世界皆为阿赖耶识诸种子现形,同根并置,赋予了语言以学理层面的自由。只是,以此为“真”,则恰恰说明其乌托邦性质,这种异质性的语言自由恰如一面镜子,照出了中国文化与之相反的特质:无论是语言文字,还是学术,与政治的关系始终占据着核心的位置。

章太炎《齐物论释》

历史永远不是在光谱的两端,而是在无数的中间地带和层次中展开,在这个意义上,鲁迅的杂文书写与1930年代指向实践的论说都贴着历史之势共同沉浮,反而在文体差异之外获得了统一。

王芳

中国社会科学院文学研究所

100732

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2024年第10期)

注 释

[1]周作人的主张引起其他有专业语言学背景的同人的争论,也在意料之中。彭春凌指出,现代语言学以语音为中心,语言学专业诸人强调方音,而周作人强调方言,因此在确定方言调查的方法和目的时他们产生了矛盾。见彭春凌《分道扬镳的方言调查——周作人与〈歌谣〉上的一场论争》,《中国现代文学研究丛刊》2008年第1期。

[2]《发刊词》,《歌谣周刊》第1卷第1号,1922年12月17日。

[3]周作人:《歌谣与方言调查》(1923),《周作人散文全集》第3卷,广西师范大学出版社2009年版,第240~241页。

[4]《发刊词》,《歌谣周刊》第1卷第1号,1922年12月17日。

[5]杨世清:《怎样研究歌谣》,《歌谣周刊》增刊,1923年12月17日。

[6]林玉堂在莱比锡大学师从康拉德(August Conrady,即孔好古),博士学位论文题目是《论古汉语之语音学》,关注汉语内部的语音演变规律。作为青年语法学派的重镇,莱比锡大学的一批语言学教授尤其关注语音演变规律,林玉堂在德国莱比锡大学受到历史比较语言学的影响。

[7]沈兼士:《一封讨论歌谣的信》,《沈兼士学术论文集》,中华书局1986年版,第14~15页。

[8]沈兼士:《今后研究方言之新趋势》,《歌谣周刊》增刊,1923年12月17日。

[9]林玉堂:《北大研究所国学门方言调查会宣言书》,《歌谣》第47号,1924年3月16日。

[10]林玉堂对于“学术”的理解并不能代表西方语言学的整体理解。尽管青年语法学派势头强劲、影响深远,但并非没有质疑和反对者。同样是1920年代,德国-奥地利学者舒哈特(Alf Sommerfelt,1842—1927)提出了“词史(Wortgeschichte)应该优先于语言史”的说法,并在《论语音规律——驳青年语法学派》(1885)中提出“语言学家的一项迫切任务是探索‘词与物’(Wörter und Sachen)历史关系……一个词,无论它是一种语言自身固有的,还是从其它语言借来的,其过程都需要从社会的角度加以考察,因为从整体上看,决定着语变的不是声音而是意义”。而其同人梅林格(1859-1931)则沿着舒哈特的思路进一步提出:“语言史也即文化史。”与周作人的处境相似的是,舒哈特和梅林格等也面临着来自学科内部的压力:“这些学者代表着从传统历史语言学领域分化出来的一支小小的力量。……关注语言本体的语言学家,多半会嫌这方面的研究过于边缘化,不利于语言学保持学科独立地位。”(见姚小平《西方语言学史:从苏格拉底到乔姆斯基》,外语教学与研究出版社2018年版,第337、338、339页)对于1920年代初的林语堂等人来说,中国的现代语言学正处于草创时期,一方面需要区别于原有的小学思路,另一方面也肩负着专业化和学科化的任务,因此将语言学学科建设与跨学科的个人兴趣做出区分,甚至惧怕因后者而耽误了学科建设的进程,模糊了学科边界,也不难理解。然而,舒哈特提出的方向作为一种超前的学术眼光,日后发展为1960年代在美国兴起的文化语言学也是事实。

[11]本段引文皆出自沈兼士《今后研究方言之新趋势》,《歌谣周刊》增刊,1923年12月17日。

[12]沈兼士:《今后研究方言之新趋势》,《歌谣周刊》增刊,1923年12月17日。

[13]参见孟琢、陈子昊《论章太炎的正名思想》,《杭州师范大学学报》2018年第5期。

[14]章太炎:《新方言序》,《章太炎全集》第4卷,上海人民出版社2022年版,第5页。

[15]以系统性为标准,彼时一般认为英国没有所谓语言学。

[16]周作人:《日本语典》,《周作人散文全集》第3卷,第72页。

[17][18]周作人:《文法之趣味》(1925年),《周作人散文全集》第4卷,广西师范大学出版社2009年版,第151、152,152页。

[19]周作人:《我的杂学》,北京出版社2005年版,第16页。

[20]对此已有一些学者关注,但关心的问题主要集中于这一视野下周作人的国民性批判、野蛮研究、民俗研究、对妇女儿童等弱势群体的观照等,至于文化人类学下的语言学关怀,即将语言作为社会文化的一部分,考察其起源、发展和演变,因为难以落实,所以关注者较少。

[21]周作人:《诗人的文化观》,《周作人散文全集》第3卷,第374页。

[22]沈兼士:《今后研究方言之新趋势》,《歌谣周刊》增刊,1923年12月17日。

[23]杨世清:《怎样研究歌谣》,《歌谣周刊》增刊,1923年12月17日。

[24]木山英雄:《“文学复古”与“文学革命”》,《文学复古与文学革命——木山英雄中国现代文学思想论集》,赵京华编译,北京大学出版社2004年版,第225、226页。

[25]周作人:《歌谣与方言调查》,《周作人散文全集》第3卷,第240页。

[26]周作人:《美文》,《周作人散文全集》第2卷,广西师范大学出版社2009年版,第356页。

[27][28]周作人:《猥亵的歌谣》,《周作人散文全集》第3卷,第263,266、267页。

[29]周作人:《人的文学》,《周作人散文全集》第2卷,第86、87页。

[30][31]鲁迅、瞿秋白:《关于翻译的通信》,《鲁迅全集》第4卷,人民文学出版社2005年版,第383,383、384页。

[32]瞿秋白:《大众文艺的问题》,《瞿秋白文集·文学编》第3卷,人民文学出版社1986年版,第16、17页。

[33][34][35]鲁迅、瞿秋白:《关于翻译的通信》,《鲁迅全集》第4卷,第392、393,391,393页。

[36]鲁迅:《写于深夜里》,《鲁迅全集》第6卷,人民文学出版社2005年版,第521页。

|