|

沈从文(1902—1988)

内容提要

沈从文自1925年至1927年创作的14部戏剧是他早期文体实验的重要组成部分,以及思想资源的重要积累。研究沈从文戏剧创作,剖析沈从文戏剧创作的动因及其戏剧创作实践中体现的戏剧观,不仅有助于更完整地理解沈从文早期的文学活动、文化选择、文化交游,而且能够更丰富地展现沈从文文体实验的多重维度,洞悉沈从文对五四以来问题剧的态度与立场,及其对湘西这一重要主题的选择与实践。

关 键 词

沈从文戏剧 文体实验 湘西 狂言

1925年10月至1927年5月,沈从文共创作14部戏剧作品,在内容上包括湘西民俗、民间传说、都市生活等诸多主题,形式上亦诸多变化。沈从文并不算一位剧作家,但是他在有意识进行戏剧创作过程中,自觉学习北京文坛是时风行的文学形式,与从事戏剧创作的丁西林等人往来交游,在终止戏剧创作后依然关心、追踪中国现代戏剧的发展。研究沈从文的戏剧创作,有助于完善沈从文早期文学活动的立体性、整体性。

一 沈从文戏剧创作的动因

沈从文最早发表的三部戏剧作品《卖糖复卖蔗》《赌徒》《野店》都是“拟曲”,他选择拟曲作为戏剧实践的第一步,很有可能是受到了当时文坛风气的影响。中国最早将拟曲引入的是周作人,并产生了一定反响:“1925年至1926年,《京报副刊》《晨报副刊》《国语周刊》《语丝》《洪水》等重要期刊都曾登载过新文学作家的拟曲作品。”[1]《卖糖复卖蔗》与周作人等译介的古希腊拟曲形制相符。这篇作品通过卖蔗人独白推动情节的发展,限制了情节蔓延。正是这种絮语式的独白,将烦琐的生活凝缩在每一处细微的控诉中,符合周作人对拟曲“多写日常琐事,妙能穿人情之微”[2]的理解。1938年,他仍谈到拟曲:“到冬十腊月,这些唱戏的又带上另外一份家业,赶到凤凰县城里去唱酬傩神的愿戏。……一切方式令人想起《仲夏夜之梦》的乡戏场面,木匠、泥水匠、屠户、成衣人,无不参加。戏多就本地风光取材,诙谐与讽刺,多健康而快乐,有希腊《拟曲》趣味。不用弦索,不用唢呐,唯用小锣小鼓,尾声必须大家合唱,观众也可合唱。”[3]这同样指向了沈从文的戏剧创作一个突出的特点就是自觉地因时而作、因事而作。

“狂言”最早出现在中国现代文学的视域是在1920年,鲁迅翻译了日本武者小路实笃的《一个青年的梦》,第三幕里面提到“这神社前面,现在正要演狂言(译者:狂言是日本的一种古剧)呢”[4]。1921年,周作人先后翻译了《伯母酒》《骨皮》,1925年继续在《语丝》上翻译《立春》《花姑娘》等作品。周作人为《立春》一剧所做的《附记》,表明了狂言的性质:“狂言是日本古代的一种小喜剧。……狂言则用当时的口语,描画社会上的乖缪与愚钝。”[5]中国作家最早的原创狂言作品是黄鹏基1925年在《莽原》上发表的《狂言》[6]。夏衍曾指出狂言演的是“轻快的喜剧”,“是科白剧,社会剧,喜剧”,而“‘狂言’和‘现代’剧的距离,非常接近”。狂言在1920年代后期的北京同样是“入时”的文学样式,北京的剧社还曾上演过狂言作品,陈西滢提到过他看[7]日本狂言《偷瓜贼》(The Melon Thief)的经历:“我非但照常的读书做事,昨天还去看了在舞台上表现的一场日本的狂言(小戏园社在平安电影)。”[8]狂言一般篇幅短小,情节集中且进展迅速,在对话几个来回之间制造变化以获得戏剧效果。沈从文所作“拟狂言”《鸭子》[9]可以看到葛喜发与痞子之间的斗智斗勇,颇有种《偷瓜贼》中农民与小偷之间一来一回的幽默、滑稽之感,既符合狂言“小”而“精”的形式要求,又能够做到反映出社会人情的细部。沈从文这一时期的戏剧创作在形式上作出诸多尝试,实则是一种回应时代风潮、捕捉文学动向的方式。

黄鹏基:《狂言》,《莽原》1925年第32期

沈从文在1926年发表的《北京之文艺刊物及作者》中,指出一种“冷落的戏剧空气”[10],洪深在《中国新文学大系·戏剧集》导言中同样提及“民国十五十六两年,是中国戏剧‘后退两步’的时期”[11],这时候戏剧创作凋敝,沈从文则刚刚在文坛亮相、崭露头角,他在此时选择做戏剧,除了介入文学热潮的需要以外,还包含了他对五四以来问题剧创作的反思意图。对五四以来所倡导的问题剧的创作,宋春舫认为“Problem Play‘问题派剧本’,以人生观为前题,虽足号召一时,然一旦出现于舞台之上,则鲜有不失败者……以吾国观剧者程度之幼稚,戏剧似非依赖艺术,殆不足以自存,遑论其他”[12]。余上沅也就问题剧面临的演剧困境及艺术性的缺失问题指出,“中国戏剧界,和西洋当初一样,依然兜了一个画在表面上的圈子。政治问题,家庭问题,职业问题,烟酒问题,各种问题,做了戏剧的目标;演说家,雄辩家,传教师,一个个跳上台去,读他们的词章,讲他们的道德……目的错误,这是近年来中国戏剧运动之失败的第一个理由”[13]。这一时期如宋春舫、余上沅等对五四问题剧的反思与质疑,一方面是从问题剧并不理想的演剧效果和较弱的舞台性切入,另一方面提出了对戏剧本体的关注与要求,五四问题剧在发展过程中,更多强调戏剧作为文学启蒙、思想革命的通道的意义。

沈从文对五四以来社会问题剧的态度同样并不乐观,在1925年8月15日创作的小说《用A字记录下来的事》中,沈从文质疑:“新剧说来是帮助社会教育的,是给爱美者得到极优美愉悦的,从一本像有七八(或十多)幕不知其所以的剧中,他证明这话了。巴掌,哈哈,好等等作用中,不表示出这群没有受过教育的爱美者确已于目之所接有所领会了吗?”小说主人公“小达利”对新剧的评价和看法是沈从文本人介入的结果,在剧场中小达利的位置,即沈从文在当时的戏剧发展潮涌中审视问题剧的位置。小达利的困惑与揭露即沈从文对问题剧的反思与批判。社会问题剧特别强调戏剧作为社会思想载体的作用,将戏剧作为人生的文学之一种,但是在沈从文看来,爱美剧实际上并不能够起到发掘社会问题的作用,观众报以“不知其所以”的反应,消解了新剧预期的社会效果。所谓“巴掌”“哈哈”“好”这些反馈方式,从根底上反映出爱美剧社会功能的失语。

沈从文在其戏剧中对五四以来社会问题剧中某些关切,如女性主体认同、婚恋自由等问题进行了重审与反思,并改写了问题剧中展现出的“新-旧”二元对立结构,他的戏剧实则参与形塑了作为“新青年”的沈从文回应“新文化”的立场。《支吾》发表时原名为《母亲(独幕短剧二)》,后收录进1929年3月上海光华书局出版的《十四夜间及其他》时,结尾处做了改动:

《晨报副刊》初版:

▲两人一同出走后,敬芬由内里房子出来,不能制止的高兴,脸上漾着笑,在房中站着,又□行走。

女 聪明的母亲,能够体谅人的母亲,……

▲男送客会,一进房来,就扑到女的身上去,将他抱着,继以长吻——

——幕下——

光华书局出版《十四夜间》版:

▲两人一同走出后,敬芬稍等了一会,由内里房中走出到书房中间,不能制止的高兴,脸上漾着笑,在房正中站着用手捏自己的指节骨,又走到玉芝坐处去喝玉芝喝过的那杯茶。

女 (学桓三刚才的口气)赞成!赞成!

▲男送客会,一进房来,就扑到女的身上去,把女的擒住,这两人互相纠缠到一起,继以长吻。

——幕下——

▲幕下后,听到里面女的说:我们聪明的母亲![14]

沈从文选择把“我们聪明的母亲”这一条内容放大处理,证明戏眼正在对这位全程未出现,只存在于对话中的母亲身上。作为封建大家长的母亲守卫了封建仪式,同时又因为她从结果上支持了子女的自由恋爱而消解了封建仪式的封建性;作为追求自由恋爱,不愿受封建思想束缚的新女性敬芬,守护了自己自由恋爱的权利,但也因为她从根本上屈服于母亲,这部剧中可能产生的冲突和矛盾都得到了妥善的处理和安置,新与旧两股力量在碰撞中反而相安无事,似乎塑造出了一种和谐、安详的“大团圆”式喜剧结局,但是却也恰恰证明了新旧对立结构的失效。

《支吾》发表时原名为《母亲(独幕短剧二)》,见《晨报副刊》1926年3月31日、4月5日

沈从文有意将主人公设置为受过新式教育的男女青年,发生在都市、植根于新文化环境中的故事,最终指向的正是沈从文作为一位文学青年回应新文化思潮的文化立场和创作动因。这时期的几部作品(包括《母亲》《盲人》),比较集中地谈论现代男女的婚恋问题,与五四以来诸如《终身大事》等作品不同,沈从文展现的是家庭关系中某一方面做出让步、折中调和的一面。如果说五四时期一系列有关女性争取个体觉醒、婚姻自由的剧本表达的是“我是我自己的”,沈从文所表达的则是“我是我自己的”同时“我也是我父母的”,他无意创设新旧意识的激烈碰撞,而是突出了新文化与旧道德结合的新可能。沈从文的书写提供了“问题”的异质视角——沈从文从湘西来,经由沈从文目光观察到的都市,因而带有一种近于“小达利”观剧式的间离感。沈从文以戏剧这一文体为通道,表达自身对新旧伦理冲突的思考,直接与问题剧形成对话。

二 沈从文理想的戏剧样态

沈从文对“问题剧”提出疑问,那么他认为什么样的戏剧是他青睐的呢?沈从文注重戏剧的趣味性,从人情细微之处展现复杂人性。特别是他以湘西世界作为核心主题展现出民间性的倾向,并经由此不断确证他在文坛的独特身份,也能从戏剧创作中得到印证。他对湘西地方经验的展现,成为他进入北京文坛独特的门票,同时也造就了读者和编辑们眼中别样的风景。

“趣”确实可以作为理解沈从文戏剧创作的第一个关键词。沈从文集中表现的是一种人情细微之处的趣与笑,以辗转来回的对话展现人物性格。向培良在批评丁西林和沈从文的剧作时,称他们为“趣味底创造者”[15]的一类。沈从文在《乾生的爱》中,提道:“我再说关于四维附中春季游艺会的戏剧。为表示爱国,所以选上《一片爱国心》;又演《一只马蜂》,意思就不很明白,或者,是告年青学生们一个向人生进一步的一个方法吧。”[16]《一片爱国心》是熊佛西所著戏剧,讲述知识分子青年的爱国情怀,具有社会意义。沈从文这里虽说对为何排演《一只马蜂》的意思不甚明白,却又能够揭示“一个向人生进一步的方法”,然而向培良批评丁西林的戏剧,“但是,除掉这满足卑劣的欲望的舒服而外,在他的剧本里面,我们还能够找到什么呢?像人生,忠实的情绪,现实底再现,在他的剧本里面是,无论如何,也看不见一点痕迹的”。[17]向、沈二人的理解为何截然相反?

沈从文理解丁西林戏剧的这个角度实则能够丰富他的戏剧观念,也能够有效地理解沈从文为何在批判新剧时,要从观众的反应入手。沈从文对问题剧予以质疑和反思,甚至以自身独特的生命体验改写了问题剧中最为核心的“新旧”对立模式,看重戏剧的趣味性,但是这并不代表沈从文在戏剧中不表现人性的复杂,不讨论人生的本质。丁西林的《一只马蜂》在排演时有这样一则记录:“予倩君和我说:‘这个剧本是在于描写一个这样的人的人生观。’我觉得这个剧本的好处也就在各有其人生观。”[18]对不同人生观的展现,与“一个向人生进一步的方法”是相同的含义,沈从文对丁西林戏剧的赞赏正在于此。沈从文戏剧中的人物,即使是正面人物也毫不避讳使用欺骗的手段,即使是负面人物也很少有脸谱化的反派形象,这与沈从文对人物形象的期待有关,在谈到自己早年读书的经历时,他对《西游记》中猪悟能形象的丰满和立体有过评价:“至于《西游记》上的猪悟能,他虽时时刻刻腾云驾雾,(架的是黑云!)依然是个人。他世故,胆小心虚,又贪取一点小便宜,而且处处还装模作样,却依然是个很可爱的活人。读者——尤其是青年读者——若想在书籍中找寻朋友,猪悟能比楚霸王好像更是个好朋友。”[19]沈从文试图塑造的不是决然的正派或反派形象,而是鲜活的人物。要人物鲜活,必在对话上下功夫。沈从文曾评价丁西林:“过去的,似乎还没见到像他那类对话有力结构巧妙的短剧产生过。”[20]沈从文以对话的形式表现人物的性格,以独白、对白等方式塑造的“人”都性格突出,动机明确。沈从文多年后再次谈及戏剧的对话时,依然强调戏剧对话的重要:“也有赤裸裸对话的剧本,那需要有从语言中挑选语言的本领,不止是能够选取美丽有力的,还要活的,合式的。而且要会安排,会剪裁,应当多就多,应当少也不得不少。”[21]他的《鸭子》《羊羔》等作品都以缠斗不断的对话来凸显趣味性,但是他要面临的问题却也是现实的。正如琴心指出“戏剧是两种的,一种是舞台上的戏剧,一种是写来读的剧本;舞台上的戏剧是要根据他在舞台上的成绩而评价。《一只马蜂》如其是写来读的剧本,那么,这篇东西,当然是很可称颂的;如其是舞台上的戏剧,那么,西林先生就不要怪我,因为这的确没有得到什么了不得的成绩……其弱点就是没有顾到舞台上的动作,与乎会话不自然而且过于深奥”[22],在实践层面上,沈从文显然无法真正做到将可演的戏剧对话同可读的戏剧对话结合起来,最为典型的例子就是他创作的《赌徒》,方言土语频繁出现在对话场景中,通过阅读都很难理解,更遑论在舞台上演了。

丁西林《一只马蜂》剧照

图片来源:北京青年报

民间性是沈从文戏剧最突出的特质。沈从文戏剧对民间资源的青睐与运用是他以个体经历出发,对湘西地方生活的描绘与展现。如果说前文所提的拟曲与狂言两种戏剧体式,为他提供了一种书写的范式和取材的思路,形成了他写趣味、写人情的创作倾向,那么沈从文本人的湘西经验与其对湘西方言、民俗的了解就使得他所创作的戏剧独具地方特色。沈从文在戏剧作品中还特别关注到民间传说、民间习俗等内容,这也使沈从文的戏剧特别具有民俗学的意味。沈从文在为《第二个狒狒》所作的“引”中提道,“我只是用一种很笨的,异常不艺术的文字,捉萤火那样去捕捉那些在我眼前闪过的逝去的一切,这是我创作的方法”[23],这一时期的沈从文刚刚离开湘西不久,湘西的经验仍然占据他人生的重要部分,沈从文早期戏剧作品中展现出来的湘西还未构成一个充满文化意蕴的、完整的湘西世界,而是以捕捉“萤火”的方式,刻录下湘西给他灵魂最深刻影响的部分,并让这些部分依然闪烁在沈从文后来所建造的湘西空间中。

首先,是沈从文对神人关系的刻画。1926年7月26日,沈从文在《晨报副刊》上发表《霄神》,如金介甫所说:“沈从文是一九二六年写的笑剧,那年他说想把湘西酬谢傩神的喜剧向外界介绍。今天作者已经记不起哪个笑剧的情节直接受到他看过的或听人讲起过的傩戏的影响。如果要找出一个的话,那就是《霄神》(一九二六)。”[24]《霄神》中,舅舅祭拜霄神,看起来至诚至真,最后却是为了请霄神显神通庇佑自己去偷梁乡约家的火腿;外甥看到舅舅的拜神行为,虽说“霄神若可求,待我明天也买三个钱香,两个钱纸,去磕个头吧”[25]。然而转头却假装自己是霄神,戏弄舅舅,享用俸给霄神的贡品。舅舅信神却又不能识神,“不知何处来得鬼魔,骗得我好苦”[26],外甥则是完全不对霄神有任何恭谨之意。在《霄神》中体现的是一种“人神同处的日子竟过得十分调和,没有龃龉”[27]的和谐场景,舅甥二人对霄神的态度一部分来自湘西信仰的文化惯性,另一部分来源于湘西世界中对自然人性推崇导致的泛神倾向。这种将“神的尊严”同“人的谐趣”[28]结合在一起的文化习惯和表现方式,构成了沈从文湘西世界神人关系的底色,在沈从文的作品中,神性和人性的交织出现指向他对生命力的探寻和对生命形式的追问。

其次,是沈从文对于湘西两性关系的展现。《野店》这部作品最能够体现出湘西独特的人情,沈从文对湘西世界中情感的描写是原始性的,在野店里住宿的布客完全出自本能的欲望驱使,想要与苗妇亲近,苗妇也不拒绝。大胆的两性关系是湘西民俗有别于都市情感体验的重要部分,对这部分内容的描写对应了深受湘西文化洗礼的沈从文构筑湘西世界两性关系的基石。结合沈从文这一时期的小说作品来看,在都市中被压抑的情感欲望在以湘西为表现对象的戏剧中本能地倾泻而出,湘西的“性”是一种再自然不过的自然主义的性,毫不带有都市男女对性的羞耻,即便苗妇一开始半推半就,在戏剧最后也能坦诚直率地点明自身对布客的感情。

最后,是沈从文对湘西方言的运用。湘西人情的最直观的体现就是独具特色的湘西土语,钱玄同在1918年复潘公展关于新文学创作的信中曾经谈到“窃谓在纯文学——诗,小说,戏剧——中,描写口气的地方,固不妨用方言,以期曲肖”[29],前文所提到的《赌徒》通篇使用湘西方言,正是因为在湘西赌博的环境中,方言俚语最能展现真实的赌博情境,以达到“曲肖”的效果,沈从文恣意地使用方言就是因为戏剧是对话的艺术,要展示一方水土的人物个性,无疑只有用当地的语词才可达意。沈从文在创作时,应当对这一点相当自觉,在《赌徒》一篇前他曾写道:“这也许太专门了,非另做一篇骰经作注不可。因其字字须注,反而不下注解!乡土性分量多的东西,纵注也很难使外乡人体会。”[30]纵然使用方言,是因为湘西人的个性和习俗使得方言词汇具有无可替代的表达优势,但是“字字须注”的戏剧文本就意味着对于戏剧这一强调视听的艺术形成了挑战。在沈从文对湘西片段的集中展示中,他所捕捉的记忆“萤火”,无疑是经过他本人凝练的,最适宜表现在戏剧中的部分。结合沈从文对戏剧本身的认识,这也意味着沈从文以短小精悍的独幕剧展现的必定是他生命体验中最能唤起读者好奇与瞩目的内容。所谓“外乡人”的说法很自然地将湘西划在沈从文生命独特的领域之内,他所叙述的口吻和叙述的内容将其生命经历和文学作品“他者化”。这里的“外乡人”带有对自身“异乡来客”属性的自我认同,并以此作为吸引读者与编辑的手段,这是沈从文早期获取话语权力的方式。

三 沈从文戏剧创作的意义与价值

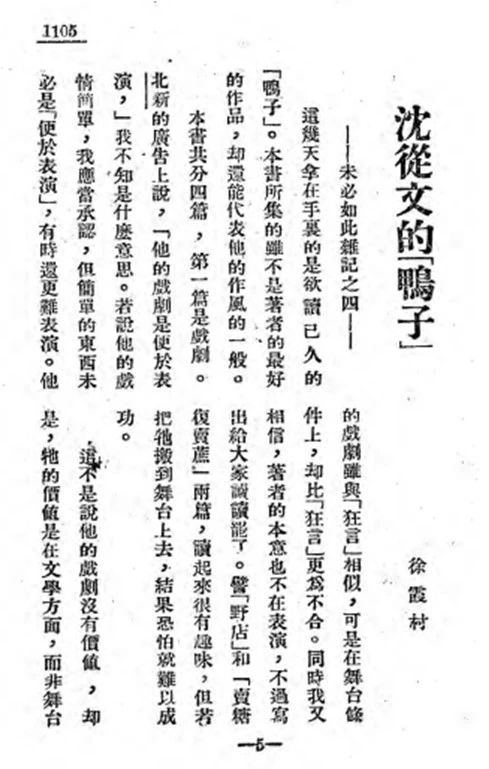

沈从文这14部戏剧作品“水花”不大,往往是沈从文研究中“缺席”的一环,遮蔽在沈从文“早期创作”的整体性研究和“文体实验”这一具有概括性的结论中,但是从他的戏剧创作中却能够看到青年沈从文在文学上的用力。徐霞村比较早注意到沈从文的戏剧作品:“北新的广告上说,‘他的戏剧是便于表演,’我不知是什么意思。若说他的戏情简单,我应当承认,但简单的东西未必是‘便于表演’,有时还更难表演。他的戏剧虽与‘狂言’相似,可是在舞台条件上,却比‘狂言’更为不合。同时我又相信,著者的本意也不在表演,不过写出给大家读读罢了……这不是说他的戏剧没有价值,却是,它的价值是在文学方面,而非舞台方面。”[31]其肯定了沈从文戏剧的文学价值。事实上,沈从文第一篇被译成外语的作品就是他的戏剧《支吾》,这部作品在1926年3月一经发表后,同年4月即被译为日文,在《北京周报》上发表,一年后的1927年10月,沈从文的《盲人》又被译为日文在《满蒙》上发表。这也从一定程度上证明,沈从文的戏剧创作有其亟待发掘的文学价值和研究意义。

徐霞村:《沈从文的“鸭子”:未必如此杂记之四》,《北新》1927年第34期

沈从文的戏剧创作始终保持一种对话意识。沈从文与文坛出现的新潮流、新形式对话,他对狂言、拟曲的尝试,正是他迎合、参与、融入戏剧创作的一种体现,这也来自他迫切希望在北京文坛拥有一席之地所必备的敏锐嗅觉。沈从文虽然在题材、形式上都有所用力,但是简单的情节、弱化的冲突使他的戏剧舞台性弱化,却还可称为具备长于文学性的特质。其次,是与戏剧本身发展现状的对话。他的戏剧创作建立在与问题剧的对话之上,在1920年代中后期,问题剧在演出上面临困境,创作空间亦趋逼仄,沈从文在对问题剧反思、批判的潮流中,虽未以评论的姿态显形,却在创作中展示出自身的态度,他认为问题剧的上演没有起到唤醒国民、启蒙人智的效果,而是走向了一种为“问题”所束缚的尴尬局面。沈从文以身兼湘西民间传统与新文化知识的双重体验,对“问题”中的新与旧进行了重审与改写,这亦流露出“新青年”沈从文回应“新文化”的立场。

更重要的是,沈从文的戏剧创作与其后来的小说也构成了一种对话。1927年,沈从文创作的最后一部戏剧《刽子手》发表,但在题后标明了“小说”二字。《刽子手》围绕刽子手王金标夫妻的对话,将杀头传统放置在口头演习中。刽子手砍头前对死囚说怎样一番话,砍头后怎样去城隍庙祭拜,又如何与县太爷配合承受过失杀人罪的处罚,都有一套约定俗成的模式。1935年,沈从文以刽子手题材创作了一部小说《新与旧》,这一前一后两个故事主角的名字十分相像。《刽子手》除了开头的“补”以外,通篇由对话构成,而《新与旧》则更多依靠叙述者进行说明,减弱了文本的现场感,增强了故事的时间性。将两个文本对照,显示出沈从文作品中都市与湘西关系的转变和沈从文叙写民俗的心态转化,沈从文通过《新与旧》的实践,将原本凝缩的场景进行了扩充,这种扩充就体现在沈从文对“时间”的处理上。《刽子手》这部作品的时间是停滞的,空间是固定的,刽子手的传统是以“重复”为主要基调。王金标虽然对刽子手的习俗不甚了解,但其妻子却可以与他演练环节,这证明刽子手行刑的流程是有旧例可循的,甚至是在日复一日的口耳相传中沉淀下来的传统。这里的湘西充满了一种静态之感,是恒常、不变的。但是8年后创作的《新与旧》则以两段时光的并置重新唤起了刽子手的传统,并以一种现代时间的突入,打破了传统的“重复”。杨金标还想按照原本刽子手行事的习俗与县太爷演戏,谁知既不用他行刑,也无人再理解他的戏码,这出“戏”的散场,亦是这段传统的终结。沈从文用以突破湘西传统的,不是空间上的腾挪,而是时间上的冲击,现代文明的更迭本质上是突破一种时间循环,“新”与“旧”的更替意味就在于此,“新”枪支与新时代的出现预示着“旧”刽子手的淘汰,现代性的猛兽以一种无法弥补的时间差异出现,这是沈从文点明的都市文明对湘西世界所代表的“民间”构成的挑战。《新与旧》中湘西刽子手的传统,作为一种符号指代了整个湘西乡土文明,这与《刽子手》中以展示湘西乡土世界的出发点不同,沈从文在1935年对这一主题的重写,意味着沈从文将湘西作为他反抗都市的一个异质空间,湘西此刻与都市之间既相互对峙又不可分割。“回忆功能是印象的保护者;记忆却会使它瓦解。回忆本质上是保存性的,而记忆是消解性的”[32],1935年的沈从文以书写记忆的方式对湘西与都市进行了改写,戏剧的现场感、动作性是小说这一叙述文体无法代替的,但是小说也正是通过加入时间的杠杆,拓展了理解湘西传统现实处境的维度,也正因如此,《刽子手》和《新与旧》、戏剧与小说形成了一种互动。

研究沈从文戏剧,有助于更完整地理解沈从文的文学活动、思想资源、文化选择,更丰富地展现“文体家”沈从文的文体实验的多重维度。在现代戏剧史上,沈从文不能拥有一席之地,但是戏剧作为沈从文写作的尝试、跃入文坛的手段、认识的对象,是沈从文进入“文学场”的钥匙,更是沈从文在当时的历史语境中,言说自身、确立自身主体性的方式之一,有助于剖析沈从文早期的创作形态与文化心态;他在戏剧中对新与旧的反思,对湘西风景的发现,作为一种资源与材料在他日后的创作中反复得到书写;他在与丁西林、徐志摩、余上沅、陈西滢等人的交往中,逐渐确立了自身关于戏剧风格的倾向,在自觉参与文学风潮,主动贴近《晨报副刊》《现代评论》等同人群体的过程中,建立起对戏剧的趣味性、民间性、对话性的思考。

陈蓉玥

北京师范大学文学院

100875

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2024年第9期)

注 释

[1]刘媛:《方言、闲话与“贴着人物写”——从沈从文早期的拟曲创作说起》,《中国现代文学研究丛刊》2020年第5期。

[2]启明:《泰西名著:希腊拟曲二首》,《中华小说界》1914年第10期。

[3]沈从文:《泸溪·浦市·箱子岩》,《湘西》,《大公报(香港)》1938年9月23日。

[4]武者小路实笃:《一个青年的梦》,鲁迅译,《新青年》1920年第7卷第2号。

[5]周作人:《立春 附记》,《语丝》1925年第12期。

[6]黄鹏基:《狂言》,《莽原》1925年第32期。

[7]沈宰白:《关于“狂言”及其他》,《语丝》1926年第102期。

[8]西滢:《闲话》,《现代评论》1926年第3卷第69期。

[9]懋琳:《鸭子》,《现代评论》1926年第4卷第84期。

[10]沈从文:《北京之文艺刊物及作者(续)》,《中华基督教文社月刊》1926年第1卷第6期。

[11]洪深:《〈中国新文学大系·戏剧集〉导言》,赵家璧主编:《中国新文学大系(1917-1927)》,上海良友图书印刷公司1935年版,第83页。

[12]宋春舫:《中国新剧剧本之商榷》,《申报》1921年10月10日。

[13]余上沅:《〈国剧运动〉序》,余上沅编:《国剧运动》,新月书店1927年版,第3页。

[14]沈从文:《支吾》,《十四夜间及其他》,光华书局1929年版,第89~90页。

[15][17]培良:《中国戏剧概评(续)》,《狂飙》1926年第10期。

[16]璇若:《乾生的爱(二)》,《晨报副刊》1927年6月24日。

[18]孙师毅:《演〈一只马蜂〉后》,孙庆升编:《丁西林研究资料》,中国戏剧出版社1986年版,第105页。

[19]沈从文:《我年轻时读什么书》,《青年界》1935年第8卷第1期。

[20]沈从文:《北京之文艺刊物及作者(续)》,《中华基督教文社月刊》1926年第1卷第6期。

[21]沈从文:《答辞六》,《沈从文全集》第17卷,北岳文艺出版社2002年版,第403页。

[22]琴心:《〈一只马蜂〉在舞台上的成绩并质西林先生》,孙庆升编:《丁西林研究资料》,第111页。

[23]沈从文:《〈第二个狒狒〉引》,《晨报副刊》1926年8月2日。

[24]金介甫:《凤凰之子·沈从文传》,符家钦译,光明日报出版社2004年版,第204页。

[25][26]沈从文:《霄神》,《沈从文全集》第1卷,北岳文艺出版社2002年版,第30、33页。

[27]沈从文:《滕回生堂的今昔》,《沈从文全集》第11卷,北岳文艺出版社2002年版,第371页。

[28]沈从文:《我年轻时读什么书》,《青年界》1935年第8卷第1期。

[29]潘公展、钱玄同:《通信·关于新文学的三件要事》,《新青年》1919年第6卷第6期。

[30]沈从文:《赌徒》,《晨报副刊》1925年11月12日。

[31]徐霞村:《沈从文的“鸭子”:未必如此杂记之四》,《北新》1927年第34期。

[32]转引自本雅明《论波德莱尔的几个母题》,阿伦特编《启迪:本雅明文选》,张旭东、王斑译,生活·读书·新知三联书店2014年版,第172页。

|