|

明恩溥(1845—1932)著《中国人的性情》英文版书影

内容提要

《中国人的性情》最初连载于《字林西报》,且其题下较1890年版单行本多出三章。以《动乱中的中国》(1901)为界,明恩溥的中国书写可分为前后两期:前期以《中国人的性情》和《中国乡村生活》为主,后期则以《中国之振拔》《今日之中国与美国》为代表性作品。散见于英文报刊上的明恩溥文章亦为了解其思想脉络提供了佐证。作为明氏著作中一以贯之的重要主题,“中国人的性情”在其前、后期著作中的基调相当不同,印证着明恩溥中国书写的转向。在后期著作中,明恩溥不仅着力褒扬中国,且对自身种族和美国人的性情予以辛辣批评,可谓对早期《中国人的性情》进行了自我改写。背后动因则是种族观念的反思和“美国”意识的觉醒。进入20世纪,明恩溥也体现出相当程度上的世俗化倾向,预示着“传教士”身份的褪色和“中国研究”的兴起。明恩溥中国书写的转向,体现了对于“东方主义”自我超越的努力,以及真正“超越”的艰难。

关 键 词

明恩溥 “中国人的性情” 《中国之振拔》 《今日之中国与美国》 《动乱中的中国》

晚清时来到中国的美国传教士明恩溥(Arthur H. Smith, 1845—1932),由于撰有《中国人的性情》(Chinese Characteristics, 1890)、《中国乡村生活》(Village Life in China, 1899)等流传广泛的中国叙述,乃是19世纪末20世纪初美国“传教士汉学”[1]的代表性人物。

目前学界关于明恩溥的研究,主要集中于前揭二书;尤其《中国人的性情》中的负面描述,自诞生之日迄今,在英、中文语境中已不乏批评。值得指出的是,早在20世纪初,明恩溥本人对此已有省思,并曾将改变的努力付诸实践:从整体上考察明恩溥的中国书写,可知其观念并非始终如一,而是存在着一道鲜明的转变痕迹——从早期对中国难以掩饰的轻视之情,到后期有意褒扬、着力为中国辩护。[2]背后隐含的则是其文明价值立场的松动,以及从种族观念到国家意识的重心转移。本文旨在通过对明恩溥相关作品的历时梳理和对照,讨论其中国书写的转向,以及其间蕴含的观念变迁与时代动因。

一 《中国人的性情》早期刊载情形

明恩溥的中国研究与书写,就主要著作而言,从《中国人的性情》到《今日之中国与美国》(China and America Today, 1907),时间跨度近20年。这些著作中呈现的“中国”和“中国人”面貌远非一致,体现了作者的观念变化。实际上,以《动乱中的中国》(China in Convulsion, 1901)为界,明恩溥的中国书写可分为前后两期:前期以《中国人的性情》和《中国乡村生活》为主,另有《中国谚语》(Proverbs and Common Sayings from the Chinese, 1888)等;后期著作有《王者基督》(Rex Christus: An Outline Study of China, 1903)、《中国之振拔》(The Uplift of China, 1907)及《今日之中国与美国》等,尤以后二者为其晚期中国观的代表性作品。而作为明恩溥所提出的最为成功的议题,“中国人的性情”也受到作者自己的重视,成为其中国书写中贯穿始终的重要主题;实际上,明恩溥笔下的“中国人的性情”一直在调整之中,甚至前、后期的基调截然不同。

明恩溥关于中国的最早著作或应是出版于1870年代、题为《中国旅行掠影》(Glimpses of Travel in the Middle Kingdom)的小册子。1876年初,《字林星期周刊》发表关于此书的书评,署明此书作者为“Rev. Arthur Smith”[3]。根据书评所述,此书描述一段从北京到西安的旅程,述及社会面貌停滞、道路状况糟糕、货币未规范统一、中国人不在意古迹等,其中流露出的对中国社会和中国人特点的观察以至轻视之情,与明恩溥1890年代出版的著作基调一致。《中国人的性情》与《中国乡村生活》广为流行,其中对中国的负面描写亦久为人知。二书主题相异,写法不无相似:对关于中国的宏观主题,以若干小专题的形式,作概括性的叙述。更为相通的是对叙述对象一以贯之地轻视。《中国人的性情》毋庸赘述,《中国乡村生活》虽以乡村景象和风习为话题,笔调平和,然而字里行间亦时常流露出作者的情感取向,如“喜庆的最高形式在中国表现为吃”“在中国的语言里,没有哪个词与Solemn意义相同,因为中国没有什么庄严的事情”。[4]这等轻蔑之情并非鲜见。

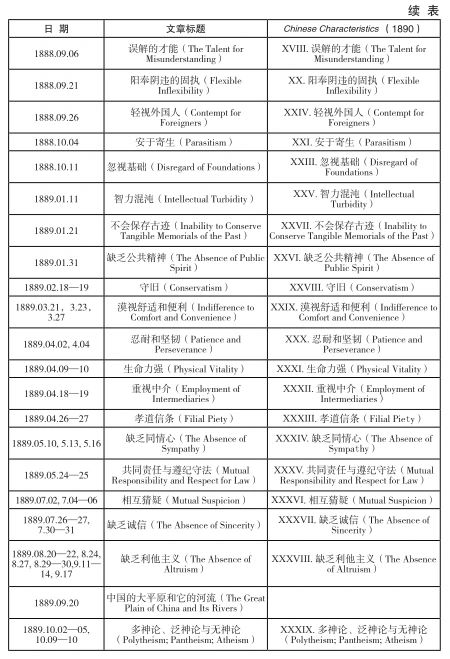

明恩溥对中国人形象的这般负面叙述,从初始即被读者提出异议,并在写作和修订中得到作者的反馈。这亦与《中国人的性情》最初发表于报刊媒体、利于互动有关。明恩溥自1880年起担任《字林西报》(The North-China Daily News)的通讯记者,《中国人的性情》即在该报编辑麦克莱伦的提议之下开始写作。[5]自1888年1月5日至1889年11月12日,《中国人的性情》在《字林西报》上陆续发表,连载约两年时间,“引言”(Introduction)于最后刊出,当与写作时间相应。[6]兹将各篇具体发表时间列表如下(见表1):

上海外滩《字林西报》报社旧影

图片来源:百家号

《中国人的性情》在《字林西报》上连载尚未结束,即有读者表达了温和的反驳,称“当《中国人的性情》的作者告诉我们在中国很难找到一位诚实的官员时,他说出了外国人的共同看法,但未免言过其实”,并举出范仲淹这一历史人物为例。[7]私下的读者反馈应更多。1890年,《中国人的性情》结集出版,明恩溥在“引言”中声明该单行本较之连载于《字林西报》的版本,已经有所改动,并特地言及一些在中国已久的外国人的不同意见——中国人的一些正面品格,如愉快(cheerfulness)、守信(faithfulness)、爱家庭(love of home)[8]、善交际(sociability)等,应得到更多承认——明恩溥言,相关建议已在末章中得到处理[9]。《字林西报》上发表的“结论”(Conclusion)章于1889年10月24日至31日连载,内容与1890年版单行本差别不大,明恩溥应是在初次写作该章之时即已收到相关反馈,并将这些建议融入终章行文之中。“结论”一章部分内容确与前文口风有所区别,如在该章开头,作者表扬了中国人自古以来对道德力量的尊崇,对于科举制度、儒家经典、政治观念等亦均有肯定[10];然而随后,明恩溥用更多的篇幅反驳了此类乐观看法,指出贤能政府乃是在理论上存在,科举教育存在两面性,愉快(happiness)不过是表象,中国实际上仍是“破旧”(shabby)和“令人反感的”(repulsive)[11],其中流露的轻蔑与该书正文部分一以贯之。发表时间最晚的“引言”(Introduction)亦然,开篇即总结了三种类型的批评意见,一一予以回应,除在篇末申明传教的需要之外,整章“引言”几乎是针对批评的一篇自我辩护。[12]此时明恩溥行文确实更为温和,但看似容纳了异议,实则内心并不认同,而是坚持自己的主要立场。他明确批评了对中国社会的“理想化”[13]倾向,流露出自身深入体验中国乡村下层社会、“真正”了解中国的自信姿态,代表着新一代汉学家由于时局转变、优越感上升,对于中国的观念更为趋向负面、研究方式亦从文献走向社会现实的时代潮流。

将1890年版《中国人的性情》与《字林西报》上最初连载的版本相对照,可以见出,主要差别在于书中内容往往成段增撰、大为扩充;偶尔亦有字句的改写、删订和增加注释,但行文中并无立场上的不同。结集成书时,各篇次序亦经过重新排列。另一重要区别在于,《字林西报》上连载的文章,有三篇为1890年版书中未见。[14]其中,“迷雾与魅影”(“The Haze of Distance and the Mirage of Enchantment”)指出中国人对于西方各国地理和历史的无知,而号称“文明”(enlightened)的西方民众亦对中国殊少了解,作者流露出失望之情。“中国的大平原和它的河流”(“The Great Plain of China and Its Rivers”)描绘了华北平原上诸河流在雨季的水患情形;由于缺少有效的防涝措施、常有决堤之忧,民众只关心自家地区,政府亦对底层弱势民众并无照顾。“华北的‘秋扰’及其他骚乱”(“The ‘Autumn Maneuvres’ and Other Disturbances in North-China”)提出中国民间时常发生的三类骚乱:秋收季节华北的自然环境利于犯罪、冬季的抢劫频发以及私盐贩运引起的斗殴,以此来证实中国人并非如表面上给人留下的“和平”(peace)和“宁静”(tranquility)印象。此三篇文章在发表时冠以“中国人的性情”之名,一方面体现了初始时“中国人的性情”概念范畴尚未完全定型,涵盖了中国的风土民情,后来结集成书时主题始集中于“中国人”身上;另一方面,明恩溥在此三文中亦对中国人的集体性格有所涉及,其中相通之处,乃是与其他篇章一以贯之地对于中国人的负面看法。

1894年再版的《中国人的性情》经过了相当修订:不仅删去了如“好吃”“好名利”等一批醒目的负面特征,且增加了“知足常乐”一章[15],是此时《中国人的性情》中为数不多的正面特征之一;此应属作者在与读者的互动中、作出的善意而不无被动的调整。然而与此同时,初版“结论”章中有关中国的相对正面的内容被大段删去,作者对中国的负面立场更为显明,亦可证初版“结论”章中的部分调整不过是作者的暂时“妥协”,并非发自内心的认同。1894年版发行于纽约,初始印行2000册,次年初已售罄,1895年2月1日再次发行。[16]该版约20年中售出21000余册[17],应是《中国人的性情》最为流行的版本。今日追溯相对被遗忘的《字林西报》初版及与1890年版的对照,某种程度上可还原此书诞生之初的动态情境,对于了解文本形成过程及明恩溥的思想动向,均应有所裨益。

《中国人的性情》写作之时,明恩溥本即怀有深入的种族观念,并在传教目标的驱动之下,以趋向负面的眼光品评中国人的道德和习俗。此是19世纪西方的时代意识形态。1892年,英国《旁观者》(The Spectator)杂志就《中国人的性情》发表评论,即表扬明恩溥具有“种族诊断”(racial diagnosis)的天赋。[18]这等种族观念一直延续至19世纪末《中国乡村生活》写作之时。诚然,明恩溥一再申明书中所述,乃出自自身经历体会,今日读来,亦不妨作为镜鉴。而若进一步考察,后期明恩溥笔下还曾持续书写“中国人的性情”,并出现重要转变;1890年代的“中国人的性情”,代表的乃是明恩溥的早期观念。在不同版次的作品之间,由于作者的持续更动,同名的文本以至同一命题所指并非固定不变,而是与作者的思想观念一道处于流动之中。《中国人的性情》即形成了一个文本系统,不仅内部各版次之间可相对照,而且其主题贯穿着明恩溥的其他著作;其中的细致分别,折射着作者观念的历时变化,尚需加以梳理。

二 转变中的“中国人的性情”

《中国人的性情》在19世纪末也曾引起中国人的回应。1900年11月,《字林星期周刊》刊出署名“W. W. Y.”的文章[19],针对《中国人的性情》中“缺乏诚信”(Lack of Sincerity)一章,与明恩溥原著对话,既为孔子辩护,也举出英语文化中的种种例子论述外国人的“不诚信”,作者的愤懑之情溢于言表。此文发表于庚子年间,应受到时局氛围的感染。作为对《中国人的性情》的较早回应,此文印证了该书19世纪末在精通英文的中国人间的传播;而明恩溥作为《字林星期周刊》的作者,应曾寓目此文,并很可能有所震动,日后其在《今日之中国与美国》中反思美国人的性格弱点,或即存在着此时种下的远因。

1901年出版的《动乱中的中国》寓示着明恩溥中国观感内在转向的开始。庚子事变的经历给予明恩溥深刻刺激,并在《动乱中的中国》的书写中将思考推向深入。[20]《动乱中的中国》也涉及了作者之前二书的主题。在首章中,明恩溥即从整体上陈述了中国人的性情特点,意在以此视角讨论庚子动乱。[21]此时作者的概括尚主要沿袭此前观念,但补充了少数中性和正面的特征。书中也包含了对中国乡村社会的评论。如:“恶霸的存在,是中国社会的特征之一”(CC, p.51)、“婚礼和葬礼构成中国人贫瘠生活中世俗欢愉的重要部分”(CC, p.652),与《中国乡村生活》中的“乡村地痞”(第20章)、“乡村婚葬”(第18章)可相对应。与此同时,明恩溥对中国农村社会的细致观察亦令人动容:

那些人们迄今仅能靠织布勉强维持生计。一匹十五英寸宽的布需要两天的努力劳作;在市场上变卖后,仅能换得最低限度的生活必需品,以及继续纺织所需的更多的棉花。此等纺织工作有时交替进行、日以继夜。但如今,由于外国棉制品的“光明前景”,沿承已久的土产品已无市场。……在有的村庄,每个家庭都拥有至少一台织布机。这样的工作许多是在地窖里完成的,月复一月,从那里传来梭子的咔哒声,自正月中旬直至腊月岁尾。但如今那些织布机已经闲置,那些地窖正沦为废址。(CC, p.90)

似此对于洋货输入给普通民众生存所造成的巨大冲击的细致描述,以及其中流露的深刻同情,是《中国乡村生活》中所难以见到的。

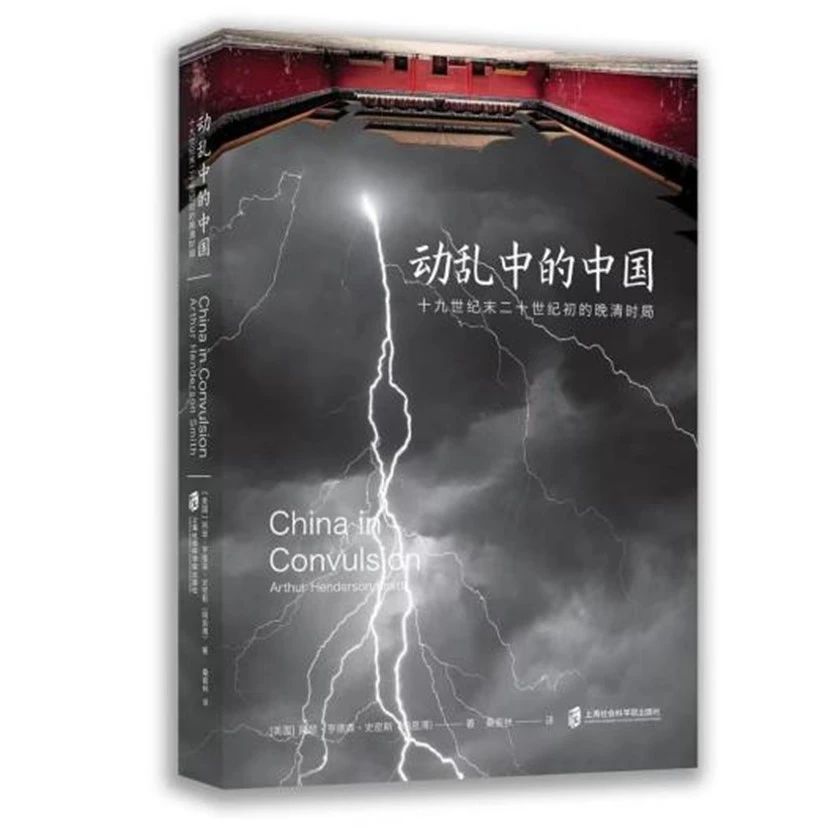

明恩溥:《动乱中的中国》,桑紫林译,上海社会科学出版社2019年版

此等对于中国观感的内在转变,在明恩溥的后期作品中得到进一步发展。明恩溥的“后期”中国观包含了从变化中的过渡时期到立场明晰的过程。1903年出版的《王者基督》[22],是明恩溥在他人协助之下撰成的教材性质的作品。书中对于中国的历史、地理与社会等作整体性介绍,作者口风已有所缓和:不仅承认中国曾有过先进的文明,并特意表扬了中国人所具有的美德,如尽责(faithfulness to duty)、节制(sobriety)、勤劳(industry)、耐性(patience)、乐观(cheerfulness)等(RC, p.106)。然而,作者在相当程度上仍沿承了此前的观念,如对于中国的人口众多,随意拈来“蜂群”“蚁群”(RC, p.84)的比喻,其中自然流露的轻蔑之情,作者自己恐也还未曾有所意识。该书断言基督教是中国的唯一希望(RC, p.240),主旨仍在于传教。有关中国人的评价,书中甚至不无自相矛盾之处;对于外国人在中国应如何行事,作者亦表露出困惑;可见此时仍是明恩溥中国观发生转变的过渡时期。

这一过渡期大体持续至1906年初。从此期间明恩溥发表的文章中,可以窥见其思想逐渐转变的痕迹。1903年末,明恩溥在《字林西报》发表长文,为麦美德(Miss Luella Miner)和两名因在庚子事变中帮助外国人而受邀赴美留学的中国年轻人所遭遇的外国记者的不实描写发声,予以义正词严的逐一反驳,并批评了美国政府部门对于中国留学生的苛刻态度。[23]此文已流露出明恩溥稍后更为明确的类似立场和观念的端倪。1905年,明恩溥曾在演讲中表达了对太平洋地区地位的重视,劝导西方国家“有因必有果”、直面帝国主义的历史责任——仍可见出庚子事变的思想冲击,并反对种族仇视。[24]至1906年初,明恩溥在为新教宣传撰写的文章中,已将中国人称为“一个伟大的民族”(a great people),但仍强势声明基督教之于中国的重要性[25],在宗教立场上与前期一以贯之。

1906年3月6日,明恩溥在《展望》(The Outlook)杂志主编与该公司总裁的协助下面见美国总统罗斯福[26],建议退还部分庚款。十余天后,《展望》杂志刊出明恩溥文章,大幅论证中国市场对于美国的重要性,指出美国人的种族偏见已成为中美贸易的严重阻碍,而美国民众对此尚缺乏认识。[27]抵制美货运动应唤起了明恩溥对庚子事变的记忆,他声言该运动缘于美国人多年来不公地对待“一个古老、骄傲、敏感、有学问的民族”(an ancient, a proud, a sensitive, and a learned people),因此对美国民众大声疾呼。该文中穿插数幅插图,主题涉及抵制美货运动、赴美华人在旧金山遭受虐待等,应自中文报刊转载而来,为作者文章提供佐证。从时间上看,此文应与作者向罗斯福所谈内容密切相关。它并预示着此一时期明恩溥思想与言论的重要特征:一是对于国际政治尤其中美关系的集中讨论,二是对中国形象的肯定甚至维护。与罗斯福的会见,显然鼓励了明恩溥对国际政治的关注。而明恩溥此时的思想倾向,更具体地体现在次年出版的两部著作之中。

1907年出版的《中国之振拔》与《今日之中国与美国》,标志着明恩溥此前流露的转向端倪得以完成。两书中对于“中国人的性情”均有专章阐述,作者“一百八十度的”态度转变十分明晰:不仅涤除了负面口吻、保留积极评价,并且新增了部分正面特征,叙述中不吝赞美之词。为便于对照,兹将1888—1907年明恩溥主要著作所论及的“中国人的性情”特征列表如下(见表2)[28]:

可以见出,早期明恩溥所概括的“中国人的性情”大体稳定,而以负面特征为主;自1901年《动乱中的中国》起,内容有显著新增;至1907年时,负面内容已被舍去,此时明恩溥笔下的中国和中国人,得到作者的大力肯定和维护,与前期著作呈现出截然不同的面貌。

《中国之振拔》1907年初版封面及扉页

图片来源:孔夫子旧书网

《中国之振拔》是为“青年宣教运动”(the Young People’s Missionary Movement)所撰教材,明恩溥原稿在美国出版时被编委会大幅改动。[29]书中各章分主题介绍中国概况及传教事业情形,与1903年的《王者基督》大为不同,作者的立场和情感色彩十分鲜明。第二章题为“一个有着伟大传承的伟大种族”(“A Great Race with a Great Inheritance”)。1890年版《中国人的性情》中,明恩溥曾引用率领清朝使团的蒲安臣在纽约的演讲,蒲称中国人为一个“伟大的”(great)、“礼貌的”(polite)、“耐心的”(patient)、“冷静的”(sober)、“勤劳的”(industrious)民族,此时的明恩溥显然并不认同,仅认可了“勤劳”这一特征[30];1894年版《中国人的性情》中,这段文字则被删去;而至此时,明恩溥使用了蒲安臣演讲中的词汇,明确称中国人为“一个伟大的种族”,并置于专章标题之中,应是有意作为主要观点来加以彰显。在此章中,明恩溥一一列举了中国人的优点,强调中国人的天赋才能和对世界的贡献;即便在叙述中偶尔涉及中国社会的弱项,也说明解决之道,用积极假设道出;其结论是:中国人具有强大的种族特征,是一个一直以来最为繁庶、同质、和平和最有忍耐力的种族,“人类大家庭中最有天赋的分支之一”(UC, pp.47-48)。尽管篇幅有限、叙述未曾展开,然而从主题上,此章当与《中国人的性情》对读,代表着后期明恩溥的中国观念。

在概括新的优点之外,关于中国人的性格,明恩溥就此前曾举出的同一特征也作了新的阐述。如“孝顺”和“保守”,《中国人的性情》中曾就其消极作用加以长篇叙述,而在《中国之振拔》中,则均被扼要评论为帝国内部的强大凝聚力量;“神经麻木”一则,《中国人的性情》对此不无嘲讽,而在《中国之振拔》中被形容为不忧不躁、沉着以对的东方美德,从而应翻译成“淡定”为宜。《中国之振拔》在写作中确曾参照《中国人的性情》,行文中不乏可相对应之处,但作者笔调已然不同。如对于“麻木”品性的评论,在《中国人的性情》中,明恩溥曾提出疑问:

在二十世纪的竞争中,谁最能够适者生存?是“神经紧张”的欧洲人,还是不知倦怠、一以贯之、神经冷淡的中国人?[31]

作者并未给出答案,从前文的描写看,会令读者有偏向前者的揣测。明恩溥对种族“竞争”和“适者生存”的一贯重视,显示了其对于社会达尔文主义的深刻接受;“欧洲人”一词的使用,则可见此时明恩溥意识中,盎格鲁-撒克逊人的重心仍在欧洲。而在《中国之振拔》中,他给出了结论性的判断:

无论将来中国与西方发生怎样的碰撞,认为在二十世纪的世界霸权争夺中,最能持久的将是不知倦怠、神经冷淡的中国人,并非是不合理的设想。(UC, p.41)

这一论述口风上的变化,与作者整体立场的转变相吻合。“欧洲人”在表达上已为有意含纳“美国”在内的“西方”所取代。明恩溥不仅将中国人称为“东方最强大的种族”,并称“中国人与盎格鲁-撒克逊人同样——如果不是更——勤勉、节俭、坚毅”(UC, pp.19-20)。他对中国社会的观感亦有类似转变。如对科举的叙述,1890年版《中国人的性情》中,在言及对知识和读书人表面上的尊重之后,明恩溥显然更强调另一面以反驳前者:中国的整个教育系统都强调记诵经典,造成学生只会重复而不会思考;科举考试将写出一篇理想文章作为智力的最大成就,但好的文章作者未必能成为合适的地方官。[32]《中国乡村生活》对科举制度的专章描写亦与之立场相近。而在《中国之振拔》中,科举制度被称为“民主”的系统,能够提升教育水准、陶冶道德、择优而录,有助于维系一个稳定统一的中国,与早期的书写笔调显然大相径庭。

或许正出于这一原因,“青年宣教运动”的编委会对《中国之振拔》书稿进行了大幅修改。书中唯一一章对中国和中国人着意加以否定的内容,系第三章“社会系统的缺陷”(“The Defects of the Social System”),而该章正是已由编委会全部重新写过。此章作者强调中国人缺乏盎格鲁-撒克逊人的某些特质,特意补充其消极面向(dark side),集中列举若干负面特征。应是有感于前两章中明恩溥的书写过于正面、几有“扬中抑西”之嫌,而原书稿的第三章很可能也有此倾向,因此要加以撤换。编委会将书稿内容负面化,一方面证实了明恩溥此时中国书写的积极立场;另一方面,恰说明过于正面化的书写,不符合宣教者的要求——只有对对象有所贬低和突出其缺陷,并拔高自身的优越性,方能树立传教的必要性和合法性,此乃是传教事业的先天需求所致。

《今日之中国与美国》[33]是考察明恩溥后期观念的最重要作品。与《中国之振拔》第二章相似,该书第四章以“一个伟大种族”(“A Great Race”)为题,再次列举了中国人的种族特征。书中对中国人的优点长篇大论。明恩溥申明,中国人具有伟大的种族特征,是“人类历史上的卓越种族之一”(CA, p.79)。庚子以后中国的改革令明恩溥寄予希望。在《王者基督》中,明恩溥曾断言中国内部的更新能力早已消竭(RC, p.240),而在《今日之中国与美国》中,他声明(改革显示出)中国依然葆有身体的、精神的和道德的活力,“不仅未曾耗竭,并且实际上永无穷尽”(CA, p.48),亦应是在有意自我纠正。明恩溥高度肯定中国的悠久文明,为中国人有自己的喜好辩护,并强调中国正在发生的巨大变化,希望打破西方人对于“东方”之顽固、非理性的印象。

《今日之中国与美国》1907年初版扉页,左侧宣传页印有明恩溥其他中国著作(上起依次:《中国人的性情》《中国乡村生活》《动乱中的中国》)的推荐语

图片来源:孔夫子旧书网

明恩溥转而肯定中国的“历史”传统。1890年版《中国人的性情》中有“不能保存古迹”一章,提出中国缺少历史悠久的纪念碑或公共建筑;即便是中国的历史记载,也并不可信。[34]在《动乱中的中国》中,明恩溥称普通的中国人缺乏历史感。历史是“文明”的标志物,如黑格尔所言,只有拥有自我意识,才能真正理解历史,印度是“没有历史的民族”[35]。19世纪末的明恩溥应受到这一流行观念的影响。1895年夏,明恩溥曾赴印度作六个星期的旅行,回到中国后,在给上海青年会的演讲中,明恩溥评论道:“和中国相比,印度没有历史。”[36]这一方面与明恩溥对中国和印度一直所持的不同观感相符;另一方面,中国的“历史”亦尚未符合明恩溥的期待,此应源于他接受的黑格尔式观念,即未进入“文明”行列的国家不应拥有“合格”的“历史”。而在《今日之中国与美国》中,明恩溥称道中国人或许是世界上最具有历史感(historic instinct)的种族,此等转变自然与明恩溥对于中国的价值立场改变有关。[37]

“民主”传统是明恩溥后期中国观的重要内容。1890年版《中国人的性情》中,明恩溥曾反问:“将投票箱引入中国,就会让中国人成为一个民主的民族、令他们适应共和制度吗?”[38]此时他为传教的目的、强调中国缺少“民主”所需的道德土壤。庚子事变后,明恩溥在《动乱中的中国》中初步提出了中国本土所具有的“民主”传统。他指出,“中国社会结构中不乏民主成分”,国家运作中实际存在“许多民主权利”,比如,社会中存在着抵制官吏欺压、表达集体诉求的现实渠道,地方官员一定程度上允许民间治安组织的存在(CC, pp.152, 173);在政府体制中,御史监察系统的运行亦是民主的体现。[39]1903年出版的《王者基督》中,明恩溥再次言及中国社会存在着强大的民主要素,迄今尚未得到足够的承认(RC, p.222)。《今日之中国与美国》中,明恩溥将“内在民主”(inherent democracy)传统列举为中国人的重要特征(CA, p.63)。至1921年,明恩溥仍说道:“中国人是一个十分有民主精神的民族,这得到居住于中国的外国人的普遍认可。”[40]可见这一观念已流传开来。20世纪上半期,“民主”传统成为美国人正面言说中国的重要内容;抗战时期,赛珍珠(Pearl S. Buck)等关于中国民主传统的言论,即应有来自传教士的启发。[41]自孟德斯鸠以降,西方学者将中国归为“专制”已成惯例;明恩溥对中国民主传统的识别和一再肯定,从西方内部突破了长久以来对于中国的“专制主义”想象。

赛珍珠(1892—1973)

继续中国叙述之外,《今日之中国与美国》的特出内容,在于明恩溥对盎格鲁-撒克逊人种族特征的描述与批评。与对中国人的肯定相应地,作者此前对盎格鲁-撒克逊人的笃信和骄傲也已翻转,而对自身种族和美国人的“弱点”进行了连篇累牍的、细节性的反省。明恩溥指出,盎格鲁-撒克逊人将自身视为“世界最后的希望”,其种族偏见无与伦比;美国人伤害原住民、迫害黑人、轻蔑其他种族、缺少谦逊而充满优越感,这些国族特征让美国人不受欢迎而又显得可笑。美国人挥霍新大陆的资源,智识浅薄、短视而又盲目乐观(CA, pp.147-151, 192-194)。明恩溥并且以种族间的比较将反省继续推进:和中国人的礼貌比起来,盎格鲁-撒克逊人的“直接”(directness)和“真诚”(sincerity)可能意味着“迟钝”(bluntness)与“无礼”(rudeness),何况其实际上并不比东方人更为真诚(CA, pp.68-69);与日耳曼人相比,英语民族不重视知识;由于美国人的缺乏耐心、不甘承受损失、要求巨额和即时的回报、不愿躬亲琐事,堪称是最差的商人,而中国人则是东方最好的商人(CA, pp.193-194)。

早年《中国人的性情》中的“东方主义”话语方式,已经毋庸赘言。此时明恩溥对盎格鲁-撒克逊人尤其美国人性格的系列批评,不妨视作其笔下制造的“中国人的性情”的“西方”对应物,当属其自我省思和修正的又一举措。以《中国之振拔》与《今日之中国与美国》为代表,明恩溥后期对于中国的正面言说与对美国人的批评,在主题上构成了与《中国人的性情》的明确对话和结构性补充,乃是其笔下中国人形象的自我改写。其中应暗含了作者对于早期中国叙述的悔意,从而有此挽回之举。据载,至1932年时,《中国之振拔》售出超过20万册[42],流传非为不广;然而,在西方种族观念与利益的实际需求之下,明恩溥后期对中国的正面书写,终究湮没于《中国人的性情》的流行气势之中。

三 “美国”意识的觉醒

如前文所述,明恩溥笔下的“中国人的性情”,一直处在流动和变化之中,后期尤其经历了几乎截然不同的有意重写。将最为流行的1894年版《中国人的性情》文本固化为明恩溥中国观的唯一话语,实际上抹杀了作者的思想发展和自我更新。从文本的历时对照中还原作者的思想流动脉络,方是历史的和公正的解读方式。而若进一步追究,明恩溥后期中国立场的转向背后,个体道德观念、时代思潮变化与美国国家利益的考量,构成了其间的主要动因。

其一,亲历庚子事变后,明恩溥开始日渐深入地反省列强的帝国主义行径,体现了尚未被现代利益主义彻底泯灭的古典良心。[43]《今日之中国与美国》中,明恩溥回顾了19世纪美国领土的拓展史,不无对于侵略和殖民的内疚之情。美国国内的“排华”事件也令明恩溥心存歉疚。他引用中国驻美公使的演讲,指出在美国“排华”事件中遇害的中国人应有数百人之多,义和团最严重的暴行,在美国的许多城市对待华人存在着可相对应甚至超过之举,前者遭到了大型军事远征的报复和沉重惩戒,后者则几乎未被惩罚(CA, p.165)。中国的商人、学生和学者遭到美国的不公正对待;“我们对于中国的罪行”有着冗长的目录(CA, p.175)。对于美国对中国人所表现的“毫无掩饰的轻蔑”(CA, p.170),明恩溥或许感到自己此前的著作也应承担些许责任,希望有所纠正和弥补。

其二,与时代思潮相应,明恩溥的文明立场出现松动,开始对种族观念有所反思。早期明恩溥对于西方文明和盎格鲁-撒克逊人的优越性深信不疑。1895年,自印度旅行归来的明恩溥在演讲中称赞英国政府是世界上无私政府的最佳典范,将其长处概括为“强大”(strong)、“公正”(just)、“保守”(conservative)和“开明”(liberal),并在演讲结尾特地表达了对盎格鲁-撒克逊种族的期待。[44]似此对于殖民政府和特定种族的公开称颂,正是其时明恩溥思想观念的自然流露。而在《今日之中国与美国》中,他开始审视“种族”(race)概念,明确批评种族歧视,希望能够消除种族偏见。中国人有时被称为“亚洲的盎格鲁-撒克逊人”,此等类比看似肯定,明恩溥则指出,这一称谓实乃出于某种居高临下的姿态(CA, p.70)——似此反“西方中心论”的立场,令人惊讶于其种族平等意识的深度。从更广阔的思想背景看,古文明和殖民地传统文化在世界学术史与帝国主义意识形态中地位的整体性提升,以及世界范围内殖民地和“非西方”的反抗与发展态势,应亦影响于明恩溥的观念转变。[45]19世纪后期以降,类似对西方与非西方文明的心态转变并非个例。曾深刻影响明恩溥的斯宾塞,即曾对欧洲人的优越性失去信心。[46]《今日之中国与美国》援引其他汉学家的言论,将中国、印度、希腊称为“世界的三个伟大文明”,又引用赫德称赞中国人品性的言论(CA, pp.51, 78);可以想见,明恩溥的观念转变应亦不乏身边其他西方人以至时代思潮的影响。[47]

赫伯特·斯宾塞(1820—1903)

其三,明恩溥此时中国书写的鲜明转向,亦是意图扭转美国人对中国的负面印象,调和中美关系。而这一方面是源自国家间良好关系的道德性愿景,另一方面更是出于对美国国家利益的考量。20世纪初,正是美国将中国视为商业扩张对象的重要时期。明恩溥毫无掩饰地指出,“中国人是好顾客,中国是好的市场”;为了提升美国的出口份额,“必须首先赢得东方的好感”,“在所有生意中,好感虽然无形,却是无价的财富”(CA, pp.67, 202-205)。他赞成中国移民[48],批评美国国内对中国移民的排斥和中国劳工移民被残酷对待的现实;指出没有中国人,洲际铁路不会建成,美国仍有巨大的劳动力缺口,而“中国人是最好的劳动力”(CA, pp.159, 163-164, 158, 68)。在国族性格这一以贯之的话题上,明恩溥提出,中美两国的品性可以互补:“以美国的进取(push)、才能(versatility)、活力(energy),辅以中国的耐心(patience)、专注(concentration)和耐力(endurance),将更有利于美国。”(CA, p.239)

《今日之中国与美国》的最终立场,落在了美国的国家利益之上。可以见出,明恩溥此时的意识中,“国家”(nation)的重要性已然超越“种族”(race)。在语词的使用上,“种族性格”(characteristics/race traits)已演变成“国族特征”(national trait),几乎有为后者所取代的趋势;“nation/national”成为明恩溥笔下的常用词,“(我们)作为一个国家”(as a nation)的认同十分明确。明恩溥坦率设问:“在二十世纪的激烈竞争中,什么样的国家能胜出?”“这些与美国在东方的成功有何关联?”(CA, p.193)庚子事变中目睹联军内部各国钩心斗角,对于明恩溥国家意识的上升应亦有所触动。在更广阔的背景中,19世纪在北美大陆完成领土的扩张和巩固后,美国将眼光投向世界;与西班牙争夺菲律宾的战争和在中国提出“门户开放”,标志着美国涉足东亚、参与远东事务的正式开端。1900年,美国已是世界上最富裕的国家[49];美国的外交政策从所谓“孤立主义”转向世界性的扩张主义。世纪之交也正是美国形象开始发生改变的时期。在大英“帝国偶像”吉卜林眼中,1890年代的美国还处于只是拥有了“电话、电灯、铁路和选举权”的“野蛮状态”;而到1907年时,吉卜林的观感发生巨大变化:美国已意味着“安全、法律、荣誉和服从”,与之相对,加拿大才是“野蛮的未开化状态”[50]——“文明”时刻需要寻找“野蛮”的参照物来确认自身。随着美国人世界意识的觉醒,自我认同亦日益明确。明恩溥迅速领会并接受了这一风向。从《中国人的性情》中动辄称“盎格鲁-撒克逊”,至1907年出版《今日之中国与美国》时,在明恩溥的身份认同结构中,“美国人”的国家意识已上浮至最表层,昭示着种族观念减退、国家认同上升的时代意识变迁。[51]明恩溥的国家认同的上升,代表着20世纪初“美国人”的认同形成和身份意识的获致。[52]

《今日之中国与美国》还透露了明恩溥身份意识中另一层面的暗中转换:即传教士与汉学家之间的重心演变。个体的最高身份认同显然具有唯一性,“国家”最终超越了“宗教”。尽管对中国的研究一直在进行中,然而从《中国人的性情》到《动乱中的中国》写作之时,明恩溥仍首先认同于基督教的宗旨;在此二书末章,作者均雄辩地论证,只有随着基督教而来的道德观念才能给中国带来所需要的真正变革。[53]至1907年,不仅《中国之振拔》忽视传教需要、一力褒扬中国,所撰已难达到教会期待,《今日之中国与美国》更明确超出宣教范畴、专意讨论国际关系和地缘政治领域的主题,彰显的是明恩溥作为中国研究者的汉学家身份,并奠定了美国“中国学”的“现实主义”特色。明恩溥本来即富于研究的兴味,并与其传教士身份有着自觉的分辨。[54]早在1890年写作《中国人的性情》时,亦已将“中国问题”视为“国际”问题[55],流露出对国际关系的兴趣;《动乱中的中国》即其长期积累下的集成之作,涵盖了对于19世纪后期中外关系史的长篇研究。《今日之中国与美国》尽管篇幅有限、用力不如前著,主题却更为专门,显示了明恩溥在传教之外一以贯之的兴趣视野。明恩溥此时已是“自由传教士”身份,其作品也透露出传教士色彩的淡化。此时其为传教工作辩护,乃明言:在中国的传教工作,除道德作用之外,还有着社会的和经济的效益;对于沟通东方与西方的中介和阐释者而言,传教士乃是不二之选(CA, pp.234, 238)。明恩溥申明传教的社会和经济效益,将传教士定位为“东方与西方之间的中介”(UC, p.225),实即强调其可为“国家”服务的、非宗教的功能[56],明白道出了传教事业的政治属性,对道德作用的阐述已退居次要位置[57]。同时也暗示着其真正兴趣实更在于世俗领域;其生前被人视为“政治家”(statesman)而非传统的传教士[58],即应由后期的转向而来。

与此相应的是,明恩溥此前作品中曾流露的对于现代工业文明和商业贸易的批评和抵拒姿态,此时也已几乎消失不见,相反却是公开站在“现代贸易生活”的立场,不加掩饰地为美国谋划商业和战略利益。种族特征则演变为国家品性,成为商业—国家竞争的考量要素——“竞争”仍是关键词。明恩溥对现代工商业文明从批评到默许接受的立场转变,同样折射的是其意识中宗教热情与国家观念之间的消长;“现代”在个体心灵中进一步占领了“中世纪”的领地,暗含着作为传教士的明恩溥的世俗化转向。从《中国人的性情》到《今日之中国与美国》,经历了由“传教士”向“汉学家”、由“盎格鲁-撒克逊人”向“美国人”的转变。“传教士”的身份褪色,某种意义上取而代之的是“中国研究”的兴起。“美国人”与“汉学家”身份认同的上升,在明恩溥的个人兴趣外,显示的是从19世纪到20世纪,世界意识形态中国家、种族与宗教各者之间的位置升降,以及美国崛起的表征。

1877年,明恩溥与教友在鲁西北赈灾传教

《今日之中国与美国》的第一章题为“西方与东方”(“The Occident and the Orient”)。可以看出,明恩溥乃是在20世纪初“西方”与“东方”关系的宏观背景下、“新美国”和“新中国”的时势之下,讨论中美关系、实际是美国在中国以至亚洲的利益。他仍将盎格鲁-撒克逊人与中国人之间的关系视为20世纪最重要的议题,然而欧洲的位置已相对下降,太平洋地区将成为世界中心(CA, pp.197-199)——明恩溥意中所在而未曾明言的是,美国已成为盎格鲁-撒克逊人的实际代表,亦即“西方”的新重心。殖民时代以来,“西方”已超出单纯地理的范畴,而以种族和文化为核心标识成为一个文明概念。然而,如同不存在一个同质的“东方”,也并没有一个整一的、不变的“西方”。地域、种族、国家,与其说是“想象的共同体”,毋宁称为“认知的共同体”。思维逻辑、语言表达以至现实利益,都需要将认识的客体概念化,建立某种一体化的对对象的认知。而共同体的认知和构建,亦多是因为受到外在对照物的刺激:因出现了“他们”,而需要树立和认识“我们”。《中国人的性情》的撰写,既是明恩溥为盎格鲁-撒克逊人树立的对照物,也激励了中国人自我意识的感知和省思。而从《中国人的性情》到《今日之中国与美国》,明恩溥自身认知的最高共同体亦经历了从宗教/种族向现代“国家”的转变。这是20世纪的入场式。

余 论

明恩溥在1907年前后所明确呈现的观念转变,在日后仍得以持续。在1915年的一次演讲中,明恩溥明确表达了没有什么可以阻止中国崛起为世界重要一极的观念,指出“中国人”作为一个种族的坚不可摧,中国人的耐性(patience)和毅力(perseverance)使其永远屹立。他也提出了建议:当下需要的是真正的改革和国家层面更大的凝聚力,并提升公共诚信。他重申了中国永不会被其他国家治理的判断。[59]1918年出版的《赴中国青年传教士手册》(A Manual for Young Missionaries to China)[60],其中数章由明恩溥亲自撰写。他仍列举了中国人的优秀品质。[61]在第四章“传教士与中国人之关系”中,明恩溥起首即讨论了初来中国的年轻传教士、(潜)意识中怀有的优越感(superiority)——他或许想起了30年前写下《中国人的性情》之时的自己。将“优越感”的概念推及于自身,是明恩溥自庚子事变以降,20年反思之后的理论升华。他提醒后来者:最好将这样的优越感忘却;所谓入乡问俗,外来者应尊重所至国家的文化;而在中国,基督教的本土化趋势无可避免,传教士的时代很可能已经过去。他提醒道:即使在有负面感受时,最好记得中国人的优点;眼中所见为善,方能获得善的回馈。[62]此当可视作明恩溥的“晚年定论”[63]。

在《今日之中国与美国》书首题词中,明恩溥将此书题献给“那些意识到中国人实际和潜在的伟大之处,以及去提升他们福祉的西方之责任的人们”。此正是其后期观念的集中表达:如果说前半句体现了明恩溥中国观的转变,那么后半句则仍延续了作者作为“基督教文明”的内在扩张性。美国在中国的传教事业自始即与商业资本和国家外交关系密切。明恩溥念兹在兹的西方的“责任”,与吉卜林所谓“白人的负担”(The white man’s burden)构成讽刺性的呼应。明恩溥曾引用吉卜林来嘲讽积极介入东方的西方人,最终自身仍未超出这一思维模式,甚至坦陈基督教的世俗和政治属性,最终一道服务于美国的国家利益。然而明恩溥的自省和转圜仍十分珍贵。在美国对华态度的历程中,20世纪初明恩溥中国书写的转向,意味着18世纪后期以降,美国人对中国负面看法的某种阶段性变化的先声。

吉卜力诗集《白人的负担》书影

在前、后期明恩溥的观念变迁中,一项长期存在的认知逻辑,是“竞争”和“适者生存”的信条。[64]“竞争”被视作从种族到国家间关系的核心性质,堪称与社会达尔文主义一以贯之的“种族/国家达尔文主义”。而此等种族/国家达尔文主义,恰到好处地为帝国主义提供了理论支持。富有意味的是,在这一点上,基督教的排他性与之异曲同工。新教伦理也是扩张性的伦理,由此与社会达尔文主义、自由资本主义堪称“三位一体”的意识形态,为帝国主义开道护航。三者在积极面向上亦有道德或科学的加持,得到明恩溥不同程度的认同——于此亦暗含了明恩溥帝国主义批评的内在矛盾,成为其后来大力为美国谋划战略利益的意识基础。而文明(西方/东方)、宗教(基督教)、种族与国家,交织构成了19世纪与20世纪之交西方意识形态的结构性框架,以社会达尔文主义为理论旗帜的扩张主义则为其实践纲领。明恩溥意识中的各者层次升降,与现实时势变迁恰相呼应,反映了镶嵌于时代意识形态结构之中的个体意识的典型。个体终究难以跳出时代意识潮流的裹挟。诚然,明恩溥的个人品格和道德选择也影响着他的取向;其对理想美国的期待,提示了国家应当具备的道德维度。

今日看来,明恩溥笔下“中国人的性情”的转向,或正提示着真正“冲突”的并非“文明”,而是傲慢、偏见、野心和强权。当种族和文明的优越感消退之后,代之而起的将是对他者的尊重。如果说早期《中国人的性情》是“东方主义”的典型之作,那么后期明恩溥的转向,则体现了对于“东方主义”自我超越的努力,以及真正“超越”的艰难。明恩溥转变中的内在矛盾和限度,仍来自个人和时代意识的局限;而优越感和膨胀野心的自我克服,又是何等不易。从个体出发,对时代意识形态予以结构性的清理和反思,或许有助于厘清历史和更好地前行。

郭道平

中国社会科学院文学研究所

100732

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2024年第8期)

注 释

[1]关于美国“传教士汉学”的概念,可参见李天纲《美国的“传教士汉学”形成及其特征》(卓新平、许志伟主编:《基督宗教研究》第8辑,宗教文化出版社2005年版)。

[2]美国学者韩德曾言及明恩溥在1907年所出版著作中体现出的“一百八十度的大转变”,但语焉未详(见韩德《中美特殊关系的形成:1914年前的美国与中国》,项立岭、林勇军译,复旦大学出版社1993年版,第308页)。何伟亚提及,明恩溥在“后义和团时期”,将中国指认为“一个古老伟大的文明”(James L. Hevia, “Leaving a Brand on China: Missionary Discourse in the Wake of the Boxer Movement,” Modern China, Vol.18, No.3, Jul. 1992, p.326)。翁伟志也指出,明恩溥的“在华传教经历和个人心情在1900年前后截然不一样,他的中国观也相应地发生转变”(翁伟志:《他山之石:明恩溥的中国观研究》,福建师范大学博士学位论文,2007年,“内容提要”),并在论文中列举了明氏对中国人的部分正面描述,将其归因于“基督教在华发展态势的变化”(同前,第88~93页)。本文对这一问题予以更专门的考察。

[3]“Glimpses of Travel in the Middle Kingdom, by the Rev. Arthur Smith”, The N.C. Herald and S. C. & C. Gazette, 1876.02.17.

[4]明恩溥:《中国的乡村生活》,陈午晴、唐军译,电子工业出版社2016年版,第148、161页。明恩溥在《中国人的性情》中曾表达过类似看法(参见Arthur H. Smith, Chinese Characteristics, Shanghai: “North-China Herald” Office, 1890, p.365)。

[5]Arthur Smith,“Forty Years with The North-China Daily News & Herald,” The North-China Daily News, 1920.08.03. 该文云《中国人的性情》首篇发表于1887年11月的《字林西报》,末篇刊出于1889年10月,1890年中在上海结集印行。此处明恩溥回忆稍有出入,《字林西报》连载《中国人的性情》的开始时间应为1888年1月,在1889年11月中尚刊出了该书的“引言”(Introduction)。

[6]除在《字林西报》发表之外,《中国人的性情》绝大部分内容亦在《字林星期周刊》(The N.C. Herald and S. C. & C. Gazette)上逐篇转载,其中个别篇章在后者的发表时间甚至同时或早于《字林西报》。

[7]The North-China Daily News, 1889.08.02.

[8]1888年发表于《字林星期周刊》的一篇讨论中国人种族特征的文章中,曾言及中国人“爱家庭”(home loving)的特点(“Race Characteristics of the Chinese,” The N.C. Herald and S. C. & C. Gazette, 1888.06.01)。

[9]参见Arthur H. Smith, Chinese Characteristics, 1890, “Introduction,” p.3。此段文字为《字林西报》刊载之“引言”所无,应是1890年成书出版时所增撰。1891年初,《字林西报》发布《中国人的性情》业已出版的简讯,亦云和初次发表在该报专栏时相比,内容已经过修订、扩展和重新编排(The North-China Daily News, 1891.02.24)。

[10]Arthur H. Smith, Chinese Characteristics, 1890, pp.380-382.

[11][13]Arthur H. Smith, Chinese Characteristics, 1890, pp.386、385、392, 393.

[12]“Introduction,” The North-China Daily News, 1889.11.12.

[14]此三篇文章分别见于The North-China. Daily News, 1888.03.08, 1889.09.20, 1889.10.16。在“结论”和“引言”之外,《字林西报》所刊载的《中国人的性情》共41题,1890年版书中则为39题(因增加了“Peaceableness”一章)。

[15]明恩溥:《中国人的气质》,刘文飞、刘晓旸译,译林出版社2014年版,“引言”第3页。

[16]The North-China Daily News, 1895.04.01.

[17]Arthur Smith,“Forty Years with The North-China Daily News & Herald,”The North-China Daily News, 1920.08.03.

[18]The North-China Daily News, 1892.05.17.

[19]“Lack of Sincerity, After Chapter XXV, Chinese Characteristics,” The N.C. Herald and S. C. & C. Gazette, 1900.11.14. 从署名看,作者应是一位对西方有所了解的中国人。从标题中所引章数推测,作者所根据的应是《中国人的性情》1894年之后的版本。

[20]笔者在《〈动乱中的中国〉的书写立场和史学价值:明恩溥与庚子事变》(未刊)一文中对此有所讨论。

[21]Arthur H. Smith , China in Convulsion, Ireland: Irish University Press, 1972, p.37.下文简称“CC”,随文注明页码。

[22]Arthur H. Smith, Rex Christus: An Outline Study of China, New York: The Macmillan Company, 1903. 下文简称“RC”,随文注明页码。黄兴涛先生已指出,在此书中明恩溥关于中国人性情的描述“可看出一些新的变化”,见《中国人的气质》(明恩溥著,佚名译,黄兴涛校注,中华书局2006年版)所收《美国传教士明恩溥及其〈中国人的气质〉》一文,第12页。

[23]“Chinese Students in the United States,” The North-China Daily News, 1903.12.23.

[24]“The Present Situation in China,” The North-China Daily News, 1905.06.16.

[25]“Memorandum on Christianity in China,” The North-China Daily News, 1906.01.31.

[26]“Our Opportunity in China,” The Outlook, 1927.03.02, Vol.145, p.265.

[27]Arthur H. Smith, “A Fool’s Paradise,” The Outlook, 1906.03.24, Vol.82, pp.701-706.

[28]本文关于《中国人的性情》的译文综合了刘文飞、刘晓旸《中国人的气质》(译林出版社2014年版)与匡雁鹏《中国人的特性》(光明日报出版社1998年版)两种译本,并根据英文原文和章节内容稍有调整。所使用的1894年英文版本为Arthur H. Smith, Chinese Characteristics, New York: Fleming H. Revell Company, 1894。此处《字林西报》所收按发表时间排列,其余则与之对应,未遵照书中次序。《动乱中的中国》等后期著作,因所引是在文中出现而非章节名称,注明了原书页码。

[29]见书首“编辑说明”。因第三章、第五章不能代表明恩溥原意,本文中不予引用;所引用者,从出处、命意以至文风推测,应出自明恩溥手笔。本文所用版本为Arthur H. Smith, The Uplift of China, New York: Young People’s Missionary Movement of the United States and Canada, 1908。下文简称“UC”,随文注明页码。

[30]Arthur H. Smith, Chinese Characteristics, 1890, p.36.

[31][32]Arthur H. Smith, Chinese Characteristics, 1890, pp.117, 385-387.

[33]该书内容应与明恩溥其时在美国的演讲有关(见“Dr. A. H. Smith: Renowned Missionary and Author, Notable Career,” South China Morning Post, Sep. 24, 1932)。本文所用版本为Arthur H. Smith, China and America Today: A Study of Conditions and Relations, New York: Fleming H. Revell Company, 1907。

[34]Arthur H. Smith, Chinese Characteristics, 1890, pp.267-268.

[35]引自布雷特·鲍登《文明的帝国:帝国观念的演化》,杜富祥、季澄、王程译,社会科学文献出版社2020年版,第98页。

[36]The North-China Daily News, 1895.09.11.

[37]与此同时,明恩溥的“历史”观也在经历向“现代”的转变。在1908年发表于《字林西报》的一篇文章中,明恩溥表达了自己对于中国史学转向“现代”的期待:希望中国学者认识到在当代,历史是一项社会研究,而不仅是记忆和道德,应将本国历史与外部进行比较,更注重内容而非形式。出于对一个“新中国”的信心,明恩溥以友善的口吻希望中国人对自己的历史作科学的研究(见“The Study of Chinese History,” The North-China Daily News, 1908.02.01)。此等见解一方面与明恩溥之前的观念有所承续,另一方面,此时作为“学术”的历史与此前言论中作为“文明”程度象征的“历史”价值位置已有不同。于中亦可见出明恩溥对于现代社会科学的了解。

[38]Arthur H. Smith, Chinese Characteristics, 1890, p.402.

[39]Arthur H. Smith, “The Political Causes of the Uprising in China,” The Outlook, 1901.03.30, Vol.67, p.721.

[40]“Developing A Democracy in China,” The North-China Daily News, 1921.12.17.

[41]相关言论的列举,参见T.克里斯托弗·杰斯普森《美国的中国形象(1931—1949)》,姜智芹译,江苏人民出版社2010年版,第64、88~89、130、167页。

[42]参见“Dr. A. H. Smith: Renowned Missionary and Author, Notable Career,” South China Morning Post, Sep. 24, 1932。

[43]笔者在《〈动乱中的中国〉的书写立场和史学价值:明恩溥与庚子事变》(未刊)一文中对于明恩溥在庚子事变后对帝国主义和西方文明的反省有所辨析。

[44]The North-China Daily News, 1895.09.11.

[45]明恩溥此时乃是从世界范围内的趋势,意识到列强与殖民地及非西方文明的关系需要进行调整。他指出,20世纪开端,世界诸多地域处于过渡之中,已经有新南非、新埃及,还将会有新非洲、新土耳其、新印度和新日本(CA, pp.109-112)。明恩溥所亲身经历的、义和团所代表的中国的反抗也应在此潮流之中,对其有所震动:“中国不会再忍受外国的干涉”(CA, p.123)。

[46]参见彭春凌的访谈《章太炎“再造”斯宾塞》(澎湃新闻,2021年7月12日)。

[47]赫德在发表于1901年初的文章中,系统陈述中国人的优长之处,可视为对明恩溥《中国人的性情》的回应(见《这些从秦国来》,叶凤美译,天津古籍出版社2005年版,第91、97页),其中如“(中国人)尊重知识”等观点,后期的明恩溥与之一致;赫德文章应在明恩溥的视野之内。何天爵(Chester Holcombe)亦应与明恩溥有所共鸣。1906年,何氏在《大西洋月刊》(The Atlantic)撰文为美国在中国的传教运动辩护,文中指出中国有着“坚定的民主精神”,且中国人比美国人“更能忍耐”(转引自格雷戈里·摩尔《1901—1909年的门户开放政策:西奥多·罗斯福与中国》,赵嘉玉译,江苏人民出版社2021年版,第44页),均与明氏的言论相合。

[48]明恩溥在陈述赞成中国移民的理由时,流露出了令中国人难以接受、彼时于他而言应是诚实的看法:在从事劳工与仆役工作方面,中国人无可比拟;在此意义上,中国移民的引入对美国女性来说是福音,何不以此减轻美国妇女的负担?(CA, pp.174-175)

[49]约翰·米尔斯海默:《大国政治的悲剧》修订版,王义桅、唐小松译,上海人民出版社2021年版,第271页。

[50]戴维·吉尔摩:《漫长的谢幕:拉迪亚德·吉卜林的帝国生涯》,张寅译,生活·读书·新知三联书店2020年版,第126、235~236页。

[51]英国仍然是可资取法的对象。明恩溥称道英国人所具有的世界性的信息和知识网络,批评美国人尚不够关心海外事务(CA, pp.108-109)。明恩溥有所希冀而未曾明言的是:美国将成为英国和罗马那样的世界性帝国。

[52]有意味的是,百年之后,亨廷顿(Samuel P. Huntington)特地著书追问美国的“国民特性”(national identity)。亨氏将“盎格鲁-新教文化”作为美国国民特性的核心成分(见塞缪尔·亨廷顿《谁是美国人?——美国国民特性面临的挑战》,新华出版社2010年版,第45页)。一方面,明恩溥正是具备“盎格鲁-新教” 这一种族与宗教融合体特质的典型“美国人”;另一方面,从明恩溥的观念转变可以见出,其“美国”意识的上升,伴随的实则是“盎格鲁-撒克逊”种族意识的裂隙和宣教色彩的淡化。其中种族、宗教与国家之间的张力和微妙悖论,尚需仔细分辨。

[53]1902年夏,在发表于《展望》(The Outlook)的文章中,明恩溥仍推崇基督教的信仰,而流露出对于国与国之间对抗的贬斥之意(The Outlook, 1902.07.12, Vol.71, p.692)。明恩溥的国家意识上升至表层,应发生在1905—1906年,从中国发生抵制美货运动到明恩溥面见罗斯福、参与退还庚子赔款事宜之时。

[54]早年写作《中国人的性情》时,明恩溥已特意申明:该作“并不意在传达一个传教士的观点,而是一位并非有意怀有偏见的观察者朴直记录下他的所见”(Arthur H. Smith, Chinese Characteristics, 1890, “Introduction”)。1906年,明恩溥呼吁纪念马礼逊来华一百周年,指出马礼逊“不仅是第一位来华的新教传教士,也是最勤奋和成功的汉学家(sinologue)之一”(“A Robert Morrison Memorial,” The North-China Daily News, 1906.09.03),可见此时“汉学家”的明确身份已在明恩溥的意识之中,并受到其重视,其中应亦包含着明恩溥自我的身份确认。

[55]Arthur H. Smith, Chinese Characteristics, 1890, “Introduction”.

[56]几乎同一时期,马克斯·韦伯(Max Weber)发表《新教伦理与资本主义精神》,从宗教文化领域为资本主义溯源;明恩溥申明传教事业的社会和经济效益,可谓从宗教集体内部的主动靠拢;显示了20世纪初基督教的世俗化以及与政治经济组织更为密切联合的趋势。

[57]在《中国之振拔》这本传教教材的“前言”中,明恩溥将建立“东方基督教文明”作为“西方对古老东方偿还其长久以来所欠债务的方式”,认为“通过努力建立上帝之国、为世界和平有所贡献是美国人的责任和特权”(UC, “Foreword”),表达重心均落在后半句;传教对明恩溥来说已非第一位的目标,而是“西方”和“美国”对外交往/征服的方式之一。

[58]早在1906年时,《展望》杂志即将明恩溥称为“有政治家风度的传教士”(The Outlook, 1906.03.31, Vol.82, p.734),应与此时明恩溥就中美关系发表的言论以及与罗斯福就退还庚款事宜的商谈有关。这一说法后来得以延续,可参见Bent, “Building Good-Will,” World’s Work, November, 1918, p.58, 转引自Theodore D. Pappas, “Arthur Henderson Smith and the American Mission in China,” The Wisconsin Magazine of History, Vol.70, No.3(Spring, 1987), p.183。

[59]“The Future of China: The Empire’s Inherent Strength,” The North-China Daily News, 1915.05.03.

[60]A Manual for Young Missionaries to China, edited by Arthur H. Smith, Shanghai: The Christian Literature Publishing House, 1918.

[61]明恩溥此时所列举者如理性(reasonableness)、礼貌(courtesy)、乐于助人(helpfulness)、愿为他人辛勤工作(willingness to work long and hard for others)、面对挑衅时的忍耐力(patience under provocations)等(A Manual for Young Missionaries to China, p.59)。

[62]以上所引出自A Manual for Young Missionaries to China, pp.45, 50, 60。明恩溥中国观念的转变,亦与其在中国长期生活、对中国人了解更为深入有关。

[63]一战以后,明恩溥的乐观信念似乎有所变化,但对中国仍保持着友善的态度。1921年时,明恩溥曾撰文讨论中国的未来,他指出,真正的变革通常是渐进的,需要漫长的时间,并以英美的历史为证;若能自内进行道德上的改革,中国仍将有一个光明的未来(“Developing A Democracy in China,” The North-China Daily News, 1921.12.17)。明恩溥仍将焦点集中于道德层面,但认为就中国丧失的“权利”而言,中国人和清政府的责任要重于列强的“贪婪”;他不再寄望于一蹴而就的变革,未曾明确提及宗教,并提醒中国经典的未可废弃。晚年明恩溥常为《字林西报》撰写书评,他尤其关注与种族问题和东西方关系有关的主题。在1922年的一篇书评中,明恩溥讨论了非洲和伊斯兰世界的“觉醒”,将中国革命置于世界图景之中,并以“西方”该如何面对“觉醒的东方”之问结束(“A Challenge to European Supremacy, ”The North-China Herald, 1922.03.04)。对中国的善意与站在西方/美国的利益立场上并非截然矛盾;亦可见相关问题一直在晚年明恩溥的思考之中。

[64]后期明恩溥亦曾表达过对“适者生存”的怀疑。在1905年的演讲中,明恩溥将“适者生存”的概念无奈地用于日本的崛起(“The Present Situation in China, ”The North-China Daily News, 1905.06.16)。一战以后,他更明确表达了对此观念的质疑。在1920年的一篇书评中,明恩溥写道:“‘适者’(Fittest)意味着其最能适应现存的环境,而无论是好或坏。人们未曾意识到,卑劣之人将会驱逐高尚之人,就如同坏钱无可避免地驱逐好钱。”(“Black and White: A Study in Racial Problems,” The North-China Daily News, 1920.10.30, 1920.11.06)明恩溥实际感慨的是“低质”的移民限制了“更高质量”的新英格兰白人群体的繁衍,“熔炉”难以真正融合,统一的国族性格缺位。种族和国家立场仍然十分鲜明。在此文中,明恩溥借书评之机,叙述了亚洲与欧洲的历史纠葛,并将1900年视为四百年来白人种族之领先潮流的尾声,日俄战争则为退潮的开始。如同彼时《西方的没落》之出版所反映的时代思潮,白人种族的相对“衰落”引起明恩溥的忧虑,以致某种程度上其种族和相关观念有所回转——明恩溥此处叙述更多的是非洲和日本,它们是更为引起其警惕的对象。晚年明恩溥亦转而批评在美国的中国移民状态(“The East in the West: Strange Stories of Chinese Terrorism in America,” The North-China Herald, 1923.12.22)。一战予以明恩溥思想上的冲击,而种族与文明(“西方”vs.“东方”)之间的竞争一直是明恩溥看待世界的结构性视野。

|