|

《新诗评论》2005年第2辑

内容提要

新世纪以来,当代诗歌一方面继续承受着边缘化处境,另一方面积极重构着个体与共同体之间的关系,正在经历一次“伦理转向”。这次转向在诗歌的语言、意识、书写范式上正在促成诸多新的变形,使得当代诗歌的面貌既偏离了1980年代的先锋实验书写,也推进了1990年代的历史叙事书写。近年来,当代诗歌的重要变化表现在,许多诗人开始有意识地去承认、揭示当代共同体的伦理面貌,主动见证生命个体缠绕于共同体中的伦理境况。同时,当代诗人逐步将诗歌中的主体表达为一个陌生化的自我,并将文本空间改造为一个伦理空间,去辨认、叙述伦理性的陌异他者。这一源于当代诗歌伦理意识的转向,推动了当代诗歌美学范式的探索和拓展。

关 键 词

当代诗歌 伦理转向 共同体 陌异他者

一 从政治到伦理:何为诗歌的伦理转向?

经历了1980年代的先锋实验书写和1990年代的历史叙事书写之后,当代诗歌的伦理空间和伦理面向已被极大地开拓和丰富。当代诗歌的伦理已然不同于五四时期的自由主义伦理,而是在全球化进程催生下的别样伦理,尤其是在进入新世纪后,当代诗歌继续发明出新颖的伦理性书写——聚焦于差异共同体及其他者的伦理。古典时期的儒家诗教建构出“家国天下”的共同体意识形态,五四时期的国民性改造和新中国的民族叙事创造出民族国家的共同体意识形态,自我意识和历史意识则揭示出1980年代和1990年代诗歌中的共同体意识形态。这些共同体意识形态都具备强烈的政治性,但缺乏伦理性。新世纪以来,当代诗歌一方面继续承受着边缘化处境,另一方面积极重构着个体与共同体之间的关系,正在经历一次“伦理转向”。

1990年代诗歌的“历史意识”是让诗歌重返政治事物的最后一次努力,是旧的伦理意识的表达。陈超提出“个人化历史想象力”,用以表征1990年代以来当代诗歌的变化,尝试对1980年代盛行的形式本体和自我本体诗学思想进行克服、超越和拓展。他指出,“个人化历史想象力是寻求异质包容力的诗学”[1]。这一概念包含隐幽的伦理意识,既让诗歌积极摄取历史和现实境况,又让诗歌本身获得了形式可能性。但是,我们要追问的是,所谓“异质包容力”中的“异质”到底指向什么?是一个复杂缠绕的新异的伦理境况,还是一个旧貌改新颜的政治性语境?他进一步阐述:“个人化历史想象力,应是有组织力的思想和持久的生存经验深刻融合后的产物,是指意向度集中而锐利的想象力,它既深入当代又具有开阔的历史感,既捍卫了诗歌的本体依据又恰当地发展了它的实验写作可能性。”[2]显然,调动起“异质包容力”的正是1990年代诗歌独有的“历史意识”,“异质”试图回应1990年代全球化语境中的商业社会和大众文化的崛起,并解决诗歌的边缘化处境。所以,“异质包容力”内蕴着重返作为政治事物的“历史”的包容性和开放性,但终究还是陷落在了“政治”的视野里。

左图:陈超:《个人化历史想象力的生成》,北京大学出版社2014年版

右图:姜涛:《从催眠的世界中不断醒来:当代诗的限度及可能》,华东师范大学出版社2020年版

陈超想要在诗歌边缘化的处境中重构、调整个人和历史的关系,是对诗歌政治性的公共诉求的委婉表达。姜涛承续了这样的看法,他认为,1990年代以来的诗歌写作最突出的主题就是“校正写作和历史的关系”[3]。在这个意义上,1990年代诗歌的历史意识是1980年代诗歌的本体意识、自我意识的延续和变形。1980年代诗歌试图以断裂的姿态,解决诗歌本体、自我与历史语境、意识形态之间的艰难关系。1990年代诗歌在流行文化和消费意识形态的冲击下,转而忠实于“边缘化”处境,这其实是在延续诗歌本体和自我意识。按照洪子诚的说法,“边缘”意味着诗歌的“转化”,本身就是一种意识形态策略,它“与‘中心话语’(政治的、流行文化的)的必要距离,探索人的生存的一切方面,包括提供新的感受性,从人的精神处境出发,发挥诗歌的难以替代的文化批判价值”[4]。可见,在陈超等的论述里,“边缘”的立场依然构成了反抗或“批判”的政治意识。然而,不幸的是,反抗或批判的历史意识恰恰可能会造成诗歌的个人化陷阱。姜涛指出,“个人化历史想象力”设定了“去结构、脱脉络的个人化‘装置’”[5]。与个人化装置如影随形的则是以本体意识为基础的审美自律装置或专业化装置。这一装置甚至延续到了新世纪初的诗歌里,在很长一段时间内,并未得到有效反思。

钱文亮在《伦理与诗歌伦理》一文中较早关注到了诗歌伦理问题。他指出,新世纪初诗歌在应对“公共性社会政治问题的敏感与表达”时,往往将诗歌写作与政治伦理对立起来,因而导致一个结果,“对于诗歌萎靡不振的原因的纠察,也常常奇怪地落实到诗歌在审美上的艰苦努力,在诗艺上的专业化态度,并将这种努力与态度简单地归结为必然的对立于社会伦理或政治立场”[6]。在当代文学语境里,钱文亮的批评会给人造成一种误读,即“诗歌伦理”构成了对于诗歌的束缚性的道德责任和命令,从而试图为诗歌的审美与专业化进行辩护。后来,他又写下《诗歌伦理及其相关问题》一文,试图澄清这种误读,他内在的动机是“希望借此跳出在诗歌表达与公共话语关系问题上非此即彼的对立模式,而以诗歌言说方式的特殊性所要求的基本法则为立足点,获得一种崭新的诗学视野和提问方式”[7]。据此阐述,诗歌伦理本身包含了对“新”的诗歌言说方式的开拓和对生活中的伦理可能性的感受与表达,其出发点依然是“诗歌表达与公共话语关系”。钱文亮在理论上做出的调整,是要把这种关系从非此即彼的对抗拨回到相互的融合。他指出,在市场经济条件下,以市民社会共同体为基础的现代个体自由伦理已经兴起。所以,当代诗歌的伦理关怀源于对新的历史身份和文化身份的追寻。钱文亮注意到了这一新伦理的困境,即“伦理的普遍性要求”是在历史中无法实现的理想。但是,他并未触及1980年以来的新自由主义伦理与古典自由主义伦理的差别,也没有对新自由主义和新左翼的个体伦理的内在困境进行批判,因此不能进一步厘清新世纪以来的新伦理之“新”到底预示着什么境况。

与钱文亮相似,余旸在《诗歌与伦理的诠释性关系》一文中,以萧开愚的诗学思想为入口,将诗歌的伦理界定为“从个人的生活出发来探索自己的情感、责任感、道德等问题”[8],这样的界定源自对1990年代新自由主义和新左翼的政治观和伦理观的延续和提炼。所以,他认为,当代诗歌的伦理困境在于个人与历史、现实、道德、阶级之间的对抗和错位。这样的见解并没有走出钱文亮文章中的那个困境——当代个体到底是一种什么样的伦理个体?却又回到了个人与社会生活之间“对抗和错位”的批判立场。

对此,李章斌通过对张枣诗学观念的批评性解读指出,当代诗歌在获得进入“生活”和“关系”的迫切性的同时,并不能“纯粹地去‘反映’现实,或者‘卷入’政治”,而是要“在语言与现实之间永恒存在的张力中找到语言更新的新起点”,并且“去‘生活’的根处寻找其矛盾、困顿之处”。[9]这样的论述显然已经跳出了新自由主义、新左翼的政治性理论框架,进入了一种新的伦理境况——“生活”根处的矛盾和困境,同时它要求当代诗歌的语言在与现实的张力中得到更新。在李章斌看来,揭示这种新的伦理境况,就需要批判当代诗歌中的“自我中心主义”。他用“自我中心主义”来概括当代新诗几十年来“对诗歌的社会定位与文体的‘自我认知’”,认为这种“自我中心主义”与“诗人之‘我’与社会变得越来越对抗性的疏离”相辅相成。[10]因此他召唤一种新的“诗人”身份:“一个社会语境中的‘社会人’和伦理语境中的‘伦理人’。”[11]李章斌对当代诗歌伦理性的思考自觉偏离了1980年代至新世纪初形成的政治性阐释传统,不仅揭示了当代诗人“社会人”和“伦理人”的新身份,也重申了当代诗歌的“诗歌艺术发展的内部要求”,对伦理书写所对应的诗歌语言提出了新的要求。不过,李章斌提出的作为“社会人”和“伦理人”的“诗人”身份显然更多着眼于“自我”与“他人”的互动。然而没有很好地总结近年来诗歌中出现的伦理转向:对他者的伦理处境的关照、辨别和体认。李章斌所谓的“生活”根处的矛盾和困境,与当代诗歌置身其中的“共同体”境况的转变息息相关,这一点也亟待揭示。

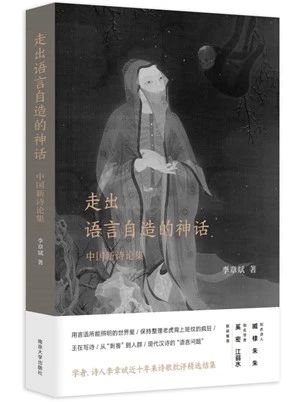

李章斌:《走出语言自造的神话:中国新诗论集》,南京大学出版社2023年版

二 当代共同体的伦理见证

在理解当代共同体境况之前,当代诗歌首先需要开拓出新的伦理认知。在中国古典哲学里,伦理被理解为人伦之恒定法则,因而与“道德”难解难分。在儒家伦理中,作为人与人结合方式的爱属于人伦常道意义上的限定联结,而不是西方现代个体意义上的自由联结。“儒家以基于人类自然情感的‘仁者爱人’,与强调社会角色定位的‘义者宜也’,来理解仁义作为人类内在道德性的本质,这显然与他们视人伦为常道的基本想法有关。”[12]儒家的伦理—道德指向共同体生活的道德准则,道家的伦理—道德指向自然法则,佛教则从“缘起性空”角度解构、悬置了共同体及其伦理原则。在传统中国的文学书写中,个体伦理不可能在共同体中获得自足、独立的位置,这就导致了“五四”以来的现代—当代诗歌极力追求个体本位,以及由此衍生的语言—形式本位。

在欧洲思想语境里,伦理(ethics)是一个截然不同的概念。按照亚里士多德在《尼各马可伦理学》中的论述,伦理揭示了人如何行动、如何生存的各个维度:善好、幸福、机遇、个性、知性、义务、选择、行动、欲望、判断、友爱和快乐。伦理是一个人存在于共同体之中追求善好和幸福的过程中所形成的可能的实践关系。伦理是实践的,也是逻各斯(言说)的,是面向可能世界的。一个人在共同体中探寻言说、实践的可能性,就获得了伦理。按照斯宾诺莎对伦理的定义,伦理是一种能力,而不是道德责任。伦理甚至能够消解道德责任。[13]列维纳斯更是偏离了欧洲思想中的(自我主体)同一性传统,开创出一个无限性的、分离性的传统和一种新的“伦理关系”——各存在者“必须部分地是独立的、部分地处于关系之中”[14]。这种伦理关系由分离出来的他者所召唤、要求的关系,是一种自我与他者之间的“相通之关联”,但是,“自我与他者之间的关联是在它们两项的不平等中开始的,这两项互相超越”,前提是“他者的他异性在此并不源于其同一性,而是构成之:他者是他人”。“他者作为他人位于高与卑——荣耀的卑——的维度上;它具有穷人、陌生人、寡妇和孤儿的面孔,同时,它还具有那被召唤来为我的自由进行授权和辩护的主人的面孔。”[15]他者的面孔超乎自我的认知、判断和预测,具有不可被消解的伦理陌异性,并反过来成为主人。列维纳斯甚至认为,自我是他者的人质。不过作为主人的他者并不是为了欺凌、贬损自我,而是为自我进行授权、辩护,让自我从束缚性关系中解放出来获得自由,前提当然是自我要对他者的他异性做出辨别、承认甚至服从——不是服从道德法则,而是服从不可同一化的他异性。

伊曼努尔·列维纳斯(1906—1995)

概言之,区别于揭示(无论是人伦的还是自然的)恒定法则的道德,伦理探讨的是个体存在与共同体及其他者之间的多重关系。这种关系本身是流动的,因而可以随着历史语境的变化而一再得以探讨。旧的伦理是道德层面的,新的伦理是超越道德的。在文学书写中,伦理意识指向两个基本维度:一是共同体的维度,即个体与共同体存在之间的责任性的共在关系,在这一关系中,个体的自由与独立就遭遇了诸多困境,不断受到情感、家庭、性别、工作、种族、民族、国家的干预、牵涉、渗透、改变;二是他者的维度,即自我与他者之间的可能性关系,围绕着这一维度,自我通过反思而显隐,思考他者的出场,对他者进行辨认,对他者做出回应,探讨如何建构自我与他者的伦理关系,如何改变、重构一个共同体的整体形态。新世纪以来,当代诗歌的伦理转向就是在这两个维度的变形中展开的。

进入新世纪后,网络论坛、博客、微信、微博、豆瓣、B站、抖音、快手等数字媒介上的各种日常记录、吐槽、晒照重新结构着当代人的生存处境,同一性、整全性的共同体正在更剧烈地被撕裂为破碎的、偶然的、差异性的共同体。这一变化源于数码信息对共同体的改造。

在当代,数字媒介渗透进生活的各个层面,并消耗着每个人的日常时间,催促每个人在数字空间进行着自己的表达。可以说,在现代技术媒介的扩张中,每一个人被深深卷入了当代共同体的生活,接受数字技术的控制和悬置。在这样的境遇中,时间命题有了新的症候。数字媒介时代的时间揭示了人与信息的有限性和残缺性。当然,作为一种“超越于满足和不满足之上的社会性的盈余”[16],时间依然对承认和记忆有着自己的要求。时间可以是韩炳哲所谓的爱欲已死、他者消失的“倦怠社会”的合谋者,也可以是叛逆者。在这样的时间形态中,记忆日益外在化、媒介化尤其是数字化。当代诗歌中的“记忆”就成了在边界上有益、与时代结构形成张力的“反记忆”,正如臧棣在一首诗中所写的:“在岁月的流逝中/将这偶然的情形慢慢酝酿成/一种反记忆。”[17]他从“死亡”这个命题出发,曲折地揭示了当代生活中的“遭遇”之偶然、破碎和不期而遇,这不仅确认了现代性时间的短暂性和碎片化,更体悟出了现代性时间形态中人的伦理境况。

纪录片《倦怠社会:韩炳哲在首尔和柏林》剧照图片来源:澎湃新闻

当代社会对仪式和典礼的叙事性进行消解,生活中丧失了仪式和典礼的时间度量,甚至能够连“死亡”这种共同体生活中的重大仪式也变得只是一个偶然遭遇。整个社会只剩下加速的信息增殖。人与人之间的关系变得脆弱,陌生人和陌生人之间的相遇变得偶然、迅疾、稍纵即逝。李海鹏的诗一直在试探和表达历史和当下时代、私人个体与公共领域之间共享的时间、经验、知识和想象结构——不是温和的而是暴力、晦暗的结构。比如《秋景》一诗在错综复杂的时代影像中建起“没有共同体的共同体”,将之如数字信息流一样呈现在了当代人面前:

前面的街口,人们等待着信号。街道延伸,

数不清的名牌车灯,在静止中汇成丰收的橘树林。

转过小巷。矮灌木的后面,按摩店和药店暗中林立。

路灯下,树影般的女郎调笑着走来。旁边,自动售货机

闪着同谋者的光。淌着鼻涕的狗

嗅着地面消失进不远处风情异域的高档住宅。而在路边

几个熏醉的老北京人操着口音,大声咒骂。我感到前边

几十年前被拆毁的城墙,在新的暴力中立起,向我显现。[18]

这首诗中出现的时代镜像——名牌车灯、按摩店、药店、树影般的女郎、自动售货机、淌着鼻涕的狗、高档住宅、熏醉的老北京人、几十年前被拆毁的城墙,正如王辰龙指出的,“已不仅仅关涉自我的存在之谜,当代生活的晦暗已投入其中。所谓当代生活的晦暗,在李海鹏的诗中有特定的意味,它是指一切对风景的真实与美构成威胁的暴力”[19]。李海鹏的诗歌书写在目前阶段凝聚于“风景”,试图展露自我存在和当代生活的晦暗。他的诗中的“风景”并不是风格和客体意义上的,而是指认着共同体的共同性之不可能。对风景的观看需要摄取、显影被中介的他者的真实生活——呈现出当代共同体中差异化的历史和现实。他的着力点凝聚在自我与外在世界之间的紧张关系,以此窥探他者的历史和现实的不可能的面目。当代诗歌的任务不再是加强个体的自我激情,而是跃出自我激情进入一个共同体的开放身体。当代诗歌所置身的共同体召唤的不再是文本之死、语言之死、作者之死,而是主体内在性之夜的恍惚、分神、重启、绽出,换句话说,是“对自我意识的中断”[20]。王辰龙经常在诗中写到东北的工人村。在《重返工人村》[21]中,他试图通过共同体中的差异性他者——“没有面孔的小二郎”来重构自我意识,打断连续、凝固的自我意识:

先于我,记忆中的那个影子跃离了地铁二号线

他是没有面孔的小二郎,他等在铁西广场,等

误闯旧日的我;他哈出的雾气散得缓慢,跌宕着

升腾,仿佛默片时代的银幕:画面里,先是他

看我正骑车从兴工街拐入建设大路,刹停在

雪花啤酒厂的旧址前,前夜里,擎起铁球的大车

碾过工业区的春晓;下个镜头,你看我望着

拾荒人往复于荒墟之上,以铁在瓦砾间探铁……

“没有面孔的小二郎”等待被赋予面容,被辨别、确认。但前提是“我”需要超出心灵的幻象,被重新界定。诗中出现的“地铁二号线”“铁西广场”“哈出的雾气”“雪花啤酒厂”“擎起铁球的大车”“工业区的春晓”“荒墟”构筑了一个粗粝的、充盈着历史沉滞回声的共同体。这样的共同体塑造出一个非移情的、警醒的、自我怀疑的主体。正是自我怀疑的主体清晰地辨认出了陌异的他者,在诗里,他者是工人、小二郎和工人村二代们的母亲。对他者的辨认反过来让自我完成了“重返”共同体的旅程。

沈阳铁西工人村旧影图片来源:辽宁卫视

当代诗歌面对的首要现实是:当代中国的共同体在巨变。当代诗歌的进展和共同体的形变之间有着积极的呼应关系。海子在《祖国,或以梦为马》(1987)[22]中,共同体呈现为孤独的抒情主人公的意识构造物,而缺少对伦理境遇的揭示:

万人都要将火熄灭 我一人独将此火高高举起

此火为大 开花落英于神圣的祖国

和所有以梦为马的诗人一样

我借此火得度一生的茫茫黑夜

“我”与“万人”之间的强烈对峙始终贯穿在海子这首诗中,使得诗中的共同体(“神圣的祖国”)成为“我”的独占物。自我与他者之间丰富错杂的伦理联系被简化为“火”或“熄灭”之间不可调和的二元关系。到了张枣的《祖国》(1995—1996)[23]中,共同体的伦理性就得以彰显:

家与家之间,正用酒杯摆设多少个

环环相扣的圆圈。

你跳进郊野,泥泞在脚下叫你的绰号,

你连声答应着,呵气像一件件破陶器。

首先是“家”作为中国社会的一种基本的共同体形式在诗里出现。这一共同体又具备了传统的伦理属性——“酒杯”和“环环相扣的圆圈”意味着团聚、团圆等伦理内涵。而海子式的孤独自我在这里转化为第二人称的“你”,因而有了与自身对话的可能。“你的绰号”更是把自我的存在深植在了与他人的记忆联络之中。“你连声答应着”则把自我与他者的积极的伦理关系揭示了出来。甚至“破陶器”上可以想见的痕迹和裂纹也意味着自我不再孤绝,而在与他者的来往交流中产生了身份印记。当然,需要指出的是,张枣后期诗歌并没有在这条道路上走向深远,当代共同体的复杂情境并没有得到有效揭示。

在萧开愚的长诗《内地研究》[24]中,一个极具当代现实感的内地中国被揭示了出来:“自从粉红的花生内含平流的黄河,我派遣记性,到乱伦的病毒的渊薮,通过交叉感染,调查所谓开始。/兽性流动和自毁豹变因缘超觉接触,不为未知而发动,为对已知实行清扫。”我们可以看到书写主体的自我记忆,在凌乱、措置的“共同体”的“渊薮”中,只能像“乱伦的病毒”一样交叉感染,然后才开始去无能地“调查”共同体的境况。《内地研究》文本的驳杂、混乱、含混,揭示了“调查”的不可能性。我们在这首长诗中见到的是一堆现实和语言的外在化的废墟。进入当代共同体生活的困难之处不仅在于自我的局限,也在于语言的束缚性。萧开愚自觉停用了传统的现代主义诗意。在当代技术、景观、经济、疾病和劳动组织起来的共同体中,诗歌语汇错综复杂、冲突顽抗,形成了层次丰富、开裂四散的语言面貌。

萧开愚:《内地研究》,广东人民出版社2014年版

当代诗一直存在一种对写作本身的“信仰”,它来自1980年代以来追求的现代性的文学意识形态,杂糅着语言本体论和自我本体论,其实是在写作和当代共同体生活之间设置了透明的障碍,就像尚仲敏在一首诗里宣称:“我说,诗歌是一门手艺/传男不传女。”[25]这本身可以视为对诗歌创造性、自足性的坚持,然而这一语言惯性却错过了对历史结构和脉络的洞察和拷问,也就拉开了与当代共同体生活之间的距离。于是,我们可以在陈先发的诗中看到诗歌写作者的“弱者”形象和语言的疾病症状:“我们的手,将我们作为弱者的形象/固定在一张又一张白纸上/——写作。”[26]“经常地,我觉得自己的语言病了/有些来历不明的病/凝视但不必急于治愈。”[27]早在多多写于1973年的诗作《手艺——和玛琳娜·茨维塔耶娃》[28]中,“手艺”作为对文本本体和技艺本身的隐喻就成为中国当代诗歌的命运性存在。但在近半个世纪后,这一“手艺”思想越来越具有了束缚性,使得诗人无法去敏感地发现当代共同体的境况。比如多多写于2021年的诗作《好风来》[29]就显然在“手艺”之路上沉浸于语言本体的修辞快感:

来,已跟着去

为无知而来而去

一如水之流动

所带走的,所补齐的

一如风之演奏

所抒发的,抒展的

逝者投入风铃的声响

好风好消逝

好风来

多多在这里欣喜于“来”和“去”的矛盾修辞、“抒发”和“抒展”之间的语义联想、“风”和“水”之间的隐喻联系。但当代共同体在诗中是以否定性的晦暗姿态隐没的。

诗歌一旦在语言本体论的幻象中滑行,就会错失复杂、尖锐的历史及其共同体生活。如德里达指出的,文学本身的建制内含着一种悖论,文学可以表达一切:生活、世界、历史和个体,而文学的建制本身一再让写作禁锢于体制和形式本身。[30]秉持如此理念的诗作揭示了“写作”的缺陷、不足和空白,同时向我们展示出一个作为“弱者”的书写者形象。作为“弱者”的书写者其实往前一步就能够发现作为“弱者”的芸芸众生,这一点在诗歌中却止步不前。

当代复杂、冲突、多变、异质的现实有时候能够激发出意外的想象力,让诗人在各种日常生活中发现人与破碎共同体的冲突境况。冲突一直是诗歌写作的前提之一,只不过,面对冲突,在1980年代,当代诗歌对历史和现实进行了消极的否定,退入语言和自我。在1990年代,当代诗歌则进入有限的肯定,进行大量的个人化叙事,试图以个人化的语言和事件对抗宏大的历史叙事。但是新世纪以来,当代诗歌闯入了一个更为复杂的历史和现实,既要面对诗歌自身的不足和匮乏,又要面对历史和现实本身的残缺和创伤——从而摄取当代共同体生活的异质性现实。对此,王家新的《在洞头》[31]往前推进了一步,进入了对时代事件的见证,并试图对写作者主体位置做出调试:

当一具失踪多年的尸体从一个中学的

操场下、从一堆乱石下挖出来,

暴露在氧化的空气中,

我们在一个临海的山坡上谈诗。当一具失踪多年的尸体从一个中学的

操场下、从一堆乱石下挖出来,

暴露在氧化的空气中,

我们在一个临海的山坡上谈诗。

诗作开篇就将一个当代新闻事件拉入背景,与“在临海的山坡上谈诗”构成了强烈的张力。这个新闻事件就是2019年6月20日湖南怀化新晃县一中操场挖出一具骸骨,并被确认为16年前被杀的邓世平。当时他是新晃一中田径场修建工程监工,试图举报包工头和校长的暗箱操作而被谋杀。王家新的诗不仅质疑了诗歌的形式自足性,也向着日常生活中的历史性幽暗敞开:

我们谈着诗,好像什么也没有发生。

我们谈着诗,而礁石上的钓者

把他的鱼钩朝更远处抛去。

我们谈着未来和我们呼吸的空气,渐渐地

那压在一具尸骨上的巨石

也压在了我们心上。

面对当代共同体生活中的裂隙,诗人不是直接进行抒情,进行冷漠的旁观,而是要见证生命个体在共同体中的伦理境况。见证便是要将书写的主体性卷入共同体的伦理语境,让个体自我和共同体境况经受双重拷问,直面一个差异性的共同体,一个分裂、破碎的无法产生功用的伦理空间。因此,正如让·吕克-南希指出的,“现代世界最重大、最痛苦的见证——它或许聚集了这个时代按照人们不知道的某种法令或必然性而必须承担的所有见证(因为我们也见证了历史之思的衰竭)——就是对共同体的分裂、错位或动荡的见证”[32]。

让-吕克 ·南希:《无用的共通体》,郭建玲、张建华、夏可君译,河南大学出版社2016年版

三 陌生化的自我和熟悉的他者

1990年的当代诗歌标榜“历史意识”,发明出了个人化叙事策略。但是“个人欲望的合理化”让私人生活领域中出现了“自我中心的无功德的个人”。[33]在文学领域,这一私人生活的变革的影响体现在20世纪90年代私人写作、日常叙事的兴起。进入新世纪,这一个人化书写显现出强烈的局限性,正如姜涛指出的,“诗人尝试切入较为宏大的视野,去驾驭更为宏大的结构和主题,‘个人化’的解构性不足便更为明显地显现出来”[34]。换句话说,个人化书写对于共同体境况的揭示和解构显得越来越无力,于是,近年来,越来越多的当代诗人开始摆脱自我主体的情绪和情感话语,进而思考自我的伦理境况——对情绪和情感背后的特征性关系的反思和省问。余怒的诗集《蜗牛》[35]中就有大量反思自我的诗歌,比如《自省篇》。诗的起点是孤独的自我,但是经过中间的发问,这个自我唤醒了自身与世界的伦理联系。这个过程是自我逐步敞开的过程,也是自我和生活的双重陌生化过程。汤养宗的《辨认》[36]对自我的解构更加彻底:“我不是那个人。并成为/难以处置的一桩事,这像游戏,或是圈套。”对自我的辨认成了一种开放的游戏,而不再是一个移情过程。自我的亲熟和稳定就被消解了,剩下一个动荡不安甚至空洞的抒情主体。但必须指出,这类诗的抒情主体依然是内倾的,突出表现在陌异他者的缺席。

近年来,有一类诗歌开始对自我的现实身份表示疑虑。不少诗作试图探讨自我存在的多重身份到底是由谁认定、赋予、验证和保障的?诗歌在罗列诗人自我的伦理身份时,无疑肯定了伦理身份的优先性。比较典型的如丁丽华的《女人像一条河流般存在》[37]:“我想到自己的身份,/首先是女儿,然后/才成为母亲。省略了中间/成为妻子的那一部分。”无疑这是对自己存在的体认。对妻子身份的否定,是对家庭道德秩序的质疑,隐微透露着对女性权利的伦理思辨。诗人在这里对身份划定了一个伦理等级。

在郑小琼笔下,我们总是能见到工厂环境中女工身体与机械环境之间的冲突,尤其突出了身体和心灵的疼痛与伤害。在《唯有痛经才能唤醒》(2018)[38]这首诗中,她则意外地处理了自己的身体经验。诗中充满了对女性身体、话语、情感的书写:长发与丰腴的身体、丝绸般的手、雪白女性的低语、细腻的爱情,同时,让女性的身体、话语、情感在机械空间里被严重包裹、挤压、删削、调正,清晰展现了诗人对自身女性身份的辨认,以及对无性别劳动空间的反抗。诗歌的最后一行表明,作为工人的自我需要和女性身份取得认同的一致,而痛切的身体经验(“痛经”)则是这一认同的瞬间打开的入口:“在远离性别的车间/唯有痛经才能唤醒我身体里的女人。”又比如张小榛的《吊车臂上的机器娃娃》[39]直面了自我的身体在当代机械控制社会中的变形:“面向暴风,我们给自己建一个新身体,/合金钢的新身体:你的完整堆出我的残缺。”

陌生化的自我是通往他者的必要通道,虽然不是唯一的。主体与他者之间的关系在时间框架中展开,或者说,时间就预示了主体自我的伦理境况,主体与他者共享了时间的绵延,在时间的绵延中,主体与他者相互叩询、召唤、邀请、相遇和交往。但是,倘若越过自我的陌生化,他者的伦理处境是否可以得到更为复杂的呈现?陌生化的自我脱胎于当代诗歌对自我的浓厚兴趣。自1990年代以来,诗歌持续地考察、凝视、体验和反思作为个人的自我。当作为个人的自我成为诗歌的主要装置时,超越的途径有两条:一是从自我陌生化走向自我的反讽和消解,二是跃出自我的藩篱走向对他者的观看、倾听、理解和承认。后者是当代诗歌另一条伦理道路。“以伦理的方式,诗歌才可能保持与世界的真实接触,它让事件来到诗歌的语言之中,让诗人更像一个活生生的人,而不只是一架修辞机器。”[40]事件,由他者的行动所开启,进而改变诗人主体的存在状态,从一种自我封闭或傲慢的状态进入一种向他者敞开、承认的状态。

伦理只有在共同体内才是可能的,同时,新的共同体境况让伦理只有开启人的非束缚性的能力才是有效的。这就是他者在当代共同体中的出场语境。在“没有共同体的共同体”的伦理场域中,他者并不是作为宰制或被宰制的主体出现的,其伦理属性起源于人的情绪和情感,但紧接着,可以走向对晦暗不明的关系的辨认和探寻。在关系中到来的是对他者的发现、承认、迎候和无知、无能。然而,将作为客体的、被动的他者解放为自由的、能动的他者,同时必须消解主体背后挪用的权力。现代技术为权力的扩张提供了便捷之处,如果对权力的技术形式毫无提防,对他者的发现、辨认和迎候,很可能是引狼入室,所以,必须提防他者和自我之间的隐性的权力关系。

臧棣在诗集《情感教育入门》[41]中搭建出一个去主体的空间,感悟、体验、思考的诗人主体让位给了一个旁观者,大量的物品、地理、植物、动物占据、充盈了诗歌空间。事物世界的复杂性和新鲜感打开了语言的空间,语言获得了极大的容纳性和感受力,在“入门”状态保持敏锐的创造能力。更重要的是,他者的出现往往会改变旁观者的认知和身份状态,这就催生了能动的、挑战性的他者。正如一行对臧棣近年诗歌变化所做的总结:“与他以往的诗作相比,这些近作中包含着远为深刻的情感力量。他诗歌中的视线被伦理所调校,‘眼睛’里不再是一位智者的‘精深世故’,而是有了别的东西。”[42]臧棣诗歌中的观察者开始降低位置,甚至不惜隐退,把诗歌空间让位给异质性的他者,比如其中一首诗作《地铁里的乞丐入门》(2017)就写到了他者对书写者自我身份的质疑和增殖:“但他出场后,你的角色陡然开始翻倍;/除了乘客,你还是一位潜在的施舍者。”这样的质疑让自我的行动游移不定,充满不可能性,或者说,悬置了自我的行动。这样一类突然闯入诗歌空间的陌生他者越来越成为当代诗歌写作的内容。

臧棣:《情感教育入门》,广西师范大学出版社2019年版

呈现他者必然要对共同体语境有着幽微的揭示。王向威的《对一位老人的观察》(2012)[43]所呈现的视角就更加切近共同体的真实状态,这源于诗作叙事的稳妥、扎实、细致。这首诗的空间场景移置到了乡村——这个中国现代文学史上极为重要的文学空间在当代诗歌中似乎有所陷落。当代诗歌天然地属于都市,在一部分诗人对都市进行偏离的时候,将目光转向了自然。有些诗人主动让乡村成为自然的首要载体,从而能够去对抗非自然的都市。但是,王向威并没有将乡村进行自然化处理,而是在观看和叙述中,揭示乡村的破败、生活的贫乏与艰难、生命的韧性:“用砖头支起的一张木板上,混乱放着/碗、筷子和水瓢,那么少,只能是一个人的生活。/为支撑这个低矮的房屋做出的努力。”这首诗俨然勾勒出一个被现代性遗忘然而万万不能被遗忘的偏移之地。乡村,在共同体的伦理关照中,依然超出了抒情主体的想象范式,正如李照阳在《地貌学Ⅰ》[44]中写的:“无法满足的乡间想象,被尽头/那石头山打乱,肩胛赤裸——”王向威则通过观看和叙述乡村空间中的他者的生存境况,对当代共同体生活中的城乡二元结构提出了伦理上的疑问:“看到这些,我感到了冷,感到了身体/无法抵抗寒冷时无能为力的样子。”他者已经不是全然陌生的他者,而是熟悉的他者——作为家庭成员或乡村共同体中的他者,但又是不可亲近、不能理解尤其是让书写者变得无能为力的他者。

我们发现,近年来,许多诗作涉及了对亲人的伦理性辨认。这种辨认来自诗人的中年心态,却显然不同于萧开愚、欧阳江河等人提出的“中年写作”。“中年写作”是对青春期写作激情的抑制,是与世界、生活、现实、历史相遇的开放性诗歌。然而,“中年写作”更倾向于写作者主体的状态,并没有着力容纳和呈现他者。可以说,“中年写作”主要呈现了主体性的伦理,而不是他者性的伦理。然而,当“熟悉的他者”出现在一些诗人笔下时,主体性的伦理开始逐步瓦解——他者不再是诗人主体抒情性幻象的投射物。这些诗的聚焦点是粗粝的、不可言明的、充满陌生与惊异的他者伦理境况。亲人,不再是作者主体所投射的抒情镜像,而成为主体自觉去观察、体认、辨别、亲近、叙述的陌异他者。他们的诗作呈现出一种新颖的他者伦理。比如飞廉的《卖瓜记》,写到了在对一次卖瓜经历的叙述中,父亲在日常生活中的心态、事物、空间、环境获得了具体性和在场感,从而呈现出其所占据的日常生活本身的形态:

为躲开城管,我们行在小镇偏僻的街道,

且父亲永远沉默着,

所以我们的瓜比别人家卖得慢。我们不停地擦汗,

我们拉着一大车西瓜,却在别人屋檐下

灌满一肚子井水。中午,肮脏的小饭店

用西瓜换来两大碗凉面。父亲总在新华书店

墙影下停很长一段时间,好让我去翻翻书,

他相信书能改变儿子的命运,而我却怕遇见

同学。父亲总在颍河大堤的树下,停很长

一段时间,抽烟,抽那一毛钱一盒,

或自家卷的劣质香烟。

而我只好对着古代“八流”之一的颍水发呆。

诗中的“我”和“父亲”共享着同一段时光和记忆——“卖瓜”“小镇偏僻的街道”“肮脏的小饭店”,最终却被区隔在两个世界里:父亲的日常生活世界:“一大车西瓜”“一毛钱一盒”的烟,“自家卷的劣质香烟”;“我”的文化历史世界:“新华书店”、“书”和“古代‘八流’之一的颍水”。而“城管”一词更是透露出“零余者”的日常生活与共同体生活之间的裂隙、纠缠甚至抗争,从而确立了“零余者”孤立而卑微又迫不得已的伦理境况。这首诗的叙述性是不可忽视的因素。

在抒情之外,叙述成为1990年代以来诗歌变形的手段,无疑回应了巨变中的历史现实和伦理境况,并促成了诗歌自身的伦理转向。刘立杆的诗集《尘埃博物馆》[45]是当代诗歌精妙而丰盈地叙述“他者”的集大成者。这本诗集里,诗人作为书写者、观察者、体验者,精雕细刻般地关照、呈现并参与无数他者的生存现场。这是一种与生活和解的写作姿态。和解并非意味着平息矛盾和困境,而是积极跨越了写作者与生活世界的对抗性深渊。换言之,他在诗集里从外在的写者转变为了拥有了经验、情感、伦理、想象、宇宙技术的创造者。整本诗集在细腻、绵密、在场、开放的书写里,熔炼并创造了事物的消失、时间的变形、自我的游移,特别是作为陌生人的他者的伦理境遇的波动。这些诗歌具有小说般的叙述性,但不同于小说,诗歌中的他者的在场不被故事牵引,而是被诗歌精心钩织的伦理场域所形塑。例如,在《南行记》中,我们能够看到一位中年妇女与其生活之间的龃龉、不适和难以清除的联结:

怀孕八个月她逃跑了

爬进闷罐火车,摊开包头巾

在过道蜷身躺下。又一个小站

滑了过去,芒果树的阴影

使她的脸颊变得柔和。

“唉,我不可能成为居里夫人

因为我太喜欢刺绣了……”

在对他者的叙述中,想象也是朝着伦理的方向展开的。这位妇女在逃亡中辨认着自己的存在:成为居里夫人式的成功女性,还是成为“太喜欢刺绣”的忠实于自己的逃亡者?显然她选择了后者。但生活并没有让她成为能够主宰自己存在的自我。她的自我与生活之间始终存在着日常伦理的深渊。接下来有一段叙述是这样的:

剪掉了辫子,把布拉吉

扯成尿布,我看见她从屋后奔来

气恼地挥舞着菜刀,“天哪!

就连杀只鸡我都做不好。”而那只鸡

滴着血,又回到了潮湿的床角。

三十年过去了,她仍然站在那里

盯着脚边一束屈从的光,眼神凶狠

沉默如磨秃的顶针。

布拉吉和尿布、刺绣和杀鸡、菜刀和滴着血的鸡、凶狠和沉默,这一组组对立构成了“她”的真实而复杂的伦理处境。“一束屈从的光”彻底照亮了人在伦理中的生存的矛盾、焦虑和对抗。这是一个陌生他者承受着的生活的矛盾、焦虑和对抗,而不仅仅是诗人自我和他者之间的矛盾、焦虑和对抗。在这样的诗歌里,生活的伦理本身是混沌而深邃的。

刘立杆:《尘埃博物馆》,北京联合出版公司2022年版

无论熟人或陌生人,在叙述过程中,逐渐被辨认、识别、叙述成为一个陌异的伦理他者,这不仅仅是写作者的自我建制,更对共同体生活图景具有了开启的意味。正如育邦在一首诗的题目《我认出了我的一位父亲》[46]中写的,“他者”在近年的当代诗歌中,已然成为一个个被“认出”的伦理生存者。

另有一种情形,“他者”并不是共时在场的他人,而是本文中的他者或历史上的他者。这类他者的伦理形象在很多诗人笔下也得到了丰富的表达。这方面最具代表性的无疑是朱朱的长诗《清河县》。这部由三组诗歌构成的长诗,尽管取材于《金瓶梅》的虚构故事和人物,却无与伦比地揭示出了人的真实的伦理境况。在三个部分中,朱朱分别探讨了人物(郓哥、西门庆、武大郎、武松、王婆、陈经济)的主体面具、他者(对潘金莲)的凝视和认知、作者(兰陵笑笑生)的自我生存,让伦理境况中他者的多维存在可以“丈量和被丈量”[47]。对他者的丈量是永无止境的,因为他者的伦理境况具有含混不清、纠缠不止的无限生产性。

这便是当代诗歌伦理转向的重要标志,他者不再是诗人自我的客体化的抒情对象,也不再是诗人内化自我的、拓展自我的、需要去成为的存在,而是复杂地缠绕在自我所置身的共同体中的需要去辨认出来的伦理生存者。

当代共同体生活的伦理情境在近年有了清晰的转型中的面目。伦理意识的诞生,源于当代诗歌对于共同体当代境况的呈现,更源于与陌异他者的伦理性相遇和对他者伦理处境的辨认。伦理意识,回应他者的召唤、请求甚至命令,指向伦理主体的能力、生活的可能性和流动的历史生活。它不是对束缚性的道德法则的遵从;相反地,在出现道德法则的地方,具有了伦理意识的诗歌总是会对其进行探讨、拷问甚至颠覆,打开诗歌文本,朝向林间空地自由运转。

诗歌写作不可能不关乎伦理,只是在形式主义、文学自律性昌盛的时代,伦理会被遗忘,或替换成文本自身的伦理,而不能解放为文本中的伦理。面对自律、现实、历史、政治等多重缠绕关系,当代诗歌需要“考虑应在怎样的问题脉络上、怎样的现实处境中,引入一种善意的价值观维度”[48]。当然,价值观维度依然带有责任的框架,而伦理则指向自由的、可能性的关系。所以,当代诗歌需要建设一种伦理形态。新世纪以来的当代诗歌开始对语言失去耐心,同时也开始对“个人”和“历史”失去耐心,那么,在这个容易滑入虚无主义的时刻,就开始去寻求客观性的伦理来支撑虚空的主体。或者用张伟栋的说法,“历史的焦灼感依然在我们身上,对语言失去的耐心其实需要客观价值的补偿”[49]。

新世纪以来的中国诗歌显然在继续调适其自身的存在境况,从写作与历史之间僵化、束缚甚或敌对的政治性的关系中解放出来,走向一种辨认他者的伦理意识,一种更为敞开、多维、微妙、复杂尤其是自由的伦理性的关系。这就是当代诗歌的“伦理转向”。这一转向不仅体现在对历史结构和脉络及其对应物——当代共同体生活伦理的自觉考察,也体现在对书写形态本身的质疑和拓界,同时体现在对个体自我的伦理境况、自我与他者的伦理关系的敏锐寻求。这一源于当代诗歌伦理意识的转向,推动了当代诗歌美学范式的探索和拓展。

胡国平

同济大学中文系

200092

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2024年第8期)

注 释

[1][2]陈超:《先锋诗歌20年:想象力维度的转换——以诗歌的“个人化历史想象力”为中心》,见《个人化历史想象力的生成》,北京大学出版社2014年版,第18、19页。

[3]姜涛:《个人化历史想象力:在当代精神史的构造中》,见《从催眠的世界中不断醒来:当代诗的限度及可能》,华东师范大学出版社2020年版,第78页。

[4]洪子诚:《当代诗歌的“边缘化”问题》,《文艺研究》2007年第5期。

[5]姜涛:《个人化历史想象力:在当代精神史的构造中》,见《从催眠的世界中不断醒来:当代诗的限度及可能》,第102页。

[6]钱文亮:《伦理与诗歌伦理》,《新诗评论》2005年第2辑。

[7]钱文亮:《诗歌伦理及其相关问题》,《新诗评论》2011年第2辑。

[8]余旸:《诗歌与伦理的诠释性关系》,见余旸《“九十年代诗歌”的内在分歧——以功能建构为视角》,人民出版社2016年版。

[9]李章斌:《走出语言自造的神话》,见李章斌《走出语言自造的神话:中国新诗论集》,南京大学出版社2023年版,第152页。

[10][11]李章斌:《从“刺客”到人群——当代先锋诗歌写作的“个体”与“群体”问题》,见李章斌《走出语言自造的神话:中国新诗论集》,第157、176页。

[12]林远泽:《儒家后习俗责任伦理学的理念》,台北联经出版事业股份有限公司2017年版,第17页。

[13]参见德勒兹对斯宾诺莎《伦理学》的探讨:“在‘伦理’与‘道德’之间有一种根本的差异。斯宾诺莎并不致力于道德的建构,理由很简单:他从未追问我们应该做什么,而是始终追问我们能做什么,什么是我们的能力所及;伦理是一个能力的问题,而绝不是一个责任(devoir)的问题。”(德勒兹:《德勒兹在万塞讷的斯宾诺莎课程(1978—1981)记录》(1978年1月24日情动与观念),姜宇辉译,《生产》第11辑,江苏人民出版社2016年版,第15页)德勒兹认为,斯宾诺莎是用伦理学取代了道德,甚至具有对道德的消解作用:“伦理学,亦即存在之内诸样式之类型学,取代了道德,后者总是将存在归因于超验的诸价值。道德是神之评判,即评判之系统。但伦理学颠覆了评判之系统。”(德勒兹:《斯宾诺莎的实践哲学》,冯炳昆译,商务印书馆2004年版,第27页)

[14][15]列维纳斯:《总体与无限》,朱刚译,北京大学出版社2016年版,第211、240页。

[16]列维纳斯:《时间与他者》,王嘉军译,长江文艺出版社2020年版,“前言”,第xlvii页。

[17]臧棣:《江豚简史》,《草堂》2019年第8期。

[18]李海鹏:《秋景》,《诗刊》2014年8月号;李海鹏:《励精图治》,台北秀威资讯科技2019年版。

[19]王辰龙:《风景的肉身及其消逝》,见李海鹏《励精图治》,第125页。

[20]让-吕克·南希:《无用的共通体》,郭建玲、张建华、夏可君译,河南大学出版社2016年版,第44页。

[21]王辰龙:《重返工人村》,《诗刊》2021年第2期。

[22]海子:《祖国,或以梦为马》,见《海子的诗》,人民文学出版社1995年版。

[23]张枣:《祖国》,见《张枣的诗》,人民文学出版社2017年版。

[24]萧开愚:《内地研究》,广东人民出版社2014年版。

[25]尚仲敏:《诗歌是一门手艺》,《诗潮》2019年第1期。

[26]陈先发:《土壤》,《福建文学》2019年第1期。

[27]陈先发:《以病为师》,《上海文学》2021年第2期。

[28]多多:《手艺——和玛琳娜·茨维塔耶娃》,见多多《阿姆斯特丹的河流》,北岳文艺出版社2000年版。

[29]多多:《好风来》,《诗建设》(2021年春季号总第28卷),长江文艺出版社2021年版。

[30]参见德里达《文学行动》,赵兴国等译,中国社会科学出版社1998年版,第11页。

[31]王家新:《未来的记忆》,江苏凤凰文艺出版社2021年版。

[32]让-吕克·南希:《无用的共通体》,郭建玲、张建华、夏可君译,第1页。

[33]阎云翔:《私人生活的变革》,龚小夏译,上海书店出版社2009年版,第250~251页。

[34]姜涛:《个人化历史想象力:在当代精神史的构造中》,见姜涛《从催眠的世界中不断醒来:当代诗的限度及可能》,第93页。

[35]余怒:《蜗牛》,江苏凤凰文艺出版社2019年版。

[36]汤养宗:《辨认》,《星星》(诗歌原创)2021年第4期上旬刊。

[37]丁丽华:《女人像一条河流般存在》,《边疆文学》2019年第1期。

[38]郑小琼:《唯有痛经才能唤醒》,《草堂》2019年第1期。

[39]张小榛:《吊车臂上的机器娃娃》,《青年文学》2021年第9期。

[40]一行:《分道而行:2018年中国新诗写作概观》,见李森主编《中国新诗年度研究报告·2018》,华东师范大学出版社2020年版,第26页。

[41]臧棣:《情感教育入门》,广西师范大学出版社2019年版。

[42]一行:《分道而行:2018年中国新诗写作概观》,见李森主编《中国新诗年度研究报告·2018》,第25页。

[43]王向威:《对一位老人的观察》,《十月》2019年第3期。

[44]李照阳:《地貌学Ⅰ》,《星星》(诗歌原创)2021年第1期上旬刊。

[45]刘立杆:《尘埃博物馆》,北京联合出版公司2022年版。

[46]育邦:《我认出了我的一位父亲》,见《止酒》,凤凰文艺出版社2023年版。

[47]朱朱:《清河县》,见《我身上的海》,北京联合出版公司2021年版,第190页。

[48]姜涛:《个人化历史想象力:在当代精神史的构造中》,见姜涛《从催眠的世界中不断醒来:当代诗的限度及可能》,第103页。

[49]张伟栋:《修辞镜像中的历史诗学:1990年以来当代诗的历史意识》,华东师范大学出版社2018年版,第47页。

|