|

郁达夫与爱人王映霞

内容提要

在郁达夫的文学观念中,情感始终是文艺活动的动力机制与旨归。郁达夫借鉴心理学理论将情感区分为“情绪”与“情操”两大类型,这其中作为“社会情绪”的“同情”被视为情绪与情操的连通媒介,也是文学情感发挥社会功能的通路。而对同情这一情感要素的表现和分析也在郁达夫的文学实践中占据关键位置,并连带着更为宏观的时代文化议题。具体而言,郁达夫和他的批评者们对于“血泪文学”的识别与批判体现出文学者对同情之感伤倾向的警惕,使得同情成为反思性情感。在此意识下,郁达夫《春风沉醉的晚上》等作品于叙事层面展开的情感分析则从同情发生学的角度对这类情感的特性及其与文学语言的内在关系进行了更为细致的分梳。这样的情感分析也影响了郁达夫在时代巨变中对自身文学方向的调整。在革命文学的潮流下,郁达夫以“人化的自然”为形式要素,通过人与自然的关联结构将同情转化为一种“审美的情操”,并以这种文学情感为基底塑造出自身独特的文学路径。

关 键 词

郁达夫 同情 感伤 《春风沉醉的晚上》 审美情操

在《介绍一个文学的公式》中,郁达夫参照夏目漱石的理论,将文学的产生归结为F(认识的要素)+f(情绪的要素)的综合作用,强调理想文艺形态需注重感性与理性的平衡。[1]然而比起“认识要素”,郁达夫更强调“美与感情”之于文艺活动的重要性。[2]不过,所谓“感情”仍是一个殊为广泛的概念集合,其中各子集的交互关系及其与文学活动建立联结的途径仍具备进一步厘析的必要。在发表于1925年的《诗的内容》一文中,郁达夫便提及“情绪”(emotion)与“情操”(sentiment)这组情感的不同分支。[3]其中,情绪(emotion)“系由感觉或观念而惹起的带有知的作用的感情”,而情操(sentiment)“系完全随知的作用而发生的感情”,进一步细分,则情绪之中又包含“自我情绪”(egoistic emotion)与“社会情绪”(social emotion)两种,而情操则被分为知的情操(intellectual sentiment)、美的情操(aesthetic sentiment)、伦理的情操(ethical sentiment)、宗教的情操(religious sentiment)。

上述分类并非郁达夫具有独创性的理论应用。事实上在《诗论》写作的年代,对“情绪”与“情操”两种情感状态的划分已然成为某种心理学常识。[4]郁达夫、闻一多等人都曾移用这一心理学知识作为自身文学情感观及相应创作方法论、文艺现象批评的依据。[5]从中可见新文学在其创生阶段同科学话语的紧密关联。具体而言,以心理学为代表的近代科学不仅为各式各样的文学情感提供了合法性及相应的表达术语、观照视角和处理方式,更在感性与理性的纠缠辩驳中为情感的对象化、审美化和历史化开拓了空间,这也正是文学实践得以持续发挥作用的所在。

考其历史渊源,则情绪与情操之辩或许构成了隐伏在启蒙文化乃至现代性发展脉络中的一条关键线索。简言之,心理学分类中的“情操”庶几等同于休谟等启蒙理论家提出的“道德情感”,亦即“能够带动道德行动的情感”,是“包括了理性和想象的整个心灵的产物”。[6]道德情感的产生有赖于对各种情绪的反思、整理与化合,而作为一种“社会心理能力”的“同情”(sympathy)则被视为情绪与情操间的转化中介[7]。

在阐发情绪与情操关系的心理学读本中,同情往往被归纳为“纯然他爱之情”,成为“高尚诸德之要素”,是具有延展性与行动力的情感形态。[8]而在郁达夫的文学实践里,同情同样是一个重要的“文学-情感”范畴。[9]有研究者对同情一词在中国近现代社会文化环境中的语义演变做出分梳,指出在运用汉语既有词汇对译外来术语的过程中,同情逐渐具备了“推己及人”之心、对弱者的怜悯以及对他人心态行为的共鸣、赞同和支持等多重意涵,[10]这些意义指向几乎悉数包含在郁达夫针对同情的分析论述中。更为关键的是,同情不仅作为不可或缺的文学要素频繁出现于郁达夫的文论中,更在其小说文本里呈现出复杂多样的形态,渐次连带出情欲的升华、文艺的道德性、文学的社会效用乃至革命潜能等时代议题。可以认为,同情作为诸多情感线索的关系枢纽深嵌于郁达夫的文学世界中,决定了其文学理念与实践的整体面貌。而对同情作为一种文学情感的发生、作用机制的辨析则呈现出郁达夫“情感主义”文学路径的细部肌理及其可能的发展方向。在与周边文艺思潮、文学模式的互动中,郁达夫以情为主导的文学实践逐渐通向了更为宏阔的问题结构。

一 “血泪文学”——从“同情”到“感伤”

在小说《沉沦》中,主人公于万般孤独的境地里喊出自己最为迫切的欲求——“我只要一个安慰我体谅我的‘心’。一副白热的心肠!从这一副心肠里生出来的同情!从同情而来的爱情!”[11]似乎只有借助幻想中“爱人”的同情,他才能暂时获得温柔的慰藉。然而,渴求同情的“孤独者”或许首先需要对现实而非幻想中的对象施与同情,在这番施受之间,真实的情感互动才得以发生,这也为孤独忧郁的少年走出“镜像阶段”,成长为更加强大的主体提供了契机。在《沉沦》写作时期,作者郁达夫也许已然对这样的情感发展趋向有所自觉,在后来的文学理论中,“同情与爱情”也一并被视作与“自我情绪”相对的“社会情绪”的代表。

郁达夫:《沉沦》,上海泰东书局1921年版

在情感心理学框架中,所谓自我情绪(egoistic emotion)“起因于自己保存或发展的本能”。相比之下,社会情绪则“比较的注重他人的安宁快乐”。[12]这里的关键不仅在于情感的“利他”程度,更在于社会情绪在“自我”之外引入了“他人”之维,从而建构了一种以人我关系为基础的情感模式。它要求情感主体具备进入他人生活与情感世界的能力,情感的伦理性亦即某种情操向度便由此产生。在郁达夫看来,朝向他人的伦理意识使得“爱情”具有了可扩展性,“始于男女,进而为夫妇父子,兄弟,朋友间之爱”。而同情则又是爱情的“推而广之”。如果由“爱情”所衍生出的伦理尚多表现为对既有人际关系(夫妇、父子、兄弟等)的维系,那么同情的对象则可能逾越血缘、地缘、社会身份、文化心理乃至时空界限,在原本陌生的个体间建立精神联结。进一步,同情的生长与播散将促成整体伦理结构的更新,这也使得相应的情感状态被期待着具备某种政治潜能。

即以现代中国政治文化发展脉络为例,二十世纪二十年代初期新文学倡导者便将同情视作连通“个人主义”与“人类主义”的中介,而在国民革命进程及与之相伴的“革命文学”方向转换途中,对特定对象(劳工大众、无产阶级)倾注的“同情”则被认为是小资产阶级文艺家实现“奥伏赫变”、在精神和行动层面与无产阶级走向联合的始基。如研究者所言,中国文坛对“革命文学”的倡导始终与对情感作用力的强调紧密结合,[13]这也是与同情相关的文学情感观经久不衰的缘由。

尽管在不同时代环境中被赋予了相异的具体内涵,同情这一情感要素大体总被视为文学实践正义性、进步性的保障。然而在郁达夫的文学创作及相关论争语境中,同情及其社会意义逐渐呈现出更为复杂的面相。在最为显见的层面,郁达夫对泛滥于“同情文学”中的“血与泪”表达过直露的嘲讽。在小说《血泪》中,穷困潦倒的知识者“我”在文坛好友的建议下写成了一篇“又有血又有泪,并且是同情第四阶级的文字”,这篇小说的成功发表不仅意味着生计问题的暂时解决,更标志着“我”从此拥有了新文学作家的身份。当手握稿酬走在街上时,“我觉得我已经成了一个小说家的样子”。[14]可见“血泪文学”的写作使“我”获得了文坛入场券并积累起一定的“象征资本”。考虑到“血与泪的文学”较早由文学研究会成员提出并作为其创作旨归,[15]则这番讽刺笔墨或有意气之争的成分,同时也隐含着两大文学团体、两种文艺观念更为细密的冲突纠结。

1921年1月4日,文学研究会在北京来今雨轩举行成立大会时的合影

表面上看,郁达夫对“血泪文学”的情感质地持批评态度,然而与此同时他自身也在从事这类文学创作,即如发表于1924年的《薄奠》便以“穿长衫”的知识者“我”对生活惨苦的人力车夫的同情为基本情节和情感线索。仔细观之,这里的“我”仍被种种情感激流控制,短暂爆发的同情亦是其中一种:当醉酒后的“我”沉浸在自家悲哀的情调中听到车夫诉说家累之苦时,强烈的同情让“我”觉得“这些苦楚,都不是他一个人的苦楚。我真想跳下车来,同他抱头痛哭一场,但是我着在身上的一件竹布长衫,和盘在脑里的一堆教育的绳矩,把我的真率的情感束缚住了”[16]。表面上看,似乎是“竹布长衫”所代表的社会身份阻碍了“我”真率情感的抒发,然而叙事却又暗示正是文人所具备的知识结构与文化心态塑造了“我”对“他”的同情。在小说结尾,“我”为落水而死的“他”献上一辆纸糊的洋车作为薄奠,这与其说是对死者和家人的慰藉,不如说是为“我”的自怜情绪找到了宣泄的出口。自我情绪与社会情绪的区分在此并不明晰,而这种情感形态实则与情感主体的自我意识密不可分。如研究者所言,“血泪文学”作为隐喻性表达意味着“新的小说只有当身体受损(血)或心中注满怜悯(泪)之情时才发生……自我表现,只有在创伤和痛楚的情况下才成为可能”[17]。

结合言说语境,文学研究会提出的“血泪文学”实则更多关联着修辞立诚的古典伦理追求以及社会现实批判的意图,其理想效果类似于鲁迅所言“揭出病苦,引起疗救的注意”[18],这一行为诉求先在预设了一个相对健全、具备自身独立意志并能够感知他人情感的个体。相比之下,郁达夫的“血泪”之作才格外凸显出“受损、创伤”的身心状态。在《薄奠》这类作品中,同情并非源于完整主体强大的情感能力,而是根植于情感的匮乏与动荡,自我的残缺与危机。[19]这也解释了郁达夫何以在相当长一段时间内迷恋于某种建立在卑弱挫败基调上的亲密情感及由此展开的自毁式叙事。

然而无论同情背后的自我意识及情感状态为何,这类文学情感的表现都有可能陷入感伤的境地。这种感伤化的同情将遮蔽同情者的真实心态与被同情对象的困境。当充斥着此类情感的文学作品被广为传播、批量复制,同情也便成为社会性感伤的制造者。由同情至感伤的文学情感脉络也许正存在于郁达夫作品的接受情境中。

与文学研究会的“血泪文学”相比,郁达夫文学“眼泪泛滥”的倾向似乎受到了同时代批评者的更多指摘。相关批评所针对的不仅是这种情感状态本身的“不健康”性,更是其可能产生的“社会效力”,对此郁达夫亦有自觉体认。在他看来,抒写个人情感经验的文学作品之所以大受欢迎,是因为它们刚好部分满足了时代中人的情感需求。所谓“热情的亢进和疯狂的症候,是现代人谁也免不了的,……所以我们看到了一种文艺作品,觉得这作品的气脉,有与我们的心灵吻合的时候,就一往情深的称赞个不了”,这使得文学阅读过程中同情的发生与传播成为易事,[20]达夫式文学也因此获得了市场的青睐,成为文艺青年们争相阅读并在生活和创作中进行模仿的对象。有评论者不无谐谑地提到《沉沦》等作品之于文艺青年的重要性:“似乎我们活到这世界上,不能得人怜悯,也无机会怜悯别人,谈一下‘沉沦’一类东西,我们就有一种同情作者的方便了。”[21]沾染着作者眼泪的文字为读者提供了投注各自同情的空间,这一空间在现实生活中的匮乏更凸显出“文学”不可取代的意义。然而,这种情感交互似乎只能在文学世界中完成,缺乏反观、回应、介入现实的可能。这使得情感在文学的创作与接受间构成了不断回指自身的封闭循环。所谓“读者们每一看到这同一署名的作者的作品,立刻便会构想出那主人公的一定的性格,而且总准备好了他们的同情”[22],同情在这里成为某种必将被满足的期待视野,代表着读者与作者相互投合的默契,除此之外,这一文学情感便不再呼唤文学活动参与者独特经验的调动以及对“异”世界的艰难进入。在一片“感伤的眼泪”及其代表的“仁慈”等情操中,一切“异”都已化为“同”。

如伊恩·瓦特所言,现代小说中同情要素的产生根植于这种文体“在探索个性和人际关系时具有一种无与伦比的敏感性”。然而,当本应深植于自他关系的情感演变为不加节制的自居/移情心理,它便会逐渐消磨自身的敏感,使得小说这一新兴文体逐渐沦为“一个提供具有共鸣作用的性经验并满足青年之愿望的大众喜爱的伙食供应商”。[23]新的自我意识、社会关系显然无法在此基础上建构。以“利他”为动机的社会情绪最终回落为“自怜”,并导致对异己的忽视、排除与压迫,这也是为郁达夫等文学者所警惕并竭力超脱的情感怪圈。而若要使同情的血泪摆脱病毒般自我复制的“感伤”的侵袭,保有情感的创造力,也许首先便应将这种看似“本能”的感性状态变为一种“反思性情感”,这不仅需要对情感要素进行科学分析,更有赖于文学者对同情的社会属性及其在具体文化语境中所处位置的自觉认知。在郁达夫这里,同情的反思向度也恰在其小说叙事中生成。

伊恩·P.瓦特:《小说的兴起——笛福、理查逊、菲尔丁研究》,高原、董红钧译,生活·读书·新知三联书店1992年版

二 “同情发生学”——《春风沉醉的晚上》的情感分析

如上所述,针对同情这一情感状态的反思在郁达夫的文学创作中时有出现,它的自觉和深入程度或许也标志着文学者的成熟。如果说在《血泪》这类小说中,同情的反思尚且主要体现为对情感之伪饰性的讽刺,那么在“革命文学”方兴之际,郁达夫创作的带有“社会主义色彩”[24]的短篇小说《春风沉醉的晚上》(以下简称《春风》)则进一步对“同情”作为文学情感的生产过程、作用方式及其文化象征性意味进行了更为绵密的剖析,在情感发生学的视野下照见了同情的可能与限度。[25]

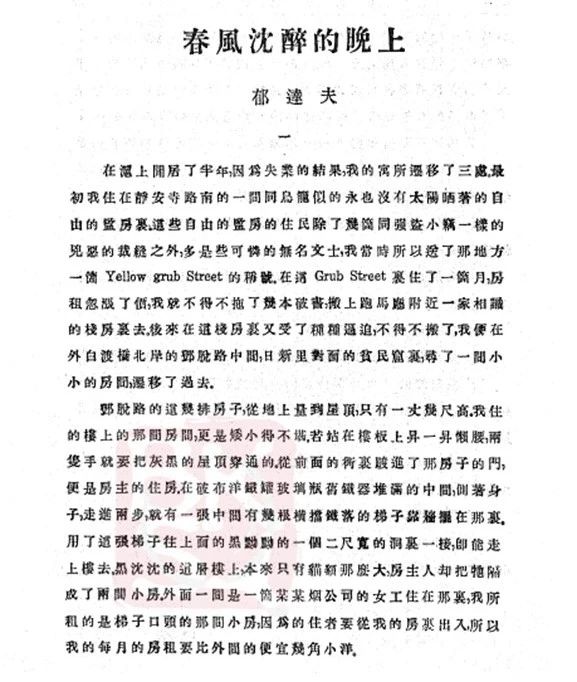

郁达夫:《春风沉醉的晚上》,《创造季刊》1924年2月28日第2卷第2期

与郁达夫许多小说作品“重抒情而轻叙事”的“主观主义”特征不同,[26]《春风》的叙事性或许较为明显,小说的主要内容并非大段的独白与“内面”书写,而是由“我”讲述的“我”与曾处于同一个屋檐下的N烟工厂女工陈二妹彼时的生活状态与情感交集。如研究者所言在《春风》等作品中,“他者”的出现及伴随叙事过程的感情发展线索使得小说的意识焦点不再单一,[27]而焦点的分散也为文学情感的参差与张力制造了空间。这也表明在小说文本中,叙事并不构成对抒情意图和效果的阻碍与干扰。相反,情感独特、丰厚而真实的质地,它的可分享性与不可复制性或许都必须被叙事赋形,这也是小说得以承载、塑造复杂的“现代情感”的缘由。[28]

具体来说,小说叙事的起点往往牵带出情节与情感所由发生的时空语境。在某些理论家看来,十九世纪之所以是“人类同情心的第一个世纪”,是由于在这个世纪中整体性的社会流动越发成为常态,城市化与工业化进程的加速使得各个阶层之间具备了更多接触的可能,于是“我们开始半带惊奇地注意到别人身上的那些神性火花,那些被我们称作‘自己’的火花;乡巴佬和农民,流浪汉和盗贼,或者百万富翁——有时甚至包括黑人——都成为了悸动的灵魂”。[29]尽管这番描述尚不免鲜明的等级色彩,但这至少表明现代社会结构、城市空间形态为各色人等提供了肉身和精神“相遇”的机会。而《春风》中的“我”便是一个在都市中流动/流浪的个体。

小说开篇即点出“我”的失业境况,因此这里的“零余”不仅是一种“孤独”的心理感受,更意指被排除出社会生产结构。随着因经济境况窘迫而不得已为之的数次迁徙,“我”同各类城市中人的生活与情感发生着短暂的交接,这其中便包括在邓脱路贫民窟的小阁楼中与陈二妹的相遇。表面上看,知识分子“我”与工人陈二妹此时已然脱离了“劳心劳力”的劳动等级秩序,都被抛到“出卖劳动力为生的‘求职者’位置上”[30],这是资本主义社会的劳动分工对“人”的身份的重新界定。然而,即便在现代社会经济结构中“劳心劳力”的等级区别某种程度上面临失效,相关的文化心理结构却仍然存在,维系着知识分子的心理优越感。而《春风》更暗示了在事实层面,尽管同处于城市贫民窟中,“我”的“劳心”也仍比陈二妹的“劳力”更具备改善经济状况与实现阶层越迁的可能——“我”用夜间失眠时翻译的短篇小说挣得五元钱可抵一个月的房租而有富余,陈二妹则明显不理解“我”的此种劳动状态,当她得知“我”的一篇作品便能换来如此丰厚的酬劳时,便提出“要是每天能做一个多么好呢”,这仍是以工厂生产的逻辑理解“我”的生计。回到小说主题,则郁达夫所概括的“社会主义色彩”与其说根植于小说对资本主义经济制度下知识分子与工人阶级在社会位置与劳动方式等层面可能具备的相通性,毋宁说它还是表现为两个个体短暂相会所触发的同情。

然而值得玩味的是,“我”与陈二妹互相生发的同情似乎始终建立在某种错位与误认之上:“我”的同情源起于对她“可怜”样貌的感性印象,这是直觉与想象而非深入了解的产物,而即便是这种同情也是后发的,是“我”在生活问题解决后的追忆。与之相应,陈二妹在询问“我”何以不回家后“以为我也是一个无家可归的流浪人”,因而发出“你也是同我一样的么”的微叹。但“无家”对于陈二妹来说意味着切实的生存问题,于我却指向对“孤独”状态的辨认,当二妹怜悯“我”同她一样的身世时,“我”所思考的却是“我是什么人”“我的境遇”等大问题,这种思维方式很大程度上源于“我”的文学者身份——倘若从事文学创作与翻译是“我”在失业境况中寻求物质保障的方法,那么思考问题、制造同情则是维系“我”精神生活的重要支柱。而在“我”的自述外,小说中某些溢出情境的画外音则以小见大,更为深切地为读者呈现了文学实践制造同情的基本方式和效果。

在小说中,“她”的第一次开口(也是文本的第一处直接引语)被如是叙述:

她走到了我的身边,忽而停住了脚。看了我一眼,吞吞吐吐好像怕什么似的问我说:

“你天天在这里看的是什么书?”

(她操的是柔和的苏州音,听了这一种声音以后的感觉,是怎么也写不出来的,所以我只能把她的言语译成普通的白话。)[31]

这里的括号插入也许是小说家不经意流露出的某种惯用声口,然而在这样一部以制造沉浸式情感体验为务的小说中,直接暴露“书写者”(庶几可视为文本的隐含作者)的存在仍是十分突兀的,它也构成了整部文本较为异质性的因素。

人文新淮剧《半纸春光》海报,该剧取材于郁达夫小说《春风沉醉的晚上》和《薄奠》。右侧人物即剧中的“陈二妹”形象

仔细分析,这段隐含作者的补白其关键点在于“写”和“译”,而它们正代表着一个在语言层面实现同化的过程:首先,“翻译”一词强调了人物语言本身的“异”(陈二妹讲的是苏州方言),而把它转化为“普通白话”正是“我”在此所从事的工作,这或可与文本中“我”对外国小说的翻译构成饶有趣味的对照。进一步,这个翻译又是在书写活动中完成的,白话文作为新文学实践的书面语提供了一种同化机制,能够用“人人可懂”的语言传递各种方言声音所携带的“意义”和“感觉”,以此为基础召唤、塑造同情。书写语言和形制的变革(国语运动、白话文写作)同文学内涵、功能的演变(想象个人与世界的新关系,建立一种人道主义关怀)具备了统一性,“写”也由此成为进入不同世界、实现“交流”、生成同情的基始。

但与此同时,这个过程也涉及对某些异质性因素的遮蔽与消除。小说对“翻译”的提示呈现出语言活动对同情的建构,这便意味着即使身处同一空间、面临同样的结构性压迫,同情也并非自然发生。由此进一步观察《春风》中的语言形态,则可以发现除去陈二妹“柔和的苏州音”被“我”译为白话,其他人的声音似乎都不构成可被“我”和读者识别并施与同情的存在——房东老人每日里“瞎骂”的“许多不可捉摸的话”并未被“我”记录下来,而当“我”终于获得一定的收入,得以在白天的街道上自由行走,同为城市劳动者的无轨电车司机和估衣铺店员对“我”的嘲骂和讽刺言语则仍保留着方言形态,未曾进入书写者“我”的同化范畴。这也就意味着他们与“我”(无论人物、叙事者还是隐含作者)并不可能真正产生情感交互。书写语言层面的同化与排除或许构成了新文学塑造同情这一文学情感隐而不彰的内在前提。

上述对“翻译”的提示或许会令读者稍稍抽离文本情境,而在小说呈现的具体情感质地层面,不可讳言“我”对陈二妹的同情中仍含有自怜自恋的成分,这种因素的出现极易使小说滑入“感伤”的轨道。因此在这里,分寸感的掌握便不仅关乎小说的艺术价值,也决定了文学情感的真诚与深刻性。当文本逐渐运用语言、叙事的同化机制抵达了情感的高峰,“我”在一种极为激动的情绪中想要拥抱陈二妹,却在“莫再作孽”的自我提醒中压抑了掺杂爱欲的渴望。如研究者所言,这里出现的尤为珍贵的情感要素是对“同中之异”的体认,只有经过这样的“痛苦反省”,小说的情感状态才获得了相当深远的“社会历史内涵”。[32]

在这闭上眼睛的几秒“我”或许意识到,对于在外国学堂念过书、喜好阅读西方小说、从前也仿佛“作过孽”的“我”而言,一个因突发的感情而产生的拥抱也许不算大事,但对于从苏州来上海务工且遭受着工厂老板欺侮的陈二妹来说,这个举动便足以“毒杀”了她。可以认为,“我”对自己与陈二妹在身份境遇、知识与情感结构方面巨大差异的体察阻止了这个拥抱的发生,将这份由误认而生的同情封存在了“我”的瞬间感动中。叙事两次指出“我”听从了“理性的命令”,这里的感性与理性之辨以及“情欲净化”也便通向了反思性情感与情操的维度。

在拥抱的意念消失后,“我”似乎又回到孤独状态,对于自己的处境胡思乱想而“终究没有一个好法子”。到结尾处,“我”与二妹的困境都并未解决,小说以春天上海贫民窟的夜景收束:

天上罩满了灰白的薄云,同腐烂的尸体似的沉沉的盖在那里。云层破处也能看得出一点两点星来,但星的近处黝黝看得出来的天色,好像有无限的哀愁蕴藏着的样子。[33]

有别于“同是天涯沦落人”这一叙事模式下的诸多情节构造,在这里,知识者并未通过“同异之辩”完成自我救赎、塑造出“完美人格”并被允诺在不久的将来重新成为历史主体,或是将一段哀愁绮丽的相遇故事收束在自己的眼泪中。相反,在《春风》的尾声部分,“我”的存在感似乎有所弱化,取而代之的是某种无形而更加宏大的力量——如果说“我”与陈二妹尚且在残酷的生存竞争中暂时幸存,并因“我”的书写而具备了被同情的可能,那么“腐烂的尸体”的比喻则令人联想起更多被这座城市压迫、吞没的无声的死者,他们“沉沉的盖在那里”,代表着不曾被自我情感容纳的、时代历史的阴霾与重负。这种沉重感阻碍着净化的发生,也暗示了在“我们”所居住的那间小屋子里涌动的同情的限度——如同暗夜中的一两点星光,它无法冲破层层积累的灰云,但毕竟还是制造了一种连带感,意味着对“他人”痛苦的感知力,以及向外敞开、探索的可能。在“蕴藏着无限哀愁”的天空下,“我”所写出的同情也便被置于“未完成”的历史进程以及情感、审美与伦理的持续辩驳中。

随着时代情境的变化,这种隐而未发的同情及对周边存在着的各种苦难经验的朦胧体认也许将迎来发挥其政治势能的历史性机遇。事实上,伴随国民革命的进展与顿挫而生的革命文学、左翼文学的确对郁达夫具备莫大召唤力,也是促成其文学“转向”的关键要素。然而,郁达夫文学的转辙过程却与革命文学殊异。或许,这样的转变路径已然隐伏在他《春风》时期对同情要素的辨识中。

三 “人化的自然”与同情的情操化

从文论脉络上看,郁达夫的确是新文学家中较早发觉时代文学与无产阶级革命内在联系的一员。在1923年所作《文学上的阶级斗争》中郁达夫即以“阶级斗争”线索概括了文学的“进化”脉络,此处对阶级斗争的理解既包含马克思主义政治经济学的基本向度,又指向对“弱势”者彼此团结、颠覆强权的呼吁。[34]如果说此时郁达夫对文学与革命关系的理解尚且较为简单浅显,那么于国民革命的形势起伏中所作的《在方向转换的途中》《谁是我们的同伴者》等文章便更为明确地认识到革命文学的创作目标、社会功能(组织、唤起)、服务对象(工农大众)及其所应具备的形式特征(大众语)。[35]从这些论断上看,郁达夫俨然全面转向革命文学与左翼文学阵营,并对此种文学实践方式的关键问题具备了颇为深致的理解。

然而,上述理论言说并不足以覆盖郁达夫1920年代后期以来文学活动的全貌。从作家这一阶段及此后的创作风格、职业身份与生活方式上看,郁达夫都无法被归为革命队伍中人,他甚至并非一般意义上以自身文学形态的矛盾纠结与艰难转徙反映新旧交替时代复杂社会现实与感性状态的革命“同路人”。相反,如果说郁达夫的文学路径确实存在“方向转换”,那么这一转折趋势更多地体现为其后期作品中出现的某种审美净化机制。在将早年间作品里存在着的过剩而难免混乱的情欲因素进行整理收束,涤荡其“感伤”因子的同时,这种净化似乎也冲淡了情感的社会性历史性,使抒情主人公与作者呈现出某种外在于轰轰烈烈的社会变革的疏离姿态。这种文艺理念与创作的分歧也使郁达夫成为时代文学图景中颇具独特性的存在。

在较为明显的层面,对革命文学的距离感源于郁达夫对同情之限度的理解。如同对“血泪文学”的人道主义诉求可能落入空洞的体认,在对蒋光慈小说集《鸭绿江上》的批评中,郁达夫也提出了小资产阶级文学家“表同情于无产阶级”的可贵及其局限性。在郁达夫看来,《鸭绿江上》收录的小说“光就同情的一方面说起来,已经可以完全说是无产阶级的文学了。可是作者究竟还是一个中产阶级的人,所以每篇中所有的感情,意识,还不能说是完全把无产阶级的阶级感情和阶级意识,表现得十分真挚”[36]。如果说在《春风》里,陈二妹作为“纯洁诚实的无产者”的象征意义[37]要经由文学者“我”的情感体验及语言能力赋予,那么在《鸭绿江上》这类更着眼于社会现实并具有明确阶级意识的作品中,无产阶级的喜怒哀乐同样被笼罩在小资产阶级的感知和表达惯习中。郁达夫对“革命文学”的情感辨析呈现出他对“情感转变”(身为中产阶级而能具备“无产阶级之心”)一事本身的犹疑态度,同时也揭示了“同情—身份意识转化—革命行为发生”这一情感—行动链条本身的可疑甚至虚幻性。这实则是他对同情反思性态度的延续。

蒋光赤(蒋光慈):《鸭绿江上》,《创造月刊》1926年4月第1卷第2期

而另一方面,在革命文学大潮下郁达夫自身文学路径的选择更与他在《春风》等小说中对同情之发生原理、传递过程及可能造就的美感境界的体认息息相关。就整体文学格局的形成而言,正是对“同情”产生缘由及具体状态的差异性理解(同情源自情感的充盈还是匮乏、自我的健全还是残缺)、对同情作用路径的不同构想(是诉诸“人同此心”的共识、在人我之间寻找情感的最大公约数,还是在各种独异感觉经验的相互触碰间累积能量,实现整体性感觉结构的更新)决定了文学者在意识到同情的限度时选择以何种人文领域和实践方式对这一情感形态进行补充、拓展与深化,而这些情感线索也进一步塑造了不同的文学路径。

如上所述,在郁达夫这里,同情这种社会情绪的产生并非出于本能,而是更多地有赖于文化建构,这种对“同”的想象、召唤与塑造在语言层面就已发生,这使得看似“自然”的情感呈现出“人为”属性。而“人化的自然”也在郁达夫1920年代后期以来的文学作品中成为重要的形式机制。作为一种容纳、调和了自然性、社会性与个人性维度的范畴,它左右着文学情感的基本面貌,并在某种程度上成为郁达夫文学的标记。

所谓“人性、社会性与大自然的调和”,是郁达夫对现代散文理想形态的定位。[38]而自然的人化作为形式要素或许也最为明显地体现于郁达夫二十世纪三十年代的散文特别是游记写作中。在这类游记作品里,郁达夫以“拟像”的方式将自然风景编织进广阔的互文空间,[39]“山水”由此也成为各种文化脉络的容器,并一定程度上消解了自然与社会的紧张关系,为徘徊其中的个体找到了恰切的位置。相对而言,人与自然的关系对小说情感肌理的作用方式则似乎具备更为曲折的脉络。

同对革命文艺特质的把握一样,郁达夫对现代小说的发展方向也有着较为清晰的认知。在他看来,“新的小说形式”将表现为现代主义技巧对都市生活形貌与现代人精神状态的把捉,或是集团化、史诗性的现实主义手法对社会结构的全景式呈现,这可谓洞见了时代文学的主潮。然而,郁达夫的小说写作却并未遵循这两种路径。在他的小说中,个人的、心理的时间而非集体的、机械的时间始终构成统摄叙事的主轴,这关联着他以制造“情调”[40]为要务的文学追求。而在小说中,情感要素的本体地位及叙事对情感生发演变过程的分析式呈现则使人与自然的关系更为内在地作用于同情的延续、变形及其社会功能的发挥。

从人物形象及情节线索上看,郁达夫后期小说作品里出现了更多病愈的个体及相应的疗愈过程(如《蜃楼》《马樱花开的时候》《东梓关》《迟桂花》等小说中的主人公便都处于已然或行将痊愈的状态),而同情往往是治疗主人公身体与精神疾患的良药。这些同情虽则大体上仍然绞结着情欲的丝缕,却并不再倾向于将个体困于自恋与自虐的封闭循环,而是在叙事进程中被新的理性因素节制、升华,为个体成长及生命力的绵延提供了养料,此种理性便产生于自然(山水草木)与人文(文学资源)的互动中。正如在《东梓关》里,姊妹山的传说以及老中医“舒徐浑厚”的风骨令在《烟影》《纸币的跳跃》这一作品序列里病弱不堪的主人公文朴[41]在家乡风物中感受到生之希望,认为自己的病“大约是有救药了”。进一步,当文朴在自己与老医生的夜谈中识别出龚自珍诗句“小屏红烛话冬心”的意趣,他便重拾了对人世的留恋。[42]

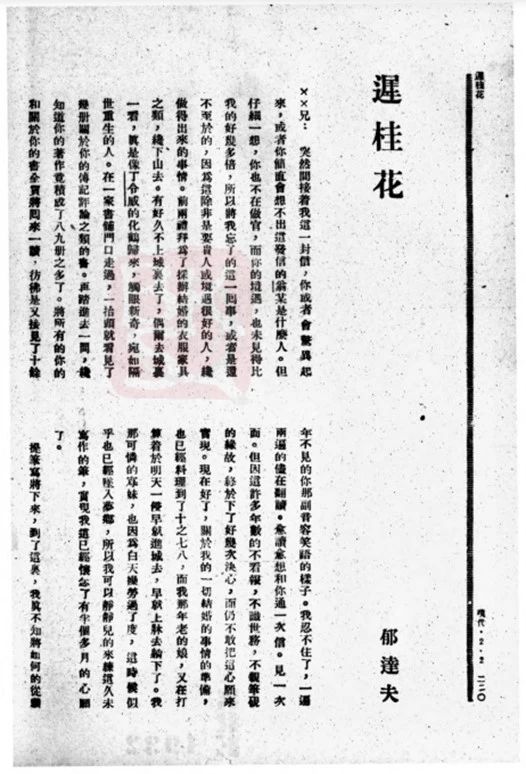

郁达夫:《迟桂花》,《现代》1932年12月1日第2卷第2期

人化自然的治疗功能或许最为明显地体现于《迟桂花》中。在这部小说里,作为三位主人公之一的翁则生以其婚讯使“我”回想起往昔情谊,并去往杭州乡间与老友重聚。翁在写给“我”的信中自指为“我”的小说《南迁》的主人公,这是郁达夫留日时期的作品,在这部小说结尾,患有肺病的男主人公伊人面临濒死的结局。这里对旧作的指涉不仅关乎郁达夫对自己既往文学经历的回顾与对疾病主题的续写/改写,更暗示了好友间共享的文化资源与文学感觉。时移世易,昔日病弱忧郁的文学青年们已然成长,而翁则生的妹妹——只接受过小学教育的农村少女莲姑,也被悄然放置在“我们”的文学感知系统中。在与莲姑一同游历西湖山水的行程里,“我”惊讶于她对家乡山川及鸟兽草木的熟悉程度与讲述这些知识时的“风韵”,将她的解说比附为“一部活的桦候脱的《赛儿鹏自然史》(G·White’s Natural History and Antiquities of Selborne)”[43],这部在当时广受文人推崇、颇具文学意趣的博物学著作[44]在此成为连通中西文化谱系、民间与士人生活方式的媒介。如同对陈二妹苏州话的“翻译”与转写一样,此处“我”的这般比拟也将乡下少女莲姑的日用常识和言行方式纳入了“自然史”所塑造的人文-情理世界。这似乎是“我”对她的情愫得以发生和升华的基础。

《塞儿鹏自然史》英文版图书封面

然而在“人化的自然”之侧,同样不可忽视的是“自然”本身于此昭示的情感潜能。如果说“自然史”等比附尚且停留于“我”的单方面想象,那么在小说末尾“我们都是迟桂花”的祈愿中,处于不同社会阶层与文化状态中的人们则在对同一自然景物的欣然向往中达成了某种真正的情感交融。由此观之,花时晚而留香久的“迟桂花”似乎才是小说的真正主人公。在这里,“自然”不仅为本土与域外、现代与前现代各种文化资源提供了非冲突性的遇合空间,拓展了“文化自我”的边界,更在一定程度上涤除了过于精密的情思所导致的感伤状态,在社会性情感之外塑造着一种根植于生命节律的通感与共情。从主体的角度观之,如果说郁达夫文学所召唤和建构的同情背后是一个匮乏、残缺的自我,而造成这种自我状态的深层原因乃是现代社会结构与文化形态带来的种种压抑和分裂,那么“自然”因素的出现便恰恰意味着主客、物我、知情意的再度融合,这种融合与同情所能达至的“最高善”具备相通性,也是主体“完满”状态的显影。

郁达夫对自然所包含的情感能量的发掘或受到卢梭式浪漫主义的启发,[45]或许也源于其留日期间经历的文化思潮。[46]无论如何,自然维度在文学文本中的存在使得经由翻译转写等方式制造的同情具备了一定的超历史属性,成为联结不同境遇中人的纽带,进而被放散到更为广阔的时空中,由社会情绪转变为一种“审美的情操”。在社会革命的动力学机制之侧,这种情操化的同情也许提供了一类相对静态的、更多诉诸个体间感应而非集体心理的情感通路。就实际层面而言,这类文学情感为郁达夫在革命文学家、情欲小说作者、“隐士”与“御用文人”的身份罅隙间找到了相对自洽的文化位置。而在更为抽象的意义上,以同情的辨析和转化为核心线索的文学实践路径也呈现出现代中国审美主体[47]的生长过程所蕴含的丰富感性能量及其在具体历史情境与个体心态的左右下同伦理、政治等范畴建立关联的多样可能。

孙慈姗

北京大学中文系

100086

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2024年第7期)

注 释

[1]郁达夫:《介绍一个文学的公式》,《晨报副刊·艺林旬刊》1925年9月10日第15号。

[2]郁达夫:《艺术与国家》,《创造周报》1923年6月23日第7号。

[3]《诗的内容》最初发表在1925年5月23日《晨报副刊·艺林旬刊》第6期,杂志第5期刊载了郁达夫的另一篇论诗文章《诗的意义》。1926年6月,两篇文章与《诗的外形》一同收入郁达夫《文艺论集》。1928年4月三篇文章合并以《诗论》为题收入《敝帚集》,与《小说论》《戏剧论》一同作为郁达夫文体通论中的一篇,其中《诗的内容》是《诗论》的第二部分。

[4]这种“情绪-情操”分类法广泛见于清末至二十世纪三十年代的心理学教材及通俗读本中,这些书籍所依据的分类标准及对两种情感类型基本特征和内涵的解释都大体相同,例如1905年译介的日本大久保介寿所著《心理学(第二种)》、1923年刘延陵译麦铎格著《社会心理学绪论》、1926年陈大齐著《心理学大纲》、1931年金公亮译铁钦乃著《心理学》等著作都在相应章节采取了这一分类法。在具体阐述中,《社会心理学绪论》将情绪视为较具直觉性、相对简单的情感体验,而情操则是“一个对象底观念为中心的许多情绪的素质之有组织的结合体”。大久保氏的《心理学》从“人我之分”入手勾勒了由自我情绪(“自爱之情”)到社会情绪(“他爱之情”)再到情操的情感升华路径。在此,情操被视为“无人我之差别离利害之关系直感自体之价值之情”,与情绪相比“于知的内容富一层”。而郁达夫《诗论》中的论述则与1926年商务印书馆出版的陈大齐《心理学大纲》中“情绪及情操”一章大抵相同。见大久保介寿《心理学(第二种)》,湖北学务处1905年版,第103~105页;麦铎格《社会心理学绪论》上册,刘延陵译,共学社1923年版,第190页;陈大齐《心理学大纲》,商务印书馆1926年版,第143页。

[5]闻一多、梁实秋:《冬夜·草儿评论》,清华文学社1922年版。

[6]迈克尔·L.弗雷泽:《同情的启蒙——十八世纪与当代的正义和道德情感》,胡靖译,译林出版社2016年版,第5页。在启蒙理论家这里“情操”大体被视为感性、理性与想象力的混合物,而在郁达夫的文论中情、知与想象力同样被视为“诗的内容”的三大组成部分,这似乎印证了“情操”之于“诗质”的重要性。

[7]迈克尔·L.弗雷泽:《同情的启蒙——十八世纪与当代的正义和道德情感》,第7页。

[8]陈大齐:《心理学大纲》,第148、156页。

[9]之所以采用“文学-情感”这样的词组构造方式,意在说明“同情”既是一种情感状态,又与文学活动具备关联,并且为勾连这两大范畴提供了某种通路。但倘若称之为“文学情感”,则有将同情仅仅视为产生、作用于文学领域的情感状态之嫌。事实上作为一种“社会情感”,同情的生长流动与作用范畴远非文学所能框定,本文在以文学实践为核心对象考察同情的相关问题的同时,也会关注到文学本身处理此类情感的特殊方式与局限。

[10]张广海:《从“同情文学”到“阶级意识”的文学——1920年代革命文学情感模式的生成与嬗变》,《浙江学刊》2020年第2期。

[11]郁达夫:《沉沦》,泰东书局1921年版,第16~17页。

[12]郁达夫:《诗的内容》,《晨报副刊·艺林旬刊》1925年5月第6期。

[13]张广海:《从“同情文学”到“阶级意识”的文学——1920年代革命文学情感模式的生成与嬗变》,《浙江学刊》2020年第2期。

[14]郁达夫:《血泪》,《时事新报·学灯》1922年8月13日。

[15]西谛(郑振铎):《血和泪的文学》,《时事新报·文学旬刊》1921年6月30日第6期。

[16]郁达夫:《薄奠》,《太平洋》1924年12月5日第4卷第9号。

[17]安敏成:《现实主义的限制:革命时代的中国小说》,姜涛译,江苏人民出版社2011年版,第40页。

[18]鲁迅:《我怎么做起小说来》,《鲁迅全集》第4卷,人民文学出版社2005年版,第526页。

[19]如研究者在观察十八世纪英国小说中的情感形态时所言,表现于这些文学作品中的同情有时具备“间离”属性,这类情感“并不能证明或加强人群普遍拥有的相互聚合的倾向,显示的其实是人天然的残缺”。这种“间离的同情”深刻标志着个体的不稳定性。金雯:《情感时代——十八世纪西方启蒙思想与现代小说的兴起》,华东师范大学出版社2024年版,第247页。

[20]郁达夫:《文艺鉴赏上之偏爱价值》,《创造周报》1923年8月12日第14号。

[21]甲辰:《郁达夫张资平及其影响》,见贺玉波编《郁达夫论》,光华书局1932年版,第88页。

[22]韩侍桁:《关于“迷羊”》,《文学评论集》,现代书局1934年版,第139页。

[23]伊恩·P.瓦特:《小说的兴起——笛福、理查逊、菲尔丁研究》,高原、董红钧译,生活·读书·新知三联书店1992年版,第225~226页。

[24]在为作品选集撰写序言回顾自身创作经历时,郁达夫将《薄奠》《春风沉醉的晚上》《微雪的早晨》三篇小说归为一类。与“自叙传”类作品相区别,这三篇作品被作者认为“带一点社会主义的色彩”。见郁达夫《〈达夫自选集〉序》,《郁达夫全集》第11卷,浙江大学出版社2007年版,第32页。

[25]普实克认为郁达夫不曾试图在充满情绪描写的小说写作中“探索情感发生的原因”,这也导致了其文学实践的局限性。不过在《春风沉醉的晚上》这类小说中,有关情感的“发生学”还是经由叙事得到了初步呈现。普实克:《抒情与史诗——现代中国文学论集》,郭建玲译,上海三联书店2010年版,第163页。

[26]在对郁达夫小说特质的探讨中,前研究多对其抒情因素大于叙事意图的特征进行了关注。如张国桢以郁达夫为中国现代抒情小说的创始者,认为其小说的特质在于将“情绪流”和以此结构的“抒情情节”作为文本的核心要素。普实克则以郁达夫为中国现代文学“主观主义”与“个人主义”的代表,提出郁达夫的多数小说并非“连续的叙事”,而是“抒情画”的拼接,“情绪”代替了“情节”并“与叙述构成了对照”。见张国桢《郁达夫和我国现代抒情小说》,《中国现代文学研究丛刊》1981年第4期;普实克《抒情与史诗——现代中国文学论集》,第152~155页。

[27]张国桢:《郁达夫和我国现代抒情小说》,《中国现代文学研究丛刊》1981年第4期。

[28]在文体通论中,郁达夫提及“小说的发达”乃现代社会的必然趋势,原因在于现代社会“生齿日繁,人和人的纠葛亦日渐纷杂起来”,因而现代人的“感情变动”也趋于复杂,而小说正是最适于表现复杂情感的文学体裁。或许,小说之所以能够容纳、组织、分析各种形态的复杂情感,便在于这一文体于叙事(讲述“故事”)、描写(呈现物事、场景)、修辞(制造言意张力)等方面的相互配合,协同作用。见郁达夫《小说论》,《郁达夫全集》第10卷,第131页。

[29]W.E.B.Du Bois: The Souls of Black Folk, New York: Dodd, Mead and Company, 1903、1979, p.163;迈克尔·L. 弗雷泽:《同情的启蒙——十八世纪与当代的正义和道德情感》,第62~63页。

[30]黄子平:《同是天涯沦落人——一个“叙事模式”的抽样分析》,《中国现代文学研究丛刊》1985年第3期。

[31]郁达夫:《春风沉醉的晚上》,《创造季刊》1924年2月28日第2卷第2期。

[32]黄子平:《同是天涯沦落人——一个“叙事模式”的抽样分析》,《中国现代文学研究丛刊》1985年3期。

[33]郁达夫:《春风沉醉的晚上》,《创造季刊》1924年2月28日第2卷第2期。

[34]郁达夫:《文学上的阶级斗争》,《创造周报》1923年5月27日。

[35]郁达夫:《在方向转换的途中》,《洪水》1927年3月16日第3卷第29期;《谁是我们的同伴者》,《民众》1927年9月11日创刊号。

[36]郁达夫:《〈鸭绿江上〉读后感》,《洪水》1927年3月16日第3卷第29期。

[37]普实克:《抒情与史诗——现代中国文学论集》,第154页。

[38]郁达夫:《新文学大系散文选集导言》,《郁达夫全集》第11卷,第186页。

[39]吴晓东:《郁达夫与现代风景的发现问题》,《现代中文学刊》2017年第2期。

[40]在郁达夫看来评价文艺作品好坏的标准是“情调”二字,所谓情调,指的是一种“氛围气”,它诉诸文学形式对情感酝酿流动过程的呈现,以之对读者形成“感染”,使读者“切实感到一种不可抑遏之情”。郁达夫:《我承认是“失败了”》,《晨报副镌》1924年12月26日。

[41]三篇短篇小说的男主人公皆是回乡养病的男青年文朴,根据作者附注,作于1932年的《东梓关》是《烟影》(1926)、《纸币的跳跃》(1930)的续篇。

[42]郁达夫:《东梓关》,《现代》1932年11月1日第2卷第1期。

[43]郁达夫:《迟桂花》,《现代》1932年12月1日第2卷第2期。

[44]怀特·吉尔伯特所著《塞耳彭自然史》在二十世纪三十年代被译介至中国,周作人、李广田都曾撰文对这部著作加以评述。李广田将这部自然史定位为“一个自然的爱好者,用了艺术的手笔,把造物之奇丽的现象画了下来的一部著作”,周作人则称其为“十八世纪英国文学中的一异彩”,尤为看重这部博物学著作的“文学性”及其作为“人生文献”的意义。见李广田《怀特及其自然史》,《大公报·文艺》1934年3月17日;周作人《〈塞耳彭自然史〉》,《青年界》1934年6月1日第6卷第1期。

[45]在对卢梭思想与文学的介绍中,郁达夫认为卢梭“发见自然”的文学成就根源于他摆脱“文明社会”的虚矫、复归“原始单纯性”的文化诉求。郁达夫:《卢骚的思想和他的创作》,《北新》1928年2月1日第2卷第6号。

[46]具体而言,在就读东京第一高等学校期间郁达夫应与同龄学子一同浸润于“大正教养主义”的思想文化氛围中。作为对科学主义、理性主义启蒙话语的反拨,大正时期教养主义文化的核心特征在于重哲学、文学而轻实用科学及政治经济学,强调个人修养、内心省思的重要性,并将现代人精神苦闷的根本原因归结为理性与情感两大精神活动领域的分离,而苦闷的解决之道便是重建精神世界的整一性,“自然”在此扮演了重要角色。在教养主义代表哲学家西田几多朗的著作《善之研究》中,“自然”被视为主观与客观、知识和情意合一的完整境界的化身。郁达夫对文艺活动相较于“实学”的高尚性的认知,对文艺智的价值、情感的价值、伦理的价值的分析都可见出教养主义的影响,这一文化脉络也潜在左右着其“同情”观的发生发展。参见西田几多郎《善之研究》,魏肇基译,开明书店1929年版,第94~99页。有关郁达夫留日期间日本旧制高校大正教养主义思潮同郁达夫创作的关系参见宋新亚《「沈淪イズム」の實像——苦悶·同情·大正教養主義》,《日本中国学会报》2023年10月7日第75集。

[47]吴晓东:《中国现代审美主体的创生——郁达夫小说再解读》,《中国现代文学研究丛刊》2007年第3期。

|