|

《野草》初版本封面

内容提要

《影的告别》主旨暨诸意象难解之处,主要跟鲁迅或明或暗使用各种“典故”有关。这里不仅有“今典”(现实触发),有这篇散文诗与鲁迅其他作品存在互文关系的“内典”,以及源于《庄子》和陶诗的若干“旧典”,更有大量来自“周氏兄弟”译介活动的“外典”。系统分析上述“四典”的具体内涵与相互关系,不仅是把握《影的告别》独特的创作手法与思想寄托的关键,也有助于梳理近百年《野草》接受史的内在脉络。

关 键 词

鲁迅 《野草》《影的告别》用典

⒈除不尽的余数

《野草》二十三篇,《影的告别》地位特殊。它既不像《雪》《好的故事》《腊叶》于感伤惆怅中透出些许明丽昂扬,又不像《狗的驳诘》《立论》《聪明人和傻子和奴才》《淡淡的血痕中》《这样的战士》彰显着针对现实的讽刺与战斗精神,也不像《希望》《死火》《墓碣文》《过客》等虽徘徊于乐观与悲观、爱与憎、友与仇、怀疑与确信、希望与绝望之间却并不完全趋于黯淡。《影的告别》之特点就在于毫不掩饰地给出了终极性悲观结论——

我将向黑暗里彷徨于无地。

你还想我的赠品。我能献你甚么呢?无已,则仍是黑暗和虚空而已。但是,我愿意只是黑暗,或者会消失于你的白天;我愿意只是虚空,决不占你的心地。

我独自远行,不但没有你,并且再没有别的影在黑暗里。只有我被黑暗沉没,那世界全属于我自己。

不管怎样为当时的鲁迅辩护,总难以绕过《影的告别》这突出的悲观失望与空虚黑暗的情绪。该篇因此遭到第一波责难,是在1928—1929年间。钱杏邨《死去了的阿Q时代》(1928)、得钊《一年来中国文艺界述评》(1929)不约而同地认为鲁迅在《野草》中告别“呐喊”,陷入孤立、灰暗、虚无、消极。这两位重点剖析的就是《影的告别》。钱杏邨对《野草》的描述令人惊悚——

展开《野草》一书便觉冷气逼人,阴森森如入古道,不是苦闷的人生,就是灰暗的命运;不是残忍的杀戮,就是社会的敌意;不是希望的死亡,就是人生的毁灭;不是精神的杀戮,就是梦的崇拜;不是诅咒人类应该灭尽,就是说明人类的恶鬼与野兽化——一切一切,都是引着青年走向灭亡的道上,为跟着他走的青年掘了无数无数的坟墓。

这段话代表了钱杏邨对《复仇》《风筝》《希望》《淡淡的血痕中》《失掉的好地狱》《墓碣文》以及以“我梦见”开头的其他几篇的看法,但正面提到的只有《影的告别》——

鲁迅把自己的小资产阶级的恶习性完全暴露出来了,小资产阶级的任性,小资产阶级的不愿认错,小资产阶级的疑忌,我们是在在的可以看得出来。所以,横在他面前的虽有很光明的出路,他要有所不乐意,他不愿去。既不甘于现实,在理想中又没有希望,结果只有徘徊歧途,彷徨于无地了!这是鲁迅没有出路的心理原因,是小资产阶级的脾气害了他![1]

《太阳》1928年三月号封面、目录(含钱杏邨《死去了的阿Q时代》)

1929年3月10日《列宁青年》第一卷第十一期(封面伪装成《何典》)李得钊的《一年来中国文艺界述评》也集中批判《影的告别》所显示的“小资产阶级的本性”——

在“野草”第六页上他吐露得尤为明白。他说:“有我所不乐意的在天堂里,我不愿去。呜呼呜呼!我不愿意,我不如彷徨于无地。”地狱里他既不愿去,天堂也是不愿去的;对现实的黑暗世界(资本主义世界)固然不满,而将来的黄金世界(共产主义世界)里也有所不乐意的在,小资产阶级的本性原来如此。

钱杏邨说鲁迅不愿踏上展示在他眼前的“很光明的出路”,却并未指明这“出路”是什么。得钊则认为《影的告别》中的“地狱”就是“资本主义世界”,“天堂”与“将来的黄金世界”就是“共产主义世界”,[2]如此诠解《影的告别》诸意象,将诗的语言生硬(且排他式)地坐实为政治概念,固然不失为一家之言,却很难令人信服。

得钊此文透过创造社、语丝社、新月社来观察新文学三分天下的格局,并以郭沫若《一只手》、王独清《11.Dec》为例指出创造社文学创作之不足,这都很快被鲁迅汲取(比如同年5月22日鲁迅在燕京大学的演讲《现今的新文学的概观》),但得钊对《影的告别》的高度政治性批评令鲁迅无法接受,曾引起他跟冯雪峰“不止一次的谈话”[3]。

《列宁青年》1929年第1卷第11期封面、目录(含得钊《一年来中国文艺界述评》)

自鲁迅逝世直至1970年代,《野草》研究逐渐走向深入,各篇主旨及意象的分析也越来越落到实处,但《影的告别》仍是除不尽的余数,甚至对《野草》整体乃至那一时期鲁迅思想基调的研判也因《影的告别》而依然显得扑朔迷离。

比如因为很难对“天堂”“地狱”“黄金世界”作出具体解释,笼统归结为“活生生的现实的‘人间’”的对立面,强调“这是影的很沉痛的黑暗的愤慨”,最终却只好承认“看了以后不知他说些什么”。[4]或者肯定“《野草》使我们看到了中国从麻木到苏醒过程中那种痉挛的状态”,但在《影的告别》所呈现的“刹那”,“鲁迅先生的心境确是绝望者的心境,确是虚无主义者的心境,而且是更超过于一切绝望者与虚无主义者的心境”。[5]或者认为《影的告别》显示着“自己背着因袭的重担,肩住了黑暗的闸门”的“自我牺牲精神”,却又“充分表露着一无是处的、极端决绝烦闷的心情”。[6]或者提醒读者注意“黄金世界”的前缀乃是“你们将来的”,跟鲁迅撇开干系,但随即又假设这可能也包括“我们将来的黄金世界”。[7]疑惑和矛盾,不一而足。

冯雪峰:《回忆鲁迅》,人民文学出版社1952年版

冯雪峰是这一系《野草》研究最具代表性的人物。直至1952年修订《回忆鲁迅》,他仍然坚持认为鲁迅在《野草》中“同自己的虚无和绝望斗争,这是在同一篇作品中都看得出来的,但斗争的结果怎样呢?还是有些虚无和绝望,总之是矛盾,个人主义本身的矛盾”[8]。1955年底修改完成长文《论〈野草〉》,他继续强调《野草》较多反映了鲁迅悲观与乐观、理想与现实的矛盾以及因这矛盾一时不能解决而流露的个人主义者的孤独、空虚和失望,但又认为鲁迅之可贵恰恰就因其“把旧和新以及黑暗和光明尖锐对立起来的精神”。不同于1920年代后期钱杏邨、得钊一见鲁迅的矛盾就加以否定,冯雪峰此时的论述可谓翻转性的,但《影的告别》依旧是个例外,因为它“所抒写的,就是一个跟黑暗势力进行肉搏战斗的人所感到的空虚和失望”——

这个正在“明暗之间”的影子(也就是作者),虽然他不能确定即将到来的是“黑夜”还是“白天”,但并不否定“白天”的存在以及“你们将来的黄金世界”的到来。可是,由于“在你们将来的黄金世界”也“有我所不乐意的”,“我不愿去”,——这样,对于他,将来是空虚的。同时,即使现在真是“黎明”,接着来的真是“白天”,而他又觉得“要被白天消失”,——这样,现在也是“虚无”的。这里存在的是希望与失望之间未能解决的矛盾。[9]

冯雪峰《论〈野草〉》直到1960年代初仍具有相当的权威性。王瑶、李何林、许杰等人对《野草》的研究或起步于1940年代,或延续至1970年代末和1980年代初,他们在承认《野草》记录了鲁迅思想探索的矛盾与彷徨的前提下,更加强调鲁迅对矛盾与彷徨的克服与超越,亦即在冯雪峰的基础上努力完成进一步翻转。但《影的告别》仍是最难说通的一篇,因为其中实在没有多少光明,顶多如冯雪峰所说,“那首散文小诗的根柢思想正是鲁迅先生留恋于现实的战斗的意思”[10]。

出人意料又在情理之中,1980年代以来《影的告别》的地位持续上升。即使陷入“无物之阵”也要坚持不懈向外抗争的“这样的战士”、“彷徨于无地”或“独自远行”的“影”和“抉心自食”“反抗绝望”的“游魂”“过客”鼎足而三,共同建构着“新时期”以来鲁迅形象最为迷人的另一面。过去被视为“影”的缺点之处(至少须竭力为之辩护的“未能解决的矛盾”),1980年代以来却几乎被翻转为《影的告别》以至《野草》的亮点之一。

李何林:《鲁迅〈野草〉注解》,陕西人民出版社1975年版

《影的告别》跌宕起伏的接受史,取决于外在社会思潮的复杂变化,但外在因素无论如何影响人们对《影的告别》的解释,最终仍须结合文本,落实到对“影”的诸意象的具体解说。恰恰在细节问题上,鲁迅与时代、鲁迅与自我、阐释者与鲁迅、阐释者与自己时代之对话关系才得以凸显,《影的告别》也因此成为《野草》“最难懂”的一篇[11],或者“最为曲折、最为复杂、因而也最为难解的篇章”[12]。

澄清《影的告别》的“曲折”“复杂”“难解”,必须正视与“影”有关的诸意象,而鲁迅营造这些意象,往往跟他或明或暗使用各种“典故”有关。

2.若干“旧典”的启示

既以“影的告别”为题,“影”理应为第一主体。通篇确乎也只是“影”单方面的一通告别演说。“影”究竟(如大多数论者所说)是否代表鲁迅本人?与“影”相对且被“影”称作“朋友”(“你”)是泛指的“人”,抑或别有所指?“你”为何始终沉默不语?倘若“你”也开口,将会说出怎样的话?

“人睡到不知道时候的时候”,是正在酣睡,抑或刚刚醒来,因而不知今夕何夕、此地何地?若正在酣睡或刚刚醒来且尚处迷糊之际,《影的告别》全篇当然应该由“影”作单方面“告别”。若被“影”称作“朋友”的“你”已彻底清醒,《影的告别》全篇仍然只写“影”滔滔不绝,便说明作者根本就没打算让“你”作出回答?

若承认“影”就是“如影随形”之“影”,是从完整的自我分化出来的另一部分(大多数学者所理解的个体精神之影),而并非如少数论者所言,是独立于“人”之外的别一主体[13],那么“人”与“影”的内涵及其相互关系究竟应该如何理解?鲁迅赋予“影”如此开口说话的能力,是将“影”提升到“精神”“灵魂”的高度,而将“你”(“朋友”)贬低为单纯的肉身形体吗?不管“影”和丧失(被“告别”)了“影”之后的“人”的剩余物所指为何,作者的立场究竟偏向哪一方?

当冯雪峰说,影子“(也就是作者)”时,显然忽略了那沉默着的被“影”称作“你”(“朋友”)的存在。王瑶1961年《论〈野草〉》首次较为详细地同时分析了“影”和“人”的所指,他认为整篇乃是“影对形的言词”,犹如《墓碣文》“‘我’与死尸的交晤”,“两方面的感受态度有所不同,但又同为作者的诗的抒情,即皆代表诗人的思想情绪的一面;作品解剖了这种矛盾,并努力批判那种空虚阴暗的思想;这两篇是可以深刻地说明鲁迅先生当时的思想实际和自我解剖的内容的”。

王瑶将相对于“影”的“人”解释为“形”(“影”所依附所追随的人的肉身),根据是陶渊明《形影神》三诗,“其中《影答形》一首即记影对形所说的一番话”。他认为鲁迅的“影”只是“作者曾经有过的一种思想,而且显然成了形的战斗的负荷”。相反地,“形”尽管始终缄默,却“显然是一个勇往直前的战斗者;他是属于影所说的‘有我所不乐意的在你们将来的黄金世界里’的‘你们’中的一员”。

王瑶:《鲁迅作品论集》,人民文学出版社1984年版

简而言之,王瑶将“人”二分为“影”和“形”,其中“形”代表鲁迅当时思想中积极战斗的一面(鲁迅最终认同与归属的“勇往直前的战斗者”,亦即为“影”所不满的“你们”),“影”则代表鲁迅一度陷入其中但正在努力克服(或许已经克服了)的消极虚无的一面。[14]

王瑶的解说为1980年代以后《影的告别》乃至整个《野草》和鲁迅研究提供了一个坚实的基础,区别在于1960年代初的王瑶褒“形”而贬“影”(孙玉石也主张《影的告别》是鲁迅反过来“向虚无和失望的阴影告别”[15]),将鲁迅塑造成一个勇于自我解剖并在自我解剖中克服自身一度陷入的消极思想的积极的战斗者,而1980年代以后王瑶的继承者们则基本上褒“影”而贬“形”,将创作《野草》时的鲁迅塑造成宁可彷徨于明暗之间,甚至将要向着“黑暗”而“独自远行”的一边彷徨无地一边坚持“反抗绝望”的更高意义上的战斗者。[16]换言之,王瑶将“人”分为“形”与“影”,立场偏向“形”。1980年代以后的多数论者却更加偏向“影”。这两种相反的偏向都将“形”“影”高度精神化为鲁迅思想中两种彼此对抗的倾向,无论鲁迅本人属于哪种倾向,都显示了他挣扎、反抗与战斗的精神。

孙玉石:《〈野草〉研究》,中国社会科学出版社1982年版

王瑶将陶渊明《形影神》三诗作为“旧典”引入《影的告别》的读解,别开生面。但该“旧典”与鲁迅作品之间实有不易跨越的界线。陶诗展开对话的是形、影、神三方。“形”代表道家希求长生久视的肉身,“影”代表儒家建功立业青史留名的愿望。前者希望保存肉体,后者热衷于追逐声名,都显出偏颇,且最终都将徒劳无功,因此必须由“神”来否定“形”与“影”的片面性,最后提出“纵浪大化中,不喜亦不惧”的顺应自然的结论。《影的告别》与陶渊明的上述思想毫无关系,鲁迅充其量仅仅从《形影神》借鉴了“影”能开口说话这一构想。正如丸尾常喜所言:“只是‘影’的一方在述说,‘形’并没有发言,然而这种‘形’‘影’之间交互问答的设定则是沿袭陶渊明的《形影神》三首等所表现的格局,这篇散文诗即是对这一传统的仿拟。”但丸尾常喜另外又提到陶渊明《闲情赋》“愿在昼而为影,常依形而西东。悲高树之多荫,慨有时而不同”,认为“正如陶渊明所吟咏的那样,影子对形体的追随纵然密不可分,但是却会在阴影之下消失,或在暗夜里以及太阳当顶之时同样会消失而不见”。[17]换言之,《闲情赋》写到《形影神》三诗未曾顾及的通常以为形影不离而其实往往又不得不分离这一无可奈何的现象,似乎更接近《影的告别》之构思。但《闲情赋》写“影”惋惜自己矢志不渝追随“形”而不得的遗憾,鲁迅则写“影”要告别“形”而不想再追随“形”的决绝,在这一点上鲁迅和陶渊明又正好处于对立的两极。

丸尾常喜:《耻辱与恢复——〈呐喊〉与〈野草〉》,秦弓、孙丽华编译,北京大学出版社2009年版

有学者认为,陶渊明在“形”“神”相对的传统命题之外添加一个“影”,造成独创性的“三极的哲学命题”,乃是受到庄子《齐物论》和《寓言》中“罔两”与“景”对话的启发。[18]“景”即影子。“罔两”指更加晦暗的影子的影子。《齐物论》中“罔两”问“景”:“曩子行,今子止;曩子坐,今子起。何其无特操与?”“景”答曰:“吾有所待而然者邪?吾所待又有待而然者邪?”意思是“景”之所以不能保持行动(行、止、坐、起)的前后一致,并非“无特操”,而是“有所待”,而“景”之“所待”者又有“所待”。大家都身不由己,哪有什么终极原因或是非对错呢?《寓言》则写“众罔两问于景”,问答跟《齐物论》差不多,但“景”说了一句《齐物论》没有的话:“火与日,吾屯也;阴与夜,吾代也”,略近于《闲情赋》“愿在昼而为影,常依形而西东。悲高树之多荫,慨有时而不同”,或《影的告别》“然而黑暗又会吞并我,然而光明又会使我消失”。“罔两”向“景”屡兴问罪之师,也仿佛鲁迅笔下“影”对“人”的怨气冲冲。

另外,《齐物论》有关南郭子綦与庄周的两则寓言,描绘了若梦若醒的状态,也可为我们理解《影的告别》提供一定的参考。南郭子綦“隐机而坐,仰天而嘘,荅焉似丧其耦”,“今者吾丧我”。这跟“不知周之梦为胡蝶与?胡蝶之梦为周与?”都有点像《影的告别》“人睡到不知道时候的时候,就会有影来告别”。但庄周与蝴蝶互相梦为对方的构思基本与《影的告别》无关,南郭子綦的“丧耦”“丧我”也不同于鲁迅笔下的“影”告别“人”。

《影的告别》的立足点不像庄子那样清楚地落在南郭子綦、庄周或“景”的一边,也不像陶渊明那样清楚地落在“神”的一边。在形与影之外,《影的告别》既然并无陶渊明笔下有权作出终极裁判的第三方“神”,那么作者究竟立于何处?他若赞同“影”,那将如何对待“形”?他若赞同“形”,又将置“影”于何地?

这些问题,引入《庄子》或陶诗的“旧典”还不够,尚需“外典”的介入。“外典”相当于许寿裳最早指出的鲁迅旧体诗文多“采取异域典故”,如《自题小像》之“神矢”乃罗马神话中爱神Cupid之箭,骈文《〈淑姿的信〉序》暗引希腊神话Icarus冒险故事。[19]循此思路诠释鲁迅旧体诗的学者甚众。但“采取异域典故”何止旧体诗文,鲁迅小说和杂文中“异域典故”也俯拾皆是,《野草》因其散文诗的体裁特点,自然更不例外。

3.“黄金世界”、“天堂”、“时候近了”及其他

“影”的告别演说,第一段就包含三个“外典”。

早就有学者指出《影的告别》之“黄金世界”(又作“黄金时代”)借自《工人绥惠略夫》第九章绥惠略夫对人道主义者亚拉藉夫的质问。[20]严格说来这并非后人发现,乃是鲁迅自己多次预先给出的提示。《头发的故事》(1920年10月)最先从阿尔志跋绥夫《工人绥惠略夫》借来“黄金时代”的说法,纯属“外典”。等到《娜拉走后怎样》(1923年底)第二次、《影的告别》(1924年9月24日)第三次、《两地书》(1925年3月18日)第四次、《春末闲谈》(1925年4月22日)第五次、《忽然想到》(七至九)(1925年5月14日)第六次、杂文《这回是“多数”的把戏》(1925年12月28日)第七次使用“黄金世界”“黄金时代”,其便既是“外典”又是“内典”了。同一个“外典”在鲁迅各体文学创作中被反复援引,渐渐转化为“内典”,这在鲁迅创作中比较常见。

“黄金时代”“黄金世界”“天堂”之“外典”,除了《工人绥惠略夫》第九章之外,还包括第一章绥惠略夫跟信奉托尔斯泰主义的穷大学生作家亚拉藉夫对谈时的一段话——

假使石器时代的人能在梦中看见我们的世界,他们会以为是地上的天国。而我们现在正活在他们的梦中,即使并没有比他们更加不幸,却也不过如此……我不信黄金时代。

“地上的天国”就是“影”所“不乐意”“不愿去”的“天堂”与“黄金世界”。“影”为何“不乐意”“不愿去”?这首先应该参看绥惠略夫对“地上的天国”和“黄金时代”、“黄金世界”的剖析。他嘲笑亚拉藉夫相信“真理”“爱”“自己牺牲”“同情”之类,认为这是“将人们过于理想化了”,所以“我不信那些事”

倘使爱——当然不是男女的爱——同情与无我,在我们真是天禀,正如掠夺的动力一般,我们现在便该有基督教的共和制占了资本主义的位置,饱汉也不会旁观,看那肚饿的人怎样死,也不该有主人和奴仆,因为大家都互相牺牲,大家都平等了。然而我们统没有。

到了第九章,绥惠略夫更无情地要让亚拉藉夫看清,他们所在公寓里那些租客们都是怎样的“被侮辱与被损害者”,尤其房东女儿阿伦加姑娘,她爱读亚拉藉夫的作品,听信亚拉藉夫爱的说教,甚至爱上了亚拉藉夫,却不得不嫁给粗野好色的商人。因为这些人活得如此绝望和无助,所以绥惠略夫才猛烈抨击亚拉藉夫式的空想和空论——

你们无休无息的梦想着人类将来的幸福……你们可曾知道,你们可曾当真明白,你们走到这将来,是应该经过多少鲜血的洪流呢……你们诓骗那些人们……你们教他们梦想些什么,是他们永不会身历的东西……

你们将那黄金时代,豫约给他们的后人,但你们却别有什么给这些人们呢?……你们……将来的人间界的豫言者,……当得咒诅哩![21]

正是基于类似绥惠略夫式的理由,“影”才说“有我所不乐意的在天堂里,我不愿去”,“有我所不乐意的在你们将来的黄金世界里,我不愿去”[22]。

鲁迅译《工人绥惠略夫》,1922年5月上海商务印书馆初版之重印本

鲁迅接触“黄金时代”“黄金世界”并不始于《工人绥惠略夫》。尽管鲁迅并未直接提及丘浅次郎的名字(“次”一度署作“治”),但正如周作人所说,直到留日时期读到丘浅次郎的论著,鲁迅才突破严译《天演论》,更深地理解了“进化”学说。[23]这位曾担任鲁迅所在东京“独逸语专修学校”生物课教师的丘浅次郎多次提到“黄金世界”,比如“像乌托邦中写的那样,用黄金来打造夜壶和罪人的枷锁,让世人养成鄙视黄金的习惯,这种想法固然不妨,但倘若是实际上做不到的理想便什么用处都没有”(1904),“根据我等的一个想法,今后距万民丰衣足食,毫无不平的理想黄金世界会越来越远吧”(1904),“如果每个人都去实行人道的话,那么世上将会毫无所争,当会是一个真正的和平极乐的黄金世界了”(1906)。丘浅次郎对“黄金世界”的不信任态度很像鲁迅,他也很早就用鲁迅式的口气提及阿尔志跋绥夫,“倘拿不出一个更好的妙法来,就会像阿尔志跋绥夫小说里的那个工人绥惠略夫所说的那样,只能看到这样一个结果,即‘新的世界会来的吧……却决不是一个更好的世界’”(1919)。[24]鲁迅1919年在午门城楼偶然获得阿尔志跋绥夫作品集《革命的故事》德文译本,立即着手翻译其中的《幸福》《工人绥惠略夫》《医生》《巴什庚之死》,或许也有丘浅次郎的影响吧?

“黄金时代”(Golden Age)一词源于古希腊诗人赫西俄德(Hesiod)将人类历史划分为“黄金时代”“白银时代”“青铜时代”“英雄时代”“黑铁时代”的《工作与时日》(Works and Days)。尽管柏拉图在其对话录《克拉底鲁篇》(Cratylus)中认为赫西俄德所谓“黄金世界”并非以黄金而是以“善良与高贵”打造,[25]但字面意义的“黄金世界”并未就此消失,乃与《但以理书》但以理为尼布甲尼撒王释梦,《启示录》以碧玉为墙、精金作城的“新天新地”融合,深刻影响了欧洲和西方的思想文化,赫西俄德原本由“黄金时代”一路退化的历史观也逐渐被代之以不断趋近未来“黄金世界”的进步发展的想象。

早在南京读书时鲁迅就通过严译《天演论》接触到托马斯·莫尔《乌托邦》(1516),留日时又深受托尔斯泰影响,憧憬过“黄金时代”“黄金世界”。1909年归国之后,所谓“将来的好梦”很快破灭(《〈呐喊〉自序》),这其中或许就有帮助鲁迅修正严复影响的丘浅次郎的因素,但更大推动力还是在所谓沉默的十年实际的见闻与经历。翻译阿尔志跋绥夫《工人绥惠略夫》,鲁迅的意图乃是要借此反省早年所受托马斯·莫尔及托尔斯泰的片面影响,其中就含有对一度憧憬的“黄金世界”提出自己的怀疑。

《影的告别》之“黄金世界”还有一个可能的出典,就是伏尔泰小说《亢迭特》(通译“戆第德”或“老实人”)。伏尔泰写亢迭特一行冒险来到南美洲的“黄金国”(映射托马斯·莫尔同样位于南半球的“乌托邦”),只见到处黄金白银,国王和人民皆热情好客,但亢迭特等思念故国,最后带着丰厚的馈赠离开“黄金国”,甘愿隐居土耳其某个偏僻角落,“耕种自己的园地”。周作人《自己的园地》一文完整讲述了这个故事,并特意指出亢迭特的格言“现在已经是‘脍炙人口’,意思也很明白,不必再等我下什么注脚”。

既云“脍炙人口”,至少当时跟周作人同处一个屋檐之下并在文字上紧密合作的鲁迅也应该知晓伏尔泰笔下的“黄金国”以及小说《亢迭特》的著名结论。周作人说《亢迭特》还叙述了“亢迭特与他的老师全舌博士经了许多忧患”,包括一连串极端残酷的迫害与磨难。所有这些磨难以及一度经历的“黄金国”,他们都唯恐避之不及。这层意思若换作《影的告别》的说法,不就是“有我所不乐意的在天堂里,我不愿去;有我所不乐意的在地狱里,我不愿去;有我所不乐意的在你们将来的黄金世界里,我不愿去”吗?

随笔《自己的园地》1922年1月22日发表于《晨报副镌》,尽管同名“杂文集”1927年2月才由上海北新书局出版,但周作人1923年8月1日即已编定该书,那正是“兄弟失和”最初闹得不可开交之时,鲁迅很可能关注到周作人介绍的伏尔泰笔下的“黄金国”,因此“不乐意”那“将来的黄金世界”的“影”便不独投射鲁迅当时的思想,也牵连着周作人:他在致鲁迅的绝交信中不是号称要告别“以前的蔷薇的梦”吗?这梦所包含的周作人一度热衷的“新村主义运动”不也是以“将来的黄金世界”为目标吗?

周作人:《自己的园地》,上海北新书局1927年2月初版

“黄金世界”在西方和欧洲思想文化史上是一个历史悠久而含义驳杂的概念,鲁迅虽然主要向阿尔志跋绥夫借用此概念,却并不局限于阿尔志跋绥夫,因而呈现多义含混的局面,其中“黄金世界”(或“黄金时代”)跟“共产主义”的关系就是值得分辨的一个问题。1929年李得钊将《影的告别》中的“黄金世界”直接等同于“共产主义世界”,虽失之武断,却并非毫无根据。早在1912年蔡元培就提到“社会主义家所谓未来之黄金时代”[26],而《一年来中国文艺界述评》开篇就强调1917年俄国革命胜利已为全人类展现了共产主义前景,中国共产党人更竭力宣传这个前景并为此开始了伟大历史实践,因此《影的告别》赫然出现“黄金世界”,自然令得钊想到“共产主义世界”。

在冯雪峰的回忆里,鲁迅的重点并非反对得钊将“共产主义世界”包含于“黄金世界”,而只是追问“真的只看将来的黄金世界的么?这么早,这么容易将黄金世界预约给人们,可仍旧有些不确实”。换言之,鲁迅只是不满人们过早(也过于简单)地“只看将来的黄金世界”而忽视了立足“现在”的战斗。鲁迅留日时期就初步接触过共产主义理论,[27]1924年9月24日创作《影的告别》前后还曾两次善意地提及马克思《资本论》,[28]然而到那时为止,鲁迅并未系统考察欧洲各种共产主义学说的发展演变,他所谓“黄金世界”即便包含“共产主义”,也不会专门针对“共产主义”,更不可能专门针对成熟形态的“共产主义”理论与实践。《影的告别》之“黄金世界”主要是经由阿尔志跋绥夫的批评而出场的“托尔斯泰式的‘爱’的新宗教”[29],这虽然源于欧洲思想文化史上悠久驳杂的乌托邦幻想,却被鲁迅赋予了他所亲历的“排满”革命和辛亥革命的惨痛教训,更多包裹着中国近现代社会演变的具体历史内容。

另一个“外典”是“朋友,我不想跟随你了,我不愿住”。按篇内互文规律,不难推测“住”即“跟随”。若要找出“住”表“跟随”的用例,可以追溯到并非鲁迅亲自翻译却为其熟知的《金刚经·妙行无住分第四》,“须菩提,菩萨于法,应无所住,行于布施。所谓不住色布施,不住声香味触法布施”。丁福保《金刚经笺注》称陈三藏法师真谛的《金刚经》译本中“住”皆作“著”。“住”“著”相通,都有“依靠”“黏附”“跟随”之义。

《工人绥惠略夫》一再涉及的基督教经典也渗入《野草》。《复仇(其二)》通篇即改写耶稣被钉十字架事。《影的告别》“时候近了”则直接引自《路加福音》第21章第8节“耶稣说:‘你们要谨慎,不要受迷惑;因为将来有好些人冒我的名来,说:“我是基督”,又说:“时候近了!”你们不要跟从他们。’”鲁迅不仅明引冒名者的话“时候近了”,也暗引被冒名者的告诫“你们不要跟从他们”——“影”将此告诫衍生为“朋友,我不想跟随你了”,显然意在强化“影”因为洞悉“朋友”乃别一种意义的冒名者而毅然发出他的诀别与谴责。置换到“朋友”的立场,这一节或许还可理解为他承认自己并非真的拯救者而甘愿接受一度追随他的“影”的“告别”。鲁迅稍后不正高调拒绝了“思想界先驱者”之类“纸糊的假冠”[30],并告诫青年不必“寻什么乌烟瘴气的鸟导师”[31]吗?

也有论者认为此处“时候近了”乃暗引尼采《苏鲁支语录》(Also Sprach Zarathustra),该书“约有数十处用‘是时候了,最迫切底时候了’‘时辰是到了’‘我的时辰何时到呢’一类的警语,表达了Zarathustra对于实现‘超越’的紧迫心情”[32]。考虑到尼采惯于暗引和戏仿圣经语句,《影的告别》中“时候近了”跟圣经的关系仍不容忽视——或者这毋宁就是鲁迅对圣经和尼采进行双重的暗引与戏仿?

汪晖:《论鲁迅的〈野草·影的告别〉》,《扬州师院学报》1984年第4期

还有论者很早就发现《苏鲁支语录》卷四《影子》一节“在构思和语言上与《影的告别》显然有相似处”,“但是也应看到,这种影响主要还是停留在构思和语言形式上,两篇作品的内容相去甚远”。[33]又有论者仔细辨析《影的告别》与《影子》的差异之后得出结论:《苏鲁支语录》的“影子”乃追赶“超人”的苏鲁支之化身,这是必将被超越的生命阶段,“影子”和苏鲁支的对话是苏鲁支同另一个自我的交谈,这就酷似《影的告别》。只不过鲁迅写“影子”告别他所追随的“朋友”(“你”或“人”),尼采则写“影子”追随“人”(苏鲁支),“人”却执意要摆脱“影子”,“《影的告别》用相反的人物关系,写了与《影子》大体近似的情节,抒发了我从所‘不乐意’者离去的情怀”[34]。

尼采《苏鲁支语录》与《影的告别》之关系尚不止《影子》一节。在卷二的《清夜谣》中,还可以读到这样的诗句——

我是光明:呵哟,设若我是暗夜!然这是我的寂寞,我为光明所环绕。

呵呀,设若我是黑暗,而且如昏夜!我将如何吸着光明之乳![35]

自称为“我”的苏鲁支也彷徨于明暗之间而不知所措。[36]但至少在《清夜谣》中,介乎明暗之间的苏鲁支的不知所措仅止于上引两句,《影的告别》之“影”却始终彷徨于明暗之间,最后甚至干脆宣布“只有我被黑暗沉没,那世界全属于我自己”。

4.佐藤春夫、普路斯的类似描写

有学者认为《影的告别》创作灵感还可能来自周作人所译佐藤春夫《形影问答》。这篇译作跟《阿Q正传》第五章“生计问题”同时发表于《晨报副刊》1922年1月8日,鲁迅不可能看不到,何况在“兄弟失和”之前周作人的译与作一般都会有鲁迅的深度参与。[37]

张洁宇:《独醒者与他的灯——鲁迅〈野草〉细读与研究》,北京大学出版社2013年版

佐藤春夫《形影问答》中的“影子”自称月球来客,特来地球研究人类的“孤独与沉闷”,它要借“我”之手为“我”撰写“第一小说集”,被“我”赶走了。“我”认为“影”犯了“地方错误”与“时代错误”(来的不是地方也不是时候)。除了“形影问答”的标题,鲁迅与佐藤春夫的整体构思差异甚大。佐藤春夫之“影”既来自月球,就与“人”无关,是另一个独立的精神主体。佐藤春夫的“影”和“形”有问有答,而鲁迅只写了“影”的单方面告辞。不过若说《形影问答》跟陶渊明《形影神》一样都可能是触发鲁迅创作《影的告别》的灵感来源,也并非全无根据。

较之佐藤春夫《形影问答》,周作人所译(鲁迅也深度参与)波兰作家普路斯(Boleslaw Prus)的《影》,在整体构思上或许更接近《影的告别》。

《影》收入周氏三兄弟通力合作而由周作人署名的《现代小说译丛》(第一集)(上海商务印书馆1922年5月初版),与其说是短篇小说,毋宁更像一首篇幅短小的散文诗。开头近四分之一篇幅描写“自从不可记忆的年代以来”,“黑暗”就犹如“强大的军队”在昼夜不停的交替中时隐时现。接下来四分之三篇幅写一个来历不明的“人”每天黄昏奔波在波兰首都华沙的街头,点亮一盏盏街灯,然后迅速消失,“正如影一般”(这五个字先后重复了五次)。“我”对点灯人十分好奇,到处打听其消息而不得。然而直到点灯人死了,“我”也“没有见到他的面貌,也没有听到他的名字,也没有寻到他的坟墓”。作者歌颂无数这样无名无姓“正如影一般”的点灯人为人类不至于被“黑暗”征服,以小小火焰点亮无数盏灯,他们自己却“生存着不为人所知,工作着不为人所赏;随后不见了,正如影一般”。

《影》描写了两种不同意义上的影,一是与光明对抗的黑暗本身,二是为了光明而与黑暗对抗的点灯人——他们本来应该是光明的,但他们的形象与命运很不幸“正如影一般”;他们长久与黑暗搏斗,自己也不得不成为黑暗的一部分,甚至不能获得因为他们而在黑夜享受灯光的人们的感谢与纪念。尽管《影的告别》与《影》的区别一望可知,《影的告别》通篇是“影”在说话,《影》则写“我”如何追寻和歌颂“正如影一般”的点灯人;《影的告别》的立场介于“影”与“形”之间,《影》的作者则完全站在“正如影一般”的点灯人一边。但在同情“影”和“正如影一般”的点灯人都挣扎于明暗之间这一点上,《影的告别》和《影》可谓异曲同工。

鲁迅后来在杂文中多次表彰平凡的“点灯人”,称赞他们努力对抗黑暗,把光明带给人类,自己却甘心消失于黑暗而不为人所知,“点灯太平凡了。从古至今,没有听到过点灯出名的名人,虽然人类从燧人氏那里学会了点火已经有五六千年的时间”[38],“外国的事情我不知道,若在中国,则无论查检怎样的历史,总寻不出烧饭和点灯的人们的列传来。在社会上,即使怎样的善于烧饭,善于点灯,也毫没有成为名人的希望”,“在未烧以前的阿房宫里每天点灯的人们,又有谁知道他们的名姓呢?”[39]这是《野草》“外典”逐渐转换为鲁迅作品“内典”的又一著例。

周作人译《现代小说译丛》(第一集),上海商务印书馆1922年5月初版

5.绥惠略夫“自心的交争”

佐藤春夫《形影问答》、普路斯《影》跟《影的告别》最大的区别在于,它们都没有像鲁迅那样写出“影”不得不彷徨于明暗之间、不得不“独自远行”直至甘心被黑暗吞没的矛盾与虚无。就这一点而言,欲求跟《影的告别》关系更密切的“外典”,有必要再次回到鲁迅所译阿尔志跋绥夫中篇小说《工人绥惠略夫》。

这部小说第十章写绥惠略夫猛烈批评了亚拉藉夫之后,回到自己的房间。他知道沙皇的便衣侦探、宪兵、警察很可能已发现其行踪,正缩小包围圈,随时都会抓住他。也许明天就是末日。在他半梦半醒之际,突然有个“幽灵”般的“来客”闯了进来。最初他以为是被绞杀的女友Lisa,“因为伊豫知了一切,而且用了超人间的爱——比死更强的爱——要在他一生的这末一夜,为他哭泣的”。绥惠略夫想握住Lisa的手,请她别哭泣,因为自从她被处绞刑之后,他就随时准备追随她而去。但他发现“伊向一旁溜去了,伊绝无声息,像一个阴影似的移过他头的前边,消失在由他看去正是黑暗的屋角里”。在阿尔志跋绥夫笔下,来告别绥惠略夫的Lisa的灵魂就是一个消失于“黑暗”的“阴影”,但这个“阴影”并未开口说话。

过了一会(仍在绥惠略夫梦里)幽灵般来客再次闯入,用“仿佛从绥惠略夫头盖里发出的”单调声音跟绥惠略夫展开论辩。来客坐在床边,绥惠略夫却看不清是谁,“只是瞥见了一个偶然的阴影”。梦中的绥惠略夫被压迫着无法坐起,只能追问“阴影”究竟是谁?“阴影”用“近于嘲笑的声音”告诉绥惠略夫,它就是“你自己!”绥惠略夫无法相信,只是“用了他闪闪的眼光迷惘的注在这奇怪的影子上”。

号称“你自己”的幽灵般来客果真是个“影子”,它要求绥惠略夫将自己的思想“说个分明”(大致内容就是绥惠略夫清醒时跟亚拉藉夫的辩论,尤其聚焦于对人类究竟应该“憎”还是“爱”)。这激怒了梦中的绥惠略夫,他不欢迎“影子”,也不承认“影子”就是他自己,他认为“影子”可能是他在茶店交谈过的因参加罢工而沦为乞丐的“黑铁匠”。但“影子”不依不饶,批评过去的五年里绥惠略夫背叛了理想、爱、自我牺牲的精神,落入仇恨一切、憎恶一切的陷阱。这就更加激怒了绥惠略夫,他承认“我只有憎!为什么我应该爱你们人类呢?因为他们猪一般的互相吞噬,或者因为他们有这样不幸,怯弱,昏迷,自己千千万万的听人赶到桌子底下去,给那凶残的棍徒们来嚼吃他们的肉么?我不愿意爱他们,我憎恶他们——”影子也不退让,进一步批评绥惠略夫不懂得“牺牲”的高贵和“将来”的美好,绥惠略夫干脆骂这影子是“说诳”的“黑教士”。绥惠略夫终于在极度愤怒中醒来,却发现这一切只是睡梦中的激辩,“没有别的!”

鲁迅《译了〈工人绥惠略夫〉之后》认为,《工人绥惠略夫》第十章就是写绥惠略夫“自心的交争”。作为译者,鲁迅熟悉和理解阿尔志跋绥夫的构思与叙述。阿尔志跋绥夫写出了佐藤春夫和普路斯没有写出的一个人内心深处两种思想、两种声音、两套语言的“交争”,而这“交争”诚然是在一个人跟“影子”般的另一个自我之间展开,这个人(虽然并非影子)确实喊出了“我不愿意”,并且这一切也都诚然发生在他“睡到不知道时候的时候”。而且既然是“自心的交争”,就难以作出谁对谁错的简单评判,甚至颇难分辨究竟是“形”“影”哪一面更能代表作者的真实思想。

这就很契合《影的告别》的核心构思。

但既然“影”把它一直追随的“你”(“朋友”)归入向往“天堂”或“黄金世界”的“你们”之列,则至少“形”的思想与某个客观社会群体有关。这也就是王瑶、孙玉石立论的根据:表面上是“影”告别“人”(鲁迅),其实却是鲁迅站在“影”所“不乐意”的“你们”的(进步与乐观)的立场告别“影”——尽管更多的论者继续将显然的言说主体“影”视为鲁迅的自我投射。

6.“形”若开口说话

上述《工人绥惠略夫》第十章绥惠略夫跟自称“你自己”的“影子”发生“自心的交争”,结局是“影子”与绥惠略夫互相“告别”。但《影的告别》只写了“影”滔滔不绝的一面之词,被“影”称作“朋友”和“你”的“人”始终缄口不语。这是《工人绥惠略夫》与《影的告别》的显著区别。

“当我沉默着的时候,我觉得充实;我将开口,同时感到空虚”,倘若鲁迅让那个被“影”称作“朋友”的“你”也开口,会说出怎样的话呢?“影”的滔滔不绝会令它自己也感到“空虚”吗?尽管“你”(与“影”相对的“形”)缄默不语,但是否反倒因此“觉得充实”,一旦开口,也会滔滔不绝呢?

这个问题无法在《影的告别》中寻找答案。我们只能将视线移向鲁迅其他作品,寻找可以帮助我们解答这个问题的“内典”之助。鲁迅在创作《影的告别》之后第二年所作《杂感》中有一段话,就不啻“形”(“你”“朋友”“人”)开口说话,回答“影的告别”——

仰慕往古的,回往古去罢!想出世的,快出世罢!想上天的,快上天罢!灵魂要离开肉体的,赶快离开罢!现在的地上,应该是执着现在,执着地上的人们居住的。

但这段话并非鲁迅独创,某种程度上乃是暗引他1920年8月以白话文重译的《察拉图斯忒拉的序言》——

从前灵魂傲然的看着肉体,那时这污蔑要算最高,——他要肉体瘦削,可怕,饥饿。他以为这样可以脱离了肉体和地。

阿,这灵魂自己才是瘦削,可怕,饥饿哩。残酷是这灵魂的娱乐!

但你们现在,我的弟兄们,对我说,你们的肉体怎么说你们的灵魂?你们的灵魂不是穷乏和污秽和可怜的满足么?

相对于《影的告别》,《察拉图斯忒拉的序言》以及该书另一节《影子》都可谓“形的送别”,即恭送那扬言要“独自远行”的精神之“影”速速离去。1980年代以来,阐释《影的告别》的重心大多倾向于精神之“影”这一边,以至于将“影”完全等同于鲁迅,将“影的告别”完全等同于鲁迅当时思想的全部,忽略了身体之“形”沉默着的充实,亦即鲁迅同一时期思想的另一面,这就难以抓住鲁迅当时“自心的交争”。

倘若将鲁迅《杂感》、鲁迅所译《察拉图斯忒拉的序言》以及鲁迅没有翻译但很可能读过的《影子》跟《影的告别》合而观之,庶几可以明白鲁迅在“形”“影”之间的真实立场:他虽然深刻地同情那在明暗之间彷徨无地甚至只想整个为黑暗所吞没的精神之“影”,但灵魂既不能“脱离了肉体和地”,也就不得不同时考虑“形”的存在,不得不承认“现在的地上,应该是执着现在,执着地上的人们居住的”。

《新潮》1920年9月第二卷第五号封面、要目(含唐俟译《察拉图斯忒拉的序言》)以及唐俟译《察拉图斯忒拉的序言》首页

王瑶、孙玉石在这意义上先后指出《影的告别》就是鲁迅告别消极的“影”(他本人一度陷入的空虚黑暗),并非无据。但《影的告别》言说主体毕竟是“影”而非“形”,鲁迅也并未将独语之“影”完全置于《伤逝》主人公“涓生”(另一个独语者)的地位而予以批判(《伤逝》还写了一个虽被剥夺话语权却并未丧失主体性的子君)。若说鲁迅在“为人”的《杂感》之类的创作中更多考虑肉身存在,宣示其积极的选择与行动,而在“为己”的《影的告别》中更多同情精神之“影”彷徨无地的苦闷,或许更为恰当吧?

7.库普林的《决斗》与《影的告别》

在《野草》研究史上,章衣萍《古庙杂谈(五)》的引用频率极高。章衣萍提到他有次去拜访鲁迅,看到后园三只鸡斗起来了,就告诉鲁迅。鲁迅回答说:“这种争斗我看得够了,由他去罢!”这就引出章衣萍的一番话——

“由他去罢!”是鲁迅先生对于一切无聊行为的愤慨态度。我却不能这样,我不能瞧着鸡们的争斗。因为“我不愿意!”

其实,“我不愿意”也是鲁迅先生一种对于无聊行为的反抗态度。《野草》上明明说着,然而人们都说“不懂得”。

我也不敢真说懂得,对于鲁迅先生的《野草》。鲁迅先生自己却明白的告诉过我,他的哲学都包括在他的《野草》里面。[40]

孙玉石认为章衣萍特别引出“由他去罢”和“我不愿意”并说这是鲁迅在“《野草》上明明说着”的“对于一切无聊行为”的“愤慨态度”与“反抗态度”,所指就是《我的失恋》与《影的告别》,因此章衣萍“可以说是看到了《野草》思想内容的一个重要侧面”[41],这无疑是正确的。《我的失恋——拟古的新打油诗》另当别论,只说章衣萍拈出“我不愿意”,确实令《影的告别》境界全出。《影的告别》只用过两次“我不愿意”,但意思相同的“我所不乐意”“我不愿”“我不想”不断重复,相反相成的“我不如”“我将向”“我愿意”也多次出现。不管人们如何理解《影的告别》,由“我不愿意”一语传达的贯穿全篇(也由此结构全篇)的激烈情绪,总是不能无视的吧。这看似寻常的“我不愿意”是否也有出处呢?

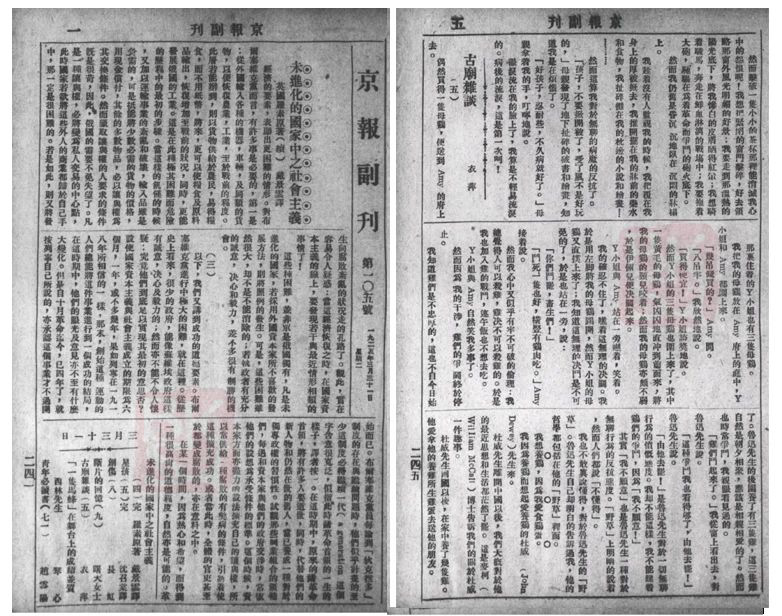

《京报副刊》1925年3月31日刊头、章衣萍《古庙杂谈(五)》

高长虹在其刊于1926年10月10日《狂飙》创刊号的《走到出版界·写给彷徨》一文中记录了他和鲁迅关于《野草》的一次对话——

但我以为《野草》是深刻,他说了他象他所译述的Kuprin的一篇小说的主人翁,是一个在明暗之间的彷徨者。我没有看见那篇小说,但《野草》的第二篇《影的告别》便表现得很明白。

鲁迅未“译述”俄国作家Kuprin(库普林)任何作品,直到1932年作《〈竖琴〉前记》,才公开提到库普林的名字。周作人倒热心“译述”过库普林。早在《新青年》第四卷第四号上周作人就发表了他翻译的库普林《皇帝之公园》,并在译后记中介绍库普林“以小说《决斗》得名”。《决斗》主人公(沙俄部队一位下级军官)罗马绍夫内心极度矛盾,经常跟心中“我的我”展开隐秘的对话,确乎是“一个明暗之间的彷徨者”——

“但是即使祖国、荣誉、军装以及那些美丽的辞藻统统都消失了,我的我依然不可侵犯地存在。可见,我的我毕竟比义务、荣誉、爱情所有这些概念更重要吧?现在我服兵役……可是我的我说:我不愿意!……地球上居住的所有的我都突然说‘我不愿意’呢?那么战争就立即变得不可思议……完全正确,完全正确!”一个喜气洋洋的声音在罗马绍夫的心中喊道。“所有这些勇敢精神、军人纪律、对长官的敬重、军服的荣耀以及整个军事科学,全都是建筑在人类不想说、或者是不会说、或者是不敢说‘我不愿意’这一基础上的。”

“我的我永远不会说:‘我不愿意吃,我不愿意呼吸,我不愿意看。’但是如果有人让他死,那么毫无疑问,他一定会说‘我不愿意’……”[42]

不排除鲁迅和周作人一起研读过库普林《决斗》的可能性。设想鲁迅读到此处,应当会想起自己青年时代所信奉的托尔斯泰的不抵抗主义吧。写于1908年的《破恶声论》曾介绍过托尔斯泰的反战理论:战争残酷,民不聊生,“何以药之?莫如不奉命。令出征而士不集,仍秉耒耜而耕,熙熙也;令捕治而吏不集,亦仍秉耒耜而耕,熙熙也,独夫孤立于上,而臣仆不听命于下,则天下治矣。”较之《决斗》,这里所缺的只是像罗马绍夫这样让每个人心中“我的我”发出呐喊:“我不愿意!”

库普林:《决斗》,朱志顺译,上海译文出版社2002年版

不被“祖国、荣誉、军装以及那些美丽的辞藻”或“义务、荣誉、爱情所有这些概念”所蛊惑,坚定地喊出“我不愿意”,这对罗马绍夫所谓“我的我”来说乃第一要义,而对鲁迅笔下的“影”来说,向着“有我所不乐意的”无论“天堂”、“地狱”或“你们将来的黄金世界”坚定地喊出“我不愿意”,同样至关重要。

鲁迅本人并未正面解释《影的告别》反复出现的“我所不乐意”“我不愿”“我不想”“我不愿意”,但他曾借用这一连串看似突兀的修辞来说明日常生活中的某种感触——

我本来不大喜欢下地狱,因为不但是满眼只有刀山剑树,看得太单调,苦痛也怕很难当。现在可又有些怕上天堂了。四时皆春,一年到头请你看桃花,你想够多么乏味?[43]

这当然并非《影的告别》的正解,但对诗语作任何诠释,倘若不能抵达类似这种玩笑式的家常亲切,便多少会落入玄虚之境。有志继续研索《野草》者,当以此共勉乎?

2021年11月1日初稿

2024年4月3日再改

郜元宝

复旦大学中文系

200433

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2024年第6期)

注 释

[1]钱杏邨:《死去了的阿Q时代》,《太阳》1928年3月号,1928年3月1日。

[2]得钊:《一年来中国文艺界述评》,《列宁青年》第1卷第11期,1929年3月10日,引自中国社会科学院文学研究所总纂《创造社资料》下,知识产权出版社2010年版,第801页。

[3]冯雪峰:《回忆鲁迅》,人民文学出版社1952年版,第12~14页。

[4]杜子劲:《鲁迅先生的〈野草〉》,《学习生活》第4卷第1期,1943年1月1日,引自《1913—1983鲁迅研究学术论著资料汇编》(3),中国文联出版公司1987年版,第1199页。

[5]荃麟:《鲁迅的〈野草〉》,《国文杂志》第3卷第4期,1945年9月10日,引自《1913—1983鲁迅研究学术论著资料汇编》(4),中国文联出版公司1987年版,第5、7页。

[6]雪苇:《论〈野草〉》(1946),收入雪苇《鲁迅散论》,华东人民出版社(新文艺出版社)1951年版,第65页。

[7]卫俊秀:《鲁迅“野草”探索》,泥土社1954年版,第66~67页。

[8]冯雪峰:《回忆鲁迅》,第15页。

[9]《论〈野草〉》,引自冯雪峰《鲁迅的文学道路》,湖南人民出版社1980年版,第218~219页。

[10]冯雪峰:《回忆鲁迅》,第13页。

[11]比如李何林就说:“在《野草》二十四篇(《题辞》也算在内)中,我觉得这一篇最难懂,《墓碣文》还在其次。”见李何林《鲁迅〈野草〉注释》,陕西人民出版社1975年版,第41~42页。

[12]汪晖:《论鲁迅的〈野草·影的告别〉》,《扬州师院学报》1984年第4期。

[13]有学者并不否认“影”指人的精神,但强调这个精神之影的背后还有超越个体的文化传统,比如西方基督教文明所谓从创世之初直到末日审判一直存在的明暗交战之黑暗的一方。“影”既是个体精神之影,又是竭力要吞噬光明(包括个体精神之影)的黑暗本身。参见王乾坤《“我不过一个影”——兼论“避实就虚”读〈野草〉》,《中国现代文学研究丛刊》2007年第1期。这种观点似乎忽视了,至少在《影的告别》中,“影”并不等于“黑暗”,否则“影”就不会说“然而黑暗又会吞并我”了。但旧约圣经多处将人的生命、年日比作“影儿”,也确实值得注意,如《历代志(上)》29:15、《约伯记》8:9都说:“我们在世的日子好像影儿”;《诗篇》144:4也说:“人好像一口气;他的年日如同影儿快快过去”;《传道书》6:12则说:“人一生虚度的日子,就如影儿经过,谁知道什么与他有益呢?”个体生命之“影”与代表邪恶的“黑暗”有关,但这层关系似乎并未凸显于《影的告别》。还有论者认为“影”“既不是人的影,也不是与人、形、肉体相对的精神存在;它是人的潜意识里出现的‘影’”,“‘影’既有‘影的形’又有‘人的精神(意识)’双重特点”,至于“人”则不过是“作者为了抒情需要而虚拟的一个‘倾听者’”,“人”与“影”并无“形影不离”的关系。参见蒋济永、黄志生《〈影的告别〉的误读与再阐释》,《名作欣赏》2012年第32期。

[14]王瑶:《鲁迅作品论集》,人民文学出版社1984年版,第135页。

[15]孙玉石:《〈野草〉研究》,中国社会科学出版社1982年版,第43~50页。

[16]汪晖、彭小燕等学者都曾经倾向于将“影”阐释为一个克尔恺郭尔、萨特、加缪式的无神论的存在主义者,参见汪晖《反抗绝望》、彭小燕《存在主义视野下的鲁迅》等。

[17]丸尾常喜:《耻辱与恢复——〈呐喊〉与〈野草〉》第二部分“《野草》研究”,秦弓、孙丽华编译,北京大学出版社2009年版,第148、152页。该书关于《影的告别》一章写于1990年代,作者没有提到是否受王瑶启发,书后所列参考文献也无王瑶论著。

[18]袁行霈:《陶渊明研究》,北京大学出版社2009年版,第7页。

[19]许寿裳写于1944年“五四纪念日”的《鲁迅旧体诗集》“序”与“跋”都涉及“异域典故”,参见倪墨炎、陈九英编《许寿裳回忆鲁迅全编》,上海文化出版社2006年版,第167~169页。

[20]参见汪晖《论鲁迅的〈野草·影的告别〉》,《扬州师院学报》1984年第4期;丸尾常喜《耻辱与恢复——〈呐喊〉与〈野草〉》,第152页。

[21]《鲁迅全集》第11卷,人民文学出版社1973年版,第687、690页。

[22]汪晖《论鲁迅〈野草·影的告别〉》详细讨论了鲁迅如何在1920年代怀疑和脱离亚拉藉夫思想背后的托尔斯泰爱的哲学与人道主义及其在《影的告别》中的投射。

[23]周作人:《鲁迅的青年时代》,河北教育出版社2002年版,第45~46、72页。

[24]李冬木:《越境——“鲁迅”之诞生》,浙江古籍出版社2023年版,第84、104~105页。

[25]参见《柏拉图全集》第2卷,王晓朝译,人民出版社2017年版,第77~78页。

[26]蔡元培:《对于教育方针之意见》(1912年2月11日作),原载《东方杂志》第8卷第10号,1912年4月。此处引自高平叔编《蔡元培哲学论著》,河北人民出版社1985年版,第111页。

[27]参见陈漱渝《鲁迅留日时期接触〈共产党宣言〉的一些线索》,《鲁迅史实新探》,湖南人民出版社1980年版,第28~32页。

[28]作于1924年2月18日的小说《幸福的家庭》写某作家想道:“马克思在儿女的啼哭声中还会做《资本论》,所以他是伟人,……”作于1925年11月22日的《并非闲话(三)》说:“马克思的《资本论》,陀思妥夫斯奇的《罪与罚》等,都不是啜末加加啡,吸埃及烟卷之后所写的。”

[29]汪晖:《略论“黄金世界”的性质——鲁迅与阿尔志跋绥夫观点的比较》,《鲁迅研究》1984年第2期。

[30][31]《鲁迅全集》第3卷,人民文学出版社2005年版,第410、59页。

[32][34]闵抗生:《〈影的告别〉与〈Also Sprach Zarathustra〉》,《淮北煤师院学报》1987年第1期。

[33]汪晖:《论鲁迅的〈野草·影的告别〉》,《扬州师院学报》1984年第4期。

[35]尼采:《苏鲁支语录》,徐梵澄译,商务印书馆1992年版,第102页。

[36]参见阎晶明《箭正离弦:〈野草〉全景观》,人民文学出版社2020年版,第163页。阎著引尼采《夜歌》片段,乃据孙周兴译《查拉图斯特拉如是说》(上海人民出版社2018年版,第154~155页)。

[37]参见张洁宇《独醒者与他的灯——鲁迅〈野草〉细读与研究》,北京大学出版社2013年版,第56~57页。

[38]《鲁迅全集》第4卷,人民文学出版社2005年版,第617页。

[39]《鲁迅全集》第6卷,人民文学出版社2005年版,第8~9页。

[40]章衣萍:《古庙杂谈(五)》,《京报副刊》1925年3月31日。

[41]孙玉石:《〈野草〉研究》,第274~275页。

[42]库普林:《决斗》,朱志顺译,上海译文出版社2002年版,第70~71页。

[43]《鲁迅全集》第3卷,人民文学出版社2005年版,第392页。

|