|

Edward Bellamy, Looking backward, 2000—1887, Boston: Ticknor and Company, 1888

内容提要

李提摩太汉译美国贝拉米的《回顾》,中国学界一般视之为乌托邦小说。实际上,从贝拉米在不同版本的前言、后记及自我陈述中,可见其写作意图的变化。小说的传奇故事只是他为“减少说教”而采用的形式,其实质性内容是提出一个国有化产业组织的详细方案,并被普遍认为是“采用虚构框架的一部伟大的经济论著”。当该小说的思想激起强烈反响,催发了美国国家主义运动后,贝拉米又称其为“社会主义的最新阶段”。虽说美国学界也有人从乌托邦的发展流脉来评价这部小说,不过,乌托邦主义多被视为美国社会主义的一个组成部分。因此,该作被誉为“最有影响的美国社会主义文本”。1891年李提摩太将其缩译为《回头看纪略》,不仅出于传教目的,更旨在为中国输入“养民新法”,也并未视同乌托邦。无论是原作,还是李提摩太的改写本均混合了乌托邦、社会主义、基督教教义等多种学说的元素。对这一最早汉译社会主义文本的研究,并不旨在澄清概念,而是揭示“从一开始,‘社会主义’就不是社会主义者的专有名词”之混杂性,以呈现社会主义“落地”中国时的历史现场,触摸、反思其初心,认知历史“合力”作用的纷纭面相。

关 键 词

李提摩太 贝拉米 社会主义 《回头看纪略》 《回顾》

根据金观涛、刘青峰的研究,“社会主义”一词作为19世纪西方批判资本主义思潮的产物,最早输入中国见于1896年11月25日《时务报》的一则“硕儒讣音”。该文讣告英国名士威呢喑摩里是氏(William Morris,1834—1896,今译威廉·莫里斯)逝世,评价其为“近世社会主义(学派之名)之泰山北斗也,著书极富,名声藉甚”,由此将“社会主义”一词传入中国。译介者也许担心国人不晓该称谓意涵,还专门在此术语后做了夹注。现在威廉·莫里斯作为工艺美术运动发起人的声誉,虽然多少盖过其政治影响,但他最初却是以英国社会主义运动的先驱者之一名世,曾于1884年创立英国社会主义联盟(Socialist League),并于1890年出版了《乌有乡消息》(News from Nowhere),此书至今被视为社会主义乌托邦小说的经典之作。

实际上,如果不是因李提摩太传教之心太切,将爱德华·贝拉米(Edward Bellamy[1])《回顾:公元2000—1887年》(Looking Backward:2000—1887)中的“社会主义”字样删除,又独出心裁地汉译为“养民新法”,社会主义本来是应于1891年或1892年就成为汉语的一个新词语的,而且岂止是一个空洞的概念?社会主义大同世界的美好愿景第一次借此在中国描绘出蓝图。该译作于这两年《万国公报》第35—39册连载时,刚刚出任上海同文书会(后改名为广学会)总干事的李提摩太,似乎不想在其机关刊物上露脸太多,而以“来稿”或“析津来稿”落款,以《回头看纪略》[2]为题名,陆续发表了这部“因其书多叙养民新法,一如传体”,大受“西国诸儒”热捧的著作的缩译本,后来又于1894年改题为《百年一觉》,并将各章加上四字题目,才署上大名,由上海广学会正式出版单行本。李提摩太的这部汉译小说被定位为“最早译介到中国的西方现代小说”[3],其原作贝拉米的《回顾》于1888年[4]面世,比威廉·莫里斯的《乌有乡消息》还早了两年。事实上,莫里斯写作《乌有乡消息》也的确是对贝拉米《回顾》持有异见的回应。

现在国内学界对于这部小说的探讨,一般都置于“幻想小说”“乌托邦小说”“空想社会主义”等框架之中,从广义上说,的确也是大差不差,但泛用这些概念多少遮蔽了作者贝拉米和其汉译者李提摩太的本意。

就贝拉米来说,该作虽是一部幻想的传奇小说,但作者却依托这一虚构的形式,精心设计描绘了一个生产与分配国有化的理想社会图景。小说讲述的是波士顿的一位贵族青年韦斯特(Julian West,李提摩太译为巴特勒)因长期患有失眠症,于1887年美国南北战争纪念日的晚上,在自己密封的地下室里请医生施以催眠术而沉入梦乡,不料一场大火把他埋入地下,直到2000年才被利特医生(Dr. Leete,李提摩太译为里叟)一家发现的传奇。作者以不可能发生的故事作为叙述框架,通过主人公重游波士顿,将相隔100多年的新旧两个美国不断对比,详细描绘了一个消灭了私有资本、商业、银行、货币、军队、监狱的好社会。同时,又让韦斯特带着19世纪的坏问题,不断地向利特医生追问这个没有贫富、城乡、阶级、性别的差异,人人平等、共同富裕之新社会的实现途径。利特医生的回答,显然是作者为摆脱19世纪劳资矛盾的危机而开出的药方。在利特医生看来,19世纪的顽疾都是由资本垄断造成的恶果,私有制就像“新的暴政”,“比社会前此所经历的任何暴政更为可怕”,但要解决这个问题,也只能等待垄断发展到最后阶段:由国家“成为最后一个垄断组织”,“为全体人民谋福利”。[5]作者通过生活在19世纪的主人公与经历了20世纪变革的利特医生之间的问答,从市容、均贫富、尽废资本与货币、劳动分工、分配制度、择业自由、娱乐方式、国际关系、公共食堂、自由著作、生产组织、刑法、教育、女界平权,一直到人与人、国与国的平等关系、社会管理组织与人的良善等等,分门别类、面面俱到地为国有化允诺了一个美好的理想前景。

小说不容忽视的结构是,在主人公韦斯特开始讲述自己的“百年一觉”,亲历天堂与地狱两个社会的幻想故事正文前,贝拉米还附有一篇短小的前言,虚构它是作者于2000年12月26日,在波士顿肖穆特学院(Shawmut College)历史系所做的一次演讲。显然作者是要加持肯定韦斯特所讲述的国有化促成百年巨变制度的真实性,和主人公一起背书:“我们生活在二十世纪的最后一年,享受到如此简单而又合理的一种社会制度所带来的幸福。”[6]

《回顾》出版后,贝拉米为回答众多读者来信,又撰写了一篇创作谈《我怎么来写〈回顾〉的》,刊登于1889年5月美国社会主义刊物《国家主义者》(Nationalist)创刊号头条。在文中贝拉米坦承,开始他只想写一个悬在天堂与黑暗现实中间的“文学幻想、社会幸福的童话”,并未想到为社会改革运动作出贡献,而且其初稿是把这个“文学幻想”变为现实的时间设定在3000年,而不是2000年。但随着他构想的军队化工业组织模式在解决劳工和社会不平等问题上合乎逻辑的推演,让他无论是从形式上还是目的上,都把初稿彻底推翻重写。虽然他仍保留了传奇的形式,但不再使其仅限于一个完善社会的神话,而制订了一个工业改组的明确方案,并且越来越确信国有化会使这个好社会很快降临。[7]

爱德华·贝拉米(Edward Bellamy,1850—1898)

据我目前看到的这部小说英文版,美国波士顿 Ticknor and Company 1888年版,英国伦敦William Reeves 1889年版,均无后记。直到Leipzig Bernhard Tauchnizt 1890年版,才增加了作者“后记”;1898年贝拉米去世后,纽约 Grossett & Dunlap版又增加了其追随者、《波士顿先驱报》撰稿人西尔威斯特·巴克斯特(Sylvester Baxter)的前言《〈回顾〉的作者》(“The Author of Looking Backward”)。这两文的加补说明作者及其同人想要引导读者如何认知《回顾》的意图。

贝拉米的《后记》是为答复《波士顿纪事报》(The Boston Transcript)于1888年3月30日刊登的一篇有关《回顾》的评论而写。该评论者并不反对贝拉米所描述的2000年美国人所享有的幸福和道德进步的社会形态,只是认为这个理想愿景不可能这么快实现,应该推至75世纪之后,否则不真实。针对此观点,贝拉米的“后记”特加设了一个副标题“世界进步的速度”(“The Rate of the World of Progress”),宣称自己创作《回顾》是:“企图以完全严肃的态度,根据进化的原则,对人类的,特别是对这个国家中的工业发展和社会发展的下一阶段作出预测。”[8]而且他深信,这个新时代的曙光已经在望,光明很快会普照大地。为论辩自己观点的应然性,贝拉米一方面历数促成世界进步的重大事件所花费的时间作为佐证,坚称“当道德和经济方面的条件成熟,这种变化就可能飞跃发展”;另一方面,贝拉米又以种种预示着社会变化即将到来的征兆作为支持。贝拉米已经观察到时人对现代社会不满而产生的那种“普遍的激情”,亲见“全世界劳动者都参加了的某种类似世界性的起义”浪潮,因而他郑重宣告:“我写《回顾》一书持有这样的信念:黄金时代不是已经过去,而是在我们前头,并且也并不遥远了。我们的孩子们无疑将会亲眼看见;而我们这些已经成年的男女,如果能以我们的信念和工作来作保证,也是可以看到的。”[9]由此可见,贝拉米并不满足于乌托邦的幻想,他的确认为《回顾》所设计的社会与经济方案不仅切实可行,而且为期不远。

贝拉米去世后,为《回顾》新版打造其作者形象的西尔威斯特·巴克斯特即是一位被贝拉米的“信念和工作”所激发的追随者,他是波士顿成立的第一个国家主义俱乐部创始人之一,其最大成就是投身《回顾》中的波士顿城市公园理念的实践,为波士顿大都会公园系统的发展作出了杰出贡献,至今其郊区的河滨公园还以其名字命名。在代前言《〈回顾〉的作者》一文中,巴克斯特为《回顾》定性称:“虽然表面上是个传奇故事,然而却被普遍认为是采用虚构框架的一部伟大的经济论著。”更进而指出,使它区别于一般乌托邦著作的主要特点是“它提出了一个国有化产业组织的明确方案”,“指导了经济思想的方向,塑造了政治行动的样貌”。[10]

无论是作者后记,还是巴克斯特的前言均一并否认《回顾》的乌托邦性质,共同强调传奇故事只是为“减少说教”而采用的形式,并一再重申“如果能以我们的信念和工作来作保证”,黄金时代一定很快到来。

《回顾》出版后,也的确以其强大的逻辑推演与道德诉求赢得了一批信奉者。从波士顿到纽约、芝加哥、华盛顿、哈特福德(Hartford)、加利福尼亚等等,成立了不下165个国家主义俱乐部(Nationalist Clubs)[11],它们被普遍看作有组织的社会主义政治团体网络,旨在推行贝拉米在《回顾》中提出的思想,由此兴起了史称国家主义的运动,并于1890年秋季迈出了从思想的政治到行动的政治之第一步,开始有候选人在国家主义旗帜下竞选公职。贝拉米也以其“信念和工作”投身其中,如巴克斯特所说,他“通过写作《回顾》一书成为一个热情奔放的社会改革家”。贝拉米于1891年1月创办了《新国家》(The New Nation),他不仅提供资金,而且担任出版商和编辑,为这个运动摇旗呐喊。接下来的三年,随着越来越多的国家主义俱乐部成员加入人民党(People’s Party),致使其在从宣传社团转向与人民党结盟的政治实体中沦为空壳而陆续解散。贝拉米也放弃了实际政治,开始专注于创作《回顾》的续集《平等》(Equality, 1897)。该小说包含的情节更少,作者主要想以《平等》来扩展在《回顾》中首次探索的理论。他认为“美国独立宣言的不朽绪论,在逻辑上包含着普遍经济平等的完整声明”[12],由此进一步涉及女权主义、动物权利、自然资源保护等先锋话题。该作出版后虽然毁誉不一,不过杜威和克鲁泡特金都更喜欢《平等》,两位先哲均敏锐指出了《回顾》主张中所隐含的国家专制问题,认为《平等》更平民主义,也更民主,杜威甚至因此称扬作者是“一位伟大的美国先知”。[13]

爱德华·贝拉米:《回顾:公元2000—1887年》,林天斗、张自谋译,商务印书馆1963年版,商务印书馆1997年版

因为贝拉米在《回顾》中所描绘的好社会混合了乌托邦、社会主义、基督教教义等多种学说的因素,不仅学者对其定性其说不一,也毁誉不一。实际上,贝拉米最初也并没有将其社会愿景命名为社会主义,因为这一来自欧洲,尤其是德国与法国的外来词,当时在美国有着性解放、亵渎上帝、引发社会动荡的恶名,因此贝拉米希望能找个更有号召力的名称。他认为自己的观点比社会主义还要社会化。因此,“社会主义”这一词汇在《回顾》中出现时,多少带点贬义的味道。不过,当该小说的思想激起强烈反响,催发了美国国家主义运动后,贝拉米称其为“社会主义的最新阶段”(the latest phase of socialism)[14]。1893年贝拉米为萧伯纳等著《社会主义:费边论集》(Socialism: the Fabian Essays)美国版作长篇导言时,明确将其国家主义定位为“社会主义之下的一种形式”[15]。

美国学界一般也将贝拉米置于三个维度来考察。虽说威纳尔·桑巴特(Werner Sombart)于1906年出版的《为什么美国没有社会主义?》一书的观点广泛流行,但研究美国社会主义的著述还是层出不穷。比较有代表性的霍华德·H.昆特(Howard H. Quint)《美国社会主义的兴起》一书“序言”开篇即针锋相对地指出:“一个有组织有制度的美国社会主义运动是过去历史的实质性事件”,他把贝拉米奉为鼓动起这一运动的宗师,尊崇贝拉米为“今天的摩西”,甚至认为美国一度兴起的社会主义运动应该更多地归功于贝拉米的《回顾》,而不是马克思的《资本论》。[16]李提摩太与蔡尔康合译的英国颉德(Benjamin Kidd)的《大同学》(Social Evolution),就把贝拉米与马克思、恩格斯相提并论,同称为“养民学家”(李提摩太对社会主义者的汉译名),可见贝拉米《回顾》的鼎鼎大名,是当时最有影响力的美国社会主义文本。德国社会民主党和第二国际左派领袖之一,“国际妇女运动之母”克拉拉·蔡特金(Clara Zetkin)在《回顾》刚一出版,即于1890年将其直接题名为《社会主义的传奇:回顾2000—1887》(Ein socialistische Roman:Ein Rückblick 2000—1887)译介到德国,1914年她又为自己的德译本新版撰写了序言,对《回顾》作了言简意赅的评价。出于科学社会主义的立场,蔡特金判定贝拉米为乌托邦思想家、社会改革家、新社会制度的预言家,认为《回顾》虽然创造了一个共同富裕、和谐共享的寓言,但缺乏科学社会主义的深度,没有看到无产阶级是实现其未来理想社会的力量,也没有揭示出历史向更高阶段发展的必然性。即使如此,蔡特金仍肯定《回顾》是我们谈论今天和明天社会的思想来源,认为它准确回答了未来社会主义国家的许多问题,具有活生生的社会主义精神。显然蔡特金的评论代表了马克思主义的正统观点。[17]有意思的是,随着西方对社会主义学说的反思,这个一度被广泛接受的“科学”和“乌托邦”社会主义之分界,如塞缪尔·哈伯(Samuel Haber)指出,已经急遽模糊不清。[18]而贝拉米在《回顾》中把秩序、效率和训练归功于军事化的大工业组织也越来越多地受到质疑和批判,如阿瑟·利波(Arthur Lipow)干脆将贝拉米和其国家主义运动定性为“美国的威权社会主义”(Authoritarian Socialism in America)[19]。

克拉拉·蔡特金(Clara Zetkin,1857—1933)

在乌托邦流脉中考察贝拉米的《回顾》,也是独特的美国社会主义传统的题中应有之义。美国一向被视为空想社会主义的故乡,乌托邦社区的实验是其社会主义的开端。最早被法国无政府主义创始人蒲鲁东贬称为“乌托邦”社会主义的傅立叶,还有欧文均曾在美国建立起乌托邦社区,当19世纪欧洲社会主义停滞于思想和政治运动时,美国就已经成了社会主义的大规模实验地,南北战争前后的数十年间曾建立了一百多个实行合作与公有制的乌托邦公社。[20]“乌托邦社会主义的传统已经深深融入美国的生活之中”,“乌托邦主义可能是唯一在美国比在欧洲更为强大的西方社会主义运动”。[21]另据简·菲尔策(Jean Pfaelzer)的研究,1886—1896年这10年间美国就涌现出一百多部乌托邦小说。她认为这些小说激烈地反抗了美国镀金时代的经济扩张和工业化高速发展所带来的非正义,有力地呼应了在这混乱十年所兴起的工业与土地改革及女权主义运动,无与伦比地表达了社会的焦虑和政治希望,从而为未来提供了一系列的文学决议案,是一种“形式的政治”。她将这批小说划分为进步的、乡土田园的、保守的、启示录的、女权主义的几种乌托邦类型,盛赞《回顾》的进步之乌托邦,是“最有影响的美国社会主义文本”,它“预言了一个社会主义的未来”。[22]也就是说,乌托邦主义本来就被看作美国社会主义的一个组成部分,贝拉米思想的贡献是把乌托邦社会主义社区运动进一步提高到国有化的层级。

当然也须说明,美国的乌托邦社会主义从未成为主流。即如最具影响力的贝拉米,其《回顾》一出版即风靡世界,10年后在英美的销量高达百万册,在本土仅次于斯托夫人的《汤姆叔叔的小屋》和卢·华莱士的《基督故事》,但以贝拉米为旗帜的国家主义运动在美国仍处边缘。据说,贝拉米创办的《新国家》最高发行量只有8000份,加入国家主义俱乐部的成员从未超过6000人。[23]同时也要看到,他所描绘的“好世界”一直为坚持不懈的社会改革提供了理想的蓝图与源源不竭的动力。1930年代罗斯福实行的大政府加大工会模式,建立福利体系,提高工人工资收入之新政就被视为贝拉米主义的复兴(The Revival of Bellamyism)[24]。当然否认者也大有人在。究其实,是基于不同的判断标准。如唐纳德·萨松(Donald Sassoon)在被誉为“一部社会主义历史的经典”——《欧洲社会主义百年史·中文版序言》中所说:“社会主义‘究竟’是什么,还是一个备受争议的问题,因为它的准确含义能够被无穷无尽地重新界定和重新修改。”即使如此,他还是对20世纪产生重要影响的两种形式之社会主义划分了截然不同的版本。其一是社会民主主义,即“在资本主义发展的框架内改善工人阶级和被压迫群体现有的生存条件”,“是对资本主义进行调节的一种形式的社会主义”;其二是“发展型的社会主义”,“尽管它的最终目标是建立一个社会主义社会,但其实际任务包括要建设工业化的社会”,并认为中国是这一版本社会主义最成功的例子。[25]借此类比,显然所谓美国社会主义当属前者的大类。唐纳德·萨松认为:在资本主义框架内发展起来的社会主义政治与运动综合了各种不同的要求和主张,“社会主义者逐渐认识到,国家是实现自己最初政治纲领中的三个关键目标,即民主、福利国家和对劳动力市场的管理的最好政治武器”。也就是说,“社会主义”这个概念不仅指“主义”,也包括不同层级要求改善工作、生活条件的具体诉求,“可被用于指代任何一种对资本主义进行管理的政治形式”。[26]而且,唐纳德·萨松特别指出:“社会主义指向未来而不是沉浸在理想化的过去,由此能够把自己与对手(如乌托邦运动)明确区别开来。”[27]

总之,无论以此为标准,还是从历史命名来看,贝拉米的《回顾》完全可定位为社会主义宣传文本。即使其军事化管理受到诟病,但贝拉米消灭私有制,生产与分配国有化的主张恰恰是19世纪末到20世纪上半叶对社会主义形式的一种流行认识,只不过他所描写的理想国走的不是暴力革命的路而已。

贝拉米的《回顾》能够得到英国浸礼会传教士李提摩太的青睐,1888年出版后的第三年就把它汉译到中国,无足怪也。一方面,其符合李提摩太到中国传教的目的。《回顾》本身就具有浓厚的宗教色彩,它与千禧年主义神学、与美国新教的宗教复兴运动的联系都得到学术界的探讨。尽管贝拉米并非基督徒,但他出身于宗教世家。父亲是浸信会牧师,母亲为公理会虔诚信徒,其双方祖君均为宗教界名人,耳濡目染,亲炙教诲,他的理想国与基督教的博爱本旨并无二致,其平等精神也是基督教去贫富之悬隔的最极之目的。在《回顾》中,宗教活动仍是2000年黄金世纪日常生活的重要组成部分。可以说,贝拉米的乌托邦社会主义理想国与基督教的,以及右翼、中间、保守的目标在大方向上都并行不悖,对《回顾》评价与定位的多重与含混性正说明,“从一开始,‘社会主义’就不是社会主义者的专有名词”[28]。

李提摩太(Timothy Richard,1845—1919)

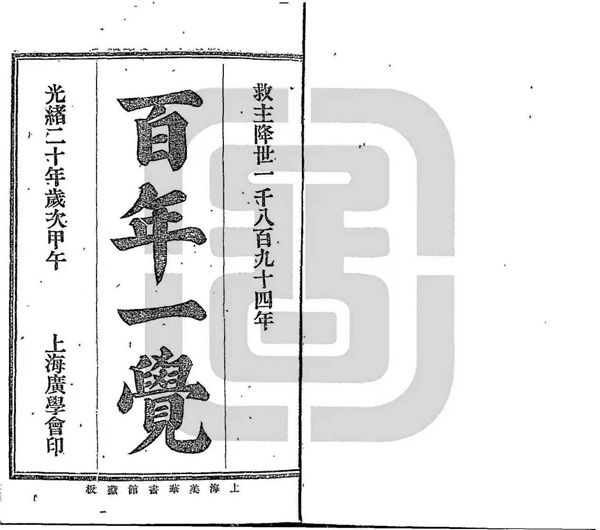

李提摩太将贝拉米《回顾》译为《回头看纪略》,从题目即已明示其汉译本是缩译。在序言中,他又追加强调:“今译是书,不能全叙,聊译大略于左。”林天斗、张自谋的全译本《回顾》共16万字左右,缩译本仅剩大约12500字,即使考虑到白话与文言体的区别,也不能不叹其浓缩幅度之大。但为了宣传上帝的福音,批判19世纪末“以贫富悬殊之故,致视贫贱如奴役”的社会,李提摩太仍不吝一再增补阐发基督教义的精神:“上帝生人,本为一体,贫者富者皆胞与也”;“上帝生人,原属一例,虽工匠与富户,亦兄弟也”。[29]特别是小说结局,原作中韦斯特亲历新旧两个世界的对比,也经过新旧思想情感的转变,不由为过去的自己“救贫之心甚少”而跪在未婚妻伊蒂丝面前悔过前罪,但李提摩太却改写成“跪祷于上帝前认罪”,“对天矢愿,自此以后要全改变此心,亦欲利济众人也”,同时也不忘让伊蒂丝盛赞:“上帝是最慈悲者,既已悔过前罪,谅必赦也”。[30]原文的意思却是韦斯特感慨自己找到了伊蒂丝这样一位“慈悲的审判者”。李提摩太的增删无疑更充分彰显了上帝救世救人的意义。1894年改题为《百年一觉》出版单行本时,在扉页又特使用基督纪元时间“救主降世一千八百九十四年”,醒目地标识了将《回顾》译介成宣传基督教义文本的旨意。

《百年一觉》初版封面。[美]毕拉宓著、李提摩太译,上海广学会1894年版

《百年一觉》初版书名页。[美]毕拉宓著、李提摩太译,上海广学会1894年版

另一方面,李提摩太汉译《回顾》也配合了他企图促进中国改学西法、解决民生问题的社会改革方案。自1891年担纲广学会总干事,全职从事《万国公报》编辑后,李提摩太就在其第一个战略规划方案中提出:“帮助中国的最好方法,就是推进广学会所追求的启蒙工作。”[31]李提摩太1870年即来到中国,历经徒步传教,赈济山东、山西灾荒行动,广泛而深入地接触到中国民不聊生、饥寒交迫的疾苦,他在回忆录《亲历晚清四十五年》中说:看到“居住在草棚里的成千上万民众所陷于其中的苦难会使铁石心肠都软起来”,竟会因“反复思考拯救可怜的千千万万中国人的方案”而夜不能寐。[32]所以,他传播西学所关注的焦点更侧重于解决民生问题、发展经济的具体方法与实学。时人会稽徐维则、顾燮光在其辑补的《增版东西学书录》中,就曾敏锐地指出这一点:“李教士所作诸书,皆以保国养民为主,与他教士取意不同。”[33]也许,李提摩太与贝拉米一样,都把实现好社会的希望寄托在国家政府的力量上吧,他不吝汲汲骎骎于地方政要、朝廷名公巨卿丁宝桢、曾国荃、李鸿章、左宗棠、张之洞、翁同龢、恭亲王、庆亲王等之间,更通过著译、办刊宣传世界的最新发展,鼓吹改造社会、疏通文明,深刻影响并参与了以康梁为首的戊戌变法运动,深得光绪赏识,曾一度被任命为皇帝顾问。连载《回头看纪略》时期,从他发表的《保民新法论》、《救世教益》以及《广学会序》等系列文章来看,李提摩太及其同人出于“上帝早晚将全世界归其管理”[34]的信念,按照基督教义“救世必须救普世之罪、普世之苦”之所教,也的确怀有“看华人于养民之法筹之甚难,行之愈缓,因恻然动念”,以译介“各国养民善法”,助益“中华富国利民”的用心。[35]汉译《回头看纪略》正属这一“动念”的产物,他在序中直陈是“因其书多叙养民新法”而推介。由此可见,李提摩太也并未将这部小说看作“幻想的传奇”,反而是以确然的语气强调“惟所论者,皆美国后百年变化诸事”,毫不怀疑《回顾》预言的2000年“好世界”将是百年后的美国前景。李提摩太能这样认识也不奇怪,他在《保民新法论》一文中就特别推介德国自1891年刚刚实施的保险制度。显然,李提摩太从德意志首任宰相俾斯麦,通过立法建立世界最早的工人养老金、健康和医疗保险制度,以及社会福利制度的各项举措,看到了实现《回顾》“好世界”的可能性。西方先进国家正在陆续实施的这些“与日俱新”“于贫民极有裨益”的“裕国足民之计”,让李提摩太相信中国古圣贤徒存的“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的空愿正在西方社会改革中逐步达成。所以,他能把贝拉米于《回顾》中所设计的诸多理想方案,也看作类似德国新颁布的“养民新法”向中国推送。如果联系李提摩太和蔡尔康后来又合译英国颉德《大同学》(1899)时,将Modern Socialism(现代社会主义)汉译成“今世养民策”,称其为“安民之新学”,当更清楚他所说的“养民新法”除了践行基督教义,也同样指称“现代社会主义”。[36]实际上,19世纪末向中国输入社会主义的也确实“差不多都还是外国传教士”[37]。

《万国公报》上连载的《大同学》

为方便压缩,李提摩太将原作的第一人称自传体,改为第三人称全知叙事体,基本按照各章分别进行缩译,即使详略不一,却也大致保持结构情节不变,其主旨侧重于将2000年“好世界”的理想图景展现出来。而大量删减的是主人公韦斯特带着19世纪的问题,追问、质疑其解决之道,利特医生关于如何治理19世纪的社会病症及其伦理道德之详细解说。虽说,李提摩太的缩译本对原作的改写已无所不在,不过就较大出入方面还是可以简略归纳如下。

来稿:《回头看纪略》,《万国公报》第37号,光绪十八年正月(1892年2月)

一、劳工问题。原作设计实现好社会的先决条件是在资本主义进入垄断阶段顺势而为,让国家成为最后一个垄断组织、唯一的资本家、雇主,其利润由全民共享。小说叙事的内在逻辑是似乎只要实行国家所有制,19世纪的一切问题都会迎刃而解。让“所有的公民也就凭着他们的公民资格,都变成了工人,按照生产的需要,被分配到各部门中去”,其劳动期限是从21岁受完教育到45岁为止,共24年。可19世纪之人韦斯特却一眼看穿其社会组织的本质类似普遍的兵役制度,具有强迫性。李提摩太将他和利特医生的论辩全部删除,仅遗45岁之后“皆安闲养老之日也”的保险制度。由此可见,李提摩太对大工业生产组织的青睐。

二、分配制度。好社会不仅由国家机构集中控制生产,也集中统一分配,以国家货栈平均分发代替商业交易,也连同取消了钱币、买卖及银行家和商人。国家根据一年总产值计算出每人应得的份额,发放个人所得取货证(credit card),其等额配给彻底颠覆了工资等级概念及其道德。尤其是好社会并不根据贡献大小来按劳分配,而是按照不同资质的人承担不同工作的原则,各尽所能,同酬共享。但李提摩太却改写成“人有能劳力不能劳心者,亦有能劳心不能劳力者,均随其所能使之,则劳心之工价自多于劳力者,此中毫无强派焉”[38]。也就是说李提摩太将好社会各尽所能,不同工也同酬的等额分配制度变成了同工才同酬的按劳分配制。如果了解李提摩太与蔡尔康合译的英国颉德《大同学》所论“相争相进之理”,当清楚这一改写并非无意为之。看来李提摩太是认同颉德观点的,如其所说:“伯拉米(即贝拉米)所称太平之法者,恐反致年年不得太平也”,“既无比赛,即不必思新法以求进境。然试问似此不振,国势能免予堕落乎?”而且颉德还进一步指出,虽说“养民之法,今善于昔”,实“似此善法,皆因比赛而生”。但他强调“所谓相争者,又有利己与利众之争”,力主“利己”与“利众”的“两者之争,如衡诚悬,宜使之适剂于平,不可顾此而失彼也”,甚至重言以申明:“人若不争,即一代不如一代也”。[39]可见,李提摩太还是19世纪之人,他明确持有“生存就像博弈,不掌握一定的技巧是无法同掌握了技巧的对手竞争”[40]之观点,因而还不能接受各尽所能、平均分配的制度与观念。虽说李提摩太的改写与原作本意相悖,但也透露出理想与现实的永恒矛盾吧。

三、遗产继承问题。由于好社会中没有买卖商业活动,个人所得即其每年的配给,因而所谓财富,除了使用和欣赏,再无价值。这就使个人的剩余积累一旦超过生活所需,就只会变成一种负担。所以,好社会不仅没有争遗产的问题,通常的情况反而使人自觉自愿地放弃继承权。原作强调的是新社会不靠立法行事,好的制度会使问题得到合理而自然的解决。但李提摩太似乎更倾心于理想的小康生活,特别称道“人人做工所得,皆能自养,是以无过富过贫之虑”的社会。[41]

李提摩太:《亲历晚清四十五年——李提摩太在华回忆录》,李宪堂、侯林莉译,天津人民出版社2005年版

四、国际贸易。在原作中,利特医生向韦斯特介绍,现在国与国之间的贸易往来都通过一个全球性、自由形式的国际委员会监督和管理,以各个国家作单位来进行,并与国内交易一样,取消货币而仅以一种简单的簿记制度结算。但李提摩太却把利特医生有关这一崭新国际贸易制度的解说删除,医生直接告知韦斯特:国家贸易定价“卖本国何价,卖外国亦何价,绝无欺伪”,似乎国际贸易仍在通过货币结算。关键是,李提摩太由此又增加了激赏大工业大机器生产能量的一段:“今凡大家所用之物,皆归制造厂制办,一人可作百人之事,尽以机器为之,价廉而工省。”[42]由此反映了李提摩太高度评价现代工业主义的一贯态度。他希望新社会保持,甚至超越资本主义大工业的劳动效率,只改革导致贫富严重对立的制度。如果对比莫里斯在《乌有乡消息》中所描绘的发挥每个人的艺术创造力,由手工艺生产主宰的美之世界,当更清楚两者所望理想社会的差异。再者,李提摩太译文忽略了“好世界”已经取消货币的失误,其实也说明贝拉米所设计的“好世界”只想以国家,甚至以世界共同经济组织代替私有经济制度,即使取消了货币形式,其实也并不能消灭商业经济活动的问题。

五、出版制度。好社会出版费均需自付,国家负责出售。由于公民收入相同,每个作家就具有同等机会出版个人作品,其结果是只有受欢迎的作家才能获得高版税,用笔耕来维持生活。李提摩太译文却将其改为“初次印者系本人,迨后人人重看其书,国家始为重刊排印,又派其人专职撰书”。实际上,原作里国家的职责只负责出售,作者是否能专职撰书并不由国家指派,完全取决于书的销量。而且李提摩太接着又增添赞语:新社会“将一国之人,均令视为一家人,既为一家,即无争论,自立此新章以后,新机器新书新法,均有益于人者迭出”。[43]把国家作用夸大到一蹴而就的地步。

六、关于养老制度。原作中的好社会实行45岁退休制度,认为此前的公民劳动是尽一个人必不可少的义务,之后才能从被监督和管理之下解放出来,开始充分享受自己的生活权利。利特医生介绍所谓“自己来支配生活”有两种方式:一种是自由发展自己的才能,专心从事于智力上和精神上的享受和活动;另一种是用空闲的时间从事各种各样的消遣,悠闲而宁静地欣赏世界上美好的事物,因为并非所有人都对科学、艺术、文学或学术发生兴趣。由此传达了“面包是生活的第一需要”,“娱乐就是第二需要,国家要满足这两方面的需要”之观念。[44]李提摩太将有关娱乐的第二需要内容全部删除,仅让利特医生言,当人退休“不必为人役使,亦不必自出力”后,“故可以悦心研虑于格致等书,或专门学某事,此其人虽若安闲,亦可大有益于国家也”。[45]由此表现出李提摩太作为基督徒特有的“奉献”精神与工作神圣的态度。

七、关于政党。原作利特医生和韦斯特议论19世纪的“劳工党派”“无政府主义者”“红旗党”“国家党”等诸多政党,认为只有国家党追求生产和分配国有化的目标,不仅仅为了一个阶级的利益,而且要使“本国国土真正成为祖国,这个祖国能够维持人民的生活,而不只是一个希望人民为它牺牲的偶像”。[46]李提摩太译文仅余一“乱会”批判之,从命名即可见其褒贬。最后又笼统说:“必须将一切事尽听国家办理,使各等人皆如弟兄,不再相争,永远相助相爱,方称治理。”[47]由此透露出李提摩太并不想把实现好社会的途径寄托在政党之上的考虑吧?

《百年一觉》初版正文第一页。[美]毕拉宓著、李提摩太译,上海广学会1894年版

总之,贝拉米的《回顾》不仅以传奇小说的形式提出一个国有生产与分配的方案,同时像西尔威斯特·巴克斯特所说,让“一种伦理的目标主宰了他的思想”,论辩这个好社会的经济目标及其思想的合理性是其并列的双重主题。因为贝拉米不仅认为“单纯的物质繁荣不值得作为一种社会理想去奋斗”,同时又认为“物质福利的平等,是实现人类真正精神上的发展的必要条件”。[48]而李提摩太汉译贝拉米《回顾》的初心不仅是传教,更企图为中国社会改革描绘出美好前景与治国方略。他痛感当今之世“贫富报仇”,“各大国整军经武之需,为地球自古以来未有之巨”,“知华人亦有步外国之后,而同受其迷者”,所以他大声疾呼,“愿中国盛行救世之大道,而成有知、有道之国”[49],所谓“救世之大道”即来自上帝的意旨:“上帝生人,本为一体,贫者富者皆胞与也”,即贯穿其汉译本《回头看纪略》始终的天道、天理。而实现这一目标的新法即国有化,把“一切事尽听国家办理”视为解决一切问题的灵丹妙药。这与李提摩太寄希望于“影响帝国的领导阶层”实行彻底改革的教旨和现实策略是相得益彰的。他认为“阙惟养民”才是“救世今教”,“国之最兴者,实缘道之大行”。[50]李提摩太并非狭隘的传教士,他深入钻研了构成中国文化主体精神的儒教、佛教和道教之后,力倡“教虽万殊,训归一致”[51]的开明观念。所以,他才能够将贝拉米所预测的2000年之“好世界”,以儒学最高理想社会“大同之世”命名之,从而获得了维新派,包括继起的革命派的一致认同。康有为、梁启超、谭嗣同等都曾明确指出其“好世界”“是大同影子”,“颇有与《礼运》大同之义相合者”,“仿佛《礼运》大同之象焉”。[52]不过,李提摩太所译的“大同”在其《回头看纪略》的语境中,实际上已与西方基督教、乌托邦传统、现代社会主义融为一体。需要特别指出的是,自李提摩太以“大同之世”指称未来的理想国之后,经过康有为、梁启超与孙中山的阐释与实践,这一融汇了古今中外社会理想的大同政治理念从古代转向未来,在晚清民初时期更直接与社会主义相勾连,如冯天瑜所说:“自此,‘大同’即以社会主义、共产主义的同义词,在中国流播开来。”[53]时人普遍认为:“自由竞争之趋势,乃至兼并盛行。富者益富,贫者益贫,于是近世所谓社会主义者出而代之。……社会主义其必将磅礴于二十世纪也明矣。”[54]孙中山不仅把社会主义界定为“民生主义”,而且明确主张实现土地国有和经济平等的社会革命。[55]而以梁启超为代表的立宪派虽然反对实行土地国有,实际上并不反对这一价值理念,甚至认为与墨子、康有为的大同之义相近,不过鉴于当时中国的落后,他主张自由竞争,优先发展资本主义,但仍强调要“步步以大同世界为理想”[56],确信社会主义“以最平等之理想为目的”[57]。也就是说,晚清时期无论是革命派还是立宪派同样赞成权利平等、经济平均的社会主义价值理念,只不过在何时以及如何实行上存有分歧。

今天,当我们经过了百年又四分之一世纪,再“回头看”李提摩太汉译社会主义的初心,仍耐人寻味。经过一百多年的发展,对20世纪产生重要影响的两种形式的社会主义,无论是在公有制中实行了经济体制改革的社会主义,还是在资本主义制度中对其进行调节和管理的社会主义,都不再能以纯粹之社会主义或纯粹之资本主义截然划分。我们只是不要忘记,当初社会主义的兴起源自在高速发展的现代社会,消灭贫困,追求“贫者与富者等,令其均沾实惠耳”的理想信念。[58]

李今

中国人民大学文学院

100872

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2024年第6期)

注 释

[1]李提摩太译为毕拉宓。

[2]实与蔡尔康合译。

[3]刘树森:《李提摩太与〈回头看纪略〉——中译美国小说的起源》,《美国研究》1999年第1期。

[4]一般认为是1888年初版,尚有一说是1887年,未见书,但在1915年Boston: Houghton Mifflin版版权页标有“1887, by Ticknor and Company”的版权信息。

[5]爱德华·贝拉米:《回顾:公元2000—1887年》,林天斗、张自谋译,商务印书馆1963年版,第47页。

[6]爱德华·贝拉米:《回顾:公元2000—1887年》,林天斗、张自谋译,商务印书馆1963年版,第13页。原文为:“Living as we do in the closing year of the twentieth century, enjoying the blessings of a social order at once so simple and logical that it seems but the triumph of common sense”。见PREFACE, Edward Bellamy,Looking backward, 2000—1887, Boston: Ticknor and Company, 1888, p.Ⅲ。

[7]Edward Bellamy,“How I Came to Write Looking Backward, ”The Nationalist, vol.1, no.1 (May 1889), pp.1-4.

[8]爱德华·贝拉米:《回顾:公元2000—1887年》,林天斗、张自谋译,商务印书馆1997年版,第239页。原文为:“Looking backward, although in form a fanciful romance, is intended, in all seriousness , as a forecast, in accordance with the principles of evolution, of the next stage in the industrial and social development of humanity, especially in this country”。见Edward Bellamy,Looking backward, 2000—1887, New York : Grossett & Dunlap, 1898, p.334。

[9]爱德华·贝拉米:《回顾:公元2000—1887年》,林天斗、张自谋译,商务印书馆1997年版,第240、241~242页。原文为:“Not only are the toilers of the world engaged in something like a world-wide insurrection ”; “Looking backward was written in the belief that the Golden Age lies before us and not behind us, and is not far away. Our children will surely see it, and we, too, who are already men and women, if we deserve it by our faith and by our works”。见Edward Bellamy,Looking backward, 2000—1887, New York : Grossett & Dunlap, 1898, pp.336, 337。

[10]几段引文原文为:“‘Looking Backward’, though ostensibly a romance, is universally recognized as a great economic treatise in a framework of fiction”; “The cardinal features of ‘Looking Backward,’ that distinguish it from the generality of Utopian literature, lie in its definite scheme of industrial organization on a national basis”; “It has given direction to economic thought and shape to political action”。见Edward Bellamy,Looking backward, 2000—1887, New York : Grossett & Dunlap, 1898, pp.Ⅵ, Ⅹ, Ⅶ。

[11]“Nationalist”,可译为民族主义或国家主义,根据该小说的主张,译为国家主义。

[12]西尔威斯特·巴克斯特:《〈回顾〉作者的生平》,爱德华·贝拉米:《回顾:公元2000—1887年》,林天斗、张自谋译,商务印书馆1997年版,第5页。

[13]参阅谷歌网站“Equality (novel)”词条介绍。

[14]见Edward Bellamy House网站文:“Talking Politics: Edward Bellamy, Populism, and the Election of 1892”。

[15]Edward Bellamy, “Introduction to this American edition, ” in Socialism: the Fabian Essays, Boston: C. E. Brown, 1894, p.xvi.

[16]参阅Howard H. Quint, The Forging of American Socialism 中的序言Preface和第三章“Bellamy Makes Socialism Respectable,” The Bobbs-Merrill Company, INC. , 1964, pp.Ⅶ, 72。

[17]John S. Partington, “Clara Zetkin’s 1914 Preface to Edward Bellamy’s Looking Backward (1887), ” trans. Bea Klüsener, Utopian Studies, vol.27, no.1(2016), pp.16-27.

[18]Samuel Haber, “The Nightmare and the Dream: Edward Bellamy and the Travails of Socialist Thought,” Journal of American Studies, vol.38, no.3(2002), p.417.

[19]See Arthur Lipow, Authoritarian Socialism in America: Edward Bellamy and the Nationalist Movement, Berkeley, CA: University of California Press, 1982.

[20]参阅N. 布利斯、S. 奥林《美国乌托邦社会主义》,朱小红译,《国外社会科学》1981年第10期;白井厚《社会主义的摇篮——美国》,何培忠译,《国外社会科学》1981年第2期。

[21]N. 布利斯、S. 奥林:《美国乌托邦社会主义》,朱小红译,《国外社会科学》1981年第10期。

[22]Pfaelzer, Jean, The Utopian Novel in America, 1886—1896: The Politics of Form, Pittsburgh, Pa. : University of Pittsburgh Press, 1984, pp.5, 6, 46, 50.

[23]See Arthur Lipow , Authoritarian Socialism in America: Edward Bellamy and the Nationalist Movement, Berkeley, CA: University of California Press, 1982, pp.255, 120.

[24]James J. Kopp, “Edward Bellamy and the New Deal: The Revival of Bellamyism in the 1930s, ”Utopian Studies, no.4 (1991), pp. 10-16.

[25][26]唐纳德·萨松:《欧洲社会主义百年史》上册,姜辉、于海清、庞晓明译,社会科学文献出版社2008年版,“中文版序言”,第9、3,6、9页。

[27]唐纳德·萨松:《欧洲社会主义百年史》上册,姜辉、于海清、庞晓明译,第7页。

[28]唐纳德·萨松:《欧洲社会主义百年史》上册,姜辉、于海清、庞晓明译,“中文版序言”,第5页。

[29]析津来稿:《回头看纪略》,《万国公报》第35号,光绪十七年十一月(1891年12月)。

[30]来稿:《回头看纪略》,《万国公报》第39号,光绪十八年十三月(1892年4月)。

[31][32]李提摩太:《亲历晚清四十五年——李提摩太在华回忆录》,李宪堂、侯林莉译,天津人民出版社2005年版,第201,214、217页。

[33]王韬、顾燮光等编:《近代译书目》,北京图书馆出版社2003年版,第41页。

[34]李提摩太:《救世教益》,《万国公报》第37号,光绪十八年正月(1892年2月)。

[35]广学会同人:《广学会序》,《万国公报》第37号,光绪十八年正月(1892年2月)。

[36]参阅颉德《大同学》,李提摩太、蔡尔康译,姚达兑校注,南方日报出版社2018年版,第八章“今世养民策”。

[37]《社会主义思想在中国的流传和传播·代序》,《社会主义思想在中国的传播》第一辑上册,中共中央党校科研办公室,党校系统内部发行,第4页。

[38]来稿:《回头看纪略》,《万国公报》第37号,光绪十八年正月(1892年2月)。

[39]颉德:《大同学》,李提摩太、蔡尔康译,姚达兑校注,第56、57、59、26、27页。

[40][41]李提摩太:《亲历晚清四十五年——李提摩太在华回忆录》,李宪堂、侯林莉译,第217页。

[42][43]析津来稿:《回头看纪略》,《万国公报》第38号,光绪十八年二月(1892年3月)。

[44][46]参阅爱德华·贝拉米《回顾》,林天斗、张自谋译,商务印书馆1997年版,第18、24章,第141~144、180~182页。

[45][47]析津来稿:《回头看纪略》,《万国公报》第38号,光绪十八年二月(1892年3月)。

[48]西尔威斯特·巴克斯特:《〈回顾〉作者的生平》,爱德华·贝拉米:《回顾》,林天斗、张自谋译,商务印书馆1997年版,第3页。

[49]李提摩太:《大同学·自序》,颉德:《大同学》,李提摩太、蔡尔康译,姚达兑校注,第3页。

[50][51]颉德:《大同学》,李提摩太、蔡尔康译,姚达兑校注,第47、36,34页。

[52]分别见《南海康先生口说》,吴熙钊、邓中好校点,中山大学出版社1985年版,第30页;梁启超《读西学书法》,夏晓虹辑《饮冰室合集·集外文(下册)》,北京大学出版社2005年版,第1069页;《仁学》,《谭嗣同全集》卷一,生活·读书·新知三联书店1954年版,第85页。

[53]冯天瑜:《中华元典精神》,湖北人民出版社2017年版,第516页。

[54]冰子(梁启超):《饮冰室自由书·干涉与放任》,《新民丛报》第17号,光绪二十八年九月(1902年10月)。

[55]参阅金观涛、刘青峰《观念史研究:中国现代重要政治术语的形成》中“从‘群’到‘社会’、‘社会主义’”一章,法律出版社2009年版。

[56]张朋园:《梁启超与清季革命》,吉林出版集团有限责任公司2007年版,第164页。

[57]中国之新民(梁启超):《论俄罗斯虚无党》,《新民丛报》第40、41号,光绪二十九年九月(1903年11月)。

[58]析津来稿:《回头看纪略》,《万国公报》第35号,光绪十七年十一月(1891年12月)。

|