|

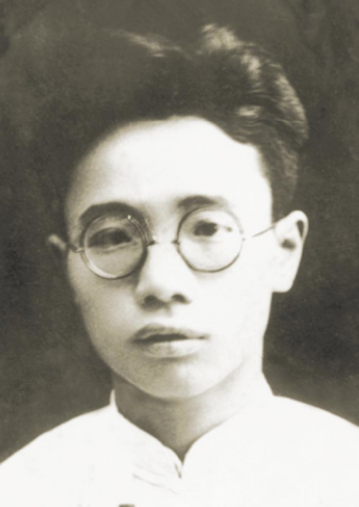

何其芳

内容提要

何其芳曾在多个场合提及奔赴延安前在成都被自己的“小圈子”孤立。这种孤立与他参加“周作人事件”论争有关。这场争论,对何其芳而言是一次集中爆发更是奔赴延安的导火索。他在论争中对于周作人进行激烈的批判,背后自然隐藏着复杂原因。他思想上越来越倾向革命现实主义,对“个人主义与趣味主义”不断疏离。思想与文学观的突变使得何其芳想以“周作人事件”为突破口,与自己的过去告别。所以这确是他奔赴延安的重要因缘。

关 键 词

何其芳 “周作人事件” 奔赴延安 隐微因缘

1938年8月14日何其芳启程奔赴延安的动因,可以从他在一个“小圈子”里被孤立说起。何其芳在1945年1月7日撰写的《星火集》后记中说:“因之在一个小圈子里很快就感到了孤立。成了这样一个打了败仗的个人主义的散兵游勇,我才想到去投奔一枝苦战了十余年的大军。”[1]何其芳所说的“小圈子”,指的是聚集在《工作》半月刊周围的创办者和撰稿人。何其芳到达成都后,与友人卞之琳、方敬等合办《工作》半月刊,他是办刊主力。撰稿人除何其芳自己外,还包括朱光潜、罗念生、周文、卞之琳、陈敬容、周煦良、方敬、李石锋、沙汀等人,这也就是何其芳所说的“小圈子”。这个“小圈子”一部分是以前的京派友人,如卞之琳、朱光潜等,一部分是何其芳刚结识的朋友,如沙汀等,还有一部分是故友,如方敬等。“一枝苦战了十余年的大军”指的是中国共产党领导的军队。何其芳在“小圈子里很快就感到了孤立”,这也成为他奔赴延安的重要动因。

一 参与“周作人事件”的论争

全面抗战爆发后,平津沦陷,文人纷纷南下,朱光潜、沈从文等京派文人大都离开北平,而周作人却以种种理由留了下来准备“苦住”。众多关心周作人的文学界友人劝说周作人离开北平,免于被日本人利用。郭沫若甚至在《国难声中怀知堂》中说“如可赎兮,人百其身”[2]。周作人对郭沫若等人的奉劝则回以“且感且愧,但亦不敢不勉耳”[3],并在1937年9月26日致陶亢德的信中说,希望同人将自己当苏武看不要当李陵看。周作人在信中说:“有同事将南行,曾嘱其向王教长蒋校长代为同人致一言,请勿视留北诸人为李陵,却当苏武看为宜。此意亦可以奉告别位关心我们的人。至于有人如何怀疑或误解殊不能知,亦无从一一解释也。”[4]对这位昔日的“北方文坛盟主”[5],关心他处境的文艺界人士众多。留在北平的常风在《记周作人》一文中回忆:南行的叶公超、杨振声、沈从文、朱自清等都十分惦念周作人,其中朱光潜、叶公超、沈从文等经常给常风写信询问周作人的情况,也可见这些京派文人对周作人是多么牵念,甚至担心。

1938年2月9日,大阪每日新闻社在北京饭店召开“更生中国文化建设座谈会”,周作人出席,会后《每日新闻》发布相关报道及照片,照片上周作人清晰在列,而且刊有周作人的发言。此报道译成中文后,舆论一片哗然。1938年5月5日,武汉文化界抗敌协会发布《声讨周作人宣言》通电文化界,将参加“更生中国文化建设座谈会”的周作人、钱稻孙及其他参会人员定性为汉奸,并严厉声明驱逐周作人等于文化界以外。[6]

武汉文化界抗敌协会反应如此激烈,原因是“更生中国文化建设座谈会”在沦陷的北平召开,此次事件日本侵略者精心策划的嫌疑很大[7],毕竟周作人在中国文化界影响重大。九天后的5月14日,茅盾、郁达夫、老舍、冯乃超、胡风等十八位作家联名发表《给周作人的一封公开信》,信中谴责周作人参会行为,并为此“背叛民族,屈膝事仇”感到惋惜和可耻,最后一次忠告周作人,让其速速离开北平南下,参加抗敌建国活动,还有机会补过,若执意留平将成民族千古罪人。[8]

对文化界的声讨,周作人本人认为大阪《每日新闻》的报道是“造谣与报怨”。文艺界其他人多持观望态度,认为周作人是否真的附逆还不确定。郑振铎就说茅盾等联名声讨的时候,周作人确实还不曾“伪”。[9]常风、李健吾都倾向此观点,所以说周作人参加“更生中国文化建设座谈会”是否就是附逆,在1938年5月并未尘埃落定。周作人参加“更生中国文化建设座谈会”而引发外界对其是否附逆的猜测,被称为“周作人事件”。

《给周作人的一封公开信》,《抗战文艺》

1938年第4期

(一)《论周作人事件》的发表

在武汉文化界抗敌协会发布《声讨周作人宣言》通电文化界后的5月8日,何其芳看到多份报纸刊出了这条惊人的新闻。同时,何其芳也看到了武汉文化界抗敌协会向全国发出了一个驱逐周作人及钱稻孙等于文化界以外的通电。他又在1938年5月10日成都《华西日报》上发现周作人的名字出现在日本人的另一御用组织“学制研究会”中。可见,何其芳对周作人的消息持续关注,并且迅速做出反应。1938年5月16日,他在《工作》半月刊第5期发表《论周作人事件》。

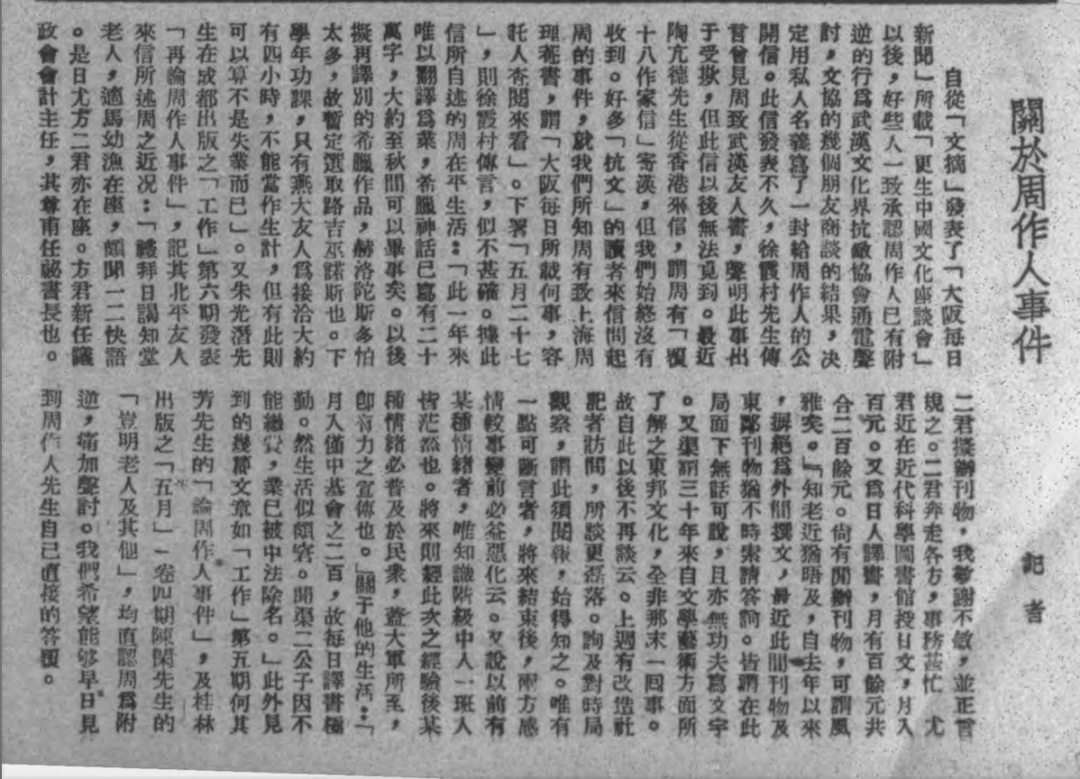

《关于周作人事件》,《抗战文艺》

1938年第1卷第12期

何其芳在《论周作人事件》中将周作人直接视为“文化汉奸”“腼颜附逆”,认为周作人落得这样一个下场并不是怎样可骇异的,因为这不是偶然的失足,也不是奇突的变节,而是他的思想和生活环境所造成的结果。[10]早在1937年全国抗战爆发后何其芳回到万县,当听说日本人要拉周作人下水时,就和自己的朋友杨吉甫有过讨论,杨吉甫不相信周作人会下水,拿一本《宇宙风》给何其芳看。《宇宙风》上刊载了周作人的一些短信,就是上文所说周作人希望“南边人”不要把他当李陵看,应该当作苏武。还有一些《宇宙风》上的文章说周作人想逃到南方也没有办法,原因是周作人在浙江绍兴已没有家了,而且南方也不安全。何其芳看到这些言论,并不相信周作人的话和他留在北平的理由。何其芳说表面上看起来那些话是凄惨的,但骨子里却是糊涂。他既不是国家派遣到异域去的使者,而且现代的“匈奴”又没有扣留他,我们无法把他当作苏武。至于家的问题呢,南边虽说没有舒服的风雅的“苦雨斋”,却有无数的人活着,在流亡着,在工作着,在战斗着,在死着。[11]何其芳将周作人自己提供的理由全部推翻,并对周作人的人品产生怀疑,将自己听到的及观察到的周作人私生活方面的一些鲜为人知的负面信息详细披露出来。他说周作人上课总是晚到早退,下课便匆忙离开学校怕“庸俗”的同学打扰,在路上不与人打招呼,嫉妒鲁迅,讽刺茅盾,投稿以刊物级别定署名,等等。[12]何其芳对周作人私生活的议论已经不是单纯的思想批判,而是道德批判,表明他对周作人的全面批评与否定,最终何其芳认为:

宽大的人顶多只能说他是“被拉下水”。然而他为什么要坐在“苦雨斋”里等着被拉呀?这是值得找出一个答案来的。长久的脱离了时代和人群的生活使他糊涂,使他糊涂到想在失陷的北平继续过舒服的日子,因此虽说他未必想出卖祖国以求敌人赏赐一官半职,也终于和那些出卖祖国的汉奸们坐在一起了。[13]

从这些尖锐的言论可以看出,在对待“周作人事件”上,何其芳是敏感的而且反应相当迅速激烈,在没有完全证实周作人是否附逆的情况下,就做出盖棺论定式的评断。这不是一时的光火,而是长期观察后的判断。何其芳对周作人确实一直很关注,据统计,何其芳一生藏书中藏现代作家作品初版本共计三十八种,其中周作人的作品就有十二种,其中不仅有周氏的早期作品集,而且有他落水之后的作品集。[14]由此可以看出,何其芳不光在1938年“周作人事件”前关注周作人及其作品,即使是参与“周作人事件”论争后,他依然关注周作人及其作品。其所藏十二种周作人图书,有五本是1938年之后的初版本。1938年5月1日何其芳发表《五四运动与新文化》,文章还对五四新文化运动中提出的“人的文学”大为推崇,尽管何其芳没有明确提出“人的文学”是周作人提出的,但稍微熟悉文学史的都知道周作人在《人的文学》《平民的文学》中明确提出了“人的文学”的观念。参与“周作人事件”论争后,何其芳就不再提《五四运动与新文化》这篇文章了。所以,正是因为熟悉与关注,何其芳才无法容忍周作人附逆事实的出现。

何其芳在《论周作人事件》中提到一个细节,说周作人曾怀疑过胡风这个名字是茅盾。茅盾在看过《工作》第6期朱光潜的《再论周作人事件》后,他写了一篇并不被人熟知的《也谈谈“周作人事件”》。在这篇文章中,茅盾对朱光潜的观点提出了两点反对意见:一是中华全国文艺界抗敌协会针对“周作人事件”发表的通电,“完全是义愤的情绪,磊落的心胸决不是孟实先生所猜疑的什么‘投井下石’”。“朱先生文章里对于周作人作了‘客观’的研究,但于‘一般人’及‘全文协’的言论则目为‘投井下石’,全文中无一语谅解到人家的激于义愤”。二是针对朱光潜提及明末东林名士逼阮大钺走上附逆的路径而为周作人辩护,茅盾说:“我想提起朱先生的注意;说东林名士逼阮大钺走上附逆之路的明末的议论,原来是偏袒阮大钺的人们的‘发明’;朱先生既以公正自居,这一史例的引用还待斟酌罢!”[15]茅盾在这里是批评朱光潜而理解“全文协”和“一般人”对于“周作人事件”的做法,“一般人”自然包括何其芳。实质上是对何其芳的声援。尽管与何其芳的观点还有相同者,陈闲先生的《启明老人及其他》,也认定周作人已附逆并痛加声讨,但在众多的京海派文人学者中反对何其芳的声音占主导,尤其是他当时生活在成都的“小圈子”。

(二)在“小圈子”中被孤立

何其芳发表《论周作人事件》一文后,马上引起很大反响。朱光潜立即发表长文点名批评何其芳。1938年6月1日,朱光潜在《工作》半月刊第6期刊发《再论周作人事件》。朱光潜说何其芳的观点和大多数人的一致,但是自己却有不同观感,他认为周作人往好说是一个“炉火纯青的趣味主义者”,往坏讲是一个“老于世故怕沾惹是非者”,“附逆”做“汉奸”他没有那种野心和勇气,明知会被利用,还执意留平是不明智的;尽管留在北平的原因很多,但说其留平是为了准备当汉奸那是近于“捕风捉影”;他举孟心史被日本人胁迫照相及两位友人杨笑春、李蔚唐被人在合肥以汉奸罪诬陷至死为例,认为对于真正的汉奸必须深恶痛绝,但不应轻易将这种恶毒罪状强加在无辜者身上;朱光潜根据与周作人及徐祖正很熟并且与钱稻孙有师徒之谊的北平友人的两封信,认为周作人并没有真正附逆,一切都还需事实证明,攻击和评判都嫌过早。朱光潜最后说,有人借《每日新闻》传言,攻击周作人私生活,骂其吃苦茶,嫉妒鲁迅,街上遇人不打招呼,这也都是凡人常有的毛病,不应将此与附逆相提并论。[16]这显然是针对何其芳的辩论,朱光潜是极力为周作人辩护的,并不讳言对何其芳的不满。

其实,朱光潜写《再论周作人事件》尽管是因何其芳《论周作人事件》一文而起,但并非完全针对何其芳一人,他这时针对的是怀疑周作人附逆者。这就难怪何其芳自己都感到朱光潜所指责的并不全是他说的话,何其芳承认嫉妒鲁迅、街上遇人不打招呼是自己说的,但“说周吃苦茶的另外有人”[17]。周作人附逆是朱光潜、沈从文、胡适、郭沫若等众多文人都不愿相信的事实。朱光潜在文中依然视周作人是“自家人”,可以看出他对周作人维护的良苦用心。

青年时期的朱光潜

对于朱光潜的辩论,何其芳并不认同,他在1938年6月4日写给友人的《关于周作人事件的一封信》中对朱光潜进行了反驳,何其芳在信中说:

曾经有过他的黄金时代的,就是我那篇文章提到的他在五四运动前后对于新文学的贡献,和他在语丝时代的积极态度。他那时候主张“人”的文学,攻击旧伦理思想,攻击陈西滢之流的绅士教授,并不是由于“趣味主义”,也并不“怕沾惹是非”。然而,渐渐的他灰色起来了,竟至于走入黑暗中了。因为什么呢?肤浅的归罪于他的衰老是不行的,世间不是也有着七十几岁的罗曼·罗兰,八十多岁的倍纳德·萧吗?周不过才五十几岁呀。

至于朱先生最后提出的“对自己尽可谨严,对旁人不妨宽厚”的做人处世的原则若是对我而说,我是准备接受的。不过我得补充地说一句,我认为“宽厚”也应该看对什么人,对于我所憎恶的人物,我不能“宽厚”。[18]

何其芳这次在“周作人事件”中的激烈表现,当时很多人不以为然,除师辈朱光潜外,就连“小圈子”里的同辈也对他不满,如卞之琳。卞之琳与何其芳关系紧密,同为京派年轻成员,而且非常了解何其芳,即使这样,卞之琳当时对“周作人事件”也提出要慎重,不要过早地下断语。卞之琳在为何其芳的《论周作人事件》所写的“按语”中写道:“事情既然真的做错了,扼腕而外,大加挞伐,于情于理,当然都没有什么说不过去,即使话说得过火一点,在敌忾同仇的今日,也自可以原谅。何其芳先生这一篇,写得虽然还不十分冷静,但已经与众不甚同。”卞之琳此说似乎同情何其芳,但“按语”最后却说:“不过研究的时候不能不慎重,不能不客观,并且我个人觉得在目前遽下断语似还嫌过早。”[19]可以看出,卞之琳主要还是站在朱光潜一边的。

直到多年之后,卞之琳才在回忆何其芳与《工作》半月刊时,对何其芳当时的做法给予了肯定:“而作为主力的何其芳给刊物写了最直接、犀利的文章,例如,当时初传周作人在北平‘下水’,《工作》刊物同人中想法就不同。有的不相信,有的主张看一看,免得绝人之路,有的惋惜。其芳感觉最锐敏,就断然发表了不留情的批判文章《论周作人事件》,不久事实证明是他对。”[20]但当初的卞之琳对何其芳的观点并不认同。“小圈子”之外的批评声音依然不绝于耳。同属京派年轻一代的萧乾因《论周作人事件》,特意在外地给何其芳去一信,信中说:“我假若要写抗战对于作者们的影响,一定要举你为例子。你看,《画梦录》的作者也写出这种文章来了。”[21]也是因这篇文章,徐中玉发表了一篇何其芳认为古怪苛刻的书评,指责何其芳“你既然做过梦,就不应该醒来!”[22]何其芳就这样感到被“小圈子”孤立了。

二 思想突变与奔赴延安

何其芳在“周作人事件”论争中确实被孤立了,他在之后提到这段经历时说:

当我的笔碰触到那个在北平参加“更生文化座谈会”的周作人,却引起了许多人的不满。一个到希腊去考过古的人,他老早就劝我不要写杂文,还是写“正经的创作”,而且因为我不接受,他后来便嘲笑我将成为一个青年运动家,社会运动家,在这时竟根据我那篇文章断言我一定要短命。我所接近的那些人,连朋友在内,几乎就没有一个赞同我的,不是说我刻薄,就是火气过重。[23]

何其芳对“周作人事件”反应如此激烈,和他之前的内敛大不相同,而且以个人隐私作为攻击方式,一般是不被人接受的。那么他为什么对“周作人事件”如此义愤,甚至不惜得罪师友呢?这自然与他在参加论争之前的思想变化有关。

(一)越来越倾向关注“人间的事情”

何其芳在抗战前的山东莱阳任教期间,就明确表示那时他最关心的事是“人间的事情”,而且以宣誓的语气说,他“不爱云,不爱月,也不爱星星”,“情愿有一个茅草的屋顶”,“从此我要叽叽喳喳发议论”,[24]这是明确要摆明自己正视现实、干预现实的态度。抗战爆发更激发了何其芳的爱国热情,他想通过从事具体的工作,以自己所有的能力去唤醒民众,反抗侵略,改变中国落后的现实。

抗战爆发后,何其芳回到四川万县老家在万县师范教书,并与同乡杨吉甫合办《川东文艺》。此时的何其芳思想已经很左倾,他对抗战和唤醒民众非常热情,《工作》半月刊每期都有他的文章,卞之琳说他的“文风从他《还乡杂记》开始的渐变来了一个初步的突变。与思想内容相符,他的笔头显得开朗、尖锐、雄辩”[25]。

张学培[26]也在《回忆何其芳老师在万县的日子》一文中回忆,何其芳回到万县除教学外,还倾力经营依附于《川东日报》的《川东文艺》副刊,以鲁迅的韧性战斗精神为指导从事文艺副刊,是川东文教史的开拓者,并为抗战文学构筑了有力阵地。文言旧诗一律不用,创刊号曾刊载祝世德所译西方歌剧,第二期果断停刊,因为在何其芳看来非抗战文学的洋货不合时宜,不予连载。何其芳本人也放弃使之成名的诗、散文创作而改为从事杂文创作。[27]张学培的此番回忆告诉我们,何其芳的思想在发生着变化,且已经左倾。祝世德就是何其芳“最早的新文学朋友”,是他走进五四新文学的引路人,并对何其芳“新月时期”的《夜行歌》有过很高的评价,二人私交甚笃。但思想已经日益左转的何其芳断然不留情面,停止刊用与现实疏远的祝世德歌剧翻译,这也预示了何其芳会在“周作人事件”中不顾周作人是京派元老,自己曾受益于他及他曾经在“看不懂的新文艺”论争中力挺自己的情面而进行抨击。

张学培还回忆了两个细节:一是1937年10月,他在何其芳的指导下,写成一篇纪念鲁迅逝世周年的纪念文章在《川东文艺》副刊发表,结果在文化专制森严的万县,谈鲁迅是触忌的,也因此导致《川东文艺》副刊一度停刊,后又在何其芳和杨吉甫的努力下复刊。积极纪念鲁迅,弘扬鲁迅战斗精神,也说明何其芳与之前疏远现实政治的思想不同了。二是引起轰动的《论周作人事件》是1937年秋天,在西山公园霏影阁茶馆与他患病的朋友(杨吉甫)有歧识的交谈中胎育的腹稿。[28]这就更说明何其芳早就对周作人不满,就等一个机会爆发了。

《川东文艺》书影

何其芳思想的变化是一个量变到质变的过程,何其芳有一篇散文《饥饿》(写于1941年6月17日),他对该文格外喜爱与看重。1956年何其芳编选《散文选集》时将这篇散文编选进去,尽管当时压力很大。何其芳和艾芜有过一次谈话,谈到了这篇散文,何其芳说写《饥饿》这种散文比写诗都困难,尤其是这篇《饥饿》。何其芳讲他当时在成都成署联中教学,已有去解放区的打算,并在少城公园每天练习骑自行车。每天都能看到一个小女孩带着她的弟弟呆坐在一张椅子上。他们老是坐在那里不动,引起了何其芳的注意,就去问年长的姐姐,为什么老坐着不去活动一下。这个小女孩的回答让何其芳震惊,小女孩说不敢动啊,越活动就越饿,而这也是《饥饿》中的一个主要故事。何其芳坦言:“我花了很大的力气去写。我很喜欢它。后来有人要我选集子,我把这篇选了进去,领导同志看见了说,现在还选这种题材的东西,有什么意见?我只好抽掉了。”[29]《饥饿》被何其芳编选入1956年由人民文学出版社出版的《散文选集》。何其芳曾说:“出版社约我编一本散文选集,我迟疑了很久。”[30]这就是何其芳说的“后来有人要我选集子”。而在《散文选集》中这篇题名为《饥饿》的散文赫然在列,并没有抽掉。能入选的原因可能跟1956年的“双百方针”有关,何其芳在这种政治气氛略为宽松的情况下,实现了他想选入此篇的愿望,可以看出《饥饿》一文在何其芳心目中的重要性。

很多人不理解为什么身为京派文人的何其芳在周作人是否附逆还未确定的情形下就对其进行激烈的批判,甚至不惜人身攻击。如果仔细研读《饥饿》这篇散文,我们会惊喜地发现,其中已经给出了部分答案。《饥饿》这篇散文写到何其芳奔赴延安前在少城公园看到的下层民众因饥饿而产生的种种悲剧命运。小女孩和其弟弟的故事仅是其中一例。还有一例是一个小女孩捡起何其芳吃糖糕时掉下的一小块糕渣,塞进嘴里又迅速跑开的故事,面对这种场景何其芳说:“我仿佛第一次看见了饥饿,它以这样一个可爱的小女孩子的形象出现,反而更使我感到颤栗,但是我又像看见了一个庄严的景象。”[31]此景与何其芳在诗歌、散文中所想象与赞美的“永恒的女性”形成巨大反差,他笔下那唯美的女性形象在现实中竟如此落魄,怪不得他如此震惊。

饥饿所带来的恐怖性一再出现在这篇散文中,三个乞讨的孩子均分乞讨到的一点儿食物、拉车夫吸一口大烟继续拉车糊口的场景也令何其芳感到震撼。再对比何其芳的“小圈子”,对比那些有着优越生活的友人,强烈的反差使何其芳对这种优越产生极度反感,何其芳说在一个大学的教员宿舍,大家闲谈的内容是莎士比亚的戏剧。一个刚到成都的朋友问大家去过那条住着最下等妓女的街没有,何其芳回答说没有,就遭到嘲笑。这个友人说他去过了,他是天堂和地狱都要去看看的,并劝大家应该去看看。这个友人的行为突然让何其芳想起上面几则关于饥饿的故事,感慨要控诉人类社会的不合理还不容易吗?还要到处去找例子吗?而且何其芳也不满足于这个友人只是要去看看。何其芳并没有将自己的想法说出来,但此后再也不喜欢这个友人和这种穿着光鲜衣服的人。

不喜欢那些心安理得地讲克罗采或者教希腊文的教授们,而且不满意我的有些在文学上讲究Style和Taste,而上馆子吃东西也老是选择又选择,觉得这样不好吃那样也不好吃的朋友,我知道他们不应该太受责备,然而我那时是那样过激,就像一个人发见了自己的弱点往往责备得过于苛刻那样地,我写着:“与其做那样的人我还不如去当洗衣匠,因为洗衣匠能把衣服洗得雪白。”[32]

这段话反映出何其芳面对精英阶层与平民阶层内忧外患下体现出的优越与苦难的鲜明对比,思想上已经倾向同情平民阶层。而“文学上讲究Style和Taste”[33]不正是京派文人的特征之一吗?朱光潜写的反驳何其芳的《再论周作人事件》一文中不还在称周作人是一个“趣味主义者”吗?朱光潜在其著作中不是经常提克罗采吗?罗念生不就是搞希腊文学的吗?“一个人发见了自己的弱点往往责备得过于苛刻”,这是核心句。其实,周作人身上的特点何其芳之所以了解得那么深刻,是因为作为京派一员,他本身有京派的共性,而这时的反感也是在向自己的过去告别,说明其思想已经发生变化,“周作人事件”刚好是个触发点——事实上,何其芳对自己所属的那个“小圈子”中人如朱光潜、罗念生等已经很反感了。“周作人事件”爆发后,朱光潜站出来批评何其芳,而何其芳毫不留情地也点朱光潜的名进行直接回击,他明着是批评周作人,但也有批评朱光潜等人的意思。何其芳所在的“小圈子”中人不是说他冲动就是批评他火大,这也说明何其芳将不满于这个“小圈子”的怨气无形中统统发泄出来,或许何其芳在写《论周作人事件》前,就有了与这个“小圈子”决裂的想法。

何其芳在《给艾青先生的一封信——谈〈画梦录〉和我的道路》中将《论周作人事件》称为“鞭打别人也鞭打我自己的文章”[34],这里就与《饥饿》中那句“一个人发见了自己的弱点往往责备得过于苛刻”形成互文。这也说明《论周作人事件》不光批评周作人,其实何其芳也在批评自己,而自己又曾经和周作人一样同属京派,是自由主义文人,更是书斋中的“拘谨的颓废者”[35]。何其芳表现出决绝的姿态,不惜以人身攻击的方式对周作人进行猛烈的批判,对别人的批评也一概不接受,对“周作人事件”如此激进,思想变化确实是重要原因。

40年代的何其芳

(二)诀别“个人主义与趣味主义”

日本学者大沼正博认为“何其芳对于周作人的批判虽然是相当严厉的,但是,那是因为周作人的文学观和他的文学观有类似的方面,所以,为了使这种批判和过去的自己的诀别具有再肯定的意义,何其芳不得不拼命地批判周作人。只有这样,才能达到和过去的自己彻底诀别的目的”[36]。大沼正博还通过何其芳在1942年延安文艺座谈会之后写的文章《两种不同的道路》,来分析何其芳批判周作人的原因,他说:

何其芳运用比较的方法分析鲁迅、周作人兄弟的文章中,批判周作人的思想本质是个人主义与趣味主义,周作人在艺术上,“强调艺术有它自己的目的,那就是表现个人的情思”。这确实与何其芳自己早期主张“抒写自己,抒写自己的幻想、感觉、情感”的文艺观是相通的。……何其芳虽然一方面惊奇自己在写《还乡杂记》的时候,和写《画梦录》时比较起来自己的感情变得粗起来,但是,还是肯定了这一点。[37]

对于之前萧乾的指责,何其芳表示气愤,认为萧乾虽然在其所编的《大公报·文艺》上发表了自己一部分《还乡杂记》和《我和散文》,但似乎并没有把它们读一遍。[38]何其芳话说得很重,也没有顾及大家都曾是京派文人的情分。《还乡杂记》和《我和散文》已经表明何其芳文学观上发生了变化。何其芳指责萧乾没有读这些文章,是说自己现在的表现并非突然,只是现在变化得更为明显罢了。对于徐中玉的指责,何其芳发现就在成都祠堂街的书摊上,一本摆着的《人间世》上有徐中玉的《一个绝世的散文家——阿左林》,何其芳对此也进行嘲讽。阿左林曾经影响过何其芳“京派时期”的散文创作,何其芳在《给艾青先生的一封信——谈〈画梦录〉和我的道路》中说受过阿左林的影响[39],卞之琳也说过何其芳散文创作确实受过阿左林的影响[40]。这里借徐中玉对阿左林的赞颂嘲讽徐中玉,也说明何其芳相比“京派时期”的自己,文学观确实已经转变了。

参与“周作人事件”论争后,何其芳倍感孤立压抑。他曾经说,“一九三八年春天,我在成都。……那时,我的思想正在经历着一个虚无的,悲观的,对人类和它的本来怀疑的时期”[41],这种低落的情绪也与因“周作人事件”自己陷入孤立境地有关。[42]何其芳于1938年6月写下《成都,让我把你摇醒》,标题下就引用爱罗先珂的话来凸显自己的孤立:“的确有一个大而热闹的北京,然而我的北京又小又幽静的。”[43]《成都,让我把你摇醒》全诗饱含忧患意识,出现了以往诗作中不曾有的意象和内容。诗中何其芳认为成都在抗战的战火中是沉睡的、荒凉的与狭小的,充满着奔赴重庆各个战区的孩子、敌人炮火的轰炸、战士用血肉筑成的长城。作者感叹:“成都虽然睡着,却并非使人能睡的地方。”诗人想用大笑、大声叫喊来唤醒抗战的热情,但沉睡的成都让作者寂寞,并想起马雅可夫斯基对叶赛宁自杀的指责:“死是容易的,活着更难。”这很容易令人联想起何其芳写的《送葬辞》中提到的叶赛宁的自杀,彼时叶赛宁已然成为何其芳“送葬”的对象。此时重新审视叶赛宁的自杀,说明他的思想在进一步转变。在诗中明确提到当卢沟桥的枪声响起时,全国人民在日本侵略者的铁蹄蹂躏下的联合反抗。而且自己尽管是极渺小的一环,但最顽强,对未来充满信心和憧憬:“我像盲人的眼睛终于睁开,/从黑暗的深处看见光明,/那巨大的光明呵,/向我走来,/向我的国家走来……”[44]并大声呼喊:“成都,让我把你摇醒。”[45]诗中抒情主人公很显然是何其芳的化身,清晰地表达了他本人的思想,即直面现实,忧国忧民,要强力介入现实。这也是为“象征主义”送葬后的真正实践,也反映出他思想上从关注个人悲欢真正转向关注国家民族的生死存亡。1940年何其芳发表《为人类工作》,算是对《成都,让我把你摇醒》的应和。

何其芳《夜歌》书影

结 语

《成都,让我把你摇醒》是在参与“周作人事件”论争的刺激下写出的,反映了何其芳当时孤立无助的处境和心境。也就在此时他收到一封信,这位友人在信中表达了尽管以前喜欢周作人的作品,但现在愿意把刊物上的那和汉奸、日本人坐在一起的周作人的像擦掉。而且说何其芳不应该称自己是一个个人主义者(何其芳一直到此时还间或喜欢称呼自己是罗曼·罗兰辩护过的个人主义者),因为他是有着自己的伙伴的,不过在另一个地方。尽管友人没有点明,其实何其芳知道是指延安解放区。于是何其芳自述,自己应该去抗战前线那“另一个地方”,拿起武器与战士并肩作战,融入他们的生活并把他们的故事写出来,以此减轻自己的愧疚。“同时也可以使后方过着舒服的生活的先生们思索一下,看他们会不会笑那些随时准备牺牲生命的兵士们是头脑晕眩或者火气过重。我来到了这里。”[46]“这里”就是延安,“过着舒服的生活的先生们”明显是《饥饿》中谈论莎士比亚、“天堂地狱都要看看”、“心安理得讲克罗采和教希腊文的教授”并且“文学上讲究Style和Taste”的文人。说得更明白点,何其芳其实就是在说使他在成都陷入孤立无援的“小圈子”。何其芳写《一个平常的故事》是1940年5月8日了,距参与“周作人事件”论争已经两年了,他依然耿耿于怀,这也表明“周作人事件”对他的影响之大,可以认为是他走向延安的一个重要因缘。

周思辉

贵州师范大学文学院

550025

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2024年第3期)

注 释

[1]何其芳:《星火集》,群益出版社1945年版,第200页。

[2]郭沫若:《国难声中怀知堂》,《宇宙风·逸经·西风非常时期联合旬刊》1937年第1期。

[3]1937年10月25日周作人致陶亢德信的内容,见止庵《周作人传》,山东画报出版社2009年版,第200页。

[4]止庵:《周作人传》,第200页。

[5]沈从文:《论冯文炳》,《沈从文全集》第16卷,北岳文艺出版社2002年版,第148页。

[6]见《声讨周作人宣言》,《文摘·战时旬刊》1938年第21期。

[7]余士华将《更生中国文化建设座谈会》译为中文,发表在1938年4月25日《文摘》第19期,并说:“这个座谈会的召集,名义上虽由大阪每日新闻社出头,但我想任何人也不敢断言它并非受日本法西军阀授意的。”见《文摘·战时旬刊》1938年第19期。余士华的观点怕也是当时文化界人士的观点,所以武汉文化界抗敌协会反应才如此强烈,给周作人等贴上了“汉奸”的标签。

[8]《给周作人的一封公开信》,《抗战文艺》1938年第4期。

[9]郑振铎说:“茅盾他们在汉口的时候,曾经听到关于他的传说,有过联名的表示。但在那时候,他实在还不曾‘伪’。”见郑振铎《惜周作人》,《抗战文艺》1938年第4期。

[10]何其芳:《论周作人事件》,《星火集》,第20页。

[11][12][13]何其芳:《论周作人事件》,《星火集》,第21、21~22、23~24页。

[14]冯佳:《一生难改是书癖,早知粪土古诸侯——何其芳藏书简介》,《何其芳研究》2010年卷。

[15]茅盾:《也谈谈“周作人事件”》,《烽火》1938年第18期。

[16]朱光潜:《再论周作人事件》,原载1938年6月1日《工作》半月刊,见《朱光潜全集》第9卷,安徽教育出版社1987年版。

[17]何其芳:《关于周作人事件的一封信》,《星火集》,第27页。

[18]何其芳:《关于周作人事件的一封信》,《星火集》,第28~29页。

[19]转引自易明善《何其芳在成都》,《文学教育》2017年第4期。

[20]卞之琳:《何其芳与工作》,《新文学史料》1983年第1期。

[21][22]何其芳:《给艾青先生的一封信——谈〈画梦录〉和我的道路》,《文艺阵地》1940年第7期。

[23]何其芳:《一个平常的故事》,《星火集》,第108页。

[24]何其芳:《云》,《预言》,文化生活出版社1945年版,第89~90页。

[25]卞之琳:《何其芳与〈工作〉》,《新文学史料》1983年第1期。

[26]张学培是四川万县人,《川东文艺》副刊主编,是何其芳推荐张学培做的《川东文艺》副刊主编,并在幕后指导。《川东文艺》副刊实际负责人是何其芳和杨吉甫。

[27]张学培:《回忆何其芳老师在万县的日子》,《巴蜀芳踪——何其芳的故事》,长江出版社2012年版,第86页。

[28]张学培:《回忆何其芳老师在万县的日子》,《巴蜀芳踪——何其芳的故事》,长江出版社2012年版,第84页。

[29]荒芜:《我所知道的何其芳同志——跟何其芳同志谈诗》,《衷心感谢他》,上海文艺出版社1987年版,第48~49页。

[30]何其芳:《散文选集》,人民文学出版社1956年版“序”,第1页。

[31][32]何其芳:《饥饿》,《创作月刊》1942年第1期。

[33]style原意有“样式”“风格”“品味”的意思,taste有“趣味”的意思,这里何其芳意在指京派文学的“趣味主义”风格。

[34]何其芳:《给艾青先生的一封信——谈〈画梦录〉和我的道路》,《文艺阵地》1940年第7期。

[35]何其芳:《我和散文(代序)》,《还乡杂记》,文化生活出版社1949年版,第8页。

[36]大沼正博:《何其芳的文艺观》,刘平译,《何其芳研究资料》1983年第3期。

[37]大沼正博:《何其芳的文艺观》,刘平译,《何其芳研究资料》1983年第3期。

[38][39]何其芳:《给艾青先生的一封信——谈〈画梦录〉和我的道路》,《文艺阵地》1940年第7期。

[40]卞之琳:《何其芳晚年译诗》,《读书》1984年第3期。

[41]何其芳:《平凡的歌》,《大公报(香港)·文艺》1941年第112期。

[42]何其芳1938年奔赴延安前的空虚和寂寞或许还有爱情失败带来的阴影。方敬曾经说何其芳与表姐杨应瑞有过一段失败的爱情。但据笔者最新发现的一批材料,包括《何其芳之苦恋》(署名鲁丁,《新报》1937年5月23日第2版)、《何其芳和沈从文的妹妹》(署名农,《时代报》1937年5月31日第3版)、《得大公报文艺奖金的何其芳生相思病未能忘情于沈从文的妹妹》(署名学生,《东方日报》1937年6月3日第3版),何其芳恋爱失败的对象是沈从文的妹妹。何其芳在上海中国公学求学时爱上沈从文的妹妹,但之后沈从文的妹妹拒绝了何其芳,使得何其芳陷入痛苦的失恋中。

[43][44][45]何其芳:《成都,让我把你摇醒》,《夜歌》,文化生活出版社1950年版,第1、6、7页。

[46]何其芳:《一个平常的故事》,《星火集》,第109页。

|