|

王蒙:《霞满天》,花城出版社2023年版

内容提要

《霞满天》是王蒙新近创作的小说文本,无论是对于王蒙的个人创作来说,还是对于中国新时代文学而言,《霞满天》都是一部重要的作品。王蒙在《霞满天》中采取了小说的“回旋曲”写法,在“回旋曲”中,王蒙埋藏下了许多“密码”。首先,《霞满天》以时间的回旋与视角的回旋实现了小说叙事的回旋,并在叙事的回旋中,以多层次疾病隐喻为中心形成了小说的双重环形叙事结构。而且,《霞满天》还通过作者的在场与虚构的暴露、时间的“错置”与“重版”、多文本的嵌套与互文实现了小说虚构的回旋。正是在叙事的回旋与虚构的回旋中,王蒙借助双重环形叙事结构和文本内外的互文,完成了一部关于女性、国族与人类的寓言,并将这寓言写成了一部对女性、国家和民族、人类精神的赞歌。这是《霞满天》中的王蒙“密码”,它彰显了王蒙小说创作的新时代文学品格。

关 键 词

王蒙 《霞满天》 回旋曲 疾病隐喻 寓言

2023年是“人民艺术家”王蒙从事文学创作70周年,在与共和国一同成长的文学生涯中,王蒙为中国当代文学贡献了《青春万岁》、《组织部来了个年轻人》、《活动变人形》、“季节系列”、《青狐》、《这边风景》、《笑的风》、《猴儿与少年》等重要作品。其中2022年发表、2023年出版的《霞满天》是王蒙新近创作的小说中引人注目的一部。无论是对于王蒙的个人创作来说,还是对于中国新时代文学而言,《霞满天》都是一部重要的作品。小说中所展现出的坚定的人民立场、强烈的家国情怀、宏阔的人类视野,以及以文化自信与民族自信讲述中国故事的文学自觉彰显了王蒙小说创作的新时代文学品格。

《霞满天》最初发表于《北京文学》2022年第9期

从文本细读的角度来看,《霞满天》是一部暗藏玄机的作品。这是一部小说的“回旋曲”,王蒙在小说的“回旋”中埋藏下了许多“密码”。“回旋曲”写法是王蒙所格外欣赏的一种写法,它可以用于小说创作,也可以用于诗歌写作。具有浓厚“李商隐情结”[1]的王蒙,在诗论《李商隐的回旋曲(外二章)》中,曾重点解读了李商隐的“回旋曲”写法。王蒙认为李商隐的“诗之回旋”主要包括时间的回旋、视角的回旋与诗语的回旋三个方面:时间的回旋是指现在、未来、过去与现实、想象、回忆的彼此交织、相互转化、互相影响乃至共时存在,它体现了“时间的多重性”;视角的回旋是指君与我、主与客角色视角的回旋转换,这是一种虚拟的多层次复调对话状态;而诗语的回旋则是指诗歌中字词的重复现象,在这些有意义的重复中形成了诗的“张力与悲哀,悬念与期待,落空与落实”[2]。王蒙认为正是通过时间的回旋、视角的回旋与诗语的回旋,李商隐完成了比音乐回旋还要回旋的诗之“回旋曲”。而王蒙的小说《霞满天》中也存在着复杂的小说“回旋曲”,因此《霞满天》与《李商隐的回旋曲(外二章)》可以作互文参照阅读。首先,《霞满天》同样以时间的回旋与视角的回旋实现了小说叙事的回旋,并在叙事的回旋中,以多层次疾病隐喻为中心形成了小说的双重环形叙事结构。其次,《霞满天》还通过作者的在场与虚构的暴露、时间的“错置”与“重版”、多文本的嵌套与互文实现了小说虚构的回旋。正是在叙事的回旋与虚构的回旋中,王蒙借助双重环形叙事结构和文本内外的互文,完成了一部关于女性、国族与人类的寓言,并将这寓言写成了一部对女性、国家和民族、人类精神的赞歌。这便是《霞满天》中的王蒙“密码”,它彰显了王蒙小说创作的新时代文学品格。

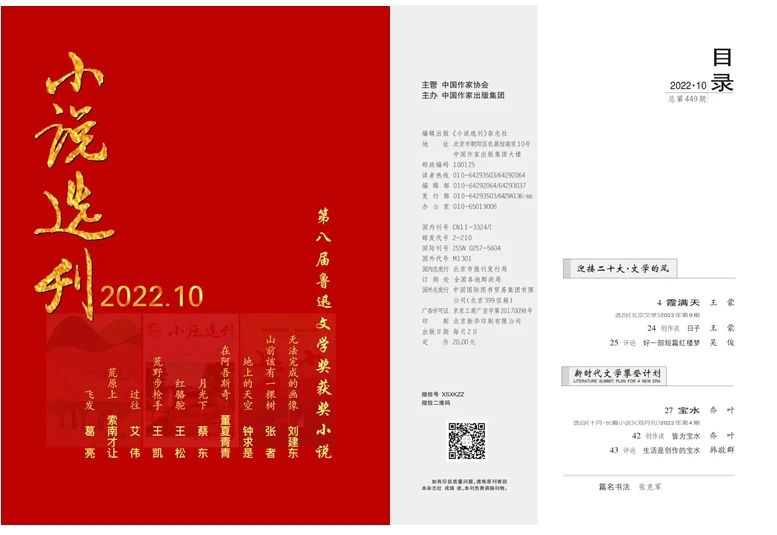

《小说选刊》2022年第10期转载了《霞满天》,吴俊在同期评论中称赞其为“好一部短篇红楼梦”

一 叙事的回旋与疾病的隐喻

《霞满天》的小说叙事结构严密而精巧,其总体小说叙事是一种双重环形叙事结构。小说楔子和正题共同构成了从2020年代到2020年代的环形叙事,而小说正题部分以蔡霞为中心的叙事则构成由2012年到2012年的环形叙事。这种双重环形叙事结构是通过视角的回旋、时间的回旋与叙事的回旋共同完成的。

具体来看,《霞满天》由小说楔子部分开始叙事,楔子(第1—4章)由“我”(王蒙)第一人称视角讲述了“我”往事中的“日子”和几个老友的故事片段。这看似碎片式的随笔体记录中却暗含着两条与时间有关的叙事线索。首先是时代线索。与共和国一同成长的王蒙,是一位擅长在个人史中讲述国家史的作家。《霞满天》的楔子在讲述“我”三十岁、四十岁、四十岁后对“日子”的感受以及新疆“铁胃人”老友、北京“没情况儿”老乡和某海滨城市“大舌头”姜主席的故事时,王蒙借助“五七”干校、“爱国卫生”运动、“批林批孔”、出国移民梦以及市场经济东风等标志性时间节点,在个人史的片段中折射出了国家发展史中的大时代变迁。楔子部分在看似随意的散文式感慨中,将1950、1960、1970、1980、1990年代的个体往事与国家往事,按照时间顺序予以了以点带面、以小见大式的呈现。在这一叙事中,个体与时代、个人与国家紧密相连、同步向前。也正是时代线索的连续性,让小说楔子与正题部分获得了叙事上的连贯与气韵上的相通。

其次是叙事时间线索。《霞满天》的小说叙事是从当下2020年代(约2021年)的回溯式讲述开始的,这个立足当下的叙事时间并没有被王蒙明确点出,而是需要读者在阅读中自己推算出来。楔子中的“我”在三十多年前因病疗养时认识了某海滨城市的姜主席,分别后不到一年,“我”就听到了他投资期货被骗、突然因病去世的消息。由于市场经济的东风与“从未与闻的‘期货’市场”在改革开放后的出现时间是1990年代初,那么距此三十年后的现在就是2020年代初,这说明《霞满天》的小说叙事是从2020年代初开始的。在小说的结尾部分,小说叙事又回到了2020年代初:“二〇二一年,在‘霞满天’院里,王蒙终于见到了九十五岁庆生的蔡霞‘院士’。”[3]也正是立足于当下的叙事才为王蒙提供了“王按”与“王评”的机会,让“王蒙”得以直接参与叙事对话并做出了立足于当下的价值评判。

《霞满天》的总体叙事(楔子+正题)是“我”(王蒙)在2020年代讲述发生于2020年代的“我”与步小芹、蔡霞交往的故事。在这一叙事中,王蒙通过叙事视角的转换与回旋,形成了小说叙事的三层嵌套:层次一,“我”讲述“我”与步小芹、蔡霞相识相交的故事;层次二,在层次一的叙事中嵌入“我”听步小芹讲述和转述蔡霞的故事;层次三,在层次二的叙事中嵌入蔡霞对其人生经历的自述。这种叙事视角的回旋转换在参差对照中形成了一种立体复调叙事,蔡霞、步小芹和王蒙(“我”)都对蔡霞的奇葩行为与传奇经历发出了自己的声音并做出了价值判断。

《霞满天》(花城出版社2023年版)中的精美插图,插图所绘内容均为小说中的代表性情节

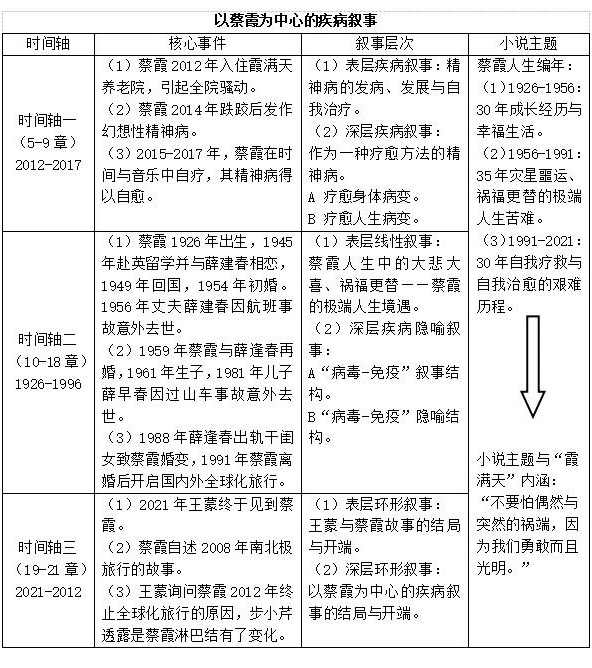

更重要的是,在小说主体(正题)部分,王蒙完成了以蔡霞为中心的从2012年到2012年的环形叙事。在这一环形叙事中,以疾病为核心,形成了多时间轴的多层次疾病隐喻叙事。

首先,时间轴一(第5—9章)的叙事是“我”听步小芹讲述蔡霞2012—2017年的故事。该时间段所覆盖的核心事件是蔡霞入住霞满天养老院后,因跌跤突然发作幻想性精神病。蔡霞的精神病是《霞满天》中叙事节奏最慢的部分,也是小说中最精彩的部分,它是小说的题眼、心脏与灵魂。以这一精神病为中心的多层次疾病叙事要靠整部小说的环形叙事结构来完成。仅从时间轴一来看,它完整地讲述了蔡霞入住霞满天养老院、因跌跤而发作精神病,并依靠时间与音乐的治疗而自愈的过程,其表层叙事即精神病的发病与疗愈。但时间轴一的叙事中却留下了许多“格格不入”的悬念。比如,当王蒙听步小芹讲述蔡霞的精神病经历时,善于为休养员保密的步院长尚未告诉王蒙蔡霞的个体往事,但时间轴一的叙事却已经在字里行间透露出蔡霞的精神病发作与其“此生遭遇过重大的不幸”密切相关。而且当蔡霞的精神病被时间与音乐所疗愈后,时间轴一的叙事又专门提到了空间旅游的治疗作用,尽管入住霞满天后的蔡霞从未进行过旅游:“为什么提到了空间的旅游?也还少有谁知道情况。霞满天,并没有旅游业务,小步他们还不敢组织古稀耄耋群体的大空间活动。”[4]个体的不幸与空间的疗愈这些突兀的悬念要到时间轴二的叙事来揭露和解决。

《霞满天》(花城出版社2023年版)书中插图,图中所绘为在音乐中起舞的蔡霞

其次,时间轴二(第10—18章)的叙事是蔡霞在听说王蒙想了解她的故事后,她向步小芹自述了其1926年至1996年的人生经历。该时间段所覆盖的核心事件是蔡霞初婚意外丧夫、再婚意外丧子、后遭丈夫与干闺女双重背叛婚变离婚、离婚后开启了国内外全球化旅行。时间轴二的表层线性叙事是蔡霞前70年的人生经历,但其深层叙事却构成了以“病毒-免疫”模式为核心的疾病隐喻叙事,其中“病毒-免疫”模式兼具叙事结构功能与隐喻结构功能。时间轴二中的蔡霞处于一种大喜大悲、祸福更替的极端人生状态中,她人生中的重要机遇与幸福和重大不幸与灾祸总是螺旋缠绕、交替出现。蔡霞遭遇一次次苦难突袭后所作出的种种应对恰似遭受了病毒侵袭的肌体进行的一次次免疫对抗。这个多次突袭与对抗的“病毒-免疫”过程本身构成了时间轴二的线性叙事结构。同时从蔡霞的个体人生经历来看,这个“病毒-免疫”过程也构成了关于人生状态的疾病隐喻结构,其内里是对人性弧光与坚毅品格的赞美:“荒唐的痛苦正像一种病毒,摧毁生命的纹理与系统,同时激活了生命的免疫力与修复功能。我明白了,我不可能更倒霉更悲剧了。已经到头,已经封顶。我蔡霞反而坚定了一种信心。”[5]为了应对突袭而至、不得不全盘接受的灾祸与苦难,蔡霞采取了种种有效措施来向外发泄和向内修行。她购买健身器材锻炼身体,她排演话剧、用文艺充实自己,更重要的是她去新疆、西藏、云南、四川、甘肃、青海、布拉格、维也纳、俄罗斯、北中南欧洲名城、突尼斯、尼日利亚、好望角、伊朗、埃及乃至南北极等地进行国内外全球化旅行。对于蔡霞而言,“空间”成为一种有效的治疗方法与自我救赎手段。至此,时间轴一中的悬念得以解决,但王蒙同时又在时间轴二里埋下了更大的悬念,即蔡霞为何在2012年突然中止了全球化旅行(空间自疗)而入住霞满天养老院。这个悬念的揭晓与环形叙事的闭合则要在时间轴三里完成。

《霞满天》(花城出版社2023年版)书中插图,图中所绘为蔡霞的空间旅行

最后,时间轴三(第19—21章)的叙事是一种第三人称全知叙事。2021年,在霞满天养老院,王蒙终于见到了95岁的蔡霞,蔡霞在庆生摄影展上讲述了她南北极旅行的故事。当王蒙问她为什么在2012年终止了全球化旅行时,蔡霞微笑不答,步小芹则小声告诉王蒙,“二〇一二年初,中日友好医院查体时候发现她的淋巴结有变化……”[6]这显然是一种强暗示,正是突袭而至的更大灾难、极有可能是癌症的重大疾病迫使蔡霞停止了自我疗救的空间旅行。因此,时间轴三的叙事仍是一种双层叙事,其表层叙事是对王蒙与蔡霞故事结局的交代,而深层叙事则是对以蔡霞为中心的环形疾病叙事的完成。2012年既是小说正题部分疾病叙事的时间开端,也是小说主体疾病叙事的结尾,小说在完成全部叙事的同时,将蔡霞故事的结尾与开头相连,形成了完美闭合的环形叙事结构。

以蔡霞为中心的疾病叙事示意图

而从以蔡霞为中心的完整环形疾病叙事结构来看,在时间轴一(2012—2017年)中同样存在着双层疾病叙事。时间轴一的表层叙事是关于蔡霞精神病发病-发展-自愈过程的完整叙事,而深层叙事则是关于“作为一种疗愈方法的精神病”的叙事。蔡霞的精神病不仅是一种疾患,更是一种疗愈方法。当历经人生苦难的蔡霞再次遭受命运的重大突袭(罹患绝症)时,她由外向式的空间自疗,转入了内向式的精神自疗。“疾病是通过身体说出的话,是一种用来戏剧性地表达内心情状的语言:是一种自我表达”[7],蔡霞突然发作的自言自语、自恋自怜式的幻想性精神病是一种内向型的自我表达与“智能补偿”。

苏珊·桑塔格:《疾病的隐喻》,程巍译,上海译文出版社2020年版

结合时间轴三与时间轴二的叙事来重审时间轴一,会发现蔡霞发作的精神病不仅是疗愈身体病变(癌变)的有效方法,也是疗愈人生病变(苦难)的有效手段。发作精神病同样是“病毒-免疫”模式下蔡霞应对命运突袭时所作出的免疫对抗。而历经时间与音乐的自我疗愈,从精神病中恢复过来的蔡霞,不但实现了身体的康复,还完成了人生境界的质的飞跃,她实现了由人境到圣境到佛境的提升。纵观蔡霞的95岁人生,前30年(1926—1956年)是幸福的成长经历与爱情生活,中间35年(1956—1991年)是灾星噩运、祸福更替的极端人生苦难,而最后30年(1991—2021年)则是不屈不挠的决绝反抗与坚持到底的自我疗救过程。当王蒙见到了95岁的霞满天“院士”蔡霞时,他为蔡霞的超高龄美貌与神仙风度所折服。历尽人生病变而又顽强自愈的蔡霞终于修炼到功德圆满:“与天为徒,天人合一,莫得其偶,是为道枢。”[8]

由此,再来反观由楔子和正题共同构成的双重环形叙事结构,楔子部分其实与正题相似,其核心也是关于疾病/人生病变/苦难突袭的叙事。楔子中看似碎片式的关于王蒙(“我”)、“铁胃人”、“没情况儿”、姜主席等人生片段的随笔式回忆,其共性内核都是如何应对人生病变(苦难突袭)这个问题。楔子中罹患咽喉病、口腔癌、颈椎病、心肌梗死等疾病的“他”和“他们”面对身体疾患、人生病变与命运突袭采取了不同的应对方式,有的积极,有的消极,有的成功,也有的失败甚至一败涂地。“他们”的故事与正题中“她”(蔡霞)的故事共同构成了有意味的参差对照与疾病隐喻,在大小双重环形叙事结构中共同揭示了《霞满天》的小说主题:“不要怕偶然与突然的祸端,因为我们勇敢而且光明。”[9]而这也正是小说题目“霞满天”的内涵。

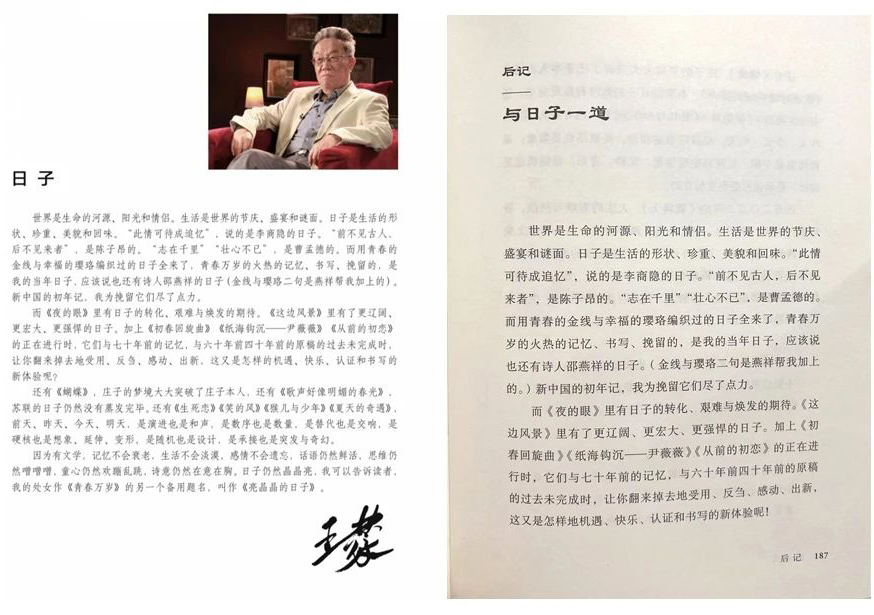

王蒙《霞满天》创作谈《日子》(《北京文学》2022年第9期)与《霞满天》(花城出版社2023年版)后记《与日子一道》

二 虚构的回旋与小说的寓言化

王蒙是一位言说欲极强的作家,这种强烈的言说欲不仅促使其小说语言经常处于一种汪洋恣肆、奔涌驳杂的语言流、词语流状态,还经常让“王蒙”直接以对话者、旁观者或叙事者的身份参与到小说叙事中,从而以“王蒙”的强在场感彰显着作者对虚构的掌控与对小说的话语权。《霞满天》就以“王蒙”的在场、作者的“破壁”与虚构本质的主动暴露彰显着王蒙的强烈言说欲与对小说虚构的绝对掌控:“看官,以上是本小说的‘楔子’。您知道什么是‘楔子’吗?……读小说也是一样,开个头,对世道人情、生老病死感慨一番,显示一下本小说的练达老到、博大精深,谁又能不‘听评书掉泪,读小说伤悲’?”[10]

除了作者的在场与虚构的直接暴露外,王蒙还在《霞满天》中埋下了许多虚构的密码。比如时间的“错置”与“重版”。《霞满天》是一部在“时间”上极其讲究却又极其“不严谨”的小说,与时间有关的“错误”总是过分明显而又过于频繁地出现于小说中,这是一种与虚构有关的有意味的时间形式。比如在第5章中,蔡霞2012年入住霞满天时是76岁,但在第21章王蒙询问蔡霞时却说:“您为什么二〇一二年,在您八十六岁的时候停止了全球化旅行,变成霞满天的‘院士’了呢?”[11]同一年发生的同一事件却对应着两个年龄点,这种时间上的“错误”提醒着读者时间错置的在场。比如第9章中,蔡霞在霞满天春节联欢晚会上用多国语言朗诵诗歌这一事件发生于2017年,但在第19章中,步小芹却说蔡霞“自从二〇〇五年春节联欢会上做了多种语言的朗诵以后,立刻被全院称为院士”[12],这不仅与第9章的时间线发生了冲突,更与第5章及第21章的小说叙事发生了逻辑悖反,因为在蔡霞故事的开篇与结局,她都是2012年才住进了霞满天养老院,她根本不可能在2005年时就成为霞满天的“院士”。再比如第13章中,薛逢春出轨干闺女小敏并致其未婚怀孕是在1988年,但在第17章中小敏生子却发生于1991年秋天,一孕三年,这显然不合逻辑也不符合常理。

总体来看,虽然与蔡霞相关的多个时间点因为数次出现的时间错置而发生了时间线上的连锁波动,但这些频频出现的时间错置并没有影响整体双重环形叙事结构的闭合与完成。在有效的叙事中,重复必有意义,由于“在各种情形下,都有这样一些重复,它们组成了作品的内在结构,同时这些重复还决定了作品与外部因素多样化的关系”,因此“一部小说的阐释,在一定程度上要通过注意诸如此类重复出现的现象来完成”。[13]这些反复出现的时间“错误”以时间的矛盾、逻辑的悖反与叙事的不自洽动摇了整部小说的真实性与可信力,强烈地彰显了小说的虚构本质及其人物的隐喻性与符号性功能。为了提醒读者时间“错误”的在场,王蒙不惜在叙事中直接揭露时间错置与重版的可能:“是的,出嫁在一九五九年,似乎也可以说,同时是一九五六年,还同时是一九四五与一九四九年的重版,是时间的多重叠加……”[14]

王蒙作品:《青狐》(人民文学出版社2020年版),《笑的风》(作家出版社2020年版),《猴儿与少年》(花城出版社2022年版)

此外,《霞满天》中的文本嵌套与互文是更加隐晦的虚构回旋与虚构密码。王蒙是一位善于在小说中嵌套文本的作家,依靠文本间的嵌套与互文,人物命运与小说主题往往能够得到强化与加深。在《青狐》《笑的风》《猴儿与少年》等代表性小说中都存在着典型性的文本嵌套与互文,《笑的风》甚至在出版时以字体区别、变体引用等方式来强化文本间的嵌套性,这显然也是一种有意味的形式。但与以往作品对文本的直接嵌套不同,《霞满天》中的文本互文以一种更隐蔽的密码式线索存在。《霞满天》在小说叙事中提到了王蒙的另外三部作品——《没情况儿》《夜的眼》《初春回旋曲》。这三部小说的文本内容并没有被直接嵌套于《霞满天》中,但它们在《霞满天》中的出现却是一种强暗示,它给予了介入《霞满天》文本的新线索,强烈地诱惑着读者去发现《霞满天》文本内外的互文。相较于《没情况儿》和《夜的眼》,《初春回旋曲》在《霞满天》中的地位显然更高,它直接参与到了《霞满天》的小说叙事与人物塑造之中:

九十五岁的蔡霞与八十七岁的王蒙见面,她笑着说:“我读过你的《夜的眼》和《初春回旋曲》。”

“什么?回旋曲?”我一怔,一惊。

《初春回旋曲》一直在我心里,发表以后没有一个人说起过它,以至于听到蔡霞的话我想的是,好像有这么一篇东西,可是我好像还没有写过啊。

似有,似无,似真,似幻,似已经写了发表了,似仍然只是个只有我知道的愿望。[15]

王蒙发表于《人民文学》1989年第3期的《初春回旋曲》是一部典型的元小说,它展现了小说虚构的不确定性与小说创作的正在进行时。《初春回旋曲》的开篇便充满了“回旋”,小说在“我们”-“她”-“他”-“你”-“他”-“我们”-“我”-“你”的人称回旋中,将小说的时间情境设定于一个有着惨白清冷月光的冬夜。就在这个“我”和“你”喝茶回忆往昔的冬夜里,“我”突然说起了一部1960年代写的却已丢失了的小说稿子。随后,“我”便向“你”叙述小说稿的梗概,但“我”的叙述却不是确定性的,而是在对小说的复述中加上许多不确定的“可能”。这种不确定性让过去已完成却未曾发表出来的小说进入到了“过去未完成时”,并在当下“我”的讲述中重新进入了虚构的“现在正在进行时”。“我”所叙述的小说梗概成为该小说的第一种写法,即现实主义写法。随后,在“我”与“你”的对话中,“我”分别在构思的假想中用阶级斗争的写法、敌特侦察小说写法、1980年代的身体写作写法、现代派与先锋派写法、等待戈多式的荒诞派写法以及寻根小说式的新潮写法等数次解构并重写了这个图书馆管理员的故事。至此“我”的虚构想象被彻底放开,这部丢失的小说稿进入到了无限的虚构可能中。

王蒙:《初春回旋曲》,初刊于《人民文学》1989年第3期

《初春回旋曲》的小说叙事是一种双层嵌套叙事:首先它的主体叙事是“我”与“你”的冬夜叙话,这是第一层叙事;在叙话中又嵌入了多种图书馆管理员的故事,这些小说中的小说、文本中的文本是第二层叙事。但当小说中“我”的文学想象进入无限虚构后,第二层叙事与第一层叙事发生了交叉混合。第二层叙事向第一层叙事的入侵,让图书馆管理员的故事与“我”和“你”的故事在叙事上发生了嵌套融合。在双层叙事相互入侵混合后,“我”叙述了这部旧日小说稿的结尾,由这个“不能保证这一切都是原文”的结尾来看,这部已完成却未发表的小说其实是写了一段已发生却又从未开始的爱情。《初春回旋曲》作为一部小说中有小说的元小说,它以小说虚构的方式去回忆另一部已完成却丢失了的小说,这种回忆性讲述让小说稿回到了最初始的存在状态,即“回到了有待虚构有待生发的状态”[16]。而关于小说稿的虚构性叙事显然是一种破坏性复述,它在不停的建构与解构中,让回忆变成了虚构,让小说的本真历史文本在无限的想象与虚构中永远地失落了。

显然《初春回旋曲》与《霞满天》之间构成了文本内外的强烈互文。在《初春回旋曲》中那部关于图书馆管理员等待姑娘的小说稿是一部已完成却从未发表的小说,它以多种虚构的可能存在于文本嵌套的元小说叙事中,它的似完成又未完成、似存在又无法确定存在的虚构进行时与《初春回旋曲》本身的元小说叙事强化了小说的虚构性,让“虚构”本身成为文本叙事的意义。而在《霞满天》中,《初春回旋曲》就像那部丢失的小说稿一样,它似乎早已存在却又仿佛从未被写过,它似乎早已经发表却又好似只存在于王蒙的意愿之中。正像丢失的小说稿彰显着《初春回旋曲》的虚构性,《初春回旋曲》也以虚构的回旋彰显着《霞满天》的虚构本质。《初春回旋曲》与《霞满天》在“虚构”上实现了文本间的回旋互文共振。

值得注意的是,即便是“楔子”部分也存在着类似的文本互文。《霞满天》的“楔子”依靠回忆随笔体叙事营造了一种类似于非虚构的叙事效果,但王蒙又巧妙地通过文本内外的互文,以强暗示动摇了非虚构叙事的真实性,暴露了小说的虚构内里。这部在“楔子”中具有强烈在场感与提示感的小说是《没情况儿》。与《初春回旋曲》相似,王蒙发表于《人民文学》1988年第2期的《没情况儿》同样讲述的是“我”和“你”的故事,小说的主体内容是“我”在一种类似于对话的独语体叙事中讲述“你”的故事与“你”的“没情况儿”。这种独语体叙事因为回忆的细节与个体的深情而充满了可信的真实感,但《没情况儿》的小说“绪言”却在主体叙事开始之前就以小说家的强烈在场暴露了小说的虚构性:“创作,真是一件残酷的事情。当你成为一个作家……这一切都是创作的启示,创作的材料。”[17]显然,《没情况儿》与《霞满天》之间也构成了文本内外的强烈互文。《没情况儿》的开篇“绪言”动摇了整部小说回忆式独语体叙事的真实性与可信性,强化了小说的虚构性。而在《霞满天》的“楔子”中,《没情况儿》以关于虚构的强烈暗示,动摇了“楔子”回忆随笔体非虚构叙事的真实性与可信性,强化了《霞满天》的小说虚构性。

王蒙:《没情况儿》,初刊于《人民文学》1988年第2期

“虚构是文学的特权”[18],纵观王蒙70年的文学创作,其一直都是创造力与虚构力极强的作家。迷恋于小说“元宇宙”[19]的王蒙一直有意识地锻炼自己的虚构力与想象力,即“虚构的能力要靠自个儿发展”[20]。王蒙擅长以汪洋恣肆的语言与无拘无束的表达来进行纵横捭阖、先锋新锐的虚构,其内里则是对精神空间的极限拓展与极度放大:“我喜欢说的一句话是开拓精神空间,增益精神能力,包括想象力、联想力、延伸力与重组及虚拟的能力。”[21]而《霞满天》就是一部极其重视联想、延伸、重组与虚拟的小说。《霞满天》以作者的在场与虚构的暴露、时间的“错置”与“重版”以及文本间的嵌套与互文形成了“虚构的回旋”与“虚构的在场”。《霞满天》对小说虚构本质的有意暴露和对双重环形叙事结构的刻意制造,均是在追求一种诗化寓言体小说效果:“王蒙从小就想写这样一篇作品,它是小说,它是诗,它是散文,它是寓言,它是神话,它是童话……”[22]显然,王蒙想要写作的是一种“文备众体”的小说,而《霞满天》就是一部典型的诗化寓言体小说,兼具“哲学的深邃”、“诗歌的激情”与“历史的质感”[23]。

结语:一部关于女性、国族与人类的寓言

王蒙的《霞满天》以叙事的回旋与疾病的隐喻、虚构的回旋与小说的寓言化,在双重环形叙事结构和文本内外的互文里,完成了一部关于女性、国族与人类的寓言。

首先,《霞满天》是一部女性寓言,它是一部女性的赞歌。王蒙是一位善于书写女性的男性作家,但《霞满天》中的蔡霞不同于王蒙以往小说中的女性,“她”不是“我”的配角,更不是“他”的陪衬,“她”作为霞满天中的塔尖院士,本身就构成了对“活着”与“生命力”的最高阐释。

其次,《霞满天》还是一部国族寓言,它是一部国家与民族的赞歌。纵观王蒙70年的文学创作,其总是能够在充分表达作家个体生命经验的同时,将国家史、民族史与个人史同步融合,在个体的生命记录中折射半个多世纪以来的中国发展史。与蔡霞困难重重、艰难非常的人生经历相似,中国与中华民族也在历史发展与民族复兴中经历了种种磨难、重重困难。因此,蔡霞性格并不是一种简单的典型性格,“而是我们经历的历史沧桑在民族性格中的集体沉淀”[24]。《霞满天》以蔡霞隐喻国族,以蔡霞的个人史隐喻国家史、民族史,对中国和中华民族的伟大奋斗精神给予了崇高的赞美。

最后,《霞满天》更是一部人类寓言,它是人类精神的赞歌。霞满天的塔尖人瑞蔡霞显然已经不仅仅是女性的代表,在极光中看到“坚强”、在南极反思人类该怎样做人的蔡霞已经成为人、人性、人类的代表,“蔡霞是精神性的,王蒙标出了一种人格的高度”[25],“王蒙先生的《霞满天》所写,何尝不是关于人类的故事!”[26]王蒙的《霞满天》立足当下、着眼全球,在宏阔的人类视野下,对以蔡霞为代表的坚毅良善、顽强勇敢、正直光明的人类精神给予了纯粹的赞美与深情的歌颂。

《霞满天》(花城出版社2023年版)书中插图,图中所绘为极光下的蔡霞

综合来看,《霞满天》典型地体现了王蒙小说创作的新时代文学品格,也展现了新时代中国文学对“时代性、历史性和文学性”[27]的有机融合。王蒙近年来的小说创作具有鲜明的“中华性的本位立场”与“人民性的价值指向”[28],在《生死恋》《笑的风》《猴儿与少年》《霞满天》等作品中,王蒙根植于中国本土经验,以自觉的文化自信与民族自信来建构新时代的“‘中国’的总体性”[29],他从坚定的人民立场与强烈的家国情怀出发,在人类视野下,完成了对“中国故事”的文学讲述。这既是《霞满天》“回旋曲”中的王蒙“密码”,也是王蒙新时代小说创作的共性特征。

段晓琳

中国海洋大学文学与新闻传播学院

266100

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2024年第1期)

注 释

[1]赵思运:《王蒙旧体诗中的“李商隐情结”》,《中国当代文学研究》2022年第2期。

[2]王蒙:《李商隐的回旋曲(外二章)》,《读书》2023年第2期。

[3]王蒙:《霞满天》,花城出版社2023年版,第66页。

[4]王蒙:《霞满天》,第32页。

[5][6]王蒙:《霞满天》,第51、75页。

[7]苏珊·桑塔格:《疾病的隐喻》,程巍译,上海译文出版社2020年版,第47页。

[8]王蒙:《霞满天》,第69页。

[9]王蒙:《后记:与日子一道》,《霞满天》,第188页。

[10][11]王蒙:《霞满天》,第14、74页。

[12][14]王蒙:《霞满天》,第66、40页。

[13]J.希利斯·米勒:《小说与重复——七部英国小说》,王宏图译,天津人民出版社2008年版,第3页。

[15]王蒙:《霞满天》,第74页。

[16]晓华、汪政:《〈初春回旋曲〉断评》,《文学自由谈》1990年第1期。

[17]王蒙:《没情况儿》,《王蒙文集》第14卷,人民文学出版社2014年版,第180页。

[18]南帆:《虚拟、文学虚构与元宇宙》,《中国当代文学研究》2022年第5期。

[19]王蒙:《写小说是幸福的》,《小说评论》2023年第2期。

[20]许婉霓:《春天的旋律 生活的密码——“春天一堂课”侧记》,《文艺报》2023年3月22日。

[21]舒晋瑜:《为文进载,意犹未尽——王蒙创作70周年对谈》,《中华读书报》2023年1月18日。

[22]王蒙:《霞满天》,第33~34页。

[23]刘琼:《王蒙中篇小说〈霞满天〉:向汪洋恣肆的才华和不绝的创造力致敬》,《文艺报》2022年8月26日。

[24]郭悦、郭珊:《王蒙:写小说时,每一个细胞都在跳跃》,《南方日报》2023年4月2日。

[25]吴俊:《好一部短篇红楼梦》,《小说选刊》2022年第10期。

[26]何向阳:《女性知识分子形象及人格心理的文学探究——王蒙新作〈霞满天〉读后》,《北京文学》2022年第9期。

[27]吴义勤:《现实书写的新篇章——读关仁山的长篇小说〈白洋淀上〉》,《粤港澳大湾区文学评论》2023年第3期。

[28]白烨:《文艺新时代的行动新指南——习近平文艺论述的总体性特征探悉》,《中国当代文学研究》2019年第5期。

[29]李敬泽、李蔚超:《历史之维中的文学,及现实的历史内涵——对话李敬泽》,《小说评论》2018年第3期。

|