|

张爱玲《小团圆》,左右图分别为皇冠出版社2009年版和北京十月文艺出版社2009年版封面

内容提要

张爱玲小说《小团圆》稿本尚未寄出,文学代理人宋淇就为其敲定了连载与出版权。但在读完《小团圆》后,宋淇认为小说的高度自传性易令张爱玲陷入与胡兰成的无谓纠缠,不讨喜的人物设定也很难引起读者与批评界的共鸣,建议将《小团圆》改写成通俗喜剧。张爱玲拒绝了提议,坚持要写自己“深知的题材”。此外宋淇敏锐捕捉到了张爱玲创作风格的转型,出于稳固读者市场的考虑建议继续保持前期的“张爱玲笔触”,张爱玲也不接受并开始了对《小团圆》的漫长改写,临终前却决定将其销毁。晚期张爱玲一直沉迷于自传体回忆书写,显露出拒斥跟随时代发展调整自适的自我放逐倾向,其寻求“幻灭了之后也还有点什么东西在”目的的落空,是叮嘱销毁《小团圆》的重要原因。而决定销毁并非默认创作失败,更多是对以记忆书写作为自我疗愈手段有效性的反思。

关 键 词

张爱玲 《小团圆》 自传体小说 香港文学

张爱玲在遗嘱中曾交代其文学代理人宋淇将她的长篇自传小说《小团圆》销毁,但《小团圆》事实上是晚期张爱玲的苦心孤诣之作,早在1975年7月18日致宋淇信中张氏就透露自己“一直在忙着写长篇小说《小团圆》”[1]。尽管1976年3月17日《小团圆》稿本才自张爱玲处寄出,但宋淇已提前为张爱玲敲定好了《小团圆》的出版与连载权,“决定将《小团圆》交给《皇冠》和同由平鑫涛主编的《世界日报》连载”[2]。

宋淇显见地对这部作品充满了期待,但在阅毕《小团圆》之后,却表达了很多异见与担忧,认为《小团圆》不可照原貌出版,张爱玲必须对其进行修改。作为张爱玲的挚友,宋淇与其夫人邝文美同张爱玲维系了长达四十年的私人情谊,在张爱玲漂泊海外,尤其希图以英文写作在海外博取声望的计划屡屡受挫重新转向中文写作后,宋淇则几乎成为张爱玲连接台港两地中文文坛的纽带,负责打理张爱玲的文学出版事宜。此外,宋淇自身在翻译、电影、文学批评等诸领域均造诣颇深,兼具学者型批评家的身份。因此私人情谊、文学代理人的职业精神以及批评家的审美趣味交缠融合,共同构成和影响了其对张爱玲创作的评价。本文希图厘清与考辨张爱玲生前叮嘱“要销毁”的长篇自传体小说《小团圆》的未刊始末问题,并希望通过对张爱玲与其文学代理人宋淇之间的往来互动管窥1970年代中文文坛与张爱玲创作之间的关系,探讨张爱玲晚期写作风格的转变以及决定销毁《小团圆》背后所暗含的晚期写作危机等问题。

一 从宋淇的否定看张爱玲晚期创作与1970年代的文坛互动

宋淇建议张爱玲大修《小团圆》有多重顾虑,作为朋友,他有保护张爱玲名声与私隐的考量,作为文学代理人,他主要着眼于维持张爱玲的文学影响力,以帮助其实现利益最大化。而出于批评家的敏感,他的意见事实上从侧面传达出了1970年代中文文坛,尤其是台港两地文坛生态与社会政治氛围的讯号。

张爱玲挚友宋淇、邝文美夫妇合影

对台湾——当时张爱玲最大中文读者市场的顾及是宋淇建议大改甚至放弃《小团圆》最重要的出发点。《小团圆》的高度自传性引起了宋淇的极大不安:“这是一本thinly veiled[露骨],甚至patent[专属]的自传体小说,不要说我们,只要对你的作品较熟悉或生平略有所闻的人都会看出来。”[3]宋淇非常忧虑《小团圆》如果不加修改就出版,读者极易对号入座直接将小说主人公与张爱玲、胡兰成画等号,只会让就在台湾的胡兰成越发得了意,“借此良机大出风头,写其自成一格的怪文?不停的说:九莉就是爱玲,某些地方是真情实事,某些地方改头换面,某些地方与我的记忆稍有出入等等”[4]。从胡兰成在《今生今世》中对张胡恋洋洋自得的渲染来看,不能不说宋淇的推断具有极大的合理性,尤其是胡兰成当时人就在台湾,发表《小团圆》确实很容易令张爱玲陷入与胡兰成的无谓纠缠,招致不必要的困窘与麻烦。

张爱玲与胡兰成

与此同时,宋淇认为《小团圆》不讨喜的人物设定也很难引起读者的同情,小说女主人公九莉明知男主人公邵之雍的汉奸身份却还义无反顾地爱上他并与之结婚,此一情节设定很可能引起读者与批评界的反感,甚至有自毁声名的风险。而宋淇之所以表现得如此“小心翼翼”,则实与1970年代台湾的社会形势及当时文坛关于现实主义与现代主义的文学论争有着密切的关联。1970年代的台湾文坛,在以社会功用论作为文学审美标准的前提下现代主义文学遭到了批评、检视甚至污名化,“王文兴的《家变》、欧阳子的《秋叶》,以及张爱玲的小说”[5]都遭到了批判,偏向个人情欲与情绪记忆的书写,在高道德标准的检视下,被贴上了负面、阴暗的标签。而台湾文坛对现代主义作家污名化的蔓延之势显然引起了宋淇的忧虑,如其在致张爱玲信中所言:“目前台湾……有一种自卑感、不安全感和一种奇特的puritanism[清教徒主义],时时会爆发出意想不到的事件……不要忘记台湾目前是中文书的唯一大市场。当地的社会心理既如上述那样保守:汉奸、亲共、黄色都是taboo,一旦违反了这些taboo,作家和作品就会失去这市场,无路可投。”[6]因之,从不利于获得文坛认可,甚至会给张爱玲招致不好的政治影响考虑,宋淇认为《小团圆》必须“脱胎换骨”大加修改,不然宁可不出版以规避风险。

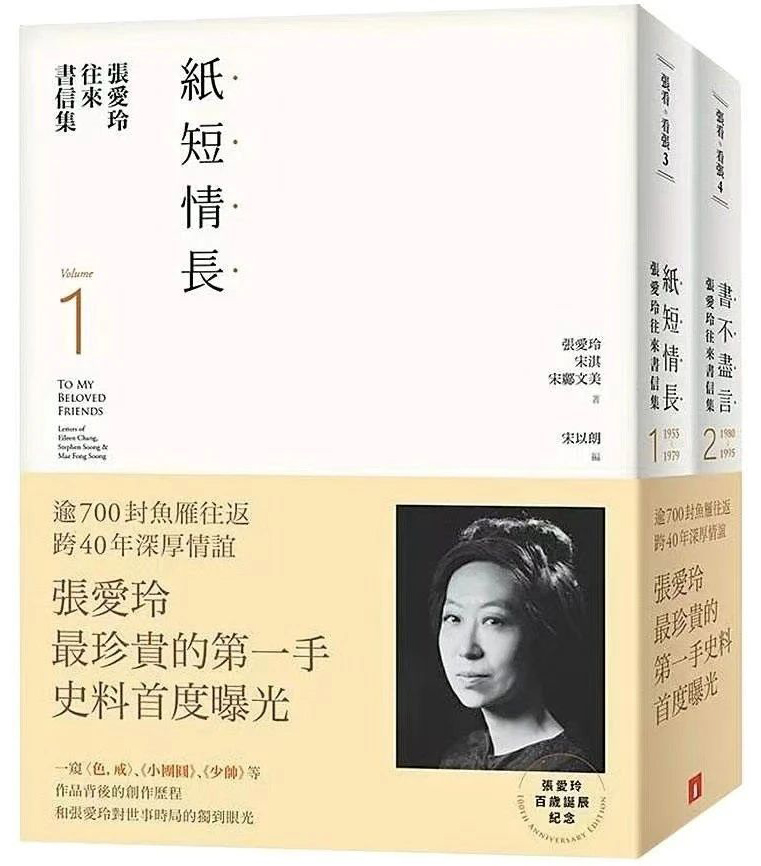

《纸短情长》《书不尽言》(张爱玲往来书信集封图)

宋淇的建议更多是出于保护张爱玲中文读者市场的考量,因此十分顾及台湾的社会氛围与文坛生态,充分考虑到了受众的接受视野和读者心理,希望能使张爱玲“保持盛名于不坠”[7]。为达此目标,宋淇确实费尽心思。《小团圆》尚在写作之际,宋淇就有意将消息泄露给平鑫涛,在《私语张爱玲》一文中更是有意透露张爱玲正在写作《小团圆》,为其新作品造势:“她新近写完了一篇短篇小说(即为《色,戒》)……和一个新的中篇小说:《小团圆》。现在《二详红楼梦》已发表,《小团圆》正在润饰中。”[8]此举颇为成功地引起了出版人的兴趣与对《小团圆》出版与连载权的争抢。

为了给《小团圆》造势,宋淇甚至想出了利用胡兰成的奇招。在1975年12月19日致张爱玲信中,宋淇详细言明了其精明的营销策略:“胡兰成……我想这人可以利用一下,忽生奇想,说《小团圆》是讲他的事,故意让平leak[泄漏]出去,这样他当然得意,书本身一定‘轰’起来了,这种gimmicks[花招]美国是家常便饭,对你有利有弊,望细加考虑,因为如在《皇冠》发表,他早晚会大写其文章,还不如先发制人,利用他一下的好。”[9]由此足见,作为文学代理人的宋淇颇会制造噱头和卖点,有意促成轰动效应,并且表现得尽职尽责。

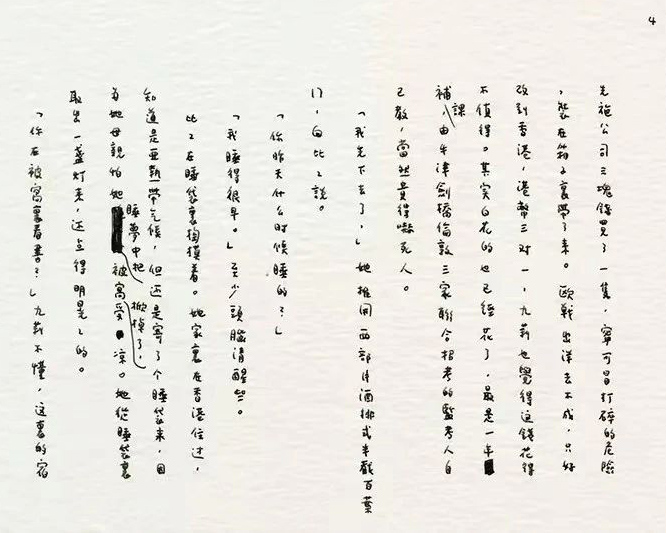

张爱玲《小团圆》手稿1

然而针对宋淇提出的异见与担忧,张爱玲却通通予以了驳斥。针对宋淇担心读者对号入座、被胡兰成带累的忧虑,张爱玲言明自己写作《小团圆》“不是为了发泄出气,我一直认为最好的材料是你最深知的材料”[10]。通过引述答复夏志清的关于写祖父母与母亲故事的写作建议“你定做的小说就是《小团圆》”[11],她意在委婉告知宋淇,爱情故事并非《小团圆》的创作重心,对只存在于家族中人零星补述和《孽海花》创作想象中的祖父母一代的爱情传奇和家族煊赫历史的追忆,对母亲情感幻灭后的祭奠,这些才是《小团圆》的创作重点。就女主人公九莉的人设难获读者同情的质疑,张爱玲亦有答辩:“我相信人性的阴暗面,除非不往深处发掘。”[12]此外,针对宋淇忧虑在台湾文坛的高道德标准检视下《小团圆》中的性爱描写可能会给作者带来麻烦,张爱玲则以“《小○○》里黄色的部份(分)之shocking在自传性,其实简无可简。台湾虽清教徒式,连《皇冠》都有黄色文字”[13]回之。复信委婉但明确地表达了对宋淇建议的驳斥,也显示出此时的张爱玲并没有放弃《小团圆》的打算。

二 从宋淇对《小团圆》的修改建议看张爱玲晚期风格的转型

宋淇与张爱玲关于《小团圆》的创作与修改经历了数次往返讨论,既呈现出了读者与批评家趣味和张爱玲晚期风格之间的错位,亦暴露出了张爱玲晚期写作中蕴蓄的危机。

此前研究关于《小团圆》与张爱玲晚期写作的讨论多从文本分析入手,或剖析《小团圆》以意识流连缀记忆碎片,呈现出了叙事形式的实验性[14];或以《小团圆》为中心,阐释了张爱玲的“去政治化”理念与解构自我神话的晚期风格的形成[15];或格外肯定《小团圆》之于张爱玲一生的总结意义[16];或借助萨义德的晚期风格理论,比较张爱玲晚期与早期小说的创作异同[17]。

相较于文本分析,从《小团圆》文本的生成过程入手,围绕文学代理人与作者关于《小团圆》创作与修改的讨论互动,更便于还原与丰富历史现场的细节肌理,生动剖析张爱玲晚期写作中存在的危机。

(一)建议将《小团圆》修改为通俗喜剧

在1976年4月15日信中宋淇以香港文坛与大众传媒对《小团圆》的阅读期待为“诱饵”,希图说服张爱玲修改《小团圆》,宋淇在信中称:“《小团圆》的名字太好了,此地的TV都已表示兴趣,他们心目中认为是个热闹、好笑、轻松的爱情故事。很少有书未出,凭三个字的书名而轰起来的。所以你如果不改,以原来面目给平,那真是天大的let down[辜负]!”[18]而事实上这已经不是宋淇第一次感叹“小团圆”的取名极具戏剧性与商业价值了,在1976年3月21日写给张爱玲的信中,宋淇就格外称赞“《小团圆》这名字真好,读者一看就知道‘有戏’”[19]。其时宋淇尚未阅读到《小团圆》,他的期待实际上是建筑在由文题引发的“有戏”的预设上,而他在阅毕《小团圆》后的失望也主要是因为对《小团圆》作为通俗喜剧或者通俗爱情故事的心理预期落了空。

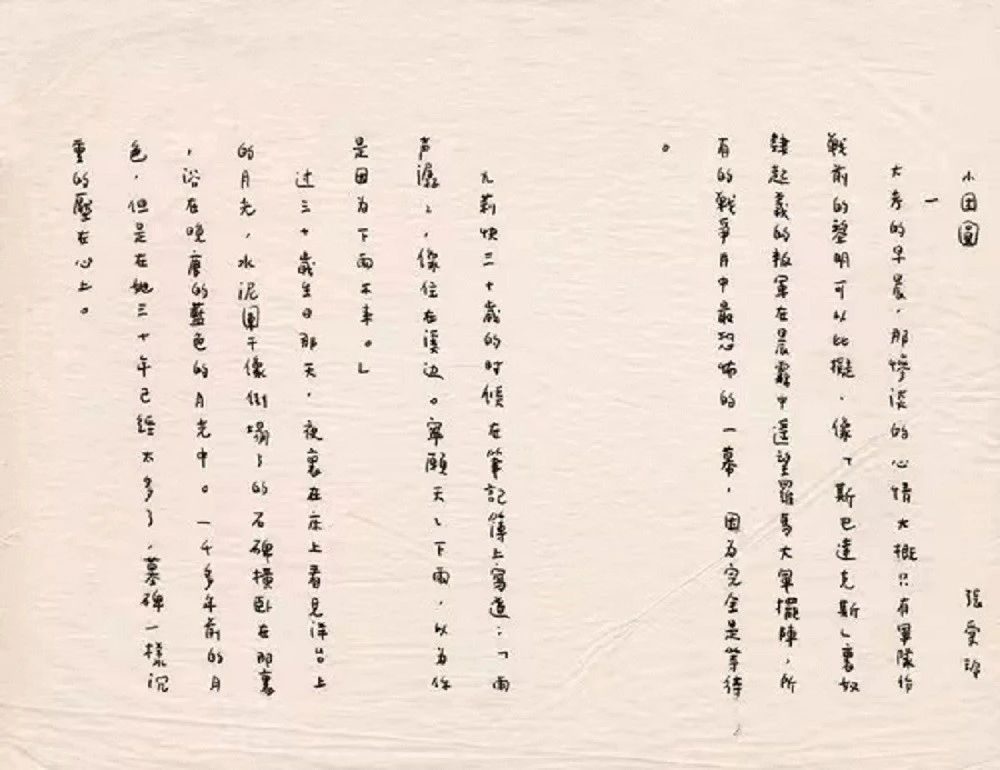

张爱玲《小团圆》手稿2

于是,在1977年3月14日致张爱玲信中宋淇提议“另起炉灶”重写《小团圆》,并提出了将《小团圆》改造为通俗喜剧或通俗爱情故事的拯救计划。他期待《小团圆》能够延续张爱玲在《情场如战场》《人财两得》中显露出的幽默、俏皮风格,强调“《小团圆》书名极好,是个喜剧名字,书名就可以叫座。我记得你的几个喜剧电影剧本都有你特别的幽默、俏皮之处……我想你不妨在这方面动一下脑筋”[20]。他致力于将《小团圆》打造为读者大众易于且乐于接受的通俗喜剧,甚至还贡献出了他所拟想的《小团圆》故事大纲:

还有一个可能,抗战时很多人去了内地,家眷留在后方,然后在内地娶了“抗战夫人”。现在反其道而行之,我认识有一个人全家在内地,他带了点鹿茸精来上海做单帮,预算回去再带多少两来,可以买下一所大楼,结果迷上了一位女人,单帮也不做了,反而多了一个“沦陷夫人”,当然胜利后仍回到老妻怀抱中去。总之,我们应该把《小团圆》和现在写成的小说分为两回事,才能打开这死结。[21]

宋淇贡献出的内地人战时来上海跑单帮遇“沦陷夫人”,胜利后重回老妻怀抱的喜剧故事,充分显露出其为《小团圆》设定的“热闹、好笑、轻松的爱情故事”的定位,这自然是基于当时通俗文学盛行的香港文坛环境而给出的参考性建议,也与宋淇对张爱玲创作市场价值的分析与把握密切相关。宋淇认为张爱玲应该注重写情节性的小说,重振其“说故事的人的地位”[22],直至1990年代在写给张爱玲的信中,宋淇也还是建议张爱玲应以写“带点老派的讲情节的故事”[23]的方式重振雄风,而其建议立足点也主要是对市场消费需要的洞悉,并举证“台、港的红作家以女性居多,都是写情节小说的”[24]。

不过张爱玲对宋淇以市场价值出发的建言并不买账,在1977年4月7日的复信中张氏言明:“头两章是必要的,因为是key to her character[奠定她角色个性的关键]——高度的压力,极度的孤独(几乎炸死的消息没人可告诉)与self-centeredness[自我中心]。港战写得很乏,但是这题材我不大管人家看着又是炒冷饭。”[25]她明确回绝了宋淇将《小团圆》修改为都市通俗喜剧的建议。“我不大管人家看着又是炒冷饭”,是近乎固执的自我坚持姿态,她进而强调对自身创作动机的看重:“在这创作的低潮时期,我觉得motivation[动机]非常要紧,不是自己觉得非写不可的,敢包写出来谁也不喜欢。”[26]通过张爱玲对《小团圆》的“固执”表现可以看出,其晚期写作看重的是写“深知的题材”、“自己觉得非写不可的”内容。张爱玲拒绝了宋淇的提议,并分别写信给宋淇和平鑫涛,声明《小团圆》需要大改,几时能改好无法预料,并退还了平鑫涛预支的10000美元版税,《小团圆》的出版就此搁浅。

(二)建议坚持“张爱玲笔触”

宋淇建议张爱玲大改甚至放弃《小团圆》另起炉灶,除了顾忌“汉奸之妻”的敏感身份可能会损伤张爱玲的个人声誉以及对读者市场的预判,其实还暴露出了张爱玲晚期创作风格转型这一重大问题。

在为《小团圆》贡献批评意见时,宋淇特别提到了“张爱玲笔触”这一概念:“《小团圆》的前一段讲香港那部分……有不少属于张爱玲笔触的句子,到了后来,一入戏,严肃起来,就没有了,这也是一个没有统一的表现,如果能keep on同样的方式,未必不是一种saving grace[补偿的特色]。”[27]宋淇显然注意到了《小团圆》与张爱玲前期创作之间的差异,但从他建议张爱玲统一句法、保持“张爱玲笔触”来看,其对张爱玲创作风格的转型是较为抵触的,他希望张爱玲能够延续前期的创作路线和写法。对此张爱玲的回复尽管不置可否,却显见地蕴蓄着对自我创作的坚持:“关于《小团圆》你们虑得极是。我还有几篇想写的,与这难题一比,也说不定相形之下都成了避风港。”[28]事实上是以暂时搁置不提的方式处理了意见分歧。

而自《小团圆》始,张爱玲与宋淇之间针对张爱玲晚期写作风格的认识分歧日渐浮出水面。《小团圆》按下不表,随后推出的《浮花浪蕊》也未被宋淇看好,在1978年3月8日致张爱玲信中宋淇坦言:“《浮》写得平淡中见功力,我倒是很喜欢,在你的作品中另具一格,年轻人凡[反]正不会喜欢的。”[29]而在1978年4月2日信中谈及《相见欢》,宋淇亦表达了相类看法:“你现在走的好像是绚烂之极,归于平淡,恐怕不容易吸引青年读者。这样写下去说不定会变成the writer’s writer[作家中的作家]。”[30]无论是“平淡中见功力”还是“绚烂之极,归于平淡”,宋淇的评价显然抓住了张爱玲晚期风格转型之神髓,但对于张爱玲风格的转向,其态度却颇为复杂。尽管他声称自己对此是欣赏的,但对于张爱玲的风格转向能否吸引住青年读者,宋淇显然没有信心,他甚至担心张爱玲会就此失去读者市场,变成“the writer’s writer”。

张爱玲小说集《传奇》初版目录

宋淇的这种担忧在1978年6月11日信中被再度提及:“照目前情形看来,读者仍停留于欣赏故事曲折有动作的小说。你最近写微妙的心理状态和episodic[片段]的短篇,恐不易讨好,下一册短篇集,至少还应有类似《色,戒》那样的两三篇,否则销路或许会有问题。当然要你回到以前《传奇》的时代是不可能的,但至少可以折衷,不要完全像最近的三篇那样。”[31]宋淇指出了张爱玲有意探索“写微妙的心理状态和片段的短篇”的尝试与读者停留于欣赏情节曲折的小说的审美趣味之间的错位。出于对作品销路和作家收入的考量,宋淇建议张爱玲能够多创作一些类似《色,戒》的小说,以稳固读者市场。言辞间“回到以前《传奇》的时代是不可能的”的暗自惋惜,显然又是“张爱玲笔触”的影响焦虑在发挥作用。而对于宋淇建议其多创作《色,戒》类小说的建议,张爱玲则直白回复:“哪有像《色,戒》这样千载难逢的故事?写了也决计要多搁些时,一年半载不会有。”[32]

张爱玲散文集《流言》1944年初版本

比之于出版短篇小说集,宋淇更建议张爱玲出散文集,他认为“《流言》水准比小说不稍逊色”[33],看重的就是张氏前期语言风格的突出表现力。在宋淇看来,张爱玲由于“离中国太久,没有机会同人谈话,看的中文书报也较少,停写之后忽然大写,文章有点生硬”[34],语言环境的隔膜一定程度上造成了表达上的缠夹与模糊。从感叹张爱玲“最近多写之后,已渐恢复原来的风格,应该出一本散文专集”[35]的评价看,他显然是以前期的“张爱玲笔触”作为参照系拒斥其风格转型的。1980年3月19日致张爱玲信中,宋淇谈及对《吃与画饼充饥》一文的观感时也提出“全文开始较好,有较多张爱玲笔触,中段以后较弱,结尾虽力自振作,但欲起乏力”[36]。由此足见,“张爱玲笔触”的多寡始终是宋淇衡量张爱玲文章好坏的一个重要标准。事实上并非仅宋淇提出过批评,亦舒、水晶等资深“张迷”亦对张爱玲的风格转换表达过抵触与不满,张爱玲对此亦心知肚明。在1979年9月4日致宋淇、邝文美夫妇信中,张爱玲专门提到亦舒与水晶对其晚期作品《相见欢》《浮花浪蕊》《表姨细姨及其他》的批评,“虽然措辞较客气,也是恨不得我快点死掉,免得破坏image[形象]”[37]。

照片为1954年邝文美陪张爱玲在香港所摄。1984年张爱玲在洛杉矶搬家理行李,看到这张照片上兰心照相馆的署名与日期,刚巧整三十年前,不禁自题“怅望卅秋一洒泪,萧条异代不同时。”

但是即便不被朋友与批评界看好,张爱玲依然故我,并未放弃改写《小团圆》,在1976、1977、1979年多封致夏志清信中张爱玲提及:“《小团圆》牵涉太广,许多地方有妨碍,需要加工”[38],“《小团圆》需要改写,相当麻烦”[39],“我在改写长篇《小团圆》”[40]。在1978、1979年致宋淇、邝文美夫妇信中张爱玲也提到正在改写《小团圆》,但主要侧重的是对母女关系的修改。之后十来年的书信中《小团圆》似乎从此消失、弃置不提了,事实上张爱玲并未放弃对《小团圆》的改写,1990年1月9日,在11年未有提及的情形下张爱玲再度在信中言及自己正在改写《小团圆》,并称改写过程“相当费事,改了又改,奇慢。‘才尽’也就随他们去说了,先要过了自己这一关”[41]。三十年间深居简出、几乎与世隔绝的去社会化的生活方式使得张爱玲除了记忆书写似乎别无更好的熟悉题材可以选择,面对“江郎才尽”的质疑与批评,她还是“固执己见”地不愿放弃对“过去的事”的书写,这亦体现出其对写“我自己的故事”[42]的写作计划的坚持。

三 张爱玲叮嘱销毁《小团圆》背后

事实上《小团圆》只是张爱玲自传体写作计划中的一环,早在二十世纪五六十年代,张爱玲即已尝试用英文创作了自传体小说《雷峰塔》(The Fall of the Pagoda)和《易经》(The Book of Change)。《雷峰塔》以少女琵琶逃出父亲家为终,《易经》的开篇承接了《雷峰塔》的结尾,以少女琵琶与母亲、姑姑同住为始,两者构成了张氏自传体书写的上下篇。但遗憾的是,《雷峰塔》与《易经》接连遭遇出版受挫,在写给《世界作家简介·一九五〇—一九七〇,二十世纪作家简介补册》(World Authors 1950-1970,A Companion Volume to Twentieth Century Authors)的《自白》中,张爱玲将《雷峰塔》和《易经》的出版受阻归因于语言与文化理解上的障碍和冷战格局下政治意识形态分歧的影响。在1963年6月23日写给宋淇、邝文美夫妇的书信中张爱玲还流露出另一层担忧与挫败,即对《雷峰塔》与《易经》这类写自己“过去的事”的创作是否具有市场价值的疑虑,怀疑读者“是否有耐性天天看这些童年琐事”[43]。

幼时张爱玲

不过张爱玲并没有因此放弃书写“过去的事”,其在1976年3月14日致宋淇、邝文美信中言明《小团圆》与《易经》的亲缘关系,指出《小团圆》正是将《易经》的一小部分加上爱情故事连缀而成。《小团圆》正是张爱玲晚期自传体写作计划的延续,“《易经》(The Book of Change)及《雷峰塔》(The Fall of the Pagoda)就是《小团圆》的创作蓝本”[44]。

在其晚期自传体小说中,张爱玲通过对乱世中人安身立命所凭借的思想支撑的挖掘建立起老子思想与民族心理的关联。在《易经》中张爱玲指出:“阴阳不歇的冲突中,老子显然相信阴是女性,多数时候弱能胜强。琵琶心里想老子确实是胜过了孔子,虽然官面上推崇的不是老子。民族心理上多的是老子而不是孔子。历史上天灾人祸频仍,老子始终是唯一的支柱。”[45]其对老子以阴为女性,认为弱能胜强的阐发正与她在《自己的文章》中以“妇人性”对抗“超人性”的历史观相合。张爱玲正是以“妇人性”作为日常的、细节的代表,以“超人性”代表时代社会发展的先锋性和决定性力量。其晚期执迷于追求日常细节的记忆书写,正是无处安放自身且拒斥随着时代发展而调整自适的某种自我放逐。她的这种自我放逐最终导向超越时间、超越时代的普泛意义上对永恒性的追求,使其陷入了历史虚无主义的旋涡,也使其借助创作《小团圆》寻求“完全幻灭了之后也还有点什么东西在”[46]的目的落空,这也是张爱玲在临终时叮嘱“《小团圆》小说要销毁”[47]的原因之一。

张爱玲母亲黄逸梵1930年代中叶在法国

另一方面,张爱玲决定“要销毁”《小团圆》并非出于对其创作失败之默认,而更多是生命晚景之时对以自传体记忆书写作为自我疗愈手段有效性的反思。不少学者看重张爱玲使用“团圆”一词的反讽意味,认为《小团圆》是针对胡兰成《今生今世》的回击和复仇之作,就连宋淇也持此见,但本文认为爱情并不是《小团圆》反讽的焦点,亲情才是张爱玲念兹在兹、难以挣脱的心结所在。“小团圆”似指九莉与邵之雍之聚散离合,但实际上九莉与母亲也先后经历了四度“小团圆”,短暂相处,又最终别离。张爱玲在《小团圆》中反复叙写九莉与蕊秋母女之间的相互伤害,“显出她与过去经验角力的痕迹”[48],而执迷于创伤记忆的反复书写,则正是张爱玲借以宣泄和转化情感重负的尝试。张氏创作《小团圆》,就“好像在揭自己的疮疤,强迫自己面对生命中的难堪,甚至是要用书写来报感情的仇”[49]。因此张爱玲埋首于自传体书写,既是对于创伤记忆的自我修复努力与精神慰藉寻求,更是遍历酷刑式的自我折磨,其间充斥着与父亲、母亲、爱人之间撕裂的情感创伤。

左右图分别为张爱玲祖父、祖母

而且并非仅限于《小团圆》,在《雷峰塔》《易经》《爱憎表》《对照记》等一系列晚期自传体创作中,张爱玲对童年细碎琐事和传说中祖父母爱情传奇的反复咀嚼,都近似一种自虐型的情感补偿。祖父母早已逝去,对张爱玲而言是一 种不可逆的固定的情感关系,给漂泊海外的她提供难得的精神慰藉与稳定的心理支撑。然而张爱玲念兹在兹的“煊赫旧家声”和祖父母的爱情传奇毕竟是她未曾经验过的存在于“传说”中的记忆经验,这种情感补偿机制的致命吸引指向的却是根底上的近于虚无,也揭示出其以记忆书写作为疗愈自我的情感补偿手段极易走向欲望的悬置,加深主体的危机感。就像她晚年为了躲避跳蚤不断搬家一样,她要躲避的从来不是看不见的跳蚤,而是精神上的焦虑和不安,这也就不难理解张爱玲何以在临终之前决定要销毁《小团圆》了。

唐娒嘉

北京交通大学马克思主义学院

100044

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2024年第1期)

注 释

[1]张爱玲、宋淇、邝文美:《纸短情长:张爱玲往来书信集 1》,台湾皇冠出版社2020年版,第268页。

[2]唐娒嘉:《张爱玲〈小团圆〉计划连载与出版事宜考辨》,《新文学史料》2023年第1期。

[3]张爱玲、宋淇、邝文美:《纸短情长:张爱玲往来书信集1》,第301页。

[4][6][7]张爱玲、宋淇、邝文美:《纸短情长:张爱玲往来书信集1》,第302、303、345页。

[5]陈芳明:《台湾新文学史》(下),联经出版事业股份有限公司2011年版,第533页。

[8]林以亮:《私语张爱玲》,《明报月刊》1976年3月。

[9][10][11][12][13]张爱玲、宋淇、邝文美:《纸短情长:张爱玲往来书信集1》,第282、313、313、313、313页。

[14]陈建华:《“张爱玲笔触”——以晚期中短篇小说为中心》,《文艺争鸣》2022年第9期。

[15]卓娜:《张爱玲晚期风格的形成——以〈浮花浪蕊〉〈色,戒〉〈小团圆〉为例》,中国社会科学院大学硕士学位论文,2021年。

[16]程小强:《张爱玲晚期文学论》,陕西师范大学博士学位论文,2015年。

[17]李淼然:《张爱玲晚期自传小说与“晚期风格”》,中央民族大学硕士学位论文,2015年。

[18][19]张爱玲、宋淇、邝文美:《纸短情长:张爱玲往来书信集1》,第315、298页。

[20][21][23][24][25]张爱玲、宋淇、邝文美:《纸短情长:张爱玲往来书信集1》,第350、350、475、475、352页。

[22]张爱玲、宋淇、邝文美:《书不尽言:张爱玲往来书信集2》,台湾皇冠出版社2020年版,第475页。

[26][27][28][29]张爱玲、宋淇、邝文美:《纸短情长:张爱玲往来书信集1》,第352、325、346、378页。

[30][31][32][33][34][35]张爱玲、宋淇、邝文美:《纸短情长:张爱玲往来书信集1》,第380、388、390、391、392、392页。

[36]张爱玲、宋淇、邝文美:《书不尽言:张爱玲往来书信集2》,第12页。

[37]张爱玲、宋淇、邝文美:《纸短情长:张爱玲往来书信集 1》,第420页。

[38][39][40]夏志清编注:《张爱玲给我的信件》,长江文艺出版社2014年版,第210、218、255页。

[41]张爱玲、宋淇、邝文美:《书不尽言:张爱玲往来书信集2》,第391页。

[42]张爱玲、宋淇、邝文美:《张爱玲私语录》,北京十月文艺出版社2011年版,第51页。

[43]张爱玲、宋淇、邝文美:《纸短情长:张爱玲往来书信集1》,第112页。

[44]冯晞乾:《在加多利山寻找张爱玲》,三联书店(香港)有限公司2018年版,第121页。

[45][46]张爱玲:《易经》,北京十月文艺出版社2011年版,第26、7页。

[47]张爱玲、宋淇、邝文美:《书不尽言:张爱玲往来书信集2》,第484页。

[48]王德威:《此恨绵绵无绝期——从〈金锁记〉到〈怨女〉》,《落地的麦子不死——张爱玲与“张派”传人》,山东画报出版社2004年版,第5页。

[49]凌性杰:《在惘惘的威胁里》,《联合文学》第333期,2012年7月1日。

|