|

郑振铎

内容提要

“旅游”作为休闲娱乐的方式是一种伴随着交通、商业的发展而出现的现代“发明”。对于民国的国人而言“旅游”这一舶来品并非不言自明的,而是经过文化建构的。郑振铎1926年前往莫干山避暑,1927年乘坐邮轮赴法,并分别写有《山中杂记》《欧行日记》记录行旅体验。其游记散文背后,一种现代游客的自觉意识正在浮现。正是在这一意识观照下,他才能在常规性风景赏玩之外“发现”并经验到现代“旅游”本身,在写作中触及了作为景观的公共空间、交通的交换机制、现代游客身份的意涵等问题。考察郑振铎对鲜少被新文化人关注的“旅游现代性”的捕捉,或可切入旅游活动牵动下民国社会现代经验的生成与变迁。

关 键 词

郑振铎 旅游现代性 游客意识 游记

在中国现代旅游业进入黄金发展期的1927年前后,郑振铎也有两次“旅游”经验:一次是1926年的莫干山避暑,一次是1927年乘坐邮轮赴法。前者的避暑经历被他写成《山中杂记》,而后者的邮轮体验也被他以公开发表的文章和私人日记的形式记录下来。尽管避暑和搭乘邮轮都并非直接出于旅游的目的,但在空间变换、交通往来间,郑振铎却经验到作为现代性产物的“旅游”本身。不同于寄情自然山水、观察社会人生的古典游传统,现代“旅游”活动与交通发展、商业开发、休闲娱乐等息息相关,已发展出崭新的文化内涵并塑造和影响着现代人的生活习惯与观念。正是在这个意义上,郑振铎对“旅游”活动的记录与审视意味着现代游客的主体自觉意识正在浮现,而游记写作也开始深入旅游活动经验的“内部”。

一 作为“景观”的公共空间

1926年7月郑振铎和岳父高梦旦、友人唐擘黄去莫干山避暑消夏。对他而言此行并不纯然是消夏休闲之旅,而是一次远离上海纷繁事务的静心之旅。彼时郑振铎正忙于《文学大纲》的写作。本月中,他“重写了全书的《序言》,同时又把最前面的十一章略作修订”[1]。尽管完成了第一册,但《大纲》剩余的工作和上海暑热的天气使他陷入倦怠,“几乎有两个礼拜没有做事了,再不到清净些的地方,专心做些事,真要不了”[2]。避暑期间,他写了《山中通信》记述去莫干山的沿途情况。避暑结束后的8月至11月,又根据回忆写成几篇散记。1927年1月莫干山系列散记作为《山中杂记》由开明书店出版。

郑振铎:《山中杂记》,开明书店1929年版

作为近代中国四大避暑地之一的莫干山位于浙江武康县境内,为西方传教士开辟。光绪二十年左右美国传教士佛礼甲为寻一处避暑地,成为入山的第一位西人。“至光绪廿四年,教士伊文思购地一方,筑茅屋数椽,是为西人在山购地之始。”[3]随着传教士白鼐建成最早的房屋,避暑会作为“一司祈祷之事,一司道路卫生防御等事”[4]的组织管理机构也同时建立。莫干山在晚清被开发,因教会的主导其不仅被开辟为景区,更是一开始就具有小型西人社会的完整形态。随着旅游业发展,民国时期莫干山不再是西人和少数国人的专享,而渐成江浙一带民众的避暑首选。商务印书馆出版《莫干山指南》“首次编印早于民国十年四月”[5],1934年又发行增订版。1932年中国旅行社出版了赵君豪的《莫干山导游》。指南导游读物的出现,表明莫干山逐渐由西人、教会专享向中国民众开放的趋势。

赵君豪:《莫干山导游》,中国旅行社1932年版

《山中杂记》第一篇专谈了“避暑会”。对普通中国游客而言,除了莫干山的风景,由避暑会运转下西人构建的小社会也构成“第二重”景观。作为组织机构的避暑会,通常指业主制定决议、商定事宜的管理机构,但同时在山间建造的泳池、球场等公共设施也以物态化的形式彰显着避暑会的“在场”。郑振铎一行上山后,莫干山避暑会正就工匠擅自增加工资而发布公告。对此郑振铎感慨避暑会“倒可以有权力操纵着全山的政治大权”[6]。他向山上有地产的中国业主询问是否参与避暑会,却得到外国人独揽的答复。避暑会的成立一定意义上使莫干山成为西人自治之地,虽非租界却带有租界色彩。操纵全山政治大权一语正是郑振铎对西人掌握事权、订立制度的不满。然而对于基础设施建设及其所在的公共空间,他的民族主义负面感受则被对文明的向往取代。其笔下流露出对西人公共环境设施的好感:

他们设了一个游泳池,一个很大的网球场,建筑都很好,管理得都很有秩序。……大约是在星期五,总有一次音乐合奏会在那里举行。一切事业都举办得很整齐的。[7]

这段描写并非出于观赏猎奇的随意记录。郑振铎对公共环境设施及其背后的文明、文化问题是有自觉关注意识的。因为出于对比之意,他还评价了国人在莫干山建造的唯一一处公共场所:

再没有比这个亭更粗陋而不谐和的建筑物了,一点式样也没有,不知是什么东西,亭不像亭,塔不像塔,中不是中,西不是西,又不是中西的合璧,单直可以说是一无美感,一无知识者所设计的亭子。[8]

这座“中西不类”的凉亭,将四组水门汀桌椅和亭中隆起的高丘合建一处。美学上似有发扬传统亭台楼阁韵味以配合山水意境的想法,但发挥公共场所便利之用的水泥桌椅又使亭子不伦不类。郑振铎对凉亭的审视,显然以西人公共设施为参照,他关于公共空间的美学判断也受此影响。除了公共景观设施,《山市》还介绍了他看到的商业情况。山市集中在山腰处,最大的商铺是商务书馆,此外亦有服装店、五金店等。从1930年代商务印书馆莫干山夏令陈列所的广告可见,商务不只专营图书亦兼售各种休闲娱乐器材。从泳池、幼稚园、网球场等公共基础设施到贩售照相机、中西文具的商业氛围,避暑地虽处于看似封闭的传统山林,实则是一处具有浓厚西方现代化色彩的空间。所以尽管来此静休,但郑振铎依然无法忽视莫干山“城市摩登”的一面。

以城市基础设施和都市消费文化构建起来的现代公共空间,不只是现代化进程中的客观标示,更是通过对日常生活的参与改变个体感觉、观念的具体媒介。对于在上海的郑振铎和商务同人而言,餐馆茶肆不只是饮食娱乐之处,亦是联络感情、商议公事的场所。关于文学会聚餐、同人会晤,据王伯祥日记记录:

会所本在北四川路武昌路会元楼,因不容多座,临时改在粤商大酒楼。[9]

散馆后与振铎、圣陶、雁冰同往来青阁晤乃乾,同至高长兴小饮。[10]

十一时半,乃出门径往法大马路鸿运楼参加文学会同人聚餐。[11]

张廷银、刘应梅整理:《王伯祥日记》,中华书局2020年版

虹口的会元楼、粤商大酒楼是粤菜馆,高长兴是“四马路”上卖柜台酒的老字号,鸿运楼是宁帮风味菜馆。老字号餐馆之外,日常短坐聊天之处还有与先施和永安三足鼎立的新新商场以及卓别麟、北冰洋冰室、微微公司等。1926年7月朱自清到上海后,郑振铎、王伯祥便带他游览沙发花园,“园在霞飞路、善钟路之角,地广而布置甚奇,颇可游赏”[12]。同月,法国人举办国庆提灯会在公园燃放烟花,怅惘不得入的郑振铎一行只能在公园外观赏。咖啡馆、冰室、老字号餐馆既作为商业场所构成十里洋场的现代景观,也无形中成为新文化人生活、工作和休闲的公共空间。尽管要注意租界的戒严时间、公园开放亦多有限制,国人与现代文明之间立有一道清晰的民族主义障壁,但由公共空间所“演示”的现代生活观念却悄然改变着国人的习惯。郑振铎对避暑会这一“第二重”景观的审视,正是一个经由现代都市空间浸润过的主体才具有的视野敏感。尽管表面上,他对西人主宰避暑会最大的不满在于主权问题,但更深层上他已俨然遵循于避暑会制造出的空间美学规范,并生成了关于国人公共空间、城市建设问题的思考。

沙发花园

图片来源:娄承浩、薛顺生编著:《老上海经典建筑》,同济大学出版社2002年版

1926年12月间,郑振铎接连两天写成了《上海之公园问题》和《上海的居宅问题》,并将其作为城市社会问题专论发表在1927年2月的《文学周报》上。写这两篇文章时,离莫干山避暑的7月底差不多过了5个月,但距莫干山回忆散记的书写完成只隔1月。虽不能说两篇专论受避暑会影响,但对于市政问题、公共空间的思考却应是连贯而来。在《上海之公园问题》中,郑振铎提出了两个问题,一是由市政改造角度出发,认为上海公园数量不够,要市政“着手于运动公园的增设”[13];二是由主权角度出发,指出西人在华土禁止国人享用公园的现状,进而为国人争取公园开放的权利。“公园运动”发起的直接背景是“收回租界”运动。对此郑振铎在文中亦有提及:“区区公园运动而尚不能成功,则还谈什么收回租界!”[14]就“公园运动”问题郑振铎延续着看待避暑会的矛盾逻辑,一面相信公园建设关乎市民运动、健康的权益,服膺于现代文明的理念;一面又收束于“收回租界”的民族主义情绪中。慑于北伐胜利和武汉收回租界的影响,上海“公园运动”最终迎来开放公园议案的通过,国人可购门票进入黄浦公园。从对莫干山避暑会作为景观的审视到“公园运动”,郑振铎对现代城市中公共空间的关切从私人生活习惯上升到市民权利问题,表面上是与西人夺权的斗争,其内里也折射出国人的文明观念正被公共空间及其传递出的风尚塑造。

郑振铎:《上海之公园问题》,《文学周报》1927年第262、263合期

图片来源:晚清民国期刊全文数据库

二 交通线上的“虎烈拉”

若怀《莫干山游记》中的莫干山汽车站照片

图片来源:晚清民国期刊全文数据库

1926年由上海去莫干山的交通因铁路局为游览者特设方案,故比去上海周边的苏州、扬州还方便。对此郑振铎还专门描述过换乘路线,“到了艮山门(杭州的近郊)早有一列小火车在等着我们到拱宸桥了;到了拱宸桥,又早有一艘汽船在等着我们到莫干山前的三桥埠了;到了三桥埠,又早有许多轿夫挑夫在等着我们了”[15]。1927年《旅行杂志》消夏专号也全面介绍过该段交通信息。尽管途中至少有两次换乘,但后续接驳交通衔接流畅、乘轿上山一条龙服务,几乎实现了从上海直达景区的效果。为便利游客,铁路局不但安排交通工具提前到位,也尽量缩短换乘时间。正是一路省心快捷才让郑振铎有比游览苏州扬州都便利之感。1928年浙江省政府第104次会议通过《武康莫干山管理局案》,5月莫干山管理局成立“标志着莫干山避暑地的行政管理权自此完全回归中国政府”[16]。此后国人对避暑地道路市政、公共设施的完善也进入加速期。1929年杭长公路三莫支线通车,从杭州可直乘汽车抵莫干山。沪杭甬路局和浙江省公路管理局还制定了火车汽车山轿联运办法。购买沪莫头等联票的可乘四人小包车;二、三等联票,乘坐备有软垫的公共汽车。汽车的开通不但减少了舟车劳顿,亦提前开启了赏玩之旅,沿途远山近水、幽幽翠竹足以让游客游目骋怀放松心情。交通升级是缩短地域联结、推动空间面貌更迭的重要媒介,背后是交换流动的逻辑。然而铁路、公路之于现代旅游的影响,不只体现在道路建设实绩上,也关涉着新奇事物的“闯入”和观念的碰撞交融。

1927年《旅行杂志》夏季号封面,该期为避暑消夏专号

图片来源:晚清民国期刊全文数据库

《山中杂记》中的《三死》讲述了发生在莫干山中的三起死亡事件。一位山上的看山老者死于火灾,一位青年人疗养期间死于肺病,还有一位中年人突然死亡被山民们疑为霍乱。在“三死”中,看山老者和中年人构成了一组颇有意味的对照。前者深居山林几十年,见证了莫干山从原始状态到西人进驻开发后的改变;而中年人作为上海来的银行家,虽死于肺病发作,却引起了山民和住客关于霍乱传入的猜忌恐慌。在这组并置的死亡事件中,在地的老者象征着恒常、封闭的传统时间,成为莫干山现代化变量中的常量;而外来银行家则是新奇、惊异、变动的代名词,投射出莫干山近代以来不断与新质“遭遇”的过程。

高士奇:《虎烈拉》,《读书生活》1935年第2卷第4期

图片来源:晚清民国期刊全文数据库

银行家猝死引发山民慌乱是因为担心他可能患有疫病“虎烈拉”。山民口中的“虎烈拉”是时人对霍乱(cholera)的翻译。1935年高士奇为《读书生活》撰写科学小品时专作《虎烈拉》一文介绍霍乱。从传入史看,虎烈拉发源于印度,19世纪初“入侵”包括中国在内的其他亚洲国家。据高士奇文章,至1935年广大民众对虎烈拉应仍无确切认知,“只看懂了一个虎字,其余两个字看不出什么意义来,大约是和老虎总有一点关系吗”[17]。所以尽管卫生局会发布虎疫警告呼吁市民接种预防针,但每年夏天民众还是会陷入“闻虎色变”的恐慌。虎疫作为从印度传入的疫病,沿海开埠地区和交通便捷之地的民众较先接触到。在新闻报纸中,上海及其周边城市多有关于虎烈拉的报道。1930年《时报》发布地为常熟的一则短讯中报道了常熟发现吐泻腹痛感染霍乱的病例。[18]1931年《新闻报》上发布松江因造桥污染河水而引发的假性虎烈拉新闻。[19]沪上较早的记述则是1925年女影星王侃如作的《虎烈拉》一文。她记录了已是秋凉的上海发生虎烈拉“成了一个有疫口岸”[20]。虎疫来袭只是一个背景,王侃如的真正用意是借病菌之剧揭示十里洋场满地毒气的隐性都市流毒。一方面,对于疫病的恐慌反映出民众对这一外来流行病的应对尚处于陌生、接受的过程;另一方面围绕“虎烈拉”生成的疾病现代性表述,却已针砭着都市肌体在现代化进程中的溃变腐化。

作为沿海城市,上海及周边城市与霍乱的“交锋”,只是病菌入侵背后作为交通开放便利之地的静态呈现,而虎疫向内陆腹地的传播则更动态凸显出流行病背后的交通载体。1932年潼关发生虎烈拉,据时人回忆疫情沿着交通要线传入,“由海轮带入我国沿海地区,登陆后,即沿铁路、公路交通疾速蔓延”[21]。由此,运输旅客游人、货物商品的交通也是一条霍乱入侵的交通线。从这一意义看,《三死》中关于霍乱的猜测无意间延伸了郑振铎对于交通的观察。尽管郑振铎本人或许只是对“三死”作了猎奇式记录,但该文本却进一步揭示出交通的交换、流动机制。“交通”不仅是官方公报中道路铺设的实绩,更表征着异质与本体、外来与本土遭遇融合的过程,一如老者与银行家的故事所隐喻的。而莫干山避暑地的现代形塑也遵循着同样的逻辑。

郑振铎的莫干山之行是为躲避上海都市生活,在古朴的自然环境中调整身心。借清幽的自然环境、慢节奏的时间对都市身心予以疗愈,也是莫干山作为避暑地的意义所在。出于逃离现代化生活氛围的考量,郑振铎并没有同岳父高梦旦一起住在更先进的铁路酒店,而是住在条件简陋的滴翠轩。入夜后滴翠轩没有灯光,住客遵循日出而作日落而息的原始生活习惯。在山中,他不但寄情山水陶冶身心,且工作效率也大大提高。这是一个身心俱疲的都市人在传统山水意境和前现代生活秩序中自我疗愈的典型叙事。但《三死》中霍乱恐慌又把这看似自足的避暑山林撕开一丝裂隙。莫干山作为避暑地,有翠林幽竹和清泉环绕的自然环境,也有剑池塔山代表的人文资源,勾连着古中国寄情山水的古典意境和前现代审美趣味。作为摩登都市的“他者”,它提供着完全异质的文化心态和自然景观,正是这些内容成为现代都市生活解毒剂。但有意味的是这些资源的被调用依然遵循于现代观念。

若怀《莫干山游记》中的莫干山全景照片

图片来源:晚清民国期刊全文数据库

避暑地向国人的普及过程中伴随着对健康观念的宣传。1930年的《广济医刊》登有若怀写的《莫干山游记》。作者是位医生,他开篇即说现代人因生活之艰、俗世所扰而不能身心舒展,并指出旅行是最好的纾解之道。而有着清风洌泉、宜人温度的莫干山正是天然避暑胜地。在推介莫干山疗养院时他说,“故曾有住两星期后,即能加增体重,盖与花鸟为邻,早眠早起,一改寻常生活状态。生理自然有康健之增进”[22]。而莫干山肺病疗养院的院长周君常更是数次入山,详加试验茂林修竹对涵养胸襟、治愈痼疾的功效。疗养院作为休养身心的医疗机构是现代化的,它借健康理念进一步激活了传统山林资源,并为莫干山贴上康养标签使其作为旅游胜地而崛起。无论是躲避城市生活的疲惫状态还是肺病疗养院,古典山林幽境的“再发现”无疑受“追求健康”这一理念的影响。而以寻幽访胜、走进自然为健康的现代医学理念背后正是先有了一具现代都市生活制造出的“沉重肉身”。在这个意义上,虎烈拉闯入山林除对交通本身效率化的显影外,也体现出其背后更为关键的现代社会流动与交换的逻辑。正是交通大开带来了新异之物霍乱才促使人们注意起公共卫生。进言之,正是有了饱受都市病折磨的现代人,才有了健康观念和被其打造出的避暑地。如此古典山林才从其固有的文化传统中被征用、编织进旅游现代性所要讲述的故事中。

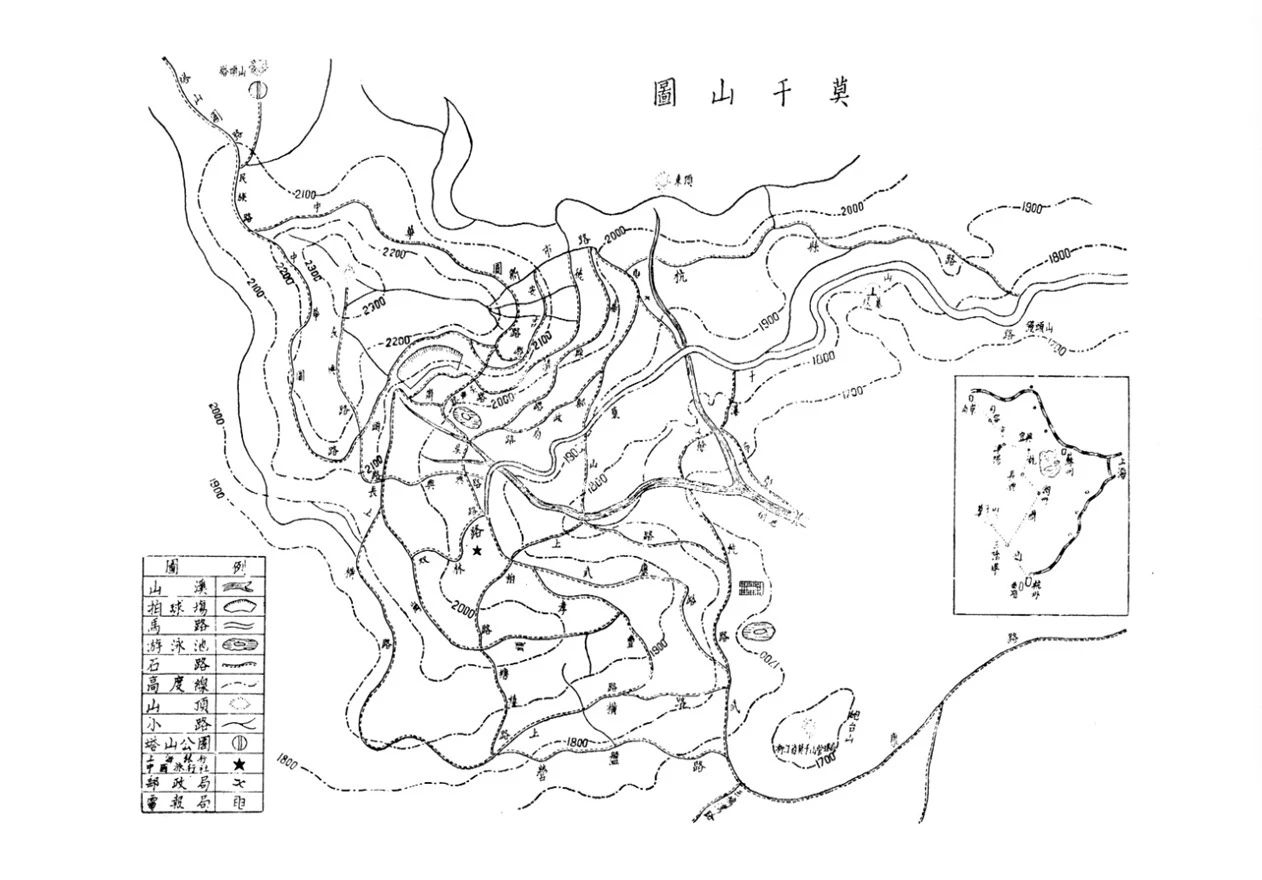

莫干山图

图片来源:赵君豪:《莫干山导游》,中国旅行社1932年版

三 “浮家泛宅”中的游客体验

1927年5月郑振铎登上“Athos号”离开白色恐怖的上海远赴法国避难。同行的有女记者陈学昭、进步学生魏兆淇等。在海上航行的30多天里,五位新文化人将行旅体验撰写成文寄回国,在《文学周报》上开辟了“Athos号”。1923年冰心、许地山等搭乘“约克逊号”赴美留学,就曾在海行途中合办文艺性壁报《海啸》。[23]从“约克逊号”的《海啸》到“Athos号”,枯燥的远洋航程不但为创作者带来充分的时间,邮轮生活、海行风景亦直接为行文提供了绝好素材。

作为“Athos号”的第一篇文章,在《我们在Athos上》里郑振铎向读者介绍了邮轮的名字和来历。他以大仲马《侠隐记》中人物阿托士(Athos)向读者引入同名邮轮的介绍。以中国读者熟知的西方文学经验消除对邮轮的陌生感,表明邮轮作为环球旅行的交通工具对大部分国人来说仍属陌生。在文学化引入后,他重点介绍了“Athos号”的沿革和船体信息,具体涉及邮轮吨位、船舱功能及旅客体验等。其中“载重二万四千吨”[24]这一说明书般的参数应是郑振铎上船后获知的,而将其记录下来传给国内读者,表明郑振铎在“经验”邮轮过程中对这一数据的惊奇。在介绍中他以导游自居,并出于照顾国内读者行旅经验的考虑,以长江航行的颠簸感描述海外航程。这种不自觉带入的“导游感”是对自身旅行体验、游客身份的又一次加固。如果说此前莫干山游览中只呈现郑振铎作为游客的细密洞察,则此次以向国内读者介绍邮轮为契机,他开始在形式上获得一种游客身份的“自觉”。

郑振铎对旅游的敏感并非出于吸引读者的写作策略。因为较之私人日记,登报文章中已对这种新奇感进行了节制处理。与“Athos号”上发表的文章同步书写的还有郑振铎寄给妻子高君箴的家信。直至1934年这些私人日记才由良友图书印刷公司以《欧行日记》出版。《欧行日记》同郑振铎在《文学周报》上发表的散文题材多有重合,可视为专号散文的素材底稿。但不同的是,作为与妻子分享旅行的纯私人化写作,日记里充满旅途中关于交通、饮食等的丰富细节,而较少高蹈意义的附加。《欧行日记》虽独立于“Athos号”上结集为《海燕》的散文,但从旅游与文学关系上看却与1927年航程的联系更为紧密。

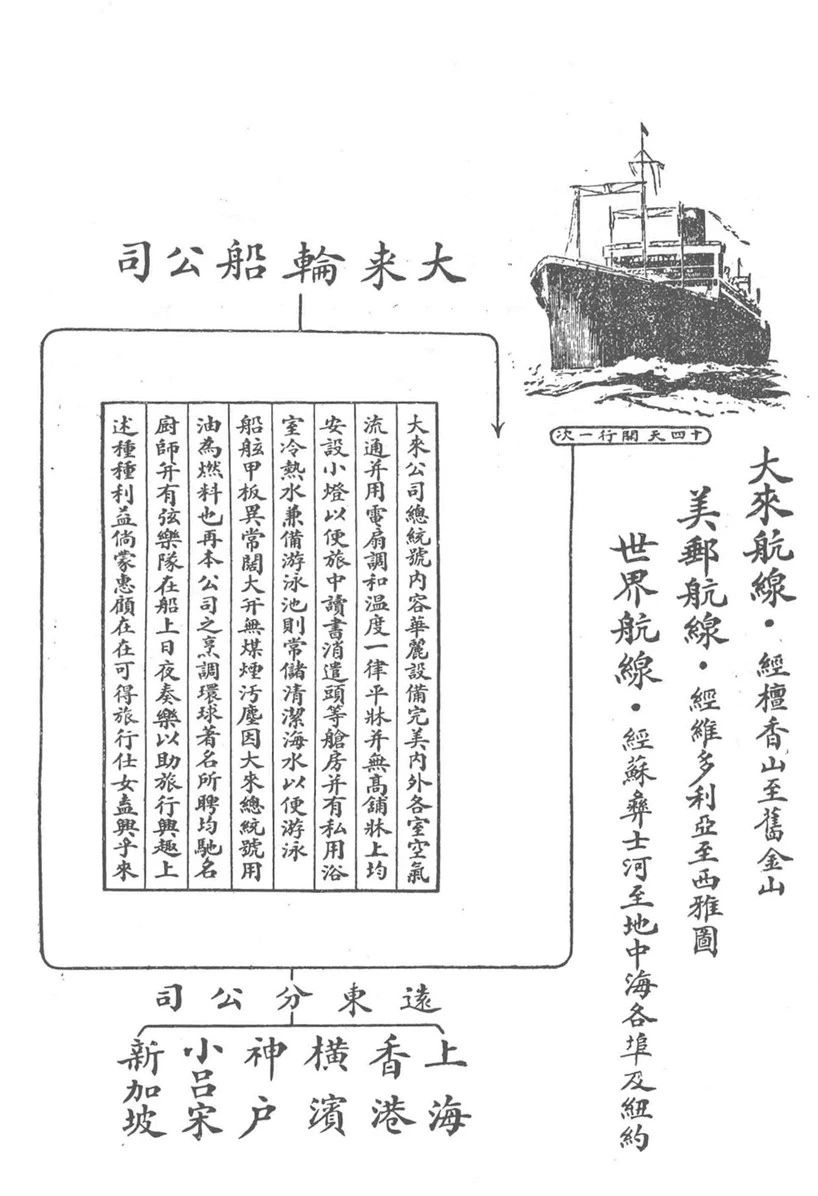

在邮轮上郑振铎曾写过一篇《浮家泛宅》但未见发表。浮家泛宅正是对邮轮这一漂浮在大洋中的现代交通工具作为暂时居所的概括。从日记看,初登三等舱郑振铎就被完善的设备吸引。至参观头等舱,更直接使他生出对家的联想:“我们自以为三等舱已经够好的了,不料与头等舱一比,却等于草舍之比皇宫……卧室的布置也和最讲究的家庭差不多。”[25]现代邮轮旅行兴起于1860年代,邮轮也经历了由运输方式向休闲旅行载体的转变。除海上观光和登岸观光,邮轮旅行的特色就在于打造一处漂浮在海洋上的娱乐场所,“邮轮旅游是以定期航行的海洋邮轮为移动的休闲娱乐场所,利用邮轮上提供的各种设施和服务所做的度假旅游”[26]。1920年代国内邮轮广告的宣传点也集中于舒适性、娱乐休闲性而非交通便捷。大来轮船公司将环境、设备、饮食、娱乐作为卖点,“内外各室空气流通,并用电扇调和温度”,“环球著名所聘均驰名厨师,并有弦乐队在船上日夜奏乐以助旅行兴趣”。[27]交通性的淡化,娱乐休闲功能的凸显,使邮轮即使在茫茫大洋这最具自然化的环境中也携带着现代文明的基因,甚至提供比都市更完备的休闲体验。而郑振铎从满足于三等舱到惊诧于头等舱,“船舱升级”也刷新着他对消费主义神话更新迭代的“震惊”体验。

《旅行杂志》上的大来轮船公司广告

图片来源:晚清民国期刊全文数据库

现代旅游意义下游客这一概念从海外舶来时就有高下之分。教员、学生、探亲民众等属于典型的低级主顾,“所谓低等营业者,非仅如教员学生等,在假期中之廉价旅行,为旅行部所不愿招待”[28]。1920年代中国第一家旅行社中国旅行社成立,虽一改国外旅行部利益至上的风气,对所谓的低级顾客亦殷勤招待,但并不能改变教员学生属于商家眼中获利甚微、易生枝节的低级主顾这一事实。对郑振铎一行而言,邮轮的意义更多在于交通航行而非旅游娱乐。作为三等舱公民,他们只能以在甲板闲坐聊天、在餐厅写作打发时间。尽管受限于经济能力,邮轮之旅的核心体验只能在三等舱的限度呈现,但较之国内滞后的旅游状况,航程本身及餐食供给等基本旅游体验已足让郑振铎兴奋。在日记中他将在船上偶见的一张船期表完整抄录。此外,他还抄录每日菜单并加以评点。这些琐琐记录并非出于海行途中的无聊,而是郑振铎有心为之,希望“或可作为后来旅行者坐法国船之指南也”[29]。可以说他对邮轮的体验恰好合乎邮轮公司的宣传定位,在休闲娱乐、现代设施、餐饮供给等方面捕捉到邮轮旅游的实质。相较而言在同行人笔下,海行中“游”的因素、漂浮的“海上乐园”则往往被忽视。1928年傅雷赴法留学,海行途中撰写《法行通信》不时提到“Athos号”上的经验并以自己的行旅体验加以印证。郑振铎的文字无疑发挥了行旅指南之用,此时其意义便不再局限于文学本身,而成为参与制造国人行旅体验的某种现代性文化质素。

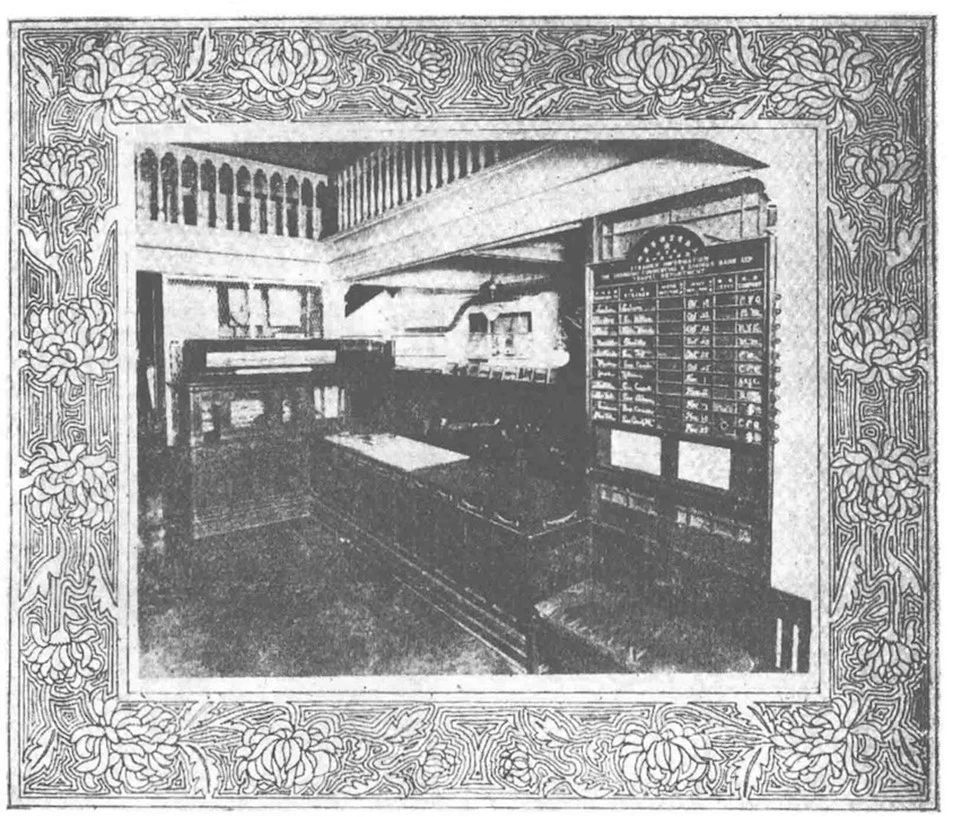

《旅行杂志》上的上海商业储蓄银行旅行部(中国旅行社前身)办公环境照片

图片来源:晚清民国期刊全文数据库

旅游的兴起根本上是对个体“内在感受”的重视,其意义在于通过相关活动使个体完成对自我的短暂整理与放松,正如18世纪赖夏德指南所说,“能使人的器官更完美地进行活动,使人的灵魂显得无比的安详,这些好处,要么得益于游客能自由自在地呼吸纯净的空气,要么得益于旅游带来的持续运动与不间断的娱乐”[30]。而郑振铎虽未专事旅游却捕捉到“游客”的应有之义,即借助现代化便利条件完成对自我的放松。也只有先获得这种身份意识进入旅游现代性塑造的“新传统”中,他才能进一步洞察旅游活动背后新旧传统的变换与更新。但当时,这种“游客”的感觉对大多数国人而言仍是陌生的。实际上,郑振铎对于“旅游”的捕捉正大致同现代旅游业在中国的发展成熟相同步。1927年也恰是本土旅游业开启“黄金十年”的起点。有意味的是,尽管文学对旅游的呈现并不多,[31]但反应却并不迟滞。在郑振铎的纪实观察外,1927年胡也频的短篇小说《一对度蜜月去的人儿》也在有意识地对“旅游”加以专门呈现。该篇更具关注旅游的自觉,小说借新婚夫妇蜜月旅行呈现了时髦的旅游风尚。同时作者又不满足于表面性描述,而是尝试思考旅游风尚对个体行为塑造的得失,真正将“旅游”视为了小说的主角。如果说胡也频是以外视角呈现了旅游对国人生活方式的改变,那郑振铎则记录下了作为游客的内在感受。此一时期文学窥看到了旅游正如何结构性地改变国人生活,这种窥看或许也意味着宏观意义上本民族开始对旅游产生审视的自觉。而其背后中西、新旧碰撞的过程也如郑振铎的个案所折射的那般,尽管势必要掺杂民族主义情感焦虑,但文明观念、健康理念乃至消费主义感官体验正渐渐通过旅游活动的枝蔓被移植到所谓后进国家的土壤。

盖琳

北京林业大学马克思主义学院文学艺术教研室

100091

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2024年第1期)

注 释

[1]陈福康:《郑振铎传》,上海外语教育出版社2017年版,第158页。

[2]郑振铎:《前记——山中通信》,《郑振铎全集》第2卷,花山文艺出版社1998年版,第213页。

[3][4]赵君豪:《莫干山导游》,中国旅行社1932年版,第2、85页。

[5]《编例说明》,《莫干山指南》,商务印书馆1934年版。

[6][7]郑振铎:《避暑会》,《郑振铎全集》第2卷,第217、218页。

[8]郑振铎:《塔山公园》,《郑振铎全集》第2卷,第238页。

[9]王伯祥:《1924年3月23日》,张廷银、刘应梅整理:《王伯祥日记》第1册,中华书局2020年版,第36~37页。

[10]王伯祥:《1924年12月1日》,张廷银、刘应梅整理:《王伯祥日记》第1册,第136页。

[11]王伯祥:《1926年12月5日》,张廷银、刘应梅整理:《王伯祥日记》第2册,中华书局2020年版,第480页。

[12]王伯祥:《1926年7月4日》,张廷银、刘应梅整理:《王伯祥日记》第2册,第432页。

[13][14]郑振铎:《上海之公园问题》,《文学周报》1927年第262、263合期。

[15]郑振铎:《前记——山中通信》,《郑振铎全集》第2卷,第213页。

[16]李南:《莫干山,一个近代避暑地的兴起》,同济大学出版社2011年版,第30页。

[17][高士奇:《虎烈拉》,《读书生活》1935年第2卷第4期。

[18]参见《虎烈拉又发现》,《时报》1930年9月9日。

[19]参见《发生假性虎烈拉》,《新闻报》1931年6月14日。

[20]王侃如:《虎烈拉》,《申江画报》1925年9月14日。

[21]中国人民政治协商会议平凉市委员会文史资料编辑委员会:《平凉文史资料》第1辑(内部发行),1989年版,第89页。

[22]若怀:《莫干山游记》,《广济医刊》1930年第7卷第9期。

[23]参见卓如著《冰心年谱》,海峡文艺出版社1999年版,第51页。

[24]郑振铎:《我们在Athos上》,《文学周报》1927年第271期。

[25]郑振铎:《欧行日记》,《郑振铎全集》第17卷,花山文艺出版社1998年版,第8~9页。

[26]黄丽华主编:《邮轮概论》,中国海洋大学出版社2017年版,第62页。

[27]大来轮船公司广告,《旅行杂志》1927年第1卷第1期。

[28]庄铸九:《旅行部利益问题》,《旅行杂志》1927年第1卷第1期。

[29]郑振铎:《欧行日记》,《郑振铎全集》第17卷,第16页。

[30]转引自马克·布瓦耶《西方旅游史:16—21世纪》,金龙格等译,广西师范大学出版社2022年版,第160页。

[31]早在1920年代友声旅行团就组织开展旅游活动,并将其作为健康的生活方式向国人推广。参见朴敬石《民国时期上海的友声旅行团和“休闲旅行”》,《民国研究》2010年第1期。而1920年代初期的游记中也零星反映着游事新变,例如游记记录下火车带给人们感知结构的变化、旅游新方式将对社会产生的影响等。参见陈建华《文以载车:民国火车小传》,商务印书馆2017年版,第115~124页。

|