|

王德威

钱理群先生是当代中国最具代表性的学人之一。他的治学经历、鲁迅研究,还有对青年教育的关怀,早为学院内外所熟知。从1987年《中国现代文学三十年》(与吴福辉、温儒敏、王超冰合作)到《中国现代文学新讲:以作家作品为中心》(2023),钱理群已著述上百本专书,编纂超过六十册文集读本,多数为2002年自北大中文系退休以后累积的成果。这些著作除了源自旺盛的创造力外,更透露一种辛勤求索、直下承担的勇气。

钱理群先生在中国享有盛名,但国外学界犹待认识他的贡献。过去三十年来中西学术交流频密,青年世代谈起本雅明(Walter Benjamin)、阿甘本(Giorgio Agamben)、巴迪欧(Alan Badiou)、齐泽克(Slavoj Žižek)等大师无不朗朗上口,不少国内学者也打着旗号奔走东洋西洋。相形之下,钱理群少了些“国际认证”的光环。即以他的鲁迅研究而言,既乏“左翼忧郁”“反抗绝望”那样的姿态或辩证,也不擅征引“国族寓言”“回心”“作为方法”之类的大叙述;他的论述甚至显得过于直白素朴。然而熟悉钱理群的读者都知道,他的文章洞若观火,引人深思;他的文字直抒心意,魅力自在其中。

如果现当代中国文学已经成为世界文学研究的一部分,钱理群理当有一席之地。他的风格,恰恰揭露国内外学院的“话语”、套路如此眩人耳目,反而忽略眼前最实在的声音、最尖刻的问题。他笔下的鲁迅并不莫测高深,无须拐弯抹角地分析再分析。从同为知识人的立场出发,他直面鲁迅的焦虑和挫败,仿佛看见自身时代的倒影。但他更要叩问,这条路究竟要如何走下去?他从早期鲁迅发现“精神界之战士”的形象,立意恢复“精神”与“战士”的当代意义。

这是一个幽灵当道的时代,谈“精神”如何如何,似乎不合时宜——这个词汇不已经被用得穷斯滥矣了么?幽灵论其来有自(包括《共产党宣言》),20世纪末重获左右派学者青睐。尤其德里达(Jacques Derrida)名作《马克思的幽灵》引来种种后社会与后现代主义版本,高来高去,宛如新玄学。钱理群却坚持他的“精神”,一如既往。幽灵和精神都有不可捉摸的形上(或形下)面向。前者徘徊生死阴阳,留下忽焉来去的痕迹,轮回的延宕,还有天启救赎的期待;后者则直指生命本质及其气力的涌现,所谓“精神四达并流,无所不极,上际于天,下蟠于地,化育万物,不可为象,其名为同帝”(《庄子·刻意》)。幽灵是虚浮的,精神是抖擞的。

幽灵与精神在现代的谱系值得继续追踪,此处的重点是钱理群的选择如何决定了他的文学立场。回顾青年鲁迅《文化偏至论》的名句,“首在立人,人立而后凡事举;若其道术,乃必尊个性而张精神”,显然心有戚戚焉。鲁迅认为要实现立人的理想,必先解放个体精神自由,关键则是要有一批“精神界战士”。但在20世纪初的中国,鲁迅的呼唤竟是应者寥寥,只有长叹,“今索诸中国,为精神界之战士者安在?”(《摩罗诗力说》)

众所周知,鲁迅所谓“精神界之战士”其实是拥有恶魔一般力量的诗人——摩罗诗人。摩罗以其摧枯拉朽的能量大破大立,从而撼动人心,改换古中国的面貌。换句话说,鲁迅寄望于一种新的文学拔地而起,振衰起敝,重建个人与家国关系。所以当钱理群召唤“精神界之战士”时,他是隔着世纪的鸿沟重新思考文学的能动力。

但钱理群明白“精神”有其阴暗面。摩罗以毒攻毒,充满内爆因子。不仅此也,摩罗的远亲(?)阿Q更以“精神胜利法”点出“精神”竟能反其道而行,在你我之间滋生一种辩证诡圈:倒果为因,化腐朽为神奇,将一切丑陋的、残暴的点染得头头是道。

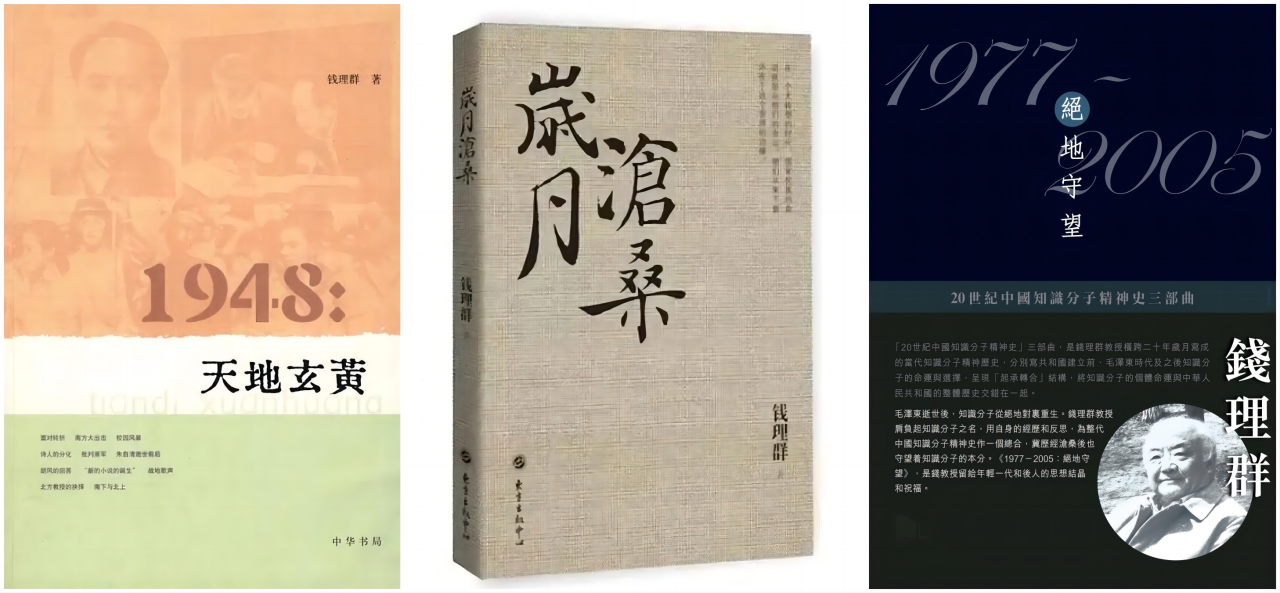

钱理群期待“精神界之战士”的归来,并且有舍我其谁的抱负。这一战士绝非横扫一切的超人。他挥笔如剑,不但挞伐社会的怪现状,也随时准备自剖其心,欲尝其味。钱理群从不避讳自己的缺点、弱点;因为“懂得”,批判时也多了一分慈悲。他诸作中最为动人者首推“20世纪中国知识分子精神史三部曲”(《1948:天地玄黄》《1949—1976:岁月沧桑》《1977—2005:绝地守望(我的精神自传)》)。从1948年到21世纪,他写三代文学界知识分子的遭遇与妥协、希望与怅惘,而作者自己的心路历程也呼之欲出。那是他所谓“哈姆雷特”或“堂吉诃德”之间的摇摆,“周作人”或“鲁迅”之间的挣扎。漂泊还是困守,依自还是依他,这部“精神史”正是关于当代“文学”是如何炼成的实录。

钱理群“20世纪中国知识分子精神史三部曲”

钱理群对“文学”的定义有不同于一般的看法。论者有谓他的文论无所不言,每每越出文本,涉及社会观察、体制反思,显得不够纯粹,殊不知这正是关键所在。我们视为当然的“文学”其实是现代的发明,文类的划分、创作与阅读的范式、学科的建制无不承载现代化逻辑,而且与国家、政教建构密切挂钩。钱理群所致力的文学远过于此,而有了返本开新的意义,就是向鲁迅作为文学者的自觉回归。

古典“文”学不仅意味审美创造,也是彰显知识人伦、治道与天道的过程。顾炎武因而有言:“自身而至于家、国、天下,制之为度数,发之为音容,莫非文也。”[1]晚清西方文论输入中国,强调文学模拟、再现、改造现实的能动力,此与时代维新诉求一拍即合。然而“文”之为学的深层结构未曾消失。知识分子与政治人物仍然倾向将文心、文字、文化与家国、世界做出有机连锁——那是“精神界”的显现。

五四运动以文学革命作为爆发点不是偶然。胡适、陈独秀等视古典语言文字为洪水猛兽,必欲除之而后快。相对于此,章太炎等反其道而行之,坚称恢复“文”的亘古根源才是鼎革之道。双方立场相反,但都借“文”如何存续表达历史危机感。这也解释了为什么横跨现代中国,文学和思想、历史方方面面有如此重要的关联:从梁启超提倡小说革命到鲁迅弃医从文,从瞿秋白号召“文化革命”到毛泽东发表延安讲话及日后的种种运动,再到鲁迅、茅盾、诺贝尔文学奖的风潮,“文”的魅力不曾消散——虽然人民大众未必消费文学。

从这一脉络看钱理群的文学研究,我们才能理解他在当代文学论述的位置,不是一二时髦话语或时事点评所能概括。他的信念、深情和批判须有更复杂的历史语境依托,才能显现力道。然而钱理群不是复古主义者。就如同他所崇敬的鲁迅一样,他对“文”学澡雪精神的另一面总是保持警惕。他明白各种书写与压迫,记忆与遗忘的角力未尝或已。除了彰显、反映外,“文”也可能是一种关于遮蔽、监管、消杀的技术,以及秘密书写的技艺。

以此,我提出钱理群文论的特征:他企图将“文学”动词化,用以介入我们所生存的空间。他不断书写言说,从而显现参与历史、思想、行动、人间的心力,即使“口干唇燥”,也在所不辞。识者尝用《诗经》的“知我者谓我心忧,不知我者谓我何求?”形容他的努力甚至徒劳。但如果“文”原初的意义是痕迹、线索、铭记,钱理群的“文”学目的无他,就是我“写”故我在。

钱理群的首要之务是“文学了”历史。“文史不分”的传统历久弥新,一般认为“史”多信而有征,“文”则踵事增华。但钱理群不作如是想。呼应《论语》“质胜文则野,文胜质则史”那句老话,他认为“文”若失去素朴根底,反可能如“史”一般矫饰虚伪。这也是鲁迅“白心”信念的延伸。不论早期的周氏兄弟研究或是1940年代、1950年代的作家研究,钱理群都能从作家的行止、作品的隐显思考更广阔的历史课题:时代的流变、信仰的消长、偶然的际遇、肉身的感受交相为用,激荡出各色文章。而他个人的经验何尝不是如此。1960年至1978年,他曾因客观因素在贵州安顺一待十八年。然而这一山城却成就了他的史识——与诗心。

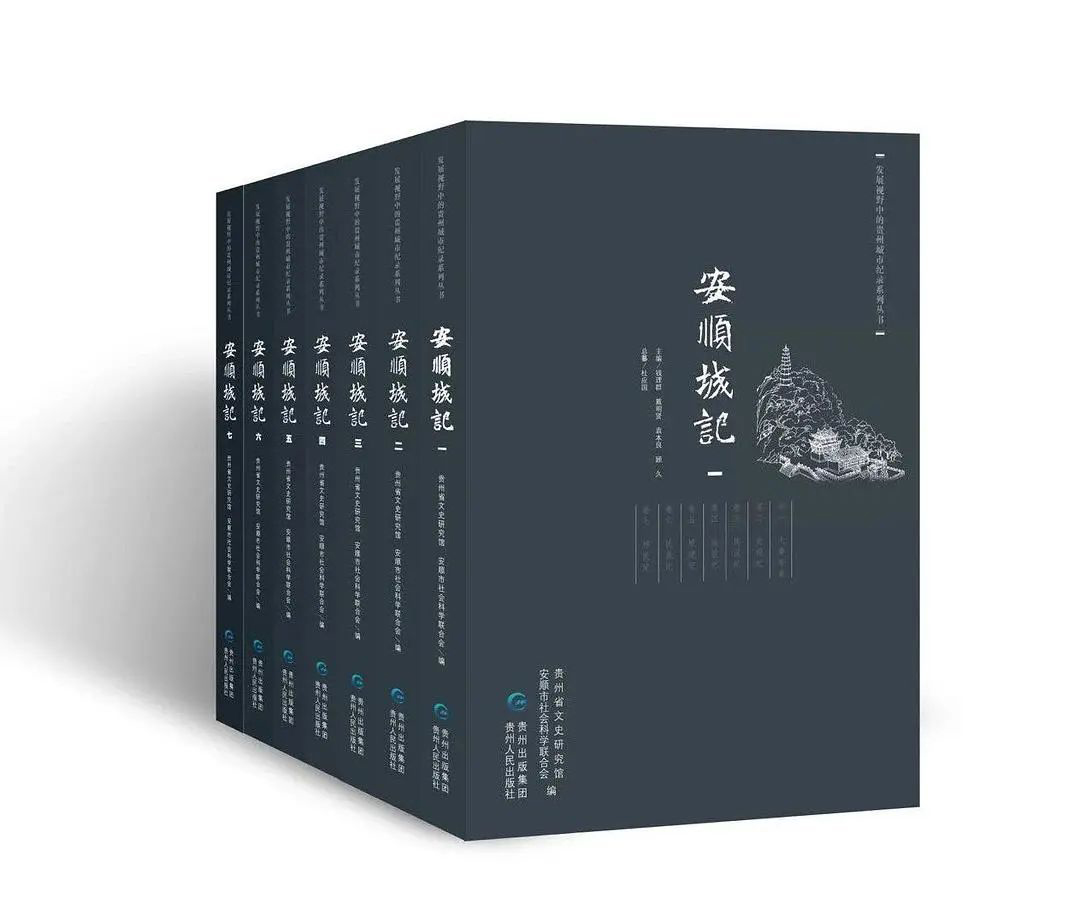

2020年钱理群结合众人之力,费时十七年的《安顺城记》出版,仿照司马迁《史记》体例,为安顺一地作史。全书七卷两百万字,始自新石器时代,迄于二十世纪中期,熔文学、方志学、社会学、民俗学、人类学、历史学、哲学为一炉。《史记》与《安顺城记》的隐秘对话令人瞩目。这不仅关乎《安顺城记》所承载的地区意识和历史视野,更关乎书写者、编者所自觉或不自觉透露的精神面貌和思维轨迹。换句话说,《安顺城记》记叙安顺风土人物固然洋洋洒洒,但字里行间另有动人之处,而这动人之处来自于情感。套用沈从文形容《史记》的话,《安顺城记》是一部“有情”的历史。

《安顺城记》,贵州人民出版社2020年版

其次,钱理群心目中的文学“能够”思想。现代中国曾有启蒙时刻,也曾呈现众声喧哗的盛况。鲁迅的作品之所以精彩,正因为不论虚构或纪实,字里行间总有慧心闪烁,或褒贬生命,或探幽触微,或嬉笑怒骂,思辨线索无所不在。这样的文学风格,让钱理群心向往之。另外,在历史翻腾的岁月里,他也曾潜心马克思著作。“文革”之后,他以第一部作品《心灵的探索》叩问鲁迅与马克思的异同。他认为辩证法的真谛在于推翻“一切关于最终的绝对真理和与之相应的人类的绝对状态的想法”;他提醒我们《共产党宣言》论革命的目的是“每一个人的自由发展是一切人自由发展的条件”。文学以其神思力量,虚构或架构种种论说场域,供我们思辨而无惧,这才是自由人的基底。

钱理群曾在不同场合总结他的贵州经验为“脚踏泥土,仰望星空”。“脚踏泥土”指的当是贵州土地,但站在土地上“仰望星空”同样意味深长,不禁令我们联想到康德名言:“世界上有两件东西能震撼人们的心灵,一件是我们心中崇高的道德标准,另一件是我们头顶上灿烂的星空。”星空之所以灿烂,因为超越一时一地的羁绊,体现无垠的真理,我们虽不能至,心向往之。但这“仰望星空”的抱负,又是何其沉重的悲愿。钱理群发愤著书,所为何来?为的是“思垂空文以自见”!

这样的难题引领钱理群文论的第三个特征,文学与行动的辩证。面对现实考验,坐而言不如起而行,不论多少兴叹,实践才是硬道理。这样的逻辑曾经主导现代文学论述,引发各种运动与方案,隐含其下的是直截了当的工具论。钱理群当然期待文学“有用”“能动”,但却提醒我们有多少时候过分追求立竿见影的效应,反而斫丧文学“作为”行动的真谛。“文学了”的行动不在于一个口号、一个动作,而恰在于思接千载、视通万里的想象力。想象力不是胡思乱想,而是狂人的日记,是“失去的好地狱”,是颓败线上的颤动,是“于浩歌狂热之际中寒,于天上看见深渊,于一切眼中看见无所有,于无所希望中得救”。

钱理群自觉地发掘“精神界之战士”的谱系,也有意承担、延续这一谱系。他引用鲁迅对精神界之战士的期待:“拒绝在指挥刀下听令行动”,而要“发表倾向民众的思想”,“而且想到什么就说什么”,“是不顾利害的”(《关于知识阶级》)。他以坚守两个原则自勉,“一是永远不满现状,作一个永远的批判者;一是永远站在受侮辱、受损害的底层民众,社会弱势群体这一边”(《2004年总结》)。

然而知易行难,钱理群何尝不知道现实的挂碍与险阻,甚至承认自己“阶级”和思维的局限性。这就回到他有名的哈姆雷特与堂吉诃德症候群的辩证。前者耽于空想而怯于行动,后者勇于追寻空想却无从落实一切。两者都是“文学”人物,但却无比真切。

最后也是最重要的,钱理群的“文学”与人间息息相关。所谓人间指的不仅是你我生老病死的所在,也是人与人“之间”各种关系的集结。1960年,钱理群人大毕业,因出身问题失去深造机会,被派至底层,来到安顺卫生学校担任语文教师。这却是他走向“人间”的契机,也是文学启蒙的开始。在安顺,他亲近学生平民、获得巨大回馈。与此同时,他审视贵州人情风土之美。这样的美感带来诗意:他“写了无数的诗,红色的本子写红色的诗,绿色的本子写绿色的诗”。他结识一群背景不同的青年,他们对文学都有兴趣,凭着一套游国恩编的《中国文学史》开始聚会。

安顺经验是钱理群文学视野最重要的背景。“在这最困难的时期,饥饿的年代,荒唐的年代,我活得诗意而神圣。……慢慢地……我的周围团结了一大批年轻人,一直到今天,我还和他们保持联系,那里成了我的一个精神基地。”(《如果不幸身处黑暗,请永远活出诗意和尊严》)钱理群以“民间思想村落”一词说明青年的聚会,也何尝不是“诗意”与“精神”的呈现?在人间烟火中,在山乡陋室里,他们借着文学阅读、思考,体会时代剧变、思想解放。“当新的历史转机出现时,这些民间思想村落也就完成了自己的历史使命。”(《民间思想的坚守》)

人间经验是钱理群一切论述的基底。多少年后,他仍然省思鲁迅的话:

要论中国人,必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。自信力的有无,状元宰相的文章是不足为惧的,要自己去看地底下。(《中国人失掉自信力了吗?》)

《钱理群讲鲁迅》,当代世界出版社2022年版

文学的使命无他,就是去看“地底下”,寻找被埋没的“中国的脊梁”,感受总也不熄的“奔突的地火”(《野草·题词》)。

国际汉学界对现当代中国文化、思想的变化众说纷纭,中国学者如应斯响,作出或正或反对话,有的引经据典,有的紧跟形势。但堂皇的大说外,如果忽略那“地底下”“奔突的地火”,就无法理解有心之士如何仍能坚持底线和底气,以及“文学”何以至今仍得以保有的深沉力量。

钱理群恰恰是那“奔突的地火”的探勘者、守望人。他自谦为历史的“中间物”,但他所经受的压力与试炼数十年如一日,那是需要“脊梁”才能承担,也需要“精神”才能前行。“钱理群”的名字就是一个通关密语、一则隐喻,以此,我们重新认识鲁迅,理解中国的日夜。

王德威

美国哈佛大学东亚语言及文明系

比较文学系

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2023年第12期)

注释

[1]顾炎武:《日知录集释》卷七,黄汝成集释,上海古籍出版社2006年版,第403页。

|