|

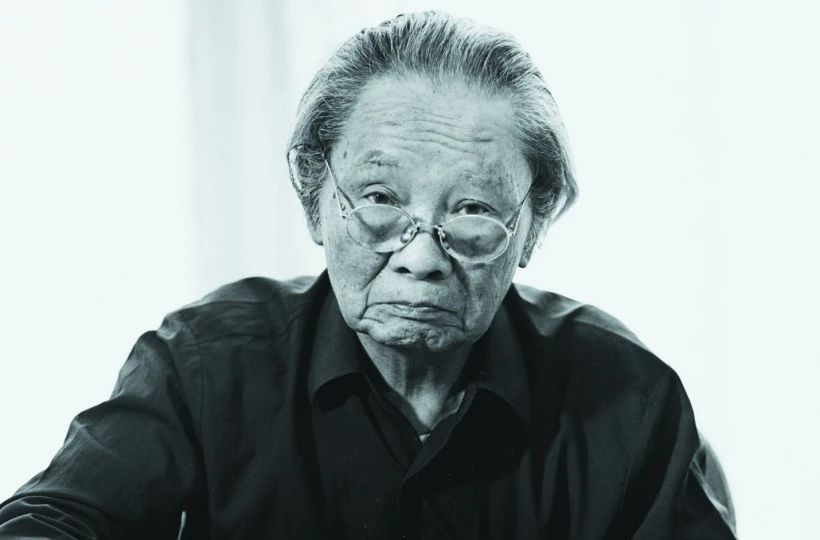

陈映真

一 时代的几抹底色

陈映真的同代人,作家白先勇,曾回忆1960年他大学三年级时的台北市,说它:“还是农业社会——清晨牛车满街,南京东路还有许多稻田,夜总会是一个神秘而邪恶的名词,好像只有一两家。”[1]除了一个大三男生所记的夜总会数目可待我们精细的“市民生活史”学者考证之外,作家总的印象应当说还是靠谱的。

就社会经济面貌而言,1960年代初的台湾还大致延续1950年代。1950年代台湾的“年均每人国民所得”大致在150美元左右,到了1960年代约210美元,1970年代中期则突破1000美元,至1979年更攀抵1784美元。因此,1960年代台湾的社会经济状况基本上与前十年连续性较强,而与后十年落差显著。虽然,单就1960年代看,还是有内部差异的。一般说来,1963年算得上是之后长期发展势头的一个起点。1964年,台北冒出第一家营销公司(国华广告公司)。春江水暖鸭先知,或可视为市场经济繁荣、大众消费时代即将来临的一个征候。此后,台湾的经济节节成长,初而缓,进入1970年代之后猛加速,终于在1980年代博得了“东亚四小龙”称号;繁华盛景,岛人唏嘘指点至今。

60年代末的台北市汉口街与重庆南路口

1960年代中期之后的经济发展,当然与“退此一步便无死所”的威权机器在1950年代推行的一系列发展策略有关。同时,也不能不提及在冷战架构下,美国对台所下的投资——从1951—1965年十五年间总额十五亿美元的“美援”。通过“美援”及配套的指导与监督系统,以及1960年代初之后大量引进的外资,台湾被编入西方资本主义全球经济圈的一个有机组成,与其他“新兴工业国家”(NICs,Newly Industrialized Countries)被安排在生产链的低技术、高污染、劳力密集的下游区位。以电子业而言,1964年美商通用器材成为第一家来台设厂的电子公司。以制药业而言,1962年美商辉瑞药厂是第一家来台的外商药厂——陈映真1965—1968年就受雇于此。跨国资本与跨国社会文化流动强化了美国对台的控制与影响,同时也削弱了一把抓威权体制,出现了宰制松弛的零散空间。虽然相对于1970年代,这种空间还很有限。陈映真1960年代与1970年代两次进出跨国企业,除了薪资较优渥之外,肯定也是因为那是白色恐怖控制的边缘地带。1970年代陈映真出狱后不久再度任职外国药厂(温莎)这一事实本身就很有说明性:当时除了外资,谁有胆聘雇前政治犯?

1950年代与1960年代的台湾,在经济发展的同时,也处于冷战时期两大地缘政治板块在东亚对峙现场的断层线上,加以内战的延续,承受着很多其他第三世界国家或地区所没有的巨大压力,长期处于一种高度临界状态。这造成了一个突出的“文化效果”:人们的世界图像在长期挤压之下,扭曲成一幅极简图案——两大色块与夹在其间的可怜一点。所谓“世界”就仅仅是由左边的“中共”与右边的美国,以及夹在中间的台湾所构成。这其实就是一般人,甚至尤其是知识分子心里的世界全像;视而不见欧洲、苏联,遑论“第三世界”。如此“世界观”之下的“出路”只有一条:反共亲美(日)。曾有很长一段时间,在日常用语上,“外国人”指的就是美国人,而“我们中国人”的所指仅限于所谓“自由中国”的中国人。

若论台湾战后二十年的社会性质,无法绕过的首先是全球冷战与国共内战,以及在这双战架构下对左翼的抗日的传统的剜除。这个陈映真日后所说的“左眼的消失”,不但造成了历史与记忆断层,更造成了所有“上层建筑”从人文学术到文艺生产的全面右倾、众口一声、暴力虚无——这是陈映真嗜用“沙漠”这一暗喻的由来。

当局无论是对没有越过红线的“现代化理论”蹙眉容忍,或是对“现代主义文艺”大开绿灯,决策幕后的关键还是美国的全球冷战布局。冷战时期,现代主义,并不仅仅是一派文艺理论而已,而是代表了西方资本主义世界,与社会主义阵营的“现实主义”对垒,具有文化战的战略位置。很多后来了了的诗人(如余光中)与画家(如席德进),当初能脱颖而出,颖之利何如哉,吾人不知,但终能脱颖,则都与当年美国在台机构(美国大使馆、美国新闻处,以及各种“学术交流”基金会)所提供的特制布袋有关,是特意大力奖掖的对象。又如,美国新闻处曾具体支持过白先勇的《现代文学》在1960年的创刊。对这件事的传布,白先勇先生曾闻之而怒,说那纯是文学佳话,时任处长麦卡锡恰好也是文学爱好者,在公余之际,“票”起文学。于是,麦生发乎情,止乎捐,出钱买过一千二百本[2]。又,根据诗人余光中“铁轨”般的记忆,不只是白先勇的《现代文学》“得到美新处相当的扶掖”,他老师夏济安的《文学杂志》也是透过美新处华人执事吴鲁芹的中介,得到麦氏的“逐期支持”——“该刊恐怕维持不了那么久”[3]。

余光中:《记忆像铁轨一样长》,洪范出版社1987年版

文学票友兼情报官麦卡锡先生[4],在1961年也请了张爱玲过台湾,且于同年出版了余光中翻译的“青涩而单薄的”(余光中语)《中国新诗选》,并大力宣传。美国大使馆为新书办庆祝酒会,甚至力邀胡适与罗家伦出山,前者“更以中国新诗元老的身分应邀致词”[5]。那么,合理的提问不免是:当时已经崭露文学头角的陈映真,缘何从未被麦卡锡及其继任者交上朋友呢?针对此问,吕正惠曾说:“陈映真跟我讲过,他也被美新处注意到了。但美新处的人发现他‘思想上有问题’,所以就不再接触。”[6]

进入1960年代,冷战与内战下国民党政权的对美依附,随着各种重要社会制度(例如高等教育、文艺生产、医疗……)的美国化,而更形深化。然而,与大面积“美国化”并行不悖的,则是情治细胞流布社会各角落,如影随形,甚至内化为人民心灵的一抹阴郁色调;电线杆上、墙上、防空洞上,经常漆着大字“小心,匪谍就在你身边”,鼓励或恫吓每一个人都要检举身边可疑之人。1968年5月,陈映真与他的青年朋友们就是被一个真正在他们身边的“布建者”所告密、出卖的。

但如果说1960年代与1950年代有何不同,那可能就是白色恐怖的惊魂唢呐高音逐渐淡出,而进入日常化与常规化吧。1950年代前三年对中共地下党以及无数冤假错案“嫌疑人”杀戮监禁的血渍的、恐怖的记忆,到进入1960年时,血痕似已淡去。而待作为1950年代浙闽离岛热战顶点的1958年金门炮战(“八二三炮战”)结束之后,两岸之间似乎也渐次走上一种较克制的“后八二三”敌对,“单打双不打”,让所谓炮击不过是凡中国人都能理解的“意思意思”。内外情势都使得一度如悬剑危卵的岛屿日常生活慢慢走上一种“常规化”,虽然战争与白色恐怖的彤云斑点仍远远地眨着冷眼。是的,这时再也看不到中学生陈映真每天上学步出台北车站时目击的“匪谍”枪决猩红告示,也再看不到中学生尉天骢早上上学时从川端桥(后来的中正桥)上所看到的不远处马场町那块河滩上光天化日下陈列的枪决后的尸体。但是,一种低音如耳鸣般的恐惧则还是飘浮在空气中似有若无与生活相吊。1960年代初,笔者在台北内湖上眷村幼儿园,幼儿园在村子最后一排,村外就是公墓了。院子里种着记不清是一棵还是两棵还是数棵大人称之为“松树”的木麻黄。小朋友在木麻黄下搬个小凳子吃点心、唱游,小手翻看图书,也算是“其乐融融”了。但有一个经验我永远也忘不了。有一天,我分到一本描写“匪区”的黑白画册,遍地白骨,枯树残垣,褴褛老妇绝望箕坐仰望昊天痛哭无告……但真正令我惊悚的是一幅图,好几个看起来妈妈一样年纪的妇女被割去了乳房,胸前两个碗大窟窿,黑血直流。这,是我的一本童书。后来,我常想,“台独”反共教条的形成固然与包括日本法西斯的20世纪反共运动有关,但除了这个与现实利益捆绑的“反共”理论话语之外,那起自国民党政权的无意识的、非理性的“恐共”心理,恐怕是一个更深晦的源头罢。

随着内战的仪式化与冷战的日常化,“苦闷”取代了高频恐惧或其他,占据了1960年代台湾知识分子的感情与心理状态的核心。追踪“苦闷”缘由,首先是就业问题。大学毕业生一事难求,几乎是1950—1960年代的普遍状况。私人部门发展有限,而公教人员的位置又多为1949年顷从大陆各地潮涌而入的外省移民所占有。他们之中很多人在1960年代也不过是中壮年,明摆着的是,青年要熬到他们退休才有前程。李敖1961年底发在《文星》上的文章《老年人与棒子》,之所以一炮而红,背景就是知识青年没有出路。陈映真在1962年退伍后不久能在一个后段中学找到教职,算是幸运的了,当然可能也与他的外文系优势有关。比他早一年毕业的历史系才子李敖,连谋一个中学教职都碰壁连连,最后身心不调地跑到国民党开的“开国文献会”当研究助理。其次,“苦闷”来自结合传统糟粕与现代法西斯的治理术,将政治、道德与身体之网编得严丝合缝,严限青年发式“仪容”、规训青年行为举止,独家定义何为“规规矩矩”,并以“太保太妹”污名逾轨青年。1960年代下半,小学生的我在台北街头屡次看到警察随机当街将嬉皮风长发青年掳掠到面包车后强行剃发,颇有留发不留头之气焰。然而,当局之所以如此豪横,毕竟还是出于不自信,将蓄长发视为故作颓废以反抗它所虚张的复兴大志与道德法统的行为艺术罢!

由此,我们才可以理解为何李敖的《传统下的独白》(1963)一时洛阳纸贵。这本书,读之今日,略输文采,但在当时却能生猛吸引海量青年,根本原因就在于它一语双关鄙薄老男人的“棒子”,并快意呐喊“脱掉该脱的,露出能露的”,代那些被权力与性政治压抑的青年叫了一回。同一时代脉络下,陈映真的小说《我的弟弟康雄》(1960),之所以在1960年代吸引了那么多知青,与其说是大家都读懂了他掩藏在密语中的左翼理想与挫折,不如说是被他小说人物的那种拒绝与反抗的沉默姿态所打动——“他们都留着长发,涨红他们因营养不良而尸白尸白的眼圈,讲着他们各自不同的奇怪但有趣的话,或者怯怯地沉默着,半天不发一语。”[7]

1963年写作《传统下的独白》时的李敖

然而,“苦闷”的最强大来源,还不在于岛屿人才饱和发展滞后无法提供青年挥洒空间,也不在压抑的规训文化,而竟是想要离台去美而不得。美国变成了诗一般的远方了。为何如此?因为当局对美国的全面依附,那么美国自然就位居“上等”与“希望”的他乡了。在女神火炬与金门大桥的日夜呼唤下,居于文明下流的台湾,处处让人厌烦、无法忍耐。因此,青年相逐以赴新大陆,往往并没有明确的追求目标,而是被一颗漂泊或放逐的心所驱动。陈映真1964年的小说《凄惨的无言的嘴》里,一个即将要放洋的小伙子写信给他的一个即将康复的精神病同学说:“离开总是好的,新天新地,什么都会不同。”作家白先勇或许是一个“离开总是好的”的非虚构案例。他门第显赫、文采斐然,对中国文学有终身之好,而且,还已经拿到棒子了——他是当时重要文学刊物《现代文学》的创办人兼主编,但还是毅然将刊物交与他人,挥手自兹去。陈映真以白先勇为人物形象材料来源之一的小说《最后的夏日》(1966),说的就是1960年代都会知识青年群体的一个普遍现象,能出去的人登车揽辔、爱欲饱满,出不去的人,苦闷、绝望、黄疸,好像“死命地撞着玻璃窗子”的大头蜻蜓。

于是,我们能理解当时那些没得出去的青年的一层共同底色了;他们都厌弃此时此地从而显现出一种身心背离症状。既然去不了美国,无可奈何,那就让美国(或西方)进来吧;让我们且在社会与身体内部刨出一块印象的、感觉的西方文化飞地。这么看,美国新闻处及其出版品、存在主义、逻辑实证论、现代主义诗社、西欧前卫电影、浪漫主义交响乐、美国民谣与摇滚,以及中西廉价罗曼斯……所有这些看似殊异之物,其实共同指向了挣扎逃脱威权体制的禁忌欲望,或趋附美利坚的隐蔽欲望。对更多身在苦闷感觉圈的青年,“苦闷”固然有其根源,但早已泼墨化,成为一种风气、一种时尚,甚至一种表演了。没放洋,就已经够土了,若竟然还无识苦闷,岂非更土?陈映真1967年小说《唐倩的喜剧》就是一部当时“读书界”的现形记。人们常说陈映真那时受了“文革”风潮影响,看事情比较尖刻,但其实并不完全如此。“文革”之前的1965年,陈映真与刘大任合写的一部剧本《杜水龙》里,就有一段男女主人公之间的“自我斗争”——女:“算了,(你)别再做出那种郁郁不得志的样子……”男:“你也别冒充现代,还不是和我一样。”[8]

在一种长期的高压闷锅中,1960年代的都会知识青年越往前走,越感到一种想要破茧而出、想要表现自己、想要与外部世界相连的尖锐欲望。那个时代的过来人刘大任以“从‘走投无路’的时代,向着‘跃跃欲试’转化”,描述1964年顷的都会青年状态。[9]长久的沉闷之下,想要动,想要叫。想要动,不知如何动起;想要叫,也不知叫什么。于是,只能借他人之酒杯——而这个酒杯还必须是印了当局特许状的,例如存在主义。与存在主义药效相似的是古典音乐。于是我们看到一个奇特现象:知识青年竟然从古典音乐中找到“宣泄”管道。这大概是西方古典音乐(特别是浪漫主义交响乐)的一段怪异“消费史”吧。大陈映真一岁的浪漫主义作家王尚义(1936—1963)描述了他在一个台北冬日,去到一个播放古典音乐的消费所在,看到“每一张面孔都深切地表露出心的激荡和灵魂的交响”。尤其,当“播放命运交响乐的时候,每个人都被那特有的力的旋律震撼了,很多人激动地站了起来,很多人摇晃着拳头,象征着对命运的反抗……”[10]

此非孤例。刘大任在他以1960年代为背景的小说《浮游群落》(1985)里,也以“夜莺音乐咖啡厅”为名,描写过类似风景:“一屋子黑头发,波浪翻滚,一律追随柴可夫斯基《一八一二年序曲》的旋律摇摆……”[11]这些青年,我推想,应该也是“现代诗”读者,应该也是美新处常客,也应该都熟悉几个存在主义或逻辑实证论的业内术语,也应该,并不矛盾地,爱读武侠小说、搓搓麻将吧。于1960年代初开始流行起来的武侠小说,作为一种廉价浪漫主义口味,一样能将读者从闷而乏的现实携走,穿越到一个遥远的、朦胧的、奇幻而有力的无何有之乡。那是一个不允许任何人有野志异心的年代,因为彻底地不允许表现伸张。知识青年血气正旺犹然颓废老成,何况老一辈知识分子?陈映真在小说《一绿色之候鸟》(1964)就出现一位“青年时代还是一个热情家”但如今却早已槁木死灰的“赵公”——“差不多和一切文化人一样,搓搓牌;一本一本地读着单薄的武侠小说。”尉天骢写过一篇追忆曾是鲁迅小友的台静农先生的文章,说“台老”来台后,对魏晋、五代文章与人感触特深,苦味其中的“放达”与“自污”[12]。相较于尉天骢对台静农的同情理解,李敖则直斥其“逃避现实”——“整天教书以外,搞的是饮酒、刻印、写毛笔字……问他为什么如此疏于出版论著,他的答复竟是:‘我不在乎’。”[13]

像台静农这样有过确凿赤色背景,为主上所深疑之人,李敖还要教以著书立说,无乃太过?但李敖似乎是有说这话的资格,因为他的确不曾有自我放逐之心且选择鸦鸣于当世。1960年代台湾若是没有李敖,势必会寂静许多,连1962年的“中西文化论战”这种今日看来只能是当年大陆20世纪二三十年代的迷你版与降阶版的“论战”,也不会出现。然而,话还是得说回来。无论如何,李敖(以及雷震与殷海光)只能是当局的“忠诚批评者”,而不是“反叛者”。

这个评断可以成立,因为1960年代的台湾有一个陈映真作为对照。

陈映真与殷、李,都反国民党,但依据不一样。李敖等人是以“现代”“西方”或干脆说吧——美国,为思想后援,对当局进行一种“内在批判”。大意无外乎:“你说你属于自由民主阵营,但早得很呢!”李敖等人以一种自由主义宣教士自任,在宣扬“现代”之时,在方法论底层切断历史,因此无法让感觉与思考进入20世纪中国革命的“历史客观性”,从而勉强地志愿跟随美蒋反共。于是,这些亲美反共的“批判知识分子”却同时以学术语言包装了、复制了早就在那儿了的主流世界观:世界是由美国与“中共”以及夹在其间的台湾所构成。不仅如此,他们对台湾的理解也是去历史的;你在殷、李著作中几乎找不着任何关于日本殖民的认识与思考轨迹。殷、李在台湾1960年代的思想实践,因此,是以外在于、绝缘于世界1960年代为前提的:不存在对冷战时代的反思、不存在对西方资本主义体制的质疑、不存在对帝国主义与殖民主义的反抗,当然也不存在对美国打越战的批判,更别提对当时席卷全世界的理想主义冲击波作出反应。换句话说,李敖等所悬以为大纛的,恰恰是全球狂飙青年决眦所欲扯烂者。

但是,即使是如此的“忠诚反对者”,也足够让当局恼羞成怒。而向来基于地缘战略考量收放其民主自由论述的美国,则是完全放任国民党“关门打狗”。结果是:1960年《自由中国》杂志停刊、雷震被捕,以及殷海光长期遭受监控;1965年《文星》杂志勒令停刊;1968年柏杨以漫画取罪入狱、李敖遭软禁、文星书局歇业;1971年,李敖直对狱吏。

相对于殷、李,陈映真则是一无援的思想者,是1960年代台湾仅存的体制外反抗者,是与世界的“1960年代”脉搏紧紧相扣的唯一一人。无援,在于冷战与内战的孤岛上,他进而疑美甚至反美。为何如此,原因复杂,但无外乎本于对20世纪中国革命的认识与信念,以及“殖民地的孩子”的情感本能,这两大块地基。大约1962年,也就是“中西文化论战”时,陈映真就是胡秋原的文章以及《中华杂志》的隐秘阅读者,因为他从这位前左翼流亡知识分子的字里行间读出了“欲言而又不能言宣的左派哲学社会科学逻辑”[14]。说来也有趣,陈映真与殷、李在知识倾向上的分野,总让人觉得颇类“后五四”的鲁迅与“现代评论派”之间的分野。他们之中有一隐蔽对立:欧亚大陆(尤其是日、俄)的知识与思想参照系相对于英美系;日本重要是因为左翼理论与文学率多透过日文进入中国。1962年李敖引起“中西文化论战”的文章《播种者胡适》,扬胡抑陈、李、钱与二周,引起了叶青(任卓宣)、郑学稼与胡秋原等人的反击,而论战双方的知识背景恰恰也是沿着这条断层线。李敖毕竟是敏锐的,在论战中他“翻旧账”,要大家不要“忽略‘哥伦比亚大学’与留日派的微妙差异”[15]。李敖翻这个旧账,意在沛公,暗指叶、郑、胡等“留日派”与五四左翼之间的系谱关系。撇开当日刀光剑影就事论事,李敖未尝不曾提出了一个重要问题:中国的现代之路应如何处理美利坚参数?顺道一提,如果从这个角度看,1970年代的“乡土文学论战”又何尝不是英美派与非英美派之间的斗争呢?

李敖:《播种者胡适》,溪流出版社1986年版

1960年代其实远比今日“台独”史家所绘制的“消极沉默”图像要更丰富多彩。白色恐怖是存在的,美国是强势在场的,但这不是一切。如郑鸿生在《陈映真与台湾的“六十年代”》(2010)一文中所指出,在白色恐怖十多年后,文学与思想出版事业出现了战后首次繁荣,其中除了本地的新出版社之外,一些从大陆迁来的老牌出版社,如商务、世界、中华等,也将它们在20世纪二三十年代的老书重出,打破了英美现代主义的独占性,其中独领风骚的应属旧俄小说,包括普希金、托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、契诃夫与屠格涅夫……这或许与1959年之前苏俄文学还在禁止之列有关;白色恐怖铁律:凡被禁者更有魅力。因此,在滚滚“美新”之外,当时还有一阵“旧俄”之风。陈映真早期小说里的“理想主义”不敢以中国革命现身,就常寄兴于“虚无主义”或“安那其”——《我的弟弟康雄》(1960)与《贺大哥》(1978)就是“旧俄在台湾”的例证。这并非独现于陈映真,根据尉天骢,当时很多年轻知识分子都有类似经验,轻重有别而已。他们都在找出路时遇着了旧俄文学,如同鲁迅当年遇到了俄罗斯、波兰与匈牙利……尉天骢说:“记得有一次在旧书铺找到一本波兰作家显克微支(H.Si enki ewi cz)诠释历史的小说《你往何处去》,这书名便立刻引发出朋友间相互的反响。”[16]显克微支也是鲁迅心仪的作家,作品曾收入周氏兄弟早年编的《域外小说集》。鲁迅曾交代自己的“小说作法”经验,其中之一是“看外国的短篇小说,几乎全是东欧及北欧作品,也看日本作品”[17]。也算是继承鲁迅,对陈映真(与他的朋友们)而言,“域外”的所指少有德法,更少英美。当然,我们也无法夸大旧俄安那其的真实历史效用。以后见之明,缺乏对二十世纪中国革命的认同,凡此都将无所附丽,而蒸发于美西方时空中。从战后台湾的俄国文学阅读史中,我们再度看到了陈映真的孤独。

1960年代因此是一个奇异的年代,除了李敖的喊叫外,还有各种各样的“沉默之声”。后世“台独”史家或文论者,总是把1960年代说成是“消极沉默的一代”,为的是要以深黑的、寂静的布景衬托他们为1970年代“回归现实”的世代所上的浓妆盛彩,而所谓现实则被规定为民粹本土主义的现身与发展。连“中西文化论战”这个被当时青年视为中国现代史补课,而有“十足的世代实践的意义”的事件[18],也都在历史编写的政治操作中被消音。迷恋“台独”分贝记录器的人,连李敖的声音与愤怒都听不到,势必更无法听到沉默里面的“呐喊”,与消极后头的“积极”。“台独派”历史编写必得如此,因为不如此便无法凸显国民党的绝对威权控制。历史写作于是变成了舞台剧本。

因此,1960年代其实是一个需要我们重新定性的年代。在经济社会面貌上,它大致是1950年代的尾,然而就知识分子求变意识而言,它又是1970年代的头。我们要了解1970年代的保钓运动、现代诗论战,以及乡土文学论战,那些一直被视为平地拔起的巨大变化,就必须从那一向被妆扮成“消极沉默的”1960年代开始。

我们得重新认识1960年代的陈映真,重新认识中国当代史里两岸分断下的1960年代台湾。

二 孤灯下的危思与自省:1959—1961

1950年代末1960年代初,1950年代上弥漫四方的恐怖大雾看似已渐散去,但恐怖并未消逝,而是凝结成点、成针,布置在常规生活的转角,似劫匪或地雷般予人以致命之惊吓。生活在这种时代里,知识分子的出处进退也就只有鲁迅所白描的“聪明人”的各种打哈哈而已。如此人生,不免损及深处的自尊需求而无能自适,于是我们看到陈映真在小说《一绿色之候鸟》(1964)里的西洋文学教授赵公,一肚子酸腐怨气,隐怀自由的希望,但也只有颓废以终。

“文学需要自由。文学应该从政治干涉与市场干涉下解放出来”——1984年陈映真在一次受访时如此说;这诚然是戒严时代的勇敢呼声。然而,他同时也质疑写作者以“自由”不完备当作自身荒嬉卸责的理由。他说:“在没有文学表达自由的地方,作家有了强烈的使命意识,不是绝不可能创作的。像南美的作家,巧妙地运用了传统的鬼话、迷信、荒诞,躲过检查之眼,表现了南美人民对黑暗现实的抗议,是一个突出的例子。”[19]

这是夫子自道,是陈映真对“白色恐怖下真诚的文学写作还可能吗?”这一问题的回复。与马尔克斯殊途同归,陈映真巧妙运用了现代主义形式,躲过了检查之眼。今天阅读陈映真在1960年代的写作,立场毋论,可能都得佩服他以不牺牲真诚与真实为前提的反抗书写,艺高而胆大,为白色恐怖时代留下了关键证言。1968年陈映真入狱,并非因为文字贾祸,而是因为他“幼稚地走上了幼稚形式的组织的道路”[20]。

自1959年大学三年级时的一篇由课堂习作改写的《面摊》起,到1961年中入伍服役前的最后一篇《苹果树》,陈映真写了十一篇小说(以及一篇文学评论),奠定了他新锐小说家的位置。这时期的小说,体现了一个孤独的“左倾”青年在高度禁制氛围中的求索与反省,经常指向了左翼主体的道德状态问题,尤其涉及了知行困局、禁欲主义与信仰等问题。这个“左翼男性主体”从《面摊》就现了端倪,在那篇小说里他以一种较抒情化的方式描写了一个有着作者侧影的苦于身心背离的警察。但真正以思考者的沉重直面这个问题的,则是他的第二篇(但严格说来是第一篇正式创作)小说《我的弟弟康雄》(1960)。这篇长期被读成一个青春期男子的梦呓式独白与虚无死亡况味的“现代主义”叙事,其实是作者在白色恐怖的岛屿里对中国革命的希望与眼前现实的绝望的酷烈描述;语言虽貌似隐晦断裂,但自有其深埋的历史与社会文脉。1949年,岛屿台湾和中国革命的胜利擦肩而过,到了1960年顷,或许全岛仅存的一位仍殷殷回首于那擦肩而过者,且以诘屈隐密文字表达这个回首的就是陈映真。那他是如何能够“躲过检查之眼”,隐密而不失实地传递出这个“左翼”信息呢?陈映真交叉使用“安那其”与“上世纪的虚无主义”来指涉他在上一篇小说《面摊》里象征二十世纪中国革命的“橙红的早星”(能不是“红星”的迷彩版吗?)。“虚无”或“虚无主义”,让人联想到苍白萎靡、蓄长发、颠倒觅愁的文艺青年,因而躲过了检查之眼。然而,陈映真不肯牺牲哪怕一丝求真的意志,则表现在他加上“上世纪的”这个限定语。陈映真的“虚无主义”一点都不虚无,可说与鲁迅对虚无主义的定义完全暗合。鲁迅说:“‘虚无主义者’或‘虚无思想者’却是有的,是都介涅夫(I.Turgeniev)给创立出来的名目,指不信神,不信宗教,否定一切传统和权威,要复归那出于自由意志的生活的人物而言。”[21]至于“安那其”,则是因其与共产主义的斗争,而为当局所容。合用虚无主义与安那其,陈映真走到了当年表达“左翼”的临界。

陈映真抉其自心,在《我的弟弟康雄》造出一位有着浓厚作者身影的主人公康雄,一个贫困的左翼男性青年,在殷切等待革命的时光中,却因一次私德败坏事件而自戕。康雄为何不能原谅自己?离了陈映真对中国革命的理想性的真诚向往与他在现实上全然无能为力的尖锐矛盾,是无法回答的。在两岸长期分断下,这个少年无法再继续“等待”下去了,也就是他无法继续那种长期身心背离、信念与行动无法合一的不真诚状态了。在这个大前提下,那个与妇人通奸的背德事件仅仅是他长期梦魇状态的恶意叫醒者:“你已忘却初衷了,你堕落了!”当康雄意识到自己无法般配革命人的“不洁”时,为了阻止沉沦,只有自杀。描写这样的一种类似“等待戈多”所导致的身心悖离与虚无不诚状态,是陈映真早期文学与思想的一个核心。之后的多篇小说都是环绕在这个我曾谓之“左翼男性主体”的母题上,例如《乡村的教师》(1960)、《故乡》(1960)、《祖父和伞》(1960)、《苹果树》(1961)、《凄惨的无言的嘴》(1964)、《猎人之死》(1965)……是从这样一种来自灵魂深处挣扎抵抗“康雄梦魇”,要求身心合一、知行合一的内在驱力,牵引着他步步走上那绝对不合时宜的激进左倾之路,终点站写着“囹圄”二字。

小说集《将军族》中首次收录了《我的弟弟康雄》,台北:远景出版社,1975年初版

诚真与爱,是陈映真文学最高层次的母题。它不仅仅是个人内在的道德问题,更是坐落在自我与世界的关系之上的“政治”问题,牵涉从现实(是如何)往理想(该如何)的运动问题。对陈映真而言,一个人唯有站稳立场,做出选择,从现实往理想前进,天天向上,才算得上是“真”。而如若一直在现实中福贵式地“活着”而已,则是虫豸,混迹于真伪一锅粥之中,不辨生死。而如若以“理想”为一场说话、为内心活动,或等而下之,为自我辩护或是谋利工具,则不免为“伪”。《我的弟弟康雄》的两个主人公,康雄与他的姐姐,正是“真人”与“伪士”的对照。《我的弟弟康雄》是掌握陈映真1960年代乃至终生的文学与思想的一把钥匙。“真人”、“虫豸”与“伪士”,是陈映真的终身之辨。对于“伪”的厌恶,并不是一道知识命题,而是从陈映真生命深处的人格质地发出的。对此,曾在1960年代初期当过中学老师陈映真的学生的作家蒋勋,多年后,将陈老师的这一特质生动地表达出来。蒋勋说他们那时都很困惑,一个不拘小节、个性随和,对怎样调皮捣蛋、学习落后的同学都有宽容之心的老师,却唯独不能容忍作弊,对犯者异常严厉。陈老师为蒋同学在毕业纪念册上的题词是“求真若渴 爱人如己”[22]。

“无能于真”不可能成为一个革命人,假人伪士又如何能实事求是呢?但如果能,就一定是一个革命人吗?陈映真的答案是否定的,至少是质疑的:这个人如果“无能于爱”呢?大四学生陈映真的一篇“故事新编”风小说《加略人犹大的故事》(1961)所致意的就是这一问题。犹大,在陈映真对圣经的修正主义改写中,是一个反抗阶级宰制、种族主义与狭隘民族主义,向往社会正义与国际主义的左翼青年。但犹大这个左翼,丰富的是怀疑、辩论、嘲弄、策略,与权谋——“冷静的犬儒的智慧”,空乏的则是爱。犹大以真理与解放之名设计了耶稣之死,以求革命闷局之突破。小说终局,十字架上的耶稣以他的劳动、扶人、救人、爱人、拥抱麻风病患、为门徒洗脚的“多么优美的一双手臂”的形象,电光石火地救赎了犹大,让他觉悟到“没有那爱的王国,任何人所企划的正义,都会迅速腐败”。犹大是一个无能于爱的左翼,或许是由于这个缺陷吧,他的“红”总是显得有些“肮脏”。

对“爱”与“无能于爱”的探索,是贯彻陈映真思想与文学的一母题;《死者》(1960)、《祖父和伞》(1960)、《猫它们的祖母》(1961)、《那么衰老的眼泪》(1961)与《苹果树》(1961)都指向它。然而,《加略人犹大的故事》的思想意义相对突出,是因为透过耶稣指认了一种启蒙左翼的深层精神与人格问题,对社会主义与基督教(或更抽象而言,信仰)之间的复杂关系展开了形象思索。基督教与社会主义既不能混同但也不可决然对立,在人类解放这个目标上可以是同行者,可以相互批判、互指不足。同时期的小说《我的弟弟康雄》以及稍后的《哦!苏珊娜》(1963)都指向此,前者说“安那其、天主或基督都是他(康雄)的谋杀者”,后者说“他们(传教士)也信仰着和平、互爱。我不必让他们知道,但是我是他们的朋友”。此时期的陈映真的确丢弃了基督教会的壳,但保留了他所看到的耶稣教诲里的某种“真理核心”。

此时期的陈映真也经常以男性主体的“无能于爱”以及在两性关系中的“男性的狰狞”为抓手,切入这样的一种进步的或左翼的男性知识分子生命深处的不诚无爱状态;这让人想起鲁迅《伤逝》里的涓生,以及丁玲《韦护》里的“韦护”。伟大的文学所要求于作者的“坦万虑以存诚”,让我们也看到了隐在青年陈映真灵魂深处的傲慢、自恋与颓废。他在积极克服身心矛盾的同时,总也埋伏着一股深刻的自弃与虚无,表现在对小说里的理想挫败者与颓唐者的无比同情,特别是在《乡村的教师》与《故乡》这两篇里。两篇小说的主人公都是左翼男性,在白色恐怖打击下,“乡村的教师”浑浑噩噩白昼失神,只能做一些“大的理想崩塌之后”的细琐好事——这与鲁迅《在酒楼上》的吕纬甫异代同悲。而《故乡》里的“哥哥”,则是索性成为混世魔王,投身原先所鄙弃的世俗脏污,以自己尚能自污自残来证明主体的败而不溃——这与《孤独者》里的魏连殳简直宛若双生。“我已经真的失败,——然而我胜利了”应该也是“哥哥”的闷声呐喊。陈映真与鲁迅在精神上的冥契,是一个等待深度挖掘的中国现代文学史与思想史里的大课题,值得朋友们继续关注。

“无能于真”与“无能于爱”不是个人道德问题,而是时代病理。深度检视人的精神状况并探索其成因,那就是社会批判了。在这一时期的陈映真小说里,由于形格势禁,作者对人的状况的历史的/社会的探索必得却曲而行。以《乡村的教师》为例,陈映真使用一种隐藏于细节的年代密码,竟然为主人公吴锦翔写了一篇“列传”,起自日本殖民,经过“太平洋战争”、台湾光复、国共内战、二二八、冷战,终止于白色恐怖,从一个左翼抗日志士沦落为一个失志者从而自杀的一生。这个悲剧的确是“形势”或“历史”使然,个体在其中只是一个转蓬而已。然而,作为一个认识上的历史唯物论者,陈映真的特色在于他始终不使主体本身完全逃脱于某种道德责任。“你是一个受害者,但你是不是也是一个共犯者,乃至于加害者呢?”——是陈映真文学与思想的终身提问。于是,我们看到陈映真在一篇非常短的小说《家》里,对主人公“我”所做的究诘。细读这篇小说,我们将发现,在表面的“压迫”叙事后头,还有一个更深刻、更惊心动魄的“共谋”叙事。小伙子“我”并不只是一个被时代与制度所压迫而放弃了“理想”的青年,而是一个工于表演、谋略、布置,以退为进地和家人共演一出成人礼,以便将自己安置到成人世界的市场竞争位置上。“反抗”于是仅仅是一个姿态,为的是进入一个“共犯结构”(陈映真在1980年代后甚嗜用的一个词)或“吃人筵席”。陈映真自抉其心,一点儿都不放过“人”的各种深度自欺的技术手段。

《在酒楼上》插图,《鲁迅小说全编(插图本)》,漓江出版社2005年版

“无能于真”“无能于爱”,且“工于自欺”,是陈映真对内战、冷战,与白色恐怖下,人间状况的“我控诉”。这个控诉,至今有效。

陈映真在1959年到1961年的书写,给我们留下了白色恐怖时期的“一个人的反抗书写”。孤灯下的危言,虽然有时空不明、形式诡谲与内向独白的风景,但绝不属于“现代主义”。决定现代主义的,不在形式,而在精神。此时期的台湾文坛正刮着现代主义风,以亲美反共为自明前提,竟以诘屈的文字与奇诡的形式,聊浇自我之块垒,此外则皆非所顾。在这种风气下,所谓文学与人、人的生存情境、人的生活完全脱钩,且以此骄人。对于这样的文学,陈映真应该是感到一种难以言说的肠胃翻搅感。可以想象陈映真当时的文艺同道,在他们被时代制约的文学感受中,一定也只能将陈映真看作另一个现代主义作者,毕竟连陈映真此时期投稿的刊物《笔汇》都是一个现代派刊物。这种错认,他竟还是申辩不得的。一方面,他要如何与人说明文学与革命、文学与中国,以及鲁迅与他呢?另一方面,他此时期的写作不就长得一副现代主义脸面,像一张平铺的纸被刻意揉成一团吗?他大概不会认为他自己的文学写作可以为法式。我猜想,那时的陈映真应该是私心盼望这个岛屿上能出现一种仅仅是素朴地描写吾土吾民(哪怕是没有任何政治意识也成)的文学,好让他能经由对那样的文学的揄扬介绍,树立他心目中的文学标杆。

在反共文学与现代主义这两大特许行业于文坛的全面操持下,1950年代到1960年代初的台湾,还有任何曾令陈映真为之注目的文学作品吗?有的,是南台湾作家钟理和(1915—1960)离世后结集出版的小说选集《雨》。陈映真为它写了平生第一篇评论文字《介绍第一部台湾的乡土文学作品集〈雨〉》(1960),发表在他当时唯一的园地《笔汇》。这篇文章有两点值得注意:首先,根据《陈映真全集》,它是陈映真1959年发表文字以来直到1965年初六年之间所写过的唯一评论,之外皆为小说。其次,这篇评论之后不曾被收入任何陈映真自编的选集,包括他在1988年出的一套《陈映真作品集》。以这篇文章的历史意义或是写作用心,都不应该啊!何况他还少有地以“陈映真”署名。

将这篇文章视为一个“事件”,或许能帮助我们把握1960年代陈映真的文学思想以及当时台湾的知识状况。

陈映真写这篇文学评论时并不认识钟理和,但他曾从淡水发过一张致作者的明信片,请刊登钟理和小说《草坡上》的报刊编辑代转。白色恐怖下故示磊落的明信片上,有这么两句话抓住了我的注意:“我经常注视着新的花朵,您该算是一朵精致的紫色罗。我已经找到了几种,等那些丑得叫人长毛的荆棘枯萎了,等这些花朵长满了文学的‘草坡上’,中国的文学不会再荒芜的,不会再寂寞的。”[23]我看到两点意思:其一,早在1959年(如非更早),陈映真就已经有了一种清晰的文艺政治自觉,视流行文艺(不论是现代主义还是反共文学)为恶草,以“现实主义”为兰桂。其二,包括钟理和的被“找到了几种”的芳草,是以作为“中国的文学”的花圃的成员,而取得饱满的存在意义。

钟理和(1915-1960),台湾作家

一年多后,陈映真读到《雨》这本作者死后编成出版的小说集时,所期待者已逝,而所珍重的“中国的文学”依然前路黯淡,或许让他感到不能已于言,于是写下他的第一篇评论。他盛赞钟理和的文学成就,说这本集子“应是这十数年来文艺出版物中最有纪念性而且最有价值的第一次”。文末,他独设一段文字以兴叹:“——这沙漠上,终于要下起雨来的罢!——”[24]然而,今天我们要理解这个沙漠旅人何以会有一种久旱甘霖的兴奋,是不能仅从所谓现代主义与现实主义对垒的空架子上寻找,必须从陈映真“殖民地的孩子”的背景入手。他难道不是惊诧于目睹一个文学前辈的白话中文写作,在遭受日本殖民体制对祖国语言的伤害与剥夺之后,竟能如此快速复原且有如此不凡成绩,而感到无比振奋吗?在青年陈映真心目中,钟理和是日据时期的前辈文人以成熟洗练的白话中文成功创作的第一人。陈映真指出,因为这本书的出版,使得“台湾作家的艺术加盟于中国五四新文学运动的洪流的时间提早了十多年”,也使得“台湾在文学上,在文化上才始真正光复了”。[25]如果我们没有对日本殖民的尖锐痛感,没有对祖国新文学传统的骨血连带感,没有对真正的“光复”(即文化主体性的回归)的深盼,是不可能体会陈映真的久渴,以及被滂沱的《雨》浇灌时的兴奋洋溢。于是,他不能已于言。

此处可略谈一下殖民主义的伤害。纪录并反思日本殖民造成的伤痕,遍布于陈映真各时期写作,早期小说也不例外。《我的弟弟康雄》里的日本风的名“康雄”,是陈映真小说为主人公所作的第一个命名,不知其汉姓(当然,你非说康雄姓康也不是不可,但“X雄”的确是当年较流行于台人的日本化的名,即便光复之后遗风犹存,此外,姐姐作为深情的叙事者,连名带姓称其亡弟,多少悖情)。我大胆说,如果这个名跟陈映真光复前的日本名有任何关系的话,也不太令人惊讶,因为作者借此反身而诚地表达了主人公的背景之一是“殖民地的孩子”。《乡村的教师》的主人公,一个前左翼抗日青年,在1950年白色恐怖后,抑郁消沉且失志,竟然沉湎于“出租的日文杂志……中的通俗小说”。《故乡》里,父亲与哥哥在谈论严肃主题时,只能“大部分用着日语”,否则无从交流。《死者》墙上合挂的是蒋介石与日本影星若尾文子。《苹果树》里的左翼青年,有弘扬红色理想的自觉,但不自觉的抒情之具则是“东洋日本流行歌”……然而,在这些涉及日本殖民暗蓄反殖思想的小说群里,最特殊的则是《将军族》(1964)。陈映真将男主人公(老兵“三角脸”)的出身设定于“沦陷给日本的东北”。这个笔法有深意:透过东北流亡出来的“三角脸”与本省籍的“小瘦丫头”的只能在来世的结合,陈映真表达出一种以同一个中国现代史为前提的两块前殖民地的人民之间的同情共感。2001年陈映真的最后一篇小说《忠孝公园》,再度出现了分别来自前伪满州国与前殖民地台湾的两位老人,但他们在21世纪的形势下,虽然背负着同一历史命运,却在时代的迷雾下早已完全陌路,唯一的一次交集,竟还是透过日语……就此而言,2001年的陈映真与1964年的陈映真所焦灼关切的问题并没有断裂。

“去殖民”是陈映真对钟理和文学历史意义的最感动之处。其次,才是作品的独特文学属性——它的社会写实倾向。钟理和的书写让人们看到“台湾的天空和农舍”与台湾人民的真实爱欲情思。为这样一部战后绝无仅有的献给农村、农民,与乡土生活的作品集,陈映真奉上了“第一部台湾的乡土文学作品集”这一荣称。透过这个文学批评,大四学生陈映真首度表达了他的文学观。什么是文学?答曰,文学首先要有表现出一个时代里的人的苦恼与希望的担当。文学的确要有形式的讲究,特别是对作家语言风格的要求,以及对自己民族的(文学的)语言的提升任务,但这一切的前提是作家“笔管之中的一股慑人的生命和真实不欺的感情”。以此论评文学、臧否作家,则钟理和正是以“赤裸裸的感情和真实的血泪去表现了这一时代的作家”。可以想见,在肯定钟氏“真诚”与“爱”的另一面,难道不是对台湾光复十五年以来充斥虚无的美式现代主义、虚伪的反共文艺,以及以恶戏方言土语为乡土文学的“伪作”……的这一片因不诚而终归无物的沙漠的厌弃吗?本于这个理由,这篇评论不妨视为陈映真对1950年代以来台湾现代主义文艺的第一波批评,只不过,这个批评是间接的、不言明的,是透过树立一个对立范式来表达批评。故事向谁而说?知者自知。

多年后,我们读陈映真的这一篇文字,仍能鲜活感受作者当年的某种不可自已。然而,问题来了,文章如此重要、写作如此真诚,绝不似让人后悔的“少作”,为何竟不曾被收入任何自编的选集里?

因为它的确是一篇让陈映真不欲复顾的“少作”。但问题不是出在对《雨》的文学内容的掌握,而是出在他对作品生成外缘条件判断的失误,从而让他对作品所象征的“去殖民”与“光复”这一串惊异赞赏为之踩空。写作当时,陈映真对作家的传记资料与写作整体略无所知,在传记的也就是历史的迷雾下,他误以为钟理和,如同几乎所有其他日据时期本省文坛先进,得要到台湾光复后才重拾中文字典,从而惊讶佩服钟理和竟能在十五年之内达到至少要三十年才能有的语言纯熟(他并没交代三十年算法的来由)。时代的限制使陈映真并不知道,作为南台湾地主与商人之子的钟理和,少时除了日本殖民基础教育外,还读过多年汉学私塾。此外,由于白色恐怖下的历史断裂,直到1970年代中期之前,人们并不知道钟理和在七七事变后一年,如同很多背景优渥的台湾人一般,从台湾去伪满州国,在那儿旅游、经商、读书,或协同日本人治理。之后,钟又转赴北平,除了在日本机构短暂工作了一段时间外,一直赋闲并写作,直到二战结束。大陆居停期间,钟理和曾发表了多篇染有北方语言风格的成熟中文小说创作(包括《夹竹桃》与《白薯的悲哀》),并曾结集成书于北平出版。这本钟理和生前出版的唯一一本书,长期不为人知,直到1970年代中期。陈映真读到这本书的当时,应不免大吃一惊:这位曾以纤细良善和煦的文学之心书写故乡南台湾乡土的晚期钟理和,与曾以一颗日本殖民主义文明观的黑暗之心写下小说《夹竹桃》的作者,竟然是同一人。钟理和将他所看到的战时敌伪统治下北平的一方四合院所显露的肮脏败德,直接代表了中国文明与中国人种的腐败溃烂。

当年写评论时,陈映真虽然谨慎地以《雨》只是个选集,表示不敢对钟理和的全像遽尔论定,但以当时他的写作热情看来,他肯定是无论如何也无法想象到世上还有“另一个钟理和”。在形格势禁、信息闭塞、动辄得咎的1950—1960年代,对钟理和这个人以及他的写作的认识不足,陈映真并非例外,而是社会与知识的基本状况。人们不知道钟理和,与人们不知道赖和与杨逵出自同一原因,都等待1970年代的“出土”。当时的很多评论者(林海音、陈火泉、叶石涛……)都犯了与陈映真几乎同样的错误,都惊艳于钟理和所领跑的白话中文成就,对钟理和的作品也以“只有淡淡的抑郁”“没有诅咒、沮丧、诋毁”“能宽恕一切”“悲天悯人”概括其特质……[26]

钟理和:中短篇小说集《雨》,文星书店1960年版

须知,在白色恐怖的战后二十多年间,所有对历史与现实的追问都无异自招不测。20世纪二三十年代以降的中国革命史当然是生人勿近,与中国革命及世界反法西斯运动直接或间接勾连的日据时期历史,同样也是地雷处处步步惊魂,以不闻不问为上。陈映真及当代文化人对钟理和的身世一无所知,与他们对钟理和的兄弟,那奔赴祖国参加抗日,战后回台死于白色恐怖的“基隆中学案”的钟皓东也是一无所知,是同一道理。不知往、不论世,吾行却曲勿伤吾足,是战后二三十年台湾知识文化界的一般状况。日据时期台湾人民的反抗历史与传记,包括像赖和这样的新文学爱国斗士,得要到1970年代中期之后透过《夏潮》杂志的重访殖民史才能出土重见天日。约略同时,“本土派”也在做他们的历史功课。1977年,陈映真因为读了后来被他数度激烈批判的“皇民化文学”的头号平反者张良泽所主编的《钟理和全集》(1976),才“怀着深刻的心灵的疼痛”读到了另一个钟理和,于是写了《原乡的失落:试评〈夹竹桃〉》这篇评论;之后两度被收于陈映真的自编选集里。

立“钟理和评论案”,不在指出陈映真的一次“失误”,而是以此案为具体线索,推想战后十多年台湾文坛与思想界的“沙漠”状态。在反共亲美的大前提下,不存在对当代中国的认识兴趣,包括二十世纪中国革命及其文学以及日据时期的反抗历史。当几乎所有的知识能量都被引领到西化与反共,让脚下沃壤因无人耕耘而触目皆荒凉时,陈映真有理由说他所看到的是一片“沙漠”,也有理由指出学者文化人的“去势”与“无能”。这恰恰说明了陈映真当年初读钟理和为何是出之以那样一种久旱逢甘霖的欢欣,因为终于有文学作品不再模仿西方、膜拜上国,开始面对自己的大地、天空与人民了。作品的“素朴的现实主义”内容本身或许无涉政治,但它的存在本身就是政治。陈映真从作品所拥抱者何,反推而后想见作品的铜钱反面是:对美日新旧殖民的疏离漠然,以及对乡土中国及其人民的炽热情愫。继“发现”钟理和之后,陈映真在1962年又找到了一种“新的花朵”——钟肇政,另一位逸出现代主义圈的、成长于殖民时期的、素朴的老一辈现实主义作家。陈映真敬重他,与他密切交往,终而惜别。

半世纪日本殖民对台湾知识分子的精神与认同的影响,是一个无法回避的问题。国民党选择禁制,但这不但长期而言属于无效,反而刺激其朝反动方向发展。以钟理和的“乡土文学”为嚆矢,这条被陈映真称为“素朴的现实主义”的文学路径,在1970年代中期以后,是如何与陈映真渐行渐远,乃至陌路,最终为“台独”本土主义所收编,在各个层面(例如如何看待殖民、帝国、人民与文学……)上与陈映真的统左派展开尖锐敌对性,不幸见证了以后的历史。看似文学史里的一件小事,其实都得置于更大的历史脉络中才拎得清。我们不可依据历史流向的一时后见,回溯当初,嘲笑陈映真当初的“一厢情愿”。陈映真的希望之门,经常大于各种政治门户之见。

三 “圈圈”的离合与苦闷的克服:1962—1963

1961年7月,陈映真大学毕业,同时结束了他的一段青春爱情。发表于1961年7月《笔汇》的《加略人犹大的故事》有一则作者后记:“愿以拙文做为我对伊的激情的纪念。伊是个可爱的,好的女子。伊同我走在我底生命中的第一个青春里,伊接续着母亲的襁褓使我长大成人。也许拙文是诸作中最劣的一篇,但我信伊必不计较这些,因我想我底诚挚和爱恋伊必能了解的。我底一生一世都在为伊祈福。”根据青年陈映真的哥们儿尉天骢说,这个女子叫作“阿蕙”[27]。

毕业后接着入伍服兵役,翌年9月退伍,同月入私立强恕中学教书,两年半后(1965年初)离开教职,受雇于美商辉瑞药厂,直到1968年5月事发。这是陈映真的1960年代的简历。简历固然可以如此直简,心路却是非常崎岖。在1962年与1963年这两年,陈映真经历了一场艰辛抗拒他生命惰性的精神危机,高峰期发生在他退伍后进入中学当教师的头一年。这个危机今天还能有迹可寻,固然在他的创作里能找到一些线索,但更仰赖于1962年春天陈映真开始写给省籍前辈作家钟肇政的信件。这些信件同时也展现了陈映真的文学观、政治观以及实践意图。

作家钟肇政(1925—2020)保存了陈映真从1962年2月到1989年9月写给他的信,而其中最重要、最密集的一段往来发生在1962年到1964年初。读陈映真当年的这些信件,我们经常惊讶于一种自剖的残忍、对文学之路同行者的温煦,以及批评收信人的创作时的毫无恶意的严厉直白。好比,在1963年4月26日的信,他竟然在指出了钟肇政作品的优点(例如,结构、史诗性以及“风物画家的眼”……)之后说:“但我却看不出一部长篇小说的更深的灵魂的声音,更深的人类的贵族的影子和目光。”又,在1964年3月24日的信,陈映真说他读了钟的新作了,但“却找不到早时我读您那些短篇时的感动,肇政兄,我以为如果您再不对自己的创作做出一个诚实的分析和内省,是十分危险的。最近的作品,嗅不出一点儿味道来,贫乏、庸俗。我很为您急,也为您爱。”知道陈映真的人知道陈映真是真急,他告诉钟的自救之方,正是他自己的常用之法——以“许南村”之名无情地解剖自己以觅出路。

陈映真其实还是一个信札家,写过大量书信,但由于各种原因《陈映真全集》(2017)没有收入。我按照陈明成教授在《陈映真现象》一书中所交代的资料来源,去信给“钟肇政六百万字书简电子档案”管理者某君,但所获电子文档只有三十九封(而非陈明成所说的五十七封原信复印),而且不少信在转为文字档时错断字过多几乎无法有效使用。无奈,还是只能根据陈明成的书所展露的部分内容为主,辅以电子文档。陈明成教授的剪裁固然是基于他的写作意图,但不妨碍他说他的、我说我的。以下所引述的陈映真书信,除了少数出于电子档,皆出于这一来源,就不另一一注明了。陈明成教授与我都能同意一点:这些信件具体说明了陈映真与以钟肇政为代表的“本土派”文人圈,在1962年顷的敬重的邂逅,以及在1964年顷的遗憾的告别。

1962年2月,钟肇政的小说《浊流》在《中央日报》副刊上连载。正在内坜服役的陈映真写信给钟肇政,表达了对他在文学上的敬慕。从这封信起,相差十二岁但深浅不一都有殖民经验的两个本省作家,开始了频繁的通信。这是继钟理和后,陈映真在文化沙漠上寻得的第二朵花。之后,5月的某一天,同报刊登了一篇署名“沙漠”的人的一篇评论《读“浊流”》。陈明成教授判断这是陈映真所写。我完全同意,无论是从笔性、思想、时机,以及笔名,各个方面来说,应是无疑的。果然如此,这是继钟理和评论之后,另一篇日后陈映真不让它回家的稿子,但原因稍有不同,“钟理和评论”失之于不知其过往,“钟肇政评论”则失之于不知其将来。以后的“失望”我们另说,在1962—1963年,陈映真对前行代本省作家群体是抱着真诚的期望,期望脚踏大地的本省作家能一朵一朵地绽放,让充斥“荆棘”的沙漠成为中国文艺的百亩兰蕙。

陈映真的这些信有助于我们从两方面更了解他当时的状况。首先是陈映真与“原型”独派文人之间的关系。说“原型”,是因为戒严时期某些特定圈圈的成员之间的幽微的、默会的共同感受与认知,与1970年代中期开始逐渐形成的分离主义,两者之间有某种可清晰辨认的亲近(如非源流)关系。钟肇政先生的生命历程难道不就是一个典型的案例吗?当然,真实历史过程有很多可能性,我们也不宜以后来的结果论定当初就只有朝一个历史目的奔去的发展倾向。如果“必然”是由多重因素所共同决定的,那么当年的“原型”台独,也未必一定得成为“台独”,如果之后其他的多层次的历史条件不具备的话……然而,此处我们无法停留在假设的层次上做过多的讨论。

钟肇政(1925—2020),台湾著名作家

1957年,钟肇政办了一份邮寄的《文友通讯》,以增进成长于日本殖民时期曾长期以日文创作的老一辈本省文人圈的交流。翌年9月停刊之后,他仍致力于维系这个文友圈的交谊。钟肇政非常看重陈映真这位同为本省人的后生新锐。1962年4月间,陈映真还在服役期间,接获钟肇政邀请他参加这个同仁圈在作家陈火泉家的聚会。陈映真表示非常高兴,并以后辈的谦恭表达万分期待,并说:“我盼望我们能够早一天有相当的成果贡献给我们中国的新文学里去……在文学上我们的位置仍是空白的。”

这次聚会的详情不得而知,但我们知道陈映真对它感到寒心也不为过。聚会后,基于礼数,受邀者当然不会向邀请者“吐槽”。然而当钟肇政等人近一年后,再度向陈映真发出类似聚会邀约时,陈映真选择如实以告。他说:

聚会我并非不赞成,只是根据上次在火泉先生家的印象,觉得很不像文人雅集。世故,snob的气氛尤其不像一群不重名位的热诚文人的讨论会。

接着,陈映真期待钟肇政应扛起担当,“不使这聚集归于虚空”,不使远道而来者嗒然而归。这封信最直接、最刺痛,从而必须以外文出之的热点,是“snob”。四十年后,钟肇政仍不能释怀,说陈映真当年“写给我的信里面用了一个英文snob,说《文友通讯》那些人snob”[28]。为何这些人给了陈映真一种snob的感觉?如果陈映真参加,好比,梁实秋、余光中等人的“雅集”,回来抱怨他们snob,那比较好理解,因为那个时代的“英文”与“美国”会给它的近用者打上上国荣光。那么,《文友通讯》聚会之人的snob是何由生呢?我判断,可能出于两方面原因。首先,陈映真从来不认为能写几首诗作几篇小说,这事本身有什么值得骄傲的。文学的从事者如果有傲慢自觉,恰恰显示其浅薄自私,因为文学也不过是与众人、与国家、与世界的理想联系起来的一种方式罢了。以这样一种知识分子或传统士人的自觉,陈映真对那种舞文弄墨骄其妻妾的“文人气”殊为反感。陈映真的忘年之交姚一苇先生,就对陈映真的这一心理状态有独到的体会。据他看来,陈映真早期写小说大多用化名的心理,并不仅是由于一般所猜测的政治敏感,而是根植于中国传统对词章说部的文人的轻视[29]。这么看来,陈映真既不忘情写小说,但又不愿真的成为“小说家”,这之间其实并无矛盾,更无作态。

其次,但更重要的,是陈映真从他们身上看到了某种以日本殖民遗留为身份印记以区别他人(尤其是他们所不得不妒恨的以外省文人为主体的都会英美现代派)的认同与形象技术。战后,他们虽然不得不低调,但在这个“都是自己人”的家庭聚会中,应该是能见到不少人在放松的感觉下,悬置已经习得的普通话语文,片刻回归日语怀抱,倾洒昔日优胜语言,得意竟至于忘我。陈明成就提供了一段关于陈火泉的描述,说“他就是故意生不知哪门子的台湾人闷气,尤其喝酒以后,日文谈话更是大剌剌毫无顾忌”[30]。陈火泉何人也?他是板上钉钉的皇民文学代表作《道》的作者。陈映真对这个圈子的这种“东洋”精神现象极为反感,愤愤欲訾,但又无法扯开明说,于是下了一个西洋字,以毒攻毒,既达刺眼棘心之效,又让闻之者哭笑不得。可以说,在1962年之际,陈映真已经闻到了一种不好的气味,隐约察觉到一种日后发作为分离主义的病灶。由恋殖而生的某种“台湾人”精英傲慢意识,对那被感受为对立于“台湾”的“中国”(以国民党为核心所指但不止),有一种含枚夜行的共同敌意。这应不是我的“党派性”意见,因为陈明成教授也认定这类聚会“本有联系作家情感、凝聚台湾认同的用意”[31]。

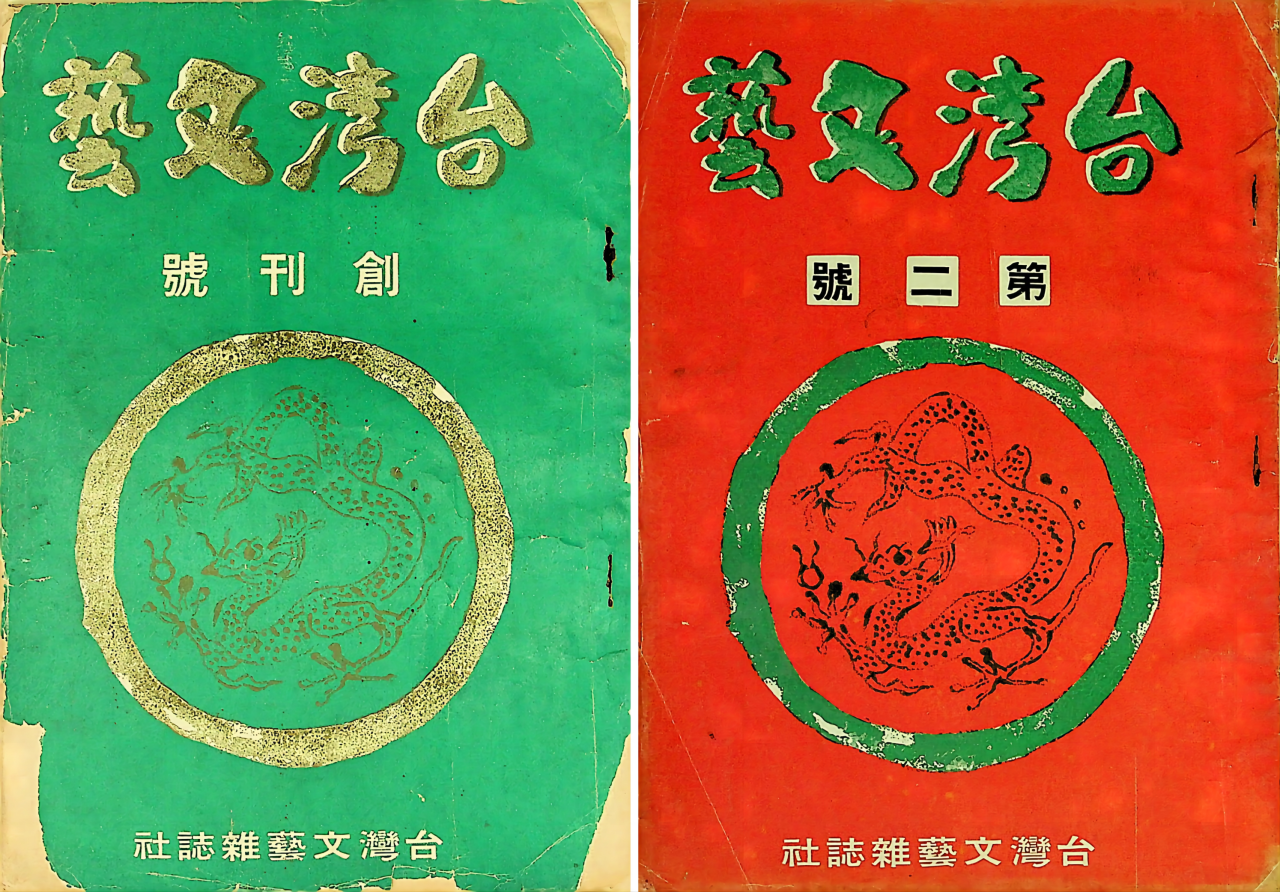

钟肇政识才,而且有他的战略思维,异常看重陈映真,曾对时人说陈映真“是我瞩目中的大将之一”。他不以陈的直言为忤,坚持邀约陈映真与会。这使陈映真在聚会前夕以及当天都去信给钟,委婉而坚定地拒绝参加,以将自己也纳入的方式,再度批评这个圈子“都是些臆病物,一些不敢应艺术的良知的呼声的,生长在被示惠的,故装糊涂的,虚荣得无比的空间里”,从而“如果我只是蛙,我宁不参与蛙鸣,因为这一片蛙鸣不已够热闹了吗”?后来陈映真唯一答应的一次“蛙”的邀约是1964年春天《台湾文艺》创刊时所办的“青年作家座谈会”,并留下了与会二十七人的合照,大个子陈映真些许突兀地站在所有人的最左端。会后,陈映真给钟肇政去信说:“那天去开会,很不开心,这未始没有影响了我投稿底热心。老的老了,新的狂妄,幼稚,臆病(包括我在内),使我又遗憾又愤愤。”

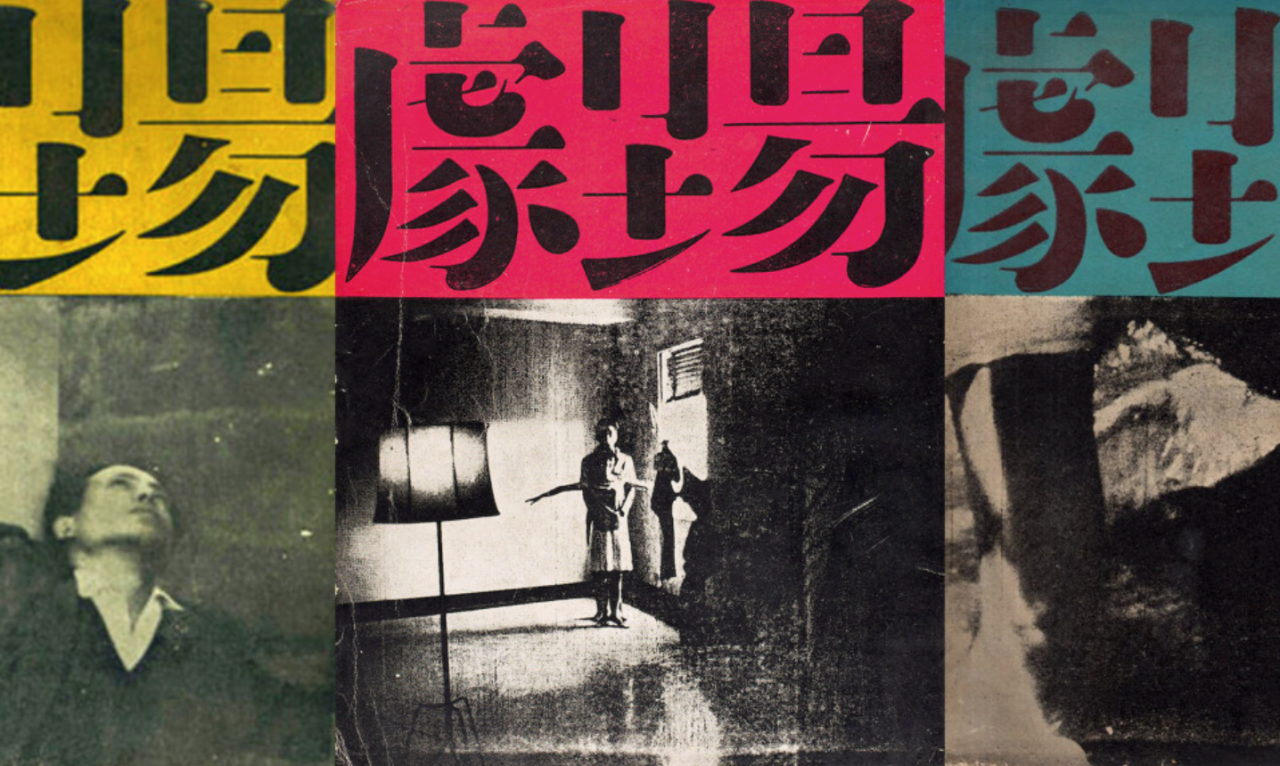

《台湾文艺》创刊号及第二期,第二期发表1964年所举办的“青年作家座谈会”合影

1964年初,吴浊流办的《台湾文艺》出刊,可视为《文友通讯》的继承与扩大。在钟肇政心目中,这是一个“纯由台湾文人办的第一个刊物”,“决定为它全力以赴”,于是在第二期就担任了组稿工作,而他心目中的首选作家就包括了陈映真。由于陈曾透露拒绝过当时他经常投稿的刊物《现代文学》邀他当编委的请求,钟希望陈能转而参与《台湾文艺》的编辑。然而,直到1968年入狱,陈映真始终没和《台湾文艺》有任何瓜葛。要到1976—1977年,为了扩大“乡土文学论战”中友方的团结面,陈映真才“策略地”将一两篇文章投到这个刊物。整个1960年代,陈映真不但拒绝参加“雅集”、拒绝写稿,甚至连钟肇政要为他独编一本文集,收在总数十册“多数是四五人合一集”的“台湾作家丛书”的盛情,也都拒绝了。读陈映真的拒绝信很有趣,辞气恳切,若自贬又若存大志,说了半天,总之是不行,活像是当代的《报任安书》。书信在将来《陈映真全集》重编时,一定要想法编入。

为何从1950年代末就开始在“沙漠”中寻觅文学的兰芷,主动写信给钟理和、钟肇政的陈映真,却在几年后,一而再、再而三地拒绝钟肇政所伸出的拥抱之臂呢?因为,他是中国的孩子。几次接触下来,陈映真对这个《文友通讯》与《台湾文艺》的文人圈子,从期望到观望而终于失望。由于感受到一股朦胧而真实的分离主义气氛,陈映真才会不时在书信中谨慎而准确地表达他的不满。1962年他与钟肇政初通信时,就说“有一日和平临到人间的时候,我要好好地对台湾的文学下一番史的研究”。这里,他不会说“我要研究台湾文学史”。陈明成也指出,陈映真在与钟肇政言及《台湾文艺》时,总是故意避开这个名,而以打了引号的“台湾文坛”或“文坛”作为代指,是因为他不接受“台湾文学”或“台湾文艺”之名。这一判断是正确的。对这一点,尉天骢也有他的证词。他清楚记得,陈映真说他曾“问那位主编(按:钟肇政):中国文学能够划分这是山东文艺、那是山西文艺吗?既然不能,台湾文艺这个名词除了狭隘的地方主义外,就没有多大意义了”[32]。

如果我们把从日据时期对台人抗日的镇压到1950年代白色恐怖清乡这段时空拉进我们的历史视野,那我们将从陈映真与钟肇政两者之间的“吸收博弈”里看到一幕颠倒忠奸的历史悲剧或荒诞剧。1960年顷的“钟肇政”客观上所代表的,不但是与抗日历史系谱的断裂,同时也是与当年皇民派或亲日派(例如陈火泉与叶石涛)的集结,纵然低调。陈映真也许曾企图透过影响钟肇政,改变这一群人的精神与认同状态,所以他言必谈“我们中国文学”、“未来的中国文坛”以及“五四白话文学运动”。然而,他失败了。1950年代的白色恐怖所诛杀的不只是一群人,而是一个传统:一个爱国的、抗日的、左翼的、国际主义的传统。这个传统被刓掉了之后,“钟肇政”所象征的文人集结,在历史系谱与政治光谱上,与稍后在1970年代萌芽的“新兴”右翼“党外”势力,不得不具同一性。如今被称为“台独文论大师”的叶石涛的背景值得稍作说明。1943年,日帝前途日窘,在台湾紧迫推行皇民化文学,于是出现了一批呼应日帝国策的文学帮闲,对有反日倾向的、具祖国意识的现实主义作家(例如张文环与吕赫若)的作品进行罗织打压。如此的积极分子之一就是青年叶石涛。在他当年的文学评论里,就出现过如此的老吏之问:“到底在张氏或吕氏的作品中的什么地方,有皇民意识呢?”[33]

陈映真既然发现他曾有的希望最终不过是个泡沫,钟肇政圈圈不可能作为他的民族观、历史观与文学观的同路人,更甭提同志,他的孤独感与危机感更形焦灼,踽踽于“沙漠”中寻求同行师友并欲有所作为的意念也更为强烈。这样一种状态,表现在陈映真此时期的小说创作以及与钟肇政的信件中。我们不妨从1961年7月陈映真入伍服义务兵役开始回顾。1961年11月,他在《笔汇》停刊期发表了《苹果树》。这篇小说阅读起来清楚属于学生生活经验触角下的写作,判断应是服役前的存稿。一年多服役期间的创作只有一篇——1962年夏天写的《哦!苏珊娜》;服役地点是内坜,小说地点则设在邻近的“滨海的观音乡”。服役期间还能生产出一篇小说也算是难得了。比起坐牢,当兵更是全方位技术性身心占有,一般而言,没有时间与精力留给读书思考与写作。陈映真写小说,也是在他“老鸟”(即兵油子)的状态下方能为之,其次,则是因为有人约稿。这篇小说就是应香港《好望角》杂志的编辑托当时已关张的《笔汇》老东家尉天骢转达的稿约。尉天骢后来在一个对谈里,指出这篇小说在陈映真写作史中具有一个交叉路口位置。他说,这篇小说“把一切东西都写得很美”,很浪漫,赢得不少佳评,但作者之后却没有耽溺于这样一种纯文学感觉与掌声,“走入唯美颓废的岔地”,反而能对自己喊停,把文学再度开往更广阔的历史、现实与理想的天地。尉天骢对这篇小说的笔性状态颇敏锐,但是他并没能够将这篇小说摆在陈映真的传记中理解。

在陈映真小说家族中唯一的恋人架构与幻美空笔触之下,《哦!苏珊娜》所反映的其实是从《我的弟弟康雄》以来的一种类似梦魇的空踏感,或可名之为“康雄梦魇”。主人公“李”读了“一小屋子乱七八糟的书”,与几个“懒惰而傲气的朋友抨击着毫不相干的政治、新出版的书,以及一些很有名气的作家”。除此之外,他可说是一个白昼游魂。陈映真以“李”的来访女友“我”的视角报告“李”。“我”在小说结束时,离开了这个“用梦支持着生活”的“李”,回到“我”曾一度想要逃避的那予人以稳定感的家。在“我”的检验下,“李”不过是自以为有理想,但在生命与生活的实际面上,却空乏无意义,仅余“他的骄傲可以支持他”……

小说所折射的作者状态还有另一面:对“性与爱”作为超克现代孤独与疏离的质疑。陈映真,与鲁迅同,拒绝仅仅“在异性中看见爱”[34]的现代迷思,而此时的他尤其视浪漫爱为朝向知行合一的一大路障,从而对伴侣与婚姻有某种“高老庄”之惧。这样一个严防爱上爱情的男子之心,在《哦!苏珊娜》里被一双恋人之眼所看透,后者于是只有黯然撤离。寓言小说《猎人之死》(1965)里,盗火者阿宕尼斯所亟欲挣脱者非它,恰恰是宙斯的特工——“爱神”维纳斯,为他所布下的爱之罗网。左翼青年“李”拒绝视性与爱为一种救赎,在无能于行的日常当中,反而看见了与基督虔信者之间,有某种共同的道德肌理。耶稣常常是他的一条鞭子、一盏提灯。在有沉沦之虞的日子里,陈映真的另一组“鞭子与提灯”是鲁迅。1962年2月,陈映真给钟肇政的头一封信就如此表白:“我常想五四以后的中国白话文学能对白话文字予以艺术之美的作家并不多(有一位是我十分尊敬而崇拜的,而且我想予白话文以灵以美的,舍他之外没有别人了),因此白话文学,特别是文学语言的建设上,还有一大片处女地待人去垦拓的。而我希望您会是这垦拓的工人之一。”耶稣与鲁迅,经常是能让陈映真不忘不废的两大形象。

1962年9月,陈映真退伍。马上等待着他的不是理想,而是养家糊口,“带着养家的寡母和妹妹,在板桥租了房子,开始教书维生的日子”[35]。这时,陈映真才真正“进入社会”,才真正脱离了从学生到服役以来的轨道生活,从而逼迫他更具体而尖锐地直面“人生方向”问题。于是,可以想象有一个巨大的存在焦虑沉黑着脸向他威吓提问:“难道你就打算这么过你一生吗?”“重新拾起笔开始写作不行吗?”则又是一个大问题。写什么呢?难道还继续之前《笔汇》时期的黯淡忧悒、皱褶拧巴的危思独白吗?那种因无能于行而发之言而吐之苦,是势必不能再继续了。然而,新的道路又看不到。这,于是成了陈映真的深刻苦恼,一个不小的精神危机。

1962年11月中,陈映真在致钟的信里说他最近完成了一篇作品。这是哪一篇?很让人困惑。一度猜想它指的是后来发表于《现代文学》的《文书》,但发现不是,因为在1963年9月的一封信里,说他的一篇近作(即《文书》)将发表于当月,而这篇近作是6月时脱稿的。当时,陈映真已应《现代文学》新任编辑姚一苇之邀,自9月起每季一篇,12月登的是《将军族》。那么,这篇完成于1962年11月的小说是哪一篇呢?经过反复推敲,最后只能判断,这是陈映真的一篇寻找方向失败的弃稿。在12月的信里,陈映真再度描述了这篇稿子,说它:“肉感的成分很重,我担心是否流于秽下,它是一篇很‘气味恶的’作品,像我们看到蛇或蜥蜴时的感觉。”到了年底,陈映真终于说:“现在我可以确定它是失败之作……。使我惶惶的倒不是它单独的成败,而是想着我大约在开始干涸了罢?但回头一想,如果真是干涸了,惶惶又何济呢?”

我没想过陈映真还废过他的小说完稿,因为我认为他是一个思想型作者了,太相信他常说的“总是有了想法才写作”。有趣的是,对这篇留中不发之稿,陈映真竟然跟钟肇政说:“我要腆腆地告诉您,我还算喜欢它。”诚实于文学品鉴的陈映真,对之前的《哦!苏珊娜》曾说过“我自己都不太重视它”,以及对之后的《文书》与《将军族》说过“他们都不是好作品,我自己不重视”,但独独“还算喜欢”这一篇“气味恶的”作品,但却又终而弃之。如何理解这个“公案”?必须回到当时陈映真的精神状态。

如果小说《哦!苏珊娜》反映的是1962年版的“康雄梦魇”,那么半年后陈映真“初入社会”之后所写的“废稿”,大概率应是纠结着作者对新的职场生涯所感受到深刻“无能”、“虚无”、“虚伪”以及“去势”(impotent)感;无所逃地自疑长年密执的思想信念不过是一种无谓的虚荣或傲慢,因为明摆着——了无结果。1963年4月底的一封致钟肇政的信里,他如此“自残”:“我时常在想,而且十分恐惧地想,这一切的pose只不过是我底无能的(impotential)逃避的伪装罢了。而且大半如此的罢!”同时期的另一封信里说:“教鞭并没有击倒我。然而我在执教中发现到成万的幼小心灵被践踏着,浪费着,残杀着。一个开眼的人所见何其不幸呵!”“当老师”显然不是陈映真拳拳欲有所为的一条理想之路,反而激化了他的无能感。这就是为何他在认定“废稿”的同时,表白了他近来的危机:“最近常常感到苦恼,由于内里许多矛盾许多的不调和,常常感到自己很伪善,而且在欺骗地生活着。这种自我的厌恶常常使我爬不起来。我厌恶,因为我爱的缘故。不幸的我终不止是个柴霍甫(按:契诃夫)的懒散而意志薄弱的人物,对于所爱且因而所恨的,一无帮助。”因此,有理由判断,“废稿”之所以被陈映真所爱,正是因为忠实地表现了陈映真这时期的黑暗。终而不发,也是因为同一原因——太陷于自己的黯黑了。这篇“废稿”应该是与《哦!苏珊娜》反映了同一状态(无能于行、臆病、阉割感),但犹有过之,可能连耶稣都现不了身了。

此时的陈映真,心情极坏。信里他还说:

我们所生活的一切基础,无不是欺罔的(narrow-minded),无不是偏见,愚,杀戮,落后,封建,自私和可怕的长久的盲目与麻痹,长久的良心之死亡和腐败……。最大的苦痛是,我看见这一切下流,自己却正是这下流中的一个。我攻击,却正是一掌一拳的打在自己的脸上。姑不论这一掌一拳是我的下流伪装也罢,逃避也罢,它却使我安逸了一些痛苦。

在这种状况下,似乎唯有鲁迅还不离不弃,守护着他的最后一丝光明的想象。1962年底,在给钟肇政的信里,陈映真说:“实在我不知道我的路在那里。但我必怀抱文学终身。而且也一定要成为像……ろじん(鲁迅二字的平假名)那样对良识对爱都有贡献的人。”

没有这长达一年的绝望,我们就无法体会他在1963年底之际所体现的生命的春天的沛然复苏。陈映真喜欢说人生历程是由很多圈圈连接而成。这时,有两个人各自与陈映真结成交友圈,拉拔陈映真走出那“气味恶的”、阴暗如蛇与蜥蜴的洞穴人生:李作成圈与姚一苇圈。

李作成(1930—1993)是陈映真1962年进入中学教书结识的同事,对陈映真之后的走向影响颇重。两人相知相惜,于1968年5月一起走完了他们的1960年代,出狱后与陈映真还相互扶掖,后来也参加了统一运动。李作成是一个落单在台的国民党将门之后,教养很好,十九岁来台之前,已熟读三十年代的文学与社会科学,“承接了中国二〇年代以降的进步主义与爱国主义”。孤身辗转于生活中,阅历丰富结交甚广,同时低调留心政治。借由他的引领,陈映真认识了很多疏离于国民党主流的“半地下”的人士,拓展了陈映真之前基本上由文友构成的社交圈;其中几位后来与陈映真及其同乡兼总角之交吴耀忠一起搞读书会,构成了1968年5月被捕的人事背景。由李所牵引的向外拓展线索中,最重要的一条应是伸向了日本实习青年外交官浅井基文。浅井与他的前后届,都是甫从东京大学法学部毕业的青年知识精英,来台学中文的同时想方设法结交当地青年,以期在全世界最隔离于中国的中国多少了解当代中国,以为将来日中建交所用,例如浅井后来就做过日本驻沪领事馆领事。当年若没有浅井等人的私人藏书,就不可能有陈映真等的读书会。1964年初,经由时年二十二岁的浅井的“诚挚而无私的协助”,长他数岁的陈映真终于突破了旧书摊的知识限制,接触到有关中国与世界变化的最新知识,其中不乏出自左翼与进步观点的。陈映真固然不可能不知道浅井是某种情报官,但谨慎如他却从不曾仅仅如此看待;浅井一直以一种超越民族樊篱的美好形象长存于他心中。多年后,陈映真回忆:“经由这段可纪念的友谊,他第一次生动地体会了对于建立一个真正和平与进步的世界深信不疑的善良的人们之间,真挚又严肃热情的超国境的团结与友谊,是完全可能的。”[36]

是李作成这条“鲇鱼”的摆动,把凝固于陈映真四周的精神的情感的低压给驱散。1963年6月之际,陈映真终于有了寒夜将尽的感受。在他写给钟肇政的信里,说“有一段很长的心底暗夜,到最近才有康明的样子。我一直期待着这大绝望或看(按:者?)能成为我底心灵成长的母亲,成为辩证的成长之(按:缺字)”。于是,貌似离奇阴暗的《文书》与以死亡结局的《将军族》,却是陈映真开始自我释放与迎迓新生的征候之作——它们从独白自指、诡密而充满皱褶的写作形式中释放出来,面向更广阔的历史与社会了。对陈映真而言,这意味着他首先得直面包括台湾在内的二十世纪中国历程。同样是写流亡来台的外省人故事,约莫同时期白先勇发表的《台北人》系列短篇与陈映真的《文书》《将军族》的不同之处,在于后者所看到的不是王谢子弟的往事如烟,而是有历史与物质基础的政权颓败史——这是回头看。向前看,陈映真的“外省人”小说有一股从荒凉残败中指向对恶的核心(即民族分断)的克服意志,例如《将军族》里那来自东北的底层男子与来自台湾乡下左眼被弄瞎的丫头两者之间的最终结合。

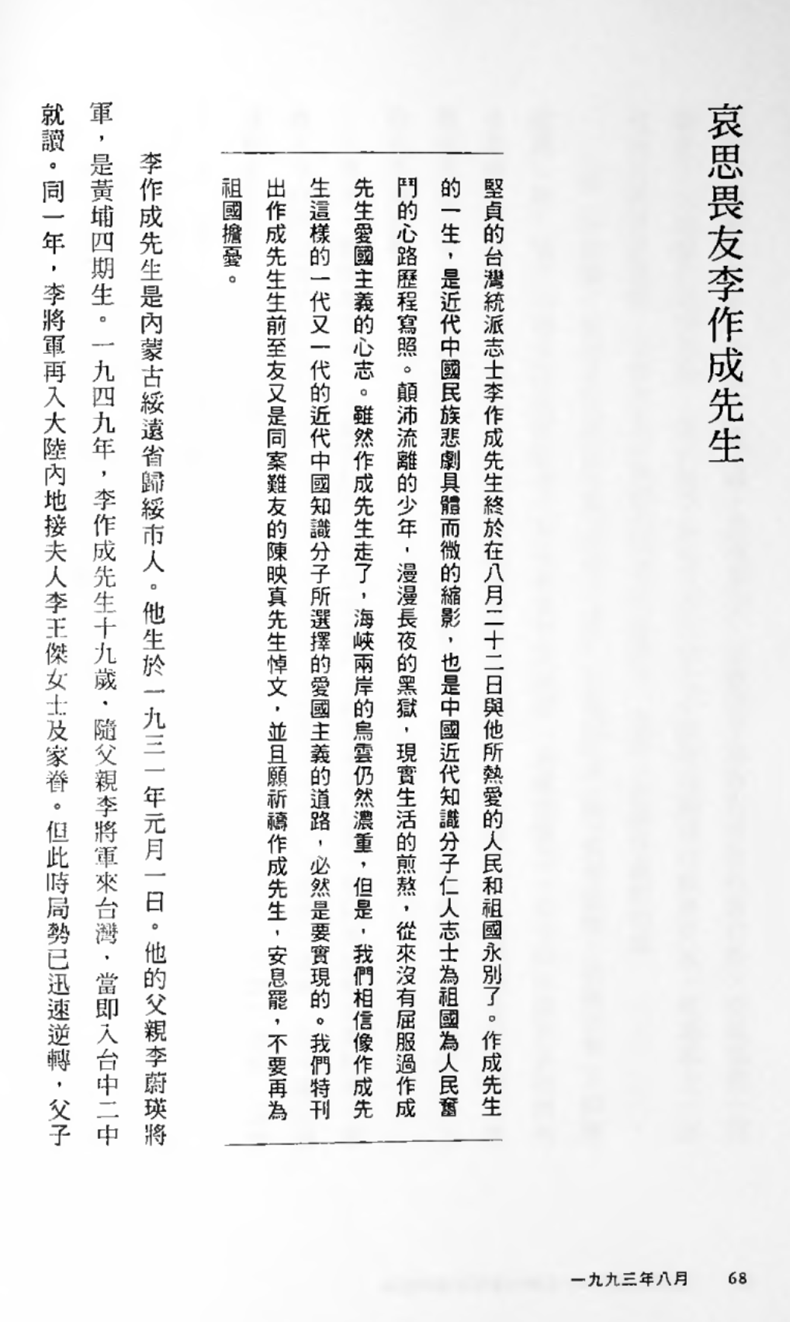

陈映真:《哀思畏友李作成先生》(1993年8月),《陈映真全集》第14卷,人间出版社2017年版

陈映真的“1960年代”终于露出曙光了,而之前似乎都可看作迢漫1950年代的延续。

与李作成的交往圈约略同时展开的是与姚一苇先生的忘年之交。为了能快速说明姚一苇的角色位置,不妨打个不一定确切的比方。如果说白先勇与王文兴等“现代(主义)文学家”的成长,有夏济安、吴鲁芹(美新处华人执事)与麦卡锡等人的加持,那么,可作为一个对照的则是姚一苇(1922—1997)之于陈映真。1962年,白先勇赴美留学,行前托《现代文学》于数人,其中姚一苇负责小说部分。如卡夫卡,姚的主业是银行职员,业外是剧作家与文艺理论家。姚与陈其实在《笔汇》时期就结识了,但得要到1962年,部分由于姚在板桥的上班地点距离陈映真赁屋之处颇近,因缘开启了老少二人的忘年之交。陈映真回忆:“应该说是从这时开始,我把每篇做好的小说先送到板桥台银办公室去给先生,恭请评教。也就是在这段时间,在先生的允许下,到板桥艺专去旁听先生戏剧理论的课程,风雨无阻,不曾缺课,从此开始了和先生深厚的情谊。”[37]

“先生”的尊称,陈映真并不泛滥使用。记忆里,除了用于姚一苇,另外就是胡秋原了。两个流亡文人,在不同的境遇里,各自以“在野书生”的“单薄的衣袖”[38],以及高度复杂的政治自觉与技巧,抵抗雷霆,照拂后生。根据尉天骢,直到陈映真入狱前,姚先生每个月都邀文友们到他家聚会,相互批评各自作品,“每次都由陈映真笔记”。你几乎无法分辨姚一苇、胡秋原以及徐复观等老一辈外省知识分子所保卫的是文学,还是才士,还是中国的未来希望所寄?我想,都是。1970年代下半,这些在1960年代为姚一苇所存养提携的文学者(例如陈映真、黄春明、王祯和),皆被视为论战中的“乡土文学”一派。这难道都只是历史的巧合?又如果回顾从头,姚一苇之所以与陈映真冥契,难道和鲁迅无关?根据尉天骢,姚一苇之所以将女儿取名“海星”,是为了纪念鲁迅,因为鲁迅之子名海婴。姚先生还告诉过尉天骢,他对鲁迅印象最深的一句话是鲁迅临终前嘱咐儿子“不要当空头的文学家”[39]。姚一苇虽不是一般意义的“左翼文人”,但在他的身上、在他的写作里,人们不难察觉到他对“理想、爱、崇高、宽容、正义……的不可假借的信念,寻找到先生和三十年代的历史相互联系的线索”。1975年,陈映真解枷归乡后,写了一篇《试论陈映真》,姚老读后,才终于放下悬了七年的心,说“读了文章,才知道老天终竟没有让他们把你毁了”[40]。

陈映真说他旁听先生的课“风雨无阻,不曾缺课”,不是事后建构,有致钟肇政的信为凭:“那天下午我必须在艺专旁听四堂课,没法儿分身。四堂课是实于戏剧的,结构严密,中间不好缺课,而且内容也很使人满足。钟老师,您一定会体会我的心情——被迫放下求学的机会,而在这四小时中求得一点点的补偿——不致以侮慢见责的。但是,我的课到五时半就完了,所以请您与令爱来舍一聚。”(1962年12月6日)

我有几点评论,或者对理解1960年代的陈映真有助:一、或许由于戏剧是更有力的接近群众的媒介,陈映真对戏剧电影的兴趣萌生得很早也很强烈。这让我们比较理解陈映真为何会在1965年初加入大多是现代主义狂热分子的《剧场》杂志。二、陈映真执英语教鞭于中学实属无奈,他本来还是有继续念研究所的计划。1963年9月3日的信里,陈映真说:“研究所‘出乎意外的’竟落第了。但我一点也没觉得灰心。脸皮终于逐年厚起来了呵。”三、陈映真在社会交往上非常谨慎,尽量让不同圈子的朋友保持原生态,尽量分流。浅井后来回忆在他与陈映真的交往中并不知陈是作家。

也就是约略1963年下,透过两个新而重要的朋友圈的巩固,以及跟随而来的生命复苏的强大感觉,陈映真与钟肇政的通信明显减少了。1964年1月,陈映真忽而去信给钟肇政略述近况:“原谅我底沉默。并没有恋爱,更非消沉,只是不知如何忽然地疏于书信了,几乎所有的信件来往都停了。但我热烈地生活着,……从来不曾像那样热心底生活着。”这是共57封的“陈映真致钟肇政书简”的第39封,依稀犹见1962年密集通信时期那种文学挚友间才有的情意分享。但之后的信,友情逐渐褪失,而似乎只剩下“问候”或“婉拒”了。各种迹象都说明了,此时的陈映真正从一个“圈圈”剥离,进入其他圈圈。

与青春生命里的酷寒纪的逐渐解冻并生的是创作热情再度燃起。继《将军族》之后,他发表了《凄惨的无言的嘴》(1964)、《一绿色之候鸟》(1964)、《猎人之死》(1965)与《兀自照耀着的太阳》(1965)等多篇,且都发表在姚一苇的《现代文学》上。人们(包括我)读这一阶段的小说,往往只看到它们与之前的小说在“风格”上的连续,而忽视了精神上的变异。

姚一苇(1922-1997),台湾剧作家、翻译者与艺术评论者

姚一苇先生果然是他的小友陈映真的知音同怀。他看出了写作于1963年下,发表于翌年元月的《将军族》,是陈映真进入1960年代所吹的第一把号角,宣告了“春天”的来临。他说他读到这篇小说的原稿时,“着实吓了一跳”,竟将一悲惨的“殉情”故事,以那么欢乐昂扬的方式结束。姚一苇说:

陈映真在此,将他过去或多或少存在过的伤感调子一扫而空。这虽是两个极其卑微而渺小的人物,但他们的死亡就如两个大将军。他们在面对死亡时,能够嘲笑它;他们并没有被打败,更没有向任何可怕、威胁人类生存的势力屈服;自精神上言,他们是胜利者!这样的心胸和气度,是希腊的悲剧精神,在现代小说中极其罕见的。[41]

而不论是钟肇政还是姚一苇,自然也都不会知道陈映真的“康复”还与1963年9月到1964年7月中共对苏共爆发的大规模理论战争(即所谓的“九评”)有关。1996年,陈映真回顾他在台湾所经历的“文革”,将“文革”上连于“九评”,说他是以“‘九评’中提起的持续革命和反修正主义论的观点”去理解之后发生的“文革”。“九评”对1963年顷的陈映真而言,是“惊天动地的论争”,而他“必一日数次躲在闷热的被窝里偷偷地、仔细地收听”[42]。

四 行为要求与思想一致:1964—1968

1963年下,春蚕濒临吐丝时刻;他非得突破1950年代末以来知行断裂、内外矛盾的不真不诚的人生不可了。一般常把这个时刻标在1966年,以强调他受到“文革”影响而激进化。但是细读此时期陈映真的经历与写作,我们可以把陈映真的“1960年代”往前调两年半。从1963年底直到1968年5月被捕,是他真正意义的“1960年代”,与中国的、世界的“1960年代”低调共振。对照起前一阶段,此时无论是作品或作家,都像是从揉成一团的纸头,一褶一褶地渐次舒展开来,虽然还未完全摊平就被有司请去“远行”了,但已确实是一个左翼分子在那个年代的台湾所能达到的“知行合一”极限了。主流学者一般认为,相对于当年的狂飙世界,1960年代台湾是一静谧之场,于是乎把日后的“变迁叙事”总是从1970年代说起。这种历史观是偏见偏听的产物,只看到滂沱大雨,看不到云聚风积,更别说那沉默的雷声滚滚——其中当然包括1960年代的陈映真风雷。无法于无声处听惊雷,固然包括主流历史学对失败者与敌对者的恶意消声与势利遗忘,但在白色恐怖弹压下,反抗书写的刃必须层层裹藏,恐怕也是原因之一。

1964年1月发表的《将军族》,表达了陈映真在横暴而虚伪的时代中的不屈服。面对麻木不仁的时代的冲决精神,更是昭显于他同年6月的小说《凄惨的无言的嘴》。小说里那个有作者身影的主人公“我”,因为无法苟合取容于那歌颂人格分裂、以做戏为合义的当世,住进了精神病院。小说结束于“我”在出院前做了一个让精神医生难以理解的执利剑兮破黑暗的“梦”。在白色恐怖下,一个人要能不混迹尘埃,首先就得反抗体制所定义的病,以其所病为不病,以其不病为病。但是,这个仅仅是要求将所思行将出来以达内外一致的人生,在小说里,也就是在当代里,却只能是一个疑似精神病者的英雄主义之梦,委实让人哭笑不得。

这篇小说有一个“历史纪录”——首次提到美国,指出了当时青年“满脑子都是‘美国的生活方式’”,以及一心向美奔去的“漂泊”与“放逐”人生。从此,陈映真打开了他对美国“新殖民”的长期关注与批判的水闸。1964年10月,陈映真以小说《一绿色之候鸟》头一回指向了(诚然是隐晦地)当下政治思潮与运动,批判了首善都市进入1960年代后刮起的以美式自由主义为张本的出路与希望。小说结局,求真而又爱人,受严格西方科学训练但又总是一袭长袍的“季公”,对一心想放洋的年轻“陈老师”说,他并不希望儿子随他:“不要像我,也不要像他母亲罢。一切的诅咒都由我们来受。加倍的咒诅,加倍的死都无不可。然而他却要不同。他要有新新的,活跃的生命!”[43]今日重读这篇小说,我忽而觉得“季公”有着一抹姚一苇的身影……

要掌握小说里主人公“陈老师”所象征的典型,就要直面陈映真写作当时台湾知识精英一心奔美的疯魔状态,一二显著征候则是主张全盘西化的《文星杂志》的席卷风靡,以及李敖的洛阳纸贵。“陈老师”应该就是这样一位“自由派”爱美知识分子,以美式现代化为人类文明的唯一标杆,以美式现代主义为世界文学的唯一圭臬。然而,“陈老师”的精神世界却是异常枯槁:以物喜以己悲、无能于爱、无能于真诚生活于此时此地,镇日浮想着往“自由”天地的“脱走的路径”……这个形象,自然很容易让我们联想起鲁迅1925年小说《伤逝》里的启蒙的、“进步的”男性主体史涓生。无能于爱且内心深处满布男性狰狞的涓生,总是梦想着“轻如行云,漂浮空际,上有蔚蓝的天,下是深山大海,广厦高楼,战场,摩托车,洋场,公馆,晴明的闹市,黑暗的夜……”[44]无论是对涓生或是对“陈老师”,所谓自由,就是逃到远方,成为他人。

陈映真《现代文学》时期的小说似乎有一种倾向:某种舞台剧或话剧的色彩逐篇增加。到了最后一篇《兀自照耀着的太阳》(1965),几乎不妨说就是一出独幕舞台剧的小说化。而往后陈映真的小说也不时显现了与影剧之间的某种亲近性,例如舞台剧的技巧就被运用到《唐倩的喜剧》(1967)的创作上。1963—1964年顷,陈映真开始更加着意于他的创作与戏剧之间的转化可能。无法说这不是因为受到戏剧大师姚一苇的影响,但外因不总是与接受者的本然倾向相关吗?对陈映真而言,文艺始终是面向大众表达思想的一种手段。

1964年底,陈映真加入了一个新圈子。这些朋友与陈映真既无同志也无同怀,仅仅由于对戏剧与电影的共同关注,当过一时期的“同路人”。陈映真与他们一起筹备了一份以推广西方现代主义电影与戏剧为宗旨,而且本身就搞得非常有前卫做派的《剧场》季刊(1965—1968)。由于这份杂志突破了现代主义在诗与画的老地盘,在长期乏善可陈的台北文艺圈,算是一个前卫话题。陈映真热心参与这个刊物的活动,包括写作、翻译,以及参加戏剧《先知》与《等待戈多》在1965年底的演出。演出后,陈映真也写了一篇随想《现代主义底再开发——演出〈等待果陀〉底随想》(1965),对同仁的努力提出了善意的、期勉的批评。至于陈映真的“表演”,则仅是提了一面假锣上台宣告开场,假锣一敲就碎。现在也无从考证这是否出自陈映真的促狭?有一位演出者倒是回忆当天:“许南村[45]最不负责,排练期间,他总共到了不到三次,可是两天的演出中,他却抢尽了风头,演员还没上台,他就提一面破锣亮相,毫不费力的得到了掌声。”[46]

陈映真为何加入这个都会现代派组合?根据他在《剧场》时期的写作与翻译,答案可从两方面入手。首先,他要在现代主义最前卫的阵地介入现代主义,以期导引文论风向。其次,他认为电影是一个极重要而又极有问题性的表现形式,从而思考着一个现实问题:那势将透过技术与市场吸引无量观众、取代严肃文学甚至传统剧场的当代电影,要如何才能免于成为资本帝国宰制群众的工具?要如何使这个艺术免于成为“使思想毫无容身之地的表现形式”[47]?似乎,有一种布莱希特式的敏感,导引着陈映真加入这一圈子。在1990年代的一次访问中,陈映真谈到文学及其社会效应的退潮。访者追问,若然还打算继续写小说吗?陈映真苦笑回答:“可惜我不会拍电影啊!”陈映真并不曾把小说家身份或小说本身看得有多重,因为他志在理解并变革时代。因此,他一直注意那形塑时代语言、拨弄时代心弦的各种媒介,包括电影、音乐、剧场、美术、诗、小说、理论,甚至广告。这就是为何陈映真不读诗、不写诗但却非常热衷于诗评的原因,同时也是他在1980年代末之后的很长一段时间里,竟能放下心爱的文学去搞于他为苦差事的政治经济学的原因了。一切都因有志于变革,所以能割舍孤独、不取洁癖,甚至有时不以己之所好决定己之所学。陈映真是有一抹苦行者的光影。

《剧场》杂志封面

《剧场》倒也给了陈映真一个发表文论的园地。1965年初,在1960年那篇钟理和评论的五年后,陈映真再度写了一篇《超级的男性》,评论了英国“愤怒青年”一派的黑色电影This Sporting Life(1963)。这是陈映真的第一篇影评,也是第一篇针对现代主义文艺的批评。评论突出了他的两个终生奉行的文艺主张:认识上的社会整体性以及向上的伦理能力。陈映真相信文艺所关注的对象应是林中树而非独木盆栽。他质疑那些沉湎于个人心理、特定类别(例如两性)本身,甚或特定阶级(即便是工人社群研究)本身的作品。这并不是否定特定性,而是要求从特定性出发,进入“现代社会生活的一般”,以及反向的运动。“特殊与一般的统一,正是一切完美艺术的特质”,陈映真如是说。此外,一个好的文艺作品,也应该传达过去、现在与未来的辩证性,让过去进入现在,在现在看到未来;这即是他所谓的“健康的伦理能力”的内涵。在同年的另一篇文论《现代主义底再开发:演出〈等待果陀〉底随想》里,陈映真指责现代主义文艺,在“性格的根本上”就缺乏如此的能力,就算是深入书写人世的苦难(虚无、荒谬、败北、惧怖、淫乱……),但效用却无非是“将这非人化的病的感情浓缩了,又放回给无数苦难的心灵”。这无异冰封了“现在”。

这是陈映真对“现代主义”的一般性批评立场,大致落在马克思主义文论的范式内。然而,同年的《关于“剧场”的一些随想》则从一个素朴的“第三世界”左翼立场探讨现代主义与现代主义群落的问题。这篇文章,寥寥数百字,但所坚持的,此后终生不渝。文章首先指出,如果同人们没有建立文化主体性的心志,那么对现代西方文艺的“介绍”,就也不过是掮客之行,因为你只是投机倒卖,而不是批判性的引进。那么“批判性”如何形成呢?首先,你必须得建立起属于你自己的“知性”,而那就不可不从创作过程中磨炼累积。事实上,陈映真提出了一个“本末之道”,也就是一个民族必须先展开符合他自身感受与需求的创作,表达抒发这个民族的现实,而后才有坚实的知性,才有本钱“批判”,而后,行有余力,才能取他人之长补自身之短。此文虽短,意味深长,摆在台湾1960年代的脉络下,其实可以寓言地理解为对西化霸权(包括现代主义文艺狂潮以及以殷海光与李敖为代表的政治与社会的“西化派”)所做的抵抗。陈映真反对从诗到哲学的“全盘西化”“横的移植”,坚持“纵的继承”是“横的移植”的前提。这是鲁迅“拿来主义”的一条当代隐秘战线,是批判现代主义的一篇重要文献,是名副其实的“空谷跫音”。

既是“拿来主义”,当然也就得撷人之长。《剧场》也为身在荒枯压抑的1960年代的台湾的陈映真带来了难得的“震撼”。由留美新锐导演陈耀圻执导的一部关于一位来台老兵刘必稼的同名纪录片,让长年“码字”的陈映真对影像纪录的强烈说服力为之震撼。从此以后,陈映真持续关切影像纪录的公众效应,而我们似乎也可以在这个原点与1980年代《人间》杂志的创立之间发现一条草蛇灰线。形成《刘必稼》这部片子的过程本身,则是另一震撼。陈映真透过一位留美的青年导演的专业操作,瞥见现代文化生产的实践技术层次及其巨大能量;要拍一部纪录电影,得召唤高度的合理性将琐碎的人事物组织起来,有计划、有步骤、有修正地把想法一步步体现出来。多年后陈映真回忆《剧场》时代,坦承那是一个震撼,因为“它让我们知道文学的问题、文化的问题、思想的问题,不应该只是谈论,而是应该做好计划,更进一步实际地去做”[48]。1965年末,陈映真与《剧场》的前同仁刘大任,以及几位电影人,雄心勃勃,想要办一个将来可以拍自己的电影与电视影片的事业,并称该计划为“大汉计划”。于是陈映真与刘大任合写了一部电影剧本《杜水龙》。影剧抱负还不止此。1968年2月,《文学季刊》第六期大字预告下期的一重要内容:“舞台剧本‘我的弟弟康雄’陈映真小说改编。”由于1968年5月的逮捕,无论是“大汉计划”或是舞台剧本《我的弟弟康雄》,都胎死腹中。

1966年4月,陈映真在《剧场》发表了最后一篇文章《寂寞的以及温煦的感觉》。这是一篇由两个影评连缀起来的文章,分别评论了一部西方电影,以及一部由庄灵拍的家族纪录片《延》。小文章再度爬上大问题:中国文明传统里到底有没有一个足以与西方文明传统相埒的知性系统?青年陈映真很早就觉知到这个问题的重要性,重要到尽管他明知无法回答却又必须有一个知性倾向。道理很简单:如果答案不消说就是否定的——如所有西化派与现代化派人士的立即否定姿态所示,那么“被西化”或被文化殖民则是合理的。相对地,陈映真表示了一个未必如此的“倾向”。他认为,西方的知性,透过一种二元对立的、利于分析的言说模式,总是内涵一种将“乌托邦”对照于“现实”的规范模式,从而引领人们无止境地向前。而中国的“知性”则是以一种不那么“分析的”语言,将过去与现在、家与国给“绵延”下来。绵延相对于断裂,给了中国人一种此在的人间性,生于天地之间而自有其“严肃、希望与信心”——尽管没有天国、没有上帝,也没有乌托邦。因此,西方的知性给了陈映真一种“寂寞”的感觉,而中国的知性则给了他一种“珍贵的温煦的感觉”。陈映真显然尊重“西方的”思维模式,例如他在知识上所大致信服的马克思主义,但中国的文明传统则给了他一种属于自家的亲近温煦。陈映真此后并不曾把这个二十七岁时提出的大哉问往前发展多少,而原因是自明的:这个巨大问题既不是任何个人独力所能及,也不是他选择投入的战场。然而,终其一生他也未曾从这个倾向上撤退过。这个倾向是广袤的第三世界里所有深刻的爱国主义者、民族主义者、左翼思想者都无法断然放弃的,如果他们真诚地把反抗文化殖民与建立文化主体性视为核心斗争场域的话。

这也是为什么陈映真当年对于殷海光、李敖等以《文星》杂志为集结号的“全盘西化”派,总是对以一种难以公开表达不满的缄默;他完全不同意他们,但又因为同属压迫对象而道义上不可公开批评。根据我个人的不成熟观察,他只有在小说《一绿色之候鸟》里曲致而压抑而同情地讽刺过当时“李粉们”对西方(即美国)的滥情、无根而虚空的“希望”。虽然陈映真当年也不曾对“中西文化论战”的另一方——以胡秋原为代表的“中方”表达过支持,但他长期以来是胡秋原《中华杂志》的读者,默默关注着这位渡海而来的国民党左派、前红色流亡者。打开这段被遮盖的1960年代过往,我们就不会对1970年代乡土文学论战时出现的乡土文学派与《中华杂志》的结合过于惊讶,因为我们知道双方结合的基础其来有自:反对文化殖民与建立文化主体性。

当中国与世界都在一种“六〇年代”的巨大骚动时刻,岛屿知识分子的感觉、知识与思想状况,也在1960年代中期开始出现了一种于当事人未必知其所以然的“蠢蠢欲动”。至1966年夏,“文革”风潮袭来,陈映真终于告别了或许突生鸡肋之感的《剧场》一干人等,与长他两岁的尉天骢(1935—2019)一起筹办了《文学季刊》,并于同年10月发行第一期。一般的说法是主办者为尉天骢,但为时代所点燃的陈映真,至少是促成新刊物的主要推手。对于这个刊物的创始,陈映真1977年这么交代:“民国五十五年(1966年),老尉又出来编杂志了。我们在汉口街一段的‘明星’聚头几次,便诞生了《文学季刊》。”[49]但他在1982年也说过:“(去西方取经的)心态到了我又办了《文学季刊》之后,开始有一些反省……”[50]不论是谁开的头,陈映真的确是为这个刊物设定议题、带动节奏的一个灵魂人物;它的前六期清晰展现了陈映真走过的痕迹。

时代是怎么点燃身在禁闭的岛屿的他们的呢?1960年代初的北美,在麦卡锡主义已淡去之下,改变开始出现。1963年,为种族隔离主义所长期瘟疫的美国兴起了全球瞩目的黑人民权运动。消息越洋而至,一种反抗的血气轻敲敏感青年的心门。作家季季回忆当时陈映真等人聚首时,当血潮泛起于胸臆之际,常常齐唱的一首歌就是当年民权运动的主题曲We Shall Overcome(《行走的树》,2006)。1964年,美国大举出兵越南,隔年在越兵力达30万人,而后以青年学生为主体的反战运动弥漫全美。1966年中,中国大陆爆发了“文革”,共谱世界的“1960年代”。受民权运动、反战运动以及“文革”的影响,在资本主义核心地区(包括美国、西欧与日本)发展出来的青年学生的反体制运动,更是在1968年5月的法国巴黎达到最高潮。透过在台日本青年外交官浅井基文的传递,民权运动、越战、反战与“文革”的各种讯息,对陈映真必然造成了巨大的冲击波,使他欲霍然而起的血气更加躁动。入狱前发表的最后一篇小说《六月里的玫瑰花》(1967),就必须安置在民权运动、反战运动与“文革”等线索交织的语境下,才能掌握住它对美国国家性质的批判,以及它欲改变此间根深蒂固的反共亲美文化的企图。

“文革”与反越战,这一东一西两大世界史“事件”,构成了孤独的陈映真的“1960年代”语境的纵横双轴。但同样这两个事件,对于当时一心想要“来来来,来台大;去去去,去美国”的台湾青年知识精英而言,则浑如炮弹落于身旁而不知。对当代中国大陆无知,固然是由于长期隔离之故,但对于他们迷离向往的“新天新地”的刻正发生之事也是无知,则属离奇。小说《最后的夏日》(1966)里那些像是夏日大头蜻蜓头撞透明玻璃般一心赴美的青年,出身或教育虽属精英,但心志情感咸属童,对他们所爱的美国正生着什么病也一无所知。远方的“新世界”与背后的“暴秦”,其实都是各种权力纵横交错下的“以意见之”的樊笼。汹汹西潮,唯独陈映真逆势泅泳,以他人之所背向为己之前方。

世界剧变,台湾也不能“固若金汤”。进入1960年代后,台湾社会本也逐渐开始出现与政治意图与道统宣说不甚协调甚至矛盾的变化。1965年顷,穿长袍说基督的蒋中正及其政权接纳美军来台性度假,使得台湾南北都会春城飞花。政治上,1964年西方强权里的法国首先与中国建交,预示了1970年代初当局正当性崩盘的罅漏初现。1965年,蒋经国时代的布幕拉起,步步走上将经济发展、软威权管控,与亲民领袖,这些元素糅杂一起的发展进程。约略同时,台湾社会内部也出现了细微变化苗头。“本土”指向的文艺结社或刊物(例如《台湾文艺》与笠诗社)在1964年冒出头角。后来成为“台独”教父的彭明敏,也在1964年伙同二三子提出了激进本土主义政治诉求《台湾人民自救运动宣言》,旋在美国保护下出境。这些岛内事件,不可能不对敏锐的陈映真造成某种冲击。他澎湃的内心,可能连他透过李作成的关系而成立的读书会的同仁都未必完全清楚,何况姚一苇、尉天骢、黄春明、王祯和、七等生等所组成的《文学季刊》文人圈,至于《剧场》同仁那就更不用说了。

《文学季刊》创刊号

1964年以降一直节节升高并因“文革”刺激而临爆表的欲有所为的内在骚动,由于自家《文学季刊》在1966年10月的创刊,得到些许抒发性降压。于是他放胆写文章,无论形式或内容都有所更张。直到最终入彀的不到两年之间,陈映真写了七篇小说,每篇都比之前更直接触及尖锐议题;直抒取代了寓言,外指掩过了内省。同时,他也放手写论评文字,一年多间写了十篇,而之前七八年也不过六篇尔尔。陈映真的论评文字与鲁迅杂文一样,都不是无风之浪。为何写?必有痛痒。怎么写?必有对话。但除此之外,很难说陈映真写着鲁迅式的“杂文”,因为陈映真的文章还是比较属于一般意义的论评,有容易辨识的核心论点与逻辑铺陈,不似鲁迅的杂文杂感,不离文学感受,允许意识之流淌或他所谓的“纵意而谈”[51],不刻意理性组织,浑成一篇且意义多层,与“创作”难分难解。对比而言,陈映真则将“创作”完全保留给小说。他“不曾专意做过散文”[52],也不写诗。遍读《陈映真全集》,你会发现他只写过一首诗《工人邱惠珍》(2001),是老年的他为一位从未谋面的被世界之重所碾压的年轻女工的悼亡诗。少见鲁迅式“杂文”,我认为或许是陈映真异于鲁迅的一最明显之点。如果说鲁迅总是从一种“文学路径”去说理,不严分文学与论理二途,那么陈映真则似乎总是区分二途。什么原因?很复杂,我也说不清。但可能和二者的时代背景有关。鲁迅是在传统士人与现代左翼的界面中写作,而到了陈映真则已是一“现代左翼”了。这使得陈映真的论评似乎总是用“大语言”讨论“大问题”,而鲁迅则能在微物小事上做大文章。鲁迅也说他自己“有执滞于小事情的脾气”[53]。

从1966年下半年开始一直到被捕这两年间,陈映真的状态可谓脱尽“康雄忧悒”与“康雄梦魇”,将他的冰的压抑结合上火的亢奋,在“实践”路上狂奔。表现在创作画布上则是“嘲弄、讽刺和批判的颜色”,例如《最后的夏日》(1966)、《唐倩的喜剧》(1967)、《第一件差事》(1967)、《六月里的玫瑰花》(1967),分别讽刺批判了知识分子的矫情虚无、台湾对美国的知识与精神附庸、腐朽造作的国民党官僚文化,以及越战所透露的美利坚合众国战争机器的种族主义、虚伪嗜血,以及现代精神医学对帝国主义的奴从帮凶。《六月里的玫瑰花》展现了文学家对时代的超前敏锐——那要到1969年底才被媒体爆料而震惊世界的发生于1968年春的“美莱村屠杀”,在陈映真1967年的笔下就已不幸而言中。

今日吾人对这几篇小说得以如此总结,但这并非当初读者(包括当局文特)所能无疑读出的。陈映真敢于如此写,毕竟也如此写了,现在看来,有两层原因。首先,这是因为作者胆大艺高,既不妥协他的诚实,又能以艺术形式达成某种自我保护;其次,国民党政权早已不是革命政党,既不以文艺为革命之手段,自然就对文化政治有心无力,但求无事。因此,除非作品明显逾越红线搞影射触霉头,当局基本上是无能过问的。可能要到1966年蒋经国时代的来临,以及“文革”的挑战,国民党才开始关注对文艺的积极领导,并于1967年底推出了《当前文艺政策》,并立即被陈映真曲致批评[54]。国民党真正试图在文艺领域里锻炼周纳兴风作浪,可能得到1970年代末期“乡土文学论战”时了,彼时所谓党国的正当性正处于风雨飘摇之中。陈映真事实上也曾指出这个现象,说不只他1968年被捕与文学无关,而几乎是白色恐怖以来,就不曾有因创作而坐牢的。

亢奋之笔不免有时脱缰。或者是由于作者自知过头,或者是由于姚一苇急踩刹车,有三篇小说被陈映真留中不发:《櫐櫐》(1966)、《永恒的大地》(1966)与《某一个日午》(1966),分别指向了国民党外省低阶军官在两岸分断下为思乡记忆所拔干的荒疏人生、国民党权贵两代人(几乎是影射蒋氏父子)对美国的依附与对人民的傲慢,以及国民党对当年广州时期革命理想的全然背叛及来台后益发蔓芜的腐败阴鸷。其中,最危险的当属影射蒋家的《永恒的大地》。作家柏杨1968年入狱,就是因为他在报纸“家庭版”的《大力水手》连载漫画的译文,被情治方面认定为“侮辱元首”。

上述写于从“文革”爆发至入狱之间的小说,或可方便谓之“文革七篇”,直接或间接,主题都环绕在日后他所称之为美国“新殖民”(即相对于日本对台的“旧殖民”)的批判。今日读来,还能想见作者当时的火躁愤怒。同时也能想见,这样一种近乎失速列车般的前奔状态,就算没有“读书会”或其他“幼稚形式的组织”,也终会把他送上绿岛或更其残酷之境。

“文革七篇”见证了作者热火的情绪与批判的食指。类似的变化也平行反映在评论文字上。1965年,他还在《现代主义底再开发》里视意大利导演费里尼为现代主义艺术的优秀代表,因为他深刻解剖了“现代人精神的被虐状态”,但到了1967年,陈映真青眼转白眼,辛辣批判费里尼的《八又二分之一》在形式上的精致造作与虚伪,在认识上的个人主义与神秘主义,以及在态度上的颓废与“恶戏”。硝烟味的骤现,如果不置于“文革”语境,是无法理解的。然而,今天读来,这篇评论最有意思的,还不在于对费里尼的大面积否定,而是对费里尼评价的“九一开”。陈映真还是留了一分肯定给费导的“定根在他光荣的祖国意大利”。单这一点,就使被恶评的费里尼毕竟还是远远胜过“我们这里的知识分子中间的那种令人凄苦的‘没有根连的感觉’(a sense of alienation)”[55]。

“文革”到底给陈映真带来什么影响?这是一个值得探索的问题。“文革”的精神或许以这种或那种方式被海峡这边的陈映真所诠释、所消化,但“文革”“破四旧”的激进反传统却无法一路绿灯进入陈映真的感情与思维世界,因为这个“殖民地的孩子”老早就在感情与思想基因上,将“传统”(好或坏)与“祖国”与“人民”根脉交织,从而将它们看作“根”或“磐石”了。他不接受“文革”的激进反传统,和他不接受殷、李的“全盘西化论”,是出于同一原因。1967年,陈映真连续写了四篇评论现代主义文学的文章,都环绕在对流放与无根意识的批评,以及对扎根意识的召唤。借由对留美小说家於梨华与诗人杨牧的批评,他指出无根与流放意识弥漫全台,处处仰盼西方,暴露了“中国近百年来……的殖民地根性”[56]。甚至,为了强调“扎根”与“磐石”的首要性,陈映真宁取费里尼现代主义之有根,不欲无根之“现实主义”——即便后者“反映现实”。这样一种主体思想,充分反映在此时期陈映真的两篇可视为向“无根”告别的重要文章《最牢固的磐石》与《期待一个丰收的季节》。一个人要追求真理,首先得站在一个能追求真理的伦理立场上,而这既是儿子告别地主父亲、神父告别与体制捆绑的教会,更是流放者告别上国美利坚——无论是它的“现代化论”还是它的“反抗文化”(例如1960年代的摇滚乐、迷幻药、嬉皮士)。

“真理本身或者并没有伦理的因素吧。但了解与掌握真理,却有了明白的伦理条件”,而后者是“理想主义得胜的最牢固的磐石”。在此,陈映真是站在一种马克思主义者的“广义进化论”立场,是肯定一种新的和旧的、下一代与上一代之间的斗争。但更重要的是,“进化”的保证不在某种客观历史规律,而是主体在社会结构与血缘关系中的立场抉择:你是不是决定与代表既得利益的“上一代”告别?真理只向实信真知者展开,而实信真知的表征不在言语,而是在与“父亲”、与所属的阶级告别的“行”上头。《最牢固的磐石》因此可以读成是一篇以(基督教式的)信仰为前提,告别“父亲”、告别体制基督教会的自我备忘录。

告别是为了回归,回归到“我们的”文化历史源流与当下现实。唯有如此才能克服“大疏离”。在这里,我们看到陈映真与马克思主义之间的两种紧张:首先,已如前言,“最牢固的磐石”并不存在于历史唯物论所保证的历史阶段论;其次,所谓“alienation”,最重要的意义不在于与“类存在”、劳动过程或社会他人的离异,而是一个人与他自己的民族文化传统失去根连。因此,文章呼之欲出的是一个陈映真式的“通三统”,中国文明传统、五四与三十年代以降的中国革命传统,以及等待吾人此时此地去开创的既不废本源同时又切合世变的当代新统——表现在新的思想学术、新的语言文学。陈映真期待从现代诗逋逃出来的青年们能延续传统、开创新统,在一个“全新的视点”下,“找到他们的定向”,从现代诗的幻梦中走出,开拓出自己的、新的生命,做出最重要的事:“写出作品来。”那么,一个“丰收的季节”或将来临。[57]陈映真一生思想与文学事业的目光最远处,就是期待这样的丰收。他的一种“悲剧性”也恰恰是在期待屡屡落荒之际,在围城无援之下,始终不懈战斗。

1967年下半到1968年5月被捕前,陈映真对现代主义文学炮火全开,其中对诗人杨牧(早期笔名叶珊)的批评尤其猛烈辛辣,或许也因此被作者留中不发[58]。不发或许是对的,因为文章的理虽不谬却情溢于理。被“文革”风潮波及的陈映真,写作达到高峰,但同时“留中”次数也达到一生高峰。这见证了陈映真此刻无法按捺的欲有所言的激情。激情有三种抒发渠道:创作、批评与鼓吹。创作与批评已如前述,而所谓鼓吹,表现在对萌生中的各种好苗头的鼓励宣扬。对这些初生态的发展,不管看来多么稚嫩,陈映真认为都必须避免精英式的苛评,并以沛然之盼介入它们的发展——我们将看到这是陈映真一生坚持的态度。“差一点,有什么关系?‘好’的,都是‘差一点’的发展出来的嘛。”[59]这与鲁迅的态度完全一致。1968年春,他做了两件重要的事情,一是以“本社记者集体采访”为名,对两位青年民族音乐采集者许常惠与史惟亮进行了专访[60]。这个专访有两大意义,其一,鼓吹保存整理传统民族音乐;其二,此文是之后他在1980年代《人间》杂志时期所推广的“报导文学”的原型写作。“报导文学”易学易上手,是陈映真推动文艺民主化的一个重要入手,让“写出作品来”免于仅仅成为对精英的呼唤。此时期陈映真还办了一场与国片导演李行的电影观摩座谈会。当知识界都在喧闹地把自己织进欧风美雨的网罗之中时,竟有知识分子回头关注“没水平的”国产影片,确属空前[61]。这些都是陈映真在《文学季刊》这个园地耕耘的。

《文学季刊》(1966—1970)在当代台湾绿油油的历史意识里被遗忘,是一件可惜的事情,因为少了这一块拼图,台湾1970年代的“剧变”,就将由于掩盖了它的萌芽期而显得有些跳跃。

与《台湾文艺》的右翼本土主义不同,《文学季刊》立足作为中国一部分的台湾的历史与现实,鼓吹一种素朴第三世界左翼文艺感觉。后来在乡土文学论战中被视为“乡土文学”这一阵营的重要小说作者如黄春明、王祯和,当然以及陈映真,都是在这儿发表他们具有浓厚现实主义色彩的初始创作。有趣的是,曾活跃于创刊之前几期的后来知名的现代派作家七等生,在1967年底感觉不对路,断然离开刊物,绝交且出恶言。根据七等生后来的自白,“不再和他们在一起”,是因为一方面觉得“他们”以现实主义文学观压迫他,另一方面则是“看出”了陈映真安排访问两位美国青年(按:即《最牢固的磐石》所述之事)谈美国民歌运动、反战与大麻,是“热衷于心怀不善的论题”,其“居心是想借美国人来反对美国……”于是让他懂了一点“中国文人的某些可鄙的野心”[62]。既“现代”又“本土”的七等生,与陈映真等人在1960年代下的分裂,难道不是预告了1970年代下乡土文学论战之时,陈映真必须同时面对现代派与“本土派”两边鏖战的情境吗?这也再度从旁说明为何台湾1970年代的变化必须至少溯源到1960年代的原因了。

这个刊物“所热衷的心怀不善的议题”(借用七等生的判语),除了反战、批评美国,也当然包括提倡现实主义文艺的感情。除了办座谈会关切李行导演的电影外,也为留美新锐进步导演陈耀圻办作品发表会,其中一部片子就是描写被国民党挟携来台的无数老兵之一的纪录片《刘必稼》。刊物也报道了音乐家许常惠“发现”的一位南台湾草根民谣歌唱者陈达。这件事对后来1970年代“唱自己的歌”的运动也有一定先导作用。它们都面对当时主流知识界的自我流放精神状态,拉开了一真实而可辨认的差距。我们可以有信心地说,1960年代中后期已经出现了之后1970年代台湾社会巨大变迁的点点绿芽;一种从翘首西方转而回头内视的感觉倾向已然萌生。1968年春,远在台南的高中生,我的朋友郑鸿生与他的同学们竟然也组起了读书会,竟然读起了陈映真小说,虽然矛盾而真实地同时也读张爱玲……

从试图冲决的少数行动者的视角与感受,1967年与1968年的台湾,出现了白色恐怖以来未曾有的一种属于春天的复苏气息。《文学季刊》1968年2月号(也就是陈映真被捕前的最后一期)里的一个有关文艺动态的栏目“文学新潮”里,出现了一段对近期文艺感觉的变化的评估:“这几个月来,有形的或者无形的,我们可以体察到中国的艺术工作者,尤其青年一辈的一群,对于艺术工作有着一种新的态度。那就是:对自己的环境、对自己环境的一切,有着深切的关怀。”署名郭一帆的作者进而说:“乡土文学、写实文学的抬头正说明作家对环境的关心。”[63]从内容、语气与概念使用来判断,郭一帆应是陈映真的化名。此时的陈映真完全沉浸于开拓新空间的热情之中,正由于他对自由(尤其是文艺自由)的迫切的需求,竟然批评起国民党甫出台的《当前文艺政策》。他以非常委婉、非常借力使力的行文,建议它“以辅导代管理,以服务代领导”[64]。

陈映真1960年代发表的最后一篇小说是《六月里的玫瑰花》(1967),表达了他对美帝国主义、种族主义与越战的批判。他所发表的最后一篇评论则是《日本军阀的阴魂未散》(1968)。在这篇日本电影《最长的一日》的观后感里,陈映真严厉批判那不反省历史、一错再错的法西斯修正史学。文章显现了陈映真终身服膺的一个道德论旨:以绝对受害者的布幕遮盖自身同时也是加害者的事实,是一种与反省绝缘的道德堕落。命运让这篇文章与那篇小说成为陈映真1960年代的双终曲,似乎神秘预告了之后陈映真一生实践的大方向:反对美国新殖民主义与日本老殖民主义在台的狼狈为奸,以及它们对阻碍中国统一与世界和平所肆行的反动角色。

然而,嫩芽是绝不可以夸张为巨树的,因为只要一场小小的风雪就可以把它们完全枯卷回去。整个1960年代的整体社会氛围还是高度压抑、凝结,而青年,尤其是都会文艺青年,感觉苦闷无出路、动辄得咎,依然是原则。前面提到的导演陈耀圻就是一个经典案例,他从1960年代西方挟带回来的“激进性”新货迅即遭到警铃大作、没收申斥。待罪之下,右转商业逸乐电影。白色恐怖是不太杀人了,但依然软硬兼施扼杀才士青年。以描写时青绝望感成名的“存在主义”作家王尚义(1936—1963)身后出版的《野鸽子的黄昏》,在1966—1968年两三年之间出了十五版——还不包括到处可见的盗版,就从侧面说明了青年状况。与王尚义相比,陈映真是小众作家,但两者的作品在都会文青中的阅读史差异可能并不如我们想象得大;当时的文青可能还是习惯性地从里头“以己悲”地诠释出一种孤绝的姿态感,并以嚼哀为乐。社会的胃如何咀嚼吸收作品,不是作家所能决定的。在斧钺高悬随时落下取人性命的年代,陈映真能在诚实上毫不妥协,从不以违心之论或媚俗之言购得自我保护,而是以高妙的形式与技巧书写瓶中信,以待来者,是他让人由衷佩服之处。世无陈映真,台湾1960年代的文学史将大约只是一部屈服史。

五 陈映真的“短1960年代”

1968年春天,远在东欧的布拉格展开了对苏联社会帝国主义的反抗。约莫同时,在另一个半球,越战白热化,美军静悄悄地在越南干下了“美莱村屠杀”的反人道罪行。同时间,中国大陆的反美帝反苏修的“文革”还在沸腾,无数知识青年上山下乡。“文革”的冲击作为一个影响因素,法国巴黎在暮春爆发了“五月风暴”。世界在翻搅着。

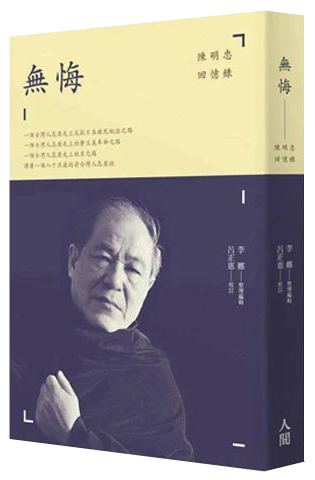

在这个大环境下,长期欲有所为的陈映真,于1968年顷更是热情亢奋,正与他的朋友们在“幼稚形式的组织的道路”上“前进”着呢。1968年《文学季刊》的春季号登了一则广告,预告下一期5月号,将会刊出舞台剧本《我的弟弟康雄》。但有着这一剧本的5月号,却永远没有出现。在这个春天快结束时,当陈映真正盘算着要把即将提升他为“销售经理”的辉瑞药厂的工作辞去,并接受来自聂华苓与其夫婿安格尔在北美的“国际作家工作坊”的访问邀请时,他与他的朋友们,被此前一直是他们读书会成员之一的一个卧底者举报而陆续被捕。被捕名单是:陈永善、吴耀忠、李作成、陈述孔、丘延亮。时为1968年5月某日。稍后,包括陈映和(陈映真的弟弟)、林华洲以及其他多位“关系人”也接续株连入案。“1968年五月”这个标志着如火如荼的青年反叛运动的历史记号,却同时是标志着那被世界史几乎遗忘的一个角落里的几个青年的1960年代的戛然而止。严格说来,陈映真的“1960年代”始于1963年下,终于1968年5月。1968年底,判决确定,陈映真判刑十年。当时,我正读内湖国小六年级,根本不知世间有陈映真。但我却知道柏杨,或应该说知道“柏杨”二字吧!那是因为柏杨是标题党,喜欢下什么“孔夫子周游列国”之类的标题,吸引了小学生如我,阅读结果当然是一头雾水。大失所望之余,问看着报、喝着茶、抽着烟的父亲柏杨是谁,父亲看着我很郑重地说:“不是好人。”白色恐怖与我的童年总是这样似近又远,似无若有,似懂非懂。话说新世纪的某一天,我遇到陈明忠老先生,问他我刚读到他的自传《无悔》(2014)里那个1950年代羁押政治犯的“新生总队”的所在地“内湖国小”,可是台北内湖的那个内湖国小吗?于是,我才知道原来我的母校,我六年的学习玩耍长大的身心所在,竟曾是白色恐怖地图的热点。陈明忠(1929—2019)是两次坐过白色恐怖大牢,刑期一共二十一年的地下党人,是幸存的老政治犯群体的一位领袖人物,是对出狱后的陈映真以及年轻一代左翼运动提供沛然的精神气度与物质筹措两方面支持的重要人物。对他以及战后台湾变迁历程有兴趣的朋友,很建议读他的口述回忆录《无悔》(2014)。一直阳光无邪的“内湖国小”的暗部乍现,让我知道,人与历史的关系虽是受记忆政治的操弄,但不应因此而放弃对追求“真相”的信念,从而失去了重新认识自我的可能。

陈明忠:《无悔:陈明忠回忆录》,人间出版社2014年版

回顾陈映真1959年开始写作,于1960年代中期陡然升高言论调门,直至1968年5月被暴力戛然而止的思想与创作历程,可以总结出以下几个核心母题:对二十世纪中国革命的认同、对美帝国主义霸权及其意识形态在台湾的批判、对日本殖民遗留的认识与检讨、对因冷战与内战而造成的民族分断的超克,以及对建立真诚的民族文化主体性的求索。往前看,这些母题以后也将随时变而有所变化重组(例如1970年代第三世界论、多国籍公司,与消费主义批判的加入)。往上看,这些母题则都可以统摄(注意,并非化约)在立诚、求真与爱人这些熠熠信念之下。陈映真支持所有存养发展这些核心价值信念的制度、理论与实践,反抗所有迫害压抑它们的力量——无论以何种美名,即便是“民主”与“自由”。是在这个“磐石”上,陈映真毕生尊敬他的鲁迅与他的耶稣,以他们为“鞭子与提灯”,获得继续学习与战斗的力量,即便等待着他的是专门关政治犯的绿岛监狱……

赵刚

福建师范大学闽台区域研究中心

台湾东海大学社会学系

350007

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2023年第12期)

注释

[1]白先勇:《〈现代文学〉的回顾与前瞻》,《第六只手指》,花城出版社2000年版,第14页。

[2]:《〈现文〉忆往:〈现代文学〉的资金来源》,《联副电子报》第3868期,2012年3月12日。

[3][5]余光中:《记忆像铁轨一样长》,洪范出版社1987年版,第115、115页。

[4]麦卡锡先生1958—1962年在台任职,之后,调回美国,任“美国之音”远东部主任。

[6]吕正惠:《六十年代的台湾“现代化”文化──基于个人经验的回顾》,《华文文学》2010年第4期。

[7]陈映真:《我的弟弟康雄》,《陈映真全集》第1卷,人间出版社2017年版,第24页。

[8]陈映真:《杜水龙》,《陈映真全集》第1卷,第379页。

[9]刘大任:《蒙昧的那几年——怀念与映真一道度过的日子》,《文讯》2009年第287期。

[10]王尚义:《超人的悲剧——悼一位朋友的死》,《从异乡人到失落的一代》,华中科技大学出版社2015年版,第169~170页。

[11]刘大任:《浮游群落》,三三书坊1990年版,第14页。

[12]尉天骢:《回首我们的时代》,印刻出版社2011年版,第23~24页。

[13]李敖:《李敖快意恩仇录》,李敖出版社2007年版,第96页。

[14]陈映真:《怀想胡秋原先生》,《陈映真全集》第21卷,人间出版社2017年版,第284页。

[15]李敖:《胡适研究》,远景出版社1979年版,第80页。

[16]尉天骢:《回首我们的时代》,第227页。

[17]鲁迅:《答北斗杂志社问——创作要怎样才会好?》,《鲁迅全集》第4卷,人民文学出版社2005年版,第373页。

[18]郑鸿生:《陈映真与台湾的“六十年代”》,见陈光兴、苏淑芬编《陈映真:思想与文学》(下册),台湾社会研究杂志社2011年版,第349页。

[19]陈映真:《(访谈)陈映真的自白文学思想与政治观》,《陈映真全集》第7卷,人间出版社2017年版,第81页。

[20]陈映真:《后街陈映真的创作历程》,《陈映真全集》第14卷,人间出版社2017年版,第158页。

[21]鲁迅:《华盖集续编·马上支日记·七月二日》,《鲁迅全集》第3卷,人民文学出版社2005年版,第346页。

[22]蒋勋:《求真若渴·爱人如己──我的老师陈映真》,见《陈映真作品集》第8卷,人间出版社1988年版,第21页。

[23]陈明成:《陈映真现象》,前卫出版社2013年版,第182~183页。

[24][25]陈映真:《介绍第一部台湾的乡土文学作品集〈雨〉》,《陈映真全集》第1卷,第89、90,89页。

[26]见叶石涛1966年根据《雨》写成的《钟理和评介》,《钟理和集》,前卫出版社1991年版,第251~257页。

[27]尉天骢:《回首我们的时代》,第243~244页。

[28][30][陈明成:《陈映真现象》,第203~204、203页。

[29]姚一苇:《姚序》,见《陈映真小说集1:我的弟弟康雄》,洪范出版社2001年版,第6页。

[31]陈明成:《陈映真现象》,第203页。

[32]尉天骢:《木栅书简》,见陈映真等著《人间风景·陈映真》,文讯杂志社2009年版,第59页。

[33]曾健民:《台湾“皇民文学”的总清算》,《人间思想与创作丛刊》1998年冬季号。

[34]鲁迅:《而已集·〈尘影〉题辞》,《鲁迅全集》第3卷,人民文学出版社2005年版,第571页。

[35]陈映真:《汹涌的孤独敬悼姚一苇先生》,《陈映真全集》第16卷,人间出版社2017年版,第165页。

[36]陈映真:《后街陈映真的创作历程》,《陈映真全集》第14卷,人间出版社2017年版,第156页。

[37][40]陈映真:《汹涌的孤独敬悼姚一苇先生》,《陈映真全集》第16卷,第165、169页。

[38]陈映真:《怀想胡秋原先生》,《陈映真全集》第21卷,第286页。

[39]尉天骢:《回首我们的时代》,第141页。

[41]姚一苇:《姚序》,见《陈映真小说集1:我的弟弟康雄》,第7页。

[42]陈映真:《我在台湾所体验的文革》,《陈映真全集》第15卷,人间出版社2017年版,第394页。

[43]陈映真:《一绿色之候鸟》,《陈映真全集》第1卷,第270页。

[44]鲁迅:《伤逝》,《鲁迅全集》第2卷,人民文学出版社2005年版,第127页。

[45]《剧场》时期陈映真以此名行。

[46]简志信:《第七个梦》,《剧场》1965年第4期。

[47]许南村译:《菲德瑞可·费里尼》,《剧场》1965年第4期。

[48]陈映真:《〈剧场〉时代》,《陈映真全集》第5卷,人间出版社2017年版,第185~186页。

[49]陈映真:《“那杀身体不能杀灵魂的,不要怕他!”》,《陈映真全集》第3卷,人间出版社2017年版,第34页。

[50]陈映真:《〈剧场〉时代》,《陈映真全集》第5卷,第185页。

[51]鲁迅:《三闲集·序言》,《鲁迅全集》第4卷,人民文学出版社2005年版,第3页。

[52]陈映真:《不曾专意做过散文》,《陈映真全集》第22卷,人间出版社2017年版,第16页。

[53]鲁迅:《华盖集·题记》,《鲁迅全集》第3卷,人民文学出版社2005年版,第3页。

[54]陈映真:《新的指标——国民党文艺政策》,《陈映真全集》第2卷,人间出版社2017年版,第299~305页。

[55]陈映真:《ASA·NISI·MASA》,《陈映真全集》第2卷,人间出版社2017年版,第133页。

[56]陈映真:《流放者之歌:於梨华女士欢迎会上的随想》,《陈映真全集》第2卷,人间出版社2017年版,第215页。

[57]陈映真:《期待一个丰收的季节》,《陈映真全集》第2卷,人间出版社2017年版,第243页。

[58]陈映真:《打开幔幕深垂的暗室——兼以反论叶珊的〈七月志〉》,《陈映真全集》第2卷,人间出版社2017年版,第245~260页。

[59]陈映真:《(访谈)〈十年〉——追忆〈期待一个丰收的季节〉》,《陈映真全集》第3卷,人间出版社2017年版,第286页。

[60]陈映真:《悲观中的乐观——访问许常惠、史惟亮》,《文学季刊》1968年第6期。

[61]陈映真:《知识人的偏执》,《文学季刊》1968年第6期。

[62]陈明成:《陈映真现象》,第239页。

[63]郭一帆:《关心与创造——发展中的文艺工作》,《文学季刊》1968年2月号。

[64]陈映真:《新的指标——国民党文艺政策》,《陈映真全集》第2卷,第300页。

|