|

丁玲著、石鲁图:《陕北风光》,1950年新华书店版

内容提要

《陕北风光》中写于1944—1945年的五篇报告的共同特征,是写尽政策。文学的写尽政策来自《在延安文艺座谈会上的讲话》(以下简称《讲话》)对关心事业的要求。政策是党和人民的接触面,它的落实表现为制度贯彻、人的带动或风气感染。边区领导人与文艺工作者都将“人-风气”的感染作用,视为政策落实的最佳方式。在此线索上,《田保霖》等叙说类作品与行政类文本表现出不同的语言能力。政策创造或改造了世间实存,但它的语言却不能捕捉这实存,捕捉世间风貌并将其摹拟再现出来的只能是文学艺术。关心事业、写尽政策,把丁玲的新陕北故事带向“风光地带”。“风光”之中政策、自然、生活与人情获得的整体性通融,是丁玲为其作品集命名的来由,它最接近作者在此时空中的本质体验。

关 键 词

丁玲 延安文艺 《陕北风光》 《田保霖》

《陕北风光》是《讲话》后丁玲转变其写作作风的作品汇集,其中1944年到1945年发表的五篇是这个集子的精华。五篇当中,最早写成的是1944年4月她与陈明、石鲁三人在麻塔村下乡见闻体验的《三日杂记》。两个月后的第二篇,是丁玲在陕甘宁边区合作社主任联席会议上,采访三边分区靖边新城五乡民办合作社主任而写成的《田保霖》。这也是五篇当中最著名的一篇。8月,丁玲去安塞难民纺织厂采访了两个多月,本要写厂史,未成,发表出来的是第三篇《记砖窑湾骡马大会》。10月,边区文教卫生模范工作者大会召开,丁玲采访李卜,写成第四篇《民间艺人李卜》。年底,边区劳动英雄和模范工作者大会召开,丁玲采访纺织厂劳动英雄袁广发,写成的报告为第五篇。[1]

学者们注重讨论包括这些作品在内的劳模书写对革命社会现实的介入、创造与再生产。路杨的研究具有代表性。她认为“《田保霖》中嵌套着很多个不同层次上的‘教’与‘学’的故事”,“将一个英雄‘成长’的故事推演成了一个‘学习’的故事,它呈现出的是‘劳动英雄’如何作为一种培养机制,在辐射式的经验推广与相互学习中生产出新的工作方法、组织形式与新的主体”;“以丁玲的写作为代表,报告文学的写作不仅是对作家自身的改造与训练,也构成一种‘工农写作者’的培养机制,蕴含着将接受者转化为生产者或行动者的能力”。[2]这些观察相当敏锐。更深一步说,《田保霖》里有关劳动英雄“教”“学”的情节,其实是在田保霖一个人的经历里,写出对社会和群众具有普遍性的东西。这个普遍性,我们再将之概念化地检视一遍,其实从头至尾遍布《田保霖》,它构成“主体成长”之外的另一条线索,且与之构成双螺旋发展结构。这条线索,就是政策。除成文最早的《三日杂记》外,丁玲所写典型人物与事迹,皆有更广泛充分的官方肯定的舆论场。她的文章与《解放日报》或表彰大会对英雄劳模们的塑造与宣传,有极大共性。共性背后的问题是党中央、政府、《解放日报》为什么要树立英模典型?这个问题已有不少讨论。一个前人没有论及,但很可以贯穿下去,将此问题连同丁玲的写作做更进一步讨论的点,就是与“主体成长”构成双螺旋结构的“政策”。这篇文章将由此开始。

写尽政策

《陕北风光》五篇作品写尽了其对象所涉及的边区大小政策。如果我们对《讲话》之后几年里的边区政府政策与《解放日报》言论有比较细的了解的话,会发现这是丁玲此时创作的一个尤其鲜明的现象。作品主角的身份、丁玲采访调查写作对象的时间地点、作品中的政策、作品中的制度、作品外的官方肯定,是了解此现象之面目的五个方面。首先,丁玲接触到对她来说新鲜陌生的写作对象,是写作能够发生的直接原因。这些写作对象外在于她工作和生活的世界,丁玲得以与他们发生直接交流的场合有两种。一是政府举办的行政或表彰会议。采访田保霖是在边区合作社主任联席会议期间,采访李卜是在陕甘宁边区文教大会期间,采访袁广发是在陕甘宁边区劳动英雄与模范工作者大会期间。二是行政命令要求干部下乡下工厂。丁玲1944年5月到访延安柳林麻塔村,有了《三日杂记》;1944年8月到10月在安塞下工厂,写成《记砖窑湾骡马大会》。上述采访调查发生的时间地点信息,已能说明写作机缘与行政命令或行为关系密切。表1的分析,将更充分地展现作品与政策的深度关联。

《三日杂记》里,麻塔村热火朝天的“变工队”,与上到老年婆姨,下到女童都加入其中的“妇纺”队伍,是大生产运动中鼓励农民变工互助、组织妇纺、保障供给政策下麻塔村的新风貌;《袁广发》中有大量对边区工业政策和政府发起的学习赵占魁运动的呼应;李卜全篇,是边区群众路线文艺政策在民间艺人与革命文艺队伍之间架起桥梁、促成新的群众文艺诞生的生动个案展现,间中还夹杂着特别切中旧艺人群体弊病的“改造二流子”。数篇之中,写尽政策的典型,是在毛泽东那里获得强烈肯定的《田保霖》。这篇短文写到了八种边区政策——调剂运动、农业生产、运输公盐、油坊榨油、妇女纺织、难民安置、改造巫神、改造二流子,四大边区制度——参议会制度、合作社制度、合作社主任联席会议制度、表彰制度。怎么理解作品里出现大量政策和制度要素?这不是丁玲转变写作作风、走近工农兵就能自然发生的。作品中具体政策和制度的出场,需要作者有写“事业”的用心经营,而是否写“事业”关系着《讲话》的核心提问。

首先是如何评价革命根据地。毛泽东将“歌颂还是暴露”说得严峻。他认为作家搞不清这个问题,就是对今夕何夕、今地何地,还稀里糊涂:“不大能真正区别革命根据地和国民党统治区”,这不但是“两种地区”,更是“两个时代”;到了革命根据地,是到了新民主主义社会,“到了中国历史几千年来空前未有的人民大众当权的时代。我们周围的人物,我们宣传的对象,完全不同了。过去的时代,已经一去不复返了”。[7]毛泽东眼中作家意识与言论的滞后,也有苏联经验可循。1942年5月14日,延安文艺座谈会期间的《解放日报》发表了一篇署名P.K.翻译的列宁的文章。在这篇名为《党的组织与党的文学》的文章中,列宁批评了“伊索寓言式的笔调,文学上的卑躬屈膝,奴隶的语言,思想上的农奴制”,他说:“对于社会主义的无产阶级,文学事业不能成为榨取个人或集团(利益)底工具,它一般地不能成为脱离总的无产阶级事业的个人的事业……文学事业应当成为总的无产阶级事业的一部分……在全部这个工作中无例外地都要加进生动的无产阶级事业底生动作风,这样来取消古老的、半奥勃浪漠夫式的、半生意经的俄国原则‘作者写,读者读’底一切基础。”[8]《讲话》中,毛泽东也援引苏联文学的例子,说“苏联在社会主义建设时期的文学就是以写光明为主。他们也写工作中的缺点,也写反面的人物,但是这种描写只能成为整个光明的陪衬”。其实早在1940年1月,毛泽东就发表了“新民主主义”政治与文化的纲领性文章。这是一篇在历史坐标上探讨根据地地位、性质和前途的重要文献,文章的结尾有力且抒情地指出“新中国航船的桅顶已经冒出地平线”。[9]延安的文艺创作,大部分没有领会“桅顶已经冒出地平线”。丁玲同样。《陕北风光》前,丁玲几乎完全忽略毛泽东所欲昭示的新的开始。忽略的原因,从作家们《讲话》后的自我批评,能窥得一二。丁玲检讨她的《三八节有感》没能从党和社会整体高度评价延安妇女状况,流露的是基于个人立场的抱怨。[10]艾青说作家要“反对站在一个侧面,锋芒向整体”[11]。他们都批评了个人的观察点、批评点。换言之,文艺工作者不是以朴素个人的方式与革命、政权和工农兵发生关联,一些共同的理想与目标聚合也整合着革命共同体。这个共同体,从1940年开始,面对的最大现实是严峻的经济困难,其程度达到毛泽东1942年在高干会议上所说的,“几乎没有衣穿,没有油吃,没有纸,没有菜,战士没有鞋袜,工作人员在冬天没有被盖。国民党用停发经费和经济封锁来对待我们,企图把我们困死,我们的困难真是大极了”[12]。1940—1942年正是丁玲从“贞贞”写到“三八节有感”的时段。对读她的作品与这一时期的边区政府文件,很容易发现政府为缓解边区存亡危机的政策和社会调度,在丁玲的作品里几乎没有。放在《讲话》的立场上,这是对根据地事业的茫然,对人民贡献于其中的边区现实的茫然。

写得最早,但被丁玲压在一年之后才发表的《三日杂记》,写出了新政策下麻塔村的新人新风。但就像这篇短文的对象是散点的一样,变工队、开荒、妇女纺织、改造二流子、劳动英雄大会、合作社等政策与制度,虽被写及,文章却未能足够表现它们的价值,也就是还没有写明白政策为什么值得被执行。《田保霖》则不然。这篇合作社主任的正传,彻底纠正了茫然。其方法是对田保霖“事业”一桩接着一桩地关注。[13]而这第一桩事业——组织运输队运输公盐,便是超出一乡一地、关涉边区生存的大事。

古元作:“加紧运盐”,《解放日报》1943 年 8 月 27 日

盐,是陕甘宁边区的重要物产,也是有战略意义的大宗贸易物资。以1941年1月皖南事变后边区遭遇空前生存危机为界,之前,盐税是边区工商税税收的支柱[14],之后,食盐是边区的重要财政来源。[15]现在看来,边区有定边盐湖,是可媲美于有金矿银矿之事,盐作为贵重物资,比货币更稳定保值。在当时周边地区均无盐矿,需依赖定边盐贩卖至各地的情况下,产盐和运盐成为稳定边区财政的第一要务。毛泽东在1941年8月6日给谢觉哉的信中说,“边区财经问题的决定点有二:‘(一)发展经济;(二)平衡出入口’。而盐的外销,‘又是达到出入口平衡之唯一的或最主要的办法’”;“只要能年输三十万驮出境,换取三千万元(以每驮法币百元计)棉、布进来,即算平衡了出入口”。[16]产盐、运盐的重要性,可由1943年的《解放日报》“盐务”主题报道数量高达250余篇,且无其他主题可与之相比为证。

如此重要的运盐事业,是一项困难重重的事业。《田保霖》里运盐这段,读起来是一个成功连着一个成功的顺风顺水:运输队农活儿没耽误,公盐运得好,牲口也发展了,村里要卖要买的物资也有了流通,合作社还赚了九十多万元,大家都得了利。响应政策会带来红利,得到了最畅快的演绎。但实际上,丁玲写此文时,应是对运盐的困难颇有掌握,因为她写的所有顺风顺水,呼应上了在政府文件或《解放日报》上被讨论过的运盐事业的所有困难,包括:运输公盐,是劳役负担,自上而下派指标,驮数颇大,农民容易感到负担;农民担心耽误农业生产,不愿参加运输队;合作社组织运输队涉及社内变工互助,农民配合度低;运输过程草料价高,到目的地后盐价又不理想,农民运盐利少,甚至亏本;运输路上,牲口生病或死亡,造成农民重大损失,打击农民运盐的积极性。[17]

古元作:“放青驮盐”,《解放日报》1944 年 7 月 24 日

丁玲以困难皆迎刃而解的效果写田保霖运输公盐,不应看作是粉饰。首先,田保霖合作社运盐,本有其真实的成功。1944年6月西北局调查研究室到靖边县新城区调查田保霖的五乡合作社,称其特点就是“善于根据群众需要打听市场情形”“善于了解情况,想出办法,根据客观情况,调剂运销”。[18]其次,每一个困难,丁玲都以亮出解决方法的方式,变困难为成功,这与发表在《解放日报》上的大量英雄、劳模、先进集体事迹报道一致。也就是说,树立和歌颂典型的一个基本要点,是介绍经验、互学方法。这意味着什么?前文提到路杨等学者认为,这里面有写作对社会现实再生产的动力机制。本文考虑问题的方向略有不同。写作作为驱动社会的动力,本身就在党的政策的考虑范围内,而我想讨论出的结果,是文学于此之外由其特性所创造的东西。

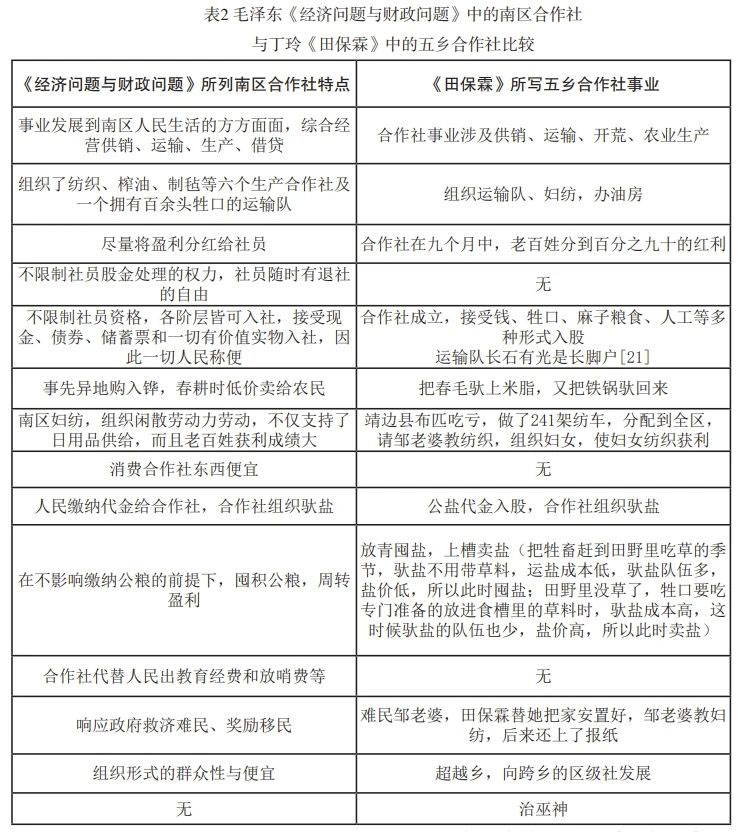

严格地说,《田保霖》结尾关于“教”与“学”的内容:田保霖到延安来了,参加边区合作社主任联席会议,“他要见刘建章,他听到过延安南区合作社的各种方法,他要向刘主任学习,学习到能把合作社办成老百姓的亲人一样,人人相信它,依靠它,他也要把他的经验告诉别人,让大家研究”——其重点,不是互相学习,而是田保霖要学“南区合作社”。“南区合作社”成为被“学”的对象,不是丁玲创造的,也不是她在这一年的舆论动向里捕捉到的,“南区合作社”是从1942年10月19日开到1943年1月14日的中共中央西北局高级干部会议上,毛泽东长篇报告《经济问题与财政问题》树立的唯一的合作社方向。[19]别的合作社应该学的,也是“南区合作社”,而不是田保霖的合作社。田保霖从延安回靖边后,产生合作社主任骑马是一种浪费的认识,号召主任们不要骑马,《解放日报》虽做了报道,但从后续舆论与实际情况看,他的这个行动就很难被称为“经验”,让别人“学习”。[20]细看丁玲写田保霖办合作社的各个环节,再将之与毛泽东总结的南区合作社的优点比较,可以发现大量特征高度重合(见表2)。

毛泽东:《经济问题与财政问题》

1942年12月解放社初版,上图为1944年1月解放社订正再版

两者比较,不为证明丁玲对标毛泽东表扬的南区合作社来写《田保霖》。《田保霖》的浑然一体、开朗畅快,说明它不可能以这种方式被创造。高干会议上以“南区合作社”为方向的决定是边区共识,方向里包含的做什么和怎么做在政策文件、报纸文章,以及许多有关于此的事迹报道里,被一遍又一遍地演绎。[22]丁玲写田保霖办合作社,虽充分展现田保霖的模范和组织作用,但这远非个性化的事业,也不只是田保霖带领群众平地起宏图的故事,故事之外已有政策和舆论里被不断讲述的方向和模式,以及方向模式里的具体方法。它们告诉许许多多的田保霖们应该往哪走、怎么走。这可能是田保霖五乡合作社发展的事实,更是丁玲写作时,在情节上有意或无意都必然与之贴合的。

政策效果:制度、人与风气

写尽政策,贴近了写出“自己的事业”的要求。从《讲话》后的写作意识讲,怎么强调看见“政策”的重要性,都不为过。政策是党和人民的接触面。高干会议上合作社方向被提出,正是因为合作社是接触面上的纽带、桥梁与杠杆(毛泽东语)。[23]几年后,在讨论新解放区过“左”理解和执行政策时,政策的重要性被提到无以复加的最高层面,即“党的生命线”。[24]关于这个生命线或接触面的讨论,历史研究关心政策落实问题,倾向以机制来作解释。黄道炫展现了政策贯彻中垂直结构的多维度连接,包括组织力向下根植,支部顶到基层,依靠一系列技术与策略贯彻政策;巡视检查制度、频繁的会议和熟练的开会模式;中心突击和劳模运动;一切要具体、一切要有数目字的精细化管理原则。[25]丁玲写尽政策,当然也关心落实。在她那里,落实本质上通过政策效果之“好”来表达;落实与效果,汇合为一,全部展现在田保霖、袁广发、李卜、茆克万、茆丕珍等一个个的“人”身上。也就是,“人”是政策与它的落实之间的“身体”,政策的效果首先要在这些人的活的生命里表现出来。所以,在田保霖们的事迹里,他们不是一类照政策办事的形象,也不是上传下达的形象。他们的角色焕发出十足的主体性能量与光芒,几乎是让“党的生命线”真正在许许多多生命里活起来的那个关键人物,而许许多多活起来之中首先是在他们自己的生命里活起来。田保霖在黄昏的时候,两手抱在胸前,显出迷惑的微笑;他意外、他下决心、他盘算、他被奇怪的感觉所纠缠;他流浪,他过日子,他办的净是粮、油、盐、锅、布、钱等老百姓生活财富的事儿,他要见南区合作社的主任,他爱名誉……《田保霖》从头到尾散发着人强烈地生活的味道,“他”后面的所有动词塑造着这个能干的主体,他为百姓经营的事物,甚至能让我们摸到乡村富裕的质地——这些都是丁玲制造的肌理,肌理则来自“田保霖”形象实在的身体感。民间艺人李卜是被群众路线的文艺政策发现的旧戏子。他的经历的奇特之处是,“会唱戏”使他流浪:被军阀绑、被队伍抢、狂嫖滥赌、非打即骂、相好被买走、流落破庙、烟土戏班、穷而无妻、被军阀逼去。也就是说,唱戏的才华与行当,注定了人的动荡。遇到民众剧团后,李卜的才华和行当才终于获得了身心的安稳。这篇文章的最后,丁玲点出这篇短文的核心:李卜“亲身”验证了政策,“亲身”做着宣传政策的接力棒。

“人”关键,不是丁玲写故事的发挥,政府实际上迫切需要这个典范群体。1943年底,边区主席林伯渠在陕甘宁边区劳动英雄代表大会闭幕式上的一段话,很能说明这一点:

我们就不单纯是光荣的劳动英雄,而且是模范公民,在各方面都走在群众前面。无论是执行政府法令也好,对革命对边区也好,都表现出我们劳动者有着高度的阶级觉悟,比别人更能贯彻政策,更清楚认识到革命是和我们劳动者血肉相关的。因此我们热烈的拥护共产党的十大政策,在生产运动中也更明显的表现出十大政策的密切联系。[26]

模范公民比劳动英雄更进一步,后者仅就物质生产而言,前者则是公民中各方面“走在前面”的人。林伯渠告诉我们,“走在前面”就是拥护和贯彻政策,“模范公民”是结构性关系——农民和公家、政府和社会、政党和人民、干部和群众之间的连接点。程凯对这个群体有过精准的描述:他们是在“教育”和“被教育”的辩证实践中成长起来的“既在文化、思想、价值上占据进步立场,又高度结合进社会机体,能在社会最基层发挥组织、构造、带动作用的社会改造力量”,是革命政权和革命国家的稳固根基。[27]“根基”更确切的社会身份,是基层干部及其储备人才。毛泽东称他们为“人民的领袖”[28]。黄道炫在其文章中引的一段谢觉哉日记中的话,反向地表明了他们的要紧:“闷在工作上的两个问题:一是上级领导,传下去总在打折扣,甚至走样;一是新的积极分子不易产生,旧的干部又日在减少或蜕化。”邓小平则正向设计了他们的品质:“处处为大众着想,了解大众困难,想法解决大众困难。特别是做事有民主精神,不独断,不强迫命令,遇事同大家商讨,不锋芒,不骄傲,为人憨厚。这样自然使人心服,大家容易齐心,事情容易办好,社会风气也会随之改变。”[29]这些说法里有两个逻辑相扣的含义。一、“模范”“英雄”“积极分子”“人民的领袖”是把政权体制和社会真正连在一起的“人”,也就是让全社会按大脑意志转起来的关节。二、联动的发生,靠制度性手法,但理想状态还是“人”拥有极其理想的人格、作风与能力,带动社会的整体风气。

1944年7月9日《解放日报》头版刊登劳动模范头像

田保霖在第一排左数第三,刘建章在右数第一

在事业千头万绪最后落实的地方,边区领导人和文艺工作者的想象力,似乎都更倾向“人-风气”的感染作用,而非制度手段。时间线若再拉长一些,从《讲话》开始的“人民文学”传统始终关注基层干部及其储备人才的培养问题,互助组长、生产队长、爱“管闲事”的妇女社员是1950—1970年代农村叙事偏爱的主角。在这些作品里,“人-风气”的感染作用是政策能够被信任、接起、落实,社会风俗处于最能含蕴化育“人”的状态这一理想情形的轴线。[30]这好像隐隐呼应了丁玲在《讲话》前对干部理性的琢磨,“干部”又被拉回“组织”问题视野的中心,而且他们发挥作用的最高级的状态,不是生硬的,而是柔和的,不是权力的,而是共融的,不是技术和纪律的,而是教化和感染的。

社会风气体现的是治理的最高理想。《霞村》和《在医院中时》的“风气”困境,在《田保霖》和《袁广发》里解决了。“人”是否真的可以带动“风气”?《陕北风光》回答“是”。与《霞村》和《在医院中时》相比,《陕北风光》的一个很现实的不同是,田保霖和袁广发这样的基层干部或相应储备人才,处于政权赋予他们的有权力的位置上,他们有机会自己“动”或让别人“动”起来。“动”起来,便可能有“风气”。但真的要发动起一个共同体,例如合作社,在丁玲塑造的故事里,农工干部是显性线索,无所不在的“政策”是托起他们事业可行性的真正基础。

文学覆盖的地带:政策语言之外的“风”

《讲话》后的文学也不一定总围绕着政治和政策发挥功能。“人-风气”话题是重新思考这个问题的机会,因为叙说类文本总是比政策或来自行政系统的语言,多一些信息。《陕北风光》里有不少这类语言的信息。1944年夏天成文的《记砖窑湾骡马大会》,就是一个如此这般的奇妙作品。

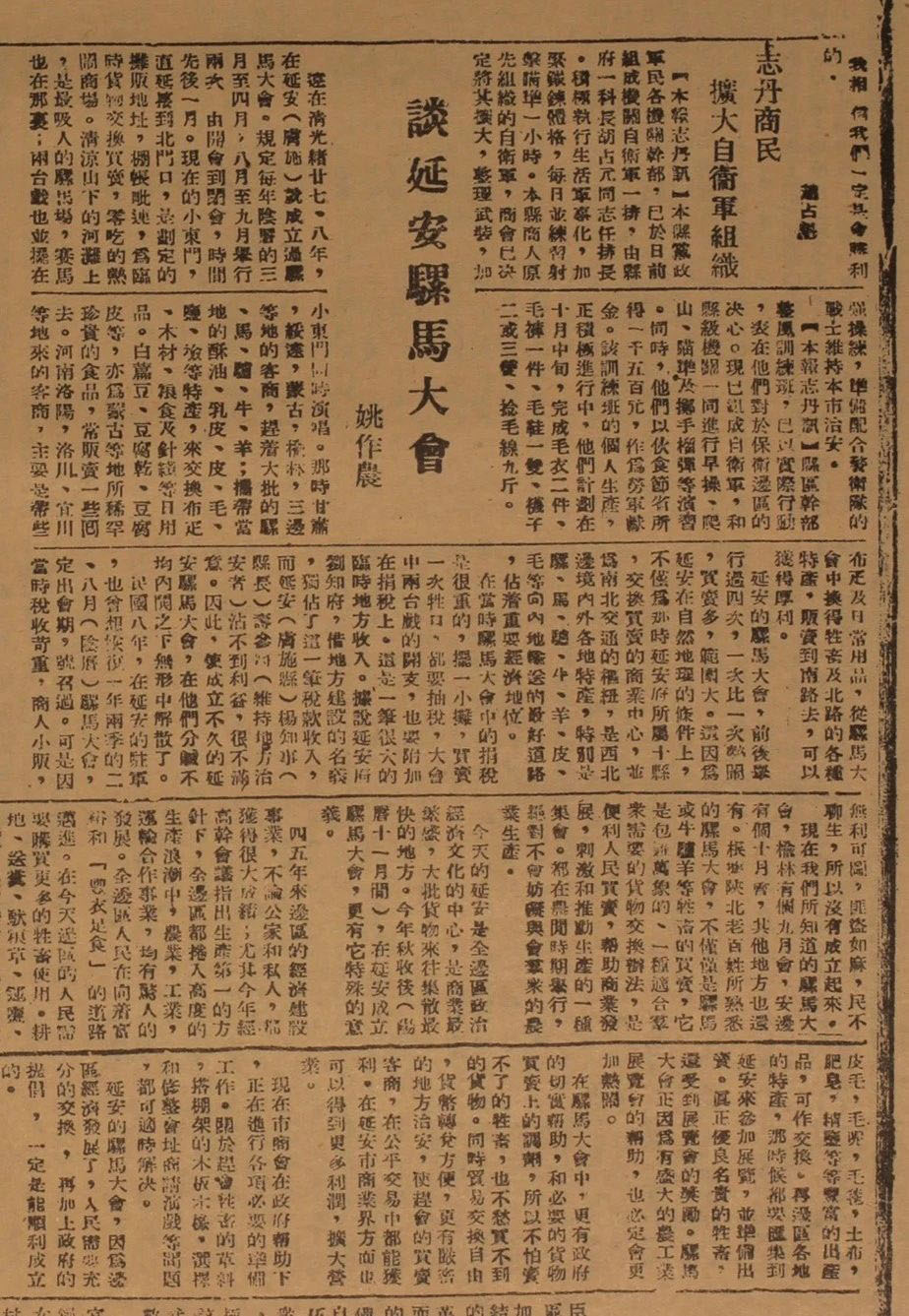

访难民厂期间写骡马大会,也是关注政策。1943年开始,边区出现兴办骡马大会的热潮。典型代表是1943年秋天延安第一次骡马大会与农工业展览会、劳模表彰大会同期举行,创造了延安商业与市场景观的空前盛况。1944年砖窑湾开骡马大会,是以延安骡马大会在政策和经验上的表率为榜样的行动。骡马大会,陕北本有,光绪年间延安就开办过,阴历三四月、八九月共两次。时任延安光华农场总务科长的姚作农描述过当年集市的热闹场景:“(大会)为临时货物交换买卖,零吃的热闹商场,同时还有赛马,两台戏,远近客商赶着骡、马、驴、牛、羊,带着酥油、乳皮、皮、毛、盐等特产,来交换布匹、木材、粮食及针线等日用品。白扁豆、豆腐干、豆腐皮等,亦为蒙古等地所稀罕珍贵的食品,常贩卖一些回去。河南洛阳、洛川、宜川等地来的客商,主要是带些布匹及日常用品,从骡马大会中换得牲畜及北路的各种特产,贩卖到南路去,可以获得厚利……”姚作农说清末的延安骡马大会因盈利巨大而地方官分赃不均,办了四次后就解散了。民国初年,地方官员想恢复,但因民生凋敝,且捐税太重,商人无利可图,所以成立不起来。[31]1943年延安重办骡马大会,目的是“发展交换”,主要为促进马、牛、羊、骡等牲口的成交。[32]与农工业展览会和劳模表彰大会同期举办,骡马大会也有展示大生产成绩、展示百姓富裕与购买力,同时兼顾商人群体利益,通过繁荣市场刺激生产和财政增收的意图。二十二天的集会,从牲口市、盐业、土产、粮食、柴炭,到酒楼、小吃摊、书报年画,各类买卖多方获益,不参与买卖,只是来凑热闹的群众也在赛马场和大戏台有满意的收获。[33]丁玲所写砖窑湾骡马大会,虽不及延安的骡马大会重要,场景也是物资繁荣、川流不息、财富涌动的。

《解放日报》1943年8月6日刊登的姚作农“谈延安骡马大会”

这在丁玲的写作序列里,前所未有。若以施坚雅关于农村市场的研究为参照,具有周期性、流动性特征的骡马大会实质上是中国的基层市场,其结构是构成中国社会长期稳定性与文明特征的经济体系和社会文化体系。[34]1930、1940年代,费孝通、林耀华、杨懋春等人类学学者,细致描述过集市在农村社会的地位与功能。丁玲对这些作品应该没有发生过有意识的关注,但她的写作却照拂到了那个世界。这非常有意思。我们几乎可以说,关心政策和事业,把丁玲对其见闻的敏感,从人格与内心带向可与人类学对象相比较的广阔地带。

不过,对文学来说,写到哪片地带实属浅层问题。在文字上,集市很可能比内心更难被把握、被描写;政策意识再强,也不一定能把政策所到之处写好。五四一代的文学评论者奠定了一些基本的读现代小说的要领,其中一条是如叶圣陶在读波兰小说《虹》时所说:

凡属梗概,好比一副骨骼,没有血、没有肉,自然感觉不到活气。要领略作品的一切方面,只有去读作品本身。[35]

与没读过某小说者谈某小说,难如登天。因为故事梗概、情节介绍本身就是违背文学的。《砖窑湾》一文,若梗概一番,是可以想象的枯燥。这个作品的血肉,其实是下面这些对于主旨、框架几乎没有必然意义的文字:

旧历七月十五这天是大会的第一天。一早起,街道上便打扫得干干净净,慢慢有人来了,开头是摆小摊子的。临时卖扁食、羊杂碎、饸饹的小篷篷也搭好了。村子上一共杀了几十头羊,一头猪。包子馒头都上了笼。接着粮食驮来了,骡马牲口都系在河滩头的柳树下。年轻的婆姨们穿着白褂褂、花裤子、粉红洋袜子、绣花鞋,三五成群摇摇摆摆都走到了街上,雪白的银首饰,横一个竖一个插在梳光了的黑发上;洗干净了的手上也是银镯子、银戒指,有的头上戴了顶古式帽子,帽周围钉一些五颜六色的假珠子和垂着红线绿线的璎珞。她们在布店里站一会儿,又在摊子边站一会儿,拿着刚买来的脆麻花,又坐到饭馆外边了。围在她们周围的是些捧着瓜果的娃娃。这里一群那里一堆,这里掌柜们在一块手帕下捻着手指,商议着价格,那里婆姨们又嗑着瓜子,闲说张家长李家短。[36]

此段展现风貌的妙处,都在“面”上。从棚子、吃食,到骡马柳树、婆姨儿童,全是街面风景。尤其婆姨,丁玲描摹她们也全是穿戴做派表面上的一切。也正是这些“面”上的风范,标示出灌注了骡马大会的五感六觉、地方风格、时髦风尚和主体气氛。这一次,主体性不直接来自政治、历史或未来的许诺,婆姨们因其本身就是行走的风尚而具有成熟的主体形象。丁玲着迷这奇异场景,她不能拒绝地把这巡回展览式的景观与人物做派再发现了一次:

人陆续地到来,那些枣色的马上,铺着榆林式的绒毡。一个年轻的婆姨戴着新头巾骑在那上边。穿着新蓝布上衣,白布裤的中年人,牵着牲口,慢慢的在街头上扶着婆姨下了马。他们走进一家店子,休息了。[37]

这些段落,符合叶圣陶说小说要有意境,再配之以场面的要求。陈平原在现代小说起源的研究里把此种意识放在“诗骚”传统中讨论。[38]不过“诗”“骚”有别,悲凉抒情的诗人传统是现代小说突破传统模式的机制;发展至延安,文学要以前所未有的历史感捕捉和形塑革命根据地的光明事业,传统之中发挥作用的不是“史”家笔法,不是“骚怨”传统,而可能是在其阐释史上与“治世”“安乐”“政和”密切相关的“风”的传统。

这不能被简单理解为政治介入文学而造成的文学特征。砖窑湾街面上盛装婆姨的主体性里,政治的要素只打了个地基;延安文艺中许多政治性很强的作品,不具有一丝这样的文学特征。丁玲文学同样。她在《讲话》前的作品其实很少能通过调度语言表现如此从容的场景。前文讲关注政策把丁玲的视野带到与人类学对象有所重合的地带,但二者方法与敏感不会一样。我把丁玲感受到并写出来的东西概括为二:风土,气氛。

两者深度交融,《记砖窑湾骡马大会》不是孤例,《三日杂记》“五月的夜”更是写出了一个物象清澈、风土鲜明、气氛迷醉的夜晚:

鲜美的酸菜洋芋糊糊下捞饭……院子里凉幽幽的,微风摆动着几棵榆树和杨柳,它们愉快发出颤动的声音。隔壁窑门也大开,灯光从里面透出来,满窑升腾着烧饭的水蒸气,朦朦胧胧看见有一群人,他们一定刚谈到一件顶有趣的事,连女人也在纵声地笑着。山坡坡上散开的野花可真香,我们去分辨那是酸枣的香气,那是野玫瑰的香气……转过一个小弯,管子(芦笛)的声音便从空中传来……还没有调好的胡琴声也听到了……这几个青年人都是这庄子上的好劳动,身体结实,眉眼开朗,他们的胳膊粗,镢头重……他们又是闹社火的好手,腰肢灵活,声音宏亮,小伙子们都乐意跟着他们跑,任他们驱遣……妇女们总是用羡慕的眼光去打量,因为他们加强了兴致……这些顺天游、走西口、五更调、戏莺莺实在使我们迷醉,使我们不愿离开他们……歌词的转折,情致的飘逸是如此之新鲜……他们用管子吹到门口送我们下坡,习习的凉风迎着我们,天上的星星更亮了。我们跨着轻松的步子,好像刚从一个甜美的梦中醒来,又像是正往一个轻柔的梦中去。呵!这舒畅的五月的天呵![39]

语言文字为弥漫在一方水土间的整体经验塑形,感受并塑造它的强烈气氛,由此而成的作品,不仅带着来自民间的信息,更能够吹播开来,以物象、气氛和情感形成感染。这是文学的捕“风”。它无疑符合《讲话》的要求,它也非常贴近汉语文学传统在数千年的实践里始终整合着的认识的最高境界。

我们不知道文艺造成的民间教化在传统中国是否真实发生过;在延安,文学肯定不是形成上述所引两段百姓生活风貌的核心力量。延安之“风”由一系列制度和政策实现,但制度和政策的局限是:那些难以命名的、风土的、神气的、感觉的、爱美的、展览为景观和气氛的东西,完全外在于它们的语言系统。也就是说,政策和制度创造或改造了世间实存,但其语言却不能捕捉实存里属“风”的东西。当然,政策语言里有“风俗”“风气”“移风易俗”等词汇,但它几乎不能描摹它们。1944年陕甘宁边区“文教”会议的分类法,能证明这一点。这次会议以文化、教育、医药卫生、科技、文学、历史、宗教、体育的分科分类法操办,显露出关于“文教”的现代认知方式。“风俗”“风气”“移风易俗”发生的真正场景,会议或会议文件永远无法表达出来。政策与制度塑造社会之“风”,捕捉“风”并将其摹拟再现出来的却只能是文学和艺术。丁玲或许对此有所感触,所以把集子命名为《陕北风光》。我们也由此看到,《讲话》之后,写作的政策视野把文学带向其所施力之处,范围之广,远超过去。在文学性上,这个变化带来的扩展是把工农兵文学、群众文艺往前再推一步,写作创造了把政策与制度的一切效果都囊括其中的“风”的表达。

结 语

陈明:《平妖记》,1947年冀鲁豫书店版

丁玲在她陕北十年后半段时间里的写作,特别是《陕北风光》,依赖于文学新视野的出现:关心事业,写尽政策。新视野里,“文学”好像退场了一些,或者更嵌入了政治任务之中。但我还是想回到更像“文学”的那个点,说明恰恰是关心事业、写尽政策,把丁玲的新陕北故事带向了“风光地带”。丁玲对《田保霖》等五篇文章,是否有文学属性上的执着,不太好回答。她称它们是“短文”,我们称它们是“报告文学”。它们都刊登在《解放日报》上,但与报道带来的阅读体验很不同。本雅明谈论波德莱尔时对古老叙事与新闻报道的区分[40],在这里同样适用。丁玲的文章比同时期、同主题的新闻更富有来自经验的感化力量。她随后的兴趣似乎能说明她的兴致依然在文学的世界,而且探入了更古老的地方。《卜掌村》她有计划写,但没写成。它的内容只可能是农民医生崔岳瑞反迷信反神巫的事迹。[41]沿着对迷信的兴趣,丁玲很快对当时流传甚广的“红鞋女妖精”事件发生兴趣,她和陈明搜集了大量材料,最后的成果是陈明创作发表的鼓词《平妖记》。[42]文学关心迷信问题,当然有“破除神巫”的政策导向与反封建文化的使命感,但在文艺与“风”的关系视野里,这个问题有更有意思的面向。孙晓忠关于说书人的研究讨论到说书、秧歌在乡村文化中的巫术传统[43],这意味着文艺的世界浩浩汤汤,本就表现、寄托着人类诸多模糊复杂的意识和情感。“现代”带来万物被科学理性剖析曝光的趋势,但前一个领域并未消失,延安的文艺在重新认识或回到大众之时,进入了这个领域。基于两人搜寻到的材料而写成的《平妖记》,成功摹拟了人们的怀疑、恐惧、慌张,以及由此引发的动荡和荒废。这毫无疑问是一次对社会之“风”的把握,其中有群众的意识和心理,有政策和干部带来的神巫罪恶大现形,也有“庄前一排树叶青,花红柳绿好遮荫”(群众生活世俗光景的比拟),“鸡叫三遍天又明,天气清朗太阳升”(故事结局乡政府院内揭露神巫唱词的起兴二句)[44]——以万种物象做人间的象征,使政策、自然、生活与人情获得通融。这整体性的通融,也许就是丁玲为自己作品集命名的“陕北风光”。我认为,它最接近作者在此时空中的本质体验。

范雪

浙大城市学院人文学院

310015

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2023年第11期)

注释

[1]李向东、王增如:《丁玲传》,中国大百科全书出版社2015年版,第315~336页。

[2]路杨:《“新写作作风”:报告文学的再生产机制——以丁玲〈田保霖〉为中心》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》2019年第1期。

[3]相关官方报道、表彰还有刊登于《解放日报》的:“靖边创造运盐新办法,组织长脚短脚带领‘户户脚’,发动农村一切空闲牲畜”(1943年6月26日),“靖边新城区五乡民众集资百万创合作社,生产消费并为群众服务”(1943年6月27日),“靖边四千牲口参加运盐,干部深入创造新工作方法”(1943年8月26日),“靖边组织家户驴牛五千六百头放青运盐,安塞群众互助,运盐种地两不误工”(1943年9月6日),“靖边新城区五乡合作社为群众谋利业务猛进,影响各乡成立民办合作社”(1943年9月29日),“靖边新城区五乡创造纺毛据点——邹老婆热心教纺受奖”(1943年10月6日),“靖边新城区五乡合作社高价收土产低价卖日用品,三个月为民众谋利百六十万元”(1943年11月4日),“陕甘宁边区合作社主任联席会议开幕,田保霖位列奖励名单特等18人之一”(1944年6月30日);欧阳山创作的《活在新社会里》(1944年6月30日);1944年7月7日通过的《陕甘宁边区合作社联席会议决议》点名表扬“靖边田保霖合作社”。

[4]骡马大会相关官方报道还有王朗超、曾艾狄写的《记骡马大会》,刊登于1943年12月10日的《解放日报》。

[5]陕甘宁边区文教大会上,55岁的李卜被选为代表出席了大会并在分组会上发言;1944年12月到1945年1月陕甘宁边区劳动英雄和模范工作者代表大会在延安召开,李卜荣获甲等模范奖。

[6]相关官方报道还有刊登于《解放日报》的“难民工厂试织单经单纬布,合作社九五折优待纺户”(1944年4月1日),“难民工厂六年来发展迅速”(1944年5月17日),“介绍难民工厂的副业”(1944年5月19日),“模范厂长吴生秀同志利用土产改进装备,在农村中发展妇女纺织变工队”(1944年5月25日),“难民工厂消灭下等布,崔锡忠织出标准布不比洋布坏”(1944年7月26日),“难民工厂试制轧花机成功”(1944年9月11日)。陕甘宁边区劳动英雄和模范工作者代表大会上,袁广发获边区特等劳动英雄表彰。

[7]毛泽东:《在延安文艺座谈会上的讲话》(1942年5月23日),《解放日报》1943年10月19日。

[8]P.K.:《党的组织与党的文学》,《解放日报》1942年5月14日。列宁这篇文章的俄文原文主要讨论控制和占领出版物的问题,而不是文学的政治性。文章标题的准确翻译应是《党的组织和党的出版物》(1980年代以此为标题做了重译)。关于这个问题的具体讨论可参见丁世俊《记一篇列宁著作旧译文〈党的组织与党的文学〉的修订——兼记胡乔木与修订工作》,《马克思恩格斯列宁斯大林研究》2001年第2期。

[9]即《新民主主义论》,这篇文章的首次发表是1940年1月9日毛泽东在陕甘宁边区文化协会第一次代表大会上的讲演,当时题为《新民主主义的政治与新民主主义的文化》,后刊发于1940年2月25日《中国文化》创刊号。1940年2月《解放》第98、99期合刊转载时,题目改为《新民主主义论》。

[10]丁玲:《文艺界对王实味应有的态度及反省》,《丁玲全集》第7集,河北人民出版社2001年版,第71~75页。

[11]艾青:《我对于目前文艺上几个问题的意见》,《艾青全集》第5卷,花山文艺出版社1991年版,第94页。

[12]毛泽东:《经济问题与财政问题》,《大众日报》社1943年版,第1~2页。后版本同此。

[13]作品里,田保霖也用“事业”来理解自己的忙忙碌碌:“好好干出一番事业,也不枉在世一场。”

[14]1937—1941年,盐税占边区工商税年收入的比例,分别是100%、68.5%、67.3%、56.8%、46.3%。西北财经办事处:《抗战以来的陕甘宁边区财政概况》(1948年2月18日),陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编第6编财政》,陕西人民出版社1981年版,第367页。后版本同此。

[15]1948年西北财经办事处编写的《抗战以来的陕甘宁边区财政概况》说:皖南事变后,“每月六十万元的军饷停发了,海外华侨及后方进步人士捐款停止汇兑了,两项占1940年边区岁入70.5%”。怎样渡过难关?第一项就是“大量开发食盐,发动群众驮运食盐出口,计划出口六十万驮,其中六万驮为公盐,分配各县,由群众义务驮运,统一产销盐价,其收入划归军委,作为军费与军委生产自给保证”,其后才是加强税收、发行救国公债、征收救国公粮公草、禁止法币自发货币等。见《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编第6编财政》,第16页。

[16]中共中央文献研究室编:《毛泽东书信选集》,中央文献出版社2003年版,第159~161页。

[17]《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编第6编财政》,第373~377页。

[18]“西北局调查研究室关于靖边县新城区五乡合作社的调查报告”,见《中共中央西北局文件汇集1944年》,中央档案馆、陕西省档案馆1994年版,第278~289页。

[19]毛泽东:《经济问题与财政问题》,第39~44页。

[20] “靖边田保霖建议:合作人员不要骑马,田主任以身作则推动别人”,《解放日报》1944年9月19日。

[21]长脚户,即运盐专业户,依靠运输获利为经济收入,不属于较有革命性的阶层。参见黄健、程龙刚、周劲《抗战时期的中国盐业》,巴蜀书社2011年版,第11页。

[22]例如1943年边区合作社总结经济工作成功经验时说:“在今年以前,边区合作社在数量上虽有两百多个社,但只有南区合作社在各方面都起了模范作用,其余虽有一部分比较好的并起了相当的作用,但都不知道向什么方向发展。自从高干会提出了南区合作社为方向后,各县才有了发展的方向……截至现在止,约有四十社基本上接受了南区合作社的经验,向着南区合作社的方向发展。”《一九四三年边区合作社工作总结》,见《陕甘宁边区政府文件选编》第7卷,陕西人民出版社2013年版,第512页。后版本同此。

[23]毛泽东:《经济问题与财政问题》,第39~44页。

[24]毛泽东:《关于情况的通报》,《毛泽东选集》第4卷,人民出版社1991年版,第1297~1304页。

[25]黄道炫:《如何落实:抗战时期中共的贯彻机制》,《近代史研究》2019年第5期。

[26]《林伯渠主席在陕甘宁边区劳动英雄代表大会上的闭幕词》,《陕甘宁边区政府文件选编》第7卷,第401页。

[27]程凯:《从革命主体论及历史、现实的辩证关系看〈讲话〉》,《文艺报》2022年5月23日。

[28]毛泽东:《组织起来》,《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第928~936页。

[29]邓小平:《在杀敌英雄劳动英雄大会上的讲话》,《党的文献》2011年第2期,转引自黄道炫《如何落实:抗战时期中共的贯彻机制》,《近代史研究》2019年第5期。

[30]程凯在关于李准小说的讨论中也强调了这样的“人”与“社会”、“风气”的线索,参见《“再使风俗淳”——从李双双们出发的“集体化”再认识》,《文艺理论与批评》2020年第9期。

[31]姚作农:《谈延安骡马大会》,《解放日报》1943年9月6日。

[32]《陕甘宁边区政府关于筹备展览会的指示信》,《陕甘宁边区政府文件选编》第7卷,第280页。

[33]《延安市十一月初将举行骡马大会》,《解放日报》1943年9月12日;《延安市骡马大会期近,各地客商兼程来延,六万人大会广场赶修中》,《解放日报》1943年11月2日;《延安市骡马大会昨日起会》,《解放日报》1943年11月9日;《延安市骡马大会八天来平均每天营业六百万,农民工人买布做新衣》,《解放日报》1943年12月18日;《延安市骡马大会闭会,营业总额一万五仟万元,商人获利甚巨,明年秋季再度举行》,《解放日报》1943年12月2日;王朗超、曾艾狄:《记骡马大会》,《解放日报》1943年12月10日。

[34]施坚雅:《中国农村的市场和社会结构》,中国社会科学出版社1998年版,第5~70页。

[35]圣陶:《读〈虹〉》,《中学生》1944年2月第72期。

[36][37]丁玲:《记砖窑湾骡马大会》,载《陕北风光》,新华书店1950年版,第49~50、50页。后版本同此。

[38]陈平原:《中国小说叙事模式的转变》,北京大学出版社2003年版,第208~236页。

[39]丁玲:《三日杂记》,载《陕北风光》,第18~23页。

[40]瓦尔特·本雅明:《发达资本主义时代的抒情诗人》,王涌译,华东师范大学出版社2017年版,第149~150页。

[41]参见1944年4月2日《解放日报》“社论:《从卜掌村谈起》”,1944年10月21日《解放日报》“崔岳瑞和崔岳瑞运动”报道等。崔岳瑞的事迹后被李季写成《卜掌村演义》,发表于1946年10月7日的《解放日报》。

[42]当时有报道误传丁玲写成了一部章回小说《红鞋女妖精》。这个有几分阴森恐怖色彩的事件吸引了不少文艺工作者。丁玲、陈明外,还有韩起祥创造的说书《红鞋女妖精》,苏一平、周戈编剧,金紫光、李庆森配曲的秧歌剧《红鞋女妖精》。

[43]孙晓忠:《改造说书人——1944年延安乡村文化的当代意义》,《文学评论》2008年第3期。

[44]陈明著,安波作曲:《平妖记》,生活·读书·新知三联书店1951年版,第42、96页。

|