|

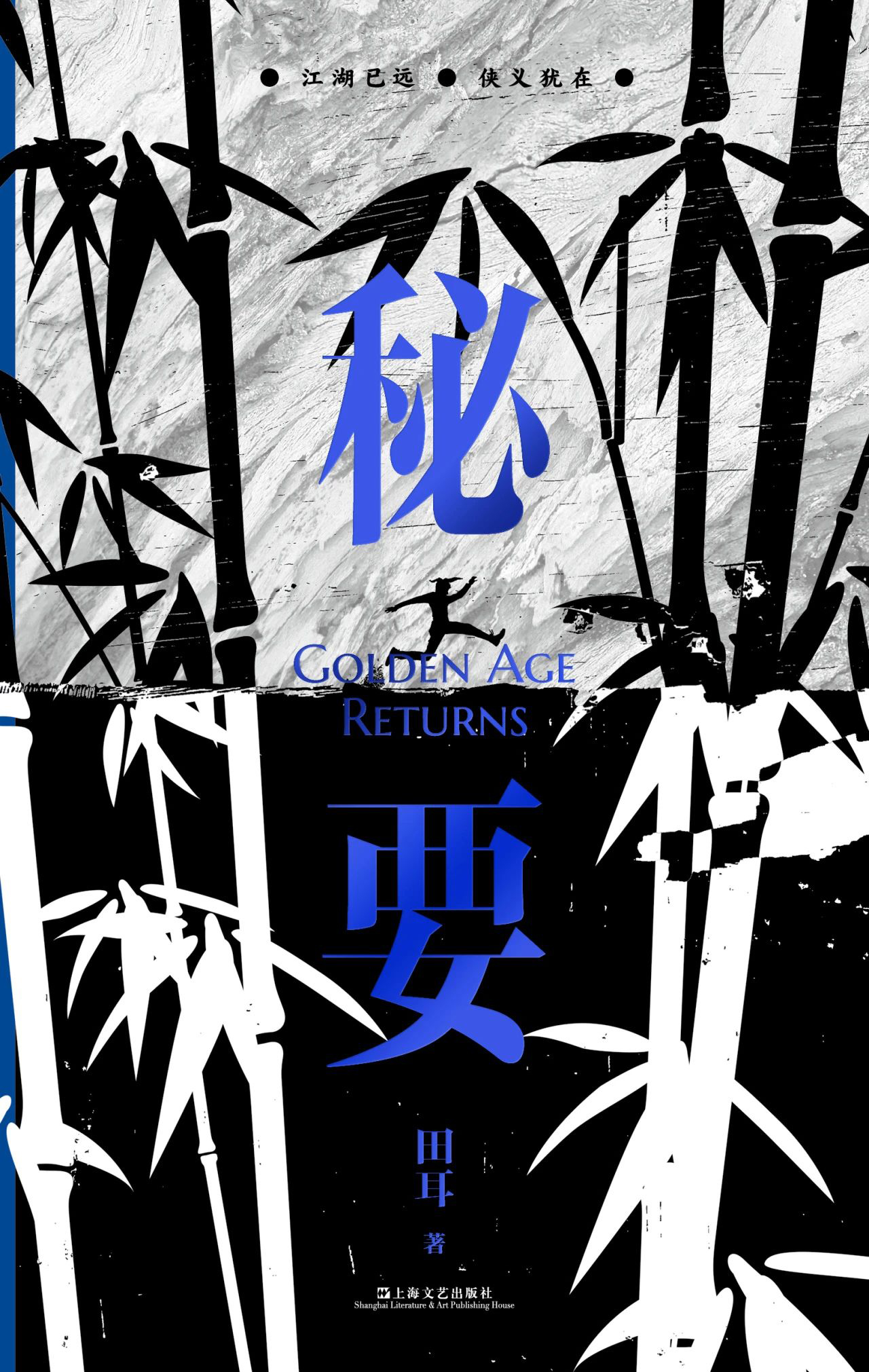

田耳:《秘要》,上海文艺出版社2023年版。

一

《秘要》里最容易看到的,是曾经对武侠小说的热爱。在这本小说里,我将现实生活与曾经阅读武侠小说的记忆融合,比如金庸、梁羽生武侠小说惯用的成长模式,古龙和温瑞安小说惯用的悬疑和探秘,还有卧龙生小说惯用的寻宝情节,悉数加诸两个小人物平淡的日常,折腾出戏剧性,最终让他俩重拾人生的意义。写作当时我便知道,如果进一步放开手脚,不管不顾,写至高潮迭起,有可能更近于网络小说;如果将传奇化入日常,起伏跌宕都被反传奇的调性稳稳摁住,形成一股隐而不发的阅读张力,我想还是能够发表在严肃的文学刊物……这其实是我一直想干的事,这回得以干它一票。以前写小说,我总感觉自己稳重有余犯险不足,显得笨拙,所以有些读者十多年前就以为我是个老作家……这可真算不上是夸。写到一些具体情节,太多拘泥于是否符合事实逻辑,是否真的发生,一再如此,写作过程确也吃力,写作兴致多少受到抑制。而《秘要》里面现实与武侠传奇的对位,多少让我挣脱一直以来的束缚。比如写到纪叔棠耗费半年时间,去垮塌的地下印刷厂挖一批虚无缥缈的黑书。放在以前的写作里面,这样的情节我难以把握,一定谨慎对待,但现在跟武侠小说里的寻宝情节一对应,我便得来某种踏实。照此去写,纪叔棠几乎是以一种极为笨拙的精神发了一笔小财,但在《秘要》里又确乎成了可能……这才认定,曾经阅读大量武侠小说,现已沉淀为骨子里头的一抹传奇底色。再回顾以往的创作,写到相对压抑和沉闷的部分,终会导致形形色色的反弹,聚力以后必有爆发,何尝不是对武侠小说“侠以武犯禁”的化用或者挪移?

回顾自己的写作,小学时期碰巧进入一个以写作为方向的实验班,老师提出“童话引路,提前读写”的口号,该写作文的时候全都换成童话,每周都有写作训练。因为有独特的点,形成噱头,这项教改实验当年在全国闹得影响很大,班上同学的作品也纷纷得到发表。我小学四五年级发表过三篇童话,不算突出,稿费都用来买武侠小说。宝文堂出版的《鹿鼎记》,书摊上租不到,我去书店一本一本买来,差不多把三篇童话的稿费耗尽。从童话到成人童话,在我身上几乎是无缝链接。大概从家里已有的一套《射雕英雄传》开始,我对金庸小说的阅读有了中毒一般的快感。日常生活有如地狱羁绊了我,老师在讲台上分析动物讲话(这是对于童话最简单的体认),我脑子里已经是铁马金戈,仗剑天涯。初二、初三,周末和假期都在写武侠,终于写完了一部,即是《秘要》里提到的《碧血西风冷》。名字无误,原稿遗失,《秘要》里这部武侠的情节当然是现在根据需要重新拿捏。父亲认识一位杂志主编,趁他过年回家,将我写的武侠送去“掌一眼”。主编看都不看,说我们杂志不收这样的稿子。又问收什么样的稿子,答曰你买两本杂志给你儿子看。父亲去报刊亭随意买了两本,我读后得来浅浅的认知:武侠小说早已不是写作领域的名门正派了,杂志发表的小说要写日常生活,要写普通人。他们不会武功,生活总是有些苦巴巴的。

这个认知对我挺有作用,此后当然再不去写武侠,试笔别的类型,一时苦于没有生活积累。后面我才确认,自己算是迷途知返,那时候,有些地方作家终其一生也认为武侠才是写作的正宗,简直怀以“藏之名山、传之后世”的伟大信念创作武侠小说。其中极少人意外获得了成功,比如广东的戊戟,作品卷帙浩繁,十余年里将两本地级杂志的期发量推至数十万之数。但大多数地方作家因这写作信念身陷歧途,赍志以殁。我估计,二十世纪八九十年代,每个地区甚至每个县份,都有武侠小说写作者,都想成为大陆的金庸或古龙,但现在谁还知道他们?缘于最初的武侠写作,那些满怀虔诚却始终默默无闻的写手,在我头脑中一直鲜活。于是,《秘要》里面有了黄慎奎,这是一类人的缩影。

2023年8月在南京,做《秘要》推介活动

2004年,依靠发表的两三个短篇,我第一次参加省作协举办的笔会,得以认识数十位本省各地区的写作者。那次笔会的明星,是位大学没毕业的胖女孩,刚出版了三卷本的武侠小说。书我也偷偷借来翻阅,文笔只是一般,再说我对武侠小说的兴趣早已翻篇。那三本书摞起来十余公分的厚度,对当时参加笔会的一众作者构成杀伤力。但我不一样,十多年前我就知道写作的正宗不在武侠了。活动期间胖女孩时刻被人簇拥,我并未有丝毫妒意,内心甚至翻涌出一股悲哀或者悲壮。但我与胖女孩都是路人甲乙丙丁模样,确也不适合像影视剧里男主女主一般,将偶遇当成邂逅,坐而论道,探讨何为写作之正宗。2017年我写《洞中人》,胖女孩显然是美女莫小陌的一部分原型,情节又融合了自己当年写武侠的经历,可能当年与胖女孩缺少探讨,最终莫小陌写得单薄,耿多义也形象模糊。但写作武侠的经历,毕竟是我记忆里极为深刻的东西,容不得浪费。《洞中人》没有写至预期效果,我情感上一直没放下来,要照这题材一路耕耘,后面《秘要》的出现便成为某种必然。

二

说《秘要》是关于“武侠”之书,我个人更愿意认为,这是关于“阅读”之书,且只能是以纸媒体为对象的阅读之书。将阅读寄寓于武侠,仿佛走偏,但武侠小说原本就是“60后”到“80后”阅读记忆里最大的公约数。现在无论怎么写小说,无论写哪一类型的小说,再不可能复制当年武侠的盛况。《秘要》出版以后,编辑并未与我沟通,在封面附上英译名称:Golden age returns(重返黄金时代)——那确乎是阅读和写作黄金时代,我的阅读与写作却是从武侠开始。虽然早已转入所谓的严肃文学创作,但我一直认为,个人的创作迟早要向武侠小说借力,这必然是我的某种优势。

1992年左右,初中毕业,刚完成一部武侠小说

(右二为作者)

母亲回忆我小时候,是个泥孩子,唯一讲究,是关于书。几岁时候起,我习惯性给家里的书按大小分类,码放整齐,容不得一丝杂乱。小时候父亲在外地工作,母亲从幼儿园接我回家,路过新华书店便不肯走,一定要买连环画。家中连环画攒了几抽屉,比邻居都多。读到小学父亲调回本县,再不允许我买一般读物,只能购买教辅材料和工具书。读到四五年级,有一次在某本书里看到,英国诗人乔叟家藏精装书五百册,这种富有实在超乎想象。那以后,我魔怔似的想让自己的藏书迅速丰富起来,但手头没有钱购书,于是把家里的工具书还有父母单位发的各种政治读物都用牛皮纸包好。为让数量增多,还把一些厚书一剖为二,线装加固,包上封皮。我在书皮和书脊重新写上书名——全是我在街道书摊看到的武侠小说名称。小姨父也是武侠迷,来我家看到书架上一排“武侠”,翻开全是假货。他还提醒我父母,要注意我是不是武侠看多坏了脑袋,或者得了某种癔症。父母相信我只是没钱买书闹腾的,后来还稍稍放宽了对我看武侠小说的限制。

到现在,写作二十余年,长中短篇写了近百篇,出版和结集十余种。别人看来我已是多产,可能缘于写作之初对标的群体不一样。当我开始写作,总以为一个作家一定是要有量,这样才能生存。就像武侠小说家,个个创作几十部,书摞起来都比人高,分明是一种眼见为实的收成。我有过若干年自由撰稿经历,发表艰难,更要整天待在屋里码字。数量的累积给那时的我莫名的安慰,有时一天码字过万,内心舒爽无以复加,仿佛通过长跑获取了内啡肽的奖励。我似乎出手不慢,却又自知,相比写作之初对数量不切实际的期待,现在作品来得实在太少了。当年也未承想到,纸质书会慢慢被电子书替代,若早知道自己一辈子的辛劳也只是电脑里一个小小文件,创作的热情必然遭受严重伤害。

成为作家后,我的生活便固定为淘书、看书和写书。尤其有了网店,让淘书来得无比便利,坐在电脑前,可以淘遍全国旧书店。书的累积远比我预料得快,别说五百册,这二十年我所购书籍少说有四万册。随着藏书的增加,明显感觉阅读的锐减,起初还担心朋友借阅,但基本没人向我开口。只有外婆,一位几乎不识字的老人,经常给我擦拭书架,经常翻翻架上书本。我享受躲在装满书的房间中写作,四壁都是书形成压迫感,让我得来持续的安静,只要待在家每天都写一点,几乎不曾间缀。现在我教学生写作,得来的印象是不少学生语言能力很强,稍加调教能够达到发表,只是要他们读书,却又谈何容易。阅读量不够,写作教学往往倚靠有限的几篇小说开悟,就像照帖临习书法,或者像武侠小说里的毛头小子只消寻着一本武侠秘籍就能轻易练成盖世神功。

《秘要》中的纪叔棠,即使过着流浪般的生活,也要带着许多书。有了相对固定的住所,便以书码墙,还有闲情按书脊的颜色有序摆放。纪叔棠文化很低,并不妨碍他痴迷于书,但又仅限于黑书……创造这个人物,我才能将阅读记忆寄托于武侠黑书。

武侠黑书封面

我淘书许多年前就放缓,实在没地方摆放,后又被一类书籍重新唤起淘书的瘾,便是武侠黑书——1983年至1991年地下出版的武侠小说。那些印制粗糙的书籍,当年只在地摊租借,保存至今品相大都极差。有一次我在网上拍来全新品相的黑书,拿到手时,封面绘制粗糙却又是天真率性,地摊的质感意外契合了当年生活的场景,得来那个年代最真切的即视感。武侠小说当然无法再看,黑书却成为藏品,我又一次中毒,在旧书网站疯狂搜索,专淘黑书。这种书没有书目寻踪,我又拜一位黑书爱好者为师,他隔三岔五漏给我一些缺本书目。我在网上精确地将其找出,挑品相最好的入手,隔一阵见到品相更好的,往往难以自控,一次次重复入手,名曰“换品”。《秘要》当中的武侠黑书目录,“天下第一缺”的构想,非常顺然地从这一段经历中攫取出来。

在我看来,所谓的爱好,终将形成某种强迫症。数年下来,我收藏黑书已有上千种。有时候朋友来家里,我请他们参观自己的这批藏品,总能见到他们客气的表情里隐藏着不屑。我也隐约感到尴尬与不爽,莫非自己做错了什么?同样是遛鸟,人家遛的是金丝鸟,难道我遛的是黑老鸹?现实生活中,种种鄙视链总在暗自生成,人与人的交流,更多却是不可交流。

以对黑书的描写来承载阅读记忆,起初自然不免于忐忑,但在我头脑中黑书本就带有诸多极致的意味。开笔一写,这部小说推进竟是异常顺畅。《秘要》发表和出版以后,因收藏黑书积攒的尴尬竟然自动消除,心有不甘也得以平复。我由此认为,写小说的妙趣之一,可能就在于自我原宥或者是内心的反败为胜,从中找寻某种自在。

三

我写长篇小说,通常使用双男主结构,大概是小时候阅读《福尔摩斯探案集》的影响极深,借助华生的视角,福尔摩斯得以如此生动。《秘要》依然如此,“我”本是新闻专业毕业,在报社找不到位置,暂且寄身于网拍行当,通过黑书交易结识纪叔棠。“我”成为视角,男一号应当是纪叔棠。这部小说中,我个人比较喜欢的是纪叔棠,在他身上,我想要复原一些二十世纪八九十年代常见,放现在已然消失的一些品性。几十年过去,我分明感觉环境和生活习惯变化如此之大,人的性情也随之变化,探究当年的性情,都如同考古。我分明记得,小时候偶像大都存在于身边,就是每日得见的某些人,与他们生活在一起,暗自庆幸。那时候物力维艰,人们赚不到钱也耻于谈钱,生活必然伴随各种不体面,于是各种技能,比如唱歌跳舞、阅读写作,甚至逞勇斗狠,都能成为各自的加分项,稍有特长和技能的人立时有了不一样的光彩,成为近在咫尺的偶像。但到如今,我们各自的生活,其实都被巨量信息不断祛魅,身边哪能存在偶像,附近几乎等同于失败。人与人的关系,也是难以挽回的淡漠。当年我们寄读,每月生活费都是捉襟见肘,几个好友互帮互助成为必需,数十年过去仍亲如兄弟。现在的年轻人,大都不再有相互借钱维持生计的经历,我忍不住想,没有互帮互助,没有一块儿打过架,现在的小孩又如何在寡淡交往中建立兄弟之谊?

2000年左右,在斗鸡饲养场打工并创作短篇小说

总有一些人,性情几十年不变,撞见这样的人,简直珍贵如同化石。纪叔棠这一形象主要源于我一位朋友,姓杜,是一位地方作者。二十年前我跟他在省作协高研班结识,他创作成绩并不突出,基本就是写一些“豆腐块”发在本地日报副刊和内刊。老杜不擅聊天,却是话痨,根本不在乎是否有人倾听,永远只讲身边的人和事还有自己发表过的那几篇文章。那时每晚聊天,老杜经常把身边的人聊跑,待我想抽身离开,往往为时已晚,老杜只剩我一个听众。后面外出机会渐多,得以见识全国各地的作家,倾听各种高妙言论,初时如同打鸡血,以为自己写作能力会在各种启悟中迅速增长。时间一久,又陷入疲态,高妙的言论并未让我醍醐灌顶豁然开朗,写作依然按着某种惯性沉闷地延展。这时想起老杜,忽然想听他唠叨和废话。与老杜重逢,他仍是滔滔不绝,讲一成不变的话题。“一成不变”似乎成为某种尺度,衡量着我的认知。现在我也付费听音频App上各种名家讲座,听了太多精彩言论,回到家乡听一听老杜唠叨,两者并行不悖。我对他的废话竟已小小成瘾,似乎自带一种洗脑的功用。

安东尼·吉登斯认为,现代性的生成跟社会信息量的变化关系甚微。信息量是经过长期攒聚,某些时间点骤然增长(区域不同时间点也不同)而突破人们处理信息的能力,使得人们身陷巨量信息难以自拔。这一时间点即是现代性生成的起点。在此之前漫长岁月,信息量微小得远远不够人们日常摄取和处理,人们总是处于寻找信息的饥渴当中。这个论断无疑能解释人活在当下必有的困惑与无奈,也让我忽然明白,为什么会对老杜的废话成瘾,那应该是,我每日淹没于巨量信息,而废话没有信息量,于此,我需要在老杜的嘈嘈切切絮絮叨叨中得来某种疗愈。老杜只谈身边的人和事、生活日常,显然他对于“当下”、对于“此时此刻”有着执拗的认信,并将之织造成自己的信息茧房。我将之概括为“附近性”,似乎可抵挡“现代性”强加于人的无奈。不得不说,许多人提倡“活在当下”,说起来简单,可能也是一种天赋。大多数人怎能逃脱巨量信息的裹挟,生活永远在路上,精彩只能在别处,生而为人却都怀有马不停蹄的忧伤。

《秘要》中的“我”正处于不知去向的迷惘之中,能跟纪叔棠一见如故,正是他身上有一种疗愈自我的东西。纪叔棠身上具有鲜明的“附近性”,比如随遇而安;比如执着守信,对每天琐屑的工作充满热情;又比如对友情格外地珍视,萍水相逢依然倾囊相待。“我”在纪叔棠身上看到某种摆脱人世纷扰的力量或者可能性,得来安慰与鼓舞,彼此靠近成为必然。“我”在日常生活和无数现代人当中,有幸遇见一位活在时间之外的智者或是愚者。某种程度上,纪叔棠成为“我”的精神导师。“精神导师”通常是高大上的存在,让人仰视,而纪叔棠位置很低,托举着“我”一路向前。

“精神导师”也是曾经生活里面极为重要的东西,而离家出走或曰“在路上”也曾是时代主题,二十世纪八九十年代自诩个性的青年若无离家出走的壮举,出门都不好跟人打招呼。离家出走,某种程度上便是寻访精神导师,那时我们相信无尽远方无数他者之中,必有某一人与自己的未来息息相关。那缘于封闭和交流的不畅,远方神秘博大,“别处”包容了我们在“此处”未曾得到的一切。现在信息畅通,无远弗届,寻找精神导师也简化成电话联系或是添加好友。丧失苦苦寻觅的过程,一切必遭祛魅。就像孩子经常会问,孙悟空一个筋斗云十万八千里,直接去西天大雷音寺将真经取回,岂不省事?我们又如何跟他们探讨人在路途苦苦寻觅的重要性?

四

仅有随遇而安的“附近性”,难免与当下热议的“躺平”有所混淆。纪叔棠仅是如此又如何引领身处困境中的“我”?“我”在纪叔棠身上,分明还能看到一种对于自身“戏剧性”的执念,对于平淡生活也将遭遇奇迹的执念。纪叔棠既甘于平淡日常,也敢于一刻不停地折腾,不管何种境遇,他仍相信生活总有意外和转折,带来改变,所以除了赚钱他还渴望获取身份,哪怕是贴了本钱换来“黑书鉴定师”这样虚妄无用的名号。若非相信自己必然踏上一段戏剧人生,若非相信否极泰来命运必有逆转,纪叔棠又怎会耗费半年时间掘地寻宝?

这种“戏剧性”不但在纪叔棠身上,也在这个年龄段大多数人的认信当中。人到一定年纪,必然存有这样的疑问:曾经信息闭塞、物力维艰的生活,何以在记忆中闪闪发光?与之对应,当下衣食无忧,又为何难掩内心的无助与无奈?以我简单粗暴的理解,这恰好跟“附近性”和普通人对于自身“戏剧性”的执念同步式微有关。

1996年夏天游张家界,开始学习写作散文和微型小说

当年的物力维艰,甚至可说是困顿,反倒让人有一种触底反弹的信心,相信明天会更好。在我看来“明天会更好”便是这种“戏剧性”最普泛的心理基础,也是那个时代反复唱响的主旋律。那也是故事讲述的黄金时期,既然我们相信普通人的命运都自带戏剧性,那么故事讲述往往是从小人物成长出发,娓娓道来已然动人。武侠小说便是如此,金庸笔下,主角大都是资质平平甚至出生卑贱的小孩,随着成长、历练与奇遇,在各自戏剧人生中终有所成。这也成为武侠小说最经典的模式,构筑了新武侠数十年历程中的巅峰。及至后期温瑞安,人物甫一出场已具盖世神功,武侠从成长叙事转向悬疑推理,大多数人尽在某些幕后人物的掌控中,“必然”密不透风地压制了“偶然”,字里行间便已充斥垂垂暮气。

影视剧也是一样,最令我难忘,仍是中国香港1980年代之初的经典年代剧。比如《大地恩情》《浮生六劫》《变色龙》,还有《人在江湖》,画面中,满目都是日常生活中的脸孔。普通人的戏剧人生反复推衍,不必大开大合,相比现在的剧情真可谓简单,但就让人欲罢不能。这些剧集对普通人总是怀有理解和敬意,暗中唤起观众对于自身“戏剧性”的执念。时至今日,剧集里传奇替换了日常,浮艳遮蔽了生活本身的成色,即使以普通人为题材的剧集,重要角色也都是一众明星纡尊降贵的扮演。满目视觉盛宴之下,尊卑有序,人神殊途,普通人的戏剧性在故事中急遽萎缩。电影亦是如此,光怪陆离的IP转换,各种视听技术的升级,屏幕上甚至越来越难见着普通人面孔。黄渤、王宝强几张路人脸艰难杀出重围,必然供不应求。这已是极小概率事件,这有限几个人的经历,便是关乎普通人却又与普通人再无关联的“戏剧人生”。我们在他们身上看到戏剧性,也看到普通人所具有的戏剧性正走向终结。

所以,《秘要》当中,“我”从纪叔棠身上得来安慰与鼓舞,还能看到他的执着所蕴藏的戏剧性,愿意与他共事,踏上寻宝的旅途。当“我”铩羽而归,纪叔棠却以冥顽的坚持终致触底反弹,明白无误地向“我”展示“戏剧性”的存在。此后两人再次上路,重拾人生方向,当然在小说中一定要避免世俗的成功,避免对人生的探究变成一煲鸡汤,遵从戏剧性也需要使用反戏剧的因素控制故事节奏,调配故事品相。在戏剧性和反故事因素之间,不妨寻获意义。结尾时候,两人行走在台北泰顺街,盼望着与寻访已久的黎本忠不期而遇,却不知道如何与之沟通。这到底意味着什么,只能各自认定。

“附近性”和“戏剧性”,在我理解犹如在故事空间中划定的地平线与天际线,然后使笔下人物稳实伫立于这片天地之间。对此的遵从,也让创作与生活达成某种良性循环。创作者若对笔下的故事,对故事徐徐展开的那个世界真有认信,不妨把自己也放进去,就如沈从文所说,“我如何创造故事,故事如何创造我”。故事与我、戏剧与人生,终是要彼此抵达。

田耳

广西大学艺术学院

530004

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2023年第10期)

|