|

《单读13·消失的作家》

内容提要

新世纪以来文学走向了一个急剧泛化的时代,文学“泛化”指向对“文学性”的重新理解。20世纪90年代初“人文精神”讨论和21世纪初“纯文学”概念重议,其核心是对传统文学创作的不满,探寻文学思想内核、美学形式革新路径。文学传媒深度参与新世纪“泛文学”实践,通过期刊内部文体板块的调整、文化类杂志书的创办、“非虚构”写作的发起和推动,很大程度上改变了新世纪文学生态。多元文学力量的诞生和壮大既冲击了旧有的文学格局,同时也重新定义了个人与主流、大众与权威、多义与同一之间的固有关联。

关 键 词

新世纪文学 “泛文学” 媒介实践

新世纪之初,美国著名学者J.希利斯·米勒所提出的“文学终结论”曾引发学界激烈争论,米勒的忧虑源自飞速发展的电子媒介对传统文学造成的巨大冲击。文学走向何方?什么是文学的未来?直至今日,显然文学并未终结,而是以各种样貌、各种方式肆意生长,文学与非文学之间的界限日趋模糊,正如米勒所言:“除了传统的文字形成的文学之外,还有使用词语和各种不同符号而形成的一种具有文学性的东西。”[1]文学的“泛化”不仅意味着文体要素的变动,还与文本生产、传播、接受紧密相关。身居其中的文学传媒发挥了重要作用,期刊、出版、新媒体平台各有路径的同时也展开交叉联动,构成了新世纪“泛文学”实践的重要形态。新世纪“泛文学”媒介实践的路径探索是基于技术和市场崛起,是“纯文学”走向边缘后的绝地反击,随之而来的文学边界和资源的扩张、单一美学经验的突破、日常审美的流行和泛化也在不知不觉中改变着新世纪文学。

一 从两场论争说起

自从进入1990年代,关于文学生存危机的讨论,其中较为突出的是20世纪90年代初“人文精神”讨论和21世纪初“纯文学”概念的批判。这两场论争虽各有重点,发起者、参与者关联、论辩的对象并不一致,但都显示出对纯文学危机的高度敏感和清晰自省,而随着参与群体的不断扩大,论者身份亦趋向多元化,议题也由文学转向历史、社会、文化等多个领域,从某种程度上,这已经预示了文学指涉的多义性。

1993年,《上海文学》“批评家俱乐部”栏目发表了王晓明所主持的一批青年学者的讨论专辑——《旷野上的废墟——文学和人文精神的危机》,对当代文学的庸俗化倾向、知识分子价值立场的失落、当代中国社会人文精神缺失等弊病予以激烈的批判和反省。“人文精神”的讨论者大声疾呼:“真正的当代文学应该敢于直面痛苦和焦虑,而不应用无聊的调侃来消解它;应该揭发和追问普遍的精神失落,而不应该曲解西方理论来掩饰它。如果一颗心正滴着血,那就应该无情地扒开它,直至找到最深的伤口——这样的文学才能让人流泪。”[2]由于“人文精神”的讨论切实关涉中国当代文学和当代社会的核心问题,继《上海文学》率先发声后,又有《读书》《文汇报》《作家报》《光明日报》等多家报刊媒体就此议题参与讨论,议者普遍对现实、社会、文化有强烈的参与和介入意识,对1990年代文学创作诟病较多的是认为其缺乏“历史感、现实感和价值感在个体生存经验中的高度结晶”[3],这恐怕是因为当时以王朔为代表的调侃文学的流行,整个文坛被一种轻飘飘、软绵绵的气氛所笼罩,消解了“精英文学”或“严肃文学”的厚重感和思想性。

批评家王晓明

2001年第3期《上海文学》“批评家俱乐部”栏目发表了长文《漫说“纯文学”——李陀访谈录》,由此掀开了对“纯文学”概念的一次反思。作为1980年代“文学革命”积极参与者和倡导者的李陀从“纯文学”概念的缘起、1990年代“纯文学”的弊端、严肃文学和通俗文学关系等方面对“纯文学”进行了较为全面和彻底的整理。李陀认为:“面对这么复杂的社会现实,这么复杂的新的问题,面对这么多与老百姓的生命息息相关的事情,纯文学却把它们排除在视野之外,没有强有力的回响,没有表现出自己的抗议性和批判性,这到底有没有问题?”[4]随后,《上海文学》发表了一系列文章,响应了李陀的观点,讨论的焦点集中在“纯文学”对现实的介入力度、对社会变革的干预意识上,葛红兵指出“纯文学”“不再介入人民的经验世界,也不再介入人民的精神世界,它远远地独自跑开了,它成了不介入的文学”[5]。张闳认为文学“沦落为当下享乐主义文化之一部分”[6]。先锋的反叛精神已逐渐转向消费主义的享乐情调,“虚弱逃离”和“粗暴介入”成为当下写作的两种倾向。南帆则强调,在新的权力体系下,“纯文学”已经演化成一个“空洞的理念”,面对新的历史,面对新的社会格局,“纯文学”并没有承担起应有的责任,它“拒绝进入公共领域”,“放弃了尖锐的批判与反抗,自愿退出历史文化网络”。[7]

在世纪之交《上海文学》的这场“纯文学”讨论中,评论家们的论点几乎都集中在“纯文学”的反思和批判上,他们对文学提出了“干预生活”“介入现实”的期望,这和1980年代他们所坚决不认同的“生活是创作的源泉”“文学是生活的反映”“真实是艺术的标准”等观念形成了有趣的对照,进而他们重新审视一种概念在新的语境中的准确表述。这场讨论也可视为对1990年代“人文精神”论争的一次延续和回应,王晓明等振臂高呼重建“人文精神”,文学和文化却并没有就此回到“正轨”,反而和市场、商业、时尚、消费的结合愈来愈密切,“身体写作”和“私人化写作”日渐流行,文学雅俗之间的界限逐渐模糊。对“纯文学”概念的反思既是为了重新整理新时期以来的文学实践,也是为文学的发展寻找新的契机。

批评家李陀

二 从文学期刊到文学“杂”志

1990年代后期,种种迹象表明“纯文学”逐渐趋向封闭自足,既无法刻画时代转捩中丰富的人文面貌,也缺乏对理想和信念的坚守,文学亟待突破和革新。而作为文学作品生产、传播重要载体的文学期刊亦面临危机,谋求转型。新世纪以来,部分文学期刊试图通过打破“纯文学”概念,拓展生存空间,原有的小说、散文、诗歌、评论的期刊板块得以调整,增加了大量的随笔、漫谈、言论等文化方面的内容,文学期刊摇身一变成为综合类文学“杂”志。譬如《作家》改版后,除了“金短篇”“压轴戏”“记忆·故事”“诗人空间”是纯文学作品外,“纸上展览”“艺术中的修辞”是关于舞蹈、音乐、绘画的艺术评论和赏析,“物质生活”“白领折子”传递时尚动态和潮流资讯,“海外资讯”直接选材于《纽约客》《大西洋月刊》《花花公子》《哈泼斯》等欧美杂志。《江南》的“第一见证”“文史我鉴”栏目中的文章兼具文学写作和历史记录的双重特性,《四川文学》的“学人笔记”“蜀园书话”栏目的文章比较具有思想性和学理性,《收获》的“封面中国”“历史的喘息”“田野档案”挖掘史海钩沉、人文记忆,《上海文学》的“思想笔记”刊登颇有思想见地的文字,“在地叙事”则关注当代中国的世情百态,“日常生活中的历史”则捕捉历史的投影。

众多期刊中,《天涯》杂志最早突破传统办刊模式,也是改版较为成功、极具典范意义的一家文学期刊。韩少功所提倡的文史哲三位一体的“杂文学”创作理念确立了《天涯》的转变路径和方向,如他所言,《天涯》的写作“在一定程度上再生了中国古代文、史、哲三位一体的‘杂文学’大传统,大大拓展了汉语写作的文体空间”[8]。刊物从文学、哲学、经济、思想、政治、文化、艺术、教育、生态、环境等多角度、多层次、多方位观察变化中的时代生活。《〈天涯〉杂志编辑设想》提出:“本刊视文化多元化互补和艺术与学术的个性自由发展为精神成长的必备条件,愿意成为不同观点与流派的好作品同展风采的舞台。”[9]“民间语文”“作家立场”“文学”“艺术”“研究与批评”“特别报道”等栏目几乎涵括了各种题材、体裁、类型的文章,博采众长、兼容并蓄,开掘了纯文学之外的创作资源和作者资源,极大地丰富了期刊的文本类型和信息容量,也由此创造出一种文学期刊的新样式:超越固有的、刻板的、单纯的文学范畴,增加思想类、文化类文章的比重,既具有一定的人文情怀和理性思考,又不失鲜活生动的阅读风格。

“民间语文”“作家立场”是最能体现《天涯》特色的栏目。譬如“民间语文”,编者就认为它设立的目的是“为作家以外更多的人开辟表达空间,展示旧文学标准常常忽略的各种日常体语文:日记、书信、传说、讲辞、顺口溜、广告、应用文、回忆录以及一切新方言和新行话,力求获得更广阔的文学视域”[10]。因此,“民间语文”抛弃了“精英文学”的束缚和限制,保持着一种真切、平实甚至有些朴素的创作态度,以微观折射宏观。其中《国统区学生日记(1948—1950)》《小学校长致女儿(1956)》《医务工作者思想改造检讨书(1952)》等文章虽样式各异,但都是基于对历史和人性的微观观察,读者翻阅,自会有所收获。“民间语文”完全以一种原生态的面貌向读者展示文学的魅力,里面的稿件大多来自平头百姓、普通大众,都是个人化的民间经验的叙述,是踏踏实实和生活接轨的视角,是看似平平常常却又往往能打动人心的自我叙说。因此,它“被誉为‘反纯文学之道而行之’的‘文学’,一种向下的文学,一种与更广阔的社会、世界、生活及民众建构关系的‘文学’”[11]。扎根民间的同时,《天涯》对社会问题、新闻热点也有极大的关注热情,“作家立场”就是“表达作家们对社会与人生重大热点或难点问题的见解,对现实予以积极的介入”[12],文学家、哲学家、经济学家共聚一堂、侃侃而谈,作者文笔大多直白犀利,所探讨的主题则囊括了近30年来中国社会最重要也最具争议性的问题,譬如全球化问题、自然环境问题、“三农”问题、恐怖主义、消费文化、大众媒体、性别研究、民主与宪法、教育问题、腐败问题等,因此多次引起学界的广泛讨论,这也极大提升了刊物的影响力,形成了“北有《读书》南有《天涯》”的独特现象。

《〈天涯〉杂志编辑设想》

图片:“天涯杂志”微信公众号

三 文化类杂志书:趣缘空间的建立

进入新世纪,文学市场上悄然出现了一批思想、文化色彩颇为浓厚的杂志书,从出版形式上来看,它们大多是“以书代刊”,没有固定刊号,而是借助出版社进行连续出版,出版周期并不固定[13],譬如《温故》《崖边》依托广西师范大学出版社出版,《悦读MOOK》由二十一世纪出版社发行,《读库》由新星出版社出版,《单读》(原名《单向街》,2014年第6期更名为《单读》)则和广西师范大学出版社、江苏凤凰文艺出版社、上海文艺出版社等多家出版社都有过合作。从营销方式来看,有别于传统的期刊、图书,它们更多借力于新媒体,通过电商平台、博客、微博、微信进行销售、宣传,形成一种特殊的传播效应。从编者、作者、读者的角色定位上来说,它们的编者是媒体从业经验丰富的出版人、资深记者或作家,具有较为成熟的编辑理念和明确的文化追求。他们的编辑取向和创作态度也极大程度地影响了这批杂志书的形式、内容、设计,《悦读MOOK》的板块设计有一种鲜明的报纸副刊风格,《单读》第13—14期的封面如同一张小报纸,有栏头、分栏、头版,信息丰富。不同职业、不同地域、不同背景的写作者则呈现出文化类杂志书丰富的作品形态,其中有知识渊博的著名学者,也有默默无闻的普通劳动者,有的从事文字相关工作,更多的作者之前则和文学并无关联。唯一共通的是,他们都对已经消逝的过去或正在进行的当下保持了高度的自觉性和敏锐感,文字大多质朴简洁,无论是叙述节奏还是情感表达都有一份含蓄和内敛,不以主观评判强加读者,而是在细节、故事、人物的呈现中展现出一种从容不迫的淡定姿态。

从内容上来说,这批杂志书都青睐于对历史、思想、文化、时事的记录和考察,摒弃刻意、虚假的宏大叙事,强调个体的细微感受,且多以非虚构作品为主。它们既有共同之处,譬如《单读》和《读库》都试图发掘培育非虚构写作文本和写作者;却又有不同侧重点,譬如《温故》尤爱民国旧事,《悦读MOOK》则更多集中在“书界往事”“书界人物”“书海巡游”。不过总的说来,它们都致力于事实的客观呈现,既注重报道深度,又强调文字趣味。

相较于传统的文学期刊,文化类杂志书主编个人风格鲜明,编辑策略创新,商业模式独特,市场定位较为精准,久而久之,出版物、作者、读者基于共同的文化趣味和情感联结逐渐形成一个稳固的趣缘群落。《读库》所主张的“三不限制”,在创作时间、创作篇幅和创作内容上都给予写作者极大自由,作者也反馈给《读库》高质量的作品。曾在《读库》发表过《这是湖南。1937—1945。》一文的邹容说:“找《读库》,找老六。《读库》所传播的渠道,在我看来也确实是这些文章最值得的一个去向。”[14]表达出对《读库》的充分信赖。此外,文化类杂志书都非常注意挖掘、培养新作者,注重作者资源的共享,杜嘉、刘勃、张永义、宗城等作者借助《读库》《单读》为读者熟知,进而获得更多媒体关注,从而拥有一些新的出版机会。在此基础上,这批杂志书读者的需求也得到较好满足,读者和编者、作者之间形成良好互动,读者的参与、建议成为杂志书发展过程中不可或缺的重要助推力。传统的期刊、图书编辑发行中的信息一般都较为封闭,但《读库》却打破常规,2005年筹备推出试刊号《0600》,张立宪在个人博客上向大众毫无保留地公开了《读库》策划、组稿、编稿、设计、印刷、发行等各环节的工作。这种“全程直播”的方式极大地激发了读者的关注度。张立宪感叹:“我最没有想到的是,通过博客,《读库》这本书与读者之间产生了强烈的情感关系。我博客的主题词是‘一本书的诞生和成长’,结果来我的博客看的人,都开始关注这本书的诞生和成长。《读库》成了一个他们看着长大的孩子,他们对这个孩子的支持、溺爱、包容、期待、批评,其中蕴含的善意和倾注的心血,都远远超出传统图书出版模式中的编读关系。作为编辑,我通过博客得到的情感上的温暖和慰藉,也远远超出了我的同行们。”[15]

经过几年的精心经营,文化类杂志书已树立起品牌形象,具有清晰的读者划分,占据了一定的市场份额,甚至形成了一种特殊的文化现象。另外,21世纪文化类杂志书的兴起和文学期刊的“泛文学”倾向也形成呼应,反映出读者阅读趣味的转移、审美需求的泛化以及文学理念的逐步创新和开放。

《读库》试刊号0600

四 非虚构写作:文学性的重探

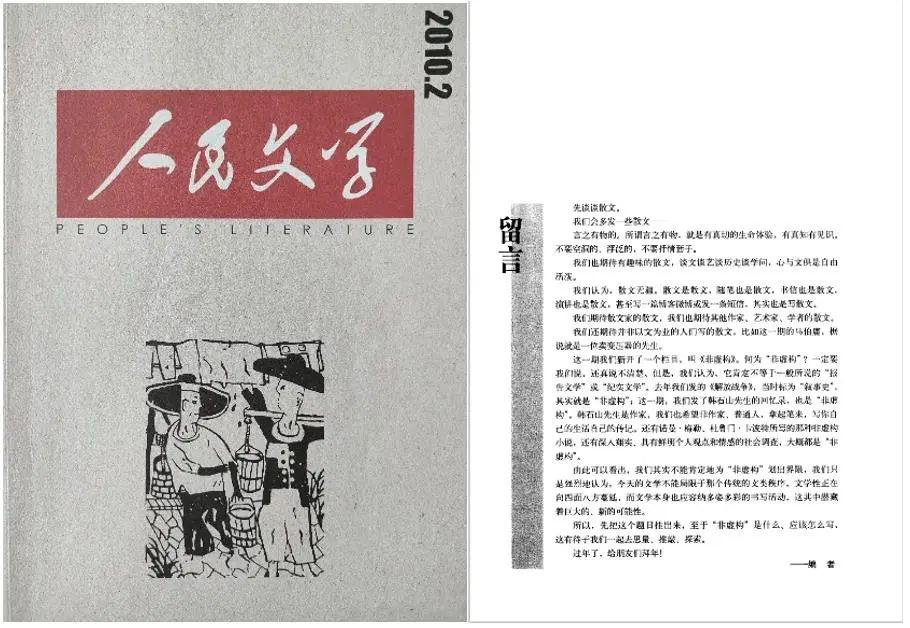

如果将2010年《人民文学》“非虚构”专栏的创办视为中国非虚构写作的起始点,那么历经十余年的发展,这一来源于国外的写作概念已逐渐形成了在地化的重塑和衍生。但是,21世纪中国兴起的“非虚构文学”并不能完全等同于西方的“非虚构小说”(Nonfiction Novels),它的推出更多的是为了强化介入现实、介入生活,以真实的感受和敏锐的视角重新激发文学的本真内涵,也是对部分报告文学和纪实文学弊病的矫正。因此,《人民文学》在启动“人民大地·行动者”非虚构写作计划时,极为强调作者“行动”和“在场”的重要性,“行动”意味着创作者的执行力和亲历性,它不是凌空高蹈的虚幻,也不是虚无缥缈的臆想,“在场”则突出了作品的真实,需要创作者秉持客观之心,如实地将事件本身记录下来。

《人民文学》2010年第2期“留言”

新世纪“非虚构”写作文本形式多样,包括回忆录、田野调查、人物采访、民间纪事、文化散文等,以理性、客观、平静的态度表现事件、现象、人物。作品涉及的内容和对象都极为丰富,部分创作聚焦现实,对于时代症结往往有及物的体察和审思。《中国在梁庄》中的乡土世界逐渐凋敝:自然生态的破坏、空巢老人和留守儿童的孤独、医疗资源和教育资源的匮缺、紧张且复杂的干群关系都成为当下中国农村的真实写照,梁庄呈现的并不仅仅是河南一个小村庄的现实,更折射出中国社会转型中的隐痛和忧患。与之类似的还有《中国,少了一味药》,作家卧底江西上饶传销团伙获取真实素材,揭露了传销泛滥和猖獗的真相:当对财富和金钱的疯狂追求彻底击垮常识和理智时,邪恶就裹上了真善美的糖衣,谎言摇身一变成为安抚心灵的良药。从梁鸿和慕容雪村的创作来说,他们都体现出强烈的使命感,对生兹长兹的土地怀有深切的情怀和诚挚的关爱,由此也映射出非虚构作品的行动性和在场感:紧贴社会现实、揭露社会问题、重建社会秩序。“非虚构”写作除了面对现实,反映社会问题,还有部分创作者乐于亲近自然生态,通过地方性知识的记录和风景物候的描摹,传递一种对于人类文明多元化的构想。李娟的《羊道·夏牧场》《羊道·冬牧场》是作者随新疆哈萨克牧民游牧生活的真实记录,自然环境的恶劣、物质资源的匮乏并没有摧毁牧民的心灵,天然的乐观和知足让他们总能在枯燥、乏味、艰苦的迁徙长途中寻找到快乐和希望。当度过了严酷的冬季,夏天的苜蓿草场赠予牧民永恒蓬勃的生命,森林、树木、河流、花朵无不散发着鲜亮、热切、清爽的自然气韵。胡冬林的《山林笔记》源自作者在长白山林区长期驻扎生活的经历,黑熊、狐狸、野猪、鸟类、菌类、花草无一不蕴藏着生命的灵动和智性,通过作者细致入微的观察和思考,一种健康和谐的生态关系和自然意识得以确立。近年来,《第七天》《兄弟》所引发的争议,《云中记》《应物兄》《温故一九四二》等作品对“非虚构”元素不同程度的借用都体现了对文学性的重新理解,然而无论将其视为一种概念或是一种方法或为一种新的文体,对于“非虚构”的探讨的核心仍是如何认识现实、保持创新。

在以“非虚构”为主旨的“泛文学”实践中,多种媒体的合力助推构成其迅速发展的重要途径和显著特征。《天涯》《钟山》《花城》《山花》《中国作家》《莽原》《小说界》《大家》等传统文学期刊开设“非虚构”作品专栏;《智族GQ》《时尚先生Esquire》《人物》《南方人物周刊》《南方周末》等时尚文化类杂志、新闻报刊则以更为流畅直观的叙事方式生产阅读快感和思想深度兼备的长篇特稿;上海译文出版社的“译文纪实”、商务印书馆的“自然文库”、译林出版社的“天际线”丛书引进翻译了大批纪实类、博物学作品;腾讯新闻的“谷雨实验室”、界面新闻的“正午故事”、网易的“人间the Livings”,作品通过多个网络社交平台进行传播。非虚构创作者亦横跨多个平台进行多文体创作,郭玉洁曾在《生活》、《单读》、“正午故事”任职、供稿,梁鸿、袁凌既进行“非虚构”创作,又出版了长篇小说。

2023年,《十月》创办“美丽中国·田野志”栏目,号召创作者通过“文学的野外作业,去捕获田野中的现场细节、地方特性和民间话语”,从而完成“当代文学主体建设的文学实践”。[16]而再度回看2010年《人民文学》对于“非虚构”的理解,“我们只是强烈地认为,今天的文学不能局限于那个传统的文学秩序,文学性正在向四面八方蔓延,而文学本身也应容纳多姿多彩的书写活动,这其中潜藏着巨大的、新的可能性”,“至于‘非虚构’是什么、应该怎么写,这有待于我们一起去思量、推敲、探索”。[17]显然,经过十余年的探索和实践,借助多样文体、多门学科、多种媒体平台的融合互动,21世纪“非虚构”写作从一个模糊、含混的“泛文学”设想成为兼具文学方法论和本体论的写作实践。

结 语

20世纪的末尾,“纯文学”的生存焦虑到达顶峰,与之相对的是大众文化的高度发达。约翰·费斯克认为:“大众文化在被统治的社会条件下生产出来,受到喜爱,而且主要涉及社会中的权力游戏。但我们在探究大众文化的政治时,不能把我们对政治的定义局限于直接的社会行动,因为那只不过是冰山的尖顶,坐落在更为隐形却非常真实的政治化意识(大众文化的意识也是大众文化中的意识)之上。”[18]应该说,大众文化的兴起不仅影响了国民的审美形态,甚至改变了当代中国的社会面貌和秩序。大众文化的后现代性促进了国家文明的革新,推进了文化价值的多元化和文化选择的多样性,然而它与生俱来的商业性又让它和市场、利益保有恒久联系,市场的需求、消费的刺激成为它发展的根本动力,服务大众、取悦大众是它的本质属性,因此娱乐化和世俗化也成为大众文化的醒目标签。显然,这与“纯文学”所代表的精英文化是大相径庭的,那么二者的对立和冲突自然在所难免。文学传媒作为文学活动的主体性存在,积极参与了新世纪文学的“泛文学”实践。从文学期刊内部固有格局的调整,到文化类杂志书借由出版、视频、社交媒体、文艺活动所营造的文化空间,直至“非虚构”写作在文本内部及外部语境所呈现的多文体、多学科、多平台交叉融合的整体样貌,都反映出新世纪“泛文学”实践的多种可能,当然,这三种路径并不是泾渭分明,而是“你中有我,我中有你”。近几年,“小说革命”等文学议题的提出,“无界·收获App双盲命题写作大赛”“无界文学奖”等文学活动的举办,“小说评论”“三栖专栏”等批评栏目的开设,题中应有之义仍是对“文学性”为何和何为的理解、阐释,具有建设性意义。新世纪“泛文学”媒介实践折射出文学审美经验逐渐趋于泛化。“大众文化审美化或曰审美泛化是一场审美日常化的变革,这次美学变革实质上就是使神圣美学世俗化、高雅艺术大众化的过程,其主要表象就是日常生活的文化化与审美化,这也是自启蒙主义思潮以来历代思想精英们渴望实现的理想。”[19]新世纪,审美对象的扩大、审美边界的突破、审美经验的泛化无疑打破了“纯文学”的僵化困局,使其从故步自封、裹足不前的尴尬处境中逃离开来,以开放、包容、创新的姿态实现了文学体式、创作手法、写作资源的深度挖掘,丰富了新世纪文学生态和文化图景。然而,“泛文学”在敞开“纯文学”边界的同时,也模糊了“纯文学”的定义和内涵,不加甄别的文本和颠倒混淆的趣味都极有可能造成文学秩序的混乱和文学价值的丧失,文学媒介的越界和扩容也不免会淆乱文学的标准,文化类内容的扩充难免会挤压文学类作品的发表空间,如何维持二者的平衡和融合,将是新世纪文学参与者仍需思量的难题。

刘莹

湖南大学文学院

410082

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2023年第9期)

注 释

[1]米勒、周玉宁:《“我对文学的未来是有安全感的”》,刘蓓译,《文艺报》2004年6月24日。

[2]王晓明、张宏、徐麟等:《旷野上的废墟——文学和人文精神的危机》,《上海文学》1993年第6期。

[3]王鸿生、耿占春、何向阳等:《现代人文精神的生成》,《上海文学》1995年第3期。

[4]李陀、李静:《漫说“纯文学”——李陀访谈录》,《上海文学》2001年第3期。

[5]葛红兵:《介入:作为一种纯粹的文学信念》,《上海文学》2001年第4期。

[6]张闳:《文学的力量与“介入性”》,《上海文学》2001年第4期。

[7]南帆:《空洞的理念——“纯文学”之辩》,《上海文学》2001年第6期。

[8]韩少功:《我与〈天涯〉》,《漫长的假期》,上海文艺出版社2012年版,第227页。

[9]李少君:《〈天涯〉十年:折射中国思想与文学的变迁》,《李少君自选集》,长江文艺出版社2011年版,第171页。

[10]《民间语文·编者按》,《天涯》1996年第1期。

[11]李少君:《十年回顾》,《湖南文学》2007年第10期。

[12]王雁翎:《〈天涯〉新生》,《人在天涯》,敦煌文艺出版社2016年版,第191页。

[13]《温故》自2014年11月第三十期后、《悦读MOOK》自2016年1月第四十四卷后,再无出版。目前,《读库》《单读》《崖边》仍在出版。

[14]邹容、张立宪:《“抗战纪”背后的一些事》,张立宪主编:《读库1000》,第108~109页。

[15]张立宪:《我知道你去年秋天干了些什么》,张立宪主编:《读库0700》,第84页。

[16]季亚娅:《在世界的田野上——〈十月〉2023年第1期编辑手记》,《文艺报》2023年4月10日。

[17]《留言》,《人民文学》2010年第2期。

[18]约翰·费斯克:《理解大众文化》,王晓珏、宋伟杰译,中央编译出版社2001年版,第188页。

[19]傅守祥:《泛审美时代的快感体验——从经典艺术到大众文化的审美趣味转向》,《现代传播》2004年第3期。

|