|

晚清四种重要的小说期刊

内容提要

评点作为古代小说批评与理论建构的主要形式,兴于宋盛于明清,是极富民族特色与文化内涵的文学批评样式。至晚清,伴随新兴报刊媒介的兴起,机器印刷排版技术与连载刊行方式的变化,孕育了小说评点的新形态,建构了小说评点的新范畴,拓展了小说评点的叙事功能。在晚清报刊视域下,深入思考小说评点的嬗变特征,有助于客观呈现晚清小说创作及小说批评现代转型的多元生态,立体揭示中国现代文学探索前行的丰富图景。

关 键 词

晚清报刊 评点 小说批评

在中国文学史上,评点作为一种独特的文学批评样式,可溯源至秦汉的经史之学,至宋代蔚然成风。“宋、元、明以来,品藻诗文,或加丹黄判别高下,于是有评点之学”[1]。评点以评析与圈点的方式相结合,随文批点,不拘一格,这种以阅读为归趋的评注方式首次用于小说,当源于刘辰翁对《世说新语》的评点,始具有文学批评的意义。明清时期的小说评点可谓蓬勃出色,从李贽、金圣叹到脂砚斋、张竹坡,小说评点经历了最繁盛的时期,促进了中国古代小说批评理论尤其是叙事学理论的发展。清道光以后,小说评点逐步进入衰微期。

小说印刷传播技术的革新预示着小说发展新前景的到来,从小说创作到出版印刷以及读者阅读接受的过程都迎来全新的变化,并为近代小说理论批评的变革酝酿着无限可能性。晚清著译小说的繁盛,为小说评点提供了大量文本对象以及继续赖以发展的可能,同时报刊媒介也对小说评点模式的变革产生了一定影响。小说评点这一传统批评形式不仅没有直接湮灭在“小说界革命”浪潮中,反而是借助报刊媒介载体,传承之余又呈现出时代新变的特征,在新文学运动发生前的数十年时间里再放异彩。

一 报刊媒介促进传统小说评点形态演变

传统小说评点形态较为复杂,包括总评、旁批、尾评等多种评析方式,以及圈、点、抹、截等圈点符号的外部批点形式。在传统小说评点形态演变进程中,根据不同的批评旨趣与批评对象呈现出从以双行夹注为主向以眉批、旁批、总批为主的形态转变,逐渐形成了自身的递延脉络。而评析与圈点也不只是批评形式的结合,从中亦可透视刊刻者或评点者的文学批评观念及审美倾向,同时也是促进小说商业化传播的重要方式。晚清时期的小说繁荣有赖于机器印刷、报刊定期连载为主的传播方式,报刊媒介成为与书籍并存的阅读介质,从根本上改变了传统文学狭窄而封闭的格局,促成了传统小说评点的多元化传播,也导致传统小说评点的外部形态产生被动适应性改变。

第一,机器的排版印刷制约和改变了小说评点形态。小说评点起源于传统经注史评和文选注评,经历了漫长的发展过程,逐渐形成了具有自身特性的外部形态特征。脱胎于传统史评、注评的小说评点最初以行间夹注为主导形式,其作用主要包括:释义、补遗、考证、论曰、音释、补注、断论。[2]其中虽已出现了“论曰”“补注”“断论”等与评论相关联的形式,但总体以注释为主。至眉批、旁批、夹批形式的出现,“评”的意味开始加强,多为感悟赏析性的简约评论,这种随性且灵活的评论形式逐渐开始风行。而自觉有意识地对小说进行批评总结的回前或回末总评形式则提升了文人评点小说的格局。

而报刊小说迥异于书坊间的刊刻本,其编排印刷自有其固定体例,有封面、目录,包括出售刊物价目表,编辑兼发行者、印刷者、发行者等情况介绍。晚清报刊小说多采用线装书版式。机器排版印刷技术造成了版面整齐划一的美观效果,但同时也制约和改变了传统小说评点的外部形态。《新小说》的评点形态包含了眉批、行间夹批、回末评、总评、序跋等形式,堪称最完备的。“这或许正是新小说家的基本特征:当他们声称反叛传统时,分明拖着一条长长的传统的尾巴;当他们表示皈依传统时,分明又现出西方的影响。正是这介于古今与中外之间的特殊处境,决定了这一代作家的创作视野和审美情调。”[3]可见,《新小说》之“新”分明也交杂着新与旧、传统与现代的冲突与融合。

《东欧女豪杰》,刊于《新小说》第一号

《新小说》前八期中,《东欧女豪杰》与《新中国未来记》两部政治小说的评点形式包括眉批、夹批和回末评,其中夹批均采用双行夹注,或为评者随性阐发之意,或为提醒读者注意之词,多无注释之解。出现这样的变化也并非偶然,由于“政治小说”这一类型是读者所陌生的,评点者唯恐读者误读或无法理解,为了更好地向读者传达他们的“著书本意”,自觉有意识地采用大量眉批、夹批和回末评的细读评点形式,发挥小说导读和教化引导的功能。而且由于眉批空间的限制,评点者不得不增加了夹批的分量。而从第八号起,梁启超将《新小说》交给了吴趼人。吴趼人极少使用夹批,更乐于采用眉批和回末评,而这种评点偏好甚至延续至《月月小说》。

《新鼠史》,刊于《新小说》第八号

不过也有例外,《月月小说》杂志刊载了柚斧两篇自著自评的文言小说《善良烟鼠》和《新鼠史》,其评点形式实属特例。通览这两部小说中的夹批,混合了眉批和夹批、夹注以及旁批的多重功能,既有文本赏读、理论评判,也有授人以做法之处。事实上,文中大量采用夹注括号无疑会导致行文臃肿,语气不连贯,对读者的阅读无疑会造成不断被中断的负面影响。当民众了解新知识新事物的途径增多,曾经需要通过小说夹批形式注释宣传的各种常识逐渐变得习以为常,夹批注释逐渐招致冷落也是意料之中,小说评点逐步由注释向评论过渡,也从根基上冲击了评点的传统形式。

第二,传统圈点形式的消退。古代小说评点中除了评,还有圈点批抹。古代之圈点记号法通常于文章精神筋骨关键处进行抹笔、圈点,批抹圈点的作用一为句读,二为标出文中的“警语”“要语”“字眼”等文字警策之处,其赏析指导性用意一目了然。古代圈点形式主要包括画截、侧抹、中抹、侧圈、侧点、正大圈、正大点等符号,以及黑、红、青等多种颜色,共组合成十六种记号,圈点形式极其多样。

晚清报载小说为了适应机器排版铅印的便利,圈点形式被尽可能简化,取消了字上大圆圈、字旁长直线、右折长直线等形式;双圈、连圈、双点、连点等也只在少数长篇章回体小说中保留,并呈递减趋势;使用频率较高的是单圈、单点。而且在翻译小说中,不仅圈点形式大量简化减少,而且开始逐步出现西式标点如“!”“?”等。晚清报刊大多采用黑白单色印刷,所以古代圈点中不同色彩标注的方式也随之取消。圈点只保留最基本的句读作用,而最初作为“不评之评”的功效已开始消退,这也意味着传统评点形式注定走向没落。

晚清报刊定期连载、随写随刊的特征对著者与评者皆提出时效性的要求,“读新著小说者,每咎其意味不及旧著之浓厚,……新著小说,每每取其快意,振笔直书,一泻千里;至支流衍蔓时,不复知其源流所从出。散漫之病,读者议之”[4]。当原本属于“流连欣赏,随手腕加评”[5]的即兴式评点开始进入程式化快速消费生产模式的时候,评点者们难免会出现审美倦怠。在这种匆忙敷衍应付的疲沓状态下,眉批、回末评的方式尚且无暇顾及,更谈不上多样化的圈点形式。晚清小说有些评点只满足于一味鼓吹小说政治改良功效,“评一小说,必大倡谣俗改良之旨”[6],空洞的理论倡导久而久之必招人厌,这也成为晚清后期小说评点逐渐衰微的潜因。

第三,“编者按”的评点形式开始出现。1833年8月1日,德国传教士郭实猎在广州创办了《东西洋考每月统记传》,在刊载各类文章时,经常采用“按”的形式附上一段编者的评论,如同现今报刊中的“编者按”,从而形成了报刊出版中西合璧的编纂方式。后来这种“按”“记者曰”等新闻评论的方式被广泛运用于维新报刊,而《新小说》的办刊体例原本就是延续了《新民丛报》,因此这种最初运用于时事新闻类评论的“编辑按语”,自然移用至小说期刊中,编辑们通常会在小说某一期连载的几个章节末尾附上“编辑按语”式的总结评论,此种文后评或出于编辑的自发行为,或出于小说作者之委托,具有一定的自由度。有时在报刊编排上可以根据版面需求进行合理调节,有时也能发挥补白的作用,因而成为小说评点的新形式。

《月月小说》第二号中刊载的札记小说《新庵译萃》,其中多处出现“按”语,或夹在文中,或于文末出现,多为注解:

按李士德(Liszt),亦匈牙利之著名洋琴弹奏家也,兼工画术,始见巴牙尼尼之乐噐,而改良洋琴之构造,声名藉甚。一八八六年,航海至英伦,归国未久而卒。一八一一至一八八六年间人也。

《小说林》第九期中,刊载海虞邵粹夫短篇小说《停车场》,描写发生在某停车场巡警团大张旗鼓屈膝谄媚迎送上司的壮观场面,文末的“记者曰”却是一番批判之意:

以公家所有之物,为逢迎博欢之具,此在今日何地蔑有,何界不然。文明如学生,高尚如学生,提学之来,督抚之去,犹纷纷迎送,不以为耻,何莫非监督提调借以博上官欢哉。(日人某氏游历南满见学生迎送,诧为异闻,载诸日记,确切可考)甲乙二人,一则正言以弹,一则反言以讽,要皆不满于巡警所为,陋哉,其少所见而多所怪,正与吾同。

而徐念慈在编辑《小说林》时,也常常采用“按语”式的批评即“觉我赘语”,与上述列举的多为注解或主旨性评价不同,徐念慈在“觉我赘语”中,着意于小说的艺术层面评析,对当时小说理论的许多问题发表了新颖而精辟的见解,尤其是对小说创作的艺术规律与审美价值的认识,代表着晚清小说理论发展的较高水平。

二 报刊媒介构建小说评点价值新范畴

报刊媒介的兴起为更好发挥小说作为思想启蒙利器的作用,深入推进“小说界革命”理论的宣传与实践提供了重要载体,也为发表小说理论批评开辟了“公共空间”,新的小说批评形式如专题论文、发刊词、评林等皆出现在各类小说期刊上。新生的批评模式正在逐渐消解传统批评体系,小说评点已不再是主要的批评形式,而且其部分功能正逐渐被取代。面对批评空间的压缩,晚清小说评点既不是自娱性的情感抒写,也不是商业性的自吹自擂,那么为何新小说家们依然选择或保留小说评点这种传统批评形式呢?其原因在于:

其一,报刊媒介改变了传统文学批评的弱势格局。文学的传播方式不仅与社会环境相联系,而且也受到物质生产技术水平的影响和制约。由于古代书籍刊刻出版的速度非常缓慢,传统文学批评或局限于批评者自身,属于“自言自语”的个体行为,或常常落后于文学创作,多为后人对前人的文学作品或文学现象的批评。这些理论见解很难在作者与批评者以及其他批评家之间形成横向的即时性互动效应,自然也削弱了文学对于社会的影响力。

而晚清时期,出现了以机器复制工业取代传统手工业作坊生产的阶段,实现了文学作品“朝发一纸,夕布万邦”的快速传播效果,也促成了小说理论批评的多元化传播。报刊媒介突破了传统手工抄写与雕版印刷的限制,积极参与到文学的生产与传播的过程中,从根本上改变了传统文学批评的弱势格局,而且作品一经刊载常迅捷获得批评,甚至出现作品与评点同时刊载的局面。有关小说理论批评的探讨研究不再是个体的封闭性行为,而发展成为具有自发主动意识的共时性互动批评。报刊媒介不仅准备了更为广阔的传播市场,新型的作者、读者和评点者,同时报刊商业化的运营模式也打破了地域空间流通传播的限制,为小说批评提供了共时性的互动空间,使其产生广泛影响成为现实。

其二,小说评点是晚清文人最熟悉也较为推崇的小说批评方式。晚清著名小说理论家邱炜萲在《金圣叹批小说说》中云:“盖以小说之有批评,诚起于明季之年,……批小说之文原不自圣叹创,批小说之派却又自圣叹开也。”[7]邱炜萲推崇金圣叹及其小说批评,并发出对其不平处境的感喟。他认为金圣叹的小说批评“句评节评,多聪明解事语,总评全序,多妙悟见道语,又是词章惯家,故出语辄沁人心脾”[8]。这是中国小说批评史上第一篇将金圣叹的评点作为一个独立整体对象来考察小说批评的产生、历史、功能等方面,可视为小说批评学的萌芽,对小说地位的提高有促进作用。觚庵在《觚庵漫笔》中亦多提及金圣叹所论读法和毛宗岗的批评对于读者的重要作用,如若不善读小说,则会造成“还珠买椟”“猪八戒吃人参果”的后果。

余最佩圣叹先生所论读法中,有急读、缓读之二法……作小说难,读小说亦不易。率尔操觚者,固不足入著作林;而还珠买椟,亦为作者所深痛也。[9]

《三国演义》一书,其能普及于社会者,不仅文字之力。余谓得力于毛氏之批评,能使读者,不致如猪八戒之吃人参果,囫囵吞下,绝未注意于篇法、章法、句法,一也。[10]

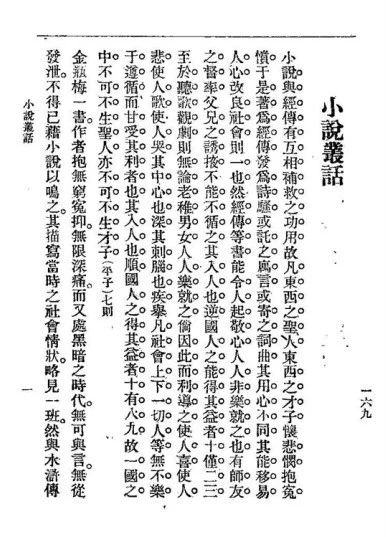

《小说丛话》,刊于《新小说》第八号

平子在《小说丛话》中更是连连发出感叹,声称:

然余于圣叹有三恨焉:一恨圣叹不生于今日,俾得读西哲诸书,得见近时世界之现状,则不知圣叹又作何等感情。二恨圣叹未曾自著一小说,倘有之,必能与《水浒》、《西厢》相埒。三恨《红楼梦》、《茶花女》二书出现太迟,未能得圣叹之批评。[11]

可见,晚清小说家们充分肯定了李卓吾、金圣叹等人在中国小说批评史上理论先驱的地位,并受其影响很深。晚清小说理论家们同样非常重视小说的读法,经常利用序跋、评点、小说丛话之类的批评形式给予读法上的指导。

其三,报刊媒介赋予晚清小说评点“开览者之智”的附加功能。袁无涯本《水浒传》中《忠义水浒全书发凡》一文对“评点”的阐释:“书尚评点,以能通作者之意,开览者之心也。得则如着毛点睛,毕露神采。”[12]晚清众多应“小说界革命”而兴起的报刊多倾向于启智新民的办刊宗旨,作为小说理论与创作实践的风向标,也影响着小说理论批评生成的取向与价值衡量标准。事实上,晚清时期专职从事小说理论批评者寥寥无几,大多身兼多职,集编者、著者、译者、批评者于一身,而报刊阵地恰恰能够吸引一批志同道合的文人聚集于周围,逐渐形成独具特色的批评群体。他们认为读新小说“不可不换新眼以阅之,不可不换新口以诵之,不可不换新脑筋以绣之,新灵魂以游之”[13],所以“新小说”评点则是将“开览者之智”置于首位,“故掇取学理,去庄而谐,使读者触目会心,不劳思索,则必能于不知不觉间,获一斑之智识,破遗传之迷信,改良思想,补助文明”[14],在资产阶级知识分子借助报刊媒介与小说的联姻宣传他们改良群治、启智新民宗旨的过程中,晚清小说评点在“通作者之意,开览者之心”之外,理所当然承担着灌输新知、开启民智的附加功能。

要达到“开览者之智”的效果,必须让读者善于读小说,而学会正确的读法,小说评点形式可谓当仁不让。《读新小说法》中罗列了不知读法的种种弊端:“沉沉支那不受小说之福,而或中小说之毒,无读人耳。小说固所以激刺人之神经,挹注人之脑汁。神经不灵,脑汁不富,欲种善因,翻得恶果。其弊在于不知读法。”[15]晚清西学东渐,新名词、新事物层出不穷,为了有助于读者更好地接受了解,评点者颇有耐心地一一详解。

新小说家们努力通过不同题材渗透民主、民权、自由、独立、权利等思想意识,揭露批判社会黑暗和官吏腐败,以及破除愚昧迷信、向往科学先进的未来世界,具有共同一致的进步倾向。而评点者们则会借小说评点的形式进一步阐释引申,释义和训导。有关国家、政治、立法、行政、司法、党派等专用术语在小说批语中多次出现,小说文本中无法承载的内容,借助于评点的形式补充阐释,以此强化各类小说的政治宣导和道德教化以及扩充新知的重要意义。

小说创作如果过分注重思想层面表达,一味强调对社会变革的功用,自然就会忽略小说文体的艺术特征,俞佩兰在《〈女狱花〉叙》中直言:“近时之小说,思想可谓有进步矣,然议论多而事实少,不合小说体裁,文人学士鄙之夷之。”[16]在当时能够认识到“议论多”有悖于小说文体实属不易。尽管这一类小说可能由于“开口便见喉咙”,导致“于小说体裁多不合也”,[17]可在晚清特殊时期,小说创作“思想”之优劣首先是评价作品优劣的重要标准,“皆傅以伟大国民之新思想”[18],“思想者,所以造成世界者也”[19]。晚清小说评点不再以小说文本潜在的市场经济利益为主要导向,而提倡须具备“万法眼藏”,将“国俗之隐情”“民力之程度”置于批评旨趣首位,更好地传达著者之意。

三 报刊媒介拓展小说评点者的角色功能

在中国古代小说批评史上,评点者群体的构成是比较独特的文学现象。与传统诗文以文人点评为主不同,小说评点者组成大致包括书坊主出于盈利参与评点、文人出于阅读兴趣进行评点以及小说家自娱性的自著自评三种类型。小说评点因文人的加入不仅对小说地位的提高发挥积极推动作用,促进了小说理论性和艺术性的发展,同时也提升了评点者本身的社会影响力。小说评点在依附于对象文本的同时,也对小说文本在意义构成上产生实质性影响,与小说文本之间已然形成阅读张力,潜移默化中对读者的阅读产生影响。但由于印刷传播条件的限制,小说评点与文本常常并非同步而是滞后很多,多属于“自言自语”的批评者个体行为。

到了近代,出现了以机器复制工业取代传统手工业作坊生产的阶段,大量专门性的出版书局代替了传统书坊,以铅字排版、机器印刷的纸质载体包括报纸、杂志、书籍开始流行传播,西方文学作品的大量翻译介绍开拓了文学视野,并开始出现报人、编辑、作者、批评者多重身份兼任的现象。因此,报刊媒介不仅为小说创作与批评建构了共时性的互动空间,同时促进小说评点者的角色及叙事功能发生改变。

梁启超

首先,报刊媒介构建了著者、译者与评点者之间的新型关系。与明清时期刊刻的单行本成品不同,晚清小说主要传播载体为定期连载刊行的报刊,评点者常常面对的并不是一部完整的小说,如“新小说”开山之作《新中国未来记》便是处于边酝酿构思边创作发表的状态,梁启超也不得不担忧:“故结构之必凌乱,发言之常矛盾,自知其决不能免也。”[20]事实上,这部“发愿专为此编”的政治小说大作从《新小说》第一号开始刊载,前三期只刊载了四回,中途遭遇衍期,直至第七期才补上第五回,终“杀青无日”。而这部小说只有前四回有评点,我们不难猜测,梁启超完成了前四回的创作之后,即交付给了评点者平等阁主人(狄葆贤)和谈虎客,嘱其代为评点,而第五回断断续续至第七号才续刊,匆忙付印,无暇补上评点。由此可知,晚清报载小说的他评,显然已不再是评点者出于对前人或时人小说的浓厚兴趣,或纯粹以评点来自娱,而多为受著者、译者之邀为之作评,前提是著者与评者关系比较亲近,能够随时应著者之需为之加评,并且在限定的时间内完成并交付印刷。梁启超、韩文举、欧榘甲、罗普、狄葆贤、罗伯雅均为康门弟子,彼此私交甚好,尽管梁启超在《新中国未来记》绪言中,已经指出了这部政治小说的弊端。但作为评点者的狄葆贤并未加以指摘,句句批语流露出褒扬之意。同人评点的现象也出现在翻译小说中。这也是当时的一种风气,一个人照译原文,由另一个长于辞藻的人替他修改润饰,发表时一同署名。

评者与著者、译者之间关系的密切,有助于评点者了解著者、译者的思想倾向和创作意图,而且评者在小说评点中有关作者生平的文字更为小说研究提供十分宝贵的史料。晚清报载媒介的特殊性使得评者与著者、译者之间形成了比较亲近熟悉的关系,为评者提供了便利,可以近距离了解著者或译者的思想,甚至可以及时沟通交流形成互动,通过评点对著者的观点和意图进一步补足与延伸,并注意从艺术层面对小说进行审美评析,尽管其中以传统字法、句法、章法等文法批评居多,但依然不乏具有理论价值的新见解。当然,其中也存在评点者难免会对朋友过多溢美夸张之词,而相对有欠客观公允。

其次,报刊媒介促使评点者对小说类型观进行理论探讨。到了晚清,新小说家们自觉不自觉地与传统文学保持着距离,立志创作出迥异于传统“旧小说”的作品。“新小说”范畴不仅包含应“小说界革命”倡导而兴起的自著小说,也包括大量翻译引介的西方小说,而“新小说”类型归属问题开始得到重视。虽然在“小说丛话”“小说小话”等由小说报刊开辟的专门探讨小说理论的栏目中,也就小说类型进行探讨,但常常是泛泛而谈。而集中对某种小说类型进行创作理论与实践相融合的探讨恰恰是小说评点这一批评形式。

周桂笙是晚清最先使用“侦探小说”名称的小说翻译家。1904年,周桂笙在《〈歇洛克复生侦探案〉牟言》中肯定西方国家尊重人权,“苟非证据确凿,不能妄入人罪”;同时对比中国“动以刑求,暗无天日”。[21]针对晚清司法黑暗的现状,侦探小说的翻译无疑能带来崭新的西方法律理念,以此作为翻译介绍“侦探小说”的初衷。周桂笙在《电术奇谈》第二十三回回末评中,进一步借小说评点这一形式揭露了当时中国“刑律讼狱”的黑暗惨状:

中国之问案,动辄以刑求,有所谓天平架者,有所谓跪铁链者,鞭背者,答臀者,不一而足,罪案未定罪状未明以前,先受此无名之惨酷,使冤抑已明,果属无罪,则所受者已不能退还矣,呜呼,公堂云呼哉,地狱耳,审讯云乎哉,威逼耳。[22]

《毒蛇圈》第九回为了侦查案件真相,警署总办带领警员深夜探查空屋,侦查过程细致严谨,不放过蛛丝马迹。评点者吴趼人于回末评道:

凡遇一疑案到手,只要细心体察,虽未必骤能尽得案情,然亦未有不略得眉目者,观此回于空室中搜寻,不见一人,惟发现闲闲几件物件,彼警察中人,各述其意见,此案之情节已相去不远矣,夫岂徒以刑求者,所得梦见耶?[23]

《电术奇谈》第二十三回敏达与警察署侦探查明案件真相之后,检事官提起诉讼,判事官及检事官、原告与被告、辩护律师与证人、书记员及陪审团在法庭上展开审讯与辩驳,周桂笙再次评道:

观其讯此一案,经若干见证,若干驳诘,然后定案,判断时,复以陪审官意见,当众宣布,一若仍恐犯人尚有冤诬也者,而犯人于应受之刑法外,别无丝毫痛苦,呜呼,其视地狱威逼者为何如耶,然而微侦探之力不及此,此侦探之所以可贵也。[24]

评点者在读者接受过程中,很好地发挥了引导介绍的功能,细心剖析西方审讯制度及侦探探案的经过,不时与中国断案过程相比较,为中国读者了解西方先进政治、法律、社会诸方面打开新的一扇窗。当然,在翻译侦探小说的过程中,译者与评点者既注重介绍西方司法制度的公正严明性,批判中国官场的黑暗腐败,同时有意识地将传统道德教育贯穿其中,通过翻译改写和评点的方式体现中西文化冲突与协商结果,也成为我们考察中国现代思想产生的脉络线索。

李伯元

吴趼人

最后,报刊“时效性”特征影响小说评点模式及叙事学功能。晚清动荡不安的政治时局为小说家们提供了丰富的现实题材,他们密切关注着社会政治形势的发展变化,为了适应报刊定期连载及“时效性”特征,他们无暇邀请他评,而是更倾向于自著自评的独立批评模式,自觉有意识地借助评点来阐发主旨。

如晚清颇为“多产”的小说家吴趼人,其创作或衍义的十七部中长篇小说最初刊载或出版时,有九部小说均随刊附有评点。其中除译作《电术奇谈》是其好友周桂笙为其评点外,其余八部皆为自评。如《恨海》全书十回,每回皆有眉批。据作者所言,该著“仅十日而脱稿,未尝自审一过,即持以付广智书局”[25]。尽管刊载时未明确标明评点者,我们依然可以推断,连吴趼人自己都无暇自审即交付印刷,更别谈请他人为之作评了,所以当是自评。《绣像小说》中《文明小史》和《活地狱》的作者均署南亭亭长,而加评者又分别署自在山民、愿雨楼,实则这三者均出自李伯元一人之手。[26]在《新小说》等小说报刊中刊载的自著自评小说,除《新新小说》中《侠客谈》和《菲律宾外史》两部小说特别标注“著者冷血,批解冷血”“著者侠民,评者侠民”以外,其他皆只注明小说作者,对作者即评点者的双重身份均隐去不提。这种或托名或匿名的方式,究其原因,自著自评的小说家们希望与小说文本之间保持相对客观的距离,试图在读者心目中建立“叙述者和评点者”的权威感,故意设计拟想“评点者”,或淡化隐去自评的标识,意图在读者心目中构建起真实可信、客观理性的评点视角,不至于被诟病为自说自话、自吹自擂。

既然为了适应报刊刊行需求,作者自发主动选择了自著自评的模式,就需要积极调整身份角色意识,将自己拟想为“评点者”,定位为理想读者的身份,与小说文本的叙述者、叙述接受者一同处于话语层面,以隐含读者的陌生化视角进行评点,从自身的体悟出发,在话语层面对故事中的人物、情节、结构、思想、艺术成就等诸多方面进行阐释和批评。评点不再是“自言自语”细品精读的个体封闭式艺术鉴赏行为,转而开始借助报刊媒介建构的传播空间不断与读者进行互动,指导读者如何阅读,形成了自著与自评之间矛盾冲突的张力感。在这些小说文本中,隐含作者和叙述者、评点者、理想读者是四位一体的,他们都是作者思想观念、创作理念的代言人和执行者。因此,当小说的社会功用价值与维新改良、新民启智、救亡图存的民族使命紧密结合,评点者的角色功能也随之进一步拓展深化,这也是适应读者阅读期待的必然趋势。

(清)吴趼人《二十年目睹之怪现状》,人民文学出版社2020年版

从自著自评的小说文本内部来看,作者化身为“拟想评点者”,具有一定能动性,能够与文本内部其他主体如叙述者、叙述接受者乃至读者之间进行对话交流。其中不得不提《二十年目睹之怪现状》这部谴责小说采用了分层叙述模式,开篇即设置跨层人物叙述,并由此引出主体部分故事及其叙述者。《二十年目睹之怪现状》开篇“楔子”的叙述者与小说主体故事部分的叙述者并不统一,“楔子”的叙述者是一个超越作者的叙述人,他向读者讲述了小说手记的来历及成书过程,并为读者提供了主体故事的叙述者,所以“楔子”是居于主体故事之上的超故事层。“楔子”中叙述者以第三人称全知视角讲述19世纪末的上海,一心痛改前非的“死里逃生”在瓮城偶然路遇一位衣衫褴褛却气宇轩昂的汉子,将一本书赠给“死里逃生”,篇首署着“九死一生手记”,汉子声称此书为其知己朋友所写,欲觅知音人相托付,并嘱咐“死里逃生”代为传扬。“死里逃生”得了手记之后,“将这本册子的记载改作了小说体裁,剖作若干回,加了些评语”。然后寄给了横滨新小说社付印。并于小说第二回开头再次声明,新小说社记者阅后准备逐期刊布,并提醒阅者注意,“自此以后之文,便是九死一生的手笔,与死里逃生的批评了”。这以后便是“九死一生”以第一人称叙述小说的主体故事部分了。

这部小说的评点表面上看是由“死里逃生”完成的,为了让读者能够信服接受,评语中不止一处进行提示,如第二十六回评者关于透过“琐琐家庭事”的表象,实则背后是“共和专制两大影子”的眉批,“专制之恶果,均于隐约间毕露,不知作者是否此意,吾愿读者以我之眼读之”。而细究之下,我们发现,实则是真实作者吴趼人假托“九死一生”作了这部小说,又托名“死里逃生”为自己的小说进行评点。“楔子”中出现的“死里逃生”与“九死一生”有非常相似之处,两者似可重合,而“九死一生性格之为趼人的影子”。[27]吴趼人未能完全脱离传统的窠臼,他在借鉴西方小说叙事技巧的同时,依旧煞费苦心地设计“拟想评点者”——“死里逃生”,甚至使这位“拟想评点者”直接进入小说文本的超故事层面,承担起原本由全知叙述者在话语层面和故事层面发挥的叙事功能,进一步对小说文本叙事发挥补充与深化的作用。借助“拟想评点者”在小说文本中的实体化地位,充分运用文本内外的小说评点方式强调其“怪现状”实录的创作思想,实现吴趼人介入式的批评意图。同一部小说中出现真实与虚拟的两位“评点者”的现象,赵毅衡对此作出分析,“超叙述设置增多的原因,似乎是叙述者现在发现自己处于一个尴尬的地位,他不再是那个位置明确的说书人,他应当找到一个方法使自己实体化,但是充分地人物化又不可能,因为他不能成为一个显身介入式的叙述者,他与故事的关系依然若即若离。这就是为什么在晚清,叙述分层使用得那么广,却使用不到点子上,这本身就是一个症状,暴露了叙述者的不安与苦恼,在变化的压力下程式化书场超叙述已不可能维持,但变化却未找到有效的方向”[28]。由此我们可以看出中国传统小说叙事模式经受域外小说的冲击之后的矛盾与冲突,呈现出典型的从传统向现代过渡过程中独特的文本特征。

尽管晚清小说评点处于逐渐消退的末流时期,在有关晚清小说理论研究的著述中常被一笔带过,并不作深入探讨,评价不高。但不可否认,在以报刊媒介为载体的即时性传播过程中,凭借报刊媒介的优势不仅以更加宏阔开放的姿态促使编者、著者、译者、评点者之间实现思想观念的交流、碰撞与整合,且赋予评点者多元化的角色,除了对著者的观点和创作意图进一步补足与延伸,从艺术层面对小说进行审美评析之外,更拓展了评点者在小说文本内外的叙事功能。作为延续了三百余年的传统批评形式,并没有被晚清新小说家们摒弃,报刊载体的出现甚至推动了晚清小说评点的新变与发展,使其在被动选择与主动自新中完成了最后的使命,其新旧杂糅的特性也体现了晚清小说理论批评转型期的驳杂特征。

李晓丽

扬州大学文学院

225000

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2023年第9期)

注 释

[1]黎庶昌:《续古文辞类纂》卷首,清光绪十六年(1890年)金陵书局刻本。

[2]谭帆:《中国小说评点研究》,华东师范大学出版社2001年版,第46页。

[3]陈平原:《中国现代小说的起点——清末民初小说研究》,北京大学出版社2005年版,第9页。

[4]李伯元:《〈二十年目睹之怪现状〉总评》,《二十年目睹之怪现状》辛卷,上海广智书局1911年版。

[5]张潮:《〈虞初新志〉凡例》,《虞初新志》,河北人民出版社1985年版,第10页。

[6]黄摩西:《〈小说林〉发刊词》,《小说林》第一期,光绪三十三年(1907年)正月。

[7][8]邱炜萲:《金圣叹批小说说》,阿英编:《晚清文学丛抄·小说戏曲研究卷》,中华书局1960年版,第391、389页。

[9]觚庵:《觚庵漫笔》,《小说林》第五期,光绪三十三年(1907年)八月。

[10]觚庵:《觚庵漫笔》,《小说林》第十一期,光绪三十四年(1908年)五月。

[11]平子:《小说丛话》,《新小说》第八号,光绪三十年(1904年)五月。

[12]袁无涯:《忠义水浒全书发凡》,朱一玄、刘毓忱编:《水浒传资料汇编》,南开大学出版社2012年版,第133页。

[13][15]《读新小说法》,《新世界小说社报》第六期,光绪三十三年正月十五日(1907年2月27日)。

[14]鲁迅:《〈月界旅行〉辨言》,《鲁迅全集》第10卷,人民文学出版社1981年版,第152页。

[16]俞佩兰:《〈女狱花〉叙》,《女狱花》卷首,泉唐罗氏藏板,1904年。

[17]公奴:《金陵卖书记》,开明书店1902年版。

[18]海天独啸子:《〈女娲石〉凡例》,《女娲石》卷首,东亚编辑局1904年版。

[19]《论科学之发达可以辟旧小说之荒谬思想》,《新世界小说社报》第二期,光绪三十二年七月十九日(1906年9月7日)。

[20]梁启超:《〈新中国未来记〉绪言》,《新小说》第一号,光绪二十八年十月十五日(1902年11月14日)。

[21]周桂笙:《〈歇洛克复生侦探案〉牟言》,《新民丛报》第五十五号,光绪三十年九月十五日(1904年10月23日)。

[22]《电术奇谈》第二十三回回末评,《新小说》第十七号,光绪三十二年正月二十八日(1906年2月21日)。

[23]《毒蛇圈》第九回回末评,《新小说》第十二号,光绪三十年十月二十五日(1904年12月1日)。

[24]《电术奇谈》第二十三回回末评,《新小说》第十七号,光绪三十二年正月二十八日(1906年2月21日)。

[25]吴趼人:《说小说·杂说》,《月月小说》第八号,光绪三十三年(1907年)五月。

[26]魏绍昌:《〈海天鸿雪记〉的作者问题》,《晚清四大小说家》,上海书店出版社2015年版,第50页。

[27]阿英:《晚清小说史》,东方出版社1996年版,第19页。

[28]赵毅衡:《苦恼的叙述者》,四川文艺出版社2013年版,第115页。

|