|

文学展览与文物保护,看似领域不同,实则都是守护文化瑰宝的重要环节。中国现代文学馆建馆初期条件艰苦,《回忆中国现代文学馆建馆初期的展览》追忆了文学馆早期的办展经历,工作人员凭借丰富的文学资料,联合其他单位,四处筹措资金,举办了一系列作家生平创作展览。《寻找法海寺壁画》生动叙述作者参观北京法海寺的经历。法海寺的壁画历经数百年岁月,仍旧保持色泽如初、形象生动的样貌,源于文物保护者令人称道的工作态度和保护性开放的措施。这对文化的传承是一种启迪。

——主持人 付丹宁

1987年,北京图书馆(即现在的国家图书馆)在刚落成的新馆联合刚创建不久的中国现代文学馆共同举办了“巴金文学创作生涯六十年展览”,随后展览又于1989年分赴成都和上海巡展,在社会上产生了广泛的影响。这使文学馆意识到,举办文学展览不仅能弘扬文学传统,还能让社会进一步认识文学馆,此外可以得到更多作家的支持。虽然文学馆在巴金及老一辈作家的大力支持下有着丰富的馆藏,但一直寄居在北京西郊万寿寺的古建筑中,受环境条件限制,除了收藏外,只是在馆内简单布置了茅盾和老舍两个展室,无法开展更多的业务。

1989年11月,文学馆馆长杨犁(左四)、文学馆研究室主任吴福辉(右二)、上海市作协外联部主任徐钤(右三)及巡展组成员在上海美术馆“巴金文学创作生涯六十年展览”开幕式上

到了上世纪90年代初,文学馆决定在资料室下面增设一个展览组,组长由时任资料室副主任的我兼任,展览组可设一美工,人员让我在馆里物色,当然《中国现代文学研究丛刊》编辑部的美术编辑是唯一人选,开始编辑部还不放人,只能办展时借用。馆里指示我每年办两个作家展览,经费没有,自己想办法解决。就这样,我们仗着自己有丰富的文学资料,联合北京图书馆一起办展,借用他们的新展厅和布展人力,省去了展厅租金和布展费用,这可是一笔不小的开支,当然制作展览的费用还是大头,下一步就是化缘筹钱了。我们要办展的作家都是成名于20世纪二三十年代的著名作家,我们化缘筹钱的途径,一是根据作家的名望与地位,向中国作协申请专款;二是寻求一些文化公司或机构以及文学基金会的赞助;三是主打“名人效应”,到作家的家乡寻找企业赞助,这是我们常用的手段,虽历尽艰苦,但屡屡奏效。说实在话,这种筹钱方式,让我尝尽了酸甜苦辣的滋味,身上的红白细胞不知死伤多少,开始经常是山穷水尽,但到最后总是柳暗花明。

就这样,从1987年到1996年,我们用心血与汗水铸就了巴金、冰心、老舍、叶圣陶、夏衍、丁玲、萧乾、阳翰笙、胡风、沙汀、艾芜、臧克家、靳以、陈白尘、茅盾等一个又一个作家生平创作展览,到全国各地巡展十余次,为文学馆在社会上赢得了更广泛的声誉。现在回想起几次较为经典的办展经历,颇为感慨。

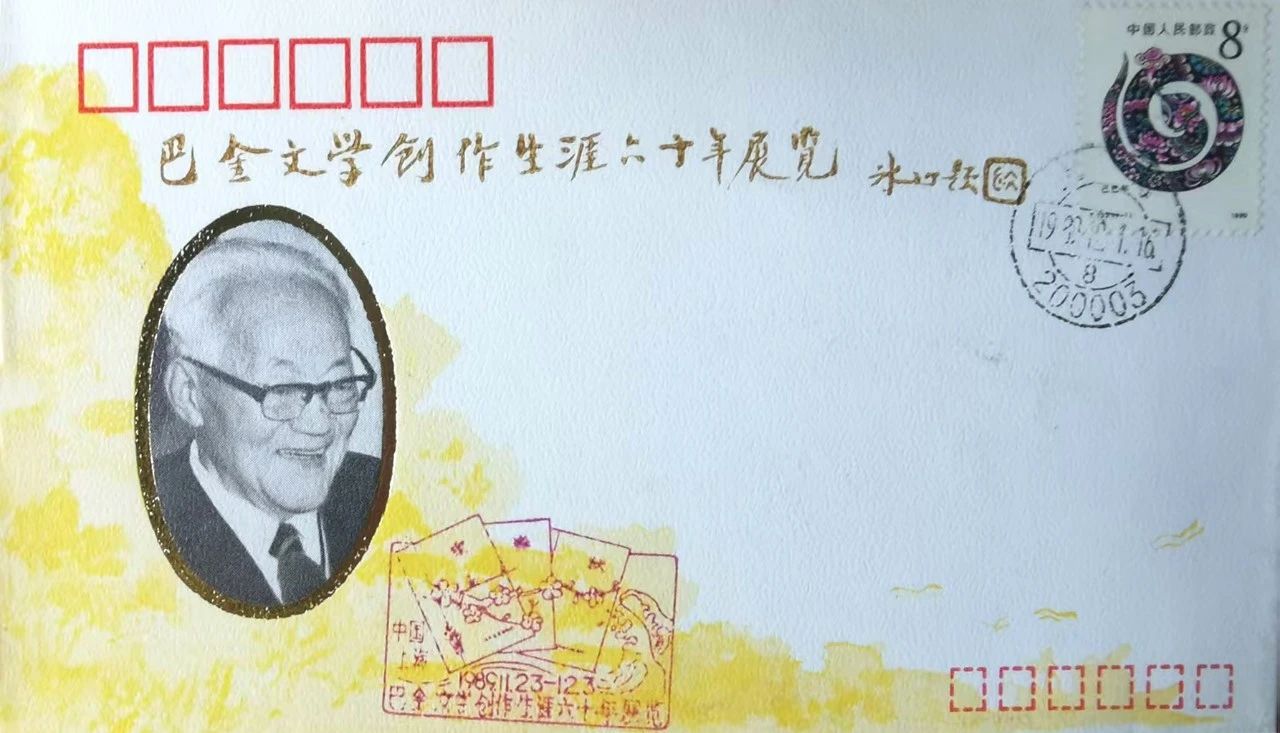

“巴金文学创作生涯六十年展览”纪念封

家乡出资举办阳翰笙展

1992年11月是剧作家阳翰笙90华诞,文学馆准备为阳翰笙举办生平与创作展览。阳翰笙不光是著名剧作家,他还是早期的共产党人,1925年入党,担任过黄埔军校的教官,参加过北伐和南昌起义,在上海参与组建中国左翼作家联盟。在第二次国共合作期间,他与周恩来、郭沫若等为文化统一战线工作做出了积极贡献。新中国成立后,他一直从事文艺界的领导工作,在党内与文化界都享有很高的声望。文学馆成立后,他响应巴金先生的倡议,向文学馆捐赠了许多珍贵的文学资料,并任文学馆顾问。

为筹备“阳翰笙生平与创作展览”,我们与阳翰笙家人商定,决定到阳翰笙家乡四川宜宾地区高县搜集展览资料并寻求企业赞助。1992年9月初,我和美工坐火车抵达宜宾,地委宣传部把我们安排在宜宾酒都饭店。可以感觉到,阳翰笙在家乡的名望很高,因为他是资深的革命家,还与李硕勋是同乡,一起参加革命。

地委宣传部的王处长陪我们来到宜宾市郊的一家工厂,这是我们此次宜宾之行的主要目标,希望能与他们合作,让他们出资赞助在京举办的“阳翰笙生平与创作展”。该厂是家村办企业,是农民发家致富的典型,厂长原来是村党支部书记,他带领全村走上了共同富裕的道路。厂长很朴实,不会说啥客套话,也不拘礼节,跟我一边说着话一边把一只卷着裤腿的脚蹬在座椅上,没说几句话,便嚷嚷着吃饭。最终,工厂决定出资5万元赞助展览。这次宜宾之行可以说是顺风顺水,心想事成,完全依仗着阳翰笙在家乡的声望。不过我们也付出了许多辛劳。

11月,为庆祝阳翰笙90华诞暨从事文艺工作65周年,“阳翰笙生平与创作展览”在北京图书馆隆重开幕,众多文化界知名人士出席了开幕式,整个展览都办得非常圆满。两年后,应上海文学发展基金会邀请,“阳翰笙生平与创作展览”赴上海巡展。

胡风展背后的故事

1993年,文学馆决定举办“胡风生平与文学道路展览”,以纪念胡风逝世8周年。给胡风办展,得到了胡风家人的大力支持,胡风夫人梅志与子女拿出来许多珍贵的文献资料,但他们听说要自己筹钱办展很是泄气,尤其对去胡风家乡湖北筹集资金更是没有信心,因为家乡太穷了。到底能不能拉到赞助,我心里也没底。但不试试怎么能知道结果呢?这钢丝我无论如何也得走一遭。

1993年3月初,我和美工抵达武汉,又开启了新一轮“化缘”与搜集资料的历程。我们通过梅志老师的介绍,先来到湖北大学中文系,他们对到胡风家乡黄冈地区及蕲春县集资办展都不看好,主要当时整个黄冈地区不太富裕,蕲春县更穷。我们来到汉口著名诗人曾卓家,70多岁的老诗人精神矍铄、热情健谈,他认为可以找武汉的一些中年作家想想办法。

我决定还是先到胡风家乡收集资料并探探路子。在蕲春县见了县委宣传部朱部长,他告诉我,蕲春的企业都不景气,要拉赞助很难。我们在蕲春县文化局及黄土岭乡政府相关人员的陪同下来到胡风出生地下石潭村,村中没有一间像样的房屋,到处残墙断壁,一派凋零的样子。此时正逢旱季,久未雨雪的缘故,村中的路都被厚厚的浮土掩盖。看来村里很少来外人,我们身后跟了一群看热闹的村民,在村长带领下,我们来到一处破烂不堪的房子前,这就是胡风出生的房子。我们又看了胡风开蒙的私塾“花学”旧址,早已面目全非荡然无存了,村长介绍说,当年“花学”繁花似锦,几间大瓦房很气派,周围十里八乡的人都送孩子来这里读书,可现在只剩下一地的破砖烂瓦了。我们拍了些照片,又与村民了解了一些情况,下石潭村之行,还算是有收获的。随后我们又循着胡风的足迹来到蕲州古城看了老城墙与胡风上过的县立小学,拍了些照片后返回县城。晚上见了叶县长。第二天又坐长途汽车到黄州市,与地委宣传部部长丁永淮谈及办展之事,丁部长说老区太穷了,很多企业效益都不好,请我们理解。

我们又回到武汉继续寻找机会。曾卓先生给我们介绍了中年作家周翼南。周翼南是武汉市文联较有成就的专业作家,画画也非常好,与武汉的老作家关系都不错,在武汉也有一定的人脉关系。经过一番友好的攀谈,周翼南答应就进京办“胡风生平与文学道路展览”与朋友商谈。周翼南带我们来到武汉松刚乙肝专科门诊部,见到了门诊部主任吴松刚,他很敬佩胡风,并痛快地答应出资与文学馆一起在北京举办“胡风生平与文学道路展览”。

我们从武汉坐船到上海,接收巴金捐给文学馆的书刊。见到巴金先生,我向他讲述了到湖北收集资料拉赞助步履维艰的经历,巴金先生很赞成文学馆给胡风办展,他说胡风受的苦太多了,现在应该为他做一些事情。他对我说:“你们也辛苦了,我认识周翼南,他来采访过我,还送给我他的作品集。”我告诉巴金先生,周翼南和吴松刚很想得到他签名的《随想录》,我准备在上海的书店里买两本请他签名,巴金先生非常爽快地答应了,他嘱咐我若买不到书告诉他,他这有存书。结果跑了两天南京路、淮海路的书店都没有买到,上海作协的同志也未帮我买到。实在不好意思让巴金先生拿自己的存书,于是我打算回京到三联书店去买,再寄给他签名。离开上海前一天,我去向巴金先生告别,他问我书买到了吗,我只好如实告之。巴金先生说:“不用,我这有存书。”我赶紧阻拦:“你的存书本来就不多,怎么也不能让你拿书呀。”他说:“这两本书算什么,我这里还有,你们办的是大事,我送两本书是应该的。”他不听我劝阻,让侄女李国媃拿了两本《随想录》,签上名把书交给我。我心里实在过意不去,便与巴金先生说,回北京买到书再寄给他,他一个劲儿地说:“不用,不用,不要买!我不缺书。”我只好不再提此事了。他对我说:“以后有什么事需要我帮忙的就告诉我。”并让我回去问文学馆的同志们好,我一再感谢巴金先生对文学馆的关心与支持,临走时,他又叮嘱我,回京后一定不要买书寄来。

这年的6月5日,“胡风生平与文学道路展览”如期在北京图书馆开展,在社会上引起很大反响。随后,“胡风追思会”在中华文学基金会文采阁召开。当年9月,“胡风生平与文学道路展览”赴上海巡展,受到热烈欢迎。

为陈白尘办展 山重水复终有路

陈白尘是中国现代著名的剧作家,他的创作起步于20世纪20年代末,代表作有讽刺喜剧《升官图》等。他的作品深刻揭露了国民党统治的黑暗现实,在国统区引起了极大的反响。新中国成立后,他创作的电影《阿Q正传》及话剧《大风歌》都很有影响。改革开放后,他受聘于南京大学中文系,担任教授、系主任,创办了戏剧研究所,培养了许多戏剧专业人才,为祖国的文学事业付出了毕生的精力,并作出了重大的贡献。1995年恰逢他逝世一周年,文学馆打算为他举办纪念展。

1995年2月下旬,我只身一人信心满满地来到南京,在傅厚岗陈白尘家,与陈白尘夫人金玲老师和两个女儿一起商量当年5月份陈白尘逝世一周年之际,文学馆在北京举办陈白尘纪念活动的事宜。几天来,我们通过关系找了几家企业,初次试水不太理想,但我并不着急,坚信会成功。可事情并没有那么顺利,一个星期过去了仍未见结果,我考虑必须多条腿走路,只能先把重心移至陈白尘老家淮阴了。

从南京坐长途汽车花了4个多小时到达江苏省淮阴市。淮阴市清河区文化局卓副局长先陪我到淮阴日报社及退休记者家查找陈白尘的相关资料,了解当年陈白尘在淮阴生活工作的情况。又在陈白尘侄媳妇带领下来到东大街寻找陈白尘生活过的踪迹。丰济仓是陈白尘上世纪30年代在淮阴做地下工作时被捕关押的地方,它在东大街草市口巷子里,还是原来那座门楼,据一位82岁的老先生说,那时这里是国民党军队医院,其中几间房子临时关押犯人。我拍了几张照片,我们又来到东大街上的进彩巷,这是陈白尘当年上私塾的地方,但原来的房子已找不到了。之后我前往过去陈家开的大伦袜店所在地,离进彩巷很近,在文化宫旁边,现在已改换门庭,成了一家公司的经销部,但仍是过去的老房子,只不过门脸装修了一下。东大街基本还是原来的样子,整条街布满了小铺小店,小商小贩们不停地招呼着过往的行人。此行原准备向当地的一家工厂拉赞助,但被拒绝,只好返回南京。

我回到南京与陈家谈了淮阴之行的概况,金玲老师对我说:“这次真辛苦你了,你回去跟馆里领导说一下,我们感谢文学馆,这次纪念活动就不办了,等以后有机会再说吧。”说实在话我心里也很沮丧,但我很不甘心,使劲给她们打气,一定要坚持住,事情的成功往往就在坚持一下的努力之中。我决心在南京背水一战,不达目的决不罢休。我出来已半月有余,带的现金剩得不多了,必须要“计划经济”,于是我住进了南京朋友家的一处空房,这可为我省了一笔不小的开支。我等着几家公司回复消息,同时在陈家挑选整理展览用的照片与实物,中饭晚饭也都吃在陈家,与陈家上上下下都很熟悉,尤其是与陈白尘上小学五年级的小外孙逗逗混得更熟。每天下午他放学回来,我们俩都要在院子里玩会儿弹球,我把自己孩提时代的玩法拿出来教他,在土地上挖五个小坑,谁先把玻璃球弹进五个坑谁就是胜者,我们一起玩得津津有味,开始他总赢不了我但不服输,后来他玩熟了我们彼此互有输赢。就这样,我每天晚上吃完晚饭就坐几站公交车回朋友的家,这下我的食宿费全都省了。时间一天一天地过,转眼出来20天了,拉赞助的几个线索都在等待之中,真让人着急,这么等下去什么时候是个头啊。于是我先订了五天后返京的火车票,决心利用这五天时间再做最后的努力。功夫不负有心人,就在我快穷途末路之时,事情出现了转机,在朋友的帮助下我与南京超时代广告公司搭上了关系,他们初步同意合作。经过几天的协商,一切皆大欢喜。就这样,我经过一个月的艰苦努力,终于迎来了朗朗晴天。

两个月后,“东渡情·陈白尘生平与创作展览”如期在北京图书馆开幕。陈白尘的夫人金玲老师及两个女儿专程到京参加了展览开幕式和陈白尘追思会,中央电视台《新闻联播》播报了展览开幕式。这次展览开幕式和追思会成了首都文学界的大聚会。五年后,中国现代文学馆新馆落成之际,陈家把陈白尘书房里所有物品和珍贵手稿、藏书及文物捐给了文学馆。

(作者系中国现代文学馆展览部原主任)

|