|

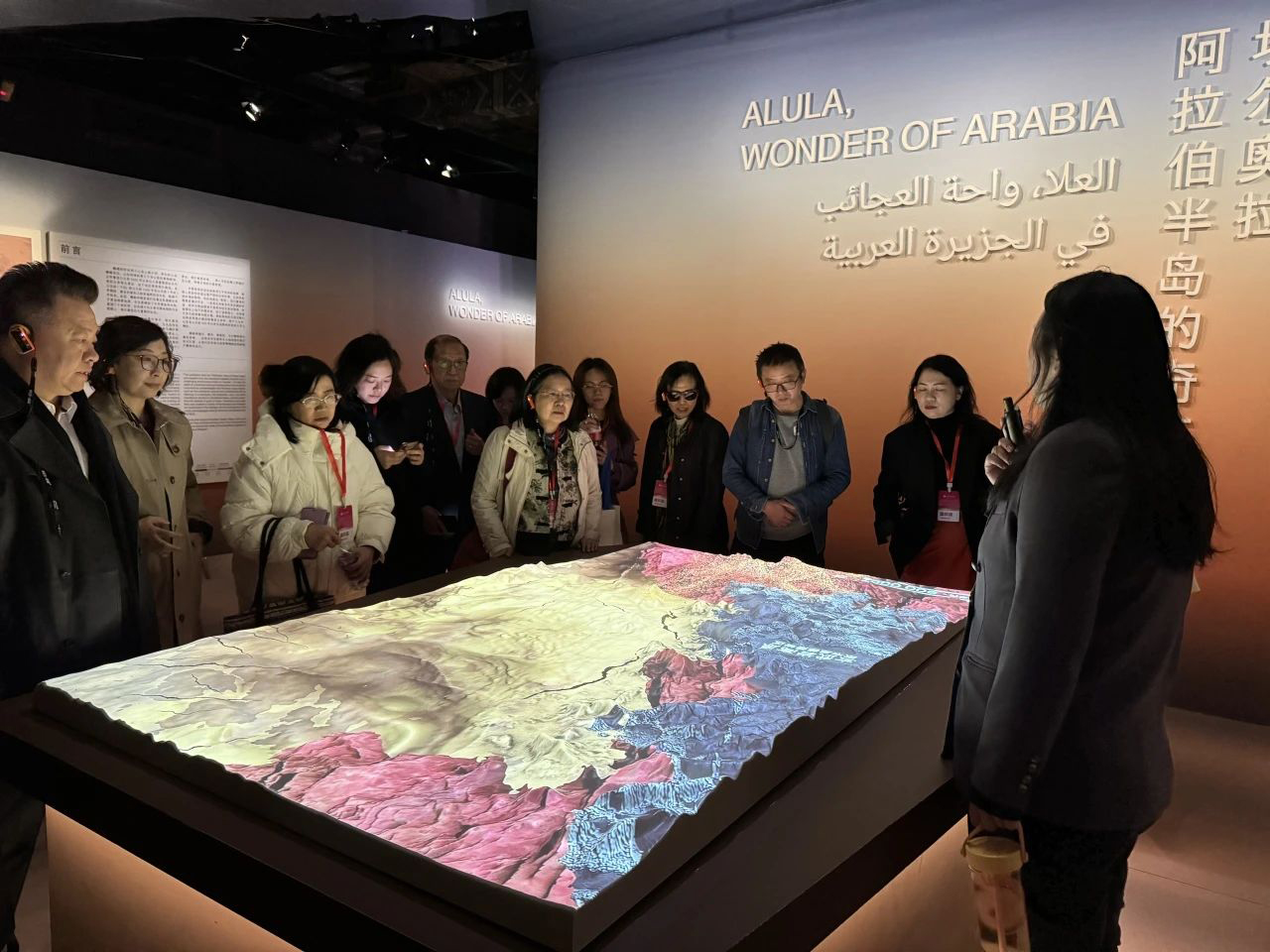

在三月底举行的“万水千山总是情——欢迎港澳作家回家”活动中,多位澳门作家或亲友捐出手稿信札,赠予中国现代文学馆,一颗颗钟情于澳门文学的丹心,终于回归祖国文学大家庭的温暖怀抱。

1

澳门回归了

得悉澳门作家代表团“回家”,《澳门日报》社长陆波翻箱倒柜,千辛万苦终于找到一份《澳门回归祖国报纸珍藏套装》,嘱咐代表团带到北京给中国作家协会,内含:

《澳门喜回归》1999年12月20日报纸39张

《澳门回归了》1999年12月20日号外1张

《欢迎解放军驻澳》1999年12月20日号外1张

《欢庆特区成立》1999年12月21日报纸12张

《平安过渡2000年》2000年1月1日报纸12张

这份弥足珍贵的《澳门回归祖国报纸珍藏套装》入藏中国现代文学馆,家国情深,别具意义。

2

历史刚刚开始

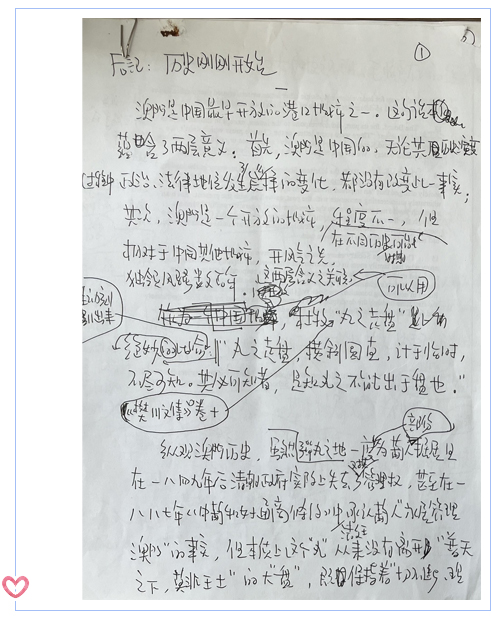

吴志良捐出极为珍视的《一个没有悲情的城市》后记手稿。多年前,他思绪如烟,奋笔疾书:

澳门是中国最早开放的港口城市之一。这句话藴含了两层意思:首先,澳门是中国的,无论其历史演变过程中政治、法律地位发生了怎样的变化,都没有改变此一事实;其次,澳门是一个开放的城市,在不同历史时期,其开放程度可能深浅不一,但相对于中国其他城市,开风气之先,贯通中西,独领风骚数百年。这两层含义之关联,可以用杜牧《樊川文集》卷十“丸之走盘”的绝妙比喻生动刻划出来:

丸之走盘,横斜圆直,计于临时,不尽可知。其必可知者,是知丸之不能出于盘也。

纵观澳门历史,弹丸之地虽然一度部分为葡萄牙人据居,且在1849年后清朝政府从形式上已经失去对其进行行政管理的权力,甚至在1887年《中葡和好通商条约》中清廷承认葡人“永居管理澳门”的事实,但实质上,这颗“ 丸”从来没有离开“普天之下,莫非王土”的大“盘”,“丸”与“盘”既保持着“切不断,理还乱”的客观政治关系,“丸”对“盘”又有“皮之不存、毛将焉附”的致命经济依赖,更为重要的是,以华人居民为主体的社会从未割断与祖国血浓于水的密切文化联系。在回归后的今天,形容澳门文化,称之为以中华文化为主体、多元文化共存发展,是符合历史和现状一种科学论述,也是笔者十多年来研治澳门史一以贯之的观点。

3

用键盘和笔墨

为人生塑像 为小城立心

李观鼎手书《赠书感言》,流露出对澳门文学创作的款款深情:

作为创作个体,我因未能奉献好作品而深感愧疚;作为澳门文学创作集体的一员,我又颇以为荣。在澳门,文学书写是业余的。单凭稿费难以养家糊口,写作人都是打工仔,有的还要打两份工、三份工。大家怀着对文学的情分,在紧张的工作之余,打开电脑或铺开稿纸,用键盘和笔墨为人生塑像,为小城立心,求真、向善、致美,勤耕不辍。千余万言的《澳门文学丛书》便是这种精神追求的硕果。感恩澳门文学,它让人懂得:这世上确乎有比金钱更重要的东西。

4

两封信札

传承老一辈作家精神

“两李”——李成俊和李鹏翥两位《澳门日报》老社长,曾亲笔写信给穆欣欣。其中一封是,当年穆欣欣为李成俊编成《待旦集》后,李成俊写信说,这本书应将穆欣欣作为编者的名字加进去,同时要她写后记,介绍编选情况。另一封信是穆欣欣1997年出版自己的第一本书时,送给时任《澳门日报》总编辑的李鹏翥,没几天他就回信给穆欣欣表达感谢和关注,还给书的封面设计提出一些建议。

当年仰望的前辈,百忙之中竟然认真地读了小辈的书,这让穆欣欣非常感动。她一直珍藏着这两封信,听到中国现代文学馆有收藏作家手稿信札的活动,她就决定把这两封信带回“家”,安放在最应该安放的地方,将老一辈作家对后辈的关爱之情、谦和之心传承下去。

此次“回家”活动,中国现代文学馆还收藏了李成俊、穆凡中、鲁茂的手稿。

回家∣多家媒体全程报道

为期3天的“万水千山总是情——欢迎港澳作家回家”活动,在中央电视台、《潇湘晨报》、香港凤凰卫视、《大公报》、《文汇报》及《澳门日报》等多家内地和港澳媒体作了广泛的报道。

中国作家网

万水千山总是情—港澳作家回家专题

画出最大同心圆——港澳作家创作研讨会侧记之一

玉兰花见证这份诗意般的美好——港澳作家创作研讨会侧记之二

澳门文总公众号

澳门文学是中国文学大家庭的一份子

潇湘晨报‧晨视频

万水千山总是情欢迎港澳作家回家

大型融媒体系列报道《回家》

回家 | 吴志良:心安处不止是身安处

回家 | 廖子馨:从未觉得回家的路很远

回家 | 姚风:向着你泪水的海,我去做一条鱼

回家 | 袁绍珊:回到澳门的漂流瓶,画下自己有棱角的样子

中央电视台

专访穆欣欣

凤凰卫视

专访朱丛迁

作家网视频号

专访谭健锹

香港橙新闻视频号

专访太皮

光明日报

专访林玉凤

澳门日报

澳作家:参访增家国情怀获益多

紫荆、大公报、澳门日报

刊登穆欣欣、谭健锹、陆奥雷文章

澳门笔汇

6月将发布作家参与此次活动的散文专辑

中国现代文学馆抖音号视频号快手号等

作家穆欣欣:我们在用别人喝咖啡、吃饭、聚会、刷屏的时间来进行文学创作

回家∣全记录

|