|

文:谭健锹

中国作家协会会员

澳门文化界联合总会监事会监事

澳门镜湖医院心脏科主治医生

记得2019年春天,北京还是有点冷。那次下了飞机已是晚上,往城市中心的一路不算颠簸,当我哆哆嗦嗦地披上棉衣走出汽车时,安定门的城阙雕塑已在万家灯火中渐渐合上疲惫的眼睛。

来北京已经多次了,可那一回隐隐约约觉得会有所不同。

其实,每次出游,每到一个或熟悉或陌生的城市,我都喜欢延续晨跑的习惯。三月的北京之行,自然也不例外。对我来说,户外的温度尚且能宽容地让我穿起运动短裤,在热身之后很快适应下来。

这个时节的许多树木都是光溜溜只剩下枝条的,就像一把把指向天空的扫帚,似乎张罗着要澄清宇宙间的污垢,要把苍穹打扫得一碧如洗方肯罢休。有时候,树杈上会搁着硕大的鸟巢,彷佛一个个曾被隐藏的大喇叭,此刻正大张旗鼓地准备热播北京的新闻。

我刚跑出酒店不远就看见一丛灌木,上面叶子不多,但枝端有许多粉红色的花,不约而同地朝着一个方向,活像一捆捆箭镞,带着向往阳光的执着,整齐而不失烂漫,迫不及待地含苞欲放。

忍不住,一向五谷不分、对植物并无特殊爱好的我居然用旧手机拍了下来,放到微信朋友圈,并随口问了一句“这是什么花?”

安定门在旧城墙北端,周围景点似乎不太多,我当时沿着北护城河慢跑。河水估计已从冰冻中苏醒过来,两岸的柳树不知何时已抽出绿芽,一条条绿丝绦恍若少女浓密的长发,随风飘拂,顾盼生姿,在缺乏绿色的北国春天,柳树无疑是报春的绿色使者。

和许多城市一样,疏浚后的河流往往紧挨着河滨公园,甚至配有湖泊,北京也不例外。不管我自认起床有多早,总有比我更早的老人已在公园里耍太极。

途中看到指示牌,心头突然一怵,原来上面写着“太平湖”几个字。难道,这一带就是老舍先生当年投湖殉难的旧址?停下脚步一打听,终于恍然大悟,其实北京叫“太平湖”的至少有两处。老舍殉难的太平湖在京城西北的海淀区,早已被填平。

尽管如此,我还是嗅到了文学的味道,好像触碰到了什么暗示。

世事就有如此的巧合!就在我从河边跑到东土城路时,一块醒目的牌匾紧紧抓住了我的眼球。只见上面有六个红色大字:中国作家协会。

凡是喜欢阅读或写作的人都不会对它陌生,我也如此,但说起来有多亲切,也谈不上。只觉得,我和它似曾相识,而距离感还是横亘在眼前,在心头。有那么一剎那,我停下奔跑的脚步,想走近大门瞧瞧,然而这个冲动很快就被心头那句“不自量力”的自嘲,扑灭了。

是的,我只是文学爱好者,写作者或许称得上,但作家配不上,何况如此崇高的殿堂,焉能是我辈进入之地?

匆忙间,我收拾了羡慕和不舍,调头跑回下榻处。半路上,我吃了一回咸咸的、不太适合南方口味的豆腐脑,让喜好期待的灵魂再次颤抖几下、冷静几下,算是把自己好高骛远的情绪沉淀一番。

2019年三月底那次北京之行最大的收获是游览了地坛公园,以及参观了中国现代文学馆。

每个行动都是独自的,都是内心的自觉,我从不觉得茕茕孑立、形影相吊,文学和艺术,在某种程度上应该也是在孤独和寂静的加持下,从世俗走向精神彼岸的。

中国现代文学馆,给我印象最深的就是门口巴金先生的纪念手印。我拍了下来,从此,凡是有邀请我去澳门学校给同学们做写作阅读经验分享,我都会把这珍贵的手印照片列席在幻灯片里,让澳门的师生感受文学大师的气势和魅力。

而当我在徜徉在地坛的黄瓦红墙间,在郁郁葱葱的老松下,在宽阔平整的祭坛上沉思时,与地坛结下不解之缘的史铁生坐着轮椅的背影彷佛不时在我眼前晃动。他带着微笑,微笑里可镌刻着思念、苦涩和坚强,在这春天的晨光中,永远挥之不去。

时间总是毫不留情地流逝,在流逝的过程中,似乎总有一些当时不起眼的悸动在生命的某个时段又重新从命运之河里浮起,还泛起涟漪,继而点燃记忆深处的烛光。

说实话,第一次邂逅中国作家协会的会址,我心头并没扬起多少天翻地覆的感动,毕竟那只是一场可有可无的偶遇。日子还是照样过,风浪坎坷几许,人生在战战兢兢中也几度差点翻船。谋生,看书,写作,自己的生活依旧一如既往,不知道是惊喜还是遗憾在前头等待着。

那次邂逅,也许仅仅是稍纵即逝的艳羡,是多余的自作多情。

就在几年后快要忘记与中国作协的偶遇时,也许是我这些年得过一些写作奖项、出过几本书,澳门基金会吴志良主席推荐我加入中国作家协会!而入会的另一名推荐人,是穆欣欣女士。

忽然间,我想起当年在东土城路跑步的情景,想起邂逅中国作协的那个片段,还想起当天出门时我在朋友圈里发的那个询问花名的疑问。当时欣欣姐是最快回应的,她说:“那不就是玉兰花吗?”

世事就是无数巧合的结晶,是无数偶然性和必然性的逻辑混合。

年华逝去无声,我经历了人生的跌宕起伏,品尝了酸甜苦辣,疫情、工作、家庭,没有一件事不揪心,好朋友好同学的撒手人寰更令我肝肠寸断。可生活不能停摆,前行不曾停步,写作也依然在夹缝里顽强地萌发冲动,哪怕断断续续、磕磕绊绊,也总觉得这是我活下去最大的期待、最有趣的不舍。

今年春节刚过,欣欣姐便通知我一起去北京,参与一趟港澳作家的“回家之旅”,而我们要回的“家”正是中国作家协会!

五年了,又是一个难忘的春天,又是那些光秃秃的枝条,又是那些婀娜的绿色垂柳,又是为我敞开大门的中国现代文学馆,又是那一丛丛烂漫的玉兰花。

巧合吧?同样是三月二十九日!冥冥中,这是谁安排的?

所不同的是,这个三月,比五年前暖和多了,而且,我不再孤独地走在陌生的路上,不需要用怯懦和自卑打发哀怨和艳羡,因为,有一大群来自港澳的同道陪着我,一同回家。

这些年,文学没有忘记我,是因为我没有忘记文学。疫情后有几次北京之行,我都会在工作之余发掘北京的文学气息。于是,鲁迅故居和鲁迅博物馆、老舍故居等等,都留下我的足迹。

这回北京之行,高潮无疑发生在故地重游的中国现代文学馆里。当日,高朋满座,朋友们济济一堂,畅所欲言。窗外,粉红色的玉兰花苞耐不住寂寞,也纷纷把小脑袋聚起来,热情地伸向窗前。

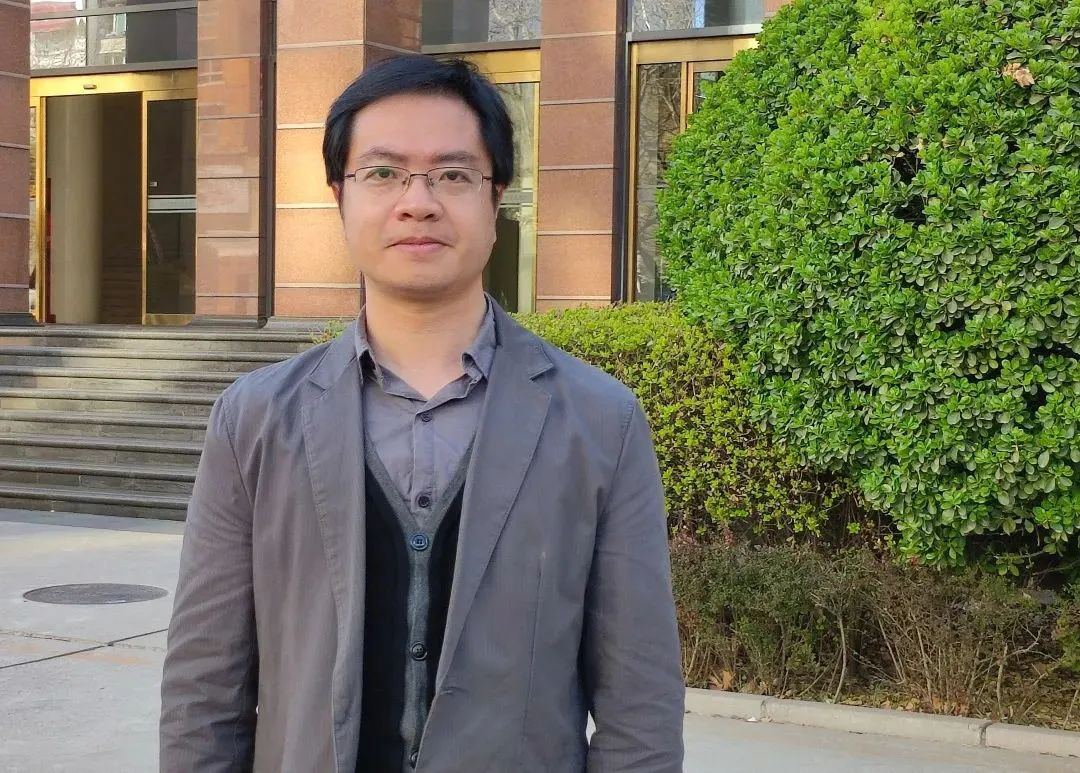

2019年3月29日

作者在中国现代文学馆留影

2024年3月29日

作者在中国现代文学馆留影

隐隐地,我感受到命运中有一段神奇的约定,有一个奢侈而不敢大胆开口的愿望,而含蓄的、气质卓然的玉兰花却在替我大声说出,她领会了我的情愫,说出了我的期盼,道出了我的心里话。

似乎不甘寂寞的鼓楼

随后两天,不管我们一行走在六百岁的故宫里,走在钟楼、鼓楼、什剎海的侧柏下,还是依偎在天津的海河边,一股浓厚的家的感觉总是不时油然而生。是啊,文学,是我们的回家的路,是我们回家的桥,是我们回家的指路灯,是我们寻找家的方向。

《万水千山总是情》《送别》至今仍不断在耳边流淌,旋律消弭了隔阂,亲情融化了粤语、闽南语、客家话跟普通话的界限,只要有歌声的地方,都恍若有亲人在默默地守候,在轻轻张开温暖的臂弯。

清晨的胡同

也许藏着许多故事

北京,除了承载历史之重,还蕴含着文学之美。我们下榻在长安街,天安门的东侧。清晨,我依旧溜出酒店,在那些胡同里慢跑穿行,健身之余也在不断深化对北京的印象。

就是那么一条很不起眼的总布胡同,东端的巷陌深藏着五四运动赵家楼的遗址,中段镶嵌着李济深先生的故居,西端又比邻着协和医院当年的宿舍群以及蔡元培先生故居。而一缕东边的阳光,一辆飞驰而过的打工者自行车、一条跟着主人遛弯的小狗、一声带着京味儿的小吃店吆喝,都能瞬间激发我下笔的冲动。珍惜这些灵感的源泉吧!

豆汁儿、焦圈、驴打滚

老北京早餐标配

对我来说,文学的第一角色是治疗师。生活和工作,本质上都是残忍的,跟命运搏斗,跟死神赛跑,没有万事如意,一个人没有苦闷和辛酸是不可能的,而文学恰恰能部分地治愈我的种种心理不良反应。我深知,医生在拯救别人照顾别人的同时,自己也像一根蜡烛被燃烧,而且越烧越快,但正因为如此,内心深处的火苗借着文学之焰才会燃而不息。很多时候,阅读和写作,能让我静下心来,反思自己和周遭的碰撞。

阅读是和作者,和同病相怜者的隔空对话,是耐心的聆听,是对人生际遇的反刍。而写作,不仅仅是发泄,更是一种角色的代入,是作品中的人物代替自己在试图探索未知的世界,在追问过去与未来。文学,的确是让人从浑沌走向澄明的快捷方式。

回家之旅,不仅让我重新认识了不少港澳作者同行,也让我结识了身在北京的作家和文学爱好者。有的甚至在极短的时间里成为我的莫逆之交,我们一见如故,有聊不完的话题,有说不尽的天下事,从托尔斯泰到陀思妥耶夫斯基,从蒲宁到萧洛霍夫,从《复活》到《罪与罚》再到《静静的顿河》,从伏尔加河到黑龙江,从赵佗到汉武帝,从司马迁到陈寿,从《史记》到《三国志》,从当年学习俄语到今天的文艺创作,直到深夜,他送我回酒店,彼此才依依惜别。

原来,五年前的邂逅,还是一颗文学种子,今天,它萌发了一场刻骨铭心的约定。这场约定,没有因为自己的懒惰而泯灭。还好,我终究有毅力和勇气一直向前走,尽管我依然不敢自称作家,我只是一个文学爱好者。还好,我到底有那么一群志趣相投的伙伴陪伴着,不管他们是在身边,还是在天涯海角。

这个春天,玉兰花依然盛开,我第一次走进中国作家协会的办公大楼,为一场五年之约划上一个圆满而深情的句号。

题外话

北京之行琐语

我是个有点迷信的人。北京,去过好多次了。而两次春天造访后,回到澳门总是遭遇工作上的安全事件,被批得昏天黑地,我刻骨铭心,每每忆起,不免胆战心惊,不知是巧合还是真有冥冥中的忌讳。

这次春天受邀访京,我是犹豫了一下。我不知能否打破诅咒,那个芒刺在背的诅咒,但想起手中和心中那支笔,想起春天京城久违的玉兰花和未融冰,也就鼓起勇气豁出去了,哪怕回到澳门继续被厄运碾压,下油锅、万箭穿心,也值了。

星期四傍晚到达京城,也许因为文学盛会点燃了内心的激情,走出车门时并不感觉冷。一轮明月在长安街东侧的建国门上空默默迎候。原本打算去什剎海走走,不料工作上的事突然把我心扯回澳门。用手机跟同事一番紧急沟通后,磨磨蹭蹭,已十一点了,晚餐错过,我腹中空空如也,不得不走出酒店大门。这时,披着大衣的我猛地打了个寒战,原来气温早就撕掉友善面纱,露出苛刻真容。我努力往外走了几十米,京城的夜没有风,却阴冷得瘆人,把骨头都瘆碎了似的。最后不得不放弃外出寻觅夜宵,回卧室用两根香蕉充饥。

翌日五点多醒来,不死心,我按计划穿着短裤外出晨跑。还好,勇气尚能压倒寒气。在几条互相串通的胡同里跑了三十分钟,便找到护国寺小吃店,我毫不犹豫地点了慕名久矣的豆汁儿,决心首次体验一下这“神往”的黑暗料理。就着焦圈和驴打滚这俩碳水兄弟,滚烫的豆汁儿入口时用轻微腐败的酸味把舌尖打了个措手不及,接着在缓慢的吞咽中,它的酸味被苦涩迅速取代,然后整个喉咙都被一股植物发酵后的气味霸占,没有中药的苦,没有牛奶的香,没有豆浆的滑,豆汁儿好像是特立独行的怪侠,好像它唯一的功效就是去除热开水的寡淡,然后在这有点微冷的早晨给你一个激灵,把你从高高在上打回草根的芸芸众生中。

文学会议和参观访问如期进行。不少在视频里频频高谈阔论、把文学解释得鞭辟入里的的名人大师纷纷登场,还有那些用小说、散文和评论把我打动得三月不知肉味的作家也逐次亮相。他们,距离我是那么近,又那么远。合影,加微信,握手,掏书索签,这都是团友们的标准动作,我也未能免俗,只不过明明知道发出微信加友请求,很大机会也是石沉大海。

其实,听听人家的发言足矣,做做绿叶真好,好不容易自由一下,在角落里静静思考和审视这个世界光怪陆离的一面,也挺不错。人的烦恼,来源于与身份和能力不匹配的贪欲,知识分子的酸楚,来源于对自身价值的过度溺爱和过高仰视。

从会议室到大礼堂,从展览馆到宴会厅,我都是一条默默游动的鱼儿,徜徉在文学和文化的海洋里,没发出任何振聋发聩的论述,甚至不敢过多发出声响,只怕打扰了文学馆里那些附着在伟大作家塑像上的灵魂。

熟悉的依旧熟悉,陌生的还是陌生。卸下社交的沉重外套,做回自己,哪怕是赤裸裸地假装洒脱,也是一种风雅。

接下来的几天,我彻底放松了。无论走在故宫的中轴在线,还是游荡在钟楼、鼓楼的侧柏下,还是在天津大学的校园里聆听,我都不再以簇拥名人为荣。热闹,不属于文学的内核,只能停留在文学的外延罢了。

我的愉悦来自于和平凡者的交流,萌发于和新朋友的平等交往。在大巴上,偶然得知同行的对方来自陕西,碰巧我也跟西安颇有缘分,于是我和那两女生聊得天花乱坠,从洒金桥到回民街,从肉夹馍到油泼面,从大雁塔到兵马俑,从洛川苹果的芳香到贾平凹的方言;不久又认识了一位作协的工作人员,我们以司马迁为切入点,以苏俄小说为调味料,一见如故,相见恨晚,聊到依依惜别还不肯罢休。在异乡,我突然发现有个人也跟我一样,学过俄语,读过《静静的顿河》,能把前苏联的七任最高领袖名字倒背如流,那一刻我真怀疑碰到的是一面照射自己的镜子!

我觉得文学之旅的意义和魅力就在于此,在失落中捞取满足,在偶然的碰撞中发现必然的光芒,在看似荒芜的心境里找到情感的丰腴。这就是我为什么要冒险跟魔咒掰一下手腕,为什么要尝试豆汁儿的初衷吧?

很多人认为此行是一次”回家”,是的,不过这个家,其实不是某个具体的建筑物,而是一个个朝你张开的臂弯,那里原本就承载着你自己的理想、信念和价值认同感。

|