|

作者简介

解志熙,清华大学人文学院中国语言文学系教授,主要研究方向为中国现代文学。

解志熙教授

师陀是杰出的现代小说家,其短篇小说集《里门拾记》、系列小说集《果园城记》、长篇小说《马兰》《无望村的馆主》《结婚》,都是不可多得的现代小说佳作,赢得当时文坛的一致好评。只是由于师陀本人淡泊名利、自居文坛边缘,所以他在解放后直至“新时期”一直不甚显眼,长期不受当代文坛和学界的重视。即如“新时期”以来,纷纷“归队”的老作家们大都拼命鼓余勇发余热、文学新人更是竞相争奇逐浪之际,师陀却远离热闹,谦默自处。虽然美籍华裔学者夏志清在《中国现代小说史》里给师陀小说以专章的篇幅,作出了很高的评价,但国内学界却因为看不到师陀的作品——“新时期”以来师陀重新出版的著作也只有寥寥两三种,所以很少有人关注他,研究者不过三两人而已。比较关注师陀的还是他的家乡河南的学人。那时——20世纪80年代中期,我正好在河南大学读研,导师之一的刘增杰先生正是师陀研究者,发表过一些研究师陀小说的文章,编辑了《师陀研究资料》。我入学后蒙刘先生赐赠一册,因此,我也尽可能寻找师陀作品,读后非常钦佩。1985年夏,师陀先生回访故乡,刘增杰先生邀请他来河南大学讲学,那年5月的一天,就在河南大学10号楼一层的现代文学教研室,师陀先生给我们这些青年学子讲学,他谦逊朴实的形象和亲切坦诚的谈吐,我至今记忆犹新。师陀先生当日的讲稿即是收入《师陀全集》第5卷的《我的风格》一文。

师陀先生

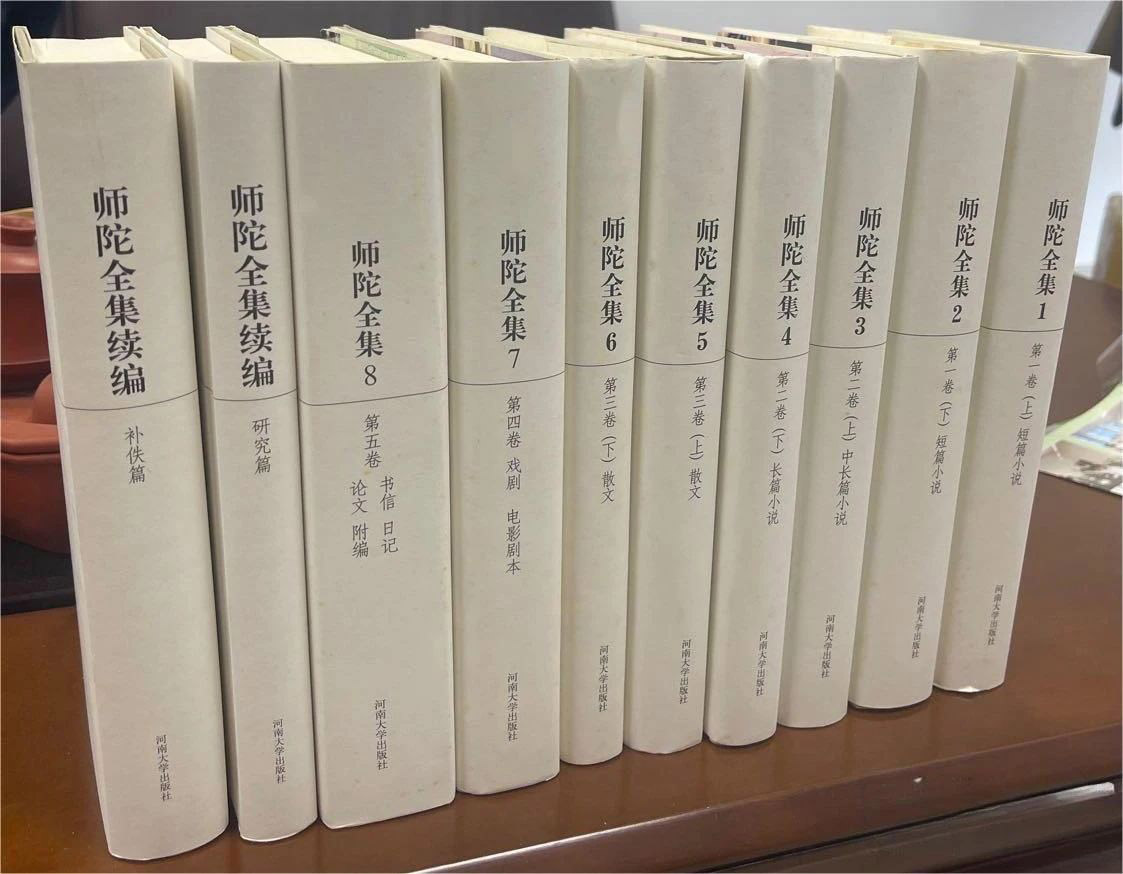

1988年10月,师陀先生默默辞世,身后几乎无人关注。虽然师陀生前似乎担任过上海作协副主席之类的职务,但发达的上海出版界和热闹的上海学界,对师陀的文学遗产漠不关心。没有忘掉师陀的,还是他的故乡河南的学者和出版机构。刘增杰先生对师陀一直念念不忘,在21世纪初下决心编辑《师陀全集》,以一人之力承担起了这项艰难的工作。经过数年的努力,到了2004年9月,刘增杰先生独自编校的《师陀全集》八巨册终于出版了,而且是严格按照文献整理的规范精心编校的。记得在出版前一月,我也返回河南大学校对同时出版的《于赓虞诗文辑存》,因此,与刘增杰先生见面,他拿出一大摞《师陀全集》校对稿焦急地说,出版社找来的校对“好心办坏事”,他们按照现行汉语规范“改正”师陀作品达数万处,这让他非常沮丧和为难。我赶紧与主持校务的关爱和兄商量,请他对出版社说明情况,赶快把“改正”的文字改回来。所以,《师陀全集》为读者和研究者提供的是保持了原样的师陀作品。出版后受到读者和研究者的欢迎,有力地推动了师陀研究的深入开展——自那之后,学界对师陀的研究显然日渐增强了。

现代作家的许多作品,最初都是在报刊上先行发表的,其后由于各种原因,不少作品未能及时收集和结集出版而长期散佚在外。所以,后人给他们编辑全集,最大的困难便是这些散佚在报刊上的作品的搜集与整理。也因此,初编某个作家全集是很难收集齐全的。《师陀全集》也是这样。面对浩如烟海的现代报刊,以刘增杰先生一人之力,是很难遍翻的,所以有所遗漏自然在所难免。事实上,《师陀全集》出版不久,现代报刊数据库就出现了,为现代文学文献的辑佚提供了很大的方便。因此,刘增杰先生和我以及我的博士生裴春芳,就分别发现了师陀的不少佚文,有些佚文非常重要。即如师陀的两部长篇小说《雪原》和《争斗》,都只在报刊上发表过而未曾结集出版。《雪原》曾经在《学生月刊》上全部刊完,共十八节,《师陀全集》只收入了《雪原》的前九节,遗漏了后九节;《争斗》则完全遗漏了。此外,还有一些短篇小说和散文仍散佚在集外。刘增杰先生和我互通信息,发现散佚的师陀作品不在少数,稍后就有意编辑《师陀全集》的续编。

《师陀全集》

《师陀全集续编》的工作在2012年初正式启动。其中的“补佚篇”400多页,收集了新发现的师陀短篇小说、散文、文艺批评等50余篇,而最重要的是补全了长篇小说《雪原》、补收了长篇小说《争斗》。《雪原》在原刊上是发表完了的,现在据刊物补全即可;《争斗》则完全是新发现的师陀长篇小说,它的前七章,自1940年11月至12月在香港《大公报·文艺》和《大公报·学生界》连载,此后停载了。停载的原因,据香港《大公报·文艺》和《大公报·学生界》的编者“启事”所言,是“《争斗》作者现在病中,续稿未到,此文暂停发表,敬希读者见谅”。其实真正的原因可能是《争斗》的抗日叙事不能见容于港英当局,所以报纸被迫停止刊载。但师陀并未放弃这部小说,随后在1941年7月“孤岛”上海出版的《新文丛之二·破晓》上发表了《无题》,那其实是《争斗》的另外两章。《争斗》的前七章是裴春芳发现的,《无题》两章则是我发现的。我们读后觉得这两部分应该是同一部小说《争斗》的不同章节,经裴春芳录入、缀合、校勘后,交付《师陀全集续编》“补佚篇”收入。我和裴春芳也都写了考释文章,认为1941年底太平洋战争爆发,“孤岛”上海完全沦陷,师陀自然不能继续写作和发表这部抗日小说了,所以《争斗》可能是一部未完成的长篇小说。抗战胜利后的1947年3月9日,师陀在《文汇报·笔会》第190期发表了一则寻稿《启事》——

师陀启事

长篇小说《雪原》(刊于上海出版之《学生月刊》),《争斗》(刊于香港《大公报》),及短篇《噩耗》(亦刊于香港《大公报》)存稿遗失,如有愿移让者,请函示条件,寄笔会编辑部。

按,《启事》中所谓“存稿”应该指的是小说手稿,由于时隔多年,师陀找不到这些存稿,自以为遗失了。但师陀此时要向公众征求的却并非他所遗失的手稿,而是公众保存的《雪原》和《争斗》在战时报刊上的刊发本——由于1941年末以后上海完全沦陷,作为知名作家的师陀为防止日伪的检查,不能保存这些刊发本,抗战胜利后他想继续完成包括《雪原》和《争斗》在内的“一二·九运动三部曲”的写作,便公开向保存有这两部小说刊发本的公众征求出让刊物(一个作家或一个刊物未能保存此前的某些刊物,事后向公众征求转让刊物,这种事在现代文坛上不止一次发生过),以便自己接续写作。只是随着解放战争的迅速发展,师陀的创作别有关怀,《争斗》以至整个“一二·九运动三部曲”就未能续写。

出乎意料的是,2017年5月,中国现代文学馆的慕津锋君在该馆手稿库整理资料时,偶然发现一部无名手稿,这些手稿用蓝黑色钢笔书写在“开明B20x20”的稿纸上。该稿没有作品标题,没有落款时间和作者署名。进一步检索,发现是师陀捐赠的手稿。从章节上看,该残稿只有第10章(一O)、11章(一一)、12章(一二)和13章(一三)四个部分。这四章正是《争斗》的手稿,除第十章已发表过,其余三章都是未刊稿。这是一个非常重要的发现,表明师陀当时已基本完成了《争斗》的写作,只是由于太平洋战争爆发,“孤岛”沦陷,余稿未能继续刊发,积压的年头久了,晚年的师陀自己也忘记了它们的存在,却幸运地被慕津锋君发现。慕津锋君很快就在《传记文学》杂志2017年第8期上发表了他的整理成果——《师陀四章残稿与其长篇小说〈争斗〉之间的关联》。我看到该期刊物,非常高兴,立即向该刊编辑部多索要了一本,转呈正在南京大学儿子家中休养的刘增杰先生,与他分享这个好消息。而好消息还不止于此,随后的2019年3月,慕津锋君又检索到师陀当年复写的一部手稿,共有十一个章节(第三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三章),缺第一、二章,经过艰难通读,发现该复写稿与收录在《师陀全集续编》“补佚篇”中的《争斗》九章及慕津锋2017年发现的四章手稿内容高度吻合。其中最重要的是第八章,这个新发现的第八章与收录在《师陀全集续编》“补佚篇”中的《争斗》第八章完全不同。慕津锋君细检上下文,发现该章情节当在《师陀全集续编》“补佚篇”中的《争斗》之第七章和第八章之间。换言之,这个新发现的第八章才是真正的第八章,原来被我们缀合在《争斗》里的第八章当顺推为第九章。慕津锋君随即在《中国现代文学研究丛刊》2019年第7期上公布了他的新发现——《师陀长篇小说〈争斗〉:从“未完稿”到“完成稿”——中国现代文学馆馆藏〈争斗〉档案的发现与考辨》。

所以,应该感谢慕津锋君细心检点文献,才使师陀未刊发且被他遗忘的《争斗》手稿失而复得,终于以完整的面目重见天日。慕津锋君真可谓师陀之功臣!

从师陀日后的一些回忆可知,《雪原》与《争斗》原是他筹划创作的长篇小说“一二·九运动三部曲”中的两部,这是师陀一生最重要也最庞大的创作计划。虽然这“三部曲”的最后一部不见眉目,但前两部《雪原》和《争斗》确已完成。如今我们重读这两部小说,不能不承认它们在师陀的创作中以至于中国现代文学史上,的确是很重要的创获。按,自“九一八”以来,中国的社会矛盾和民族危机日甚一日,到1935年华北危机之际,中国当真到了民不聊生、“国将不国”的地步,这不能不激起广大知识青年强烈的关怀和义愤。可是国民党当局却不作为,自由主义知识精英亦颇“冷静”,这反过来促使知识青年的思想比较普遍地并且相当迅速地向“左”转,从而掀起了汹涌澎湃的“一二·九”运动。在这场运动中成长起来的一代青年知识分子,也自称为“一二·九的一代”。这一代人的崛起对随后的抗日战争和解放战争,是至关重要的准备或预备。所以,“一二·九运动”标志着中国现代思想运动和革命运动的重大分化与转折,影响相当深远。当年的一些作家很快就敏锐地意识到“一二·九运动”的重大意义,从而迅速地在文学上予以表现。如齐同(高滔)的长篇小说《新生代》(第一部:“一二·九”)于1939年9月出版,立即得到茅盾的高度评价;20世纪50年代杨沫推出的长篇小说《青春之歌》,也着力描写了“一二·九运动”和知识分子的分化。这些都是人们耳熟能详的事情。不过,《新生代》只完成了一部,篇幅比较简短,未能将这场运动充分展开,艺术上也比较粗糙——在生活经验、思想修养和政治态度上,高滔和师陀都不相伯仲,只是高滔长期从事文学翻译和理论工作,《新生代》乃是他的创作处女作,所以,他的创作还处在比较生涩的初级阶段,但20世纪30—40年代之交的师陀,已是颇为出色、风格独特的小说家了,他的艺术经验和驾驭能力自然要胜于高滔。至于杨沫的长篇小说《青春之歌》则过于讲求“政治正确”而不无压抑自我感受之处。所以,比较而言,师陀的这两部长篇小说不论从艺术经营的规模、贴近历史的真实,还是开掘人物思想心理的深度来看,都令人刮目相看。

此前的学界由于不知有《争斗》的存在,因而对《雪原》也往往孤立地看,很少有人注意到师陀有个描写“一二·九运动”的长篇小说三部曲的宏大创作计划。事实上,作为“一二·九运动”的参加者,师陀对这场运动既有切身的体验,更对其意义与局限有深切的体认和反思,而用文学的方式反映这一运动,在他可能早就念念在心了。抗战的爆发显然激发了师陀的创作热情,促使他回顾不久前的这场运动,从而开始酝酿、构思,逐渐形成了三部曲的写作计划,乃于1939—1941年蛰居“孤岛”期间,集中精力于这个三部曲的创作。这对创作态度一向严谨、作品数量并不很多的师陀来说,无疑是少见的雄心勃勃的创作大工程。虽然这个“一二·九运动三部曲”的全部计划,因为“孤岛”沦陷而被迫中途停止,但现存的《争斗》和《雪原》两部小说,不论在师陀的创作生涯中,还是在现代文学史上,都可谓非同小可的存在。从现存的《争斗》和《雪原》两部来看,师陀创作这个三部曲确实下了功夫。他显然不满足于历史真实的记述,而在艺术上苦心经营,在思想上深入开掘,达到了相当高的水准。作者努力融抗日救亡、社会改造的宏大叙事与个性解放、人性关怀的日常叙事于一体,的确是别具匠心、手眼不凡。作品一方面写出了“一二·九运动”从爱国救亡运动向发动民众的社会改造运动扩展的过程,另一方面则始终围绕具体的人物来写,尤其对青年学生形象的刻画,可谓多侧面地细致着笔而又循序渐进地逐步深入——他们的爱国情操固然可爱可敬,他们个人的个性解放情怀和苦闷也让人同情,而当他们一腔热情地深入农村、宣传抗日,却不仅经历了自然的考验和生活的磨炼,而且常常遇到与农民群众格格不入、与农村社会实际脱节的问题,这完全出乎他们当初自以为是“播种者”而农民群众“正是等着他们播种的没有开垦过的良好土地”的预想,双方的距离竟是那样巨大……这正是反帝反封建的中国社会革命的难题之一。而作者在冷静地审视着这些年轻“播种者”的缺点的同时,也饱含同情地描写着他们内心情感的隐秘和相互之间的感情纠结,细腻地展现了人性的复杂性。并且,这个三部曲在结构安排上也相当自然妥帖,叙事转换颇为从容自如,不像《马兰》以及《结婚》那样因为过求紧凑而给人以促迫之感。如今遥想师陀当年心怀亡国奴之牢愁、蛰居“孤岛”上海悉心创作这部“一二·九运动三部曲”的苦心孤诣,仍令人感动和敬佩,而不能不叹惋其功败垂成。应该说,“一二·九运动”与中国现代文学以至中国现代革命之关系,是一个特别值得关注的大问题,却至今被现代文学研究界所忽视。师陀的三部曲无疑是“一二·九运动”最重要的文学见证和文化反思,在此略为申说,希望能够引起研究者的进一步关注。1

鉴于《师陀全集续编》“补佚篇”所收《争斗》仍不完整,所以慕津锋君对《争斗》的刊发本和未发表稿进行了细心的考订与缀合,并与他自己的研究成果合并为一书,交由河南大学出版社出版。这无疑是对师陀文学遗产的重要补充,也是对寂寞的师陀先生和病逝的刘增杰先生的最好纪念,当然,对师陀的读者和研究者来说,更是令人欢欣鼓舞的好事,相信此书的出版,一定会推进师陀研究的深入开展。正是因为对师陀作品的共同爱好,我与慕津锋君相识并且熟悉起来,他因此希望我能为这本书写几句话,我很愉快地答应了他的邀约。只是近来诸事纷扰,为文不免有些拖拉,直到现在才勉强写了上面的话,就权作介绍吧。

2023年7月25日

于清华大学蒙民伟人文楼

注释

* 本文是为慕津锋著《一部“浮出水面”的师陀长篇革命小说〈争斗〉的发现与考辨》(该书即将由河南大学出版社出版)所写的序言,谨以此文纪念师陀先生和刘增杰先生。

1.以上两段据本人的文章《芦焚的“一二·九”三部曲及其他——师陀作品补遗札记》改写,原文发表在《河南大学学报》2012年第5期。

|