|

编者按

2005年10月17日,101岁的巴金先生永远离开了他深爱的读者,离开了他用一生热忱守护的文学。40多年前,正是这位自称“不善于讲话”的老人,以一纸信笺、一篇后记、一颗赤心,叩响了时代的回音。他说:“应该有个单位来搜集这些东西。”他说:“我除捐赠资料外,还可以捐点钱。”于是,一粒种子落下——中国现代文学馆,从无到有,从万寿寺的春雨到芍药居的江河,一路浩荡,成为我们今天共同仰望的文学星空。

巴金不仅给了我们一个馆,更给了我们一种精神。他捐出手稿,捐出藏书,捐出稿费,也捐出了自己那颗“燃烧的心”。他说:“我们的新文学是表现我国人民心灵美的丰富矿藏。”而他,正是那举起火把,带领我们走进矿藏深处的人。

今天,当我们走在现代文学馆静谧的库房,触摸《家》的手稿,在展厅凝视他珍藏的《北平笺谱》,或者只是静静站在镌有他那句“我们有一个多么丰富的文学宝库”的巨石面前——我们仍能感受到他的温度,他的执着,他那份“变得善良些,纯洁些,对别人有用些”的真诚。

谨以这篇巴金先生于1980年创作的散文,纪念巴金先生逝世二十周年。

随想录三九《探索之三》

去年(1979)五月上旬我在巴黎见到当代法国著名画家让·埃利翁先生,他对我国很感兴趣,希望到我国访问并在大城市中举行画展。我们谈得融洽。他和我同年,为庆祝他生日举行的他个人的画展那天下午在蓬皮杜文化中心开幕,我因为日程早已排定无法接受他的邀请,深感遗憾。最近得到朋友们从巴黎来信知道让·埃先生的愿望就要成为现实,他的画展将于今年秋季在我国京沪两地举行。这是一个很好的消息。在上海再见到这位老人听他畅谈访问我国的观感,这对我将是莫大的愉快。不用说,这次画展对我们两国文化的交流也会有大的贡献。

让·埃先生的朋友希望我为画展的目录作序,这是对我的信任和重视,我很感谢他们的好意,但是我终于辞谢了,因为我拿起笔准备写作的时候发现自己对绘画一无所知。我喜欢画,却不懂画。

1928年7月巴金在法国的拉·封丹中学

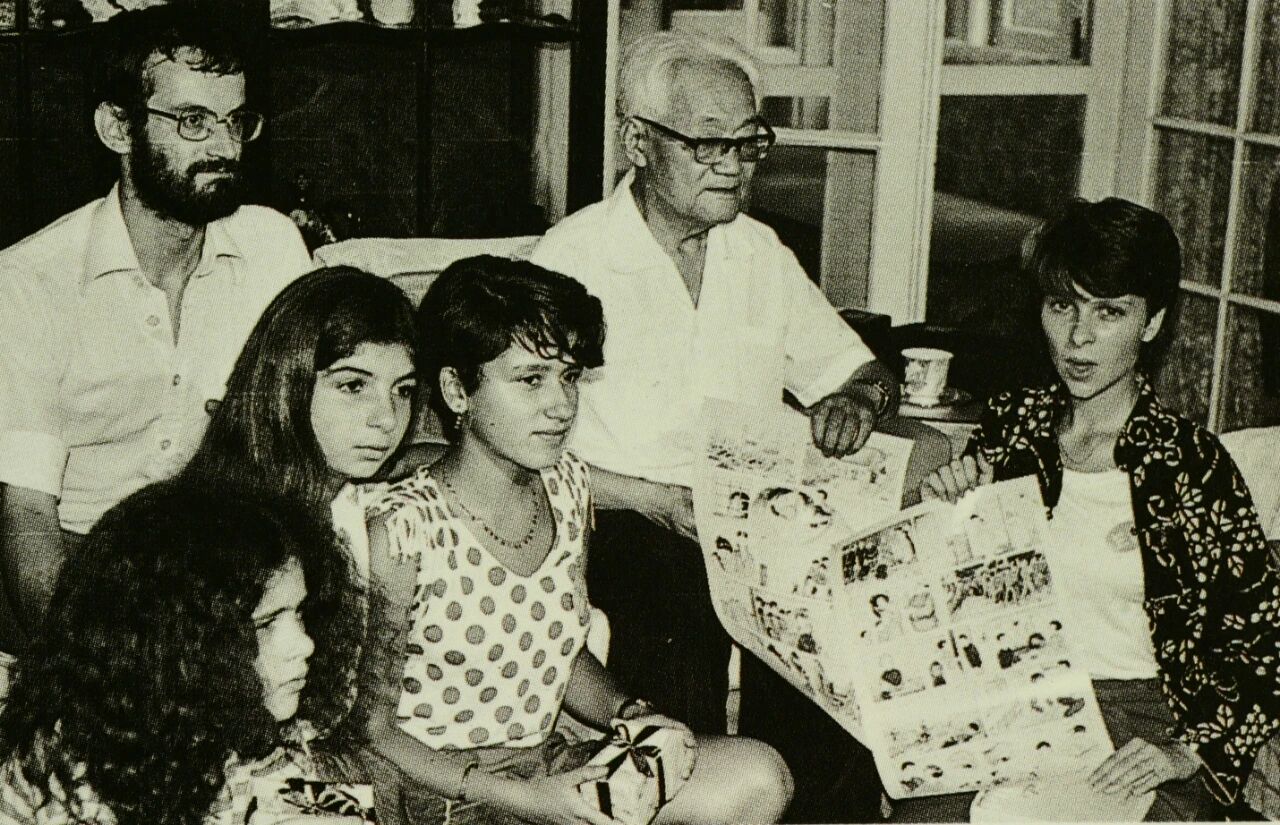

1984年8月,巴金在家中接待了四位法国小姑娘,他们是法中友协举办的“我所了解的中国”绘画比赛一等奖和二等奖的获得者。其中15岁的莎薇(右一)的获奖作品是一组连环画。她是根据巴金小说《春》的法译本故事想象出来的。

同时我喜欢诗,却不懂诗。朋友们送诗给我看,新诗也好,旧诗也好,我看后也可以背上几句,但是意见我一句也提不出。

对小说、散文也是如此。

记得两年多以前一天晚上,有一位青年跑到我家里来,拿出一篇小说要我看后给他提意见。他以为小说不长,不过几千字,看起来不费事,提意见更容易。可是我差一点给逼死了。幸而我的女婿在我家里,他当时还是文艺刊物的编辑,我想起了他,把他叫了出来,解了我的围;他很快就看完作品提了意见,把客人送走了。

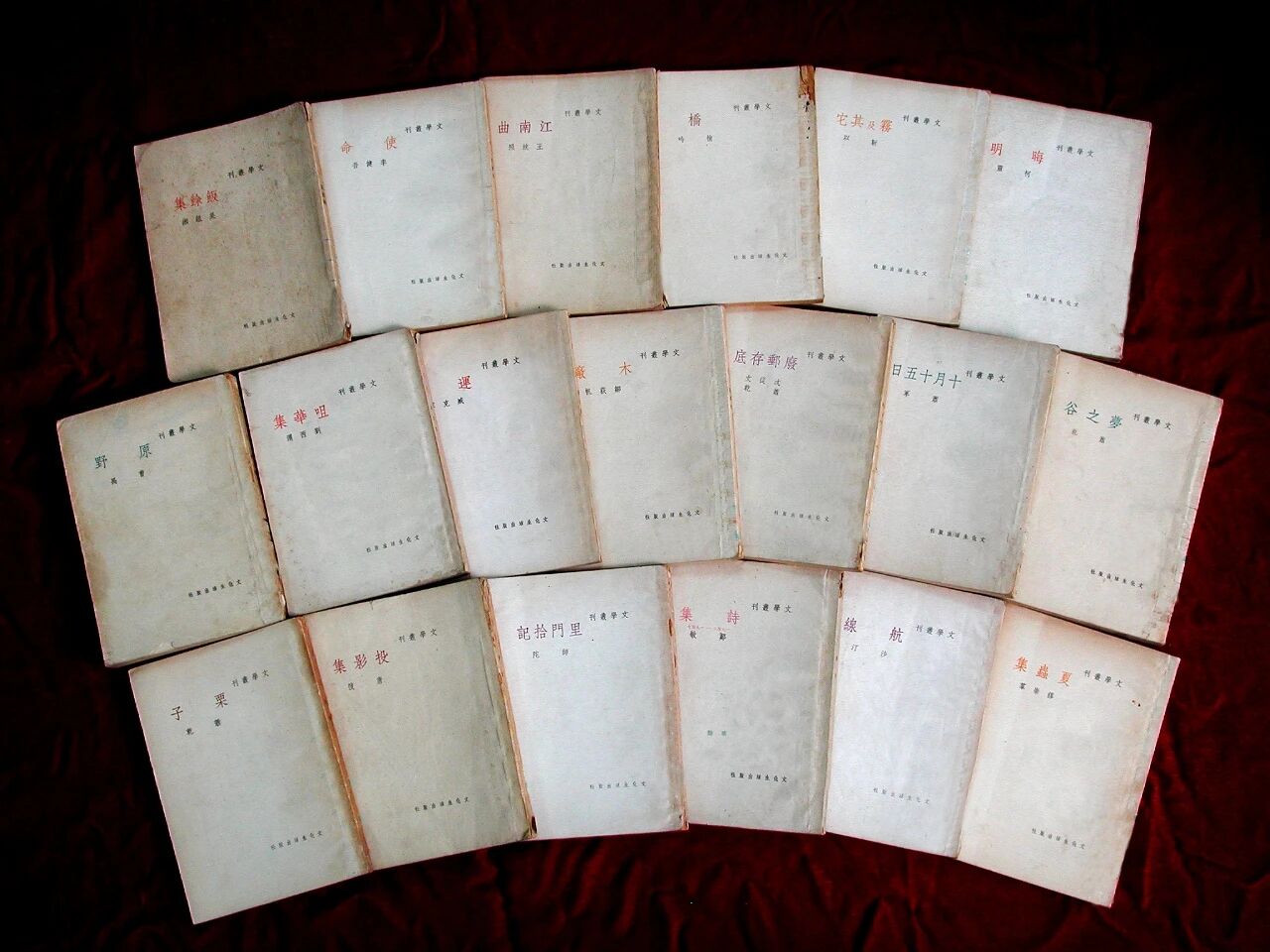

有人不相信,就说:“你不是编辑过文学刊物和文学丛书吗?”有这么一回事。不过那些文学期刊都是友人靳以主编的,我只是挂个名,帮忙拉点稿子。丛书呢,我倒编过几种,但也只是把书推荐给读者,请读者做评判员,我自己很少发表意见。

巴金主编的《文学丛刊》

1985年4月,巴金在中国现代文学馆参观。

所以到今天我还是一个不懂文学的外行。然而我写文学作品写了五十多年,这也是事实。当然,评论家也可以说它们不是文学作品,一九六七年就有人(甚至有些作家)说它们是“破烂货”,而且我自己反复声明我绝不是为了要做“文学家”才奋笔写作。我写作,因为我在生活。我的小说是我在生活中探索的结果,一部又一部的作品就是我一次又一次的收获。我当时怎样看,怎样想,就怎样写。没有作品问世的时候,也就是我停止探索的时候。

我的探索和一般文学家的探索不同,我从来没有思考过创作方法、表现手法和技巧等等的问题。我想来想去的只是一个问题:怎样生活得更好,或者怎样做一个更好的人,或者怎样对国家、对社会、对人民有贡献。一句话,我写每篇文章都是有所为而写作的。我从未有过无病呻吟的时候。我发表文章,也曾想到它会产生什么样的社会效果。但是我所想望的社会效果与作品实际上产生的常常有所不同,我只是一方面尽力而为,另一方面请读者自己评判。作者本人总想坚持一个原则:不说假话。

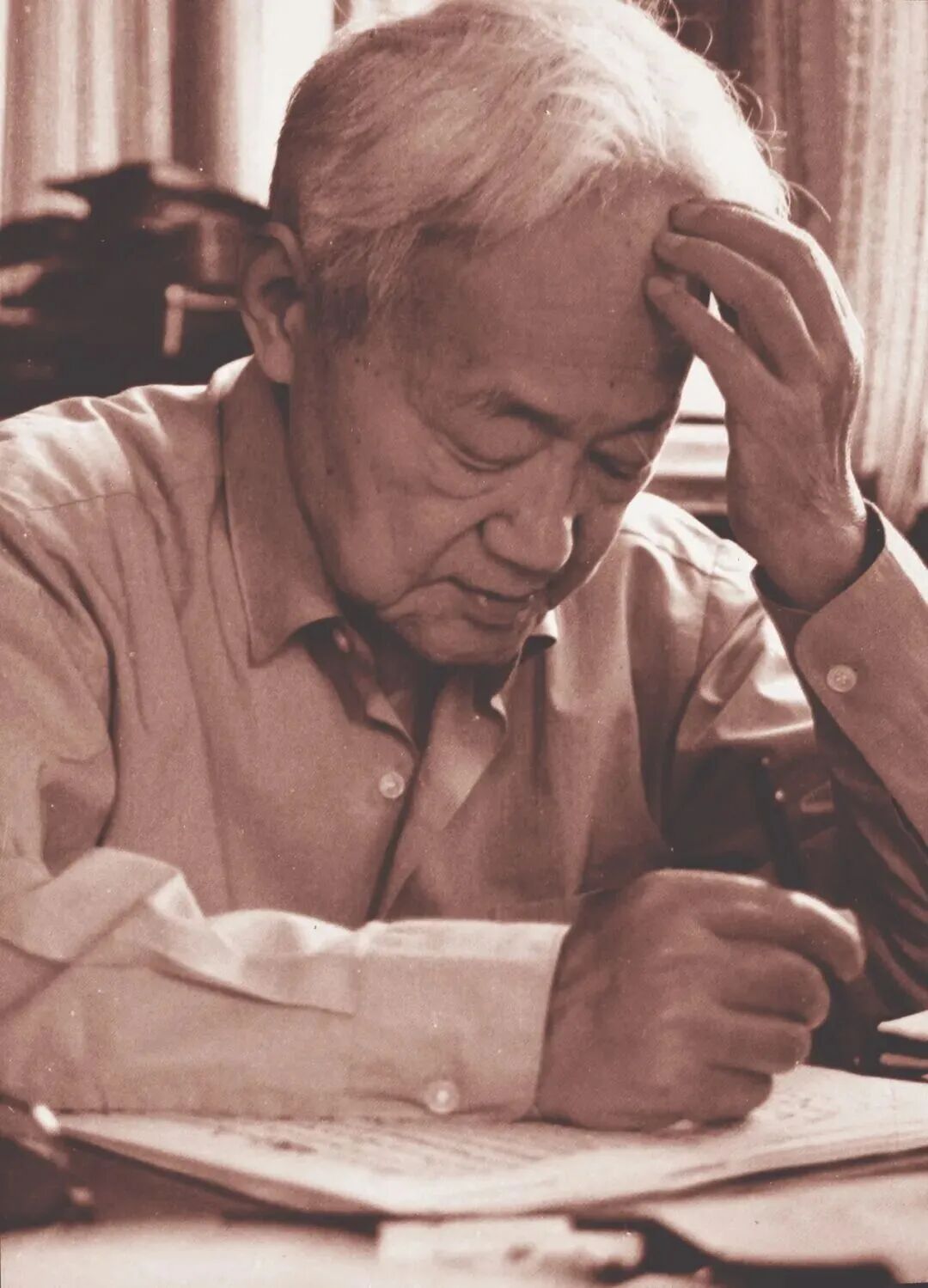

写《随想录》时期的巴金

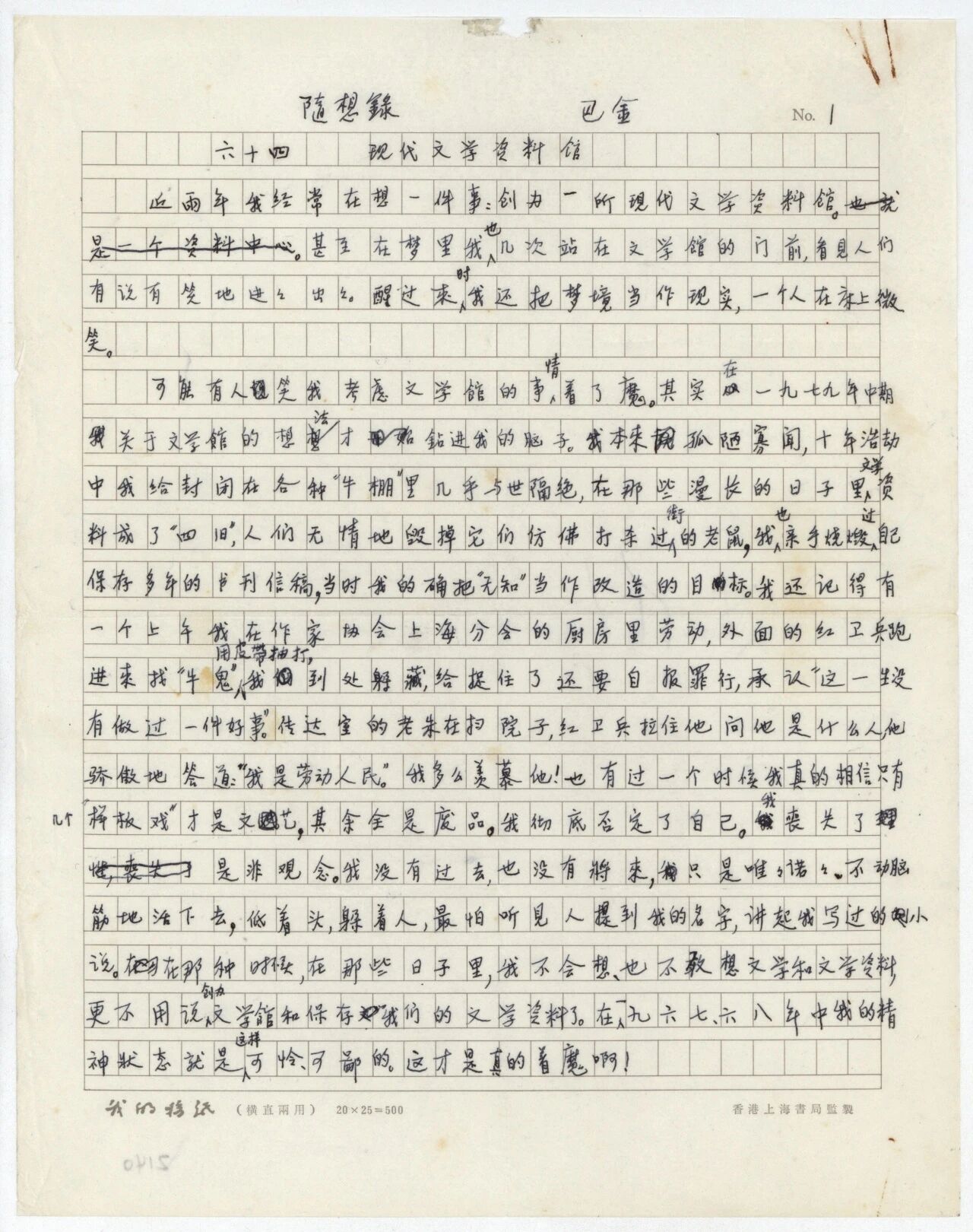

《随想录六十四·现代文学资料馆》手稿,

中国现代文学馆藏。

但我是不是做到了呢?这很难说。回想起来,我也说过假话,而且不止一次,那就是听信别人讲话不假思考的时候。我还记得一件事情:一九三四年上半年我在上海《中学生》杂志上用“马琴”这个笔名发表了一篇《广州》,是杂志社约我写的地方印象记。文中提到那座可以拆开的海珠桥,我写道,听说这是从瑞士买来的旧桥。一位广东朋友对我这样讲过,我不加考虑,就把他的话抄录在文章里。这句毫无根据的话让当时的广州市政府的人看到了,他们拿出可靠的材料,找发行《中学生》杂志的开明书店交涉,书店无话可说,只好登报道歉,广告费就花去两百多元。我贩卖假话闯祸的事大概就只有这一件。但我写文章时并不知道这是朋友的信口“随说”。像这样的事以后还有,只是没有闯祸罢了。因此我应当补充一句:坚持不说假话,也很困难。

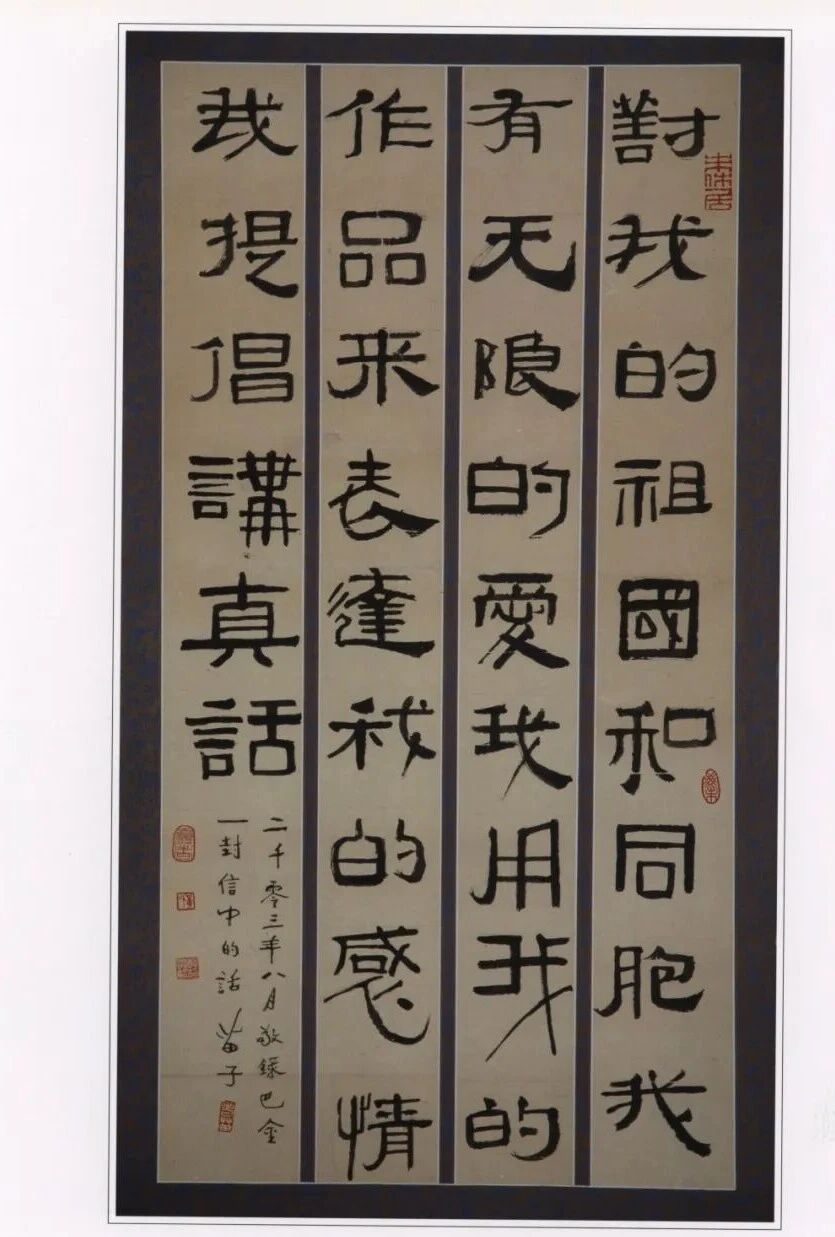

2003年黄苗子《敬录巴金一封信中的话》书幅,巴金珍藏并捐赠,中国现代文学馆藏。

但是我从来没有想过欺骗读者。我倒愿意拿本来的面目同读者见面,我说把心交给读者,并不是一句空话。我不是以文学成家的人,因此我不妨狂妄地说,我不追求技巧。如果说我在生活中的探索之外,在写作中也有所探索的话,那么几十年来我所有追求的也就是:更明白地、更朴实地表达自己的思想。在旧社会中写作,为了对付审查老爷,我常常挖空心思,转弯抹角,避开老爷们的注意,这是不得已而为之,但这绝不是追求技巧。有人得意地夸耀技巧,他们可能是幸运者。我承认别人的才华,我自己缺少这颗光芒四射的宝石,但是我并不佩服、羡慕人们所谓的“技巧”。当然我也不想把技巧一笔抹杀,因为我没有权利干涉别人把自己装饰得更漂亮。每个人都有权随意化妆。但是对装腔作势、信口开河、把死的说成活的、把黑的说成红的这样一种文章我却十分讨厌。即使它们用技巧“武装到牙齿”,它们也不过是文章骗子或者骗子文章。这种文章我看得太多了!

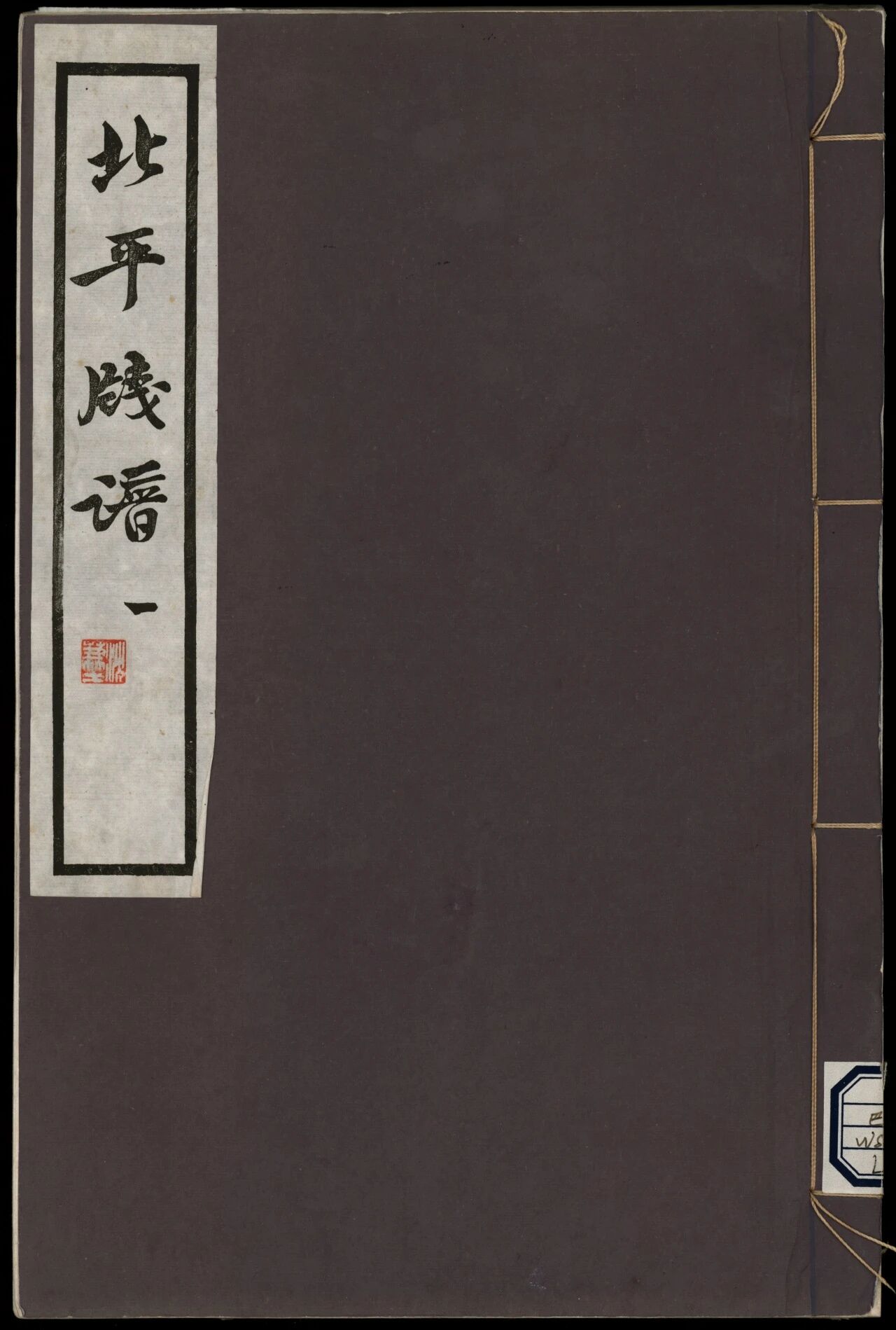

1933年鲁迅、西谛合编《北平笺谱》,巴金珍藏并捐赠,中国现代文学馆藏。

三十年代我在北平和一个写文章的朋友谈起文学技巧的问题,我们之间有过小小的争论,他说文学作品或者文章能够流传下去主要是靠技巧,谁会关心几百年前人们的生活!我则认为读者关心的是作品所反映的生活和主人公的命运,我说,技巧是为内容服务的。什么是技巧?我想起一句俗话:“熟能生巧”。每个作家都有自己的写作经验。写熟了就有办法掩盖、弥补自己的缺点,突出自己的长处。我那位朋友写文章遣词造句,很有特色,的确是好文章!可是他后来一心一意在文字上下功夫,离开生活去追求技巧,终于钻进牛角尖出不来。当然他不会赞同我的意见,我甚至说艺术的最高境界,是真实,是自然,是无技巧。我还说,生得很美的人并不需要浓妆艳抹,而我的文章就像一个生得奇丑的人,不打扮,看起来倒顺眼些。我不能说服他,他也不能说服我,我们走的是两条不同的探索的路。

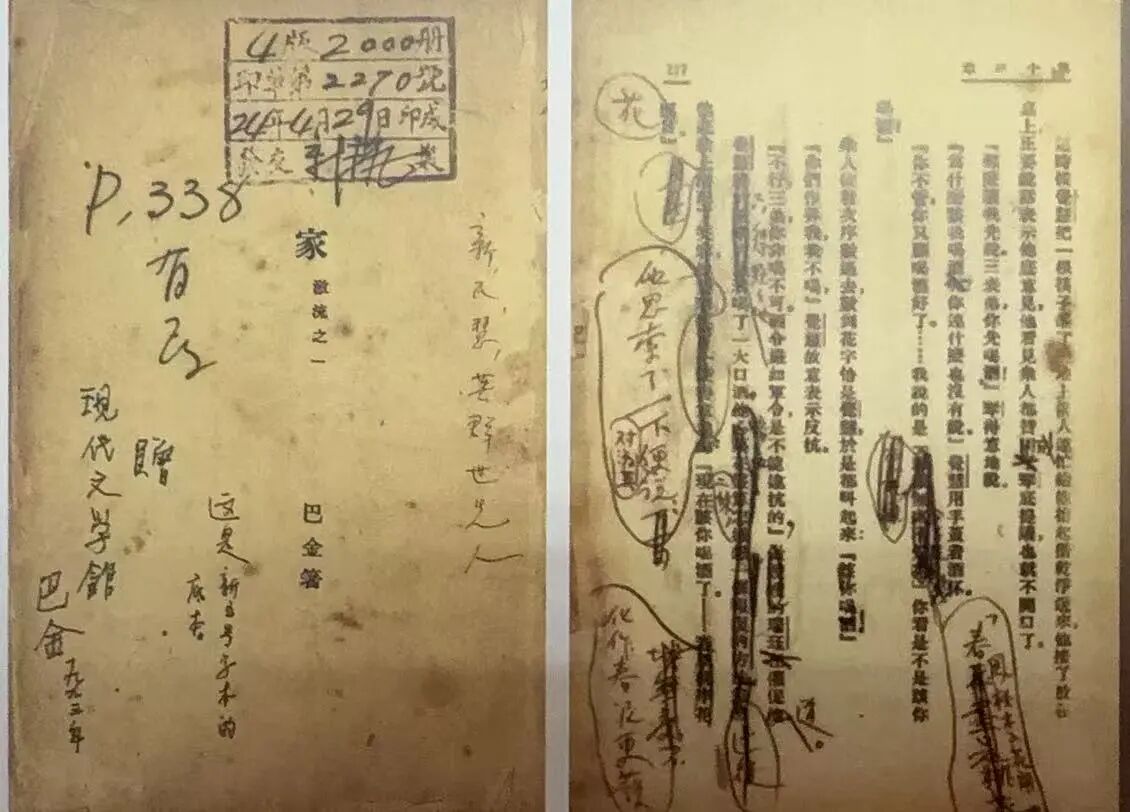

巴金《家》修改稿,中国现代文学馆藏。

四十几年过去了,我们两个都还活着,他放弃了文学技巧,改了行,可是取得了新的成绩。我的收获却不大,因为我有一个时期停止了探索,让时光白白地飞逝,我想抓这个抓那个,却什么也不曾抓住。今天坐在书桌前算了算账,除了惭愧外再也讲不出什么。失去了的时间是找不回来的。但是未来还不曾从我的手中飞走,我要抓紧它,我要好好地利用它。我要继续进行我生活中的探索,一直到搁笔的时候。

我不能说我的探索是正确的,不!但它是认真的。一九四五年我借一个小说人物的口说明我探索的目标:“变得善良些,纯洁些,对别人有用些。”

那么我已经做到了?没有,远远没有!所以我今天仍然要说:我不是一个文学家,我也不想做一个艺术家,我只要做一个“善良些、纯洁些、对别人有用些”的人。为了这个,我绝不放下我的笔。

巴金著《憩园》,文化生活出版社1944年版,中国现代文学馆藏。

巴金著《寒夜》,晨光出版社1947年3月版,中国现代文学馆藏。

|