|

以切身体验为基础的艺术创造

阎浩岗

红色文学史指中国共产党直接领导或直接影响下的文学史,是中国现当代文学史的主脉。中国红色文学的起点,以瞿秋白的系列纪实散文《饿乡纪程》《赤都心史》和蒋光慈的诗歌与小说为主要标志。后来又出现了茅盾以及华汉(阳翰笙)的小说。至此,红色文学就有了两大流脉:

第一流脉的创作,严格以特定历史时期党中央对社会历史和现实的基本认识为依据进行艺术表达,将这种认识形象化,通过文学创作直接宣传党的政策方针。这些作品以政治宣传为基本职责,以鼓舞民众参与革命斗争为宗旨,其中有些成为流传至今的红色经典。另一流脉的创作笃信共产主义理想,坚决拥护党的领导,但始终以自己的直接经验、切身感受、独立思考为基础,以艺术的真实性和审美的创造性为前提进行创作。这类创作为无产阶级政治服务的方式是从个人具体情况和艺术个性出发的,是灵活多样的。我认为,徐光耀就属于这一脉。

徐光耀的主要小说作品几乎都以抗战为题材。其中最著名的是《平原烈火》和《小兵张嘎》,此外还有《望日莲》《四百生灵》《冷暖灾星》等。他的作品高度还原历史现场,写出了战争的残酷性,不回避写失败。他认为“失败中有英雄,在失败里头的英雄比胜利里头的英雄更英雄”。作品始终将人物塑造而非故事情节置于首位,具有较高的文学价值和文学史地位。

徐光耀多次在访谈中表示,自己的小说几乎都以个人直接经验和切身体验为基础,都有真人真事的原型,只进行了少量的艺术想象和虚构。同时,他也明白,写小说不同于写通讯报道或报告文学。他说丁玲和萧殷教给他,小说首先要写人物、塑造性格,要创造艺术典型。《平原烈火》在还原“铁壁合围”的历史现场方面,文献价值类似于稍早出版的王林的《腹地》;新时期以后创作的《四百生灵》《冷暖灾星》等作品,在人性发掘方面达到了新的深度;中期的《小兵张嘎》塑造的嘎子形象性格鲜明,将其放在上世纪50至70年代的高玉宝、潘冬子等少年儿童形象系列中,显得格外与众不同。徐光耀将这一形象置于特定的社会历史环境中,基于独特的家庭环境、成长经历和个性气质,写出了他独特的思维、语言与行为方式。

作为一个从小受党教育的革命文艺战士,忠于个人经验、追求艺术真实、艺术个性的徐光耀,也始终注意作品的社会效果。他在创作实践中不断提高自己的水平,逐步超越个人经验局限,注意在作品中体现党的领导的重要作用,体现军民鱼水关系,做到政治内容和艺术形式的统一。

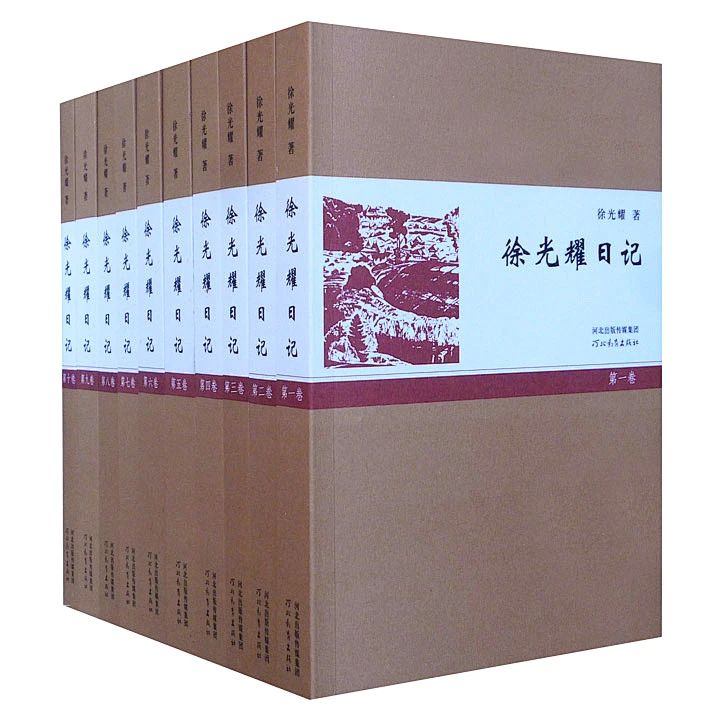

徐光耀对红色文学史的贡献,不仅限于小说和电影。新世纪出版的《徐光耀日记》有助于研究者了解革命文艺战士的心路历程,有着很高的历史文献价值;回忆性散文集《昨夜西风凋碧树》也有很强的文学性、可读性和史料价值。作为20世纪中国重大历史事件的亲历者,徐光耀有明确的存史意识,也有留下传世之作的自觉追求。如今的文学批评和文学史书写,注重审美价值和文献价值的统一,以此观之,徐光耀的创作在中国红色文学史、中国现当代文学史上有自己的重要位置。

(作者系河北大学文学院教授)

像白洋淀的芦苇,扎得下根,经得起风浪

周永战

徐光耀是河北雄县人,我和他是老乡。我最早接触的作品是电影《小兵张嘎》,小嘎子让我们着迷且敬佩,后来我开始有意识地找他的作品来读,做些研究,写些文章。

2019年5月,徐老赠我十卷本的《徐光耀日记》,我如获至宝。读后才让我真正走进了徐光耀的内心世界,“认识”了一个人生经历如此曲折丰富的徐光耀。《徐光耀日记》是一座宝库,我是“挖宝”者,也是受益者。和我同时“挖宝”的还有小兵张嘎博物馆馆长殷杰,读日记的过程中,我们每每互通心得。

这个时候,我们正参与筹建白洋淀文化苑徐光耀文学馆,日记给我们提供了很多线索和材料,使文学馆的内容更加丰富,史料更加准确。后来我们又根据挖掘到的线索参与筹建了孙犁致徐光耀手书陈列室、“华北联大在束鹿”系列展馆、雄县红色文化展览馆徐光耀展厅、雄县段岗村徐光耀故居展馆、石家庄市图书馆内的徐光耀文学馆等,共同编著了《光辉岁月:图说徐光耀》一书,以图文并茂的形式向世人形象生动地展示徐光耀的人生经历和文学成就。

殷杰抓住日记中记述到徐老和金学铁是同学且交往密切这一线索,辗转联系上了金学铁的儿子金海洋,获得了更多资料。日记读得越细,觉得需要挖掘、整理的东西越多。日记中记述了徐老和许多文化名人和革命前辈的交往,生动感人,有故事、有情怀,带有鲜明的时代特色,其人性的纯粹和人格的高尚令人敬仰,至今仍有极强的历史意义和现实意义。

在徐老日记里,无论是战火中的华北联大还是新中国成立初期的中央文学研究所,师生们的思想状态、学习状态、生活状态无不跃然纸上,他们青春飞扬、奋发有为、昂扬向上的精神令人感动。我和殷杰都被这些人所感动着,我要写,他也鼓励我写,于是便有了《火种:徐光耀在华北联大》和《流金:徐光耀在中央文学研究所》两部书稿。华北联大在束鹿和正定办学的这段历史,还没有人进行过深入研究,徐老日记提供的契机,正好填补了华北联大研究的空白。在我写这两部书稿时,殷杰抽取日记中相关记述,委托画家杨金祥和罗希贤分别绘制了200幅《徐光耀在华北联大》、344幅《徐光耀在中央文学研究所》。

我们的书稿写完之后,90多岁高龄的徐老,逐字逐句审读,甚至连错别字和标点符号都一一改正,并且一再叮嘱我,写纪实作品贵在真实,最忌虚构,这让我既感动又钦佩。我在徐老日记中读出了一座巍峨的高山,无论是人格魅力还是文学成就,都令我仰止。

战争的洗礼与和平年代的曲折经历,使徐老对生活的理解和感受更加深刻,这也成了他的作品的生活源泉。因为他根植于生活太深,语言才那样鲜活、故事才那样生动、人物才那样感人,他的作品才受人欢迎。

徐老扎得下根,经得起风浪,就像白洋淀的芦苇一样,叶碧根深,坚韧而生命力顽强。让人敬佩的正是他在逆境中能够泰然处之,敢说真话,坚持真理,不失军人本色。徐老不但是一位杰出的作家,还是一位从战火中走过来的忠诚的革命战士,端得起枪,拿得了笔,能文能武。他参加革命的自愿,在革命道路上的自觉、成长过程中的自强,以及身处逆境时的自励、取得成绩时的自警、成名之后的自谦,都值得我们学习。

(作者系白洋淀文化苑徐光耀文学馆名誉馆长)

作家手握的笔是战士手中的枪

董夏青青

作为一名军队的文学创作员,从我少年时读到徐光耀的小说,到近日重读徐老的小说、报告文学、散文和日记等文章,每当目光触及那些从战火中锻造出来的文字,总感到一股灼热滚烫的力量在涌动。他的作品不仅为民族标示了精神高地之所在,更为青年作者照亮了一条通往崇高与广阔的创作之路。

徐老的艺术生命植根于冀中平原那片浸透血与泪的土地。作为一名13岁就参军,闯过枪林弹雨的战士,徐老亲历了日寇的凶残、见证了战争的惨烈,锥心刺骨的生命体验使他笔下的众多人物角色,绝非书斋里苦思冥想的产物,而是从硝烟弥漫的战场、同生共死的战友、坚韧不屈的民众,更是从他自身非凡的经历当中“活”出来、“立”起来的形象。他的作品是中华儿女顽强不屈的抗争精神的最佳见证。

对于青年作者来说,远离生活的创作就是无源之水、无本之木。尤其是军队作者,必须深深扎进基层一线,切身感受官兵们的心跳与脉搏、记录他们的欢笑与泪水,体会他们的光荣与梦想,否则创作永远与现实生活隔着一层,无法达到震撼和触动读者的内心的力量。但并非说只要身处一线,笔下的人物就必然能摆脱概念的苍白,拥有血肉的温度和灵魂的重量。对此,徐老淬炼艺术真实的创作追求很值得我们学习,徐老对战斗生活的创作,并非进行简单的照相式记录,而是在深入观察体验的基础上,将生活的“真”升华为艺术的“美”与“力”。《平原烈火》中有众多角色,不光主角周铁汉令人印象深刻,“心眼儿里来得真快”的战士“干巴”这样的配角也使人过目不忘。青年作者应像徐老这样,一方面,倾注情感去挖掘人物的复杂性、独特性、成长性,写出人物在矛盾冲突中的挣扎、选择与蜕变。一方面,擦亮语言这一作家的武器,努力提升语言的精准度、表现力和审美韵味。同时,努力做到对历史、生活、人物性格逻辑的把握和遵循,在虚构中建立可信的“真实感”。

青年作者应当学习徐老始终不忘创作使命的坚守。徐老的创作生涯,本身就是一部充满韧性与赤诚的精神史诗。徐老不仅对战斗生活十分熟悉,对社会政治、经济、自然和民生民俗都有着全面的了解把握。这提示我们,要聚焦生活真实、磨炼思维和技艺,笔触方能穿透纷繁表象,深入现实与历史的肌理。我们尚处青年时期,创作之路不会始终平坦,也许会遭遇瓶颈、挫折和迷茫。那时,不妨再度翻看徐老的日记等作品去获取拔节向上的力量。徐老于人生低谷时创作的《小兵张嘎》,已成为世界了解中国抗战历史、认识中国人民的一个窗口。徐老用他的创作自觉承担起了民族历史和文化的记录者、阐释者和传播者的责任,对真善美怀有执着的信念与追求,对文学事业保持最纯粹的热爱与激情。这份赤诚就是抵御世俗诱惑、克服创作疲劳、永葆艺术活力的核心密码。

身处波澜壮阔的新时代,作为军队青年作家,手握的笔就是战士手中的枪。我们应当从徐老的创作精神中汲取力量,以嘎子般的赤诚与锐气,扎根于军营,淬炼于强军兴军的伟大实践,担当起为英雄塑像、为强军抒怀、为民族复兴鼓与呼的光荣使命。唯有肩扛使命,勇毅前行,创作之路方能通向辽阔。

(作者系陆军政治工作部宣传文化中心文学创作员)

伟大的作品,源于无比的真诚

赵卯卯

徐光耀的传奇一生和他书写的不朽篇章,是青年作家仰望学习的丰碑榜样,我在徐老身上学习到的最重要的一点就是——伟大的作品,源于无比的真诚。

一是要真诚地面对生活,在现实生活中找到故事。小时候看露天电影《闪闪的红星》《鸡毛信》《小兵张嘎》,我特别崇拜那些小英雄们,最喜欢嘎子的忠诚勇敢、聪明机灵。现在,我已从事儿童文学创作十多年,嘎子的形象一直牢牢地存在于我的脑海之中。我感叹于嘎子这个小兵的生动鲜活,感叹于徐老对这个形象的精雕细琢。徐老笔下人物的鲜活感、故事的真实感,是用双脚丈量出来的,这份源于生活的真实,让他的文字拥有了直抵人心的力量。青年作家要学习徐老真诚面对生活、到生活中间找故事的态度与精神,真正理解、尊重并融入人民的生活,倾听他们的故事与喜怒哀乐,才能像徐老那样真实生动地塑造人物,才能写出让孩子们共鸣、让成人也动容的故事。

二是要真诚地对待儿童,在文学世界中塑造典型人物。嘎子身上带着孩童的顽皮与缺点,更闪耀着金子一般的优秀品质,这正是徐老毕生践行的创作理念——文学首先是人学,一部作品能否成为经典,关键在于能否刻画那鲜明独特、不可替代的“这一个”。徐老在介绍《小兵张嘎》创作经历时说,“我脑子里存了很多嘎人嘎事”,他笔下的嘎子不是一个幻想中的概念,而是一个从战火中“复活”的、有血有肉的少年战友,这样的人物形象具有穿越时空的永恒美学价值与精神感召力。每当我进行创作时,徐老和嘎子总是跃入我的脑海,仿佛告诉我儿童文学绝不能因为面向少年读者就降低艺术标准,儿童文学作家要更加平等地观察儿童、塑造儿童,赋予他们真实的血肉、独特的个性和打动人心的力量,让作品超越时代的局限,创作出属于当今时代的“嘎子”。

三是要真诚地面对命运,在人生道路上守护文学的意义。徐老经历过战争的残酷,也承受过岁月的风霜与时代的波折,但无论顺境逆境,他从未被压垮,面对困境和压力,徐老更加忘我地投入到文学创作中。在《昨夜西风凋碧树》里,徐老回忆道:“写着写着,那些牺牲的战友就围过来:被鬼子挑破肚肠还拉响手榴弹的‘瞪眼虎’,为护电台跳进冰河的通信员……他们把我从泥潭里拽出来,拖回战火中的冀中平原。”两个月不分昼夜的写作,《小兵张嘎》成为了他精神救赎的方舟。这份把苦难酿成蜜的本领,源于徐老骨子里的“凿真”的哲学。

今年8月,我去河北作协参加活动,恰逢河北文学馆有徐光耀文学创作展,当我凝视徐老手稿时,感慨万千。那些文学史上的经典,原来都是同一把“冷板凳”上长出的年轮。徐老将生活的磨砺、内心的波澜,甚至苦难的沉淀,都转化为创作的动力与源泉。对文学前辈的仰慕与敬重,让我在学习与感念之中更加懂得,唯有以真诚面对文学与自己,方能触摸创作的真谛,方能看到山上的风景,因为文学永恒的根系,深扎于苍生不老的沃土,精神常青的脉络,生长在碧树参天的高峰。

(作者系河北省沧州市作协主席)

做人、做事、搞创作,“真”是根本

徐 丹

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,也是父亲徐光耀百岁寿诞。父亲最显著的文学成就无疑是他的抗战文学,《平原烈火》《小兵张嘎》等都已成为经典,这当然得益于父亲抗战的亲身经历,也是他文学创作的源头活水。不仅如此,在文学之路上,父亲一直秉承着现实主义的创作方法,忠实践行延安文艺座谈会上的讲话精神,牢记一位作家的责任和担当,坚持为人民创作。

父亲说他“凿真”,刨真东西、较真儿、钻真理。在他看来无论是做人、做事,还是搞文学创作,“真”是根本、是灵魂,唯有真实,才会永久。“凿真”一直是我最钦佩父亲的一点,也是父亲留给我以及我们全家的最宝贵的精神财富。

我虽然没有像父亲一样搞文学创作,但我一直觉得父亲的“凿真”是极有生命力的,在自己的岗位上,用真心,做真事儿,使真劲儿,较真理儿,都会大有收获。这也是我愿意拿父亲的“凿真”与大家共勉的原因。

(作者系徐光耀之子)

|