|

榜样的力量

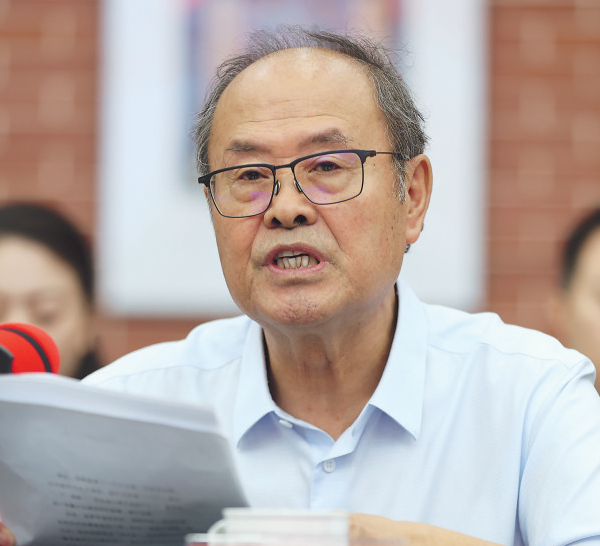

阎晶明

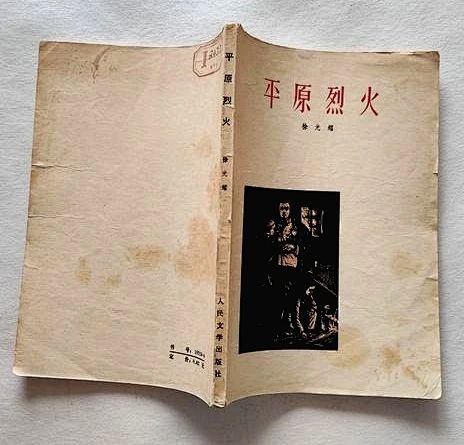

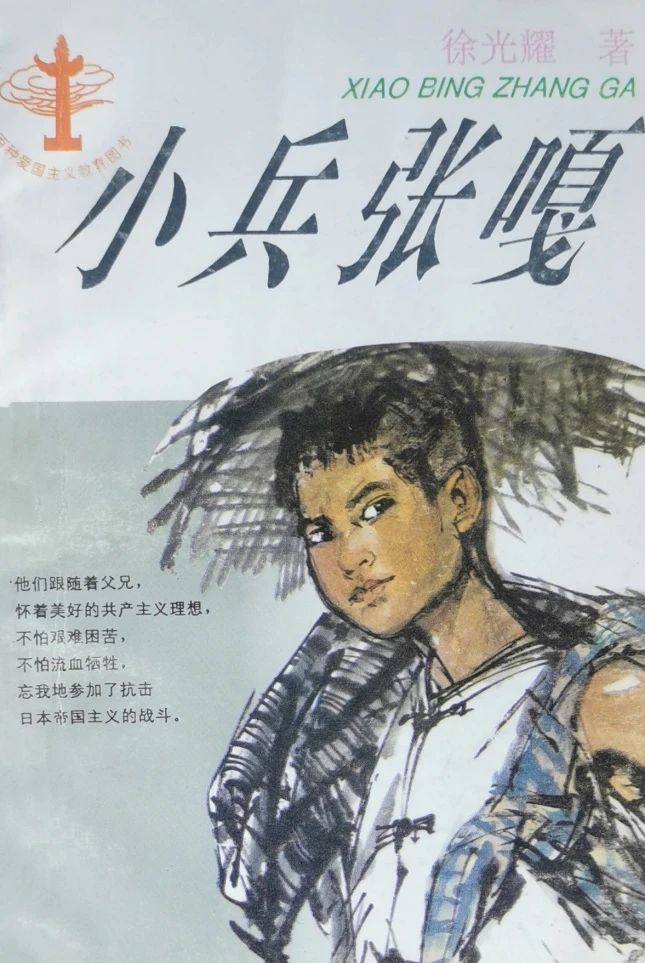

今年,正逢中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,在这样的时刻,举办徐光耀文学创作80年座谈会,可谓恰逢其时。徐光耀已是一位百岁老人,但作为作家的他,却总能让人联想到青春。25岁出版长篇小说《平原烈火》,36岁完成家喻户晓的《小兵张嘎》。此后又笔耕不辍,创作丰硕。他的人生道路和文学生涯,对于今天的作家,特别是青年作家而言,具有极强的教育和启示意义。可以说,这样的前辈作家,就是我们后来者的榜样。

要以赤诚之心汇入时代洪流,始终不渝承担使命责任,这是一个作家保持创作活力的根本保证。徐光耀是在抗日烽火中成长起来的作家,他13岁参加革命,动因是对八路军的强烈好感,更在战火硝烟中炼就了坚定的革命意志。他首先是一名革命战士,然后是一位为革命而去书写的作家。他的《平原烈火》,是人民文学出版社成立后出版的第一部文学作品,因此具有特殊的文学史和出版史价值,而这部描写燕赵儿女不畏强敌英勇抗战的长篇小说,更因其强烈的英雄主义精神铭刻于文学史中。这种熔铸于灵魂深处的革命精神,为民族独立和人民解放奋斗终生的坚定信念,是徐光耀文学生涯带给我们的最大教益。当代青年作家,缺少的不是创作的条件,而是意志与品格的磨炼,需要加强的,是承担社会责任与时代使命的自觉与坚持。

要感恩土地滋养,保持和人民群众的血肉联系,土地和人民永远是作家创作的源头活水。徐光耀是燕赵之子,是白洋淀里成长起来的战士和诗人。他的创作始终没有离开过对土地的书写,始终没有离开对家乡人民的深情表达。他的作品,描写人民参与革命事业的英勇卓绝,展现白洋淀独特的美好风光和生动的烟火生活。这也是他的作品在人民群众,尤其是在家乡群众中有口皆碑的重要原因。当代青年作家不是没有生活的体验,也不缺少生活的丰富多彩,需要加强的,是培养与土地和人民的感情,知晓创作的源泉是生活,作品的持久生命力根本上来自与土地和人民的血肉联系。 要保持乐观进取的精神,即使身处逆境,也不言放弃,以创作上的执着追求获得新生。了解一位作家的人生道路和创作历程,特别有助于我们思考人生,思考创作,思考创作对于个人精神成长、思想成熟的意义与价值。小而言之是对于个人的启发,如果能够将这些体悟体现在创作中、作品里,也会带给更多人以启示。徐光耀的百岁人生并不都是与成就、荣誉相伴,苦难、艰辛、委屈、痛苦,似乎从来都没有离开过他的生活。然而,之所以能够战胜和超越这一切,就是他始终相信正义的神圣力量,也始终抱着对文学的虔诚之心,始终不放弃对创作的热爱。前辈作家身上愈挫愈勇的信念与坚持,正是需要当代青年作家学习的地方。

要在艺术上勇于创新,并将艺术探索与崇尚学习经典、从生活中汲取艺术养分结合起来。徐光耀生自贫苦的乡村,早早就进入革命队伍,没有系统的甚至正规的学习机会。但他爱读书、擅学习。在中央文学研究所的学习经历,更使他与中外文学经典有了大量的接触机会。他之所以能够长达大半个世纪始终葆有创作活力,与他终身学习的韧劲、崇尚经典的态度、化阅读体会为个人素养的能力密切相关。同时,博览群书而始终不忘向生活学习、向人民学习、向民间文艺学习,并将这一切融会贯通,以深入的思考去追求艺术上的创新。这样的态度和能力,都给我们以深刻的启示。今天的文学面临许多新形势新挑战,青年作家如何保持定力,突破自我,是一个重大课题。这是文学命题,也是人生抉择。要在传承与创新之间寻找属于自己的创作方向,为中国文学百花园增添新的光彩。

(作者系中国作协副主席)

徐光耀与中央文学研究所

徐 可

徐光耀先生是我们鲁迅文学院的前身中央文学研究所第一期学员,他用自己的创作成就在鲁迅文学院的历史上留下浓墨重彩的一笔,对我们今后如何进一步做好作家培训工作具有重要的启发意义。

徐光耀是一名战火中走出来的文艺兵,他出生于河北雄县一个贫苦的农民家庭,只读过四年半小学和私塾,13岁就参加八路军。他热爱学习,热爱文学,硬是靠自学学会了写作新闻通讯和文学作品。1950年6月,徐光耀的长篇小说《平原烈火》出版。这是新中国成立后第一部反映抗日战争生活的长篇小说,一经出版就引起了强烈反响。

1950年10月,25岁的徐光耀被选入新成立的中央文学研究所深造。在开学典礼上,徐光耀作为学员代表发言:“从战火中走来的文艺兵,要用笔继续为新中国战斗!”

从1950年到1953年,徐光耀在中央文学研究所学习。这段学习生活是他一生中非常重要的经历,尤其是丁玲的教导对他的成长起到至关重要的作用。他的创作技巧得到了很大的提高,更重要的是,思想境界也得到了极大的提升,从一名业余作者成长为一位优秀的人民作家。

一是要热爱人民,为人民而写作。1951年1月27日,他在日记里写道:“丁玲几次强调我们应培养最好的品质,而最好品质的最高标准,也不过是广泛地真诚地爱人民、爱大众!”丁玲的教导让徐光耀清醒地认识到,爱人民、爱大众,是一个人最好的品质。在几十年的创作中,他始终自觉地把为人民写作作为创作的出发点。

二是要关注时代,胸怀“国之大者”。丁玲强调,写作品就是写生活、写真实、写问题,让人看见那个时代的生活面貌。徐光耀认识到,在文学写作中,写作者不应该只顾惜个人内心,还需要关注时代和国家的命运,反映“大生活”。他以自己的如椽之笔,对烽火历史进行文学记录。1952年春天,徐光耀主动向丁玲申请入朝。在朝鲜战场的8个月中,徐光耀与战士们同吃同住,坚持在战斗最前沿采访,经历了几十次战斗,回国后写出《刘敬礼》《辛文立》等战场散记。

三是要潜心创作,打造文学精品。丁玲说,我们开会、讨论、发言、批评,一切的一切,只有一个目的,就是写出作品来。她还教给学员们学习方法,强调一定要学习理论,多读经典。在文研所,徐光耀排除一切干扰,如饥似渴地学习,向经典学习,向老师学习,向同学学习,向生活学习,创作技巧得到明显提高,为他后来的创作打下厚实的基础。

四是一定要学会写人,塑造典型人物。丁玲对徐光耀的长篇小说《平原烈火》予以高度评价,但是也直言不讳地指出:“《平原烈火》比起西蒙诺夫的《日日夜夜》来,只差这样一点点,只是这样一点点,那就是人物。(主人公)周铁汉还有点儿概念化。”丁玲多次叮嘱:“一定要写人!”徐光耀谨记丁玲的教诲,认真思考如何塑造人物,于是《平原烈火》中一个不起眼的边缘人物——“瞪眼虎”慢慢浮现出来,这就是后来享誉中外、进入当代文学史的“小兵张嘎”。

文研所的学习成为徐光耀宝贵的精神财富,令他受益终生。他曾在日记里感慨地写道:“我入文学研究所11个月中,我竟是学得了这么多东西,又是这般有意义。这11个月的日子竟是抵得过去生活的几年。”在后来的文学生涯中,徐光耀不负丁玲等文学前辈的厚望,践行了他在开学典礼上的郑重诺言:用笔继续为新中国战斗!

今天,我们重温这段历史,既是向徐光耀等前辈作家致敬,同时也更加体会到肩头责任重大,也更加坚定了做好作家培训工作的信心和决心。我们将从徐光耀等前辈作家身上汲取智慧和力量,把鲁迅文学院这块品牌擦得更加鲜亮。

(作者系鲁迅文学院常务副院长)

文学来源于生活、来源于人民

刘建东

我刚调到河北省作协时,听大家都叫徐光耀先生为“徐老”,我也就跟着叫,但开始并不明白这个称呼背后的深义。后来,从大家的言谈中,我才渐渐明白,这除了透着对他文学成就和人品的尊敬,还有一丝亲昵的成分。生于上世纪50至70年代的这些人,哪一个不是看着《小兵张嘎》长大的,哪一个又不是被嘎子的机智勇敢所感染,并深深地改变着自己的人生观和价值观呢?他及他创造的文学形象,是树立在我们几代人面前的一个完美榜样,所以,对他的敬重是再自然不过的。而这份亲昵,只有在河北文学这个大环境中待久了,才能慢慢地品出来,就像是一块宝石,越久越光彩夺目。虽然他的文学成就是属于中国的,影响也不只是河北,可他首先是河北的,是河北文学界的前辈、长者。他的文学之树,是从河北这片土地上生长出来并繁花似锦的。就这一点而言,自然从心里流露出一种亲近感,并为之感到骄傲。

从徐老的文学实践中,我感受良多、受益匪浅,对于文学的理解也更加透彻。文学首先是来自生活的艺术。徐老的文学离不开他的生活经历。我还记得2015年应《文艺报》之约去他家里采访他时,他向我详细地讲述1938年第一次参加战斗时的情景。他的思维清晰,仿佛回到了77年前的战场。他说,是“文学的刺激、生活的刺激,加上对敌人的仇恨、对人民斗争精神的热爱,还有我的兴趣爱好”,让他写出那些来自于他记忆深处的作品,来自于生活本身的作品。他反复强调生活的重要性,只有从生活中来的文学,才能像《小兵张嘎》一样,拥有着持久的艺术魅力以及深远的社会影响。我深深地体会到这一点,在河北省委宣传部的关怀下,我把雄安新区作为我的生活基地,从今年5月份起,在那里深入生活,每天看着新区在拔节生长,看着时代发展的步伐在那里留下深深的印迹,我就会时时想起徐老的话语。这些话也在激励着我,到生活里去,拥抱生活,让创作者的生活与人民的生活合二为一,找到我的艺术之根、创作之源。

文学还是来自于人民的艺术。徐老说:“要真正地把根扎在人民的生活当中,把自己的信仰融入到人民的生活当中,真正地按照生活的面貌进行创作。”我们知道,嘎子这个文学形象,脱胎于《平原烈火》中的“瞪眼虎”,而“瞪眼虎”这一人物又确有原型,就是赵县县大队的小侦察员。徐老在多个场合说过,文学是人学,主要是写人的,只有接地气、来源于人民当中的文学人物,才会有生命力。这几年,几乎每年都要去雄安采风,但走马观花似的看与听,获得的文学资源相对有限。到雄安住下来以后,像一个雄安人那样在那里生活,与建设者们接触,从他们身上,我发现了梦想是如何体现在他们的具体实践中。我发现了时代巨变对他们生活的改变以及对生命的重塑。徐老出生于雄安,其作品的背景也是这片土地。我采访时发现,当地的人民对徐老有着特殊的感情,仿佛徐老写的就是他们。也只有回到作品产生的地方,才能感觉到,文学与土地、文学与人民之间的关系是如此密不可分。

河北的作家们,一直以前辈们为榜样,始终与时代的呼吸同步,关注现实,书写时代,坚持现实主义的创作道路。多年以来,我们将自己的文学命运与时代的步伐紧紧联系在一起,抓住时代每一次脉动的节奏,以文学的形式融入到山乡巨变,融入到社会变革,从徐老等前辈作家的创作中获得激励与启发,从源源不断的生活现实中获得灵感与收获,用自己的作品去诠释“文学是来自于时代的艺术”。我们有责任也有信心,为时代交上一份合格的文学答卷。

(作者系河北省作协主席)

文学来源于生活、来源于人民

白 烨

徐光耀从13岁起加入八路军,到新中国成立后脱下戎装从事创作,可以说前期是拿枪打日寇,后期是以笔写抗战,一生都始终围绕着抗战的主题辗转腾挪,他是不折不扣的抗战作家,抗战是他百年人生的主旋律。

在一次访谈中,徐光耀谈到为何对抗战题材情有独钟时说道:“对于抗战,我有着战士情怀和生死情结。战争让那么多战士死在疆场,活下来的人有责任、有义务,来传扬他们英勇的抗战精神,他们是秉承民族大义的人,为救亡而死,是民族英雄。特别是我成了作家,就有责任让他们活在书上,活在后人的心中。”徐光耀经历了艰苦卓绝的抗战岁月,战争的过往和牺牲的战友令他始终难以忘怀,带着不灭的记忆,也带着神圣的使命,写自己的所见所感,为牺牲的抗日将士描行造影,让他们在文字中再生,在文学中长存。这种特殊的经历、特殊的激情、特殊的选择、特殊的追求,使得徐光耀的文学创作,具有了自己的鲜明特点和独有的艺术个性,从而在众多的抗战题材文学作品中脱颖而出、别树一帜。

第一,倾力勾勒全民抗战的壮阔图景。徐光耀的作品既紧贴抗战时代的大背景,又立足于抗战的社会大场景,非常注重环境氛围的真实描画和生动再现。在《平原烈火》中,作品如实描写了日军在冀中平原的残酷扫荡和对我根据地军民的无情绞杀。在这种“炼狱”般的生存环境中,我抗日分区下辖的县大队在与大部队失去联系之后,在十分艰难的境况下以各种方式同日军伪军进行周旋与斗争,并在这样的斗争过程中获得成长和走向成熟。作品还描写了农民群众在八路军掩护下抢收麦子、军民一起在青纱帐里伏击日军等情节,为人们还原了冀中抗日根据地军民团结一心、英勇抗敌的真实历史图景。在徐光耀的抗战作品里,我们还看到《望日莲》里护送八路军干部穿越封锁线的无名女交通员,《冷暖灾星》里为掩护三个小八路,纪大娘等普通百姓甘愿承受巨大牺牲等动人的故事与感人的场景。这些真实生动的细节与情节,具体而微地表现了抗战时期的军民鱼水情。

《望日莲》连环画,河北人民出版社

第二,精心打造人民英雄的不朽形象。徐光耀的抗战作品塑造战斗中的各色人物,描写他们在坎坷中的磨炼,歌吟他们在挫折中的奋起,因此,这些人物都活灵活现,栩栩如生。如《平原烈火》中的周铁汉。作者比较细致地描写了他由一个农家子弟踊跃参军,走上革命道路并逐步成长为革命干部的具体过程。当然,最为光彩夺目的还是《小兵张嘎》里的嘎子。从奶奶牺牲到要求参军,从在孩子中称王,到在斗争中成长,作品以许多生动具体的细节描写,写出了他从习性到行为的较大转变,从心理到精神的逐步成长,一个满带孩子气的抗战小英雄的形象,活灵活现,跃然纸上,令人由衷地喜爱,让人过目难忘。由此,小兵张嘎成为抗战题材作品乃至红色文学中一个独特又不朽的经典形象。

第三,努力追求具有民族气派的艺术风格。徐光耀的文学创作,从起步开始,就既围绕着抗战,又立足于乡土,别具鲜明的地域特色与浓郁的民族气韵。在《小兵张嘎》里,生养了张嘎的鬼不灵村的村容村貌和白洋淀的淀里淀外,既是嘎子他们生活的地方,也是他们战斗的场所。院子里的小茅屋,村子里的白杨树,土龛里的小油灯,白洋淀里的青纱帐,在生活与战斗的随时切换中,自然而然地描摹出独属于冀中乡村的田园风光与民俗风情。嘎子的独特个性是属于他自己的,但显然也是属于冀中的,属于中国的。这个人物堪为人物性格塑造地域化也即民族化的一个典型范例。

(作者系中国当代文学研究会名誉会长)

真实质朴的思想和情感最有力量

孟繁华

徐光耀先生的《平原烈火》和《小兵张嘎》都是抗日题材小说。《平原烈火》出版于1950 年,展现了“五一大扫荡”冀中军民在至暗时刻的坚韧精神。小说的叙事没有刻意拔高英雄的“神性”,也没有回避战争的残酷。他笔下的“烈火”,既是战火的具象,也是普通人在绝境中迸发的生存意志。作品让“抗战”从宏大的历史概念落地为无数个体的“活着与抗争”,塑造了一组鲜活的“冀中抗战群像”。

《小兵张嘎》是一部经久不衰的抗战文学经典。张嘎和那些成人英雄不同。他是一个充满了少年气的乡村孩子,他淘气、任性,为抢胖墩的枪咬人、堵胖墩家烟囱,他倔强固执,缴获手枪后拒不交出,但他机灵勇敢,救老钟叔、火烧炮楼等。张嘎性格的矛盾真实可信。徐光耀强调:“文学是人学,写人必须写个性。”嘎子的“嘎”是人物的灵魂,既符合儿童天性,又凸显了战争环境下少年成长的独特性。嘎子的成长都是通过细节行动呈现出来的,这里没有那种冠冕堂皇的说教,因此让人信服。

从徐光耀先生的履历看,他既有切实的革命经历,特别是抗战经历,又经过了专业的文学创作学习和实践。因此,他能创作出《平原烈火》《小兵张嘎》,绝不是偶然的。与此同时,徐光耀对文学与生活的关系有着深刻的认识。从这两部作品来看,徐光耀是一位鲜明的现实主义作家。生活是文学创作最重要的来源。比如《小兵张嘎》中嘎子与英子朦胧情感曾被编辑质疑“不符合战争现实”,徐光耀力拒删改,他说:“这就是我目睹的生活!”遵循生活的原则,是其文学创作最可宝贵的品质。

徐光耀的小说,特别是《小兵张嘎》,有鲜明的革命乐观主义和浪漫主义的色彩。这一点与徐光耀受到孙犁的影响是分不开的。有资料说,徐光耀在1951年随中国作家代表团访问苏联时,随身携带了孙犁刚出版的《风云初记》,并在日记中高度评价:“孙犁比那些所谓诗人更诗人些,小说中的形象、语言,硬是比那些诗的感染力强烈得多。”他甚至表示,写作应当以孙犁的作品为标杆,避免“马马虎虎、自作聪明的写法”。孙犁的《荷花淀》《铁木前传》等“诗化小说”风格,对徐光耀的创作有潜移默化的影响。孙犁的作品以朴素语言展现战争中的普通人性和坚韧精神,如《山地回忆》中的女孩,而徐光耀的《小兵张嘎》同样通过儿童视角呈现抗战中的乐观与顽强。两人都摒弃了概念化的英雄塑造,注重真实感与生活气息。徐光耀多次公开称孙犁为“老师”,并在孙犁逝世后撰文《纯粹的作家》,赞扬其“真诚善意,明识远见”的文学品格。他认为孙犁的作品“未受污染”,是“一方净土”,这一评价也反映了他对文学纯粹性的追求。

作为成就卓著的作家,徐光耀通过小说表现出的个人性格是特别值得我们敬重的。他真实、质朴的思想和情感幻化到作品中,成为最为感人的艺术力量。这种真实、质朴的思想和情感,是尤其值得我们继承和发扬的。那些“抗日神剧”以及其他远离生活的作品,在徐光耀先生面前应该感到羞愧。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的时候,我们学习和讨论徐光耀先生的文学经验和成就,一定会激发我们新的文学激情和灵感,一定会鼓舞我们向徐光耀等文学前辈学习的热忱,推动我们的文学事业进一步繁荣发展。

(作者系沈阳师范大学特聘教授)

以新史料拓展抗战文学研究新空间

程光炜

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,抗战题材作品得到了更多的关注。在河北,涉猎抗战题材创作的作家非常多,对抗战文学作出了很大贡献。其中,比较有代表性的,有两位作家:孙犁、徐光耀、王林。孙犁的《荷花淀》、徐光耀的《小兵张嘎》、王林的《腹地》,都是非常重要的抗战题材作品。徐光耀参加了战斗部队,真正在战斗一线奋战过。因此,他的《平原烈火》《小兵张嘎》等作品都是直接写抗战,而且产生了比较大的影响,现在读来依然别有一番风味。

对这些作家作品的研究,需要强化对史料的重视,不断拓展研究的新空间。从上世纪80年代至今,学者们对孙犁的研究比较充分,研究成果丰硕。2004年推出了《孙犁全集》,最近几年又出了新版本的《孙犁传》和《孙犁年谱》。通过阅读其传记,我重新认识了孙犁,掌握了比过去更丰富的材料。如果要完整地了解一个作家,年谱和传记是非常重要的。2015年,《徐光耀日记》(十卷本)由河北教育出版社推出,这为深化后续的研究提供了很好的资料。希望有更多关于徐光耀的相关资料发表、出版。

最近,徐光耀委托其家人将写于1944年的抗战家书捐给了中国人民大学博物馆。1938年,徐光耀参加八路军,却因日军封锁,与家人失联多年。直到1944年10月24日,徐光耀才收到了父亲和姐姐的家书。得知家中近况,徐光耀激动地回信:“我的姐姐参加区里工作,更是让我兴奋的事。这就好像我俩站在一条线上打日本一样。您有这样两个儿女,应该是很甘心了。您是多么光荣啊!……爹!您耐心地等着吧!胜利的日子就快来了,今年就可以打败德国,明年就要反攻日本,那时候才是咱们团圆的时候!您不信,我姐姐会告诉您现在形势是多么有利。”信写得很平实,其中蕴含着作家生活的细节以及人性的温暖和光辉。

这实际上也是文学研究中具有独特价值的材料。作为研究者,我们在进行学术研究时,不仅仅要翻阅作家作品,更要关注这些丰富的史料。有一次,我在网上看到一个冀中军区的军事地图。我就想买来看看,通过地图触摸当时的行军路线图。后来因为拍卖价太贵而作罢。我想说的是,我们要了解作家作品,一定要研究他们当时生活的状况,看看他们是在怎样的环境里生活并写出这样的作品来的。

在新史料的发掘过程中,我们往往能够察觉到一些被忽略的细节,而且这些细节可为理解作家的创作提供全新视角。例如,通过徐光耀的抗战家书,不仅得以窥见其在战争年代的家国情怀,更能体悟到那个时代普通民众的坚韧与抗争精神。此类细节,是单纯研读作品时难以领略到的。故而,借助新史料拓展研究新疆域,不仅可以丰富对作家作品的认知,也有助于还原历史的真实图景,使后人能够更为全面地了解那个时代。唯有如此,方能持续拓展研究的新空间,为抗战文学研究注入新的活力。

(作者系中国人民大学文学院教授)

|