|

展览回顾

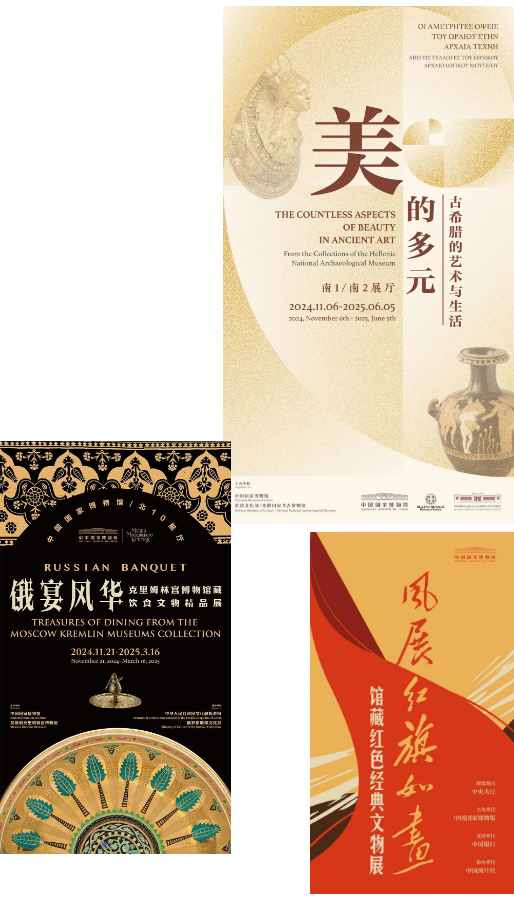

中国现代文学馆肩负着推动中国新时代文学发展与展示宣传的重要使命,一直以来积极拓展文化视野,探索文学与多元文化的交融。2025年2月18日下午,中国现代文学馆派员走进国家博物馆,将学习目光锁定在 “俄宴风华——克里姆林宫博物馆藏饮食文物精品展”“美的多元——古希腊的艺术与生活” 以及 “风展红旗如画——馆藏红色经典文物展” 三场展览,旨在深入挖掘不同文化的内涵,汲取丰富的文化养分。俄罗斯饮食文化中蕴含的民族特性与生活哲学,古希腊艺术展现的美学理念与人文思想,红色文化承载的历史记忆与精神力量,都将为文学研究与创作提供全新的视角与灵感源泉,助力我们取得深层次的突破与发展。

展览初印象

周二下午的国博依旧人气爆棚!2024中俄文化年启幕之际,两大国际交流展+红色主题展惊艳亮相。

2024年是中俄建交75周年,也是“中俄文化年”开启之年。中国国家博物馆与俄罗斯莫斯科克里姆林宫博物馆合作,以展览让俄罗斯广袤土地上独特的饮食文化便跃然眼前。从精美的银质餐具,到盛大奢华的宴会场景,文学馆的工作人员期望从展览中挖掘俄罗斯饮食文化与文学作品里宴会描写的内在联系,探寻饮食文化如何在文学作品中鲜活呈现,成为传递民族情感与文化内涵的载体。

“美的多元——古希腊的艺术与生活”则以“美”为关键词,开启一扇通往遥远地中海文明的时光之门。古老的神话传说、精湛绝伦的雕塑艺术以及蕴含深邃智慧的哲学思想,吸引大家深入剖析古希腊艺术创作灵感的根源,思考不同文化的艺术之间如何相互滋养、共同塑造人类精神世界。

“风展红旗如画——馆藏红色经典文物展”,带来的是庄严肃穆与激昂奋进的情感交织。一面面飘扬的红旗,每一面都承载着厚重的历史记忆,无声地诉说着革命先辈们的英勇事迹与崇高理想。这让大家深刻反思红色文化在文学创作中的传承与创新,如何通过文学的笔触,让红色精神代代相传,激励后人不断前行。

中国国家博物馆英模陈列馆主任江琳(前排左五)、陈列工作部研究馆员黄黎(前排左六)以及英模陈列馆的同事们与中国现代文学馆的工作人员合影

深度探索 艺术对话

步入 “俄宴风华” 展厅,就像走进了托尔斯泰笔下的贵族宴会。目光落在那精致的宝座形状盐盒上,仿佛能看到主人庄重地用面包和盐款待客人的场景。在俄罗斯文学中,这样的宴会场景屡见不鲜,像《战争与和平》里娜塔莎参加的盛大舞会,饮食礼仪成为了展现人物性格与社会阶层的关键元素。小巧的蛋杯,不仅是实用餐具,更在文学作品的早餐场景里,为生活细节增添了一抹精致。而奇幻的洗手礼 “套装”,风笛造型的水罐,唤起了对贵族生活趣味与奢华的想象,与文学作品中对贵族日常的细腻刻画相呼应。皇后室出品的华美手巾,其背后的手工艺术与俄罗斯文学中女性形象紧密相连,展现了女性的心灵手巧与艺术品位。灵动的逗趣杯,作为餐桌娱乐的独特存在,为展示注入了欢乐与幽默的氛围。还有那菠萝形状盖子的糖碗,从菠萝传入俄罗斯的历史,能探寻到水果象征意义的演变,见证着文化的相互渗透。

“古希腊的艺术与生活”中的每一位观众,更是进行了一次美学洗礼。大理石女性头像浮雕圆盘残片可能与阿佛洛狄忒相关,古希腊神话是文学与艺术共同的灵感源泉,二者相互影响。阿提卡黑底红画陶水罐上爱神厄洛斯与酒神的画面,为创作提供了神话原型。卡皮托利尼式阿佛洛狄忒雕像推动文学中女性形象从神圣化向人性化转变。卢浮宫 / 那不勒斯式的阿佛洛狄忒大理石雕像,因帕里斯的裁决故事,引发对美的探讨,提升了审美价值。金头冠、金鹰金项链等首饰是古希腊社会身份地位的象征,在创作中可帮助塑造人物身份。“思考者” 陶俑展现出男性的思考姿态,丰富了男性在作品中的角色内涵。大理石裸体女性小雕像体现基克拉迪文化审美,启发艺术对人体美、自然美的描绘。女性队伍场景的壁画残片,为文学作品重现迈锡尼时期女性生活提供依据。大理石库罗斯(阿波罗或男青年)雕像洋溢着青春与力量,为创作注入活力。大理石阿佛洛狄忒头像因普拉克西特列斯与芙里尼的故事,激励着创作者探索艺术与其它领域的融合。

以革命历史研究者视角走进 “风展红旗如画” 展厅,这里的文物承载着厚重历史。福建平和农民暴动时的红旗,是1928年武装暴动的见证,象征着革命斗争精神,是红色文学的重要素材。川陕省长赤县政治保卫局保卫队队旗,记录土地革命历史,成为连接历史与现代的桥梁。曾联松设计的国旗图案,其背后是新中国诞生的历史,国旗在艺术作品中的象征意义不断升华,凝聚着民族精神。中华人民共和国中央人民政府印章见证新中国成长,丰富了作品的政治文化内涵。开国大典上的第一面五星红旗,在展示中集中体现了民族自豪感与国家认同。中国人民志愿军签名的国旗,诠释了抗美援朝战争的伟大意义。王继才夫妇守岛时升起的国旗,成为当代爱国与奉献精神的典范。搭乘 “神舟” 六号展示的国旗,在旅行中记录了中国航天探索的勇气,为探索开辟新空间。

感悟与展望

经过参观学习和交流研讨,大家从展览主题、对外交流和革命文物陈列三方面展望未来的工作:

文学与社会心理洞察:创建更多类型的主题展览,深入剖析文学作品如何反映不同时代人们的内心世界、社会焦虑以及心理变迁。例如通过展示不同时期的文学作品,分析其中人物的性格、情感与当时社会环境的关联,引导观众从心理学视角重新解读文学,拓宽对文学作品理解的维度。

文学与跨媒介叙事:以“文学的跨媒介旅程”为切入点,探讨文学在影视、戏剧、游戏等不同媒介中的转化与创新。展示文学原著与改编作品的对比,分析文学元素在不同媒介中的呈现方式和演变,让观众感受文学的多元生命力以及跨媒介叙事的魅力。

文学“走出去”巡回展览:与世界各地的文学机构合作,举办“中国文学的百年风景”全球巡回展览。精选具有代表性的中国现代文学作品、作家手稿、文学期刊等,在不同国家巡回展出,同时组织国内作家赴展地进行文学交流活动,向世界展示中国现代文学的发展历程和独特魅力,提升中国文学的国际影响力。

文学主题线上外交论坛:搭建线上外交论坛平台,定期邀请各国文学界代表、文化外交官围绕特定文学主题展开研讨,如“不同文化语境下的文学象征”“文学中的女性意识觉醒” 等。通过线上直播、实时互动等形式,打破地域限制,让全球文学爱好者都能参与其中,促进不同文化背景下的文学观点碰撞与交流。

沉浸式革命文学体验区:利用多媒体技术或游戏思维打造沉浸式革命文学体验区,通过场景复原、音效模拟、光影效果等手段,重现革命时期的文学创作环境。例如,还原延安时期的窑洞创作场景,观众可以在其中聆听革命作家的创作故事,阅读经典革命文学作品,感受革命先辈们在艰苦环境下的文学热情和精神力量。

革命文物数字化互动展示:将革命文物进行数字化处理,通过互动屏幕、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术,为观众提供更加丰富的展示和解读方式。观众可以通过触摸屏详细了解革命文物背后的文学故事、历史背景,利用 VR 技术身临其境地感受革命时期的文学活动,增强观众对革命文物的理解和兴趣。

|