|

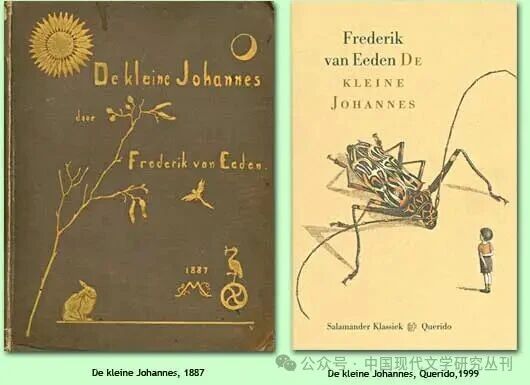

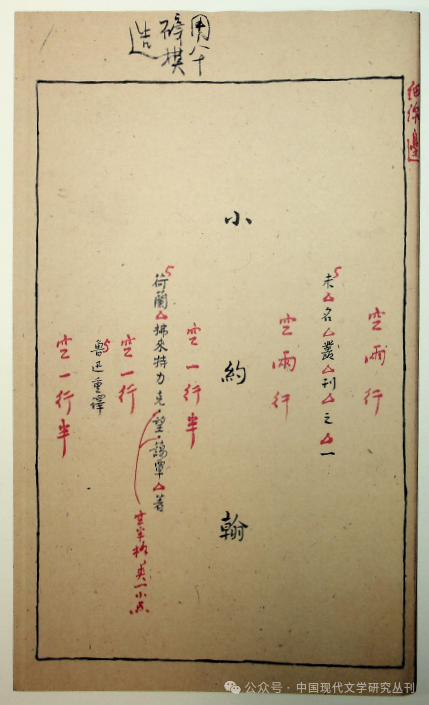

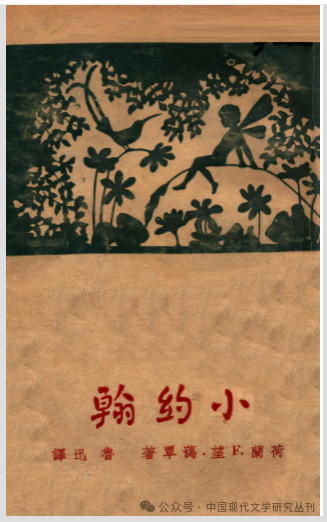

《小约翰》(荷文版)

内容提要

《小约翰》是一部令鲁迅念兹在兹的荷兰小说,鲁迅与翻译对象的精神契合、翻译与写作的双向联动,都赋予了这部有着独特“精神和力量”的译著以长久的魅力。现存完整的《小约翰》手稿能为这一解读提供新的内涵,大量的涂改显示鲁迅曾凝神于《小约翰》译稿并对译文进行过反复的推敲。借由手稿上修改痕迹的对照性呈现,鲁迅此次翻译的“过程性”可得到相当程度的显示,不仅手稿的誊正与修改时间可大致确定,鲁迅的翻译理念、“中间物”状态下的翻译图景以及翻译与写作之间的互动关联也能得到多角度的外化。

关 键 词

鲁迅 《小约翰》 手稿 翻译与写作 过程性

小引 手稿本及从手稿中析出的“初稿”

《小约翰》作者望·霭覃

荷兰作家拂来特力克·望·蔼覃(F. van Eeden,1860—1932)的《小约翰》是一部令鲁迅念兹在兹的小说。1906年在留学日本时相遇(后有文表示“非常神往”;“想译,没有这力。后来也常常想到,但是总被别的事情岔开”[1]);1926年夏,正式着手翻译(得齐寿山协助,历时近四十天),1927年5月初开始整理修订译稿,1928年1月,由未名社出版;1936年在跟人谈及时,又将它归入自己最好的译著之列。[2]可以说,鲁迅对于《小约翰》的兴趣持续了三十年,在其全部著译行为中,这是非常动人的故事。

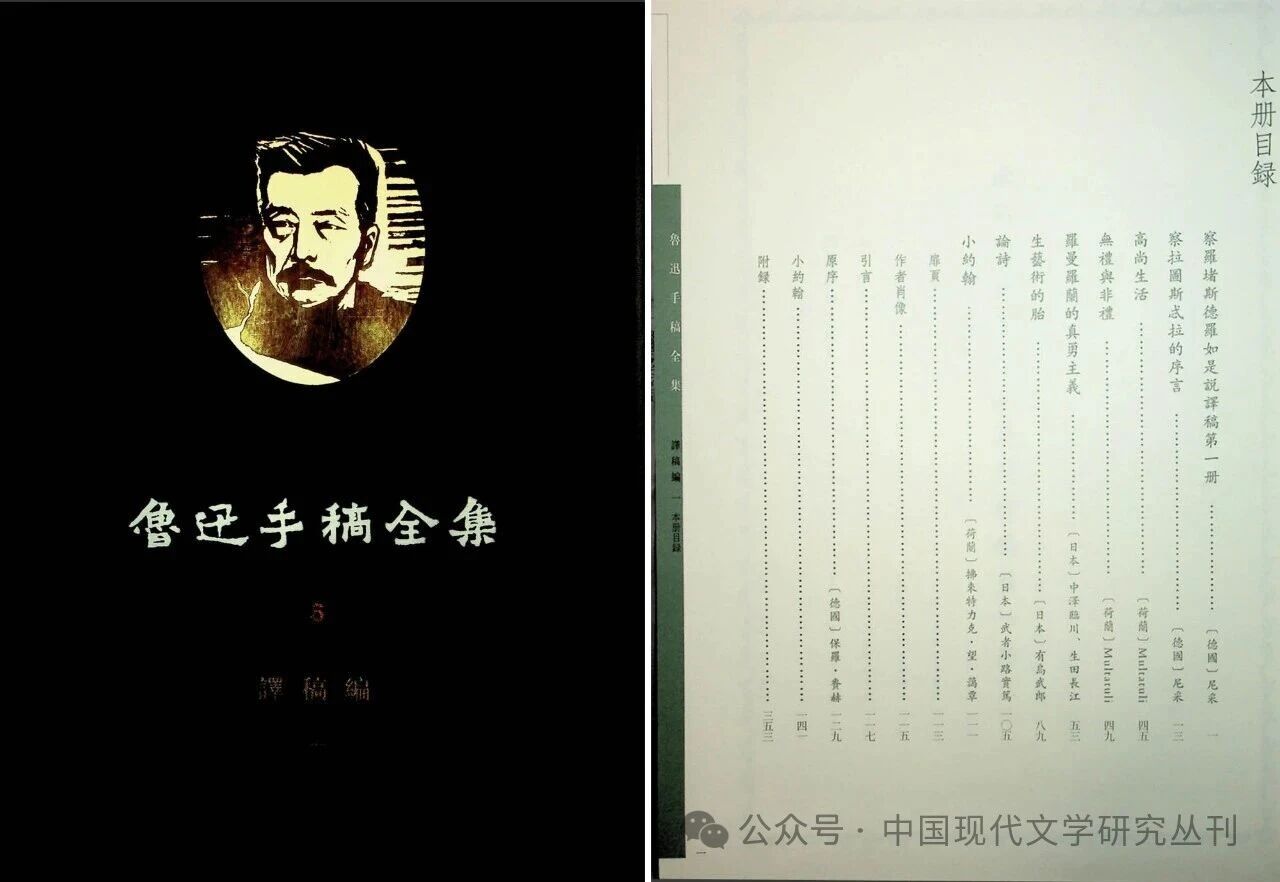

被鲁迅称之为“无韵的诗,成人的童话”[3]的《小约翰》,并非研究热点,不过,数十年间,研究积累已比较厚实,涉及文本对照、翻译艺术、译者思想诸方面的议题,其中就包括这部译著与鲁迅写作之间的关联,而完整存世的《小约翰》翻译手稿则提供了另外的视角。该手稿现存于国家图书馆。2014年8月,6卷本《国家图书馆藏鲁迅未刊翻译手稿》由国家图书馆出版社出版,第3卷收入《小约翰》,这是它的首次面世。2021年,鲁迅诞辰140周年之际,78卷本《鲁迅手稿全集》问世(国家图书馆出版社、文物出版社版),《小约翰》手稿被收入第6卷。手稿上有空行、空格、字号大小等排版标记,可知为待出版稿。手稿为黑色墨迹,标记符号为红色字体,经考订亦是出自鲁迅之手。[4]王锡荣曾指出,“鲁迅手稿的形态特征,是整体排列规整,字体清晰,较少修改、页面干净,总体呈现气韵生动的美感”[5]。总体上确是如此,而《小约翰》手稿则可说是异类,上有大量的涂改痕迹,数量超过1500条。[6]

《鲁迅手稿全集·译稿编·六》书影及目录

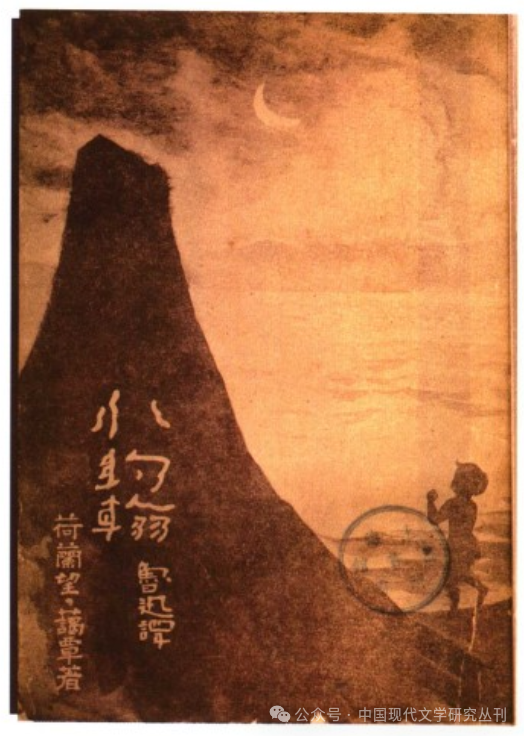

《小约翰》全书包括引言、原序([德]保罗·赉赫)、正文和附录。附录为两种,即《拂来特力克·望·蔼覃》([比利时]波勒·兑·蒙德)、《动植物译名小记》。1928年初版之后,1929年5月,《小约翰》由未名社再版;1934年11月,生活书店版《小约翰》发行,1935年4月,生活书店再版。此即鲁迅生前《小约翰》出版的全部版次。全书仅引言以《〈小约翰〉序》为题单独发表于《语丝》周刊(第137期,1927年6月26日),其他各部分均直接入书。由此,《小约翰》相关版本包括手稿本、发表本和多种出版本。

因为版本较多,汇校成为可能。就实际效果而言,得益于印制精良的《鲁迅手稿全集》,修改后的文字基本上都清晰可见,有着“祖本”的效果,因此,汇校将以《鲁迅手稿全集》所录手稿为底本(书中页码为第113~376页,后文所称页码,即出于此)。

确立了以手稿本为底本之后,按照一般的校勘惯例,取鲁迅生前面世的《小约翰》各版本为校本,即发表本以及1928年版、1929年版、1934年版出版本。而需要特别指出的是,此次另增加了一个校本,即从手稿本中析出了一份“初稿”。它并不独立存在,但因着手稿上的大量修改痕迹,可知其间存在初作和改定之别,初作之中被删除、涂改的那一部分虽有一些不能清晰识别之处(按,凡无法识别处,后文以“□”标记),但总体上是能把握的,这使得“初稿”的析出具备了可能性。

《小约翰》封面(1928年初版)

实际上,“初稿”才是关键所在。发表本、出版本虽有几种,但较之于手稿本,差别其实很有限,多是标点和字词方面的细微差别,如豫防/预防、他们/它们、微菌/霉菌、怎么/怎样等;也有些明显的误排,如朽烂/朽栏、太阳/太归、惹起/匿起、平均/平匀、约翰/的翰、日本/日木、吵闹的/吵的闹等(前者为手稿版)。这些都可统归为现代文学文献校勘过程的常见现象,讨论意义亦有限。而借由“初稿”与“改定稿”的对照性呈现,鲁迅此次翻译的“过程性”可得到相当程度的显示。而手稿的相关时间、大量修改背后所折射的翻译意图以及翻译与写作的关联等问题也能予以考量。

一 关于手稿誊正与修改的时间

李浩对《小约翰》手稿有过细致比勘和精细分析,指出“应是鲁迅于1927年5月2日开始誊写的手稿”,“虽说是最后誊写定稿,但其中也存在一些修正”。[7]查鲁迅1927年日记,5月2日有“开始整理《小约翰》译稿”的记载;5月26日“下午整理《小约翰》本文讫”;5月29日“下午译《小约翰》序文讫”;5月31日“下午作《小约翰》序文讫”。6月14日,又有“《小约翰》全书具成”的记载——这是因为动植物译名得到三弟周建人的帮助而得以最终完成。7月15日,“寄霁野、静农信”并“《小约翰》译稿一本”,至此,《小约翰》的整理工作告一段落。[8]目前所见手稿主体,无疑就是在这一时间范围之内最终完成的。但有没有可能进一步推进呢?

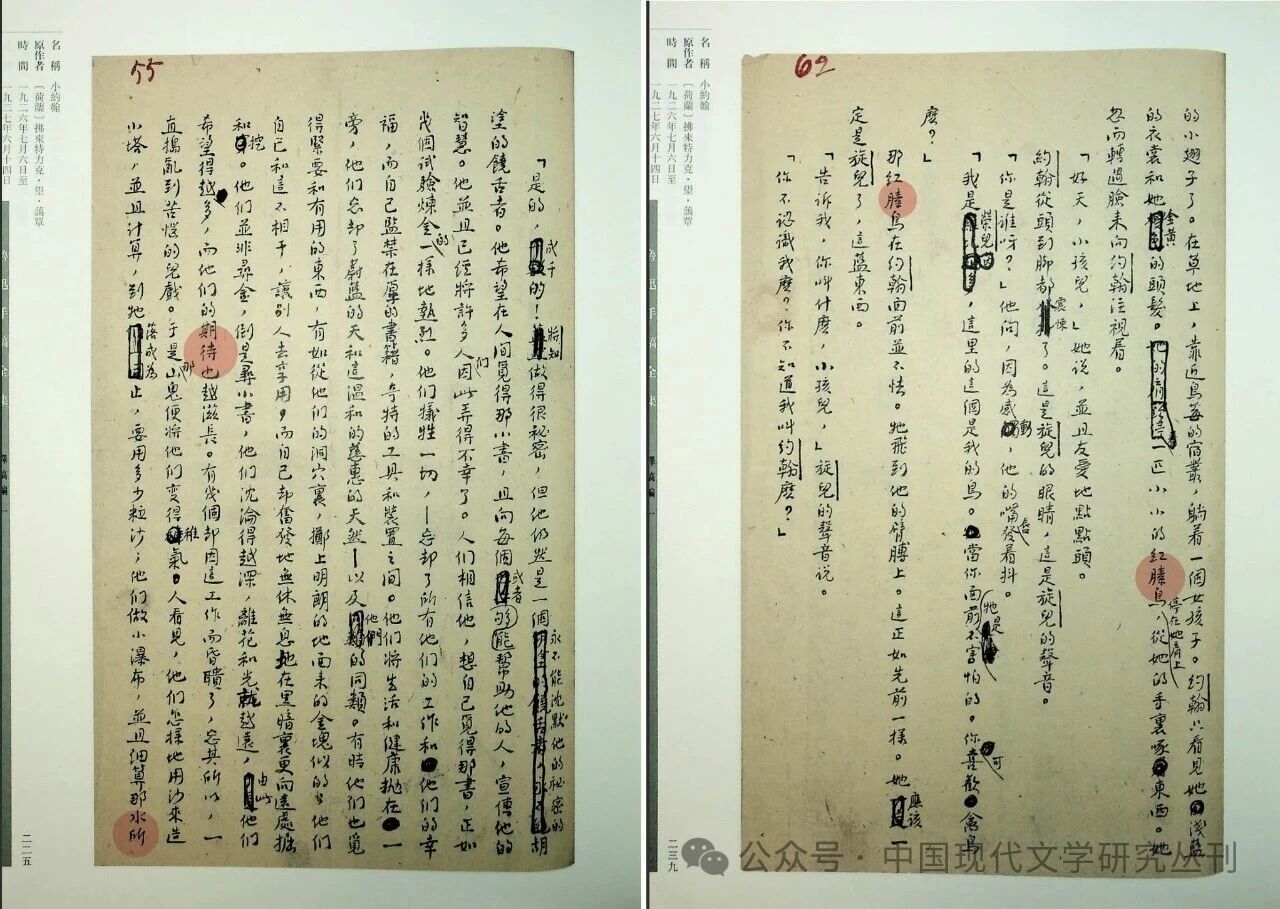

《小约翰》翻译手稿,《鲁迅手稿全集》

首先,可从异文本身入手来考察。在正文手稿上,有一些修改可以确断为较早时候(很可能是第一次誊抄过程中)进行的,如:

改定:其时涂鸦泼剌又靠着繁难的计算,发明了十分精美的网

初作:其时涂鸦泼剌又发明了精美的网,发明了十分精美的网

(第218页)

改定:但他仍然是一个永不能沉默他的秘密的胡涂的饶舌者。

初作:但他仍然是胡涂的饶舌者,永不能胡涂的饶舌者。

(第225页)

改定:那父亲就给他在沙土上写字母。

初作:那父亲就给他写字母上写字母。

(第325页)

类似的情形还有不少,应该就是随写随改的。也即,若是修订稿,底稿不可能有如此明显的重复、不连贯的情形。

另外的一些异文则更明确地提示了时间的线索,这即是跟动植物译名相关的段落。《小约翰·引言》中的这几段文字是关键:

和文字的务欲近于直译相反,人物名却意译,因为它是象征。小鬼头Wistik去年商定的是“盖然”,现因“盖”者疑词,稍有不妥,索性擅改作“将知”了。科学研究的冷酷的精灵Pleuzer即德译的Klauber,本来最好是译作“挑剔者”,挑谓挑选,剔谓吹求。但自从陈源教授造出“挑剔风潮”这一句妙语以来,我即敬避不用,因为恐怕《闲话》的教导力十分伟大,这译名也将蓦地被解为“挑拨”。以此为学者的别名,则行同刀笔,于是又有重罪了,不如简直译作“穿凿”。况且中国之所谓“日凿一窍而‘混沌’死”,也很像他的将约翰从自然中拉开。小姑娘Robinetta我久久不解其义,想译音;本月中旬托江绍原先生设法作最末的查考,几天后就有回信:——

ROBINETFA一名,韦氏大字典人名录未收入。我因为疑心她与ROBIN是一阴一阳,所以又查ROBIN,看见下面的解释:——

ROBIN:是ROBERT的亲热的称呼,而ROBERT的本训是“令名赫赫”(!)

那么,好了,就译作“荣儿”。(第125~127页)

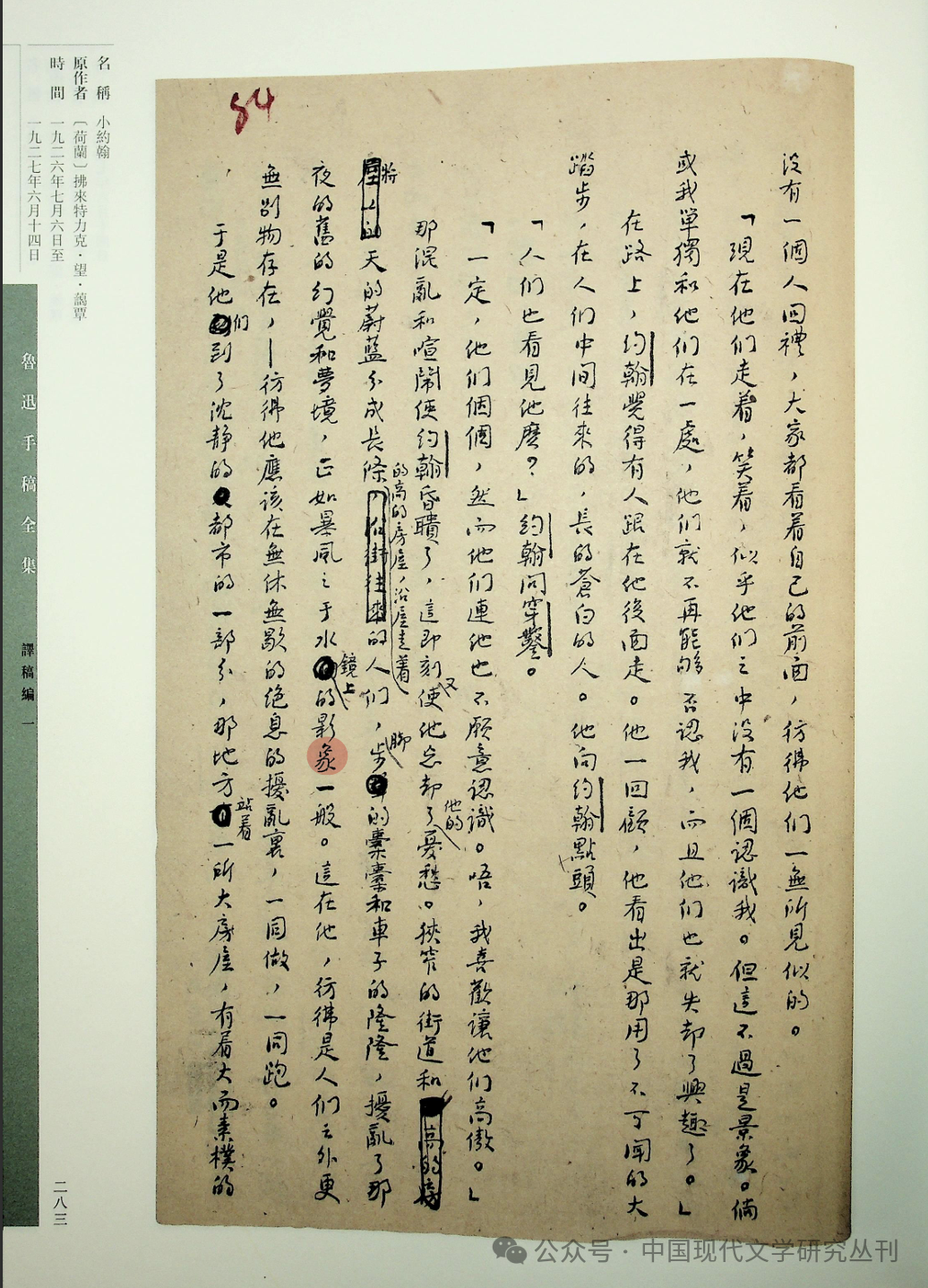

“盖然”、“将知”与“荣儿”,《小约翰》翻译手稿

这里交代得非常清楚:译名“盖然”是在北京的时候与齐寿山“商定的”,而在广州时改作“将知”(所谓“擅改”,是因为鲁迅当时与齐寿山失去联系,引言对此有说明,见第124页)。“Robinetta”译作“荣儿”,也是在广州给江绍原去信请教之后的结果。至于从“挑剔者”到“挑拨”再到最后的“穿凿”,鲁迅虽有不少描述,但未明确交代是否在广州时最终敲定。

所见手稿(第216页),“将知”首次出现的段落,“盖然”涂改为“将知”的痕迹清晰可见。再往下,大多数情形是将“盖然”涂掉,在旁边写上“将知”,也有少部分(从221页开始)是直接写在原字之上(笔墨加粗)。“荣儿”也是通篇都有修改(第一次出现是在第239页),最初是写作“罗比芮多”,看起来就是根据Robinetta音译——“久久不解其义”而不得不采取音译的方式。最初出现的“罗啤”“洛啤”等音译名,也是鲁迅在处理时游移不定的表征。“穿凿”的处理相似,译稿(第265页)将“挑剔”涂改为“穿凿”的痕迹也清晰可见,不过与上述情形不同的是,随后(自第266页开始),即直接写作“穿凿”,“挑剔”不复出现。类似的情形还有“蔷薇”,手稿上有多处将“玫瑰”涂抹、改为“蔷薇”的情形,但到第三章快结束的时候,直接用“蔷薇”。

鉴于手稿上有大量的涂改痕迹,且盖然/将知、罗比芮多/荣儿在正文之中通篇存在这类事实,而广州时期自1927年5月初开始着手整理起,鲁迅对相关事项均有记载,日记用的是“整理”“全书具成”等词汇,“整理”应该是“修订”之意,而不包含誊抄译稿的内容,那么,目前所见《小约翰》正文手稿,应该是1926年8月在北京完成的那一份。也即,在广州的重新整理工作,就是直接在此前的手稿上进行的,其中包括得到江绍原以及周建人等人的帮助而修订译名。只有这样,才能理解这份手稿何以有大量的涂改痕迹,如若是重新誊抄整理,当不至于在短时期内再有如此大量的涂改状况。[9]而又因为鲁迅德文能力有限,在北京时,有齐寿山帮忙翻译(据日记记载,至少有32个下午在一起翻译),而在广州时为独自修订,工作持续了一两个月也情有可原。

其次是引言部分,手稿上的涂改、增删内容与初刊本的对照也值得注意。1927年6月3日,鲁迅将《小约翰》序文寄给语丝社,6月26日,序文发表于《语丝》周刊第137期,此即发表本(亦即初刊本)。该版本与手稿之间多有异文。其中一部分,手稿上有改动的痕迹。举例来看,引言中关于“动植物的名字”的这一段:

菊呀松呀,我们是明白的,紫花地丁便有些模胡,莲馨花(primel)则连译者也不知道究竟是怎样的形色,虽然已经依着字典写下来。(第125页)

细勘手稿,可发现改动主要是两处:“莲馨花”(primel)原作“莲馨草”,“不知道究竟”原作“不知”。对照出版本,这已是改动之后的情形,而发表本为改动之前的:

菊呀松呀,我们是明白的,紫花地丁便有些模胡,莲馨草则连译者也不知是怎样的形色,虽然已经依着字典写下来。

纵观引言部分,类似的情形还有不少。而另有一部分异文,如“大概是”改作“是大概”、“四十足年”改作“四十整年”之类,手稿上已无改动痕迹——当然,这也可能跟《语丝》的排版有关,因为刊物排版而造成异文的情形是一种普遍的现象。但综合视之,还是可以认为鲁迅在将《小约翰》序文寄给《语丝》之后——也可能是序文发表之后,又对文稿进行了修订。也即,基于异文呈现出的不同形态,修订很可能不是一次性完成的,在1927年6月14日“《小约翰》全书具成”之后,还有进一步的推敲和微调。

就写作时间而言,引言、《动植物译名小记》可确定是在广州才动笔的,原序是在广州译毕这一点也可以确定(5月29日日记有“下午译《小约翰》序文讫”的记载),但无从确定是否在北京即已开始。《拂来特力克·望·蔼覃》则没有相关讯息。纵观手稿,这几种篇幅较小的文字上的涂改(修订)程度虽与《小约翰》正文不可同日而语,但也还是有不少,其中如《拂来特力克·望·蔼覃》一篇,涉及若干长句的修订,凡此,均显示了此一时段的鲁迅凝曾神于《小约翰》译稿并对译文进行过反复的推敲。

综上,目前所存《小约翰》译稿各部分的时间点已大致清晰,手稿上既有大量的修改痕迹,那很可能没有最终的誊正稿,前述出版稿的一些误排,很可能就是稿件中的一些字词不够清晰所致。不过,基于手稿中的一些迹象,也可以追问:《小约翰》译稿正文是否有过誊正稿?如果有,是什么时候誊正的?前一问题,手稿第二章中的一处或能说明:

坐在潮湿的莓苔的略高美丽的头,约翰喜出望外地向他致谢。

妖王于是和蔼地点着他

坐在湿的莓苔的略高处的三个虾蟆,联成慢圆舞的领导[……]

(第165页)

相邻的两行,“坐在潮湿的莓苔的略高”原本出现了两次,看起来是誊抄的时候,因看岔行而导致的抄重,然后将前一次改为“妖王于是和蔼地点着他”,且后一次删去了“潮”字。以此来看,誊正稿的可能性也是有的。鲁迅自述与齐寿山合译的情形是“有时进行得很快,有时争执得很凶,有时商量,有时谁也想不出适当的译法”(第123页),最初的译稿也就不可能不存在较多斟酌、改动的痕迹。由此而来的一种假设是:1927年的重新修订工作是在一份誊正稿上进行的。鲁迅到广州后迟迟没有动手,在厦门时也曾表示没有“另行整理《小约翰》的工夫”[10],那么,很可能是在北京时有过誊正。鉴于鲁迅日记从未有过誊正译稿的记录,很可能是每日随手予以誊正。若此,将“挑剔者”改作“穿凿”的行为应该是在北京进行的,译稿的后半部分直接用“穿凿”,由此也能获得解释。至于全部译稿最终何以没有再次誊正,原因已无从察知,处境比较险恶而译稿体量又较大,或是一个原因吧。

但对于最终译稿的处理,鲁迅还是有考量的。所见译稿的封面之下、引言之前的那两页(第114~115页),分别标记为:“一九二七年 月印行:一至一千册”“作者肖像”。前者为黑色墨迹字体,所记初印数量与实际相符,出版时间则延后至1928年1月。后者原是空白页,未见肖像,“作者肖像”四字为红色字体,与此相关,各类排版标记都是用的红笔。前者应该是一开始就写好了的——做好了出版规划的,那后者(红色字体的内容)是什么时候写的呢?

出版《小约翰》的未名社是鲁迅于1925年发起和领导的出版机构,资金和编辑力量都很微薄,鲁迅自己来编排《小约翰》看起来也是合乎情理的——随后鲁迅与李霁野等人就封面、版式、作者肖像、印刷效果等问题一再进行商讨,其对于此书的重视程度也可见一斑。从另一个角度来看,鲁迅当时居上海,未名社在北京。1927年10月之后,双方就编排事宜多有书信往还,但鲁迅日记和书信均未有书稿寄回上海的记载——鲁迅对出版过程中的诸种小事均有记载,若有书稿寄回这类大事,断不可能缺记。这样一来,应该是鲁迅在整理、改定好译稿之后,又用红笔做好各类编辑排版的标记,预先对自己的文稿进行了排版,若是,这也从另一个角度显示了鲁迅对于这部译稿的重视。

二 手稿外化翻译理念与图景

《小约翰》映现了鲁迅的翻译理念,这已是公开的秘密。引言如是谈到结尾的处理:

务欲直译,文句也反成蹇涩;欧文清晰,我的力量实不足以达之。《小约翰》虽如波勒兑蒙德说,所用的是“近于儿童的简单的语言”,但翻译起来,却已够感困难,而仍得不如意的结果。例如末尾的紧要而有力的一句:“Und mit seinem Begleiter ging er den frostigen Nachtwinde entgegen,den schweren Weg nach der grossen,finstern Stadt,wo die Menschheit war undihr Weh.”那下半,被我译成这样拙劣的“上了走向那大而黑暗的都市即人性和他们的悲痛之所在的艰难的路”了,冗长而且费解,但我别无更好的译法,因为倘一解散,精神和力量就很不同。然而原译是极清楚的:上了艰难的路,这路是走向大而黑暗的都市去的,而这都市是人性和他们的悲痛之所在。(第124~125页)

这段文字颇有意味,“原译是极清楚的”——鲁迅意在表明,原本可以有更加简洁、易懂的处理方式,但是,最终选择的是“冗长而且费解”的译法。附上原文,或许就是为更清晰地显示“原译”的效果。那何以舍易而就难呢?应该是关乎鲁迅秉持的“直译”观念,即“宁信而不顺”。在鲁迅看来,译本“不但在输入新的内容,也在输入新的表现法”。因为“中国的文或话,法子实在太不精密了”,“只好陆续吃一点苦,装进异样的句法去,古的,外省外府的,外国的,后来便可以据为己有”。[11]因为这番自我交代,《小约翰》可谓鲁迅“直译”理念实施过程中的一个具有特别意味的样本。

对于“倘一解散,精神和力量就很不同”的说法,学界多有关注。郜元宝曾据此谈到,鲁迅“不愿放弃直接模仿原文文法可能带来的效果。这样处理可能‘不合轨范’,但在探索汉语新的可能性上却具有典范意义”,用以对照的,是“像梁实秋等人那样‘打散’,令译文通俗易懂,符合汉语固有的习惯”。[12]也有研究者结合了后出的译本来看取。其他几个译本的结尾为:

在“他”的指引下,他转过身来,迎着寒冷的夜风,艰难地向那个有人和人的不幸和痛苦的黑沉沉的大城市走去。(胡剑虹译本)[13]

于是,由他指引着,约翰转过身来,迎着寒冷的夜风,踏上他的辛劳之路,那通向人类的、苦痛的、深沉的大城市。(景文译本)[14]

于是,他跟着他的领路人,迎着清冷的晚风,踏上艰辛的道路,朝着黑暗的大城市的方向走去,那里是人类与他们的苦难汇集的地方。(欧阳竹立译本)[15]

陈芸指出《小约翰》的高妙之处在于“以童话的形式形成了童话思维与哲学思维之间的张力,形成了介于‘童话与非童话’之间的文类形式”。而从《小彼得》《俄罗斯的童话》等译著来看,这正是鲁迅“所偏好的文类”,其背后“不仅隐藏着鲁迅推崇的‘新童话观’,还隐藏着他对于启蒙教化的思考,即以‘非童话’的部分承载着对人类命运、历史、社会、人性、宗教、哲学的思考,承担着启蒙教化的责任,以‘童话’的部分保留着想象、神话、诗意的空间,从一定程度上消解了启蒙的弊端”。从这个角度来看,胡剑虹译本“因从英文版译出,流畅浅白了许多,更符合儿童的阅读习惯”,“似乎努力将《小约翰》还原为‘童话’”,“这种还原的努力也可能从教化的层面削减了文本形式蕴含的丰富性,大大消解了‘童话’与‘非童话’之间的张力”,而鲁迅的翻译“更切近原作者的初衷”,“译文精心营造出来的更具纵深感的形式味儿蕴育了‘神韵’”。[16]而李新宇在对照了鲁迅译本和景文译本之后,认为“二者之间有不小的差异,从景文的译文看,恰恰是‘解散’了的”,“读起来很通顺,全无障碍与别扭之处”,但是“似乎失掉了点什么,使意味发生了某些变化”。[17]这一说法虽较含混,与陈芸的判断大致还是相通的。荷文直译本的结尾,读来也可说是类似的情状。

观诸鲁迅的手稿,这个结尾也有修改痕迹:“上了走向那大而黑暗的都市,即人性和他们的悲痛之所在的艰难的路”,在初稿中疑作“上了走向最□□□着人性和他们的悲痛的为向黑暗的都市的艰难的路”(第351页)。李浩甚至指出,“从手稿修改的痕迹来看,定稿的那句译文,是在原译文完整誊写后经过二次修改而得的,修改后的句子有层次感,其中‘走’被涂抹后依旧定为‘走’。可以这样说,鲁迅这句译文是经过至少两次择选的结果”[18]。实际上,在被涂掉的“的为向黑暗的都市”旁,原拟增加两字,但最终又被涂掉(已无法识别)。这些都显示了鲁迅对于译文的反复斟酌。

李浩基于手稿修改的角度、通过数十个例句,对鲁迅翻译中的“语言转换的问题”有较多讨论,即“不仅仅是两种语种之间的文字语义转换,更重要的是将原文所天然带有的‘欧文’语感,即所蕴含的词语用法、思维习惯、文化信息等更好地转化为中文——白话中文”,诸如“恢复原文的语感和语境”“将原意图省略的心理状态恢复过来”“将简单句子改为复杂的分句”等情形,以及较多“改变了语句的中心”的情形、“采用更顺畅的中文词语、语句并使之口语化的情形”、“字词选择”的情形以及在动植物名、人名的翻译中所遭遇的“困境”等,[19]其中多有值得注意之处。这里不再赘述,而是仅选择一点略作补充。

“狭窄的街道和将天的蔚蓝分成长条的高的房屋”,《小约翰》翻译手稿

鲁迅确是强调“精神和力量”不能“解散”而力图“装进异样的句法去”,这在手稿中多有存在。比如这样的情形:

(1)“狭窄的街道和将天的蔚蓝分成长条的高的房屋,沿屋走着的人们,脚步的橐橐和车子的隆隆,扰乱了那夜的旧的幻觉和梦境,正如暴风之于水镜上的影象一般”这一句,前半段最初作“狭窄的街道和□高的房屋上的天的蔚蓝分成长条,沿街往来的人们”。(第283页)

(2)“但他偏爱这人们紧挤着,一切灰色而干枯,空气沉重而潮湿的,阴郁的困苦区域”,最初作“但他对于这人们紧挤着,一切灰色而枯燥,空气沉重而潮湿的,阴郁的困苦区域怀着偏爱”。(第288页)

(3)“这在沉静的睡眠和黑暗的悲戚中间的高兴的声音,典礼的歌唱”,最初作“这高兴的声音,典礼的歌唱,在沉静的睡眠和黑暗的悲戚之中的”。(第297页)

这些有着“异样的句法”的例子也都能够印证鲁迅的说法——有意味的是,对应于前述鲁迅关于《小约翰》结尾处理的自述,最初的翻译看起来要更符合汉语的语法。而在另一方面,正如李浩所谈到的,从一些修改也可以看出鲁迅“采用更顺畅的中文词语、语句并使之口语化”的情形,如将“一个大的,舒适的蟋蟀是教员,监视着课业”改作“一个大的,肥胖的蟋蟀是教员,监视着学课”(第157页)等。[20]其他的情形,如“它们的芳香则驱逐了对于感动现在育他至今的家乡的愁思”改作“它们的芳香,则将他对于感动和养育他至今的家乡的愁思,全都驱逐了”(第244页),读起来也更符合中文语法了。而“负暄”“中庸”等语汇的使用,看起来是包含了对于中国文化的顺应,如将“凝视着面前在晒太阳的草梗”改为“凝视着面前的负暄的草梗”(第322页);又如,“而且我乐于承认,这工作,即使也有些人对于全体的结构或几部分有所责备,然而远过于中庸了”(第361页)——不仅用了“中庸”这样非常中国化的语汇,而且修改显示,鲁迅对这个词的使用是有考量的,在最初的译法中,“中庸”在句子靠前的位置:“这工作”之后,有“是□过了中庸了”的字样。

由此,不难看出鲁迅的翻译在事实上呈现出某种矛盾的状况,在“欧化”与“中式”之间多有犹疑,这从某个角度应和了学界关于鲁迅翻译语言的“中间物”形态的认识。“一切事物,在转变中,是总有多少中间物的”——“中间物”这一说法出自鲁迅1927年稍早时候所作《写在〈坟〉后面》[21],而如邢程在讨论《动植物译名小记》时所指出的,鲁迅围绕语言问题所展开的自叙与实践,可视作“中间物”这个著名说法出现的原始语境。因为“汉语的经验世界与源语言的经验世界之间的不可通约”,“使《小约翰》源语言的动植物世界相对于汉语白话而言成为一种‘不可译’的对象”,而鲁迅“拒绝将译名工作完全托付给现成的各类‘辞典’,而不惜工本地另起炉灶,在名词这个语言单位内部进行几乎是造词式的努力,将外文对象一一亲手译出”。所涉及的“辞典”包括杜亚泉主编的《植物学大辞典》(1918)等,从实际译文来看,鲁迅最终择定的译法,“并非一经使用便可确立下来的权威典范,这不仅是后见立场上汉语词汇系统中的客观现实,也是鲁迅其时自己的译者意识”。[22]基于努力“装进异样的句法”以改变“中国的文或话”理念而进行的翻译工作,原本就是一种艰难的语言尝试,而同时又面对着包括“动植物译名”/现代名物系统在内的外国语言文化翻译的复杂事实,《小约翰》翻译文本自然在整体上也呈现出这样一种强烈的过渡性特征,或“中间物”状态,而翻译“初稿”和“改定稿”的对照性呈现,则直接外化了这一状态的演变过程。

三 从修改痕迹看翻译与写作的关联

《小约翰》的翻译与修订的时刻,正是《野草》《朝花夕拾》中的一些篇章以及《铸剑》等作品的写作时刻,学界早已注意到这部荷兰小说与鲁迅写作的内在关联,比如,王瑶很早就指出《小约翰》“实际和幻想相混合的写法”与《野草》“颇有近似之处”,[23]孙郁则认为“《小约翰》对鲁迅的影响,是潜在的。这一本书,直接催生出他的《朝花夕拾》”[24]。

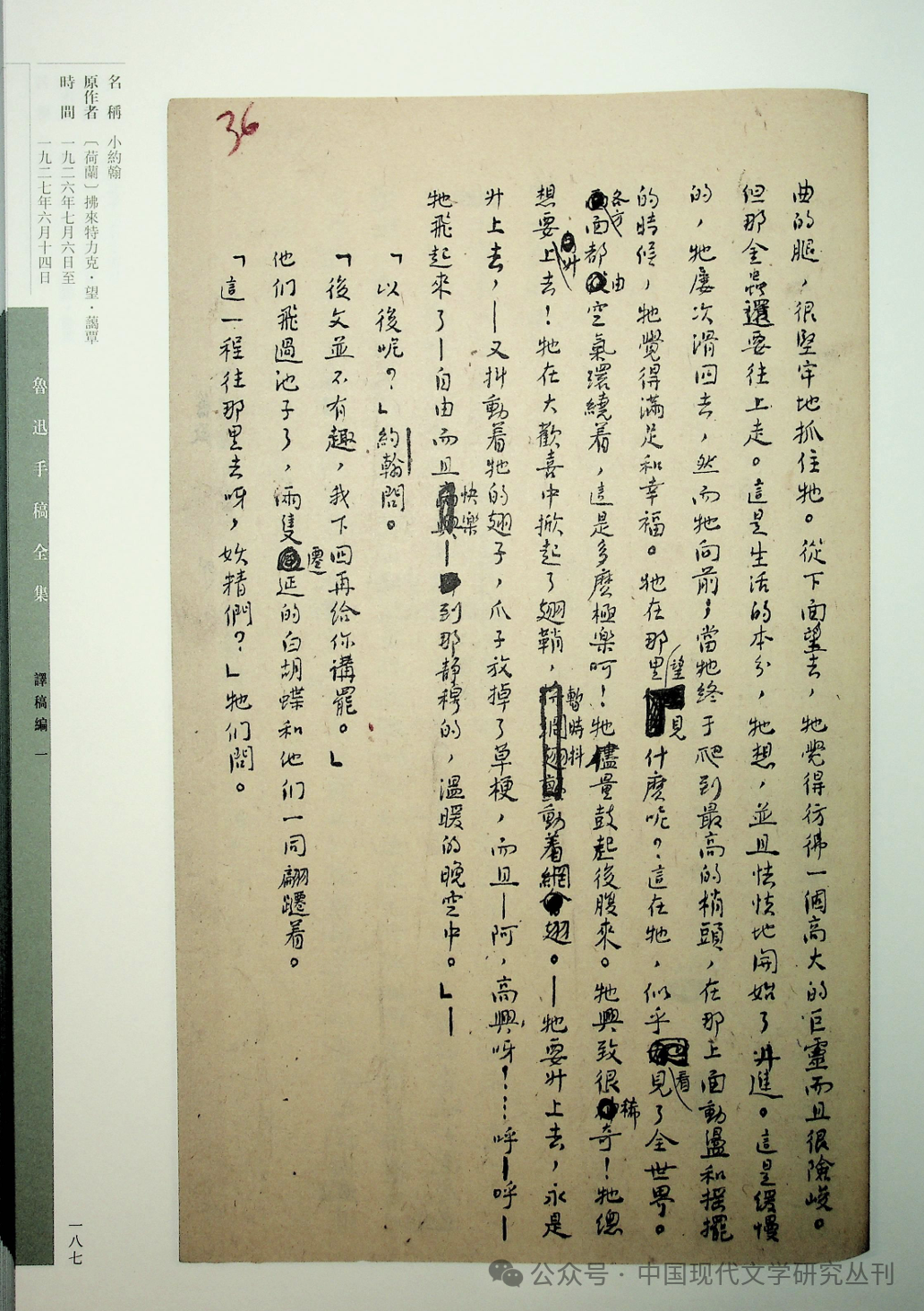

“大欢喜”,《小约翰》翻译手稿

一些翻译语汇的选用,也是关联所在。这方面,最典型的例子或是“大欢喜”之类语汇。王锡荣指出,鲁迅使用“大欢喜”这一用语“可说贯穿了一生的写作生涯”,“最集中使用于《野草》”,“几乎可说是为《野草》量身打造的”,不仅《野草·题辞》中有(“过去的生命已经死亡。我对于这死亡有大欢喜,因为我借此知道它曾经存活。死亡的生命已经朽腐。我对于这朽腐有大欢喜,因为我借此知道它还非空虚”),《复仇》《复仇(二)》之中也都有出现。而且,鲁迅“在使用‘大欢喜’的同时,在同一文本中多次使用‘大悲悯’‘大痛楚’‘大慈悲’‘大心愿’‘大苦恼’,与‘大欢喜’配合使用,使文气大为提升,语势大为加强。而这些词,除‘大慈悲’外,都不是佛教用语,而是鲁迅的创新性化用”。而有了“大”这一前缀,原词汇能发生“一个意义上的飞跃和提升”,注入“更为丰富的内涵”。如“大”“欢喜”连用,能产生“一种既具有宗教色彩又并不类同于‘皆大欢喜’意涵的特殊修辞效果”,“这里的‘大’不仅具有佛教‘摩诃’的意涵,而且具有‘极端’‘极度’‘极致’的意义;而‘欢喜’具有‘满足’‘陶醉’‘痛快’的意义。‘大欢喜’不是简单的‘非常快乐’,而是‘极度满足’‘极端陶醉’‘极致沉酣’,‘痛并快乐着’的意涵”。[25]

郜元宝编:《本味何由知——〈野草〉研索新集》

图片来源:网络图片

实际上,“大欢喜”也出现在与《小约翰》翻译同期写作、“两者之间在思想性、技巧上都有影响关系”[26]的《铸剑》之中(“大欢喜的光采,便从你父亲的眼睛里四射出来”[27])。而在《小约翰》翻译中,除了“大欢喜”之外,还有“大烦恼”“大奇事”“大不幸”“大凶心”“大幸福”“大太平”“大安静”“大欢娱”“大悲痛”“大苦痛”等表达,类似语汇的频频使用应非偶然,而可视作鲁迅当时写作语汇选择及其精神世界的某种延伸,或也可称之为一种翻译语汇的“创新性化用”。

在《小约翰》中,“大欢喜”出现在这样的段落:

它近旁竖着一枝瘦长的,有力的草梗,轻轻地在晚风中摇摆。它就用它六条弯曲的腿,很坚牢地抓住它。从下面望去,它觉得仿佛一个高大的巨灵而且很险峻。但那金虫还要往上走。这是生活的本分,它想,并且怯怯地开始了升进。这是缓慢的,它屡次滑回去,然而它向前;当它终于爬到最高的梢头,在那上面动荡和摇摆的时候,它觉得满足和幸福。它在那里望见什么呢?这在它,似乎看见了全世界。各方面都由空气环绕着,这是多么极乐呵!它尽量鼓起后腹来。它兴致很稀奇!它总想要升上去!它在大欢喜中掀起了翅鞘,暂时抖动着网翅。——它要升上去!永是升上去,——又抖动着它的翅子,爪子放掉了草梗,而且——阿,高兴呀!……呼——呼——它飞起来了——自由而且快乐——到那静穆的,温暖的晚空中。(第186~187页)

观诸小说情节的设定,这一场景出现在第三章,是小约翰奇幻之旅的初期,小约翰跟随旋儿一起飘浮时,听一只年长的甲虫讲“一个好看的幼小的金虫”的故事。“它在大欢喜中掀起了翅鞘”,最终引致的是“到那静穆的,温暖的晚空中”“自由而且快乐”地飞升,所描绘的是一个“极致沉酣”的生命瞬间,“大欢喜”正可传达出这种效果。但这段故事的结局却“并不有趣”:“它直线地飞到一间屋,并且落在人手里。它在那里受苦至三日之久;它坐在纸匣里,——人用一条线系在它腿上,还使它这样地飞,——于是它挣脱了,并且失去了一个翅子和一条腿,而且终于——其间它无助地在地毯上四处爬,也徒劳地试着往那园里去——被一只沉重的脚踏碎了。”(第207页)人类与自然之间的这种敌意是小说的核心主题,“大烦恼”“大悲痛”“大苦痛”等情绪均由此生发。

观诸手稿,不同于前文讨论的诸种情形,上述“大欢喜”这类语汇多未见修改的痕迹——可能仅有两三处,如“大欢娱”是改定的结果:在最初的翻译中,“在这音响里是大欢娱”作“在那音响里是大欢□□娱”(第322页);反向的例子也有,如“你千万永不可告诉他,否则他要大大地恼怒的”一句,“大大地恼怒的”最初就是作“大恼怒”(第267页)。类似的情形映现着译者心绪的浮动,但数量很有限,可见鲁迅下笔时的确然——“贯穿了一生的写作生涯”的一类用语,也成了《小约翰》翻译中的确定性存在。

别有意味的是,贺勤在对照了鲁迅译本与胡剑虹译本、景文译本之后,指出后出的两个译本都不曾“翻译出‘大’的意思之处”,“鲁迅所用的‘大欢喜’应当对应英文中的‘Rapture’”,两个译本分别“翻译成‘全神贯注地’和‘兴高采烈的’,与鲁迅所译‘大欢喜’的意味相差甚远”。[28]这里用以对照的是英文本,是否与鲁迅所据德文本的情形相符暂无从确断,不过,这种反差提示了一个值得注意的事实:不同的翻译未必有绝对的好坏之别,鲁迅的工作处于现代翻译的较早时期,是具有探索意味的“中间物”状态,其翻译理念、原则及具体操作方法,今日未必能适用,但“意味”的独特性以及由此而来的翻译整体效果是可以把握的:因认定《小约翰》为“无韵的诗,成人的童话”,鲁迅对作品“非童话”部分和“童话”部分的翻译有不同考量,以“更切近原作者的初衷”;而译稿对于“大××”一类语汇的采用具有某种整体感,与鲁迅当时的创作之间具有显在的联动。由此,这部令鲁迅念兹在兹的译著给予他以写作灵感,而鲁迅当时的写作又直接影响到翻译语汇的选择,鲁迅与翻译对象的精神契合、翻译与写作的双向联动,都赋予了这部有着独特“精神和力量”的译著以长久的魅力,其独特的“意味”值得更多的讲述。

结 语

《小约翰》1929年再版

手稿原本就有校勘价值,而较之于其他“页面干净”的鲁迅作品手稿,《小约翰》手稿因其修改异常繁密,在呈现翻译的过程性方面有更为突出的效果。同时,《小约翰》与20世纪20年代中段的鲁迅写作及人生转折有着密切的关联,但“鲁迅与《小约翰》”这一话题尚未引起充分的关注[29],而内容完备的《小约翰》手稿比较晚近才公之于世,真正的讨论近期才开始,追诘手稿相关的诸种情形,当能更真切地引致对于鲁迅翻译理念、其翻译与写作的关联等问题的思考。皇皇78卷《鲁迅手稿全集》的出版被认为是带动了“中国手稿学”的“急遽兴起”[30],围绕《小约翰》手稿所展开的上述工作,于此或能有所助推。

易彬 叶家轩

中南大学人文学院中文系

中南大学人文学院

410012

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2025年第10期)

注 释

[1]鲁迅:《马上支日记》,《语丝》第92期,1926年8月16日。

[2]鲁迅:《360219 致夏传经》,《鲁迅全集》第14卷,人民文学出版社2005年版,第33~34页。

[3]鲁迅:“引言”,见拂来特力克·望·蔼覃《小约翰》,鲁迅译,未名社1928年版,第4页。

[4]此处得到陈子善、黄乔生、刘润涛等师友的帮助。

[5]王锡荣:《鲁迅手稿的形态观察》,《现代中文学刊》2019年第6期。

[6]我们已完成《小约翰》汇校,暂未予处理直接删节(涂抹)的情形,又因为技术原因,在标记时,对一些连续出现的修改予以了合并处理,饶是如此,所涉及的修改也有近1500条。汇校稿将作为《中荷文学:对话与融合》(商务印书馆即出)的一部分出版。

[7]李浩:《〈小约翰〉译文手稿及其他》,《上海鲁迅研究》(总第96期),上海社会科学院出版社2023年版,第52页。

[8]《鲁迅全集》第16卷,人民文学出版社2005年版,第21~30页。

[9]当时在广州与鲁迅同住的许寿裳在谈及此事时,有“修订和重钞《小约翰》的译稿”的记载,见《亡友鲁迅印象记》,峨嵋出版社1947年版,第87~88页。按,这与鲁迅日记所记以及译稿状况不合,当然也不排除另一种可能性,即另有重新誊抄工整的译稿,而不是目前见到的这一份。

[10]鲁迅:《261120 致韦素园》,《鲁迅全集》第11卷,人民文学出版社2005年版,第623页。

[11]鲁迅:《二心集·关于翻译的通信》,《鲁迅全集》第4卷,人民文学出版社1981年版,第391页。

[12]郜元宝:《鲁迅与当代中国的语言问题》,《南方文坛》2012年第6期。

[13]弗雷德里克·凡·伊登:《小约翰》,胡剑虹译,华夏出版社2004年版,第210页。

[14][17]弗雷德里克·凡·伊登:《小约翰》,景文译,长江文艺出版社2017年版,第150、160页。

[15]弗雷德里克·凡·伊登:《小约翰》,欧阳竹立译,江苏凤凰文艺出版社2019年,第217页。

[16]陈芸:《“新童话观”背后的启蒙——重读鲁迅译本〈小约翰〉》,《山西师大学报》(社会科学版)2013年第3期。

[18][19]李浩:《〈小约翰〉译文手稿及其他》,《上海鲁迅研究》(总第96期),第53、54~62页。

[20]李浩:《〈小约翰〉译文手稿及其他》,《上海鲁迅研究》(总第96期),第58页。

[21]《鲁迅全集》第1卷,人民文学出版社1981年版,第301~302页。

[22]邢程:《“他者”的位置——关于1927年夏天鲁迅的一个文本群》,《中国现代文学研究丛刊》2024年第1期。关于“辞典”的讨论,参见熊鹰《从〈小约翰〉到〈药用植物〉:鲁迅反帝国主义植物学的一次翻译实践》,《鲁迅研究月刊》2015年第6期。

[23]王瑶:《论鲁迅作品与外国文学的关系》,见鲁迅研究学会、《鲁迅研究》编辑部编《鲁迅研究》第1辑,上海文艺出版社1980年版,第67页。

[24]孙郁:《鲁迅的暗功夫》,《文艺争鸣》2015年第5期。

[25]王锡荣:《说“喜欢”“欢喜”“大欢喜”——〈野草〉用语一解》,见郜元宝编《本味何由知——〈野草〉研索新集》,复旦大学出版社2022年版,第77~85页。

[26]藤井省三:《〈铸剑〉——复仇的文学》,张靖摘译,《鲁迅研究动态》1988年第6期。更多讨论参见张芬《“直到他在自身中看见神”——唐传奇、〈小约翰〉与〈铸剑〉之生成》,《现代中文学刊》2011年第2期。

[27]《鲁迅全集》第2卷,人民文学出版社2005年版,第435页。

[28]贺勤:《论鲁迅创作与翻译的互动关系——以〈野草〉与〈小约翰〉为例》,《理论界》2019年第10期。

[29]参见易彬《个人史的隐匿与敞开——重拾〈小约翰〉的翻译与鲁迅的写作》,《文学评论》2025年第5期。

[30]语出王锡荣《手稿学、理论手稿学与应用手稿学》,《南方文坛》2024年第1期。

|