|

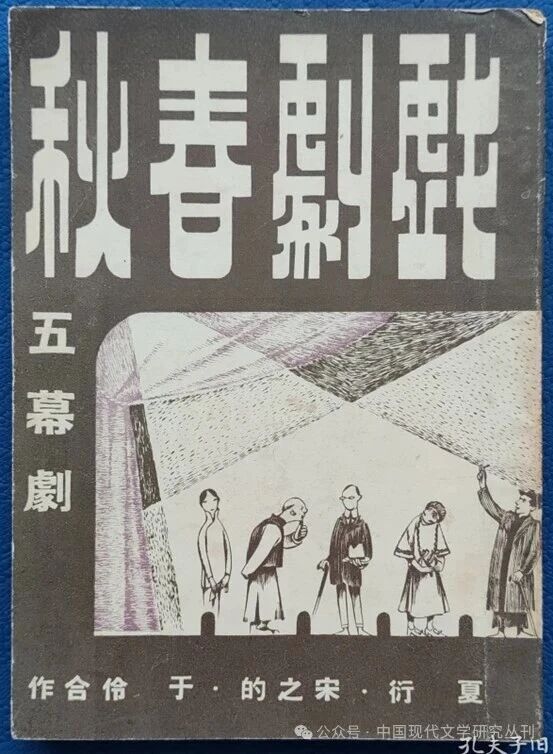

开明书店《夏衍剧作集》版《离离草》

图片来源:孔夫子旧书网

内容提要

“东北”是夏衍革命和生命历程中的一粒“种子”,由此萌发出一个以《离离草》为代表的东北叙事谱系。该剧初版于大后方的进修出版教育社,在昆、渝等地公演后成为转移抗战文艺风气的力作。作家在对东北风物和方言的挪用中,留下了切近东北的痕迹。与彼时普遍依赖前文本改编的东北叙事不同,夏衍以虚构的方式正面抒写东北抗战,并以讽喻的手法批判现实。骆宾基的《姜步畏家史》激发夏衍通过平等的语言交流建构具有国际主义精神的中韩抗日共同体。透过对于语言殖民问题的深入思考,《离离草》前瞻性地介入了“奴化教育”论争,并在战后东北国统区的重演过程中焕发出强大生命力。由此夏衍与“东北”之间构成了深刻的互文性关系,并进一步将“东北”提炼为中国现代民族复兴的隐喻。

关 键 词

夏衍 《离离草》 抗战话剧 东北叙事 民族复兴

引言 一部“写得最失败”的剧本?

在中国著名作家夏衍的现代长篇剧作中,创作完成于1944年底的四幕抗战话剧《离离草》可谓最为当下研究者所忽视者。即便新时期以来,学界也无一篇专题文章。探究起来,这部作品不仅曾一度被权威的文学史家和夏衍研究专家认定为艺术上的失败之作,[1]而且还被作家本人在晚年的一次公开讲话中评定为“写得最失败”的剧本,[2]由此看来“失败说”似成定论,学界对它的忽视也就显得顺理成章。然而,即便是对这部作品的艺术成就持完全否定态度的文学史家也注意到了作家“怀着爱国主义激情和‘野火烧不尽’的信心,企图表现东北人民坚持不懈的抗日武装斗争”的初衷。[3]这样一种对于作品题材和主题的肯定,不禁让我们联想到多年前王瑶在《中国新文学史稿》中对该剧的赞赏,即其“在当时是有丰富的现实意义的”和“主题是极鲜明的”。[4]可见学界对该剧的不同评判,正是不断演变的学术史上的一环。

不必说,前述夏衍本人对于《离离草》的否定态度在很大程度上影响了后来研究者的评判,然而这一论断其实出自作家1985年末在“夏衍电影创作与理论研讨会”闭幕式上的讲话,既有自谦的成分,且其对于“在剧本中写了些东北人的话,但写得不像”的自责,主要是针对“一定要写自己熟悉的东西”这一特定的创作经验而言。[5]夏衍晚年诸如此类的自我检讨,至少还有两例。一是表示自己“因为曾写过一些不合格的剧本,所以一直对话剧还是很关心”[6],二是将其在新中国成立后写作的话剧《考验》列为自己“最坏的一个剧本”[7]。此外,夏衍晚年曾在纪念老友田汉的文章中指出,后者在20世纪30年代初所作的那些坦率而深刻的“自我批判”出自特定的历史情境,不无矫枉过正之处,今日论者不可奉为圭臬。我们对于前述夏衍晚年的自我评价,也应作如是观。总体而言,夏衍这些新时期以来的自我批判,都有着反对僵化政治理性的特定语境,体现出这位昔日著名左翼作家、共和国文化战线重要领导人对于文学应该以什么样的方式和态度介入现实的严肃思考。在1981年6月写作的一篇自序中,夏衍再次强调自己“不是一个作家,更不是一个文艺评论者”[8]。此处的自我评价不尽是自谦,而是蕴含着对于文学之意义与功能的深刻理解。夏衍在晚年的另一次访谈中说道:“我写的那些剧本,不管成功的或失败的,几乎都是有感而发,也可以说,都是‘主题先行’的……我这个人的倾向性和使命感是很直、很露的……我们的作品‘主题先行’是很自然的,并不是别人勉强我们这样做的。我只是比较强调、坚持写自己熟悉的东西。” [9]

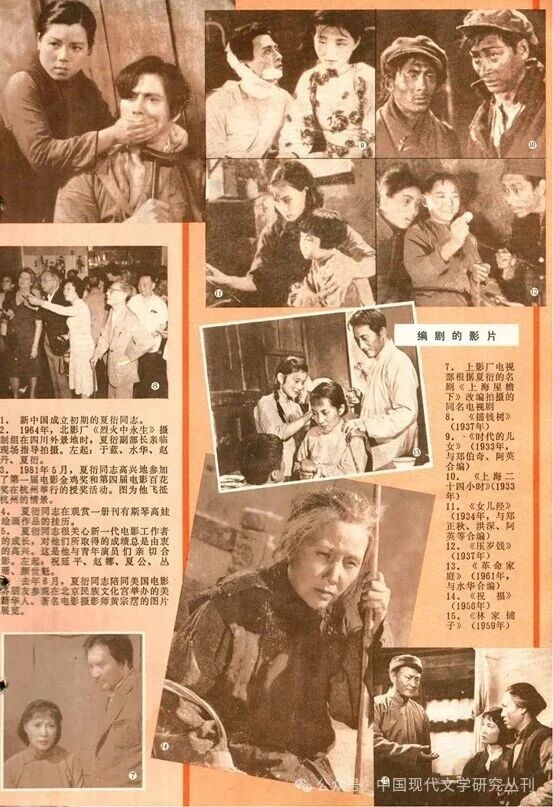

夏衍编剧电影剧照

图片来源:豆瓣

其实早在《离离草》问世之初,夏衍就曾对该剧的艺术表现表示过不满,甚至径以自己作品中“最坏的一个”或“最失败的一部”名之。而对于作家本人的这一苛责,与夏衍同时代的评论者们却有着相对客观的认识。在1946年初正于上海导演该剧的朱端钧看来,作家如此“自讥”的原因大抵是抱憾于《离离草》缺乏生活真实感,其实这是“夏衍先生最富有戏剧性”的一部“好戏”,他坚信这部“戏剧的多于生活的”作品必将突破东北沦陷区人民英勇抗战的具体情境,成为一部流传后世的“艺术品”。而彼时的另一位读者则从夏衍的这一自我否定中,看出了作家永不满足的创作精神,并将这部凝聚其“脑汁,心血,热爱”的作品,视为值得珍视的艺术成就。[10]那么,为何对于夏衍本人而言,《离离草》始终都是一部留有遗憾的作品?正所谓“爱之深,责之切”,而“责之”的标准又是夏衍一直以来对于自身创作的严格要求。如所周知,夏衍于1939年初问世的四幕话剧《一年间》曾是抗战话剧的标杆和转捩点,从此抗战话剧逐渐摆脱公式化的集体情绪宣泄,走上不断拓展题材领域、深入日常生活、发掘以方言为代表的地方特色的现实主义道路。[11]以身作则的夏衍也曾一再现身说法。1940年夏,他在一次演讲中特别指出,“形象化的实社会的一切是无法凭于想象的,在这种地方,只要有一个小漏洞就会影响到全部都不像真”,因而“对于一个写作者,收集材料是绝对必要的工作,有了这种习惯的人,没有材料就不敢动笔”。[12]1942年5月,夏衍在一封给某杂志编者的公开信中号召“以一种与世界社会共休戚,共忧喜,共歌泣的心情,多看,多想,多调查,那么不关心者可以关心,不熟悉者可以熟悉,人物可以有生命,故事可以入情入理,否则,尽当勉强写,结果而不过是使观众颦蹙的公式八股而已”[13]。1944年5月初,夏衍开始在重庆写作《离离草》。[14]正处于该剧写作当中的夏衍在一篇答复读者的文章中指出,一个剧作者必须养成“随时随地注意人民大众,注意他们的生活,注意他们生活中的各种不同的言语,各种特有的表情达意的方法”[15]的习惯。以上种种,无不体现出夏衍对于戏剧真实性的严格要求,而以此检视,《离离草》确有不尽如人意之处。那么,如此注重创作熟悉题材、强调塑造生活真实性的成熟剧作家夏衍,为何要在1944年5月这个世界反法西斯战争曙光尽显的时刻,注念并书写已经沦陷将近13年之久且自己并不熟悉的东北?其非写不可的关心之处何在?其写在此时的用意为何?为了化陌生为熟悉,作家又做了哪些准备和努力?夏衍的这部自认为“失败”的作品,在中国现代文学东北叙事的历史上究竟有着怎样的贡献和意义?这些都是本文想要深入探讨的问题。

一 “臆构”中的讽喻:重述东北的新方式

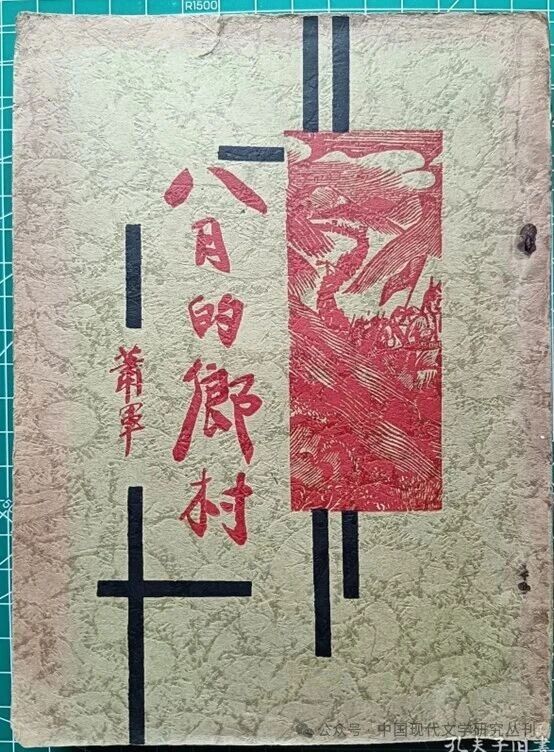

浙江文艺出版社2005年版《夏衍全集》(以下简称《全集》)“戏剧剧本”(下册)所录《离离草》以开明书店1949年11月版为底本,本卷全集编者标注该书初版本为辽东建国书社1944年12月版。如此底本及其初版本信息,均袭自中国戏剧出版社1984年版《夏衍剧作集》第二卷。然而检视相关史料可知,中国共产党领导的辽东建国书社迟至1945年末方在东北解放区之安东(今丹东)创建,[16]因而前述初版本之说断不能为真,至于其中提及的初版时间,或据夏衍在《离离草》后记中留下的“校改完毕”于1944年12月的落款推测而来。[17]

进修出版教育社版《离离草》

笔者所见《离离草》最早版本为进修出版教育社1945年1月重庆版。1945年1月21日的重庆《新华日报》曾在头版刊登该剧广告,称其“在目前上演,可以提高军民抗敌情绪,指示民众武装及军民合作抗敌的正确途径,是组织民众自卫的最好工具,也是部队中不可多得的教育材料”[18]。1945年4月9日,《新华日报》头版又刊登了一则有关《离离草》在重庆进修出版教育社“再版出书”的广告,并且特别强调该书“经优良书刊评选会选定为本季最优剧作之一”[19]。所谓“优良书刊评选会”应隶属于“中央图书杂志审查委员会”,或许即为后者之简称或别称。根据国民政府1944年7月1日修正公布的《中央图书杂志审查委员会组织条例》,该会“隶属于行政院,掌理全国图书杂志戏剧电影审查事宜”。[20]该会在当年9月发布了经行政院核准备案的《中央图书杂志审查委员会奖励优良图书杂志戏剧电影办法》,所列作品获奖资格计五项,其中第四项为“表彰抗战事迹,宣扬革命精神,足以激发国人忠党爱国之热忱者”[21]。抗战话剧《离离草》应该就是根据此项规定而获奖。作为抗战期间国家最高意识形态审查机关,中央图书杂志审查委员会对于文化生态影响深巨,而得到该会褒奖,无疑表明《离离草》获得了畅行于国统区党政军各部门的合法认证。若结合前述两则《新华日报》的《离离草》广告,可以推想:夏衍只有将自己的剧本放到国统区的合法出版社出版,才有可能在当时对包括国民党官方人群在内的广大读者产生更为广泛和深入的影响。事实上,除前述进修出版教育社1945年1月重庆初版,《离离草》在抗战时期的国统区还有该社当年1月昆明初版、当年4月重庆再版、当年4月昆明再版等,[22]可谓一纸风行。而该剧当年3月14日由张客导演在昆明首演,共演出24场,[23]次月14日又由贺孟斧导演在重庆公演,共演出34场,[24]成为彼时抗战大后方剧坛转移风气的力作。[25]不仅如此,在后文的讨论中我们将会看到,正因该剧曾在大后方公演并取得成功,且其剧本初版后曾获得较高的官方荣誉,所以光复后才有了在很多国统区广泛重演的可能。

在进修出版教育社版和辽东建国书社版《离离草》扉页,均刊有一则关于该剧写作情况的说明,作者首先交代“故事人物,全出臆构(引者按,辽东建国书社版作“臆度”),与现实人事绝无关系”。按,该说明在开明书店版被删除,后续《夏衍剧作集》版和《全集》版亦从之。由此可见,前引文学史家对于《离离草》“剧中斗争生活情景‘全出臆造’”[26]的批评,其实出自夏衍的夫子自道,值得深入探讨。今日言及抗战大后方东北沦陷区题材文学创作,我们难免以常情度之,认为以虚构和想象为核心的“原创”应是常态。殊不知因为日寇对于伪满洲国“边境”的严密封锁,特别是对于东北沦陷区人民的严酷压迫和思想钳制,大后方的作家不用说难以深入伪国,就连揭示其时伪国真相的一手资料也难得一见,对于东北沦陷区人民的斗争和生存状况也就难免缺乏深入的了解。正因如此,在彼时大后方的东北沦陷区叙事中,特别是在非“东北作家”的作品中,依托稀缺和可靠的“前文本”进行“改编”就成为一种常见的创作方式。比如1940年前后,郑伯奇、阳翰笙、章泯、林适存、顾佛影等人,均以意大利人万斯白(Amleto Vespa)根据亲身经历揭露日伪特务统治的《日本密探》(Secret Agent of Japan)一书为“底本”,先后创作了不同体裁的东北沦陷区抗日题材作品。而这些文本尽管有着不同程度的再创造成分,但总体而言都是对于万斯白原文本的“改编”,主要人物、基本情节、核心事件等均挪用或化用自前者。即便是吴祖光分别首演和出版于1938年5月与翌年元月的四幕抗战名剧《凤凰城》,主题思想和核心情节也是取材于《苗可秀志士遗墨》和泳吉所著的《义勇军》。但是夏衍的《离离草》显然与众不同,因为没有现成的故事架构和人物原型可以依靠,作家不得不费尽心思为自己笔下的人物搭建生活环境,精心雕琢他们的形象、语言、行动和性格,还要设置戏剧冲突、安排情节走向,去经历一个披坚执锐、勇于创新者所不得不承担的艰辛和困苦。如果认识到这一点,我们就需要重新评价“全出臆造”的《离离草》的写作意义与价值。

如所周知,夏衍向来看重一种具有“讽喻”(allegory)力量的写作,认为必须避开“烦琐的自然主义的复写”,转而强调“可以唤起联想的与今日的时事最有共同感的事象”。[27]唐弢在谈到夏衍抗战话剧风格时将其命名为“政治抒情诗”[28],考其“政治”一语的艺术内涵,所指正是作家经过现实主义淬炼和提升之后的讽喻性手法。从《离离草》中抗日女英雄(“女人”)和后来也参与抗日斗争活动的小偷(“人”)这两个颇为独特的人物设置来看,他们的无名,正体现出作家欲以其抽象性消除民众之间的畛域,并将抗日斗争还原为每个普通人都不得不承受的苦难和不得不承担的责任,而这种设定显然是该剧“家园”整体叙事的一部分。

纵观关内文坛的东北叙事,夏衍或许是第一位正面、深入开掘日本开拓团“移民”议题的作家。在《离离草》第一幕,东北军旧军官马顺曾“不胜感慨”地对苏嘉说,“过了快十年,怕关里的人,已经忘了我们啦”。而到了第四幕,当日本武装移民强迫全体村民在“天长节”向东方(日本)“遥拜”时,马顺却“很快地转过身来”,向南方(关内)跪下,大声地呼喊:“关里的人呀,咱们在等你们”。[29]可见因为长久失去祖国的怙恃,马顺光复东北的信心虽曾有过片刻的动摇,但他忠于祖国的决心却始终坚如磐石。该剧1945年初在昆明上演时,上述台词不仅使得现场的观众泪如雨下,甚至也曾使排演的演员号啕大哭。人们在抗战中经历了生离死别,饱尝了“看不到家园”的“悲苦,酸痛和愤恨”,因而更能对沦陷多年的东北同胞的苦难感同身受。[30]就这样,大后方的读者和观众与东北沦陷区同胞的心连在了一起,从而不禁对残暴的日寇生敌忾心,对妥协苟安的后方反动势力生斗争心。

检视剧中主要人物的身份,老农马顺作为潜伏下来的前东北军军官,本是领导东北义勇军抗日的前东北军苏团长(苏嘉之父)的副官,而绰号“爬山虎”的义勇军领袖张文西,本是追随苏团长抗日的王秘书。虽然这位最终力战殉国的苏团长未在剧中直接出现,但实际上他不仅是串联上述主要人物的枢纽,更是这些抗日志士们的精神领袖。[31]可见东北军旧部是剧中抗日斗争的领导者和核心力量。楚图南曾在1945年7月撰文批评,认为“剧中重要的主角,如王秘书,如副官马顺,如未出场的苏团长之类的人物”,在“九一八”之前实为“东北腐烂残暴的统治者”,他们对于民众的剥削、压迫和屠杀,“并不弱于九一八以后的日本人”。[32]以此反观,夏衍在剧中对于东北军抗日作用的强调,在左翼文学阵营中显得颇为独特。

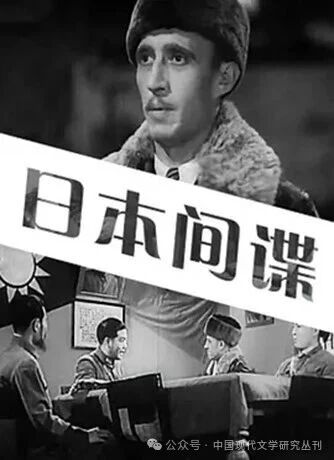

电影《日本间谍》剧照,阳翰笙编剧

众所周知,自东北易帜后,东北军所属地方政权在法理上就已成为国民政府的一部分。而夏衍在剧中虽未交代前述“女人”的身份,但从她的坚定和果敢,特别是从张文西对她倍加尊敬而又对其身份讳莫如深的情况来看,这位“女英雄”很可能是一位共产党人。剧本结尾处苏嘉追随“女人”继续留在东北从事抗日复土斗争的情节安排,又有奔向光明的意义。夏衍以这个神秘的人物,为有心的读者留下了对于中国共产党领导东北抗日斗争的想象。而正因为这是一部没有出现中国共产党领导的东北抗日联军(以下简称“抗联”)又以东北军旧部为主要人物的抗战剧本,所以才能获得在国统区合法出版和公演的机会,甚至受到了“优良书刊评选会”的嘉奖。须知大约就在夏衍动笔写作该剧的前一年,前述由老友阳翰笙编写剧本的电影《日本间谍》在首映数日后忽遭停演,原因竟是蒋介石在看过该片后对其中“反映东北抗联活动”的内容非常不满,随后命令蒋纬国来“中制”监督修改影片,直到将“片中的东北义勇军,都改成穿国民党军官学校学生制服,把影片搞得面目全非”后才准许重新上映。[33]由此看来,夏衍对于抗战大后方的政治气候和文艺审查尺度有着精准的把握。因而,剧中对于东北军身份的独特设定实为夏衍采取的“讽喻”手法,具有多重的意蕴:这既体现了作家对于包括东北军在内的多方抗日力量的尊重——考虑到东北军游离于“中央军”的边缘位置,特别是其以西安事变为标志的抗日复土政治倾向,这一身份设置应该也有文化统战的考虑,同时也是作家顺势而为、主动采取的一种文化斗争策略:唯有让国民党政权(虽以东北军为代表)成为政治责任主体,讽喻的批判力量才能实现。

抑有进者,回顾抗战时局可以发现:国土的沦丧和军队的败退自东北始,政府的妥协和人民的苦难自东北始,而将来中华民族洗刷百年国耻、世界反法西斯东方战场取得胜利的终点也是在东北,动荡的中国底定历史大势、体现人民抉择的终点更是在东北。然而,20世纪40年代前期正是东北人民迎接黎明前的至暗时期。在日本侵略者的疯狂扫荡下,孤军奋战的“抗联”兵力几乎折损殆尽,部队不得不在周保中、李兆麟、冯仲云等人的带领下转避苏联境内,伺机跨越边界进行抗日游击斗争,后于1942年夏被编入苏联远东军侦察第88旅。[34]在夏衍写作《离离草》之际,日伪当局以主要布置在“开拓第一线地区”即中苏边界地区的数万户日本武装移民为先导,其“百万户移民计划”已步步为营、落地生根,侵略者妄图彻底改变东北人口结构,永远霸占东北。[35]而在此政治氛围和抗战形势当中,夏衍书写东北沦陷区题材,显然具有重大的现实意义,其讽喻之主旨,亦有深切之现实关怀和深远之政治眼光存焉。

二 文本校勘:夏衍距离“东北”的“近”与“远”

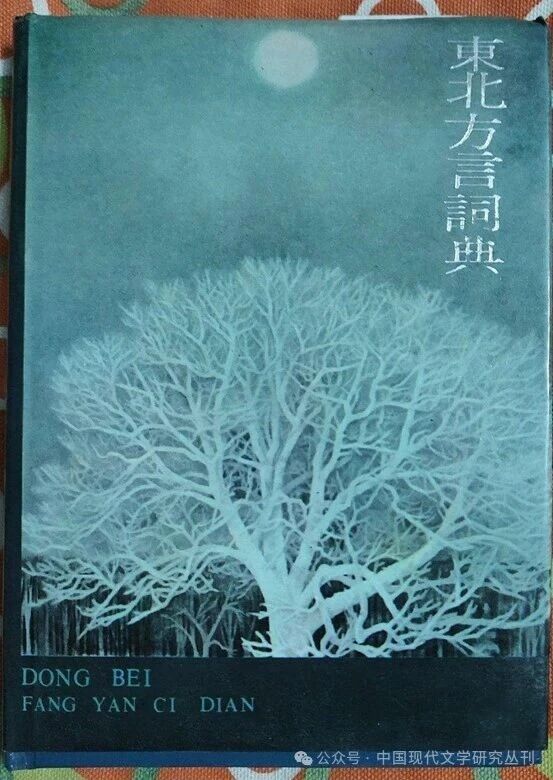

马思周、姜光辉编:《东北方言词典》,吉林文史出版社1991年版

正因为“家园”位于《离离草》讽喻性写作的核心,所以夏衍在剧本开篇就着墨于表征“家园”的农具和备耕等细节。而通过对不同版本比勘校读,或可从夏衍对“家园”相关重要字词的使用甚至误用中,洞察作家对于东北的理解及其与东北的情感和文化距离。《全集》版《离离草》第一幕正文的首句是主人公马顺在吩咐自己家的长工李麻子干农活儿,马顺说:“老李,趁天没有黑,把剩在垄台子里的柞子拉回来吧。……还有,王家沟的那几垧地上,明儿还得去压压地,土疙瘩多得很。”“柞子”一词后有一个脚注:“东北方言。垄,高出地面种植作物的土垄。柞,柞木,为常绿灌木或小乔木。”这是一个原本在《夏衍剧作集》版《离离草》中没有的新注。显然,以往对“柞子”这一方言,人们并没有给予太多的关注,因而这一时隔六十多年的补充说明非常及时和必要。不过需要指出的是,尽管注释中有关“垄”的解释无误,但将“柞子”解释为“柞木”,不免会让读者费解:东北人为何将砍伐好的柞树放在即将耕种的垄台上呢?在文中,李麻子果然按照马顺的吩咐去地里拉回了“柞子”,他到家后“把一大捆柞子放下”。此处形容“柞子”的量词是“捆”,当然这也是一种捆扎“柞子”的方式。此后,马顺的邻居、朝鲜农民崔承富来串门儿,他在闲聊时说起自己的儿子大吉十四五岁了,照理到了这个年纪已经可以“到地上去打打柞子,踩踩隔子了”[36]。此处的“踩隔子”(踩格子)是一个东北农事类方言,意指“撒种后把浮土踩实”[37],而与之相关的“打柞子”理应是指地里的某项农活儿。到了第四幕,崔承富在猜到了同处囚室中的女革命者“女人”想要放火的意图后,“热心地指指窗外”提醒说,“外面全是高粱柞子”。[38]此处“高粱”显然指的是“柞子”的种类。如此说来,《全集》编者将“柞子”释为柞木显然讲不通。在进修出版教育社版和辽东建国书社版中,前者首次出现“柞子”处写作“秨子”,此后三处则都写作“柞子”,“秨”字显为“柞”字之讹;后者首次出现“柞子”处首字漫漶,此后三处亦均写作“柞子”。足见在剧本中多次出现的“柞子”一词,确为夏衍特意选择的表述。尤其在剧本的尾声,正是那些堆积在囚室窗口的高粱柞子,燃起了宣告日寇灭亡的熊熊大火,作家在这里的表达深具隐喻性。

通过“踩格子”一词的使用,我们不难发现身为一位浙江作家,夏衍曾对东北方言做过一番研究。沿着这个思路就很容易理解,其实“柞子”(“柞”读若“乍”)是一个至今仍在使用的东北方言词汇,指玉米或高粱等作物收割后留在地里的根茎。而“打柞子”指的就是用工具将这个“柞子”从地里刨出并敲打掉留在根须里的泥土,然后拉回家作为燃料。这项农活儿曾是笔者的童年记忆,当下文学作品对此亦有记载。[39]其实不仅是东北方言,在山东方言和北京密云方言中也有“柞子”一词,相关记述者亦将其写作“柞子”[40]。然而,“柞子”的“柞”本字应为“茬”(读若“茶”),指“农作物收割后留在地里的茎和根”,在此义项上又通“楂”(读若“茶”)或“槎”。[41]萧军在其1935年问世的成名作《八月的乡村》中也曾写到过“高粱楂”[42],他之所以没有使用东北方言的音读,或许是为了便于广大关内读者理解。值得注意的是,夏衍其实是一位造字的专家,我们今天经常使用甚至已经习焉不察的表示“做”“弄”之义的“搞”和表示“倒塌”“坏”“败”之义的“垮”,本是“一般字典上没有的新字”,它们都是夏衍在桂林主持《救亡日报》(1939—1941)期间“根据实际需要”而首创的。[43]而在非“一般”的《康熙字典》中“柞”字义项之一,即“仕下切。同槎。衺斫也”[44]。即读若“乍”,通“槎”。另外,“柞”字在陕西方言中也有“乍”的读音,如柞水县。而约在1943年印行的《国语辞典》第四册中,“柞”字条下就收录了“柞水”这一义项,并分别用注音符号和国语罗马字将其拼读为“乍”,释为“[地]陕西省县名,旧名孝义”[45]。夏衍在《离离草》中将“茬子”写作“柞子”,应该也是首创之举。这样的写法不仅尊重了东北方言的读法,而且很可能参考了权威字书中的依据,可谓煞费苦心、孜孜以求,而这细微之处也正体现出夏衍对自己“不熟悉者可以熟悉”的写剧原则的践行。

再来检视进修出版教育社版、辽东建国书社版和开明书店版《离离草》,上引马顺语“王家沟那几垧地上”云云中的“那几垧地”均写作“那几日地”,并在“日”字之后标有“(注一)”字样,在该幕尾注部分释作:“一‘日’,或作一‘埫’(引者按,此为“垧”之异体字,亦写作“晌”),等于十亩。”而在中国戏剧出版社版《夏衍剧作集》第二卷收录的《离离草》中,编者将原文中的“日”改为“垧”[46],原注自然也被一并删除。这一修改虽排除了原文的阅读障碍,却在无意中遮蔽了一个问题,那就是夏衍当初为何以“日”作“垧”呢?在上述马顺与李麻子有关种地的对话中,后者并未如自己“老东家”那样称“日”,而是一再使用了“垧”的叫法,且前述进修出版教育社等版本均在其第一次称“垧”时加了注释,释为“见前注”,即同“日”注。可见夏衍不仅洞悉“日”“晌”同义,且已预料到两说均较生僻,需加注以便一般读者理解。显然,夏衍此处有意借助地积单位表述的差异,为其笔下人物赋予不同的语言习惯乃至身份特征。

今日对东北乡土文化略有了解者,大多知道此地特有一种旧式地积单位曰“垧”,一“垧”地大亩约合10亩,小亩约合15亩。而或许未必广为人知的是,民国时期东北农地面积另有“天”或“日”的单位,意同“垧”。金毓黻1929年8月15日日记有言:“吾辽省通谓一晌为一日或一天。”[47]考其词源,清杨宾“《柳边纪略》所载:谓尽一日之所种曰晌,则晌与‘天’‘日’名称虽异,其取义殆从同也”。若分省言之,辽宁“量地单位,通常为亩与天两种”,而吉林“量地最小单位为晌”“通常未闻有称作‘天’‘日’者,有之,仅在接壤辽省边境之处”,而黑龙江“量地最小单位称作晌,或作天。大抵由吉省移入农民,习于称晌;由辽省移入者,则惯于称天”[48]。可见“天”“日”之称仅通行于辽省,且前者似更为常用。[49]在东北作家端木蕻良1939年问世的取材于故乡辽宁昌图的长篇小说《科尔沁旗草原》中,“丁四太爷”在和“黄大爷”对话时就以是否足够“一百天”来讨论自家的土地拥有量。[50]在前引《我的一些经验教训》一文中,夏衍提及自己当年为了写作《离离草》曾经“参阅了东北作家的一些作品”[51],而彼时颇有名气的《科尔沁旗草原》应该也在此列,他很可能由此而得知“天”的用法。在《离离草》第一幕中,作家就借由苏嘉口中“我们东边道老家”一语,暗示马顺和苏嘉都是辽宁人,须知“东边道”本为辽宁省(奉天省)所属三道之一,下辖安东等二十县。[52]因而称“日”之说实为马顺度身定制,夏衍写剧细致如此,着实令人感佩。至于其为何舍近求远、偷“天”换“日”,一个较为合理的解释或推测是:以更具乡土气息的东北方言来生动刻画人物形象显然是夏衍写剧的基本原则,但在创作过程中,作家却不自觉地使用了更为熟悉的词语,因为在其杭州故乡方言中,本就以“日”代“天”,如称“后天”为“后日”,称“整天”为“成日”等,[53]如此两相叠加,或许就使得作家在写作过程中“自然而然地”选择了“日”的用法。

在《全集》版《离离草》的结尾,东北义勇军游击队大获全胜,此时张文西骄傲地对马顺和苏嘉说:“南风给我们带来了温暖,你也给我们送个信去!告诉南边的人们:我们还在干,有很多人还在干,(微睇了女人一眼)有些人真很不错。要他们放心,东北人的灵魂,没有被消灭,他们死得漂亮,活得光辉。”[54]这里的“南边的人们”是一处袭自《夏衍剧作集》版《离离草》的删改,进修出版教育社版、辽东建国书社版、开明书店版均写作“南边的口外人”。显然,《夏衍剧作集》编者认为原文中“口外人”与“南边的”相抵牾,故有此修订。不过,需要注意的是,左翼诗人吕剑在为《离离草》昆明首演而“赶写”的《人民斗争的诗歌——读〈离离草〉的断想》一文中,也引用了上述这段台词,却将原文中的“口外人”改为“关外人”。[55]想必吕剑也注意到夏衍此处的笔误,并出于自己的理解对其做了校订。回到剧本的语境,张文西原本建议马顺和苏嘉撤回关内,故有此送信的请求。而上述的两种修改将文本的叙述引向了两个不同的方向。据《夏衍剧作集》版,“南边的人们”虽是泛指,但马顺和苏嘉作为原东北军军官或遗孤,他们回到关内理应投奔政府,同时向社会各界宣示东北义勇军艰苦卓绝的战况,并且代这些孤立无援的英雄向国人表明心志。若依吕剑说,马顺二人则是回到关内投奔东北抗日复土人士,为这些同乡故旧带去家乡的消息:故土其实并未沦亡,因为人心未死,故乡的人们仍在战斗,他们仍然葆有东北人的灵魂,他们没有给流亡关内、为抗日复土而奋斗的东北乡亲丢脸。在夏衍写作的时代,“关外人”已是对于东北人常见的称呼,这在萧红的散文和老舍的小说中都有用例。[56]再者,夏衍此前在《离离草》第一幕和第四幕中曾两次使用过“关里的人”[57]的称呼,因而“关外”与“关里”又有相对为文的可能。由此看来,“口”字或许是“关”字的手民之误,而未必是作家本人笔误。即便确为笔误,若从词义来看,“关外人”和“口外人”也接近,两者至少都属相对于长城以南(内)而言的长城以北(外)之人。因而《夏衍剧作集》中的“理校”显然未能传达出夏衍对于东北抗日斗争的深刻理解。

开明版《离离草》第一幕“预备说明”

图片来源:孔夫子旧书网

还有一例需要注意。夏衍向来对于剧本的“预备说明”极其重视,认为这是决定一部剧本能否帮助观众厘清人物关系并抓住其注意力的重中之重。[58]而作家在《离离草》第一幕开篇的“预备说明”中交代:“马顺家的院子里,……杂乱地放置在檐下的农具——坏耙,滚子……之类。”[59]在这一有关剧中主要人物生活环境的介绍中,农具“坏耙”的“坏”字显系“耲”字之讹,这个“坏”字在进修出版教育社版、辽东建国书社版和开明书店版中均写作“壊”(繁体),显然这是因为字形相近而造成的误植。“耲耙”在东北方言中本是“东北地区一种翻土的农具”,而“耙”字在东北方言中则有两个义项,一为“东北地区一种翻地的方式,用耲耙挖开旧垄,分列两边的土又跟邻垄破开的土合成新垄:耙地”;二为“用这种翻地方式播种:耙谷子、耙高粱”。[60]而在夏衍创作《离离草》时,“耲耙”还是一个并不广为人知却可代表东北乡土文化的符号。因而校勘并还原“耲耙”,让我们再次看到了作家切近东北这片土地的努力。

不过,尽管夏衍通过研读资料努力了解东北方言,但是毕竟缺乏亲身的体验,因而不免在文本中留下了生疏和隔膜的痕迹。比如第三幕中,苏嘉给冒险护送张文西逃离后在寒夜归来的大吉“酽杯茶”[61],这样的表述一定会让很多东北读者感到不知所云,然而考究起来,这在夏衍杭州老家方言中就是“倒杯茶”的意思。[62]在这里,我们无意简单放大并指责这些疏漏,因为早在剧本问世之初,夏衍自己就已对因这些疏漏累积所导致的生活真实感不足而痛心疾首。通过对于上述文本细节的校勘与释读,可见夏衍在内心深处距离东北如此之近,而在现实生活中又距离东北如此之远。在这种远与近的张力中,我们看到了夏衍倾注自己的生命体验、将东北视为故乡的深切情感,也看到了一位深具民族精神和艺术良心的作家勇于探索并用心书写东北抗日斗争的艰难行迹。

三 语言与家园:国际主义的抗日共同体

不难理解,对于东北方言的精心雕琢既是作家突破地域隔阂、再现东北民众生活图景的关键,也是其构建“家园”叙事的重要艺术手段。在《离离草》第二幕表现马顺与王秘书意外重逢的场景中有这样一个细节,即苏嘉“一边听着话,一边慌忙的从别列器里倒了一杯茶”。“别列器”原文注释为“俄式热水器”。可见这样一个嵌入东北方言中的外来语,不仅与剧中“老毛子的做法”的“肉饺子”,以及“苏嘉”这样一个“像是毛子女孩子的名字”一道,揭示出故事发生地(东北佳木斯地区)所受俄国文化的深刻影响,[63]而且提醒读者注意东北地区以语言杂糅为表征的复杂而深入的国际性。值得注意的是,这一颇为古怪的“别列器”之名,此前几乎仅见于东北作家骆宾基的长篇小说《姜步畏家史 第一部“幼年”》(以下简称《家史》)。

三户印刷社版骆宾基《姜步畏家史》内附木刻

图片来源:孔夫子旧书网

据骆宾基晚年回忆,《家史》1944年5月由桂林“有名的三户书店”出版后,“颇得大后方文艺界同仁的关注和好评”。[64]的确,1944年6月30日的《新华日报》曾在头版刊登了该书广告,向读者隆重推荐这本“以靠近俄罗斯海口的中国边境为背景”且“叙述动人,笔调细腻”的“有分量的好书”。[65]当年9月,《新华日报》还刊出专题书评,作者称赞骆宾基“惯于用最轻淡的笔触,从最日常的细节,传达出北方底风景、风习和氛围”,而其引为论据者正是该书有关“别列器”描写的一处细节:“屋子当中,有架俄式的‘别列器’,冬季用来烧煤取暖。现在反而给人一种冷寂的感觉。”[66]在《家史》中,“别列器”的作用不止于塑造生活环境,还有助于刻画人物形象。小主人公用来“藏宝”的地方,就是“屋子中央的‘别列器’——一个砖壁铁门的大煤炉”[67]。在1939年问世的长篇小说《边陲线上》中,骆宾基也写到了“别列器”,使用的是“Bielieke”或“Bielieki”的音读,并随文释为“俄语,火炉”。[68]而在该书1984年吉林人民出版社修订版中,这一注释被作家修改为“俄语土语,火炉”[69]。这是一处精准的校订,因为在俄语中炉子的正式称呼为“печь”,其“指小表爱”形式(昵称)则是“печка”。骆宾基所言的“别列器”,应为俄文“печки”的转音,后者是“печка”的复数形式。除了“别列器”之外,在东北土语中这种“俄式的炉子”——类似今日所谓“站炉子”者——还被称作“别气克”或“别其卡”,[70]两者都是“печка”的转音。显然,夏衍在《离离草》中对“别列器”的理解有误,他很可能是将这一挪用自《家史》中的器物误作俄式茶炊,即“самовар”。比读《离离草》与《家史》,很容易发现夏衍从后者借用了很多东北习俗、土语、风物,而“别列器”只是其中较为冷僻的一例。

展读《家史》,亲切而自然的国际气息扑面而来。俄国犹太人伊凡肩扛“一把俄式的大斧子”走街串户,靠“劈木柈子”(木柴)为生,常用俄语问“‘老博达,耶石?’或者用中国话说:‘干活计的有?’”[71]另据骆宾基在《边陲线上》中的解释,“Laobedai”(老博达)是俄语“工作”之意。[72]可见“老博达”是俄文“Работа”的转音,此为“работать”(工作)的动名词,“老博达,耶石”,应为俄文“Работа есть”,直译为“有工作/活计吗”。小说中诸如此类的精彩描写还有一例:“韩国地户”金秉湖在饭桌旁“迅疾转过捉住我的手说:‘少财东,你的学堂的去吗?’”而正因为他“那红润的笑辉和那别致的中国话”让小主人公“觉着有趣”,于是他克服了一个孩童常有的对陌生人的害怕,顺从地以摇头作答。[73]

不必说,对于国人而言,俄语本是一种具有帝国主义背景的强势语言,其权力棱角经过民间交往的长久打磨,再加之白俄流亡者到来以后的加速钝化,这才逐渐消退。相比之下,中国老百姓对于侨居于此的朝鲜亡国之民的语言的学习与接受显然更具民族平等的意义,并且体现出一种朴素的共同体意识。在《家史》中,当“我”和街坊的一个“韩国孩子”因滑冰而争吵时,会用“高丽话”骂他“盖含嘎唧”,然后等着对方用“满洲话回骂”。[74]“盖含嘎唧”一语在《边陲线上》也曾以音读“gaix angazi”的形式出现,原文释为“懒狗”[75],其韩国语原文应为“개 한가지”,此乃詈词,今日可直译为“跟狗一样”或“狗东西”,但骆宾基的译法显然更为生动,也更为贴近彼时劳动人民的心理。另外,在早期延边朝鲜语中还有一个很可能是讹变自“가”(源自汉字“家”,同义)的“개”,后者读音近似汉语的“盖”,其常见用法之一是在某人姓氏后面加“개”,如“김개”“홍개”等,上述两词译成中文就是“金盖”和“洪盖”,本义为“金家”和“洪家”。某某“盖”在中国底层劳动人民口中逐渐成为对于韩国成年男性的称呼,如同中文中的“老金”“老洪”一般。骆宾基在《边陲线上》中就曾将“小朴盖”的称呼以原文加括号的方式释作“老朴”。[76]在《家史》中,掌管“我”家“窝棚”的佃户满族人古班大叔在出城回家时,曾特别叮嘱赶大车的金秉湖说,“金盖你把豹子皮裹住脚,出城风可大”,双方亲密无间。[77]

或许正是《家史》中这种中韩人民以语言交流为纽带的和谐共生的“家园”意识,深深吸引了夏衍,并激发其在《离离草》的创作中,将语言问题作为重要的叙述线索。在《离离草》的后记中,夏衍交代了自己的写作缘起,而这一切首先就要从自己青年时代一次有关东北语言的“发现之旅”谈起:

在奉天车站附近的一家小旅馆里,一天清晨我听到了一种奇妙的叫卖声音:

“Nappa喔,白菜,Kiuri喔,黄瓜!”

Nappa和Kiuri是白菜、黄瓜的日本语发音,在中国地方,在二十年前,做小贩的农民也已经不能不为着生活而学会几句日本话了。在最初的霎那,我想,在那些不敢相信自己是主人而只求做一个和平奴隶的人,……国家民族之类的概念,也许在他们心中脑里该早已经全不存在了吧!可是,这想法在另一些遭遇中完全地被否定了。那时候我是一个日本工科大学的学生,在旅行中我穿的日本学生制服,在朝鲜,在满洲,为了言语不通,我通常用的也只能是日本言语,在全旅行中,由于这种服装语言的缘故,我和我们同胞兄弟以及亲如骨肉的近邻民族之间,造成了一道不可逾越的高墙,……在从釜山到平壤的火车中,一位同座的朝鲜女学生峻烈地拒绝了我对她的谈话,……可是,这样的敌意继续了一昼夜之后,当她在我手提箱的名刺上发现了我是一个中国人的时候,她的态度突变了。她告诉我平壤的宿屋,可以找到中国人的地方,还在有意无意之间流露了她对这个远隔了的邻居的向往。她,我记得非常明白,还不过是十五六岁的年纪吧,……但,从她那不经意的一憎一喜之间,何等深刻地表露了一个和平民族对侵略者的仇恨![78]

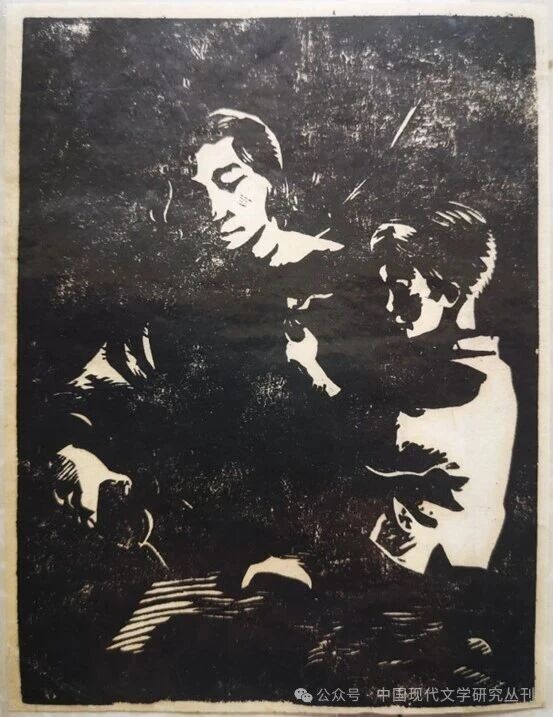

奴隶社版萧军《八月的乡村》

从夏衍的上述追忆中,我们发现语言殖民问题是他当年思考东北边境危机的起点,而正是“朝鲜女学生”这样一个“他者”,使其认识到在中韩人民的内心深处,尽管被强制接受了异国语言,但民族意识却无法被其覆盖,仍在倔强地生长。到了夏衍写作《离离草》之时,东北已经沦陷13年之久,而正是这样的苦难经历,使得朝鲜抗日志士在国人心中从“他者”变成了“同志”,中韩两国人民在世界反法西斯主义的东方战场上,结成了紧密的国际主义抗日共同体。仅就本文所涉作品而论,从萧军《八月的乡村》中的“高丽”女英雄安娜,到吴祖光《凤凰城》中的“远东朝鲜革命党”女战士金瑛,再到阳翰笙在1944年8月首发的直接以韩国抗日复国斗争为题材的五幕剧《木槿之花》中的英雄群像,中国现代文学中的韩国人形象已是层出不穷。如今夏衍又为这一独特的人物画廊贡献了两个成功的韩国人形象,即崔承富、崔大吉父子。早在《离离草》问世之初,李健吾就称赞“崔大吉”塑造得最为成功。[79]而李广田则认为“崔承富”最让人难忘,至于作家成功塑造人物的秘诀,则又离不开“平常”二字:崔承富“这个朝鲜老倌,那正是太平常的人物,那是我们日常所见的人物,那也是我们中国农村中所常遇见的左邻右舍,叔叔大爷”[80]。而能将两位韩国侨民塑造得如此“平常”,这正体现了夏衍的艺术功力。中韩两国人民在佳木斯这块土地上的血肉联系,通过崔大吉和崔承富先后为抗日斗争献身而得以彰显,而这种亲密关系建立的过程,则又通过苏嘉和大吉认真学习对方语言的情节得到揭示。大吉在剧中一出场就用“流畅的中国话”问候马顺:“马大叔,您好”,但他随后却忘了“串个门儿”这句“本地话”怎样说,不得不请苏嘉再教一遍。而面对马顺“你很聪明,本地话说得挺好”的夸奖,大吉在表达了自己“孩子气的骄傲”之后,马上赞赏起苏嘉学习韩国语的能力,并当场测验,他先后问了苏嘉“帽”和“花”的韩国语叫法,而后者均回答无误。随后崔承富来串门儿,苏嘉“有点害羞,低声地”问候道:“an neung ha sim ni ga?”这让崔承富赞叹不已:“真了不得,马老先生,苏姑娘说韩国话,说得真道地。”“an neung ha sim ni ga”处《夏衍全集》版《离离草》以正文加括号的方式释为“你好吗”,这是一个袭自中国戏剧出版社《夏衍剧作集》第二卷编者的改动,而开明书店版、进修出版教育社版和辽东建国书社版《离离草》均以尾注方式释为“韩语:‘你好吗?’”正文处本无汉译。[81]再联系前文仅用韩国语音读来表述的“Mo-za”(모자/帽)与“Got”(꽃/花),足见夏衍展示和强调苏嘉学习韩国语场景的意图非常明显。值得注意的是,前述韩国语“你好吗”为“안녕하십니까”的音读,这是非常正式的敬语问候,体现了晚辈对长辈的尊敬。正因如此,崔承富才称赞苏嘉“说得真道地”。而从大吉和苏嘉彼时问候对方长辈时的中文“您好”和韩语敬语,再到有关本地话“串门儿”的“教学”与“实践”,无不体现出“道地”的乡情,也为中韩人民抗日共同体注入了“平常”而动人的情感。

与这种自然和平等的语言交流相反,在日本侵略者口中,无论是生硬的被强制命名为“满洲话”的中国话,还是直接用音读表现的日语,乃至黑田那一口流利的中国话,都显示出一种寄生于殖民侵略内部的语言暴力。正如黑田在教训部下时所言,“到什么地方讲什么话,要不是,为什么要在佳木斯给你们开满语讲习班”,这些侵略者口中的中国话,就像黑田出场时那“日本移民服外面不相称地罩上一件中国式的皮大褂,戴中国式的翻皮帽”的装扮一样,不过是侵略者为实现殖民统治而精心编织出的一套“文明”话语。最终当暴力和杀戮直接出场,一切和平的嘴脸都无须装扮时,黑田不仅不顾崔承富“疯狂似”的哀求,当面抓走了大吉,而且鄙夷地称呼这位悲痛欲绝的父亲为“yobo”。原文将这个日文词汇释为“日本人对韩人的轻蔑语”。沿着夏衍的注释继续追问,该词日文应写作“ヨボ(よぼ)”,本是对韩国人打招呼用语“yoboseyao”(여보세요)中“여보”的日文转写,而“여보”则是韩国语中固有的一个旨在唤起别人注意的语气词,但在日本战败之前,“yobo”却已成为一个针对韩国人的带有特定民族歧视意义的贬称。然而,在剧中另有作为上述日本侵略者语言暴力的反例:当具有反战思想的日本武装移民六平俊吉拜访苏嘉时,面对着对方“无可调和的敌意”,他先是“用一种带哭的低音”说“sumimasen”,但马上“改口,依旧低声地”说“对不起”。[82]此处从日语到中文的快速切换,正体现出六平对于“他者”的真诚歉意。而这种对于敌方反战者心绪情感和思想变化的用心体察,又何尝不是作家国际主义精神的展现。

四 “一粒死了的麦子”:夏衍革命史与生命史中的“东北”

如前所述,夏衍曾在晚年提及,自己在创作《离离草》时读过东北作家的作品。以《离离草》与《家史》的文本校读为例,可见这些作品对于夏衍而言绝非一过性的参考资料,而是一种来自“被束缚了的大地”的悲鸣和呼号,正如夏衍在1942年9月18日这个特殊的“纪念日”所言,“呼兰河和鸭绿江所哺育的优秀的儿女,也在荒凉的祖国文苑里写下了无数血和泪的诗篇”[83]。“荒凉”二字并非现象描述,而是价值判断,意在指出“祖国文苑”缺乏对于东北抗日复土斗争的深切关注,由此可见,作家对于东北沦陷区人民命运的悲愤之情已经力透纸背。

更需指出的是,夏衍在《离离草》后记中提到,“从严格的观点上说,‘九一八’正是第二次世界战争的开始”[84]。而夏衍能在此时提出这样一个“富有历史承担意识的洞见”[85],又与“九一八”国难在其革命和思想转向过程中所起的重要作用有关。作家晚年多次忆及,自己在20世纪30年代初之所以能对党内的“左倾”盲动主义进行反思乃至产生免疫力,正因从“九一八”事变之后上海民众的爱国主义热情中受到了深刻的教育。[86]另外,夏衍成为一位著名剧作家的真正起点,是其在1932年夏与阿英和郑伯奇一道加入明星公司担任编剧工作之时,这也成为中国左翼电影的开端。而从根本上促成这一行动的也正是“‘一·二八’后人民日趋高涨的抗日情绪”,此时“老百姓需要看有抗日爱国内容的影片”[87]。就此而言,左翼作家夏衍实与以“九一八”为起点的中国人民民族意识高涨的历史进程共同成长。

在《记〈离离草〉》中,夏衍坚定地写道,“血在灌溉新芽,他们沉默的战斗以心传心地在激励着整个的民族。我相信,每个有血性的中国人,谁也不会忘记将我们引导到全民抗战的这‘最初投掷的一石’和‘一粒死了的麦子’的”[88]。毋庸多言,这两个引自《圣经》的典故,分别喻指着东北人民不畏强敌的战斗精神和为唤醒与激励民族精神所做的牺牲。不仅如此,夏衍还在文中悲愤地指出:

在汪精卫秉政,执行着所谓“不扩大方针”,“睦邻政策”的时候,在关外是血海尸山,在关内是遗民泪尽。……作为一个和东北这块土地这些人民有过爱情的人,将永远不会忘记:即使在战争的日子中,也曾有人一再而三,企图以东北三千万人民的身家性命作为少数人苟安和平的代价。我控诉这些人,我不止一次曾在我的剧作中“勉强地”插入了“九一八”和“东北”这些“非艺术”的使人不愉快的字眼,我懂得感情是一匹难以驭制的野马,所以听到东北的口音和提到那些曾经旅行的地名就像被一根鞭子抽打着一个久未愈合的伤口——这,在我只能说是一件“没有办法”的事情。[89]

值得注意的是,《离离草》后记不仅是一个依附剧本行世、对其进行解释说明的“副文本”,也是一篇拥有独立题名且曾在《艺文志》1945年元月创刊号和《和平日报》1946年元旦“《离离草》特辑”中两度单独发表的有关东北抗日复土斗争的檄文。回顾夏衍的革命和思想历程,可见上述的东北人民抗争和牺牲的精神常以种子或小草为喻萦绕其间。在前引《默念——“九一八”十一周年纪念》一文中,夏衍以必胜的信念写道:“抗战五年,我们已经奠定了必胜必成的基础,我们已经被赞誉为国际反侵略的前导了,那么,更有谁能忘记把古旧屈辱的中国引拖到反侵略战争之前线的‘最初投掷的一石’和‘一粒死了的麦子’?”[90]而早在1938年“九一八”七周年之际,夏衍就已使用了“种子”之喻:“中国人的血,在东北的原野上,已经灌溉了整整的七年了。……‘一粒种子落在地上不死,那只是一粒,假如死了,那便结出千百粒来’!血灌溉了的茁壮的种子萌芽了,在东北,在祖国的原野上。……当屈辱变成反抗,鲜血变成肥料,委靡的民族变成强韧的军队的时候,中国的黎明已经到了。”[91]

显然,“东北精神”已在抗战历程中逐渐积淀为夏衍思想中的钙质,并参与形塑了作家革命性的思想视域。在写作于1940年的《野草》一文中,夏衍不仅盛赞“种子”具有强大的生命力、抵抗力和战斗力,并且强调“生命开始的一瞬间就带了斗争来的草,才是坚韧的草”[92]。如此之“草”,恰与“东北精神”同构。而在翌年7月发表的一篇追悼抗战演剧同志的文章中,夏衍再次使用了“种子”之喻:“一粒麦种落在血灌溉过的沃土上,春天来的时候,是会产生出十倍的麦子的。”[93]在1942年末为纪念《野草》杂志三周年而作的《宿草颂》中,夏衍不仅将自己参与创办的《野草》杂志比作“‘冬莳’的草”,更是以白居易的诗句“野火烧不尽,春风吹又生”作为其战斗精神的写照。[94]而这两句诗正与“离离原上草,一岁一枯荣”一起构成了《离离草》的题记之一,可见“东北精神”在夏衍思想中基调性的存在。

其实白居易的这四句诗,还曾被化用在作家1944年春与宋之的和于伶合写的抗战话剧《草木皆兵》中。剧中的琴师江上帆以慷慨赴死的精神冒名顶替,解救了刺杀日本侵略者的抗日志士,行前他以燎原的“枯草”明志。而如此全民抗战的顽强意志,也正是剧名《草木皆兵》的题旨所在。或许尚未得到研究者关注的是,这部以沦陷时期的上海为背景的戏剧,恰以“东北叙事”为暗线:主人公京剧名角薛素雯之父薛少游本是上海梨园知名的丑角,“十二年前”为生计所迫到大连演出,却因临场更改《法门寺》中的一句对白——“我以为你整天学东洋话,把中国字都忘了呢!”——而触怒了日本侵略者,被捕下狱后惨遭折磨,不仅面目全非,而且再也不能讲话,当时只有七岁的女儿目睹了这一切,立志长大后为父报仇。[95]可见这个以“复仇”为主题、以语言殖民问题为重要事件的抗战话剧,已经预示了《离离草》的萌芽。

美学出版社版夏衍、宋之的、于伶合作《戏剧春秋》

检视夏衍的写剧历程,一个立场鲜明的“东北叙事”谱系粲然可观。在1935年写作的独幕剧《都会的一角》中,夏衍借由主人公弟弟朗读“小学教科书”中有关东北的记载,力图将“东北”刻印在国人内心的版图之中。[96]不想就因这样一个场景,该剧在上海第一次上演就被公共租界工部局当场查禁,而“东北是我们的”却从此成为上海民众口中的一句“无法禁说的口号”[97]。在夏衍1943年秋与宋之的、于伶合写的《戏剧春秋》一剧中,上述禁演事件被搬上了舞台,作家不仅将“东北是我们的”这一事后群众叫响的口号转变成戏中戏《上海的一角》演员口中正式的台词,而且在剧中合唱起著名的东北流亡歌曲《松花江上》。[98]在夏衍1936年冬写作的《秋瑾传》中,秋瑾怒斥清廷丧权辱国,竟以“局外中立”之名坐视东北任由日俄战争的兵火涂炭。[99]而在1937年8月问世的广播剧《“七二八”那一天》中,夏衍不仅表达了将日本侵略者赶出“东四省”的抗战意志,更是展现了从1895年甲午战争开始清算日本历史罪恶的战略眼光。[100]这样的历史纵深感,在创作于1940年5月的《心防》中再次得到强化。[101]

尤其值得注意的是,夏衍在《离离草》之前最为成功的东北叙事,体现在对于东北流亡青年于明扬这一人物的塑造当中。在写作于1938年的《一年间》中,宣扬抗战失败论的于明扬本是夏衍着力批判的反面人物,但他因为对于这个亡省青年有着不可遏制的同情,没有将这个人物写成人人喊打的汉奸败类,这在作家看来“是一个重大的失败”[102]。夏衍此处所言的“失败”是就剧本宣传抗战的社会功能而言,但从人物性格刻画的角度来看,这个深具悲剧性的人物突出体现了国土沦陷带给东北同胞的应激性精神创伤,其对于祖国爱恨交织的矛盾心理和终究无法释怀的眷恋之情,深刻揭示出那个苦难时代中千万国人的心灵史。剧本中有两个震撼人心的场景,一是当从“沪杭路沿线的一个相当繁华的城市”逃难到上海的人们,听到家乡人民惨遭日兵屠戮的噩耗时,于明扬突然“爆发似的,放声痛哭起来”,他“悲不自胜”地喊道:“惨啊!(凄楚地)七年前,日本人打进东三省的时候,也是一样,抢的抢,烧的烧;男人抓了去砍头,活埋,女的就尽量的糟蹋!七年了!整整的七年了!你们受的苦,还可以听到,看到,可是我们的家乡,(声音低哑)看也看不到,听也听不见!我们的,我们的家”,直到一阵剧烈的咳嗽声阻止了他的悲鸣;二是在和喻志华争辩抗战前途之后,于明扬“(慢慢地以一手撑着站起来,自言自语)……整整的七年……(凄惨地)中国的力量打不完,可是我的力气,却快要完啦!喻小姐!(伸出抖着的手来)你们好好的干,凭着你们的自信!……于明扬骤然的倒了下去”。[103]

对于夏衍而言,剧中让这个凝结着东北同胞苦难遭遇的亡省青年含恨而死,却又未能充分展现对其抗战悲观情绪的批判,这一创作缺憾使作家深感挫败,又因《救亡日报》社务的羁绊,使其“不能有一个充分的时间来重新思考和纠正这一问题”[104]。《离离草》的写作在很大程度上可以视为对这一遗憾的艺术补救。前引张文西口中的“东北人的灵魂,没有被消灭,他们死得漂亮,活得光辉”,正是夏衍如鲠在喉的肺腑之言。

夏衍写作于1942年夏的《水乡吟》虽无涉东北题材,却隐含着作家对东北的关切。该剧以沦陷区“故乡”的抗日斗争为主题,故事发生地“浙西‘阴阳界’上的一个水乡”虽是以夏衍的故乡为原型,但作家却通过剧本开场时的“画外音”,将这一“故乡”拓展为每个流亡异乡者乃至每个中国人心中怀念的故乡。[105]这样的提示和理解,无疑是以国家和民族的整体性视域,包容了《一年间》中于明扬对于东北故乡的眷恋,从中不难看出夏衍对于《一年间》所表达之东北问题的接续性思考。在剧中,作家以“浙西人民武装和游击队伍”为代表的“草泽英雄”作为“故乡的夸耀”,[106]这不免令人联想到东北义勇军的抗日斗争在全民抗战大局中的重要意义。正如《心防》中的主人公刘浩然所言,“孤岛”上海之所以人心不死,“反而蓬勃起来”,“主要的还是因为全国人民坚持了抗战,千万人民在前线、在后方和敌人拼命”。[107]东北人民的抗战意志,又何尝不根源于此?在《水乡吟》第二幕中,梅漪与旧日情人、现为抗日志士的俞颂平意外相遇,遂称后者是自己在“上海打仗的时候走散”的“表哥”,[108]最后以此为由助其脱险。而如此故人重逢的情节,恰是《离离草》第二幕中马顺灵机一动将“爬山虎”张文西认为外甥“三喜”场景的预演。[109]不过,写作《水乡吟》时的夏衍还没有做好正面和直接表现沦陷区军民抗日斗争的准备,“为了不想再在沙上建塔,所以我有意的把真正想写的推到观众看不见的幕后”[110]。而直到《离离草》的问世,夏衍那些原本“真正想写的”故事终于走到了台前,并且又回到了他所熟悉的东北“爱情”主旋律当中。

余论 东北重演与民族意识的再确认

1945年8月15日,抗战胜利,日月重光。1946年3月12日,国民党五十二军从撤离的苏军手中接防沈阳,而国民政府军事委员会政治部十七演剧队5月初即在沈阳公演《离离草》[111],可见在国民党紧随军事行动所展开的东北戏剧宣传工作中,《离离草》担任着重要的先锋角色。5月末,该剧又由国民党新六军政治部政治队在沈公演,[112]6月下旬复由该队在长春公演,[113]当年8月末第三次由东北联艺剧社在沈公演,[114]翌年12月转由吉林省政府新闻处宣传工作队在当时的省城吉林市公演。[115]光复之后,《离离草》曾在西安、天津、上海、南洋等地广泛公演,[116]其中又数东北国统区公演范围最广、时间最久、观众反响亦最为热烈。

1940年代的夏衍

光复后在东北国统区公演的《离离草》,其实是当时祖国抗战戏剧和电影战后重返东北浪潮当中的代表。东北国统区观众渴望通过这些作品亲近自己阔别多年的祖国,而最受他们欢迎的恰是那些以东北沦陷区抗日斗争为主题或与此相关者,除《离离草》外,还有《凤凰城》《日本间谍》《重庆二十四小时》等。[117]值得注意的是,《离离草》在沈阳首次和第三次公演时均被改名为《血泪东北》。此一改名之举,始于上海南艺剧团1946年3月在天津公演该剧之际,据称“现因时局关系,特由该团宣传主任高扬先生改编一出爱国名剧《血泪东北》”[118],可见改编者对于“东北”之名的强调,意在重新确认这块神圣国土的“正统性”。由此我们能够理解,为何《凤凰城》1946年8月由国民党“新一军蓝鹰剧团”在沈公演时“又名《东北万岁》”[119]。或许正因如此,左翼剧作家金山在当年4月发表的《给北京剧社一封公开信》中点名批评了这一“任意改动原作”之举:“譬如……将夏衍先生的《离离草》改名为《血泪东北》……不但改它们的名,而且变它们的意。甚之将原作据为己有。”[120]

从前述军事委员会政治部十七演剧队1946年5月初在沈阳公演《血泪东北》的情况来看,排演者消除地方畛域、构建民族国家认同的意图非常明显,[121]当然此处代表民族和国家者为国民党政府。而观众则对剧中揭示的抗战期间忽视甚至遗忘东北的现象产生了深刻的共鸣。[122]1946年6月19日,由新六军政治队排演的《离离草》在长春中山纪念堂上演,开场曲亦为《新六军进行曲》,宣教意味强烈。该剧与原作相比至少有两处重要的改动。一是“‘一棵麦子落在地上死了,又会生出许多的新的麦子’,这是张大西安慰苏嘉听到父亲死耗而哭的安慰语”,可见该剧将夏衍原作后记中的相关论述挪用为剧中人物台词。[123]二是“当台上苏嘉追述她马大叔的话:‘关内的人,已经把我们忘掉了。’这时候在台下如雷的掌声中……有人在拭泪了,东北人的痛苦是常在这种回忆中再现,可见他们期待于祖国的该是多么深,希望祖国永远要为他们打算,使他们在十四年奴役后得到休息,得到好好的复原的机会”[124]。而在原作中,马顺此语出现在第一幕与苏嘉的直接对话当中。此处将其移至剧末马顺在日本人“天长节”遥向关内同胞呼喊的场景中,显然加强了悲愤的力量。这部由东北国统区国民党官方主推重演的抗战话剧,通过唤起东北民众痛苦的历史记忆,逐渐爆发出内在的强烈批判性,成为一种瓦解国民党统治的力量,这恐怕是排演者始料不及的悖谬。

其实早在1946年初,《离离草》在属于新四军解放区的江苏东台演出时就被改名为《东北魂》,并深受观众欢迎。[125]同年4月,一份同属新四军系统的刊物刊登了一篇有关《离离草》的评论,文章揭批“‘下令放弃’的‘关内人’,却在已经解放了的现在的东北人民头上来‘接收东北’了……看了《离离草》之后,更加增长了我们对这些‘关内大人’的忿恨唾弃”[126]。可见在国共双方战后围绕东北问题的激烈政治攻防中,《离离草》成为一个被反复征用的文本,其强烈的讽喻性也再次得到彰显。然而,无论是当时的评论者还是后世的研究者都未能充分认识到该剧所蕴含的深刻预见性。大约从1946年秋开始,随着国民党当局接收东北后在军事、政治、经济、文化和社会事业等方面的失败,特别是由“奴化教育”而产生的某些对于东北民众的制度性歧视,关内外的畛域之见再起。随着所谓“盲目正统观念”的迅速破灭,东北民众特别是东北青年在光复后刚刚确立的“抽象”的民族和国家认同突然变得模糊,不得不重新定义自己的“中国人”身份。对于东北人民而言,这是一个叠加了“光复”与“解放”双重使命的历史进程,范政1947年秋问世的知名中篇小说《夏红秋》正是揭示这段历史丰富性和复杂性的典范文本。[127]而早在1944年末,夏衍就从自己当年在东北旅行时遇到的那位韩国少女身上看到了蕴藏在人民大众当中的民族意识和斗争精神:“我仿佛听到了千万个被作践者的无声的哭泣,‘难道已经忘记我们了么?关里的人呀,已经十多年了,九一八那一年出世的孩子已经进了中学,已经会讲流畅的日本话了!’”[128]夏衍在此处的表述与剧中人物的英勇抵抗互文见义,共同揭示出东北人民在日寇的残酷统治之下,仍如落地麦子般寻求民族精神的生长。

其实,对于东北沦陷区民众的污名化,早在抗战胜利之前就已出现,而夏衍则是这一错误认识的坚决反对者。[129]在一篇为1945年“九一八”纪念而作的文章中,夏衍再次谈及语言殖民问题:“当我们的心转向那些在沦陷区,在北平,天津,辽宁,长春的孩子们时……谁都会感到痛苦和负担的,那些孩子在讲流利的日本话,那些孩子不知道九一八前的历史,那些孩子习惯地学会了九十度的日本式的鞠躬。”夏衍此处不仅感同身受地去体谅这些遭受日伪奴化教育的孩子,而且没有将东北青年特殊化,他将这些孩子的不幸视为所有沦陷区青年共同遭遇的厄运。本是白纸一张的东北青年之所以遭到日寇奴化教育的玷污,那些妥协苟安的统治者难逃罪责:“每天,每小时,我们都放任着千千万万我们天真无垢的孩子在接受着日寇的教育。……要把这些日积月累地染了上去的色彩除掉,该是一件多么困难的事情。”因而,夏衍对于收复失地的复杂性有着清醒的认识:“也让我们闭上眼睛想一想那些在东北已经受了十四年奴化教育的孩子,在中国战地上的那些被迫着‘义勇奉仕’的青年吧。”[130]当年10月,夏衍提醒读者在庆祝抗战胜利之余还应注意:“在政治经济文化上清除一百年来内外束缚,解脱精神上因袭重担,实在是比抗战还要艰难。”[131]这些都是振聋发聩的警世之言。

夏衍在《离离草》后记中写道:“我生长在江南,在北方所待的时间和全生涯比较起来几乎是渺不足道,但是出于常情之外,我永远永远地怀念着那一片渺无边际的在风雪中受难的地方。”[132]当我们以《离离草》为视线,重新打量夏衍文学历程中“非艺术”地嵌入的东北叙事谱系时,正是那些“出于常情之外”的悲愤和热爱,让我们感佩作家“固然是时代之子”,却没有成为“时代的学徒”。[133]夏衍与“东北”之间有着深刻的“互文性”关系,他与那个苦难的时代共生,同时又将“东北”淬炼为一个有关民族复兴的隐喻——这不仅是指作家深刻把握了东北近代以降独特的历史命运,更是意味着其始终将东北放置在中国走向现代的历史进程中去理解,从而艰难地超越了那个时代。

杨慧

南开大学文学院

300071

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2025年第10期)

注 释

[1]唐弢、严家炎主编:《中国现代文学史》(三),人民文学出版社1980年版,第86页;陈坚、陈奇佳:《夏衍传》(上),浙江大学出版社2018年版,第585页。

[2][5]夏衍:《我的一些经验教训——在“夏衍电影创作与理论研讨会”闭幕式上的讲话》,《夏衍全集·电影评论》(下册),浙江文艺出版社2005年版,第346、346~347页。版本后同不缀。

[3]唐弢、严家炎主编:《中国现代文学史》(三),第86页。

[4]王瑶:《中国新文学史稿》(下册),新文艺出版社1954年版,第408~409页。

[6]夏衍:《在全国话剧文学学术讨论会闭幕式上的讲话》,《夏衍全集·戏剧评论》,第434页。收入《天南海北谈》,花城出版社1992年版。

[7]夏衍:《我的期望——在中国剧协第三次会员代表大会上的讲话》,《夏衍全集·戏剧评论》,第389页。

[8]《〈夏衍论创作〉自序》,《夏衍全集·文学》(上册),第557页。收入李子云编《夏衍论创作》,上海文艺出版社1982年版。

[9]夏衍:《文艺漫谈》,《夏衍全集·文学》(上册),第621页。原载《人民文学》1988年第5期,是为同李子云答崔道怡的访谈。

[10]鲁原:《访导演朱端钧先生》,《和平日报》1946年1月1日,第10版;舒音:《读〈离离草〉》,《和平日报》1946年1月1日,第10版。

[11]王洁之:《〈一年间〉底启示——关于扩大创作剧本的题材的领域与提倡方言剧诸问题》,《新华日报》(重庆)1939年4月13日,第4版。

[12]夏衍:《作剧偶谈——在广西省立艺术馆的讲话》,《夏衍全集·戏剧评论》,第116~117页。收入《阳光》,桂林集美书店1943年版。

[13]夏衍:《关心的,熟悉的》,《夏衍全集·戏剧评论》,第149~150页。收入《边鼓集》,重庆美学出版社1944年版。

[14]夏衍:《记〈离离草〉》,《离离草》,进修出版教育社1945年版,第90页。

[15]夏衍:《戏剧与人生——答一个不相识的朋友》,《夏衍全集·戏剧评论》,第205页。收入《边鼓集》,重庆美学出版社1944年版。

[16]辽宁省地方志编纂委员会办公室主编:《辽宁省志·出版志》,辽宁科学技术出版社1999年版,第15页;赵明:《辽东建国书社七阅月出版书籍二百万册》,《辽东日报》1946年8月26日,第1版;陈松贵主编:《丹东市志》第七卷,辽宁民族出版社1997年版,第266页;姜信之:《辽东建国书社的创建和发展》,辽宁省新华书店《店志》编写组编:《辽宁图书发行史料》第一辑,辽宁省新华书店1986年版,第41页。

[17]夏衍:《记〈离离草〉》,《离离草》,第90、93页。

[18]《离离草》,《新华日报》1945年1月21日,第1版。

[19]《离离草》,《新华日报》1945年4月9日,第1版。

[20]《中央图书杂志审查委员会组织条例》,《中华法学杂志》第3卷第7期,1944年8月。

[21]《中央图书杂志审查委员会奖励优良图书戏剧电影办法》,《法令周刊》第2卷第12期,1944年9月。

[22]北京图书馆书目编辑组编:《中国现代作家著译书目》,书目文献出版社1982年版,第372页。

[23]闫慧洁:《夏衍剧作演出研究》,上海戏剧学院硕士学位论文,2022年,第63页。

[24]石曼:《重庆抗战剧坛纪事》(1937年7月—1946年6月),中国戏剧出版社1995年版,第174页。

[25]光未然:《诚实的作家,诚实的导演——评〈离离草〉的演出兼论大后方戏剧运动》,《民主周刊》1945年增2期。

[26]唐弢、严家炎:《中国现代文学史》(三),第86页。

[27]夏衍:《历史与讽喻——给演出者的一封私信》,《夏衍全集·戏剧剧本》(上册),第82页。原载《文学界》创刊号,1936年6月。

[28]唐弢:《沁人心脾的政治抒情诗——序》,《夏衍剧作集》第一卷,中国戏剧出版社1984年版,第1~12页。

[29][30]夏衍:《离离草》,《夏衍全集·戏剧剧本》(下册),第86、138,124、146页。

[31]程漠:《闻哭有感——看排〈离离草〉所想起的》,《扫荡报》(昆明)1945年3月13日,第4版;吕剑:《人民斗争的诗歌——读〈离离草〉的断想》,《扫荡报》(昆明)1945年3月14日,第4版。

[32]高寒(楚图南):《离离草的上演》,《刁斗集》,文通书局1947年版,第115页;麻星甫编著:《楚图南年谱》,群言出版社2008年版,第43页。

[33]拙文《郑伯奇抗战话剧〈哈尔滨的暗影〉史源考》,《厦门大学学报》(哲学社会科学版)2021年第5期。

[34]史义军编写:《冯仲云年谱长编》,国家图书馆出版社2019年版,第195、260页。

[35](伪)满洲移民史研究会编:《日本帝国主义在中国东北的移民》,孟宪章等译,黑龙江人民出版社1991年版,第1、90、97~98页。

[36][38]夏衍:《离离草》,《夏衍全集·戏剧剧本》(下册),第79、82、87,144页。

[37]马思周、姜光辉编:《东北方言词典》,吉林文史出版社1991年版,第31页。

[39]刘莉:《大庆牌女人》,《大庆往事》,中国工人出版社2008年版,第141页。

[40]展恩华:《柴》,《生命的盛宴》,远方出版社2013年版,第65页;段继良:《兵马营村的古貌与新颜》,《密云文史》1996年第24期。

[41]中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》第7版,商务印书馆2016年版,第135、137页。

[42]萧军:《八月的乡村》,奴隶社1935年版,第108页。

[43]夏衍:《懒寻旧梦录》(增补本),生活·读书·新知三联书店2000年版,第296页;世晓:《夏衍与“垮”和“搞”》,《浙江大学学报》(社会科学版)1990年第2期。

[44]陈廷敬、张玉书等编撰,《康熙字典》最新整理本编辑委员会校勘整理:《康熙字典》(最新整理本)第三卷,中国书店2010年版,第947页。

[45]中国大辞典编纂处编:《国语辞典》第四册,商务印书馆1948年版,第3436页。按,第四册初版时间,参见高名《国语辞典论评》,《大公报·图书周刊》1947年6月6日,第6版。

[46]夏衍:《离离草》,《夏衍剧作集》第二卷,第209页。

[47]金毓黻:《静晤室日记》第3册,辽沈书社1993年版,第2311页

[48]王药雨:《东三省“晌”之差异》,《大公报·经济周刊》1934年3月28日,第11版。

[49]康平县志编纂委员会编:《康平县志》,东北大学出版社1995年版,第550页。

[50]端木蕻良:《科尔沁旗草原》,开明书店1939年版,第25页。

[51]夏衍:《我的一些经验教训——在“夏衍电影创作与理论研讨会”闭幕式上的讲话》,《夏衍全集·电影评论》(下册),第346页。

[52]丁詧盦编著:《中国京省区域道县一览表》,《中华民国分省地图》第5版,中华书局1926年版,表第10页。

[53]王福堂:《绍兴方言研究》,语文出版社2015年版,第121~122页。按,据夏衍自述,其故乡方言带有明显的“绍兴乡音”,因旧时“杭州城外三五里的地方,一般人都是讲绍兴话的”。夏衍:《秋瑾不朽》,《夏衍全集·戏剧剧本》(上册),第143页。原载《人民日报》1979年12月5日。

[54][57]夏衍:《离离草》,《夏衍全集·戏剧剧本》(下册),第147,86、138页。

[55]吕剑:《人民斗争的诗歌——读〈离离草〉的断想》,《扫荡报》(昆明)1945年3月14日,第4版。

[56]萧红:《中秋节》,《萧红文集·散文》,济南出版社2021年版,第2页。原载1933年10月29日长春《大同报》周刊《夜哨》第12期,署名玲玲;老舍:《四世同堂第一部 惶惑》,上海晨光出版公司1947年版,第118页。该书1946年在该社初版。

[58]夏衍:《作剧偶谈——在广西省立艺术馆的讲话》,《夏衍全集·戏剧评论》,第103~104页。

[59][61]夏衍:《离离草》,《夏衍全集·戏剧剧本》(下册),第78、120页。

[60]尹世超编纂:《哈尔滨方言词典》,江苏教育出版社1997年版,第179页。

[62]此一方言信息承厦门大学人类学系卢成仁教授在乙巳春节假期亲赴杭州夏衍旧居(纪念馆)代为访求,谨此致谢。

[63]夏衍:《离离草》,《夏衍全集·戏剧剧本》(下册),第78、79、80、82、87、88、112页。

[64]骆宾基:《一九八八年版后记》,《混沌初开》,山西人民出版社2022年版,第481页。按,《混沌初开》为《姜步畏家史》第一部《幼年》和第二部《少年》的合集。

[65]《姜步畏家史 第一部:幼年》,《新华日报》1944年6月30日,第1版。

[66]华君:《骆宾基的长篇小说:〈姜步畏家史〉第一部读后》,《新华日报》1944年9月25日,第4版。

[67]骆宾基:《姜步畏家史 第一部“幼年”》,三户图书社1944年版,第23页。

[68]骆宾基:《边陲线上》,桂林文化生活社1939年版,第164、170页。

[69]骆宾基:《边陲线上》,吉林人民出版社1984年版,第133页。

[70]阿成:《远东背影:哈尔滨老公馆》,百花文艺出版社2006年版,第73页;李克异:《历史的回声》,中国青年出版社1981年版,第294页。

[71][73][74]骆宾基:《姜步畏家史 第一部“幼年”》,三户图书社1944年版,第138、115、118页。

[72]骆宾基:《边陲线上》,吉林人民出版社1984年版,第92页。

[75]骆宾基:《边陲线上》,第95页。

[76]骆宾基:《边垂线上》,第22页。

[77]骆宾基:《姜步畏家史 第一部“幼年”》,第154~155页。

[78]夏衍:《记〈离离草〉》,《夏衍全集·戏剧剧本》(下册),第148~149页。

[79]西渭(李健吾):《夏衍的离离草》,《前线日报》1945年11月24日,第8版。

[80]李广田:《看〈离离草〉杂感》,《扫荡报》(昆明)1945年3月22日,第4版。

[81]夏衍:《离离草》,《夏衍全集·戏剧剧本》(下册),第81、87页;夏衍:《离离草》,进修出版教育社1945年版,第12、21页。按,“您”作为“你”的敬称定型较晚,且具有很强的北京方言色彩,钱玄同曾在1917年致信陈独秀,以包括“您好”在内的“北京土语”为例,反对简单地以北京语为“标准国语”。钱玄同:《通信》,《新青年》第3卷第6号,1917年8月1日。这可能是夏衍在《离离草》尾注中没有以“您好”对译韩语敬语的原因。

[82]夏衍:《离离草》,《夏衍全集·戏剧剧本》(下册),第83、89~90、101~102、127页。

[83]夏衍:《默念 ——“九一八”十一周年纪念》,《夏衍全集·文学》(下册),第167~168页。原载《新华日报》1942年9月18日,第4版,署名余伯约。

[84]夏衍:《记〈离离草〉》,《夏衍全集·戏剧剧本》(下册),第149页。

[85]陈坚、陈奇佳:《夏衍传》(上),第587页。

[86]夏衍:《懒寻旧梦录》(增补本),第139页。

[87]夏衍:《从事左翼电影工作的一些回忆》,《夏衍全集·电影评论》(下册),第266页。原载《电影文化》1980年第1—2期。

[88][89]夏衍:《记〈离离草〉》,《夏衍全集·戏剧剧本》(下册),第150,149~150页。

[90]夏衍:《默念——“九一八”十一周年纪念》,《夏衍全集·文学》(下册),第168页。

[91]夏衍:《血在灌溉》,《夏衍全集·文学》(下册),第74页。原载《救亡日报》(广州版)1938年9月18日。

[92]夏衍:《野草》,《夏衍全集·文学》(下册),第100~101页。原载《野草》第1卷第1期,1940年8月。

[93]夏衍:《痛悼保罗》,《夏衍全集·戏剧评论》,第121页。

[94]夏衍:《宿草颂》,《夏衍全集·文学》(下册),第179页。原载《野草》第5卷第1期,1942年12月。

[95]夏衍:《草木皆兵》,《夏衍全集·戏剧剧本》(下册),第655~656、693~694页。1944年重庆未林出版社初版,署名夏衍、宋之的、于伶。

[96]夏衍:《都会的一角》,《夏衍全集·戏剧剧本》(上册),第13页。原载《文学》第5卷第6期,1935年12月,署名徐佩韦。

[97]夏衍:《〈小市民〉后记》,《夏衍全集·戏剧剧本》(上册),第326页。原载《小市民》,桂林新知书店1940年版。

[98]夏衍:《戏剧春秋》,《夏衍全集·戏剧剧本》(下册),第585~586、590~591页。1943年10月重庆未林出版社初版,署名夏衍、宋之的、于伶。

[99]夏衍:《秋瑾传》,《夏衍全集·戏剧剧本》(上册),第104~105页。原名《自由魂》,原载《光明》1936年12月第3卷第1、2期合刊,署名夏衍。

[100]夏衍:《“七二八”那一天》,《夏衍全集·戏剧剧本》(上册),第153~154页。原载《新学识》第2卷第1期,1937年8月。

[101]夏衍:《心防》,《夏衍全集·戏剧剧本》(上册),第426页。桂林新知书店1941年8月初版。

[102]夏衍:《关于〈一年间〉》,《夏衍全集·戏剧剧本》(上册),第313~314页。原载《救亡日报》(桂林版)1939年10月6—7日,题为《惶悚与感谢》。

[103]夏衍:《一年间》,《夏衍全集·戏剧剧本》(上册),第289~290、296页。生活书店(汉口)1939年1月初版,署名夏衍。

[104]夏衍:《关于〈一年间〉》,《夏衍全集·戏剧剧本》(上册),第314页。

[105]夏衍:《水乡吟》,《夏衍全集·戏剧剧本》(上册),第485页。重庆群益出版社1942年10月初版,署名夏衍。

[106]夏衍:《忆江南》,《夏衍全集·戏剧剧本》(上册),第546页。原载《边鼓集》,重庆美学出版社1944年初版。

[107]夏衍:《心防》,《夏衍全集·戏剧剧本》(上册),第432页。

[108]夏衍:《水乡吟》,《夏衍全集·戏剧剧本》(上册),第514页。

[109]夏衍:《离离草》,《夏衍全集·戏剧剧本》(下册),第108~109页。

[110]夏衍:《忆江南》,《夏衍全集·戏剧剧本》(上册),第546页。

[111]《血泪东北》,《新报》(沈阳)1946年5月6日,第1版。

[112]《离离草》,《新报》(沈阳)1946年5月22日,第1版。

[113]郭而清:《正义的胜利 ——〈离离草〉观后记》,《前进报》(长春)1946年6月24日,第3版。

[114]《血泪东北》,《新报》(沈阳)1946年8月30日,第1版。

[115]《离离草》,《吉林日报》(吉林)1947年12月17日,第2版。

[116]《离离草昨日开始公演》,《益世报》(西北版)1945年8月21日,第4版;《泗水大众社公演四幕剧〈离离草〉二景》,《南洋》第32期,1948年7月。

[117]《凤凰城》,《新报》(沈阳)1946年7月30日,第1版;《日本间谍》,《新报》(沈阳)1946年5月8日,第1版;《重庆廿四小时》,《新声报》(安东)1947年3月23日,第3版。

[118]《剧作家高扬改编血泪东北即将由南艺演出》,《益世报》(天津)1946年3月9日,第2版。

[119]《凤凰城》,《新报》(沈阳)1946年7月30日,第1版。

[120]金山:《给北京剧社一封公开信——并就教忠实于剧艺的朋友》,《大公报》(天津)1946年4月22日,第4版。

[121]《我们的愿望——血泪东北的演出者》,《新报》(沈阳)1946年5月3日,第3版。

[122]榴红:《不是剧评 对〈血泪东北〉的意见》,《新报》(沈阳)1946年5月3日,第3版。

[123]郭而清:《正义的胜利——〈离离草〉观后记》,《前进报》(长春)1946年6月24日,第3版。

[124]施济民:《看完离离草》,《前进报》(长春)1946年6月23日,第4版。

[125]莫之:《记离离草》,《戏剧与音乐》第1期,1946年3月1日。

[126]苏方:《读〈离离草〉后》,《文综》第3期,1946年4月20日。

[127]见拙文《一部东北青年的心灵史——以范政中篇小说〈夏红秋〉及其论争为视线》(未刊稿),该文曾宣读于2024年7月在延边大学举办的学灯论坛·健锐锋会“行于垂崖:跨文化视野中的‘边陲’与‘世界’”,并收入该会论文集。

[128]夏衍:《记〈离离草〉》,《夏衍全集·戏剧剧本》(下册),第149页。

[129]夏衍:《避重就轻的一个例》,《夏衍全集·新闻时评》(上册),第265页。原载香港《大众生活》第11号,1941年7月,署名任晦。

[130]夏衍:《九一八杂记》,《中学生》复刊后第91—92期合刊,1945年10月上海再版。

[131]夏衍:《双十所感》,《周报》第6期,1945年10月13日。

[132]夏衍:《记〈离离草〉》,《夏衍全集·戏剧剧本》(下册),第148页。

[133]弗里德里希·席勒:《审美教育书简》,冯至、范大灿译,北京大学出版社1985年版,第45页。

|