|

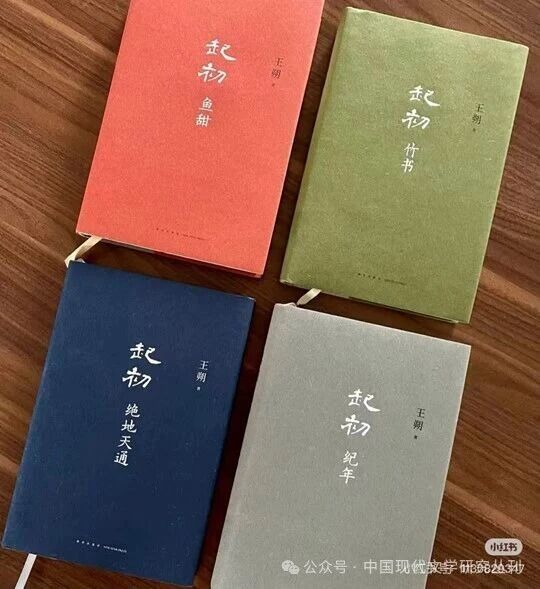

《起初》

图片来源:小红书

内容提要

王朔以古史为题材的《起初》系列,因被视为“压卷之作”和“集大成之作”备受瞩目。其在读者层面引起的反响和争议,形成了一种另类的“王朔现象”。《起初》的写作方法可称为“古史侃”,它同时关联又区别于顾颉刚的“古史辨”和鲁迅的“故事新编”,核心在于“古史”与“侃”的张力。“古史侃”内含了多重维度的悖论,技术层面是题材与风格之争,形式层面是摹仿与游戏之争,精神层面是严肃与亵玩之争,主体层面是历史与自我之争。《起初》及其接受,是长期寄寓在王朔形象与王朔现象中的文学史及精神史问题的延续或再现,也是理解王朔的“全人”和“全文”,理解20世纪90年代至今文化精神的“互文本”。从形式分析着手,由叙事层面环环相接的“人称—视角—体式”切入,可以勾勒出一条理解《起初》的深层线索。

关 键 词

第一人称 帝王视角 读者反应 爱与死 精神史

导论:“和所有小说都不一样”的小说

王朔近照

2022年起面世的《起初》系列[1],被宣称为王朔的“压卷之作”[2],也被视为王朔的“第三次复出”[3],因此备受瞩目。但在实际接受的过程中,《起初》四卷的热度高开低走,风评褒贬不一,形成了一种另类的“王朔现象”。[4]这对应着关于王朔新作的两种期待,一种是仍难忘情于20世纪90年代的王朔的读者群,盼望重见机敏、犀利、混不吝又能用玩笑和自嘲一语击中七寸的“侃爷”;另一种是一直追踪王朔2000年以后写作的“粉丝”,对其2007年复出时“通篇疯言呓语,已然无法卒读”乃至显示了“症候性的精神分裂”[5]的《我的千岁寒》等作记忆犹新,谨慎地观望着一位迟暮英雄顽抗的表演。而曾经带着偶像光环、作为大众文化符号的王朔,构成了这两种期待共同的底色。因此,在《起初》后续的讨论中,“王朔”成了一个形容词,“依然很王朔”或是“太不王朔了”,[6]成为热议的话题之一。

对于这种情形,作者和出版方似乎有所准备。在通常作为宣发“第一条战线”的图书腰封上,《起初·纪年》并无人们习见的夸张修辞,只是低调地抄录了四段引文。其中两段是王朔自己的话,涉及他对故事与古史关系的思考,以及《起初》的设想、结构和方法。另一段则引用了鲁迅《〈故事新编〉序言》:“叙事有时也有一点旧书上的根据,有时却不过信口开河。而且因为自己的对于古人,不及对于今人的诚敬,所以仍不免时有油滑之处……不过并没有将古人写得更死,却也许暂时还有存在的余地的罢。”这段引文重复出现在第二部(《竹书》)的腰封上,可见编辑的重视。从出版者的角度,它可以理解为以攻代守,既是为《起初》处理历史题材的方式确立参照系或对应物,也是对其可能引起的争议做预先辩护。

不过,腰封上最有意思的话还是下面这段:“多年来,我一直盼着哪天把这本小说写出来,我就踏实了,可以放心去过自己的日子,到处转转,到异国他乡看看风景,像电影里那样一个人开车长途旅行去看望朋友,或素未谋面的亲人,吃一点没吃过的东西,每天躺着晒太阳,或开个酒吧。”这段引文并未注明出处,实际上,它最初不是王朔就《起初》而说的,而是出自其2007年所写的《和我们的女儿谈话》跋。首句有改动,原文为:“多年来,我一直盼着哪一天把这本‘和所有小说都不一样’的操蛋小说写出来,我就踏实了!”[7]将这段自述移植到《起初》的腰封上,似乎是在暗示,《起初》就是王朔念兹在兹的“和所有小说都不一样”的小说。略萨曾将马尔克斯《百年孤独》视为“全小说”,称“这部小说整合并超越了他以前的所有虚构,从而缔造了一个极其丰饶的双重世界。它穷尽了世界,同时自我穷尽”。[8]从作品与作者关系的维度,也可将《起初》称为王朔的“全小说”。在小说体量上,《起初》系列几乎相当于王朔此前创作的全部文字。[9]在创作姿态上,尽管王朔谦称该书只是“读书笔记”或“乱翻书偶得”,[10]但它也像是一场盛大的检阅。在写作的过程中,王朔检阅了古往今来诸种小说写作与历史书写观念,也检阅了自己的全部作品和全部过去。

所谓“和所有小说都不一样”,意味着小说方法论层面的实验性质。笔者将《起初》系列的方法,权且称为“古史侃”。“古史侃”关联又区别于顾颉刚诸人的“古史辨”或鲁迅的“故事新编”(“古史新辨”[11]),这种实验的尖端和极值,在于“古史”与“侃”的张力。也就是说,“古史侃”内含了多重维度的悖论,技术层面是题材与风格之争,形式层面是摹仿与游戏之争,精神层面是严肃与亵玩之争,而为这一切提供驱动力的内核,则是主体层面的历史与自我之争。所谓“读书笔记”,其实是基于若干“元文本”的再创造。在再生文本的过程中,王朔从“我注六经”开始,自觉不自觉地完成了“六经注我”的置换。在这个意义上,《起初》及其接受也是一面倒置的镜子,它是长期寄寓在王朔形象与王朔现象中的文学史及精神史问题的延续或再现,也是理解王朔的“全人”和“全文”,理解90年代至今文化精神的“互文本”。下文将从形式分析着手,由叙事层面环环相接的“人称—视角—体式”切入,尝试勾勒一条理解《起初》的深层线索。

一 “写丢”的第一人称

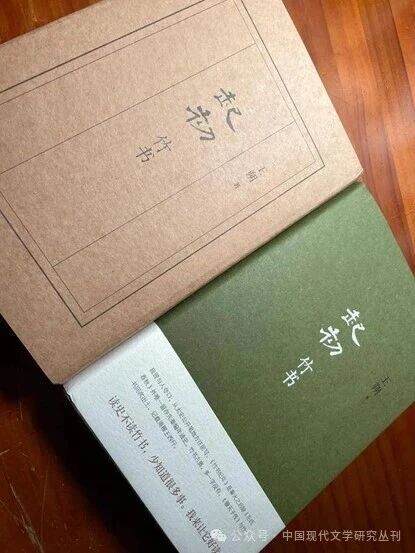

《起初·竹书》

在进入《起初》的叙事分析之前,首先需要追溯的是,王朔此前的作品大多采用第一人称。在其盛年创作的小说中,主人公“我”高度相似,可以视为一代青年人的集体原型。[12]因此,当人们读到《纪年》的开篇首句——“起初,我六年”之时,当会感觉似曾相识。而王朔在《纪年》和《竹书》的自序中,又都供述了把第一人称“写丢”的问题:

想到了历史体裁麻烦,细节考证能累死谁,全知等于难为自己,故取惯常所用第一人称,所见限于一己之侧,能少交待少交待,是不得已。没想到历史景观自有其深远和无垠,一旦进入有特别大的身不由己,有些视角不容遮蔽,走着走着就在故事之外上千年,不留意间已转入第三人称叙事,几十万字岔出去回不来。有些人物所行骇人,心机莫测,远超常人所想所能驾驭,亦为第一人称天然具有同情之理解所不容,故在很多篇幅陆续出现第一、第三人称混用章节,乃至最后写丢了第一人称,通篇以第三人称尬然终了。(《纪年》自序,第Ⅱ~Ⅲ页)

其实我还真是一开始没打算碰它(指《竹书纪年》——引者注),都写过去了,半年了,就觉得有一事未了,……抹回头一写,一家伙岔出去三十万字,小喷子似的,把第一人称“我”都写丢了。(《竹书》自序,第Ⅲ页)

一些读者顺着王朔的夫子自道,认为《起初》叙事人称的混杂,是作者年迈昏聩、力有不逮的结果。但实际上,这里所谓的“写丢”,不过是常见的小说家言。《起初》四卷,采用的都是第一、第三人称混用的方式,第一人称从未真正消隐。尽管因为篇幅浩大,人称转换并不总是严丝合缝,但基本的规则依然清晰可辨。

如果说鲁迅《故事新编》有过去与现在两条轴线,那么《起初》则是有三个时间维度——小说中的过去时(即上古)、小说中的现在时(即汉代)、小说外的现在时(即当代),它们分别构成小说的古史层面、现实层面和游戏层面。不过,“故事新编”式的以今观古或今古齐观,并不是《起初》的重心所在,或者说,今时今世是以另一种方式渗入作品的。因此,时态意义上的游戏只是辅助,暂可按下不表。概而言之,《起初》叙述汉武旧事常用第一人称,四卷中所有的“我”都是指汉武帝。上古史事则全采用第三人称,“我”(汉武帝)有时会插入评论,仿佛是他而不是我们,一路上溯观览古史。例如,在《起初·竹书》中,随周穆王西行的御手女列,临别在船上唱起了歌,这时第一人称突然加入打断,“我说这特么的好像谁写过。东方朔你看这赤乌民歌熟吗?方朔说熟阿,我初进宫在公车署混事,窦太后还在,经常有一些北地草台班子进宫给太后唱堂会,……有一马岭的野歌手就老唱这首叫《么呀子》的歌”,随后司马相如也加入讨论,直至这一小节结束。[13]

但是,《起初》中的汉武帝有时也被称为“上”,《纪年》和《鱼甜》的汉代部分都是“我”和“上”混用。这里的区别不在于“侃”,即对待历史的态度,而是在于“侃”的方向。如王朔在前引《纪年》自序中解释的,第一人称长于写感受,强项是“向内侃”;第三人称长于写事件,强项是“向外侃”。表面上看,对于各具优势的第一和第三人称,王朔选择了都要。或者说他选择的是,可以在局内和局外随时出入、在而不在(within and without)的那种自由。从叙事学的角度,这里还有进一步讨论的空间,因为对于小说而言,人称的选择和转换从来不是一个简单的问题。普鲁斯特在故事形态基本不变的情况下,从《让·桑德伊》的第三人称到《追忆似水年华》的第一人称的转变,就不仅是个人生涯的一次重要选择,也被视为小说革命的重要一步。[14]而作为《起初》宫廷叙事方法参照的两个文本——约瑟夫·海勒的《上帝知道》和清少纳言的《枕草子》,都采取了严格的第一人称叙事,且都具有值得探究的形式意味。[15]不过,在笔者看来,《起初》的人称问题,也即第一人称“写丢”的深层根由,不是技术性因素,而在于其混合了两种述史/侃史的欲望。

第一种欲望,可以称为“王笔”(帝王之笔),即把自己想象成汉武帝,从他的角度观看和讲述。这一点容易理解。《起初》的责编也从这一角度对视角混用做了解释。[16]但对写作《起初》的王朔来说,还有另一种欲望:“我曾与人夸口,从太史公开笔地方往前写。”[17]这指的是《起初》的上古部分。进一步说,如果细察《起初》,可以发现王朔所写的主线,恰恰都是司马迁没写的东西。也就是说,不仅是从太史公开笔地方往前写,而且是从太史公停笔地方往后写。《史记》中的《孝武本纪》,实际是“有录无书”,今所常见的版本,除开篇六十字外,余皆转录自《封禅书》。一般认为,司马迁所作的《孝武本纪》已经佚失,原因各说不同。因此,尽管在《史记》中可以看到汉武帝同时期的将相、官吏、游侠、佞幸的列传,但武帝本人纪事,却如谜语的谜底藏而未露。在这个意义上,《起初》四卷,可以看成王朔以小说的方式,从前后两个向度为司马迁补缺。这样一种“史笔”(史官之笔)的欲望,即以史家的客观化态度叙述,就构成了对于“王笔”也即第一人称叙事的系统性搅扰。

一言以蔽之,《起初》的人称问题,本质上是“王笔”与“史笔”、汉武帝与司马迁的冲突。也就是说,是从汉武帝的视点出发,看/侃包括司马迁在内的历史风景,还是从司马迁的视点出发,看/侃包括汉武帝在内的历史风景。在这一点上,王朔或许没有完全想清楚,故而常见游移和摇摆,这也致使《起初》各卷,以及每卷中的各个部分,写法和重心并不统一。在这里,汉武帝和司马迁既是实指,也是共相。《起初》四卷人物众多,但有两个基本的人物系列,其一是帝王系列,除汉武帝外,主要有炎帝、黄帝、蚩尤、颛顼、尧、舜、禹、商汤、周穆王、周厉王等;其二是史官系列,主要是构拟了两个家族,一是司马谈、司马迁父子为代表的司马氏家族(族源追溯至颛顼时代重、黎[18]),二是被设定为“家族世为商周两朝守藏史也即图书馆长”[19]的李耳家族。“聊天”是《起初》的基本话语形式[20],其中大量的对话,就发生在帝王与史官之间。特别是在汉武帝和司马迁、周穆王和“时为宗周守藏史”的李耳之间,几乎形成了结构性的“无限交谈”。[21]而这也正是这两股欲望冲突的戏剧化呈现。

更有意思的是,王笔与史笔的冲突,恰好对应了《竹书》《绝地天通》开篇首句“曰若稽古”的两种理解方式。“曰若稽古”是《尚书·尧典》《尚书·皋陶谟》的开首语,对这四字如何解说、断句,历代聚讼纷纭。“稽古”的字面意思近于考古,争议不大,问题在于是谁在“稽古”,即是谁在追问过去,又在追问什么。研究者指出,“汉代学者将其解释为‘帝尧稽古’,而从宋代开始就有学者提出‘史官稽古’的理解方式,并且这一‘新说’渐渐成为主流,到清代几乎已能取代旧说。原本汉人的解释中包蕴着‘人德’与‘天道’的关联,并指示古典帝王传统的渊源。而‘史官稽古’的新说在断句方式和语义上都迥异于旧说,从中可见古人问题意识的转向”[22]。这里提及的天人关系与帝王传统,确乎是《起初》不断叩击的话题,也是其采用第一人称的要义。但与此同时,当王朔以小说的方式稽古,无论问题意识多么庄严,总会同时生出调侃庄严、瓦解庄严的诸多歧路。王朔在小说中的解释是:“最接近于史有据这句话当是曰若稽古——考察古代传说,译成现代汉语就是:听老人胡说。”[23]即使在《起初》之中,这个“听老人胡说”的稽古者,经常是第一人称的帝王,但就“起初,我六年”的开场白,这个人怎么都不像是正襟危坐的汉武帝,而更像是装成大人模样的方枪枪(《看上去很美》)和马小军(《动物凶猛》),捣乱、扯淡、恶作剧的冲动,总是掩藏在严肃的外表之下。归根结底,对于王朔而言,人称是一种拘束,随着写作的展开,特定视角的历史观察逐渐让位于率性言说的渴望。

二 戏拟的帝王视角

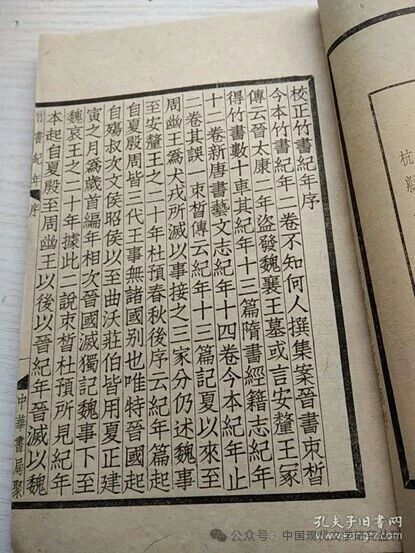

四部备要本《竹书纪年》

图片来源:孔夫子旧书网

如上所述,《起初》的写作,自始就有小说稽古的勃勃野心,这也是该书费时十余年的主要原因:“硬史学到此止步,该我们小说上了。当我起大妄想准备上探、觊觎一下我国文明源头,就把自个搁这儿了。”[24]特别是在上古史部分,《起初》触及的都是关乎起源的重大问题。《竹书》涉及历史记述的建构性质,西晋出土的《竹书纪年》是战国时魏国的史书,按年编次记述夏朝至战国史事,所记与《史记》等传统记载多有不同,因此具有特殊的史料价值。[25]在思想史和政治哲学的角度,《竹书纪年》的意义,在于冲击了以禅让为标志的黄金古代观念。《竹书》中基于《穆天子传》的部分,虽主要由王朔天马行空的想象构成,但仍可见出元文本所携带的历史地理学价值。顾颉刚、童书业《汉代以前中国人的世界观念与域外交通的故事》(载《禹贡》第5卷第3、4期),就重点讨论了周穆王的这次西征。[26]《绝地天通》关乎天(神)与人的交接感应,及其与政治权力的复杂联系,“到了两汉时期,‘绝地天通’已经成为学界的公共知识”,它“对于中华文明的研究者而言,是一个近乎心理分析意义上‘情结’(complex)的主题”。[27]《鱼甜》则结合王朔自己的想象和基因检测报告,直接触及所谓“我国文明源头”,即中华民族是本土原住民还是外来移住民(也即中华文明外来说),最初是单一起源还是多重渊源,是母系社会还是父权社会等根本问题。[28]在王朔的理解中,这些重大问题的关节,都指向帝王的权力与责任,也即上节所说的古典帝王传统。

因此,《起初》戏拟地采用帝王视角(这里既包括汉武帝“我”的第一人称叙事,也包括以帝王为主线的局限性第三人称叙事),其实带有严肃的历史探究意图。其中的核心理由,就是可以看到非帝王视角所不能看到的东西。在小说中,这种归属于君王的特权,主要包括三个方面——祀、戎、道(知识)。首先是祀,这里特指人与神的沟通,在小说中表现为绝地天通事件前后权责分界的变动。既往对于绝地天通的理解,研究者归纳出宗教改革说、巫觋权力垄断说、宗教理性化说、天人合一说、人神分途说、仪式性分离说、民神各安其位说等多种观点。[29]而王朔在《起初》中采纳的,是以张光直为代表的第二种说法:“神话中的绝天地之通并不是真正把天地完全隔绝。……这个神话的实质是巫术与政治的结合,表明通天地的手段逐渐成为一种独占的现象。就是说,以往经过巫术、动物和各种法器的帮助,人们都可以与神相见。但在社会发展到一定程度之后,通天地的手段便为少数人所独占。”[30]在《绝地天通》的尾声,颛顼在全面整顿巫事活动之后的“座谈会”上一锤定音:“今后,祭天、祭太元这个事我考虑私密一点,本来神也只跟他喜爱的人讲话,不需要人旁听,只要内个神专门授记的、配听神指示的人,和神两个,静静的,把该说的、该听的工作完成。没有助场,不带观众。所以我把这个人限制在帝级。”[31]这也就是王朔在该卷自序中引述,并深以为然的一种学术观点:中国古代有可名之为“宗法式上帝教”的信仰体系,“特点是在上、与天——诸上帝沟通内部分只许皇帝一个人信,故有天子七庙,天坛什么的;在下、伦理部分则是儒学,人人得以习之”[32]。因此在《鱼甜》中,少年汉武帝这样述说:“我在汉,两千年前,是有信仰的,寄名天子,就要皈依太一教,亦叫皇帝教,可怜我这个宗教是一个人的宗教,只许皇帝一人信,皇帝与皇帝间单传,教堂就是我们家后院一五色土坛。我爸活着,是教宗兼唯一信徒,他崩了,我成为新教宗和唯一信徒。”[33]

在《起初》中,与这种神人沟通的权力垄断直接相关的,是帝王对最高等级的道(知识)的垄断。王朔构拟了风格近于《旧约》的《三坟》[34],是仅有天子才能观览全本的典籍。在帝王与其最信任的史官之间,时或于闲聊中透露《三坟》的信息,其中也隐含了小说叙事者的历史态度。《竹书》里周穆王和李耳坐而论道:“天子说没看过《三坟》吧?李耳说怎么没看过,守藏室有,颛顼帝钦定本两卷。天子说这就对了,绝地天通事变后,颛顼亲自勘定三坟,将上坟抽出,藏于石匮,几千年来都是帝传帝,不与外人见,你们守藏史诸君能看到的也只是二坟——经过删窜的中坟和下坟。有些事我没法跟你说,回头我破回例,借你上坟看看,你就知道劲儿往哪儿使了。”[35]《纪年》中汉武帝在将死之时,“命马迁去石渠阁搬数车《三坟》来……马迁随手检索,说原来你都是从这里得道识,怪不得。上说你说,能给一般人看么,看了还不全疯?马迁说一般人民还是要给希望,君上一人知悉根论也就够了,或少做无益之事。我倒觉得五经和三坟是一对搭子,一是臣道,对下;一是君道,对上”[36]。如此,在对于道的认知能力上,就形成了“帝王—史官—百姓”的三级结构。而且在《起初》的理解中,这种带有宗教性(或者说政教合一)的帝王世系,甚至形成了独立的、超越政权鼎革的超稳定结构。

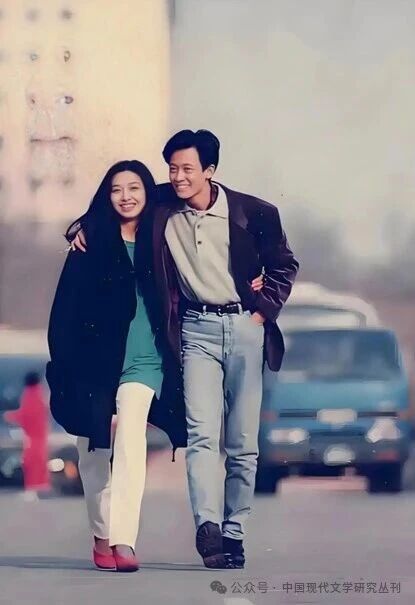

青年王朔

所谓国之大事,在祀与戎。关于帝王之于戎,即其作为最高军事统帅的权力,王朔的理解和书写,则带有更多个人性。此前研究者对于王朔的身世,一直有个语焉不详之处。关于王朔父亲20世纪50年代末迁到北京后的工作单位,也就是王朔童年生活的部队大院,流传着总参谋部和训练总监部两种版本。[37]实际上,王朔曾经在凤凰卫视的《锵锵三人行》节目中,对此做过清晰的自述:我们大院“训练总监部就相当于地方的教育部和体委合并的,(里面)全是战斗英雄”,“最早我们训练总监部里头有两个部,一个训练部,一个军校部,所有军事院校都归它管。刘伯承是部长,后来是叶剑英,两个元帅,里头六个上将。它就把全军的战斗英雄,还有那些留苏的,还有(收编过来的)国民党各高校的教员(都收进来)”,“我爸那时候是军校部的一个参谋,他后来在国防大学,就是教战术,编师团进攻(的教材)”。[38]在《起初》中,一方面是对前线的军官将领、兵法战术,都有不厌其详的描述和分析;[39]另一方面则是从后方统帅的视角,细致入微地摹写指挥和部署的场景,包括制度和机构的具体运作。《鱼甜》用将近十页的篇幅,铺写了汉景帝时期幕僚本部(“老百姓习惯叫一号院”)各署的设置和职能——一署作战署;二署情报署;三署训练署;四署装备署;五署后勤署。在小说之中,这是窦婴奉景帝之命对太子的教育,“你爸交代了,要你先看档案,熟悉人员,然后叫幕僚本部各署领导向你作简报,介绍一下分管范围”,“情报要听,后勤也要听,作战、训练、装备都要听”。[40]在小说之外,这是王朔作为“军迷”[41]的“好梦一日游”,也是基于特殊经验的童子功乃至“家学”的展现。[42]

行文至此,新的问题已经在若干引文的裂缝中浮现:对于王朔的小说,是否可以进行如此严肃的讨论?其中的历史叙述和历史想象,又在何种程度上经得起如此“正经”的分析?止庵曾将围绕《起初》的质疑总结为三条,“很多人就不太相信王朔能写一个很严肃的作品,很多人也不太愿意接受他这样去写一个历史题材,很多人也不太愿意接受他用北京话来写作”[43],在他看来,“《起初》的王朔和以前的王朔其实已经有很大的变化”,其实他“很有学问,很讲究,很爱读书”。笔者以为,可以暂时搁下有关王朔个人形象及其变与不变的争论,而从“读书”的角度切入问题。无论如何,《起初》系列确是王朔读书心得的记录和呈现。而读书的顺序、重心和兴奋点,其实很能见出阅读者的心性、志趣和过往经历。无论我们是否将关于《起初》的读书视作王朔的“衰年变法”或“知识结构更新”,[44]都可以将问题导向深处。关键是,王朔的阅读从何处开始,在何处用力,又把自己放在哪里。可以看到,王朔晚(中)年读史,是重心在“上”(本纪)、自上而下的,其中有他的自觉与不自觉、洞见与不见。这可能才是我们从《起初》的所谓帝王视角中,能够读取的最重要的东西。如果视野超越《起初》,这能帮助我们从新的角度理解王朔及其过往作品,进而发现一些被忽略的问题。

《鱼甜》的汉代部分讲述汉武帝建元六年之前,即汉武帝青少年时代的故事。其中的主要人物,如皇后阿娇和汉武帝的“发小儿”们,都与武帝一样是朝气蓬勃的年轻人。因此有人说《鱼甜》是古代版的《阳光灿烂的日子》,是那个时代的青春故事。[45]需要留意的是,对于汉武帝及其身边人,对于其时的宫廷生活,王朔的方式是戏仿而非摹仿,即让历史中人向“我”走来,而不是反向“穿越”。王朔将少年汉武帝置身的环境,想象成一个连成一片的朝廷大院。作为未来皇帝“候选人”的汉武帝,也要上小学、中学,司马迁、公孙贺、张骞等人,其时或是他的同学,或是其他皇家学校的大院子弟。[46]一个经典王朔风格的场景,发生在“我爸三年”(汉景帝三年,公元前154年)[47]七国之乱之时。是年正月十五,周亚夫、窦婴率部队出征,“长安各界夹道欢送,我们一家子和朝中亲贵肃立于乾安门城楼上观礼”。“我”和大姐刘湛、刘菁菁(“林虑受封公主前闺名”)、淮南王之女刘陵、窦婴女儿窦绾及其他同学混在一起,看着楼下的部队指指点点,队伍中也有“我们”的小伙伴:

我爸骑着一乌俪马孤独出了乾安门,一戴缨盔黑脸胖将军骑一斑点马踏着盛装舞步过来,在马上抱拳。刘菁菁喊周亚夫周亚夫。刘湛说什么周亚夫,窦绾她爸,什么眼神。窦婴憋着嗓子喊什么什么部队集结完毕,请圣旨。我爸憋着嗓子喊……开始。

太乐国乐队开始擂鼓,九十九支唢呐吹得人心里发凉。

就见步兵打着旗子一队队走来,走到近前看都是裹着黑麻袍面颊凹陷老百姓,头上扎着羊肚手巾,脚下穿着黄草鞋,背着铺盖卷,手拿生锈扎枪和砍柴刀。路旁送行妇女爆发出巨大哭声。

……

田蚡指着“阳陵新生营第一敢死队”军旗喊:六哥六哥。

我伸着脖子看哪儿哪儿呢。田蚡说过去了。刘湛捅我,我回头瞅,刘陵那儿抹眼泪呢。步兵过完车轮滚滚,赶着马车过来的是甲胄鲜明的宿卫车骑兵,观礼台上少女一片尖叫。

……

周坚周强哥儿俩手执金鼓,护着蓝底金璎珞绣有夜枭的周家军旗,并排骑行过去。观礼台上的人都看窦绾,窦绾眼中含泪。

刘胜指着喊呦呦,校花哭了……[48]

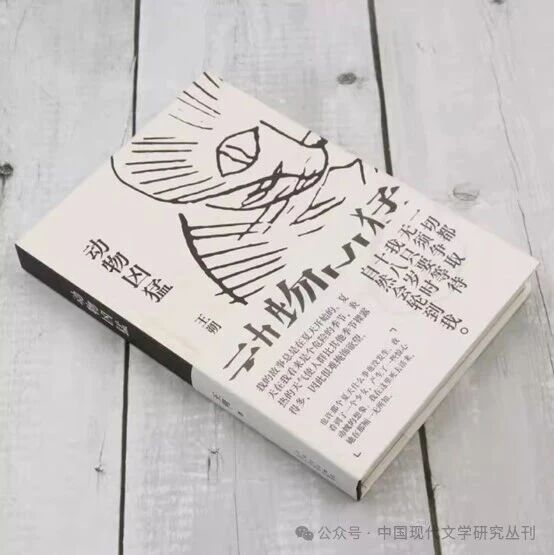

《动物凶猛》,十月文艺出版社2024年版

在这牵系千万人生死的关键时刻,历史与“我们”有关,“我们”却与历史无涉。与吉凶莫测的国家命运相比,真正让“我们”五内悸动的,是行伍队列中芳心暗许的那一位。这种大历史中的个人位置,无疑让我们想到《动物凶猛》,小说开篇的马小军也是吹着鼓号、挥着纸旗,汇入大人们的“游戏”,心中觉得“没劲没劲”,直到伙伴们谈起女人。[49]如程光炜所说,“革命的力量在青年,而非少年”,“这些青年是《晚霞消失的时候》、《波动》、《公开的情书》和《伤痕》里的主人公”,而发现被青年群体罩住身影的,由少年人组成的“街角社会”,正是这篇小说眼光独具的地方。[50]许子东则引用了小说中的另一段话:“他们为我和那个女孩做了介绍,她的名字叫于北蓓,外交部的。关于这一点,在当时是至关重要的,我们是不和没身份的人打交道的。我记得当时我们曾认识了一个既英俊又潇洒的小伙子,他号称是‘北炮’的,后来被人揭发,他父母其实是北京灯泡厂的,从此他就消失了。”许子东借此指出,在那个历史时期,影响人以群分的“表面是无产阶级与资产阶级之分,实际还是干群之分”[51]。而“少年”与“干部子弟”的叠合身份,正是勾连《起初》和《动物凶猛》的暗道。“我们”是历史的旁观者,但并非没有身份的细民。尽管在这由大院子弟联结而成的同学圈和朋友圈中,有未来的大人物,也有小人物,但是圈子之中的等级差异,此时还未完全显现。即使放在人生的延长线上,“圈内”的差别,恐怕也远远不及“圈内”与“圈外”的差别。

经过王朔式的戏拟之后,第一人称视角的汉武帝“我”,就同时兼具了几重面孔:他有时是一个人物,脱胎于历史中的真实形象;有时是一个位置,是承纳作者观念的思想容器;有时是一个通道,是接通古今的枢纽和中介。但无论如何,这个被撕开的汉武帝,已经既不是历史中的汉武帝,也不是历史故事中的汉武帝了。

三 “古史侃”的文体

关于《起初》的文类性质,从第一卷《纪年》出版之时即有多种说法。许子东最早称其为“历史演义”[52];止庵最初将其归为“历史小说”,后来又借用鲁迅对芥川龙之介的评介,称之“历史的小说”。也有论者从写作方法的角度,认为《起初》接近于历史剧或单元剧。而小说中的某些部分,又有元小说(metafiction)、内延小说(involuted novel)、编年体小说(chronique)[53]的品质。在笔者看来,这种争议与王朔对“和所有小说都不一样”的形式追求直接相关。王朔2005年与葛红兵的对话,题目就叫《放下读者,看见文体》。他在其中说:“我一直希望找到一种无视所有小说文体的书写方式。主要是观念吧,总认为小说应该有文体,在写作中我不断问自己:这是不是小说?说到底还是想读者,怕他们看不懂,看着没意思,因而掉进一次次因袭当中。人不自由,作品也不自由。想明白容易,做起来要一遍遍剥自己的茧子。对我而言,放下读者,看见文体。”[54]似乎从彼时开始,王朔就确立了对于“文体”的极致要求,并且明确地将“文体”与“读者”视为不可兼得的对立物。在操作层面,这也注定了王朔的文体实验主要是破坏性的。

具体到《起初》这部以古史为题材的作品,这种“看见文体”的行为,从三个方面同时展开:其一,明确提出“历史就是故事”,从而冲击历史/小说、虚构/非虚构的既定边界。王朔的历史观念基本是折中的,他一方面指出史部的叙事性,史书“皆有将历史戏剧化倾向”,“已提供足够故事性”;另一方面,他也绝不是极端的“新历史主义者”,也无意于重写历史或史料批判,“其实我对已知历史没有特别强烈个人看法,基本相信这个世界来历的真实性,凡广为流传的过往都确曾发生过,差别只在叙事策略或史家个人局限上”。[55]因此,《起初》论史如论小说,论小说如论史,既把史书视为一种讲故事的文体,不时质疑其真实性,同时又认为传说皆“有影儿”,既往以为是虚构的神话、小说,都不是无迹可寻。《鱼甜》中有一段精彩的对话,汉武帝与女巫楚服讨论有猫国口传史诗《八索》的来源,楚服说“个人保证绝无臆测”,“句句都是我姥姥唱的”:

我说那就算于史有据了。楚服说但是,我不保证我姥姥唱的都是实话。我说咱姥姥还带胡唱的。楚服说姥姥是歌者,即兴表演是歌者伟大传统,我们有猫氏谚语:不掸土登不得台子,不讲真话唱不成歌子。我说这个态度好。谈叔(司马谈——引者注)说容我拦您一句,有猫氏方言“真”读如瞎,辞义远超汉语之“真话”,还包括广义的瞎话:玩笑、夸张、信口开河;是虚构、想象的近义词。有猫氏神话世界风光天影……但是,谈叔说,神话,说到底还是创作,一点影儿没有向壁满彻、刻尸成魂恐也非人所能及,再荒诞不经,总该还是有那么个把人,有那么一点事,敷染成句,连锁成行,才是历史中道主义者的客观态度。[56]

类似的议论在《起初》中不止一次出现。在此,王朔通过戏拟的官话/方言转换,从词语角度挑拨真话/瞎话的关系,进而重新安排二者在语义聚合链上的位置。所谓的“历史中道主义”,其实是一种类型学的解放,也就是要指出,既往各安其位的历史、神话、小说,其实是内在地相互包含、渗透的关系,它们都是真实的过往,以及过往相信的诸种观念的敷衍和凝结。

其二,在历史和小说皆为故事的观念基础上,《起初》处理了中西两种小说观念的纠缠,进而冲击了通行的小说观念。现代中国的小说概念,是晚清以降译介而来的一套知识话语,但又从未与名见《庄子》《汉书·艺文志》、其后隶属于子部的“小说/小说家”断联脱钩。作为一位执滞于“真实”的小说家,王朔此前对现代小说文体的认识直击要害:“何谓小说?虚构。第一是虚构,第二是虚构,第三还是虚构。”[57]而是否带有或有多大程度的虚构,实际也恰是传统目录学为“小说/小说家”划界的主要依据。《汉书·艺文志》著录小说十五家,至隋皆佚,“惟据班固注,则诸书大抵或托古人,或记古事,托人者似子而浅薄,记事者近史而悠缪者也”[58]。王朔由此借题发挥,大做文章:

李鼻(小说中为汉武帝时学者,李耳后人——引者注)按:……春秋百家之一小说十五家末流谱家,时人曰靠谱家。其立腕人辛俅子并非如另十四家出自稗官,专特收集街谈巷语、道听涂说编造渲染,以期小道可观,致远不泥。而是出自春官,世为内史,后迁为小史,掌五礼之禁令与其用等,辨庙祧之昭穆、三族之别、以决亲疏。强项就是查出身。所谓靠谱,指其豪作《有周恩泽表》七十篇,全靠家谱,其所言虽属小知,却无一句刍荛狂夫之议,用辞典雅驯正,无一字、一说无出处,力开一门极拙朴、极见工力文学样式之滥觞,今之曰:非虚构。[59]

引文中声称“非虚构”的“今”,已经不是小说之内过去时的现在,而是小说之外现在时的现在。通过春秋、汉代、当下三重历史时间的短路式对接,《起初》进一步惑乱了古(中)今(外)关于小说的类型学标准。

其三,《起初》的部分元文本和关联文本,自身就有文体性质的争议,或者说是文类层面的问题性。这种问题性,又以不同方式回置于《起初》之中。《竹书》的元文本之一《穆天子传》,是鲁迅所谓由史部“退为小说”的边界性文本。自《隋书·经籍志》著录《穆天子传》于史部起居注类开始,历代皆把它看作史书;直至清代敕撰《四库全书总目提要》,以其“恍忽无征”,而与《山海经》一并“退置于小说家”。[60]至于如何从历史性的角度看待《穆天子传》的性质争议,王贻樑说得透辟:“先秦时期的文体在总体上来说,是处于滥觞时期,并不像后世那样有较明显、较严格的区别。那时的史书,也往往杂有故事、传说;同样,那时的子书、传说中也往往有真实的史料与背景。那时,全本都是虚构的小说还没有出现。因此,对《穆传》一书还是不要滞于归类的好。”[61]

鲁迅:《故事新编》,文化生活出版社1940年版

被视为《起初》创作方法参照物的《故事新编》,同样具有文体层面的“强问题性”:“在鲁迅自己编选的作品集中,《故事新编》是唯一一部长期存在作品性质争论的集子。所谓性质之争,关键在于是否承认《故事新编》为历史小说,抑或仅仅是‘讽刺作品’或‘以“故事”形式写出来的杂文’。”[62]在方法论的层面,论者将《起初》与《故事新编》关联起来,主要是通过王朔写于1999年、当时引起颇多非议的《我看鲁迅》。在这篇文章中,王朔对《狂人日记》《阿Q正传》等历来奉为经典的小说不以为然,唯独推崇《故事新编》:“鲁迅有一批小说创作态度不是很严肃,游戏成分很大,我指的是他那本《故事新编》。这是我最喜欢的一批作品。这些游戏之作充分显示了鲁迅的才气和机灵劲儿,再加上一条就是他那深厚的旧学知识。”[63]其实,关于《故事新编》的方法要旨,王朔谈得更为清楚的,是在另一篇评价《采薇》的文章里:“我想饶一点舌的是,鲁老师对待历史的态度很可为现如今影视古装戏编创人员所借鉴,既不是完全戏说的,又不是顶礼膜拜的,将光辉人物伟大历史事件放到日常生活中——那就真相毕露且妙趣横生了。”[64]也就是说,王朔从《故事新编》中读出的,也即《起初》与《故事新编》的关联线索,就是介于正说与戏说之间的历史态度,是将历史事件伟大人物放到日常生活中的游戏精神。

不过,尽管《故事新编》与《起初》都是编排古史、吐故纳新的游戏,都以高度自觉的游戏性,冲击现实主义赖以依存的摹仿与再现,进而威胁到小说文体的边界。[65]但二者本质上的差异,也恰在这里。鲁迅的游戏是戏仿,是不惜冒着“油滑”的风险,将当代的历史事件和生活感觉,投入故事的熔炉之中。王朔的游戏就是游戏,是玩儿、找乐儿,是侃得嗨、写得爽。与之相关,古史是谈助,是酒杯,是游戏的道具。这也是《起初》根本区别于历史小说的地方。笔者将《起初》的文体风格称为“古史侃”。作为一个主谓结构的短语,它可以分为“古史”和“侃”,也即“侃”的对象和“侃”的形式两个部分。《起初》游戏性的另一条线索,就埋伏在有一定独立性的形式层面。侃即调侃、神侃、山聊海侃,因此是一种语言形式。王朔是罕见的具有高度语言意识的作家,这一方面指,在其既往的作品中,已经形成以“侃—笑—亵—反讽—北京话”结环而成,兼具风格化、辨识度和及物性的王朔式语言,也指其在小说的语音、词汇、语法、语体、方言(外语)应用的不同层面,都有一以贯之的自觉探索。[66]不过,与王朔的文体实验一样,其从《看上去很美》始开其端,至《起初》集其大成的语言实验,也有率性而为,罔顾读者乃至将其置于对立面的倾向。

从游戏的角度说,王朔“玩儿”古史,也“玩儿”语言。但和所有“玩家”一样,自身技艺从低阶到高阶的进化,从观者反应的角度,往往是从满堂喝彩到曲高和寡。根据王朔本人的总结,《起初》“新北京话的口语写作”,是以“我手写我口”为总原则的实验。[67]概括下来,无非两个主要方向:其一是从音不从字,即极端的口语化,如将“那什么”按照北京话读音写作“内什么”;其二是词语陌生化,熟词变文之外,也包括音译外来词的植入,如小说中大量出现的“嗖”(即英语so,所以)、“唉内喂”(即英语anyway,反正)、“喔来喔”(即英语whatever,无论如何)等。从读者反馈来说,这种实验难言成功——从音不从字难以实现王朔预期的“自带音效”,反而招致“以为是微信语音转文字”[68]之讥;词语的过度陌生化,时常晦涩到了难以索解的地步。[69]从言与意、能指与所指的关系角度看,它们都不是对语言表意能力的追求,而只能说是到语言为止的文字游戏。更何况,即使语言游戏可以成立,也绝对不是对读者友好的,这些支撑语言游戏的形式规则,都是增加阻碍、减缓速度的路障。它们与《起初》叙述上的迂回迟缓、情节上的缠绕枝蔓,共同构成了阅读快感的持续性威胁,以致让部分读者回想起十余年前《我的千岁寒》《新狂人日记》如读呓语的破碎体验。

当然,如果将《起初》纯然视作“反读者”的文体实验和语言实验,其中的矛盾也不难发现。就其写作初衷,王朔也有让古书好读、以小说迎战硬史学的表述。而把古史侃出来,本来就是为了让历史有笑声、有色彩、有温度、有人情味。矛盾交织的焦点,或许恰恰是王朔本人,也是长期寄寓在“王朔”这一文化符号之中的精神症候。既往的文学史著述,对于王朔有两种提前盖棺的总括论定:一种是将王朔看成闹剧式人物,“王朔在2000年的文集《无知者无畏》中抨击了大众文化景观,因为‘大众文化中大众是至高无上的,他们的喜好就是衡量一部作品成败的唯一尺度’。然而,颇具讽刺意味的是,没有人比王朔更应对这局面负责,他和门徒冯小刚(1958—)目前已然是大众娱乐市场的代名词。……人生继续前进的王朔,眼睁睁看着自己变成了长久以来自己所厌恶的:主流成功人士”[70];另一种则将王朔视为悲剧式人物,“在我们生活的时代,写悲剧的作家成为了‘成功人士’,写喜剧的作家精神崩溃了。……作家被自己的艺术形式所摧毁,反讽的‘轻’最终无法承受历史的‘重’”[71]。

《过把瘾》剧照

然而,无论闹剧或是悲剧,都难以解释《起初》所体现的,王朔与(其想象中的)读者、王朔与(其想象中的)社会的持续性缠斗。在今天的意义上,作者与读者关系维度的“王朔现象”[72],应当包括两个全然相反的方面——20世纪90年代起端的拥抱与被拥抱,以及其后的放下与被放下。王朔曾经是最懂读者、最懂市场的当代作家。他对受众群体的认知,远远超过同时期的作家和批评家,甚至具有如今所谓“分众”的超前意识:“我的小说有些是冲着某类读者去的。《空中小姐》《浮出海面》,还没有做到有意识地这样,它们吸引的是纯情的少男少女。《顽主》这一类就冲跟我趣味一样的城市青年去了,男的为主。后来又写了《永失我爱》《过把瘾就死》,这是奔着大一大二女生去的。《玩的就是心跳》是给文学修养高的人看的。《我是你爸爸》是给对国家忧心忡忡的中年知识分子写的。《动物凶猛》是给同龄人写的,给这帮人打个招呼。”而其在90年代初参与策划的通俗剧,“就想让老百姓做个梦玩”,“《渴望》是给中年妇女们看,《编辑部的故事》是给小青年看的”。[73]可以看到,王朔有很高的“写商”,对于不断变动的社会状况以及相应的情感结构,有着极其敏锐的感知和反应能力,并能针对不同需求予以“私人订制”。但这也同时带来了强烈的反作用。由于王朔在90年代特殊的出场方式,被偶像光环所笼罩的他,形成了极其特殊的文体观念。与任何文体学标准不同,王朔心中实际只有两类文体:为别人写作的文体,为自己写作的文体。因此,仿佛是一意孤行,王朔在巅峰之时开启了“不可能的任务”——“为自己”而写作。[74]也许要在中国新文学以来的两条脉络——“为人生”与“为艺术”之间,才能理解“为自己”的不可能性。其中的冲突,还是王朔自己说得最为清晰:“我是个唯心论者,我认为王朔的主要问题还是在他自己,在于他内心对自己的最后要求是什么。我认为他现在并不是很清楚这件事。他要的东西太多,和这个社会的联系太密切,……你真是想记录时代还是更关注自己的内心成长?你要最多的读者吗?以不枉托生在这个人口最多的国家一遭吗?”[75]而所谓的“放下读者,看见文体”,也只有在这种悖论性的为自己而写作的线索上,才有可能被理解。从积极的方面说,在写作《起初》的十余年里,王朔或许也于无意间发现,小说终究是一种内烁的文体。无论写古史还是写现实,写感受还是写想象,作者都可以在虚与实、诗与真之间,借人物之口曲折地表露心迹。“古史侃”的终极,或许还是那个苦苦追寻、上下求索的“自己”。本文最后想要讨论的是,如果说《起初》中的汉武帝和其他人物时常成为王朔内心的传声筒,那么由此传出的,最深或最后的声音,究竟是关于什么?

四 “爱”与“死”的精神史

吴冠军:《爱与死的幽灵学:意识形态批评六论》,吉林出版集团有限责任公司2008年版

如果确可将《起初》视为“穷尽自身”的“全小说”,那么其精神层面的完成,就在于它如《野草》之于鲁迅那样,涵括了王朔全部的人生哲学,即关于“我是谁?我从哪里来?我到哪里去?”这终极三问的探询。在《起初》中,承载哲学三问的两种母题,是“爱”与“死”。母题是具象化的人类生活中重复出现的精神体验,也是人类体认世界的最小意义单元,扩展而言,“爱”与“死”也是勾连20世纪80年代与90年代、严肃文学与大众文化、拥抱读者的王朔和放下读者的王朔的线索。确如一位政治学学者的观察:“‘爱’与‘死’正是今天大众文化的核心主题:君不见几乎任何一个在今天极受欢迎、辐射巨大的文化产品……皆围绕着这两个主题进行运作?”[76]“爱”与“死”的结盟,在于它们都是一种“例外状态”——爱是“一个溢出性的‘非常’状态、一个永远的紧急状态(a constant state of emergency)。爱,打断了原先的‘正常生活’之连贯运转:它剧烈地扰乱了既定的工作程序(‘日常’事务)、刺破了既有的生活部署(‘现实’常规)”,因而,“爱,根本性地,便是和死连接在一起。那是因为,死即是最终的例外、再也回不去‘常态’的例外——终结(the END)”。[77]具体而言,在《泰坦尼克号》《第一次的亲密接触》等畅销性文本中呈现的,是对爱的体验与对死的困惑。在被表现的“常情”中,人们懂得爱,但是不懂得死,死是通过爱而被认识的。王朔早年也曾按照常情的逻辑书写爱与死,并且驾轻就熟,《空中小姐》《永失我爱》《一半是火焰一半是海水》都是明证。只是时过境迁之后,它们又成了王朔“于人为可讥,而在己为有悔”的少作,“我写那些爱情小说时并不相信爱情,这是我伪善的地方,为读者写作就会有这样的结果。……如果有工夫,我会再写一次爱情的,不感人的”。[78]

在这个意义上,《起初》可以视为王朔比照自己,再写一次不感人的爱情的契机。只是《起初》的“爱”更为广泛,不再只是狭义的情爱。这一次,他颠覆了大众文化有关“爱”与“死”的认识装置,于是我们在诸多浓烈抒情性片段中看到的,是对死的体验和对爱的困惑。特别是在一些类似于“穿越”的时刻,那些被王朔附体的躯壳,看起来都更懂得死,而不懂得爱,爱只有经由终极状态才可能被认识。在小说中,终极感知的获取有两个通道,一是巫的位格的神灵凭附,一是人的位格的濒死体验。《纪年》收束于汉武帝弥留之际的无声感悟,由平淡而绚烂,终至辉光般的壮丽:“起初,百物模糊,就像平地起雾,望向哪里,哪里生起一片障,好像世界有意拒绝你,把你当作不可接触物,隔离你。”“此时方知大家都是偶遇,今生带不走,再来亦非故人。已成大事都不重要,谁耐烦旁人历数你留下什么什么,死亡面前人人平等,信哉斯言!”“你已不是你,你在星河中,无念亦无想,只是一个飞驰的注视,所见非世界,无上无下无左右,无彼此;凡所有象皆扬沸,所有形皆迸溅,那飞驰亦猝止,注视驻于大涡旋。那是光的波涛,因无纹路而显得光滑,无光焰而显得内敛、纯一,虽幽明,亦有慑,属大美,尽在整全中,你已不是人。”[79]不少读者讶异于《纪年》结尾的悲壮,而实际上,王朔在中年以后,便痴迷于表现“死”所投射的、康德式的“崇高”,或是诺瓦利斯所说的“宏大而神秘的总体”。[80]只是完全不同于《泰坦尼克号》《第一次的亲密接触》,也不同于《空中小姐》《永失我爱》,这里的“死”已不再是物理性的,而是思辨性的,与其说它是“生”的终结,不如说是“生”的确证。

《起初》中更具颠覆性,与“常情”和“常态”构成更大张力的,还是对于“爱”的理解。问世间情为何物,直教人生死相许。在对情爱的常识性理解中,“死”是情之所钟的“生”的想象性延续,并由生前对死后的允诺,界定“爱”并作为其程度的衡量。而在《纪年》的汉武故事里,我们看到的是颠倒的风景。元狩四年,武帝宠幸的王夫人难产而死,术士少翁以法术造出王夫人之像,音容笑貌皆在目前,可感可触,武帝不甚哀伤。此事《通鉴》有载。[81]《纪年》对此的解释是,汉武帝得见幻想,系因念念不忘而生“菠萝蜜”(即“虚妄之想”),“几天之后下劲,上才悟”。事后,“司马迁来看他,说听说你最近骇了一场。上忙摆手:不提内个,我最近忽有一心得,正想跟你聊,人不到死,不知所爱阿谁,活着的时候,这也好,内也好,心怦怦跳,幸福至晕眩,三天不下炕,一日不见抓心挠肺,都不算数,非到这人死了,才可下断言,是爱,还是什么。一直不知怎么给乃情下定义,太多关乎此类胡扯,瞎连连,如今可为爱注脚:一种失去而不是获得”。[82]这样一种关于爱的体悟,已经是例外状态的例外状态,从接受者的角度,则是不可触及、无法体验、难以共情的爱。在各种类型的文艺作品里,爱情能够动人的前提是,它必须是常态范围内的例外,是被精心化装的白日梦,而不能是赤裸、滚烫、棱角分明的个体精神的印记。从这里也能看到《起初》内外接通的方式,尽管此处的汉武帝是第三人称的“上”,但这个悲欣交集的他,功能上已是前文所说的容器,承纳着王朔的情绪波流与情感想象。

《起初》有三个承担结构性功能的枢纽人物,除了汉武帝和司马迁,另一个是在《纪年》和《鱼甜》中有大量戏份的望气王朔。此王朔是真实历史人物,《史记》有载,望气即负责观天象而推测吉凶的官员。王朔很早就注意到了这个重名的“前辈”,在《致女儿书》中的描述是,“第一个王朔是汉武帝时的国家气象局长,官拜‘望天郎’。知识分子型干部,勤勤恳恳的”[83]。这个历史中不起眼的小人物,因为同称异实的符号特性,成了在古今之间穿梭的另一条通道,是汉武帝之外,王朔在小说中的另一个游戏性替身。对于作家个体而言,写作或许很难是有效的精神疗愈,但必定可以是深刻的精神探索。借由这位神神叨叨的望气,王朔得以表达另一种“爱”的困惑,直面自己深埋多年的情结,并于其间转喻地呈现历史与自我的纠葛。

望气王朔不是虚构人物,但《起初》为他虚构了一层父子关系,即将建元初年因主张推尊儒术而触怒窦太后,最后瘐死狱中的儒生王臧,设定为王朔的父亲。王朔是汉武帝的“发小儿”、同班同学,王臧是子弟小学老师,亲授文学和历史。在校时二人就是《我是你爸爸》式的、严父逆子的冤家组合,上骂下杠、秽语连篇,乃至在课堂上大打出手。王臧下狱后,武帝情知难以保住,私下让王朔去狱中诀别:

朔儿从狱中回来,已是丑时。我问他王臧最后和他说了什么。朔儿说没一句人话,叫我不要因他怨恨朝廷,叫我好好工作,做一个对国家有用的人。我问他什么叫有用啊?没用就不配活着么,除了对国家有用,对自己有用行吗?对宇宙有用行吗?

你这会儿跟他抬什么杠?阿娇说他。

忍不住。朔儿说。说完我也特后悔。抬杠就是我们俩的交流方式。跟谁我都能好好说话,就是见了他,每一句都想驳他,每一句都是教训我。朔儿流下眼泪:最后一面还吵了顿架,而且我临别还说了一句特别恶毒的话:您到死都是一个没活明白的人,枉来人世走一遭。我太不是东西了!他为什么呀?为什么总能激发我的恶?……

其实你还是爱他的。阿娇说。

我不用这词儿。朔儿说。我不知什么是爱,没爱过,对人只分两种,一种是对得起的,一种是对不起的。朔儿捂着自个胸口,说不信你摸,这心是凉的,一直这样。[84]

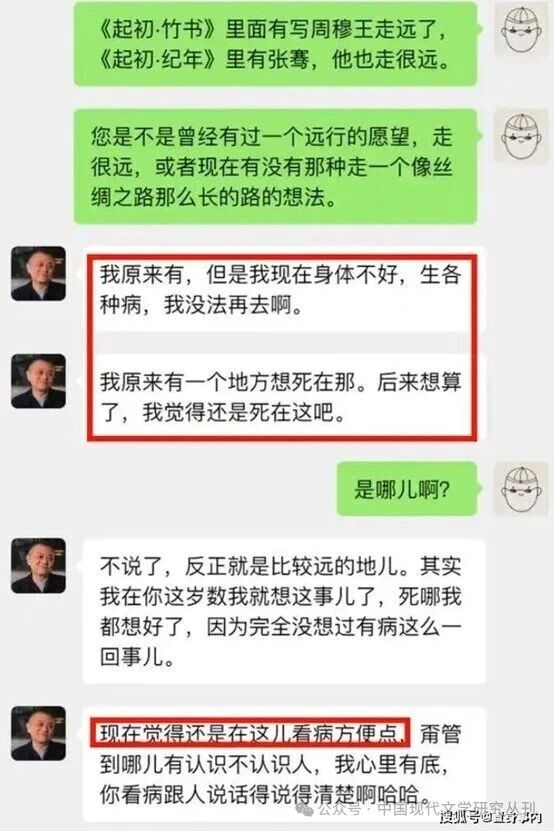

吴绍庆采访王朔的微信记录

图片来源:搜狐·置身事内

对王朔个人背景有所了解的读者,当能发现小说中的王朔的心理,就是小说外的王朔对其父母,特别是对其母亲的心理的转写:“每回气完奶奶,我比她后悔,觉得自己很操蛋,怎么办,毕竟是自己的妈,她就不能招我,一招我我就特别歹毒。……她是特别能激起我恶的一面的那种人,我对别人,周围的朋友包括半熟脸从来不这样,再瞧不上忍无可忍,也至多是一副眼睛朝天的操性。可能是因为是妈,不怕得罪。可能是吵了半辈子,形成了一模式,好话也不会好说、好听。和爷爷也是这样。其实我不恨他们,我再恨他们的时候只要多一想,离开人,就不恨了。”[85]对于具体的母子关系,笔者不甚认同对其做简单的社会学归因,如将王朔的症候视为集体化生活带来的父母失位与童年缺失,即使确有,这种关系形态也是极其复杂的,带有不可化约的时代差异与个体差异:“平心而论,至少在我小时候,并不觉得父母不跟孩子在一起就是对孩子不好,不拿这个当借口,假装心理有创伤,没那个概念。少年时代,完全不希望父母在身边,走得越远越好,才自由,在一起只会烦我。”[86]另一方面,笔者同样不甚认同,对具体的母子关系进行普泛的精神分析。王朔于《起初》中所走的,是与社会学和精神分析都相反的另一条路,他并不试图外推责任,而是反求诸己,于自我之中探询因由,并以叙事作为一种承担的方式。探询的结果并不重要,重要的是探询的过程和方法。就结果而言,笔者只能重申前已提及的观点:《起初》所写的,不是关于爱的体验,而是关于爱的困惑。

总括而言,《起初》对于“死”与“爱”——无论男女之爱还是亲子之爱的叙说,都痴迷于“无”的状态,一种绝对异己性的无意识,理性和意志均被悬置的被动态。如果说王朔曾经书写的,是共同体危机下个体的“脱序”,那么《起初》中所写的,则是个体的“无序”。而这种个体的无序,又与历史的无序遥相呼应:“伊尹说太多事件其实并无深层原因,开始也许有过审慎权衡,发生之后则全然是见招拆招。三分反对把人都设定为理性的人,那样会加重历史可以设计且有方向错觉。”[87]“少康说能不能把姨夫(羿——引者注)写成知过痛改?伯靡说那也说不过去,把历史写成人格高下较量,有夸大人心力量,把历史道德化之嫌。少康说那您认为历史是怎么形成的?伯靡说有一种力,叫无序。”[88]这样,历史中的个体与共同体,就被王朔同时转换成了“状况性”的存在。藤田省三对状况性一词的解释是,它“展现了所有‘制度性事物’‘具备形状的东西’‘常数’悉数崩溃、消失的社会状态,能够对于社会性的行动做出预期反应的‘秩序性的关系’,已从社会中消失不见,而‘变数’之间相互的、不可测的冲突和结合成为社会的主要动向”[89]。个体、共同体,以及个体与共同体的关联方式,就此都变成了不可控制的偶发性事件。在《起初》的宇宙中,一切皆是无。一切来自于无,又重归于无。

从个体存在的角度出发,这可能是一种彻悟;从社会存在的角度出发,这类似于《起初》状写的衰老的感受,心如止水,语言都已不再必要:“人老了耳背,听很多人说话累,眼花,看许多人走来走去——晕;也不喜欢内些人体谅他的尬笑和背后窃语。槐里只有动物和树草,跟它们交流,用心则已,也可以不交流,人、马、狗各自静静呆在自己小宇宙里,像一排树一样沉默,也很好。”[90]尽管在小说的吉光片羽中,还有曾经那个王朔的零星闪烁,但是对于逝去的90年代的怀旧,终归无法经由《起初》来实现。在精神史的意义上,对于王朔与其想要放下的读者群体,与其曾经代言的青年群体,与其作为符号的文化共同体,乃至与其某一部分的自我,告别早已完成,歧路的界点早已经过。《起初》,是王朔对那条未选择的路的一次招手。

赵天成

中央民族大学中国少数民族语言文学学院

邮编100081

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2025年第10期)

注 释

[1]《起初》最初是一部140万字的小说,出版时分为四卷,即《起初·纪年》(2022年8月初版)、《起初·竹书》(2023年4月初版)、《起初·绝地天通》(2023年11月初版)、《起初·鱼甜》(2024年5月初版),书稿前后顺序也有调整。为避免歧义,本文按照出版的实际情况,将《起初》系列视为陆续出版的四部曲,第一卷至第四卷的次序亦依据出版顺序标列。相关说明,参见王朔《起初·纪年》,新星出版社2022年版,“自序”第Ⅵ~Ⅶ页。

[2]参见豆瓣网《起初·纪年》的“内容简介”,https://book.douban.com/subject/

36055837/。

[3]“1992年以降,源于不断易辙的文学观念,王朔的写作开始被‘复出’与‘蛰伏’的节奏支配。第一次‘复出’是《看上去很美》,第二次是《我的千岁寒》《致女儿书》《和我们的女儿谈话》,第三次即自2022年开始出版的长篇历史小说《起初》。”参见徐兆正《阅读〈起初·纪年〉的准备》,《艺术广角》2025年第1期。

[4]据倪伟《王朔新作出版背后:“王的归来”还是胡言乱语?》(《中国新闻周刊》2022年9月5日总第1059期)介绍,“(2022年)8月12日,出版方发布预售消息当天,10万册就发完了货。8月16日正式发售那天,另外10万册也发完了。首印20万册,一周之内又加印10万,出乎出版方预料之外”,但是“等到第一批读者看到书,网上却荡漾出一股奇怪的氛围:不喜欢,但又不敢骂。随着看到书的读者越来越多,好评与差评交替上涨,差评大胆地多起来,读者对语言风格的不满压倒了老作家的光环”。截至2025年5月20日,《起初》四卷在豆瓣网上标注“读过”的人数依次是1530(《纪年》)、308(《竹书》)、204(《绝地天通》)、183(《鱼甜》)。虽有出版时间前后的差异,但也可见出总体走势;在批评界,仅见关于《起初·纪年》的几篇评论,尚未见到关于《起初》后三卷或《起初》系列的研讨文章。

[5]黄平:《反讽者说:当代文学的边缘作家与反讽传统》,上海文艺出版社2017年版,第54页。

[6]参见倪伟《王朔新作出版背后:“王的归来”还是胡言乱语?》,《中国新闻周刊》2022年9月5日总第1059期。

[7]王朔:《和我们的女儿谈话》,人民文学出版社2008年版,第262页。该句出自“跋”的第二段,首段中说:“我的问题就在于想写一个和所有小说都不一样的小说。这想法十几年前一产生就把我将军将死了。我知道这之前我写的那些小说出自哪里,也就是些聪明的模仿。这想法——可以叫它野心吧——毁了我的生活和家庭。你能想得出我对生活有多不认真,多潦草么?我出去玩,到处演,其实都是为自己的小说凑场景呢。我觉得小说才是真实、可靠的生活,其他的,演砸了,都无所谓。”

[8]巴尔加斯·略萨:《虚构的现实:全小说〈百年孤独〉》,陈众议节译,梁坤主编:《新编外国文学史:外国文学名著批评经典》,中国人民大学出版社2009年版,第515页。

[9]1992年版四卷本《王朔文集》自序称该书“收了我从1978年到1992年所写的全部小说,计有31种,160万字”。《起初》系列据王朔自称有140多万字,四卷本版面字数相加则为172万。

[10]王朔:《起初·纪年》,“自序”第Ⅱ页。

[11]汪晖在《历史幽灵学与现代中国的上古史——古史/故事新辨》(该文分上下两篇,刊于《文史哲》2023年第1、2期)中,将《故事新编》戏仿地称为“古史新辨”,并以《故事新编》和《古史辨》对于古史与故事的不同处理为线索,比较分析了顾颉刚及其周边的古史叙述与鲁迅的“拟古史”叙述。

[12]如王朔自言,“我一向以第一人称写东西”(《我和我的小说》,《文艺学习》1988年第2期),参看黄平的讨论,见《反讽者说:当代文学的边缘作家与反讽传统》,第42~43页。

[13]王朔:《起初·竹书》,新星出版社2023年版,第362~363页。但总的来说,在《起初》上古部分中,这种形式的第一人称评论过于稀少,并没有形成系统性的效果。

[14]参见亨利·戈达尔《小说使用说明》(顾秋艳、陈岩岩、张正怡译,北京联合出版公司2023年版)第二章的讨论。

[15]王朔对这两本书的描述见《起初·鱼甜》自序,新星出版社2024年版,第Ⅳ页。其中《上帝知道》对于了解王朔的最初构想有参考价值,该书汉译本(史国强、王祥译,春风文艺出版社1988年版)“内容提要”中说:“本书取材于《圣经》里大卫王的故事。晚年的大卫王形容枯槁全身发抖。少女亚比煞的抚慰虽然无济于事,但她肉体的温暖却唤起大卫亢奋的回忆:我们需要上帝,而他却给了我一群女人。他无畏的品格和放纵的活力同样都是上帝——自然的创造,真理和道德的天平到底倾向哪里?他还是上帝?诅咒还是赞美?作者海勒放松了《二十二条军规》中的黑色幽默,却把幽默发展到哲思的极致……”

[16]见倪伟《王朔新作出版背后:“王的归来”还是胡言乱语?》,《中国新闻周刊》2022年9月5日总第1059期。

[17]王朔:《起初·竹书》,“自序”第Ⅲ页。

[18]王朔:《起初·鱼甜》,第43页。

[19]王朔:《起初·纪年》,“自序”第Ⅴ页。另见《起初·竹书》,“自序”第Ⅴ页。

[20]“我就个人偏好而言并不喜欢故事过分戏剧性,这会增加叙事负担从技术上说,而叙事一向是我弱项,为避叙事常以对话代叙事即所谓‘聊天体’,在本书中亦如是。”见《起初·纪年》“自序”,第Ⅱ页。

[21]王朔对汉武帝与司马迁的关系有自己的看法,他认为宫刑实际是一种恩刑,并将司马迁塑造为汉武帝的“发小儿”和临终前的身边人,参见《纪年》《鱼甜》的相关描述,及《纪年》“自序”第Ⅳ页的说明。

[22]朱赢:《〈尚书·尧典〉“曰若稽古”的经学解释分歧》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)2017年11月第54卷第6期。关于“稽古”与20世纪初期东亚实证史学及古史辨运动之关系,另见汪晖《历史幽灵学与现代中国的上古史——古史/故事新辨》(上),《文史哲》2023年第1期。

[23]王朔:《起初·鱼甜》,第577页。

[24]王朔:《起初·纪年》,“自序”第Ⅵ页。

[25]如周厉王以后出现的所谓“共和”,《史记》认为是周公、召公两人共同执政,《竹书纪年》的记载则是“共伯和干王位”,即共伯名和的诸侯代替周厉王建立了新政权,参见方诗铭、王修龄撰《古本竹书纪年辑证》(上海古籍出版社2005年版)前言及相关部分。王朔对此问题的看法,参见《竹书》自序。

[26]参见郭璞注,王贻樑、陈建敏校释《穆天子传汇校集释》,中华书局2019年版,“整理前言”第19~24、34页。

[27]郁喆隽:《“绝地天通”的三重叙事与中华文明祭政关系之初成》,《学术月刊》2024年10月第56卷第10期。

[28]参见《鱼甜》自序,其中王朔讨论了自己和朋友的基因检测报告。关于晚清以降的文明外来说,参见汪晖《历史幽灵学与现代中国的上古史——古史/故事新辨》(上)的梳理。

[29]参见郁喆隽《“绝地天通”的三重叙事与中华文明祭政关系之初成》,《学术月刊》2024年10月第56卷第10期。

[30]张光直:《考古学专题六讲》,生活·读书·新知三联书店2013年版,第10页。

[31][32]王朔:《起初·绝地天通》,新星出版社2023年版,第379、Ⅳ页。

[33]王朔:《起初·鱼甜》,第22页。

[34]《三坟》《五典》《八索》《九丘》是传说中的上古书籍。《左传·昭公十二年》中,楚灵王向子革介绍左史倚相:“是良史也,子善视之,是能读《三坟》《五典》《八索》《九丘》。”《三坟》外的另几部,在《起初》中也有提及,如《八索》被设定为一部“英雄史诗”,“是远古巫师围着火堆跳巫降神,请来祖先对族群起源和鸿蒙前尘的叙说”,参见《起初·鱼甜》,第180页。

[35]王朔:《起初·竹书》,第266页。

[36]王朔:《起初·纪年》,第667页。

[37]例如,黄平、叶杨莉合编的《王朔年谱简编》(黄平《反讽者说:当代文学的边缘作家与反讽传统》附录),就说“王朔的父亲在北京担任总参的军官教员”。

[38]引用部分文字略有调整,视频参见《王朔谈部队大院:我们院的大人全都是战斗英雄,小孩从小看电报》,

https://www.bilibili.com/video/

BV1WA411X7Et/?spm_id_from=

333.337.search-card.all.click&vd_

source=a48f5e843cd83a71a2885

821f522708c。

[39]如《纪年》对李广和程不识不同的带兵方法、霍去病独具异禀的作战才能、李陵兵败陷落的主客观原因、《竹书》对“三五制”步兵作战的周公兵法,虽有或多或少的历史记述作为底子,还是可以看出王朔自己的见解和想象。

[40]王朔:《起初·鱼甜》,第170~179页。

[41]王朔:《起初·纪年》,“自序”第II页。

[42]《起初》中埋了不少与训练总监部相关的游戏性“暗梗”,如说赵绾、王臧在学校历史课上只讲《左传》,军情署令灌阿看过讲义后说,这还不如训练署编的《历代战争方略》来得脉络清晰(见《起初·鱼甜》,第153页)。

[43]止庵是最早看过《起初》原稿的评家之一。随着《起初》四卷的陆续出版,他共发布过三个荐书视频,分别评介《纪年》、《竹书》和《鱼甜》,视频参见

https://weibo.com/tv/show/1034:

4802740979957822https://www.

bilibili.com/video/BV1R G411R7o9/

spm_id_from=333.1387.search.

video_card.click&vd_source=

a48f5e843cd83a71a2885821f522

708c;https://www.bilibili.com/

video/BV19V411P7Jj/?spm_id_from=

333.1387.search.video_card.click

https://www.bilibili.com/

video/BV1RU411U7rJ/spm_id_

from=333.1387.search.video_card.click。

引文出自《鱼甜》推介视频。本文中提及的止庵的观点,来源皆为以上三个视频,余不出注。

[44]参见黄德海《知识结构变更或衰年变法——从这个角度看周作人、孙犁、汪曾祺的“晚期风格”》,《南方文坛》2015年第6期。

[45]参见止庵的《鱼甜》推介视频。

[46]例如对张骞的介绍是,“他那个老二张骞,是我们横二条一小玩闹,经常带着九三中学一帮北军子弟到我们这横二条、横三条磕蜜,北阙(指北阙中学——引者注)一带姑娘叫他们磕遍了”(见《起初·鱼甜》,第287页)。而且不限于汉代部分,《起初》对五帝、夏、商时代的宫廷设定,都是大院式的。例如,“义均,娥皇女英独子(即舜之子——引者注),曰大妈二妈,献腹者,娥皇。两位老太太老来得子,起小惯得没样儿,想吃啥——吃!想砸啥——砸!想骑谁,两位妈就恬着脸去求人,你就让他骑会儿吧,又骑不坏。四岳让他骑了,共工大大、丹朱舅舅、舅老爷禹,朝廷大院这些个有头有脸的人都让他骑遍了”。见《起初·竹书》,第39~40页。

[47]这里其实有明显的“时代错误”,平定七国之乱时刘彻年仅三岁,并非像小说中所写的是情窦初开的少年。但从这个应是刻意为之的“错误”,也可看出《起初》的写作方式,及其关注的重心所在。

[48]王朔:《起初·鱼甜》,第139~140页。

[49]王朔:《动物凶猛》,《王朔文集》第四卷,华艺出版社1995年版,第257~259页。

[50]程光炜:《读〈动物凶猛〉》,《文艺争鸣》2014年第4期。

[51]许子东:《重读20世纪中国小说》,上海三联书店2021年版,第661页。

[52]参见《许子东每周评论2:等了十四年,王朔新书出炉,我们能从这本书中看到什么?2022.08.23》,

https://www.bilibili.com/video/

BV1pd4y1k7gY/?spm_id_from=333.

337.search-card.all.click。

需要说明,许子东的这种判断,不是出自严谨的学术文章,只是针对第一卷《纪年》的第一印象。

[53]关于“编年体小说”,参见亨利·戈达尔《小说使用说明》,顾秋艳、陈岩岩、张正怡译,第15页。

[54]葛红兵、朱立冬编:《王朔研究资料》,天津人民出版社2005年版,第5~6页。

[55]王朔:《起初·纪年》,“自序”第I页。

[56]王朔:《起初·鱼甜》,第576页。

[57]王朔:《看上去很美》,北京十月文艺出版社2024年版,“自序”第7页。

[58]鲁迅:《中国小说史略》,《鲁迅全集》第9卷,人民文学出版社2005年版,第8页。

[59]王朔:《起初·竹书》,第455页。

[60]见鲁迅《中国小说史略》,《鲁迅全集》第9卷,第9~10页。

[61]郭璞注,王贻樑、陈建敏校释:《穆天子传汇校集释》,“整理前言”第8页。

[62]汪晖:《历史幽灵学与现代中国的上古史——古史/故事新辨》(上),《文史哲》2023年第1期。

[63]王朔:《我看鲁迅》,《收获》2000年第2期。王朔同一时期、同一系列的文章,还有引起更大争论的《我看金庸》,以及《我看老舍》《我看王朔》等。陈晓明认为,“王朔在90年代中期沉寂了一段时间,90年代末重出江湖后写了一系列怀疑权威、拆解经典的文章,引起广泛的争议。这些文字再次表明王朔作为一个称职的扰乱者,给当代文化带来的思考与骚动”(见陈晓明《中国当代文学主潮》,广东人民出版社2023年版,第380页)。

[64]王朔:《他们曾使我空虚——〈影响我的10部短篇小说〉序》,葛红兵、朱立冬编:《王朔研究资料》,第71页。

[65]《起初》中溢出故事的、与摹仿性水火不容的游戏比比皆是,兹举一例:汉武帝与司马迁聊天,“咱给他们写汉书和通鉴的设点迷魂阵,我特瞧不上司马光,小说家言都写进正史,你呢。司马迁说我也瞧不上,谁会喜欢老抄自己的人呢”。见《起初·鱼甜》,第392页。

[66]因此,不少语言学研究都以王朔的小说作为语料,如《王朔作品语言四字格研究》《老舍小说与王朔小说语言计量研究》《基于三部作品的北京话语气副词研究——以〈王朔文集〉〈大宅门〉〈我爱我家〉为语料来源》《从使役动词的使用看几种北京话语料的性质差异——以〈小额〉、老舍作品和王朔作品为中心》《〈王朔文集〉中的“连”字句研究》《王朔小说的“有”型语言——基于王朔小说的现代汉语“有+N”结构研究》。以上期刊论文或学位论文只是举例说明问题,故作者及发表信息从略。

[67]王朔:《起初·纪年》,“自序”第Ⅲ~Ⅳ页。其中的多数实验,在《看上去很美》中已有尝试,参见《看上去很美》“自序”第10页。

[68]此为豆瓣用户“神父翘班了”的短评,参见

https://book.douban.com/subject/36055837/。

[69]例如前引“喔来喔”就极其费解。另外的例子,还有根据北京话读音攒出的“喛喛”(即普通话“言语”,按照北京话读如“圆意”),即使老北京人也很难从字面猜出意思。

[70]王德威主编:《哈佛新编中国现代文学史》,张治等译,四川人民出版社2022年版,第1037~1038页。该篇题为《从边缘到主流:王小波与王朔(1990年;1991年)》,撰者佘仁强(Kyle Shernuk)、苏和(Dylan Suher),译者李浴洋。

[71]黄平:《反讽者说:当代文学的边缘作家与反讽传统》,第54页。

[72]对“王朔现象”的说明,参见葛红兵、朱立冬编《王朔研究资料》,第1、580页。

[73]王朔等:《我是王朔》,国际文化出版公司1992年版,第55、47页。

[74]王朔在20世纪90年代以后多次提到过要“为自己”而写作,参见《王朔文集》自序,华艺出版社1995年版,第3页;葛红兵、王朔:《放下读者,看见文体》,葛红兵、朱立冬编《王朔研究资料》,第4页。

[75]王朔:《我看王朔》,葛红兵、朱立冬编:《王朔研究资料》,第92页。

[76]吴冠军:《爱与死的幽灵学:意识形态批评六论》,吉林出版集团有限责任公司2008年版,第2页。该文写于21世纪初,列举的例子包括《泰坦尼克号》《大话西游》、金庸、琼瑶、痞子蔡等。从主题学角度讨论文学书写中的“爱”与“死”的,见Leslie A. Fiedler, Love and Death in the American Novel, Chicago: Dalkey Archive Press, 1998。

[77]吴冠军:《爱与死的幽灵学:意识形态批评六论》,第3页。

[78]葛红兵、王朔:《放下读者,看见文体》,葛红兵、朱立冬编:《王朔研究资料》,第5页。

[79]王朔:《起初·纪年》,第703~706页。

[80]小说如《犹大的故事》《我的千岁寒》,另有冯小刚导演、王朔编剧的电影《非诚勿扰2》,可以参看。

[81]“齐人少翁,以鬼神方见上。上有所幸王夫人卒,少翁以方夜致鬼,如王夫人之貌,天子自帷中望见焉。于是乃拜少翁为文成将军,赏赐甚多,以客礼礼之。”武帝后因他事而发现少翁的骗术,“于是诛文成将军而隐之”。见(宋)司马光编撰,沈志华、张宏儒主编:《资治通鉴》,中华书局2019年版,第752页。

[82]王朔:《起初·纪年》,第495~496页。

[83]王朔:《致女儿书》,人民文学出版社2007年版,第15页。

[84]王朔:《起初·鱼甜》,第225页。

[85]王朔:《致女儿书》,第48~49页。关于王朔与其母亲的关系,另见桂琳《拧巴的一代——成长视野中的王朔》(中国电影出版社2009年版)、陈雨泓《“成长史”书写与王朔1990年代的文学境遇——以〈动物凶猛〉为中心》(《中国现代文学研究丛刊》2020年第4期)的讨论。

[86]王朔:《致女儿书》,第50页。

[87][88]王朔:《起初·竹书》,第70~71、55页。

[89]藤田省三:《精神史的考察》,庄娜译,四川教育出版社2015年版,第63页。

[90]王朔:《起初·竹书》,第408页。

|