|

《延河》2024年第7期刊登《新传媒时代与新大众文艺的兴起》

内容提要

“新大众文艺”的提出和阐释表现出了从媒介变革和意识形态双重维度把握当代文艺发展的强烈现实关怀意识。把握“新大众文艺”内涵,需要在克服二元对立思维、处理新媒介文艺话语与人民文艺话语之间的逻辑关系等方面做进一步澄清。当前“新大众文艺”理论研究是沿着媒介建构逻辑和政治建构逻辑两个维度展开的。从媒介建构逻辑看,中国大众文艺走向的是新媒介文艺;从政治建构逻辑看,中国大众文艺走向的是新人民文艺。新媒介文艺与新人民文艺构成了“新大众文艺”的双重面相。

关 键 词

“新大众文艺” 新媒介文艺 新人民文艺 大众 新大众

《延河》杂志2024年第5期提出了“新大众文艺”概念,并在同年第7期发表了《新传媒时代与新大众文艺的兴起》一文,引起了广泛关注。最近,学界举办了多场以“新大众文艺”为主题的高规格学术研讨会,已刊发相关研究论文几十篇。一时间,“新大众文艺”成为中国学界的学术热点和焦点。“新大众文艺”是接续大众文艺而来的。在中国百年文学发展史上,文艺大众化、大众文艺本身已经是一个非常复杂的文艺发展现象,“新大众文艺”的提出,使问题进一步复杂化了,当前的相关理论研究还相对不够。而如果不澄清“新大众文艺”的学理性,很多理论研讨和现象分析都可能成为空中楼阁。笔者认为,新媒介文艺和新人民文艺是“新大众文艺”的双重面相,需要从百年以来大众文艺如何发展为新媒介文艺和新人民文艺的张力结构中,把握“新大众文艺”的基本属性。

一 把握“新大众文艺”内涵需克服的问题

《新传媒时代与新大众文艺的兴起》一文说:“新传媒时代到来,新大众文艺兴起。随着互联网、人工智能以及各种新技术的兴起,人民大众可以更广泛地参与到各种文艺创作与活动之中,人民大众真正成为文艺的主人,而不是单纯的欣赏者,这就是新大众文艺”,新大众文艺是“一场创作者的革命”、“一场文体革命”、“一场语体革命”和“一场阅读革命”。[1]诸多讨论也基本不出其左右。目前关于“新大众文艺”的代表性解释主要强调了四个要点:一是新传媒(媒介)时代的来临,是“新大众文艺”形成的语境和前提,甚至构成了底层逻辑;二是“人民大众真正成为文艺的主人”,是“新大众文艺”形成的主体条件;三是在创作、文体、语体和阅读等方面,“新大众文艺”实现了全方位革命,最终呈现出的文艺形态就是以前已经耳熟能详的网络文学、网络影视、网络动漫、自媒体微短剧以及数字技术支持下的表演、场景艺术等各种新文艺形态;四是这里的“大众”常常和“人民”互换,“新大众文艺”要有“人民性”,它似乎就等同于“人民文艺”。

从“新大众文艺”的提出和相关阐述中,我们看到了新媒介时代的到来以及在新媒介、新科技影响下文艺主体、文艺生产方式和当代文艺形态发生的重大变化,也看到了传统文艺理论与批评对这种新文艺显现出了不适应和难以作出合理解释的情况。这一概念的提出与阐释表现出了从媒介变革和意识形态双重维度把握当代文艺发展的强烈现实关怀意识。不过,目前相关讨论中,还存在诸多需要进一步澄清的模糊问题,在如何确定“新大众文艺”内涵上还需要克服一些认知偏差。

在当前的“新大众文艺”阐释中,需要克服传统形而上学的二元对立思维。无论是中国还是西方,历史上常常把文学艺术做二元划分,如高雅文艺与通俗文艺、纯文艺与杂文艺、严肃文艺与娱乐文艺、精英文艺与大众文艺等。有时上述对立还可以形成交叉,比如大众文艺除了相对于精英文艺外,还可以相对于高雅文艺、严肃文艺等。今天的“新大众文艺”阐释者应该避免二元对立的遗传,进入新媒介时代,精英文艺、高雅文艺、严肃文艺等和大众文艺都出现了新变化,从而形成了“新精英文艺”(或者“新高雅文艺”“新严肃文艺”等)和“新大众文艺”。前者如莫言、梁晓声、贾平凹、余华、邱华栋、徐则臣、李修文等不同代际知名作家的专业创作,后者则指普通百姓的业余“创作”,比如曾被冠名为“素人写作”的范雨素、陈年喜、王计兵、胡安焉等人的创作。历史上二元对立性的文艺形态是相对存在的,这与一定历史时期的社会发展特别是处于主导地位的书写-印刷媒介的建构分不开。进入数智新媒介时代,在当代中国文艺实践中,各种二元对立关系正在不断被打破。此处存在着一个充满悖论的发展现实:一方面,当代中国文艺从接受主体角度正在走向多元化,出现了“分众化”“小众化”;另一方面,此前那种精英的、严肃的、高雅的、大众的、通俗的等各种传统风格之间的壁垒,正在被拆除和重构,它们常常同时存在于同一个文艺现象中。比如陈年喜的“再低微的骨头里也有江河”[2]、王计兵的“我笨拙地爱着这个世界”[3]等诗句,语言如此通俗易懂,生命体验并不输于专业的、严肃的、精英的诗人的创作。比如杀虫队队员的《十日终焉》、三九音域的《我在精神病院学斩神》等新一代网络小说,已经将娱乐通俗和严肃思考熔于一炉。面对这样的创作,如果还延续二元对立性的“旧大众文艺”基本理念,既不符合文艺发展现实,也必将使“新大众文艺”理论丧失应有的阐释力和活力。

王计兵的诗

需要将“新大众文艺”置于数字“文化型”范畴来理解。按照“文化型”理论,可以把人类文化分为口传“文化型”、书写-印刷“文化型”和数字“文化型”三种主导“文化型”和以其为标志的三大发展阶段。今天世界正处于书写-印刷“文化型”向数字“文化型”转换的关键期。传统大众文艺本属于书写-印刷“文化型”的建构物。在1930年代大众文艺争鸣中,郭沫若也提出过“新的大众文艺”概念[4],它既是中国当时特殊社会文化政治的产物,根本上也是书写-印刷媒介“文化型”的具体反映。今天的“新大众文艺”阐释如果仍然使用“创作者”“文体”“语体”“阅读”等书写-印刷文艺理论范畴解说它的特别之处,说明还缺乏关于“新大众文艺”在“文化型”意义上如何定位的自觉意识。实际上,“新大众文艺”现象已经属于数字“文化型”范畴了,换言之,目前在一些“新大众文艺”阐释者那里,存在着所指概念与文艺现象在“文化型”上的错位情况。而如果看不到“旧大众文艺”(包括郭沫若当年所说的“新的大众文艺”)与今日之“新大众文艺”在“文化型”上所处的不同分野,就难免陷入以传统大众文艺的思维和旧有研究范式来框定和阐释新兴文艺现象的泥沼,从而形成批评和研究上的失效。

在确定“新大众文艺”内涵时,需要澄清它与新媒介文艺话语、人民文艺话语之间的逻辑关系。1990年代末以来,针对新媒介文艺现象,当代中国文论与批评界就出现了电脑艺术学、超文本诗学、网络文学研究、媒介文艺学、新媒介(体)艺术理论、数字艺术研究等新媒介文论与批评话语形态。另外,“大众”有时是在传播学意义上被使用的,有时又是在意识形态意义上被使用的;“大众”“人民”“人民大众”有时是并列的,有时又是交叉的,有时又是包含关系。笔者认为,“新大众文艺”需要在媒介建构轴(可以想象为横轴)和政治建构轴(可以想象为纵轴)构成的话语坐标系中来确定其位置。

确定“新大众文艺”内涵,需要对“大众”一词进行语义转换,在强调其身份和地位的动态性、流动性基础上赋予其新的含义。当前中国最突出的文艺现实是规模宏大的新媒介文艺生产。在新媒介文艺研究视野中,存在着大量的新媒介前卫艺术、超文本文艺、人工智能文艺等各种新媒介文艺现象。如果按传统关于“大众”的理解,这些文艺活动中的创作主体并非“大众”,很多属于知识和技术精英、文化精英、文艺精英。比如称唐家三少、猫腻、月关、辰东、南派三叔、江南、烽火戏诸侯、蒋胜男、蝴蝶蓝等这些一度位居网文作者金字塔顶部的老派网文“大神”为“大众”,是一种话语错位。如果把他们创作的网络小说称为“新大众文艺”,就只能从接受者是“大众”的角度理解。但这样,又回到了传统大众文艺的阐释模式,“新大众文艺”也就窄化了自身。因此,“新大众文艺”要获得合法性,就需要实现“大众”的语义转换和再造。布迪厄、霍尔、菲斯克等理论家都谈到了前网络时代大众的“抵抗性”及其带来的“流动性”,“而流动性乃是复杂社会中大众的特征”[5]。这种流动不仅仅指他们的现实社会实践,还应包含流动性实践带来的身份地位的流动性。倘若如此,进入数字“文化型”,这种流动性应该更加突出,即依托数智新媒介进行文艺生产的主体的特点之一恰是数字化、数智化实践中形成的身份、地位、阶层的流动状态。按照传统思维,在各种新媒介文艺生产领域中一个常见现象是:最初可能是传统意义上的“大众”主体,后来就脱离了这个意义上的“大众”而进入了传统意义上的“精英”阶层。网络文学领域的爱潜水的乌贼、会说话的肘子、九鹭非香、红刺北、杀虫队队员、远瞳、三九音域等,都经历过或正在经历这种变化。那么,反过来,他们是否也可能再次返回到“大众”的位置呢?如上,数智化正在消解包括精英、大众在内的各种二元对立。正是在这种语境中,“新大众”也才有了脱离传统“大众”语义实现意义再造的可能性。无论合理与否,只有原来所说的精英、本文所说的“小众”“分众”,都可以被称为“新大众”,“新大众文艺”才能获得成立的前提。

《十日终焉》情节图

二 从大众文艺到新媒介文艺

一个世纪以来的中国大众文艺走向的是新媒介文艺。中国清末民初的近现代大众文艺和20世纪最后20年的当代大众文艺构成了大众文艺的典型形态。清末民初中国古典文学向现代文学转型和五四新文化、新文学运动是以当时的新媒介变革为物质基础的。这里涉及两大层面的变革:一是白话文运动,以白话文代替文言文是语言符号层面的媒介变革;二是机械印刷技术推动下的技术媒介、载体媒介和制品媒介层面的媒介变革。进入20世纪,在上海等发达城市,铜模浇铸铅字的新印刷技术开始取代传统木制活字和泥制刻板的手工印刷术,大大提高了出版印刷效率。同时,从清末至1924年,上海及周边市县开设大型造纸厂已达10家。[6]近现代报纸杂志、图书出版业出现了繁荣局面,为新文艺实践提供了重要阵地。这里的新文艺实践不仅包括启蒙性的严肃文学,《申报·副刊》《小说时报》《小说月报》《礼拜六》等都是通俗文学的重要园地。清末以来,中国城市人口获得了快速增长。1880年上海人口约20万人,到1900年增至92.5万人,到1911年增长到了125万人,到1927年增长到了264.1万人。[7]相对于启蒙性的严肃文学,广大的市民阶层或“普通大众”更倾向于接受这种可以满足娱乐消遣需要的通俗文学作品。徐枕亚、包天笑、张恨水、李涵秋、周瘦鹃等,“着重文学的欣赏娱乐作用,从市民文化的角度对传统文学中占统治地位的‘文以载道’的正统文艺观加以否定,在使文学由庙堂走向民间、从知识分子精英走向普通大众方面也具有积极意义”[8]。高效传播的印刷媒介在激增的城市人口和能满足娱乐消遣需要的通俗文学之间,架起了一座桥梁,中国通俗文学不断扩大受众规模,进入了“大众文艺”的发展阶段,产生了中国近现代大众文学。

清末民初上海从日本引进铅活字技术

在当时报刊、广播等大众传媒的推动下,1950—1970年代成为中国大众文艺的一个重要发展时期。1950年创刊的《大众电影》以电影剧照、明星轶事和通俗影评吸引普通读者,成为电影大众化的关键载体;1951年创刊的《连环画报》以图文并茂的形式改编《鸡毛信》《林海雪原》等革命故事与民间传说,发行量最高达百万册;1957年创刊的《曲艺》杂志则聚焦相声、快板、评书等文艺形式,刊发的《夜行记》等通俗作品,推动传统曲艺的现代转型。而广播媒介更具有普及性,对大众文艺传播发挥了更大的效力。1950年代袁阔成播讲的《三国演义》通过中央人民广播电台连播,以口语化表达的方式让古典小说走进了千家万户。京剧样板戏《红灯记》《沙家浜》的选段通过广播每日播放,成为城乡居民的集体记忆。

1980年代、1990年代,中国文艺发展中一个突出现象表现为新的社会历史环境下印刷和电子大众传媒建构下大众文艺的复兴。在文学方面,新武侠小说、新言情小说、海外生活小说、现代传奇、民间故事,成为读者争相阅读的热门文学类型。与此同时,港台武侠、言情文学传入内陆,出现了“金庸热”“琼瑶热”“三毛热”,随后王朔的“痞子文学”、汪国真的青春励志诗等风靡一时。在影视方面,《少林寺》《渴望》《北京人在纽约》《大侠霍元甲》《射雕英雄传》《上海滩》等影视剧曾引发万人空巷的盛况。在流行歌曲方面,邓丽君、罗大佑、香港“四大天王”等人的港台歌曲,以及以崔健为代表的摇滚乐,响遍大江南北。此外,卡拉OK、迪斯科舞、时尚表演、电视广告等,令人目不暇接。这些大众文艺现象的涌现,得益于改革开放的时代氛围,也是当时大众传媒推动的结果。1982年开始的出版业改革,使报刊发行、书籍出版逐渐被纳入了市场化和产业化发展轨道,《今古传奇》《故事大王》《通俗文学》《章回小说》等大众文学期刊纷纷创刊。仅1985年一年,《故事会》销量就达到了700万册。汪国真的诗集《年轻的潮》《年轻的风》《年轻的思绪》《年轻的潇洒》等,合计总销量超过1000万册。更大的推动力来自电子媒介的兴起,特别是电视的普及。相对于印刷媒介对语言文字的支持,电子媒介更多支持的是图像、声音等直接性表意符号,能够使其承载的内容被更大范围地传播和接受。相关统计表明,1980年代初,中国电视普及率仅为2%左右,[9]而到了1990年代末期,中国城市电视普及率已达100%,农村普及率也提升至90%以上。[10]再加之录音、录像等形式的推广,大众传播进入了电子影音时代。中国大众文艺也以史无前例的受众规模抵达了高峰。

崔健摇滚演唱会现场

中国清末民初的近现代大众文艺和1980—1990年代的当代大众文艺最能体现大众文艺的媒介建构逻辑。具体包括如下特点:首先,大众文艺属于为数众多者的文艺。“大众”最突出的含义即为数众多。近现代意义上的“大众”(mass)一词是伴随着资本主义机械化大生产、城市化进程和大众传媒出现的,它明确指向广大消费群体、大众传播的受众等。延续“大众”这一含义,大众文艺的首要特征即接受、消费群体具有数量庞大的性质。其次,大众文艺受制于大众传媒那种“少对多”的线性信息传播模式。这里的关键点是在生产制作环节是少数人,在接收信息或接受、消费环节才是为数众多的大众,即少数人生产制作并向大多数人线性“播放”是其核心特征。这种模式典型地存在于以广播、电影、电视为代表的电子媒介传播活动中,但并非唯一,而是从现代印刷媒介时代就已开始了,报刊发行和图书出版是另一种形式的“少对多”的“播放”。最后,大众文艺是市场化运作的,生产、传播、消费等方面具有统一设计、整齐划一的特点。大众传播语境中,大众个体之间容易相互影响,而形成审美趣味的趋同性和群体意识,在市场规律支配下,生产、传播都以此为导向原则。通过上面的梳理可知,这些特点在中国近现代大众文艺和当代大众文艺现象中都有鲜明体现。

1990年代后期,国际互联网横空出世,一些研究者认为,中国大众文艺也随之进入了网络时代或数字新媒介时代,“新大众文艺”由此兴起。在笔者看来,这种说法是粗略的,需要对其中的复杂性作出具体分析。互联网发展的第一个阶段即Web1.0时期(大约从1990年代中期到2000年前后),网刊、BBS、网站成为大众文艺新的发布和交流平台,中国大众文艺的上述诸多特点依然保留了下来。李寻欢、宁财神、邢育森、俞白眉、安妮宝贝等人的早期网络文学写作是以网络为发布平台的大众文艺的代表。影视、动漫、游戏等文艺形态也通过网络获得了快速传播。然而,进入Web2.0时期(2000年前后开始),情况发生了重大改变。Web2.0的革命性在于开拓出了“用户生产内容”(UGC)的信息生产模式。它打破了大众传媒的线性“播放”形态,而代之以一定程度的去中心化的互动交流。之所以是一定程度的去中心化,是因为Web2.0“围墙花园”平台[11]对这种去中心化有一定的消解。自媒体出现后,交互性传播进入了新阶段。在此语境中,文艺用户不再是被动接收信息和内容的受众,他们不仅可以和作者即时交流,还可以利用网络空间随时进行“创作”。这是新媒介赋予他们的主体性,具体表现为意识与技术媒介互动相生形成的结构性主体性。随着数智技术的迭代和运用,“用户生产内容”进一步升级为“人工智能生产内容”(AlGC),结构性主体性进一步增强。从代际着眼,1990年代后出生的“数字原住民”比1990年代以前出生的“数字移民”更具这种结构性主体性。具有较强结构性主体性的用户不再追求大众传播框架下的那种被动、整齐划一、同一性,而是形成了以“趣缘”为导向的“分众”化,各种“亚受众”“小众”群体随之产生。比如对网络文学而言,“男频”“女频”是宏观层面的两大“分众”群,按70后、80后、90后、00后等代际,可以划分出中观层面的“分众”群;按对各种“流”——无限流、系统流、神豪流和“文”——同人文、宅门文、种田文、总裁文、女尊文、异能文、洪荒文、耽美文等接受偏好,可以划分出微观层面的各种“分众”群。再如对ACGN而言,常常按对不同“次元”文艺类型的偏好划分出一次元群(偏好轻小说)、二次元群(偏好动漫、游戏)、三次元群(偏好现实题材作品)等不同“分众”群。而在实际文艺活动中,还有更为细分的各种“小众”群体。这些还仅是针对一般的“网络文艺”而言的,对于新媒介前卫艺术、超文本文艺、人工智能文艺等其他新媒介文艺而言,“分众”化、“小众”化更为明显。各种“分众”“小众”之间的价值观、审美趣味具有较大差异甚至分歧。也有学者认为,今天的微信公众号等新媒介“造就了不同于‘受众’和‘大众’的‘微众’群体”[12]。总之,进入Web2.0以后,原来意义上的文艺“大众”在不断分化为“分众”和“小众”,文艺传播不断地从线性“广播”变为“窄播”和互动交流。同时还需看到,当前基于区块链技术的Web3.0已呼之欲出,相对而言它可以打破Web2.0平台垄断,进一步实现去中心化,用户之间通过智能合约建立直接联系和交易,原来意义上的“大众”将被进一步解构,文艺生产、消费的“分众”化、“小众”化将进一步加强。这样,如果认为“新大众文艺”就是网络新媒介之后的大众文艺的话,那么,严格说来,它只经历了Web1.0的一个短暂时期;如果Web2.0以后还将之称为“新大众文艺”的话,“大众”实际所指即“分众”“小众”,倘若如此,“新大众文艺”之“新”即表现为文艺的“分众化”“小众化”。

二次元创作

在文艺形态方面,笔者在2006年曾对新媒介介入当代中国文学场及文学形态变化作出了如下判断:“统一的文学场裂变之后,形成了精英文学、大众文学、网络文学等文学生产次场按照各自的生产原则和不同的价值观念各行其是,既斗争又联合,既相互独立又相互渗透的多元并存格局。”[13]精英文学形态依托印刷媒介,大众文学形态依托印刷媒介和模拟性电子媒介,网络文学形态依托数字新媒介。近20年后再审视当代中国文学场,依托印刷媒介的精英文学或严肃文学形态依然存在,但它越来越向数字新媒介寻求支持,今天这类文学形态既以严肃文学期刊为阵地,又不断拓展新媒介传播方式(从微博到微信公众号等),文艺报刊和书籍出版形成了印刷版和数字版并行和相互渗透的格局。当前文学场中最大的变化是原来的大众文学越来越和网络文学合流,原来的大众文学形态逐渐被网络文学形态所吞没。总的来说,原来三种文学次场的界限在不断模糊,同时文学场和其他艺术场的界限也在不断被打破,以前所有的文学、艺术形态都在新媒介的河道中交汇成了“新媒介文艺”形态。

三 从大众文艺到“新人民文艺”

“新大众文艺”更根本的含义是从意识形态和政治功能上确定的,可以将此看作“新大众文艺”的政治建构逻辑。从政治建构逻辑看,一个世纪以来中国大众文艺走向了新人民文艺,今天,当大众文艺蜕变为“新大众文艺”时,另一个面相即新人民文艺。

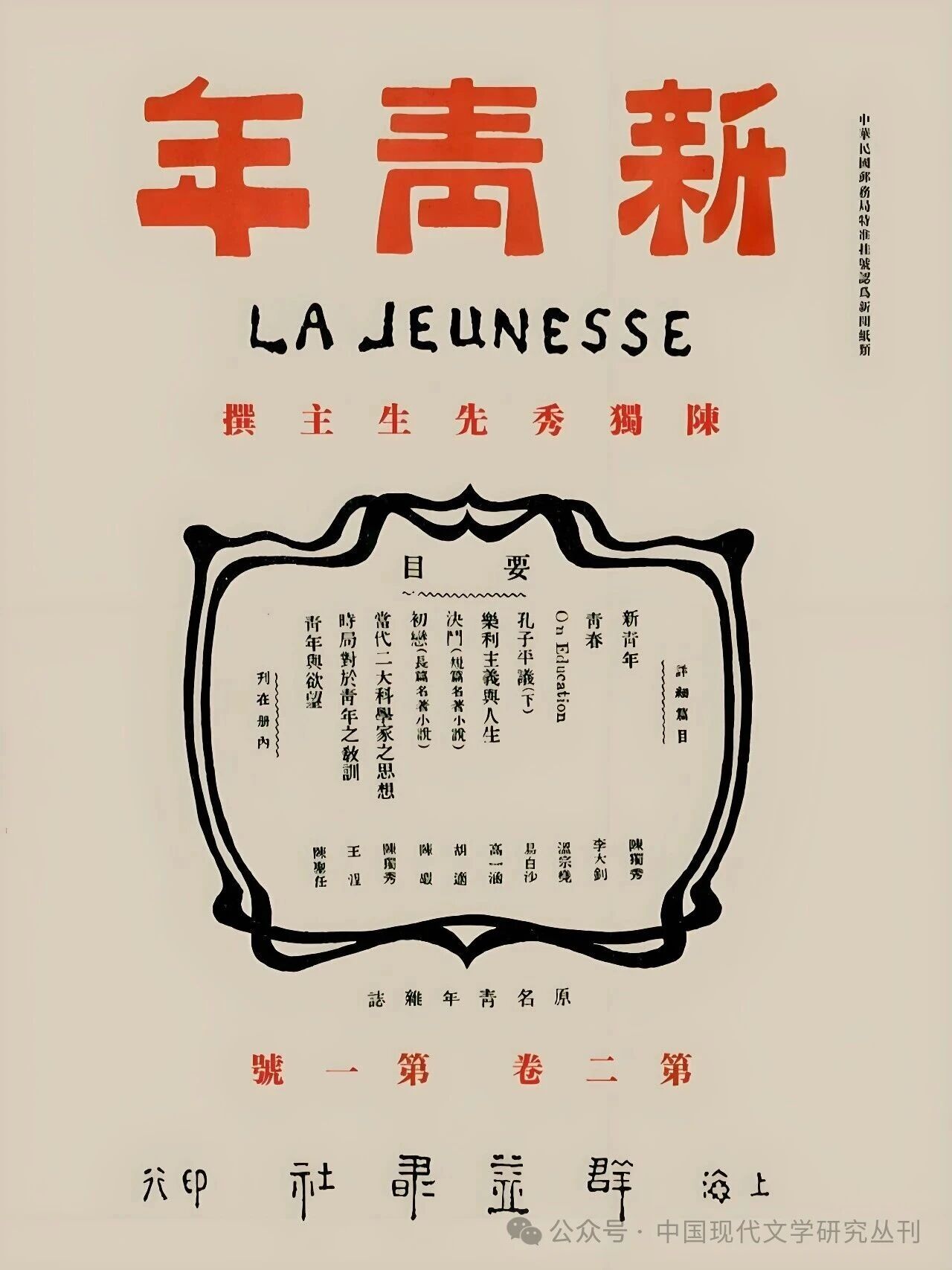

从政治建构逻辑视角考察,中国现代大众文艺要追溯到五四时期。五四启蒙知识分子主张文学革命。胡适提倡白话文,提出“国语的文学”[14];陈独秀主张推倒“贵族文学”,建设“国民文学”[15];周作人标举彰显“平民”意识和“平民”精神的“平民文学”[16]。这些说法侧重点不同,但在文学要走向普通大众、要为普通民众所接受这一点上是相通的,如此才能发挥文学革新政治、改造社会的功能。这里隐含着以普通人、大多数人的文学对抗贵族、少数人的文学的意识形态和政治逻辑。不过,五四新文学实践并没做到走向大众,而是停留于以西式知识分子精英意识“启蒙”、教导大众的层面,最终成为与大众文学对立的精英文学。从1927年开始,五四新文学内部走向了分化,一批精英知识分子在无产阶级革命理论影响下呼吁从“文学革命”走向“革命文学”。“革命文学”是不同于个人主义的、知识精英的启蒙文学,是彰显无产阶级革命意识形态和政治倾向性的文学,其基本策略就是“文艺大众化”。按成仿吾的说法,知识分子需“克服小资产阶级的根性”,在文学创作中“要以工农大众为我们的对象”。[17]“文艺大众化”倡导和形成的文艺即“大众文艺”。这里的“大众”和“工农”“无产阶级”结合在了一起,已经超出了普通民众、多数人的含义,而获得了一种阶级属性,大众文艺也常常和“普罗文艺”或“无产阶级文艺”等同起来。当然,这一时期并不是所有使用大众文艺概念的人都持这种观点。郁达夫认为,文艺并非“隶属于一个阶级”,“应该是大众的东西”。[18]所谓大众文艺,应该超越阶级对立,面向最广大的、为数众多的普通民众。这种看法再次将大众文艺拉回普通民众、多数人的文艺的道路。

进入1930年代,围绕“文艺大众化”展开了多次讨论,争论的焦点之一就是大众文艺中“大众”的指向问题。左翼作家延续革命文学思路,明确将“大众”定位为无产阶级大众。值得一提的是,郭沫若在这里率先提出了“新的大众文艺”一语,“所以我希望的新的大众文艺,就是无产文艺的通俗化!”[19]这种“新的大众文艺”可以被看作不同于上文分析的那种通俗文艺受众不断扩大后而形成的“旧的大众文艺”。后者以言情武侠、才子佳人等为题材,以消遣娱乐为目的,被认为是“封建”的、落后的、没有革命性的;前者也主张通俗化,但被规定为需要承载改造社会、除弊革新的革命思想内容。而精英知识分子按传统文人和五四新文学思路,坚持在普通多数人的意义上理解“大众”。梁实秋说:“我所谓的‘大众’,并不专指无产大众。有产的人也尽有与文学无缘的。我所谓的‘大众’与多数人,总以他们的文学品味之有无而分。”[20]即“大众”与“有产”“无产”无关,就是指相对于有“文学品味”的“少数人”而言的那些没有“文学品味”的“多数人”。在这种尖锐对立中,我们看到了关于大众文艺完全不同的解释,双方为大众文艺赋予了不同的政治倾向或意识形态,事实上他们一起强化了大众文艺的意识形态性和政治建构属性。

1940年代延安文艺时期,大众文艺的政治建构逻辑得到了进一步凸显,同时也开始了从大众文艺向“人民文艺”的话语转向。《在延安文艺座谈会上的讲话》中,毛泽东对“文艺大众化”问题作出了回应:“什么叫做大众化呢?就是我们的文艺工作者的思想感情和工农兵大众的思想感情打成一片。”[21]这里“大众”分别和“工农兵”“人民”并列在了一起。“工农兵大众”和“人民大众”并不等同,“最广大的人民,占全人口百分之九十以上的人民,是工人、农民、兵士和城市小资产阶级”。当然,前者是后者的中坚力量。在笔者看来,这里的“工农兵大众”和“人民大众”不是随意切换的,而是触及了一个从大众文艺向“人民文艺”的话语转向问题。“工农兵大众”延续了此前的“无产阶级大众”,是抗战时期解放区“无产阶级大众”的具体化。而“人民大众”是“工农兵大众”加上了统战对象“城市小资产阶级”,范围扩大了,但仍然是相对于整体的作为部分的“大众”。毛泽东认为,当时最大的问题是“我们的文艺工作者”还保留着“小资产阶级”和精英知识分子的思想意识和“作风”,没有“和工农兵大众的思想感情打成一片”,尽管他们加入了革命队伍,但在“思想感情”上并没有真正成为“人民大众”中的一员。他们的文艺创作脱离了民族独立、抗战现实,文艺不仅不能成为“团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人的有力的武器”,而且还会是破坏力量。这也是新民主主义革命以来一直遗留下来、悬而未决的问题。毛泽东认为,通过延安整风运动和《在延安文艺座谈会上的讲话》精神可以改造文艺工作者的思想,使他们成为“人民大众”,成为“文化战线”上的战士。

延安整风之后,延安文艺界形成了思想的高度统一,并将文艺大众化落实到了实践中。到1949年中华人民共和国成立前,“在解放区,文艺的面貌,文艺工作者的面貌,有了根本的改变。这是真正新的人民的文艺”[22]。此处,周扬使用“新的人民的文艺”来概括《在延安文艺座谈会上的讲话》发表后8年的解放区文艺发展,这是对《在延安文艺座谈会上的讲话》中开启的从大众文艺向“人民文艺”理论话语转向的重要推进。即按照周扬的说法,通过思想统一和文艺大众化运动,原来思想情感上和“工农兵大众”对立的文艺工作者(精英知识分子)在一定程度上已经和工农兵“打成一片”,他们共同成为“人民大众”的分子。这样,“人民大众”也就完成了从部分到整体的转化。此时,在外延上,“人民”与“大众”等同;在内涵上,“大众”已经失去了存在的必要。因为从始至终,“大众”的阶级性、政治性都是在与非“大众”的少数精英知识分子的张力中得以确立的。现在,无论是工农兵还是精英知识分子都成了“人民”,这个对立项不存在了,“大众”失去了参照物和立足点。原来“大众”承载的政治性、阶级性也随之转变成为“人民”和一切阻碍人民解放事业的“反动派”和“阶级敌人”之间的对立斗争问题。在这个意义上,政治建构逻辑上的大众文艺已经消失了,而是转化为“新的人民的文艺”。这应该是周扬所说的解放区文艺发生“根本的改变”的深层含义。从中华人民共和国成立到1978年的30年间,一些人认为,知识分子并没有完成思想改造,各种改造运动接踵而至,大众文艺、文艺大众化又随之泛起。“文革”期间,“大众文艺”完全偏离了文艺正常发展轨道,沦为文艺极端政治化的范本。

《新青年》杂志

1978年改革开放之后,“文艺为人民服务”取代了“文艺为政治服务”。政治建构逻辑下的大众文艺彻底让位给了“人民文艺”。习近平在《在文艺工作座谈会上的讲话》中强调以人民为中心的文学理念。习近平在不同场合提到科学家、工程师、“大国工匠”、驻村干部、第一书记、00后、农民工、新市民、快递小哥、环卫工人、出租车司机等,他们都是“人民”的一员,而“中国式现代化是亿万人民自己的事业”[23]。这些“亿万人民”创作、消费、评价、参与的文艺就是“人民文艺”。“社会主义文艺,从本质上讲,就是人民的文艺。”“人民需要文艺”“文艺需要人民”“文艺要热爱人民”,是“人民”和文艺的三重关系。“坚持以人民为中心的创作导向”,文艺工作者应创作无愧于时代的优秀作品,为实现中华民族伟大复兴做出贡献,这就是新时代“人民文艺”意识形态性和政治功能的重要体现。针对1990年代后数字新媒介兴起、“人民文艺”出现的新情况,习近平强调:“互联网技术和新媒体改变了文艺形态,催生了一大批新的文艺类型,也带来文艺观念和文艺实践的深刻变化。”[24]这就需要将“人民文艺”置于新媒介语境中思考,应该适应新现实,推动“人民文艺”发展。笔者认为,这就是当代的“新人民文艺”。

结 语

实际上,“新大众文艺”的提出和阐释是沿着媒介建构逻辑和政治建构逻辑两个维度展开的。按照媒介建构逻辑,数字新媒介改变了原来“旧大众文艺”的主体状态和生产方式,形成了“人人可文艺”的情况。进入Web2.0时代以及已踏入Web3.0时代门口的当代社会,传统意义上的“大众”已经被解构,“分众”和“小众”兴起,原来的精英文学依然存在,但也在不断走向数字化,原来的大众文学、大众艺术不断被网络文学、数字艺术所吞没,一同交汇而成一种松散的新媒介文艺形态。按照政治建构逻辑,大众文艺从五四文学革命到1927年后的革命文学,变成无产阶级文艺的代言人。直到《在延安文艺座谈会上的讲话》和解放区文艺大众化实践,政治建构逻辑下的大众文艺转向了“新的人民的文艺”。“十七年”和“文革”中大众文艺被各种运动和阶级斗争强力规约,只是一种空壳式的存在。1978年改革开放后,文艺从阶级斗争工具和政治功利主义的束缚中解放了出来,文艺的意识形态性和政治功能转向了“文艺为人民服务”,大众文艺结束了自己的历史使命。今天,只有原来的精英、一般而言的“小众”“分众”,甚至后人类主体等,都被称为“新大众”,“新大众文艺”才可能成立。

单小曦

杭州师范大学人文学院、文艺批评研究院

311121

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2025年第8期)

注 释

[1]《延河》编辑部:《新传媒时代与新大众文艺的兴起》,《延河》2024年第7期。

[2]杨炼、秦晓宇编:《再低微的骨头里也有江河:〈我的诗篇〉六人诗选》,太白文艺出版社2019年版,第47页。

[3]王计兵:《赶时间的人:一个外卖员的诗》,台海出版社2023年版,第25页。

[4]郭沫若:《新兴大众文艺的认识》,《大众文艺》1930年第2卷第3期。

[5]约翰·菲斯克:《理解大众文化》,王晓钰、宋伟杰译,中央编译出版社2001年版,第30页。

[6]范伯群主编:《中国近现代通俗文学史》(上卷),江苏教育出版社2010年版,第9页。

[7]《严家炎全集 1 考辨集》,新星出版社2021年版,第116页。

[8]范伯群主编:《中国近现代通俗文学史》(上卷),第2页。

[9]参见国家统计局编《中国统计年鉴(1983)》,中国统计出版社1983年版,第483页。

[10]参见国家统计局编《中国统计年鉴(1999)》,中国统计出版社1999年版,第317页。

[11]参见单小曦、别君华《中国新媒介文艺平台发展问题反思》,《社会科学战线》2025年第4期。

[12]杨光:《“微众”的批评:“微”时代文艺批评的新主体与形态》,《社会科学辑刊》2020年第6期。

[13]单小曦:《电子传媒时代的文学场裂变——现代传媒语境中的文学存在方式》,《文艺争鸣》2006年第4期。

[14]胡适:《建设的文学革命论:国语的文学——文学的国语》,参见徐中玉主编《中国近代文学大系·文学理论集一》,上海书店1994年版,第342页。

[15]陈独秀:《文学革命论》,《新青年》1917年第2卷第6号。

[16]仲密:《平民文学》,《每周评论》1919年第5号。

[17]成仿吾:《从文学革命到革命文学》,《创作月刊》1927年第1卷第9期。

[18]郁达夫:《大众文艺释名》,《大众文艺》1928年第1卷第1期。

[19]郭沫若:《新兴大众文艺的认识》,《大众文艺》1930年第2卷第3期。

[20]梁实秋:《文学与大众》,《新月》1930年第2卷第12期。

[21]《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1966年版,第808页。

[22]《周扬文集》第1卷,人民文学出版社1984年版,第512页。

[23]习近平:《中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化》,《求是》2023年第11期。

[24]中共中央宣传部:《习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话学习读本》,学习出版社2015年版,第13~20页。

|