|

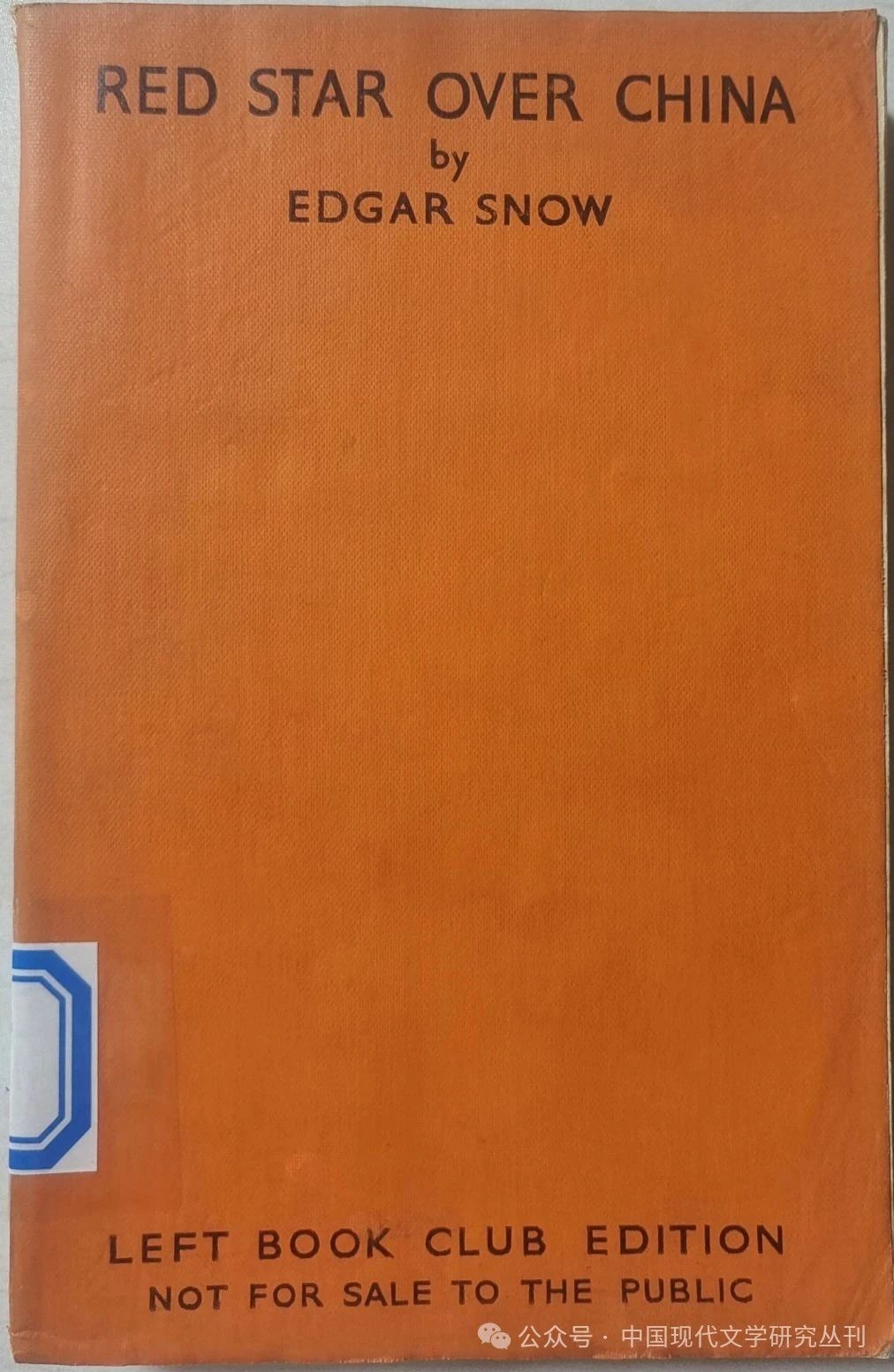

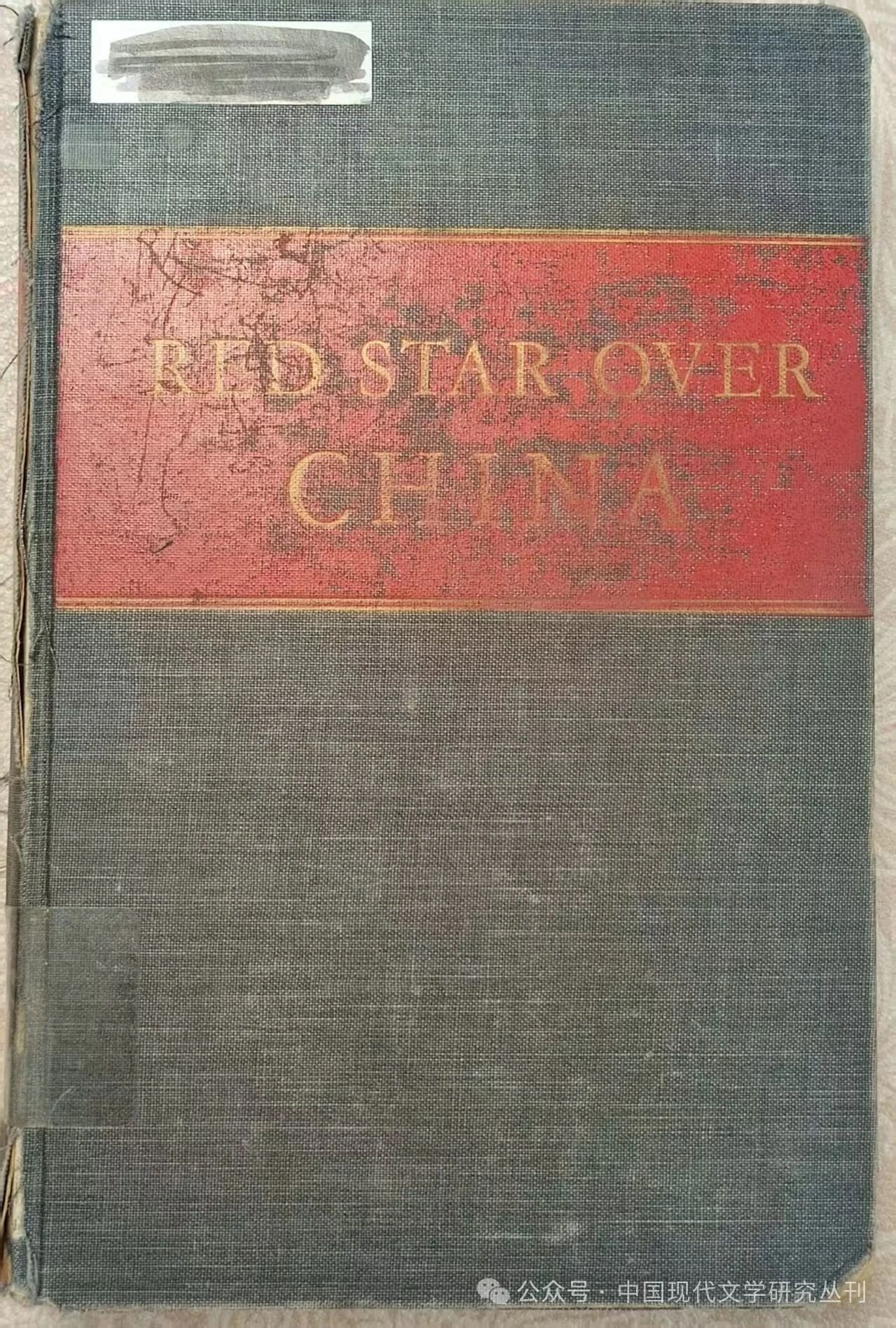

《西行漫记》书影

内容提要

从1936年11月斯诺的“红色中国”采访首次发表,到1938年《西行漫记》问世,“红色中国”题材在中国与全世界引发了高热度传播。国内国际统一战线是斯诺的“红色中国”故事的政策轴线。从党的政策的角度说,《西行漫记》是上海统战工作的标志性成果;就更广泛的参与者而言,这本书是上海各界精英“合作”的成果。在这部传奇之作的翻译实践里,译者们创造性地调度语言以最准确地传达他们的判断。长征后的“The Reds/红党”,其意义远大于一支抗战的军事力量,并被寄希望于真正触发国家与社会的新前景。

关 键 词

《西行漫记》 斯诺 “红色中国” 翻译研究

斯诺采访“红色中国”的文章在英文报刊发表的同时,中文译本也陆续问世。英译中的热潮从1936年底持续到1938年,其中最重要的是复社版的《西行漫记》。《西行漫记》于1938年2月出版后,11月已出到第4版。斯诺在1940年代说,“战争开始后无论我去哪,都有青年人在胳膊下夹着一本《西行漫记》,问我怎样才能到延安的学校去”[1]。《西行漫记》成为翻译史、新闻传播史的经典,一方面由于它为中国和世界重新认识中国共产党与红军发挥了巨大作用,为他们广泛建立起了正面形象;另一方面也因该书被认为是文化战线上的传奇,译者们是中共地下党员领导的进步左翼知识分子。[2]

斯诺作品的中文翻译及其经典译本《西行漫记》,不是学术界的冷门话题。但已有研究存在一些问题:一、中译版本的梳理虽然不少,但比较分散,且不充分,或有误,应有更加清晰完备的考辨;二、译者人数与身份等问题似仍不清晰,各说之间互有出入;三、有关《西行漫记》具体翻译的研究过少,对译者的认知倾向与心态更加缺乏探讨。本文在厘清若干基本史实的基础上更想提出的是,以“进步”“左翼”为名解释《西行漫记》符合实情但略失笼统,而且限制了我们对1930年代中后期“红色中国”题材意义的认识。一方面,国内国际统一战线是斯诺“红色中国”故事的政策轴线,采访、写作与翻译既是统一战线的表现,也直接推进统战工作。另一方面,《西行漫记》的译者与该书的赞助群体无一人去过江西或陕北,并不熟悉斯诺描述的“红色中国”。他们如何翻译?字词选择袒露译者身处时局之中的心愿,而这样一个多方资源共同支持的传奇之作的发生,则是全面抗战初期社会氛围与历史情感趋向的结晶。

翻译“红色中国”:1936—1938

1936年秋,斯诺结束陕北访问,回到北平,“红色中国”的国内外传播就此开始。很少有学者注意到,斯诺作为新闻记者的职业资源与网络是即将到来的爆炸式传播的基础。斯诺毕业于美国密苏里大学新闻学院,这是世界上第一所专门的新闻学院,20世纪前半期它的毕业生构成美国在东亚新闻网络的主体。例如,1920年代到1946年,毕业于密苏里大学、在中国工作的记者有41人,[3]上海《密勒氏评论报》创始人密勒(Thomas Fairfax Millard)及其继任者鲍威尔(John B. Powell)都属于东亚的密苏里新闻圈。斯诺将此现象总结为“密苏里的新闻独占”(the Missouri news monopoly),学者Peter O’Connor称之为“MISSOURI MAFIA”。[4]1928年,斯诺正是拿着密苏里大学新闻学院院长的介绍信来到上海,在《密勒氏评论报》以记者身份开启了中国岁月。[5]1936年11月他在这份刊物上发表了陕北归来的第一篇,也是最重要的报道。以下是Red Star Over China第一版问世前斯诺英文文章的发表情况[6]:

上海《密勒氏评论报》(China Weekly Review)全球首发斯诺采访毛泽东的文章“Interviews with Mao Tse-tung, Communist Leader”,1936年11月14日、21日连载;

英国《每日先驱报》(Daily Herald)发表“Interviews with Mao Tse-tung, Communist Leader”(1936年12月),自此起斯诺提供30篇系列文章给该报;

美国《生活》(Life)周刊发表斯诺拍摄的照片与文章,见“First Pictures of China’s Roving Communists”“An Army of Fighting Chinese Communists Takes Possession of China’s Northwest”,1937年1月25日、2月1日;

上海《大美晚报》(Shanghai Evening Post and Mercury)发表“Reds and Northwest: A Visitor to Communist Areas Tells His First-Hand Observations”,1937年2月3、4、5日连载;

美国《亚洲》(Asia)杂志发表“Direct from the Chinese Red Area”“Boyhood of a Chinese Red: the Autobiography of Mao Tse-tung”等7篇文章,1937年2月、7月、8月、9月、10月、11月;

美国《美亚》(Amerasia)杂志发表“Chinese Communists and World Affaires: An Interview with Mao Tse-tung”,1937年8月;

美国《新共和》(New Republic)杂志发表“Soviet China”4篇系列报道,1937年8、9月;

美国《太平洋事务》(Pacific Affairs)杂志发表“Soviet Society in Northwest China”,1937年9月;

Red Star Over China初版本,左翼读书俱乐部(Left Book Club)版,伦敦戈兰茨出版社,1937年10月。

英文媒体如此密集地发表斯诺的文章,其主要原因是中国共产党、红军、长征是备受国际关注的高热度话题;其次是斯诺的职业教育背景与行业网络,使他的“红色中国”写作能够直接进入成熟的跨洋媒体发表网络。发表斯诺作品的媒体所表现出的广泛的政治光谱,能够证明上述两点。《大美晚报》是美商创办的报纸,有较强的商业媒体特征;《密勒氏评论报》亲中、亲国民政府;左翼读书俱乐部和《美亚》与共产党关系密切;《亚洲》主要持世界主义的态度,偏学术性地关注亚洲;《太平洋事务》被认为是研究亚太问题的第一流的国际性刊物;《生活》是以图片为主的流行杂志;《新共和》是美国重要的自由主义刊物,1930年代对苏联的建设成就持肯定态度。[7]

“红色中国”的初期传播主要有三种方式。上述英文发表是第一种。第二种是直接接收到斯诺信息的、在北平的外国人与学生们。前者的代表是拉铁摩尔,他感受到斯诺带来的“陕北热”后,立刻启程前往;后者的代表包括1937年夏天赴陕北的燕京大学学生旅行团。第三种是几乎与英文发表同时发生的中文翻译。

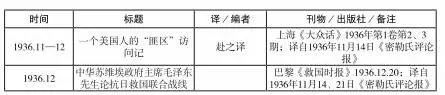

斯诺文章的第一篇中译,是1936年11月25日、12月5日上海《大众话》第1卷第2、3期上连载的《一个美国人的“匪区”访问记》。此后直到1938年2月《西行漫记》问世(此书实质上是对“红色中国”初期传播的收束、总结,并确定了最完整的权威译本),一年多的时间里,斯诺文章在中文世界的传播印记,统计如表1 所示:

表1 1936—1938年斯诺陕北访问成果中译情况统计[8]

表1 尝试完全搜罗一年多的时间里,斯诺英文文章被译至中文世界的情况,但必然还会有所遗漏。不过,从已经整理出的信息能够看出,1936年底至1938年,中文翻译大致有三条主流轨迹。一是以1936年11月《密勒氏评论报》上的文章为底本,多译者、多机构翻译并发布了以毛泽东个人经历为主要内容的文章。上表中“毛泽东自传”类标题的文章或书,都属此类。有学者认为《文摘》杂志编辑汪衡的译本是最早也最完全的版本。[9]不过,从《一个美国人的“匪区”访问记》一文的译者说明来看,这篇斯诺首篇英文报道发表当月就被译出的文章,尽管翻译不全,却是“红色中国”的最早中译。二是在法国巴黎发行的《救国时报》。《救国时报》在莫斯科编辑、打版,然后送至巴黎印刷发行。由于其编印发行都在欧洲,西文媒体视野较广,因此从这条线索上披露的“红色中国”信息有一些译自斯诺在欧洲刊物,如伦敦《每日先驱报》上发表的文章。三是王福时等燕京大学学生主持翻译的《外国记者西北印象记》。该书包括廉臣(陈云)报告长征情形的文章、美国经济学家韩蔚尔(Norman D. Hanwell)关于四川苏区的文章和斯诺关于陕北苏区的文章。斯诺的文章占全书近四分之三,主要译自他正在写作的Red Star Over China的手稿。《外国记者西北印象记》比Red Star Over China初版本早半年问世,印刷后在国内秘密传播。它是《西行漫记》出版前披露“红色中国”最充分的译本。

Red Star Over China的多种译本流行于世一年多后,它的权威译本《西行漫记》问世。据相关研究,“《西行漫记》第一版发行后,顿时销售一空。以后接连数版,仅上海一地就印了5万册。各地又陆续出版了多种简译本、片段或译文小册子,尤以《毛泽东传》为多。据统计,斯诺有关其苏区之行报道的各种中译本多达五六十种”[10]。至此,中文世界的“红色中国”定型为《西行漫记》译介的模样。

《西行漫记》与合作的氛围

在相关研究中,《西行漫记》这一经典译著的重要性与传奇性表现在三个方面。一、它是震惊世界的Red Star Over China的首个完整中文译本;二、胡愈之的翻译组织工作与出版运作富有胆识:十几位译者短时间内合力译成,一家名为“复社”的出版社因此书而诞生;三、此书销量极大,许多青年受其感召奔赴延安。比上述三方面更宏观的传奇是,《西行漫记》的成书、翻译、出版其实是1936—1938年历史的情感趋向与时代氛围的浓缩性表现。

首先,斯诺的采访与这一时期的统一战线工作存在实质性关联,统一战线是斯诺的“红色中国”故事的政策轴线。九一八事变后中国共产党就开始致力于建立抗日民族统一战线,1935年瓦窑堡会议提出“建立抗日民族统一战线的必要性与可能性”,以及“国际援助”的问题。[11]1936年斯诺能赴陕北采访,正是统一战线政策的结果。在保安,斯诺与毛泽东“窑中对谈”最浓墨重彩的一章就是“论统一战线”,[12]斯诺也由此向世界传达了中国共产党的这一立场与主张。西安事变后,斯诺再次成为新局面下党的“政策的若干新的步骤”[13]的传播者,相关信息推动统一战线最终形成。1939年斯诺再访延安,毛泽东称其“是头一个为统一战线所必需的,建立友好关系工作铺路的人”[14]。

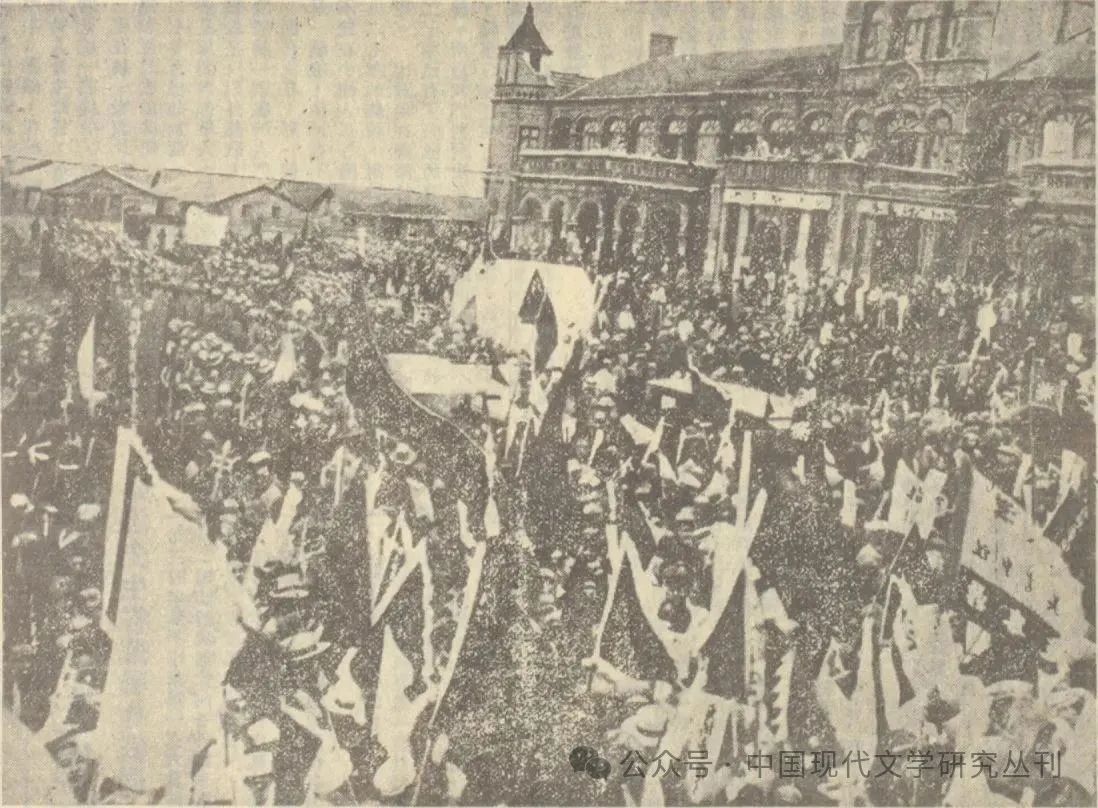

《救国时报》呼吁统一战线:“全民统一战线伟大力量之一表示——国共合作时武汉之群众示威”(《救国时报》1936年10月30日)

不过,斯诺毕竟是美国记者,他的报道未必与党的意思严丝合缝,为何却能得到高度认可?这背后的形势背景是世界反法西斯统一战线策略的确立。2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,不少新成果推进了相关问题的研究。桑兵指出国内国际统一战线的联动:共产国际第七次代表大会确定了建立世界反法西斯统一战线的方向,“红军到达陕北时,几路传达共产国际七大会议精神的中共与会人员陆续辗转抵达陕北,经过遵义会议的中国共产党与调整后的国际路线高度合拍,很快就开创了新的局面,引导中国革命进入新的发展阶段”。[15]Red Star Over China的题材必然会触及上述统战新局面的现实运作。1937年、1938年该书第一、二版分别在伦敦、纽约出版,同期收到称赞,但也有激烈的批评。[16]批评意见大多来自共产党员。例如《太平洋事务》(Pacific Affairs)刊载署名“亚细亚”(Asiaticus)的长篇檄文。文章作者汉斯·希伯(Hans Shippe),曾是德国共产党中央政治局委员,1930年代是史沫特莱、马海德等组织的国际马克思主义学习小组成员。抗战全面爆发后,希伯参加八路军在沂蒙山区作战,1941年战死。希伯对中国革命所处历史阶段的问题很执着,这是他批评斯诺的出发点。1938年希伯去延安与毛泽东谈起此事,毛泽东的反应能明显看出关于统战与国际援助的考虑。他说:“斯诺不是一个共产党人,当然不能要求他的观点都是无产阶级的,但他将中国共产党的斗争史,及时介绍给了世界。国民党和外国反动派一致辱骂中国共产党和革命人民是‘匪’,只有斯诺到了延安,比较真实地报道了我们的斗争情况。这不是中国人报道的,是通过外国人报道出来的,在国际起了极大影响,你为什么还要批评他呢?你是共产党人,你个人写的东西,决不可能起到斯诺那样大的作用。”[17]上述态度更充分的政策背景是1937年7月至1938年中共中央与毛泽东多次申明“拥护和平阵线,反对德日意侵略阵线”,“在世界环境内,为了共同反对法西斯危险,也正在建立民主的统一战线”,“在政治方面,我们已有国内的统一,更拥有全世界民主国家的同情和援助”,等等。[18]

国内国际统一战线是斯诺的采访能够发生的前提,也是《西行漫记》翻译出版的大背景,有文献称党的统战工作在“孤岛”出版界“打响的第一枪,是翻译出版美国记者斯诺的《西行漫记》”[19]。不过,统战在当时是具体鲜活的人、事活动,我们仍需进入历史的细部才能打开讨论空间。进一步说,统战是中国共产党与共产国际主导的政策,《西行漫记》翻译出版涉及的多类型人员与资源可被理解为统战的成效,但他们的心态与行动来由未必遵照了这一政策。即便原本就“进步”的“左翼”译者们,也属于毛泽东所说“文武两个战线”之“文化战线”(另一个是“军事战线”)[20]。在两条战线正处于动态合流的历史时刻,译者们如何理解Red Star Over China中“军事战线”创造的“红色中国”,尚未得到充分探讨。事实上,《西行漫记》获得的支持资源相当多元,因此我们说它体现了历史在这一时刻的独特氛围。

Living China1937年重印版封面

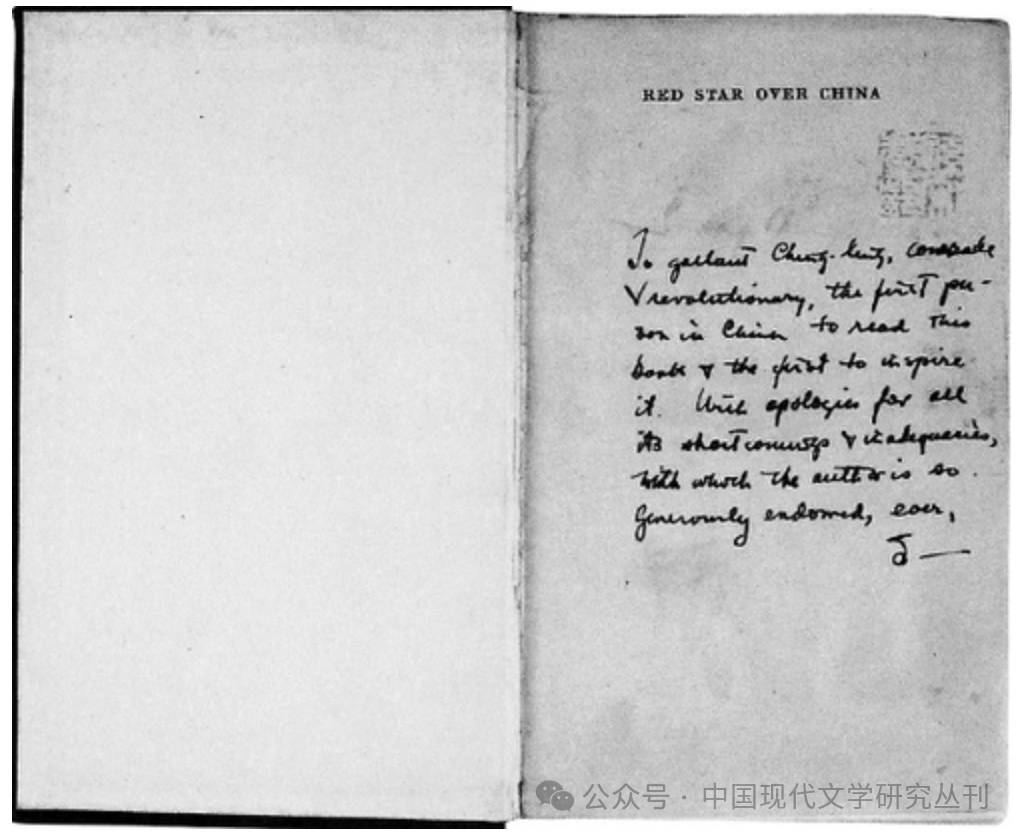

斯诺赠给宋庆龄的《红星照耀中国》扉页题签

左翼知识分子翻译《西行漫记》有一段前情,即斯诺的中国左翼小说翻译。1930年代初斯诺夫妇开始翻译中国左翼小说,小说集被命名为Living China(《活的中国》)。鲁迅作品是小说集的主体,另外还有茅盾、丁玲、柔石等人的作品。左翼小说集翻译的起源是1932年斯诺结识宋庆龄,并由此打开新的视野与交往圈。斯诺对宋庆龄无比信赖与敬爱,宋庆龄则介绍他认识鲁迅与“年轻的作家、艺术家和将要创造历史的战士们”。[21]这也许是Living China与Red Star Over China的双重起点。1936年5月斯诺夫妇再次拜访鲁迅,随后海伦·斯诺完成为Living China撰写的长篇评论。[22]1936年,附有海伦评论文章的Living China在伦敦出版。从这段交往史可以推测,斯诺不是上海左翼文化圈的陌生人。但正如前文所言,“文化战线”与“军事战线”此时尚不在统一的组织之内。翻译的真正发起,有赖于胡愈之在上海文化界救亡协会(简称“文协”)的对外宣传工作中认识了斯诺,进而亲眼看到苏区采访资料,也有赖于已在上海秘密发展的中共临时办事处(八路军驻上海办事处前身,简称“八办”)。胡愈之从办事处刘少文那里确认斯诺与毛泽东多次深入交谈,且其采访稿有严谨的定稿程序后,决定组织翻译。[23]这一事实也说明中共临时办事处代表的“组织”不是翻译的策划者或主导力量。深入翻译实践与译者心态的探讨,是必要的。

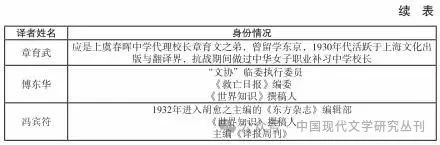

《西行漫记》的译者有哪些人?一共多少位?学界说法不一。[24]据《西行漫记》1938年第1—4版扉页所记,是12人:王厂青、吴景崧、邵宗汉、林淡秋、胡仲持、倪文宙、陈仲逸、许达、梅益、章育武、傅东华、冯宾符。1939年4月第5版,是13人,增加了许天虹。第5版较前4版新增一章,许天虹应是这一章的译者。表2 为译者们翻译本书前后的身份情况。

表2 复社版《西行漫记》译者情况(按1939年版扉页所录译者顺序排列)[25]

出版不只事关内容创造,设备与钱同样重要。能调动众多译者翻译《西行漫记》,有赖于胡愈之的资历与关系网,以及进步知识分子们的共识;实体图书面世则需要机器与经费的支持。印刷机器与工人对于当时的出版来说,完全吻合马克思的描述,劳动者与生产工具是生产力的核心与必备要素,印刷机与有技术的排字工人是书籍生产的高门槛。《西行漫记》从译稿到由商务印书馆印刷厂印制成书,也依赖胡愈之的运作。胡愈之联动多方的网络不是凭空产生,除各方对进步事业的共同选择,还有更宏观的历史趋势。顾德曼、叶文心的研究描述了上海开埠后,城市结构与氛围日渐成熟,城市中行业与职业群体逐步兴起,新的共同体意识开始成型。[28]现代出版业催生了中国人主持的报社、杂志社、书店、印刷厂,形成以福州路为中心的文化出版集群。他们在1930年代上海都市文化史中呈现交错复合的形象,一方面,文化产品在市场逻辑中的生存发展是他们共同的命题;另一方面,左翼文化的网络与组织强化了互助合作。

出版文化行业外,《西行漫记》有更广泛的合作网络。网络的一条关键线索是上海中共党组织的恢复与统战政策的执行,使网络铺开的是城市中行业精英积极合作的氛围。我们可以从党史研究中找到线索。中央文化工作委员会重建后,在“一二·九”“统一战线”新形势下进行了多种新的合作联盟的尝试。同时,党组织逐步恢复,“八办”正式成立,深度参与了与工商界、文教界、宗教界充分互动的“星二”“星三”“星四”“星五”聚餐会(“星二聚餐会”直接推动《西行漫记》的翻译出版)。[29]关于精英们的合作网络,柯博文(Parks M. Coble)认为,自20世纪初,接连不断的政治运动促使上海形成覆盖多个职业群体的社会网络,行业精英在其间发挥跨界组织的作用。1930年代末的救亡运动中,这个由精英带动的社会网络相当活跃。[30]与《西行漫记》译者关系甚密的《世界知识》《译报》,以及“星二聚餐会”“复社”,有着一个大体相同的支持群体。他们包括:许广平、王任叔(“文协”秘书长、《救亡日报》编辑)、张宗麟(儿童教育学家)、陈鹤琴(儿童教育学家)、吴耀宗(中国基督教青年会常任理事、基督教青年会全国协会出版部主任)、沈体兰(麦伦中学校长)、赵朴初(中国佛教会秘书)、胡詠骐(宁绍保险公司总经理)、陈巳生(上海平安轮船公司、基督教青年会全国委员会干事)、孙瑞璜(新华银行副总经理)、梅益(《每日译报》主编、第四中华职业补习学校教授)、胡愈之、冯宾符。[31]

八仙桥青年会大楼(《时事新报》1933年5月29日)

第二次国共合作将“合作”气氛推至顶峰。不少文献都记载了一个关于《西行漫记》出版经费的故事。全面抗战爆发后,杜月笙在租界组织上海市各界抗敌后援会,自己担任筹募委员会主任委员。1937年9月,第二次国共合作正式开始,抗日民族统一战线正式建立。组织上海各界“合作”的杜月笙,也积极考虑自己在国共合作大形势中的新角色。他求教救国会领袖章乃器,章乃器告诉他有本介绍中国共产党的书叫《西行漫记》,现在缺经费出书。杜月笙当即表示出资赞助,开出一张千元支票,购买1000本书,其中一些烫上“杜月笙赠”的金字送给租界内的各大图书馆。[32]

文化机构的合作、上海各界精英的合作——这些为了进步事业开展的合作,或小或大,促成了《西行漫记》的翻译出版,也反映了全面抗战初期的社会气氛。1937年8月上海“八办”正式公开成立,许多知名人士为筹备新四军物资积极运作。[33]在国共实现合作的1938年,“红色”对他们来说不再是禁忌,“红色”恰恰象征着新局面。

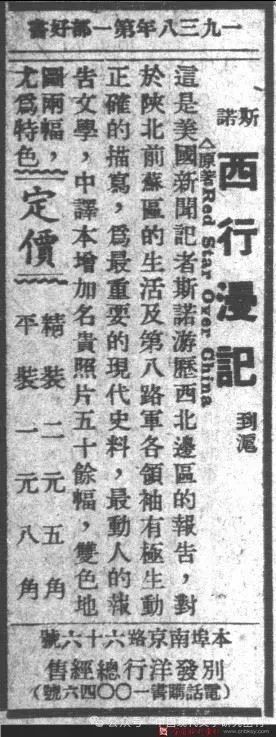

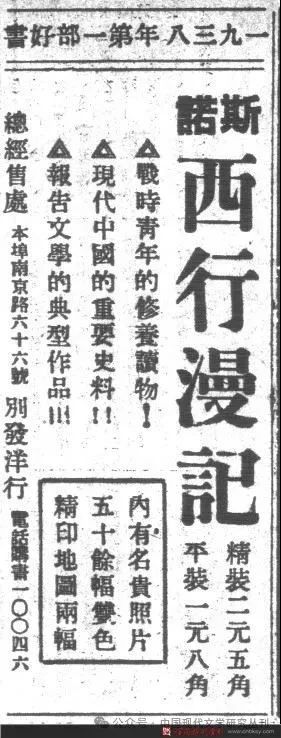

《西行漫记》广告[《文汇报(上海)》 1938 年 3 月 10 日]

《西行漫记》广告[《文汇报(上海)》 1938 年 3 月 30 日]

《西行漫记》的心愿:翻译的实践

少有学者对《西行漫记》的具体翻译作过讨论,但这关系到一个重要问题:译者如何理解进而传递斯诺描绘的“红色中国”?

《西行漫记》根据Red Star Over China第一版翻译,英文初版本发行后在国际上其实有不少批评意见,加之时局发展一日千里,斯诺也谋划修改。1938年《西行漫记》翻译时,斯诺直接对中文版作出修改,原书第十一部分激烈批评李德的一章“That Foreign Brain-Trust”被删掉。但集中讨论苏联和共产国际的两章“The Russian Influence”和“Chinese Communism and the Comintern”都被全部译出。另外,随着抗战深入,《西行漫记》1939年4月第5版增加了第十三章“旭日上的暗影”,共6节。该章的主体内容是中国抵抗日本的策略与前景,中国共产党在各大战场的抗敌情况,以及西方国家在中国战场上的角色与意义。[34]

Red Star Over China第一版

Red Star Over China美国兰登书屋版

《西行漫记》由十几位译者联合译成,翻译精准、风格统一,全书鲜有错译、误译之处。中国共产党领袖与主要干部的名字、职务,红军多方面建制的名称,比如某方面军、某师,以及大量地名都被准确翻译。据胡愈之说,译者请了“八办”秘书长刘少文核定这些翻译。[35]但有一些人名,例如杨开慧和贺子珍,没有核对准确,被翻译为“杨开辉”和“贺芝莲”。[36]也有比较重要的政治语汇没有被准确翻译,意味着译者或有宣传策略上的考虑,或对组织内的专门术语不十分清楚。比如“the reign of the people”被译为大后方流行的“民主政治”,而不是根据地语言中常用的“人民当家作主”。[37]

概括而言,译者们没有接触过陕北的中国共产党和红军,对斯诺所写人物与故事不能算熟悉,他们是在翻译的过程中认识“红色中国”的。词汇选择透露了他们对书中主角的理解——“红色”的意义不止于“红色”本身,“红色”关乎中国的变化和未来。这一点从前文讨论的《西行漫记》成书的外部环境能看出一二,从翻译的实践能得到更丰富的理解。本节将以若干能见微知著的具体翻译为例,将《西行漫记》与Red Star Over China的另一权威译本,1970年代董乐山的《红星照耀中国》[38]对照,展开比较讨论。

《西行漫记》里,翻译时具体词汇的选择,表面上是一些孤立个案,但其实都体现着译者对“红色中国”的理解与态度。例如,“Red Theatre”一章中,斯诺这样描写红军战士:“I often had a queer feeling among the Reds that I was in midst of a host of schoolboys, engaged in a life of violence……”这句话里的“violence”一词,英语里的第一释义是暴力、暴行,第二释义是心理或情感上激烈的力量。通常来说,“life of violence”可以直译为“暴力的生活”,董乐山的译本正是这个译法。《西行漫记》译者译出的中文却是“醉心于风潮的生活”[39]。通览Red Star Over China“Red Theatre”部分,没有任何关于“暴力”的内容。斯诺强烈感受到的是青年人热烈的情绪,“醉心于风潮的生活”显然比“暴力的生活”合乎上下文的意思,也符合斯诺的体验。更重要的是,“醉心于风潮的生活”首先回避了“violence”带有的“身体暴力”的意思,又保留了它的“行动”意味。“醉心”将“violence”中“强烈的情感”清晰地表达出来,并造成中文理解上有“沉浸”“专注”的效果。其次,在现代汉语里,“风潮”一词所拥有的“群众为迫使当局接受某种要求或改变某种措施而采取的各种集体行动”的意思,是五四以降以学生为主体的抗争的历史所创造的。这使得在表达效果上,“风潮”将红军中的年轻人与学校里的年轻人关联在了一起,他们的抗争史自然也就处在同一情感脉络上。因此可以说,从英文到中文,“life of violence”本可简便地以“暴力的生活”直译带过,但《西行漫记》却用了“醉心于风潮的生活”这个更复杂的表达,“红军”分享着被广泛理解和同情着的学生运动带给人们的普遍感觉。

与此相似,在另一处翻译里,斯诺说共产党中许许多多受过教育的年轻人追求“more abundant life”。董乐山将之译为“比较富裕的生活”,《西行漫记》则译为“更丰满的生活”。[40]“富裕”一词对应的英文应该是“rich”,指财富多寡的程度;“abundant”显然译作“丰富”“充裕”更准确。与词义的精确程度同样重要的是,《西行漫记》的译者认为,共产党人的追求不是财富积累,而是对政治、社会,乃至人的存在与生活抱有综合的理想。

另外,英文词汇可以有多种对应的中文翻译,使用哪个词则是译者的选择。毛泽东是Red Star Over China的第一主角。译者在翻译描述毛泽东的段落时,倾向选择感情色彩正面、符合中国价值判断的中文词。斯诺说他初见毛泽东的印象是“intellectual face of great shrewdness”,《西行漫记》译之为一张“非常机智的知识分子的面孔”,董乐山的译本是一张“非常精明的知识分子的面孔”。[41]斯诺又说毛泽东有“incisive wit”“worldly sophistication”。“incisive wit”在《西行漫记》里被翻译为“锐利的智慧”;“worldly sophistication”出现了不止一次,分别被翻译为“处世的机巧”“天赋机智”。董乐山的译本将“incisive wit”译为“锐利的机智”,将“worldly sophistication”译为“老练的世故”“天生精明”。[42]

“incisive wit”中的“wit”是“智慧”还是“机智”,汉语敏感的人听来差别明显,前者更有长期积累的理解与判断能力之意,而后者强调快速灵活的应对。无论是英文还是中文,在涉及德高望重之人时,都会取“智慧”之意。同样地,在英文里,“shrewdness”“sophistication”都较中性,向褒或贬引申皆可。这两个词也都有“精明”“世故”的意思,就直译而言,董乐山的翻译比《西行漫记》的译法更普遍。但中文说某人精明、世故,难掩贬抑之意,《西行漫记》译者显然在避免这种感觉。如今以最有口碑的人工智能翻译上述几个词,也是“老练”“世故”“精明”,由此更显出复社的译者们乃是以周到的意识、创造性的词语调度、精准的语言进行翻译,目的是准确传达他们的判断:“智慧”“天赋机智”“处世的机巧”。

“红党”:党军之别的期待

类似上面的翻译差异在《西行漫记》与《红星照耀中国》之间不可尽数。例如毛泽东是“极有趣味而具有多样性的人物”还是“令人极感兴趣而复杂的人”,他是“苏维埃的巨头”还是“苏维埃的强人”。[43]当然,董乐山翻译的“红色中国”仍是富有光芒的,但比较式细读突显了《西行漫记》翻译实践的讨论价值。本文无法对上述翻译差异做量上的穷尽呈现,我们将转向考察另一类更宏观也更重要的表达:关于“中国共产党”的词汇。

斯诺用了三种词汇指称他的采访对象:“Communist”、“Red Army”和“The Reds”。“The Reds”出现次数最多。《西行漫记》的译者将“Communist”译作“共产党”,“Red Army”译作“红军”,“The Reds”译作“红党”。董乐山把前两者也分别译为“共产党”和“红军”,但第三个词“The Reds”,基本被通译为“红军”。将“The Reds”的两种翻译作一番比较,能得到的第一个结论是,复社的译者们很重视为斯诺的英文表达找到一一对应的中文词;第二个结论是,将“The Reds”译作“红党”还是“红军”的关键,可能在于“党”“军”之别在翻译《西行漫记》的时刻,是不可取消的。

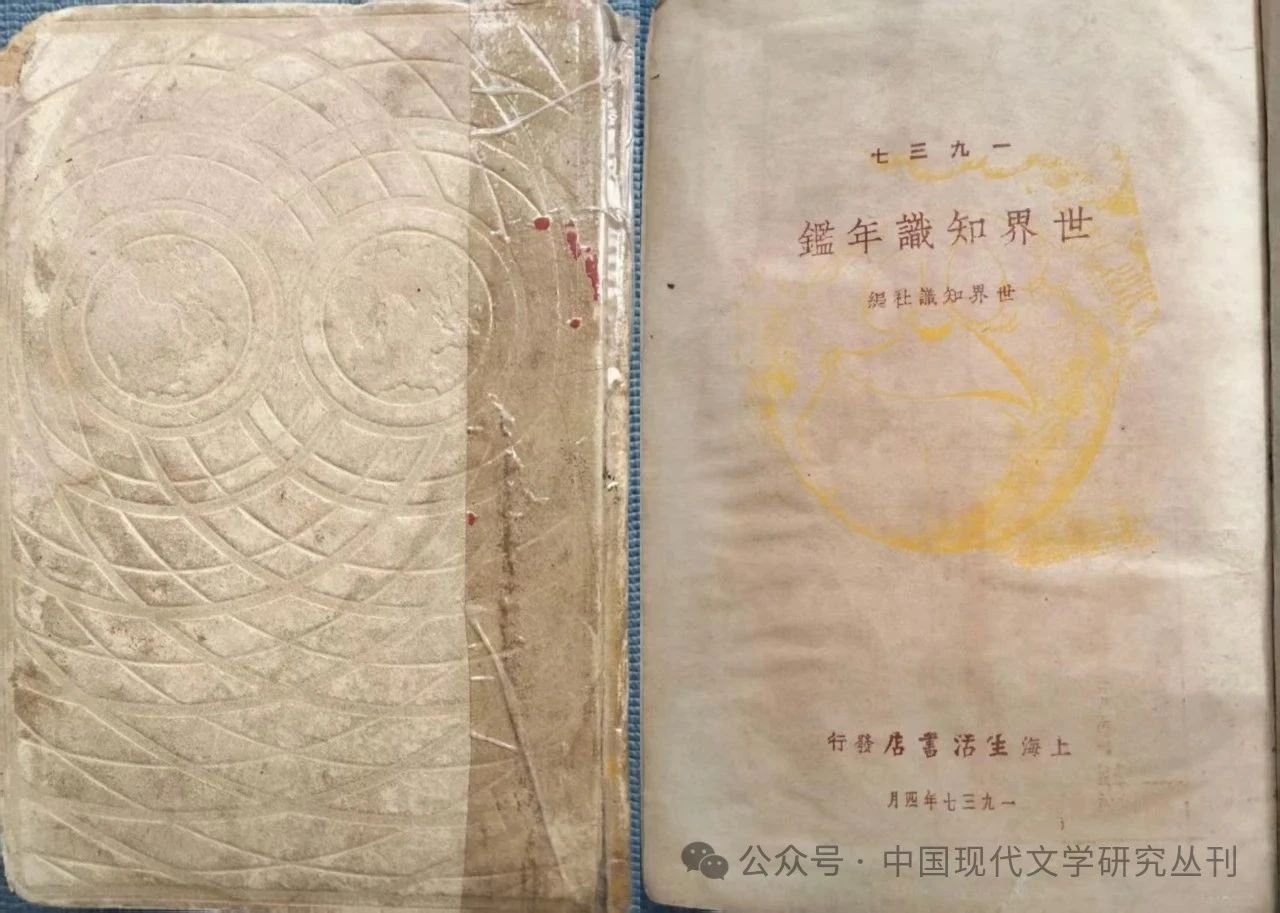

我们在这里稍岔开一点,借助与《西行漫记》译者们相关的同期文献,对他们更宽泛的态度做些考察。《西行漫记》的译者中有8位是《世界知识》的编辑或撰稿人。《世界知识》1934年由胡愈之创办并任首任主编,刊物内容以政治为主,介绍和讨论国际大势、重点时事。该杂志社1937年编写了一部总结当年世界时局的《1937世界知识年鉴》(以下简称《年鉴》)。《西行漫记》的译者胡仲持、邵宗汉、冯宾符都参与了撰稿。从这份《年鉴》中我们可以读出译者们对当时中国局势的基本感觉。

《年鉴》的出发点是介绍读者应当关心和了解的“世界知识”,政治时事排在第一位。编者首先总结了各大洲的重要时事,突显1936年至1937年是“历史上的突变的一年”。[44]突变的方向,嵌合于世界图景的升降起伏:“老旧的欧洲”失去原有“秩序”,革命发生在欧洲内部和殖民地;“近东的弱小民族”正在实现“民族的解放”;“新”的苏联在“招扶着旧的世界”,显示着“进步”。亚洲迎来的最重要的事件是西安事变后中国重新统一,“成为一个全新的向前的民族”。[45]很明显,《年鉴》的视野里有两处明亮的坐标:一是“内部联合”的中国,二是最进步的国家苏联。

《年鉴》流露的态度,在关于“苏联”的翻译中有明显呼应。Red Star Over China里,斯诺用了4种方式指称斯大林时期的苏联:“Russia”、“Soviet”、“Soviet Russia”和“Soviet Union”。后三个可被译为“苏联”,第一个应被译为“俄罗斯”。但《西行漫记》把4个英语词语都翻译成“苏联”。[46]译者似乎比斯诺更敏感于区分新的“苏联”和旧的“俄罗斯”。这可能与知识分子对“苏联”的综合性好感有关。1930年代,在世界经济危机与法西斯思潮泛滥的灰暗背景里,苏联的“五年计划”与“斯大林宪法”使不少中国知识分子看到光明的可能,苏联模式成为相当有市场的关于未来中国的理想方案。就此而言,译者们对苏联的好感,远甚于斯诺对苏联的感觉。在前文谈到的《年鉴》里,“苏联”被看作当时世界上最好的国家,这样的“苏联”不能与旧的“俄国”混淆。

《1937世界知识年鉴》

上述情绪在“The Reds/红党”译法中,体现得更加直接。据史学研究者的说法,在袁世凯之前,军队作为推进中国革新的力量,有不错的声誉和形象。袁世凯之后,军人政治导致时局动荡不定,国家呈现割据局面,“军阀”“兵”“武人”成为负面词汇。[47]1920年代,各方政治力量和知识分子都试图找到解决军阀问题的方案。[48]国民党改组期间,孙中山在数次演讲中提出,“党”的政治工作才是革命的核心,“主义”大于“武力”,“宣传”与“军事”、“党员奋斗”与“军队战胜”同等重要。[49]据陈志让的研究,民国时期各层次知识分子对“军阀”亦是持反对立场,甚至正是“军阀”使知识分子意识到“有系统,有组织”反抗与革命的必要。[50]中国共产党对“军阀”或“武人”也有明确态度。陈独秀在《对于现在中国政治问题的我见》一文中说,“人民的权力,必须集合在各种人民的组织里才可以表现出来,直接具体表现到政治上的只是政党”;只有建立覆盖全国的大型政党“才可以实施刷新政治的各项政策,才可以制裁武人,才可实现政党政治来代替武人政治”。[51]更具实质性的事件是1927年“三湾改编”确立“党指挥枪”,力求党在政治和组织上对军队的绝对领导。

以“红党”而非“红军”为《西行漫记》的主角,是现代中国革命组织历史实践的结果。第二次国共合作前,大众媒体污蔑中国共产党及其军队的词汇“赤匪”“流寇”,正是抹消其政党属性,忽略其作为政党的政治与社会理想,将之降低为武装势力。在《西行漫记》翻译的视野里,“红党”所指涉的范围远大于“红军”。它更深的意思是:全中国的抗战不只是军事力量的联合;作为一个政党,“红党”代表的可能性,以及它对全国政党政治局面的影响,将有可能真正重构国家命运与社会前景的蓝图。

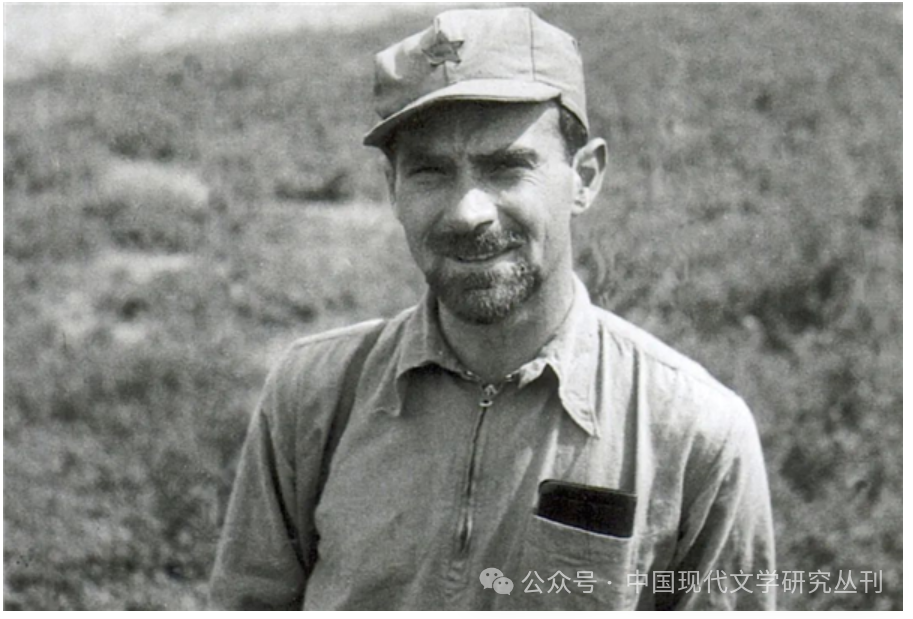

斯诺在陕北

《西行漫记》对“红党”与“共产党”的区分,符合也突显了Red Star Over China的一个倾向——强调中国共产党的革命主体性。Red Star Over China有两重世界,中国的国家革命与国际共产主义革命。斯诺写“红色中国”对两者都作出回应,讨论中国共产党在这两重世界中的地位。他的态度很清晰,中国共产党是担负中国人民、民族、国家和社会希望的政党,共产党比国民党更有能力把中国带上现代之路;同时中国共产党是由聪明、机智、有见识的中国人独立领导的党,它不从属于苏联,更不是共产国际世界革命的一颗棋子。中国共产党的民族主义、爱国主义的意义远大于国际主义。“红色中国”(Red China)、“红党”(The Reds)等概念不能与共产党(Communist)画等号,斯诺在使用这两类词时偏向以前者表征中国革命的独特状况,后者则在论述苏联与共产国际时频繁使用。Red Star Over China中,毛泽东的个人成长史是最重要的一章,斯诺给他的革命生涯划分了四个阶段:革命前期(preclude to revolution)、国民革命时期(the Nationalist period)、苏维埃运动(the Soviet movement)、红军的成长(growth of the Red Army)。由“Revolution”“Nationalist”“Soviet”“Red”四个关键词串起的发展史,有层层递进的意思——“Red”是革命思潮、民族革命与苏维埃之后的综合阶段,“红色”将带领国家走向现代变革。

结 论

从署名赴之的《一个美国人的“匪区”访问记》,到作为北平学生奔赴陕北行动之一环的《外国记者西北印象记》,再到《西行漫记》的翻译与爆炸式传播,可以看出1936—1938年“红色中国”题材的逐步敞开。国内国际统一战线是斯诺的“红色中国”故事的政策轴线。它是斯诺采访苏区的前提,斯诺的身份则使他成为推动统战工作快速发展的重要角色。毛泽东对希伯批评斯诺的反应,突显了这一时期反法西斯统一战线国际合作的意识与氛围。从党的政策的角度说,《西行漫记》是上海统战工作的标志性成果;就更广泛的参与者而言,这本书是上海各界精英“合作”的成果。曾有研究认为燕京大学学生翻译斯诺的行动中,可以读出朝向延安的选择里所聚积的情感。[52]在《西行漫记》里,“violence—醉心于风潮”“abundant life—丰满的生活”“wit—智慧”“worldly sophistication—处世的机巧或天赋机智”乃是创造性地调度语言进行翻译,目的是最准确地传达译者的判断。在这部传奇之作的“跨语际实践”里,长征后的“The Reds/红党”被想象为解决1930年代中后期某些整体性困境的可能性力量,其意义远大于一支抗战的军事力量,“红党”被寄希望于真正触发国家与社会的新前景。

范雪

浙大城市学院人文学院

310015

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2025年第8期)

注 释

※本文因有中英文版本及翻译的比较讨论,为论述清晰,行文中斯诺英文原作为Red Star Over China,《西行漫记》为复社译本书名,《红星照耀中国》专指董乐山译本。

[1]Edgar Snow, The battle for Asia, New York: Random House, 1941, p. 259.

[2]胡愈之:《中文重译本序》,见《斯诺文集》第2卷《红星照耀中国》,董乐山译,新华出版社1984年版,第3页;尹均生:《〈西行漫记〉中文版出版前后》,《编辑学刊》1999年第4期。

[3]Peter O’Connor, The English-Language Press Networks of East Asia, 1918-1945, Folkstone: Global Oriental, 2010, pp. 346-348.

[4]Edgar Snow, Journey to the Beginning, New York: Random House, 1958, p. 31; Peter O’Connor, The English-Language Press Networks of East Asia, 1918-1945, pp. 346-348.

[5]约翰·汉密尔顿:《埃德加·斯诺传》,柯为民、萧耀先等译,辽宁大学出版社1990年版,第6页。

[6]参见胡步芬、陈勇《〈红星照耀中国〉的对外传播途径与影响研究》,《东华理工大学学报》2017年第3期。伯纳德·托马斯的斯诺传记也有相关记述,见伯纳德·托马斯《冒险的岁月:埃德加·斯诺在中国》,吴乃华、魏彬、周德林译,世界知识出版社1999年版,第453~455页。

[7]参见Benjamin Balint, “The Rise and Fall of the New Republic, ” Claremont Review of Books, vol. XV, no. 1(Winter 2014/15), https://claremontreviewofbooks.com/the-rise-and-fall-of-the-new-republic/。感谢陈希博士提供的意见与文献支持。

[8]本表基于对书目、数据库、回忆录及二手研究的广泛调查。包括:《民国时期总书目:中国文学,世界文学,文学理论》《中国现代文学总书目 翻译文学卷》;“全国报刊索引”数据库、CADAL数据库;张小鼎《〈西行漫记〉在中国的流传和影响——〈红星照耀中国〉重要中译本50年书话》,《图书馆学通讯》1988年第3期;吴明《〈西行漫记〉版本评介》,《北京党史研究》1993年第2期;等。

[9]丁晓平:《〈毛泽东自传〉源流考》,《中共党史资料》2008年第1期。

[10]任文主编:《国际友人在延安》,陕西师范大学出版社2014年版,第121页。

[11]陈红民:《抗战为什么赢——读毛泽东与斯诺的“窑中对谈”》,《抗日战争研究》2025年第1期。

[12]《毛泽东一九三六年同斯诺的谈话》,人民出版社1979年版,第118~123页。

[13]毛泽东请访问延安的史沫特莱将中国共产党表明其最新主张的材料交与斯诺,并手书一封说:“我同史沫得列谈话,表示了我们政策的若干新的步骤,今托便人寄上一份,请收阅,并为宣播。我们都感谢你的。”参见中共中央文献研究室编《毛泽东书信选集》,中央文献出版社2003年版,第92页。

[14]转引自武际良《斯诺与中国》,中国社会出版社2005年版,第254页。

[15]桑兵:《反法西斯主义与统一战线(上)》,《学术研究》2025年第1期。

[16]S. Bernard Thomas, Season of High Adventure:Edgar Snow in China, Berkeley: University of California Press, 1996, pp. 169-189.

[17]《王火文集》第3卷,四川文艺出版社2017年版,第306~308页。

[18]这些言论分别发表于1937 年8 月25 日、9 月29 日及1938 年2 月,转引自桑兵《反法西斯主义与统一战线(上)》,《学术研究》2025年第1期。

[19]中共上海市委党史研究室编:《上海:统一战线的红色堡垒,1921—1949》,上海人民出版社2023年版,第162页。

[20]毛泽东:《在延安文艺座谈会上的讲话》(1942年5月23日),《解放日报》1943年10月19日。

[21]转引自伯纳德·托马斯《冒险的岁月:埃德加·斯诺在中国》,吴乃华、魏彬、周德林译,第107页。

[22]Edgar Snow compiled and edited, Living China: Modern Chinese Short Stories, London: George G. Harrap, 1936.

[23]《胡愈之谈〈西行漫记〉中译本翻译出版情况》,见《上海“孤岛”文学回忆录(上)》,中国社会科学院出版社1985年版,第50~51页。

[24]胡国枢《〈西行漫记〉的出版与“复社”》说有11人;尹均生《〈西行漫记〉中文版出版前后》和张小鼎《〈西行漫记〉在中国的流传和影响》称有12人。

[25]参见《西行漫记》第1—5版;倪文宙《关于〈西行漫记〉的翻译与出版》,中国史沫特莱·斯特朗·斯诺研究会编《〈西行漫记〉和我》,国际文化出版公司1991年版,第114~116页;郑森禹《悼念三位“世界知识”老战士》,《世界知识》1985年第19期;谢振声《冯宾符与〈世界知识〉》,《世界知识》2007年第2期;胡序介《胡仲持与〈世界知识〉》,《世界知识》2000年第7期;张明养《怀念三位老编辑——金仲华、冯宾符、吴景崧》,《世界知识》1984年第13期;谷斯范《〈每日译报〉忆旧——雨丝风片录(四)》,《新文学史料》1992年第2期。

[26]蒯斯勋之说见中共上海市委党史研究室、上海市档案局(馆)主编《日出东方——中国共产党诞生地的红色记忆(下)》,上海锦绣文章出版社2014年版,第56页;蔡志清之说见范用《存牍辑览》收录的唐弢的信,“记得译《西行漫记》时,他要找人,我把邮局里一个叫王厂青(原名蔡志清)的也推荐给他,参加了部分翻译”。 范用编著:《存牍辑览》,生活·读书·新知三联书店2015年版,第145页。

[27]参见中共上海市委党史研究室、上海市档案局(馆)主编《日出东方——中国共产党诞生地的红色记忆(下)》,第56页。

[28]顾德曼:《家乡、城市和国家:上海的地缘网络与认同(1853—1937)》,宋钻友译,上海古籍出版社2004年版;叶文心:《上海繁华:经济伦理与近代城市》,王琴译,中国人民大学出版社2023年版。

[29]中共上海市委党史研究室:《中国共产党上海历史 第一卷(1921—1949)》下册,中共党史出版社2022年版,第359~550页。

[30]Parks M. Coble, “The National Salvation Movement and Social Networks in Republican Shanghai,” in At the Crossroads of Empires: Middlemen, Social Networks, and State-building in Republican Shanghai, ed. Nara Dillon and Jean C. Oi., Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2008, pp. 110-130.

[31]《每周译报》的情况见谷斯范《〈每日译报〉忆旧——雨丝风片录(四)》,《新文学史料》1992年第2期;“复社”的情况见梁志芳《翻译·文化·复兴——记上海“孤岛”时期的一个特殊翻译机构“复社”》,《上海翻译》2010年第1期;“星二聚餐会”见《中共上海党志》编纂委员会编《中共上海党志》,上海社会科学院出版社2001年版,第513页。

[32]《海上宁波人》编辑部:《四明撷英:〈海上宁波人〉精选本》,上海三联书店2018年版,第125页;丁晓平:《世界是这样知道长征的:长征叙述史》,中国青年出版社2016年版,第265页。

[33]《中共上海党志》编纂委员会编:《中共上海党志》,第513~514页。

[34][36]爱特伽·斯诺:《西行漫记》,胡仲持等译,上海复社1939年第5版(以下皆为此版本),第537~591、100页。

[35]《胡愈之谈〈西行漫记〉中译本翻译出版情况》,见《上海“孤岛”文学回忆录(上)》,第52页。

[37]爱特伽·斯诺:《西行漫记》,胡仲持等译,第144页。董乐山译为“人民当家作主”。

[38]董乐山译本见《斯诺文集》第2卷《红星照耀中国》。

[39]爱特伽·斯诺:《西行漫记》,胡仲持等译,第145页;《斯诺文集》第2卷《红星照耀中国》,董乐山译,第104页。

[40][41][42]爱特伽·斯诺:《西行漫记》,胡仲持等译,第145、98、102页;《斯诺文集》第2卷《红星照耀中国》,董乐山译,第103、62、66页。

[43]爱特伽·斯诺:《西行漫记》,胡仲持等译,第98~102页;《斯诺文集》第2卷《红星照耀中国》,董乐山译,第62~66页。

[44]世界知识社:《1937世界知识年鉴》,上海生活书店1937年版,第1页。

[45]世界知识社:《1937世界知识年鉴》,第18~19页。

[46]董乐山的译本将“Russia”都译为“俄国”。

[47]徐勇:《近现代军阀现象的政治文化分析——兼考军阀概念输入中国之成因》,《北京大学学报》1999 年第36卷第5期。

[48]翁有为:《二十世纪二十年代初中共与其他政治力量关于军阀问题“解决”方略之考察》,《中共党史研究》2012年第5期。

[49]孙中山:《军队战胜与党员奋斗》(1923)、《国民党奋斗之法宜兼注重宣传不宜专注重军事》(1923)、《主义胜过武力》(1923)、《党员之奋斗同于军队之奋斗》(1924),见《孙文全集》四集《孙中山先生演讲集》,上海卿云图书公司1928年版。

[50]陈志让:《军绅政权——近代中国的军阀时期》,生活·读书·新知三联书店1980年版,第135页。

[51]陈独秀:《对于现在中国政治问题的我见》(1922年6月),见《陈独秀文章选编》中册,生活·读书·新知三联书店1984年版,第186~187页。

[52]范雪:《到陕北去:燕京大学学生对斯诺〈红星照耀中国〉的翻译与接受》,《文艺理论与批评》2016年第11期。

|