|

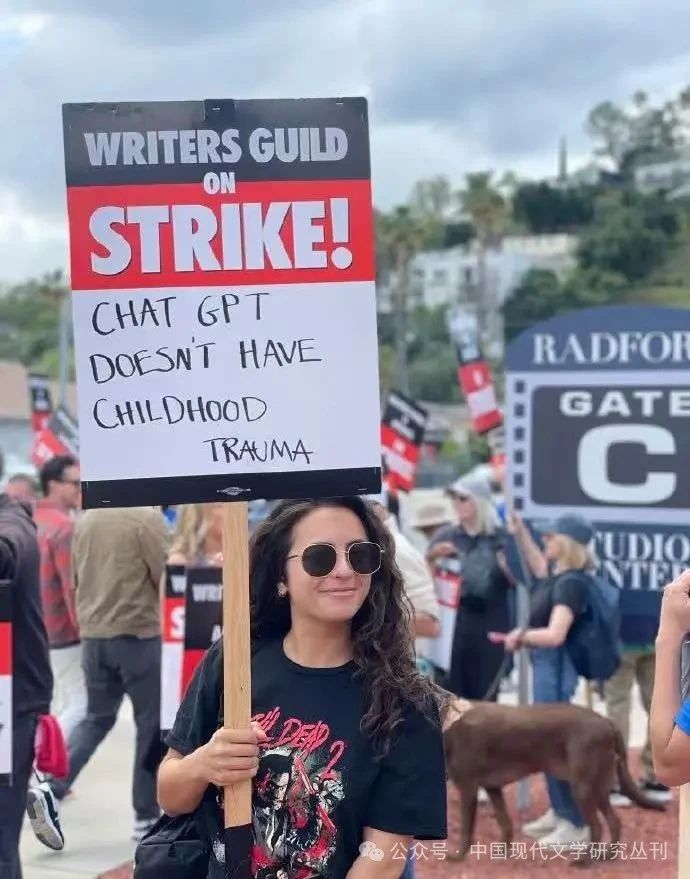

好莱坞编剧大罢工,罢工者高举反对ChatGPT的示威牌

在正式进入新大众文艺的讨论之前,无论是文艺评论者、研究学者还是创作者,每一名文化工作者都应该承认,我们身上普遍存在着一种时代情绪的深切感知,那就是日新月异的新技术所带来的力迫感。

技术的力迫性催生了新大众文艺现象。

21世纪20年代是属于技术的时代。正如海德格尔在《技术的追问》里所说的那样:“天命之下,一切都被促逼。”在技术的时代里,我们的艺术、文化甚至人类自身,都被技术所“促逼”前行。尤其是在被称为“AI元年”的2024年之后,科学界、文艺界等甚至迫不及待地用AI取代人的位置:在过去的这一年里,OpenAI发布了具有划时代意义的文生视频工具Sora,对广告、游戏、影像视频创作等领域带来了颠覆性革命;诺贝尔物理学奖和化学奖也以“AI消弭了发现和创造的边界”而颁给AI领域,似乎预示科学的尽头是AI;好莱坞编剧大罢工现场,编剧高举“Chat GPT doesn't have childhood trauma!”的牌子,也就是抗议技术所讲出来的故事因为“没有童年创伤”而不属于人类。技术时代所带来的力迫感是显而易见的,无论我们是否愿意面对,未来已至,我们必须要正视这个技术时代普遍存在的力迫感。

今天,“新大众文艺”这一概念的提出,就是在直面技术的这种力迫性。我们的讨论也大多是围绕技术时代的力迫感所展开的,这直接催生了区别于传统文艺形式的新媒介形态、新艺术样态和新的创作业态的“新大众文艺”。

新大众文艺,是由技术时代的新质生产力所直接决定的,传统的文艺边界随着新质生产力的发展而不断拓宽,网络文学、游戏、动漫艺术与大空间VR等属于利基市场的分众文化作品开始逐渐成为大众文化的一部分,新的技术形式、新的创作业态、新的传播方式、新的审美范式和新的话语表达,共同组成了一个新时代的“新大众文艺”这一有机新形态。

在此意义上,文艺界该如何看待新大众文艺现象这一时代命题的根本,在于我们应如何通过新大众文艺去直面技术时代的力迫性。例如,当2023年我国网络文学市场营收规模达到383亿元、2024年微短剧市场规模超过500亿元时,这既是新大众文艺崛起的积极信号,同时也需要人文学者的积极介入,除了看到技术本身所带来的诸多便利之外,更应主动寻找人的价值和属性,这就涉及新大众文艺批评的话语建构工作。但从文艺界、学术界的现状来看,这一部分的工作是相当缺失的。

为什么说当前新大众文艺批评话语建构的工作是缺失的呢?因为学术界要么过度依赖于媒介技术理论的话语生产玄妙的“学术黑话”,对技术物的重视远远超过了对人的价值和社会现实的关注,要么文艺界总是热衷于那些极具产业价值的个别作品,而忽视了新大众文艺生态链的整体发展,并且面对新大众文艺时总显得知识体系匮乏、缺少分析深度,这些都体现出在技术时代的力迫下,我们亟须建构新大众文艺理论与批评的话语体系。

在笔者看来,新大众文艺话语体系建构,涉及学界的介入立场、文本关注度、阐释力度与话语体系这四个方面,这是中国人文学者面对新大众文艺现象必须厘清的四个问题,也体现了文艺界、学术界在技术的力迫下需要自我调整的四个面相。

第一个问题,出于技术时代的力迫感,我们的新大众文艺工作普遍存在一种技术决定论与发展主义观念。

比如我们在面对“中国科幻电影元年”的科幻电影《流浪地球》、中国首部3A游戏大作《黑神话:悟空》等依靠新技术创作、新媒介进行传播的新大众文艺作品时,总是易于陷入对技术的盲目崇拜,而往往忽略了艺术与人的基本讨论视野,甚至缺乏基本的分析判断力。

科幻电影《流浪地球》海报

的确,新大众文艺改变了传统文艺生产的表现形态,就像文学在网络媒介传播影响下生成了网络文学新样态,《西游记》这一章回体小说如今也朝向网络动画、游戏艺术等形式发生转变,新大众文艺在媒介形式转变的过程中确实取得了很高的经济效益、打造了新的文化创意产业形态,但无论是学界还是教育界,总是过于沉迷于技术带来的便利和经济效益,尤其是人文学者似乎总是短暂地丧失了人文学科的基本分析能力而为资本与技术所取得斐然成就去背书,这就忽视了对艺术本质和人的价值的探讨。

我们今天所面临的技术时代,与马克思在19世纪撰写《机器论片段》中所探讨的机器与资本主义劳动关系的语境截然不同。21世纪20年代无疑是另一个技术时代,人工智能飞速崛起,但是当技术还没有普及到地球上绝大多数人们的生活之中,就已经像赫拉利在大约十年前的畅销书《人类简史》中所预言的那样,象征性地宣布淘汰或剥夺了地球上绝大多数人们的工作,但为什么当我们面对新大众文艺的时候,就只看到新的技术、新的传播和新的经济增长点,而忽略了艺术本体、丧失了现实性与历史感了呢?

也就是说,文艺批评长期以来的技术决定论和发展主义观念,超过了艺术、超过了人,我们总是想当然地对人工智能抱有极大的乐观主义期许而陷入某种技术乌托邦的狂热追求,仿佛新大众文艺与传统大众文艺之间存在一个根本的断裂,并且人文学者毕生所接受的一切学术训练在21世纪20年代都被废止,我们好像每个人都被力迫成为产业结构的供需分析师,资本与技术成为唯一衡量新大众文艺“好”与“坏”的标准,而非艺术审美和伦理价值。

在笔者看来,新大众文艺绝不意味着与过去的文艺创作和知识生产进行切割,而是一种继承与生成。因此,技术决定论和发展主义是我们首先要摆脱的面相,恢复人文学者的身份以重拾人文学科的理论方法,才有能力去构建一套直面技术时代的新大众文艺话语体系。

第二个问题,该如何进行新大众文艺理论与批评呢?这就涉及我们面对新大众文艺时呈现出来的文本关注度不足与阐释力度不够这两个具体问题。

当前文艺界总是热衷于讨论那些有益于资本与技术价值的现象级作品,但总是忽略那些极具文化价值的文艺作品,这会导致本应受到市场关注的优秀作品,最后因缺乏正向引导而被互联网戾气造成的舆情给毁掉。一个很典型的例子是《雄狮少年》系列,作为我国较罕见的现实主义风格精品,第二部却迫于所谓“辱华”舆情压力而遭遇票房惨败,主流媒体和人文学者竟鲜有发声,网络上也没有什么讨论热度,而本应正向引导舆论的权威文化或研究机构都陷入了沉默,唯有两个积极评价的阵营,一个是来自格斗圈对影片的技术分析,一个是同人圈的“磕糖”读解,但都和艺术、文化没有什么关系。实际上,网络负面舆论对“眯眯眼”形象的指控完全是误读,因东亚动画长期深受日本文化的影响而将拥有白皮肤和蓝色大眼睛的形象视为理想化身,这始于日本动漫大师手冢治虫在1953年绘制的世界上第一本“少女漫画”《蓝宝石王子》中开创的风格——蓝眼睛、黑色短发、黄色泡泡袖公主服装,不仅有意模仿迪士尼动画《白雪公主》的造型,更承载着日本“脱亚入欧”的政治想象,即通过将自己扮装成西方人而实现文化全球化,所以批判《雄狮少年》“辱华”的言论本身即已将日本的西方化想象这一谄媚认同高度内在化而不自知。

动漫电影《雄狮少年》宣传画面

可见,只要从动画发展史与艺术本体的角度介入研究,关于动画形象的“辱华”言论就不攻自破。此外,还有很多没有取得商业价值的文学创作、漫画、动画和独立游戏制作等都缺少应有的关注度,文艺评论的单一化和同质化不利于新大众文艺的文本多样性发展。

第三个问题,新大众文艺的阐释力度不够,反映了新大众文艺理论的建构意识不足。

在技术时代的力迫下,新大众文艺理论极为缺乏从艺术本体和审美范式的角度进行有逻辑、成体系的分析研究。例如,面对中国首部3A游戏大作《黑神话:悟空》时,文艺界往往受制于技术决定论视角而缺乏深入探讨游戏本体论理论意识。根据游戏研究创始人之一艾斯潘·阿尔萨斯的观点,游戏艺术的本质是仿真系统,因此我们需要从美学和文化的双重意义上进行游戏诗学的建构,而非仅停留在“游戏出海”与文化“两创”等产业价值的论述。

也就是说,一方面我们的文化自信应体现在言之有物地对游戏艺术本体的审美创新进行分析,比如《黑神话:悟空》如何将角色扮演类游戏常见的打怪升级策略与我国古代章回体小说的叙事进路合而为一,使得每一游戏关卡之间的过场动画在这里也不只是简单地承担“过场”功能,而是具有一种类似判词的叙事意义,这难道不比技术美术如何对我国山西地景与国宝文物进行静态图片的还原,更说明了这款游戏其实在仿真本体论的意义上具备了完全不同于西方游戏的、独属于中国的游戏诗学审美范式吗?

游戏《黑神话:悟空》

另一方面,我们还要大胆地直面《黑神话:悟空》的问题,在于“天命人”英雄之旅的文化表述语焉不详。将其置于孙悟空形象在中国大众文艺的历史变迁之中,可以发现,1941年万氏兄弟创作的中国第一部、世界第四部动画电影《铁扇公主》里孙悟空作为一名抗日战士所表现的反法西斯精神,新中国成立后的首部动画长片《大闹天宫》中的孙悟空又如何成为“第三世界”反抗天庭所代表的西方世界的革命化身,以及《黑神话:悟空》的价值困境体现出怎样的当代文化症候,这都值得深入讨论。

不仅建立以仿真为本体论的游戏诗学批评框架尤为重要,对于以并置夸张图像为内核的漫画艺术、以非现实动作为本质概念的动画艺术、以虚拟为表达的虚拟现实(VR)艺术等诸多新大众文艺形态,都亟须构建新大众文艺批评话语,才能推动新大众文艺理论走向专业化。

第四个问题,在厘清了新大众文艺理论批评的文本和阐释这两条路径之后,我们应有意识地在自主知识体系的层面上去构建新大众文艺的话语体系。

新大众文艺话语体系的建立,是将其视为一个有机、互动的整体,避免只关注某个单一作者,或片面进行受众分析而忽略新大众文艺作为一个行动者网络的内在互动与生成关系。比如关于网络文学创作、粉丝经济现象,创作者往往就是消费者,即已衍变成为生产与消费一体化的新型社会关系,这涉及一种情感的生产和操纵的非物质性劳动,需要人文学者将着力点从传统的文学研究中的语言学、作者分析或文化研究等放宽至有机、动态的新大众文艺行动者网络的整体视野下去分析。再比如对《三体》《流浪地球》系列的研究也不能仅限于某一种动画或者科幻电影类型,而应置于中国乃至世界科幻文学创作与文化创意产业格局下去观察,才能真正建立起新大众文艺评论的话语体系。

一个健全的新大众文艺话语体系,应迈向一种指向良性循环的文艺创作生态系统构建研究:新质生产力下的新技术应用,如何通过新的媒介传播方式建立起新的审美范式、作出创新性的话语表达,最终培养新大众文艺观众的素养。

科幻电视剧《三体》

但是当前文艺界似乎只是对这个生态系统的第一步,也就是新技术应用所引发的流量现象感兴趣,而忽略了整个创作生态系统的动态、有机互动关系。例如2019年《流浪地球》的成功的确令人振奋,但是否意味着中国从此真正进入了所谓的“科幻电影元年”尚值得商榷,若放眼整个新大众文艺生态系统来看,我们的科幻文艺生态尚未建立起来,因此才会发生同一年的科幻电影《上海堡垒》迅速终结了中国“科幻电影元年”的尴尬状况,到了2024年的影片《749局》中所呈现出来的美漫机甲风、日漫怪兽片等杂糅的品质,更进一步揭示出我国科幻文艺素养也远未培养起来。

在此意义上,新大众文艺话语体系的建立,关乎整个文艺生态系统的健康发展。我们需要在技术时代探索艺术的审美功能、在技术时代坚守人的位置,有意识地承担起构建新大众文艺话语体系的文化使命,将技术、艺术与人视为一个有机互动的整体。

在技术时代的力迫下,新大众文艺既不是一种乌托邦式的技术幻想,更不意味着要采取某种反技术的拒绝姿态,而是正如技术哲学家斯蒂格勒所认为的那样:技术就是艺术,也是人类自身,一套技术的药理学在人类世界发挥着作用,它既充满毒性,但是艺术又总是那个给予人类救赎力量和希望可能的解药。因此,技术的发展不应被简单视为一种孤立的外部力量,而应与艺术存在的本体论特性和人类文明的伦理价值相结合,从而共同推动文化的深层次发展。

在理论层面上,人文学科的理论在21世纪发生了关于物质与非物质的三大转向,即基于技术的技术哲学、基于媒介的媒介物质理论以及基于身体的情动研究,这是我们之于AI艺术、游戏、漫画、VR等进行理论研究的分析视野,也是构建新大众文艺的艺术本体论的理论基础。

更重要的是在文化层面上,我们应努力去建构新大众文艺的批评分析框架。如果只有理论层面的建构,则易于陷入“学术黑话”式的自我演说而缺乏理论的实践意义。新大众文艺话语体系的建构需要努力打破学界高蹈的研究方式,避免成为高等教育界的理论自娱而失去对大众审美教育和人才培养的现实意义,一个健康的新大众文艺生态体系才能真正建立起来,可能需要花费一二十年的时间。回顾刘慈欣获得“雨果奖”距今恰好整整十年,中国科幻文艺作为新大众文艺的重要现象取得了一定的成就,其中仍有很多值得讨论的地方。2024年视频生成大语言模型Sora的问世,AI艺术或是下一个十年的新大众文艺不容忽略的形态之一。

站在不断被技术所力迫前进的时代转折点,身为文化工作者不能仅满足于为技术与资本驱力下的数字文化产业所背书,我们亟须构建一个中国新大众文艺理论与批评的话语体系,最终形成一套独立的自主知识体系,这既有益于拓展新媒介艺术的认知,更对整个新大众文艺生态体系之健全具有深远意义。毕竟,人文学者研究任何文艺现象的根本目的,并非仅在于对技术的探索和艺术本体的阐释,而始终是出于对人的现实处境与文化价值的关注,以及对整个人类文明意义的终极追寻。

陈亦水

北京师范大学艺术与传媒学院

100088

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2025年第4期)

|