|

章明

内容提要

章明发表在《诗刊》1980年第8期上的《令人气闷的“朦胧”》,引起了新时期诗坛的“朦胧诗”论争,这场论争是不同的诗学观念的竞争,而以崛起的“朦胧诗”取胜为结局,堪称中国当代诗坛最重要的论争,意义非凡。论争的发起人章明长期受研究界冷落。搜集相关文献,考察章明其人其文之大概,有助于对他关于“朦胧诗”的批评之得失做出分析。

关 键 词

“朦胧诗” 晦涩 章明 新时期

章明:《令人气闷的“朦胧”》,《诗刊》1980年第8期

提到章明,当代诗歌界同人也许都不陌生,甚至可以说这个名字在人们看来简直是如雷贯耳的。因为他那篇著名的《令人气闷的“朦胧”》,促成了“朦胧诗”命名的诞生[1],也引发了诗坛上有关“朦胧诗”的更为激烈的论争,这是当代诗歌史叙述无法绕开的话题。不过,关于章明,诗歌界除了知道他写过《令人气闷的“朦胧”》之外,恐怕对他的其他情况并不了解和熟悉,或者说就如同一个“陌生人”。而章明这篇引发争议的诗学论文,在当代诗学的建构上到底扮演着怎样的角色?有着怎样独特的价值和意义?诗学界对此也尚缺乏更为深入的探究和更加具体的阐释。基于此,我尝试对章明的生平经历和著述文字加以细致的考索,同时对这篇引人注目的诗学论文在当代诗歌理论建设上所具有的非凡意义,做出一定的阐发,以就教于方家。

一 章明的生平、著述及其他

关于章明的生平与著述情况,杨放辉等主编的《中国当代诗家诗话辞典》里介绍得较为简略,只有二十余字:“章明,1925年生,‘朦胧诗’一词的提出者。已出版诗集、小说、文集多部。广州军区离休干部。”[2]这样的简短介绍文字,一方面是该著更强调诗家之“诗话”的编撰目的使然,另一方面也说明了作为诗家的章明其诗歌上的成就是较为有限的。倒是《中国文学家辞典·现代》第二分册中,对章明的介绍比较详尽,现原文抄录于下:

【章明】当代作家。原名章益民。l925年9月25日生于江西省南昌县向塘谷山村一个贫苦的小职员家庭。解放前读初中时,因欠用费而被勒令退学,以后半工半读,卖油条,当小学教员及报社校对,断断续续读完中学,肆业于武汉大学。从小爱好文艺,解放前发表过《都市三章》等文章。1949年参加中国人民解放军,在十二兵团宣传队当演员,多次到前线慰问演出和采访。1953年调至中南军区政治部文艺创作室任创作员,同年加入中国作家协会武汉分会,自此经常深入海边部队及渔村。他比较熟悉战士及渔民生活,尝试过各种文学体裁,主要作品有:广东人民出版社出版的曲艺作品集《不可抵挡》(1962年)、短篇小说集《隔海的想念》(1964年)、短诗集《三支赞歌》(1959年,广东人民出版社)、小歌剧集《枣园红灯》(1977年)及叙事长诗《钓鲨的人们》(1959年,广东人民出版社)等。此外尚有已发表而未经辑集的诗歌、报告文学、短篇小说、曲艺作品、歌词、杂文等二、三百篇,其中小歌剧《数九春风》《出发之前》《银河岸边》曾在全国各地上演;歌词《当兵为什么光荣》《跳木马》《歌唱欧阳海》谱曲后得到广泛传唱,报告文学《女神箭手》(编入人民文学出版社的报告文学集)、短篇小说《两个哨兵》、相声《他是一个兵》等发表后得到好评。1975年加入中国共产党。粉碎“四人帮”后,创作了歌颂党中央、华主席的歌曲和小歌剧。1978年任广东省文联委员及中国作家协会广东分会理事。现为广州军区政治部文化部创作员。[3]

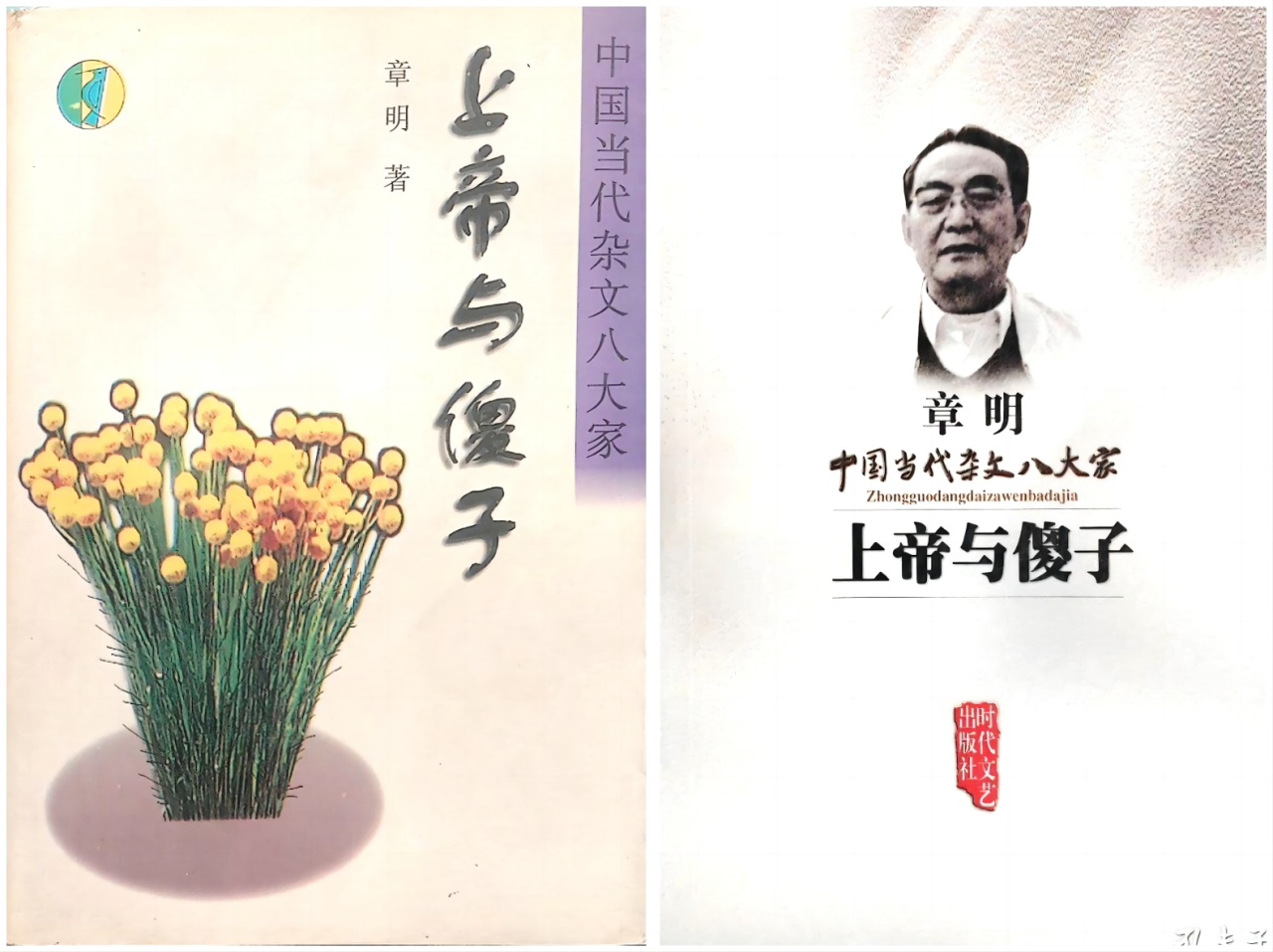

《中国文学家辞典·现代》第2分册出版于1980年,由于该著成书较早,对于章明文学创作的介绍,不免会显得不甚完整和准确,无法将章明在1980年之后的文学创作纳入叙述视野,因此便自然忽略了章明最为重要的文学身份:杂文家。事实上,1980年之后,章明主要从事的是杂文创作,先后出版了《剑花小集》《章明杂文随笔选》《章明作品选萃》《章明当代杂文选萃》《中国人有钱》《官多之患》《上帝与傻子》《当代杂文选萃——章明之卷》等多部杂文集,在《人民文学》《杂文选刊》《作品》《群言》《南风窗》《粤海风》《随笔》等刊物发表杂文二百余篇。

章明:《上帝与傻子》,春风文艺出版社1997年版、2000年版

2001年出版的《上帝与傻子》是章明较有影响的一部杂文集,该书的封面上,印有“中国当代杂文八大家”的字样,足见出版社对章明在杂文创作界地位的高度认可。内文中有“作者简介”一页,重点强调了章明的杂文家身份,同时也增补了一些此前的作者介绍中未曾有过的细节。抄录于下:

章明,原名章益民,江西省南昌县人氏,生于1925年9月。小学毕业后正值七·七事变日寇大举侵华,农园被焚毁,本人亦失学流亡两年,整个中学阶段均处于日机轰炸及逃避战火之中,因此至今仍留有“仇日情结”。高中毕业前夕因参加同学们[4]打伤欺压学生的国民党军事总教官,被学校开除,并被判处徒刑6个月,年未及20即成狱中囚徒。1946年考入武汉大学法律系,1949年7月武汉解放后参加中国人民解放军,此后长期在部队文艺单位工作,曾出版过长篇小说、诗集、戏剧集、曲艺作品集等20余种,今天看来,可观者不多,改革开放以来,以主要精力从事杂文创作,曾出版过杂文集《剑花小集》、《当代杂文选萃——章明之卷》(获1989年“新时期全国优秀杂文集奖”)、《章明作品选萃》以及《章明杂文随笔选》(获1996年广东省“鲁迅文学奖”)。[5]

现实生活中的章明,又是怎样的情形呢?曾任《随笔》杂志主编的秦颖,在初入职时,就曾登门拜访过杂志的老作者章明先生,他这样回忆当时的场景:“敲开门,午睡刚起来的章先生将我们让进房间。他个子不高,头发已白,戴副眼镜,很精神。室内一派老式知识分子的家具陈设,采光不好,墙上悬有字画。客厅南面是书房,玻璃推门隔着。他似乎看出我们的诧异,还没落座,就说:房子简陋一些,虽是陋室,惟吾德馨。幽默风趣,一下子就拉近了我们的距离。”[6]从秦颖的描述中,我们不难发现,现实中的章明,其实是一个异常和蔼且幽默的人,很难让人将他与那篇充满火药味的《令人气闷的“朦胧”》一文直接联系在一起。

二 误闯诗坛的杂文家

算起来,章明也并非诗歌的门外汉,甚至可以说,他也是一位资深的诗人。诗人、编辑家罗沙曾这样评价章明:“章明同志是多面手。他写小说、散文、戏剧和曲艺,也长期从事诗歌创作。”[7]由此可见章明与诗歌之间的亲密关系。他的诗作《青松下》发表于《人民文学》1966年第3期,《老班长探“家”》《野营二首》分别发表于《解放军文艺》1964年第7期和1965年第8期,《未完成的素描》在《长江文艺》1966年第4期刊出。他还出版过两本短诗集:《三支赞歌》(广东人民出版社1959年版)、《椰树翩翩》(花城出版社1982年版)以及一部叙事长诗《钓鲨的人们》(广东人民出版社1959年版)。

章明诗作

章明的诗以反映部队生活为主要题材,语言平易自然、通俗明了,充满生活气息。诗集《椰树翩翩》的责编罗沙,在该诗集的“编后小记”里这样评价章明的诗歌创作:“他的诗从生活出发,抒发的是真情,不是为写诗而写诗,没有那种空空洞洞的‘口号’或晦涩难懂的‘谜语’,因此,读来有真情实感。”[8]不难看出,这一评语,与章明本人在《令人气闷的“朦胧”》中所持的诗学观念是近乎一致的。

虽然“长期坚持诗歌创作”,但因为种种原因,章明在诗歌界的声名一直都不怎么响亮,或者说,他的诗歌写作并没有引起人们太多的关注,多数人并不知道他的诗人身份。真正在诗歌界产生极大反响,让人们无法遗忘的,还是这篇充满火药味的《令人气闷的“朦胧”》诗论文章。

诗歌评论并不是章明的主业,更不是他的专长。在章明的写作生涯中,关于诗歌的论述文字其实是不多的,根据现有的资料,我们能查找到的仅有两篇,除了这篇《令人气闷的“朦胧”》,另有一篇为《说真话,抒真情——兼论桂汉标的诗》。此外还有《中国当代诗家诗话辞典》收录的几则诗话文字。[9]撰写本文时,我曾联系过广东韶关老诗人桂汉标先生,希望能从他那里获取到更多关于章明的信息,尤其是章明的诗论文字,桂先生在微信上这样给我回复:

我手头没有章明先生的资料。我认识他是上世纪八十年代初年,花城出版社的罗沙先生邀我到他主管的花城诗歌室学习出版编辑业务,那时诗歌室出版《海韵》诗歌丛刊,罗沙带我去拜访当时广州的一些诗人、评论家和画家。有一天晚上去章家里拜访,当时他在《诗刊》发表了关于“朦胧诗”的第一篇文章,把当时一些与过去风格完全不同的比较难懂的诗命名为“朦胧诗”。后来罗沙请他为《海韵》发表的诗作些评论……因为三个月后我又回到韶关建工局原单位从事基层宣传和工会工作,再也没有与章先生有什么联系了。因为他后期主要从事杂文写作,好象关于诗的文章也写得比较少了……[10]

《说真话,抒真情——兼论桂汉标的诗》一文发表于花城出版社1982年1月出版的《海韵》诗丛刊第六集上,从桂汉标给我的微信回复中,不难得知,章明此文为应约而写。该文将“说真话,抒真情”视为诗歌创作要达到的重要目标之一,这是不存在任何问题的,但也没有多大的创见,因为“说真话,抒真情”其实是一切文学作品都应该达到的最基本美学要求,绝不只是诗歌。

在诗歌界引起了轩然大波的《令人气闷的“朦胧”》一文,在章明那里也许并没有被当作一篇正儿八经的诗学论文来看待,或者说作者只是将其视为一篇以当时的诗歌现状为本事而创作的杂文。该文1980年在《诗刊》发表,随后收入了1982年出版的杂文集《剑花小集》之中,就从某种意义上说明了这一点。的确,细究起来,这篇文章中对两首“朦胧诗”的分析,显得很不专业,甚至可以说有些强词夺理,连基本的诗学常识都不具备。比如对杜运燮《秋》的分析,章明在文中如此写道:

这首诗的立意和构思都是很好的,但是在表现手法上又何必写得这样深奥难懂呢?“连鸽哨也发出成熟的音调”,开头一句就叫人捉摸不透。初打鸣的小公鸡可能发出不成熟的音调,大公鸡的声调就成熟了。可鸽哨是一种发声的器具,它的音调很难有什么成熟与不成熟之分。天空用“平易”来形容,是很希奇的。“紊乱的气流经过发酵”,说气流发酵,不知道是不是用以比喻气流膨胀,但膨胀的气流酿出“透明的好酒”又是什么意思呢?“秋阳在上面扫描丰收的信息”,信息不是一种物质实体,它能被扫描出来吗?[11]

诗歌创作讲究的是“无理而妙”,“连鸽哨也发出成熟的音调”,正因为“鸽哨是一种发声的器具,它的音调很难有什么成熟与不成熟之分”,诗人如此表达才产生了“无理而妙”的表达效果,从而将新的时代到来的历史信息艺术地传达出来。天空本来是没有“平易”与否之分的,但诗人采用“以我观物”的方式,识辨出天空“平易”的精神状态,这又有何“希奇”可言?“秋阳在上面扫描丰收的信息”,是典型的“以实写虚”的诗歌笔法,这样的表达是诗歌言说中常见的套路,在此质疑其表达的合理性,不仅在诗学原理上无法成立,甚至还可能步入“死于句下”的阅读误区。

作为一篇诗学论文,《令人气闷的“朦胧”》在学术的专业性上显然是有所欠缺的。不过作为一篇杂文,此文所具有的价值和分量却值得充分肯定。首先,文中使用的杂文笔法,不乏精彩和神妙之处,如“也有少数作者大概是受了‘矫枉必须过正’和某些外国诗歌的影响,有意无意把诗写得十分晦涩、怪癖,叫人读了几遍都得不到一个明确的印象,似懂非懂,半懂不懂,甚至完全不懂,百思不得一解。对于这种现象,有的同志认为若是写文章不应如此,写诗则‘倒还罢了’,但我觉得即使是诗,也不能‘罢了’,而是可以商榷、应该讨论的”,“再说,在全国人民紧张努力奔四化的今天,大家都很忙。‘人间要好诗’,读一首好诗当然不会像吃冰棍那样容易,但我也希望不要像读天书那样难。猜来猜去猜了半天而仍无所获或所获甚微,就像苏轼《读孟郊诗》里说的:‘初如食小鱼,所得不偿劳,又似煮彭越,竟日嚼空螯。’这实在是一种人力和精神的浪费”。[12]这样的杂文话语无疑是充满幽默风趣的,同时也不无道理。其次,文中指出的文章语言晦涩、让人难懂的文学现象(同时也是一种“社会现象”)在当时乃至今天都是确乎存在的,因此这篇论文也在一定程度上有力发挥了杂文“针砭时弊,激浊扬清”的社会功能和批判作用。

三 “朦胧诗”论争与章明的命运

1980年代初期围绕“朦胧诗”展开的论争明显分为两个阵营,肯定和支持者以谢冕、孙绍振、徐敬亚、吴思敬、刘登翰等人为代表,否定和反对者以臧克家、李元洛、章明、丁力为代表。章明的《令人气闷的“朦胧”》虽然是激起论争的重要导火索,但作者本人可以说是这场论争中唯一的诗坛“局外人”,因此除了他这篇论文之外,人们对他的其他方面并不关注,知之甚少,这为章明之后在诗坛的命运埋下了伏笔。

程光炜认为:“(当时)引起轩然大波的是评论家谢冕发表在5月7日《光明日报》上的《在新的崛起面前》,正是这篇短文拉开了新诗潮争论的序幕。”[13]的确,从发表时间来看,谢冕的文章在5月,章明的文章在8月,谢文在前章文在后这是毫无疑问的,因此说谢文是拉开新诗潮争论序幕的重要论文,肯定是不错的。不过,真正把“朦胧诗”论争引向公开化和激烈化的无疑是章明的文章。这是因为,谢文尽管指出了新的诗潮正在“崛起”这一文学现象的存在,并呼吁人们要努力适应新的美学浪潮,彰显的是一种基本的态度和立场,并没有将新诗潮可能存在的症结和利害明确指出,因此它引发剧烈论争的可能性其实并不大。章文直接将这批新潮诗概括为“晦涩、怪癖,叫人读了几遍都得不到一个明确的印象,似懂非懂,半懂不懂,甚至完全不懂,百思不得一解”的“朦胧体”诗,才真正触及问题的实质,也令论争双方一下子找到了明确的靶子。在这个意义上,将《令人气闷的“朦胧”》视为激发论争的重要导火索,在我看来是没有争议的。

谢冕:《在新的崛起面前》,《光明日报》1980年5月7日第4版

客观地说,谢冕当时其实也并没有读懂那批“崛起”的新诗人所创作的新潮诗,因此他将这些诗命名为“‘古怪’的诗篇”,就在情理之中了。之所以我认定谢冕本人在当时并没有完全读懂“朦胧诗”,是基于这样的考虑:其一,新中国成立以来长期积累、逐渐形成的诗歌创作和欣赏观念,对于人们理解和接受“朦胧诗”来说是不利的,“多年来,传统的美学规范占统治地位,大家接触到的都是直观、具体、激情外露、不用深思、不需读者艺术再创造就可以懂得的作品,因此已对这种作品形成相当牢固的‘定位期待’”[14]。谢冕也是在这样的历史环境下成长起来的,尽管他长期在北京大学学习和工作,可能在诗学经验和知识的积淀上要比一般人深厚,但要想完全摆脱当时的历史语境,其实也并不可能。其二,如果说诗歌创作是诗歌观念的某种间接反映的话,那么谢冕在1970年代创作的诗歌与章明同时期的诗歌在风格特点和审美形式上,其实没有多少差异,这也从某个侧面说明两个人在诗歌的见解上并无本质的区别。我们可以比较下述两首诗:

《岔河边防哨抒情》[15],谢冕

我把千山万水留在身后/祖国的边境在向我招手/边寨勐满前行十一块路碑/每一块路碑都令我欲久久停留∥尽管我的乡土广阔无垠/前面毕竟奔腾着异国的溪流/无论是一片树叶或是一块黄土/此刻却占据我激跳的心头∥我把脚步迈得很轻很轻/我不想惊动前沿宁静的哨楼/我知道祖国在谛听我的足音/这足音在把每一扇温暖的窗轻叩∥绿色的国境线到处花香虫鸣/战士的眼里却充满雷鸣电吼/摸索着每一滴露珠,每一缕炊烟/神圣的土地不许野兽行走∥这里虽是祖国最后一座峰峦/这里却是守卫祖国的第一个山头/边防战士举枪致敬/把来自首都的客人热情迎候∥二十年前我曾是一名士兵/也曾持枪守卫过绿色的港口/战士的情感召唤我化为一块界碑/千秋万代把神圣的边防镇守

1973年12月18日,澜沧惠民

《小岛上的行列》[16],章明

衬着四周浩淼的烟波,/迎着团团飞溅的白浪,/一列战士列队行进/在这没有居民的小岛上。∥甩着胳膊,挺起胸膛/沙沙沙,步伐多雄壮!/刺刀拨落了一路柳花,/军徽映红了万点波光。∥他们是去巡逻沙滩和岩岸,/还是打靶归来返回营房?/那庄严的神态,整齐的步调,/就像行进在节日的大街上。∥谁说没有欣羡的目光?/看青山在探头,白帆在张望;/谁说没有欢呼的声浪?/听海鹰在唿哨,海浪在鼓掌。∥呵!那大陆上紫色的群山,/那天安门上金色的太阳,/都在看呵,看我们英雄的海防战士/庄严地,行进在小海岛上。

上引两首诗在内容和形式上有着诸多的相近之处,都做到了现实主义和浪漫主义相结合,均可划归生活抒情诗一类中。在内容上,二者都写到了祖国的秀丽山水,都写到了部队生活;在形式上,都以四行一节作为诗体建构形式,都做到了每节押尾韵,不同的是,谢冕的诗是一韵到底,章明的诗则是每节都换韵。

似乎可以说,谢冕和章明对于“朦胧诗”的认知差异,主要不是体现在诗学层次的高低上,而是体现在接受态度的迥然不同上。如果说章明是从态度上就不接受和欢迎“朦胧诗”的话,那么谢冕则是秉持着一种开放和宽容的心态,对之加以容忍和接纳的。谢文的可贵之处就在于,它极力倡导人们要理性和冷静地对待这股新的创作诗潮,要以宽宏和容忍的态度来接受这批“古怪”诗:“越来越多‘背离’诗歌传统的迹象的出现,迫使我们作出切乎实际的判断和抉择。我们不必为此不安,我们应当学会适应这一状况,并把它引向促进新诗健康发展的路上来。”“接受挑战吧,新诗。也许它被一些‘怪’东西扰乱了平静,但一潭死水并不是发展,有风,有浪,有骚动,才是运动的正常规律。当前的诗歌形势是非常合理的,鉴于历史的教训,适当容忍和宽宏,我以为是有利于新诗的发展的。”[17]谢冕所持的这种宽宏和包容的诗学态度,是与当时改革开放的时代精神极为合拍的,因而具有着某种“思想解放”[18]的意义和功效。

“朦胧诗”论争中,最具影响力的无非并称为“三次崛起论”的三篇文章,即谢冕《在新的崛起面前》、孙绍振《新的美学原则在崛起》、徐敬亚《崛起的诗群》。其实这三篇文章在为“朦胧诗”辩护中所扮演的角色和起到的作用并不是一致的。谢冕和孙绍振的前两篇“崛起”论,只是呼吁人们从态度和观念上来正确对待“朦胧诗”,承认它们的历史合法性,但并没有真正解决如何读懂“朦胧诗”的根本问题,在一定意义上,它们可以说是吹响了推举“朦胧诗”进入历史舞台的冲锋号。只有徐敬亚《崛起的诗群》,才较为系统地阐释了“朦胧诗”的历史渊源、美学理路和艺术特征,从而从实质上说明了“朦胧诗”是可解可懂的,而不是晦涩难懂的,这篇文章才真正算得上是为“朦胧诗”攻城拔寨,并最终占据历史领地而进行的实弹作战。由于徐敬亚的“崛起”论从根本上证明了“朦胧诗”并不朦胧晦涩的客观事实,从而让“晦涩”论者一时之间感到有些难堪甚而恼羞成怒,因此徐文后来受到的质疑和批判最为激烈,反击他的人也最多,自然就可想而知了。

徐敬亚:《时刻牢记社会主义的文艺方向——关于“崛起的诗群”的自我批评》,《人民日报》1984年3月5日

尽管徐敬亚最终受到了来自官方的严厉批判,并被迫在《人民日报》上发文做学术检讨和自我批评,但总体来说,“朦胧诗”论争是以支持派的胜利而告终的,北岛、舒婷、顾城等“朦胧诗人”得到人们的高度认可,并顺利进入当代文学史的叙述框架之中,即是这一结果的最好证明。关于“朦胧诗”的论争还带来了一些连锁反应,它不仅促进了诗歌创作的繁荣,也促成了诗歌创作批评的繁荣:“诗理论批评改变了以往严重非艺术化的侵蚀而回到艺术批评自身,批评已把它的触角伸向诗美的认定和探究,伸向艺术理论的研讨和建设。”[19]也就是说,诗歌批评日益朝向专业化和学理化的方向发展,越来越偏重于对诗歌文体内在美学要素和艺术规律的探究和阐发。在此基础上,一大批专业性的诗歌批评家也应运而生,例如谢冕、孙绍振、吕进、叶橹、骆寒超、杨匡汉、阿红、张同吾、袁忠岳、尹在勤等“30后”诗评家,吴思敬、朱先树、徐敬亚、姜耕玉、陈仲义、杨远宏等“40后”诗评家,程光炜、陈超、唐晓渡、沈奇、耿占春等“50后”诗评家,张清华、罗振亚、李震、孙基林、江弱水、敬文东等“60后”诗评家,以及“70后”“80后”诸多更为年轻、更有锐气的批评家们。

1980年代初期,当“朦胧诗”论争还在如火如荼地展开着的时候,作为引发论争的重要人物之一的章明,却早已转移到了新的战场,在杂文创作界大放异彩,一时之间风生水起,不再理会诗坛上的事情。章明的形象,也就定格在了阻碍新诗潮发展的“逆流”[20]这一认知上。

余 论

由章明的《令人气闷的“朦胧”》引发的那场有关“朦胧诗”的激烈论争,虽然距今已经四十年有余了,但今天看来,我们对这场论争所释放的信息和具有的意义,其实并没有完全接收和彻底消化,其中仍然存在许多方面,值得我们作进一步的探讨和富于深度的反思。

首先,关于诗的“懂”与“不懂”。这是百年新诗史中一个永远纠缠不清的话题,它既与诗歌文本本身的语言构造有关,也与阅读者自身的知识积累、美学经验和解读能力有关。同一个文本,在不同的读者那里所呈现的面貌肯定是不一样的,对于知识丰富、解读能力强的读者来说,再含蓄晦涩的作品,也可能是可以理解和阐释的,而这样的文本,对于缺乏必要的知识储备、很少审美经验的人来说,那就不啻为天书了。同时,读者的阅读反馈,并不能作为论评文本高下的必要依据。也就是说,我们不能以“能懂”或者“难懂”为标准,来判断一首诗是好诗或者坏诗。通俗易懂的诗不一定就是好诗,晦涩难懂的诗不一定是坏诗。换个角度说,有些好诗也是通俗易懂的,有些好诗却写得含蓄朦胧。与此同时,以“隐喻”和“象征”为基本的表达策略的朦胧诗,相比于其他类型的诗歌来说,理解起来会显得更为困难,这是毫无疑问的。“从阅读、欣赏活动也是一种创造性活动的意义上来讲,诗歌的隐比诗歌的显更能激发读者创造的潜能。当然,这也不是说诗歌越朦胧越好,诗歌一旦走向朦胧的极端,就有可能变得晦涩难解,使读者的阅读过程陷入僵局。”[21]这就给诗人提出了较高的要求,诗歌创作既不能太显在,让读者一眼看穿,找不到“余香和回味”[22];又不能太隐晦,让读者深感“似懂非懂,半懂不懂,甚至完全不懂,百思不得一解”(章明)。总之,在诗歌的隐与显之间,诗人必须努力做到“适度”,只有把握好了这个度,才有可能创作出更为优秀的诗歌作品来。

其次,关于诗歌批评的专业化。“朦胧诗”注重诗歌表达的“象征”和“暗示”,它所具有的意义是不可能一看就懂,轻易就明白的,只有借助必要的诗学知识和现代的审美观念才能更有效地理解和把握,这就对读者的阅读能力提出了较高的要求。为了让“朦胧诗”为更多的读者理解和接受,专业性的阅读引导和诗歌知识普及就显得十分必要和迫切了,在此基础上,诗歌批评专业人才的培养就被提上了议事日程。新时期以来,具有专业能力的诗歌批评家的大量涌现,专注于诗歌文本内部的审美批评论文的层出不穷,便是这种诗歌批评专业化的直观体现。诗歌批评的专业化有其不可忽视的积极意义,它大大促进了诗歌理论的发展,也促进了诗歌读者阅读能力的提升。但它的负面作用也显而易见。诗歌批评的专业化最有可能导致批评的社会功能的萎缩,当诗歌批评越来越专注于自我的专业特性时,它就会逐渐变成一种封闭的、僵化的知识生产活动,它与社会的关联不再密切,与现实社会和日常生活之间会越来越脱节,人们对诗歌批评加以关心和关注的可能性由此便会变得越来越小,诗歌批评从而就会陷入“圈内热闹,圈外冷漠”的尴尬境地中。回过头来看章明以杂文笔法写作的《令人气闷的“朦胧”》一文,尽管在专业性上有所不足,但它有着鲜明的问题意识和社会关注视野,这才可能引起来自圈内和圈外人士的普遍关注。

还有,否定性评判与新诗理论建构的关系。章明的《令人气闷的“朦胧”》一文是从否定的角度来评判“朦胧诗”的,在百年新诗史上,这样立足于否定角度对新诗加以评判的批评理论文字其实也并不少,比如胡先骕《评尝试集》、胡梦华《读了〈蕙的风〉以后》、闻一多《〈女神〉之地方色彩》、成仿吾《诗之防御战》、穆木天《谭诗——寄沫若的一封信》、草川未雨《中国新诗坛的昨日今日和明日》、毛泽东《致陈毅》、孙绍振《向艺术的败家子发出警告》等。这些对新诗作了否定性评判的批评文章,我们不能只是以新诗发展的“逆流”“观念保守”等断语加以简单处理,而是应从新诗批评理论的历史建构角度来谨慎对待和重新认知。从物理学的角度说,力的作用力与反作用力是相互依存的。在诗学场域里,肯定性评述和否定性评判也如同两股相反的作用力一样彼此共存着,它们在中国新诗的历史发展中都各自发挥着一定的功能和作用。在这个角度上,重新评价章明《令人气闷的“朦胧”》一文的诗学意义和历史价值,也是存在某种可能的。

张德明

岭南师范学院文学与传媒学院

524048

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2024年第3期)

注 释

[1]姚家华指出,诗的“朦胧”和“朦胧诗”的提法,起于《诗刊》1980年8月号章明的文章《令人气闷的“朦胧”》。作者把认为“似懂非懂,半懂不懂,甚至完全不懂,百思不得一解”的诗,“姑且名之为‘朦胧体’”。在此之后,“朦胧诗”的说法就被接受下来,成为诗坛上的新的命名了。姚家华:《朦胧诗论争集·后记》,姚家华编:《朦胧诗论争集》,学苑出版社1989年版。

[2]杨放辉等主编:《中国当代诗家诗话辞典》,北岳文艺出版社1992年版,第154页。

[3]北京语言学院《中国文学家辞典》编委会编:《中国文学家辞典·现代》第2分册,四川人民出版社1980年版,第661~662页。

[4]此处疑有脱文,似应为“参加同学聚会,打伤”云。

[5]章明:《上帝与傻子》,时代文艺出版社2001年版。

[6]秦颖:《貌相集·章明》,《粤海风》2017年第1期。

[7]罗沙:《〈椰树翩翩〉编后小记》,见章明《椰树翩翩》,花城出版社1982年版,第118页。

[8]罗沙:《〈椰树翩翩〉编后小记》,见章明《椰树翩翩》,第118页。

[9]这几则诗话为:“我喜爱清新、刚健、深入浅出、有民族风格、讲求诗美和韵律的诗。当然,这只是我个人的爱好,不能要求别人也如此。”“我不喜欢‘令人气闷的朦胧’(即晦涩、看不懂),至今仍坚持这个观点。”“只要符合‘二为’方针,一切风格流派都有探索和争鸣的权利,排他性、领袖欲、骂倒别人、自立为王,都不利于新诗的发展进步。”可以视作《令人气闷的“朦胧”》观念的简要概括。

[10]桂汉标微信留言,2023年8月29日10:48。

[11][12]章明:《令人气闷的“朦胧”》,《诗刊》1980年第8期。

[13]程光炜:《中国当代诗歌史》,中国人民大学出版社2003年版,第189页。

[14]李黎:《“朦胧诗”与“一代人”——兼与艾青同志商榷》,《文汇报》1981年6月13日。

[15]出自谢冕诗集《爱简》,北京大学出版社2022年版。

[16]出自章明诗集《椰树翩翩》,第9~10页。

[17]谢冕:《在新的崛起面前》,《光明日报》1980年5月7日。

[18]程光炜这样评价“朦胧诗”论争:“这里讨论的命题已不在诗学的范畴,实际已推进到思想文化的范畴之中,带有‘思想解放’时期的鲜明时代特征。”见程光炜《中国当代诗歌史》,第190页。

[19]谢冕:《朦胧诗论争集·序》,姚家华编:《朦胧诗论争集》。

[20]在《中国当代诗歌史》中,程光炜这样评价章明:“他的《令人气闷的‘朦胧’》一文,对诗坛上所谓‘怪诞’‘晦涩’的作品进行了无端指责,表现出作者在诗歌阅读上单调的艺术趣味,同时也代表了在长期的闭关锁国之后人们谨小慎微的文化心态和因循守旧的思想倾向。”见程光炜《中国当代诗歌史》,第191页。

[21]王爱松:《朦胧诗及其论争的反思》,《文学评论》2006年第1期。

[22]在为刘半农的《扬鞭集》所作的序言中,周作人对当时的白话诗现状表达了自己的不满,他指出:“中国的文学革命是古典主义(不是拟古主义)的影响。一切作品都像是一个玻璃球,晶莹透澈得太厉害了,没有一点儿朦胧,因此也似乎缺乏了一种余香与回味。”见周作人《〈扬鞭集〉序》,杨匡汉、刘福春编:《中国现代诗论》上编,花城出版社1985年版,第129~130页。

|