|

李丽 | 儒丐《北京》与老舍《骆驼祥子》的互文性研究——旗人文化脉络中北京西郊旗人青年进城

青年时期儒丐

内容提要

两位旗人作家儒丐《北京》和老舍《骆驼祥子》先后讲述了1910年代宁伯雍和1920年代祥子,两代北京西郊旗人青年进城的故事。民初京郊旗人青年进北京城谋生,既是历史现实,也是族群衰落的寓言。隐喻着北京旗人原有秩序被打破,独属于旗人历史荣耀的衰败,旗人最引以为傲的族群品质在现实面前无力救赎的辛酸和痛楚。从旗人文学脉络中梳理旗人作家在创作京郊旗人青年进城这一题材上的连续性,以及老舍小说在创作及意义生成中,存在旗人族群语境与现代文学语境两个语境,并且这两个语境的意义生成路径并不完全相同。《骆驼祥子》结尾老舍将祥子的悲剧归结为“个人主义的末路鬼”,在现代文学语境中是1930年代反思五四个人主义思想的回应,同时也是民国时代在旗人文化语境内部的断言,一个旗人是不可能忘却自己族群的痛苦,凭个体努力实现生命的救赎。

关 键 词

旗人族群历史 北京城殇书写 实事小说

老舍小说《骆驼祥子》中有一处细节,祥子遭兵劫丢车逃回人和车厂,虎妞看祥子回来说:“祥子,你让狼叼去了,还是上非洲挖金矿去了。”[1]在文本中这一细节对展开故事情节无足轻重,而“去非洲挖金矿”,在民初北京旗人语境中,不仅确有其事,还被其他旗人作家写进作品。年长于老舍十六七岁的旗人作家儒丐[2],在1920年创作了小说《海外掘金记》[3]。小说主人公旗人青年贺更生,庚子后在城里无法维系生活,合家搬到北京西郊岳父家里居住。因寄人篱下又没法养活妻子孩子,贺更生便应募“招募华工”的广告到南非特兰斯瓦(今称德兰士瓦)金矿做苦力。

1940年代儒丐

1899年南非特兰士瓦和奥兰治自由邦发现大量的钻石和黄金矿藏。为争夺这块宝地,英国发动了“布尔战争”。到1902年战争结束,这一地区被纳入英属南非殖民版图,建立兰德金矿。兰德金矿建立后劳动力严重短缺,黄金产量锐减。1903年开始英国殖民者将目光锁定了驯服、廉价的华工。经过英国议会批准,1904年5月15日中英签订《中英会订保工章程》。该条约签订后,英国成立了招工公司,总部设在天津英租界。名为招工实际是由洋行、买办、奸商、拐子层层立约包揽,辗转贩卖人口。招工开始不久,天津郊区和北京就不断发生丢失人口案件。[4]

民初北京小报对英国在北京招工也有报道,1904年《京话日报》连续刊登英国南非金矿招工的新闻,“前天又有个天津人,到北京招工,手里拿了个英国旗,在天桥一带,见人就拉,共招了二百多人,便装火车到天津去了。这起工人是要到南斐洲去开矿的,斐洲的情形,与英人待承的光景,各报上都说过”[5]。时人谢子修根据自己1904年10月在南非依士兰(EAST RAND PROPRIETARY)金矿工作的经历写成《游历南非洲记》,书中记载了华工在南非金矿的非人待遇:1904年7月27日“二帮华工船系由天津到拿他堆品埠者,载有华人一千九百六十九名,此等人均生长在北方”[6]。依士兰就是兰德金矿,而德兰士瓦就是兰德金矿的所在地。从时间上看,儒丐小说《海外掘金记》中贺更生离家三四年,回来时“火车向北京开去,三小时的工夫,已然到了正阳门。好几年没见国门了,那时正阳门楼,是新修的,焕然一新”[7]。1900年八国联军入侵,北京正阳门破损严重,1905年正阳门重修,所以贺更生去非洲做苦力的时间大致就是1903—1906年。谢子修《游历南非洲记》中记载当地华工发动过罢工,儒丐在《海外掘金记》中也描写了华工罢工的情形。

可见儒丐小说《海外掘金记》延续了清末旗人“实事小说”的传统,小说所记载的故事都有真实的“本事”。清末北京附近的穷人确有去非洲金矿做工的实事,进入北京人的日常口语表达,便是虎妞说“祥子,你让狼叼去了,还是上非洲挖金矿去了”的来处。如果从现代文学的视角看,虎妞的这句话就是一句无须特殊关注的“虚”话,而在北京旗人文化中它就是有历史、有来处的,在不同旗人作家那里反复叙说的“实”话。

《海外掘金记》连载于《盛京时报》

这些反复出现在旗人创作中的内容,形成了不同旗人作家作品间相互对话、相互指涉的互文式文本意义生产链。通过对不同旗人作家作品的文本间性研究,揭开老舍小说在创作及意义生成中存在旗人族群语境与现代文学语境两个语境。本文着重在旗人语境中对“北京西郊旗人青年进城”进行语境化、互文式的解读,展示老舍《骆驼祥子》在旗人文化中的内涵。

一 “咱们的”祥子是谁的祥子

这种“虚”与“实”还体现在两个不同语境中的读者对老舍作品的理解上。1950年代《骆驼祥子》被搬上话剧舞台,祥子的扮演者李翔回忆老舍对待祥子的态度和一场特殊的演出颇值得玩味。“每当我和老舍先生一起谈到祥子的时候,先生总爱说‘咱们的祥子如何,如何’……‘咱们的’中还包含着老舍先生对祥子的特殊感情。这也是我和先生不断接触中感受到的。每当先生提到祥子时,给我一种错觉,好像先生不是谈小说中的人物,而是谈一位至友,并确有其人似的。”话剧演员李翔将老舍“咱们的”归因于老舍尊重舞台艺术规律,观众认可祥子是因为老舍尊重劳动人民。但是这篇回忆录也表现了李翔无法用“舞台艺术规律”和“劳动人民”等接受框架涵盖的疑惑,他也察觉到老舍对祥子的感情超过了一般意义上作家与小说人物的情感。而专门演给三轮车工人的话剧《骆驼祥子》的演出现场更提示《骆驼祥子》存在另一个不同于经典现代文学语境的意义生成场:“那确是一场与众不同的演出,开演前一个多小时,三轮车把剧场门前挤得水泄不通了。他们用三轮车拉着自己的亲友,家属陆续拥入剧场。他们身穿新衣,在观众席里相互问好,寒暄,真像是过节和盛会,声音之大,透过大幕传入台上,台上人们担心演员秩序要乱。不料,大幕一拉开,立即鸦雀无声了。反应之强烈,使台上台下融为一体了。而演出后,他们仍沉浸在剧情中,静悄悄离开了剧场。当我把这一切告诉先生时,他好像若有所思似地望着天花板,一声不响。半天,才自言自语地说:‘咱们祥子要活到今天,能看戏多好啊……’”[8]即使没有在演出现场,老舍似乎也和三轮车工人群体共享一种隐秘的契约。“咱们的祥子”中的“咱们”是谁?或者说“咱们”首先是谁?

很多研究者根据小说中“生长在乡间,失去了父母与几亩薄田”的描写,将祥子看作破产农民。而将“乡间”和“土地”看作农民,是在汉族农耕文化语境下认知祥子。在清末民初旗人语境中,北京外城拥有一定土地的人,并不一定是传统意义上的农民。关纪新在《老舍评传》中根据祥子的名字、性格等方面特征,认为“祥子”是民初旗人。[9]王佐贤在《辛亥革命后北京满族人丁的变迁》中也确认了祥子旗人的身份,“有的人还有把子力气(大部分是贫苦的满族人),只好拉了人力车,‘骆驼祥子’就是其中之一”[10]。

几百年的八旗制度限制了旗人独立谋生的能力,民国初年失去八旗庇护的旗人,生存陷入危机,当时旗人男子拉洋车、做巡警成为一种普遍现象。儒丐小说《北京》开篇就是旗人青年宁伯雍与拉洋车的旗人互相试探确认族群身份的过程。宁伯雍说:“你倒不必快跑,我最不喜欢拉车的赌气赛跑,你只管自由着走便了。”车夫见说果然把脚步放慢了些。此时宁伯雍在车上问那车夫道:“你姓什么?”车夫道:“我姓德。”宁伯雍道:“你大概是个固赛呢亚拉玛。”[11]车夫说:“可不是,现在咱们不行了。我叫德三,当初在善扑营里吃一份饷,摔了几年跤,新街口一带,谁不知跛脚德三!”宁伯雍说:“原先西城有个攀腿禄,你认识么?”德三说:“怎不认得!我们都在当街庙摔过跤,如今只落得拉车了,惭愧得很。”宁伯雍说:“你家里都有什么人?”德三说:“有母亲,有妻子,孩子都小,不能挣钱。我今年四十多岁,卖苦力气养活他们。”宁伯雍说:“以汗赚钱,是世界头等好汉,有什么可耻!挣钱孝母,养活妻子,自要不辱家门,什么职业都可以做。从前的事,也就不必想了。”德三说:“还敢想从前!想起从前,教人一日也不得活!好在我们一个当小兵儿的,无责可负,连庆王爷还觍着脸活着呢。”[12]

1924年盛京时报社发行的《北京》

在这段描述中,可以看到宁伯雍与车夫之间隐秘的“互识”过程。宁伯雍问“你姓什么”并非无关紧要的闲聊,而是在试探车夫是否与自己一样是旗人,而车夫说自己姓德,宁伯雍就确认他是一个旗人,车夫也是在谈话中确认了宁伯雍的身份。二人才有了一段同为没落旗人相互勉励的对话。

老舍在《我这一辈子》中这样写道:“巡警和洋车是大城里头给苦人们安好的两条火车道。大字不识而什么手艺也没有的,只好去拉车。拉车不用什么本钱,肯出汗就能吃窝窝头。识几个字而好体面的,有手艺而挣不上饭的,只好去当巡警。”[13]儒丐在小说《如梦令》中这样说:“我不是阿好,私心要夸奖北京的警察,恐怕也是世界的公论,北京的警察,无论设在哪一国的都会里,也是公正的,人道的,他们好像是固穷的君子,多半受过孔子洗礼似的,北京的老警察,有由清末勤续到今日的,他们除了年纪已老,什么都没有加多,赌买和请托,绝对打不倒他们。”[14]儒丐对民初北京警察来处的说明,可以解释老舍小说《我这一辈子》《四世同堂》中北京巡警为何那么可亲可爱。与儒丐《北京》中直接点名拉洋车的旗人身份,直接道出北京巡警是清末勤续而来的表达不同,老舍用“苦人”替代了穷苦旗人的表述,这一方面是民初旗人伤痛被社会结构性遗忘和压抑,老舍力图在公共语境曲折地言说;另一方面也是老舍基于自己族群历史参与对整个社会的反思。这就造成老舍小说中基于旗人文化与现代文学两种语境的双声叙事,而这两种叙事声音彼此并不冲突。

老舍为何不写祥子是内城旗人呢?这样祥子对北京城的深厚情感在文本中会更合理,却特意安排祥子来自京郊呢?这在现代文学语境中无法解释,可在旗人传统中就再明晰不过的了。

1925年6月儒丐发表《财政次长的兄弟》刊载在《神皋杂俎》小说栏目,儒丐指天发誓地强调文中事件的真实性,“此篇纯粹写实,不加伪饰,至于行文,是用我自己描写方法,如有半点私心,甘当天谴”。这篇文章讲述了刚刚发生在北京西郊健锐营的事情,北洋政府一位财政次长的兄弟将健锐营所在的西山半山上的一个小庙买去作自己的别庄,还霸占了山脚下的甘泉。他作威作福,欺负当地穷旗民,“见有穷民来汲水,非打即骂。他看那些穷人畏他的淫威,撒腿逃命,他拍手大笑,得意非凡”。而这位财政次长的兄弟在当时并不是个案,“西山一带,较他有钱而且有势力的官许富豪,多的很。清室的遗产,和旗民的地基,都被侵占尽了”。儒丐为此还创作了剧本《两个讲公理的》,就是以陆军部拍卖北京外三营[15]的官产为背景,“现在中央穷的要命,我这陆军部又不能来财,除了拍卖旗营的官产,并一点特别油水也得不着”[16]。外三营的旗民代表提出,外三营是二百年前建造的,建造后旗人自行修缮维护,名为官产实为私产。民国并未履行清帝退位诏书中的优待条款,旗人生计艰难,再将旗营作为官产拍卖,外三营十万旗人连住的地方都没有了。儒丐讲述的北京外三营旗人进入民国不断恶化的生存处境,正是老舍《骆驼祥子》中祥子进城的前史。付立松在《老舍与清末民初京旗作家群文学渊源考论》一文中,根据祥子偷了骆驼“跑回海甸”“找到静宜园,闭着眼他也可以摸到海甸去”推断祥子来自京西圆明园护军营。[17]

儒丐说《财政次长的兄弟》《两个讲公理的》的素材来源是:“我有一个朋友,新从北京省亲回来,便到我家里一叙。我们相见之后,寒暄数语,便谈及家乡的事情。因为家乡事,是我要问而怕听的,譬如临死的牺牲,虽然心胆欲裂,眼睛总要瞅一瞅屠者所持的尖刀。我家乡的事,原是一言难尽,而眼望那刀,心里仍是有一线希望。什么希望,也无非妄想那刀,或被一种不思议的势力,摄去便了。”[18]老舍创作《骆驼祥子》的过程与儒丐创作《财政次长的兄弟》颇为相似,“记得是在民国二十五年春天吧,山大的一位朋友跟我闲谈,随便的谈到他在北平时曾用过一个车夫。这个车夫自己买了车,又卖掉,如此者三起三落,到末了还是受穷。听了这几句简单的叙述,我当时就说:‘这颇可以写一篇小说。’紧跟着,朋友又说:有一个车夫被军队抓了去,哪知道,转祸为福,他趁着军队转移之际,偷偷的牵回三匹骆驼来”。在创作过程中,“我首先向齐铁恨[19]先生打听骆驼的生活习惯。齐先生生长在北平的西山,山下有许多家养骆驼的”。可见儒丐《财政次长的兄弟》《两个讲公理的》和老舍《骆驼祥子》都是有“本事”的,这与清末旗人小说家“实事小说”的传统一脉相承,同时也有作家的旗人朋友参与创作,而这些人很可能是作者创作作品时的理想读者。

“咱们的祥子”是一个复杂的意义生成结构,它需要先经过旗人文化的“咱们的祥子”集聚一个有力的族群情感内核,才在劳苦大众的“咱们的祥子”中获得打动人心的效果。厘清这一点可见老舍创作的复杂性和丰富性。

二 京郊旗人青年进城的旗人族群隐喻

如果将“祥子”放在旗人小说中,就会发现“京郊旗人青年”进北京城谋生不是老舍的专利。儒丐的小说《北京》以自己的经历为原型,描写了京西旗人青年宁伯雍在民元进城谋生的故事,记录了民初旗人的族群经历和儒丐熟悉的北京城的堕落。《北京》和《骆驼祥子》共同讲述了两代京郊旗人青年进城谋生,想凭借自己的努力清白活下去而不得的故事。

陈均编订版《北京》

宁伯雍希望凭借自己的学问在报界糊口,“什么与官场政治界有关系的事,不但不愿去做,而且连想也不敢想它,知道他的性质和能力,绝对不是可以在政界里活动的。他索性把一切妄想都屏除了,一心要做一个文学家,他所研究的文学,是切于实际,于人生最有关系的”[20]。祥子想凭自己强壮的身体,买一辆属于自己的洋车,靠拉洋车过上清白的生活。来自京郊旗营的宁伯雍和祥子有着相近的精神气质,但是最终他们都失败了。宁伯雍希望自己的同学、《大华日报》的经理白歆仁不要做政客的工具,“北京的报,多一半仰赖机关生活的,一点振作也没有,我们的报,若好生经营一下,未尝不可以做一完全营业性质的民间新闻”[21]。祥子想通过自己的努力买一辆洋车过上体面的生活,他不愿接受虎妞的帮助,“他必须规规矩矩,才能对得起将来的老婆,因为一旦要娶,就必娶个一清二白的姑娘,所以自己也得像那么回事儿”[22]。宁伯雍和祥子在污浊社会的自我道德坚守其内质也是相同的。但是《大话日报》经理白歆仁却用报纸帮助袁世凯称帝造声势,随着袁世凯称帝的失败,《大华日报》也倒闭了。宁伯雍只能回到西山家中。祥子在现实中每挣扎一步就更沉沦一层,最后“体面的,要强的,好梦想的,利己的,个人的,健壮的,伟大的,祥子,不知陪着人家送过了多少回殡;不知道何时何地会埋起他自己来”。

在这个注定失败、沉落的经历中,他们都“爱”上了同为旗人沦落风尘的姑娘,《北京》中主人公宁伯雍爱上了秀卿,从秀卿的母亲的装扮上就可知秀卿是旗人女子,“只见秀卿在炕上躺着呢,铺盖的倒是她在班子里用的铺被。在她枕头旁边炕沿上,坐着一位老妇人,是旗下打扮,不过发饰改了”[23]。《骆驼祥子》中祥子爱上了小福子,关纪新《旗人老舍的文化解析》中从小福子、小福子的父亲二强子的名字,以及二强子的性格看,都具有明显的旗人特性。[24]同时金启孮在《北京郊区的满族》中也提到,“辛亥以后,外地来到北京一帮暴发户,有的甚至连暴发户也不是,专门利用八旗人觉得自己人不行了,想和外地人攀亲的思想,实施骗婚。……接着来的军阀混战,北京的统治者像走马灯一样,此上彼下,更换着势力,再一次向穷人实行骗婚。老舍著名的小说《骆驼祥子》中的小福子,便是这一段骗婚的牺牲者的真实写照。”[25]。

儒丐在《北京》中就提到民初穷苦旗人家女孩的处境:“再说自革命以后,北京土著的人民,一天比一天困苦,家里有女儿的,除了学戏便是下窑子,仿佛这两行倒是一种正常营业了。”[26]与之相印证的是当时的社会学记录:“不必去观看新闻栏目,任何人今天都可以看到出身高贵的满人在拉洋车,他们的妇女被人雇为女佣,最悲惨的是,他们的姑娘过着不名誉的生活,其目的只是为了自己的生存和家庭的生存。”[27]

宁伯雍和祥子都想凭自己的力量将她们救出苦海,最终也都失败了,两位旗人姑娘都被凌辱榨干后悲惨地死去。儒丐借濒死的秀卿之口说:“你知道阴曹有地狱呀,这里大概就是地狱了。不过阴曹地狱,专收恶人,这里却专收无告贫弱的可怜女子。”[28]老舍的《骆驼祥子》中借老马之口说:“咱们拉车人的姑娘媳妇要是忽然不见了,总有八成也是上那儿去了。咱们卖汗,咱们的女人卖肉,我明白,我知道!”[29]因此描写旗人女子落入惨境,并不只是讲述个体女性的不幸,也是在叙述旗人族群在民初遭受历史伤痛的另一个侧面。对于这个族群有深切情感的男性作家儒丐、老舍笔下,秀卿、小福子身上折射的苦难深度,甚至会超过小说中的主人公。宁伯雍和秀卿、祥子和小福子之间的情感,不是现代男女基于自我认同上的爱情追求,更多的是同为旗人对彼此处境的共情和怜悯。

既然宁伯雍和祥子进城,不是现代文学中的城乡二元结构的叙事,那外三营旗人青年进城的叙事结构在旗人文化中是意味着什么?清朝在雍正二年(1724年)建立圆明园护军营,乾隆十四年(1749年)创立香山健锐营,全称香山飞虎健锐云梯营,乾隆三十八年(1773年)创建蓝靛厂外火器营。香山健锐营和蓝靛厂火器营都在清朝开疆拓土的过程中立下赫赫战功。京西外三营保留了旗人较为纯正的精神和性格,当初清帝选址郊外建旗营,不仅出于驻守当地、禁卫行宫的现实考虑,同时还有“令其远屯郊圻,不近繁华”[30]的目的。“外三营满族直到清末民初还保持着一种与宗室王公、世家大族及京旗满族不同的独特性格思想。这种性格和思想突出表现为:(1)倔强的性格。(2)纯朴的风俗。(3)勇武的精神。”[31]在旗人眼中京西旗营有着特殊的意义。在小说《北京》中儒丐借宁伯雍的视角表达旗人眼中的京西旗营:“教场里的圆城、演武厅、马城、梯子楼,依稀还存在着。尤且令伯雍感慨不忘的,是那碑亭以内的记功碑。洁白的石头,刻着满汉蒙藏四种文字,一部征服金川的历史,都在上面刻着。”那里记刻着旗人的历史荣耀,个体旗人可以与之对话:“他默默问那些纪念物说:‘你们没有一点法子救这些穷人么?’仿佛那些纪念物答道:‘我们现在还朝不保夕,哪里管得许多。’”[32]儒丐在1922年创作《同命鸳鸯》,描绘了西山旗营的衰落过程:“看官没看过《圣武记》么!乾隆年间绥服金川一大武功,就是这营子里人民的祖先拿血换来的。乾隆十二年诏建这个兵营,练习云梯、火器,赐名‘健锐’。成功以后,这营子里的人便世世当兵,习尚武事,至于农商等事,却不屑去为,国家也不允许他们别就,直至如今弄得这样零落……果然,营子里撤毁的不像了,一条巷没有几间房子存着,其余的都成了一片荒丘……在五十年以前,此地尚可称为人间仙府,今日却变成了一个可畏的魔窟了。”[33]东北青年罗慕华[34]1923年在燕京大学上学,他创作了新诗《西山》,“伫立高峰/伤往事如云过眼/古刹的钟声/还唱着故国的繁华/万寿山依然立在明媚的湖畔/在初秋中的葱秀还似当年/只是萧条了行宫院落/只见一群群的白鸽在殿顶回旋”[35]。老舍长篇小说《四世同堂》中写北京沦陷后,祁瑞宣用这样一种眼光与西山对话,“当下过雪后,他一定去上北海,爬上小白塔上,去看看西山的雪峰。在那里,他能一气立一个钟头”。面对西山祁瑞宣想,“他们要打碎民族国家的镣铐,成个能挺着胸在世界上站着的公民。他们没法有滋味的活下去,除非他们能创造出新的中国史”。[36]

站在白塔望西山

拍摄于2023年1月该图由汪亭存提供

西山寄托着这个族群对自己历史功绩的记忆,成为旗人族群特有的文化意象。西山的衰落也映照着族群的零落和苦难。显而易见,儒丐、老舍、罗慕华作品中对西山的情感共享旗人文化内涵。因此民初京郊旗人进北京城谋生,既是历史现实,也是族群衰落的寓言。以往北京西郊外三营旗人轻易不进北京城,进城也是当差,现在是失去立足之地,走投无路,进城谋生。旗人就是在这样的日常生活层面切身感受到时代的巨变。因此京郊旗人进城隐喻着一种秩序被打破,一种独属于旗人的历史荣耀的衰败,一种旗人最引以为傲的族群品质在现实面前无力救赎的辛酸和痛楚。无论是《北京》还是《骆驼祥子》,京郊旗人青年进城都不是个人的故事,“体面的,要强的,好梦想的,利己的,个人的,健壮的,伟大的,祥子”的堕落凝结着老舍对自己族群曾经的荣耀不复存在,满洲武士在现实面前无法坚守体面的心痛与无奈。

三 人城互映的城殇书写

《北京》中描写的是1910年代民元到袁世凯称帝失败的北京。《骆驼祥子》中写的是1920年代的北京,故事时间在1922年前后到1927年北京变为北平。儒丐在《北京》中借宁伯雍之口,预言了未来北京“是魔窟,是盗薮,是淫宅,是一所不忍闻见的地狱”。而老舍在《骆驼祥子》等作品中正是接续着儒丐的预言来写北京。两部小说的主人公四处碰壁和北京城衰落也是形成了人与城互相映照的城殇叙事。

1912年北京兵变[37]是民国时代旗人真实感觉北京衰落的起点,《北京》中宁伯雍从西山进城看到的第一幅画面就是兵变后残破的北京。“伯雍抬头看时,已然到了西四牌楼。只见当街牌楼,焦炭一般,兀自倒在地上,两面铺户,烧了不少,至今还没修复起来。这正是正月十二那天,三镇士兵焚掠北京的遗迹。”儒丐对旗人世界北京的城殇叙述的开始,“伯雍看了这些烧残的废址,他很害怕地起了一种感想:这北京城自从明末甲申那年,遭了流贼李自成一个特别的蹂躏,三百来年,还没见有照李自成那样悍匪,把北京打破了,坐几天老子皇帝。便是洪杨那样厉害,也没打入北京。不过狡猾的外洋鬼子,乘着中国有内乱,把北京打破了两次,未久也就复原了。北京究竟还是北京。如今却不然了,烧北京打北京的,也不是流贼,也不是外寇,他们却比流贼外寇还厉害!那就是中国的陆军,当过北洋大臣、军机大臣,如今推倒清室,忝为民国元首,项城袁世凯的亲兵。……伯雍一边感想着,一边替未来的北京发愁。他总想北京的运命,一天不如一天。他终疑北京是个祸患的症结,未来残象比眼前的烧迹废址,还要害怕得多”[38]。他另一部小说《梅兰芳》[39]中也描写了这次兵变。小说第四回“闻奇变魂惊致美楼,结同心情赠珠香帕”写郭三相在1912年正月十二邀请梅兰芳逛街,在致美楼吃饭,正赶上这次兵变。儒丐对这次兵变的细致描写,明显突破了故事发生背景。在兵变已经结束与梅兰芳的故事不再有交叉时,叙述人打破了叙述节奏,暂时放下梅兰芳的故事,细致地交代了兵变的结果,“此时天已渐渐亮了,那些变兵把抢的金银财宝,都运到前门东西两站,装上火车,发声大喊,强迫车站的人,开了车,分头逃往天津长辛店去了”。通过《北京》和《梅兰芳》文本间的互文阅读,可以推测儒丐将这次兵变镶嵌进小说的一个重要意图是“实录”这次历史事件。

老舍在《我这一辈子》中也写了这次兵变。老舍描写兵变后的北京:“平时热闹体面的街口变成了一片焦木头破瓦,成群的焦柱静静的立着,东西南北都是这样,懒懒的,无聊的,欲罢不能的冒着些烟。地狱什么样?我不知道。大概这就差不多吧!”[40]《我这一辈子》这篇小说一共十六章,其中第七章至第十二章都在写这次兵变的过程和之后影响,可见这次兵变在北京旗人世界的影响之深。同为旗人作家的儒丐、老舍都将它写进了自己的作品。老舍《骆驼祥子》书写了北京旗人族群经验中北京变为北平的过程,接续了民初旗人关于北京的城殇书写。

无论是儒丐还是老舍,他们一面写北京地狱的现实,一面写曾经那个作为旗人故乡的北京。1934年儒丐在《盛京时报》开辟专栏连载关于北京的风俗,在第一篇《北京之粥类》,“记者久拟仿照《东京梦华录》的体裁,作一本《北京梦华录》。因为时间和材料的关系,久久未成。现在我把我所记忆的事情,片段地写在下面,集凑起来,或者也可以成了一部《北京梦华录》”[41]。《东京梦华录》是靖康二年(1127年),作者在国破后,回忆自己年少时北宋都城东京的风俗,用以记录已经不复存在的时代。这也正契合了儒丐伪满时期的身世之感,他把行将逝去也必然消失的旗人北京记录下来。

清代旗人与民人分治,即使驻防在外的旗人的管理也归属北京的本旗都统衙门。康熙朝颁布过“归旗”制度,驻防在外的旗人无论老病、解退、亡故,其家口皆令还京。雍正曾说过:“驻防之地,不过出差之所,京师乃其乡土。”在旗人的情感里,北京是旗人的故乡。故乡不仅是一个地点,更是一种生于斯长于斯的文化模式。进入民国后,北京的社会结构发生了巨大的变化,以旗人文化为主的北京逐渐消失。醉心地记录作为故乡的北京,痛心于北京的衰落,里面凝结着作为旗人族群在清末民初特有的家国之感。这也是祥子这个京郊旗人青年深刻眷恋北京城的原因。

御河的水久已冻好,静静的,灰亮的,坦平的,坚固的,托着那禁城的城墙。禁城内一点声响也没有,那玲珑的角楼,金碧的牌坊,丹朱的城门,景山上的亭阁,都静悄悄的好似听着很难再听到的声音。小风吹过,似一种叹息,轻轻的在楼台殿宇之间穿过,像要道出一点历史的消息。[42]

老舍通过祥子的视角,凝望了西苑皇家园林与紫禁城。而西苑皇家园林与紫禁城在清朝时是宫禁之地,西苑皇家园林的主体在乾隆朝扩建完成,里面有着旗人文化诸多的痕迹,满汉蒙回藏多种文字的碑刻都记载了旗人族群的辉煌历史。辛亥革命后,1913年逊清皇室将包括北海在内的西苑三海交给北洋政府。1922年6月,民国政府内务部将北海改造为北海公园对外开放。1924年,冯玉祥发动首都革命,废除帝号,驱逐溥仪出宫。1925年8月1日,北海公园正式向外开放。西苑皇家园林与紫禁城在进入民国后其文化意义不断与旗人特有的历史割离。

按小说的时间线索,虎妞和祥子正是1925年冬从故宫边朝着景山走上金鳌玉栋桥看白塔。最后二人分开,祥子走到团城。封冻的御河、托着没有一点声音的紫禁城,“都静悄悄的好似听着很难再听到的声音”,风过后,“似一种叹息,轻轻的在楼台殿宇之间穿过,像要道出一点历史的消息”。这些景物映在祥子心里是可怕的,“那些灰冷的冰,微动的树影,惨白的高楼,都寂寞的似乎要忽然的狂喊一声,或狂走起来!就是脚下这座大白石桥,也显着异常的空寂,特别的白净,连灯光都有点凄凉”。结合1925年冬的北京旗人语境,“很难再听到的声音”“历史的消息”中透露出旗人熟悉的北京渐次消失的沧桑,以及旗人面对这种巨大变动时内心的痛苦。而这种心态在同时期的其他文人作品中也能看到,1926年2月,东北一位文人游览北京的北海公园后这样写道:“归而尝深思焉,当夫有清,斯地与宫禁等,谁得而入之哉。今昔共和造定,辟为公园,任万众之游览,非今民之幸欤。虽然,抚今追昔,历史变迁,于游者不无沧桑之感耶。”[43]1926年东北人对故宫和西苑的情感尚且如此,作为生于斯长于斯的京旗文人,用这种眼光打量北京,其中的情感不言而喻。1925年北海开放后,大量游北海的文学作品中,有写游兴的、有吊古表达历史沧桑的,但是旗人书写的独特处是凄清背后蕴含着巨大的文明疼痛感与毁灭感。1938年因战争流亡到香港的罗慕华,在真光女中做国文老师,给来自北京的学生题了一阙词:“万寿山头夕照黄,春也凄凉,秋也凄凉;翠堤一路绕情丝,来也回肠,去也回肠;十载游踪半渺茫,朝也思量,暮也思量;那堪风雨正三更,醒也他乡,睡也他乡。”用颇具纳兰性德风格的词,用几乎和祥子一样的视角表达对北京的思念。儒丐、老舍、罗慕华都是身处异乡,写那个无论是在时间上还是空间上都无法回溯的旗人北京。我们不能将老舍在作品中对故宫、西苑的描写归于眷恋清朝,他与其他旗人作家的老北京书写一道记录一个渐行渐远的文化,用文字表达旗人北京注定消亡的痛感。

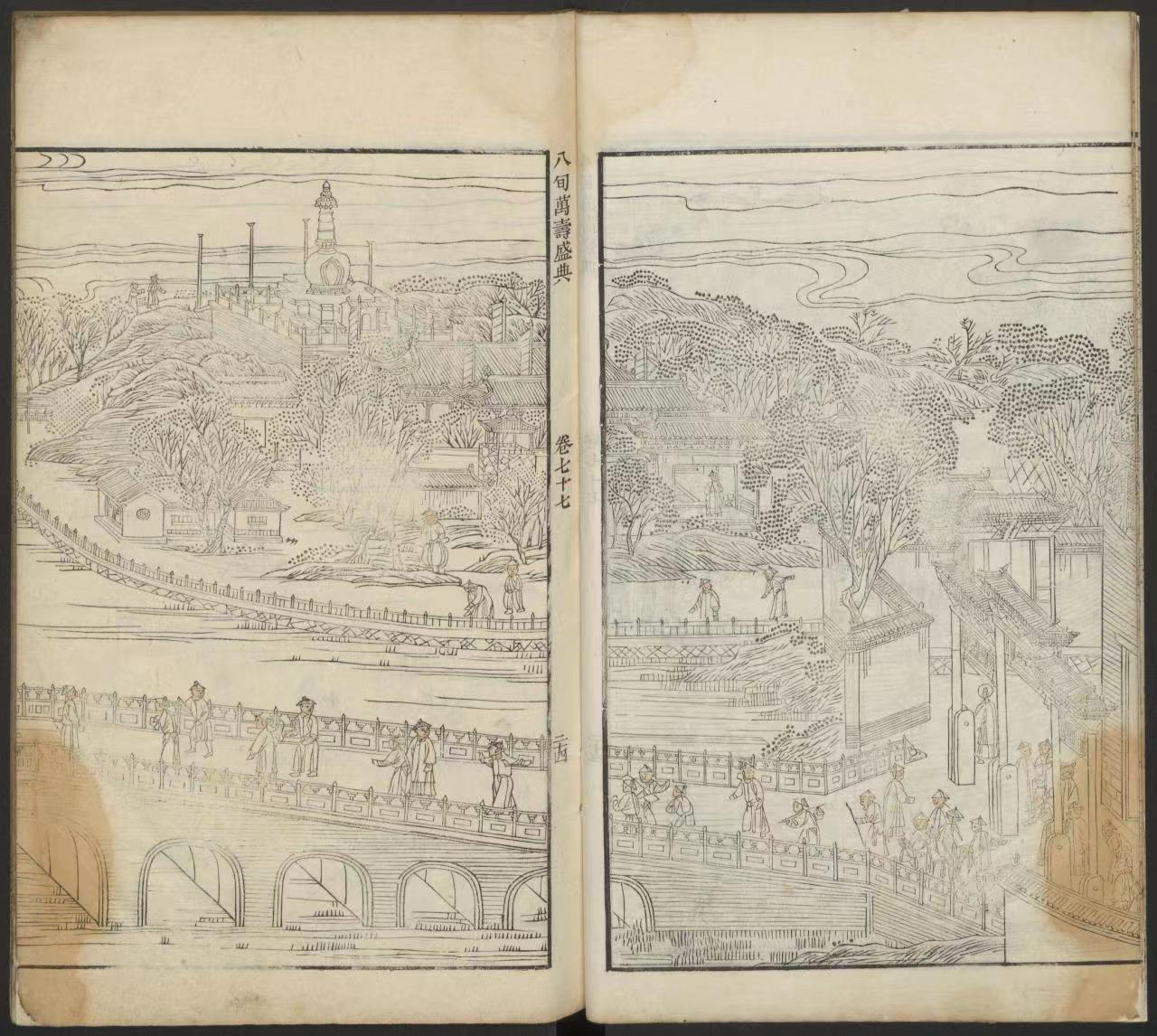

郎世宁《孝贤纯皇后亲蚕图 》(局部)中的白塔

台北故宫博物院藏

面对虎妞的逼婚,祥子想:“最好是跺脚一走。祥子不能走。就是让他去看守北海的白塔去,他也乐意。”北海是北京西苑的皇家园林之一,白塔是清顺治八年(1651年)建造的藏传佛教佛塔。白塔除了承担祭祀功能,还有瞭望警戒的功能。顺治十年(1653年)创设白塔信炮,根据《白塔信炮章程》,“白塔山设信炮五位,旗杆五枝,并设有金牌上书‘奉旨放炮’字样存于大内。遇有紧急,或由御前差遣,或衙门差遣,看有金牌持到白塔值班之员验明,方准放炮。若传报不及,系何方紧急即先放何门之炮杆上书黄旗,夜悬灯笼一处。放信别处,信声皆应书皆悬旗,夜皆悬灯。官兵闻信,即各备器械”[44]。由《白塔信炮章程》可见,白塔的信炮曾关系着整个北京的安危,是北京城一旦出现危机的军事预案。白塔信炮台发出危险信号,可以立刻有效地集合起北京内城和京郊所有的战斗力量。到了清中期随着清朝统治的稳定,白塔的警戒作用降低。“盖国初始定燕京,设以防急变者。雍正年间复申明其令,载在史册。其发信炮金牌,则藏之大内。予因思之,比及藉此知守,其失守已多矣,然而睹此知惧,凛天命,畏民言,戒盛满之志,系苞桑之固,则信炮之制,岂非祖宗之良法美意,万世所当慎守者乎?”[45]可见在乾隆朝,白塔值守的八旗军校瞭望警戒的功能已经削弱,在乾隆帝看来是“睹此知惧”。老舍1940年代抗战时期创作的《四世同堂》中也多次提及白塔,“北海公园的白塔,依旧傲然屹立”。白塔作为精神皈依的特征深深刻进老舍的文化表意系统中。因此生长在京郊旗营的祥子,才会对北京城内的白塔有这么深厚的情意。1925年站在团城的祥子,人生被逼到了无处可退的境地,希望看守旗人文化中带有精神象征的白塔,而此时的白塔已无须看守,其中况味在当时的旗人读者中大概无须注释。

乾隆朝《八旬万寿盛典》中的白塔

汉语作为一种多民族共同使用的语言,不能将所有使用汉语写作的作品都简单地置于主流的汉语写作传统中。少数民族在使用汉语这种多民族共同语言时,其意义形成要放置在两种语境中考察。《骆驼祥子》结尾老舍将祥子的悲剧归结为“个人主义的末路鬼”,仍然是两个语境中的双声叙事,在现代文学语境中是对30年代反思五四个人主义的思想回应,同时也是在民国时代的旗人文化语境内部断言:一个旗人是不可能忘却自己族群的痛苦,凭个体实现生命的救赎。

李丽

黑龙江大学满学研究院

150086

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2024年第2期)

注 释

[1]老舍:《骆驼祥子》,《老舍全集》第3卷,人民文学出版社2013年版,第34页。

[2]儒丐(1883/1884—1961):原名穆都哩,也作穆嘟哩、穆笃里,号六田,别署辰公。出生于北京西郊香山健锐营正蓝旗旗人家庭。清末留学日本,民初北京小报报人,任北京《国华报》编辑。1918年1月15日在沈阳创办《盛京时报》副刊《神皋杂俎》,该副刊为东北第一份报纸文艺副刊。

[3]儒丐:《海外掘金记》,《盛京时报》副刊《神皋杂俎》,1920年4月27日至6月25日。

[4]彭家礼:《清末英国为南非金矿招募华工始末》,《历史研究》1983年第3期。

[5]本京新闻栏目,《京话日报》第41号,1904年9月25日,第2版。

[6]刘华:《谢子修及其〈游历南非洲记〉》,《华人月刊》1984年第2期。

[7]儒丐:《海外掘金记》(五十),《盛京时报》副刊《神皋杂俎》,1920年6月25日。

[8]李翔:《老舍与祥子们》,《北京艺术》1984年3月。

[9]关纪新:《老舍评传》,重庆出版社1998年版,第276~277页。

[10]王佐贤:《辛亥革命后北京满族人丁的变迁》,《文史资料选编》(第42辑),北京出版社1992年版,第226~228页。

[11]固赛呢亚拉玛:陈均编订版注,此语为旗人的满语汉译。见儒丐著《北京》,陈均编订,北京联合出版公司2015年版,第17页,注释1。

[12]儒丐:《北京》,盛京时报出版社1924年版,第5~6页。

[13]老舍:《我这一辈子》,《老舍全集》第7卷,人民文学出版社2013版,第511页。

[14]穆儒丐:《如梦令》,高翔点校,辽海出版社2017年版,第84~85页。

[15]外三营指清朝北京西北郊的旗营,圆明园护军营、香山健锐营、蓝靛厂外火器营。

[16]儒丐:《两个讲公理的》,《盛京时报》副刊《神皋杂俎》,1925年8月17—20日。

[17]付立松:《老舍与清末民初京旗作家群文学渊源考论》,《文学评论》2021年第4期。

[18]儒丐:《财政次长的兄弟》,《盛京时报》副刊《神皋杂俎》,1925年6月12—14日。

[19]齐铁恨(1892—1977),北京香山健锐营蒙古旗人,著名语言学家。

[20]儒丐:《北京》,第249~250页。

[21][23][26]儒丐:《北京》,第251、133、127页。

[22]老舍:《骆驼祥子》,《老舍全集》第3卷,第50页。

[24]关纪新:《旗人老舍的文化解析》,中国国际广播出版社2019年版,第51页,注释4。

[25]金启孮:《北京郊区的满族》,内蒙古大学出版社1989年版,第78~79页。

[27]保尔·巴迪:《小说家老舍》,吴永平编译,长江文艺出版社2005年版,第302~303页。

[28]儒丐:《北京》,第134~135页。

[29]老舍:《骆驼祥子》,《老舍全集》第3卷,第200页。

[30]昭梿:《啸亭杂录》卷五《赛将军》。

[31]金启孮:《北京郊区的满族》,内蒙古大学出版社1989年版,第2页。

[32]儒丐:《北京》,第185~186页。

[33]儒丐:《同命鸳鸯》,《盛京时报》副刊《神皋杂俎》,1922年2月21日—4月30日。

[34]罗慕华,新民人。1920年代在燕京大学读书,毕业后回到新民文会中学教书,据满族作家马加回忆,罗慕华是他在文会中学读书时的老师。没有材料显示他是旗人,但是他诗歌中的意象使用和意义传达上明显是在旗人文化脉络上产生的。

[35]罗慕华:《西山》,《盛京时报》副刊《紫陌》,1926年10月25日—11月22日。

[36]老舍:《四世同堂》,《老舍全集》第4卷,人民文学出版社2013年版,第32页。《四世同堂》中祁老人“自幼长在北平,耳濡目染的和旗籍人学了许多规矩礼路”。说明祁老人即使不是旗人,也深受旗人文化影响。而且祁老人在胡同里已经住了四五十年,那老人购置房子的时候是清末。那时北京旗人和民人还是分治,民人很少会住到内城。再看小羊圈胡同中的人与人间的关系“论性格,论学识,论趣味,祁老人都没有和钱先生成为朋友的可能。可是他们居然成了好朋友”。祁老人和李四爷之间“谈话多数是由五六十年前说起,而至少须花费一两钟头的”。以及各家之间的相互照顾都体现出旗人文化中“咱旗人非亲既友”的文化氛围。小羊圈胡同里的大多数居民也都有明显的旗人痕迹。刘四大爷说:“真没想到啊!真没想到!就凭咱们九城八条大街,东单西四鼓楼前,有这么多人,就会干不过小日本,就会叫他们治得这么苦。”四大爷所说的这个区域就是旗人居住的内城。北平沦陷后,李四爷站在槐荫下,声音凄惨地对大家说:“预备下一块白布吧!万一到时候非挂旗不可,到时候用胭脂涂个红球就行!庚子年,我们可是挂过!”说明小羊圈胡同各家都经历过1900年八国联军进北京。因此《四世同堂》中的主要人物大都是旗人,即使不是旗人也是在旗人文化中生长,高度认同旗人文化。

[37]清帝逊位后,1912年2月29日,北洋军曹锟的第三镇下属军队哗变。

[38]儒丐:《北京》,第6~7页。

[39]根据穆儒丐回忆,最初连载于北京《国华报》,后发行单行本。根据学者陈均介绍单行本《梅兰芳》仅在日本东京都立图书馆,由张菊玲先生自日本复印带回国内,笔者并未见到此书;1918年11月至1919年4月6日穆儒丐将小说《梅兰芳》连载于《神皋杂俎》。1919年《盛京时报》发行单行本,因为销售火爆,迅速再版发行。学者陈均根据张菊玲先生带回的复印本的穆儒丐在北京出版的《梅兰芳》,编订《梅兰芳》,2016年由台湾秀威资讯科技有限公司出版。文中引用部分依据陈均编订版。

[40]老舍:《我这一辈子》,《老舍全集》第7卷,第523~524页。

[41]儒丐:《北京之粥类》译注,《盛京时报》副刊《神皋杂俎》,1934年2月6日。

[42]老舍:《骆驼祥子》,《老舍全集》第3卷,第76页。

[43]赫憬桪:《北海公园游记》,《盛京时报》1927年7月7日。

[44]《白塔信炮章程》,《市政月刊》“都市旧闻”栏目,1927年第16期。

[45]乾隆:《塔山南面记》,《中国皇帝全书》第6卷,大众文艺出版社2010年版,第3638页。

|