|

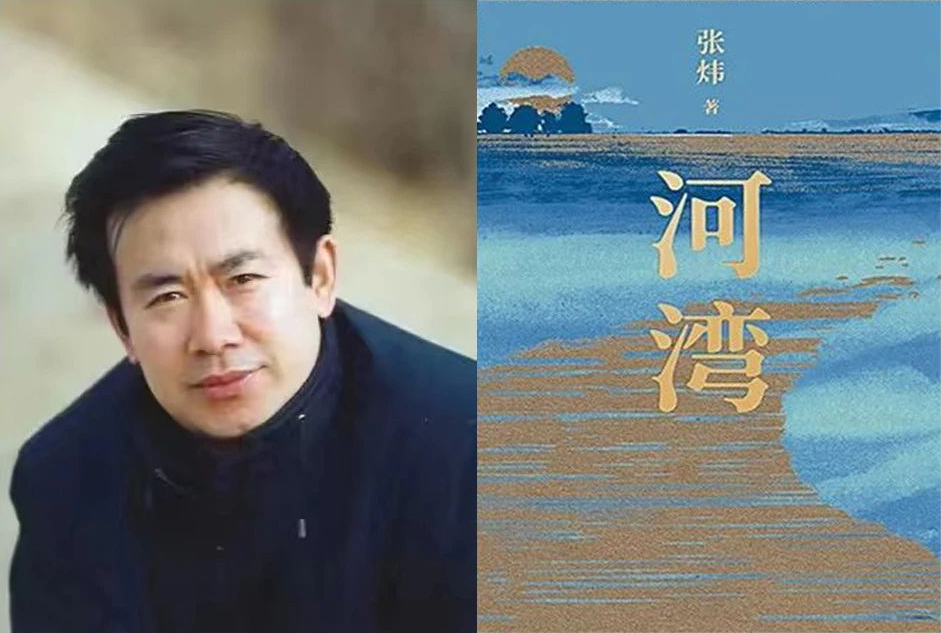

左图:著名作家张炜;右图:长篇小说《河湾》封面

内容提要

长篇小说《河湾》汇集了张炜长达五十年的创作经验,形成了新的小说艺术突破,可以视作其“晚期风格”的代表。这部长篇小说的叙事姿态进行了调整,建构起了内陆与半岛两种生活形态相互对照的写作模式。在题材上,《河湾》以爱情书写为主场景、以城市生活为主舞台,形成了新的历史视域与现实意识。同时,《河湾》在人物设置、性格内涵、叙事密度等方面都进行了有效的探索与创新。《河湾》能够呈现张炜丰富的长篇小说创作经验,代表其创作的最新突破,也能代表新世纪文学取得的最新成绩。

关 键 词

张炜 长篇小说 《河湾》

《河湾》是著名作家张炜的第二十三部长篇小说。以近五十年的创作历程为背景,《河湾》堪称张炜长篇创作史上的一部集大成之作,也将是特殊时代背景下张炜留给新世纪文学史的一档丰富的文化证言。正如张炜谈到他早年曾经读到的书时所说的那样:“它记下了时代的锥心之痛,以及人生的至大诱惑。”[1]《河湾》从漫长的历时性历史时空与宏阔的共时性社会时空两个维度建立了立体复杂的叙事结构,探索了丰富深入的叙事主题,也形成了多姿多彩的美学风格。同时,以往近半个世纪的叙事创新与二十几部长篇小说积累而成的艺术经验在这部浩瀚长篇之中得到了集中展示,使其展现出厚重大气、凝练深沉、细腻温婉的独特品性。《河湾》对生活与命运、情感与人性、物欲与无欲等都进行了深刻反思,整体叙事却不疾不徐、和缓雅致,强烈的思辨意识与温和的叙事姿态水乳交融,达成了张炜长篇小说创作新的美学境界。

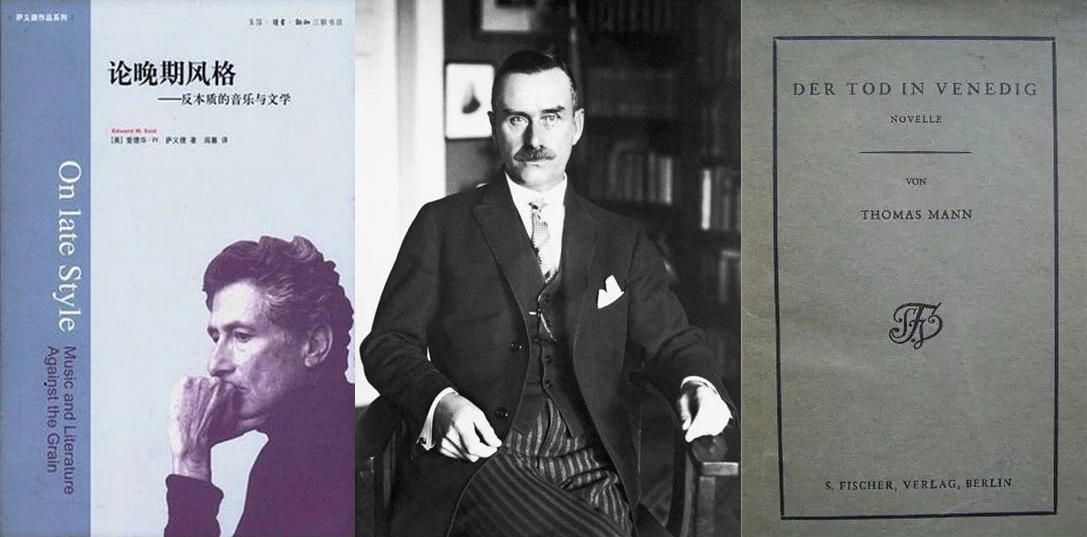

左图:爱德华•萨义德《论晚期风格》;

中图:德国作家托马斯•曼;

右图:托马斯•曼小说《死于威尼斯》,爱德华•萨义德在《论晚期风格》中论及的主要作品之一

在美学意义上,《河湾》堪称张炜长篇小说创作走向“晚期风格”的代表。在《河湾》这里,张炜的写作产生了明显的“拐弯”,这种“拐弯”时刻既是对个人生命历史、家族精神历史、社会发展历史的深刻总结,也是立足当下、面对现实的深入反思,入石入木的诘问和掷地有声的反思在这种“拐弯”之后变得更加明显和深入了,因而也具有更加动人心魄的情感力量与哲思力量。“当下的生活,并不是由‘当下’独立生成的。它的每一笔其实都有来处。生活是一个整体,很难拆分。没有昨天就没有今天。忘记了这种延续关系,就是一种无知。知的深度,其实不过是看人的观照力和追究力有多大。当下的生活逻辑,其主要部分还是由昨天造成的。一个人的世界中,其精神与特质的主要构成元素不同,有人需要不断地强调一些元素,因为它们会支撑他的世界。对有些人来说,实在一点说,没有历史的正义,当下的正义也一定是虚幻的。”[2]“昨天”与“今天”,“延续”与“拆分”,“观照”与“追究”,“历史的正义”与“当下的正义”,这些互相纠缠在一起的对立统一关系实则是《河湾》宏大的叙事主题中的几根主要柱梁,形成了小说坚实而又深锐的反思力度与直击人心的审美力量。所有这些审美特征都来自张炜对以往生活历史与叙事经验的综合运用,如果没有这种综合、融合乃至化合,《河湾》的美学特征就无法达到已有的这种高度。来自创作经验的自我化合、复又发生在《河湾》中的“拐弯时刻”自然将会成为张炜创作史上的重要界碑,而具体的“拐弯”方式则主要体现在如下维度。

钱理群著《丰富的痛苦——堂吉诃德与哈姆雷特的东移》

其一是叙事姿态的调整。张炜长篇小说中最常见的叙事姿态为面向自然、面向大海、背对内陆的半岛文化姿态,可以称为“半岛哈姆雷特式”的叙事。[3]这个概念来自已故著名文学评论家雷达先生,他将张炜早期中短篇小说里充满知识分子特征与反思特性的人物形象称为“葡萄园里的哈姆雷特”[4]。具有强烈的“半岛”品性的主人公们往往以面朝大海、背对大陆的方式来处理与当下生活的关系,在对“当下的正义”的反思甚至批判中寻求“历史的正义”。这种叙事姿态是张炜长篇小说创作的核心线索,是其叙事结构与主题空间的最大来源。以《河湾》之前的《独药师》中的主人公季昨非为例,这种姿态最典型的特征是:“《独药师》中的季昨非代表了张炜对现代知识分子和知识分子现代性的深刻思考与诗性表现。这部小说最大的意义在于将知识分子从历史、革命、社会等宏大的外在结构中解脱出来,还原其本我的精神属性,建构起一种来源于又完全独立于任何外在世界的封闭自我。这种人格的发展逻辑以精神自由为核心,以不事功名、不务俗业、不陷俗情为表征,以重生命、重心灵、重内省的养生之道为目标。”[5]可以认为,通过批判“当下的正义”中的不合理成分而走向“历史的正义”,为“历史的正义”寻求在当下现实中的投影,这种叙事倾向在《独药师》那里得到了总结,达到了顶峰。到了《河湾》,小说基本放弃了“半岛哈姆雷特式”的叙事姿态,开始转向对内陆生活的聚焦,正面直视内陆文化的深刻肌理,深入分析存在于其历史尘埃与现实土壤之中的诸种问题。体现在文本结构中,最直接的变化是,《河湾》中那条没有被命名的河湾成了相对于内陆生活而言的诗和远方,是整个叙事舞台的远景、侧景与虚景,而不再是小说叙事的近景、正景与实景——正如小说结尾所言,那里“有山有河,还有真正的‘异人’哩”[6]。曾经是以往长篇小说中最核心人物形象的“半岛哈姆雷特”们在《河湾》中却成了来自内陆的傅亦衔们反复寻找的世外高人,本来是主要叙事场景的胶东半岛却成了厌倦了内陆生活的傅亦衔们的世外桃源。这种转变对张炜长篇小说,对新世纪中国长篇小说来说,意义不可谓不重大。

张炜长篇小说《独药师》

从“半岛哈姆雷特”到内陆与沿海两种生活方式的互相对照,这种具有转折意义和“晚期风格”特征的调整在叙事的主题、姿态以及美学取向等方面都具有重要意义。在主题方面,《河湾》因其阔大的时间、空间容量而产生丰富多义的主题空间,历史与现实、城市与乡村、爱情与幻灭、欲望与克制、正义与吊诡、个人与社会等充满张力的主题因素都被妥帖地容纳其中,形成了张炜长篇小说迄今最为宏阔的主题空间与最为多元的阐释路径。小说叙事的自由度是十分显著的,时间与空间都在不断变换,人物命运也在不断转折,最终大多数人物的命运都汇流进了隐喻意义上的“河湾”,静水流深的叙事形态背后隐藏着巨大的情感张力与哲思线索。在叙事姿态方面,张炜长篇小说一直有着近乎“天问”一般的追问深度与诘问模式,背对内陆及其文化传统(尤其是源于齐鲁大地的儒家文化传统),面对海洋及其所代表的现代意识与探索冲动,“半岛哈姆雷特式”的主人公们天然具有某种在上的道德优越感以及诘问权利,但以傅亦衔为代表的内陆型人物形象失去了这种天然优势,甚至不得不反复深入半岛去寻找“异人”,其实也即不断寻找被现代生活所遮蔽的精神本体、被城市文化所掩藏的文化传统。傅亦衔所进行的柏拉图式爱情实验无疾而终,则象征性地揭示了这种通过寻找与去蔽回归自我的精神路径的最终失败。小说对种种命题的思考显然更加综合与辩证,更加沉稳与多维,更加不疾不徐。在美学取向方面,《河湾》变得更加清澈透明,叙事节奏明快轻盈,情感深度恰如其分,语言浅易灵动,与张炜以往长篇小说的凝重深涩形成明显对比。在十分阔大的叙事时空中,《河湾》取舍得当、简繁得宜、疾徐得法,在叙事技法、时空处理、风格设置等方面都可视作经验汇集之作。因而,叙事场景的架构方式乃是《河湾》显在的“拐弯”之处,但文本的方方面面都与之呼应、配合,构成了较为完整、扎实、凝练的总体形态,在充盈着万千气象的同时也饱含着对历史与现实的深湛反思。

其二,小说题材上的转变。《河湾》包含着两个极为重要的特征,一是爱情书写成为小说叙事的主场景,二是城市生活成为小说叙事的主舞台。两个特征使得小说中理想与现实的距离和张力得到了很好的处理。在纵向的时间维度上,傅亦衔和洛珈的家族往事、个人经历与当下网络化的物质主义社会形成对照;在横向的空间维度,城市与乡村在周遭景观、生活方式、人际关系、精神质地等层面都构成鲜明的对照。河湾所具有的广大时空结构,为人物性格提供了宽广的背景,既可以为人物的整个生命提供足够的长度,也为其精神深处的每一丝波澜提供了恰切的情感逻辑。

在张炜长篇小说创作史上,爱情书写是最常见的叙事内容之一,也是多数文本中推动小说情节发展的核心动力,尤其是,通过爱情悲剧展示人与社会的冲突、历史与现实的反差、溺于情感与耽于事功的矛盾等主题是张炜小说的常见结构。将爱情书写嫁接到革命叙事(《独药师》)、商业叙事(《艾约堡秘史》)、改革叙事(《古船》)、乡土叙事(《九月寓言》)等都是张炜长篇小说的显著特征和成功之处。《河湾》稍有不同,傅亦衔与洛珈所构成的爱情关系,是小说着墨最多、篇幅最大、用笔最深的叙事核心,小说对两人从偶然相识、深深相爱、恋而不婚、无疾而终的爱情过程进行了详尽刻画,每一个转折都作了细致铺垫与全面描述,使其成为小说叙事时空中最重要的线索,对双方各自家族历史的追溯、对现实生活的种种反思都附着在这个爱情关系的书写上,或者可以认为,傅亦衔与洛珈、余之锷与苏步慧两组相互补充、相互反衬的爱情关系是整部小说的骨架,而其余的时空与情节才是肌肉。以往长篇小说中一男多女的模式(最典型的是《独药师》《艾约堡秘史》)不见了,代之以两组爱情关系交叉前进又互相折射的方式,这是《河湾》能够处理宏阔历史时空的重要原因。尤其值得关注的是,两组关系各自代表的理想型爱情和现实型爱情都遇到了巨大的挫折,前者不了了之,后者经历了太多磨难与意外。小说并没有将这两组爱情关系视作对历史与现实进行反思的武器,并不将爱情视作社会的对立面,而是将爱情与现实的互动关系作为审视对象进行详尽剖析。即使在同一组爱情关系里,傅亦衔与洛珈之间、薛之锷与苏步慧之间也分别形成对视关系,从而拓展了爱情书写所应有的社会性、历史性与复杂性。以傅亦衔为核心,小说中的这种审视与对比无处不在。傅亦衔与洛珈的从合到分折射出社会现实的巨大悖论,为了爱情而爱情是最纯粹的爱情,但也是最脆弱的;为了现实而爱情是相对更容易成功的,却也容易遭受各种现实因素的横加干涉。在社会性的爱情中遭遇巨大挫折之后最好的逃避方式当然是回归“源头”、回归“大地”、回归“自然”,“河湾”由此产生了巨大的寓意功能,在进取与逃避之间、在人性的本质意义上、在形而上的哲思层面成为小说后半部分最为精致巧妙的语义空间,不断产生着纷繁复杂的主题意向。可以说,穿梭于内陆与半岛之间的小说叙事将爱情书写的叙事架构、主题裂殖、风格凝练等作用发挥到了极致。

张炜长篇小说《古船》《九月寓言》《艾约堡秘史》

城市生活并不是张炜长篇小说常见的场景与背景,在其长篇创作史上以城市生活作为主舞台的情况并不多见,城市往往作为乡村或者半岛的“他者”而存在,如《独药师》,季昨非直到小说结尾处才走出半岛,走向了内陆与城市。城市所包含的现代文明往往是小说中作为毁坏半岛生态的外来破坏者而存在,是小说的反思矛头最主要的对象。直到《河湾》,城市生活成了小说的主要场景,尤其是前半部分。在这种意义上,傅亦衔其实是季昨非的某种延续,是其“后史”,而季昨非在半岛上的生活方式可能是傅亦衔未来将会遇到的另一种选择。《河湾》以傅亦衔为核心人物,并围绕着他建构起了复杂的社会关系网络,这种人物关系的复杂程度也是以往张炜长篇小说中不多见的。“以傅亦衔为中心的四组人物关系网又可以划分为两个大组:A组(机关组、家庭组、同学组)人物关系网组成了难以承受、也无可忍受的当下生活困境,而B组(河湾组)人物关系网则构成了傅亦衔内心真正向往的理想‘异人’生活。由于A组的喧嚣世界以种种傅亦衔无法接受的卑劣与险恶对其个体生活造成了过于频繁的侵犯与骚扰,使其个体人性遭受了许多不可逆的伤害,所以傅亦衔在生命与心灵的关口,选择向B组世界‘逃离’和‘后撤’,投入河湾这个可以生长的地方来修复人生的千疮百孔,以谋求生命的喘息与人性的再生。因此,《河湾》的总体小说叙事方向正是傅亦衔逐渐抛弃并逃离A组大网,同时不断靠近并融入B组小网的过程。”[7]不论是篇幅还是重要程度,以傅亦衔为核心的城市生活场景都是《河湾》的主体部分,半岛是其镜像。在内陆与半岛之间,《河湾》的叙事是交叉往复的,半岛上的家族历史与迷离往事、内陆城市的后现代景观、半岛的山水田园与自然生态,这些复杂的空间转换造成了多义的叙事与多元的主题,内陆与半岛并没有被处理为截然对立的场域,城市生活充满危机,乡土田园里却也会暗藏危险。苏步慧的受辱赋予“河湾”复杂多样的空间语义,剥除了其成为田园乐土的可能性。

其三,《河湾》在叙事形态上的创新与突破也是非常显著的,这一点将会使得《河湾》在张炜整个长篇小说的创作历程中具有越来越重要的位置。虽然时空广阔、结构复杂,但《河湾》的叙事总体上举重若轻、裁剪得当,体现了张炜对小说叙事的高超把控和炉火纯青的结构能力。以往长篇小说中较为常见的流浪叙事、“红马家族”、“南山叙事”、异人逸事等在《河湾》中均能找到新的版本,这些作用各异的叙事段落较为妥帖地融合在一起,构成了《河湾》跌宕起伏的叙事进展和情感色彩,成为张炜长篇小说在叙事形态上艺术经验的有效汇聚。

在人物设置上,《河湾》不再以双线或者多线并进的方式连接纵向的不同时间和横向的不同空间,而是以傅亦衔为叙事多面体的几何中心,其他人物围绕他而出现、互动和消失。傅亦衔的人生经历与生命选择因而成为整个小说叙事的焦点,其他人物的性格与命运则如蛛网般纷繁复杂地与他相连接、相映衬。“总体来看,《河湾》在塑造主人公傅亦衔的人物形象时采用了人物对照法,洛珈、余之锷、何典、德雷令等其他人物从正面、侧面或反面对傅亦衔的性格特点、行为动机以及命运走向等进行了对照与映射。”[8]这种人物关系设置方式极大增强了小说主题的丰富性与层次感,增加了小说叙事立场内部的多义性与对话感,为小说提供了极其丰富的阐释通道。

在性格内涵方面,《河湾》为傅亦衔和洛珈设置了复杂的“前史”,且其“前史”与现在进行时的生活轨迹反复纠缠,形成人物内心世界的自我对照,刻画出极具戏剧性的命运形态,其自我持守与内反质疑具有强烈的知识分子特征,与从隋抱朴到季昨非的知识分子序列有着强烈的传承关系,但其对理想型爱情的坚守更加执着因而也失败得更加彻底。在立体的人物关系中,小说也设置了他性格的多个侧面,在与不同社会关系族群的横向联系里展现其性格内部的生成机制、发展过程与精神困境及其与历史、现实的互动。就性格复杂性程度而言,《河湾》对傅亦衔的塑造可谓达到了新的高度。与之相对的洛珈亦是如此,她拥有同样复杂的家族背景和同样深沉的情感体验,承载着同样的历史反思与现实批判功能,但比傅亦衔更能“入世”,也就更容易找到与世界和谐相处的途径,不必如傅亦衔般“退守”河湾。洛珈最终悄然融入了造成其家族的历史命运与她本人的现实世界之中,以狸金集团事件为标志与傅亦衔走上了截然不同的人生道路。同样地,洛珈所负载的历史与现实之间也形成了巨大而强烈的反差,产生了剧烈的叙事张力与哲理空间。被历史压抑、无法得到“历史的正义”,进而被现实压抑、无法得到“当下的正义”,傅亦衔回归河湾所喻示的生活道路失败与精神自由成功,洛珈回归世俗所喻示的生活道路成功与精神再堕困顿,两种相反的状态相互补充,实际上质疑了现实中寻求真正精神解脱的各种可能性。这些思考穿越了历史与现实的表层,直抵人性深处,直面个体与自我、他人、时代、社会、历史等诸多方面的哲学问题。

在叙事密度方面,《河湾》这部长篇的叙事密度也远远超越了以往创作,这部长篇小说将大容量、大起伏、大跨度的时空都容纳在不太长的篇幅之中,起承转合与深入浅出都做到了完善的程度,可以视作张炜对长篇小说这种文体本身的又一次尝试与突破。小说的叙事密度主要包括内外两个层面。在文本之内,《河湾》的语言密度、时空密度、主题密度都是非常显著的。在语言密度方面,小说大量采用了内心独白,采用了诗化语言,使得叙述语言和人物语言都呈现出非常高的密度,尤其是带有诗性的密度,形成一种笼罩式的叙事形态。如果将其放置在中国当代文学史的发展流脉之中,《河湾》是一个非常独特和成功的个案。就时空密度而言,《河湾》把几代人的人生经历,从半岛到内陆,不同的时间、空间都折叠在一起,采用了倒叙与顺叙结合的方式。在主题密度方面,这部小说可以延伸到社会生活的方方面面,延伸到人的精神深处,既广邈又深邃。在长篇小说所可能涉及的各个主题方向上,《河湾》都走得很远很深,同时,各个主题内涵之间也配合得非常成熟、完整、丰富、立体。在文本之外,《河湾》具有许多文本间性所产生的阐释空间。首先,《河湾》与张炜以往长篇小说相似,也具有某种“自传性”,这里是指小说中的家族历史等书写行为与小说本身的叙事建构存在着潜在的互文关系,对作家本人的生活经历亦是有所关涉。其次,《河湾》中的人物形象与五十年创作所塑造的人物形象系列有着较为明显的互文关系和对话结构,如傅亦衔与隋抱朴、宁伽、季昨非;洛珈与陶文贝、欧驼兰;余之锷与淳于宝册、吴沙原;苏步慧与隋含章、蛹儿等。人物形象的某些生活状态与以往作品也有着显著的互文关系,如《河湾》中傅亦衔的机关生活与《人的杂志》中的生活形态有同有异,两者对社会现实的批判也各有深浅。最后,《河湾》回溯性地改写了以往长篇小说中常见的叙事模式,如家族历史编纂、“南山叙事”、野地流浪、知识分子被女性拯救等。这些叙事段落重新排列组合成为一个新的有机整体,从而使得《河湾》产生了新的叙事框架与新的主题结构。在此意义上,《河湾》不但是张炜以往长篇创作经验的汇合,更是其对某些自身常用情节段落的重新打磨、再次升华。

张炜长篇小说《你在高原》

小说中的“河湾”是多数人物形象命运的皈依之地,同样,如果将《河湾》与张炜此前的长篇小说视为一个整体,那么这部长篇也是其写作中两条流脉的汇聚之地,在万川归海之时自然会呈现出斑斓气象。在长达半个世纪的书写历程中,张炜的小说创作尤其是长篇小说创作主要形成了两种倾向,或者说两条流脉。其一是外向型的,以《古船》《外省书》《你在高原》《艾约堡秘史》为代表,这些作品以我观物、观史、观人,在对历史与现实的审视中展开人性的复杂、历史的吊诡、现实的荒诞。这类作品承续启蒙主义理念,以知识分子视角、带着知识分子情怀观照外在世界,往往以犀利的解剖与尖锐的反思作为核心特征,也开启了由《白鹿原》《废都》《炸裂志》等继续发扬的现实反思传统。这种传统中的知识分子更多地专注于外在世界的解析与改造,有着强烈的现实意识,也有着极大的精神动力。其二是内返型的,以《九月寓言》《刺猬歌》《独药师》为代表,这些作品以物观我、以人观己、以史证识,以纯净的精神结构与命运历程建构起内源于当代社会的主体人格。这类作品往往饱含浪漫主义因素,在爱情、自然、文化、革命等外在事件中重新发现自我的现代性与人格的主体性。这种书写传统是张炜独特的路径与方向,在新时期以来的文学创作中似乎只能找到为数不多的同路人,因而这也正是包括《河湾》在内的张炜长篇小说创作最值得进一步深入探析与梳理之处。虽然这种分类只是究其大体,两者无法截然区隔,但《河湾》为两者汇流之后形成的新的书写场域这一判断应是可以成立的。因此,对于《河湾》而言,值得拓展的阐释视域与价值发掘仍然非常丰富、广阔。

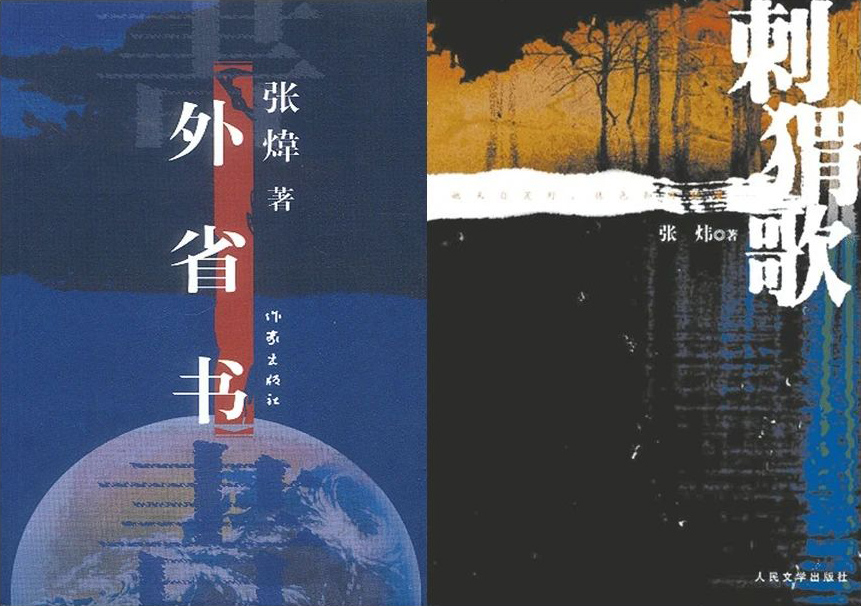

张炜长篇小说《外省书》《刺猬歌》

总体上,《河湾》对生命历程的宏观叙事与对性格特征的精细刻画完美结合,产生出多层、多元、多向的思想主题,也塑造出具有历史厚度与现实深度的双重特征的人物形象。因此,小说的叙事是恢宏大气的,主题是幽邈深远的。“从《古船》行至《河湾》,张炜反抗世俗、坚守自我的激情内核并未改变,《河湾》仍是一部强烈地介入当下现实的作品,它讲述了心灵与精神关口处的河湾式抉择,即在时代的裹挟与物欲世界的喧嚣袭扰中,个体如何以倔强的心灵和顽韧的品质来告别和重建当代生活。张炜以看似‘后撤’的浪漫姿态,决绝地表达了自己介入现实的勇气和守持自我、维护良善的决心。”[9]《河湾》达成了哲思与诗性的高度统一、思辨与审美的高度统一、自我抒情与叙事探索的高度统一,在其创作历程中具有总结性和“晚期风格”。小说的大气、综合、沉稳、深入等特征,都标志着新世纪文学在二十余年的沉潜探索之后、在兼容历史反思与现实反思的同时,具有了非常圆融成熟的美学风格。

刘永春

扬州大学文学院

225000

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2024年第1期)

注 释

[1]张炜:《河湾·序》,张炜:《河湾》,花城出版社2022年版。

[2]张炜:《我们的拐弯时刻——关于〈河湾〉》,《中国当代文学研究》2023年第1期。

[3]刘永春:《论张炜〈独药师〉的诗学意义》,《中国现代文学研究丛刊》2017年第11期。

[4]雷达:《独特性:葡萄园里的“哈姆雷特”——关于农村题材创作的一封信》,《青年文学》1984年第10期。

[5]刘永春:《论张炜〈独药师〉的诗学意义》,《中国现代文学研究丛刊》2017年第11期。

[6]张炜:《河湾》,第364页。

[7]段晓琳:《致命的诱惑与沉默的骆驼——论张炜长篇小说〈河湾〉中的“自我守持”》,《中国当代文学研究》2023年第1期。

[8]段晓琳:《致命的诱惑与沉默的骆驼——论张炜长篇小说〈河湾〉中的“自我守持”》,《中国当代文学研究》2023年第1期。

[9]段晓琳:《致命的诱惑与沉默的骆驼——论张炜长篇小说〈河湾〉中的“自我守持”》,《中国当代文学研究》2023年第1期。

|